3.3分子同步练习—2021-2022学年九年级化学京改版(2013)上册(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 3.3分子同步练习—2021-2022学年九年级化学京改版(2013)上册(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-02 23:23:34 | ||

图片预览

文档简介

3.3分子

一、选择题(共16题)

1.下列现象或事实用分子、原子的相关知识加以解释,其中不正确的是

A.水的天然循环——分子在不断运动

B.电解水——化学变化中,分子可分成原子,原子再重新组合成新分子

C.液氧和氧气体积不同——氧分子的大小不同

D.天然水是混合物——天然水中含有多种不同的分子

2.下列现象不能用分子的相关知识解释的是

A.蔗糖溶解 B.湿衣晾干 C.尘土飞扬 D.压缩空气

3.从微观角度对下面一些变化的解释,合理的是

A.花香四溢—分子体积很小,分子质量也很小

B.热胀冷缩—温度变化,分子或原子大小发生变化

C.食品变质—分子种类发生变化,分子性质发生变化

D.滴水成冰—温度降低,分子间隔变小,停止运动

4.下列事实用分子观点解释正确的是

A.蔗糖是白色固体,说明分子用肉眼可以看见

B.油菜花旁香味浓郁,证明分子在不断地运动

C.碘升华说明分子可以再分

D.水结冰时体积膨胀,是因为分子体积变大了

5.下列对有关事实的解释中,错误的是

A.水银温度计液柱上升——汞原子体积变大

B.酒精需要密封保存——酒精分子在不断运动

C.冰水共存物属于纯净物——冰和水都由水分子构成

D.过氧化氢分解属于化学变化——过氧化氢分子本身发生变化

6.下列有关分子、原子的说法正确的是

A.分子是保持物质性质的一种粒子

B.物体有热胀冷缩现象,主要是因为物体中的粒子大小随温度的改变而改变

C.分子、原子都可以直接构成物质

D.在化学反应中,分子都不能再分

7.关于水的蒸发过程,下列说法正确的是

A.水分子之间间隔增大 B.水分子体积增大

C.水分子质量增加 D.水分子个数增多

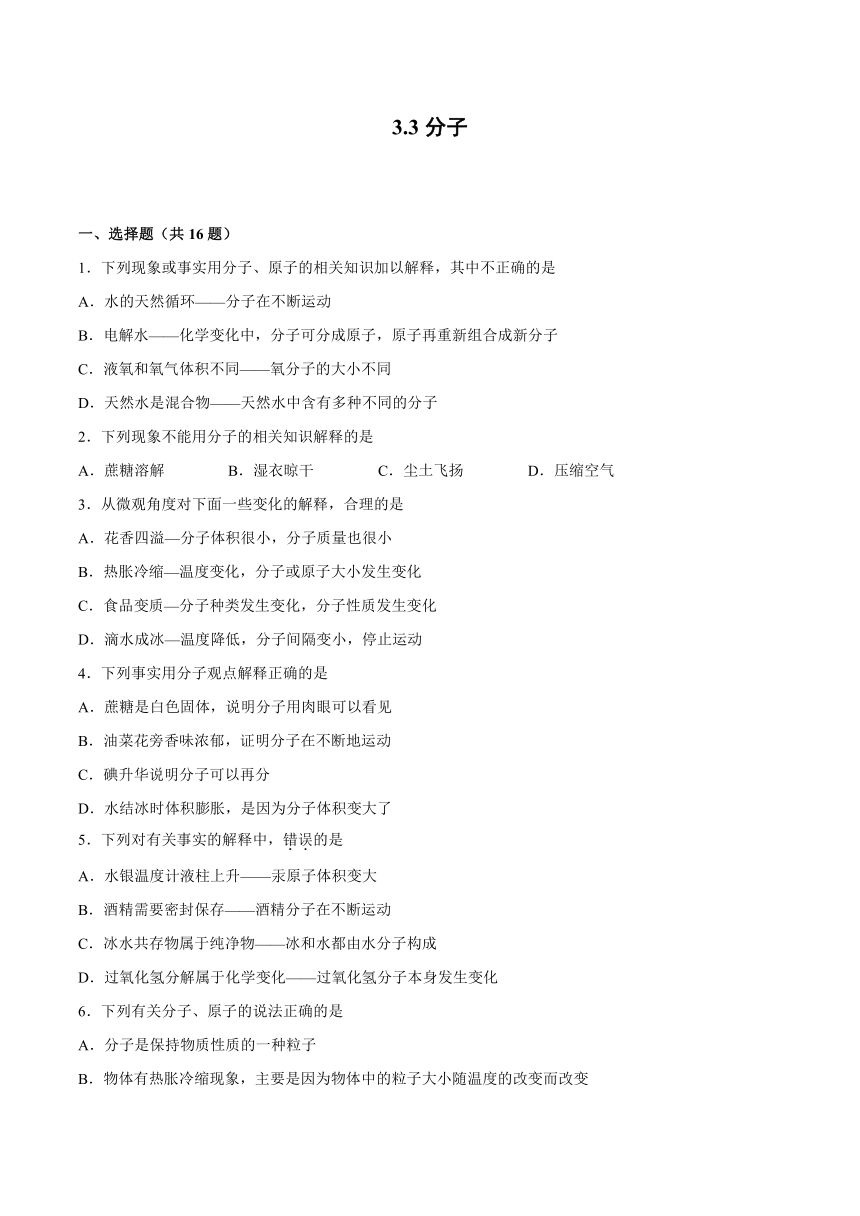

8.在一定条件下,水在密闭容器里冷却过程中温度和时间关系如图所示。①②③分别表示水在不同时刻存在状态,下列判断中正确的是

A.水分子间的间隔①>③ B.水分子的运动速率:②>①

C.①+②过程发生了化学变化 D.③状态的水分子是静止不动的

9.生活中处处有化学,对于下列现象或事实,从微观角度解释正确的是

A.热胀冷缩——分子的大小会随着温度的变化而变化

B.用警犬搜查毒品——分子在不断运动

C.铜在空气中加热变黑——原子种类发生改变

D.一氧化碳有毒,二氧化碳无毒——分子的相当质量不同

10.以下是某同学记录的实验现象,其中符合事实的是

A.木炭在氧气中燃烧,产生绿色火焰

B.向无色酚酞溶液中滴加浓氨水,溶液变红

C.铁丝在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成黑色固体

D.10mL 酒精与 10mL 水混合后,体积等于 20mL

11.为预防新冠病毒的传播,教室喷洒过氧乙酸溶液后,室内充满了过氧乙酸的气味,这说明

A.分子之间有间隔 B.分子体积很小

C.分子可再分 D.分子在不断运动

12.下列操作或现象与分子对应的特性不一致的选项是

选项

操作或现象

分子的特性

A

干冰升华

分子间的间隔变大

B

热胀冷缩

分子大小随温度变化而变化

C

酒香不怕巷子深

分子是不断运动的

D

水通电分解可得到氢气和氧气

化学变化中分子是可以再分的

A.A B.B C.C D.D

13.如图实验主要说明的是

A.分子之间有间隔 B.分子在不断运动

C.分子在化学变化中可分成原子 D.分子很小

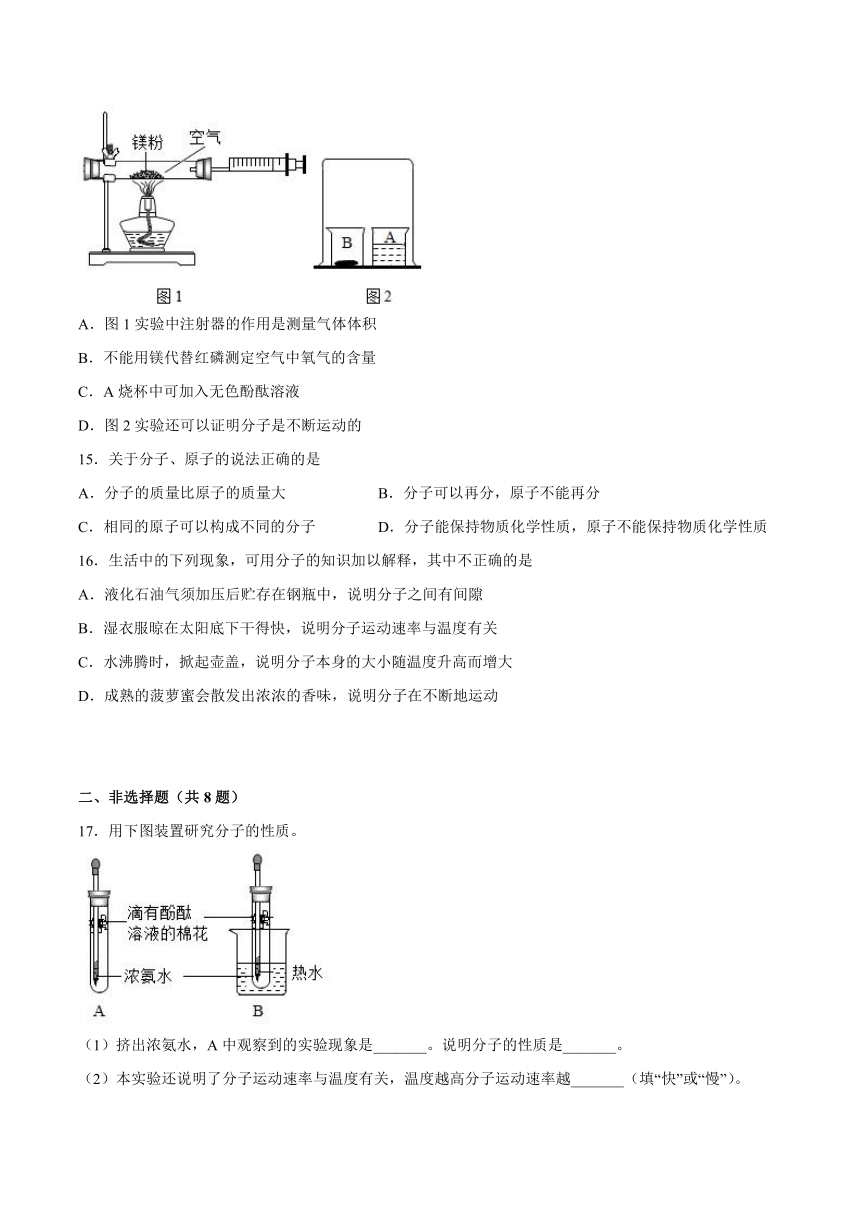

14.化学兴趣小组的同学设计图1所示装置验证质量守恒定律,实验结束后发现燃烧产物中有黄色固体。

(查阅资料)

①镁能与氮气反应生成黄色固体氮化镁(Mg3N2)

②氮化镁能与水反应,

同学们设计图2装置验证氮化镁与水的反应,向A烧杯中加入一种常见液体试剂,B烧杯中加入燃烧产物,滴入适量水,实验过程中A烧杯内有明显现象。下列关于上述两个实验的说法错误的是

A.图1实验中注射器的作用是测量气体体积

B.不能用镁代替红磷测定空气中氧气的含量

C.A烧杯中可加入无色酚酞溶液

D.图2实验还可以证明分子是不断运动的

15.关于分子、原子的说法正确的是

A.分子的质量比原子的质量大 B.分子可以再分,原子不能再分

C.相同的原子可以构成不同的分子 D.分子能保持物质化学性质,原子不能保持物质化学性质

16.生活中的下列现象,可用分子的知识加以解释,其中不正确的是

A.液化石油气须加压后贮存在钢瓶中,说明分子之间有间隙

B.湿衣服晾在太阳底下干得快,说明分子运动速率与温度有关

C.水沸腾时,掀起壶盖,说明分子本身的大小随温度升高而增大

D.成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味,说明分子在不断地运动

二、非选择题(共8题)

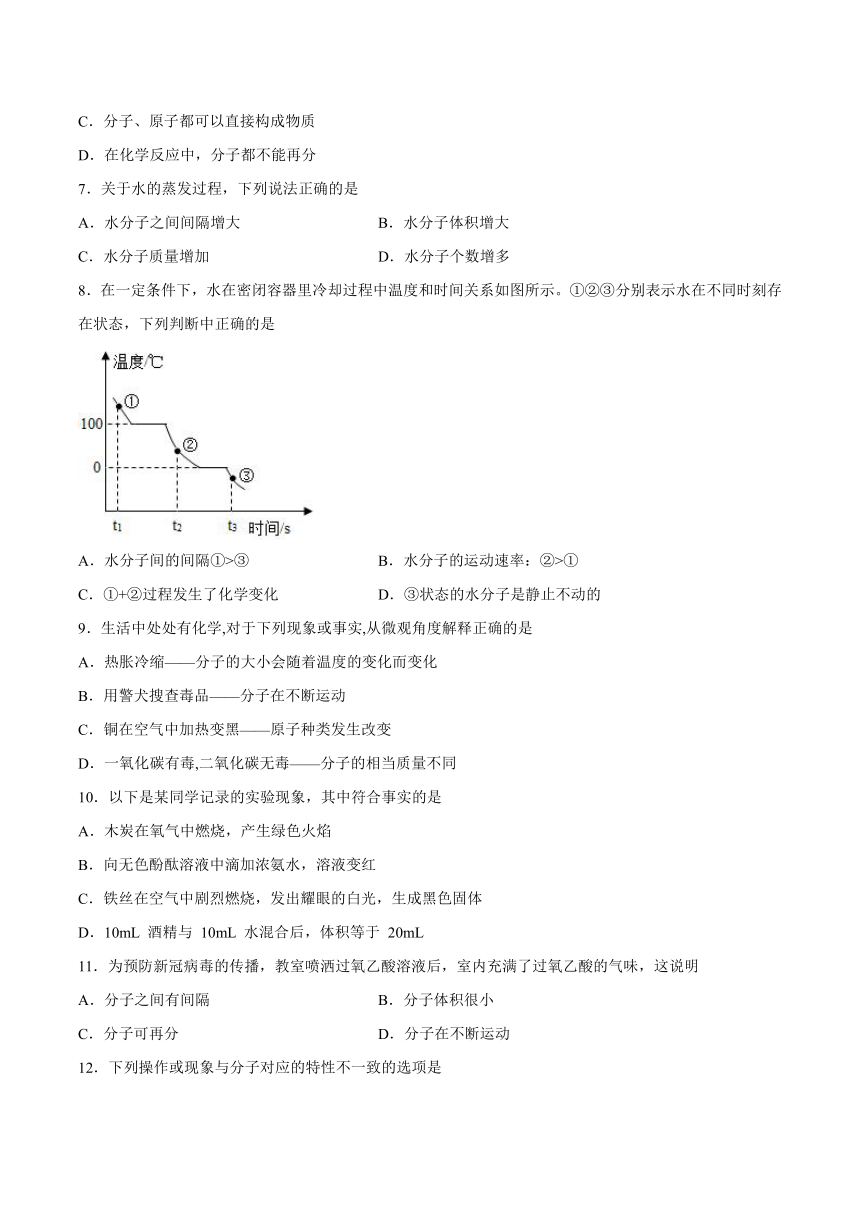

17.用下图装置研究分子的性质。

(1)挤出浓氨水,A中观察到的实验现象是_______。说明分子的性质是_______。

(2)本实验还说明了分子运动速率与温度有关,温度越高分子运动速率越_______(填“快”或“慢”)。

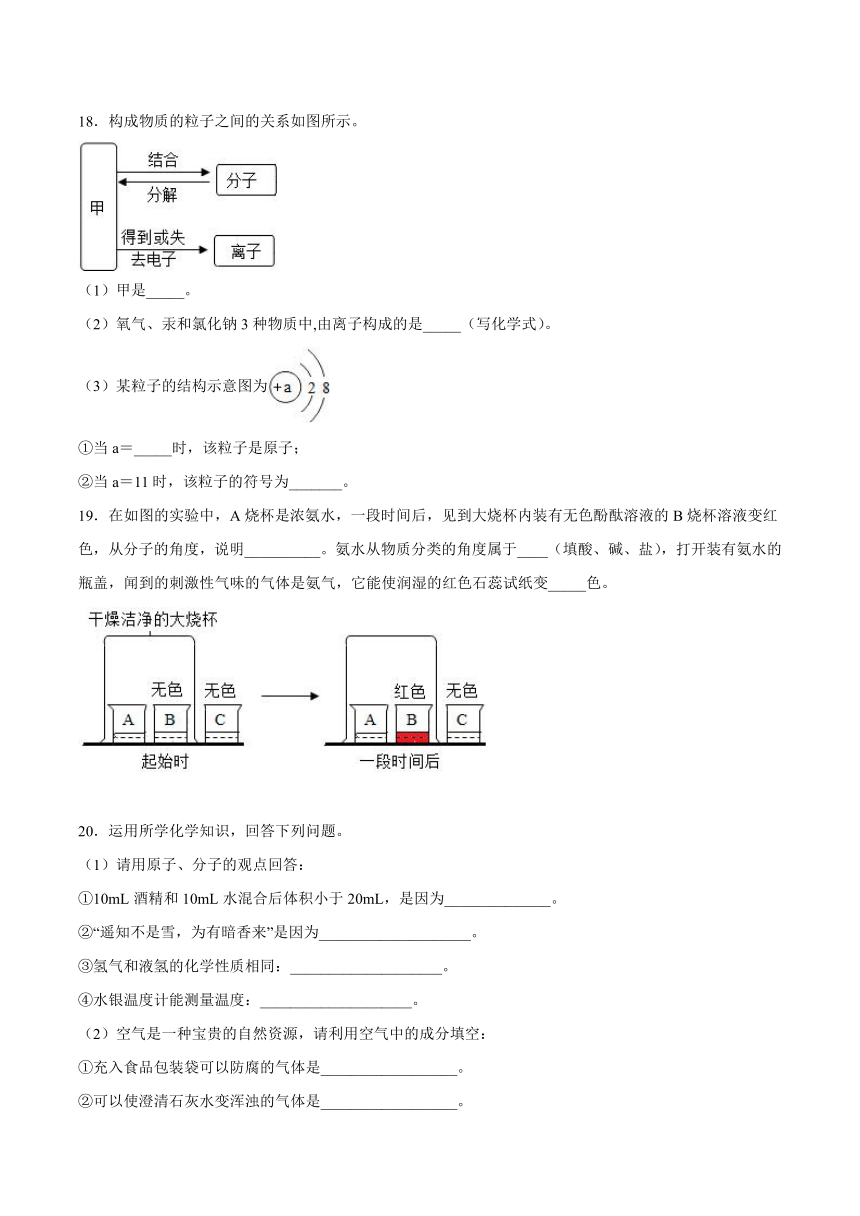

18.构成物质的粒子之间的关系如图所示。

(1)甲是_____。

(2)氧气、汞和氯化钠3种物质中,由离子构成的是_____(写化学式)。

(3)某粒子的结构示意图为

①当a=_____时,该粒子是原子;

②当a=11时,该粒子的符号为_______。

19.在如图的实验中,A烧杯是浓氨水,一段时间后,见到大烧杯内装有无色酚酞溶液的B烧杯溶液变红色,从分子的角度,说明__________。氨水从物质分类的角度属于____(填酸、碱、盐),打开装有氨水的瓶盖,闻到的刺激性气味的气体是氨气,它能使润湿的红色石蕊试纸变_____色。

20.运用所学化学知识,回答下列问题。

(1)请用原子、分子的观点回答:

①10mL酒精和10mL水混合后体积小于20mL,是因为______________。

②“遥知不是雪,为有暗香来”是因为____________________。

③氢气和液氢的化学性质相同:____________________。

④水银温度计能测量温度:____________________。

(2)空气是一种宝贵的自然资源,请利用空气中的成分填空:

①充入食品包装袋可以防腐的气体是__________________。

②可以使澄清石灰水变浑浊的气体是__________________。

③在通电时能发出不同颜色的光,可制成多种用途电光源的是___________。

21.根据下图所示的几个实验,回答相关问题:

(1)图A中的现象为:_____________。请用分子的知识解释此现象的原因_____________。

(2)图B中反应的文字表达式_____________,集气瓶底部有少量水,其作用是_____________。

(3)图C熄灭酒精灯的方法是错误的。正确的操作应该是_____________。

(4)图D的实验目的是______________________。

22.为探究分子的运动及影响分子运动速率的因素,某同学设计了以下两种实验方案。请回答有关问题:

(实验方案一)如图1

(1)观察到的实验现象是_____

(实验方案二)如图2、图3。

图中无色透明塑料瓶的材质、大小、形状完全相同。瓶内用细线固定有滤纸折叠成的大小和形状相同的小纸花。小纸花上均匀喷有酚酞溶液、按照图4的操作方式分别用注射器向图2和图3的塑料瓶中同时注入20mL浓氨水,然后将针孔处密封,再将两个塑料瓶分别同时放入等体积的冷水和40℃的热水中。

(2)图2、图3实验对比,可以得出的结论是_____。

(3)与方案一对比,方案二的优点是_____。

23.根据下列实验回答问题:

(1)“实验一” 是铁丝在氧气中的燃烧实验。

①做该实验时要先点燃铁丝上系着的火柴,再伸入集满氧气的集气瓶中。火柴燃烧所起的作用是______;

②用化学式写出铁丝燃烧反应的符号表达式___________;

③进行该实验时可以观察到的实验现象为:火星四射,有__________生成;

④用图示装置进行实验,可能出现的一种破坏性后果是_______。

(2)“实验二”用来验证分子的某种特性。罩上大烧杯一会儿后,小烧杯____(填“A”或“B”)内溶液会变____色,由此现象能得出的验证结论是________。

(3)“实验三”是用简易实验装置制取蒸馏水。按图示装置进行实验时,由于烧瓶中没加____,所以实验过程中可能出现暴沸现象。烧杯中水的作用是_______。

24.某兴趣小组利用氨水能使酚酞试液变红的原理,设计如下实验以探究微粒的运动。请回答实验中的有关问题。

(1)实验I:在盛有少量蒸馏水的小烧杯中滴入2滴~3滴酚酞试液,再向其中滴加浓氨水。由实验I得出的结论有_____________________________________。

(2)实验Ⅱ(如上图中甲所示):烧杯A中的现象是_______________;产生这一现象的原因是______________________________________。

(3)该兴趣小组设计实验Ⅲ(如上图中乙所示)作为对比实验。这个实验能验证“分子在不断运动着”吗?_______________,理由是_____________________________。

参考答案

1.C

【解析】

试题分析:A、水的天然循环,是物质三态的变化,说明分子在不断运动,正确,B、化学反应的实质:分子的分裂和原子的重新组合,电解水发生的是化学变化,故化学变化中,分子可分成原子,原子再重新组合成新分子,正确,C、液氧和氧气体积不同,是由于氧分子间的间隔不同,而不是氧分子的大小不同,错误,D、由分子构成的物质,混合物是由不同分子构成,纯净物由同种分子构成,故天然水是混合物,是由于天然水中含有多种不同的分子,正确,故选C

2.C

【详解】

A、蔗糖溶解是蔗糖分子扩散到水分子的空隙中去了,能用分子的相关知识解释,不符合题意;

B、湿衣晾干是水分子挣脱了分子之间的作用,运动到空气中去了,能用分子的相关知识解释,不符合题意;

C、尘土是宏观物质,不是微观粒子,尘土飞扬不能用分子的相关知识解释,符合题意;

D、压缩空气是空气中的氮气分子、氧气分子等分子之间的间隔变小了,能用分子的相关知识解释,不符合题意。

故选C。

3.C

【详解】

A、具有香味的分子由于不停地运动,运动到空气中,接触到了人的嗅觉细胞而闻到香味,此选项错误;

B、热胀冷缩——温度变化导致分子或原子的间隔增大或缩小,分子或原子大小不变,此选项错误;

C、食品变质是化学变化,是构成物质的分子发生了变化,分子性质发生变化,此选项正确;

D、滴水成冰——温度降低,分子间隔变小,运动速率减小,此选项错误。

故选C。

4.B

【分析】

根据分子具有的特点分析。①分子的体积、质量很小;②分子在不断运动;③分子之间有间隔。

【详解】

A、蔗糖是白色固体,是由大量分子聚集而成,分子用肉眼是看不见的,故A错误;B、能闻到油菜花香味,是因为构成油菜花香的分子在不断运动,与人的嗅觉细胞接触,说明分子在不断运动,故B正确;C、碘升华是由固体直接转化为气体,是由分子间的间隙变大造成的,分子本身并没有变化。故C错误;D、水结冰时体积膨胀,是因为水分子之间的间隙变大,分子体积没有改变,故D错误。故选B。

5.A

【详解】

A、水银温度计液柱上升,是因为汞原子间的间隔随着温度的升高而减小,故选项解释错误;

B、酒精需要密封保存,是为了分子酒精分子因不断的运动到空气中,造成酒精的浪费,故选项解释正确;

C、冰水共存物属于纯净物,是因为冰和水都由水分子构成,故选项解释正确;

D、过氧化氢分解属于化学变化,是因为过氧化氢分子本身发生变化,生成了水分子和氧分子,故选项解释正确。

故选A。

6.C

【详解】

A、由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小粒子,并不能保持物理性质,故错误;

B、物体有热胀冷缩现象,主要是因为物体中的粒子之间的间隔随温度的改变而改变,故错误;

C、构成物质的微粒有:分子、原子和离子,故正确;

D、在化学反应中分子可以再分而原子不能再分,故错误。

故选C。

7.A

【解析】

试题分析:错误.

C、水的蒸发过程中,水由液态变为气态,水分子间的间隔变大,而不是水分子质量增加,故选项错误.

D、水的蒸发过程中,水由液态变为气态,水分子间的间隔变大,而不是水分子个数增多,故选项错误.

故选A.

8.A

【详解】

A.③是冰的状态,①是水的气态,故水分子间的间隔:①>③,故说法正确;

B.在状态①是气态,水分子的运动速率大于液态水分子运动速率;状态③是固态,水分子的运动速率小于液态水分子运动速率,即水分子的运动速率:①>②>③,故说法错误;

C.①→②没有产生新物质,是物理变化,故说法错误。

D.状态③是固态,水分子也在不断运动,故说法错误;

故选:A。

9.B

【分析】

分子、原子的基本特征:质量和体积都很小;微粒间有间隔;微粒是在不断运动的。

【详解】

A、热胀冷缩是分子的间隔随着温度的变化而变化,故A不正确;

B、搜救犬通过闻气味找到搜寻的目标,是因为人体中含有的分子在不断的运动,向四周扩散,使搜救犬闻到气味.故B正确;

C、铜在空气中加热变黑是由于铜和氧气反应生成了氧化铜,反应前后原子的种类没有发生改变,故C不正确;

D、二氧化碳和一氧化碳的分子构成不同,一氧化碳有毒,二氧化碳无毒.故D不正确。故选B。

10.B

【详解】

A、木炭在氧气中燃烧,产生白光,没有火焰,A错误;

B、浓氨水呈碱性,能使无色酚酞溶液变红,故向无色酚酞溶液中滴加浓氨水,溶液变红,B正确;

C、铁丝在空气中无法燃烧,C错误;

D、10mL酒精与10mL水混合后,由于分子间有间隔,水分子和酒精分子会互相进入对方的间隔中,故体积小于20mL,D错误。

故选B。

11.D

【详解】

教室喷洒过氧乙酸溶液后,室内充满过氧乙酸气味,是因为过氧乙酸中含有的分子是在不断的运动的,向四周扩散,使人们闻到过氧乙酸气味。

故选:D。

12.B

【解析】

试题分析:热胀冷缩是由于分子的间隔随温度变化而变化,而分子本身的大小不变,B错误

13.A

【详解】

A、两种液体混合后,总体积小于两者体积之和,说明分子之间存在间隔,选项正确;B、图中没有现象说明分子在不断运动,选项错误;C、图中过程根本不涉及化学变化,分子种类没有发生变化,选项错误;D、图中没有现象说明分子很小,选项错误。故本题选A。

14.A

【详解】

A、镁会和氧气生成氧化镁固体,和氮气生成氮化镁固体,装置中压强减小,活塞移动,活塞移动的体积就是消耗气体的体积;图1实验中注射器的作用是测量消耗气体体积,错误;

B、镁还会和氮气反应,故不能用镁代替红磷测定空气中氧气的含量,正确;

C、氮化镁能与水反应生成氨气,氨气水溶液显碱性能使酚酞试液变红色;A烧杯中可加入无色酚酞溶液,正确;

D、图2实验生成的氨气分子不断运动到烧杯A中使溶液变红色,还可以证明分子是不断运动的,正确。

故选A。

15.C

【详解】

A、分子的质量比组成它的原子的质量大,但是不能说分子的质量比所有原子的质量大,如铁原子的质量大于氢分子,不符合题意;

B、在化学变化中,分子可分,原子不可分,原子还可分为原子核和核外电子,不符合题意;

C、相同的原子可以构成不同的分子,如氧原子可构成氧分子和臭氧分子,符合题意;

D、由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小粒子,由原子构成的物质,原子是保持物质化学性质的最小粒子,不符合题意。

故选C。

16.C

【解析】A、液化石油气须加压后贮存在钢瓶中,是因为是分子间有间隔,压强增大,分子间间隔变小,故选项解释正确;B、湿衣服晾在太阳底下干得快,是因为温度升高,分子运动的速率加快,说明分子运动速率与温度有关,故选项解释正确;C、水沸腾时能掀起壶盖,是因为分子间的间隔(而不是大小)随温度变化而改变,故选项解释错误;D、成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味,是因为香味中含有的分子是在不断运动的,向四周扩散,使人们闻到菠萝蜜的香味,故选项解释正确。故选C。

17.滴有酚酞的棉花变红 不断运动 快

【详解】

(1)浓氨水具有挥发性, 挤出浓氨水,挥发出的氨气分子运动至滴有酚酞溶液的棉花处,氨水显碱性,使滴有酚酞溶液的棉花变红色,则A中观察到的实验现象是滴有酚酞的棉花变红。说明分子的性质是不断运动。

(2)B实验中滴有酚酞溶液的棉花先变红,则本实验还说明了分子运动速率与温度有关,温度越高分子运动速率越快。

18.原子 NaCl 10 Na+

【详解】

试题分析:(1)在化学变化中分子可分解成原子,原子能猜想组合形成新的分子;原子得失电子形成离子,故甲是原子;

(2)氧气是由氧分子构成的;汞是由汞原子构成的;氯化钠是由钠离子和氯离子构成的;

(3)在原子中,质子数=核外电子数,若该粒子是原子,那么a="2+8=10" ;

如a=11,质子数<核外电子数,说明该粒子失去了一个电子,形成的带一个单位正电荷的阳离子,质子数为11的钠元素,故该离子是钠离子,根据离子的表示方法:在表示该离子的元素符号或原子团的右上角,标出该离子所带的正负电荷数,数字在前,正负符号在后,带1个电荷时,1要省略,由于1个钠离子带1个单位正电荷,故可表示为Na+。

19.氨气的分子不断在运动 碱 蓝

【解析】

A烧杯是浓氨水,一段时间后,见到大烧杯内装有无色酚酞溶液的B烧杯溶液变红色,从分子的角度,说明氨气的分子不断在运动 。氨水从物质分类的角度属于碱,打开装有氨水的瓶盖,闻到的刺激性气味的气体是氨气,它能使润湿的红色石蕊试纸变蓝色。

20.(1) 分子之间有间隔,部分水分子和酒精分子会互相占据分子之间的空隙 分子是在不断运动的 分子是保持物质化学性质的最小微粒,氢气和液氢都是由氢气分子构成的 汞原子之间的间隔随温度的升高而逐渐变大

(2) 氮气 二氧化碳 稀有气体

【分析】

(1)

①酒精是由乙醇分子构成,水是由水分子构成的,分子之间有间隔,酒精和水混合后,一部分水分子和酒精分子会互相占据彼此分子之间的空隙,所以混合后的体积要小于酒精和水的体积和。②分子在不断运动,人在远处就能闻到花的香味,是因为花香中含有的分子不断运动,向四周扩散,使人闻到花香。③氢气和液氢都是由氢气分子构成的,分子是保持物质化学性质的最小微粒,所以两种物质的化学性质也相同。④汞是由汞原子构成的,随着温度的逐渐升高,构成汞的原子之间的间隔也会逐渐变大,物质的体积就会变大;温度降低后,原子之间的间隔随之减小。

(2)①氮气的化学性质不活泼,可充入食品包装袋用于防腐。故填:氮气。②澄清石灰水是氢氧化钙的水溶液,二氧化碳能与氢氧化钙反应生成白色的碳酸钙沉淀,故可以使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳。③稀有气体在通电时能发出不同颜色的光,可制成多种用途电光源,故填:稀有气体。

21.烧杯②中溶液变红色 分子是不断运动的 硫+氧气 二氧化硫 吸收生成的二氧化硫减少污染 用灯帽盖灭 证明呼出气体中二氧化碳含量与空气中二氧化碳含量的不同

【详解】

(1)酚酞遇碱性溶液变红色,图A中的现象为:烧杯②中溶液变红色。浓氨水和酚酞在两个烧杯中,而烧杯②中溶液变红色,说明分子是不断运动的。

(2)硫和氧气点燃生成二氧化硫,硫+氧气 二氧化硫;二氧化硫有毒可以溶于水和水反应,集气瓶底部有少量水,其作用是吸收生成的二氧化硫减少污染。

(3)熄灭酒精灯不能用嘴吹灭,以免引起失火,正确的方法是用灯帽盖灭。

(4)二氧化碳可以用澄清石灰水检验;图D的实验通过对比实验证明呼出气体中二氧化碳含量与空气中二氧化碳含量的不同。

22.酚酞溶液变红色 温度越高,分子运动速率越快 可以验证温度对分子运动速率的影响

【详解】

微观粒子是不断运动的,温度越高运动的越快;显碱性溶液能使酚酞试液变红色,显酸性溶液能使石蕊试液变红色,所以:

(1)浓氨水具有挥发性,酚酞遇碱变红色,所以观察到的实验现象是:酚酞溶液变红色;

(2)图2、图3实验对比,可以得出的结论是:温度越高,分子运动速率越快;

(3)与方案一对比,方案二的优点是:可以验证温度对分子运动速率的影响。

23.(1) 引燃铁丝 Fe+O2Fe3O4 黑色固体 高温熔融物溅落,集气瓶炸裂

(2) A 红 分子总在不断运动

(3) 碎瓷片或沸石 冷凝水蒸气

【分析】

(1)

①做该实验时要先点燃铁丝上系着的火柴,再伸入集满氧气的集气瓶中。火柴燃烧所起的作用是引燃;

②铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,该反应的符号表达式为:;

③铁在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体;

④图示装置未在集气瓶底部放少量水或铺一层细沙,高温熔融物溅落,会炸裂瓶底;

(2)

浓氨水具有挥发性,挥发出的氨分子不断运动,当运动到A中时,氨气溶于水形成氨水,氨水显碱性,能使无色酚酞试液变红,故A内溶液变成红色,可得出结论,分子在不断运动;

(3)

烧瓶中没加沸石,所以实验过程中可能出现暴沸现象;

烧杯中水的作用是:冷凝,使水蒸气遇冷凝结成水。

24.酚酞试液遇蒸馏水不变色,酚酞试液遇浓氨水变红色 烧杯A中溶液变红 氨分子从烧杯B运动到烧杯A溶于水使酚酞试液变红 不能 蒸馏水不能使酚酞试液变红,观察不到明显的现象

【详解】

(1)根据实验观察可知,蒸馏水中滴入2滴~3滴酚酞试液没有颜色的变化,当再加入浓氨水时溶液的颜色变为红色,通过本实验可得出酚酞遇蒸馏水不变色,酚酞遇浓氨水变红色;

(2)根据实验可观察到烧杯A中的液体变为红色,因浓氨水易挥发,氨分子在不断的运动,则从烧杯B中运动到烧杯A中,烧杯A中溶液显碱性,使酚酞试液变为红色;

(3)蒸馏水不能使酚酞试液变红,观察不到明显的现象,所以这个实验不能验证“分子在不断运动着”。

一、选择题(共16题)

1.下列现象或事实用分子、原子的相关知识加以解释,其中不正确的是

A.水的天然循环——分子在不断运动

B.电解水——化学变化中,分子可分成原子,原子再重新组合成新分子

C.液氧和氧气体积不同——氧分子的大小不同

D.天然水是混合物——天然水中含有多种不同的分子

2.下列现象不能用分子的相关知识解释的是

A.蔗糖溶解 B.湿衣晾干 C.尘土飞扬 D.压缩空气

3.从微观角度对下面一些变化的解释,合理的是

A.花香四溢—分子体积很小,分子质量也很小

B.热胀冷缩—温度变化,分子或原子大小发生变化

C.食品变质—分子种类发生变化,分子性质发生变化

D.滴水成冰—温度降低,分子间隔变小,停止运动

4.下列事实用分子观点解释正确的是

A.蔗糖是白色固体,说明分子用肉眼可以看见

B.油菜花旁香味浓郁,证明分子在不断地运动

C.碘升华说明分子可以再分

D.水结冰时体积膨胀,是因为分子体积变大了

5.下列对有关事实的解释中,错误的是

A.水银温度计液柱上升——汞原子体积变大

B.酒精需要密封保存——酒精分子在不断运动

C.冰水共存物属于纯净物——冰和水都由水分子构成

D.过氧化氢分解属于化学变化——过氧化氢分子本身发生变化

6.下列有关分子、原子的说法正确的是

A.分子是保持物质性质的一种粒子

B.物体有热胀冷缩现象,主要是因为物体中的粒子大小随温度的改变而改变

C.分子、原子都可以直接构成物质

D.在化学反应中,分子都不能再分

7.关于水的蒸发过程,下列说法正确的是

A.水分子之间间隔增大 B.水分子体积增大

C.水分子质量增加 D.水分子个数增多

8.在一定条件下,水在密闭容器里冷却过程中温度和时间关系如图所示。①②③分别表示水在不同时刻存在状态,下列判断中正确的是

A.水分子间的间隔①>③ B.水分子的运动速率:②>①

C.①+②过程发生了化学变化 D.③状态的水分子是静止不动的

9.生活中处处有化学,对于下列现象或事实,从微观角度解释正确的是

A.热胀冷缩——分子的大小会随着温度的变化而变化

B.用警犬搜查毒品——分子在不断运动

C.铜在空气中加热变黑——原子种类发生改变

D.一氧化碳有毒,二氧化碳无毒——分子的相当质量不同

10.以下是某同学记录的实验现象,其中符合事实的是

A.木炭在氧气中燃烧,产生绿色火焰

B.向无色酚酞溶液中滴加浓氨水,溶液变红

C.铁丝在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成黑色固体

D.10mL 酒精与 10mL 水混合后,体积等于 20mL

11.为预防新冠病毒的传播,教室喷洒过氧乙酸溶液后,室内充满了过氧乙酸的气味,这说明

A.分子之间有间隔 B.分子体积很小

C.分子可再分 D.分子在不断运动

12.下列操作或现象与分子对应的特性不一致的选项是

选项

操作或现象

分子的特性

A

干冰升华

分子间的间隔变大

B

热胀冷缩

分子大小随温度变化而变化

C

酒香不怕巷子深

分子是不断运动的

D

水通电分解可得到氢气和氧气

化学变化中分子是可以再分的

A.A B.B C.C D.D

13.如图实验主要说明的是

A.分子之间有间隔 B.分子在不断运动

C.分子在化学变化中可分成原子 D.分子很小

14.化学兴趣小组的同学设计图1所示装置验证质量守恒定律,实验结束后发现燃烧产物中有黄色固体。

(查阅资料)

①镁能与氮气反应生成黄色固体氮化镁(Mg3N2)

②氮化镁能与水反应,

同学们设计图2装置验证氮化镁与水的反应,向A烧杯中加入一种常见液体试剂,B烧杯中加入燃烧产物,滴入适量水,实验过程中A烧杯内有明显现象。下列关于上述两个实验的说法错误的是

A.图1实验中注射器的作用是测量气体体积

B.不能用镁代替红磷测定空气中氧气的含量

C.A烧杯中可加入无色酚酞溶液

D.图2实验还可以证明分子是不断运动的

15.关于分子、原子的说法正确的是

A.分子的质量比原子的质量大 B.分子可以再分,原子不能再分

C.相同的原子可以构成不同的分子 D.分子能保持物质化学性质,原子不能保持物质化学性质

16.生活中的下列现象,可用分子的知识加以解释,其中不正确的是

A.液化石油气须加压后贮存在钢瓶中,说明分子之间有间隙

B.湿衣服晾在太阳底下干得快,说明分子运动速率与温度有关

C.水沸腾时,掀起壶盖,说明分子本身的大小随温度升高而增大

D.成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味,说明分子在不断地运动

二、非选择题(共8题)

17.用下图装置研究分子的性质。

(1)挤出浓氨水,A中观察到的实验现象是_______。说明分子的性质是_______。

(2)本实验还说明了分子运动速率与温度有关,温度越高分子运动速率越_______(填“快”或“慢”)。

18.构成物质的粒子之间的关系如图所示。

(1)甲是_____。

(2)氧气、汞和氯化钠3种物质中,由离子构成的是_____(写化学式)。

(3)某粒子的结构示意图为

①当a=_____时,该粒子是原子;

②当a=11时,该粒子的符号为_______。

19.在如图的实验中,A烧杯是浓氨水,一段时间后,见到大烧杯内装有无色酚酞溶液的B烧杯溶液变红色,从分子的角度,说明__________。氨水从物质分类的角度属于____(填酸、碱、盐),打开装有氨水的瓶盖,闻到的刺激性气味的气体是氨气,它能使润湿的红色石蕊试纸变_____色。

20.运用所学化学知识,回答下列问题。

(1)请用原子、分子的观点回答:

①10mL酒精和10mL水混合后体积小于20mL,是因为______________。

②“遥知不是雪,为有暗香来”是因为____________________。

③氢气和液氢的化学性质相同:____________________。

④水银温度计能测量温度:____________________。

(2)空气是一种宝贵的自然资源,请利用空气中的成分填空:

①充入食品包装袋可以防腐的气体是__________________。

②可以使澄清石灰水变浑浊的气体是__________________。

③在通电时能发出不同颜色的光,可制成多种用途电光源的是___________。

21.根据下图所示的几个实验,回答相关问题:

(1)图A中的现象为:_____________。请用分子的知识解释此现象的原因_____________。

(2)图B中反应的文字表达式_____________,集气瓶底部有少量水,其作用是_____________。

(3)图C熄灭酒精灯的方法是错误的。正确的操作应该是_____________。

(4)图D的实验目的是______________________。

22.为探究分子的运动及影响分子运动速率的因素,某同学设计了以下两种实验方案。请回答有关问题:

(实验方案一)如图1

(1)观察到的实验现象是_____

(实验方案二)如图2、图3。

图中无色透明塑料瓶的材质、大小、形状完全相同。瓶内用细线固定有滤纸折叠成的大小和形状相同的小纸花。小纸花上均匀喷有酚酞溶液、按照图4的操作方式分别用注射器向图2和图3的塑料瓶中同时注入20mL浓氨水,然后将针孔处密封,再将两个塑料瓶分别同时放入等体积的冷水和40℃的热水中。

(2)图2、图3实验对比,可以得出的结论是_____。

(3)与方案一对比,方案二的优点是_____。

23.根据下列实验回答问题:

(1)“实验一” 是铁丝在氧气中的燃烧实验。

①做该实验时要先点燃铁丝上系着的火柴,再伸入集满氧气的集气瓶中。火柴燃烧所起的作用是______;

②用化学式写出铁丝燃烧反应的符号表达式___________;

③进行该实验时可以观察到的实验现象为:火星四射,有__________生成;

④用图示装置进行实验,可能出现的一种破坏性后果是_______。

(2)“实验二”用来验证分子的某种特性。罩上大烧杯一会儿后,小烧杯____(填“A”或“B”)内溶液会变____色,由此现象能得出的验证结论是________。

(3)“实验三”是用简易实验装置制取蒸馏水。按图示装置进行实验时,由于烧瓶中没加____,所以实验过程中可能出现暴沸现象。烧杯中水的作用是_______。

24.某兴趣小组利用氨水能使酚酞试液变红的原理,设计如下实验以探究微粒的运动。请回答实验中的有关问题。

(1)实验I:在盛有少量蒸馏水的小烧杯中滴入2滴~3滴酚酞试液,再向其中滴加浓氨水。由实验I得出的结论有_____________________________________。

(2)实验Ⅱ(如上图中甲所示):烧杯A中的现象是_______________;产生这一现象的原因是______________________________________。

(3)该兴趣小组设计实验Ⅲ(如上图中乙所示)作为对比实验。这个实验能验证“分子在不断运动着”吗?_______________,理由是_____________________________。

参考答案

1.C

【解析】

试题分析:A、水的天然循环,是物质三态的变化,说明分子在不断运动,正确,B、化学反应的实质:分子的分裂和原子的重新组合,电解水发生的是化学变化,故化学变化中,分子可分成原子,原子再重新组合成新分子,正确,C、液氧和氧气体积不同,是由于氧分子间的间隔不同,而不是氧分子的大小不同,错误,D、由分子构成的物质,混合物是由不同分子构成,纯净物由同种分子构成,故天然水是混合物,是由于天然水中含有多种不同的分子,正确,故选C

2.C

【详解】

A、蔗糖溶解是蔗糖分子扩散到水分子的空隙中去了,能用分子的相关知识解释,不符合题意;

B、湿衣晾干是水分子挣脱了分子之间的作用,运动到空气中去了,能用分子的相关知识解释,不符合题意;

C、尘土是宏观物质,不是微观粒子,尘土飞扬不能用分子的相关知识解释,符合题意;

D、压缩空气是空气中的氮气分子、氧气分子等分子之间的间隔变小了,能用分子的相关知识解释,不符合题意。

故选C。

3.C

【详解】

A、具有香味的分子由于不停地运动,运动到空气中,接触到了人的嗅觉细胞而闻到香味,此选项错误;

B、热胀冷缩——温度变化导致分子或原子的间隔增大或缩小,分子或原子大小不变,此选项错误;

C、食品变质是化学变化,是构成物质的分子发生了变化,分子性质发生变化,此选项正确;

D、滴水成冰——温度降低,分子间隔变小,运动速率减小,此选项错误。

故选C。

4.B

【分析】

根据分子具有的特点分析。①分子的体积、质量很小;②分子在不断运动;③分子之间有间隔。

【详解】

A、蔗糖是白色固体,是由大量分子聚集而成,分子用肉眼是看不见的,故A错误;B、能闻到油菜花香味,是因为构成油菜花香的分子在不断运动,与人的嗅觉细胞接触,说明分子在不断运动,故B正确;C、碘升华是由固体直接转化为气体,是由分子间的间隙变大造成的,分子本身并没有变化。故C错误;D、水结冰时体积膨胀,是因为水分子之间的间隙变大,分子体积没有改变,故D错误。故选B。

5.A

【详解】

A、水银温度计液柱上升,是因为汞原子间的间隔随着温度的升高而减小,故选项解释错误;

B、酒精需要密封保存,是为了分子酒精分子因不断的运动到空气中,造成酒精的浪费,故选项解释正确;

C、冰水共存物属于纯净物,是因为冰和水都由水分子构成,故选项解释正确;

D、过氧化氢分解属于化学变化,是因为过氧化氢分子本身发生变化,生成了水分子和氧分子,故选项解释正确。

故选A。

6.C

【详解】

A、由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小粒子,并不能保持物理性质,故错误;

B、物体有热胀冷缩现象,主要是因为物体中的粒子之间的间隔随温度的改变而改变,故错误;

C、构成物质的微粒有:分子、原子和离子,故正确;

D、在化学反应中分子可以再分而原子不能再分,故错误。

故选C。

7.A

【解析】

试题分析:错误.

C、水的蒸发过程中,水由液态变为气态,水分子间的间隔变大,而不是水分子质量增加,故选项错误.

D、水的蒸发过程中,水由液态变为气态,水分子间的间隔变大,而不是水分子个数增多,故选项错误.

故选A.

8.A

【详解】

A.③是冰的状态,①是水的气态,故水分子间的间隔:①>③,故说法正确;

B.在状态①是气态,水分子的运动速率大于液态水分子运动速率;状态③是固态,水分子的运动速率小于液态水分子运动速率,即水分子的运动速率:①>②>③,故说法错误;

C.①→②没有产生新物质,是物理变化,故说法错误。

D.状态③是固态,水分子也在不断运动,故说法错误;

故选:A。

9.B

【分析】

分子、原子的基本特征:质量和体积都很小;微粒间有间隔;微粒是在不断运动的。

【详解】

A、热胀冷缩是分子的间隔随着温度的变化而变化,故A不正确;

B、搜救犬通过闻气味找到搜寻的目标,是因为人体中含有的分子在不断的运动,向四周扩散,使搜救犬闻到气味.故B正确;

C、铜在空气中加热变黑是由于铜和氧气反应生成了氧化铜,反应前后原子的种类没有发生改变,故C不正确;

D、二氧化碳和一氧化碳的分子构成不同,一氧化碳有毒,二氧化碳无毒.故D不正确。故选B。

10.B

【详解】

A、木炭在氧气中燃烧,产生白光,没有火焰,A错误;

B、浓氨水呈碱性,能使无色酚酞溶液变红,故向无色酚酞溶液中滴加浓氨水,溶液变红,B正确;

C、铁丝在空气中无法燃烧,C错误;

D、10mL酒精与10mL水混合后,由于分子间有间隔,水分子和酒精分子会互相进入对方的间隔中,故体积小于20mL,D错误。

故选B。

11.D

【详解】

教室喷洒过氧乙酸溶液后,室内充满过氧乙酸气味,是因为过氧乙酸中含有的分子是在不断的运动的,向四周扩散,使人们闻到过氧乙酸气味。

故选:D。

12.B

【解析】

试题分析:热胀冷缩是由于分子的间隔随温度变化而变化,而分子本身的大小不变,B错误

13.A

【详解】

A、两种液体混合后,总体积小于两者体积之和,说明分子之间存在间隔,选项正确;B、图中没有现象说明分子在不断运动,选项错误;C、图中过程根本不涉及化学变化,分子种类没有发生变化,选项错误;D、图中没有现象说明分子很小,选项错误。故本题选A。

14.A

【详解】

A、镁会和氧气生成氧化镁固体,和氮气生成氮化镁固体,装置中压强减小,活塞移动,活塞移动的体积就是消耗气体的体积;图1实验中注射器的作用是测量消耗气体体积,错误;

B、镁还会和氮气反应,故不能用镁代替红磷测定空气中氧气的含量,正确;

C、氮化镁能与水反应生成氨气,氨气水溶液显碱性能使酚酞试液变红色;A烧杯中可加入无色酚酞溶液,正确;

D、图2实验生成的氨气分子不断运动到烧杯A中使溶液变红色,还可以证明分子是不断运动的,正确。

故选A。

15.C

【详解】

A、分子的质量比组成它的原子的质量大,但是不能说分子的质量比所有原子的质量大,如铁原子的质量大于氢分子,不符合题意;

B、在化学变化中,分子可分,原子不可分,原子还可分为原子核和核外电子,不符合题意;

C、相同的原子可以构成不同的分子,如氧原子可构成氧分子和臭氧分子,符合题意;

D、由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小粒子,由原子构成的物质,原子是保持物质化学性质的最小粒子,不符合题意。

故选C。

16.C

【解析】A、液化石油气须加压后贮存在钢瓶中,是因为是分子间有间隔,压强增大,分子间间隔变小,故选项解释正确;B、湿衣服晾在太阳底下干得快,是因为温度升高,分子运动的速率加快,说明分子运动速率与温度有关,故选项解释正确;C、水沸腾时能掀起壶盖,是因为分子间的间隔(而不是大小)随温度变化而改变,故选项解释错误;D、成熟的菠萝蜜会散发出浓浓的香味,是因为香味中含有的分子是在不断运动的,向四周扩散,使人们闻到菠萝蜜的香味,故选项解释正确。故选C。

17.滴有酚酞的棉花变红 不断运动 快

【详解】

(1)浓氨水具有挥发性, 挤出浓氨水,挥发出的氨气分子运动至滴有酚酞溶液的棉花处,氨水显碱性,使滴有酚酞溶液的棉花变红色,则A中观察到的实验现象是滴有酚酞的棉花变红。说明分子的性质是不断运动。

(2)B实验中滴有酚酞溶液的棉花先变红,则本实验还说明了分子运动速率与温度有关,温度越高分子运动速率越快。

18.原子 NaCl 10 Na+

【详解】

试题分析:(1)在化学变化中分子可分解成原子,原子能猜想组合形成新的分子;原子得失电子形成离子,故甲是原子;

(2)氧气是由氧分子构成的;汞是由汞原子构成的;氯化钠是由钠离子和氯离子构成的;

(3)在原子中,质子数=核外电子数,若该粒子是原子,那么a="2+8=10" ;

如a=11,质子数<核外电子数,说明该粒子失去了一个电子,形成的带一个单位正电荷的阳离子,质子数为11的钠元素,故该离子是钠离子,根据离子的表示方法:在表示该离子的元素符号或原子团的右上角,标出该离子所带的正负电荷数,数字在前,正负符号在后,带1个电荷时,1要省略,由于1个钠离子带1个单位正电荷,故可表示为Na+。

19.氨气的分子不断在运动 碱 蓝

【解析】

A烧杯是浓氨水,一段时间后,见到大烧杯内装有无色酚酞溶液的B烧杯溶液变红色,从分子的角度,说明氨气的分子不断在运动 。氨水从物质分类的角度属于碱,打开装有氨水的瓶盖,闻到的刺激性气味的气体是氨气,它能使润湿的红色石蕊试纸变蓝色。

20.(1) 分子之间有间隔,部分水分子和酒精分子会互相占据分子之间的空隙 分子是在不断运动的 分子是保持物质化学性质的最小微粒,氢气和液氢都是由氢气分子构成的 汞原子之间的间隔随温度的升高而逐渐变大

(2) 氮气 二氧化碳 稀有气体

【分析】

(1)

①酒精是由乙醇分子构成,水是由水分子构成的,分子之间有间隔,酒精和水混合后,一部分水分子和酒精分子会互相占据彼此分子之间的空隙,所以混合后的体积要小于酒精和水的体积和。②分子在不断运动,人在远处就能闻到花的香味,是因为花香中含有的分子不断运动,向四周扩散,使人闻到花香。③氢气和液氢都是由氢气分子构成的,分子是保持物质化学性质的最小微粒,所以两种物质的化学性质也相同。④汞是由汞原子构成的,随着温度的逐渐升高,构成汞的原子之间的间隔也会逐渐变大,物质的体积就会变大;温度降低后,原子之间的间隔随之减小。

(2)①氮气的化学性质不活泼,可充入食品包装袋用于防腐。故填:氮气。②澄清石灰水是氢氧化钙的水溶液,二氧化碳能与氢氧化钙反应生成白色的碳酸钙沉淀,故可以使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳。③稀有气体在通电时能发出不同颜色的光,可制成多种用途电光源,故填:稀有气体。

21.烧杯②中溶液变红色 分子是不断运动的 硫+氧气 二氧化硫 吸收生成的二氧化硫减少污染 用灯帽盖灭 证明呼出气体中二氧化碳含量与空气中二氧化碳含量的不同

【详解】

(1)酚酞遇碱性溶液变红色,图A中的现象为:烧杯②中溶液变红色。浓氨水和酚酞在两个烧杯中,而烧杯②中溶液变红色,说明分子是不断运动的。

(2)硫和氧气点燃生成二氧化硫,硫+氧气 二氧化硫;二氧化硫有毒可以溶于水和水反应,集气瓶底部有少量水,其作用是吸收生成的二氧化硫减少污染。

(3)熄灭酒精灯不能用嘴吹灭,以免引起失火,正确的方法是用灯帽盖灭。

(4)二氧化碳可以用澄清石灰水检验;图D的实验通过对比实验证明呼出气体中二氧化碳含量与空气中二氧化碳含量的不同。

22.酚酞溶液变红色 温度越高,分子运动速率越快 可以验证温度对分子运动速率的影响

【详解】

微观粒子是不断运动的,温度越高运动的越快;显碱性溶液能使酚酞试液变红色,显酸性溶液能使石蕊试液变红色,所以:

(1)浓氨水具有挥发性,酚酞遇碱变红色,所以观察到的实验现象是:酚酞溶液变红色;

(2)图2、图3实验对比,可以得出的结论是:温度越高,分子运动速率越快;

(3)与方案一对比,方案二的优点是:可以验证温度对分子运动速率的影响。

23.(1) 引燃铁丝 Fe+O2Fe3O4 黑色固体 高温熔融物溅落,集气瓶炸裂

(2) A 红 分子总在不断运动

(3) 碎瓷片或沸石 冷凝水蒸气

【分析】

(1)

①做该实验时要先点燃铁丝上系着的火柴,再伸入集满氧气的集气瓶中。火柴燃烧所起的作用是引燃;

②铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,该反应的符号表达式为:;

③铁在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体;

④图示装置未在集气瓶底部放少量水或铺一层细沙,高温熔融物溅落,会炸裂瓶底;

(2)

浓氨水具有挥发性,挥发出的氨分子不断运动,当运动到A中时,氨气溶于水形成氨水,氨水显碱性,能使无色酚酞试液变红,故A内溶液变成红色,可得出结论,分子在不断运动;

(3)

烧瓶中没加沸石,所以实验过程中可能出现暴沸现象;

烧杯中水的作用是:冷凝,使水蒸气遇冷凝结成水。

24.酚酞试液遇蒸馏水不变色,酚酞试液遇浓氨水变红色 烧杯A中溶液变红 氨分子从烧杯B运动到烧杯A溶于水使酚酞试液变红 不能 蒸馏水不能使酚酞试液变红,观察不到明显的现象

【详解】

(1)根据实验观察可知,蒸馏水中滴入2滴~3滴酚酞试液没有颜色的变化,当再加入浓氨水时溶液的颜色变为红色,通过本实验可得出酚酞遇蒸馏水不变色,酚酞遇浓氨水变红色;

(2)根据实验可观察到烧杯A中的液体变为红色,因浓氨水易挥发,氨分子在不断的运动,则从烧杯B中运动到烧杯A中,烧杯A中溶液显碱性,使酚酞试液变为红色;

(3)蒸馏水不能使酚酞试液变红,观察不到明显的现象,所以这个实验不能验证“分子在不断运动着”。

同课章节目录

- 第1章 走进化学

- 第一节 化学让世界更美好

- 第二节 实验是化学的基础

- 第2章 空气之谜

- 第一节 空气

- 第二节 氧气的制法

- 第三节 氧气的性质

- 第3章 构成物质的微粒

- 第一节 原子

- 第二节 原子核外电子的排布 离子

- 第三节 分子

- 第4章 最常见的液体——水

- 第一节 水的净化

- 第二节 水的变化

- 第三节 水资源的开发、利用和保护

- 第5章 化学元素与物质组成的表示

- 第一节 初步认识化学元素

- 第二节 物质组成的表示——化学式

- 第三节 化合价

- 第6章 燃烧的学问

- 第一节 探索燃烧与灭火

- 第二节 化学反应中的能量变化

- 第三节 化石燃料

- 第7章 化学反应的定量研究

- 第一节 质量守恒定律

- 第二节 化学方程式

- 第三节 依据化学方程式的简单计算

- 第8章 碳的世界

- 第一节 碳的单质

- 第二节 二氧化碳的性质和用途

- 第三节 二氧化碳的实验室制法