11.2 五代史伶官传序 教案

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三单元

五代史伶官传序

自主学习 合作探究

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁,又号六一居士。北宋吉州(今江西吉安)人,谥号“文忠”,世称“欧阳文忠公”。北宋卓越的文学家、政治家,为“唐宋八大家”之一,是北宋古文运动的领袖

【作品】 曾与宋祁等合修《新唐书》,并独撰《新五代史》,又喜收集金石文字,编为《集古录》,有《欧阳文忠公集》

二、背景链接

五代(907-960),指唐宋之间的五个封建王朝,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这53年间,先后换过四姓十四君,篡弑相循,战乱频起,后唐庄宗就是被弑的一个。庄宗称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事”,遂被败政乱国的伶官等包围。庄宗同光四年(926),贝州将领皇甫晖兵变,叛乱四起。庄宗亲征败回,众叛亲离,郭从谦又乘危作乱,用乱箭射死庄宗。一百多年后,欧阳修著《新五代史》,就此事发出感慨,借事论理,指出兴亡不在“天命”,主要在于“人事”。

三、相关知识

1.序

序是一种文体,有书序和赠序之分。书序是写在书籍或诗文前边的说明性文字,一般是说明编写的情况、目的,介绍内容,评价作品等。如《滕王阁序》,又如《孔雀东南飞》《琵琶行》正文前的小序,本文也属此类。赠序则是唐代兴起的文体,是临别赠言性质的文字,内容多是勉励、推重、赞许之辞。如韩愈的《送孟东野序》、宋濂的《送东阳马生序》。

2.伶人

“伶人”一词,最早可以追溯到黄帝时期。史载,黄帝时伶伦造音乐后称乐官为伶官,后来将以演戏为生的艺人包括进来,将他们统称为伶人。伶人的社会地位卑下,我国自古就有“乐户”制度,将伶人列入专门的户籍,且他们的后代不得为良。清朝的时候,还有专门的规定禁止伶人参加科举。

任务二:语言自主梳理

一、字音

1.伶官(líng) 2.契丹(Qì)

3.锦囊(jǐn)(náng) 4.沾襟(jīn)

5.仇雠(chóu) 6.勖(xù)

7.困于所溺(nì) 8.逸豫(yì)(yù)

9.函(hán) 10.系燕父子以组(xì)

二、一词多义

1.微

2.困

3.告

4.盛

5.其

三、词类活用

1.仓皇东出 名词作状语,向东

2.负而前驱 名词作状语,向前

3.一夫夜呼 名词作状语,在夜里

4.契丹与吾约为兄弟 名词作动词,订立盟约

5.函梁君臣之首 名词作动词,用匣子装

6.抑本其成败之迹 名词作动词,考察,探究

7.智勇多困于所溺 形容词作名词,有谋有勇的人物

8.乱者四应 形容词作动词,作乱

9.忧劳可以兴国 动词的使动用法,使……兴

10.逸豫可以亡身 动词的使动用法,使……亡

四、古今异义

1.岂非人事哉

古义:与“天命”相对,指人的作为。

今义:关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

2.则遣从事以一少牢告庙

古义:官名,这里泛指一般属官。

今义:①投身到(事业中去);②(按某种办法)处理。

3.其意气之盛

古义:精神、气势。

今义:①意志和气概;②志趣和性格;③由于主观和偏激而产生的情绪。

五、文言句式及翻译

1.梁,吾仇也。(判断句)

译文:梁王朱温,是我的仇敌。

2.此三者,吾遗恨也。(判断句)

译文:这三件事,是我的遗憾。

3.自然之理也。(判断句)

译文:这是自然的道理。

4.请其矢,盛以锦囊。(状语后置句、省略句)

译文:恭敬地取出他父亲留下的箭,用锦囊盛着。

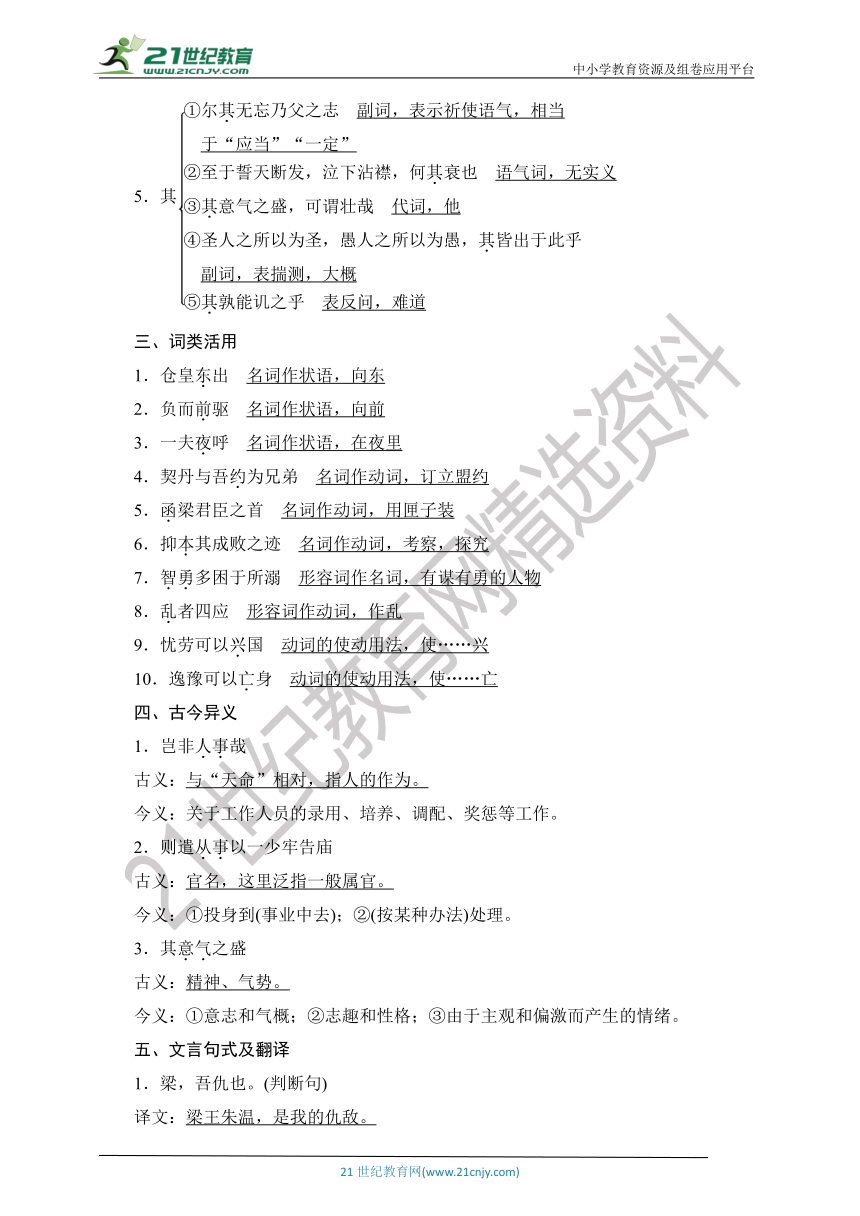

状语后置句

在现代汉语中,介词结构经常放在谓语或主语之前,作句中或句前状语;而在文言文中,这种介词结构却经常放在谓语动词后面作补语。翻译时,习惯上把它当作状语,所以将这种语法现象称为状语后置。状语后置的形式一般有以下三种:

类 型 示 例

动词+以+宾语 申之以孝悌之义(《寡人之于国也》)

动词+于(或“乎”,相当于“于”)+宾语 能谤讥于市朝(《邹忌讽齐王纳谏》)

形容词+于+宾语 青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

5.方其系燕父子以组。(状语后置句)

译文:当庄宗用绳子捆绑着燕王父子。

6.而告以成功。(状语后置句、省略句)

译文:并把成功的消息禀告给先王。

7.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。(状语后置句、被动句)

译文:人生的祸患常常是从细微的事情积累起来的,有才智勇气的人往往被他溺爱的事物困扰。

8.身死国灭,为天下笑。(被动句)

译文:自己丧命,国家灭亡,被天下人耻笑。

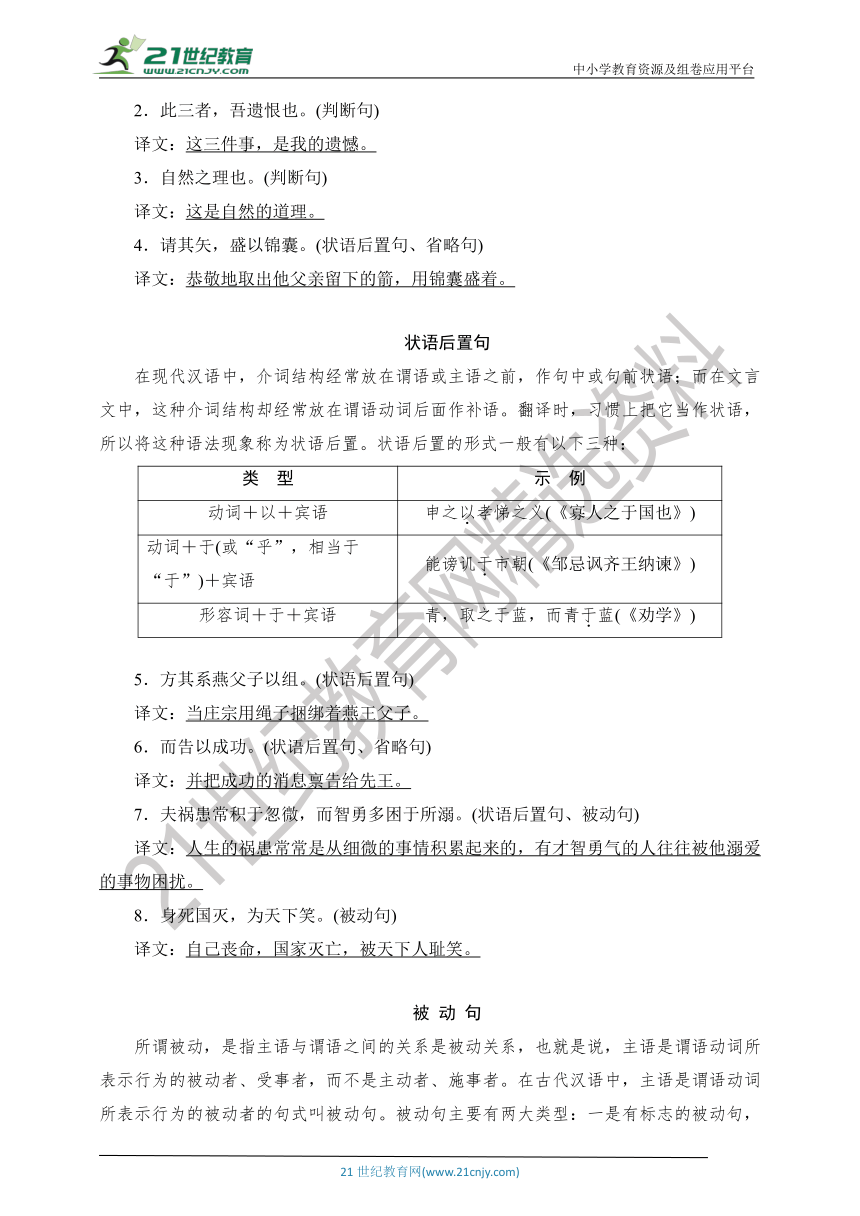

被 动 句

所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者。在古代汉语中,主语是谓语动词所表示行为的被动者的句式叫被动句。被动句主要有两大类型:一是有标志的被动句,即借助一些被动词来表示被动;二是无标志的被动句,又叫意念被动句。

分类 形 式 示 例

有标志句 “于”字句:谓语+于 六艺经传皆通习之,不拘于时(《师说》)

“见”字句:见+谓语(+于) ①秦城恐不可得,徒见欺(《廉颇蔺相如列传》)②臣诚恐见欺于王而负赵(《廉颇蔺相如列传》)

“受”字句:受+谓语+于 吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人(《赤壁之战》)

“为”字句:为+施事者+动词 身死人手,为天下笑者,何也(《过秦论》)

“为……所”句、“……为所”句 ①悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)②不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)

“被”字句 舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》)(注:并不是所有带“被”字的都为被动句,如“秦王复击轲,被八创”中的“被”译为“遭受”,这句并不是被动句)

无标志句 无固定格式 感斯人言(《琵琶行并序》)

精讲点拨 归纳提升

任务一:整体把握

【任务设计】

1.本文结构层次有何特点?

答:

[明确] 第一段立论,二、三段论证,第四段承上小结,引出教训。全文用一个“矢”字作线索。晋王以三矢赐庄宗——庄宗藏之于庙——用兵前请其矢——负(矢)而前驱,及凯旋而纳之——还矢先王,而告以成功。一个“矢”字,使关于后唐所以得天下的许多史实连贯起来。

2.任务小结

3.文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明了国家之盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

任务二:重点突破

微任务一:理解文章的内容

【任务设计】

1.处于北宋中叶的欧阳修,为何要写《伶官传》并冠以短序?

答:

[明确] 主要用意在于以古喻今,告诫当时的北宋统治者,要吸取历史教训,居安思危,防微杜渐,不应满足于表面的繁荣。从文章结尾“岂独伶人也哉”一句可以看出作者这一用意。

2.本文是怎样提出论点的?作者从庄宗得失天下的史实中得到了怎样的结论?

答:

[明确] 本文开门见山提出盛衰由人的主张:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”用一个“原”字引出推导庄宗得失天下的立论依据,顺势引起下文。

作者得出的结论有三:①国家成败兴衰“皆自于人”;②“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”;③“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”。

3.庄宗得天下用了十几年的时间,而失天下只用了三年,“盛”与“衰”各是什么原因呢?

答:

[明确] 用文中作者的观点来概括,庄宗“盛”的原因是“忧劳”,而“衰”的原因是“逸豫”。从庄宗的盛衰史中,我们还可以得出这样的认识:敌人往往是自己生存的必要条件。庄宗之所以“壮哉”,就是因为敌人存在,激励他发愤努力,完成先王未成的事业,告慰先王在天之灵。当敌人被消灭后,天下平定,庄宗就失去了警戒之心,认为可以高枕无忧了,从此便沉溺于声色之中,在“逸豫”中葬送了自己,也葬送了国家。

微任务二:赏析文章的表达技巧

【任务设计】

4.由课文的第一段可以推知本文将运用什么论证方法?作者立论的依据是什么?

答:

[明确] 作者将运用例证法。从“原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣” 这句话,可以看出下面将要以庄宗李存勖得天下和失天下的事例为论证的依据。写史论一般都要使用例证法,以论带史,以史证论。

5.本文写到第三段,论点已得到证明,可作者为什么还要写第四段呢?

答:

[明确] ①照应题目;②借古讽今,讽谏北宋统治者要力戒骄奢,防微杜渐,励精图治;③作者强调使人逸豫亡身的不仅局限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺于声色犬马,忘记忧劳兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场;④增强了文章的针对性,也使得文章更具现实意义。

6.作者为《伶官传》作序,却很少直接写伶官们的事,是否文不对题?

答:

[明确] 作者为《伶官传》作序,却很少直接写伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。因为伶官的事在传内已作了详细的叙述,所以不必重复叙述。庄宗的衰败正是由伶官们所引起的,作者以历史为鉴,就伶官们乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,将重点落在对庄宗盛衰的史实描写和评论上。文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的盛衰直接联系起来。这样扣住了题意,突出了中心。

7.本文是怎样运用正反对比来阐述事理的?

答:

[明确] 文章开头以“盛”“衰”对举,提出论点,并以庄宗“得天下”与“失天下”对举,引出下面对论据的叙述。第二段叙述论据的前因。第三段具体叙述庄宗“得天下”与“失天下”的过程,其间还夹杂对于“得天下”后的情形“其意气之盛,可谓壮哉”与“失天下”后的情形“誓天断发,泣下沾襟,何其衰也”的对比,并引用对比结构的名言“满招损,谦得益”,充分阐明了“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论。第四段对结论进一步深化升华,通过对比“方其盛也”“及其衰也”两种状态,得出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的推论,使观点更具针对性,更加普遍化。总之,本文从论点、论据、论证过程到结论都采用了对比方式。这样做的好处是对照鲜明,逻辑清晰,使论证非常有力。

任务三:合作探究

【任务设计】

欧阳修的《五代史伶官传序》虽然篇幅短小,但寓意深刻,令读者感触颇多。请结合文中名句,联系现实,谈谈你的理解。

答:

[明确] (示例一)“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。”这句话告诉人们,千万不要忽视小的方面,不要沉溺于所钟爱的“玩物”。一个人犯错误往往是从小事开始的,都是从不为人所重视的“忽微”开始的,所以务必牢记“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”的古训,从小事上筑起防微杜渐的堤坝。

(示例二)“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这句话强调人要有忧患意识和艰苦创业精神。在今天我们实现民族伟大复兴的道路上,也必须有忧患意识,时刻警惕国内外敌人的干扰和破坏,不能有丝毫的麻痹和大意。更需要有艰苦创业精神,一切从小处着眼,从点滴做起,吃苦耐劳,艰苦奋斗。

参考译文

定时训练 反馈补偿

语言平易晓畅

【课内挖掘】

《五代史伶官传序》这篇文章没有佶屈聱牙的措辞,也不堆砌辞藻,用平实的语言生动地叙写事例,深入地说明道理,语言平易近人,自然晓畅。叙事不蔓不枝,议论简明扼要,其中一些格言式的对称语句,如“满招损,谦得益”“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”,句式整齐,言简意赅,发人深省。

孔子说:“辞达而已矣。”韩非子也说:“滥于文丽而不顾其功者,可亡也。”鲁迅提出:“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄。”高尔基主张:“愈朴素愈好。”古今之大文学,无不以自然胜。中学生作文的语言,也应崇尚平易自然、明白晓畅。

【技巧指导】

要使作文形成平易自然、明白晓畅的语言风格,有下列途径:一是端正文风,树立“平易、晓畅是最美”的观念;二是多读一些语言平易晓畅的名家作品;三是深入生活,学习民间生活中的语言。

一定要说平常话,不要打官腔;说实话,不要放烟幕弹。说简单而又清楚的话,不要拐弯抹角,不要佶屈聱牙,将文意表达清楚是对作文的基本要求。

【学以致用】

写一两段表达对家人或友人思念的文字。要求:语言平易晓畅,不少于200字。

答:

[参考示例] “妹妹:千万要记住,书中的公式全都是由本公式变形的,所以你必须要记住,为物理这门课程打下坚实的基础。”收拾书柜的时候,又看见这张写满物理公式的作业本纸,心底最柔软的部分立马被触动,一股暖流在心中流淌。老哥,好久不见!

老哥,你还记得吗?那回爸妈上街去了,我肚子饿,你去池塘里捉回几条四五两重的小鱼,收拾干净,放了差不多半斤油炸好,填饱了我的肚子;那次为了摘我喜爱的刺泡,刺伤了手你都不吭一声;那回我摔着了头,老哥你一直往我那已经盛不下东西的碗里夹菜:“妹妹,还疼不?多吃点这个,头就不疼了。”边说边小心翼翼地吹着我头上的那个包。谢谢你,我的老哥,我那自小就什么都依着我,宠着我的老哥。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第三单元

五代史伶官传序

自主学习 合作探究

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁,又号六一居士。北宋吉州(今江西吉安)人,谥号“文忠”,世称“欧阳文忠公”。北宋卓越的文学家、政治家,为“唐宋八大家”之一,是北宋古文运动的领袖

【作品】 曾与宋祁等合修《新唐书》,并独撰《新五代史》,又喜收集金石文字,编为《集古录》,有《欧阳文忠公集》

二、背景链接

五代(907-960),指唐宋之间的五个封建王朝,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这53年间,先后换过四姓十四君,篡弑相循,战乱频起,后唐庄宗就是被弑的一个。庄宗称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事”,遂被败政乱国的伶官等包围。庄宗同光四年(926),贝州将领皇甫晖兵变,叛乱四起。庄宗亲征败回,众叛亲离,郭从谦又乘危作乱,用乱箭射死庄宗。一百多年后,欧阳修著《新五代史》,就此事发出感慨,借事论理,指出兴亡不在“天命”,主要在于“人事”。

三、相关知识

1.序

序是一种文体,有书序和赠序之分。书序是写在书籍或诗文前边的说明性文字,一般是说明编写的情况、目的,介绍内容,评价作品等。如《滕王阁序》,又如《孔雀东南飞》《琵琶行》正文前的小序,本文也属此类。赠序则是唐代兴起的文体,是临别赠言性质的文字,内容多是勉励、推重、赞许之辞。如韩愈的《送孟东野序》、宋濂的《送东阳马生序》。

2.伶人

“伶人”一词,最早可以追溯到黄帝时期。史载,黄帝时伶伦造音乐后称乐官为伶官,后来将以演戏为生的艺人包括进来,将他们统称为伶人。伶人的社会地位卑下,我国自古就有“乐户”制度,将伶人列入专门的户籍,且他们的后代不得为良。清朝的时候,还有专门的规定禁止伶人参加科举。

任务二:语言自主梳理

一、字音

1.伶官(líng) 2.契丹(Qì)

3.锦囊(jǐn)(náng) 4.沾襟(jīn)

5.仇雠(chóu) 6.勖(xù)

7.困于所溺(nì) 8.逸豫(yì)(yù)

9.函(hán) 10.系燕父子以组(xì)

二、一词多义

1.微

2.困

3.告

4.盛

5.其

三、词类活用

1.仓皇东出 名词作状语,向东

2.负而前驱 名词作状语,向前

3.一夫夜呼 名词作状语,在夜里

4.契丹与吾约为兄弟 名词作动词,订立盟约

5.函梁君臣之首 名词作动词,用匣子装

6.抑本其成败之迹 名词作动词,考察,探究

7.智勇多困于所溺 形容词作名词,有谋有勇的人物

8.乱者四应 形容词作动词,作乱

9.忧劳可以兴国 动词的使动用法,使……兴

10.逸豫可以亡身 动词的使动用法,使……亡

四、古今异义

1.岂非人事哉

古义:与“天命”相对,指人的作为。

今义:关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

2.则遣从事以一少牢告庙

古义:官名,这里泛指一般属官。

今义:①投身到(事业中去);②(按某种办法)处理。

3.其意气之盛

古义:精神、气势。

今义:①意志和气概;②志趣和性格;③由于主观和偏激而产生的情绪。

五、文言句式及翻译

1.梁,吾仇也。(判断句)

译文:梁王朱温,是我的仇敌。

2.此三者,吾遗恨也。(判断句)

译文:这三件事,是我的遗憾。

3.自然之理也。(判断句)

译文:这是自然的道理。

4.请其矢,盛以锦囊。(状语后置句、省略句)

译文:恭敬地取出他父亲留下的箭,用锦囊盛着。

状语后置句

在现代汉语中,介词结构经常放在谓语或主语之前,作句中或句前状语;而在文言文中,这种介词结构却经常放在谓语动词后面作补语。翻译时,习惯上把它当作状语,所以将这种语法现象称为状语后置。状语后置的形式一般有以下三种:

类 型 示 例

动词+以+宾语 申之以孝悌之义(《寡人之于国也》)

动词+于(或“乎”,相当于“于”)+宾语 能谤讥于市朝(《邹忌讽齐王纳谏》)

形容词+于+宾语 青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

5.方其系燕父子以组。(状语后置句)

译文:当庄宗用绳子捆绑着燕王父子。

6.而告以成功。(状语后置句、省略句)

译文:并把成功的消息禀告给先王。

7.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。(状语后置句、被动句)

译文:人生的祸患常常是从细微的事情积累起来的,有才智勇气的人往往被他溺爱的事物困扰。

8.身死国灭,为天下笑。(被动句)

译文:自己丧命,国家灭亡,被天下人耻笑。

被 动 句

所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者。在古代汉语中,主语是谓语动词所表示行为的被动者的句式叫被动句。被动句主要有两大类型:一是有标志的被动句,即借助一些被动词来表示被动;二是无标志的被动句,又叫意念被动句。

分类 形 式 示 例

有标志句 “于”字句:谓语+于 六艺经传皆通习之,不拘于时(《师说》)

“见”字句:见+谓语(+于) ①秦城恐不可得,徒见欺(《廉颇蔺相如列传》)②臣诚恐见欺于王而负赵(《廉颇蔺相如列传》)

“受”字句:受+谓语+于 吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人(《赤壁之战》)

“为”字句:为+施事者+动词 身死人手,为天下笑者,何也(《过秦论》)

“为……所”句、“……为所”句 ①悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)②不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)

“被”字句 舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》)(注:并不是所有带“被”字的都为被动句,如“秦王复击轲,被八创”中的“被”译为“遭受”,这句并不是被动句)

无标志句 无固定格式 感斯人言(《琵琶行并序》)

精讲点拨 归纳提升

任务一:整体把握

【任务设计】

1.本文结构层次有何特点?

答:

[明确] 第一段立论,二、三段论证,第四段承上小结,引出教训。全文用一个“矢”字作线索。晋王以三矢赐庄宗——庄宗藏之于庙——用兵前请其矢——负(矢)而前驱,及凯旋而纳之——还矢先王,而告以成功。一个“矢”字,使关于后唐所以得天下的许多史实连贯起来。

2.任务小结

3.文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明了国家之盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

任务二:重点突破

微任务一:理解文章的内容

【任务设计】

1.处于北宋中叶的欧阳修,为何要写《伶官传》并冠以短序?

答:

[明确] 主要用意在于以古喻今,告诫当时的北宋统治者,要吸取历史教训,居安思危,防微杜渐,不应满足于表面的繁荣。从文章结尾“岂独伶人也哉”一句可以看出作者这一用意。

2.本文是怎样提出论点的?作者从庄宗得失天下的史实中得到了怎样的结论?

答:

[明确] 本文开门见山提出盛衰由人的主张:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”用一个“原”字引出推导庄宗得失天下的立论依据,顺势引起下文。

作者得出的结论有三:①国家成败兴衰“皆自于人”;②“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”;③“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”。

3.庄宗得天下用了十几年的时间,而失天下只用了三年,“盛”与“衰”各是什么原因呢?

答:

[明确] 用文中作者的观点来概括,庄宗“盛”的原因是“忧劳”,而“衰”的原因是“逸豫”。从庄宗的盛衰史中,我们还可以得出这样的认识:敌人往往是自己生存的必要条件。庄宗之所以“壮哉”,就是因为敌人存在,激励他发愤努力,完成先王未成的事业,告慰先王在天之灵。当敌人被消灭后,天下平定,庄宗就失去了警戒之心,认为可以高枕无忧了,从此便沉溺于声色之中,在“逸豫”中葬送了自己,也葬送了国家。

微任务二:赏析文章的表达技巧

【任务设计】

4.由课文的第一段可以推知本文将运用什么论证方法?作者立论的依据是什么?

答:

[明确] 作者将运用例证法。从“原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣” 这句话,可以看出下面将要以庄宗李存勖得天下和失天下的事例为论证的依据。写史论一般都要使用例证法,以论带史,以史证论。

5.本文写到第三段,论点已得到证明,可作者为什么还要写第四段呢?

答:

[明确] ①照应题目;②借古讽今,讽谏北宋统治者要力戒骄奢,防微杜渐,励精图治;③作者强调使人逸豫亡身的不仅局限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺于声色犬马,忘记忧劳兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场;④增强了文章的针对性,也使得文章更具现实意义。

6.作者为《伶官传》作序,却很少直接写伶官们的事,是否文不对题?

答:

[明确] 作者为《伶官传》作序,却很少直接写伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。因为伶官的事在传内已作了详细的叙述,所以不必重复叙述。庄宗的衰败正是由伶官们所引起的,作者以历史为鉴,就伶官们乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,将重点落在对庄宗盛衰的史实描写和评论上。文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的盛衰直接联系起来。这样扣住了题意,突出了中心。

7.本文是怎样运用正反对比来阐述事理的?

答:

[明确] 文章开头以“盛”“衰”对举,提出论点,并以庄宗“得天下”与“失天下”对举,引出下面对论据的叙述。第二段叙述论据的前因。第三段具体叙述庄宗“得天下”与“失天下”的过程,其间还夹杂对于“得天下”后的情形“其意气之盛,可谓壮哉”与“失天下”后的情形“誓天断发,泣下沾襟,何其衰也”的对比,并引用对比结构的名言“满招损,谦得益”,充分阐明了“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论。第四段对结论进一步深化升华,通过对比“方其盛也”“及其衰也”两种状态,得出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的推论,使观点更具针对性,更加普遍化。总之,本文从论点、论据、论证过程到结论都采用了对比方式。这样做的好处是对照鲜明,逻辑清晰,使论证非常有力。

任务三:合作探究

【任务设计】

欧阳修的《五代史伶官传序》虽然篇幅短小,但寓意深刻,令读者感触颇多。请结合文中名句,联系现实,谈谈你的理解。

答:

[明确] (示例一)“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。”这句话告诉人们,千万不要忽视小的方面,不要沉溺于所钟爱的“玩物”。一个人犯错误往往是从小事开始的,都是从不为人所重视的“忽微”开始的,所以务必牢记“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”的古训,从小事上筑起防微杜渐的堤坝。

(示例二)“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这句话强调人要有忧患意识和艰苦创业精神。在今天我们实现民族伟大复兴的道路上,也必须有忧患意识,时刻警惕国内外敌人的干扰和破坏,不能有丝毫的麻痹和大意。更需要有艰苦创业精神,一切从小处着眼,从点滴做起,吃苦耐劳,艰苦奋斗。

参考译文

定时训练 反馈补偿

语言平易晓畅

【课内挖掘】

《五代史伶官传序》这篇文章没有佶屈聱牙的措辞,也不堆砌辞藻,用平实的语言生动地叙写事例,深入地说明道理,语言平易近人,自然晓畅。叙事不蔓不枝,议论简明扼要,其中一些格言式的对称语句,如“满招损,谦得益”“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”,句式整齐,言简意赅,发人深省。

孔子说:“辞达而已矣。”韩非子也说:“滥于文丽而不顾其功者,可亡也。”鲁迅提出:“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄。”高尔基主张:“愈朴素愈好。”古今之大文学,无不以自然胜。中学生作文的语言,也应崇尚平易自然、明白晓畅。

【技巧指导】

要使作文形成平易自然、明白晓畅的语言风格,有下列途径:一是端正文风,树立“平易、晓畅是最美”的观念;二是多读一些语言平易晓畅的名家作品;三是深入生活,学习民间生活中的语言。

一定要说平常话,不要打官腔;说实话,不要放烟幕弹。说简单而又清楚的话,不要拐弯抹角,不要佶屈聱牙,将文意表达清楚是对作文的基本要求。

【学以致用】

写一两段表达对家人或友人思念的文字。要求:语言平易晓畅,不少于200字。

答:

[参考示例] “妹妹:千万要记住,书中的公式全都是由本公式变形的,所以你必须要记住,为物理这门课程打下坚实的基础。”收拾书柜的时候,又看见这张写满物理公式的作业本纸,心底最柔软的部分立马被触动,一股暖流在心中流淌。老哥,好久不见!

老哥,你还记得吗?那回爸妈上街去了,我肚子饿,你去池塘里捉回几条四五两重的小鱼,收拾干净,放了差不多半斤油炸好,填饱了我的肚子;那次为了摘我喜爱的刺泡,刺伤了手你都不吭一声;那回我摔着了头,老哥你一直往我那已经盛不下东西的碗里夹菜:“妹妹,还疼不?多吃点这个,头就不疼了。”边说边小心翼翼地吹着我头上的那个包。谢谢你,我的老哥,我那自小就什么都依着我,宠着我的老哥。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)