七年级下册第五单元写作 文从字顺 说课课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级下册第五单元写作 文从字顺 说课课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 388.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-04 20:27:38 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

文从字顺

一、教材分析

七年级语文教科书

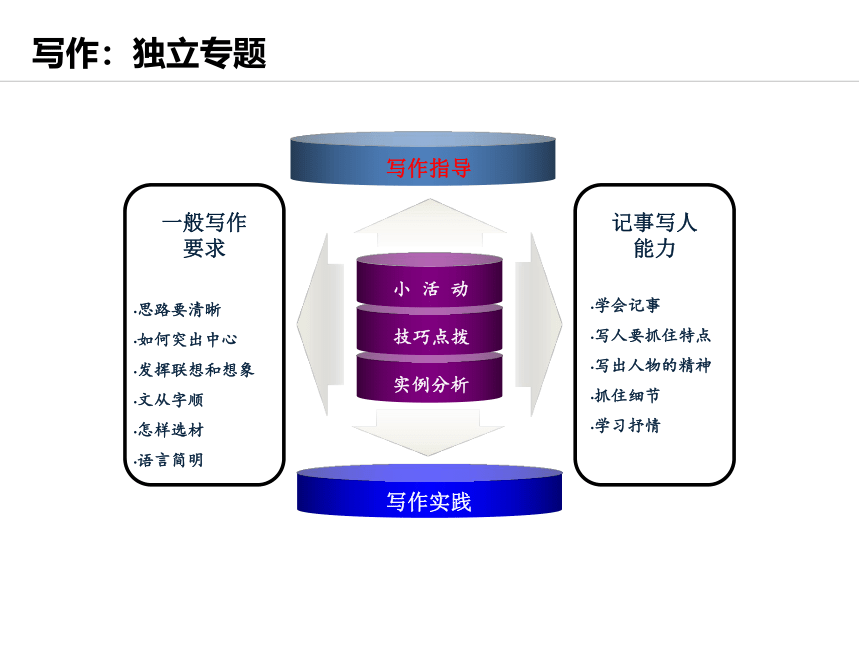

写作:独立专题

小 活 动

技巧点拨

实例分析

一般写作

要求

思路要清晰

如何突出中心

发挥联想和想象

文从字顺

怎样选材

语言简明

记事写人

能力

学会记事

写人要抓住特点

写出人物的精神

抓住细节

学习抒情

写作指导

写作实践

七年级写作指导《文从字顺》在人教版初中语文课本里是选录在七年级上册第三单元的,而部编本语文课本把它选录到了七年级下册的第五单元。尽管编排次序有所变化,但有两样基本没变:一是写作导引,二是写作实践。

同时,两套教材的写作专题还有一个共同点:与各自单元课文学习重点相配合。比如《文从字顺》写作指导都放在写景状物的散文单元后面。编者意在让学生借鉴课文写法,学会描写,做到文从字顺。

二、学情分析

七年级的孩子在写作文时,或用词重复罗唆,或语句不通顺,或语序不当,致使事情写不清,自己的思想感情不能得到准确地表达。如何针对原因去找对策,既指导孩子们“写什么”,更要指导孩子们“怎么文从字顺地表达自己的意思”。因此,本节课的教学设计立足学生的实际,有意识地进行“用词准确”、“语段连贯”的训练,提高学生的语言运用能力,提高学生的作文水平。

三、教学目标的设定

1.懂得文从字顺的内涵,学会有条不紊地 表情达意。

2.学会修改文章,增强语言表达的能力,努力丰富词汇。

3.培养自觉读书、修改作文、合作探究的好习惯。

四、教学与学法

为达成教学目标,在教法上采用:例文分析法、引导点拨法、病句病文修改法、朗读交流法、讲评结合法等,启迪思维、提高认知、培养语感;在学法上采用赏一赏、改一改、写一写、试一试等方式,达到理解文从字顺的内涵,学会修改文章的目的。

五、教学过程

这节课教学过程的设计主要立足于学生对经典课文片段描写的领悟,采用思考、点拨、讨论、修改、模写等方法展开教学。过程主要分为三大板块,分别是“文从字顺”体现在写作中对学生的三个要求,每个要求都有相应的练习和修改。最后是通过模写来完成作文的升格。

释题导入

同学们,什么是文从字顺?文从字顺要求我们在写作中要注意哪些方面呢?请大家在课本上找出相应答案。

教师补充,出示PPT封页内容并板书标题。

环节一:用词妥帖 表意明确

第一个教学环节我分为三步,第一步朗读《春》的经典片段,引导学生思考4个小问题。

“仿佛”是不是一个可有可无的词语?

“桃儿,杏儿,梨儿”可以改为“桃儿,梨儿,杏儿”吗?

“闹”可以用“吵”来代替吗?

“散”能够用“开”来代替吗?

4个问题都是针对用词妥帖、表意明确而设

第二步,小组讨论并回答。教师适时追问原因。在学生回答、补充回答之后,教师再追问:用词妥帖、表意明确要注意哪些方面呢?

学生在前面回答问题的基础上,一般都能说出3-4个注意点,教师之后呈现PPT,提示学生做好随笔。

第三步,小试牛刀练一练,出示4道改错题。

1.鸟宿池边树,僧推月下门

2.一百多年前,英法联军烧毁并洗劫圆明园,对这段惨痛的历史,我们怎能忘记?

3.对于他们这种助人为乐的美好行为,我们喋喋不休。

4、三个学校的领导正在我们校园里视察。

通过练习,进一步巩固学习成果

词是能够独立运用的最小语言单位,是用来构成短语和句子的。用词是否妥帖准确,直接关系到句子是否表意明确。因此,用词妥帖、表意明确,我把它作为“文从字顺”教学的第一个环节。

环节二:文意连贯 思路清晰

分析《紫藤萝瀑布》精彩片段的描写,思考并探究下列问题:这一段话的主体事物是什么,前后描写有没有变化?从“每一穗花”到“每一朵盛开的花”是按照什么顺序来描写的?“上浅下深”能否改为“下深上浅”?写“紫藤萝花”的形状和颜色有先后吗?

这 4个问题针对文意连贯、思路清晰而设

通过讨论与探究,得出文意连贯、思路清晰要注意的四点:

第一、要做到语句间的连贯就不能轻易改变主语。

第二、根据内容需要,按照一定的顺序描写,使表达紧密妥帖;

第三、表述要保持同一角度,注意前后衔接与呼应,语气通达,文气流畅。

学以致用:写一写

(拿出课堂随笔,运用《紫藤萝瀑布》中写景状物的方法,描写校园里的海棠花。要求围绕一个中心来写,突出海棠花的特点,字数为200左右。)

课堂模写,及时巩固所学知识,提升学生写景状物的能力

句子是能表达一个完整意思的语言单位,合理安排句子的顺序,做到前后照应、文意连贯、思路清晰,是学生驾驭语言文字的一种本领。因此,本堂课的第二个环节侧重片段的模写。

环节三:反复读文 勤于修改

a、出示学生习作,学生反复朗读。

b、小组讨论然后现场完成对某同学习作《海棠花》的修改。

c、通过原文和修改后的对比,请学生来简要评述

d、教师总结,PPT呈现朗读、修改的四个步骤。

写作实践:

课堂感言

一堂课能让学生理解一个问题、明白一个一个道理、掌握一种方法,这是我设计这堂课的初衷。我认为,初中生写作应学会模仿,学会一些名师大家的写作手段,最后为自己所用。

文从字顺,看似一种简单的基本功,但做起来却不那么容易。用叶圣陶老先生的话来说,一篇文章“词”使用得适合,“篇章”组织得调顺便是“通”,这样的“通”没有骄傲文人所说的那样博大高深,所以是不论任何人都可能达到的,并且是必须达到的。

根据叶老的提示,我把课堂设计成三个环节,第一向经典课文学习,做到用词妥帖;第二再向经典课文学习,模写片段;第三学会朗读修改。前两个环节是为第三个环节服务的,而第三个环节是一种能力,更是一种意识和习惯。

整个教学环节为读—思—悟—写,写作指导从课文中来,在运用到课文中去。然而,一堂课时间毕竟有限,所撷取的片段仅为写景状物的文章,所以课堂点拨与指导有一定的狭隘。

文从字顺

一、教材分析

七年级语文教科书

写作:独立专题

小 活 动

技巧点拨

实例分析

一般写作

要求

思路要清晰

如何突出中心

发挥联想和想象

文从字顺

怎样选材

语言简明

记事写人

能力

学会记事

写人要抓住特点

写出人物的精神

抓住细节

学习抒情

写作指导

写作实践

七年级写作指导《文从字顺》在人教版初中语文课本里是选录在七年级上册第三单元的,而部编本语文课本把它选录到了七年级下册的第五单元。尽管编排次序有所变化,但有两样基本没变:一是写作导引,二是写作实践。

同时,两套教材的写作专题还有一个共同点:与各自单元课文学习重点相配合。比如《文从字顺》写作指导都放在写景状物的散文单元后面。编者意在让学生借鉴课文写法,学会描写,做到文从字顺。

二、学情分析

七年级的孩子在写作文时,或用词重复罗唆,或语句不通顺,或语序不当,致使事情写不清,自己的思想感情不能得到准确地表达。如何针对原因去找对策,既指导孩子们“写什么”,更要指导孩子们“怎么文从字顺地表达自己的意思”。因此,本节课的教学设计立足学生的实际,有意识地进行“用词准确”、“语段连贯”的训练,提高学生的语言运用能力,提高学生的作文水平。

三、教学目标的设定

1.懂得文从字顺的内涵,学会有条不紊地 表情达意。

2.学会修改文章,增强语言表达的能力,努力丰富词汇。

3.培养自觉读书、修改作文、合作探究的好习惯。

四、教学与学法

为达成教学目标,在教法上采用:例文分析法、引导点拨法、病句病文修改法、朗读交流法、讲评结合法等,启迪思维、提高认知、培养语感;在学法上采用赏一赏、改一改、写一写、试一试等方式,达到理解文从字顺的内涵,学会修改文章的目的。

五、教学过程

这节课教学过程的设计主要立足于学生对经典课文片段描写的领悟,采用思考、点拨、讨论、修改、模写等方法展开教学。过程主要分为三大板块,分别是“文从字顺”体现在写作中对学生的三个要求,每个要求都有相应的练习和修改。最后是通过模写来完成作文的升格。

释题导入

同学们,什么是文从字顺?文从字顺要求我们在写作中要注意哪些方面呢?请大家在课本上找出相应答案。

教师补充,出示PPT封页内容并板书标题。

环节一:用词妥帖 表意明确

第一个教学环节我分为三步,第一步朗读《春》的经典片段,引导学生思考4个小问题。

“仿佛”是不是一个可有可无的词语?

“桃儿,杏儿,梨儿”可以改为“桃儿,梨儿,杏儿”吗?

“闹”可以用“吵”来代替吗?

“散”能够用“开”来代替吗?

4个问题都是针对用词妥帖、表意明确而设

第二步,小组讨论并回答。教师适时追问原因。在学生回答、补充回答之后,教师再追问:用词妥帖、表意明确要注意哪些方面呢?

学生在前面回答问题的基础上,一般都能说出3-4个注意点,教师之后呈现PPT,提示学生做好随笔。

第三步,小试牛刀练一练,出示4道改错题。

1.鸟宿池边树,僧推月下门

2.一百多年前,英法联军烧毁并洗劫圆明园,对这段惨痛的历史,我们怎能忘记?

3.对于他们这种助人为乐的美好行为,我们喋喋不休。

4、三个学校的领导正在我们校园里视察。

通过练习,进一步巩固学习成果

词是能够独立运用的最小语言单位,是用来构成短语和句子的。用词是否妥帖准确,直接关系到句子是否表意明确。因此,用词妥帖、表意明确,我把它作为“文从字顺”教学的第一个环节。

环节二:文意连贯 思路清晰

分析《紫藤萝瀑布》精彩片段的描写,思考并探究下列问题:这一段话的主体事物是什么,前后描写有没有变化?从“每一穗花”到“每一朵盛开的花”是按照什么顺序来描写的?“上浅下深”能否改为“下深上浅”?写“紫藤萝花”的形状和颜色有先后吗?

这 4个问题针对文意连贯、思路清晰而设

通过讨论与探究,得出文意连贯、思路清晰要注意的四点:

第一、要做到语句间的连贯就不能轻易改变主语。

第二、根据内容需要,按照一定的顺序描写,使表达紧密妥帖;

第三、表述要保持同一角度,注意前后衔接与呼应,语气通达,文气流畅。

学以致用:写一写

(拿出课堂随笔,运用《紫藤萝瀑布》中写景状物的方法,描写校园里的海棠花。要求围绕一个中心来写,突出海棠花的特点,字数为200左右。)

课堂模写,及时巩固所学知识,提升学生写景状物的能力

句子是能表达一个完整意思的语言单位,合理安排句子的顺序,做到前后照应、文意连贯、思路清晰,是学生驾驭语言文字的一种本领。因此,本堂课的第二个环节侧重片段的模写。

环节三:反复读文 勤于修改

a、出示学生习作,学生反复朗读。

b、小组讨论然后现场完成对某同学习作《海棠花》的修改。

c、通过原文和修改后的对比,请学生来简要评述

d、教师总结,PPT呈现朗读、修改的四个步骤。

写作实践:

课堂感言

一堂课能让学生理解一个问题、明白一个一个道理、掌握一种方法,这是我设计这堂课的初衷。我认为,初中生写作应学会模仿,学会一些名师大家的写作手段,最后为自己所用。

文从字顺,看似一种简单的基本功,但做起来却不那么容易。用叶圣陶老先生的话来说,一篇文章“词”使用得适合,“篇章”组织得调顺便是“通”,这样的“通”没有骄傲文人所说的那样博大高深,所以是不论任何人都可能达到的,并且是必须达到的。

根据叶老的提示,我把课堂设计成三个环节,第一向经典课文学习,做到用词妥帖;第二再向经典课文学习,模写片段;第三学会朗读修改。前两个环节是为第三个环节服务的,而第三个环节是一种能力,更是一种意识和习惯。

整个教学环节为读—思—悟—写,写作指导从课文中来,在运用到课文中去。然而,一堂课时间毕竟有限,所撷取的片段仅为写景状物的文章,所以课堂点拨与指导有一定的狭隘。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读