-第2课诸侯纷争与变法运动 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(39张PPT)

文档属性

| 名称 | -第2课诸侯纷争与变法运动 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-04 09:03:53 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第2课 诸侯纷争与变法运动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

第一单元

课标要求

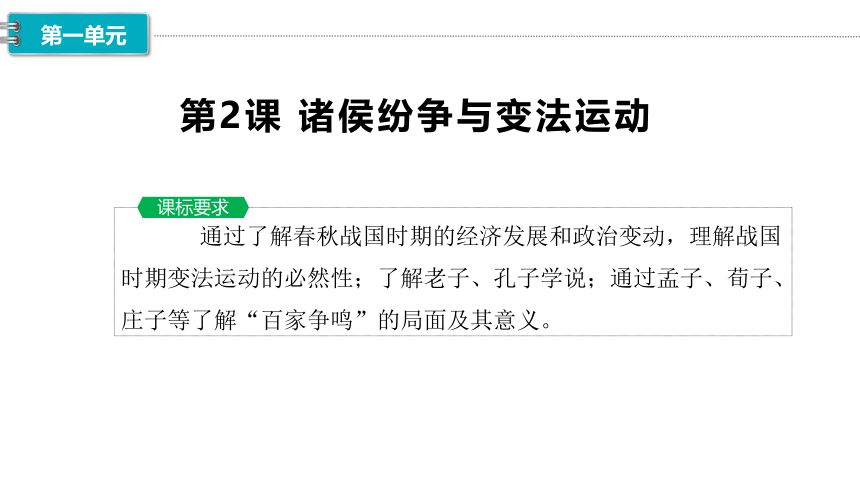

前770

平王东迁

680

齐桓霸业

546

弭兵之会

510

吴越争霸

476

齐桓公

宋襄公

晋文公

秦穆公

楚庄王

1.春秋时期

结合教材p9“周郑交恶”的故事,指出春秋的政治特点。

宋国约晋、楚两国在宋国都城商丘开会,调停两国间的战争。会议约定各国间停止战争,奉晋、楚两国为共同霸主,平分霸权。

“礼乐征伐自诸侯出”

一 、

“列国纷争与华夏认同”

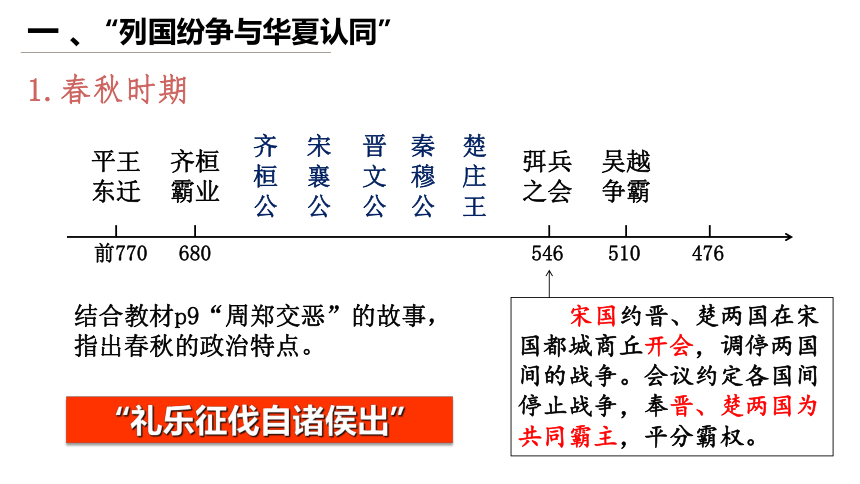

前475

422

李悝变法

221

2.战国时期

天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。 ——《论语·季氏》

“礼乐征伐自大夫出”

403

三家分晋

379

田氏代齐

379

吴起变法

356

商鞅变法

各国称王

318

合纵攻秦

256

秦灭东周

一 、

“列国纷争与华夏认同”

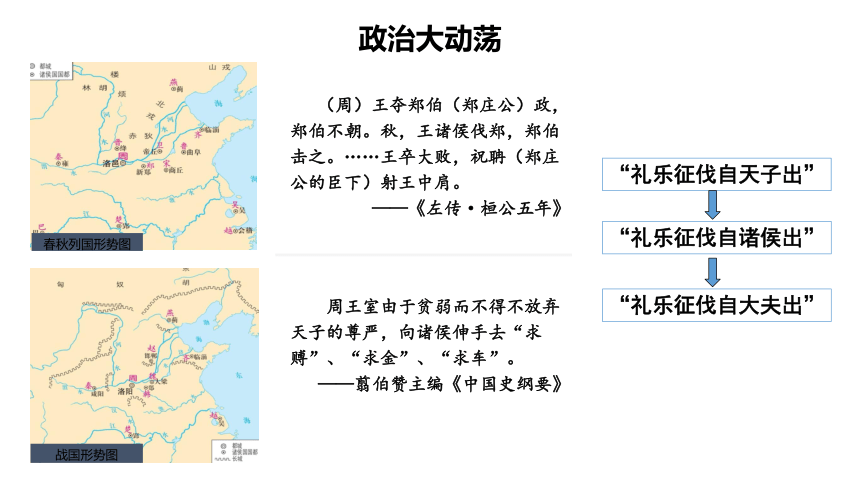

政治大动荡

春秋列国形势图

战国形势图

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

“礼乐征伐自大夫出”

(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。

——《左传·桓公五年》

周王室由于贫弱而不得不放弃天子的尊严,向诸侯伸手去“求赙”、“求金”、“求车”。

——翦伯赞主编《中国史纲要》

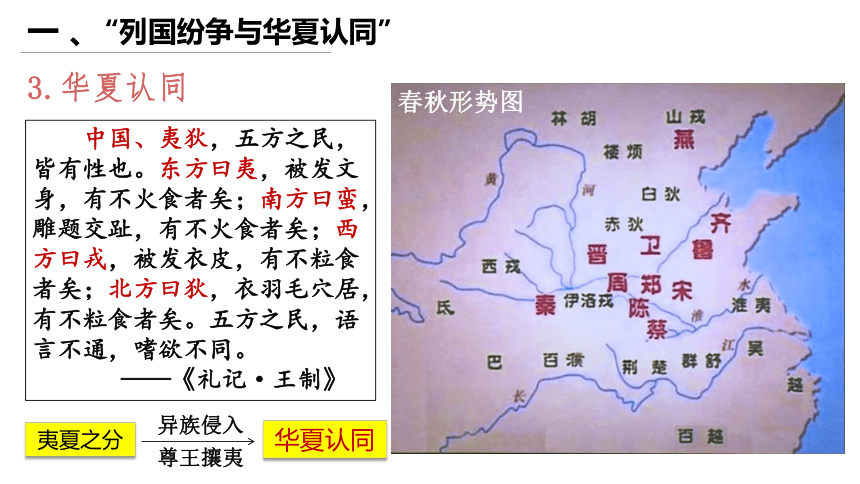

3.华夏认同

中国、夷狄,五方之民,皆有性也。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣;南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣;北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。五方之民,语言不通,嗜欲不同。

——《礼记·王制》

夷夏之分

异族侵入

华夏认同

尊王攘夷

春秋形势图

一 、

“列国纷争与华夏认同”

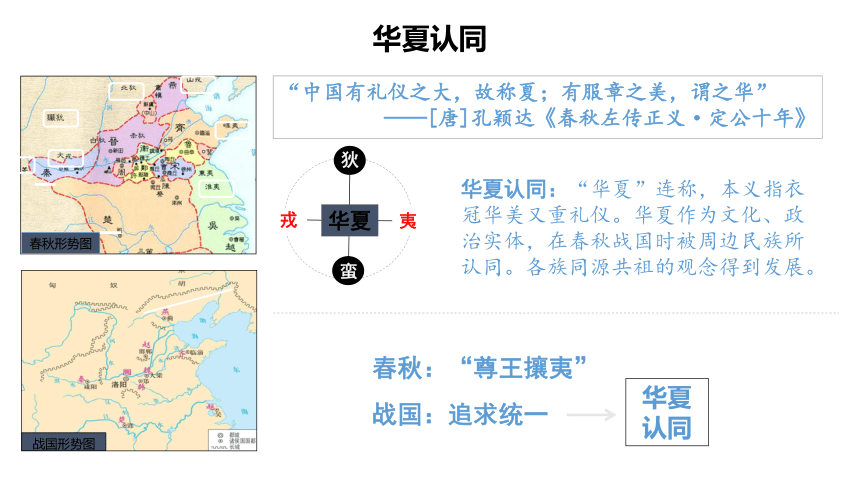

华夏认同

华夏

狄

蛮

戎

夷

春秋:“尊王攘夷”

战国:追求统一

华夏认同

春秋形势图

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”

——[唐]孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

战国形势图

华夏认同:“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

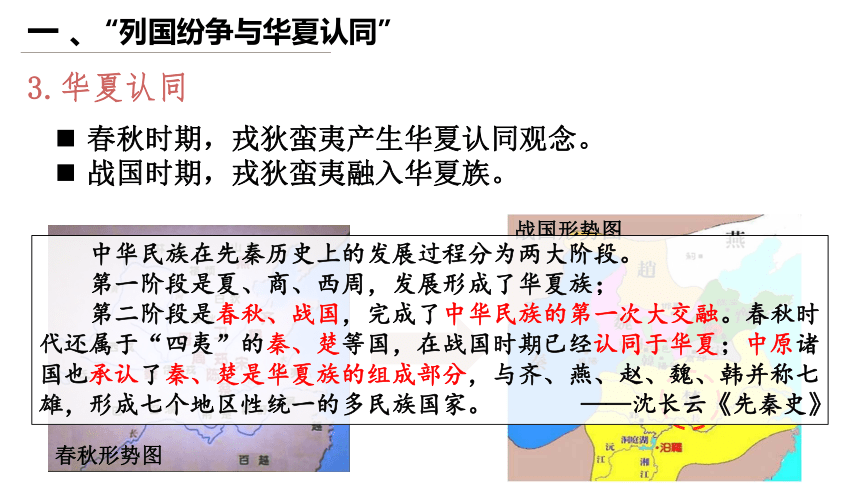

3.华夏认同

春秋形势图

战国形势图

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。 ——沈长云《先秦史》

春秋时期,戎狄蛮夷产生华夏认同观念。

战国时期,戎狄蛮夷融入华夏族。

一 、

“列国纷争与华夏认同”

二、经济发展与变法运动

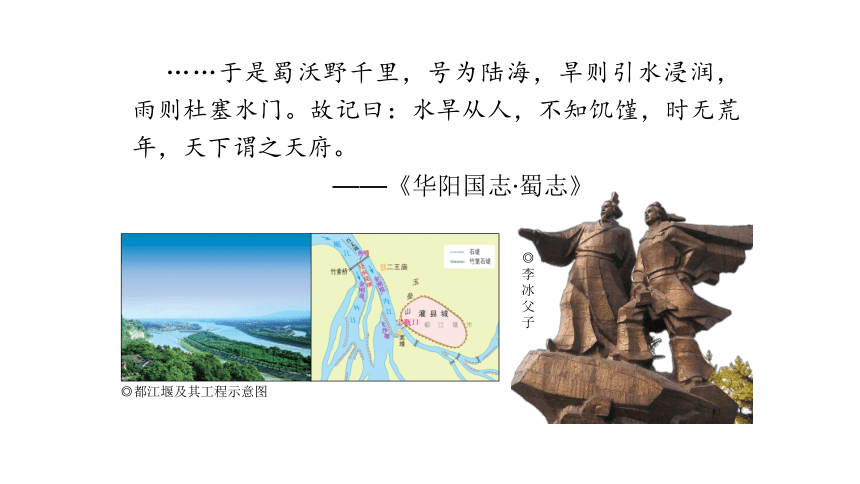

1.农业:

铁农具使用;牛耕推广;兴修水利

“男耕女织”式的个体农耕

◎都江堰及其工程示意图

◎李冰父子

……于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府。

——《华阳国志·蜀志》

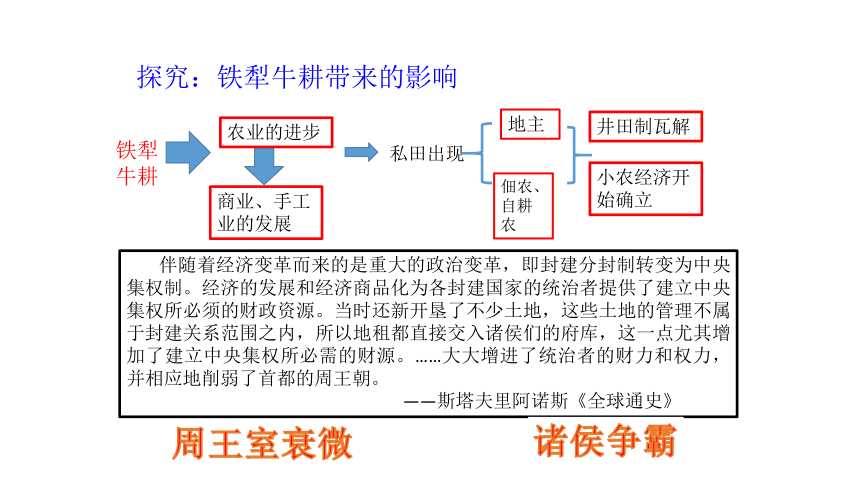

探究:铁犁牛耕带来的影响

铁犁牛耕

农业的进步

商业、手工业的发展

私田出现

地主

佃农、自耕农

井田制瓦解

小农经济开始确立

伴随着经济变革而来的是重大的政治变革,即封建分封制转变为中央集权制。经济的发展和经济商品化为各封建国家的统治者提供了建立中央集权所必须的财政资源。当时还新开垦了不少土地,这些土地的管理不属于封建关系范围之内,所以地租都直接交入诸侯们的府库,这一点尤其增加了建立中央集权所必需的财源。……大大增进了统治者的财力和权力,并相应地削弱了首都的周王朝。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

周王室衰微

诸侯争霸

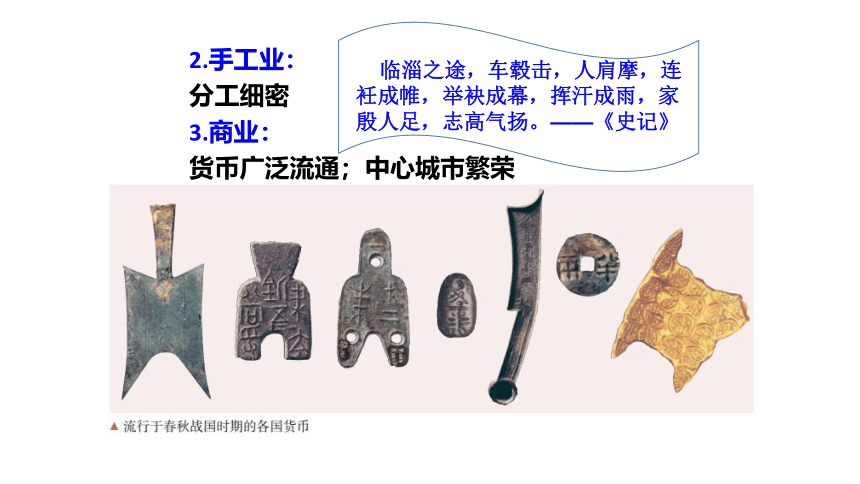

2.手工业:

分工细密

3.商业:

货币广泛流通;中心城市繁荣

临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。——《史记》

概况(背景、目的、领域、成效):

战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

背景:

目的:

领域:

成效:

4.变法运动

战国时期的主要变法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国纷纷变法的原因是什么?目的是什么?

商鞅变法(前356年):

(1)内容:

(2)意义:

促使秦国强盛,为秦统一中国奠定了基础。

经济

军事

社会

政治

重农抑商、奖励耕织、废井田

奖励军功,限制贵族特权

建立个体家庭,实行什五连坐

推行县制,君主任免地方长官

【课堂探究】依据材料并结合所学知识,

探究如何评价商鞅变法?

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

三、孔子和老子

《论语·颜渊》:樊迟问仁,子曰:“爱人”

《论语·学而》:孝悌也者,其为仁之本欤!

《论语·雍也》:子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

《论语·雍也》:子曰:“苛政猛于虎”

《论语·颜渊》:克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。

●“仁”,关爱他人

●“为政以德”、“以德治国”

●恢复西周的礼乐制度

仁

17

老子

(1)哲学思想

世界观:“道”是天地万物的本原和规律

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

19

(2)朴素的辩证法

任何事物都有矛盾对立的两个方面

有无相生,难易相成,长短相形

高下相盈,音声相和,前后相随

矛盾双方可以互相转化

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

儒家学派创始人 道家学派创始人

思想家孔子 哲学家老子

1.哲学:核心“仁”,关爱他人;

2.政治:“为政以德”、主张恢复礼乐制度;

3.教育:有教无类,“因材施教”,推动私学。

4.文化传承:整理传统文献;《论语》

1.哲学:“道”的观念,“天人合一”;蕴含朴素的唯物史观和朴素的辩证法思想。

2.政治:主张“顺其自然”、“无为而治”。

3.文化传承:《老子》(道德经)

1.百家争鸣出现背景

政治

经济

文化

四、百家争鸣

2.诸子百家思想

流派 代表 主要思想主张

儒家 孟子 民本论 仁政论 性善论

荀子 性恶论 礼法并重 德主刑辅

道家 庄子 相对主义 消极无为的人生观和社会观

阴阳家 邹衍 阴阳五行相生相克

墨家 墨子 兼爱与非攻 尚贤

法家 韩非 君主专制中央集权 “以法治国” 奖励耕战

战国时期诸子百家思想表

孟子由“仁”发展而为“仁政”,强调“省刑罚、薄税敛”,重民有恒产,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

荀子从“性恶论”出发,倡导“明礼义以化之,起法政以治之,重刑罚以禁之”,熔礼法于一炉。

后代儒家多以孟子直继“道统”,奉其为儒家又一宗师,视荀子为旁支。

——王家范 等《大学中国史》

孔子之后,孟子、荀子从不同角度发展了儒家学说

2.诸子百家思想

【知识拓展1】

1.特别强调法在政治与社会生活的决定作用,认为法是治国的不二法门。主张以法治国。

2.强调耕战,注重实力,认为实力是解决社会矛盾的主要手段,推行一套加强耕战的政策和措施。

3.主张君主专制,处处为君主打算,把君主专制推到了极端。

法家学说

【知识拓展2】

【知识拓展3】

稷下学宫

战国中期,各种新思想不断出现。齐国财力雄厚,在都城临淄的稷门附近修建宽大、整齐的“学宫”,延请天下贤士,给他们以优厚的待遇,让他们自由地讨论、讲学。一时间,四方游士、各国学者纷至沓来,最多时聚集了上千的学者。直到齐国灭亡为止,稷下学宫延续了100多年。

稷下学宫可以说是世界上第一所由官方举办、私家主持的高等学府,学宫中的学者被称为稷下先生,其门徒被称为稷下学士。孟子和荀子都曾在稷下学宫任职,荀子还曾三次担任学宫的“祭酒”,也就是首席学者。

稷下学宫既是齐国君主咨询问政的场所,也是培养人才、传播知识的学术机构。这里学术氛围浓厚,思想自由,儒、墨、道、法以及兵家、农家等学派并存。学者们聚集一堂,围绕着天与人、古与今、礼与法、义与利、王道与霸道等话题,展开辩论,相互吸收,共同发展。稷下学宫作为当时诸子学术传播的中心,有力地促成了“百家争鸣”局面的形成。

小组合作探究

3.百家争鸣影响

社会经济发展

阶层关系变化

思想领域变迁

中国历史上第一次思想解放运动,不仅为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

诸侯纷争与变法运动

政治

经济

列国纷争与华夏认同

农业

铁制农具和牛耕

兴修水利灌溉工程

手工业

商业和城市

思想

变法运动

老子与孔子

百家争鸣

商鞅变法

课堂检测

课堂检测

1.孟子的“仁政”是对孔子“仁”的思想的继承和发展,主要表现在( )

①把孔子的“仁”具体化 ②进一步明确了君与民的关系

③提出了得民心的重要性 ④主张“尚贤”“非攻”

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

【答案】 A

【解析】【分析】本题考查比较分析历史人物思想特点的能力。④属于墨家思想,①②③都与题意内容符合,排除含④的选项。

故答案为: A。

2.下列思想主张中,属于道家思想的是( )

A. 以柔克刚 B. 法不阿贵 C. 克己复礼 D. 反对任人唯亲

【答案】 A

【解析】【分析】A刚与柔是事物的两端,对立、转化,符合道家哲学思想。

B是法家思想,

C是孔子的思想,

D是墨家“尚贤”思想。

故答案为A。

3.春秋时期,“弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者,不可胜数”。下列哪一现象与此阶段特征不符( )

A. 楚国不再被视为蛮夷 B. 周天子失去往日的权威

C. 一些强大的诸侯国互相征战 D. 礼乐征伐自诸侯出

【答案】 A

【解析】【分析】根据材料分析可知:春秋时期诸侯失政逃亡现象数不胜数,而楚国不在被视为蛮夷是在战国时期,与材料阶段不相符,但是符合题意,A正确;

BCD都反映了分封制和宗法制走向瓦解,与材料阶段相符合,因此不符合题意,排除;

故答案为A

4.“夫仁政,必自经界(土地的分界)始,……经界既正,分田制禄,可坐而定也。”孟子的这段话认为( )

A. 解决土地问题是实施仁政的前提 B. 均贫富是实施仁政的障碍

C. 轻徭薄赋是实施仁政的手段 D. 贵民轻君是实施仁政的途径

【答案】 A

【解析】【分析】题干大意是:行仁政,一定要从划分、确定田界开始,……田界划分正确了,那么分配井田、制定俸禄标准,就可轻而易举地办妥了。

C题干中并没提到徭役赋税。故C错误。

B题干中没有提到贫富问题,不能得出均贫富是实施仁政的障碍。故B错误。

A由题干中仁政从划分田界开始、“分田制禄”等信息可知,孟子这段话的意思是解决土地问题是实施仁政的前提。

D题干只提到分田制,并没有提到民贵君轻的相关内容。故D错误。

故答案为A。

5.中国古民居中常见到“耕读传家”、“一等人忠臣孝子,两件事耕田读书”等匾额或门联。古代这些家庭所读所传的应该是

A. 老庄之学 B. 孔孟之道 C. 墨家学说 D. 耕作技术

【答案】 B

【解析】【分析】本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料强调了耕田读书和忠臣道德观念的重要性,这是一种怀着积极入世之心为社会发展做出自己的应有贡献的表现,是儒家学派的重要主张,故B项符合题意要求,A老庄之学强调消极避世,C墨家学说强调“兼爱和非攻”, D项与题意无关。

谢谢观看!

第2课 诸侯纷争与变法运动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

第一单元

课标要求

前770

平王东迁

680

齐桓霸业

546

弭兵之会

510

吴越争霸

476

齐桓公

宋襄公

晋文公

秦穆公

楚庄王

1.春秋时期

结合教材p9“周郑交恶”的故事,指出春秋的政治特点。

宋国约晋、楚两国在宋国都城商丘开会,调停两国间的战争。会议约定各国间停止战争,奉晋、楚两国为共同霸主,平分霸权。

“礼乐征伐自诸侯出”

一 、

“列国纷争与华夏认同”

前475

422

李悝变法

221

2.战国时期

天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。 ——《论语·季氏》

“礼乐征伐自大夫出”

403

三家分晋

379

田氏代齐

379

吴起变法

356

商鞅变法

各国称王

318

合纵攻秦

256

秦灭东周

一 、

“列国纷争与华夏认同”

政治大动荡

春秋列国形势图

战国形势图

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

“礼乐征伐自大夫出”

(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。

——《左传·桓公五年》

周王室由于贫弱而不得不放弃天子的尊严,向诸侯伸手去“求赙”、“求金”、“求车”。

——翦伯赞主编《中国史纲要》

3.华夏认同

中国、夷狄,五方之民,皆有性也。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣;南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣;北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。五方之民,语言不通,嗜欲不同。

——《礼记·王制》

夷夏之分

异族侵入

华夏认同

尊王攘夷

春秋形势图

一 、

“列国纷争与华夏认同”

华夏认同

华夏

狄

蛮

戎

夷

春秋:“尊王攘夷”

战国:追求统一

华夏认同

春秋形势图

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”

——[唐]孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

战国形势图

华夏认同:“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

3.华夏认同

春秋形势图

战国形势图

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。

第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;

第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。 ——沈长云《先秦史》

春秋时期,戎狄蛮夷产生华夏认同观念。

战国时期,戎狄蛮夷融入华夏族。

一 、

“列国纷争与华夏认同”

二、经济发展与变法运动

1.农业:

铁农具使用;牛耕推广;兴修水利

“男耕女织”式的个体农耕

◎都江堰及其工程示意图

◎李冰父子

……于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府。

——《华阳国志·蜀志》

探究:铁犁牛耕带来的影响

铁犁牛耕

农业的进步

商业、手工业的发展

私田出现

地主

佃农、自耕农

井田制瓦解

小农经济开始确立

伴随着经济变革而来的是重大的政治变革,即封建分封制转变为中央集权制。经济的发展和经济商品化为各封建国家的统治者提供了建立中央集权所必须的财政资源。当时还新开垦了不少土地,这些土地的管理不属于封建关系范围之内,所以地租都直接交入诸侯们的府库,这一点尤其增加了建立中央集权所必需的财源。……大大增进了统治者的财力和权力,并相应地削弱了首都的周王朝。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

周王室衰微

诸侯争霸

2.手工业:

分工细密

3.商业:

货币广泛流通;中心城市繁荣

临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。——《史记》

概况(背景、目的、领域、成效):

战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

背景:

目的:

领域:

成效:

4.变法运动

战国时期的主要变法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国纷纷变法的原因是什么?目的是什么?

商鞅变法(前356年):

(1)内容:

(2)意义:

促使秦国强盛,为秦统一中国奠定了基础。

经济

军事

社会

政治

重农抑商、奖励耕织、废井田

奖励军功,限制贵族特权

建立个体家庭,实行什五连坐

推行县制,君主任免地方长官

【课堂探究】依据材料并结合所学知识,

探究如何评价商鞅变法?

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

三、孔子和老子

《论语·颜渊》:樊迟问仁,子曰:“爱人”

《论语·学而》:孝悌也者,其为仁之本欤!

《论语·雍也》:子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

《论语·雍也》:子曰:“苛政猛于虎”

《论语·颜渊》:克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。

●“仁”,关爱他人

●“为政以德”、“以德治国”

●恢复西周的礼乐制度

仁

17

老子

(1)哲学思想

世界观:“道”是天地万物的本原和规律

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

19

(2)朴素的辩证法

任何事物都有矛盾对立的两个方面

有无相生,难易相成,长短相形

高下相盈,音声相和,前后相随

矛盾双方可以互相转化

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

儒家学派创始人 道家学派创始人

思想家孔子 哲学家老子

1.哲学:核心“仁”,关爱他人;

2.政治:“为政以德”、主张恢复礼乐制度;

3.教育:有教无类,“因材施教”,推动私学。

4.文化传承:整理传统文献;《论语》

1.哲学:“道”的观念,“天人合一”;蕴含朴素的唯物史观和朴素的辩证法思想。

2.政治:主张“顺其自然”、“无为而治”。

3.文化传承:《老子》(道德经)

1.百家争鸣出现背景

政治

经济

文化

四、百家争鸣

2.诸子百家思想

流派 代表 主要思想主张

儒家 孟子 民本论 仁政论 性善论

荀子 性恶论 礼法并重 德主刑辅

道家 庄子 相对主义 消极无为的人生观和社会观

阴阳家 邹衍 阴阳五行相生相克

墨家 墨子 兼爱与非攻 尚贤

法家 韩非 君主专制中央集权 “以法治国” 奖励耕战

战国时期诸子百家思想表

孟子由“仁”发展而为“仁政”,强调“省刑罚、薄税敛”,重民有恒产,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

荀子从“性恶论”出发,倡导“明礼义以化之,起法政以治之,重刑罚以禁之”,熔礼法于一炉。

后代儒家多以孟子直继“道统”,奉其为儒家又一宗师,视荀子为旁支。

——王家范 等《大学中国史》

孔子之后,孟子、荀子从不同角度发展了儒家学说

2.诸子百家思想

【知识拓展1】

1.特别强调法在政治与社会生活的决定作用,认为法是治国的不二法门。主张以法治国。

2.强调耕战,注重实力,认为实力是解决社会矛盾的主要手段,推行一套加强耕战的政策和措施。

3.主张君主专制,处处为君主打算,把君主专制推到了极端。

法家学说

【知识拓展2】

【知识拓展3】

稷下学宫

战国中期,各种新思想不断出现。齐国财力雄厚,在都城临淄的稷门附近修建宽大、整齐的“学宫”,延请天下贤士,给他们以优厚的待遇,让他们自由地讨论、讲学。一时间,四方游士、各国学者纷至沓来,最多时聚集了上千的学者。直到齐国灭亡为止,稷下学宫延续了100多年。

稷下学宫可以说是世界上第一所由官方举办、私家主持的高等学府,学宫中的学者被称为稷下先生,其门徒被称为稷下学士。孟子和荀子都曾在稷下学宫任职,荀子还曾三次担任学宫的“祭酒”,也就是首席学者。

稷下学宫既是齐国君主咨询问政的场所,也是培养人才、传播知识的学术机构。这里学术氛围浓厚,思想自由,儒、墨、道、法以及兵家、农家等学派并存。学者们聚集一堂,围绕着天与人、古与今、礼与法、义与利、王道与霸道等话题,展开辩论,相互吸收,共同发展。稷下学宫作为当时诸子学术传播的中心,有力地促成了“百家争鸣”局面的形成。

小组合作探究

3.百家争鸣影响

社会经济发展

阶层关系变化

思想领域变迁

中国历史上第一次思想解放运动,不仅为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

诸侯纷争与变法运动

政治

经济

列国纷争与华夏认同

农业

铁制农具和牛耕

兴修水利灌溉工程

手工业

商业和城市

思想

变法运动

老子与孔子

百家争鸣

商鞅变法

课堂检测

课堂检测

1.孟子的“仁政”是对孔子“仁”的思想的继承和发展,主要表现在( )

①把孔子的“仁”具体化 ②进一步明确了君与民的关系

③提出了得民心的重要性 ④主张“尚贤”“非攻”

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

【答案】 A

【解析】【分析】本题考查比较分析历史人物思想特点的能力。④属于墨家思想,①②③都与题意内容符合,排除含④的选项。

故答案为: A。

2.下列思想主张中,属于道家思想的是( )

A. 以柔克刚 B. 法不阿贵 C. 克己复礼 D. 反对任人唯亲

【答案】 A

【解析】【分析】A刚与柔是事物的两端,对立、转化,符合道家哲学思想。

B是法家思想,

C是孔子的思想,

D是墨家“尚贤”思想。

故答案为A。

3.春秋时期,“弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者,不可胜数”。下列哪一现象与此阶段特征不符( )

A. 楚国不再被视为蛮夷 B. 周天子失去往日的权威

C. 一些强大的诸侯国互相征战 D. 礼乐征伐自诸侯出

【答案】 A

【解析】【分析】根据材料分析可知:春秋时期诸侯失政逃亡现象数不胜数,而楚国不在被视为蛮夷是在战国时期,与材料阶段不相符,但是符合题意,A正确;

BCD都反映了分封制和宗法制走向瓦解,与材料阶段相符合,因此不符合题意,排除;

故答案为A

4.“夫仁政,必自经界(土地的分界)始,……经界既正,分田制禄,可坐而定也。”孟子的这段话认为( )

A. 解决土地问题是实施仁政的前提 B. 均贫富是实施仁政的障碍

C. 轻徭薄赋是实施仁政的手段 D. 贵民轻君是实施仁政的途径

【答案】 A

【解析】【分析】题干大意是:行仁政,一定要从划分、确定田界开始,……田界划分正确了,那么分配井田、制定俸禄标准,就可轻而易举地办妥了。

C题干中并没提到徭役赋税。故C错误。

B题干中没有提到贫富问题,不能得出均贫富是实施仁政的障碍。故B错误。

A由题干中仁政从划分田界开始、“分田制禄”等信息可知,孟子这段话的意思是解决土地问题是实施仁政的前提。

D题干只提到分田制,并没有提到民贵君轻的相关内容。故D错误。

故答案为A。

5.中国古民居中常见到“耕读传家”、“一等人忠臣孝子,两件事耕田读书”等匾额或门联。古代这些家庭所读所传的应该是

A. 老庄之学 B. 孔孟之道 C. 墨家学说 D. 耕作技术

【答案】 B

【解析】【分析】本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料强调了耕田读书和忠臣道德观念的重要性,这是一种怀着积极入世之心为社会发展做出自己的应有贡献的表现,是儒家学派的重要主张,故B项符合题意要求,A老庄之学强调消极避世,C墨家学说强调“兼爱和非攻”, D项与题意无关。

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进