第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡课件—2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡课件—2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-04 09:23:37 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

会议名称 中国人民政治协商会议第一届全体会议

时间

地点

主要任务

纲领性文件

1949年9月21日

北平

筹建新中国

《共同纲领》(性质:临时宪法)

1、筹备:中国人民政治协商会议第一届全体会议

2、标志:1949年10月1日开国大典

一、新政权的诞生——中华人民共和国的成立

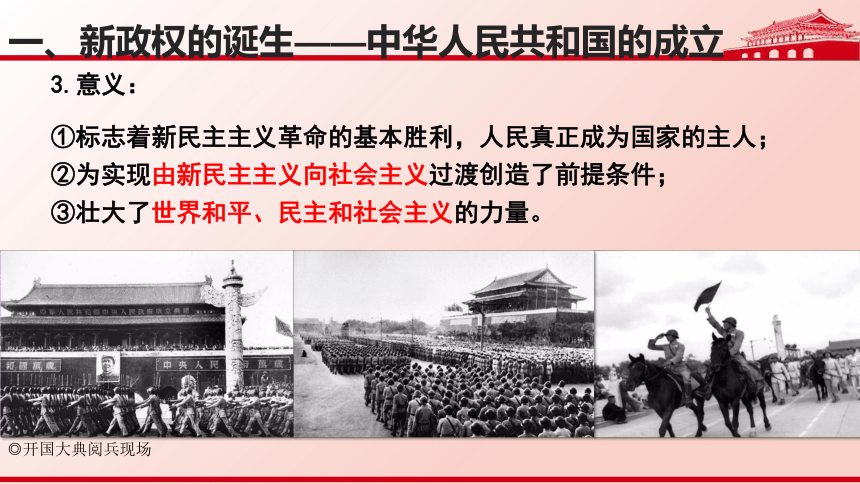

3.意义:

①标志着新民主主义革命的基本胜利,人民真正成为国家的主人;

②为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件;

③壮大了世界和平、民主和社会主义的力量。

◎开国大典阅兵现场

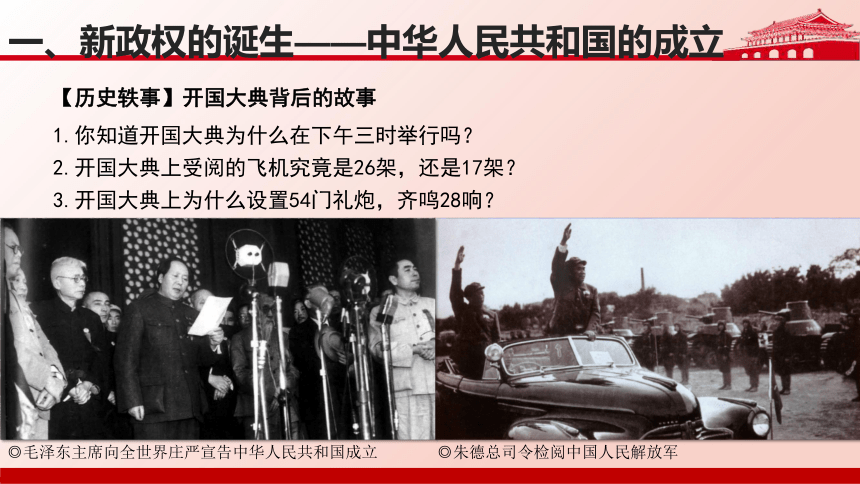

【历史轶事】开国大典背后的故事

1.你知道开国大典为什么在下午三时举行吗?

2.开国大典上受阅的飞机究竟是26架,还是17架?

3.开国大典上为什么设置54门礼炮,齐鸣28响?

◎毛泽东主席向全世界庄严宣告中华人民共和国成立

◎朱德总司令检阅中国人民解放军

为了防备蒋介石孤注一掷:空袭开国大典。至于3点这个特定时间,则是缜密计算的结果。国民党用于轰炸的飞机是美制B-24轰炸机。这种飞机的时速是488公里,最大航程为3380公里。轰炸机的起飞地点是浙江舟山群岛,和北京航距1230公里。

如果上午从这里起飞,B-24轰炸机可以在3个小时左右抵达北京,执行完轰炸任务之后,还可以安全返回。但如果下午起飞,轰炸任务虽还可以执行,但夜航能力相当差的B-24,可就别想飞回去了。

10月1日下午举行开国大典,这个消息之前一直是绝密。直到典礼开始前5小时,才由当时的北平新华广播电台向全世界发出公告

实际上是17架

由于飞机少,而且战斗机和运输机速度差异太大,所以决定,战斗机通场以后,掉回头再过一次

所以战斗机过了两次,看上去就变成了26架飞机

54门礼炮代表当时参加新政协的54个单位和方面的人士,28响是代表中国共产党从建党到建国用了28年。

新中国成立初期,在经济、军事、外交等领域遇到了什么困难?

经 济

①1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》。

②到1953年春,全国除一部分少数民族地区外,土地改革都已完成。

意义:解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路

1952年底,国民经济得到全面恢复。

背景:投机商人的不法行为导致物价上涨,市场混乱。

措施:“银元之战”、“米棉之战”;实现国家财政经济的统一。

结果:全国物价趋于稳定得到了人民的拥护,

1.土地

改革

2.稳定

物价

3.抗美援朝

背景:

①1950年6月25日,朝鲜内战爆发。

②美国越过“三八线”,侵略朝鲜。

③美国第七舰队侵入中国台湾海峡,阻挠中国的统一大业,严重威胁到中国国家安全。

◎朝鲜半岛及“三八线”地图

◎美军第七舰队闯入台湾海峡

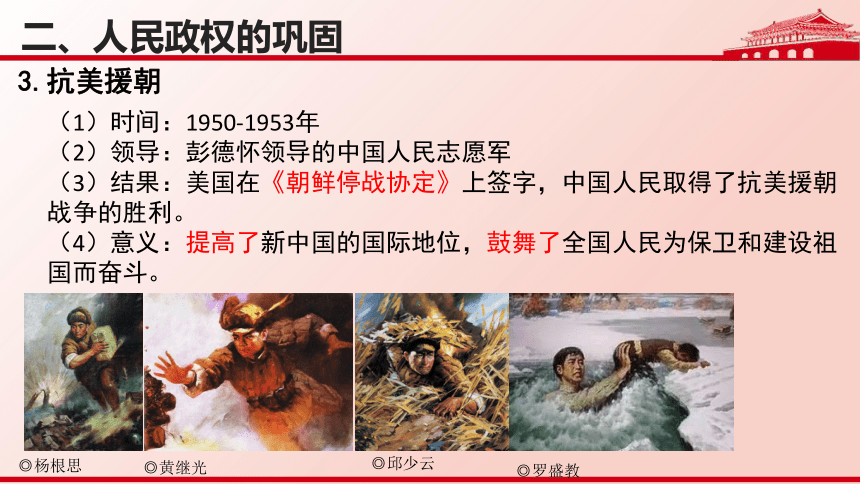

3.抗美援朝

(1)时间:1950-1953年

(2)领导:彭德怀领导的中国人民志愿军

(3)结果:美国在《朝鲜停战协定》上签字,中国人民取得了抗美援朝战争的胜利。

(4)意义:提高了新中国的国际地位,鼓舞了全国人民为保卫和建设祖国而奋斗。

◎杨根思

◎黄继光

◎邱少云

◎罗盛教

1.外交方针:

新中国独立自主的外交政策,具体包括“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”,迎来第一次建交高潮。

外交政策 内容 意义

“一边倒” 即新中国站在社会主义和世界和平民主阵营一边 在保障革命成果、保卫和平的斗争中不致处于孤立地位

“另起炉灶” 不承认国民党政府同各国建立的旧的外交关系,在新的基础上经过谈判同各国另行建立平等的外交关系 改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主

“打扫干净屋子再请客” 是帝国主义在华特权必须取消 巩固了新中国的独立与主权,奠定了平等互利外交关系的基础

2.1954年参加日内瓦会议

(1)特点:新中国首次以五大国之一的地位和身份参加的国际会议。

(2)内容:讨论朝鲜问题和印度支那问题

(3)结果:印度支那问题得以解决。

(5)作用:显示了新中国通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面所起的积极作用。

◎周恩来出席日内瓦会议

(印度支那:包括今天的越南、柬埔寨、老挝三国,曾是法国殖民地)

3.和平共处五项原则的提出——标志着新中国外交政策的成熟:

(1)1953年12月,中印谈判时,周恩来首次提出。

(2)1954年6月,周恩来访问印度、缅甸,正式将和平共处五项原则作为国际关系的准则。

互相尊重领土主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处

4.1955年参加亚非会议(万隆会议):

(1)特点:战后第一次没有西方殖民国家参加的国际会议。

(2)成果:中国提出并坚持“求同存异”的方针,推动会议朝着达成协议的方向前进。

(3)影响:为中国同亚非各国间的友好合作创造了条件

◎周恩来在万隆会议上发言

“同” 一是指与会亚非国家的遭遇相同(都曾沦为殖民地、半殖民地,)

二是都面临着发展经济和维护民族独立的任务

“异”是指社会制度、意识形态、宗教信仰、生活习俗等存在差异。

“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

1.经济领域:

(1)过渡时期总路线——“一化三改”

①提出:1953年,中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化而提出。

②内容:实施第一个五年计划,逐步实现社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

1.经济领域

(2)工业化——一五计划(1953-1957)

经过有计划的社会主义经济建设,

第一个五年计划提前完成,开始

改变工业落后面貌。

◎一五计划时期的鞍山钢铁厂和建设中的武汉长江大桥

1.经济领域

(2)工业化——一五计划(1953-1957)

【思考】“第一个五年计划主要建设成就图”,并阅读下列材料,想一想“一五计划”的实施具有怎样的特点?为什么?

优先发展重工业的原因

巩固国防的需要;

原有工业基础薄弱;

借鉴苏联的经验。

1.经济领域

(3)社会主义改造——三大改造

①概况:1956年底,基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

②意义:标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度初步建立。

◎农民申请加入农业生产合作社

◎手工业生产合作社社员证

◎天津盛锡福帽场实行公私合营

2.政治领域——第一届全国人民代表大会

(1)召开:1954年9月,在北京召开。

(2)内容(社会主义民主体系)

①通过了《中华人民共和国宪法》:是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则。

◎1954年《中华人民共和国宪法》

②人民代表大会制度是我国的根本政治制度——昭示着中华人民共和国的最高权力属于人民。

③中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

④民族区域自治制度

3.思想领域——毛泽东思想:

毛泽东思想不仅是新民主主义革命的指导思想,也是社会主义革命、社会主义建设的指导思想。

1945年召开的党的七大将毛泽东思想确立为党的指导思想并写入党章。

课堂总结

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

中华人民共和国的成立

人民政权的巩固

开创独立自主的和平外交

社会主义基本制度的建立

筹备:政治协商会议

标志:开国大典

土地改革

稳定物价

抗美援朝

外交方针

1953和平共处五项原则的提出

1954参加日内瓦会议

1955参加亚非会议(万隆会议)

经济:过渡时期总路线“一化三改”

“一边倒”

“另起炉灶”

“打扫干净屋子再请客”

1954年《中华人民共和国宪法》

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

政治:第一届全国人民代表大会

思想:毛泽东思想

当堂巩固

1. (2020.1·浙江高考·12)中国人民政治协商会议第一届全国委员会提出的,经中央人民政府委员会通过的国微图案具有丰富的象征意义,其中齿轮和麦稻穗象征着

A.国家民主政治建设的内涵得到充分体现

B.人民民主统一战线进入到一个新的发展阶段

C.帝国主义、封建主义、官僚资本主义长期压迫人民的历史结束

D.工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的新中国的诞生

2.根据《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国的性质是( ) A.社会主义 B.共产主义C.三民主义 D.新民主主义

3.1953年12月,中央人民政府对粮食实行了计划收购(即统购)和计划供应(即统销);然后对食用植物油也实行了统购和统销;1954年9月又对棉花实行统购,对棉布实行统购和统销。这一政策的实行( )

A.表明工农业产品极大丰富

B.有利于保障工业化战略实施

C.反映经济体制改革不断深化

D.促进了当时国民经济的恢复

4.中华人民共和国成立后,“在民族问题上实行统一的多民族国家中的民族区域自治,而没有采取联邦制或其他形式,是由中国的基本国情决定的”。材料中的“基本国情”指的是( )A.各民族聚居情况及文化的特点

B.国内各民族平等地位的实现C.少数民族自己当家作主的愿望

D.国家统一和民族团结的实现

5.下面是《1950年至1952年我国主要农产品产量变化表》。这些变化说明( )

类别 粮食 棉花 油料

1951年比1950年增长/% 8.7 48.8 22.4

1952年比1951年增长/% 14.1 26.5 12.5

A.土地改革解放了农村社会生产力B.社会主义改造满足了广大农民的愿望C.集体经济制度促进了农业生产的发展 D.过渡时期总路线调动了农民的积极性

会议名称 中国人民政治协商会议第一届全体会议

时间

地点

主要任务

纲领性文件

1949年9月21日

北平

筹建新中国

《共同纲领》(性质:临时宪法)

1、筹备:中国人民政治协商会议第一届全体会议

2、标志:1949年10月1日开国大典

一、新政权的诞生——中华人民共和国的成立

3.意义:

①标志着新民主主义革命的基本胜利,人民真正成为国家的主人;

②为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件;

③壮大了世界和平、民主和社会主义的力量。

◎开国大典阅兵现场

【历史轶事】开国大典背后的故事

1.你知道开国大典为什么在下午三时举行吗?

2.开国大典上受阅的飞机究竟是26架,还是17架?

3.开国大典上为什么设置54门礼炮,齐鸣28响?

◎毛泽东主席向全世界庄严宣告中华人民共和国成立

◎朱德总司令检阅中国人民解放军

为了防备蒋介石孤注一掷:空袭开国大典。至于3点这个特定时间,则是缜密计算的结果。国民党用于轰炸的飞机是美制B-24轰炸机。这种飞机的时速是488公里,最大航程为3380公里。轰炸机的起飞地点是浙江舟山群岛,和北京航距1230公里。

如果上午从这里起飞,B-24轰炸机可以在3个小时左右抵达北京,执行完轰炸任务之后,还可以安全返回。但如果下午起飞,轰炸任务虽还可以执行,但夜航能力相当差的B-24,可就别想飞回去了。

10月1日下午举行开国大典,这个消息之前一直是绝密。直到典礼开始前5小时,才由当时的北平新华广播电台向全世界发出公告

实际上是17架

由于飞机少,而且战斗机和运输机速度差异太大,所以决定,战斗机通场以后,掉回头再过一次

所以战斗机过了两次,看上去就变成了26架飞机

54门礼炮代表当时参加新政协的54个单位和方面的人士,28响是代表中国共产党从建党到建国用了28年。

新中国成立初期,在经济、军事、外交等领域遇到了什么困难?

经 济

①1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》。

②到1953年春,全国除一部分少数民族地区外,土地改革都已完成。

意义:解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路

1952年底,国民经济得到全面恢复。

背景:投机商人的不法行为导致物价上涨,市场混乱。

措施:“银元之战”、“米棉之战”;实现国家财政经济的统一。

结果:全国物价趋于稳定得到了人民的拥护,

1.土地

改革

2.稳定

物价

3.抗美援朝

背景:

①1950年6月25日,朝鲜内战爆发。

②美国越过“三八线”,侵略朝鲜。

③美国第七舰队侵入中国台湾海峡,阻挠中国的统一大业,严重威胁到中国国家安全。

◎朝鲜半岛及“三八线”地图

◎美军第七舰队闯入台湾海峡

3.抗美援朝

(1)时间:1950-1953年

(2)领导:彭德怀领导的中国人民志愿军

(3)结果:美国在《朝鲜停战协定》上签字,中国人民取得了抗美援朝战争的胜利。

(4)意义:提高了新中国的国际地位,鼓舞了全国人民为保卫和建设祖国而奋斗。

◎杨根思

◎黄继光

◎邱少云

◎罗盛教

1.外交方针:

新中国独立自主的外交政策,具体包括“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”,迎来第一次建交高潮。

外交政策 内容 意义

“一边倒” 即新中国站在社会主义和世界和平民主阵营一边 在保障革命成果、保卫和平的斗争中不致处于孤立地位

“另起炉灶” 不承认国民党政府同各国建立的旧的外交关系,在新的基础上经过谈判同各国另行建立平等的外交关系 改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主

“打扫干净屋子再请客” 是帝国主义在华特权必须取消 巩固了新中国的独立与主权,奠定了平等互利外交关系的基础

2.1954年参加日内瓦会议

(1)特点:新中国首次以五大国之一的地位和身份参加的国际会议。

(2)内容:讨论朝鲜问题和印度支那问题

(3)结果:印度支那问题得以解决。

(5)作用:显示了新中国通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面所起的积极作用。

◎周恩来出席日内瓦会议

(印度支那:包括今天的越南、柬埔寨、老挝三国,曾是法国殖民地)

3.和平共处五项原则的提出——标志着新中国外交政策的成熟:

(1)1953年12月,中印谈判时,周恩来首次提出。

(2)1954年6月,周恩来访问印度、缅甸,正式将和平共处五项原则作为国际关系的准则。

互相尊重领土主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处

4.1955年参加亚非会议(万隆会议):

(1)特点:战后第一次没有西方殖民国家参加的国际会议。

(2)成果:中国提出并坚持“求同存异”的方针,推动会议朝着达成协议的方向前进。

(3)影响:为中国同亚非各国间的友好合作创造了条件

◎周恩来在万隆会议上发言

“同” 一是指与会亚非国家的遭遇相同(都曾沦为殖民地、半殖民地,)

二是都面临着发展经济和维护民族独立的任务

“异”是指社会制度、意识形态、宗教信仰、生活习俗等存在差异。

“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

1.经济领域:

(1)过渡时期总路线——“一化三改”

①提出:1953年,中国共产党根据国内经济、政治条件及国际形势的变化而提出。

②内容:实施第一个五年计划,逐步实现社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

1.经济领域

(2)工业化——一五计划(1953-1957)

经过有计划的社会主义经济建设,

第一个五年计划提前完成,开始

改变工业落后面貌。

◎一五计划时期的鞍山钢铁厂和建设中的武汉长江大桥

1.经济领域

(2)工业化——一五计划(1953-1957)

【思考】“第一个五年计划主要建设成就图”,并阅读下列材料,想一想“一五计划”的实施具有怎样的特点?为什么?

优先发展重工业的原因

巩固国防的需要;

原有工业基础薄弱;

借鉴苏联的经验。

1.经济领域

(3)社会主义改造——三大改造

①概况:1956年底,基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

②意义:标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度初步建立。

◎农民申请加入农业生产合作社

◎手工业生产合作社社员证

◎天津盛锡福帽场实行公私合营

2.政治领域——第一届全国人民代表大会

(1)召开:1954年9月,在北京召开。

(2)内容(社会主义民主体系)

①通过了《中华人民共和国宪法》:是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则。

◎1954年《中华人民共和国宪法》

②人民代表大会制度是我国的根本政治制度——昭示着中华人民共和国的最高权力属于人民。

③中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

④民族区域自治制度

3.思想领域——毛泽东思想:

毛泽东思想不仅是新民主主义革命的指导思想,也是社会主义革命、社会主义建设的指导思想。

1945年召开的党的七大将毛泽东思想确立为党的指导思想并写入党章。

课堂总结

中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

中华人民共和国的成立

人民政权的巩固

开创独立自主的和平外交

社会主义基本制度的建立

筹备:政治协商会议

标志:开国大典

土地改革

稳定物价

抗美援朝

外交方针

1953和平共处五项原则的提出

1954参加日内瓦会议

1955参加亚非会议(万隆会议)

经济:过渡时期总路线“一化三改”

“一边倒”

“另起炉灶”

“打扫干净屋子再请客”

1954年《中华人民共和国宪法》

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

政治:第一届全国人民代表大会

思想:毛泽东思想

当堂巩固

1. (2020.1·浙江高考·12)中国人民政治协商会议第一届全国委员会提出的,经中央人民政府委员会通过的国微图案具有丰富的象征意义,其中齿轮和麦稻穗象征着

A.国家民主政治建设的内涵得到充分体现

B.人民民主统一战线进入到一个新的发展阶段

C.帝国主义、封建主义、官僚资本主义长期压迫人民的历史结束

D.工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的新中国的诞生

2.根据《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国的性质是( ) A.社会主义 B.共产主义C.三民主义 D.新民主主义

3.1953年12月,中央人民政府对粮食实行了计划收购(即统购)和计划供应(即统销);然后对食用植物油也实行了统购和统销;1954年9月又对棉花实行统购,对棉布实行统购和统销。这一政策的实行( )

A.表明工农业产品极大丰富

B.有利于保障工业化战略实施

C.反映经济体制改革不断深化

D.促进了当时国民经济的恢复

4.中华人民共和国成立后,“在民族问题上实行统一的多民族国家中的民族区域自治,而没有采取联邦制或其他形式,是由中国的基本国情决定的”。材料中的“基本国情”指的是( )A.各民族聚居情况及文化的特点

B.国内各民族平等地位的实现C.少数民族自己当家作主的愿望

D.国家统一和民族团结的实现

5.下面是《1950年至1952年我国主要农产品产量变化表》。这些变化说明( )

类别 粮食 棉花 油料

1951年比1950年增长/% 8.7 48.8 22.4

1952年比1951年增长/% 14.1 26.5 12.5

A.土地改革解放了农村社会生产力B.社会主义改造满足了广大农民的愿望C.集体经济制度促进了农业生产的发展 D.过渡时期总路线调动了农民的积极性

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进