新人教版高中地理期中测试卷 (Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 新人教版高中地理期中测试卷 (Word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-04 14:14:27 | ||

图片预览

文档简介

新人教版高中地理期中测试卷

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。请将正确答案涂在答题卡上。)

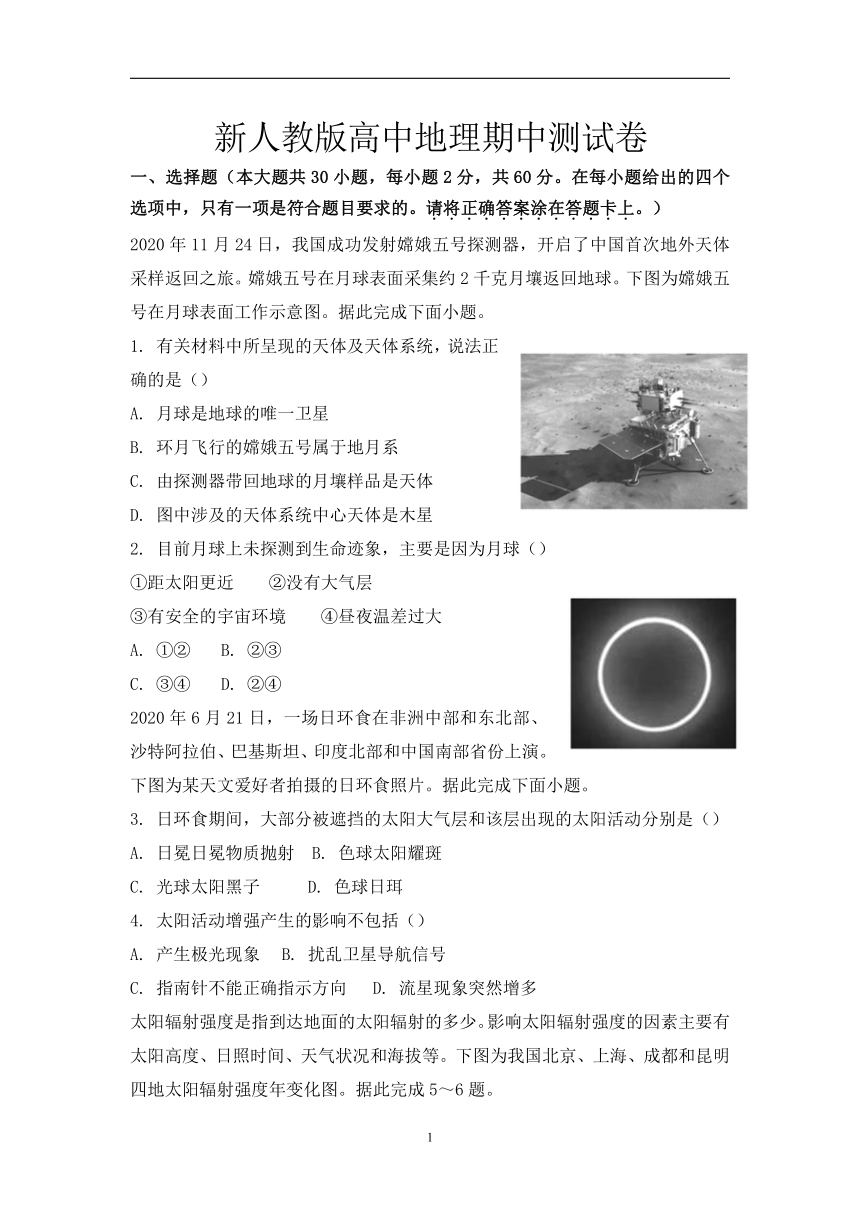

2020年11月24日,我国成功发射嫦娥五号探测器,开启了中国首次地外天体采样返回之旅。嫦娥五号在月球表面采集约2千克月壤返回地球。下图为嫦娥五号在月球表面工作示意图。据此完成下面小题。

1. 有关材料中所呈现的天体及天体系统,说法正确的是()

A. 月球是地球的唯一卫星

B. 环月飞行的嫦娥五号属于地月系

C. 由探测器带回地球的月壤样品是天体

D. 图中涉及的天体系统中心天体是木星

2. 目前月球上未探测到生命迹象,主要是因为月球()

①距太阳更近 ②没有大气层

③有安全的宇宙环境 ④昼夜温差过大

A. ①② B. ②③

C. ③④ D. ②④

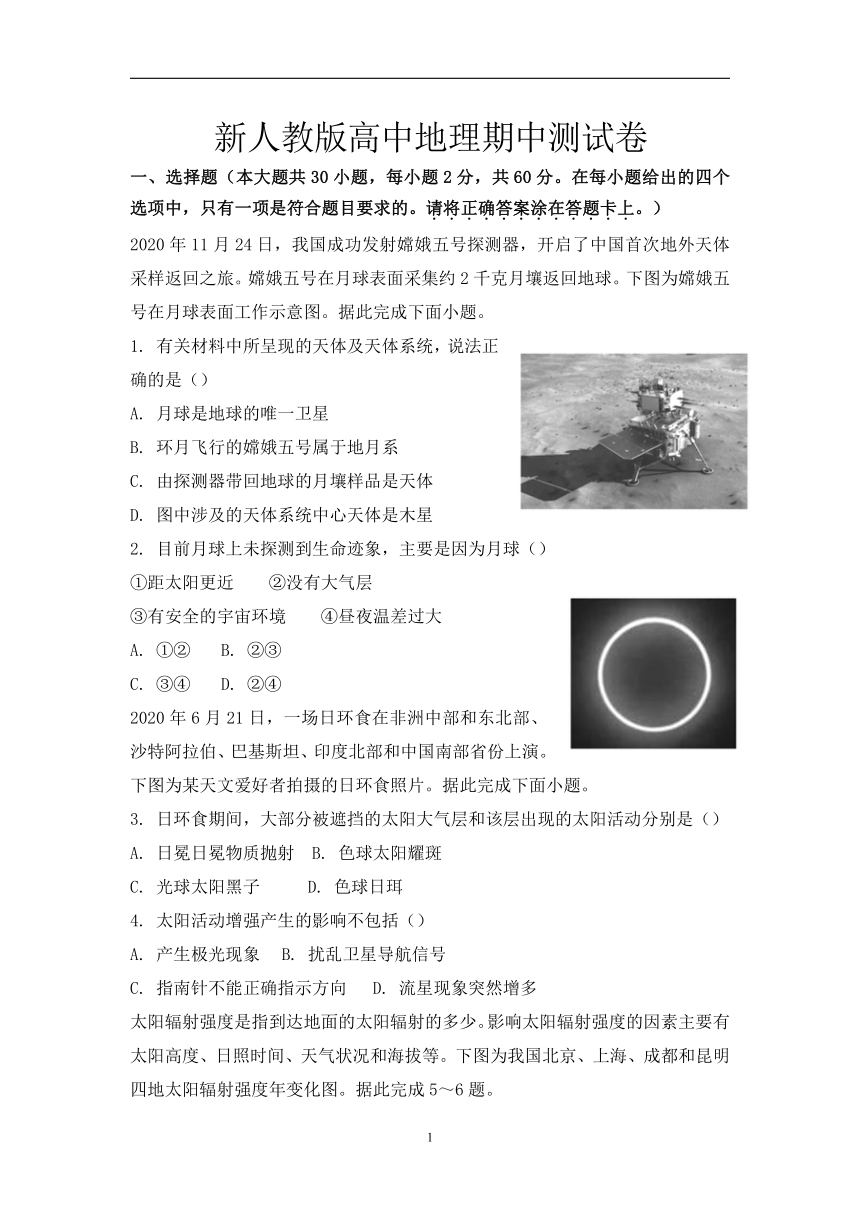

2020年6月21日,一场日环食在非洲中部和东北部、沙特阿拉伯、巴基斯坦、印度北部和中国南部省份上演。下图为某天文爱好者拍摄的日环食照片。据此完成下面小题。

3. 日环食期间,大部分被遮挡的太阳大气层和该层出现的太阳活动分别是()

A. 日冕日冕物质抛射 B. 色球太阳耀斑

C. 光球太阳黑子 D. 色球日珥

4. 太阳活动增强产生的影响不包括()

A. 产生极光现象 B. 扰乱卫星导航信号

C. 指南针不能正确指示方向 D. 流星现象突然增多

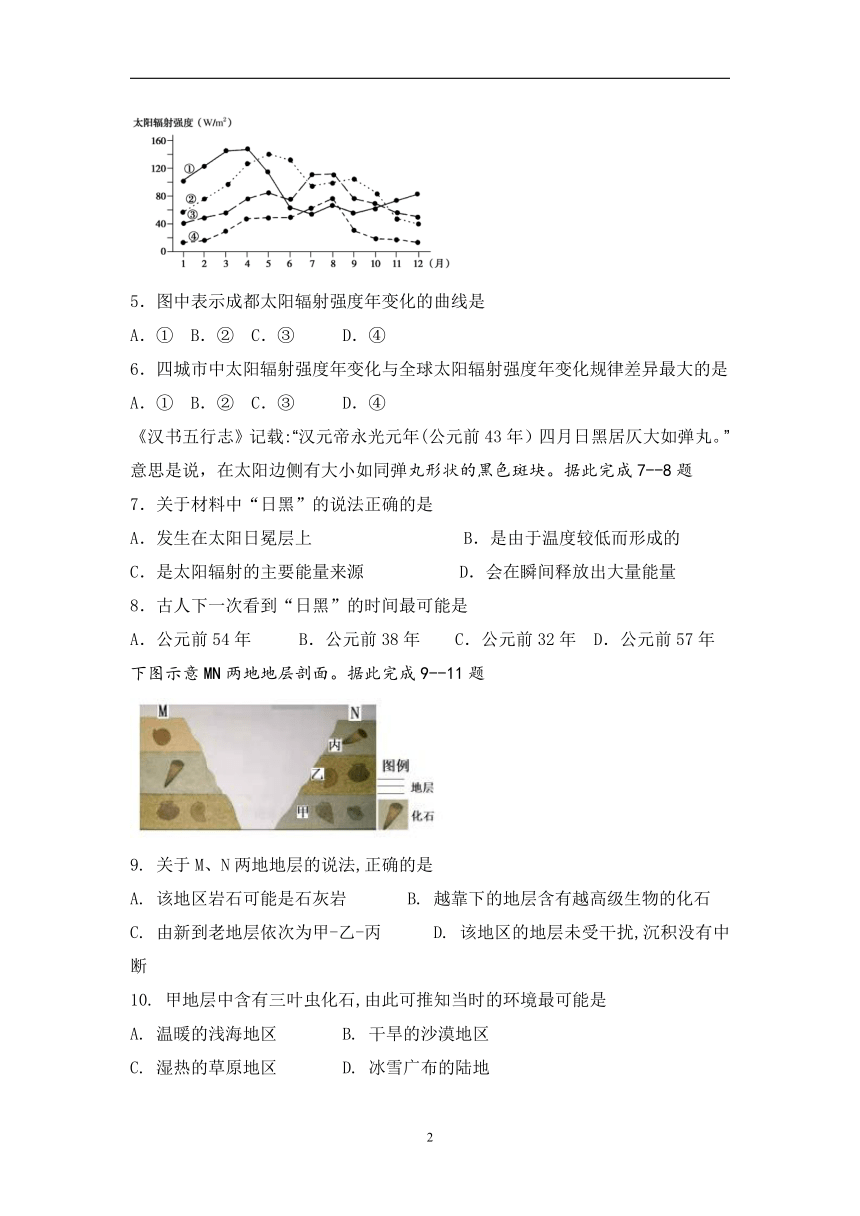

太阳辐射强度是指到达地面的太阳辐射的多少。影响太阳辐射强度的因素主要有太阳高度、日照时间、天气状况和海拔等。下图为我国北京、上海、成都和昆明四地太阳辐射强度年变化图。据此完成5~6题。

5.图中表示成都太阳辐射强度年变化的曲线是

A.① B.② C.③ D.④

6.四城市中太阳辐射强度年变化与全球太阳辐射强度年变化规律差异最大的是

A.① B.② C.③ D.④

《汉书五行志》记载:“汉元帝永光元年(公元前43年)四月日黑居仄大如弹丸。”意思是说,在太阳边侧有大小如同弹丸形状的黑色斑块。据此完成7--8题

7.关于材料中“日黑”的说法正确的是

A.发生在太阳日冕层上 B.是由于温度较低而形成的

C.是太阳辐射的主要能量来源 D.会在瞬间释放出大量能量

8.古人下一次看到“日黑”的时间最可能是

A.公元前54年 B.公元前38年 C.公元前32年 D.公元前57年

下图示意MN两地地层剖面。据此完成9--11题

9. 关于M、N两地地层的说法,正确的是

A. 该地区岩石可能是石灰岩 B. 越靠下的地层含有越高级生物的化石

C. 由新到老地层依次为甲-乙-丙 D. 该地区的地层未受干扰,沉积没有中断

10. 甲地层中含有三叶虫化石,由此可推知当时的环境最可能是

A. 温暖的浅海地区 B. 干旱的沙漠地区

C. 湿热的草原地区 D. 冰雪广布的陆地

11. 了解地球历史的主要途径是

A. 地层和化石 B. 生物和化石 C. 岩石和地貌 D. 古地理环境

下图为地球上大气CO2浓度变化曲线示意图(设工业革命初期浓度倍数为1)。读图完成12--13题。

12.自古生代以来,地球CO2浓度变化的主要原因最可能是

A.海陆变迁 B.频繁的火山爆发

C.生物的呼吸作用 D.植物的出现和发展

13.古生代时期出现的森林大部分是

A.海生藻 B.裸子植物 C.被子植物 D.蕨类植物

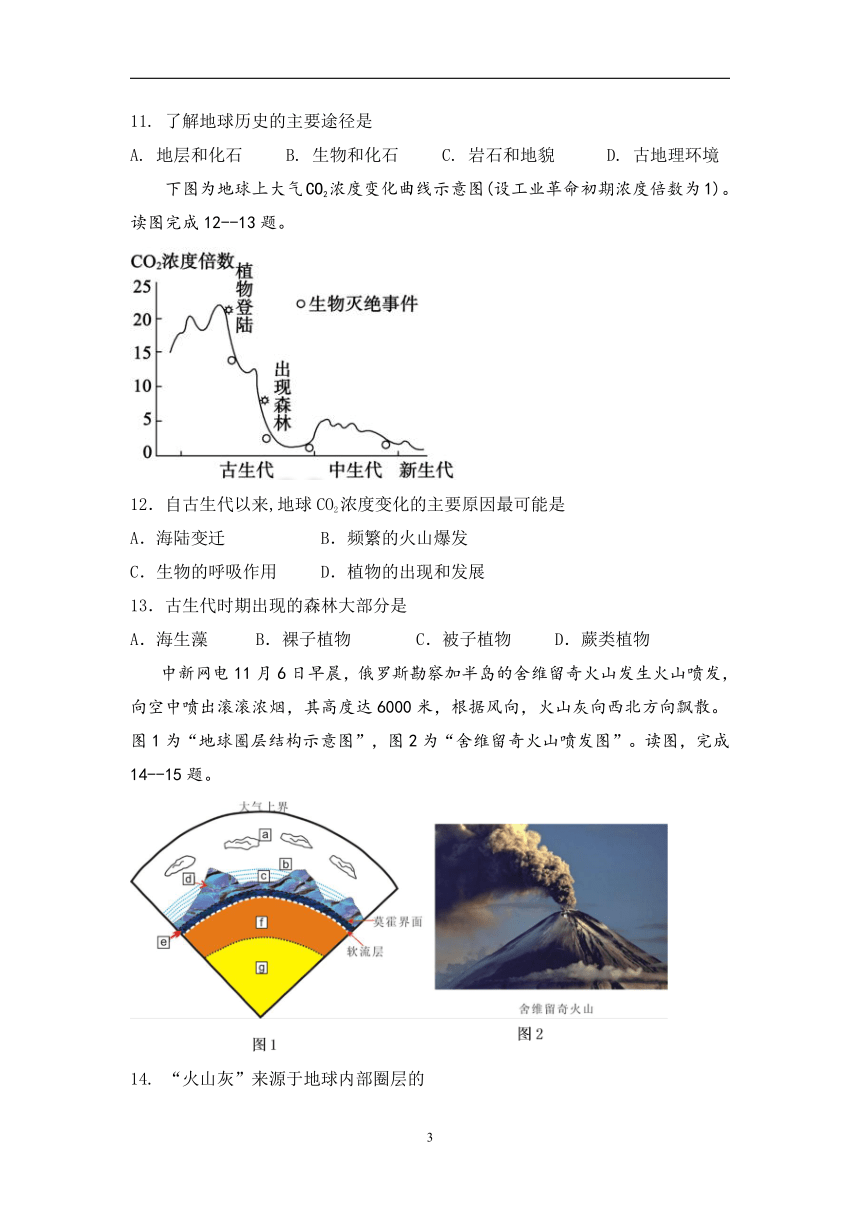

中新网电11月6日早晨,俄罗斯勘察加半岛的舍维留奇火山发生火山喷发,向空中喷出滚滚浓烟,其高度达6000米,根据风向,火山灰向西北方向飘散。图1为“地球圈层结构示意图”,图2为“舍维留奇火山喷发图”。读图,完成14--15题。

14. “火山灰”来源于地球内部圈层的

A. 软流层 B. 地壳 C. 下地幔 D. 岩石圈

15. 下列选项对火山灰离开火山口后在地球圈层中迁移顺序的描述,最合理的是

A. 大气圈—水圈、生物圈—岩石圈 B. 岩石圈—大气圈—水圈、生物圈

C. 水圈、生物圈—大气圈—岩石圈 D. 水圈、生物圈—岩石圈—大气圈

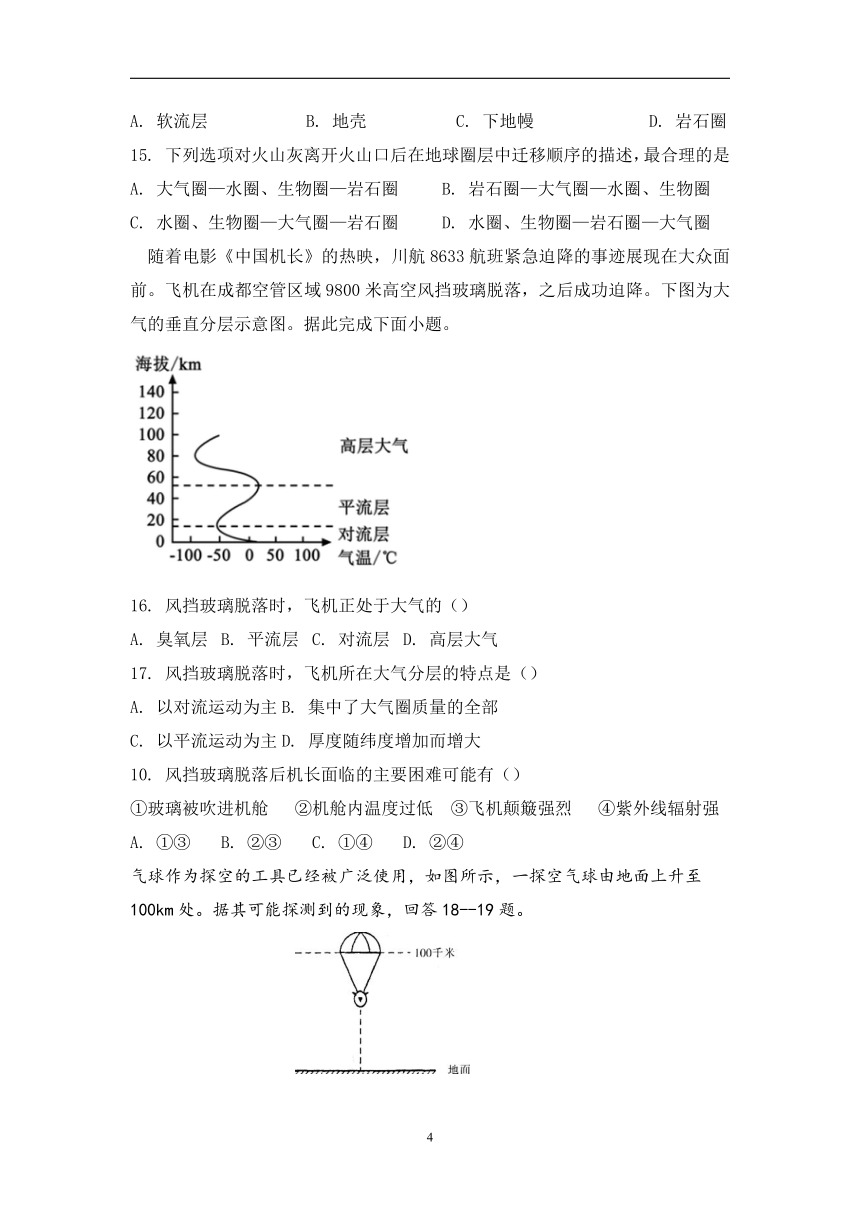

随着电影《中国机长》的热映,川航8633航班紧急迫降的事迹展现在大众面前。飞机在成都空管区域9800米高空风挡玻璃脱落,之后成功迫降。下图为大气的垂直分层示意图。据此完成下面小题。

16. 风挡玻璃脱落时,飞机正处于大气的()

A. 臭氧层 B. 平流层 C. 对流层 D. 高层大气

17. 风挡玻璃脱落时,飞机所在大气分层的特点是()

A. 以对流运动为主 B. 集中了大气圈质量的全部

C. 以平流运动为主 D. 厚度随纬度增加而增大

10. 风挡玻璃脱落后机长面临的主要困难可能有()

①玻璃被吹进机舱 ②机舱内温度过低 ③飞机颠簸强烈 ④紫外线辐射强

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

气球作为探空的工具已经被广泛使用,如图所示,一探空气球由地面上升至100km处。据其可能探测到的现象,回答18--19题。

18.探空气球记录的随高度升高,气温变化的规律可能是

A.一直递减 B.递增→递减→递增→递减

C.一直递增 D.递减→递增→递减→递增

19.探空气球探测到水汽集中的层次是

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.电离层

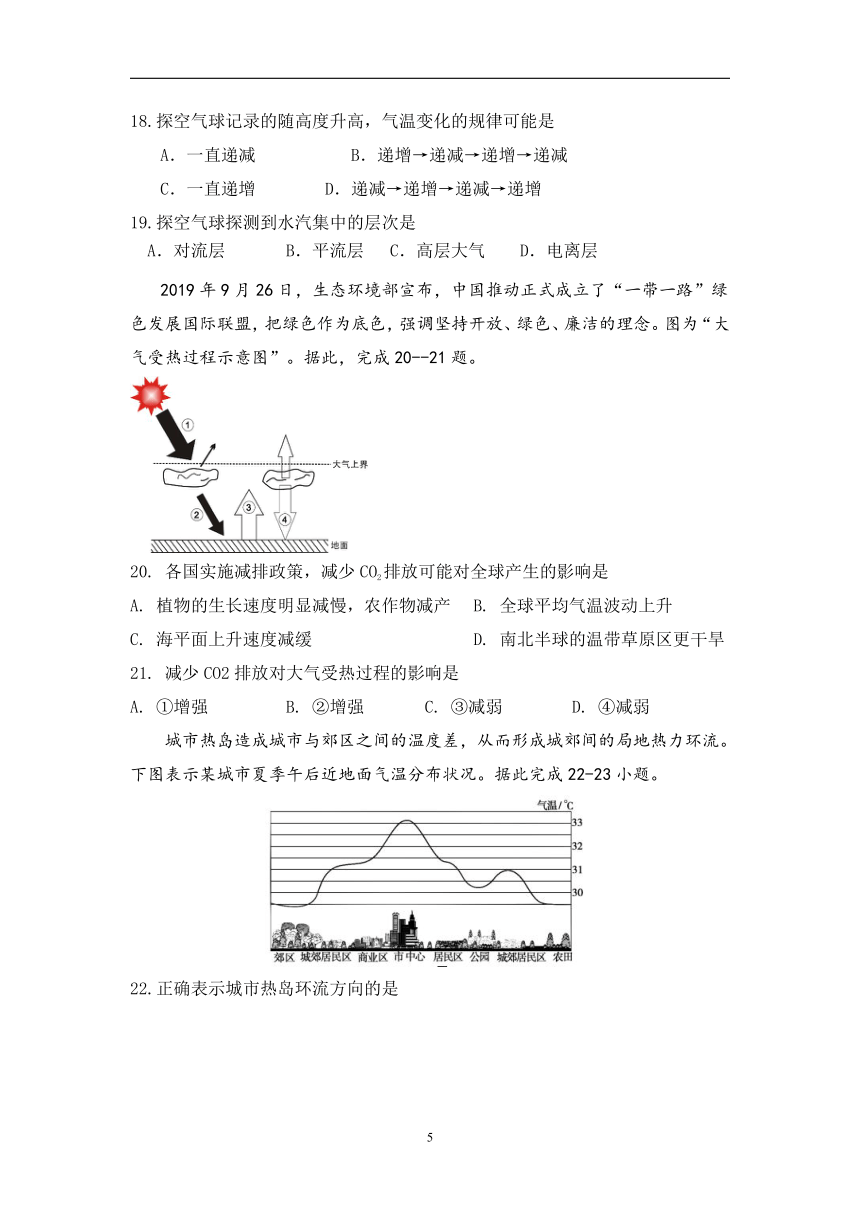

2019年9月26日,生态环境部宣布,中国推动正式成立了“一带一路”绿色发展国际联盟,把绿色作为底色,强调坚持开放、绿色、廉洁的理念。图为“大气受热过程示意图”。据此,完成20--21题。

20. 各国实施减排政策,减少CO2排放可能对全球产生的影响是

A. 植物的生长速度明显减慢,农作物减产 B. 全球平均气温波动上升

C. 海平面上升速度减缓 D. 南北半球的温带草原区更干旱

21. 减少CO2排放对大气受热过程的影响是

A. ①增强 B. ②增强 C. ③减弱 D. ④减弱

城市热岛造成城市与郊区之间的温度差,从而形成城郊间的局地热力环流。下图表示某城市夏季午后近地面气温分布状况。据此完成22-23小题。

INCLUDEPICTURE "D:\\..\\..\\..\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93502451\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\POUMCI$0I_%5bXMM0NLHCWZ4Q.png" \* MERGEFORMAT

22.正确表示城市热岛环流方向的是

INCLUDEPICTURE "D:\\..\\..\\..\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93502451\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\2Q$1(%7bR%6066%7dA3K%25W%7bCZ~YGI.png" \* MERGEFORMAT

23.如果该城市的热力环流圈的空间半径为10~15 km,根据可持续发展的要求,该城市建设工业卫星城距城市中心最适宜的距离是

A.5~6 km B.12~13 km C.13~16 km D.16~18 km

“回南天,满窗泪”。 回南天(简称回南)是我国华南地区对一种天气现象的称呼,通常指每年春天三四月时,气温开始回暖而湿度开始回升的现象。“回南天”出现时,空气湿度接近饱和,墙壁甚至地面都会“冒水”,到处是湿漉漉的景象,空气似乎都能拧出水来。据此完成24--25题。

24.“回南天”的产生原理是

A.冷空气南下降温,导致空气中的水汽在物体上凝结形成水珠

B.暖湿空气北上遇冷空气而降温,导致空气中的水汽大量凝结形成水珠

C.空气中的水汽含量过多,达到饱和状态,易在一些物体上凝结形成水珠

D.冷空气退去后,暖湿气流使空气湿度加大,一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后形成水珠

25.“回南天”常出现在春季而不是夏季,决定性因素是

A.气温高低 B.水汽多少 C.光照强弱 D.气压变化

下图为四幅地貌景观图。据此完成下面小题。

26. 下列说法与图中地貌景观特征对应正确是()

①.①地岩石有层理,形似蘑菇②.②地地貌迎风坡陡,形似新月

③.③地沟壑纵横,土质疏松④.④地山高谷深,山河相间

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

2021年7月17日以来,河南省出现了历史罕见的极端强降雨天气,强降雨中心位于郑州。截至7月21日6时,郑州市平均降水量452.6毫米(郑州全年平均降水量641毫米),受灾严重。下图为2021年7月20日11时我国局部区域海平面等压线示意图。完成下面小题。

27.此次河南暴雨的水汽主要是()

A.西南季风从印度洋带来的 B.东南季风从南部海域带来的

C.偏东风从东部海域带来的 D.高压脊从东北部海域带来的

28.为减轻洪涝灾害的影响,个人和家庭做法正确的是()

A.平时在家中囤积大量食物,以备不时之需 B.提升游泳技能,遇到被困人员要下水施救

C.洪灾后物资短缺,浸泡过的食物及时食用 D.洪涝来袭时,应尽量向地势高的地方逃生

2017年8月22日13号台风“天鸽”的中心在我国南海以每小时25-35公里的速度向西偏北方向移动,所经过海域风力达12~13级。下图为台风“天鸽”行进路线示意图。读图完成下面小题。

29.中央气象台根据卫星云图与地面上实测气象信息预测台风的移动路线和方向,所用的地理信息技术是()

A.全球定位系统 B.遥感 C.地理信息系统 D.数字地球

30.关于台风对我国影响的叙述,不正确的是()

A.缓解酷暑伏旱 B.补给淡水资源 C.减轻干旱程度 D.减少地质灾害

二、综合题:(4小题,共40分)

31. 读地球光照和地球公转示意图,回答下列问题。(共10分)

(1)左图中A、B、C、D、E五点:自转角速度的关系是 ,自线速度最大的是 。GH是 (填“晨线”或“昏线”)。

(2)左图所示日期B点正午太阳高度为 ,A-E五点在这一天的正午太阳高度由大到小的排序是 。此日出现极夜现象的纬度范围是________________________。

(3)图中各条经线经度差相等,则此时D点的地方时为 ,这一天北半球的昼夜长短情况为 。

(4)2021年10月16日,我国神州十三号成功发射。 神州十三号发射时,地球在公转轨道上位于 之间。该日西安昼夜长短的变化趋势是 。

32. 下图为大气受热过程示意图。阅读图文资料,回答下列问题。(10分)

资料一:北魏时期贾思勰在《齐民要术》中有关于霜的描述:“天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜,此时烧火作煴,少得烟气,则免于霜矣。

资料二:现在地球不仅面临着温室效应的困扰,还面临着一个新现象一全球变暗,即日益增多的空气污染物使晴日能见度不断下降的现象。

(1)图中表示近地面大气的根本热源和直接热源分别是_____ ( 填序号)和______(填序号)。

(2)“天雨新晴,北风寒彻”造成“是夜必霜”的主要原因是________(单项选择题)。

A.多雨的夜晚,云层反射地面辐射,气温降幅大

B.晴朗的夜晚,大气透明度高,大气逆辐射较弱

C.北方的冷空气加速地面蒸发,使地面辐射增强

D.雨后的夜晚,空气湿度大,吸收大气辐射较少

(3)“此时烧火作煴,少得烟气,则免于霜矣”。试用大气受热过程原理解释这一现象 。(2分)

(4)引起温室效应的根本原因是_____和____,与全球变暖相对应的大气热力作用是_ __(填序号), 请列举一项在日常生活中为减缓此环境问题可以采取的措施:________ _____。

(5)“全球变暗”现象可以使 _____ ___ ( 单项选择题)。

A.①减弱 B.②增强 C.③不变 D.④增强

33.阅读材料,完成下列问题。

材料一:下图为中国某区域略图

材料二:西南地区滑坡多发,风景优美。明代旅行家徐霞客曾到西南地区考察,游记中记载该地区“峭峰离立,分行竞颖”,……,广西“惟石,故多穿穴之流,而水悉澄清”。

(1)喜马拉雅山脉的形成、抬升始于 ▲ (地质年代),受 ▲ 作用的影响,山峰顶部多 ▲ 地貌。(3分)

(2)雅鲁藏布江深切喜马拉雅山转折处,形成深邃壮观的 ▲ 地貌。(1分)

(3)西南地区地形崎岖,地表水缺乏,跟 ▲ 地貌广布有关,该地貌是以 ▲ 岩为主的可溶性岩石受 ▲ 作用和伴随的机械作用而形成。(3分)

(4)游记中的“穿穴之流”指的是 ▲ ;在“穴”顶多形成向下生长的 ▲ 地貌,它是 ▲ 作用的结果。(3分)

(5)西南地区滑坡灾害多,从地形、地质、气候角度说明原因,并说出防灾的工程措施。(5分)

34.根据下图中所给内容,完成下列要求。(9分)

甲 乙

丙 丁

(1)甲图为某海岸附近的等压面示意图,当发生甲图情况时,应出现于乙图中的 (时段),画出甲图中此时的热力环流方向。(2分)

(2)丙图为甲图所示地区的水平气压分布图,图中箭头表示所处位置的最终风向。在图中箭头处画出风所受的力,用f1表示水平气压梯度力,f2表示地转偏向力,f3表示摩擦力。(3分)

(3)丁图是近地面等压面分布图,图中A、B、C、D四点气压由高到低的排列顺序是 ,气温最高的是 。将下列各环节序号,按热力环流形成过程的先后顺序为 。①地面冷热不均②空气发生水平运动③空气垂直运动引起同一水平面气压的差异④同一水平面产生气压差异,形成水平气压梯度力。若以上热力环流发生于城市和农村之间,则A点代表 (“城市”或“农村”)。(4分)

参考答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C D D A B C A A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D D A A C A D A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D B D D A C C D C D

【答案】5.D 6.A

第5题,由材料可知,影响太阳辐射强度的因素有太阳高度、日照时间、天气状况和海拔等。成都位于四川盆地,海拔低,多云雾天气,对太阳辐射削弱多,在四个城市中太阳辐射强度应该是最小的;7、8月份四城市太阳高度变大,成都的太阳辐射强度达到一年中较大值,所以曲线④最可能表示成都太阳辐射强度年变化,故D项正确。

第6题,全球太阳辐射强度年变化规律一般是夏季太阳辐射强度大,冬季太阳辐射强度小。根据图文材料可知,城市①冬季太阳辐射强度大,夏季太阳辐射强度小,与全球太阳辐射强度变化规律差异最大,故A项正确。

【答案】9. A 10. A

【解析】

【9题详解】

该地区岩石含有化石,说明为沉积岩,石灰岩也是沉积岩,所以有可能是石灰岩,故A正确。根据沉积岩的分布特点,越靠下的地层形成的年代越早,含有的化石越低级,故B错误。越靠下的地层形成的年代越早,岩层越老,越靠上的地层形成的年代越晚,岩层越新,所以由新到老地层依次为丙-乙-甲,故C错误。M处最上面的岩层在N处没有,说明该地区的地层经历过变动,使得N处没有沉积,或者沉积之后又完全被侵蚀掉,故D错误。所以本题正确答案为A。

【10题详解】

三叶虫是古生代海生无脊椎动物,生活在温暖的浅海地区,所以可推知当时的环境最可能是温暖的浅海地区,故本题正确答案为A。

【答案】14. A 15. A

【解析】

试题考查地球的圈层结构

【14题详解】

“火山灰”为岩浆喷发形成的,岩浆来源于地球内部的软流层,A正确。

【15题详解】

火山喷发的物质形成火山灰飘浮过程位于大气圈,经过沉降过程落在地表,进入水圈和生物圈。沉降物质堆积形成岩石圈,A正确。

【答案】20. C 21. D

【解析】

试题考查大气的受热过程

【20题详解】

减少CO2排放,可减缓全球变暖趋势,海平面上升速度减缓,C正确。植物的生长速度不会明显减慢,A错。全球平均气温波动下降,B错。南北半球的温带草原区是否更干旱无法判断,D错。故选C。

【21题详解】

图中①表示到达大气上界的太阳辐射、②表示到达地面的太阳辐射、③表示地面辐射、④表示大气逆辐射。减少CO2排放可使温室效应影响减弱,大气逆辐射④减弱,D正确。

二、综合题:(4小题,共40分)

31.(共10分)

(1)相等 C、D 晨线

(2)90° B> C=D >A >E 南纬66度34分及其以南地区

(3)8 昼最长夜最短

(4)丙丁之间 昼渐短夜渐长

32【答案】 (1). ① ④ (2). B (3).烟尘吸收地面的长波辐射,并以大气逆辐射的方式还给地面热量,补偿地面的热量损失。(4). 滥砍滥伐(土地利用的变化/毁林导致森林面积缩小) 化石燃料燃烧产生大量CO2等温室气体 ③ 爱护林草等植被 (5). B

【解析】【分析】

本题主要考查大气的受热过程以及人类活动对自然环境的影响等相关知识。考查内容较为基础,需要加强对课本相关知识的理解与记忆。

【详解】(1)根据所学地理知识可知,近地面大气的直接热源是地面辐射,根本热源为太阳辐射,图中表示太阳辐射的为①,表示地面辐射的为④。

(2)“天雨新晴”表明雨后晴朗的夜晚大气逆辐射较弱,近地面降温较快,水汽容易凝结成霜,B正确,A错误;北方冷空气如果加速地面蒸发后,水汽蒸发,则不易凝结成霜,C错;空气湿度大,之后主要是大气逆辐射较弱,从而容易形成霜,而不是吸收大气辐射较少,D错。故选B。

(3)通过放火而获得烟气,烟气中的气体成分以及尘埃吸附的水汽可以吸收地面的长波辐射,并且以大气逆辐射的形式将热量返还给地面,这种方法通过人为的措施增强了大气逆辐射,从而减轻了霜冻危害。

(4)由于人类大量化石燃料的燃烧,产生了大量以二氧化碳为主的温室气体,同时由于对植被的乱砍滥伐,导致植被覆盖率降低,植被对二氧化碳的吸收减弱,从而使得空气中温室气体的含量增高,大气逆辐射增强,大气对地面的保温作用增强,图中表示大气逆辐射的是③。在日常生活中,为缓解全球变暖,可以爱护林草等植被、多乘坐公共电车,绿色出行等。

(5)随着空气中污染物含量增多,晴天能见度不断下降,则大气对太阳辐射的削弱能力增强,到达地面的太阳辐射减弱,①为到达大气上界的太阳辐射,其变化不大,A错;②表示云层对太阳辐射的反射,②增强,B正确;大气逆辐射会有所增强,③增强,C错;随着全球变暗,地面辐射会有所减弱,④减弱,D错。故选B。

33.(1)新生代(1分) 冰川侵蚀(1分) 角峰(1分)

(2)峡谷或V形谷(1分)

(3)喀斯特(1分) 石灰(1分) 流水溶蚀(1分) (1)地下(暗)河(1分) 石钟乳(1分) 流水沉积(1分)

(4)原因:山区面积广,多陡坡(1分);多地震,断裂发育(1分);夏季降水集中多暴雨(1分)。

措施:修建护坡工程(边坡人工加固)(1分);修建截水沟、坡面修排水沟(1分)。

34【答案】(1)8时-16时;如下图:

(2)如下图:

(3)BACD;A;①③④②;城市

第33题图

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。请将正确答案涂在答题卡上。)

2020年11月24日,我国成功发射嫦娥五号探测器,开启了中国首次地外天体采样返回之旅。嫦娥五号在月球表面采集约2千克月壤返回地球。下图为嫦娥五号在月球表面工作示意图。据此完成下面小题。

1. 有关材料中所呈现的天体及天体系统,说法正确的是()

A. 月球是地球的唯一卫星

B. 环月飞行的嫦娥五号属于地月系

C. 由探测器带回地球的月壤样品是天体

D. 图中涉及的天体系统中心天体是木星

2. 目前月球上未探测到生命迹象,主要是因为月球()

①距太阳更近 ②没有大气层

③有安全的宇宙环境 ④昼夜温差过大

A. ①② B. ②③

C. ③④ D. ②④

2020年6月21日,一场日环食在非洲中部和东北部、沙特阿拉伯、巴基斯坦、印度北部和中国南部省份上演。下图为某天文爱好者拍摄的日环食照片。据此完成下面小题。

3. 日环食期间,大部分被遮挡的太阳大气层和该层出现的太阳活动分别是()

A. 日冕日冕物质抛射 B. 色球太阳耀斑

C. 光球太阳黑子 D. 色球日珥

4. 太阳活动增强产生的影响不包括()

A. 产生极光现象 B. 扰乱卫星导航信号

C. 指南针不能正确指示方向 D. 流星现象突然增多

太阳辐射强度是指到达地面的太阳辐射的多少。影响太阳辐射强度的因素主要有太阳高度、日照时间、天气状况和海拔等。下图为我国北京、上海、成都和昆明四地太阳辐射强度年变化图。据此完成5~6题。

5.图中表示成都太阳辐射强度年变化的曲线是

A.① B.② C.③ D.④

6.四城市中太阳辐射强度年变化与全球太阳辐射强度年变化规律差异最大的是

A.① B.② C.③ D.④

《汉书五行志》记载:“汉元帝永光元年(公元前43年)四月日黑居仄大如弹丸。”意思是说,在太阳边侧有大小如同弹丸形状的黑色斑块。据此完成7--8题

7.关于材料中“日黑”的说法正确的是

A.发生在太阳日冕层上 B.是由于温度较低而形成的

C.是太阳辐射的主要能量来源 D.会在瞬间释放出大量能量

8.古人下一次看到“日黑”的时间最可能是

A.公元前54年 B.公元前38年 C.公元前32年 D.公元前57年

下图示意MN两地地层剖面。据此完成9--11题

9. 关于M、N两地地层的说法,正确的是

A. 该地区岩石可能是石灰岩 B. 越靠下的地层含有越高级生物的化石

C. 由新到老地层依次为甲-乙-丙 D. 该地区的地层未受干扰,沉积没有中断

10. 甲地层中含有三叶虫化石,由此可推知当时的环境最可能是

A. 温暖的浅海地区 B. 干旱的沙漠地区

C. 湿热的草原地区 D. 冰雪广布的陆地

11. 了解地球历史的主要途径是

A. 地层和化石 B. 生物和化石 C. 岩石和地貌 D. 古地理环境

下图为地球上大气CO2浓度变化曲线示意图(设工业革命初期浓度倍数为1)。读图完成12--13题。

12.自古生代以来,地球CO2浓度变化的主要原因最可能是

A.海陆变迁 B.频繁的火山爆发

C.生物的呼吸作用 D.植物的出现和发展

13.古生代时期出现的森林大部分是

A.海生藻 B.裸子植物 C.被子植物 D.蕨类植物

中新网电11月6日早晨,俄罗斯勘察加半岛的舍维留奇火山发生火山喷发,向空中喷出滚滚浓烟,其高度达6000米,根据风向,火山灰向西北方向飘散。图1为“地球圈层结构示意图”,图2为“舍维留奇火山喷发图”。读图,完成14--15题。

14. “火山灰”来源于地球内部圈层的

A. 软流层 B. 地壳 C. 下地幔 D. 岩石圈

15. 下列选项对火山灰离开火山口后在地球圈层中迁移顺序的描述,最合理的是

A. 大气圈—水圈、生物圈—岩石圈 B. 岩石圈—大气圈—水圈、生物圈

C. 水圈、生物圈—大气圈—岩石圈 D. 水圈、生物圈—岩石圈—大气圈

随着电影《中国机长》的热映,川航8633航班紧急迫降的事迹展现在大众面前。飞机在成都空管区域9800米高空风挡玻璃脱落,之后成功迫降。下图为大气的垂直分层示意图。据此完成下面小题。

16. 风挡玻璃脱落时,飞机正处于大气的()

A. 臭氧层 B. 平流层 C. 对流层 D. 高层大气

17. 风挡玻璃脱落时,飞机所在大气分层的特点是()

A. 以对流运动为主 B. 集中了大气圈质量的全部

C. 以平流运动为主 D. 厚度随纬度增加而增大

10. 风挡玻璃脱落后机长面临的主要困难可能有()

①玻璃被吹进机舱 ②机舱内温度过低 ③飞机颠簸强烈 ④紫外线辐射强

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

气球作为探空的工具已经被广泛使用,如图所示,一探空气球由地面上升至100km处。据其可能探测到的现象,回答18--19题。

18.探空气球记录的随高度升高,气温变化的规律可能是

A.一直递减 B.递增→递减→递增→递减

C.一直递增 D.递减→递增→递减→递增

19.探空气球探测到水汽集中的层次是

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.电离层

2019年9月26日,生态环境部宣布,中国推动正式成立了“一带一路”绿色发展国际联盟,把绿色作为底色,强调坚持开放、绿色、廉洁的理念。图为“大气受热过程示意图”。据此,完成20--21题。

20. 各国实施减排政策,减少CO2排放可能对全球产生的影响是

A. 植物的生长速度明显减慢,农作物减产 B. 全球平均气温波动上升

C. 海平面上升速度减缓 D. 南北半球的温带草原区更干旱

21. 减少CO2排放对大气受热过程的影响是

A. ①增强 B. ②增强 C. ③减弱 D. ④减弱

城市热岛造成城市与郊区之间的温度差,从而形成城郊间的局地热力环流。下图表示某城市夏季午后近地面气温分布状况。据此完成22-23小题。

INCLUDEPICTURE "D:\\..\\..\\..\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93502451\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\POUMCI$0I_%5bXMM0NLHCWZ4Q.png" \* MERGEFORMAT

22.正确表示城市热岛环流方向的是

INCLUDEPICTURE "D:\\..\\..\\..\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\93502451\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\2Q$1(%7bR%6066%7dA3K%25W%7bCZ~YGI.png" \* MERGEFORMAT

23.如果该城市的热力环流圈的空间半径为10~15 km,根据可持续发展的要求,该城市建设工业卫星城距城市中心最适宜的距离是

A.5~6 km B.12~13 km C.13~16 km D.16~18 km

“回南天,满窗泪”。 回南天(简称回南)是我国华南地区对一种天气现象的称呼,通常指每年春天三四月时,气温开始回暖而湿度开始回升的现象。“回南天”出现时,空气湿度接近饱和,墙壁甚至地面都会“冒水”,到处是湿漉漉的景象,空气似乎都能拧出水来。据此完成24--25题。

24.“回南天”的产生原理是

A.冷空气南下降温,导致空气中的水汽在物体上凝结形成水珠

B.暖湿空气北上遇冷空气而降温,导致空气中的水汽大量凝结形成水珠

C.空气中的水汽含量过多,达到饱和状态,易在一些物体上凝结形成水珠

D.冷空气退去后,暖湿气流使空气湿度加大,一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后形成水珠

25.“回南天”常出现在春季而不是夏季,决定性因素是

A.气温高低 B.水汽多少 C.光照强弱 D.气压变化

下图为四幅地貌景观图。据此完成下面小题。

26. 下列说法与图中地貌景观特征对应正确是()

①.①地岩石有层理,形似蘑菇②.②地地貌迎风坡陡,形似新月

③.③地沟壑纵横,土质疏松④.④地山高谷深,山河相间

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

2021年7月17日以来,河南省出现了历史罕见的极端强降雨天气,强降雨中心位于郑州。截至7月21日6时,郑州市平均降水量452.6毫米(郑州全年平均降水量641毫米),受灾严重。下图为2021年7月20日11时我国局部区域海平面等压线示意图。完成下面小题。

27.此次河南暴雨的水汽主要是()

A.西南季风从印度洋带来的 B.东南季风从南部海域带来的

C.偏东风从东部海域带来的 D.高压脊从东北部海域带来的

28.为减轻洪涝灾害的影响,个人和家庭做法正确的是()

A.平时在家中囤积大量食物,以备不时之需 B.提升游泳技能,遇到被困人员要下水施救

C.洪灾后物资短缺,浸泡过的食物及时食用 D.洪涝来袭时,应尽量向地势高的地方逃生

2017年8月22日13号台风“天鸽”的中心在我国南海以每小时25-35公里的速度向西偏北方向移动,所经过海域风力达12~13级。下图为台风“天鸽”行进路线示意图。读图完成下面小题。

29.中央气象台根据卫星云图与地面上实测气象信息预测台风的移动路线和方向,所用的地理信息技术是()

A.全球定位系统 B.遥感 C.地理信息系统 D.数字地球

30.关于台风对我国影响的叙述,不正确的是()

A.缓解酷暑伏旱 B.补给淡水资源 C.减轻干旱程度 D.减少地质灾害

二、综合题:(4小题,共40分)

31. 读地球光照和地球公转示意图,回答下列问题。(共10分)

(1)左图中A、B、C、D、E五点:自转角速度的关系是 ,自线速度最大的是 。GH是 (填“晨线”或“昏线”)。

(2)左图所示日期B点正午太阳高度为 ,A-E五点在这一天的正午太阳高度由大到小的排序是 。此日出现极夜现象的纬度范围是________________________。

(3)图中各条经线经度差相等,则此时D点的地方时为 ,这一天北半球的昼夜长短情况为 。

(4)2021年10月16日,我国神州十三号成功发射。 神州十三号发射时,地球在公转轨道上位于 之间。该日西安昼夜长短的变化趋势是 。

32. 下图为大气受热过程示意图。阅读图文资料,回答下列问题。(10分)

资料一:北魏时期贾思勰在《齐民要术》中有关于霜的描述:“天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜,此时烧火作煴,少得烟气,则免于霜矣。

资料二:现在地球不仅面临着温室效应的困扰,还面临着一个新现象一全球变暗,即日益增多的空气污染物使晴日能见度不断下降的现象。

(1)图中表示近地面大气的根本热源和直接热源分别是_____ ( 填序号)和______(填序号)。

(2)“天雨新晴,北风寒彻”造成“是夜必霜”的主要原因是________(单项选择题)。

A.多雨的夜晚,云层反射地面辐射,气温降幅大

B.晴朗的夜晚,大气透明度高,大气逆辐射较弱

C.北方的冷空气加速地面蒸发,使地面辐射增强

D.雨后的夜晚,空气湿度大,吸收大气辐射较少

(3)“此时烧火作煴,少得烟气,则免于霜矣”。试用大气受热过程原理解释这一现象 。(2分)

(4)引起温室效应的根本原因是_____和____,与全球变暖相对应的大气热力作用是_ __(填序号), 请列举一项在日常生活中为减缓此环境问题可以采取的措施:________ _____。

(5)“全球变暗”现象可以使 _____ ___ ( 单项选择题)。

A.①减弱 B.②增强 C.③不变 D.④增强

33.阅读材料,完成下列问题。

材料一:下图为中国某区域略图

材料二:西南地区滑坡多发,风景优美。明代旅行家徐霞客曾到西南地区考察,游记中记载该地区“峭峰离立,分行竞颖”,……,广西“惟石,故多穿穴之流,而水悉澄清”。

(1)喜马拉雅山脉的形成、抬升始于 ▲ (地质年代),受 ▲ 作用的影响,山峰顶部多 ▲ 地貌。(3分)

(2)雅鲁藏布江深切喜马拉雅山转折处,形成深邃壮观的 ▲ 地貌。(1分)

(3)西南地区地形崎岖,地表水缺乏,跟 ▲ 地貌广布有关,该地貌是以 ▲ 岩为主的可溶性岩石受 ▲ 作用和伴随的机械作用而形成。(3分)

(4)游记中的“穿穴之流”指的是 ▲ ;在“穴”顶多形成向下生长的 ▲ 地貌,它是 ▲ 作用的结果。(3分)

(5)西南地区滑坡灾害多,从地形、地质、气候角度说明原因,并说出防灾的工程措施。(5分)

34.根据下图中所给内容,完成下列要求。(9分)

甲 乙

丙 丁

(1)甲图为某海岸附近的等压面示意图,当发生甲图情况时,应出现于乙图中的 (时段),画出甲图中此时的热力环流方向。(2分)

(2)丙图为甲图所示地区的水平气压分布图,图中箭头表示所处位置的最终风向。在图中箭头处画出风所受的力,用f1表示水平气压梯度力,f2表示地转偏向力,f3表示摩擦力。(3分)

(3)丁图是近地面等压面分布图,图中A、B、C、D四点气压由高到低的排列顺序是 ,气温最高的是 。将下列各环节序号,按热力环流形成过程的先后顺序为 。①地面冷热不均②空气发生水平运动③空气垂直运动引起同一水平面气压的差异④同一水平面产生气压差异,形成水平气压梯度力。若以上热力环流发生于城市和农村之间,则A点代表 (“城市”或“农村”)。(4分)

参考答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C D D A B C A A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D D A A C A D A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D B D D A C C D C D

【答案】5.D 6.A

第5题,由材料可知,影响太阳辐射强度的因素有太阳高度、日照时间、天气状况和海拔等。成都位于四川盆地,海拔低,多云雾天气,对太阳辐射削弱多,在四个城市中太阳辐射强度应该是最小的;7、8月份四城市太阳高度变大,成都的太阳辐射强度达到一年中较大值,所以曲线④最可能表示成都太阳辐射强度年变化,故D项正确。

第6题,全球太阳辐射强度年变化规律一般是夏季太阳辐射强度大,冬季太阳辐射强度小。根据图文材料可知,城市①冬季太阳辐射强度大,夏季太阳辐射强度小,与全球太阳辐射强度变化规律差异最大,故A项正确。

【答案】9. A 10. A

【解析】

【9题详解】

该地区岩石含有化石,说明为沉积岩,石灰岩也是沉积岩,所以有可能是石灰岩,故A正确。根据沉积岩的分布特点,越靠下的地层形成的年代越早,含有的化石越低级,故B错误。越靠下的地层形成的年代越早,岩层越老,越靠上的地层形成的年代越晚,岩层越新,所以由新到老地层依次为丙-乙-甲,故C错误。M处最上面的岩层在N处没有,说明该地区的地层经历过变动,使得N处没有沉积,或者沉积之后又完全被侵蚀掉,故D错误。所以本题正确答案为A。

【10题详解】

三叶虫是古生代海生无脊椎动物,生活在温暖的浅海地区,所以可推知当时的环境最可能是温暖的浅海地区,故本题正确答案为A。

【答案】14. A 15. A

【解析】

试题考查地球的圈层结构

【14题详解】

“火山灰”为岩浆喷发形成的,岩浆来源于地球内部的软流层,A正确。

【15题详解】

火山喷发的物质形成火山灰飘浮过程位于大气圈,经过沉降过程落在地表,进入水圈和生物圈。沉降物质堆积形成岩石圈,A正确。

【答案】20. C 21. D

【解析】

试题考查大气的受热过程

【20题详解】

减少CO2排放,可减缓全球变暖趋势,海平面上升速度减缓,C正确。植物的生长速度不会明显减慢,A错。全球平均气温波动下降,B错。南北半球的温带草原区是否更干旱无法判断,D错。故选C。

【21题详解】

图中①表示到达大气上界的太阳辐射、②表示到达地面的太阳辐射、③表示地面辐射、④表示大气逆辐射。减少CO2排放可使温室效应影响减弱,大气逆辐射④减弱,D正确。

二、综合题:(4小题,共40分)

31.(共10分)

(1)相等 C、D 晨线

(2)90° B> C=D >A >E 南纬66度34分及其以南地区

(3)8 昼最长夜最短

(4)丙丁之间 昼渐短夜渐长

32【答案】 (1). ① ④ (2). B (3).烟尘吸收地面的长波辐射,并以大气逆辐射的方式还给地面热量,补偿地面的热量损失。(4). 滥砍滥伐(土地利用的变化/毁林导致森林面积缩小) 化石燃料燃烧产生大量CO2等温室气体 ③ 爱护林草等植被 (5). B

【解析】【分析】

本题主要考查大气的受热过程以及人类活动对自然环境的影响等相关知识。考查内容较为基础,需要加强对课本相关知识的理解与记忆。

【详解】(1)根据所学地理知识可知,近地面大气的直接热源是地面辐射,根本热源为太阳辐射,图中表示太阳辐射的为①,表示地面辐射的为④。

(2)“天雨新晴”表明雨后晴朗的夜晚大气逆辐射较弱,近地面降温较快,水汽容易凝结成霜,B正确,A错误;北方冷空气如果加速地面蒸发后,水汽蒸发,则不易凝结成霜,C错;空气湿度大,之后主要是大气逆辐射较弱,从而容易形成霜,而不是吸收大气辐射较少,D错。故选B。

(3)通过放火而获得烟气,烟气中的气体成分以及尘埃吸附的水汽可以吸收地面的长波辐射,并且以大气逆辐射的形式将热量返还给地面,这种方法通过人为的措施增强了大气逆辐射,从而减轻了霜冻危害。

(4)由于人类大量化石燃料的燃烧,产生了大量以二氧化碳为主的温室气体,同时由于对植被的乱砍滥伐,导致植被覆盖率降低,植被对二氧化碳的吸收减弱,从而使得空气中温室气体的含量增高,大气逆辐射增强,大气对地面的保温作用增强,图中表示大气逆辐射的是③。在日常生活中,为缓解全球变暖,可以爱护林草等植被、多乘坐公共电车,绿色出行等。

(5)随着空气中污染物含量增多,晴天能见度不断下降,则大气对太阳辐射的削弱能力增强,到达地面的太阳辐射减弱,①为到达大气上界的太阳辐射,其变化不大,A错;②表示云层对太阳辐射的反射,②增强,B正确;大气逆辐射会有所增强,③增强,C错;随着全球变暗,地面辐射会有所减弱,④减弱,D错。故选B。

33.(1)新生代(1分) 冰川侵蚀(1分) 角峰(1分)

(2)峡谷或V形谷(1分)

(3)喀斯特(1分) 石灰(1分) 流水溶蚀(1分) (1)地下(暗)河(1分) 石钟乳(1分) 流水沉积(1分)

(4)原因:山区面积广,多陡坡(1分);多地震,断裂发育(1分);夏季降水集中多暴雨(1分)。

措施:修建护坡工程(边坡人工加固)(1分);修建截水沟、坡面修排水沟(1分)。

34【答案】(1)8时-16时;如下图:

(2)如下图:

(3)BACD;A;①③④②;城市

第33题图