第4课 中古时期的亚洲 课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中古时期的亚洲 课件(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-05 09:16:49 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

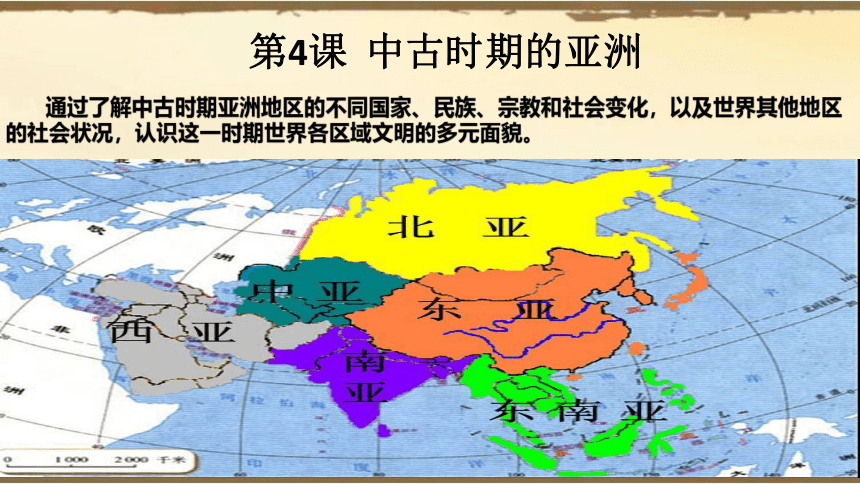

第4课 中古时期的亚洲

通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区

的社会状况,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

西亚:阿拉伯帝国

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

叙利亚

波

斯

印度河

埃及

北接

黑海与里海

西临

大西洋

东接

中国唐朝

南包

整个半岛

西南

尼罗河下游

东南

印度河

阿伯帝国发展历程

中国唐朝

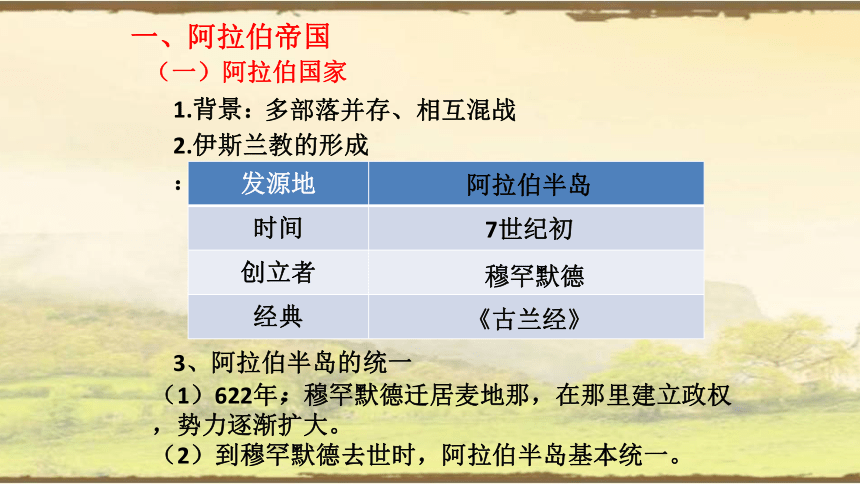

一、阿拉伯帝国

1.背景:

2.伊斯兰教的形成:

发源地

时间

创立者

经典

(一)阿拉伯国家

多部落并存、相互混战

阿拉伯半岛

7世纪初

穆罕默德

《古兰经》

3、阿拉伯半岛的统一:

(1)622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权,势力逐渐扩大。

(2)到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一。

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

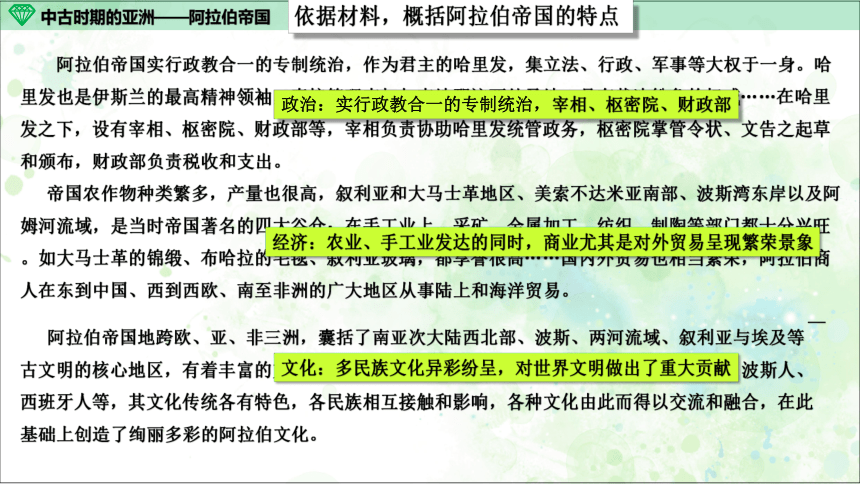

阿拉伯帝国实行政教合一的专制统治,作为君主的哈里发,集立法、行政、军事等大权于一身。哈里发也是伊斯兰的最高精神领袖,直接管理麦加与麦地那这两处圣地,具有裁决纷争的权威……在哈里发之下,设有宰相、枢密院、财政部等,宰相负责协助哈里发统管政务,枢密院掌管令状、文告之起草和颁布,财政部负责税收和支出。

帝国农作物种类繁多,产量也很高,叙利亚和大马士革地区、美索不达米亚南部、波斯湾东岸以及阿姆河流域,是当时帝国著名的四大谷仓;在手工业上,采矿、金属加工、纺织、制陶等部门都十分兴旺。如大马士革的锦缎、布哈拉的毛毯、叙利亚玻璃,都享誉很高……国内外贸易也相当繁荣,阿拉伯商人在东到中国、西到西欧、南至非洲的广大地区从事陆上和海洋贸易。

—

政治:实行政教合一的专制统治,宰相、枢密院、财政部

经济:农业、手工业发达的同时,商业尤其是对外贸易呈现繁荣景象

依据材料,概括阿拉伯帝国的特点

阿拉伯帝国地跨欧、亚、非三洲,囊括了南亚次大陆西北部、波斯、两河流域、叙利亚与埃及等古文明的核心地区,有着丰富的文化遗产。帝国境内除阿拉伯人外,还有埃及人、印度人、波斯人、西班牙人等,其文化传统各有特色,各民族相互接触和影响,各种文化由此而得以交流和融合,在此基础上创造了绚丽多彩的阿拉伯文化。

文化:多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

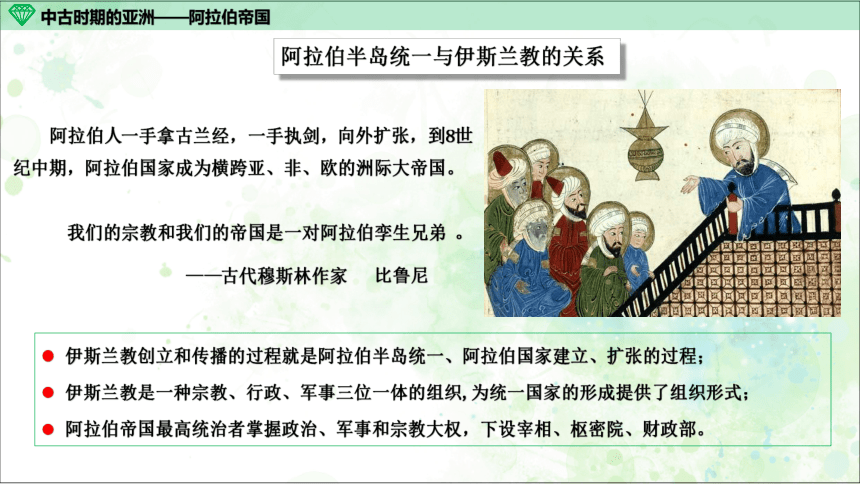

伊斯兰教创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

伊斯兰教是一种宗教、行政、军事三位一体的组织,为统一国家的形成提供了组织形式;

阿拉伯帝国最高统治者掌握政治、军事和宗教大权,下设宰相、枢密院、财政部。

阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。

我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟 。

——古代穆斯林作家 比鲁尼

阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

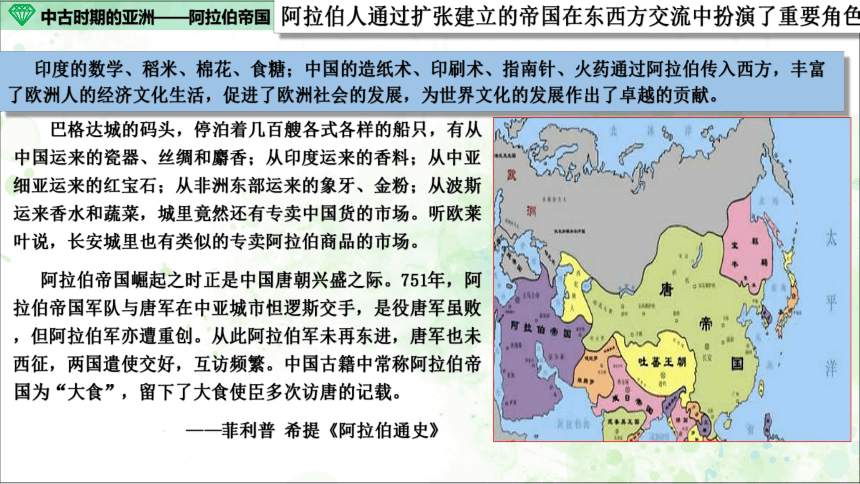

巴格达城的码头,停泊着几百艘各式各样的船只,有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度运来的香料;从中亚细亚运来的红宝石;从非洲东部运来的象牙、金粉;从波斯运来香水和蔬菜,城里竟然还有专卖中国货的市场。听欧莱叶说,长安城里也有类似的专卖阿拉伯商品的市场。

阿拉伯帝国崛起之时正是中国唐朝兴盛之际。751年,阿拉伯帝国军队与唐军在中亚城市怛逻斯交手,是役唐军虽败,但阿拉伯军亦遭重创。从此阿拉伯军未再东进,唐军也未西征,两国遣使交好,互访频繁。中国古籍中常称阿拉伯帝国为“大食”,留下了大食使臣多次访唐的记载。

——菲利普 希提《阿拉伯通史》

印度的数学、稻米、棉花、食糖;中国的造纸术、印刷术、指南针、火药通过阿拉伯传入西方,丰富了欧洲人的经济文化生活,促进了欧洲社会的发展,为世界文化的发展作出了卓越的贡献。

阿拉伯人通过扩张建立的帝国在东西方交流中扮演了重要角色

西亚:奥斯曼帝国

二、奥斯曼帝国的兴起

(一)兴起与征服活动:

1、概括

(1)兴起:

(2)征服与扩张:

13世纪 两河流域 奥斯曼土耳其人

①不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。

②14世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

③1453年,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。

(3)结果:

16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

二、奥斯曼帝国的兴起

(二)帝国的统治

(一)兴起与征服活动:

1、政治制度:

2、经济状况:

(1)最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

(2)在帝国中,宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

(1)首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。

(2)帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

中古时期的亚洲——奥斯曼帝国

1.它对基督教、希腊罗马的古典文化传统和西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造了独具特色的文化,在世界上产生过重大影响。

2.它保存了大量的希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养。它对东欧文化的影响更为巨大。

3.继承了东罗马帝国的文化及伊斯兰文化,采纳地中海、黑海周边地区的传统、艺术及文化体系,并加入了新的元素,因而东西文明在其得以统合。

4.对东西方商业活动的影响:控制了亚欧商路,破坏了地中海区域原来的商业秩序和环境 ,推动了新航路的开辟。

探究奥斯曼帝国如何深刻影响欧洲和亚洲历史的?

南亚: 印 度

中古时期的亚洲——印度

德里苏丹国(1206-1526),是实行伊斯兰教国家的政教合一制度。苏丹既是国家元首,又是伊斯兰教最高教长,集君权和神权于一身。德里苏丹国时期,印度的穆斯林人数剧增,伊斯兰教上升为与印度教并列的主要宗教。中央政府有36个部,还建立了行省制的地方统治体系,由穆斯林地方军事贵族掌权。

随着伊斯兰教的传播,阿拉伯、波斯、突厥的语言、文化、生活方式和社会习俗大量传进印度并且渗入土著的古老文化之中,奠定了现代南亚文化的基础。

笈多帝国是印度人创建的一个大帝国,经历了约一百余年的政治统一和社会安定时期。王朝实行中央集权制,经济富庶、人口稠密的恒河流域为中心,经济获得了空前的发展。手工业的进步表现在炼铁、棉纺织业和造船上。对外贸易比较活跃。另外,在梵文文学、绘画、雕刻、建筑艺术等方面取得显著成就。

笈多王朝控制着孟加拉和西印度沿海港口,对东南亚及中国的贸易主要是沿“海上丝绸之路”进行的。印度商人经马六甲海峡到达过中国的广州进行贸易。

笈多帝国和德里苏丹国

中古时期的亚洲——印度

由信奉伊斯兰教的突厥人、阿富汗人和波斯人组成的军事贵族集团,是德里苏丹统治的社会基础……德里苏丹国正是利用这一社会基础,建立起伊斯兰国家政教合一的君主集权体制。苏丹是全国的最高统治者,集君权和教权于一身……在苏丹之下,中央政府由若干个部组成,分别掌管税收、司法、军事和文书等,各部长官由苏丹任命……在地方上,德里苏丹将各地划分为23个省,任命各省总督来统治。

德里苏丹统治时期,南印度处于封建王公分裂割据的局面……在14世纪初,南方印度教王公开始兴起反对北方伊斯兰教政权,建立独立国家的斗争,于是德干高原南部兴起了印度教政权维查耶那加尔王国,领土几乎覆盖整个南印度,并与信奉伊斯兰教的巴曼王国进行了旷日持久的战争,以争夺德干高原的霸权。 ——孟广林 《世界中世纪史》

依据材料,总结南亚印度发展的特点

政治:实行政教合一的君主集权体制,君主集君权和教权于一身,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态

1、笈多帝国

(1)建立时间:

(2)宗教:

4世纪

印度教

2、德里苏丹国家

(1)建立时间:

(2)宗教:

13世纪初

伊斯兰教

(3)政治体制:

①最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;

②地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

德里苏丹统治时期,虽然时有战乱,但由于政治统一改变了原来小国林立的割据状态,穆斯林的到来也促进了社会交往的扩大,社会经济有了明显的发展……棉花、甘蔗、香料等经济作物成了主要的农作物,在手工业上,纺织业发展迅速,产品远销海外,官营手工业规模大,商业随之繁荣,出现许多新兴城市,城市间的贸易兴盛,在外贸上,与中亚、西亚以及东南亚和中国等地都有比较密切的贸易联系。

中世纪时期南亚文化是其古代文化的继续,而外来伊斯兰文化对它的发展产生了重要的影响……中世纪印度文学上的成就以梵文文学为典型,大约10世纪开始,印度的古典梵文文学开始向民间文学过渡,而这种过渡也因伊斯兰教文化的传入得以加速……伊斯兰教的传入,为印度带来了建筑雕刻艺术的新发展,出现了民间传统与波斯中亚艺术的结合。

中古时期的亚洲——印度

文化:多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展

经济:农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

依据材料,总结南亚印度发展的特点

中古时期的亚洲——印度

中国史籍对印度的最早记载见诸《史记·大宛传》,唐朝初年,统一改称为天竺。如《汉书》“从东南天竺国,可数千里,得蜀贾人市”。

在印度人眼中,中华大地地处东方,是太阳初升之地,所以形象的称谓:震旦。如《佛说灌顶经》卷六载:“阎浮界内有震旦国。”

中国历史中的印度

东亚:日 本

中古时期的亚洲——日本

秦汉之际,中国移民迁入

公元1世纪前后,各地形成100多个小国

公元3世纪中叶, 大和兴起

5世纪,大和统一诸国

公元6世纪下半叶开始,大和国出现统治危机

6-7世纪,社会危机出现

646年,孝德天皇推行“大化改新”

10世纪,中央集权体制开始瓦解

12世纪末,镰仓幕府建立

17世纪,德川幕府建立

日本的发展历程

日本幕府统治的形成

①背景:

10世纪,中央集权体制逐渐瓦解;

庄园制经济的形成与发展;

武士集团的形成。

②形成:

12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府。

③特点:

天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由将军为首的幕府掌握;

武士与将军结成主从关系,成为将军的家臣;

将军赐予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡、兵役等义务。

④德川幕府的统治:

面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

中古时期的亚洲——日本

10世纪时,日本社会经济制度又一次发生重大改变,班田制经济逐渐被封建庄园经济取代,武士集团开始形成,成为重要的政治力量。

武士勇武尚义,绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗,武士道精神是武士的道德规范的行为准则。在二战中,武士道同神道一起,充当了日本法西斯侵略战争的精神武器。

12世纪末,武士集团控制了中央政权,天皇成为虚君,日本自此进入近700年的幕府统治时期。

19世纪中叶,幕府统治最终在倒幕战争中崩溃,天皇恢复最高权力。

武士与幕府

武士在日本最初被称为“侍” 意思是卫士或随从,在古代日本占有特殊

地位,主要从事于战争相关的活动。

中古时期的亚洲——日本

汉:倭奴国王金印,公元57年中国东汉光武帝赐(1784年在日本志贺岛发现)

唐:遣唐使 仿唐大化革新

明:倭寇--日本海商与海盗集团

清:甲午中日战争、八国联军侵华

现代:抗日战争

日本传统文化无处不洋溢着浓郁的中华文化气息,文字、书法、服饰、钱币、建筑、茶道、音乐......

唐代服饰与日本服饰

日本与中国

中古时期的亚洲——日本

古代日本文化主要得益于中国文化的影响,从3世纪开始,中国的汉字和汉文、儒学、律令制度逐渐向日本传播,到唐代达到高峰,正是在中国文化的影响下,奈良时代的日本出现了文化发展的高潮,模仿唐朝在中央设太学、地方设国学,日本人还利用汉字创制了本国文字,但随着假名文字的发展,日本文化逐渐摆脱对中国文化的简单模仿,由所谓的“唐风文化”转化为具有日本特点的所谓“国风文化”。 ——孟广林 《世界中世纪史》

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

《源氏物语》是日本的一部古典文学名著,对于日本文学的发展产生过巨大的影响,被誉为日本古典文学的高峰,在日本开启了“物哀”的时代。被认为是日本的《红楼梦》。引用白居易的诗句90余处。

东亚:朝鲜

中古时期的亚洲——朝鲜

元人所撰《异域志》中称高丽"衣冠随中国各朝制度",因此高丽的服饰也随着中国朝代的变化而变化。宋朝建立后,高丽引进宋朝公服与直脚幞头(高丽称"吉服正角"),君主之服也与宋朝类似,故宋使称其衣冠"一遵我宋之制度" ,唯国王冕服长期沿袭辽朝所赐制度。 便服方面,上层男子"巾帻如唐装" ,下层则"作竹冠以冠之,或方或圆……

4世纪,高句丽迁都平壤

7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛。

10世纪初,高丽王朝建立

14世纪末,李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

16世纪,中朝军民抗击日本侵略,维护朝鲜的独立和统一

朝鲜的发展历程

高丽王朝统一后,为巩固其政治统治,参照中国的唐朝实行封建君主的集权制度,中央政府设三省六部、御史台(司法、监察)、翰林院(掌管机要文书)和中枢院(负责军事),地方划分为十道,设节度使。

7世纪初,日本孝德天皇进行改新,仿效唐朝体制改革官制,建立君主中央集权的国家机构,中央设二官、八省、一台,地方设国、郡、里。废除氏姓贵族世袭制,各级管理由国家任免。(大化革新)

古代朝鲜文化打上了中国文化影响深刻的烙印,如提倡儒学,实行科举制,派贵族子弟到唐朝留学,培养国王所需要的各种人才;另外,中国的汉字、汉文和儒家思想早就传入朝鲜,新罗统一朝鲜后与唐朝密切交往,注重借鉴中国文化来发展本国文化,如朝鲜的文字、史学等,同时朝鲜人民又推陈出新,在借鉴中国胶泥活字印刷的基础上,发明铜活字印刷,这是世界上最早的金属活字。

——孟广林 《世界中世纪史》

朝鲜发展的特点

君主中央集权体制

朝鲜发展的特点

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

第4课 中古时期的亚洲

通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区

的社会状况,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

西亚:阿拉伯帝国

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

叙利亚

波

斯

印度河

埃及

北接

黑海与里海

西临

大西洋

东接

中国唐朝

南包

整个半岛

西南

尼罗河下游

东南

印度河

阿伯帝国发展历程

中国唐朝

一、阿拉伯帝国

1.背景:

2.伊斯兰教的形成:

发源地

时间

创立者

经典

(一)阿拉伯国家

多部落并存、相互混战

阿拉伯半岛

7世纪初

穆罕默德

《古兰经》

3、阿拉伯半岛的统一:

(1)622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权,势力逐渐扩大。

(2)到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一。

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

阿拉伯帝国实行政教合一的专制统治,作为君主的哈里发,集立法、行政、军事等大权于一身。哈里发也是伊斯兰的最高精神领袖,直接管理麦加与麦地那这两处圣地,具有裁决纷争的权威……在哈里发之下,设有宰相、枢密院、财政部等,宰相负责协助哈里发统管政务,枢密院掌管令状、文告之起草和颁布,财政部负责税收和支出。

帝国农作物种类繁多,产量也很高,叙利亚和大马士革地区、美索不达米亚南部、波斯湾东岸以及阿姆河流域,是当时帝国著名的四大谷仓;在手工业上,采矿、金属加工、纺织、制陶等部门都十分兴旺。如大马士革的锦缎、布哈拉的毛毯、叙利亚玻璃,都享誉很高……国内外贸易也相当繁荣,阿拉伯商人在东到中国、西到西欧、南至非洲的广大地区从事陆上和海洋贸易。

—

政治:实行政教合一的专制统治,宰相、枢密院、财政部

经济:农业、手工业发达的同时,商业尤其是对外贸易呈现繁荣景象

依据材料,概括阿拉伯帝国的特点

阿拉伯帝国地跨欧、亚、非三洲,囊括了南亚次大陆西北部、波斯、两河流域、叙利亚与埃及等古文明的核心地区,有着丰富的文化遗产。帝国境内除阿拉伯人外,还有埃及人、印度人、波斯人、西班牙人等,其文化传统各有特色,各民族相互接触和影响,各种文化由此而得以交流和融合,在此基础上创造了绚丽多彩的阿拉伯文化。

文化:多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

伊斯兰教创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

伊斯兰教是一种宗教、行政、军事三位一体的组织,为统一国家的形成提供了组织形式;

阿拉伯帝国最高统治者掌握政治、军事和宗教大权,下设宰相、枢密院、财政部。

阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。

我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟 。

——古代穆斯林作家 比鲁尼

阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系

中古时期的亚洲——阿拉伯帝国

巴格达城的码头,停泊着几百艘各式各样的船只,有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度运来的香料;从中亚细亚运来的红宝石;从非洲东部运来的象牙、金粉;从波斯运来香水和蔬菜,城里竟然还有专卖中国货的市场。听欧莱叶说,长安城里也有类似的专卖阿拉伯商品的市场。

阿拉伯帝国崛起之时正是中国唐朝兴盛之际。751年,阿拉伯帝国军队与唐军在中亚城市怛逻斯交手,是役唐军虽败,但阿拉伯军亦遭重创。从此阿拉伯军未再东进,唐军也未西征,两国遣使交好,互访频繁。中国古籍中常称阿拉伯帝国为“大食”,留下了大食使臣多次访唐的记载。

——菲利普 希提《阿拉伯通史》

印度的数学、稻米、棉花、食糖;中国的造纸术、印刷术、指南针、火药通过阿拉伯传入西方,丰富了欧洲人的经济文化生活,促进了欧洲社会的发展,为世界文化的发展作出了卓越的贡献。

阿拉伯人通过扩张建立的帝国在东西方交流中扮演了重要角色

西亚:奥斯曼帝国

二、奥斯曼帝国的兴起

(一)兴起与征服活动:

1、概括

(1)兴起:

(2)征服与扩张:

13世纪 两河流域 奥斯曼土耳其人

①不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。

②14世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

③1453年,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。

(3)结果:

16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

二、奥斯曼帝国的兴起

(二)帝国的统治

(一)兴起与征服活动:

1、政治制度:

2、经济状况:

(1)最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

(2)在帝国中,宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

(1)首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。

(2)帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

中古时期的亚洲——奥斯曼帝国

1.它对基督教、希腊罗马的古典文化传统和西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造了独具特色的文化,在世界上产生过重大影响。

2.它保存了大量的希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养。它对东欧文化的影响更为巨大。

3.继承了东罗马帝国的文化及伊斯兰文化,采纳地中海、黑海周边地区的传统、艺术及文化体系,并加入了新的元素,因而东西文明在其得以统合。

4.对东西方商业活动的影响:控制了亚欧商路,破坏了地中海区域原来的商业秩序和环境 ,推动了新航路的开辟。

探究奥斯曼帝国如何深刻影响欧洲和亚洲历史的?

南亚: 印 度

中古时期的亚洲——印度

德里苏丹国(1206-1526),是实行伊斯兰教国家的政教合一制度。苏丹既是国家元首,又是伊斯兰教最高教长,集君权和神权于一身。德里苏丹国时期,印度的穆斯林人数剧增,伊斯兰教上升为与印度教并列的主要宗教。中央政府有36个部,还建立了行省制的地方统治体系,由穆斯林地方军事贵族掌权。

随着伊斯兰教的传播,阿拉伯、波斯、突厥的语言、文化、生活方式和社会习俗大量传进印度并且渗入土著的古老文化之中,奠定了现代南亚文化的基础。

笈多帝国是印度人创建的一个大帝国,经历了约一百余年的政治统一和社会安定时期。王朝实行中央集权制,经济富庶、人口稠密的恒河流域为中心,经济获得了空前的发展。手工业的进步表现在炼铁、棉纺织业和造船上。对外贸易比较活跃。另外,在梵文文学、绘画、雕刻、建筑艺术等方面取得显著成就。

笈多王朝控制着孟加拉和西印度沿海港口,对东南亚及中国的贸易主要是沿“海上丝绸之路”进行的。印度商人经马六甲海峡到达过中国的广州进行贸易。

笈多帝国和德里苏丹国

中古时期的亚洲——印度

由信奉伊斯兰教的突厥人、阿富汗人和波斯人组成的军事贵族集团,是德里苏丹统治的社会基础……德里苏丹国正是利用这一社会基础,建立起伊斯兰国家政教合一的君主集权体制。苏丹是全国的最高统治者,集君权和教权于一身……在苏丹之下,中央政府由若干个部组成,分别掌管税收、司法、军事和文书等,各部长官由苏丹任命……在地方上,德里苏丹将各地划分为23个省,任命各省总督来统治。

德里苏丹统治时期,南印度处于封建王公分裂割据的局面……在14世纪初,南方印度教王公开始兴起反对北方伊斯兰教政权,建立独立国家的斗争,于是德干高原南部兴起了印度教政权维查耶那加尔王国,领土几乎覆盖整个南印度,并与信奉伊斯兰教的巴曼王国进行了旷日持久的战争,以争夺德干高原的霸权。 ——孟广林 《世界中世纪史》

依据材料,总结南亚印度发展的特点

政治:实行政教合一的君主集权体制,君主集君权和教权于一身,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态

1、笈多帝国

(1)建立时间:

(2)宗教:

4世纪

印度教

2、德里苏丹国家

(1)建立时间:

(2)宗教:

13世纪初

伊斯兰教

(3)政治体制:

①最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;

②地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

德里苏丹统治时期,虽然时有战乱,但由于政治统一改变了原来小国林立的割据状态,穆斯林的到来也促进了社会交往的扩大,社会经济有了明显的发展……棉花、甘蔗、香料等经济作物成了主要的农作物,在手工业上,纺织业发展迅速,产品远销海外,官营手工业规模大,商业随之繁荣,出现许多新兴城市,城市间的贸易兴盛,在外贸上,与中亚、西亚以及东南亚和中国等地都有比较密切的贸易联系。

中世纪时期南亚文化是其古代文化的继续,而外来伊斯兰文化对它的发展产生了重要的影响……中世纪印度文学上的成就以梵文文学为典型,大约10世纪开始,印度的古典梵文文学开始向民间文学过渡,而这种过渡也因伊斯兰教文化的传入得以加速……伊斯兰教的传入,为印度带来了建筑雕刻艺术的新发展,出现了民间传统与波斯中亚艺术的结合。

中古时期的亚洲——印度

文化:多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展

经济:农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

依据材料,总结南亚印度发展的特点

中古时期的亚洲——印度

中国史籍对印度的最早记载见诸《史记·大宛传》,唐朝初年,统一改称为天竺。如《汉书》“从东南天竺国,可数千里,得蜀贾人市”。

在印度人眼中,中华大地地处东方,是太阳初升之地,所以形象的称谓:震旦。如《佛说灌顶经》卷六载:“阎浮界内有震旦国。”

中国历史中的印度

东亚:日 本

中古时期的亚洲——日本

秦汉之际,中国移民迁入

公元1世纪前后,各地形成100多个小国

公元3世纪中叶, 大和兴起

5世纪,大和统一诸国

公元6世纪下半叶开始,大和国出现统治危机

6-7世纪,社会危机出现

646年,孝德天皇推行“大化改新”

10世纪,中央集权体制开始瓦解

12世纪末,镰仓幕府建立

17世纪,德川幕府建立

日本的发展历程

日本幕府统治的形成

①背景:

10世纪,中央集权体制逐渐瓦解;

庄园制经济的形成与发展;

武士集团的形成。

②形成:

12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府。

③特点:

天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由将军为首的幕府掌握;

武士与将军结成主从关系,成为将军的家臣;

将军赐予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡、兵役等义务。

④德川幕府的统治:

面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

中古时期的亚洲——日本

10世纪时,日本社会经济制度又一次发生重大改变,班田制经济逐渐被封建庄园经济取代,武士集团开始形成,成为重要的政治力量。

武士勇武尚义,绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗,武士道精神是武士的道德规范的行为准则。在二战中,武士道同神道一起,充当了日本法西斯侵略战争的精神武器。

12世纪末,武士集团控制了中央政权,天皇成为虚君,日本自此进入近700年的幕府统治时期。

19世纪中叶,幕府统治最终在倒幕战争中崩溃,天皇恢复最高权力。

武士与幕府

武士在日本最初被称为“侍” 意思是卫士或随从,在古代日本占有特殊

地位,主要从事于战争相关的活动。

中古时期的亚洲——日本

汉:倭奴国王金印,公元57年中国东汉光武帝赐(1784年在日本志贺岛发现)

唐:遣唐使 仿唐大化革新

明:倭寇--日本海商与海盗集团

清:甲午中日战争、八国联军侵华

现代:抗日战争

日本传统文化无处不洋溢着浓郁的中华文化气息,文字、书法、服饰、钱币、建筑、茶道、音乐......

唐代服饰与日本服饰

日本与中国

中古时期的亚洲——日本

古代日本文化主要得益于中国文化的影响,从3世纪开始,中国的汉字和汉文、儒学、律令制度逐渐向日本传播,到唐代达到高峰,正是在中国文化的影响下,奈良时代的日本出现了文化发展的高潮,模仿唐朝在中央设太学、地方设国学,日本人还利用汉字创制了本国文字,但随着假名文字的发展,日本文化逐渐摆脱对中国文化的简单模仿,由所谓的“唐风文化”转化为具有日本特点的所谓“国风文化”。 ——孟广林 《世界中世纪史》

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

《源氏物语》是日本的一部古典文学名著,对于日本文学的发展产生过巨大的影响,被誉为日本古典文学的高峰,在日本开启了“物哀”的时代。被认为是日本的《红楼梦》。引用白居易的诗句90余处。

东亚:朝鲜

中古时期的亚洲——朝鲜

元人所撰《异域志》中称高丽"衣冠随中国各朝制度",因此高丽的服饰也随着中国朝代的变化而变化。宋朝建立后,高丽引进宋朝公服与直脚幞头(高丽称"吉服正角"),君主之服也与宋朝类似,故宋使称其衣冠"一遵我宋之制度" ,唯国王冕服长期沿袭辽朝所赐制度。 便服方面,上层男子"巾帻如唐装" ,下层则"作竹冠以冠之,或方或圆……

4世纪,高句丽迁都平壤

7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛。

10世纪初,高丽王朝建立

14世纪末,李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

16世纪,中朝军民抗击日本侵略,维护朝鲜的独立和统一

朝鲜的发展历程

高丽王朝统一后,为巩固其政治统治,参照中国的唐朝实行封建君主的集权制度,中央政府设三省六部、御史台(司法、监察)、翰林院(掌管机要文书)和中枢院(负责军事),地方划分为十道,设节度使。

7世纪初,日本孝德天皇进行改新,仿效唐朝体制改革官制,建立君主中央集权的国家机构,中央设二官、八省、一台,地方设国、郡、里。废除氏姓贵族世袭制,各级管理由国家任免。(大化革新)

古代朝鲜文化打上了中国文化影响深刻的烙印,如提倡儒学,实行科举制,派贵族子弟到唐朝留学,培养国王所需要的各种人才;另外,中国的汉字、汉文和儒家思想早就传入朝鲜,新罗统一朝鲜后与唐朝密切交往,注重借鉴中国文化来发展本国文化,如朝鲜的文字、史学等,同时朝鲜人民又推陈出新,在借鉴中国胶泥活字印刷的基础上,发明铜活字印刷,这是世界上最早的金属活字。

——孟广林 《世界中世纪史》

朝鲜发展的特点

君主中央集权体制

朝鲜发展的特点

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

同课章节目录