《东海之大乐》课件(22张PPT) 2021-2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》

文档属性

| 名称 | 《东海之大乐》课件(22张PPT) 2021-2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-05 19:18:51 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

秋 水

寓言:

文学作品的一种体裁。常带有讽刺或劝戒的性质,用假托的故事或拟人手法说明某个道理或教训。

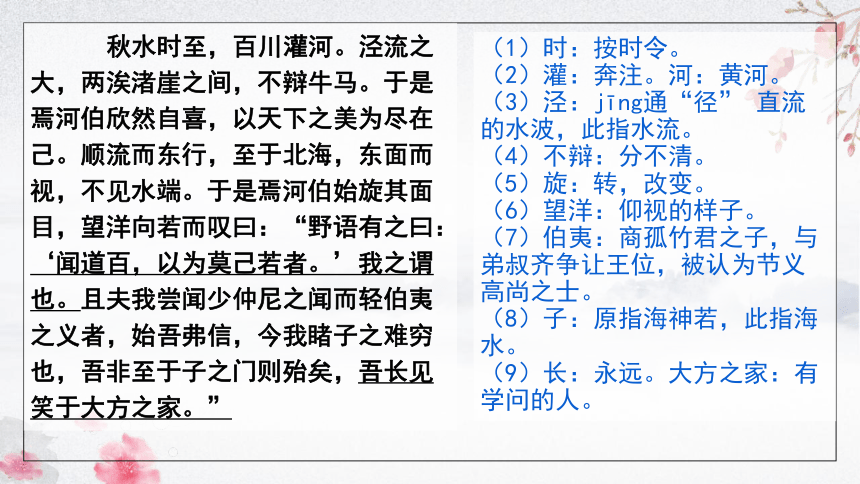

秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。”

(1)时:按时令。

(2)灌:奔注。河:黄河。

(3)泾:jīng通“径” 直流的水波,此指水流。

(4)不辩:分不清。

(5)旋:转,改变。

(6)望洋:仰视的样子。

(7)伯夷:商孤竹君之子,与弟叔齐争让王位,被认为节义高尚之士。

(8)子:原指海神若,此指海水。

(9)长:永远。大方之家:有学问的人。

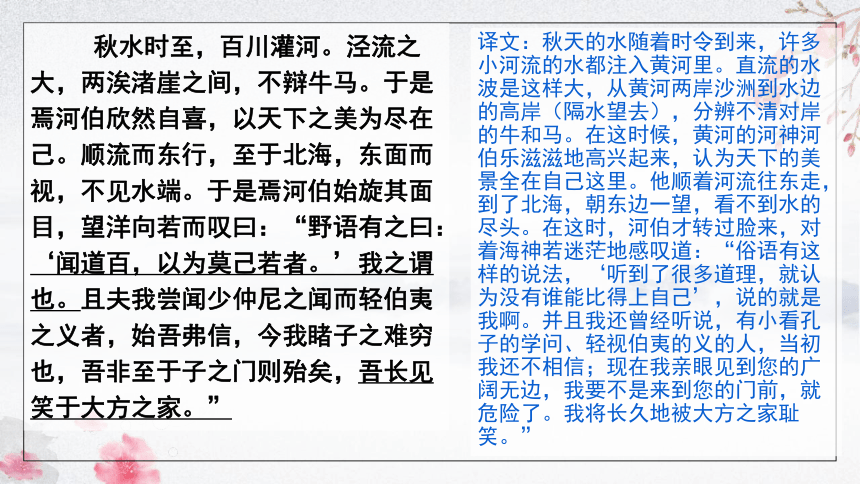

秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。”

译文:秋天的水随着时令到来,许多小河流的水都注入黄河里。直流的水波是这样大,从黄河两岸沙洲到水边的高岸(隔水望去),分辨不清对岸的牛和马。在这时候,黄河的河神河伯乐滋滋地高兴起来,认为天下的美景全在自己这里。他顺着河流往东走,到了北海,朝东边一望,看不到水的尽头。在这时,河伯才转过脸来,对着海神若迷茫地感叹道:“俗语有这样的说法,‘听到了很多道理,就认为没有谁能比得上自己’,说的就是我啊。并且我还曾经听说,有小看孔子的学问、轻视伯夷的义的人,当初我还不相信;现在我亲眼见到您的广阔无边,我要不是来到您的门前,就危险了。我将长久地被大方之家耻笑。”

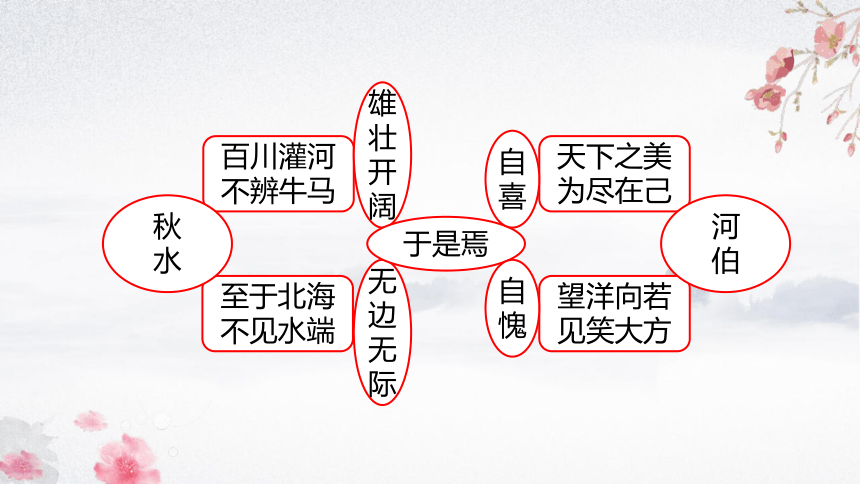

百川灌河

不辨牛马

至于北海

不见水端

天下之美

为尽在己

望洋向若

见笑大方

雄

壮

开

阔

无

边

无

际

于是焉

秋

水

河

伯

自

喜

自

愧

1、探讨河伯这一人物形象

河伯是一个不拘泥于自己的境界,能随境界而提升自我认识的人.

没有认清自己,也没有认清世界。

进入大海意味着其视野的原有格局被打破了,他对自己、对世界有了更准确的认识,知错能改的谦虚态度

2、你从海神若身上得到了怎样的启示

海神若体现了一种大的境界、气象和格局,体现了一种蕴蓄博大而不自满的精神。世间所有人,如果被空间、时间及所受教育束缚,境界、气象、格局便始终不大。只有像海神若一样不断地超脱于空间、时间及所受教育的束缚,不自我赞许、不自以为贤,才能不断地提升自己,达到更高的境界。

3、选文是怎样运用对比的

这是《庄子·秋水》的开篇文字,这段文字篇幅极短,但很富于哲理意味,这与文章的对比手法的运用有很大关系。正是由于有对比,文章的“真知”才得以体现;正是由于有对比,优劣才得以辨别。现将该文使用的多组对比总结如下:

(1)两次所见情景之比。

河伯两次所见之比

第一次所见,是河伯在自己领域内的所见,即:“百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。”此景是何等开阔何等雄壮。

第二次所见,来到大海边时,见到的却是大海“不见水端”的广阔。

一个是“不辩牛马”,一个是“不见水端”,两者孰广孰阔,自不待言。

(2)两次所见后的感受之比。

有所见必有所感。

第一次所感,“于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己”,把河伯那踌躇满志、飘飘然的神态刻画得淋漓尽致。

第二次河伯见到大海后,认识到了自己的渺小与不足,向海神若发出了由衷的感叹:“‘……以为莫己若者。’我之谓也……今我睹子之难穷也……”为自己的浅陋而叹,也为大海的广阔而叹。

前为骄傲自满,后为虚心认错,甘拜下风,两者形成鲜明对比。

(3)两种做法所产生的结果之比。

第一次自大、自满,结果将“长见笑于大方之家”,自大自满往往会使人产生错误的认识,导致错误的做法,甚至导致他人的耻笑、鄙视。

第二次所见所体现的是河伯虚心认错的态度,知耻的精神风貌,这使河伯在认识上达到了一种升华,实现了从无知到有知的转化。这里既有河伯对自身的新的认识,即由“以天下之美为尽在己”认识到“闻道百,以为莫己若者”,“今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣”。

全文的主旨是什么?

学生甲:《秋水》一文使我认识到骄傲自满会束缚我们前进的步伐。

学生乙:学习《秋水》一文后,我更深刻地意识到, 人要有自知之明。

学生丙:学习了这篇文章,我懂得山外有山,天外有天的道理,每个人的认知是有限的。

你同意以上的说法吗?为什么?

课堂讨论

这则寓言故事包含哪些道理?

人贵有自知之明

谦受益,满招损

自大由于无知

克服主观主义,防止片面性

有比较才有鉴别

主旨:

本则选文,主旨是说大小的相对性,启发人们超脱对自我的偏执;(相对论)

人要不断突破自我局限,追求更高更博大的境界

庄子告诉了我们什么?有什么现实意义?

人要不断突破自我局限

追求更高更博大的境界

齐物论

相对主义思想

(人们认识的有限性、无限性)

顺应自然 “逍遥游”

虚心自处 完善自我

不囿于己见 不自以为是

冰山理论

史记笔法

思维:二元对立

探究:作用相通

鲁迅:从百草园到三味书屋

百草园是儿童的乐园,三味书屋是封建教育制度的牢笼。 (苏俄)

鲁迅:从百草园到三味书屋

思维模式:二元对立

认为百草园中的童年鲁迅是如何“幸福”,进了封建教育的学塾后,每日面对晦涩的“之乎者也”,是如何昏暗、枯燥、森严、无味,如何“痛苦”;少年鲁迅实在值得同情,他无可奈何地承受着“失乐园”的悲哀了。

鲁迅:从百草园到三味书屋

实际上,进入鲁迅的本真生命过程就可以发现,只有百草园而没有三味书屋的鲁迅,是难以想象的,根本无法铸造成思想和文学巨匠的鲁迅。从百草园走进三味书屋,6年求学,迅哥儿长大了,从他的童年迈出了走向成人的第一步。

鲁迅:从百草园到三味书屋

人要成为“成人”,是不能只有百草园的, 他也应该有自己的三味书屋。鲁迅与庄子相似,都是在离乡飘泊的途中写心灵的文章。

为什么是“秋水”,而不是“春水”?

秋水,指人成年之后的后天道物,水比道,秋比年长成人之后。因年长后视听言动大增,又加酒色财气欲念思虑,巨细皆来烦扰,后天道物需求甚多,故用浩浩秋水比之。

秋水阴寒,为肃杀之水,利少害多,非比春夏之水,如在童幼青少,道物外耗有限,且身内道物之化尚未成水,无非氤氲之气而已,故言秋水而不言春水。

庄子思想

1、主张“天道无为”的思想

2、持有相对主义的认识论

3、主张无条件的精神自由

望洋兴叹:

贻笑大方:

大方之家:

本义指在伟大的事物面前感叹自己的微小,今多比喻想做一件事而又无能为力,无可奈何。

被有学问或内行的人所耻笑。

原指深于道术的人,后指精通某种学问或技艺的专家。

秋 水

寓言:

文学作品的一种体裁。常带有讽刺或劝戒的性质,用假托的故事或拟人手法说明某个道理或教训。

秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。”

(1)时:按时令。

(2)灌:奔注。河:黄河。

(3)泾:jīng通“径” 直流的水波,此指水流。

(4)不辩:分不清。

(5)旋:转,改变。

(6)望洋:仰视的样子。

(7)伯夷:商孤竹君之子,与弟叔齐争让王位,被认为节义高尚之士。

(8)子:原指海神若,此指海水。

(9)长:永远。大方之家:有学问的人。

秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。”

译文:秋天的水随着时令到来,许多小河流的水都注入黄河里。直流的水波是这样大,从黄河两岸沙洲到水边的高岸(隔水望去),分辨不清对岸的牛和马。在这时候,黄河的河神河伯乐滋滋地高兴起来,认为天下的美景全在自己这里。他顺着河流往东走,到了北海,朝东边一望,看不到水的尽头。在这时,河伯才转过脸来,对着海神若迷茫地感叹道:“俗语有这样的说法,‘听到了很多道理,就认为没有谁能比得上自己’,说的就是我啊。并且我还曾经听说,有小看孔子的学问、轻视伯夷的义的人,当初我还不相信;现在我亲眼见到您的广阔无边,我要不是来到您的门前,就危险了。我将长久地被大方之家耻笑。”

百川灌河

不辨牛马

至于北海

不见水端

天下之美

为尽在己

望洋向若

见笑大方

雄

壮

开

阔

无

边

无

际

于是焉

秋

水

河

伯

自

喜

自

愧

1、探讨河伯这一人物形象

河伯是一个不拘泥于自己的境界,能随境界而提升自我认识的人.

没有认清自己,也没有认清世界。

进入大海意味着其视野的原有格局被打破了,他对自己、对世界有了更准确的认识,知错能改的谦虚态度

2、你从海神若身上得到了怎样的启示

海神若体现了一种大的境界、气象和格局,体现了一种蕴蓄博大而不自满的精神。世间所有人,如果被空间、时间及所受教育束缚,境界、气象、格局便始终不大。只有像海神若一样不断地超脱于空间、时间及所受教育的束缚,不自我赞许、不自以为贤,才能不断地提升自己,达到更高的境界。

3、选文是怎样运用对比的

这是《庄子·秋水》的开篇文字,这段文字篇幅极短,但很富于哲理意味,这与文章的对比手法的运用有很大关系。正是由于有对比,文章的“真知”才得以体现;正是由于有对比,优劣才得以辨别。现将该文使用的多组对比总结如下:

(1)两次所见情景之比。

河伯两次所见之比

第一次所见,是河伯在自己领域内的所见,即:“百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。”此景是何等开阔何等雄壮。

第二次所见,来到大海边时,见到的却是大海“不见水端”的广阔。

一个是“不辩牛马”,一个是“不见水端”,两者孰广孰阔,自不待言。

(2)两次所见后的感受之比。

有所见必有所感。

第一次所感,“于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己”,把河伯那踌躇满志、飘飘然的神态刻画得淋漓尽致。

第二次河伯见到大海后,认识到了自己的渺小与不足,向海神若发出了由衷的感叹:“‘……以为莫己若者。’我之谓也……今我睹子之难穷也……”为自己的浅陋而叹,也为大海的广阔而叹。

前为骄傲自满,后为虚心认错,甘拜下风,两者形成鲜明对比。

(3)两种做法所产生的结果之比。

第一次自大、自满,结果将“长见笑于大方之家”,自大自满往往会使人产生错误的认识,导致错误的做法,甚至导致他人的耻笑、鄙视。

第二次所见所体现的是河伯虚心认错的态度,知耻的精神风貌,这使河伯在认识上达到了一种升华,实现了从无知到有知的转化。这里既有河伯对自身的新的认识,即由“以天下之美为尽在己”认识到“闻道百,以为莫己若者”,“今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣”。

全文的主旨是什么?

学生甲:《秋水》一文使我认识到骄傲自满会束缚我们前进的步伐。

学生乙:学习《秋水》一文后,我更深刻地意识到, 人要有自知之明。

学生丙:学习了这篇文章,我懂得山外有山,天外有天的道理,每个人的认知是有限的。

你同意以上的说法吗?为什么?

课堂讨论

这则寓言故事包含哪些道理?

人贵有自知之明

谦受益,满招损

自大由于无知

克服主观主义,防止片面性

有比较才有鉴别

主旨:

本则选文,主旨是说大小的相对性,启发人们超脱对自我的偏执;(相对论)

人要不断突破自我局限,追求更高更博大的境界

庄子告诉了我们什么?有什么现实意义?

人要不断突破自我局限

追求更高更博大的境界

齐物论

相对主义思想

(人们认识的有限性、无限性)

顺应自然 “逍遥游”

虚心自处 完善自我

不囿于己见 不自以为是

冰山理论

史记笔法

思维:二元对立

探究:作用相通

鲁迅:从百草园到三味书屋

百草园是儿童的乐园,三味书屋是封建教育制度的牢笼。 (苏俄)

鲁迅:从百草园到三味书屋

思维模式:二元对立

认为百草园中的童年鲁迅是如何“幸福”,进了封建教育的学塾后,每日面对晦涩的“之乎者也”,是如何昏暗、枯燥、森严、无味,如何“痛苦”;少年鲁迅实在值得同情,他无可奈何地承受着“失乐园”的悲哀了。

鲁迅:从百草园到三味书屋

实际上,进入鲁迅的本真生命过程就可以发现,只有百草园而没有三味书屋的鲁迅,是难以想象的,根本无法铸造成思想和文学巨匠的鲁迅。从百草园走进三味书屋,6年求学,迅哥儿长大了,从他的童年迈出了走向成人的第一步。

鲁迅:从百草园到三味书屋

人要成为“成人”,是不能只有百草园的, 他也应该有自己的三味书屋。鲁迅与庄子相似,都是在离乡飘泊的途中写心灵的文章。

为什么是“秋水”,而不是“春水”?

秋水,指人成年之后的后天道物,水比道,秋比年长成人之后。因年长后视听言动大增,又加酒色财气欲念思虑,巨细皆来烦扰,后天道物需求甚多,故用浩浩秋水比之。

秋水阴寒,为肃杀之水,利少害多,非比春夏之水,如在童幼青少,道物外耗有限,且身内道物之化尚未成水,无非氤氲之气而已,故言秋水而不言春水。

庄子思想

1、主张“天道无为”的思想

2、持有相对主义的认识论

3、主张无条件的精神自由

望洋兴叹:

贻笑大方:

大方之家:

本义指在伟大的事物面前感叹自己的微小,今多比喻想做一件事而又无能为力,无可奈何。

被有学问或内行的人所耻笑。

原指深于道术的人,后指精通某种学问或技艺的专家。

同课章节目录