2021-2022学年统编版高中语文必修上册《诗经·邶风·静女》课件(32张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册《诗经·邶风·静女》课件(32张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-06 09:31:36 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《诗经·邶风·静女》

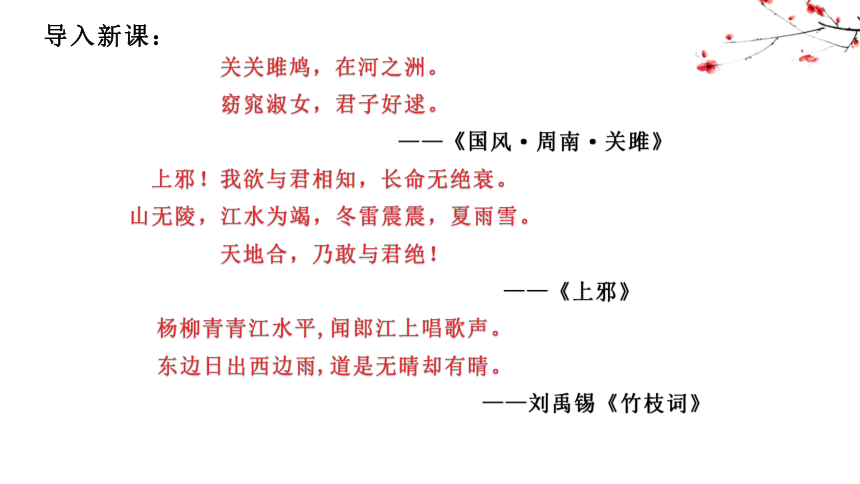

导入新课:

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

——《国风·周南·关雎》

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。

山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪。

天地合,乃敢与君绝!

——《上邪》

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

——刘禹锡《竹枝词》

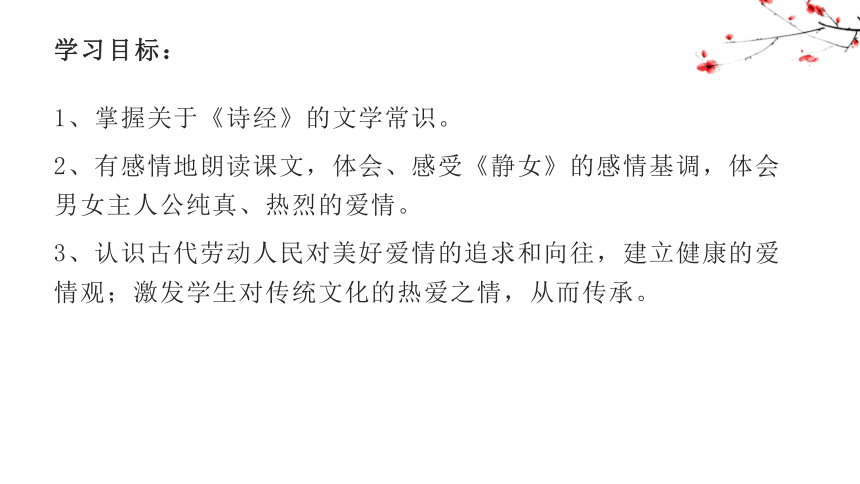

学习目标:

1、掌握关于《诗经》的文学常识。

2、有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基调,体会男女主人公纯真、热烈的爱情。

3、认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往,建立健康的爱情观;激发学生对传统文化的热爱之情,从而传承。

温故知新

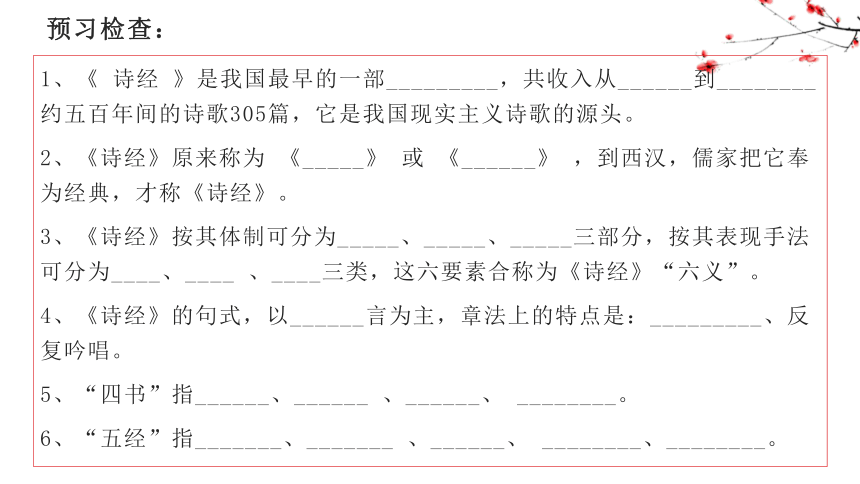

预习检查:

1、《 诗经 》是我国最早的一部_________,共收入从______到________约五百年间的诗歌305篇,它是我国现实主义诗歌的源头。

2、《诗经》原来称为 《_____》 或 《______》 ,到西汉,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

3、《诗经》按其体制可分为_____、_____、_____三部分,按其表现手法可分为____、____ 、____三类,这六要素合称为《诗经》“六义”。

4、《诗经》的句式,以______言为主,章法上的特点是:_________、反复吟唱。

5、“四书”指______、______ 、______、 ________。

6、“五经”指_______、_______ 、______、 ________、________。

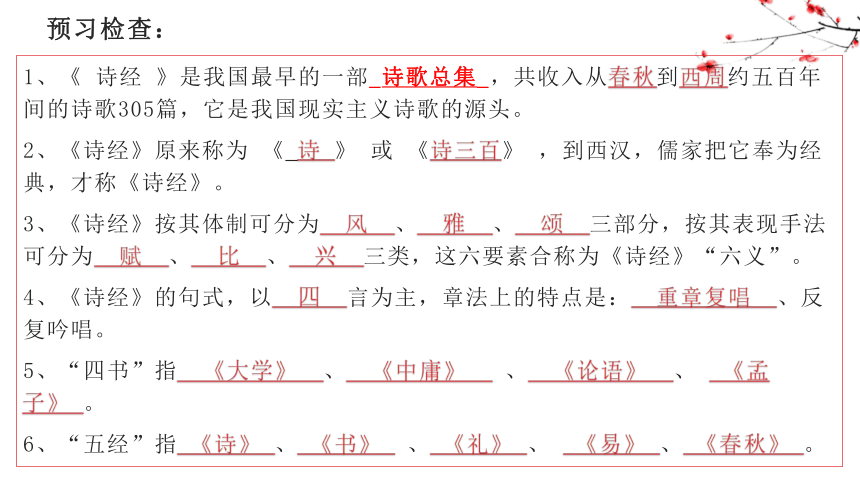

预习检查:

1、《 诗经 》是我国最早的一部_诗歌总集_,共收入从春秋到西周约五百年间的诗歌305篇,它是我国现实主义诗歌的源头。

2、《诗经》原来称为 《 诗 》 或 《诗三百》 ,到西汉,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

3、《诗经》按其体制可分为 风 、 雅 、 颂 三部分,按其表现手法可分为 赋 、 比 、 兴 三类,这六要素合称为《诗经》“六义”。

4、《诗经》的句式,以 四 言为主,章法上的特点是: 重章复唱 、反复吟唱。

5、“四书”指 《大学》 、 《中庸》 、 《论语》 、 《孟子》 。

6、“五经”指 《诗》 、 《书》 、 《礼》 、 《易》 、 《春秋》 。

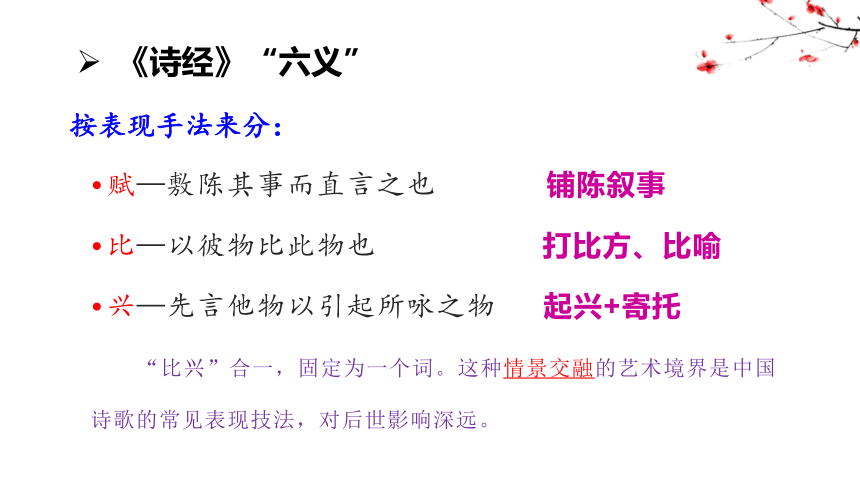

《诗经》“六义”

按其表现内容分:

风—民间歌谣,地方民乐。 “十五国风”

雅—宫廷乐曲,贵族之歌。 “二雅”(大雅、小雅)

颂—宗庙祭祀,祖先之曲。 “三颂”(周、鲁、商)

《诗经》“六义”

按表现手法来分:

赋—敷陈其事而直言之也 铺陈叙事

比—以彼物比此物也 打比方、比喻

兴—先言他物以引起所咏之物 起兴+寄托

“比兴”合一,固定为一个词。这种情景交融的艺术境界是中国诗歌的常见表现技法,对后世影响深远。

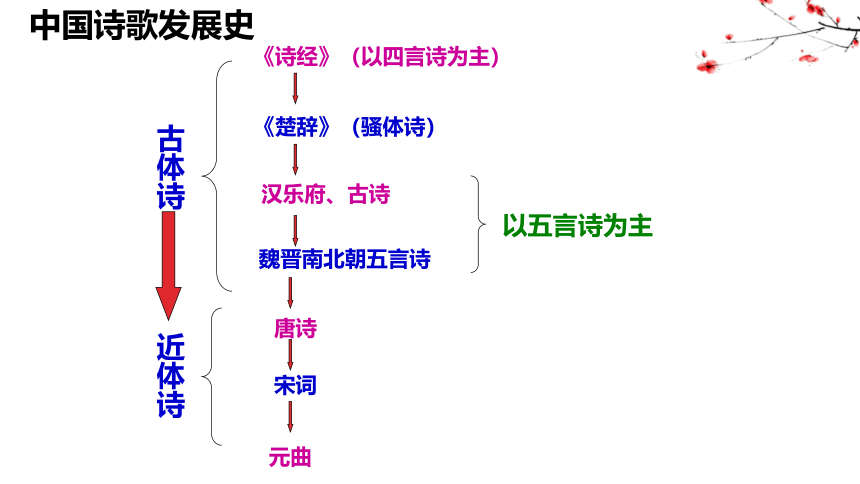

中国诗歌发展史

古体诗

《诗经》(以四言诗为主)

《楚辞》(骚体诗)

汉乐府、古诗

魏晋南北朝五言诗

以五言诗为主

近体诗

唐诗

宋词

元曲

打牢语基

品读

静女

《诗经·邶风》

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

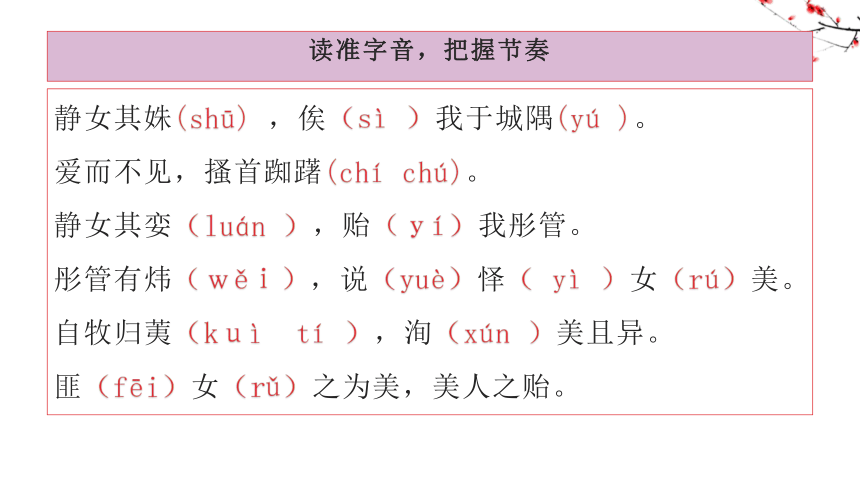

读准字音,把握节奏

静女其姝(shū) ,俟(sì )我于城隅(yú )。

爱而不见,搔首踟躇(chí chú)。

静女其娈(luán ),贻(yí)我彤管。

彤管有炜(wěi),说(yuè)怿( yì )女(rú)美。

自牧归荑(kuì tí ),洵(xún )美且异。

匪(fēi)女(rǔ)之为美,美人之贻。

通假字:

静:同“靖”,文雅和善。爱:同“薆”,隐藏。

见:同“现”,出现。说:通“悦”,喜爱。

女:同“汝”,指彤管。归:通“馈”,赠。

匪:同“非”,不是。女:通“汝”,指荑。

翻译

静女

《诗经·邶风》

文雅的姑娘多么美丽,

在城边的角落等我。

却隐藏起来不出现,

弄得我抓挠头发犹豫徘徊。

文雅的姑娘多么美丽,

送我一枝红色管箫。

红色管箫颜色亮丽,

我对红色管箫很喜爱。

从郊外采来茅草送给我,

茅草确实美丽又稀奇。

不是你这茅草长得美,

而是因为它是美人送给我的。

文本研读

文本解读

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰

文本解读

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰

这一章交代了什么信息?主要描写什么?

交代了地点、人物、事件,描写了男女恋人约会的场景。

“爱而不见,搔首踟蹰”刻画出男女主人公怎样的形象?

“搔首踟跟” ‘爱而不见”两个细节描写。“搔首踟跟” 描绘出男青年抓耳挠腮、焦灼不安的情态,刻画了他憨厚朴实的性格,表现出他对姑娘的深挚情义和迷恋程度。 “爱而不见”描绘出姑娘调皮逗乐的行为,突出她活泼聪慧的性格。

(2)这两个细节不仅使人物形象栩栩如生,而且构成颇具戏剧性的情节,给读者留下丰富的想像空间。

文本解读

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

文本解读

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

这一章运用了什么样的修辞手法?有什么作用?

顶真:前一句的结尾词语紧接着作为后一句的开头词语的那种首尾相“顶”的格式,又叫“连珠”、“蝉联”。

【例】一传十,十传百;大事化小,小事化了

表达作用:结构严密、上下衔接、语势贯通,音律优美。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

“说怿女美”用了什么样的修辞手法,表达了“我”对少女怎样的感情?

“说怿女美”这句话,语带双关,既指女子所赠之物,又指赠物的人。“我”表面上是赞叹管箫之美,实际上是赞叹“静女”之美。这表现了“我”对“静女”的爱恋。

文本解读

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

爱屋及乌,凸现单纯的爱恋之情。

“荑”只是一根野外茅草,为何“我”觉得它“美且异”?

借助“彤管”“荑”抒发情感。表面是对礼物的赞美,实际上是借此来表达对姑娘的赞美喜爱之情。

《静女》

情人相约图

情人相见图

情人送别图

诗眼:说怿

重难点解析

人物形象

男/女

憨厚

真诚

痴情

男子

美丽

热情

调皮

女子

男:憨厚、痴情

“骚首踟蹰”(憨厚、真诚以及见面前的焦灼、忧虑)、

“说怿女美”“匪女之为美,美人之贻”(痴情)。

女:美丽、调皮、可爱

“静女其姝“、“静女其娈”、

“爱而不见”、“贻我彤管”、

“自牧归荑”

艺术手法

重章叠句,委婉含蓄。

《静女》采用重章叠句的形式,赞叹“静女”的美丽,具有音乐美。

巧用双关,借物咏人。

这首诗运用了双关。“彤管有炜,说怪女美”中的“女”,既指“彤管”,又指姑娘。借物咏人,表面上是喜爱“彤管”,其实是借此来表达“我”对姑娘的喜爱之情,别具真率纯朴之美。

细节描写。

细节描写突显人物形象。

艺术手法

重章叠唱:

每一章的字数句数相同,只是在相同的位置上换用不同的词语的表现手法。

表达效果:

形成一咏三叹,回环往复的音乐美;语意逐层递进,加深情感,强化主题。

乡愁

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

余光中

顶真(顶针、联珠)

顶真,也称“顶针”、“联珠”、“蝉联”,是对联的一种修辞手法。其特点是用联语中前一句的末字(词)作为后一句的起字(词),句子首尾相连,上递下接,环环紧扣,一气呵成,读来令人拍手叫绝。

如:水面冻冰,冰积雪,雪上加霜;

爱的痛了 痛的哭了 哭的累了

《记事本》陈慧琳

匪女之为美,美人之贻”—— 因为爱美人,所以才爱草。

本文主旨

《静女》是一首优美的爱情诗,以第一人称“我”的口吻,直接叙述了“我”与静女的极富生活情趣的约会。 表现了他们健康纯真的感情。反映古代广大人民对自由婚姻和美好、幸福的爱情生活的追求与向往。

《诗经·邶风·静女》

导入新课:

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

——《国风·周南·关雎》

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。

山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪。

天地合,乃敢与君绝!

——《上邪》

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

——刘禹锡《竹枝词》

学习目标:

1、掌握关于《诗经》的文学常识。

2、有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基调,体会男女主人公纯真、热烈的爱情。

3、认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往,建立健康的爱情观;激发学生对传统文化的热爱之情,从而传承。

温故知新

预习检查:

1、《 诗经 》是我国最早的一部_________,共收入从______到________约五百年间的诗歌305篇,它是我国现实主义诗歌的源头。

2、《诗经》原来称为 《_____》 或 《______》 ,到西汉,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

3、《诗经》按其体制可分为_____、_____、_____三部分,按其表现手法可分为____、____ 、____三类,这六要素合称为《诗经》“六义”。

4、《诗经》的句式,以______言为主,章法上的特点是:_________、反复吟唱。

5、“四书”指______、______ 、______、 ________。

6、“五经”指_______、_______ 、______、 ________、________。

预习检查:

1、《 诗经 》是我国最早的一部_诗歌总集_,共收入从春秋到西周约五百年间的诗歌305篇,它是我国现实主义诗歌的源头。

2、《诗经》原来称为 《 诗 》 或 《诗三百》 ,到西汉,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

3、《诗经》按其体制可分为 风 、 雅 、 颂 三部分,按其表现手法可分为 赋 、 比 、 兴 三类,这六要素合称为《诗经》“六义”。

4、《诗经》的句式,以 四 言为主,章法上的特点是: 重章复唱 、反复吟唱。

5、“四书”指 《大学》 、 《中庸》 、 《论语》 、 《孟子》 。

6、“五经”指 《诗》 、 《书》 、 《礼》 、 《易》 、 《春秋》 。

《诗经》“六义”

按其表现内容分:

风—民间歌谣,地方民乐。 “十五国风”

雅—宫廷乐曲,贵族之歌。 “二雅”(大雅、小雅)

颂—宗庙祭祀,祖先之曲。 “三颂”(周、鲁、商)

《诗经》“六义”

按表现手法来分:

赋—敷陈其事而直言之也 铺陈叙事

比—以彼物比此物也 打比方、比喻

兴—先言他物以引起所咏之物 起兴+寄托

“比兴”合一,固定为一个词。这种情景交融的艺术境界是中国诗歌的常见表现技法,对后世影响深远。

中国诗歌发展史

古体诗

《诗经》(以四言诗为主)

《楚辞》(骚体诗)

汉乐府、古诗

魏晋南北朝五言诗

以五言诗为主

近体诗

唐诗

宋词

元曲

打牢语基

品读

静女

《诗经·邶风》

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

读准字音,把握节奏

静女其姝(shū) ,俟(sì )我于城隅(yú )。

爱而不见,搔首踟躇(chí chú)。

静女其娈(luán ),贻(yí)我彤管。

彤管有炜(wěi),说(yuè)怿( yì )女(rú)美。

自牧归荑(kuì tí ),洵(xún )美且异。

匪(fēi)女(rǔ)之为美,美人之贻。

通假字:

静:同“靖”,文雅和善。爱:同“薆”,隐藏。

见:同“现”,出现。说:通“悦”,喜爱。

女:同“汝”,指彤管。归:通“馈”,赠。

匪:同“非”,不是。女:通“汝”,指荑。

翻译

静女

《诗经·邶风》

文雅的姑娘多么美丽,

在城边的角落等我。

却隐藏起来不出现,

弄得我抓挠头发犹豫徘徊。

文雅的姑娘多么美丽,

送我一枝红色管箫。

红色管箫颜色亮丽,

我对红色管箫很喜爱。

从郊外采来茅草送给我,

茅草确实美丽又稀奇。

不是你这茅草长得美,

而是因为它是美人送给我的。

文本研读

文本解读

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰

文本解读

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰

这一章交代了什么信息?主要描写什么?

交代了地点、人物、事件,描写了男女恋人约会的场景。

“爱而不见,搔首踟蹰”刻画出男女主人公怎样的形象?

“搔首踟跟” ‘爱而不见”两个细节描写。“搔首踟跟” 描绘出男青年抓耳挠腮、焦灼不安的情态,刻画了他憨厚朴实的性格,表现出他对姑娘的深挚情义和迷恋程度。 “爱而不见”描绘出姑娘调皮逗乐的行为,突出她活泼聪慧的性格。

(2)这两个细节不仅使人物形象栩栩如生,而且构成颇具戏剧性的情节,给读者留下丰富的想像空间。

文本解读

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

文本解读

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

这一章运用了什么样的修辞手法?有什么作用?

顶真:前一句的结尾词语紧接着作为后一句的开头词语的那种首尾相“顶”的格式,又叫“连珠”、“蝉联”。

【例】一传十,十传百;大事化小,小事化了

表达作用:结构严密、上下衔接、语势贯通,音律优美。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

“说怿女美”用了什么样的修辞手法,表达了“我”对少女怎样的感情?

“说怿女美”这句话,语带双关,既指女子所赠之物,又指赠物的人。“我”表面上是赞叹管箫之美,实际上是赞叹“静女”之美。这表现了“我”对“静女”的爱恋。

文本解读

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

爱屋及乌,凸现单纯的爱恋之情。

“荑”只是一根野外茅草,为何“我”觉得它“美且异”?

借助“彤管”“荑”抒发情感。表面是对礼物的赞美,实际上是借此来表达对姑娘的赞美喜爱之情。

《静女》

情人相约图

情人相见图

情人送别图

诗眼:说怿

重难点解析

人物形象

男/女

憨厚

真诚

痴情

男子

美丽

热情

调皮

女子

男:憨厚、痴情

“骚首踟蹰”(憨厚、真诚以及见面前的焦灼、忧虑)、

“说怿女美”“匪女之为美,美人之贻”(痴情)。

女:美丽、调皮、可爱

“静女其姝“、“静女其娈”、

“爱而不见”、“贻我彤管”、

“自牧归荑”

艺术手法

重章叠句,委婉含蓄。

《静女》采用重章叠句的形式,赞叹“静女”的美丽,具有音乐美。

巧用双关,借物咏人。

这首诗运用了双关。“彤管有炜,说怪女美”中的“女”,既指“彤管”,又指姑娘。借物咏人,表面上是喜爱“彤管”,其实是借此来表达“我”对姑娘的喜爱之情,别具真率纯朴之美。

细节描写。

细节描写突显人物形象。

艺术手法

重章叠唱:

每一章的字数句数相同,只是在相同的位置上换用不同的词语的表现手法。

表达效果:

形成一咏三叹,回环往复的音乐美;语意逐层递进,加深情感,强化主题。

乡愁

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

余光中

顶真(顶针、联珠)

顶真,也称“顶针”、“联珠”、“蝉联”,是对联的一种修辞手法。其特点是用联语中前一句的末字(词)作为后一句的起字(词),句子首尾相连,上递下接,环环紧扣,一气呵成,读来令人拍手叫绝。

如:水面冻冰,冰积雪,雪上加霜;

爱的痛了 痛的哭了 哭的累了

《记事本》陈慧琳

匪女之为美,美人之贻”—— 因为爱美人,所以才爱草。

本文主旨

《静女》是一首优美的爱情诗,以第一人称“我”的口吻,直接叙述了“我”与静女的极富生活情趣的约会。 表现了他们健康纯真的感情。反映古代广大人民对自由婚姻和美好、幸福的爱情生活的追求与向往。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读