古诗词诵读《李凭箜篌引》课件(46张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《李凭箜篌引》课件(46张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-06 12:15:56 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

李凭箜篌引

李贺

活动:

请同学回忆一下,我们曾经学过的文学作品中,其中不乏有描写音乐或者乐器的,你能说出来吗?

古人描写音乐美的词语和句子:

子在齐闻韶,三月不知肉味。

——《论语·述而》

余音绕梁,三日不绝。

——《列子·汤问》

此曲只应天上有,人间哪得几回闻?

——唐·杜甫 《赠花卿》

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷瑟弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

——《琵琶行》

客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

——苏轼《赤壁赋》

“白香山‘江上琵琶’,韩退之《颖师琴》,李长吉《李凭箜篌引》,皆摹写声音之至文。韩足以惊天,李足以泣鬼,白足以移人。”

——清 方扶南《李长吉诗集批注》卷一

思考:《李凭箜篌引》

从诗体看,属

从内容看,是一首

乐府歌行体

叙事诗

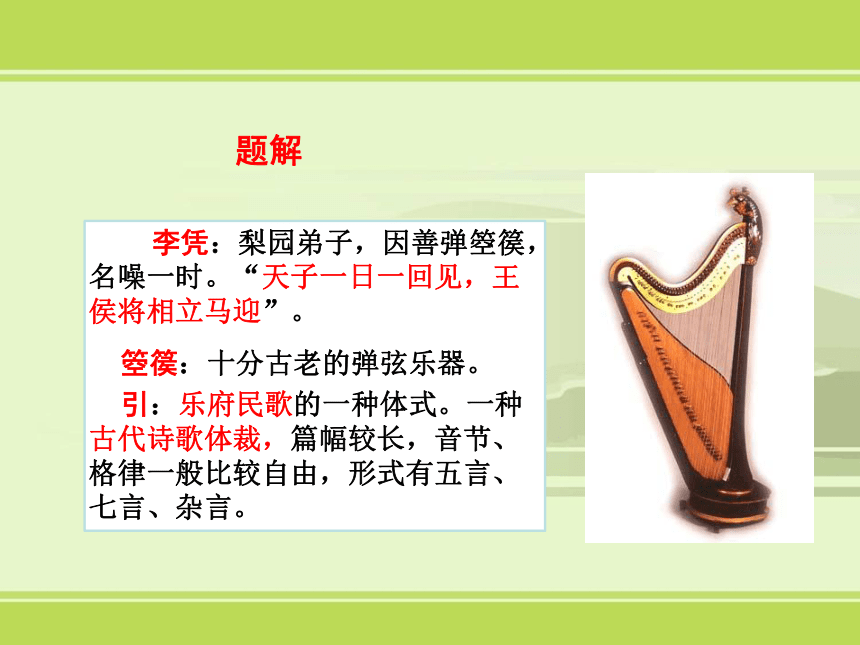

题解

李凭:梨园弟子,因善弹箜篌,名噪一时。“天子一日一回见,王侯将相立马迎”。

箜篌:十分古老的弹弦乐器。

引:乐府民歌的一种体式。一种古代诗歌体裁,篇幅较长,音节、格律一般比较自由,形式有五言、七言、杂言。

李贺(790-816),中唐著名诗人。字长吉,祖籍陇西,自称“陇西长吉”。青少年时,才华出众,名动京师,可惜仕途坎坷,怀才不遇,一生愁苦抑郁,体弱多病,仅做过3年九品微官奉礼郎,卒时年仅27岁。有“诗鬼”之称,是与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维齐名的唐代著名诗人

作者介绍

李贺是中唐的浪漫主义诗人,又是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。他喜欢在神话故事、鬼魅世界里驰骋,以其大胆、诡异的想象力,构造出波谲云诡、迷离惝恍的艺术境界,抒发好景不长、时光易逝的感伤情绪。

《李凭箜篌引》是李贺的代表作,大约作于811-813年,当时李贺在长安任奉礼郎。箜篌演奏技艺到唐代达到了极高的水平。

李凭 (píng) 箜篌(kōng hóu)

凤凰(huáng) 女娲(wā)

教(jiāo) 神妪 (yù)

瘦蛟(jiāo) 倚桂树(yǐ)

凝云 (níng ) 颓(tuí )

本诗朗读的注意事项

(1) 押韵

(2) 节拍

(3) 对仗

(4) 平仄

(5) 感情

因声求气 吟咏诗韵

这是一首乐府歌行体,四次换韵,且句句用韵,韵脚很密,有时是“二二一二”的节拍,有时是“二二二一”的节拍。全诗的节奏、押韵情况如下:

李凭箜篌引

李贺

吴丝/蜀桐/张/高秋,空山/凝云/颓/不流。

江娥/啼竹/素女/愁,李凭/中国/弹/箜篌。

昆山/玉碎/凤凰/叫,芙蓉/泣露/香兰/笑。

十二/门前/融/冷光,二十/三丝/动/紫皇。

女娲/炼石/补天/处,石破/天惊/逗/秋雨。

梦入/神山/教/神妪,老鱼/跳波/瘦蛟/舞。

吴质/不眠/倚/桂树,露脚/斜飞/湿/寒兔。

译一译

吴丝蜀桐制成精美的箜篌,奏出的乐声飘荡在睛朗的深秋。听到美妙的乐声,天空的白云凝聚,不再飘游;那湘娥把点点泪珠洒满斑竹,九天上素女也牵动满腔忧愁。这高妙的乐声从哪儿传出?那是李凭在国都把箜篌弹奏。像昆仑美玉碰击声声清脆,像凤凰那激昂嘹亮的歌喉;像芙蓉在露水中唏嘘饮泣,象兰花迎风开放笑语轻柔。整个长安城的大街小巷,如同沉浸在一片寒光中那样清幽。二十三根弦丝高弹轻拨,天神的心弦也被乐声吸引。高亢的乐声直冲云霄,把女娲炼石补天的天幕震颤。好似天被惊震石震破,引出漫天秋雨声湫湫。夜深沉,乐声把人们带进梦境,梦见李凭把技艺向神女传授;湖里老鱼也奋起在波中跳跃,潭中的瘦蛟龙翩翩起舞乐悠悠。月宫中吴刚被乐声深深吸引,彻夜不眠在桂花树下徘徊逗留。桂树下的兔子也伫立聆听,不顾露珠儿斜飞寒飕 飕!

想一想

1.这首诗主要写了什么内容?

2.根据韵脚,结合内容,全诗可分为几个层次?

1.(1-4句)李凭出场

(先声夺人)

2.(5-8句)描摹乐声

(正面描写乐声)

3.(9-14句)音乐效果

(侧面烘托效果)

李凭弾箜篌的美妙乐声和感人的艺术效果。

说一说

描写音乐的关键是将抽象的音乐化为具体,李贺是怎样描写李凭弾箜篌的?

(想想描写音乐的主要方法有哪些?)

写音乐的常见法

1.以声摹声法

2.以形喻声法

3.动作描绘法

3.联想典故法

4.环境渲染法

5.议论抒情法

6.听者反应法

《琵琶行》音乐描写手法:

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

环境渲染法

“轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》”

动作描绘法

“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”

以声摹声法

“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”

听者反应法

昆山玉碎凤凰叫

芙蓉泣露香兰笑

清脆和缓

惨淡清丽

(比喻、拟人、通感)正面描写

通感就是把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移。

角度之一:正面描写

“昆山玉碎凤凰叫”

以声写声。

“昆山玉碎”写声音的清脆,“凤凰叫”写声音的和缓。

表现乐声的起伏多变。

“芙蓉泣露香兰笑”

以形写声。

“芙蓉泣露”可以唤起露滴残荷的形象感,形容乐声的凄凉;“香兰笑”可以唤起兰花盛开宛如笑靥的形象感,形同乐声的欢快愉悦。

不仅可以耳闻,而且可以目睹。这种表现方法,真有形神兼备之妙。

空山凝云颓不流

湘娥啼竹素女愁

角度二:侧面烘托(音乐效果)

十二门前融冷光,二十三弦动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

“响遏行云”——《列子 汤问》 :"秦青抚节悲歌,响遏行云"。此言山中的行云因听到李凭弹奏的箜篌声而凝定不动了。

写音乐效果。

移情于物,把云写成具有人的听觉功能和思想感情。

江娥啼竹素女愁

点出音乐情感 :“愁”

用典:“江娥啼竹”“素女”

从侧面写出了音乐声的感人肺腑。

江娥啼竹素女愁

十二门:借指长安。

“融”:音乐具有不可抗拒的感化力和渗透力。

紫皇:一语双关语,兼指天帝和当时的皇帝。

巧妙的过渡手法,承上启下,音乐由人间传到仙界,比较自然地把诗歌的意境由人间扩大到天界。

十二门前融冷光,二十三弦动紫皇。

想象大胆新奇,出人意表。

摹状乐声的急促,也可以唤起连绵不绝的忧郁形象。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

教:对乐师的高度评价,对乐曲的无比赞赏,——仙乐。

老、瘦:音乐的感染力之大。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

音乐终结后,听众却沉浸在音乐所带来的情绪中久久不能脱出。吴质不眠、露湿寒兔,从侧面反映了李凭箜篌演奏的缠绵动听、余韵无穷。

曲已终而意犹未尽。

十二门前融冷光,二十三弦动紫皇

现实

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨

天上

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞

神山

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔

月宫

描写顺序

李凭箜篌引

正面

侧面

玉碎 凤凰叫

清脆和缓

芙蓉泣 香兰笑

惨淡清丽

娥女悲愁 浮云凝滞

皇帝感动 气象万千

女娲入迷 石破天惊

神妪折服 鱼龙起舞

吴刚不眠 玉兔忘归

想象奇特

意象丰富

大胆夸张

描写手法

无论是正面描写还是侧面烘托,都是建立在诗人丰富的想象的基础上的。

通过这节课对《李凭箜篌引》的鉴赏,联系之前学过的《琵琶行》《赤壁赋》对音乐的描写,我们明白,古人写音乐,喜欢运用正面描摹和侧面烘托相结合的手法

合作探究

《李凭箜篌引》寄寓了诗人怎样的思想感情?呈现了作者怎样的心灵世界呢?

从对意象内涵以及作者身世、性格、写作背景的分析可知,这首诗除描写音乐外,还抒发了作者怀才不遇和知音难觅的苦闷,全诗无处不寄托着诗人的情思。

所以,这首描摹音乐的诗,其实是作者人生的真实写照,蕴涵了诗人坎坷多难的人生感慨。

总结中心

这是一首描写箜篌演奏的诗作。诗人驰骋想象,运用神话传说,以丰富的艺术形象再现了演奏者所创造的诗意浓郁的音乐境界,赞美了李凭高超的演奏技艺。

1.侧面烘托,通过描摹音乐效果来衬托音乐本身;

2.运用化无形为有形的通感手法和夸张手法;

3.修辞手法多样:比喻、拟人、借代、用典;

4.运用浪漫主义的手法,用自由的想象和瑰丽的神会世界来表现音乐世界的。

艺术特色

《琵琶行》中以声喻声的形象化描写——

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘,间关莺语花底滑

幽咽泉流冰下难,银瓶乍破水浆进

铁骑突出刀枪鸣,四弦一声如裂帛

回顾白居易的《琵琶行》和《李凭箜篌引》,比较它们在音乐描写时所用的不同技法,说说它们各自的艺术风格。

思考:如此的比喻描写凸现了音乐的什么特点?

比较鉴赏

(1)在音乐描写时所用的不同技法:

《李凭箜篌引》主要描写音乐产生的艺术效果,对于音乐旋律本身的起伏跌宕着墨并不多,只有“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑”两句,为侧面烘托手法。

《琵琶行》主要通过比喻描摹音色的强弱缓急,为直接描写的手法,“江州司马青衫湿”为侧面烘托。

(2)风格迥异:

《李凭箜篌引》纯为描摹音乐,没有诗人的情感寄托,风格凄寒冷艳、浪漫瑰丽。

《琵琶行》是一首叙事诗,在描摹音乐时也在叙事和抒情,琵琶女弹奏时的情态动作和作者的身世体验都穿插其中,其风格平易感伤。

1.下列各句中“国”字含义与众不同的一项是( )

A.李凭中国弹箜篌

B.国中属而和者数千人

C.登斯楼也,则有去国怀乡

D.若能以吴越之众与中国抗衡

【解析】 D项的“国”是地区的意思,其它的都是国都的意思。

D

针对性训练

2.下列各句中所用修辞方法与众不同的一项是( )

A.指如削葱根,口如含朱丹。

B.古来万事东流水。

C.大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

D.二十三丝动紫皇。

【解析】 D为借代,其它的是比喻。

D

3.下列六句诗分编为四组,全部表现诗人丰富的想象力的一组是( )

①李凭中国弹箜篌 ②女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨 ③梦入神山教神妪 ④老鱼跳波瘦蛟舞 ⑤吴质不眠倚桂树 ⑥昆山玉碎凤凰叫

A.①③④⑤ B.②③④⑤

C.①②⑤⑥ D.②③④⑥

B

4.下列文学常识表述有误的一项是( )

A.刘禹锡,唐代著名文学家,唯物主义哲学家。其诗通俗清新。《竹枝词》《柳枝词》等组诗,富有民歌特色,为唐诗中别开生面之作。

B.白居易,字乐天,晚年号香山居士,唐代伟大诗人。在文学上,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,是古文运动的倡导者。其诗语言通俗。

C.元稹,唐代杰出诗人。与白居易友善,常相唱和,世称“元白”。所作传《莺莺传》为后来《西厢记》故事所取材。

D.李贺,唐代诗人。所作诗歌善于熔铸词采,驰骋想象,好运用神话、传说创造出新奇瑰丽的诗句,富有浪漫气息。他与李白、李商隐被合称为“三李”。

【解析】 B项“是古文运动的倡导者”不对。应是韩愈、柳宗元。

B

6.对诗句中词语理解不准确的一项是( )

A.“高秋”一语,除了表明时间是九月深秋,还含有“秋高气爽”的意思,与“深秋”、“暮秋”之类相比,更富蕴含。

B.用“芙蓉泣露”和“香兰笑”描写琴声的欢快,不仅可以耳闻,而且可以目睹。

C.“紫皇”是双关语,兼指天帝和当时的皇帝。诗人不用“君王”而用“紫皇”,不单是遣词造句上追求新奇,而且是一种巧妙的过渡手法,承上启下,比较自然地把诗歌的意境由人寰扩大到仙府。

D.诗人用“老”和“瘦”这两个似乎干枯的字眼修饰鱼龙,却有着完全相反的艺术效果,使音乐形象更加丰满。

B

5.用原诗语句填空。

①侧面写乐声的诗句是:_______________,_____________________。

②正面写乐声的诗句是:__________________,_____________________。

③承上启下的过渡诗句是:_____________________。

7.下列对诗的前六句分析不恰当的一项是( )

A.诗的起句开门见山,“吴丝蜀桐”写箜篌构造精良,借以衬托演奏者技艺的高超,写物即写人,收到一箭双雕的功效。

B.二、三句写乐声,诗人故意避开无形无色、难以捉摸的主体——箜篌声,从客体——空山凝云之类落笔,以实写虚,亦真亦幻,极富表现力。

C.第四句用“赋”笔点出演奏者的姓名,而且交代了演奏地点。

D.五、六两句正面写乐声,都是以形写声,着重表现乐声的起伏多变和优美动听。

D

8.对后八句理解和分析不恰当的一项是( )

A.“十二门前融冷光”一句,作者写长安十二道城门前的冷光被箜篌声所消融,这怎么可能呢?

B.“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。”乐声传到天上,正在补天的女娲听得入了迷,竟然忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻。

C.诗人从天庭描写到神山,那美妙绝伦的乐声传到神山,令神妪也为之感动不已;乐声感物至深,致使“老鱼跳波瘦蛟舞”。

D.结尾两句进一步烘托:成天伐桂、劳累不堪的吴刚倚着桂树,久久地立在那里,竟忘了睡觉;玉兔蹲伏一旁,任凭深夜的露水不停地洒落在身上,把毛浸湿也不肯离去。

A

9.对这首诗理解和叙述有误的一项是( )

A.本诗想象丰富,色彩瑰丽,艺术感染力很强。清人方扶南把它与白居易的《琵琶行》和韩愈的《听颖师弹琴》相提并论,推许为“摹写声音至文”。

B.前四句,诗人故意突破按照顺序交代人物、时间、地点的一般写法,另作精心安排,先写琴,写声,然后写人,时间和地点一前一后,穿插其中。这样,突出了乐声,有着先声夺人的艺术力量。

C.从第七句起到篇终,都是写音响效果。其中前六句以形写声,摄取的多是运动着的物象;最后两句改用静物,作进一步烘托。

D.本诗不但成功地描写了李凭弹的箜篌声之神奇美妙,而且直抒胸臆,赞美了他的高超技艺。

【解析】 “直抒胸臆”不对。

D

10.对本诗艺术手法描述不恰当的一项是( )

A.本诗的最大特点是想象奇特,形象鲜明,充满浪漫主义色彩。

B.诗人借助联想、想象、象征等手法,把抽象的箜篌声转化为具体的物象,使之可见可感。

C.诗歌没有对李凭的技艺作直接的评判,也没有直接描述诗人的自我感受,有的只是对于乐声及其效果的描绘。

D.纵观全篇,诗中无不寄托着诗人的情思,曲折而又明朗地表达了他对乐曲的感受和评价。

【解析】 没有“象征”手法。

B

李凭箜篌引

李贺

活动:

请同学回忆一下,我们曾经学过的文学作品中,其中不乏有描写音乐或者乐器的,你能说出来吗?

古人描写音乐美的词语和句子:

子在齐闻韶,三月不知肉味。

——《论语·述而》

余音绕梁,三日不绝。

——《列子·汤问》

此曲只应天上有,人间哪得几回闻?

——唐·杜甫 《赠花卿》

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷瑟弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

——《琵琶行》

客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

——苏轼《赤壁赋》

“白香山‘江上琵琶’,韩退之《颖师琴》,李长吉《李凭箜篌引》,皆摹写声音之至文。韩足以惊天,李足以泣鬼,白足以移人。”

——清 方扶南《李长吉诗集批注》卷一

思考:《李凭箜篌引》

从诗体看,属

从内容看,是一首

乐府歌行体

叙事诗

题解

李凭:梨园弟子,因善弹箜篌,名噪一时。“天子一日一回见,王侯将相立马迎”。

箜篌:十分古老的弹弦乐器。

引:乐府民歌的一种体式。一种古代诗歌体裁,篇幅较长,音节、格律一般比较自由,形式有五言、七言、杂言。

李贺(790-816),中唐著名诗人。字长吉,祖籍陇西,自称“陇西长吉”。青少年时,才华出众,名动京师,可惜仕途坎坷,怀才不遇,一生愁苦抑郁,体弱多病,仅做过3年九品微官奉礼郎,卒时年仅27岁。有“诗鬼”之称,是与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维齐名的唐代著名诗人

作者介绍

李贺是中唐的浪漫主义诗人,又是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。他喜欢在神话故事、鬼魅世界里驰骋,以其大胆、诡异的想象力,构造出波谲云诡、迷离惝恍的艺术境界,抒发好景不长、时光易逝的感伤情绪。

《李凭箜篌引》是李贺的代表作,大约作于811-813年,当时李贺在长安任奉礼郎。箜篌演奏技艺到唐代达到了极高的水平。

李凭 (píng) 箜篌(kōng hóu)

凤凰(huáng) 女娲(wā)

教(jiāo) 神妪 (yù)

瘦蛟(jiāo) 倚桂树(yǐ)

凝云 (níng ) 颓(tuí )

本诗朗读的注意事项

(1) 押韵

(2) 节拍

(3) 对仗

(4) 平仄

(5) 感情

因声求气 吟咏诗韵

这是一首乐府歌行体,四次换韵,且句句用韵,韵脚很密,有时是“二二一二”的节拍,有时是“二二二一”的节拍。全诗的节奏、押韵情况如下:

李凭箜篌引

李贺

吴丝/蜀桐/张/高秋,空山/凝云/颓/不流。

江娥/啼竹/素女/愁,李凭/中国/弹/箜篌。

昆山/玉碎/凤凰/叫,芙蓉/泣露/香兰/笑。

十二/门前/融/冷光,二十/三丝/动/紫皇。

女娲/炼石/补天/处,石破/天惊/逗/秋雨。

梦入/神山/教/神妪,老鱼/跳波/瘦蛟/舞。

吴质/不眠/倚/桂树,露脚/斜飞/湿/寒兔。

译一译

吴丝蜀桐制成精美的箜篌,奏出的乐声飘荡在睛朗的深秋。听到美妙的乐声,天空的白云凝聚,不再飘游;那湘娥把点点泪珠洒满斑竹,九天上素女也牵动满腔忧愁。这高妙的乐声从哪儿传出?那是李凭在国都把箜篌弹奏。像昆仑美玉碰击声声清脆,像凤凰那激昂嘹亮的歌喉;像芙蓉在露水中唏嘘饮泣,象兰花迎风开放笑语轻柔。整个长安城的大街小巷,如同沉浸在一片寒光中那样清幽。二十三根弦丝高弹轻拨,天神的心弦也被乐声吸引。高亢的乐声直冲云霄,把女娲炼石补天的天幕震颤。好似天被惊震石震破,引出漫天秋雨声湫湫。夜深沉,乐声把人们带进梦境,梦见李凭把技艺向神女传授;湖里老鱼也奋起在波中跳跃,潭中的瘦蛟龙翩翩起舞乐悠悠。月宫中吴刚被乐声深深吸引,彻夜不眠在桂花树下徘徊逗留。桂树下的兔子也伫立聆听,不顾露珠儿斜飞寒飕 飕!

想一想

1.这首诗主要写了什么内容?

2.根据韵脚,结合内容,全诗可分为几个层次?

1.(1-4句)李凭出场

(先声夺人)

2.(5-8句)描摹乐声

(正面描写乐声)

3.(9-14句)音乐效果

(侧面烘托效果)

李凭弾箜篌的美妙乐声和感人的艺术效果。

说一说

描写音乐的关键是将抽象的音乐化为具体,李贺是怎样描写李凭弾箜篌的?

(想想描写音乐的主要方法有哪些?)

写音乐的常见法

1.以声摹声法

2.以形喻声法

3.动作描绘法

3.联想典故法

4.环境渲染法

5.议论抒情法

6.听者反应法

《琵琶行》音乐描写手法:

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

环境渲染法

“轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》”

动作描绘法

“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”

以声摹声法

“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”

听者反应法

昆山玉碎凤凰叫

芙蓉泣露香兰笑

清脆和缓

惨淡清丽

(比喻、拟人、通感)正面描写

通感就是把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移。

角度之一:正面描写

“昆山玉碎凤凰叫”

以声写声。

“昆山玉碎”写声音的清脆,“凤凰叫”写声音的和缓。

表现乐声的起伏多变。

“芙蓉泣露香兰笑”

以形写声。

“芙蓉泣露”可以唤起露滴残荷的形象感,形容乐声的凄凉;“香兰笑”可以唤起兰花盛开宛如笑靥的形象感,形同乐声的欢快愉悦。

不仅可以耳闻,而且可以目睹。这种表现方法,真有形神兼备之妙。

空山凝云颓不流

湘娥啼竹素女愁

角度二:侧面烘托(音乐效果)

十二门前融冷光,二十三弦动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

“响遏行云”——《列子 汤问》 :"秦青抚节悲歌,响遏行云"。此言山中的行云因听到李凭弹奏的箜篌声而凝定不动了。

写音乐效果。

移情于物,把云写成具有人的听觉功能和思想感情。

江娥啼竹素女愁

点出音乐情感 :“愁”

用典:“江娥啼竹”“素女”

从侧面写出了音乐声的感人肺腑。

江娥啼竹素女愁

十二门:借指长安。

“融”:音乐具有不可抗拒的感化力和渗透力。

紫皇:一语双关语,兼指天帝和当时的皇帝。

巧妙的过渡手法,承上启下,音乐由人间传到仙界,比较自然地把诗歌的意境由人间扩大到天界。

十二门前融冷光,二十三弦动紫皇。

想象大胆新奇,出人意表。

摹状乐声的急促,也可以唤起连绵不绝的忧郁形象。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

教:对乐师的高度评价,对乐曲的无比赞赏,——仙乐。

老、瘦:音乐的感染力之大。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

音乐终结后,听众却沉浸在音乐所带来的情绪中久久不能脱出。吴质不眠、露湿寒兔,从侧面反映了李凭箜篌演奏的缠绵动听、余韵无穷。

曲已终而意犹未尽。

十二门前融冷光,二十三弦动紫皇

现实

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨

天上

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞

神山

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔

月宫

描写顺序

李凭箜篌引

正面

侧面

玉碎 凤凰叫

清脆和缓

芙蓉泣 香兰笑

惨淡清丽

娥女悲愁 浮云凝滞

皇帝感动 气象万千

女娲入迷 石破天惊

神妪折服 鱼龙起舞

吴刚不眠 玉兔忘归

想象奇特

意象丰富

大胆夸张

描写手法

无论是正面描写还是侧面烘托,都是建立在诗人丰富的想象的基础上的。

通过这节课对《李凭箜篌引》的鉴赏,联系之前学过的《琵琶行》《赤壁赋》对音乐的描写,我们明白,古人写音乐,喜欢运用正面描摹和侧面烘托相结合的手法

合作探究

《李凭箜篌引》寄寓了诗人怎样的思想感情?呈现了作者怎样的心灵世界呢?

从对意象内涵以及作者身世、性格、写作背景的分析可知,这首诗除描写音乐外,还抒发了作者怀才不遇和知音难觅的苦闷,全诗无处不寄托着诗人的情思。

所以,这首描摹音乐的诗,其实是作者人生的真实写照,蕴涵了诗人坎坷多难的人生感慨。

总结中心

这是一首描写箜篌演奏的诗作。诗人驰骋想象,运用神话传说,以丰富的艺术形象再现了演奏者所创造的诗意浓郁的音乐境界,赞美了李凭高超的演奏技艺。

1.侧面烘托,通过描摹音乐效果来衬托音乐本身;

2.运用化无形为有形的通感手法和夸张手法;

3.修辞手法多样:比喻、拟人、借代、用典;

4.运用浪漫主义的手法,用自由的想象和瑰丽的神会世界来表现音乐世界的。

艺术特色

《琵琶行》中以声喻声的形象化描写——

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语

大珠小珠落玉盘,间关莺语花底滑

幽咽泉流冰下难,银瓶乍破水浆进

铁骑突出刀枪鸣,四弦一声如裂帛

回顾白居易的《琵琶行》和《李凭箜篌引》,比较它们在音乐描写时所用的不同技法,说说它们各自的艺术风格。

思考:如此的比喻描写凸现了音乐的什么特点?

比较鉴赏

(1)在音乐描写时所用的不同技法:

《李凭箜篌引》主要描写音乐产生的艺术效果,对于音乐旋律本身的起伏跌宕着墨并不多,只有“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑”两句,为侧面烘托手法。

《琵琶行》主要通过比喻描摹音色的强弱缓急,为直接描写的手法,“江州司马青衫湿”为侧面烘托。

(2)风格迥异:

《李凭箜篌引》纯为描摹音乐,没有诗人的情感寄托,风格凄寒冷艳、浪漫瑰丽。

《琵琶行》是一首叙事诗,在描摹音乐时也在叙事和抒情,琵琶女弹奏时的情态动作和作者的身世体验都穿插其中,其风格平易感伤。

1.下列各句中“国”字含义与众不同的一项是( )

A.李凭中国弹箜篌

B.国中属而和者数千人

C.登斯楼也,则有去国怀乡

D.若能以吴越之众与中国抗衡

【解析】 D项的“国”是地区的意思,其它的都是国都的意思。

D

针对性训练

2.下列各句中所用修辞方法与众不同的一项是( )

A.指如削葱根,口如含朱丹。

B.古来万事东流水。

C.大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

D.二十三丝动紫皇。

【解析】 D为借代,其它的是比喻。

D

3.下列六句诗分编为四组,全部表现诗人丰富的想象力的一组是( )

①李凭中国弹箜篌 ②女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨 ③梦入神山教神妪 ④老鱼跳波瘦蛟舞 ⑤吴质不眠倚桂树 ⑥昆山玉碎凤凰叫

A.①③④⑤ B.②③④⑤

C.①②⑤⑥ D.②③④⑥

B

4.下列文学常识表述有误的一项是( )

A.刘禹锡,唐代著名文学家,唯物主义哲学家。其诗通俗清新。《竹枝词》《柳枝词》等组诗,富有民歌特色,为唐诗中别开生面之作。

B.白居易,字乐天,晚年号香山居士,唐代伟大诗人。在文学上,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,是古文运动的倡导者。其诗语言通俗。

C.元稹,唐代杰出诗人。与白居易友善,常相唱和,世称“元白”。所作传《莺莺传》为后来《西厢记》故事所取材。

D.李贺,唐代诗人。所作诗歌善于熔铸词采,驰骋想象,好运用神话、传说创造出新奇瑰丽的诗句,富有浪漫气息。他与李白、李商隐被合称为“三李”。

【解析】 B项“是古文运动的倡导者”不对。应是韩愈、柳宗元。

B

6.对诗句中词语理解不准确的一项是( )

A.“高秋”一语,除了表明时间是九月深秋,还含有“秋高气爽”的意思,与“深秋”、“暮秋”之类相比,更富蕴含。

B.用“芙蓉泣露”和“香兰笑”描写琴声的欢快,不仅可以耳闻,而且可以目睹。

C.“紫皇”是双关语,兼指天帝和当时的皇帝。诗人不用“君王”而用“紫皇”,不单是遣词造句上追求新奇,而且是一种巧妙的过渡手法,承上启下,比较自然地把诗歌的意境由人寰扩大到仙府。

D.诗人用“老”和“瘦”这两个似乎干枯的字眼修饰鱼龙,却有着完全相反的艺术效果,使音乐形象更加丰满。

B

5.用原诗语句填空。

①侧面写乐声的诗句是:_______________,_____________________。

②正面写乐声的诗句是:__________________,_____________________。

③承上启下的过渡诗句是:_____________________。

7.下列对诗的前六句分析不恰当的一项是( )

A.诗的起句开门见山,“吴丝蜀桐”写箜篌构造精良,借以衬托演奏者技艺的高超,写物即写人,收到一箭双雕的功效。

B.二、三句写乐声,诗人故意避开无形无色、难以捉摸的主体——箜篌声,从客体——空山凝云之类落笔,以实写虚,亦真亦幻,极富表现力。

C.第四句用“赋”笔点出演奏者的姓名,而且交代了演奏地点。

D.五、六两句正面写乐声,都是以形写声,着重表现乐声的起伏多变和优美动听。

D

8.对后八句理解和分析不恰当的一项是( )

A.“十二门前融冷光”一句,作者写长安十二道城门前的冷光被箜篌声所消融,这怎么可能呢?

B.“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。”乐声传到天上,正在补天的女娲听得入了迷,竟然忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻。

C.诗人从天庭描写到神山,那美妙绝伦的乐声传到神山,令神妪也为之感动不已;乐声感物至深,致使“老鱼跳波瘦蛟舞”。

D.结尾两句进一步烘托:成天伐桂、劳累不堪的吴刚倚着桂树,久久地立在那里,竟忘了睡觉;玉兔蹲伏一旁,任凭深夜的露水不停地洒落在身上,把毛浸湿也不肯离去。

A

9.对这首诗理解和叙述有误的一项是( )

A.本诗想象丰富,色彩瑰丽,艺术感染力很强。清人方扶南把它与白居易的《琵琶行》和韩愈的《听颖师弹琴》相提并论,推许为“摹写声音至文”。

B.前四句,诗人故意突破按照顺序交代人物、时间、地点的一般写法,另作精心安排,先写琴,写声,然后写人,时间和地点一前一后,穿插其中。这样,突出了乐声,有着先声夺人的艺术力量。

C.从第七句起到篇终,都是写音响效果。其中前六句以形写声,摄取的多是运动着的物象;最后两句改用静物,作进一步烘托。

D.本诗不但成功地描写了李凭弹的箜篌声之神奇美妙,而且直抒胸臆,赞美了他的高超技艺。

【解析】 “直抒胸臆”不对。

D

10.对本诗艺术手法描述不恰当的一项是( )

A.本诗的最大特点是想象奇特,形象鲜明,充满浪漫主义色彩。

B.诗人借助联想、想象、象征等手法,把抽象的箜篌声转化为具体的物象,使之可见可感。

C.诗歌没有对李凭的技艺作直接的评判,也没有直接描述诗人的自我感受,有的只是对于乐声及其效果的描绘。

D.纵观全篇,诗中无不寄托着诗人的情思,曲折而又明朗地表达了他对乐曲的感受和评价。

【解析】 没有“象征”手法。

B