2020年高考生物真题专项训练:8生物与环境(含答案详解)

文档属性

| 名称 | 2020年高考生物真题专项训练:8生物与环境(含答案详解) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 96.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-07 00:06:01 | ||

图片预览

文档简介

2020年高考生物真题专项训练

专题八 生物与环境

1.(2020·高考全国卷Ⅰ,T6)土壤小动物对动植物遗体的分解起着重要的作用。下列关于土壤小动物的叙述,错误的是( )

A.调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标志重捕法

B.土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多

C.土壤小动物的代谢活动会影响土壤肥力,进而影响植物生长

D.土壤小动物呼吸作用产生的CO2参与生态系统中的碳循环

2.(2020·高考全国卷Ⅱ,T6)河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲。在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。该三角洲上的植物群落是通过群落演替形成的,演替的顺序是( )

A.②①③ B.③②①

C.①③② D.③①②

3.(2020·高考全国卷Ⅲ,T6)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

4.(2020·新高考山东卷,T10)为加大对濒危物种绿孔雀的保护, 我国建立了自然保护区,将割裂的栖息地连接起来,促进了绿孔雀种群数量的增加。下列说法错误的是( )

A.将割裂的栖息地连接,促进了绿孔雀间的基因交流

B.提高出生率是增加绿孔雀种群数量的重要途径

C.绿孔雀成年雄鸟在繁殖期为驱赶其他雄鸟发出的鸣叫声,属于物理信息

D.建立自然保护区属于易地保护,是保护绿孔雀的有效措施

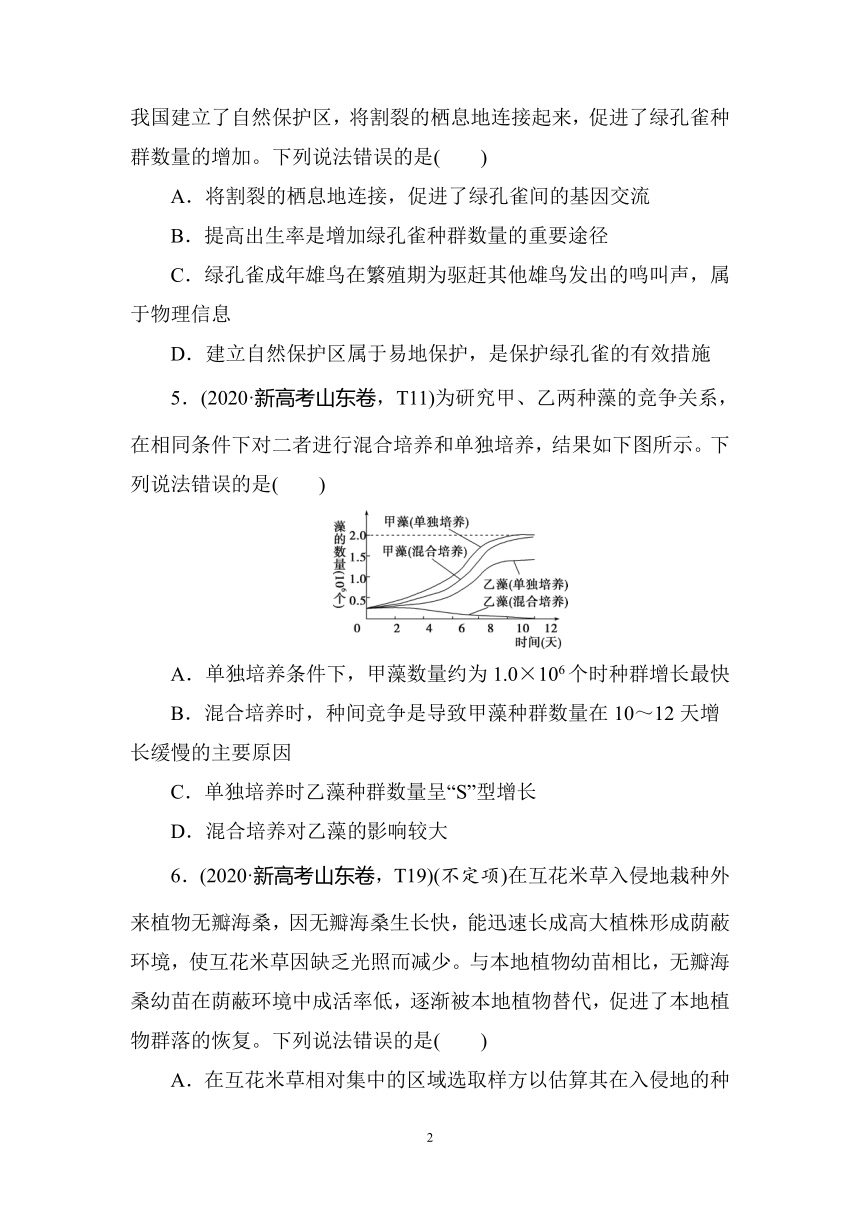

5.(2020·新高考山东卷,T11)为研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对二者进行混合培养和单独培养,结果如下图所示。下列说法错误的是( )

A.单独培养条件下,甲藻数量约为1.0×106个时种群增长最快

B.混合培养时,种间竞争是导致甲藻种群数量在10~12天增长缓慢的主要原因

C.单独培养时乙藻种群数量呈“S”型增长

D.混合培养对乙藻的影响较大

6.(2020·新高考山东卷,T19)(不定项)在互花米草入侵地栽种外来植物无瓣海桑,因无瓣海桑生长快,能迅速长成高大植株形成荫蔽环境,使互花米草因缺乏光照而减少。与本地植物幼苗相比,无瓣海桑幼苗在荫蔽环境中成活率低,逐渐被本地植物替代,促进了本地植物群落的恢复。下列说法错误的是( )

A.在互花米草相对集中的区域选取样方以估算其在入侵地的种群密度

B.由互花米草占优势转变为本地植物占优势的过程不属于群落演替

C.逐渐被本地植物替代的过程中,无瓣海桑种群的年龄结构为衰退型

D.应用外来植物治理入侵植物的过程中,需警惕外来植物潜在的入侵性

7.(2020·高考江苏卷,T10)下列关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

8.(2020·高考江苏卷,T15)“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”……这些诗句描绘了荷塘的生动景致。下列叙述正确的是( )

A.荷塘中的动物、植物和微生物共同构成完整的生态系统

B.采用五点取样法能精确调查荷塘中蜻蜓目昆虫的种类数

C.挺水的莲、浮水的睡莲及沉水的水草体现出群落的垂直结构

D.影响荷塘中“鸥鹭”等鸟类分布的主要因素是光照和人类活动

9.(2020·浙江7月选考,T1)氟利昂大量逸散到大气层中会直接导致( )

A.臭氧层破坏 B.酸雨形成

C.水体污染 D.温室效应

10.(2020·浙江7月选考,T11)下列关于营养级的叙述,正确的是( )

A.营养级的位置越高,归属于这个营养级的能量通常越多

B.自然生态系统中的所有绿色植物都属于生产者营养级

C.营养级是指处于食物链同一环节上同种生物的总和

D.食物链中的各营养级之间能量传递效率是相同的

11.(2020·浙江7月选考,T14)下列关于某种昆虫种群存活曲线的叙述,正确的是( )

A.存活曲线的横坐标表示该昆虫种群的年龄

B.绘制种群存活曲线至少需要观察记录100个个体

C.必须从不同年龄组中选取相同比例的观察记录个体

D.当所有被选取的个体达到平均寿命后停止观察记录

12.(2020·高考全国卷Ⅲ,T31)假设某种蓝藻(A)是某湖泊中唯一的生产者,其密度极大,使湖水能见度降低。某种动物(B)是该湖泊中唯一的消费者。回答下列问题:

(1)该湖泊水体中A种群密度极大的可能原因是________(答出2点即可)。

(2)画出该湖泊生态系统能量流动的示意图。

(3)假设该湖泊中引入一种仅以A为食的动物(C)后,C种群能够迅速壮大,则C和B的种间关系是______。

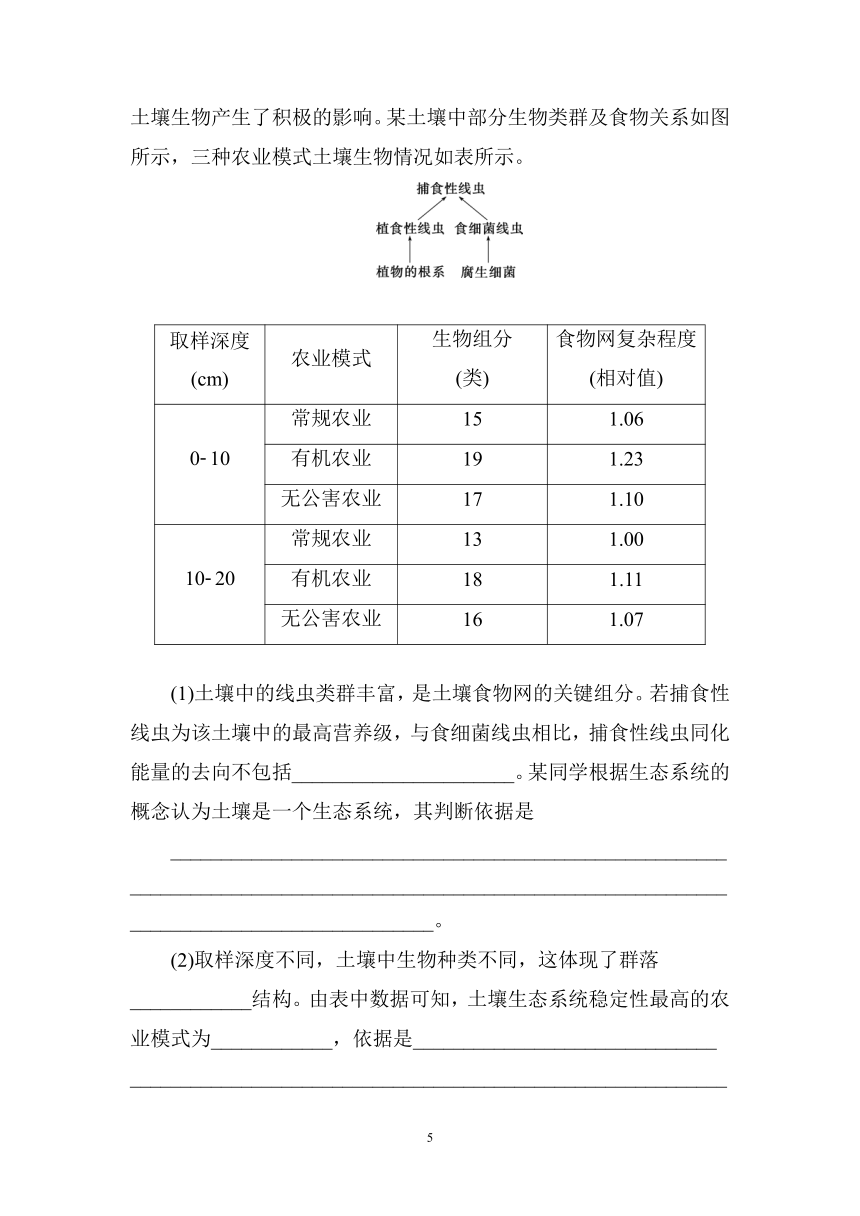

13.(2020·新高考山东卷,T24)与常规农业相比,有机农业、无公害农业通过禁止或减少化肥、农药的使用,加大有机肥的应用,对土壤生物产生了积极的影响。某土壤中部分生物类群及食物关系如图所示,三种农业模式土壤生物情况如表所示。

取样深度 (cm) 农业模式 生物组分 (类) 食物网复杂程度 (相对值)

0 10 常规农业 15 1.06

有机农业 19 1.23

无公害农业 17 1.10

10 20 常规农业 13 1.00

有机农业 18 1.11

无公害农业 16 1.07

(1)土壤中的线虫类群丰富,是土壤食物网的关键组分。若捕食性线虫为该土壤中的最高营养级,与食细菌线虫相比,捕食性线虫同化能量的去向不包括______________________。某同学根据生态系统的概念认为土壤是一个生态系统,其判断依据是

________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)取样深度不同,土壤中生物种类不同,这体现了群落____________结构。由表中数据可知,土壤生态系统稳定性最高的农业模式为____________,依据是______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________。

(3)经测定该土壤中捕食性线虫体内的镉含量远远大于其他生物类群,从土壤生物食物关系的角度分析,捕食性线虫体内镉含量高的原因是________________________。

(4)植食性线虫主要危害植物根系,研究表明,长期施用有机肥后土壤中植食性线虫的数量减少,依据图中信息分析,主要原因是________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

14.(2020·浙江7月选考,T26)一种当地从未分布的新杂草出现在某农田生态系统中,排挤了原有的杂草而成为主要的杂草种类,对农作物造成了危害。回答下列问题:

(1)当新杂草种群密度处于较长期的相对稳定阶段,表明其种群数量已达到了________。若连续阴雨和低温的气候变化使该杂草种群数量明显下降,这种调节种群数量的因素属于________调节因素。

(2)在生物群落的垂直结构中,杂草属于________层。该农田生态系统的杂草种类发生改变后,生物群落是否发生了演替?________。为什么?________。

(3)如果要控制该杂草的种群密度,除了人工拔除杂草外,还可采取的化学措施有________、生物措施有________。

专题八 生物与环境(答案详解)

1.解析:选A。土壤小动物身体微小,活动能力较强,可用取样器取样法调查其数量,不适合用标志重捕法进行调查,A项错误;丰富度是指群落中物种数目的多少,物种数目越多,丰富度越高,B项正确;题述土壤小动物可以将有机物分解成无机盐和CO2等,无机盐可以提高土壤肥力,影响植物生长,C项正确;土壤小动物呼吸作用产生的CO2可以被绿色植物等利用从而进入生物群落,参与生态系统中的碳循环,D项正确。

2.解析:选A。河水携带泥沙进入大海时,在入海口淤积形成三角洲的过程中, 海水逐渐淡化,所以,该三角洲上的植物生长环境的变化为:生长在海水环境中→生长在淡水环境中→生长在陆地环境中,对应的植物群落演替顺序是②①③,A选项正确。

3.解析:选A。消费者的存在能加快生态系统的物质循环,A项错误;光合作用是指生产者利用光能,将二氧化碳和水转化成有机物,并且释放出氧气的过程,大气CO2库中的碳进入生物群落是通过生产者的光合作用或化能合成作用实现的,生产者的光合作用是碳循环的重要环节,B项正确;土壤中的微生物可以通过呼吸作用将含碳有机物中的碳返回大气中,土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节,C项正确;碳在生物群落和无机环境之间的循环主要以CO2的形式进行,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式传递,D项正确。

4.解析:选D。将割裂的栖息地连接,有利于绿孔雀的繁殖和生存,促进了绿孔雀间的基因交流,A正确;提高出生率能有效增加绿孔雀的种群数量,B正确;鸣叫声属于物理信息,C正确;建立自然保护区属于就地保护,D错误。

5.解析:选B。由图可知,单独培养条件下,甲藻种群的环境容纳量(K值)为2.0×106个,在K/2(1.0×106个)时种群增长最快,A正确;混合培养时,在10~12天甲藻种群数量接近K值,而乙藻种群数量接近0,此时导致甲藻种群数量增长缓慢的主要因素是种内竞争,B错误;由图中曲线可知,乙藻单独培养时种群数量呈“S”型增长,C正确;图中混合培养时,甲、乙两种藻起始数量相同,到10~12天时甲藻数量接近环境容纳量,而乙藻接近灭绝,可知混合培养对乙藻的影响较大,D正确。

6.解析:选AB。用样方法调查互花米草的种群密度时,取样的关键是要做到随机取样,A错误;由互花米草占优势转变为本地植物占优势的过程属于群落演替,B错误;无瓣海桑种群逐渐被本地植物替代,该过程中无瓣海桑种群的数量逐渐减少,其种群的年龄结构为衰退型,C正确;应用外来植物治理入侵植物的过程中,若外来植物的适应性很强,则其可能会取代本地植物,所以需警惕外来植物潜在的入侵性,D正确。

7.解析:选B。该实验在时间上形成前后对照,因此将酵母菌接种到培养液中时要进行第一次计数,A正确;抽样检测时,需将培养液振荡、摇匀后取样,B错误;每隔一定时间测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线,C正确;营养、温度、pH、有害物质的积累等都是影响酵母菌种群数量变化的因素,D正确。

8.解析:选C。荷塘中的动物、植物和微生物共同构成生物群落,不能构成完整的生态系统,A错误;调查荷塘中蜻蜒目昆虫的种类数不能采用五点取样法,原因是昆虫的活动能力强、活动范围广,B错误;群落的垂直结构是指群落在垂直方向的配置状况,其最显著的特征是分层现象,即在垂直方向分成许多层次的现象,挺水的莲、浮水的睡莲及沉水的水草体现了群落的垂直结构,C正确;影响荷塘中“鸥鹭”等鸟类分布的主要因素是食物和栖息空间,D错误。

9.解析:选A。氟利昂大量逸散到大气层中,会通过化学反应使臭氧量减少,破坏臭氧层。本题选A。

10.解析:选B。能量逐级递减,一般来说,营养级越高,该营养级获得的能量越少,A项错误。绿色植物都能进行光合作用,属于生产者营养级,B项正确。营养级是指处于食物链同一环节上的全部生物的总和,不是同种生物的总和,C项错误。各个营养级之间的能量传递效率不一定相同,D项错误。

11.解析:选A。存活曲线的横坐标是年龄,纵坐标是存活个体数的对数值,A项正确。存活曲线的数据收集需要至少观察1 000个个体,B项错误。存活曲线的数据收集从新孵化的幼虫或新出生个体开始,跟踪记录每个个体的死亡年龄,C项错误。存活曲线的数据收集直到全部个体死亡为止,D项错误。

12.解析:(1)蓝藻(A)种群密度极大的原因可能是水体富营养化,没有其他生产者的竞争,捕食者数量少等。(2)流入某一营养级(最高营养级除外)的能量有三个去向:通过呼吸作用散失、被分解者分解利用、流向下一营养级。最高营养级的能量去向不包括流向下一营养级,由此可画出该湖泊生态系统能量流动的示意图,具体见答案。(3)竞争是指两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。由于B以蓝藻(A)为食,C仅以A为食,且该湖泊中引入动物(C)后,C种群能够迅速壮大,故C和B的种间关系为竞争。

答案:(1)水体富营养化,没有其他生产者的竞争

(3)竞争

13.解析:(1)据题图食物网可知,捕食性线虫是最高营养级,而食细菌线虫位于中间营养级,因此捕食性线虫同化能量的去向不包括流入下一个营养级。土壤中各类土壤生物组成的生物群落和无机环境相互作用形成统一整体,因此是一个生态系统。(2)不同深度的土壤中生物种类不同,这体现了群落的垂直结构。由表格数据可知,有机农业模式下土壤中的生物组分最多,食物网的复杂程度最大,稳定性最高。(3)镉容易在生物体内积累,并随着食物链的延长而在高营养级生物体内不断富集。由于该食物网中捕食性线虫所处的营养级最高,所以其体内镉含量最高。(4)根据图中信息可知,施用有机肥会首先导致腐生细菌增加,进而导致食细菌线虫增加,引起捕食性线虫增加,植食性线虫因被大量捕食而减少,减少量多于因植物根系增长而增加的量,最终会导致植食性线虫的数量减少。

答案:(1)流入下一个营养级 土壤是由各类土壤生物组成的生物群落和无机环境相互作用而形成的统一整体 (2)垂直 有机农业 生物组分多,食物网复杂程度高 (3)镉随着食物链的延长逐渐积累 (4)长期施用有机肥后腐生细菌增加使食细菌线虫增加,引起捕食性线虫增加,植食性线虫因被大量捕食而减少,减少量多于其因植物根系增长而增加的量

14.解析:(1)“处于较长期的相对稳定阶段”意味着种群密度已达到环境容纳量(K),环境容纳量是指在长时期内环境所能维持的种群最大数量。种群数量的外源性调节因素有:气候、食物、疾病和捕食等,“连续阴雨和低温的气候变化”属于外源性调节因素。(2)一个发育良好的森林中,群落的垂直结构由上至下可分为树冠层、下木层(矮树)、灌木层、草本层和地表层(苔藓、地衣),杂草属于草本层。群落演替指的是一些物种取代另一些物种、一个群落类型取代另一个群落类型的过程。该农田生态系统中虽新增了一种杂草,但群落中植物类型并未发生取代,因此没有发生演替。(3)除杂草常用的化学措施为施用除草剂(如生长素类似物2,4 D),而生物措施是用不同生物之间的种间关系来进行生物防治的,如人为引入该杂草的捕食者,可控制该杂草的种群密度,也可降低其环境容纳量。

答案:(1)环境容纳量 外源性 (2)草本 未发生 因为生物群落类型没有发生改变 (3)施用除草剂 生物防治

专题八 生物与环境

1.(2020·高考全国卷Ⅰ,T6)土壤小动物对动植物遗体的分解起着重要的作用。下列关于土壤小动物的叙述,错误的是( )

A.调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标志重捕法

B.土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多

C.土壤小动物的代谢活动会影响土壤肥力,进而影响植物生长

D.土壤小动物呼吸作用产生的CO2参与生态系统中的碳循环

2.(2020·高考全国卷Ⅱ,T6)河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲。在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。该三角洲上的植物群落是通过群落演替形成的,演替的顺序是( )

A.②①③ B.③②①

C.①③② D.③①②

3.(2020·高考全国卷Ⅲ,T6)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

4.(2020·新高考山东卷,T10)为加大对濒危物种绿孔雀的保护, 我国建立了自然保护区,将割裂的栖息地连接起来,促进了绿孔雀种群数量的增加。下列说法错误的是( )

A.将割裂的栖息地连接,促进了绿孔雀间的基因交流

B.提高出生率是增加绿孔雀种群数量的重要途径

C.绿孔雀成年雄鸟在繁殖期为驱赶其他雄鸟发出的鸣叫声,属于物理信息

D.建立自然保护区属于易地保护,是保护绿孔雀的有效措施

5.(2020·新高考山东卷,T11)为研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对二者进行混合培养和单独培养,结果如下图所示。下列说法错误的是( )

A.单独培养条件下,甲藻数量约为1.0×106个时种群增长最快

B.混合培养时,种间竞争是导致甲藻种群数量在10~12天增长缓慢的主要原因

C.单独培养时乙藻种群数量呈“S”型增长

D.混合培养对乙藻的影响较大

6.(2020·新高考山东卷,T19)(不定项)在互花米草入侵地栽种外来植物无瓣海桑,因无瓣海桑生长快,能迅速长成高大植株形成荫蔽环境,使互花米草因缺乏光照而减少。与本地植物幼苗相比,无瓣海桑幼苗在荫蔽环境中成活率低,逐渐被本地植物替代,促进了本地植物群落的恢复。下列说法错误的是( )

A.在互花米草相对集中的区域选取样方以估算其在入侵地的种群密度

B.由互花米草占优势转变为本地植物占优势的过程不属于群落演替

C.逐渐被本地植物替代的过程中,无瓣海桑种群的年龄结构为衰退型

D.应用外来植物治理入侵植物的过程中,需警惕外来植物潜在的入侵性

7.(2020·高考江苏卷,T10)下列关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

8.(2020·高考江苏卷,T15)“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”……这些诗句描绘了荷塘的生动景致。下列叙述正确的是( )

A.荷塘中的动物、植物和微生物共同构成完整的生态系统

B.采用五点取样法能精确调查荷塘中蜻蜓目昆虫的种类数

C.挺水的莲、浮水的睡莲及沉水的水草体现出群落的垂直结构

D.影响荷塘中“鸥鹭”等鸟类分布的主要因素是光照和人类活动

9.(2020·浙江7月选考,T1)氟利昂大量逸散到大气层中会直接导致( )

A.臭氧层破坏 B.酸雨形成

C.水体污染 D.温室效应

10.(2020·浙江7月选考,T11)下列关于营养级的叙述,正确的是( )

A.营养级的位置越高,归属于这个营养级的能量通常越多

B.自然生态系统中的所有绿色植物都属于生产者营养级

C.营养级是指处于食物链同一环节上同种生物的总和

D.食物链中的各营养级之间能量传递效率是相同的

11.(2020·浙江7月选考,T14)下列关于某种昆虫种群存活曲线的叙述,正确的是( )

A.存活曲线的横坐标表示该昆虫种群的年龄

B.绘制种群存活曲线至少需要观察记录100个个体

C.必须从不同年龄组中选取相同比例的观察记录个体

D.当所有被选取的个体达到平均寿命后停止观察记录

12.(2020·高考全国卷Ⅲ,T31)假设某种蓝藻(A)是某湖泊中唯一的生产者,其密度极大,使湖水能见度降低。某种动物(B)是该湖泊中唯一的消费者。回答下列问题:

(1)该湖泊水体中A种群密度极大的可能原因是________(答出2点即可)。

(2)画出该湖泊生态系统能量流动的示意图。

(3)假设该湖泊中引入一种仅以A为食的动物(C)后,C种群能够迅速壮大,则C和B的种间关系是______。

13.(2020·新高考山东卷,T24)与常规农业相比,有机农业、无公害农业通过禁止或减少化肥、农药的使用,加大有机肥的应用,对土壤生物产生了积极的影响。某土壤中部分生物类群及食物关系如图所示,三种农业模式土壤生物情况如表所示。

取样深度 (cm) 农业模式 生物组分 (类) 食物网复杂程度 (相对值)

0 10 常规农业 15 1.06

有机农业 19 1.23

无公害农业 17 1.10

10 20 常规农业 13 1.00

有机农业 18 1.11

无公害农业 16 1.07

(1)土壤中的线虫类群丰富,是土壤食物网的关键组分。若捕食性线虫为该土壤中的最高营养级,与食细菌线虫相比,捕食性线虫同化能量的去向不包括______________________。某同学根据生态系统的概念认为土壤是一个生态系统,其判断依据是

________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)取样深度不同,土壤中生物种类不同,这体现了群落____________结构。由表中数据可知,土壤生态系统稳定性最高的农业模式为____________,依据是______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________。

(3)经测定该土壤中捕食性线虫体内的镉含量远远大于其他生物类群,从土壤生物食物关系的角度分析,捕食性线虫体内镉含量高的原因是________________________。

(4)植食性线虫主要危害植物根系,研究表明,长期施用有机肥后土壤中植食性线虫的数量减少,依据图中信息分析,主要原因是________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

14.(2020·浙江7月选考,T26)一种当地从未分布的新杂草出现在某农田生态系统中,排挤了原有的杂草而成为主要的杂草种类,对农作物造成了危害。回答下列问题:

(1)当新杂草种群密度处于较长期的相对稳定阶段,表明其种群数量已达到了________。若连续阴雨和低温的气候变化使该杂草种群数量明显下降,这种调节种群数量的因素属于________调节因素。

(2)在生物群落的垂直结构中,杂草属于________层。该农田生态系统的杂草种类发生改变后,生物群落是否发生了演替?________。为什么?________。

(3)如果要控制该杂草的种群密度,除了人工拔除杂草外,还可采取的化学措施有________、生物措施有________。

专题八 生物与环境(答案详解)

1.解析:选A。土壤小动物身体微小,活动能力较强,可用取样器取样法调查其数量,不适合用标志重捕法进行调查,A项错误;丰富度是指群落中物种数目的多少,物种数目越多,丰富度越高,B项正确;题述土壤小动物可以将有机物分解成无机盐和CO2等,无机盐可以提高土壤肥力,影响植物生长,C项正确;土壤小动物呼吸作用产生的CO2可以被绿色植物等利用从而进入生物群落,参与生态系统中的碳循环,D项正确。

2.解析:选A。河水携带泥沙进入大海时,在入海口淤积形成三角洲的过程中, 海水逐渐淡化,所以,该三角洲上的植物生长环境的变化为:生长在海水环境中→生长在淡水环境中→生长在陆地环境中,对应的植物群落演替顺序是②①③,A选项正确。

3.解析:选A。消费者的存在能加快生态系统的物质循环,A项错误;光合作用是指生产者利用光能,将二氧化碳和水转化成有机物,并且释放出氧气的过程,大气CO2库中的碳进入生物群落是通过生产者的光合作用或化能合成作用实现的,生产者的光合作用是碳循环的重要环节,B项正确;土壤中的微生物可以通过呼吸作用将含碳有机物中的碳返回大气中,土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节,C项正确;碳在生物群落和无机环境之间的循环主要以CO2的形式进行,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式传递,D项正确。

4.解析:选D。将割裂的栖息地连接,有利于绿孔雀的繁殖和生存,促进了绿孔雀间的基因交流,A正确;提高出生率能有效增加绿孔雀的种群数量,B正确;鸣叫声属于物理信息,C正确;建立自然保护区属于就地保护,D错误。

5.解析:选B。由图可知,单独培养条件下,甲藻种群的环境容纳量(K值)为2.0×106个,在K/2(1.0×106个)时种群增长最快,A正确;混合培养时,在10~12天甲藻种群数量接近K值,而乙藻种群数量接近0,此时导致甲藻种群数量增长缓慢的主要因素是种内竞争,B错误;由图中曲线可知,乙藻单独培养时种群数量呈“S”型增长,C正确;图中混合培养时,甲、乙两种藻起始数量相同,到10~12天时甲藻数量接近环境容纳量,而乙藻接近灭绝,可知混合培养对乙藻的影响较大,D正确。

6.解析:选AB。用样方法调查互花米草的种群密度时,取样的关键是要做到随机取样,A错误;由互花米草占优势转变为本地植物占优势的过程属于群落演替,B错误;无瓣海桑种群逐渐被本地植物替代,该过程中无瓣海桑种群的数量逐渐减少,其种群的年龄结构为衰退型,C正确;应用外来植物治理入侵植物的过程中,若外来植物的适应性很强,则其可能会取代本地植物,所以需警惕外来植物潜在的入侵性,D正确。

7.解析:选B。该实验在时间上形成前后对照,因此将酵母菌接种到培养液中时要进行第一次计数,A正确;抽样检测时,需将培养液振荡、摇匀后取样,B错误;每隔一定时间测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线,C正确;营养、温度、pH、有害物质的积累等都是影响酵母菌种群数量变化的因素,D正确。

8.解析:选C。荷塘中的动物、植物和微生物共同构成生物群落,不能构成完整的生态系统,A错误;调查荷塘中蜻蜒目昆虫的种类数不能采用五点取样法,原因是昆虫的活动能力强、活动范围广,B错误;群落的垂直结构是指群落在垂直方向的配置状况,其最显著的特征是分层现象,即在垂直方向分成许多层次的现象,挺水的莲、浮水的睡莲及沉水的水草体现了群落的垂直结构,C正确;影响荷塘中“鸥鹭”等鸟类分布的主要因素是食物和栖息空间,D错误。

9.解析:选A。氟利昂大量逸散到大气层中,会通过化学反应使臭氧量减少,破坏臭氧层。本题选A。

10.解析:选B。能量逐级递减,一般来说,营养级越高,该营养级获得的能量越少,A项错误。绿色植物都能进行光合作用,属于生产者营养级,B项正确。营养级是指处于食物链同一环节上的全部生物的总和,不是同种生物的总和,C项错误。各个营养级之间的能量传递效率不一定相同,D项错误。

11.解析:选A。存活曲线的横坐标是年龄,纵坐标是存活个体数的对数值,A项正确。存活曲线的数据收集需要至少观察1 000个个体,B项错误。存活曲线的数据收集从新孵化的幼虫或新出生个体开始,跟踪记录每个个体的死亡年龄,C项错误。存活曲线的数据收集直到全部个体死亡为止,D项错误。

12.解析:(1)蓝藻(A)种群密度极大的原因可能是水体富营养化,没有其他生产者的竞争,捕食者数量少等。(2)流入某一营养级(最高营养级除外)的能量有三个去向:通过呼吸作用散失、被分解者分解利用、流向下一营养级。最高营养级的能量去向不包括流向下一营养级,由此可画出该湖泊生态系统能量流动的示意图,具体见答案。(3)竞争是指两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。由于B以蓝藻(A)为食,C仅以A为食,且该湖泊中引入动物(C)后,C种群能够迅速壮大,故C和B的种间关系为竞争。

答案:(1)水体富营养化,没有其他生产者的竞争

(3)竞争

13.解析:(1)据题图食物网可知,捕食性线虫是最高营养级,而食细菌线虫位于中间营养级,因此捕食性线虫同化能量的去向不包括流入下一个营养级。土壤中各类土壤生物组成的生物群落和无机环境相互作用形成统一整体,因此是一个生态系统。(2)不同深度的土壤中生物种类不同,这体现了群落的垂直结构。由表格数据可知,有机农业模式下土壤中的生物组分最多,食物网的复杂程度最大,稳定性最高。(3)镉容易在生物体内积累,并随着食物链的延长而在高营养级生物体内不断富集。由于该食物网中捕食性线虫所处的营养级最高,所以其体内镉含量最高。(4)根据图中信息可知,施用有机肥会首先导致腐生细菌增加,进而导致食细菌线虫增加,引起捕食性线虫增加,植食性线虫因被大量捕食而减少,减少量多于因植物根系增长而增加的量,最终会导致植食性线虫的数量减少。

答案:(1)流入下一个营养级 土壤是由各类土壤生物组成的生物群落和无机环境相互作用而形成的统一整体 (2)垂直 有机农业 生物组分多,食物网复杂程度高 (3)镉随着食物链的延长逐渐积累 (4)长期施用有机肥后腐生细菌增加使食细菌线虫增加,引起捕食性线虫增加,植食性线虫因被大量捕食而减少,减少量多于其因植物根系增长而增加的量

14.解析:(1)“处于较长期的相对稳定阶段”意味着种群密度已达到环境容纳量(K),环境容纳量是指在长时期内环境所能维持的种群最大数量。种群数量的外源性调节因素有:气候、食物、疾病和捕食等,“连续阴雨和低温的气候变化”属于外源性调节因素。(2)一个发育良好的森林中,群落的垂直结构由上至下可分为树冠层、下木层(矮树)、灌木层、草本层和地表层(苔藓、地衣),杂草属于草本层。群落演替指的是一些物种取代另一些物种、一个群落类型取代另一个群落类型的过程。该农田生态系统中虽新增了一种杂草,但群落中植物类型并未发生取代,因此没有发生演替。(3)除杂草常用的化学措施为施用除草剂(如生长素类似物2,4 D),而生物措施是用不同生物之间的种间关系来进行生物防治的,如人为引入该杂草的捕食者,可控制该杂草的种群密度,也可降低其环境容纳量。

答案:(1)环境容纳量 外源性 (2)草本 未发生 因为生物群落类型没有发生改变 (3)施用除草剂 生物防治

同课章节目录