6.1《 记念刘和珍君》2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册第二单元(课件52张)

文档属性

| 名称 | 6.1《 记念刘和珍君》2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册第二单元(课件52张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-06 20:57:39 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

鲁迅

记念刘和珍君

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周樟寿,后改名周树人,曾字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅先生简介

鲁

迅

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

刘和珍(1904—1926)年3月18日,江西南昌人,民国时期北京学生运动领袖之一。先后就读于南昌女子师范学校、北京女子师范大学,刘和珍积极参加学潮运动,带领同学们向封建势力、北洋军阀宣战,1926年在三·一八惨案中遇害,年仅22岁。

鲁迅先生在参加了刘和珍的追悼会之后,亲作《记念刘和珍君》一文。追忆这位“始终微笑的和蔼”的学生。赞扬她是一位具有“干练坚决、百折不回”气概的“真的猛士”,是“为了中国而死”的青年

了解刘和珍

一、背景介绍:大沽口事件

1926年3月,奉系军阀张作霖在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。

一、背景介绍:三一八惨案

3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人在天安门前举行集会,共产党人李大钊在会上作了演讲。会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。 随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,制造了屠杀爱国民众的“三一八”惨案,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍。

李大钊是请愿的领导者之一,被土兵用棍棒打伤;中共北方区负贵人陈乔年这一天在执政府前被卫兵用刀刺伤

惨案发生后,鲁迅先后写了《“死地”》《可惨与可笑》《记念刘和珍君》《空谈》《如此“讨赤”》《无花的蔷薇之三》等文章,控诉执政府的血腥暴行。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》《闲话四则》《死法》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

二、诵读课文,解决以下问题

通过工具书,解决疑难字词

01

简要概括各小节主要内容

02

刘和珍是个怎样的人?找出文中的外貌描写,并结合课文所写的事件分析形象特点

03

正音诵读

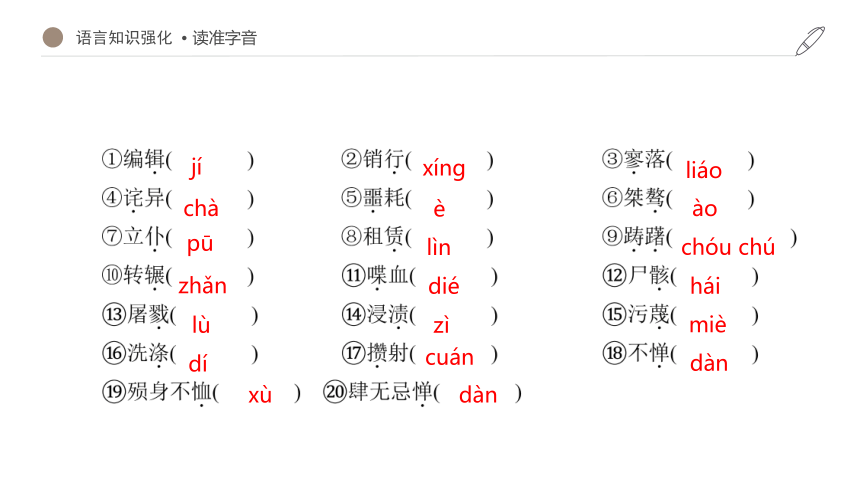

语言知识强化 · 读准字音

jí

xínɡ

liáo

chà

è

ào

pū

lìn

chóu chú

zhǎn

dié

hái

lù

zì

miè

dí

cuán

dàn

xù

dàn

文本研读

读课文,概括七部分的主要内容。

第一部分:沉痛追悼遇难烈士,阐明写作原因。

第二部分:悲叹庸人忘却牺牲烈士,进一步阐明意图牢记血债。

第三部分:回忆刘和珍的革命精神和优秀品质,表达对她的哀悼和尊敬

第四部分:得知刘和珍牺牲噩耗的愤怒心情,控诉反动派的血腥罪行。

第五部分:写刘和珍等惨遭杀害的情况,歌颂爱国青年的英勇,进一步揭露反动派的凶残无耻。

第六部分:评述请愿和烈士死难的意义。

第七部分:总结全文,指出烈士死难的意义,鼓舞革命者继续战斗。

文本研读,把握内容

通读 · 整体感知

初步感知文章。

记叙刘和珍事迹

醒庸人

激励奋然前行

学习活动(一)

鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?

梳理相关文段,概括刘和珍的形象特点。

学习活动

精读批注

事件一:预定《莽原》杂志

凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

要求进步,追求真理

精读批注

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

事件二:参加师大学潮

温和善良、敢于斗争、有责任心

精读批注

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

爱国热忱,勇于担当

事件三:徒手请愿牺牲

文中写到刘和珍哪些事件?反映出刘和珍

什么品质?

⑴生前爱看鲁迅文章;

⑵生活虽艰难,毅然预定了全年的《莽原》;

⑶成为学生自治会成员;

⑷不屈势力,反抗反动校长

⑸赁屋授课时坚持听课;

⑹虑及母校前途,黯然至于泣下;

⑺“欣然前往”参加请愿运动;

⑻中弹牺牲。

刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

刘和珍——(神情举止、品质、精神、性格)作者情感

●预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,追求进步

●参加师大学潮斗争

责任心,

有远见

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

虑及母校前途

学习活动(二)

思考讨论:

鲁迅为何要反复写“始终微笑的和蔼的刘和珍” ?

精读体会

精读体会

延读 · 思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】作者在文中为什么要反复写刘和珍的“和蔼”“始终微笑着”?

明确:①突出刘和珍的形象特征,她是一个和蔼、善良的女学生;

②通过与反动政府和文人的鲜明对比,揭露反动政府和反动文人的凶残和无耻;

③表达她的“亲族”“师友”“爱人”深深的痛惜,表明纵使时光流逝,他们也永远不会忘记这位“始终微笑着”“和蔼”的优秀的中国青年。

学习活动(三)

思考讨论:

体味文中别有深意的句子

学习活动

找出直接描写作者情感脉络的语句

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

1.“我也早觉得有写一点东西的必要了”

2.“可是我实在无话可说”

线 索

纪念烈士,寄托哀思。对进步青年的爱护

对烈士的深切痛惜与悼念,对反动派暴行的无比愤慨,对流言家的诬蔑深恶痛绝到达极点,难以用语言表达。

3.“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“我正有写一点东西的必要了”

认清世界面目,不要忘记烈士的鲜血,警醒“庸人”保持记性,唤醒“沉睡”的易忘的民众觉醒。表达了痛苦感和责任感。

4.“我还有什么话可说呢?”

执政府虐杀的惨象,文人诬蔑的流言,使我愤怒到了极点,表达了作者的愤懑之情。

5.“我还有要说的话”

欲揭露事实真相,采用欲扬先抑的写法,表达了记录历史的勇气和责任感,表达了对其罪行的愤怒之情

线 索

2.既然作者反复强调“有写一点东西的必 要”,为什么又说“我实在无话可说”?

明确:

青年的血:艰于呼吸视听、悲哀,

文人学者的阴险论调:出离愤怒。

这样写既揭露了敌人及其走狗的罪

行,又表现了作家难以言语的愤怒和悲痛。

6.“呜呼,我说不出话”

蕴蓄了作者深重难抑的哀痛和愤慨。

说

不说

痛悼赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极

"沉痛的悼念与愤怒的批判相结合"

悲

愤

激励

线索

文中重要句子含义解析

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

01

直面--面对的意思;

正视--正眼看,不回避;

哀痛者、幸福者--刘和珍等革命青年。

真正的革命志士,能勇敢面对反动统治下的血腥屠杀,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年。他们为社会的黑暗和民族的苦难而哀痛,为能够打破这黑暗、使民族摆脱苦难而奋斗牺牲感到幸福。这是对刘和珍等“真的猛士”的崇高礼赞。

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

02

惨象——长期镇压,不敢说话;

流言——不断诽谤,无法说话。

在这野蛮而又严密的专制统治下,民族渐衰至亡,终于“默无声息”了。

“有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼”。

——鲁迅《革命时代的文学》

3.“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢” 如何理解句子的含意

这两句话从三个层次,层层递进地揭露杀人老的凶残。

第一层,“我”以最坏的恶意来想象某些中国人的坏;第二层,即使如此,“我”也没想到杀人者竟如此凶残;第三层,即使料到了也不相能他们会残杀一个和蔼、善良的女学生。

4.“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”如何理解句子的含意和作用

含意:尽管在这“非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“微茫”的希望,也能逐渐觉悟起来,摆脱麻木;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

作用:这个句子恰当地评价了“三一八”惨案对于将来的意义,总结全文,升华主题,给人以激励与启迪。

体会句子含意

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

04

“大量的木材”喻指代价巨大的流血斗争;

“其中”指流血斗争。

作者用煤的形成来比喻牺牲巨大才换来了社会的一点进步,而请愿何能推动历史的进步呢 可见作者是否定徒手请愿这种斗争方式的。

体会情感

说明鲁迅对徒手请愿什么态度?

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算”。

“但愿这样的请愿,从此停止就好”。

请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。

——鲁迅《空谈》

不赞成徒手请愿。

在鲁迅看来,人类前进需要付出很大代价和牺牲,但请愿是不在这种需要付出代价和牺牲之列的,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,这不是一种行之有效的斗争方式。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

05

这个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。

尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;

而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

5.文中的“中国人” “庸人”“苟活者”“无恶意的闲人”各指什么样的人

“中国人”指所有的中国人。

“庸人”指平庸之人。他们不敢“直面惨淡的人生”不敢“正视淋漓的鲜血”,他们特别容易“忘却”历史的教训,他们的苟且偷生在客观上起着维持这“似人非人的世界”的作用。

“苟活者”是有一定是非观念,不忘却烈士的死难而又没有行动起来的人。他们“在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望”,他们有可能走向斗争。“苟活者”中包括“苟活到现在的“我”,这是作者的谦辞,意在突出刘和珍“为了中国而死”的光荣。

“无恶意的闲人”指一般庸俗的市民。这种人尽管在政治上同反动派及其走狗文人有着根本的区别,但是他们对世界的态度极端冷漠,冷眼旁观,甚至把烈士的鲜血当作他们茶余饭后的谈资。对这种人,作者几乎不抱希望。

体会句子含意

6.“我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使他们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前”采用那种修辞,有什么作用?

通感

“非人间”形容当时如同地狱一般的黑暗现实。“浓黑的悲凉”突出了极度悲凉的心情。“快意于我的苦痛”实际上是警告反动派别高兴得太早了,总有一天血债必将血偿。“它们”指反动派和那些“所谓学者文人”。“后死者”是作者的自称。

整体意思:一是更深入地体会了这“浓黑的悲凉”的“非人间”;二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;三是警告“非人间”的魑魅魍魉,不要因为可以肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债一定要用血来还。

体会句子含意

7.“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”采用何种修辞?有什么含意

反复运用“沉默”一词,表达了作者对国人麻木的焦虑,对民族前途的担忧,对革命爆发的渴望。“不在”“就在”这一选择复句,表达了一种非此即彼、毋庸置疑的坚定语气,警醒和激励一切不愿也不忍民族衰亡的有血性的中华儿女在沉默中爆发。

体会句子含意

8.“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。”两句话之间什么关系

“已使”“尤使”使分句间形成递进关系,表达了作者对流言的强烈愤慨。这两个分句概括了反动派的凶残和走狗文人的无耻,衬托了爱国青年无辜被害的惨状。

体会句子含意

9.“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。”如何理解此处“煤”的比喻 作者对“请愿”持怎样的态度

以“煤的形成”比喻“人类的血战前行的历史”;以“大量的木材”比喻人类社会在残酷的斗争中流了大量的血,付出了很大的代价;以“结果却只是一小块”比喻大量流血牺牲而换来的人类历史的前进只是一小步。同时,作者沉痛地指出“但请愿是不在其中的”,依靠请愿是不能推动历史前行的。

鲁迅不赞成请愿,尤其不赞成徒手请愿。

体会句子含意

10.“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”引用陶潜的诗句有什么作用。

引用陶渊明的诗歌说明尽管徒手请愿意义不大,但既然流了血就一定会有影响,寄托了作者深沉的哀伤和对烈士的赞美之情,有“青山埋忠骨”“精神永流传”之意。

体会句子含意

《记念刘和珍君》通过悼念刘和珍,深刻揭露段祺瑞执政府杀害爱国青年的滔天罪行,痛斥走狗文人造谣污蔑爱国青年的无耻卑劣行径,高度赞扬爱国青年临危不惧、团结友爱的高尚品质和殒身不恤的爱国精神,告诫爱国青年要注意斗争方式,呼唤民众牢记血债,激励猛士要奋然前行。

主题归纳

总结文章思路

第一部分(1、2),纪念刘和珍的缘由,分两层:一是为纪念烈士,二是为警醒庸人。

第二部分(3、4、5),追忆刘和珍的生平,共三层:分别是认识过程、遇难经过概况及遇难经过特写。

第三部分(6、7),“三一八” 惨案的思索,分两层,分别论述情愿方式不当和精神永存人间。

课程整体回顾

写作缘由(1,2):悼念刘和珍;控诉反动政府;痛斥走狗文人;唤醒麻木庸人。

回忆追述(3,4,5):追述刘和珍;详写遇难过程。

教训意义(6,7):劝诫徒手情愿;激励奋然前进。

思路回顾

名家点评

南开大学文学院徐江:

《记念刘和珍君》“是一篇传统课文,具有永久的价值和魅力。可以引导学生接受鲁迅的思想感情的熏陶,感受鲁迅刚正的性格、澎湃的激情、高度的正义感和嫉恶如仇的精神,也可以学习过去那个年代的学生的社会责任感、勇敢精神”

课后作业

1.熟练背诵文章的二、四小节;

2.请用感动中国人物颁奖词的模式为刘和珍写颁奖词。要求:人物特征鲜明,句式变化多端,词汇五彩缤纷,修辞手法典型。字数100字左右。

本课结束

鲁迅

记念刘和珍君

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周樟寿,后改名周树人,曾字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅先生简介

鲁

迅

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

刘和珍(1904—1926)年3月18日,江西南昌人,民国时期北京学生运动领袖之一。先后就读于南昌女子师范学校、北京女子师范大学,刘和珍积极参加学潮运动,带领同学们向封建势力、北洋军阀宣战,1926年在三·一八惨案中遇害,年仅22岁。

鲁迅先生在参加了刘和珍的追悼会之后,亲作《记念刘和珍君》一文。追忆这位“始终微笑的和蔼”的学生。赞扬她是一位具有“干练坚决、百折不回”气概的“真的猛士”,是“为了中国而死”的青年

了解刘和珍

一、背景介绍:大沽口事件

1926年3月,奉系军阀张作霖在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。

一、背景介绍:三一八惨案

3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人在天安门前举行集会,共产党人李大钊在会上作了演讲。会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。 随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,制造了屠杀爱国民众的“三一八”惨案,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍。

李大钊是请愿的领导者之一,被土兵用棍棒打伤;中共北方区负贵人陈乔年这一天在执政府前被卫兵用刀刺伤

惨案发生后,鲁迅先后写了《“死地”》《可惨与可笑》《记念刘和珍君》《空谈》《如此“讨赤”》《无花的蔷薇之三》等文章,控诉执政府的血腥暴行。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》《闲话四则》《死法》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

二、诵读课文,解决以下问题

通过工具书,解决疑难字词

01

简要概括各小节主要内容

02

刘和珍是个怎样的人?找出文中的外貌描写,并结合课文所写的事件分析形象特点

03

正音诵读

语言知识强化 · 读准字音

jí

xínɡ

liáo

chà

è

ào

pū

lìn

chóu chú

zhǎn

dié

hái

lù

zì

miè

dí

cuán

dàn

xù

dàn

文本研读

读课文,概括七部分的主要内容。

第一部分:沉痛追悼遇难烈士,阐明写作原因。

第二部分:悲叹庸人忘却牺牲烈士,进一步阐明意图牢记血债。

第三部分:回忆刘和珍的革命精神和优秀品质,表达对她的哀悼和尊敬

第四部分:得知刘和珍牺牲噩耗的愤怒心情,控诉反动派的血腥罪行。

第五部分:写刘和珍等惨遭杀害的情况,歌颂爱国青年的英勇,进一步揭露反动派的凶残无耻。

第六部分:评述请愿和烈士死难的意义。

第七部分:总结全文,指出烈士死难的意义,鼓舞革命者继续战斗。

文本研读,把握内容

通读 · 整体感知

初步感知文章。

记叙刘和珍事迹

醒庸人

激励奋然前行

学习活动(一)

鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?

梳理相关文段,概括刘和珍的形象特点。

学习活动

精读批注

事件一:预定《莽原》杂志

凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

要求进步,追求真理

精读批注

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

事件二:参加师大学潮

温和善良、敢于斗争、有责任心

精读批注

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

爱国热忱,勇于担当

事件三:徒手请愿牺牲

文中写到刘和珍哪些事件?反映出刘和珍

什么品质?

⑴生前爱看鲁迅文章;

⑵生活虽艰难,毅然预定了全年的《莽原》;

⑶成为学生自治会成员;

⑷不屈势力,反抗反动校长

⑸赁屋授课时坚持听课;

⑹虑及母校前途,黯然至于泣下;

⑺“欣然前往”参加请愿运动;

⑻中弹牺牲。

刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

刘和珍——(神情举止、品质、精神、性格)作者情感

●预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,追求进步

●参加师大学潮斗争

责任心,

有远见

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

虑及母校前途

学习活动(二)

思考讨论:

鲁迅为何要反复写“始终微笑的和蔼的刘和珍” ?

精读体会

精读体会

延读 · 思维拓展

【把握刘和珍形象,体会作者的思想感情】作者在文中为什么要反复写刘和珍的“和蔼”“始终微笑着”?

明确:①突出刘和珍的形象特征,她是一个和蔼、善良的女学生;

②通过与反动政府和文人的鲜明对比,揭露反动政府和反动文人的凶残和无耻;

③表达她的“亲族”“师友”“爱人”深深的痛惜,表明纵使时光流逝,他们也永远不会忘记这位“始终微笑着”“和蔼”的优秀的中国青年。

学习活动(三)

思考讨论:

体味文中别有深意的句子

学习活动

找出直接描写作者情感脉络的语句

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

1.“我也早觉得有写一点东西的必要了”

2.“可是我实在无话可说”

线 索

纪念烈士,寄托哀思。对进步青年的爱护

对烈士的深切痛惜与悼念,对反动派暴行的无比愤慨,对流言家的诬蔑深恶痛绝到达极点,难以用语言表达。

3.“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“我正有写一点东西的必要了”

认清世界面目,不要忘记烈士的鲜血,警醒“庸人”保持记性,唤醒“沉睡”的易忘的民众觉醒。表达了痛苦感和责任感。

4.“我还有什么话可说呢?”

执政府虐杀的惨象,文人诬蔑的流言,使我愤怒到了极点,表达了作者的愤懑之情。

5.“我还有要说的话”

欲揭露事实真相,采用欲扬先抑的写法,表达了记录历史的勇气和责任感,表达了对其罪行的愤怒之情

线 索

2.既然作者反复强调“有写一点东西的必 要”,为什么又说“我实在无话可说”?

明确:

青年的血:艰于呼吸视听、悲哀,

文人学者的阴险论调:出离愤怒。

这样写既揭露了敌人及其走狗的罪

行,又表现了作家难以言语的愤怒和悲痛。

6.“呜呼,我说不出话”

蕴蓄了作者深重难抑的哀痛和愤慨。

说

不说

痛悼赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极

"沉痛的悼念与愤怒的批判相结合"

悲

愤

激励

线索

文中重要句子含义解析

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

01

直面--面对的意思;

正视--正眼看,不回避;

哀痛者、幸福者--刘和珍等革命青年。

真正的革命志士,能勇敢面对反动统治下的血腥屠杀,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年。他们为社会的黑暗和民族的苦难而哀痛,为能够打破这黑暗、使民族摆脱苦难而奋斗牺牲感到幸福。这是对刘和珍等“真的猛士”的崇高礼赞。

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

02

惨象——长期镇压,不敢说话;

流言——不断诽谤,无法说话。

在这野蛮而又严密的专制统治下,民族渐衰至亡,终于“默无声息”了。

“有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼”。

——鲁迅《革命时代的文学》

3.“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢” 如何理解句子的含意

这两句话从三个层次,层层递进地揭露杀人老的凶残。

第一层,“我”以最坏的恶意来想象某些中国人的坏;第二层,即使如此,“我”也没想到杀人者竟如此凶残;第三层,即使料到了也不相能他们会残杀一个和蔼、善良的女学生。

4.“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”如何理解句子的含意和作用

含意:尽管在这“非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“微茫”的希望,也能逐渐觉悟起来,摆脱麻木;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

作用:这个句子恰当地评价了“三一八”惨案对于将来的意义,总结全文,升华主题,给人以激励与启迪。

体会句子含意

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

04

“大量的木材”喻指代价巨大的流血斗争;

“其中”指流血斗争。

作者用煤的形成来比喻牺牲巨大才换来了社会的一点进步,而请愿何能推动历史的进步呢 可见作者是否定徒手请愿这种斗争方式的。

体会情感

说明鲁迅对徒手请愿什么态度?

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算”。

“但愿这样的请愿,从此停止就好”。

请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。

——鲁迅《空谈》

不赞成徒手请愿。

在鲁迅看来,人类前进需要付出很大代价和牺牲,但请愿是不在这种需要付出代价和牺牲之列的,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,这不是一种行之有效的斗争方式。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

05

这个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。

尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;

而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

5.文中的“中国人” “庸人”“苟活者”“无恶意的闲人”各指什么样的人

“中国人”指所有的中国人。

“庸人”指平庸之人。他们不敢“直面惨淡的人生”不敢“正视淋漓的鲜血”,他们特别容易“忘却”历史的教训,他们的苟且偷生在客观上起着维持这“似人非人的世界”的作用。

“苟活者”是有一定是非观念,不忘却烈士的死难而又没有行动起来的人。他们“在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望”,他们有可能走向斗争。“苟活者”中包括“苟活到现在的“我”,这是作者的谦辞,意在突出刘和珍“为了中国而死”的光荣。

“无恶意的闲人”指一般庸俗的市民。这种人尽管在政治上同反动派及其走狗文人有着根本的区别,但是他们对世界的态度极端冷漠,冷眼旁观,甚至把烈士的鲜血当作他们茶余饭后的谈资。对这种人,作者几乎不抱希望。

体会句子含意

6.“我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使他们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前”采用那种修辞,有什么作用?

通感

“非人间”形容当时如同地狱一般的黑暗现实。“浓黑的悲凉”突出了极度悲凉的心情。“快意于我的苦痛”实际上是警告反动派别高兴得太早了,总有一天血债必将血偿。“它们”指反动派和那些“所谓学者文人”。“后死者”是作者的自称。

整体意思:一是更深入地体会了这“浓黑的悲凉”的“非人间”;二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;三是警告“非人间”的魑魅魍魉,不要因为可以肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债一定要用血来还。

体会句子含意

7.“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”采用何种修辞?有什么含意

反复运用“沉默”一词,表达了作者对国人麻木的焦虑,对民族前途的担忧,对革命爆发的渴望。“不在”“就在”这一选择复句,表达了一种非此即彼、毋庸置疑的坚定语气,警醒和激励一切不愿也不忍民族衰亡的有血性的中华儿女在沉默中爆发。

体会句子含意

8.“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。”两句话之间什么关系

“已使”“尤使”使分句间形成递进关系,表达了作者对流言的强烈愤慨。这两个分句概括了反动派的凶残和走狗文人的无耻,衬托了爱国青年无辜被害的惨状。

体会句子含意

9.“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。”如何理解此处“煤”的比喻 作者对“请愿”持怎样的态度

以“煤的形成”比喻“人类的血战前行的历史”;以“大量的木材”比喻人类社会在残酷的斗争中流了大量的血,付出了很大的代价;以“结果却只是一小块”比喻大量流血牺牲而换来的人类历史的前进只是一小步。同时,作者沉痛地指出“但请愿是不在其中的”,依靠请愿是不能推动历史前行的。

鲁迅不赞成请愿,尤其不赞成徒手请愿。

体会句子含意

10.“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”引用陶潜的诗句有什么作用。

引用陶渊明的诗歌说明尽管徒手请愿意义不大,但既然流了血就一定会有影响,寄托了作者深沉的哀伤和对烈士的赞美之情,有“青山埋忠骨”“精神永流传”之意。

体会句子含意

《记念刘和珍君》通过悼念刘和珍,深刻揭露段祺瑞执政府杀害爱国青年的滔天罪行,痛斥走狗文人造谣污蔑爱国青年的无耻卑劣行径,高度赞扬爱国青年临危不惧、团结友爱的高尚品质和殒身不恤的爱国精神,告诫爱国青年要注意斗争方式,呼唤民众牢记血债,激励猛士要奋然前行。

主题归纳

总结文章思路

第一部分(1、2),纪念刘和珍的缘由,分两层:一是为纪念烈士,二是为警醒庸人。

第二部分(3、4、5),追忆刘和珍的生平,共三层:分别是认识过程、遇难经过概况及遇难经过特写。

第三部分(6、7),“三一八” 惨案的思索,分两层,分别论述情愿方式不当和精神永存人间。

课程整体回顾

写作缘由(1,2):悼念刘和珍;控诉反动政府;痛斥走狗文人;唤醒麻木庸人。

回忆追述(3,4,5):追述刘和珍;详写遇难过程。

教训意义(6,7):劝诫徒手情愿;激励奋然前进。

思路回顾

名家点评

南开大学文学院徐江:

《记念刘和珍君》“是一篇传统课文,具有永久的价值和魅力。可以引导学生接受鲁迅的思想感情的熏陶,感受鲁迅刚正的性格、澎湃的激情、高度的正义感和嫉恶如仇的精神,也可以学习过去那个年代的学生的社会责任感、勇敢精神”

课后作业

1.熟练背诵文章的二、四小节;

2.请用感动中国人物颁奖词的模式为刘和珍写颁奖词。要求:人物特征鲜明,句式变化多端,词汇五彩缤纷,修辞手法典型。字数100字左右。

本课结束