第十三章内能、第十四章 内能的利用 综合训练 2021-2022学年人教版物理九年级全一册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第十三章内能、第十四章 内能的利用 综合训练 2021-2022学年人教版物理九年级全一册(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 590.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-07 13:06:45 | ||

图片预览

文档简介

第十三、十四章 内能 内能的利用

【基础巩固】

1.下列现象能说明分子在做无规则运动的是( )

A.大雪纷飞 B.稻浪起伏

C.炊烟袅袅 D.花香袭人

2.下列现象中,通过热传递改变内能的是( )

A.太阳照射沙子,沙子变热

B.反复弯折铁丝,铁丝变热

C.两手相互摩擦,手掌变热

D.钢锯锯断木头,钢锯变热

3.如图所示,民间艺人将糖加热到流体状态,然后用它在平板上“画成”各种小动物,静待慢慢变硬后就制作成了栩栩如生的“糖画”。关于“糖画”,下列表述正确的是( )

A.糖是晶体

B.糖的内能一直在增加

C.糖分子之间只有引力没有斥力

D.糖先熔化后凝固

4.现在流行一款鞋,穿上它走路时,鞋会发光,站着不动就不会发光。则这款鞋发光的原理,从能量转化的角度分析正确的是( )

A.机械能转化为电能,再转化为光能

B.电能转化为机械能,再转化为光能

C.机械能转化为光能,再转化为电能

D.光能转化为机械能,再转化为电能

5.下列有关热和能的说法中,正确的是( )

A.发生热传递时,温度总是从高温物体传递给低温物体

B.一块0 ℃的冰熔化成0 ℃的水后,温度不变,内能不变

C.内燃机的压缩冲程,主要通过做功的方式增大汽缸内物质的内能

D.夏天在室内洒水降温,利用了水的比热容较大的性质

6.关于四冲程内燃机,下列说法正确的是( )

A.汽油机和柴油机都是内燃机,吸入汽缸的物质相同

B.汽油机和柴油机都是通过火花塞点火的

C.燃料在汽缸内猛烈燃烧,燃料热值迅速减小

D.压缩冲程主要是通过做功的方式增大缸内气体的内能

7.关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A.物体吸收了热量,温度一定升高

B.温度高的物体含有热量多

C.温度相同的物体,内能不一定相同

D.物体内能增加,一定从外界吸收了热量

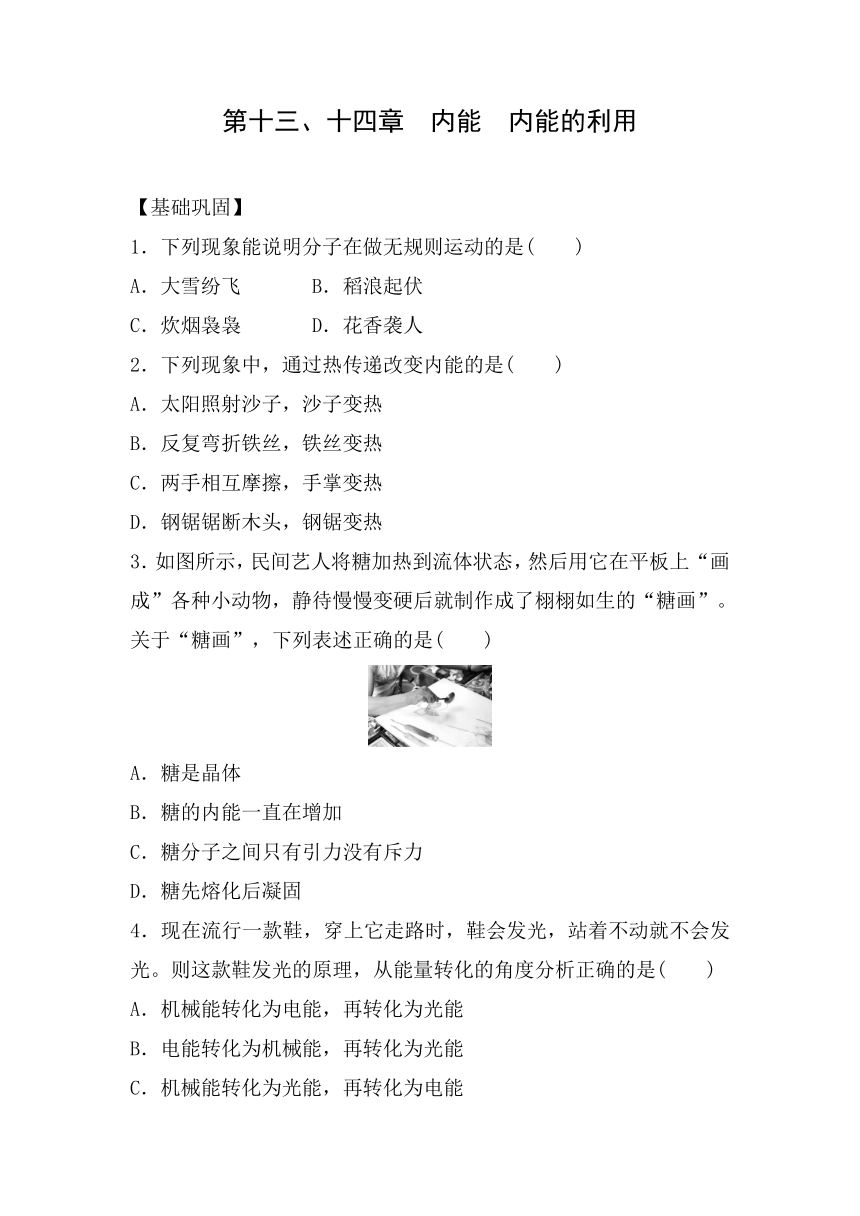

如图所示是四冲程内燃机工作循环中一个冲程的示意图,它是( )

A.压缩冲程,将内能转化为机械能

B.压缩冲程,将机械能转化为内能

C.做功冲程,将内能转化为机械能

D.做功冲程,将机械能转化为内能

用酒精灯给试管内的水加热至一定程度,发现塞在试管口的木塞被冲出,如图所示。下列描述正确的是( )

A.试管中的水是靠做功的方式增加内能的

B.水蒸气对木塞做功,把机械能转化为内能

C.水蒸气对木塞做功,与汽油机做功冲程的原理相同

D.水蒸气对木塞做功,水蒸气内能增加

10.“酒香不怕巷子深”,远处闻到酒的香味是因为分子永不停息地做无规则__________________________________________;

酒精和水充分混合后总体积变小,此现象说明组成物质的分子间存在________。

11.汽油机的一个工作循环是由四个冲程组成,在________冲程中,通过做功使燃料混合物温度升高;汽油机工作时选择水来降温是因为________________。

12.2020年5月5日,我国“长征五号B”大型运载火箭首飞成功,火箭使用液态氢作燃料是因为液态氢的________较大;火箭向下喷射燃气获得推力加速上升,是内能转化为________能。

13.一台单缸四冲程汽油机飞轮的转速是2 400 r/min,则该汽油机每秒钟完成______个冲程,对外做功________次。

14.用液化气灶把1.5 kg、初温为20 ℃的水加热到

100 ℃,需要吸收的热量为____________J。若上述过程中完全燃烧0.021 kg液化气且只有60%的热量被水吸收,则液化气的热值为______________J/kg[已知c水=4.2×103J/(kg·℃)]。

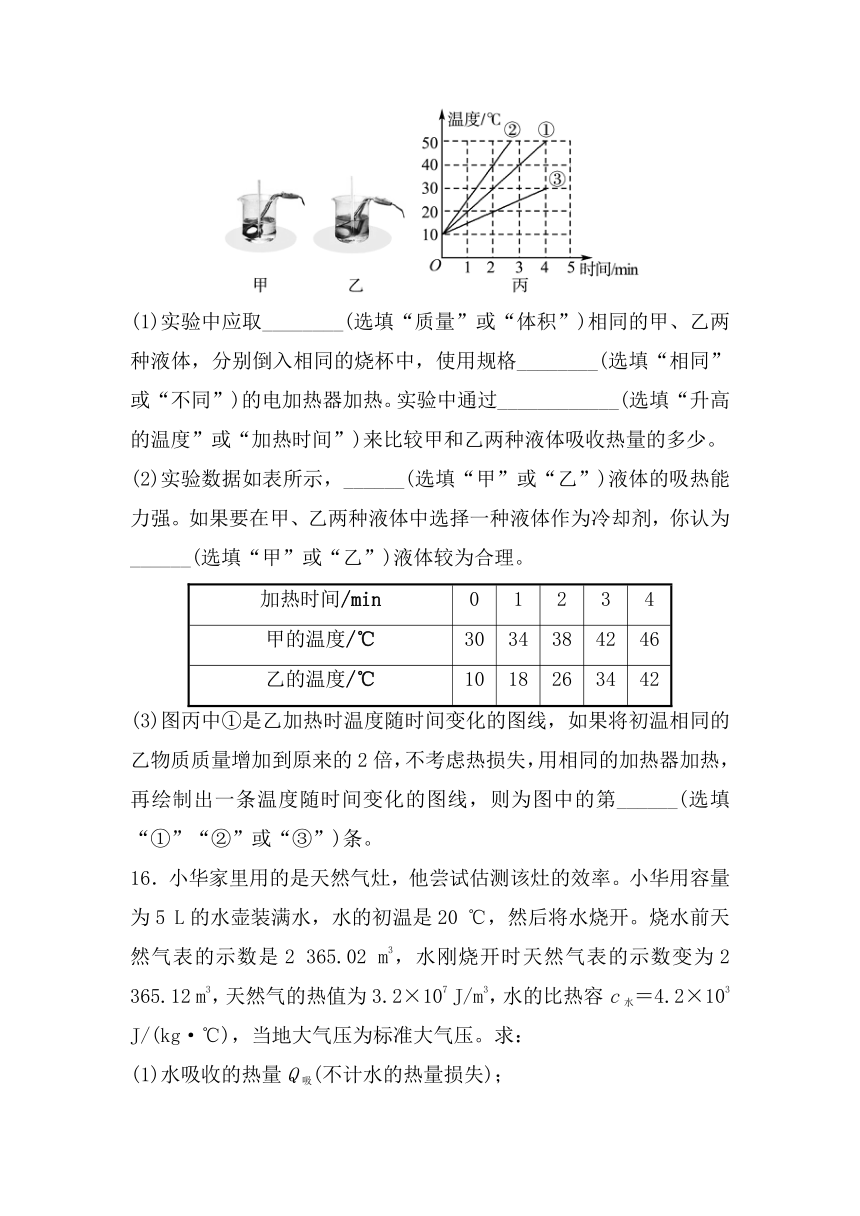

15.在探究“不同物质吸热能力”的实验中,实验装置如图甲、乙所示。

(1)实验中应取________(选填“质量”或“体积”)相同的甲、乙两种液体,分别倒入相同的烧杯中,使用规格________(选填“相同”或“不同”)的电加热器加热。实验中通过____________(选填“升高的温度”或“加热时间”)来比较甲和乙两种液体吸收热量的多少。

(2)实验数据如表所示,______(选填“甲”或“乙”)液体的吸热能力强。如果要在甲、乙两种液体中选择一种液体作为冷却剂,你认为______(选填“甲”或“乙”)液体较为合理。

加热时间/min 0 1 2 3 4

甲的温度/℃ 30 34 38 42 46

乙的温度/℃ 10 18 26 34 42

(3)图丙中①是乙加热时温度随时间变化的图线,如果将初温相同的乙物质质量增加到原来的2倍,不考虑热损失,用相同的加热器加热,再绘制出一条温度随时间变化的图线,则为图中的第______(选填“①”“②”或“③”)条。

16.小华家里用的是天然气灶,他尝试估测该灶的效率。小华用容量为5 L的水壶装满水,水的初温是20 ℃,然后将水烧开。烧水前天然气表的示数是2 365.02 m3,水刚烧开时天然气表的示数变为2 365.12 m3,天然气的热值为3.2×107 J/m3,水的比热容c水=4.2×103 J/(kg·℃),当地大气压为标准大气压。求:

(1)水吸收的热量Q吸(不计水的热量损失);

(2)天然气完全燃烧放出的热量Q放;

(3)天然气灶的效率η。

17.某汽车在水平地面上以25 m/s的速度匀速行驶,行驶600 s汽车发动机产生的牵引力所做的功为3×107 J,消耗汽油1 kg(假设汽油在发动机汽缸内完全燃烧,汽油热值取q=5×107 J/kg,g取10 N/kg)。针对这一过程,求:

(1)汽车行驶的路程;

(2)汽车受到的阻力;

(3)汽车发动机的效率。

【能力提升】

18.在新冠肺炎疫情防控中,涉及很多物理知识。下列说法正确的是( )

A.医务人员所戴的护目镜上经常出现水雾是汽化现象

B.我们很远就能闻到消毒液的气味是因为分子在做热运动

C.用酒精擦拭皮肤感到凉爽是因为酒精蒸发放热

D.用冰块给发热病人降温是因为冰块的内能为零

19.下列说法正确的是( )

A.内燃机消耗的燃料越多,其效率越高

B.物体吸收热量,其温度一定升高

C.外界对物体做功,物体内能一定增加

D.在热传递过程中,热量只能自发地从高温物体转移到低温物体

20.下列现象和推断不符合实际的是( )

A.现象:抽去玻璃板,两瓶中的气体都会变成红棕色。推断:分子在不停地做无规则运动

B.现象:稍稍用力向上拉玻璃板,弹簧测力计示数变大。推断:分子间只有引力没有斥力

C.现象:棉花被点燃。推断:外界对物体做功,物体的内能增大,温度升高

D.现象:当塞子跳起时瓶内出现白雾。推断:物体对外界做功,物体内能减小,温度降低

21.小帆在老师指导下,用如图1所示的同一个实验装置分别加热100 g的甲、乙两种液体(其中一种是水),用测得的数据绘制了温度随时间变化的图像(图2),乙从20 ℃加热至沸腾刚好消耗了4 g酒精(q酒精=3×

107 J/kg)。若单位时间内甲吸收的热量与乙吸收的热量相等,c水=4.2×

103 J/(kg·℃),则下列说法中正确的是( )

A.c乙=2.4×103 J/(kg·℃)

B.乙的吸热能力大于甲的吸热能力

C.0~8 min乙吸收的热量为3.36×104 J

D.该酒精灯的加热效率为28%

22.小明用相同的酒精灯给质量相等的甲、乙两种物质加热。根据测量数据描绘温度—时间图像如图所示,由图可知,甲物质比热容______(选填“>”“<”或“=”)乙物质比热容。用酒精灯给物体加热,物体内能增大,温度升高,这是通过__________的方式实现的。实验完成后,酒精灯中剩余酒精的热值________(选填“变大”“变小”或“不变”)。

【素养提升】

23.甲、乙液体分别置于两个不同的恒温封闭环境中,质量保持不变。测得甲、乙液体的温度随时间变化如图所示。

(1)______(选填“甲”或“乙”)液体的分子运动随时间越来越剧烈。

(2)甲液体所在环境的温度________(选填“小于1.7 ℃”“等于20 ℃”或“大于35 ℃”)。

(3)乙液体在“1~2 min”段、“8~9 min”段放出的热量分别为Q1、Q2,则Q1______(选填“>”“=”或“<”)Q2,依据是______________________

__________________________________________________________________。

参考答案

1.D 2.A 3.D 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.C

10.运动 间隙 11.压缩 水的比热容大

12.热值 机械 13.80 20

14.5.04×105 4×107

15.(1)质量 相同 加热时间 (2)甲 甲 (3)③

16.解:(1)由ρ=可得,水的质量:

m=ρ水V水=1.0×103 kg/m3×5×10-3 m3=5 kg,

烧开5 L水,吸收的热量:

Q吸=c水mΔt=4.2×103 J/(kg·℃)×5 kg×(100 ℃-20 ℃)=1.68×106 J。

(2)将水烧开燃烧天然气的体积:

V=2 365.12 m3-2 365.02 m3=0.1 m3,

天然气完全燃烧放出的热量:

Q放=q天然气V=3.2×107 J/m3×0.1 m3=3.2×106 J。

(3)天然气灶的效率:

η==×100%=52.5%。

17.解:(1)由v=得,汽车行驶的路程:

s=vt=25 m/s×600 s=1.5×104 m。

(2)汽车的牵引力:

F===2×103 N,

因为汽车匀速直线行驶,所以汽车受到的阻力:

f=F=2×103 N。

(3)1 kg汽油完全燃烧放出的热量:

Q放=mq=1 kg×5×107 J/kg=5×107 J,

汽车发动机的效率:

η==×100%=60%。

18.B 19.D 20.B 21.C

22.< 热传递 不变

23.(1)甲 (2)大于35 ℃

(3)> 根据Q=cmΔt,由于1~2 min段乙液体温度的变化量大于8~9 min段乙液体温度的变化量,且乙液体比热容c、质量m均不变,故Q1>Q2

【基础巩固】

1.下列现象能说明分子在做无规则运动的是( )

A.大雪纷飞 B.稻浪起伏

C.炊烟袅袅 D.花香袭人

2.下列现象中,通过热传递改变内能的是( )

A.太阳照射沙子,沙子变热

B.反复弯折铁丝,铁丝变热

C.两手相互摩擦,手掌变热

D.钢锯锯断木头,钢锯变热

3.如图所示,民间艺人将糖加热到流体状态,然后用它在平板上“画成”各种小动物,静待慢慢变硬后就制作成了栩栩如生的“糖画”。关于“糖画”,下列表述正确的是( )

A.糖是晶体

B.糖的内能一直在增加

C.糖分子之间只有引力没有斥力

D.糖先熔化后凝固

4.现在流行一款鞋,穿上它走路时,鞋会发光,站着不动就不会发光。则这款鞋发光的原理,从能量转化的角度分析正确的是( )

A.机械能转化为电能,再转化为光能

B.电能转化为机械能,再转化为光能

C.机械能转化为光能,再转化为电能

D.光能转化为机械能,再转化为电能

5.下列有关热和能的说法中,正确的是( )

A.发生热传递时,温度总是从高温物体传递给低温物体

B.一块0 ℃的冰熔化成0 ℃的水后,温度不变,内能不变

C.内燃机的压缩冲程,主要通过做功的方式增大汽缸内物质的内能

D.夏天在室内洒水降温,利用了水的比热容较大的性质

6.关于四冲程内燃机,下列说法正确的是( )

A.汽油机和柴油机都是内燃机,吸入汽缸的物质相同

B.汽油机和柴油机都是通过火花塞点火的

C.燃料在汽缸内猛烈燃烧,燃料热值迅速减小

D.压缩冲程主要是通过做功的方式增大缸内气体的内能

7.关于温度、热量和内能,下列说法正确的是( )

A.物体吸收了热量,温度一定升高

B.温度高的物体含有热量多

C.温度相同的物体,内能不一定相同

D.物体内能增加,一定从外界吸收了热量

如图所示是四冲程内燃机工作循环中一个冲程的示意图,它是( )

A.压缩冲程,将内能转化为机械能

B.压缩冲程,将机械能转化为内能

C.做功冲程,将内能转化为机械能

D.做功冲程,将机械能转化为内能

用酒精灯给试管内的水加热至一定程度,发现塞在试管口的木塞被冲出,如图所示。下列描述正确的是( )

A.试管中的水是靠做功的方式增加内能的

B.水蒸气对木塞做功,把机械能转化为内能

C.水蒸气对木塞做功,与汽油机做功冲程的原理相同

D.水蒸气对木塞做功,水蒸气内能增加

10.“酒香不怕巷子深”,远处闻到酒的香味是因为分子永不停息地做无规则__________________________________________;

酒精和水充分混合后总体积变小,此现象说明组成物质的分子间存在________。

11.汽油机的一个工作循环是由四个冲程组成,在________冲程中,通过做功使燃料混合物温度升高;汽油机工作时选择水来降温是因为________________。

12.2020年5月5日,我国“长征五号B”大型运载火箭首飞成功,火箭使用液态氢作燃料是因为液态氢的________较大;火箭向下喷射燃气获得推力加速上升,是内能转化为________能。

13.一台单缸四冲程汽油机飞轮的转速是2 400 r/min,则该汽油机每秒钟完成______个冲程,对外做功________次。

14.用液化气灶把1.5 kg、初温为20 ℃的水加热到

100 ℃,需要吸收的热量为____________J。若上述过程中完全燃烧0.021 kg液化气且只有60%的热量被水吸收,则液化气的热值为______________J/kg[已知c水=4.2×103J/(kg·℃)]。

15.在探究“不同物质吸热能力”的实验中,实验装置如图甲、乙所示。

(1)实验中应取________(选填“质量”或“体积”)相同的甲、乙两种液体,分别倒入相同的烧杯中,使用规格________(选填“相同”或“不同”)的电加热器加热。实验中通过____________(选填“升高的温度”或“加热时间”)来比较甲和乙两种液体吸收热量的多少。

(2)实验数据如表所示,______(选填“甲”或“乙”)液体的吸热能力强。如果要在甲、乙两种液体中选择一种液体作为冷却剂,你认为______(选填“甲”或“乙”)液体较为合理。

加热时间/min 0 1 2 3 4

甲的温度/℃ 30 34 38 42 46

乙的温度/℃ 10 18 26 34 42

(3)图丙中①是乙加热时温度随时间变化的图线,如果将初温相同的乙物质质量增加到原来的2倍,不考虑热损失,用相同的加热器加热,再绘制出一条温度随时间变化的图线,则为图中的第______(选填“①”“②”或“③”)条。

16.小华家里用的是天然气灶,他尝试估测该灶的效率。小华用容量为5 L的水壶装满水,水的初温是20 ℃,然后将水烧开。烧水前天然气表的示数是2 365.02 m3,水刚烧开时天然气表的示数变为2 365.12 m3,天然气的热值为3.2×107 J/m3,水的比热容c水=4.2×103 J/(kg·℃),当地大气压为标准大气压。求:

(1)水吸收的热量Q吸(不计水的热量损失);

(2)天然气完全燃烧放出的热量Q放;

(3)天然气灶的效率η。

17.某汽车在水平地面上以25 m/s的速度匀速行驶,行驶600 s汽车发动机产生的牵引力所做的功为3×107 J,消耗汽油1 kg(假设汽油在发动机汽缸内完全燃烧,汽油热值取q=5×107 J/kg,g取10 N/kg)。针对这一过程,求:

(1)汽车行驶的路程;

(2)汽车受到的阻力;

(3)汽车发动机的效率。

【能力提升】

18.在新冠肺炎疫情防控中,涉及很多物理知识。下列说法正确的是( )

A.医务人员所戴的护目镜上经常出现水雾是汽化现象

B.我们很远就能闻到消毒液的气味是因为分子在做热运动

C.用酒精擦拭皮肤感到凉爽是因为酒精蒸发放热

D.用冰块给发热病人降温是因为冰块的内能为零

19.下列说法正确的是( )

A.内燃机消耗的燃料越多,其效率越高

B.物体吸收热量,其温度一定升高

C.外界对物体做功,物体内能一定增加

D.在热传递过程中,热量只能自发地从高温物体转移到低温物体

20.下列现象和推断不符合实际的是( )

A.现象:抽去玻璃板,两瓶中的气体都会变成红棕色。推断:分子在不停地做无规则运动

B.现象:稍稍用力向上拉玻璃板,弹簧测力计示数变大。推断:分子间只有引力没有斥力

C.现象:棉花被点燃。推断:外界对物体做功,物体的内能增大,温度升高

D.现象:当塞子跳起时瓶内出现白雾。推断:物体对外界做功,物体内能减小,温度降低

21.小帆在老师指导下,用如图1所示的同一个实验装置分别加热100 g的甲、乙两种液体(其中一种是水),用测得的数据绘制了温度随时间变化的图像(图2),乙从20 ℃加热至沸腾刚好消耗了4 g酒精(q酒精=3×

107 J/kg)。若单位时间内甲吸收的热量与乙吸收的热量相等,c水=4.2×

103 J/(kg·℃),则下列说法中正确的是( )

A.c乙=2.4×103 J/(kg·℃)

B.乙的吸热能力大于甲的吸热能力

C.0~8 min乙吸收的热量为3.36×104 J

D.该酒精灯的加热效率为28%

22.小明用相同的酒精灯给质量相等的甲、乙两种物质加热。根据测量数据描绘温度—时间图像如图所示,由图可知,甲物质比热容______(选填“>”“<”或“=”)乙物质比热容。用酒精灯给物体加热,物体内能增大,温度升高,这是通过__________的方式实现的。实验完成后,酒精灯中剩余酒精的热值________(选填“变大”“变小”或“不变”)。

【素养提升】

23.甲、乙液体分别置于两个不同的恒温封闭环境中,质量保持不变。测得甲、乙液体的温度随时间变化如图所示。

(1)______(选填“甲”或“乙”)液体的分子运动随时间越来越剧烈。

(2)甲液体所在环境的温度________(选填“小于1.7 ℃”“等于20 ℃”或“大于35 ℃”)。

(3)乙液体在“1~2 min”段、“8~9 min”段放出的热量分别为Q1、Q2,则Q1______(选填“>”“=”或“<”)Q2,依据是______________________

__________________________________________________________________。

参考答案

1.D 2.A 3.D 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.C

10.运动 间隙 11.压缩 水的比热容大

12.热值 机械 13.80 20

14.5.04×105 4×107

15.(1)质量 相同 加热时间 (2)甲 甲 (3)③

16.解:(1)由ρ=可得,水的质量:

m=ρ水V水=1.0×103 kg/m3×5×10-3 m3=5 kg,

烧开5 L水,吸收的热量:

Q吸=c水mΔt=4.2×103 J/(kg·℃)×5 kg×(100 ℃-20 ℃)=1.68×106 J。

(2)将水烧开燃烧天然气的体积:

V=2 365.12 m3-2 365.02 m3=0.1 m3,

天然气完全燃烧放出的热量:

Q放=q天然气V=3.2×107 J/m3×0.1 m3=3.2×106 J。

(3)天然气灶的效率:

η==×100%=52.5%。

17.解:(1)由v=得,汽车行驶的路程:

s=vt=25 m/s×600 s=1.5×104 m。

(2)汽车的牵引力:

F===2×103 N,

因为汽车匀速直线行驶,所以汽车受到的阻力:

f=F=2×103 N。

(3)1 kg汽油完全燃烧放出的热量:

Q放=mq=1 kg×5×107 J/kg=5×107 J,

汽车发动机的效率:

η==×100%=60%。

18.B 19.D 20.B 21.C

22.< 热传递 不变

23.(1)甲 (2)大于35 ℃

(3)> 根据Q=cmΔt,由于1~2 min段乙液体温度的变化量大于8~9 min段乙液体温度的变化量,且乙液体比热容c、质量m均不变,故Q1>Q2

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展