2021-2022学年高中语文统编版必修上册7.1《短歌行》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册7.1《短歌行》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-07 07:09:10 | ||

图片预览

文档简介

《短歌行》教学设计

【导入】

在历史上,曹操是一个纵横捭阖式的风云人物,有人爱其雄才大略,有人憎其阴险狡诈,对他的评价一直是褒贬不一,毁誉参半。对此,著名学者、厦门大学易中天教授在《品三国》里说:曹操一生,政治上最得意的一笔是“挟天子以令诸侯”,军事上最成功的一仗是官渡之战,后果最为严重的一次疏忽是放走刘备,失败得最惨的一次是在赤壁,最受肯定的是他的才略,最受指责的是他的人品,最有争议的是他的历史功过,最没有争议的是他的文学成就。那么曹操到底是一个什么样的人呢?

(齐读诗歌)

【环节一:整体感知,所忧何事】

(1)我们通过仔细品读找到了出现次数最多,最能体现诗歌情感的字是什么?所忧为何事?体现曹操什么样的心情?

明确:反复出现的字是“忧”,诗人反复申述,可见忧之重、浓、深、广,作者忧贤才难得,这表现曹操求贤若渴的心理。

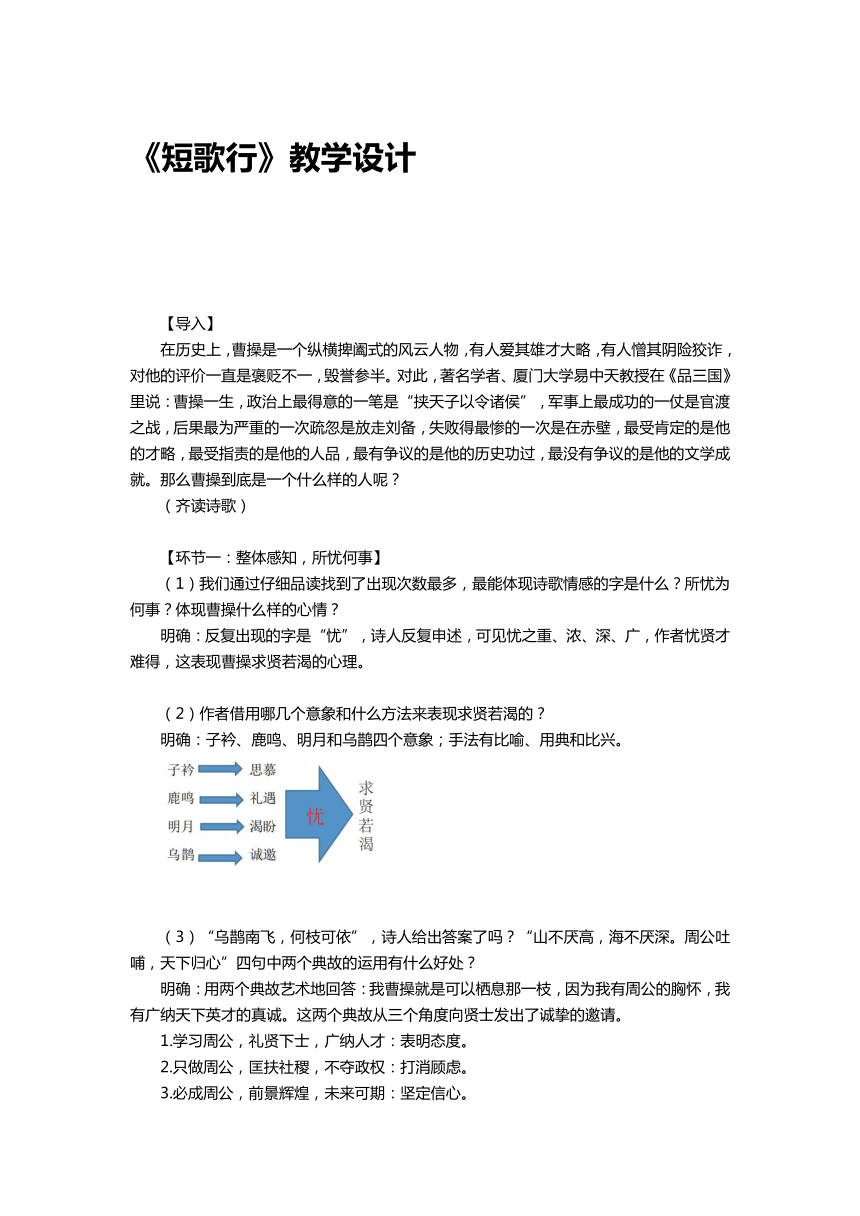

(2)作者借用哪几个意象和什么方法来表现求贤若渴的?

明确:子衿、鹿鸣、明月和乌鹊四个意象;手法有比喻、用典和比兴。

(3)“乌鹊南飞,何枝可依”,诗人给出答案了吗?“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”四句中两个典故的运用有什么好处?

明确:用两个典故艺术地回答:我曹操就是可以栖息那一枝,因为我有周公的胸怀,我有广纳天下英才的真诚。这两个典故从三个角度向贤士发出了诚挚的邀请。

1.学习周公,礼贤下士,广纳人才:表明态度。

2.只做周公,匡扶社稷,不夺政权:打消顾虑。

3.必成周公,前景辉煌,未来可期:坚定信心。

【环节三:感受诗人情感:哀怨曲还是欢乐颂?——狭隘与肤浅】

(1)整首诗歌三次强调诗人的忧愁,足见其愁思浓烈,可是我们在诵读时却感受不到凄惨与悲哀,反而热闹欢快,有时甚至还慷慨激昂。请同学思考一下,哪些地方写欢乐热闹?两种情感同时出现在诗中是否矛盾?那究竟是痛苦的哀怨曲还是热闹的欢乐颂?

(2)不仅两种情感难以统一,而且这首诗的情感一会儿忧一会儿喜,读起来有阻隔、不顺之感,甚至反复无常,读起来非常别扭。唐代欧阳询也觉得这首诗读起来别扭,于是在编纂《艺文类聚》时将这首诗的删削一半。明代有个叫谢榛的学者很认同他的做法。认为删除以后不再有阻隔、不顺之感,那么删除之后真的好吗?

材料一:欧阳询《艺文类聚》去其半,尤为简当,意贯而语足也。——谢榛《四溟诗话》

材料二:欧阳询删除内容展示:

短歌行

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

(3)删去了什么内容?

明确:

1.描写欢乐的地方有:

①慨当以慷的直接抒情;

②鼓瑟吹笙的欢聚畅饮;

③契阔谈宴的热闹非凡;

④天下归心的胸襟抱负。

2.删掉了诗歌中情绪高涨、情感欢乐的宴客和畅谈的部分。

3.删除以后情意淡了,诗味薄了,形象弱了。

求贤若渴的情意淡了

慷慨激昂的诗味薄了

天下归心的形象弱了

分析:

(1)有损求贤若渴的情意。一、删除部分有生动的展示,画面感强,有声音有图像,是诚挚欢迎贤才的最热烈最隆重的礼仪;二、原文三处对待贤才的内容,各有其意,不重复不矛盾,第一处是总述对待人才的态度,第二处是面对已来之才的欣喜,第三处是面对犹豫之人的劝说。删除以后,确实简洁了很多,但原文表达的求贤若渴的情意变淡变薄了。

(2)有损慷慨激昂的诗意。删掉的是情绪高涨,慷慨激昂的部分,删除后意思的确更加贯通了,但诗味似乎也薄淡了很多,已经不像是文学家兼政治家的曹公的诗作了。这首诗一般被认为作于赤壁之战前夕,此时曹操50多岁,已初步统一了北方,没有道理这么忧伤哀怨。删除之后雄才大略不见了,饱满的热情也不见了,《短歌行》就沦落为例行公事的公文了,用语平淡,面目可憎,而不再是“志深笔长”“梗概多气”的抒情诗了。

(3)有损天下归心的形象。曹操是一代枭雄,挟天子以令诸侯,不同于一般的文学家,不应该这么哀怨!他既有一般有诗人的才情又有雄图霸业的抱负。

(4)欧阳询和谢榛为什么会有这样的误判?

明确:人生格局和境界的缺乏,认识的狭隘与肤浅。单纯的文人雅士是不能理解忧苦慷慨在曹操这里的辩证统一。此诗基调雄健有力,其所忧的人生苦短,实因年过半百,而天下仍未统一,情感指向是豪迈健康积极的。他的忧思带给人的不是痛苦的哀叹,而是昂扬向上的奋发。其忧愁越浓重,豪情就越饱满;豪情越饱满,其忧愁就越深沉。如此往复循环,相反相成,又在本质上统一。

【环节四:感悟诗人形象:真英雄还是大奸贼——篡改与误读】

(1)名著和电视剧《三国演义》中都选用了《短歌行》来表现曹操形象,请大家思考这里的选用是否恰当?对人物形象理解是否正确?(播放《三国演义》曹操吟唱《短歌行》片断)

曹操正笑谈间,忽闻鸦声望南飞鸣而去。……时操已醉,乃取槊立于船头上,以酒奠于江中,满饮三爵,横槊谓诸将曰:“我持此槊,破黄巾、擒吕布、灭袁术、收袁绍,深入塞北,直抵辽东,纵横天下:颇不负大丈夫之志也。今对此景,甚有慷慨。吾当作歌,汝等和之。”歌曰:……

——《三国演义》第四十八回

明确:“尔等”“破”“擒”“灭”等词可以看出礼贤下士的姿态不见了,求贤若渴的期盼不见了,周公吐哺的谦虚不见了,天下归心的风范不见了,剩下的几乎是一个小人得志的嘴脸,雄才大略变成了趾高气扬,雄心勃勃变成了目空一切。这里的曹操不可一世,骄傲蛮横。

(2)为什么会出现这样的情况?

明确:

1.电视连续剧《三国演义》中的《短歌行》,是为后面曹操赤壁大败的剧情服务的,为塑造曹操奸雄的形象服务的。

2.过分看到曹操的雄心勃勃,而忽略了他求贤若渴的深意。名著和电视剧的理解的确偏离与悖误了《短歌行》原本的诗歌主旨。

【环节五:课堂总结】

此诗气韵沉雄,感情充沛,将积极进取的精神熔铸在貌似颓放的意态中,将对人生哲理的严肃思考寄托在放歌纵酒的行为里,将对贤才的渴慕思盼之情展现在觥筹交错的酒席中。《短歌行》让我们看到了一个别样的曹操,一个爱才惜才的曹操,一个“烈士暮年,壮心不已”的曹操。让我们齐读这首诗,再次感受曹操海纳百川的胸怀吧!

【导入】

在历史上,曹操是一个纵横捭阖式的风云人物,有人爱其雄才大略,有人憎其阴险狡诈,对他的评价一直是褒贬不一,毁誉参半。对此,著名学者、厦门大学易中天教授在《品三国》里说:曹操一生,政治上最得意的一笔是“挟天子以令诸侯”,军事上最成功的一仗是官渡之战,后果最为严重的一次疏忽是放走刘备,失败得最惨的一次是在赤壁,最受肯定的是他的才略,最受指责的是他的人品,最有争议的是他的历史功过,最没有争议的是他的文学成就。那么曹操到底是一个什么样的人呢?

(齐读诗歌)

【环节一:整体感知,所忧何事】

(1)我们通过仔细品读找到了出现次数最多,最能体现诗歌情感的字是什么?所忧为何事?体现曹操什么样的心情?

明确:反复出现的字是“忧”,诗人反复申述,可见忧之重、浓、深、广,作者忧贤才难得,这表现曹操求贤若渴的心理。

(2)作者借用哪几个意象和什么方法来表现求贤若渴的?

明确:子衿、鹿鸣、明月和乌鹊四个意象;手法有比喻、用典和比兴。

(3)“乌鹊南飞,何枝可依”,诗人给出答案了吗?“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”四句中两个典故的运用有什么好处?

明确:用两个典故艺术地回答:我曹操就是可以栖息那一枝,因为我有周公的胸怀,我有广纳天下英才的真诚。这两个典故从三个角度向贤士发出了诚挚的邀请。

1.学习周公,礼贤下士,广纳人才:表明态度。

2.只做周公,匡扶社稷,不夺政权:打消顾虑。

3.必成周公,前景辉煌,未来可期:坚定信心。

【环节三:感受诗人情感:哀怨曲还是欢乐颂?——狭隘与肤浅】

(1)整首诗歌三次强调诗人的忧愁,足见其愁思浓烈,可是我们在诵读时却感受不到凄惨与悲哀,反而热闹欢快,有时甚至还慷慨激昂。请同学思考一下,哪些地方写欢乐热闹?两种情感同时出现在诗中是否矛盾?那究竟是痛苦的哀怨曲还是热闹的欢乐颂?

(2)不仅两种情感难以统一,而且这首诗的情感一会儿忧一会儿喜,读起来有阻隔、不顺之感,甚至反复无常,读起来非常别扭。唐代欧阳询也觉得这首诗读起来别扭,于是在编纂《艺文类聚》时将这首诗的删削一半。明代有个叫谢榛的学者很认同他的做法。认为删除以后不再有阻隔、不顺之感,那么删除之后真的好吗?

材料一:欧阳询《艺文类聚》去其半,尤为简当,意贯而语足也。——谢榛《四溟诗话》

材料二:欧阳询删除内容展示:

短歌行

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

(3)删去了什么内容?

明确:

1.描写欢乐的地方有:

①慨当以慷的直接抒情;

②鼓瑟吹笙的欢聚畅饮;

③契阔谈宴的热闹非凡;

④天下归心的胸襟抱负。

2.删掉了诗歌中情绪高涨、情感欢乐的宴客和畅谈的部分。

3.删除以后情意淡了,诗味薄了,形象弱了。

求贤若渴的情意淡了

慷慨激昂的诗味薄了

天下归心的形象弱了

分析:

(1)有损求贤若渴的情意。一、删除部分有生动的展示,画面感强,有声音有图像,是诚挚欢迎贤才的最热烈最隆重的礼仪;二、原文三处对待贤才的内容,各有其意,不重复不矛盾,第一处是总述对待人才的态度,第二处是面对已来之才的欣喜,第三处是面对犹豫之人的劝说。删除以后,确实简洁了很多,但原文表达的求贤若渴的情意变淡变薄了。

(2)有损慷慨激昂的诗意。删掉的是情绪高涨,慷慨激昂的部分,删除后意思的确更加贯通了,但诗味似乎也薄淡了很多,已经不像是文学家兼政治家的曹公的诗作了。这首诗一般被认为作于赤壁之战前夕,此时曹操50多岁,已初步统一了北方,没有道理这么忧伤哀怨。删除之后雄才大略不见了,饱满的热情也不见了,《短歌行》就沦落为例行公事的公文了,用语平淡,面目可憎,而不再是“志深笔长”“梗概多气”的抒情诗了。

(3)有损天下归心的形象。曹操是一代枭雄,挟天子以令诸侯,不同于一般的文学家,不应该这么哀怨!他既有一般有诗人的才情又有雄图霸业的抱负。

(4)欧阳询和谢榛为什么会有这样的误判?

明确:人生格局和境界的缺乏,认识的狭隘与肤浅。单纯的文人雅士是不能理解忧苦慷慨在曹操这里的辩证统一。此诗基调雄健有力,其所忧的人生苦短,实因年过半百,而天下仍未统一,情感指向是豪迈健康积极的。他的忧思带给人的不是痛苦的哀叹,而是昂扬向上的奋发。其忧愁越浓重,豪情就越饱满;豪情越饱满,其忧愁就越深沉。如此往复循环,相反相成,又在本质上统一。

【环节四:感悟诗人形象:真英雄还是大奸贼——篡改与误读】

(1)名著和电视剧《三国演义》中都选用了《短歌行》来表现曹操形象,请大家思考这里的选用是否恰当?对人物形象理解是否正确?(播放《三国演义》曹操吟唱《短歌行》片断)

曹操正笑谈间,忽闻鸦声望南飞鸣而去。……时操已醉,乃取槊立于船头上,以酒奠于江中,满饮三爵,横槊谓诸将曰:“我持此槊,破黄巾、擒吕布、灭袁术、收袁绍,深入塞北,直抵辽东,纵横天下:颇不负大丈夫之志也。今对此景,甚有慷慨。吾当作歌,汝等和之。”歌曰:……

——《三国演义》第四十八回

明确:“尔等”“破”“擒”“灭”等词可以看出礼贤下士的姿态不见了,求贤若渴的期盼不见了,周公吐哺的谦虚不见了,天下归心的风范不见了,剩下的几乎是一个小人得志的嘴脸,雄才大略变成了趾高气扬,雄心勃勃变成了目空一切。这里的曹操不可一世,骄傲蛮横。

(2)为什么会出现这样的情况?

明确:

1.电视连续剧《三国演义》中的《短歌行》,是为后面曹操赤壁大败的剧情服务的,为塑造曹操奸雄的形象服务的。

2.过分看到曹操的雄心勃勃,而忽略了他求贤若渴的深意。名著和电视剧的理解的确偏离与悖误了《短歌行》原本的诗歌主旨。

【环节五:课堂总结】

此诗气韵沉雄,感情充沛,将积极进取的精神熔铸在貌似颓放的意态中,将对人生哲理的严肃思考寄托在放歌纵酒的行为里,将对贤才的渴慕思盼之情展现在觥筹交错的酒席中。《短歌行》让我们看到了一个别样的曹操,一个爱才惜才的曹操,一个“烈士暮年,壮心不已”的曹操。让我们齐读这首诗,再次感受曹操海纳百川的胸怀吧!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读