23《范进中举》教学设计(2课时)

图片预览

文档简介

《范进中举》教学设计

课文内容分析:

先从文体出发。《范进中举》节选自《儒林外史》第三回“周学道校士拔真才,胡屠户行凶闹捷报”,《儒林外史》是中国古典讽刺小说的代表作,开创了以小说直接评价现实生活的范例。鲁迅的《中国小说史略》评价为“其文又戚而能谐,婉而多讽。”

再说本文特点。《范进中举》以生动的语言,通过对话、外貌和细节描写,运用夸张、对比等讽刺手法,刻画了一个深受科举制度毒害的儒生范进的形象。同时,小说围绕范进命运的变化也写出了世态炎凉的社会现实。此外,本文涉及到丰富的科举文化知识,可作为小说教学文化层面的补充。

学情分析:

就生活经验而言,范进寒窗苦读的目的是为了功名利禄,我们读书的目的是为了什么?仅仅是为了考试吗?当然不是。这无形中拉近了文本与学生的距离,让学生对自己的学习有思考、有反思,进而感悟人生。

就文史知识结构而言,文中一些词语的文化内涵较丰富,如进学、秀才、举人、桑梓等,学生缺乏一定的了解,教师可加强引导。此外,学生在学习《范进中举》前,需对清代的科举考试制度作相应的了解,并结合当时的时代背景,探究范进为何会疯,探究《范进中举》表达的主题思想,从“知人论世”的角度,深化文本解读。

从语文经验分析,同学们在学习《范进中举》前,已经学过《智取生辰纲》,对于中国古典小说已有一定的认知,也掌握了古典小说阅读鉴赏一般方法和能力,且课文故事情节强,学生应有一定的兴趣。不过,九年级学生第一次接触古典讽刺小说,对吴敬梓其人也是初次涉及,教师在教学中应积极引导。此外,九年级学生对科举制度及相关知识缺乏了解,这些对学生在文本内容的把握和主旨的理解方面有一定干扰。教师在教学时,应拓展相关资料,亦可让学生在课前预习时自行搜集相关资料。

教学目的:

1.梳理故事情节,感知范进人物形象。

2.品读充满讽刺意味的语言。

3.理解封建科举制度对知识分子的毒害,对当时社会风气的影响,树立多元的读书观。

教学重点:

1.梳理故事情节,感知范进人物形象。

2.品读充满讽刺意味的语言。

教学难点:

理解封建科举制度对知识分子的毒害,对当时社会风气的影响,树立多元的读书观。

教学创意:

1.先学后教,以学定教。

2.以读促品,深入体会。

教学流程:第一课时

一、课前预习

(一)了解封建科举制度

(二)搜集作者相关资料、写作背景及《儒林外史》

(三)熟读课文

二、预习检测

(一)学生介绍本文的写作背景、吴敬梓及《儒林外史》

教师予以补充。

教师补充:《儒林外史》全书以封建知识分子为主要对象,描写他们的生活和精神状态。书中人物,大都有当时真人真事为影,全书故事没有一个主干,但有一个贯穿其中的中心,即反对封建科举、封建礼教,讽刺因热衷功名而造成的极端虚伪的社会风气,作品塑造了许多典型人物,如周进、范进、马二先生、严监生等。在中国文学史上,尤其是讽刺小说中,这本书获得很高评价。此外,全书也塑造了真名士的形象,如王冕、杜少卿等,表达了作者向往士林风清气正的美好愿望。小说虽以明朝为背景,反映的却是清朝的社会现实。

(二)学生介绍封建科举制度

教师补充:乡试、会试、殿试的第一名分别为解元、会元、状元。

(三)字词检测

1.读准字音。

星宿(xiù) 斋(zhāi)公 腆(tiǎn)着 醉醺醺(xūn) 啐(cuì)

攥(zuàn) 簇拥(cù )侥幸(jiǎo )作揖(yī) 带挈(qiè)

讳(huì) 绾(wǎn) 锭(dìng)子 拙(zhuō)病 商酌(zhuó) 嗑(kē) 桑梓(zǐ) 轩敞(chǎng)

2.理解词义。

不省人事:昏迷,失去了知觉。狗血喷头:形容骂得很凶。

倒运:事情不顺利,倒霉。作辑:拱手行礼。商酌:商量斟酌。

检测后,教师补充,全班齐读字词两遍。

设计意图及教学建议:本环节针对课前预习而设,旨在检测学生预习的效果,尤其对作者、写作背景、封建科举制度及《儒林外史》作相应的了解后,能更好地把握文本内容,理解文章主旨。此外,教师在纠正字音时,可以分析错误的原因,深究字词背后的语言依据,扩充语文知识。

三、梳理情节

速读课文,用简洁的语言概括故事情节。

明确:《范进中举》按故事情节的发展可分为中举前和中举后。

中举前:范进中了秀才,胡屠户虽来贺喜却数落他;范进向他借钱赶考,被他臭骂一顿。

中举后:范进放榜当日因高兴过度而疯了,被胡屠户打了一巴掌清醒了。范进醒后,大家对他极尽巴结。

设计意图及教学建议:这一环节有助于学生梳理文章的故事情节,能更好地感知范进这一人物形象。这一环节比较简单,也是对预习效果的检测,故事情节简要概括之后,教师可引导学生进一步梳理小说内容,探究小说细节。

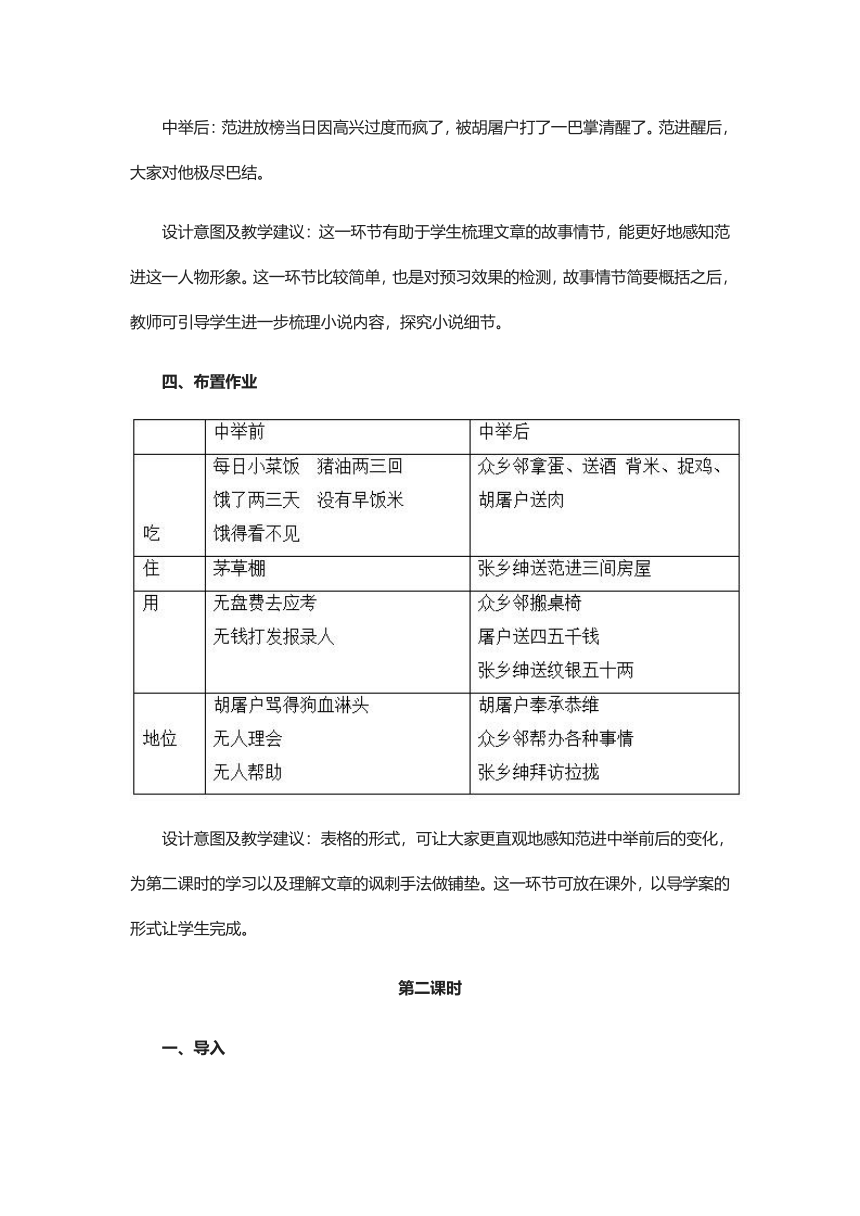

四、布置作业

设计意图及教学建议:表格的形式,可让大家更直观地感知范进中举前后的变化,为第二课时的学习以及理解文章的讽刺手法做铺垫。这一环节可放在课外,以导学案的形式让学生完成。

第二课时

一、导入

大家看我在屏幕上挂了一张金榜,一定能猜想得到我们今天要讲一个关于“金榜题名”的故事——《范进中举》。

从标题能看出小说主要人物是——范进,核心事件是——中举。(板书)

设计意图及教学建议:用“金榜”的形式导入,通俗易懂,拉近了与学生的距离。然后,以标题《范进中举》切入,聚焦主要人物和核心事件,简洁明了。

二、围观一个人的疯态

1.品读两句话“噫!好了!我中了!”“噫!好了!我中了!”

师:大家预习过,看谁最先找到“范进中举”的段落,说说范进中举后他的反应如何?

预设:

生:疯了,(疯了之前他讲了一句话,你找到了吗?)

师:疯了后,他紧接着又说了一句话?

生:“噫!好!我中了!”

师:这两句话的内容只有一字之差,范进的情感有何差别呢?

预设:两句话虽然只有一字之差,但所表现的人物心理是不一样的。

师:言为心声,语言能表现出当时说话人的心理。我们先来品读第一句话:“噫!好了!我中了。”请大家来说一说,你从中读出了人物怎样的心理?

预设:生读。先品再读,分别读出宽慰、欣喜之情、难以置信之情,然后全班齐读。

教师补充:范进大半生科考,将精力和青春都赌进去了。几十年的忍受,几十年的盼望,几十年的努力,今日终于实现,回想以前的种种,内心除了“宽慰”“欣喜”之情外,可能还有什么情感?

教师引导学生感受范进此刻可能还有感慨之情,并读出另一种层次。引导时,从“噫”字入手,勾连“噫!微斯人,吾谁与归。”“噫!菊之爱,陶后鲜有闻。” 读出叹息、感慨之情。

师:下面我们一起来体会一下第二句话:“噫!好!我中了!”

预设:从“好”字入手,品读范进此刻的狂喜,结合范进的行为“拍着笑着”,勾连之前的行为“拍一下、笑一声”,让学生体会到此刻范进的高兴之前溢于言表。如果说第一句“噫!好了!我中了!”可能还有难以置信、感慨之情,这一句“噫!好!我中了!”主要体现了范进的喜不自禁。

范进只是中了乡试第七名就高兴地疯了,乡试之上还有会试、殿试,可见当时科举考试对于读书人的影响之大啊!

教师小结:围观范进的疯态,我们看到了一个神魂颠倒、欣喜若狂、醉心科举的读书人。

设计意图及教学建议:抓住关键句“噫!好了!我中了!”和“噫!好!我中了!”通过情境式朗读,让学生深入其中,感受范进中举之后的心理活动,感知范进人物形象。

学生进行情境式朗读时,教师也可示范朗读并进行适当的生活勾连,引导学生感受范进心理,朗读时也可加入适当动作。

三、洞悉一群人的疯狂

过渡:范进中举后喜极而疯,反常的只有他吗?范进中举后,众人对范进的言行发生了哪些变化?请结合文章内容分析。

预设:

(1)生:第一段中骂他现世宝、烂忠厚没用的人。

师:这是他自己的岳父对他的评价,高中之后胡屠夫又怎样评价范进?

生:第9段说夸赞他是“贤婿,才学又高,品貌又好……”

师:前后的评价截然不同。胡屠夫对范进的奚落还表现在哪儿?

(2)生:第二段找他借钱非但不给,反啐他一脸,骂了个狗血喷头……

师:此处与刚刚找出来的说他“才学又高,品貌又好”是不是形成鲜明对比?这个变化太有趣了,让我们来读一读,读出胡屠户前后截然不同的语气。

此外还有很多描写胡屠户的细节,两次前来祝贺,两次离开的场景也十分有趣?

(3)提着“一副大肠和一瓶酒”VS“七八斤肉,四五千钱”。

生:走的时候“母子千恩万谢,胡屠户横披了衣服,腆着肚子去了。”VS

“屠户千恩万谢,低着头,笑迷迷地去了。”

师:还有哪些细节能体现胡屠户的变化?

预设:

屠户见女婿衣裳后襟滚皱了许多,一路低着头替他扯了几十回。引导学生抓住“扯”“几十回”进行分析。

师:从这些你看到了一个怎样的胡屠户?

预设:前倨后恭、趋炎附势、虚伪势利、见风使舵。真是风中墙头草,林下变色龙。

预设:

生:从“为甚么拿这话来混我?我又不同你顽”,可以看出乡邻曾经取笑范进。但是范进中举后“众邻居有拿鸡蛋来的,有拿白酒来的,也有背了斗米来的”,前后反差大,我感受了势利的众乡邻。

教师继续引导学生找出文中描写“众乡邻”的细节“众邻居一齐上前,替他抹胸口,捶背心,舞了半日渐渐喘息”,“早把那一只鞋寻了来”,“飞奔”等。

师:从中你看出乡邻有怎样的性格特点?

预设:贪财势利、见风使舵。

预设:

师:在范进中举前,张乡绅出现过吗?(没有),提到过,传说中的张老爷。

引导学生找出相关细节“贺仪五十两”“三进三间”等。

你觉得张乡绅是一个怎样的人?殷勤、势利、虚伪。

教师小结:众人对范进的言行发生了翻天覆地的变化,范进也从一个唯唯诺诺、受尽嘲讽的穷秀才变为举人老爷。

过渡:如果只是范进一个人疯便罢了,可我们又洞悉了一群人的疯狂,那个时代到底怎么了?我们接着往下看。

设计意图及教学建议:第一课时作业布置,学生通过表格已对范进中举前后变化做了基本的梳理。这一环节以“一群人的疯狂”为切入点,引导学生思考范进中举后,胡屠户、乡邻、张乡绅对他的言行发生了翻天覆地的变化,通过这一系列的对比,品读充满讽刺意味的语言,让学生感知人情冷暖、世态炎凉的环境,并为下个环节“把脉一个时代的疯症”做铺垫。

这一环节应在读中品,品读语言文字背后的深意。

四、把脉一个时代的疯症

在中了科举的关键时刻,范进为何疯了?众人言行又为何发生了如此大的变化?

师:里面有一个细节,大家可以关注一下。范进疯了后,是报录人提醒:可以找人用打巴掌的方式让范进清醒。

预设:像范进这种欢喜狠了的病,报录人见过不止一次,所以知道怎么治。这也说明,范进喜极而疯,他不是第一个,也可能不是最后一个。

教师引导提问:文章中有一处关于胡屠户的细节描写,胡屠户打了范进后,懊恼,天上的“文曲星”是打不得的。

师:文曲星打不得,这体现了什么?

预设:封建等级观念已经深入人心。

教师总结:科举制度腐蚀读书人灵魂,摧残人才及败坏社会风气。

教师补充相关资料:朱元璋建立明朝,即于洪武三年(1370年)召开科举,规定“中外文臣皆由科举而进,非科举者勿得与官”。洪武十七年(1384年)明朝公布《科举成式》,基本制定了明朝此后二百五十多年的科举成文法规。清朝大体照搬明朝成例,明清科举一脉相承,达五百多年。

封建科举制度在其存在的1300多年的历史中,曾选取了大量的有志之士,成为社会发展的中流砥柱。明清时期,科举实行八股取士,考试形式越来越程式化、格式化,最终形成八股文。八股文是一种非常刻板僵化的文体, 限定论题、格式等,被鲁迅先生讽刺为原是蠢笨的产物。它极大地束缚了人们的思想,泯灭了人们的个性,销蚀了人们的创造力。考生不能自由发表自己的见解,也无法展示自己的才华,只能熟读四书五经以应付科举考试。

小结:把脉一个时代的疯症,我们看到了封建科举制度对读书人的毒害,对当时社会风气的影响。

过渡语:可见,令人发疯的不是读书,只要减去封建科举制度,封建思想禁锢,也许就能书写一段百年风流。

设计意图及教学建议:围观一个人的疯态,洞悉一群人的疯狂,再把脉一个时代的疯症,层层递进,让学生理解封建科举制度对读书人的压榨和迫害,对民众的摧残,整个社会在科举的阴影下成了一个畸形的社会。这一环节教师要适当引导,补充相关材料。

五、书写一段百年风流

1.作者心目中的真儒林。

我们翻开《儒林外史》,有一类士人“终乃以辞却功名富贵,品地最上一层为中流砥柱”。他们是作者心目中的真儒林。

《儒林外史》中写王冕:

“王冕天性聪明,年纪不满二十岁,就把那天文、地理、经史上的大学问,无一不贯通。但他性情不同:既不求官爵,又不交纳朋友,终日闭户读书。”

不求官职,说明了王冕其人不慕名利,不交纳朋友,说明他不愿与污秽的世俗为伍。

《儒林外史》中写杜少卿:

“合面又是三间敞榭,横头朝南三间书房,一个大荷花池。池上搭了一条桥,过去又是三件密屋,乃杜少卿自己读书之处。”

“好了!我做秀才,有了这一场结局,将来乡试也不应,科、岁也不考,逍遥自在,做些自己的事罢!”

有花、树、池,环境幽僻静雅,杜少卿常在如此雅境中吟诗作乐、陶冶情操,侧面体现出他对于读书本无功利之心。对于他而言,读书是高雅的,他追求的是书中的精神世界而非靠读书获取官职,追名逐利。

对吴敬梓来说,王冕和杜少卿便是他心中真正的读书人形象。

2.我们应该做怎样的读书人。

数风流人物,还看今朝,我们应该做怎样的读书人?请结合自己的学习生活,谈谈你的感悟启发。

希望同学们从读书中汲取养分,书写一段百年风流。

结束语:

最后送大家两句话:胸藏文墨虚若谷,腹有诗书气自华!

设计意图及教学建议:让学生树立多元的读书观。这一环节可让学生畅所欲言,抒发内心所想。

六、板书设计

教学反思:

本课在教学内容的选择和教学目标的确立上,我先充分领会了单元教学目标中“把握小说内容,概括分析故事情节”与“运用小说要素分析方法,联系全书,分析人物形象,提高对古典小说的赏析能力”、“学习结合时代背景,探究故事发生的原因,探讨小说表达的主题思想”等要求,结合助学系统所提夸张手法、对比手法、运用典型细节揭露人物的矛盾,范进中举后发疯的原因,范进式悲剧的社会意义等,确立了“梳理故事情节,感知范进人物形象”;“品读充满讽刺意味的语言”;“理解封建科举制度对知识分子的毒害,对当时社会风气的影响,树立多元的读书观。”这三个教学目标。可以说,既尊重了编者的意图,也突显了文本的价值。

在教学环节的设计上,第一课时注重预习,了解作者、写作背景、《儒林外史》、科举制度及相关文化常识,此外,注重梳理故事情节,落实单元目标。一方面这是明确古典小说学习的方法,另一方面也是本单元教读课文需要指导的阅读方法。

第二课时以“疯”切入,品读 “噫!好了!我中了!”和“噫!好!我中了!”围观范进的疯态,感知他疯疯癫癫、欣喜若狂、醉心科举的形象。范进中举后,不仅他疯了,众人也疯狂了,众人对范进的言行发生了翻天覆地的变化,以此感知人情冷暖、世态炎凉的社会。围观一个人的疯态,洞悉一群人的疯狂,再把脉一个时代的疯症,抽丝剥茧,深入理解当时社会背景下,封建科举制度对读书人的压榨和迫害,对民众的摧残,整个社会在科举的阴影下成了一个畸形的社会。最后,拓展《儒林外史》中的真儒林形象,引导学生树立多元的读书观,从读书中汲取养分,书写一段百年风流。总体而言,对于教学内容的组织与实施基本都围绕目标的达成。

从教学效果来看,本课基本上实现了编者、作者、教者、学者四维文本的互动,充分利用了文本的价值,让学生得到了“语言的训练”、“情感的体验”、“文化熏陶”、“精神的启迪”,达到了古典小说教学的要求。

课文内容分析:

先从文体出发。《范进中举》节选自《儒林外史》第三回“周学道校士拔真才,胡屠户行凶闹捷报”,《儒林外史》是中国古典讽刺小说的代表作,开创了以小说直接评价现实生活的范例。鲁迅的《中国小说史略》评价为“其文又戚而能谐,婉而多讽。”

再说本文特点。《范进中举》以生动的语言,通过对话、外貌和细节描写,运用夸张、对比等讽刺手法,刻画了一个深受科举制度毒害的儒生范进的形象。同时,小说围绕范进命运的变化也写出了世态炎凉的社会现实。此外,本文涉及到丰富的科举文化知识,可作为小说教学文化层面的补充。

学情分析:

就生活经验而言,范进寒窗苦读的目的是为了功名利禄,我们读书的目的是为了什么?仅仅是为了考试吗?当然不是。这无形中拉近了文本与学生的距离,让学生对自己的学习有思考、有反思,进而感悟人生。

就文史知识结构而言,文中一些词语的文化内涵较丰富,如进学、秀才、举人、桑梓等,学生缺乏一定的了解,教师可加强引导。此外,学生在学习《范进中举》前,需对清代的科举考试制度作相应的了解,并结合当时的时代背景,探究范进为何会疯,探究《范进中举》表达的主题思想,从“知人论世”的角度,深化文本解读。

从语文经验分析,同学们在学习《范进中举》前,已经学过《智取生辰纲》,对于中国古典小说已有一定的认知,也掌握了古典小说阅读鉴赏一般方法和能力,且课文故事情节强,学生应有一定的兴趣。不过,九年级学生第一次接触古典讽刺小说,对吴敬梓其人也是初次涉及,教师在教学中应积极引导。此外,九年级学生对科举制度及相关知识缺乏了解,这些对学生在文本内容的把握和主旨的理解方面有一定干扰。教师在教学时,应拓展相关资料,亦可让学生在课前预习时自行搜集相关资料。

教学目的:

1.梳理故事情节,感知范进人物形象。

2.品读充满讽刺意味的语言。

3.理解封建科举制度对知识分子的毒害,对当时社会风气的影响,树立多元的读书观。

教学重点:

1.梳理故事情节,感知范进人物形象。

2.品读充满讽刺意味的语言。

教学难点:

理解封建科举制度对知识分子的毒害,对当时社会风气的影响,树立多元的读书观。

教学创意:

1.先学后教,以学定教。

2.以读促品,深入体会。

教学流程:第一课时

一、课前预习

(一)了解封建科举制度

(二)搜集作者相关资料、写作背景及《儒林外史》

(三)熟读课文

二、预习检测

(一)学生介绍本文的写作背景、吴敬梓及《儒林外史》

教师予以补充。

教师补充:《儒林外史》全书以封建知识分子为主要对象,描写他们的生活和精神状态。书中人物,大都有当时真人真事为影,全书故事没有一个主干,但有一个贯穿其中的中心,即反对封建科举、封建礼教,讽刺因热衷功名而造成的极端虚伪的社会风气,作品塑造了许多典型人物,如周进、范进、马二先生、严监生等。在中国文学史上,尤其是讽刺小说中,这本书获得很高评价。此外,全书也塑造了真名士的形象,如王冕、杜少卿等,表达了作者向往士林风清气正的美好愿望。小说虽以明朝为背景,反映的却是清朝的社会现实。

(二)学生介绍封建科举制度

教师补充:乡试、会试、殿试的第一名分别为解元、会元、状元。

(三)字词检测

1.读准字音。

星宿(xiù) 斋(zhāi)公 腆(tiǎn)着 醉醺醺(xūn) 啐(cuì)

攥(zuàn) 簇拥(cù )侥幸(jiǎo )作揖(yī) 带挈(qiè)

讳(huì) 绾(wǎn) 锭(dìng)子 拙(zhuō)病 商酌(zhuó) 嗑(kē) 桑梓(zǐ) 轩敞(chǎng)

2.理解词义。

不省人事:昏迷,失去了知觉。狗血喷头:形容骂得很凶。

倒运:事情不顺利,倒霉。作辑:拱手行礼。商酌:商量斟酌。

检测后,教师补充,全班齐读字词两遍。

设计意图及教学建议:本环节针对课前预习而设,旨在检测学生预习的效果,尤其对作者、写作背景、封建科举制度及《儒林外史》作相应的了解后,能更好地把握文本内容,理解文章主旨。此外,教师在纠正字音时,可以分析错误的原因,深究字词背后的语言依据,扩充语文知识。

三、梳理情节

速读课文,用简洁的语言概括故事情节。

明确:《范进中举》按故事情节的发展可分为中举前和中举后。

中举前:范进中了秀才,胡屠户虽来贺喜却数落他;范进向他借钱赶考,被他臭骂一顿。

中举后:范进放榜当日因高兴过度而疯了,被胡屠户打了一巴掌清醒了。范进醒后,大家对他极尽巴结。

设计意图及教学建议:这一环节有助于学生梳理文章的故事情节,能更好地感知范进这一人物形象。这一环节比较简单,也是对预习效果的检测,故事情节简要概括之后,教师可引导学生进一步梳理小说内容,探究小说细节。

四、布置作业

设计意图及教学建议:表格的形式,可让大家更直观地感知范进中举前后的变化,为第二课时的学习以及理解文章的讽刺手法做铺垫。这一环节可放在课外,以导学案的形式让学生完成。

第二课时

一、导入

大家看我在屏幕上挂了一张金榜,一定能猜想得到我们今天要讲一个关于“金榜题名”的故事——《范进中举》。

从标题能看出小说主要人物是——范进,核心事件是——中举。(板书)

设计意图及教学建议:用“金榜”的形式导入,通俗易懂,拉近了与学生的距离。然后,以标题《范进中举》切入,聚焦主要人物和核心事件,简洁明了。

二、围观一个人的疯态

1.品读两句话“噫!好了!我中了!”“噫!好了!我中了!”

师:大家预习过,看谁最先找到“范进中举”的段落,说说范进中举后他的反应如何?

预设:

生:疯了,(疯了之前他讲了一句话,你找到了吗?)

师:疯了后,他紧接着又说了一句话?

生:“噫!好!我中了!”

师:这两句话的内容只有一字之差,范进的情感有何差别呢?

预设:两句话虽然只有一字之差,但所表现的人物心理是不一样的。

师:言为心声,语言能表现出当时说话人的心理。我们先来品读第一句话:“噫!好了!我中了。”请大家来说一说,你从中读出了人物怎样的心理?

预设:生读。先品再读,分别读出宽慰、欣喜之情、难以置信之情,然后全班齐读。

教师补充:范进大半生科考,将精力和青春都赌进去了。几十年的忍受,几十年的盼望,几十年的努力,今日终于实现,回想以前的种种,内心除了“宽慰”“欣喜”之情外,可能还有什么情感?

教师引导学生感受范进此刻可能还有感慨之情,并读出另一种层次。引导时,从“噫”字入手,勾连“噫!微斯人,吾谁与归。”“噫!菊之爱,陶后鲜有闻。” 读出叹息、感慨之情。

师:下面我们一起来体会一下第二句话:“噫!好!我中了!”

预设:从“好”字入手,品读范进此刻的狂喜,结合范进的行为“拍着笑着”,勾连之前的行为“拍一下、笑一声”,让学生体会到此刻范进的高兴之前溢于言表。如果说第一句“噫!好了!我中了!”可能还有难以置信、感慨之情,这一句“噫!好!我中了!”主要体现了范进的喜不自禁。

范进只是中了乡试第七名就高兴地疯了,乡试之上还有会试、殿试,可见当时科举考试对于读书人的影响之大啊!

教师小结:围观范进的疯态,我们看到了一个神魂颠倒、欣喜若狂、醉心科举的读书人。

设计意图及教学建议:抓住关键句“噫!好了!我中了!”和“噫!好!我中了!”通过情境式朗读,让学生深入其中,感受范进中举之后的心理活动,感知范进人物形象。

学生进行情境式朗读时,教师也可示范朗读并进行适当的生活勾连,引导学生感受范进心理,朗读时也可加入适当动作。

三、洞悉一群人的疯狂

过渡:范进中举后喜极而疯,反常的只有他吗?范进中举后,众人对范进的言行发生了哪些变化?请结合文章内容分析。

预设:

(1)生:第一段中骂他现世宝、烂忠厚没用的人。

师:这是他自己的岳父对他的评价,高中之后胡屠夫又怎样评价范进?

生:第9段说夸赞他是“贤婿,才学又高,品貌又好……”

师:前后的评价截然不同。胡屠夫对范进的奚落还表现在哪儿?

(2)生:第二段找他借钱非但不给,反啐他一脸,骂了个狗血喷头……

师:此处与刚刚找出来的说他“才学又高,品貌又好”是不是形成鲜明对比?这个变化太有趣了,让我们来读一读,读出胡屠户前后截然不同的语气。

此外还有很多描写胡屠户的细节,两次前来祝贺,两次离开的场景也十分有趣?

(3)提着“一副大肠和一瓶酒”VS“七八斤肉,四五千钱”。

生:走的时候“母子千恩万谢,胡屠户横披了衣服,腆着肚子去了。”VS

“屠户千恩万谢,低着头,笑迷迷地去了。”

师:还有哪些细节能体现胡屠户的变化?

预设:

屠户见女婿衣裳后襟滚皱了许多,一路低着头替他扯了几十回。引导学生抓住“扯”“几十回”进行分析。

师:从这些你看到了一个怎样的胡屠户?

预设:前倨后恭、趋炎附势、虚伪势利、见风使舵。真是风中墙头草,林下变色龙。

预设:

生:从“为甚么拿这话来混我?我又不同你顽”,可以看出乡邻曾经取笑范进。但是范进中举后“众邻居有拿鸡蛋来的,有拿白酒来的,也有背了斗米来的”,前后反差大,我感受了势利的众乡邻。

教师继续引导学生找出文中描写“众乡邻”的细节“众邻居一齐上前,替他抹胸口,捶背心,舞了半日渐渐喘息”,“早把那一只鞋寻了来”,“飞奔”等。

师:从中你看出乡邻有怎样的性格特点?

预设:贪财势利、见风使舵。

预设:

师:在范进中举前,张乡绅出现过吗?(没有),提到过,传说中的张老爷。

引导学生找出相关细节“贺仪五十两”“三进三间”等。

你觉得张乡绅是一个怎样的人?殷勤、势利、虚伪。

教师小结:众人对范进的言行发生了翻天覆地的变化,范进也从一个唯唯诺诺、受尽嘲讽的穷秀才变为举人老爷。

过渡:如果只是范进一个人疯便罢了,可我们又洞悉了一群人的疯狂,那个时代到底怎么了?我们接着往下看。

设计意图及教学建议:第一课时作业布置,学生通过表格已对范进中举前后变化做了基本的梳理。这一环节以“一群人的疯狂”为切入点,引导学生思考范进中举后,胡屠户、乡邻、张乡绅对他的言行发生了翻天覆地的变化,通过这一系列的对比,品读充满讽刺意味的语言,让学生感知人情冷暖、世态炎凉的环境,并为下个环节“把脉一个时代的疯症”做铺垫。

这一环节应在读中品,品读语言文字背后的深意。

四、把脉一个时代的疯症

在中了科举的关键时刻,范进为何疯了?众人言行又为何发生了如此大的变化?

师:里面有一个细节,大家可以关注一下。范进疯了后,是报录人提醒:可以找人用打巴掌的方式让范进清醒。

预设:像范进这种欢喜狠了的病,报录人见过不止一次,所以知道怎么治。这也说明,范进喜极而疯,他不是第一个,也可能不是最后一个。

教师引导提问:文章中有一处关于胡屠户的细节描写,胡屠户打了范进后,懊恼,天上的“文曲星”是打不得的。

师:文曲星打不得,这体现了什么?

预设:封建等级观念已经深入人心。

教师总结:科举制度腐蚀读书人灵魂,摧残人才及败坏社会风气。

教师补充相关资料:朱元璋建立明朝,即于洪武三年(1370年)召开科举,规定“中外文臣皆由科举而进,非科举者勿得与官”。洪武十七年(1384年)明朝公布《科举成式》,基本制定了明朝此后二百五十多年的科举成文法规。清朝大体照搬明朝成例,明清科举一脉相承,达五百多年。

封建科举制度在其存在的1300多年的历史中,曾选取了大量的有志之士,成为社会发展的中流砥柱。明清时期,科举实行八股取士,考试形式越来越程式化、格式化,最终形成八股文。八股文是一种非常刻板僵化的文体, 限定论题、格式等,被鲁迅先生讽刺为原是蠢笨的产物。它极大地束缚了人们的思想,泯灭了人们的个性,销蚀了人们的创造力。考生不能自由发表自己的见解,也无法展示自己的才华,只能熟读四书五经以应付科举考试。

小结:把脉一个时代的疯症,我们看到了封建科举制度对读书人的毒害,对当时社会风气的影响。

过渡语:可见,令人发疯的不是读书,只要减去封建科举制度,封建思想禁锢,也许就能书写一段百年风流。

设计意图及教学建议:围观一个人的疯态,洞悉一群人的疯狂,再把脉一个时代的疯症,层层递进,让学生理解封建科举制度对读书人的压榨和迫害,对民众的摧残,整个社会在科举的阴影下成了一个畸形的社会。这一环节教师要适当引导,补充相关材料。

五、书写一段百年风流

1.作者心目中的真儒林。

我们翻开《儒林外史》,有一类士人“终乃以辞却功名富贵,品地最上一层为中流砥柱”。他们是作者心目中的真儒林。

《儒林外史》中写王冕:

“王冕天性聪明,年纪不满二十岁,就把那天文、地理、经史上的大学问,无一不贯通。但他性情不同:既不求官爵,又不交纳朋友,终日闭户读书。”

不求官职,说明了王冕其人不慕名利,不交纳朋友,说明他不愿与污秽的世俗为伍。

《儒林外史》中写杜少卿:

“合面又是三间敞榭,横头朝南三间书房,一个大荷花池。池上搭了一条桥,过去又是三件密屋,乃杜少卿自己读书之处。”

“好了!我做秀才,有了这一场结局,将来乡试也不应,科、岁也不考,逍遥自在,做些自己的事罢!”

有花、树、池,环境幽僻静雅,杜少卿常在如此雅境中吟诗作乐、陶冶情操,侧面体现出他对于读书本无功利之心。对于他而言,读书是高雅的,他追求的是书中的精神世界而非靠读书获取官职,追名逐利。

对吴敬梓来说,王冕和杜少卿便是他心中真正的读书人形象。

2.我们应该做怎样的读书人。

数风流人物,还看今朝,我们应该做怎样的读书人?请结合自己的学习生活,谈谈你的感悟启发。

希望同学们从读书中汲取养分,书写一段百年风流。

结束语:

最后送大家两句话:胸藏文墨虚若谷,腹有诗书气自华!

设计意图及教学建议:让学生树立多元的读书观。这一环节可让学生畅所欲言,抒发内心所想。

六、板书设计

教学反思:

本课在教学内容的选择和教学目标的确立上,我先充分领会了单元教学目标中“把握小说内容,概括分析故事情节”与“运用小说要素分析方法,联系全书,分析人物形象,提高对古典小说的赏析能力”、“学习结合时代背景,探究故事发生的原因,探讨小说表达的主题思想”等要求,结合助学系统所提夸张手法、对比手法、运用典型细节揭露人物的矛盾,范进中举后发疯的原因,范进式悲剧的社会意义等,确立了“梳理故事情节,感知范进人物形象”;“品读充满讽刺意味的语言”;“理解封建科举制度对知识分子的毒害,对当时社会风气的影响,树立多元的读书观。”这三个教学目标。可以说,既尊重了编者的意图,也突显了文本的价值。

在教学环节的设计上,第一课时注重预习,了解作者、写作背景、《儒林外史》、科举制度及相关文化常识,此外,注重梳理故事情节,落实单元目标。一方面这是明确古典小说学习的方法,另一方面也是本单元教读课文需要指导的阅读方法。

第二课时以“疯”切入,品读 “噫!好了!我中了!”和“噫!好!我中了!”围观范进的疯态,感知他疯疯癫癫、欣喜若狂、醉心科举的形象。范进中举后,不仅他疯了,众人也疯狂了,众人对范进的言行发生了翻天覆地的变化,以此感知人情冷暖、世态炎凉的社会。围观一个人的疯态,洞悉一群人的疯狂,再把脉一个时代的疯症,抽丝剥茧,深入理解当时社会背景下,封建科举制度对读书人的压榨和迫害,对民众的摧残,整个社会在科举的阴影下成了一个畸形的社会。最后,拓展《儒林外史》中的真儒林形象,引导学生树立多元的读书观,从读书中汲取养分,书写一段百年风流。总体而言,对于教学内容的组织与实施基本都围绕目标的达成。

从教学效果来看,本课基本上实现了编者、作者、教者、学者四维文本的互动,充分利用了文本的价值,让学生得到了“语言的训练”、“情感的体验”、“文化熏陶”、“精神的启迪”,达到了古典小说教学的要求。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)