第一章机械运动同步练习-2021-2022学年鲁科版(五四制)物理八年级上册(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第一章机械运动同步练习-2021-2022学年鲁科版(五四制)物理八年级上册(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 588.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-07 17:08:09 | ||

图片预览

文档简介

第一章 机械运动

【基础巩固】

一、选择题

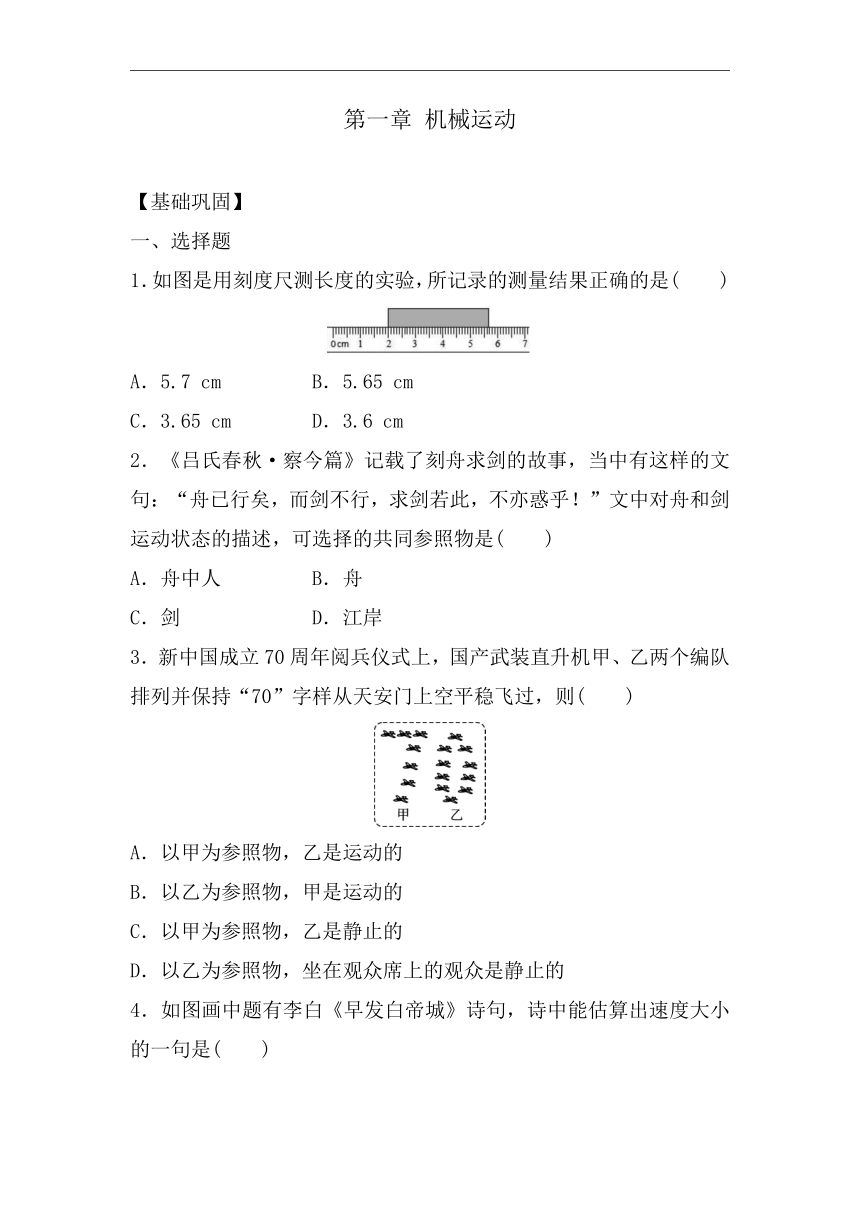

1.如图是用刻度尺测长度的实验,所记录的测量结果正确的是( )

A.5.7 cm B.5.65 cm

C.3.65 cm D.3.6 cm

2.《吕氏春秋·察今篇》记载了刻舟求剑的故事,当中有这样的文句:“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!”文中对舟和剑运动状态的描述,可选择的共同参照物是( )

A.舟中人 B.舟

C.剑 D.江岸

3.新中国成立70周年阅兵仪式上,国产武装直升机甲、乙两个编队排列并保持“70”字样从天安门上空平稳飞过,则( )

A.以甲为参照物,乙是运动的

B.以乙为参照物,甲是运动的

C.以甲为参照物,乙是静止的

D.以乙为参照物,坐在观众席上的观众是静止的

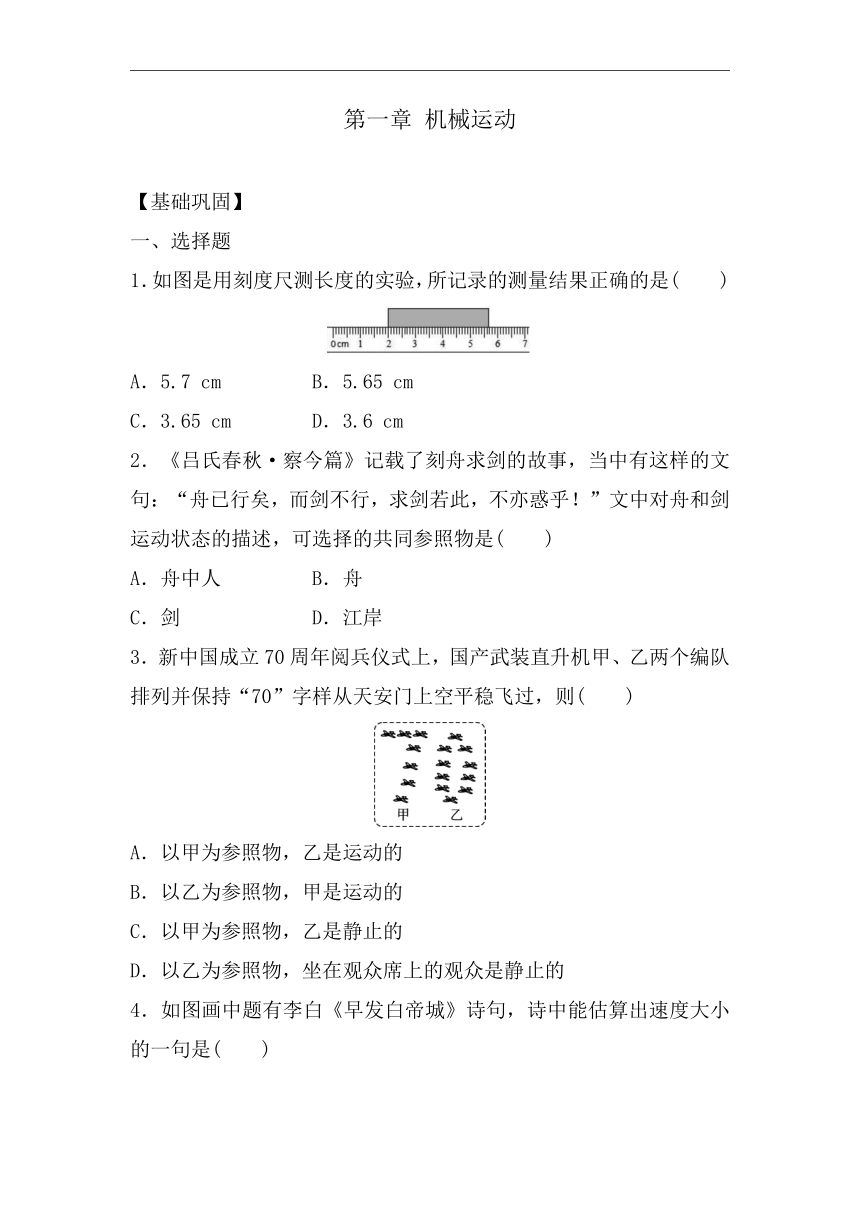

4.如图画中题有李白《早发白帝城》诗句,诗中能估算出速度大小的一句是( )

A.朝辞白帝彩云间 B.千里江陵一日还

C.两岸猿声啼不住 D.轻舟已过万重山

5.甲、乙两列火车在两条平行的铁轨上匀速行驶,两车交会时,甲车上的乘客从车窗看到地面上的树木向东运动,看到乙车向西运动。则下列判断正确的是( )

A.甲车向西运动,乙车向东运动

B.甲车向东运动,乙车向西运动

C.甲、乙两车都向西运动

D.甲、乙两车都向东运动

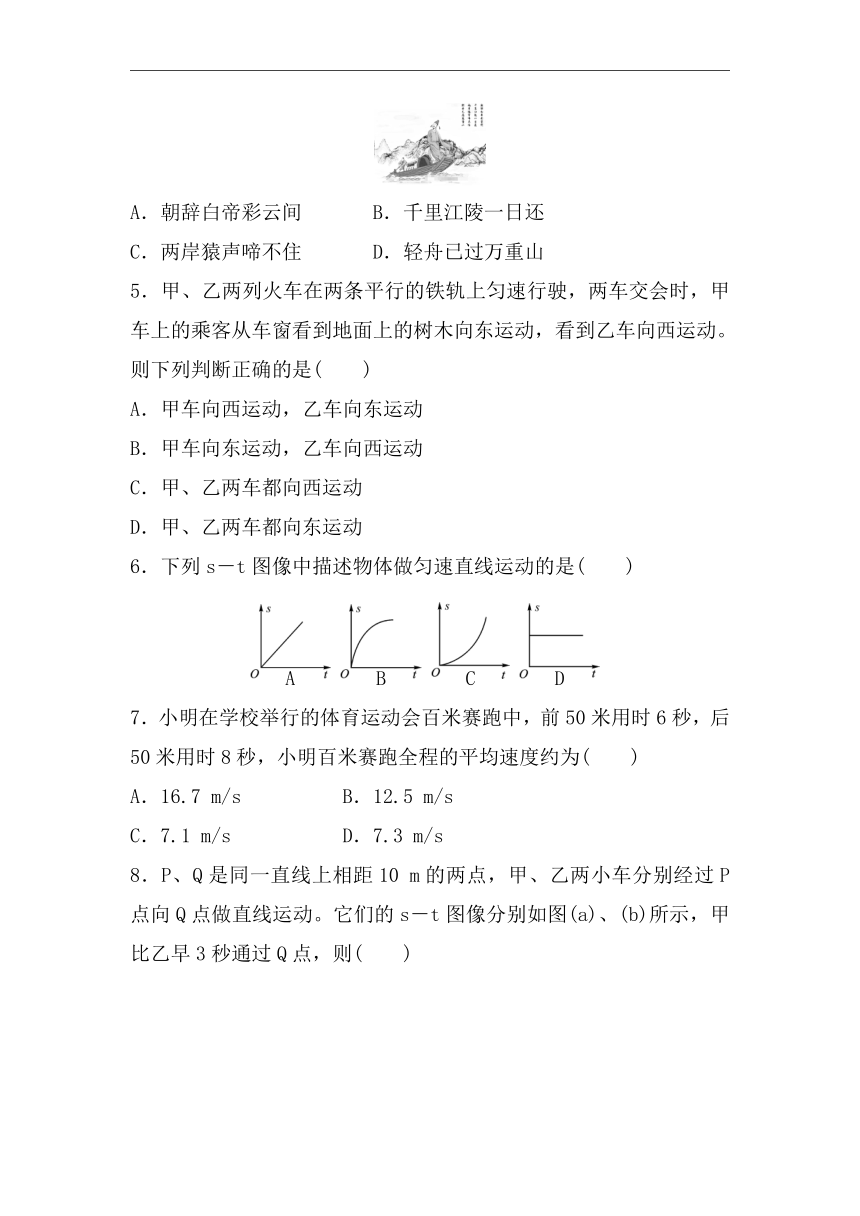

6.下列s-t图像中描述物体做匀速直线运动的是( )

7.小明在学校举行的体育运动会百米赛跑中,前50米用时6秒,后50米用时8秒,小明百米赛跑全程的平均速度约为( )

A.16.7 m/s B.12.5 m/s

C.7.1 m/s D.7.3 m/s

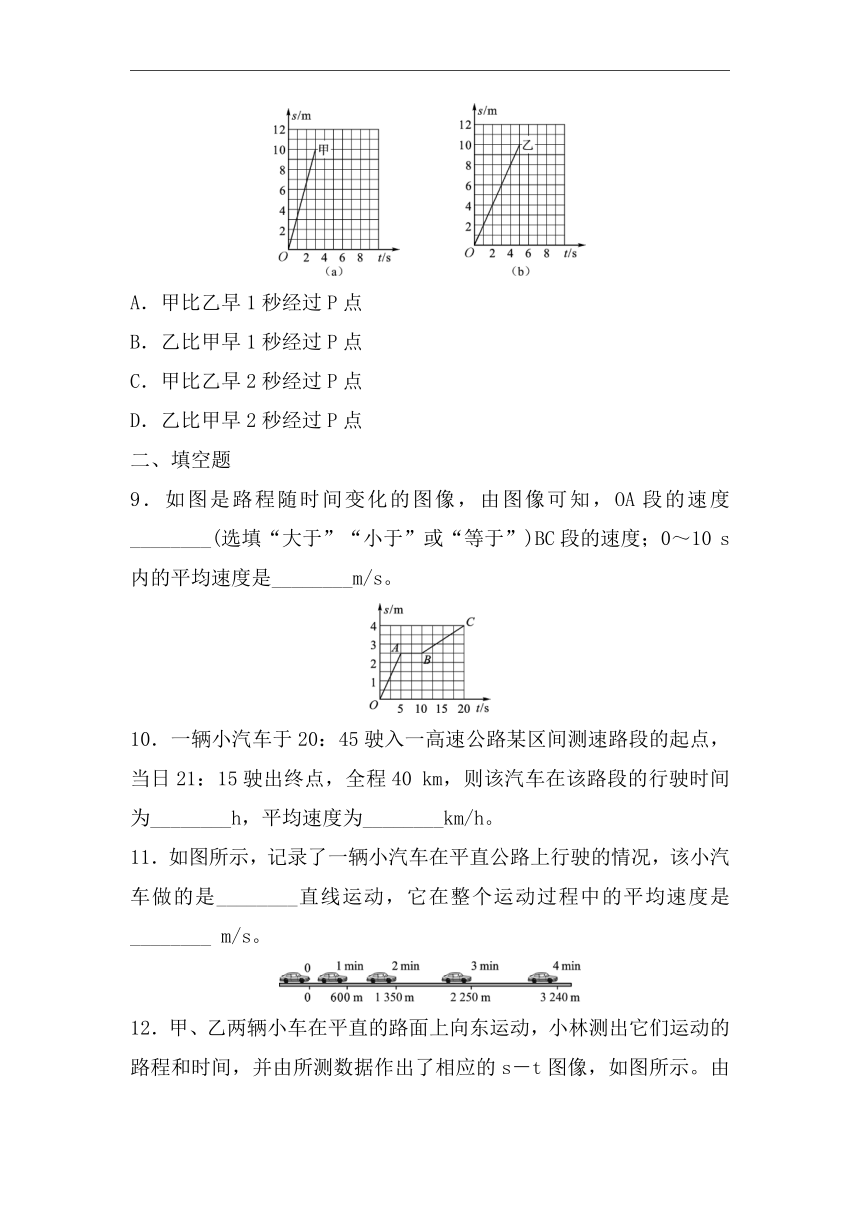

8.P、Q是同一直线上相距10 m的两点,甲、乙两小车分别经过P点向Q点做直线运动。它们的s-t图像分别如图(a)、(b)所示,甲比乙早3秒通过Q点,则( )

A.甲比乙早1秒经过P点

B.乙比甲早1秒经过P点

C.甲比乙早2秒经过P点

D.乙比甲早2秒经过P点

二、填空题

9.如图是路程随时间变化的图像,由图像可知,OA段的速度________(选填“大于”“小于”或“等于”)BC段的速度;0~10 s内的平均速度是________m/s。

10.一辆小汽车于20:45驶入一高速公路某区间测速路段的起点,当日21:15驶出终点,全程40 km,则该汽车在该路段的行驶时间为________h,平均速度为________km/h。

11.如图所示,记录了一辆小汽车在平直公路上行驶的情况,该小汽车做的是________直线运动,它在整个运动过程中的平均速度是________ m/s。

12.甲、乙两辆小车在平直的路面上向东运动,小林测出它们运动的路程和时间,并由所测数据作出了相应的s-t图像,如图所示。由图可知v甲________(选填“>”“=”或“<”)v乙,以甲车为参照物,乙车向________(选填“东”或“西”)运动。

三、实验探究题

13.某实验小组在“测量物体运动的平均速度”实验中,让小球从斜面A点由静止开始滚下,频闪照相机记录了小球在相同时间内通过的路程,照片如图所示:

(1)依据照片可判断,小球在做________(选填“加速”“减速”或“匀速”)运动;

(2)如果频闪照相机每隔0.2 s拍摄一次,并测得sAB=5 cm,sBC=15 cm,则小球在BC段的平均速度为________m/s,小球在AC段的平均速度为________m/s;

(3)如图所示,能说明小球在斜面上运动情况的图像是________;

(4)小球在AD段运动过程中,经过时间tAD中点时的速度为v1,经过路程sAD中点时的速度为v2,则v1________(选填“>”“<”或“=”)v2。

【能力提升】

1.如图所示,两列火车并排停在站台上,小红坐在车厢向另一列火车观望。突然她觉得自己乘坐的列车开始前进了,但是“驶过”对面列车的车尾时,小红发现她乘坐的列车还停在站台上,原来是对面的列车向反方向开去了。“开始前进了”和“停在站台上”是因为小红所选的参照物是( )

A.另一列火车 自己乘坐的火车

B.自己乘坐的火车 站台

C.站台 另一列火车

D.另一列火车 站台

2.甲、乙两位同学在同一考点参加800 m体考,t=0时同时起跑,t4时刻同时到达终点,其速度—时间图像如图所示,下列描述正确的是( )

A.0~t1时间内甲、乙两同学都在做匀速直线运动

B.t1~t2时间内甲、乙两同学保持相对静止

C.0~t3时间内甲同学的路程小于乙同学的路程

D.刚到达终点时,甲、乙两同学速度相等

3.如图所示是甲、乙两车运动的s-t图像,当两车从同一地点,同时同向做匀速直线运动时,v甲∶v乙=________,当时间t=________s时,两车相距12 m。

参考答案

【基础巩固】

1.C 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.C 8.A

9.大于 0.25 10.0.5 80 11.变速 13.5

12.> 西 13.(1)加速 (2)0.75 0.50 (3)C (4)<

【能力提升】

1.D 2.C 3.3∶2 6

【基础巩固】

一、选择题

1.如图是用刻度尺测长度的实验,所记录的测量结果正确的是( )

A.5.7 cm B.5.65 cm

C.3.65 cm D.3.6 cm

2.《吕氏春秋·察今篇》记载了刻舟求剑的故事,当中有这样的文句:“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!”文中对舟和剑运动状态的描述,可选择的共同参照物是( )

A.舟中人 B.舟

C.剑 D.江岸

3.新中国成立70周年阅兵仪式上,国产武装直升机甲、乙两个编队排列并保持“70”字样从天安门上空平稳飞过,则( )

A.以甲为参照物,乙是运动的

B.以乙为参照物,甲是运动的

C.以甲为参照物,乙是静止的

D.以乙为参照物,坐在观众席上的观众是静止的

4.如图画中题有李白《早发白帝城》诗句,诗中能估算出速度大小的一句是( )

A.朝辞白帝彩云间 B.千里江陵一日还

C.两岸猿声啼不住 D.轻舟已过万重山

5.甲、乙两列火车在两条平行的铁轨上匀速行驶,两车交会时,甲车上的乘客从车窗看到地面上的树木向东运动,看到乙车向西运动。则下列判断正确的是( )

A.甲车向西运动,乙车向东运动

B.甲车向东运动,乙车向西运动

C.甲、乙两车都向西运动

D.甲、乙两车都向东运动

6.下列s-t图像中描述物体做匀速直线运动的是( )

7.小明在学校举行的体育运动会百米赛跑中,前50米用时6秒,后50米用时8秒,小明百米赛跑全程的平均速度约为( )

A.16.7 m/s B.12.5 m/s

C.7.1 m/s D.7.3 m/s

8.P、Q是同一直线上相距10 m的两点,甲、乙两小车分别经过P点向Q点做直线运动。它们的s-t图像分别如图(a)、(b)所示,甲比乙早3秒通过Q点,则( )

A.甲比乙早1秒经过P点

B.乙比甲早1秒经过P点

C.甲比乙早2秒经过P点

D.乙比甲早2秒经过P点

二、填空题

9.如图是路程随时间变化的图像,由图像可知,OA段的速度________(选填“大于”“小于”或“等于”)BC段的速度;0~10 s内的平均速度是________m/s。

10.一辆小汽车于20:45驶入一高速公路某区间测速路段的起点,当日21:15驶出终点,全程40 km,则该汽车在该路段的行驶时间为________h,平均速度为________km/h。

11.如图所示,记录了一辆小汽车在平直公路上行驶的情况,该小汽车做的是________直线运动,它在整个运动过程中的平均速度是________ m/s。

12.甲、乙两辆小车在平直的路面上向东运动,小林测出它们运动的路程和时间,并由所测数据作出了相应的s-t图像,如图所示。由图可知v甲________(选填“>”“=”或“<”)v乙,以甲车为参照物,乙车向________(选填“东”或“西”)运动。

三、实验探究题

13.某实验小组在“测量物体运动的平均速度”实验中,让小球从斜面A点由静止开始滚下,频闪照相机记录了小球在相同时间内通过的路程,照片如图所示:

(1)依据照片可判断,小球在做________(选填“加速”“减速”或“匀速”)运动;

(2)如果频闪照相机每隔0.2 s拍摄一次,并测得sAB=5 cm,sBC=15 cm,则小球在BC段的平均速度为________m/s,小球在AC段的平均速度为________m/s;

(3)如图所示,能说明小球在斜面上运动情况的图像是________;

(4)小球在AD段运动过程中,经过时间tAD中点时的速度为v1,经过路程sAD中点时的速度为v2,则v1________(选填“>”“<”或“=”)v2。

【能力提升】

1.如图所示,两列火车并排停在站台上,小红坐在车厢向另一列火车观望。突然她觉得自己乘坐的列车开始前进了,但是“驶过”对面列车的车尾时,小红发现她乘坐的列车还停在站台上,原来是对面的列车向反方向开去了。“开始前进了”和“停在站台上”是因为小红所选的参照物是( )

A.另一列火车 自己乘坐的火车

B.自己乘坐的火车 站台

C.站台 另一列火车

D.另一列火车 站台

2.甲、乙两位同学在同一考点参加800 m体考,t=0时同时起跑,t4时刻同时到达终点,其速度—时间图像如图所示,下列描述正确的是( )

A.0~t1时间内甲、乙两同学都在做匀速直线运动

B.t1~t2时间内甲、乙两同学保持相对静止

C.0~t3时间内甲同学的路程小于乙同学的路程

D.刚到达终点时,甲、乙两同学速度相等

3.如图所示是甲、乙两车运动的s-t图像,当两车从同一地点,同时同向做匀速直线运动时,v甲∶v乙=________,当时间t=________s时,两车相距12 m。

参考答案

【基础巩固】

1.C 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.C 8.A

9.大于 0.25 10.0.5 80 11.变速 13.5

12.> 西 13.(1)加速 (2)0.75 0.50 (3)C (4)<

【能力提升】

1.D 2.C 3.3∶2 6

同课章节目录

- 走进物理

- 第一节 有趣有用的物理

- 第二节 走进实验室

- 第三节 像科学家一样探究

- 第一章 机械运动

- 第一节 运动和静止

- 第二节 运动的快慢

- 第三节 测平均速度

- 第二章 声现象

- 第一节 声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 声的利用

- 第四节 噪声的危害和控制

- 第三章 光现象

- 第一节 光的传播

- 第二节 光的反射

- 第三节 平面镜成像

- 第四节 光的折射

- 第五节 光的色散

- 第六节 看不见的光

- 第四章 透镜及其应用

- 第一节 透 镜

- 第二节 凸透镜成像的规律

- 第三节 生活中的透镜

- 第四节 眼睛和眼镜

- 第五章 质量和密度

- 第一节 质量及其测量

- 第二节 密 度

- 第三节 测量物质的密度

- 第四节 密度与社会生活