云南省玉溪市江川区第二中学2021-2022学年高一上学期12月月考历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省玉溪市江川区第二中学2021-2022学年高一上学期12月月考历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-07 15:25:50 | ||

图片预览

文档简介

玉溪市江川区第二中学2021-2022学年高一上学期12月月考

历史

考试时间:90分钟;满分:100

注意事项:

1.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟,答题前先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色碳素笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

第Ⅰ卷 选择题(共60分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。请把正确答案填涂在答题卡上)

1. 岳飞《满江红·怒发冲冠》中,有“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”一句。其中的“匈奴”指的是( )

A. 匈奴统治者 B. 女真统治者 C. 契丹统治者 D. 党项统治者

2. 清初的密折制度规定,皇帝特许的官员可以将相关政务、人事等方面的第一手情况“密折奏事”,由专人送达御前,并由皇帝亲自批答。这一制度的推行( )

A. 确保了官员呈递奏折的权利 B. 消除了臣下与君主间的隔阂

C. 利于皇帝严密掌控行政体系 D. 建立起近代文秘制度的雏形

3. “我要去西藏,我要去西藏,仰望雪域两茫茫……随处都是我心灵的牧场。”为了加强对西藏的管辖,1727年清政府设置了 ( )

A. 伊犁将军 B. 盛京将军 C. 西域都护 D. 驻藏大臣

4. 叶坦的《大变法》中有这样一段对话,司马光:眼下国用不足,灾害频频发生,应当减节冗费。王安石则认为:国用不足,因未得善理财之人故也……民不益赋而国用饶。从中可以看出王安石认为改革的关键在于( )

A. 减节冗费 B. 合理用人 C. 增加税赋 D. 增加生产

5. 学者许倬云说:“战国以来存在着强大的城市化与商业化进程,其中隐含的种种可能,在汉代帝国复杂的政治与社会演变中遭到了窒息。”这主要是因为汉代( )

A. 始终实行严厉的抑商政策 B. 长期战争导致经济衰落

C. 国家的经济集权日益加强 D. 土地兼并加剧社会动荡

6. 据史书记载,汉武帝以后,名为诸侯王,实际辖地不过数县,等于列侯,其支脉疏远之人,更如一般富室了。“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。造成这一结果的原因是( )

A. 郡县制取代了分封制 B. 诸侯王的利益得到保障

C. 平定了诸侯王的叛乱 D. “推恩令”的贯彻实施

7. 通过秦末、隋末农民战争的史实可以看出,农民起义对历史发展的推动作用主要体现在( )

A. 实现了改朝换代 B. 迫使统治阶级调整统治政策

C. 帮助农民夺回一些土地 D. 使封建王朝名存实亡

8. “其制无公署,大小无专官。直庐始设于乾清门外西偏,继迁于门内,与南书房邻……其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得入,然必重以宰辅。”材料中所述的机构应是( )

A. 枢密院 B. 中书省 C. 内阁 D. 军机处

9. 明清时期的文化特点是“承古萌新”,下列哪项不能说是其“新”的本质( )

A. 科学技术,集大成,总结性 B. 文学艺术,戏剧小说成主流,平民性

C. 思想哲学,反封建启蒙,民主性 D. 西学东渐,西方文化传入,新颖性

10. 唐太宗曾说:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡”“(朕)但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞”。以下唐太宗实践这一言论的措施是( )

A. 轻徭薄赋 B. 虚怀纳谏 C. 劝课农桑 D. 戒奢从简

11. 在我国历史上,西藏成为中央政府管辖的正式行政区是在( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 元朝 D. 宋朝

12. 战国时,荀子游访秦国后,在《强国篇》中谈道:秦民风淳朴,官吏忠于职守,士大夫效忠王室,朝廷办事效率高,“故四世(自秦孝公起的四位国君)有胜,非幸也,数也”。荀子的观点可以说明( )

A. 秦国的四位国君很有作为,秦的强盛是必然的 B. 秦国军事上的胜利是偶然因素所致

C. 由于秦国统治政策得当,其强盛成为形势发展的必然 D. 封建经济发展是秦国强盛的根本原因

13. 宋代历朝皇帝不仅访书、藏书、刻书,而且带头读书,提倡读书。结果宋代文武大臣读书蔚然成风。这一现象出现的主要原因是( )

A. 印刷技术日益进步 B. 注重文治的基本国策

C. 理学强调格物致知 D. 科举制度的日益完善

14. 春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。这一做法﹙ ﹚

A. 打破了贵族垄断教育的特权 B. 瓦解了宗法分封制度

C. 动摇了周王室的统治基础 D. 适应了诸侯争霸战争的需要

15. 《左传》载:“其怀柔天下也,犹惧有外侮,捍御侮者,莫如亲亲,故以亲屏周。”材料涉及的制度是( )

A. 禅让制 B. 分封制 C. 世袭制 D. 宗法制

16. 北魏政府下诏均给天下人田:“诸桑田皆为代业,身终不还,恒从见口。有盈者无受无还,不足者受种如法。盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。”( )

A. 促进了工商业的进一步发展 B. 使小农经济得以恢复和发展

C. 彻底解决了土地兼并问题 D. 推动了精耕细作生产方式

17. 都江堰位于四川省都江堰市城西,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,该水利工程修筑于( )

A. 春秋时期秦国 B. 春秋时期楚国

C. 战国时期秦国 D. 战国时期楚国

18. “国家统一,民族融合”是中国历史的主流。为建立起第一个统一的多民族封建国家而作出杰出贡献的人物是( )

A. 夏启 B. 秦始皇 C. 大禹 D. 秦二世

19. “在中国古代社会集权专制的氛围中,他狂放不受拘束的纯真个性风采,无疑有着巨大的魅力。当然,他诗歌豪放飘逸的风格、变幻莫测的想象、清水芙蓉的美,对后世的诗人也有很大的吸引力。”“他”是( )

A. 屈原 B. 李白 C. 杜甫 D. 柳永

20. 有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”下列对“光芒四射”的理解不正确的是( )

A. 灭掉陈,使南北重归统一 B. 隋炀帝的励精图治

C. 隋炀帝时我国科举制度正式诞生 D. 大运河是古代世界上最长的运河

21. 北宋时期,随着北方民族兴盛,形成多政权并立局面。其中,契丹人建立的政权是( )

A. 辽 B. 西夏 C. 金 D. 元

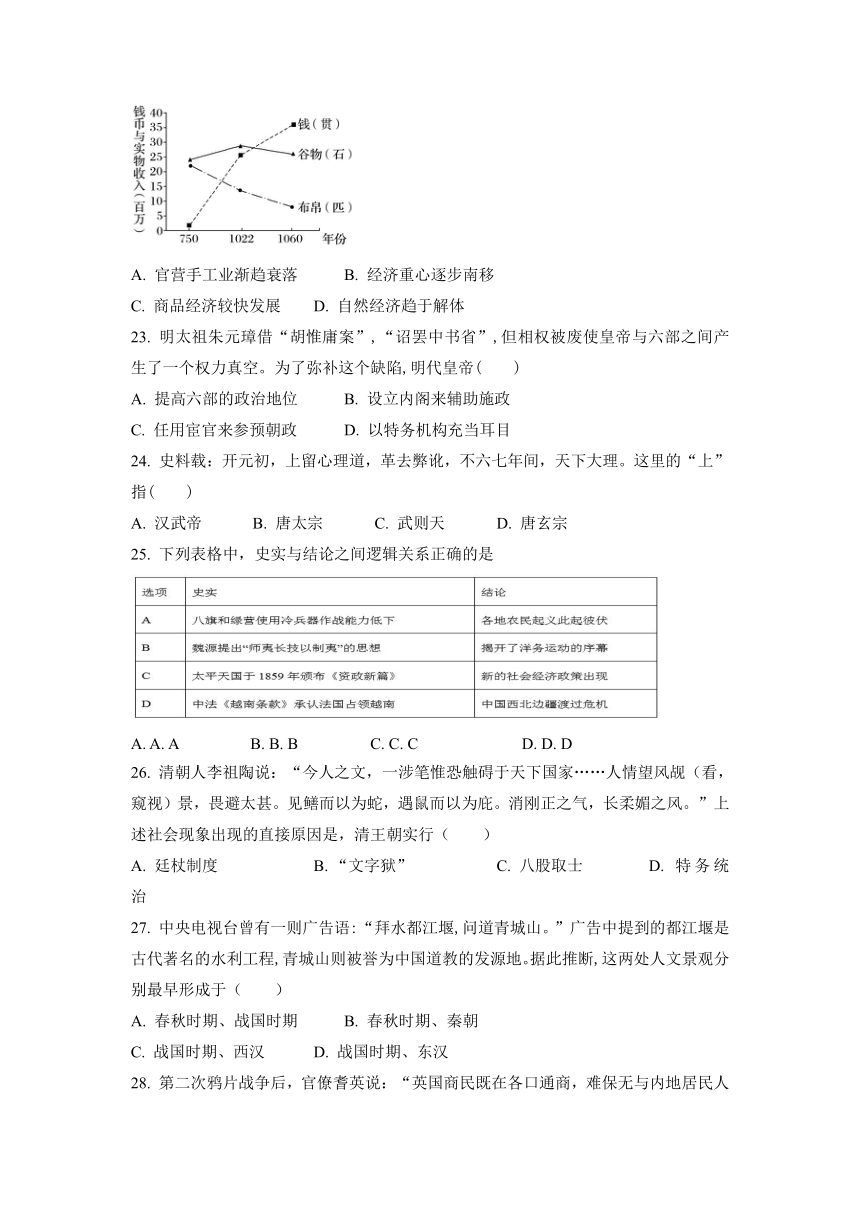

22. 下图为唐宋时期政府钱币与实物收入数量统计图。据此推断,这一时期经济发展的主要趋向是( )

A. 官营手工业渐趋衰落 B. 经济重心逐步南移

C. 商品经济较快发展 D. 自然经济趋于解体

23. 明太祖朱元璋借“胡惟庸案”,“诏罢中书省”,但相权被废使皇帝与六部之间产生了一个权力真空。为了弥补这个缺陷,明代皇帝( )

A. 提高六部的政治地位 B. 设立内阁来辅助施政

C. 任用宦官来参预朝政 D. 以特务机构充当耳目

24. 史料载:开元初,上留心理道,革去弊讹,不六七年间,天下大理。这里的“上”指( )

A. 汉武帝 B. 唐太宗 C. 武则天 D. 唐玄宗

25. 下列表格中,史实与结论之间逻辑关系正确的是

A. A. A B. B. B C. C. C D. D. D

26. 清朝人李祖陶说:“今人之文,一涉笔惟恐触碍于天下国家……人情望风觇(看,窥视)景,畏避太甚。见鳝而以为蛇,遇鼠而以为庇。消刚正之气,长柔媚之风。”上述社会现象出现的直接原因是,清王朝实行( )

A. 廷杖制度 B. “文字狱” C. 八股取士 D. 特务统治

27. 中央电视台曾有一则广告语:“拜水都江堰,问道青城山。”广告中提到的都江堰是古代著名的水利工程,青城山则被誉为中国道教的发源地。据此推断,这两处人文景观分别最早形成于( )

A. 春秋时期、战国时期 B. 春秋时期、秦朝

C. 战国时期、西汉 D. 战国时期、东汉

28. 第二次鸦片战争后,官僚耆英说:“英国商民既在各口通商,难保无与内地居民人(等)交涉狱讼之事,应即明定章程,英国人归英国人自理,华民有中国讯究……可免争端。”这说明耆英( )

A. 放弃了“天朝上国”的观念 B. 将领事裁判权视为驭夷手段

C. 认识到西方司法制度的优越性 D. 主张中外司法应该尽量接轨

29. 宋代服饰具有清冷消瘦的文人风格,表现出反对奢华、艳丽、裸露,追求简约质朴,别具清雅、潇洒的风度。这一状况出现的主要原因是( )

A. 国家的积贫积弱 B. 理学思想的影响

C. 民族交融的加强 D. 战乱的频繁发生

30. 1170年,南宋范成大出使金朝,所撰《燕宾馆》诗中说:“苦寒不似东篱下,雪满西山把菊看。”自注:“至是适以重阳,虏重此节,以其日祭天,伴使把菊酌酒相劝。”从中可以得知( )

A. 南方人不适应北方的气候 B. 金朝对南宋使臣极为尊重

C. 重阳节赏菊习俗源于女真 D. 女真族吸收了中原的文化

第Ⅱ卷

二、非选择题(共3小题)

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在公元前6世纪至3世纪之间,……关于经济问题的广泛讨论和议论,成为当时百家争鸣的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张,……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二 先秦之时,政府对于经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买;均输平准,也增加了人民负担。公元前81年,昭帝召贤良、文学赴京师,“皆对:愿罢盐铁酒榷均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自侯家驹著《中国经济史》

(1)根据材料一、二,指出春秋战国时期儒家与汉武帝的经济主张的不同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述其各自经济主张提出的历史背景。

32. 阅读材料,回答问题。

材料一 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料二 在当时文人看来,词是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。……(苏轼)作为士大夫集团的成员,比任何人都更敏感、更深刻地体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。 ——骆玉明《中国文学史》

(1)根据材料一,指出宋代理学兴起的时代背景,并概括宋代理学思想的进步之处。

(2)根据材料二,概括宋词的主要特征,并分析其兴盛的主要原因。

33. 新民主主义革命时期,中国共产党始终挺立潮头,最终夺取革命胜利。阅读下列材料:

材料一 革命靠军阀的部队是靠不住的,我们必须建立自己的武装来打倒反革命。现在,我们起义成功了:这里的军队归共产党领导。 ——1927年周恩来在欢庆胜利时讲话摘选

(1)材料一中提到的“起义”是什么起义?根据材料并结合所学,概括该起义的意义。

材料二 军叫工农革命,旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留,要向潇湘直进。地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。 ——1927年9月毛泽东《西江月》

(2)材料二中的“霹雳一声暴动”指的是什么事件?发动这个事件是中共在什么会议上决定的?这个事件之后中国革命走上了一条怎样的道路?

材料三 1937年7月7日,日本悍然发动了全面侵华战争。中日战端初启时,日本统治阶层认为只消一个月日军便可“凯旋班师”,但由于中国共产党的积极努力和直接推动,中国出现了抗日救亡的高潮并形成了抗日民族统一战线。正是中华民族的全民族抗战,使日本法西斯企图迅速政府中国的狂妄野心彻底破产了。

——摘编自齐世荣主编《世界史——现代史》

(3)结合所学,举一战役证明在1937年日本统治阶层认为只消一个月日军便可“凯旋班师”是一个彻头彻尾的幻想。据材料三,指出中华民族“全民族抗战”的旗帜是什么,结合所学说明其作用。

材料四 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎距龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

——毛泽东《七律》

(4)材料四中“百万雄师过大江”指的是哪次战役?诗中“天翻地覆”主要指的是什么?综合上述材料,中国新民主主义革命能够取得胜利最为关键的是什么?

1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. A 10. B 11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B 21. A 22. C 23. B 24. D 25. C 26. B 27. D 28. B 29. B 30. D

31. 【答案】(1)儒家主张藏富于民,政府对于经济事务干涉甚少;汉武帝主要增加政府的财政收入,与民争利,政府对于经济事务干预甚多。

(2)春秋战国时期:社会动荡,兼并战争频繁;社会生产力进步,农工商业发展,经商逐利思想渐浓,小农经济产生;为富国强兵,赢得战争胜利需重视耕战。

汉武帝时期:社会稳定,经济发展;富商大贾实力强大,影响中央集权;王国问题待解决;对匈奴战争导致财政困难;重农抑商思想影响。

32. 【答案】(1)背景:统治阶级忽视传统儒家伦理道德,追求奢靡享乐。

进步:崇尚道德;主张力行,务实。

(2)特征:平民化、世俗化;具有娱乐艺术性;自由活泼。

原因:更能表达个人情感;文人反抗统治思想的压制;文人对文学艺术的创新。

33. 【答案】

(1)起义:南昌起义

意义:打响武装反抗国民党反动派的第一枪;创建人民军队的开始

(2)事件:秋收起义

会议:八七会议

道路:农村包围城市,武装夺取政权道路

(3)战役:淞沪会战打破日军三个月灭亡中国计划

旗帜:抗日民族统一战线。

作用:是抗战取得胜利的根本保障。

(4)战役;渡江战役

天翻地覆:解放南京,推翻国民党政权在大陆的统治

关键:中共的正确领导

历史

考试时间:90分钟;满分:100

注意事项:

1.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟,答题前先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色碳素笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

第Ⅰ卷 选择题(共60分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。请把正确答案填涂在答题卡上)

1. 岳飞《满江红·怒发冲冠》中,有“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”一句。其中的“匈奴”指的是( )

A. 匈奴统治者 B. 女真统治者 C. 契丹统治者 D. 党项统治者

2. 清初的密折制度规定,皇帝特许的官员可以将相关政务、人事等方面的第一手情况“密折奏事”,由专人送达御前,并由皇帝亲自批答。这一制度的推行( )

A. 确保了官员呈递奏折的权利 B. 消除了臣下与君主间的隔阂

C. 利于皇帝严密掌控行政体系 D. 建立起近代文秘制度的雏形

3. “我要去西藏,我要去西藏,仰望雪域两茫茫……随处都是我心灵的牧场。”为了加强对西藏的管辖,1727年清政府设置了 ( )

A. 伊犁将军 B. 盛京将军 C. 西域都护 D. 驻藏大臣

4. 叶坦的《大变法》中有这样一段对话,司马光:眼下国用不足,灾害频频发生,应当减节冗费。王安石则认为:国用不足,因未得善理财之人故也……民不益赋而国用饶。从中可以看出王安石认为改革的关键在于( )

A. 减节冗费 B. 合理用人 C. 增加税赋 D. 增加生产

5. 学者许倬云说:“战国以来存在着强大的城市化与商业化进程,其中隐含的种种可能,在汉代帝国复杂的政治与社会演变中遭到了窒息。”这主要是因为汉代( )

A. 始终实行严厉的抑商政策 B. 长期战争导致经济衰落

C. 国家的经济集权日益加强 D. 土地兼并加剧社会动荡

6. 据史书记载,汉武帝以后,名为诸侯王,实际辖地不过数县,等于列侯,其支脉疏远之人,更如一般富室了。“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。造成这一结果的原因是( )

A. 郡县制取代了分封制 B. 诸侯王的利益得到保障

C. 平定了诸侯王的叛乱 D. “推恩令”的贯彻实施

7. 通过秦末、隋末农民战争的史实可以看出,农民起义对历史发展的推动作用主要体现在( )

A. 实现了改朝换代 B. 迫使统治阶级调整统治政策

C. 帮助农民夺回一些土地 D. 使封建王朝名存实亡

8. “其制无公署,大小无专官。直庐始设于乾清门外西偏,继迁于门内,与南书房邻……其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得入,然必重以宰辅。”材料中所述的机构应是( )

A. 枢密院 B. 中书省 C. 内阁 D. 军机处

9. 明清时期的文化特点是“承古萌新”,下列哪项不能说是其“新”的本质( )

A. 科学技术,集大成,总结性 B. 文学艺术,戏剧小说成主流,平民性

C. 思想哲学,反封建启蒙,民主性 D. 西学东渐,西方文化传入,新颖性

10. 唐太宗曾说:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡”“(朕)但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞”。以下唐太宗实践这一言论的措施是( )

A. 轻徭薄赋 B. 虚怀纳谏 C. 劝课农桑 D. 戒奢从简

11. 在我国历史上,西藏成为中央政府管辖的正式行政区是在( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 元朝 D. 宋朝

12. 战国时,荀子游访秦国后,在《强国篇》中谈道:秦民风淳朴,官吏忠于职守,士大夫效忠王室,朝廷办事效率高,“故四世(自秦孝公起的四位国君)有胜,非幸也,数也”。荀子的观点可以说明( )

A. 秦国的四位国君很有作为,秦的强盛是必然的 B. 秦国军事上的胜利是偶然因素所致

C. 由于秦国统治政策得当,其强盛成为形势发展的必然 D. 封建经济发展是秦国强盛的根本原因

13. 宋代历朝皇帝不仅访书、藏书、刻书,而且带头读书,提倡读书。结果宋代文武大臣读书蔚然成风。这一现象出现的主要原因是( )

A. 印刷技术日益进步 B. 注重文治的基本国策

C. 理学强调格物致知 D. 科举制度的日益完善

14. 春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。这一做法﹙ ﹚

A. 打破了贵族垄断教育的特权 B. 瓦解了宗法分封制度

C. 动摇了周王室的统治基础 D. 适应了诸侯争霸战争的需要

15. 《左传》载:“其怀柔天下也,犹惧有外侮,捍御侮者,莫如亲亲,故以亲屏周。”材料涉及的制度是( )

A. 禅让制 B. 分封制 C. 世袭制 D. 宗法制

16. 北魏政府下诏均给天下人田:“诸桑田皆为代业,身终不还,恒从见口。有盈者无受无还,不足者受种如法。盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。”( )

A. 促进了工商业的进一步发展 B. 使小农经济得以恢复和发展

C. 彻底解决了土地兼并问题 D. 推动了精耕细作生产方式

17. 都江堰位于四川省都江堰市城西,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,该水利工程修筑于( )

A. 春秋时期秦国 B. 春秋时期楚国

C. 战国时期秦国 D. 战国时期楚国

18. “国家统一,民族融合”是中国历史的主流。为建立起第一个统一的多民族封建国家而作出杰出贡献的人物是( )

A. 夏启 B. 秦始皇 C. 大禹 D. 秦二世

19. “在中国古代社会集权专制的氛围中,他狂放不受拘束的纯真个性风采,无疑有着巨大的魅力。当然,他诗歌豪放飘逸的风格、变幻莫测的想象、清水芙蓉的美,对后世的诗人也有很大的吸引力。”“他”是( )

A. 屈原 B. 李白 C. 杜甫 D. 柳永

20. 有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”下列对“光芒四射”的理解不正确的是( )

A. 灭掉陈,使南北重归统一 B. 隋炀帝的励精图治

C. 隋炀帝时我国科举制度正式诞生 D. 大运河是古代世界上最长的运河

21. 北宋时期,随着北方民族兴盛,形成多政权并立局面。其中,契丹人建立的政权是( )

A. 辽 B. 西夏 C. 金 D. 元

22. 下图为唐宋时期政府钱币与实物收入数量统计图。据此推断,这一时期经济发展的主要趋向是( )

A. 官营手工业渐趋衰落 B. 经济重心逐步南移

C. 商品经济较快发展 D. 自然经济趋于解体

23. 明太祖朱元璋借“胡惟庸案”,“诏罢中书省”,但相权被废使皇帝与六部之间产生了一个权力真空。为了弥补这个缺陷,明代皇帝( )

A. 提高六部的政治地位 B. 设立内阁来辅助施政

C. 任用宦官来参预朝政 D. 以特务机构充当耳目

24. 史料载:开元初,上留心理道,革去弊讹,不六七年间,天下大理。这里的“上”指( )

A. 汉武帝 B. 唐太宗 C. 武则天 D. 唐玄宗

25. 下列表格中,史实与结论之间逻辑关系正确的是

A. A. A B. B. B C. C. C D. D. D

26. 清朝人李祖陶说:“今人之文,一涉笔惟恐触碍于天下国家……人情望风觇(看,窥视)景,畏避太甚。见鳝而以为蛇,遇鼠而以为庇。消刚正之气,长柔媚之风。”上述社会现象出现的直接原因是,清王朝实行( )

A. 廷杖制度 B. “文字狱” C. 八股取士 D. 特务统治

27. 中央电视台曾有一则广告语:“拜水都江堰,问道青城山。”广告中提到的都江堰是古代著名的水利工程,青城山则被誉为中国道教的发源地。据此推断,这两处人文景观分别最早形成于( )

A. 春秋时期、战国时期 B. 春秋时期、秦朝

C. 战国时期、西汉 D. 战国时期、东汉

28. 第二次鸦片战争后,官僚耆英说:“英国商民既在各口通商,难保无与内地居民人(等)交涉狱讼之事,应即明定章程,英国人归英国人自理,华民有中国讯究……可免争端。”这说明耆英( )

A. 放弃了“天朝上国”的观念 B. 将领事裁判权视为驭夷手段

C. 认识到西方司法制度的优越性 D. 主张中外司法应该尽量接轨

29. 宋代服饰具有清冷消瘦的文人风格,表现出反对奢华、艳丽、裸露,追求简约质朴,别具清雅、潇洒的风度。这一状况出现的主要原因是( )

A. 国家的积贫积弱 B. 理学思想的影响

C. 民族交融的加强 D. 战乱的频繁发生

30. 1170年,南宋范成大出使金朝,所撰《燕宾馆》诗中说:“苦寒不似东篱下,雪满西山把菊看。”自注:“至是适以重阳,虏重此节,以其日祭天,伴使把菊酌酒相劝。”从中可以得知( )

A. 南方人不适应北方的气候 B. 金朝对南宋使臣极为尊重

C. 重阳节赏菊习俗源于女真 D. 女真族吸收了中原的文化

第Ⅱ卷

二、非选择题(共3小题)

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在公元前6世纪至3世纪之间,……关于经济问题的广泛讨论和议论,成为当时百家争鸣的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张,……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二 先秦之时,政府对于经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买;均输平准,也增加了人民负担。公元前81年,昭帝召贤良、文学赴京师,“皆对:愿罢盐铁酒榷均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自侯家驹著《中国经济史》

(1)根据材料一、二,指出春秋战国时期儒家与汉武帝的经济主张的不同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述其各自经济主张提出的历史背景。

32. 阅读材料,回答问题。

材料一 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料二 在当时文人看来,词是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。……(苏轼)作为士大夫集团的成员,比任何人都更敏感、更深刻地体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。 ——骆玉明《中国文学史》

(1)根据材料一,指出宋代理学兴起的时代背景,并概括宋代理学思想的进步之处。

(2)根据材料二,概括宋词的主要特征,并分析其兴盛的主要原因。

33. 新民主主义革命时期,中国共产党始终挺立潮头,最终夺取革命胜利。阅读下列材料:

材料一 革命靠军阀的部队是靠不住的,我们必须建立自己的武装来打倒反革命。现在,我们起义成功了:这里的军队归共产党领导。 ——1927年周恩来在欢庆胜利时讲话摘选

(1)材料一中提到的“起义”是什么起义?根据材料并结合所学,概括该起义的意义。

材料二 军叫工农革命,旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留,要向潇湘直进。地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。 ——1927年9月毛泽东《西江月》

(2)材料二中的“霹雳一声暴动”指的是什么事件?发动这个事件是中共在什么会议上决定的?这个事件之后中国革命走上了一条怎样的道路?

材料三 1937年7月7日,日本悍然发动了全面侵华战争。中日战端初启时,日本统治阶层认为只消一个月日军便可“凯旋班师”,但由于中国共产党的积极努力和直接推动,中国出现了抗日救亡的高潮并形成了抗日民族统一战线。正是中华民族的全民族抗战,使日本法西斯企图迅速政府中国的狂妄野心彻底破产了。

——摘编自齐世荣主编《世界史——现代史》

(3)结合所学,举一战役证明在1937年日本统治阶层认为只消一个月日军便可“凯旋班师”是一个彻头彻尾的幻想。据材料三,指出中华民族“全民族抗战”的旗帜是什么,结合所学说明其作用。

材料四 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎距龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

——毛泽东《七律》

(4)材料四中“百万雄师过大江”指的是哪次战役?诗中“天翻地覆”主要指的是什么?综合上述材料,中国新民主主义革命能够取得胜利最为关键的是什么?

1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. A 10. B 11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B 21. A 22. C 23. B 24. D 25. C 26. B 27. D 28. B 29. B 30. D

31. 【答案】(1)儒家主张藏富于民,政府对于经济事务干涉甚少;汉武帝主要增加政府的财政收入,与民争利,政府对于经济事务干预甚多。

(2)春秋战国时期:社会动荡,兼并战争频繁;社会生产力进步,农工商业发展,经商逐利思想渐浓,小农经济产生;为富国强兵,赢得战争胜利需重视耕战。

汉武帝时期:社会稳定,经济发展;富商大贾实力强大,影响中央集权;王国问题待解决;对匈奴战争导致财政困难;重农抑商思想影响。

32. 【答案】(1)背景:统治阶级忽视传统儒家伦理道德,追求奢靡享乐。

进步:崇尚道德;主张力行,务实。

(2)特征:平民化、世俗化;具有娱乐艺术性;自由活泼。

原因:更能表达个人情感;文人反抗统治思想的压制;文人对文学艺术的创新。

33. 【答案】

(1)起义:南昌起义

意义:打响武装反抗国民党反动派的第一枪;创建人民军队的开始

(2)事件:秋收起义

会议:八七会议

道路:农村包围城市,武装夺取政权道路

(3)战役:淞沪会战打破日军三个月灭亡中国计划

旗帜:抗日民族统一战线。

作用:是抗战取得胜利的根本保障。

(4)战役;渡江战役

天翻地覆:解放南京,推翻国民党政权在大陆的统治

关键:中共的正确领导

同课章节目录