云南省玉溪市通海二高2021-2022学年高一上学期12月月考历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省玉溪市通海二高2021-2022学年高一上学期12月月考历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 126.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-07 15:23:57 | ||

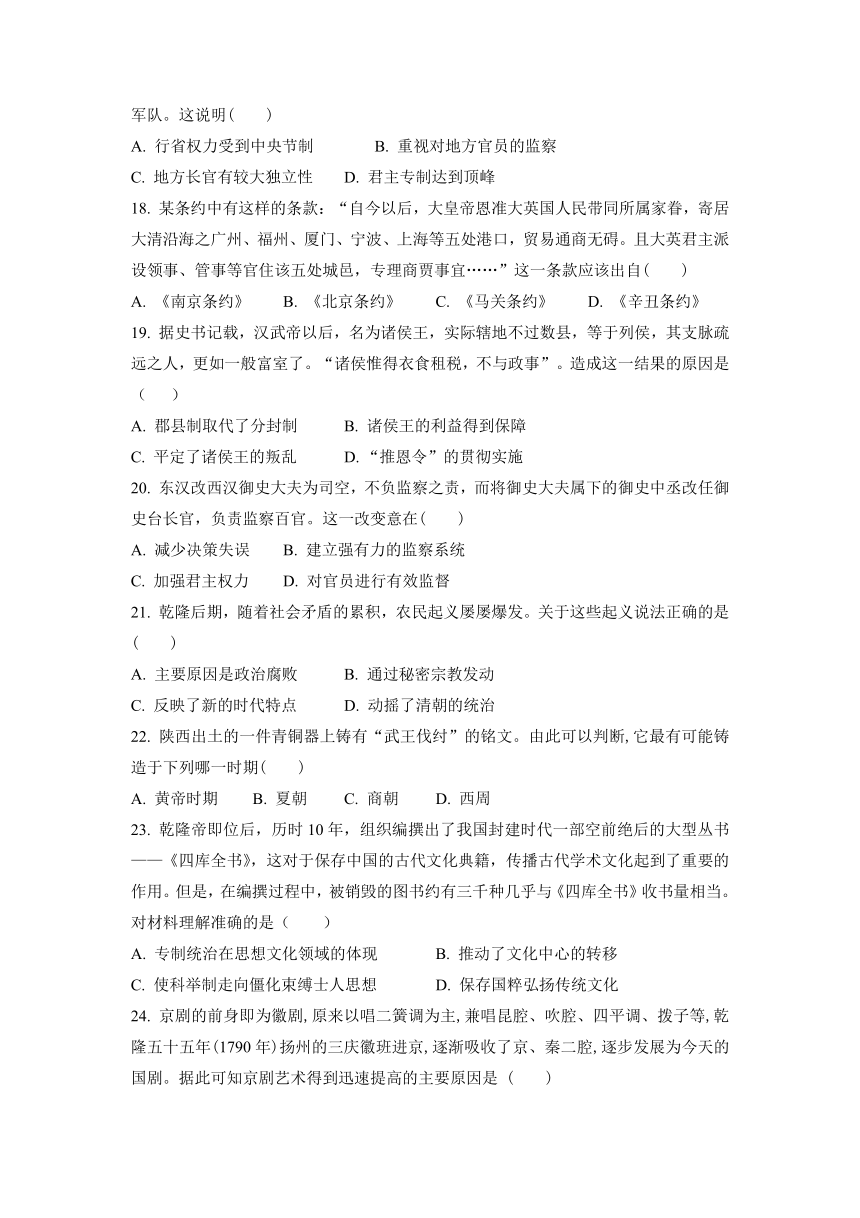

图片预览

文档简介

通海二高2021-2022学年高一上学期12月月考

历史

考试时间:90分钟

注意事项:

1.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟,答题前先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色碳素笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

第Ⅰ卷 选择题(共50分)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。请把正确答案填涂在答题卡上)

1. 一位士人经历一场剧变后,指出这是因为当时国家集权太甚,“万里之远,皆朝廷所制”,地方无力,导致“外寇凭陵时而莫御,仇耻最甚时而莫报”。这位士人可能经历下列哪一事件( )

A. 秦末农民战争 B. 西晋五胡内迁

C. 中唐安史之乱 D. 北宋亡于女真

2. 柳宗元评论秦始皇时指出,他“摄制四海,运于掌握之内”。秦始皇开创出这种局面主要得益于其( )

A. 统一了六国 B. 建立皇帝制度

C. 推行郡县制 D. 设置三公九卿

3. 春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”,“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明( )

A. 民族融合趋势日益加强 B. 儒家逐渐放弃夷夏观念

C. 中原文化优于周边文化 D. 孟子背离孔子的民族观

4. 学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。辽、宋、夏、金、元时期最显著的阶段特征是( )

A. 政权分立与民族融合 B. 经济重心的南移和民族关系的发展

C. 统一多民族国家的巩固 D. 繁荣与开放的社会

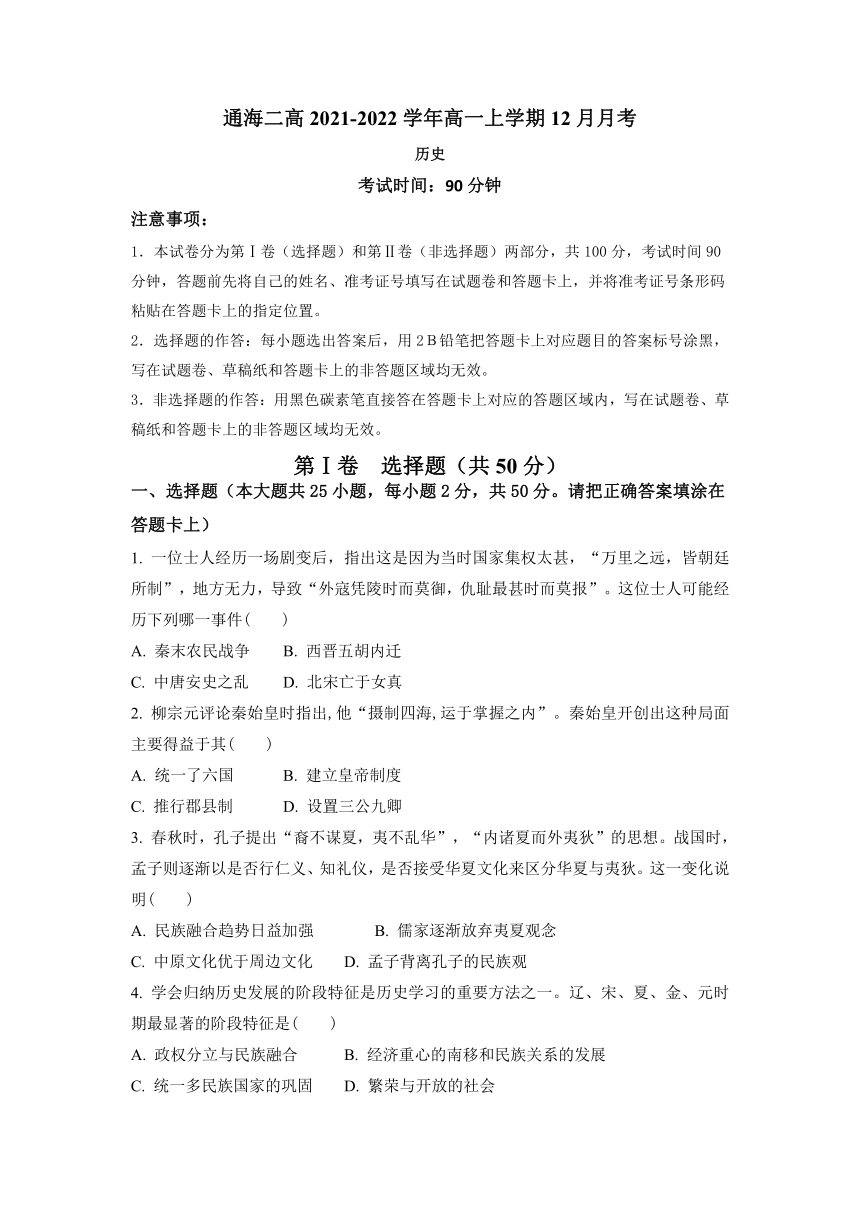

5. 任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的。观察下图,可知当时实行( )

A. 禅让制 B. 分封制 C. 公有制 D. 郡县制

6. 下列朝代曾结束分裂局面、统一中国的是 ( )

①秦朝 ②西汉 ③西晋 ④东晋 ⑤隋朝

A. ①②③④ B. ②③④⑤ C. ①③⑤ D. ①②④

7. 钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知钱穆认为科举制( )

A. 有利于强化君主专制 B. 加强了思想文化控制

C. 重视官员的综合素质 D. 抑制了世族门阀势力

8. 汉人有吃狗肉的习惯,但是北朝成书的《齐民要术》却没有提屠狗及烹饪狗肉的技术,其原因可能是( )

A. 北朝战乱频繁,北方犬类动物濒临灭绝,成为保护动物

B. 北方游牧民族不喜狗肉,受其影响,黄河流域居民的饮食习惯发生变化

C. 东南之人食水产,所以《齐民要术》没有提屠狗及烹饪狗肉的技术

D. 当时黄河流域的狗用于打猎和交通,受到人们保护

9. “限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A. 黄巢起义 B. 安史之乱 C. 唐朝灭亡 D. 北宋建立

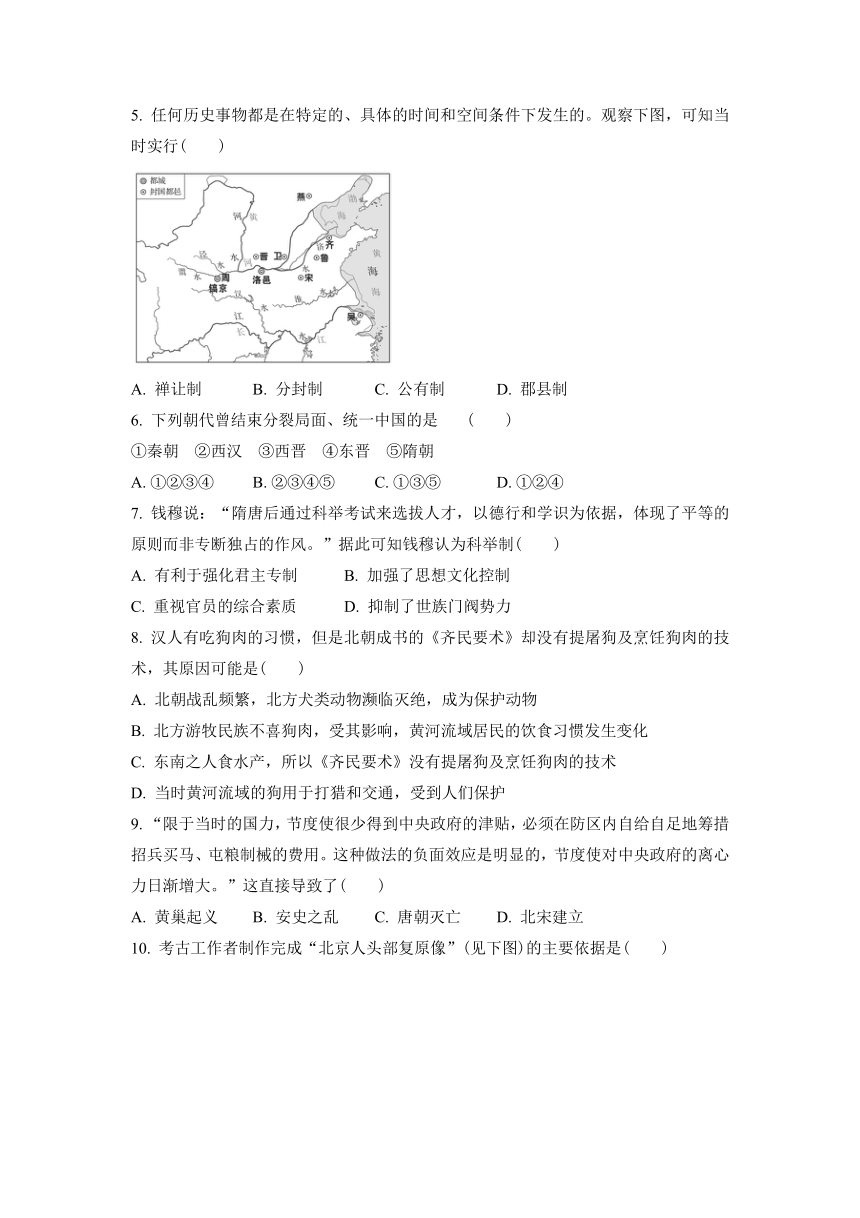

10. 考古工作者制作完成“北京人头部复原像”(见下图)的主要依据是( )

A. 周口店的自然环境 B. 遗址中的打制石器

C. 北京人头盖骨化石 D. 北京人生活想象图

11. 《剑桥插图中国史》一书中写道:“太祖原是后周的殿前禁军统领,禁军不愿听命于7岁的皇帝,遂拥立他为帝。”这反映的历史事件是( )

A. 阿保机建立辽 B. 赵匡胤建立北宋

C. 阿骨打建立金 D. 元昊建立西夏

12. 有学者指出:“明代凡制诰命令诫敕之文曰夥,而礼典庶政之议,及事之关机密者,咸居(内阁)焉”,由内阁学士“用小票墨书”。这表明明朝内阁( )

A. 决策权力得到不断增强 B. 具有批答大臣奏章的票拟权

C. 致使中央官僚体系混乱 D. 提高了封建中央集权的程度

13. 《吕氏春秋》中提到“洞庭之鲑”“云梦之芹”“大夏之盐”“阳朴之姜”“江浦之桔”等;李斯《谏逐客书》中也提到“江南金锡”“西蜀丹青”等。对这些现象合理的解读是先秦时期 ( )

A. 商业经济发展开始超过农业 B. 经济重心开始南移

C. 有些地方产品开始有知名度 D. 政治中心开始东移

14. 郭靖和杨康是金庸脍炙人口的小说《射雕英雄传》中的重要人物,他们名字中的“靖”“康”来源于灭掉北宋政权的“靖康之变”。灭北宋政权的是( )

A. 西夏 B. 蒙古 C. 辽 D. 金

15. 有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。中国“选择了陆地”是指清政府实行“闭关政策”。清朝的闭关锁国政策( )

A. 禁止一切对外贸易 B. 目的是维护封建统治

C. 完全没有积极作用 D. 使中国赶上世界发展潮流

16. 某历史学习小组在进行研究性学习时,把戚继光抗倭、郑成功收复台湾、林则徐虎门销烟、邓世昌以身殉国的资料归纳在一起,他们确立的研究主题是( )

A. 抗击侵略 B. 对外交往 C. 民族关系 D. 科技创新

17. 元代规定,没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。这说明( )

A. 行省权力受到中央节制 B. 重视对地方官员的监察

C. 地方长官有较大独立性 D. 君主专制达到顶峰

18. 某条约中有这样的条款:“自今以后,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。且大英君主派设领事、管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜……”这一条款应该出自( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》 C. 《马关条约》 D. 《辛丑条约》

19. 据史书记载,汉武帝以后,名为诸侯王,实际辖地不过数县,等于列侯,其支脉疏远之人,更如一般富室了。“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。造成这一结果的原因是( )

A. 郡县制取代了分封制 B. 诸侯王的利益得到保障

C. 平定了诸侯王的叛乱 D. “推恩令”的贯彻实施

20. 东汉改西汉御史大夫为司空,不负监察之责,而将御史大夫属下的御史中丞改任御史台长官,负责监察百官。这一改变意在( )

A. 减少决策失误 B. 建立强有力的监察系统

C. 加强君主权力 D. 对官员进行有效监督

21. 乾隆后期,随着社会矛盾的累积,农民起义屡屡爆发。关于这些起义说法正确的是( )

A. 主要原因是政治腐败 B. 通过秘密宗教发动

C. 反映了新的时代特点 D. 动摇了清朝的统治

22. 陕西出土的一件青铜器上铸有“武王伐纣”的铭文。由此可以判断,它最有可能铸造于下列哪一时期( )

A. 黄帝时期 B. 夏朝 C. 商朝 D. 西周

23. 乾隆帝即位后,历时10年,组织编撰出了我国封建时代一部空前绝后的大型丛书——《四库全书》,这对于保存中国的古代文化典籍,传播古代学术文化起到了重要的作用。但是,在编撰过程中,被销毁的图书约有三千种几乎与《四库全书》收书量相当。对材料理解准确的是( )

A. 专制统治在思想文化领域的体现 B. 推动了文化中心的转移

C. 使科举制走向僵化束缚士人思想 D. 保存国粹弘扬传统文化

24. 京剧的前身即为徽剧,原来以唱二簧调为主,兼唱昆腔、吹腔、四平调、拨子等,乾隆五十五年(1790年)扬州的三庆徽班进京,逐渐吸收了京、秦二腔,逐步发展为今天的国剧。据此可知京剧艺术得到迅速提高的主要原因是 ( )

A. 贴近生活,联系百姓 B. 文武兼修,角色齐全

C. 博采众长,兼收并蓄 D. 政策鼓励,题材广泛

25. 考古学家在新疆和田出土的唐代于阗文书中发现了三份《兰亭序》抄本。下列推断合理的是( )

A. 楷书是唐代官方文书的标准字体 B. 于阗成为中西经济文化交流的中心

C. 中原文化在西域地区进一步传播 D. 临摹王羲之的行书在唐代成为时尚

第Ⅱ卷 非选择题(共50分)

二.非选择题(共3小题。第31小题12分,第32小题14分,第33小题14分,共50分。26. 历史学科核心素养是指逐步形成的具有历史学科特征的思维品质和关键能力。其中时空观念指对事物与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念;历史解释,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法;家国情怀,是学习探究历史应具有的社会责任与人文追求。阅读材料,回答问题。

材料一 中国的十四年抗战示意图

材料二 1937年7月7日晚上,有人对正在京郊外卢沟桥上演习的日军进行炮击。……同年8月,在外国权益所集中的上海,有二位日本士兵被人射杀,中日两国为此进入全面作战。——2001年日本扶桑社出版的《新编历史教科书》

材料三 1937年7月7日夜,日军借口一个士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到中国守军拒绝,日军随即进攻宛平城和卢沟桥……1937年8月13日,日军大举进攻上海,威胁南京。——人民教育出版社高中《历史》必修一(2007年第三版)

材料四 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

(1)根据材料一并结合所学知识,运用时空观念分析中小学生课程教材全面落实“十四年抗战”概念的意义。

(2)比较材料二、三的不同之处,并对其不同之处进行合理的历史解释。

(3)根据材料四并结合所学知识指出抗日战争胜利的根本原因是什么?作为一名新时代的中学生,请为实现未来中华民族更伟大的复兴提出建议。

27. 丞相制度对中国古代政治发展的影响重大。阅读材料,回答问题。

材料一 秦国始置丞相……自秦帝国建立之初至汉武帝,丞相行事的标准是“入则参对而议政事,出则监察而量是非”。——龚延明《中国古代制度史研究》

材料二 明太祖于洪武十三年(1380年)以左丞相胡惟庸谋反为借口,罢中书省,废丞相制,提高吏、户、礼、兵、刑、工六部的地位,分任朝政,直接由皇帝指挥。——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,指出丞相制度始于哪一时期。并概括秦朝丞相的主要职权。

(2)根据材料二,明朝初年的丞相制度有何变化 结合所学知识,简述这一变化的直接影响。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料 宋朝商品经济非常繁荣。农业发展使剩余农产品大量增加,新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场,一些“专业化农业区”主要依赖外地提供商品粮,均使商品流通规模继续扩大。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构,北宋后期全国镇市有1 900有余,大者年税收万贯以上,经济地位超出其所属之县,草市作为乡村定期集市更加普遍。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、川峡、北方、西北几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司,英宗时市舶收入年63万贯,至南宋前期已增至200万贯。北宋铸币量很大,很多时高出盛唐十余倍,但仍不能满足商业发展需要,因此民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子,南宋纸币使用更加普遍,在商业活动中的重要性超出了铜钱。宋朝城市繁荣,汴京和临安盛时人口均超出百万。大城市数量激增,加上广大州县城居人口及集镇人口,城市人口占全国总人口的比例可能达到20%以上。大城市中消费水平的涨高,文化娱乐活动的丰富,夜生活的发展,都达到空前水平。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料,归纳宋朝商业发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因。

D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. D 8. B 9. B 10. C 11. B 12. B 13. C 14. D 15. B 16. A 17. A 18. A 19. D 20. C 21. B 22. D 23. A 24. C 25. C

26. (1)有利于完整还原抗日战争的历史过程;有利于客观反映中国共产党的中流砥柱作用;有利于正确认识中国抗日战争在世界反法西斯战争中的重要地位和作用;有利于大力弘扬伟大的抗战精神。

(2)不同:日本的教科书指责中国挑起了战争,推卸日本的战争责任;中国的教科书则基于史实,指出日本是发动侵华战争的元凶。因素:叙述者的立场和价值观。

(3)根本原因:建立抗日民族统一战线,国共合作,全民族抗战。建议:以振兴中华为己任,刻苦学习,报效祖国。坚持走中国特色社会主义道路。弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。凝聚中国力量。必须坚持和平发展。

27.

(1)时期:战国时期的秦国。

职权:参议政事(协助皇帝处理政事),监察百官。

(2)变化:废除宰相制度。

影响:皇权高度集中,皇帝政务繁杂。

28. 【答案】(1)表现:农产品(经济作物)商品化程度高;三级市场体系和区域市场的形成;海外贸易发达(繁荣);货币使用量大及纸币的出现;城市商业繁荣(城市化水平较高、商业活动扩展到精神生活领域)。

(2)原因:农业和手工业的发展(社会生产力的提高);商业环境相对宽松;文化科技的进步;经济重心的南移。

历史

考试时间:90分钟

注意事项:

1.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟,答题前先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色碳素笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

第Ⅰ卷 选择题(共50分)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。请把正确答案填涂在答题卡上)

1. 一位士人经历一场剧变后,指出这是因为当时国家集权太甚,“万里之远,皆朝廷所制”,地方无力,导致“外寇凭陵时而莫御,仇耻最甚时而莫报”。这位士人可能经历下列哪一事件( )

A. 秦末农民战争 B. 西晋五胡内迁

C. 中唐安史之乱 D. 北宋亡于女真

2. 柳宗元评论秦始皇时指出,他“摄制四海,运于掌握之内”。秦始皇开创出这种局面主要得益于其( )

A. 统一了六国 B. 建立皇帝制度

C. 推行郡县制 D. 设置三公九卿

3. 春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”,“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明( )

A. 民族融合趋势日益加强 B. 儒家逐渐放弃夷夏观念

C. 中原文化优于周边文化 D. 孟子背离孔子的民族观

4. 学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。辽、宋、夏、金、元时期最显著的阶段特征是( )

A. 政权分立与民族融合 B. 经济重心的南移和民族关系的发展

C. 统一多民族国家的巩固 D. 繁荣与开放的社会

5. 任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的。观察下图,可知当时实行( )

A. 禅让制 B. 分封制 C. 公有制 D. 郡县制

6. 下列朝代曾结束分裂局面、统一中国的是 ( )

①秦朝 ②西汉 ③西晋 ④东晋 ⑤隋朝

A. ①②③④ B. ②③④⑤ C. ①③⑤ D. ①②④

7. 钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知钱穆认为科举制( )

A. 有利于强化君主专制 B. 加强了思想文化控制

C. 重视官员的综合素质 D. 抑制了世族门阀势力

8. 汉人有吃狗肉的习惯,但是北朝成书的《齐民要术》却没有提屠狗及烹饪狗肉的技术,其原因可能是( )

A. 北朝战乱频繁,北方犬类动物濒临灭绝,成为保护动物

B. 北方游牧民族不喜狗肉,受其影响,黄河流域居民的饮食习惯发生变化

C. 东南之人食水产,所以《齐民要术》没有提屠狗及烹饪狗肉的技术

D. 当时黄河流域的狗用于打猎和交通,受到人们保护

9. “限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A. 黄巢起义 B. 安史之乱 C. 唐朝灭亡 D. 北宋建立

10. 考古工作者制作完成“北京人头部复原像”(见下图)的主要依据是( )

A. 周口店的自然环境 B. 遗址中的打制石器

C. 北京人头盖骨化石 D. 北京人生活想象图

11. 《剑桥插图中国史》一书中写道:“太祖原是后周的殿前禁军统领,禁军不愿听命于7岁的皇帝,遂拥立他为帝。”这反映的历史事件是( )

A. 阿保机建立辽 B. 赵匡胤建立北宋

C. 阿骨打建立金 D. 元昊建立西夏

12. 有学者指出:“明代凡制诰命令诫敕之文曰夥,而礼典庶政之议,及事之关机密者,咸居(内阁)焉”,由内阁学士“用小票墨书”。这表明明朝内阁( )

A. 决策权力得到不断增强 B. 具有批答大臣奏章的票拟权

C. 致使中央官僚体系混乱 D. 提高了封建中央集权的程度

13. 《吕氏春秋》中提到“洞庭之鲑”“云梦之芹”“大夏之盐”“阳朴之姜”“江浦之桔”等;李斯《谏逐客书》中也提到“江南金锡”“西蜀丹青”等。对这些现象合理的解读是先秦时期 ( )

A. 商业经济发展开始超过农业 B. 经济重心开始南移

C. 有些地方产品开始有知名度 D. 政治中心开始东移

14. 郭靖和杨康是金庸脍炙人口的小说《射雕英雄传》中的重要人物,他们名字中的“靖”“康”来源于灭掉北宋政权的“靖康之变”。灭北宋政权的是( )

A. 西夏 B. 蒙古 C. 辽 D. 金

15. 有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。中国“选择了陆地”是指清政府实行“闭关政策”。清朝的闭关锁国政策( )

A. 禁止一切对外贸易 B. 目的是维护封建统治

C. 完全没有积极作用 D. 使中国赶上世界发展潮流

16. 某历史学习小组在进行研究性学习时,把戚继光抗倭、郑成功收复台湾、林则徐虎门销烟、邓世昌以身殉国的资料归纳在一起,他们确立的研究主题是( )

A. 抗击侵略 B. 对外交往 C. 民族关系 D. 科技创新

17. 元代规定,没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。这说明( )

A. 行省权力受到中央节制 B. 重视对地方官员的监察

C. 地方长官有较大独立性 D. 君主专制达到顶峰

18. 某条约中有这样的条款:“自今以后,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。且大英君主派设领事、管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜……”这一条款应该出自( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》 C. 《马关条约》 D. 《辛丑条约》

19. 据史书记载,汉武帝以后,名为诸侯王,实际辖地不过数县,等于列侯,其支脉疏远之人,更如一般富室了。“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。造成这一结果的原因是( )

A. 郡县制取代了分封制 B. 诸侯王的利益得到保障

C. 平定了诸侯王的叛乱 D. “推恩令”的贯彻实施

20. 东汉改西汉御史大夫为司空,不负监察之责,而将御史大夫属下的御史中丞改任御史台长官,负责监察百官。这一改变意在( )

A. 减少决策失误 B. 建立强有力的监察系统

C. 加强君主权力 D. 对官员进行有效监督

21. 乾隆后期,随着社会矛盾的累积,农民起义屡屡爆发。关于这些起义说法正确的是( )

A. 主要原因是政治腐败 B. 通过秘密宗教发动

C. 反映了新的时代特点 D. 动摇了清朝的统治

22. 陕西出土的一件青铜器上铸有“武王伐纣”的铭文。由此可以判断,它最有可能铸造于下列哪一时期( )

A. 黄帝时期 B. 夏朝 C. 商朝 D. 西周

23. 乾隆帝即位后,历时10年,组织编撰出了我国封建时代一部空前绝后的大型丛书——《四库全书》,这对于保存中国的古代文化典籍,传播古代学术文化起到了重要的作用。但是,在编撰过程中,被销毁的图书约有三千种几乎与《四库全书》收书量相当。对材料理解准确的是( )

A. 专制统治在思想文化领域的体现 B. 推动了文化中心的转移

C. 使科举制走向僵化束缚士人思想 D. 保存国粹弘扬传统文化

24. 京剧的前身即为徽剧,原来以唱二簧调为主,兼唱昆腔、吹腔、四平调、拨子等,乾隆五十五年(1790年)扬州的三庆徽班进京,逐渐吸收了京、秦二腔,逐步发展为今天的国剧。据此可知京剧艺术得到迅速提高的主要原因是 ( )

A. 贴近生活,联系百姓 B. 文武兼修,角色齐全

C. 博采众长,兼收并蓄 D. 政策鼓励,题材广泛

25. 考古学家在新疆和田出土的唐代于阗文书中发现了三份《兰亭序》抄本。下列推断合理的是( )

A. 楷书是唐代官方文书的标准字体 B. 于阗成为中西经济文化交流的中心

C. 中原文化在西域地区进一步传播 D. 临摹王羲之的行书在唐代成为时尚

第Ⅱ卷 非选择题(共50分)

二.非选择题(共3小题。第31小题12分,第32小题14分,第33小题14分,共50分。26. 历史学科核心素养是指逐步形成的具有历史学科特征的思维品质和关键能力。其中时空观念指对事物与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念;历史解释,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法;家国情怀,是学习探究历史应具有的社会责任与人文追求。阅读材料,回答问题。

材料一 中国的十四年抗战示意图

材料二 1937年7月7日晚上,有人对正在京郊外卢沟桥上演习的日军进行炮击。……同年8月,在外国权益所集中的上海,有二位日本士兵被人射杀,中日两国为此进入全面作战。——2001年日本扶桑社出版的《新编历史教科书》

材料三 1937年7月7日夜,日军借口一个士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到中国守军拒绝,日军随即进攻宛平城和卢沟桥……1937年8月13日,日军大举进攻上海,威胁南京。——人民教育出版社高中《历史》必修一(2007年第三版)

材料四 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

(1)根据材料一并结合所学知识,运用时空观念分析中小学生课程教材全面落实“十四年抗战”概念的意义。

(2)比较材料二、三的不同之处,并对其不同之处进行合理的历史解释。

(3)根据材料四并结合所学知识指出抗日战争胜利的根本原因是什么?作为一名新时代的中学生,请为实现未来中华民族更伟大的复兴提出建议。

27. 丞相制度对中国古代政治发展的影响重大。阅读材料,回答问题。

材料一 秦国始置丞相……自秦帝国建立之初至汉武帝,丞相行事的标准是“入则参对而议政事,出则监察而量是非”。——龚延明《中国古代制度史研究》

材料二 明太祖于洪武十三年(1380年)以左丞相胡惟庸谋反为借口,罢中书省,废丞相制,提高吏、户、礼、兵、刑、工六部的地位,分任朝政,直接由皇帝指挥。——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,指出丞相制度始于哪一时期。并概括秦朝丞相的主要职权。

(2)根据材料二,明朝初年的丞相制度有何变化 结合所学知识,简述这一变化的直接影响。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料 宋朝商品经济非常繁荣。农业发展使剩余农产品大量增加,新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场,一些“专业化农业区”主要依赖外地提供商品粮,均使商品流通规模继续扩大。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构,北宋后期全国镇市有1 900有余,大者年税收万贯以上,经济地位超出其所属之县,草市作为乡村定期集市更加普遍。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、川峡、北方、西北几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司,英宗时市舶收入年63万贯,至南宋前期已增至200万贯。北宋铸币量很大,很多时高出盛唐十余倍,但仍不能满足商业发展需要,因此民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子,南宋纸币使用更加普遍,在商业活动中的重要性超出了铜钱。宋朝城市繁荣,汴京和临安盛时人口均超出百万。大城市数量激增,加上广大州县城居人口及集镇人口,城市人口占全国总人口的比例可能达到20%以上。大城市中消费水平的涨高,文化娱乐活动的丰富,夜生活的发展,都达到空前水平。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料,归纳宋朝商业发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因。

D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. D 8. B 9. B 10. C 11. B 12. B 13. C 14. D 15. B 16. A 17. A 18. A 19. D 20. C 21. B 22. D 23. A 24. C 25. C

26. (1)有利于完整还原抗日战争的历史过程;有利于客观反映中国共产党的中流砥柱作用;有利于正确认识中国抗日战争在世界反法西斯战争中的重要地位和作用;有利于大力弘扬伟大的抗战精神。

(2)不同:日本的教科书指责中国挑起了战争,推卸日本的战争责任;中国的教科书则基于史实,指出日本是发动侵华战争的元凶。因素:叙述者的立场和价值观。

(3)根本原因:建立抗日民族统一战线,国共合作,全民族抗战。建议:以振兴中华为己任,刻苦学习,报效祖国。坚持走中国特色社会主义道路。弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。凝聚中国力量。必须坚持和平发展。

27.

(1)时期:战国时期的秦国。

职权:参议政事(协助皇帝处理政事),监察百官。

(2)变化:废除宰相制度。

影响:皇权高度集中,皇帝政务繁杂。

28. 【答案】(1)表现:农产品(经济作物)商品化程度高;三级市场体系和区域市场的形成;海外贸易发达(繁荣);货币使用量大及纸币的出现;城市商业繁荣(城市化水平较高、商业活动扩展到精神生活领域)。

(2)原因:农业和手工业的发展(社会生产力的提高);商业环境相对宽松;文化科技的进步;经济重心的南移。

同课章节目录