第19课辛亥革命课件(共35张PPT)--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第19课辛亥革命课件(共35张PPT)--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-09 11:32:56 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第19课 辛亥革命

了解资产阶级民主革命兴起的基本条件,掌握“三民主义”的基本内容;知道中华民国建立和《中华民国临时约法》的核心内容;明晰辛亥革命结束封建帝制、建立民国的意义和局限性;全面评价辛亥革命的成败。

课程标准

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

1

2

3

CONTENTS

目

录

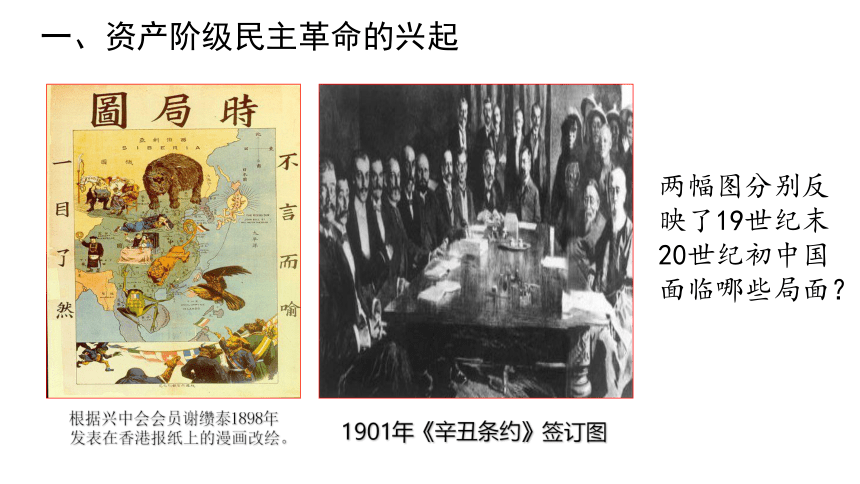

一、资产阶级民主革命的兴起

根据兴中会会员谢缵泰1898年发表在香港报纸上的漫画改绘。

两幅图分别反映了19世纪末20世纪初中国面临哪些局面?

1901年《辛丑条约》签订图

材料一 清廷以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果:新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批反封建斗士;新政发展工商,却促进了资本主义的发展;新军淘汰了旧军,结果却铸成了把枪口指向清王朝的武装力量……

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

孙中山

(1)从“医人”到“医国”:胸怀天下的情怀

(2)《上李鸿章书》后:由改良到革命

(3)1894年:第一个资产阶级革命团体兴中会

(4)策划广州起义

(5)流亡于欧美

(6)1905年:第一个资产阶级革命政党同盟会建立

孙中山1905年前的主要活动

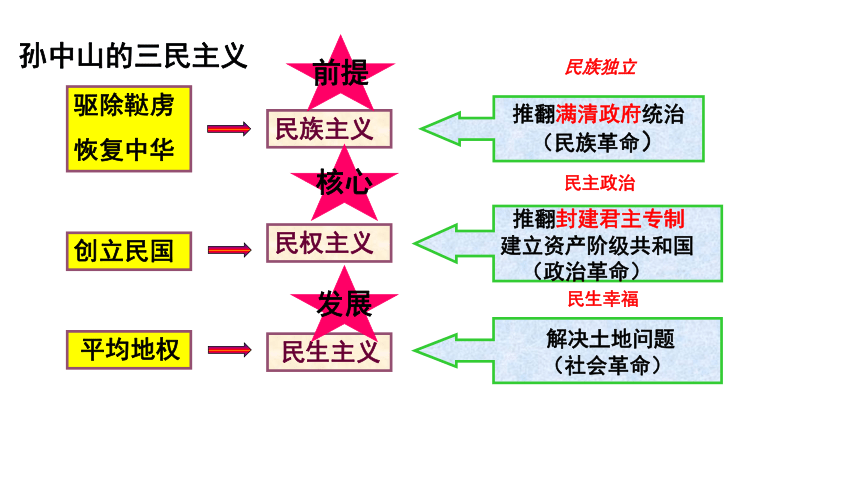

孙中山的三民主义

驱除鞑虏

恢复中华

民族主义

推翻满清政府统治

(民族革命)

创立民国

民权主义

核心

推翻封建君主专制

建立资产阶级共和国

(政治革命)

平均地权

民生主义

解决土地问题

(社会革命)

民族独立

民主政治

民生幸福

前提

发展

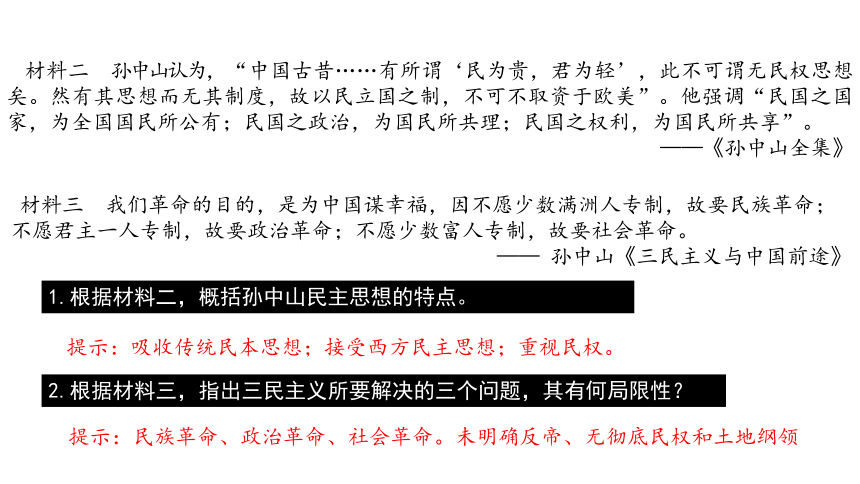

材料二 孙中山认为,“中国古昔……有所谓‘民为贵,君为轻’,此不可谓无民权思想矣。然有其思想而无其制度,故以民立国之制,不可不取资于欧美”。他强调“民国之国家,为全国国民所公有;民国之政治,为国民所共理;民国之权利,为国民所共享”。

——《孙中山全集》

1.根据材料二,概括孙中山民主思想的特点。

2.根据材料三,指出三民主义所要解决的三个问题,其有何局限性?

材料三 我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。

—— 孙中山《三民主义与中国前途》

提示:吸收传统民本思想;接受西方民主思想;重视民权。

提示:民族革命、政治革命、社会革命。未明确反帝、无彻底民权和土地纲领

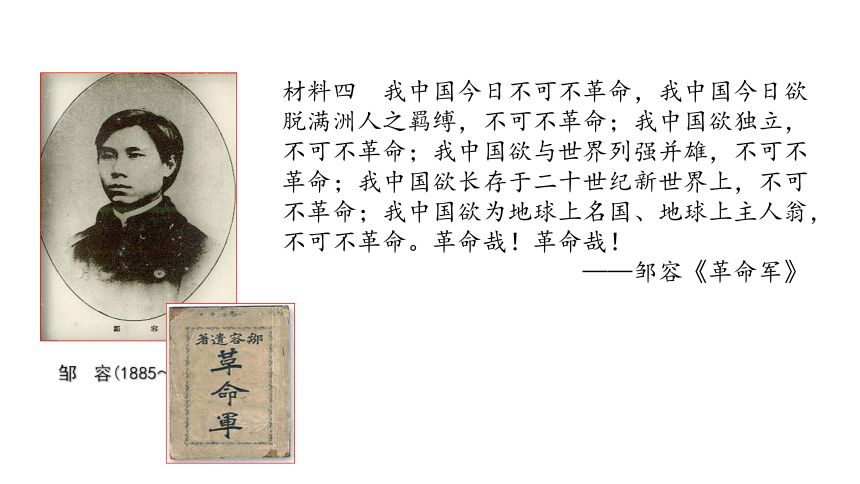

邹 容(1885~1905)

材料四 我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命。革命哉!革命哉!

——邹容《革命军》

材料五

君上大权

第一条:大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

第三条:钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。

第四条:召集、开闭、停展及解散议院之权。……

第五条:设官制禄及黜陟百司之权。用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

第六条:统率陆海军及编定军制之权。……凡一切军事,皆非议院所得干预。

第七条宣战、讲和、订立条约及派遣使臣与认受使臣之权。国交之事,由君上亲裁,不付议院议决。

第十三条:皇室经费,应由君上制定常额,自国库提支,议院不得置议。

第十四条:皇室大典,应由君上督率皇族及特派大臣议定,议院不得干预。

附臣民权利义务

第二条:臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。

第三条:臣民非按照法律所定,不加以逮捕、监禁、处罚。

第六条:臣民之财产及居住,无故不加侵扰。

——摘编自1908年《钦定宪法大纲》

从内容上看《钦定宪法大纲》的实质是什么?

皇权由法定;维护封建君权

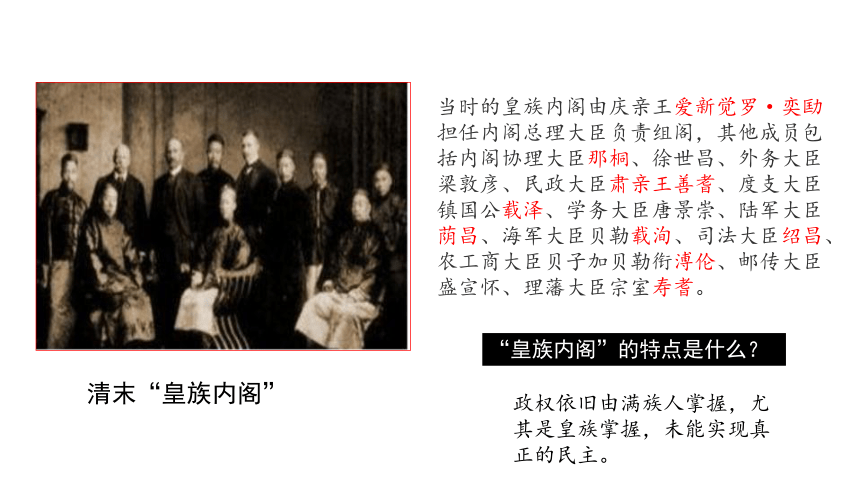

清末“皇族内阁”

当时的皇族内阁由庆亲王爱新觉罗·奕劻担任内阁总理大臣负责组阁,其他成员包括内阁协理大臣那桐、徐世昌、外务大臣梁敦彦、民政大臣肃亲王善耆、度支大臣镇国公载泽、学务大臣唐景崇、陆军大臣荫昌、海军大臣贝勒载洵、司法大臣绍昌、农工商大臣贝子加贝勒衔溥伦、邮传大臣盛宣怀、理藩大臣宗室寿耆。

“皇族内阁”的特点是什么?

政权依旧由满族人掌握,尤其是皇族掌握,未能实现真正的民主。

林觉民

广州黄花岗七十二烈士墓

(1)导火索:1911年5月,清政府将川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”后,出卖给英、法、德、美四国银行团,引发保路运动。

(2)爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响武昌起义第一枪。

(3)结果:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府。两个月内,湖南、广东等14省和上海纷纷独立。

一、武昌起义与中华民国的建立

建立共和政体 概况:

时间:1912年1月1日

临时大总统:孙中山

国旗:五色旗

国都:南京

纪念:公历;民国纪年

(2)袁世凯窃取革命成果:

①清帝退位:1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

②就任临时大总统:1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

探究:袁世凯篡夺革命果实的原因

帝国主义的支持

革命派的软弱、缺乏实力

立宪派、旧官僚的拥护

对 清:

逼宫退位

对革命派:

迫孙让位

依托:在军队中的影响

客观原因

主观原因

(2)袁世凯窃取革命成果:

①清帝退位:1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

②就任临时大总统:1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

(3)《中华民国临时约法》:

①颁布:1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。

②内容:中华民国的主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;等等。

③性质:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

④目的:限制袁世凯独裁,维护共和制度。

⑤意义:具有反对封建专制制度的进步意义。

史料:

民国初年全国报纸总数达500余家,不少报纸以“民主”“民权”“民国”“国民”命名;全国报纸发行总数达4200万份,“读报者虽限于少数人士,但报纸发表之意见,由公众的或私人的议论,几乎下等之苦力,亦受其宣传”

三、辛亥革命的历史意义

影响?

三、辛亥革命的历史意义

1.性质:比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

2.功绩:结束了君主专制制度、建立了民主共和政体、传播了民主共和理念

推动了思想解放促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新变化,为民族资本主义发展创造了有利条件

史料:

1911年在中国建立起美国政体的仿制品,真是荒唐可笑。这种政体悲惨地结束了,即悲惨地失败了。然而,失败的并不是这种政体,而是一代人。

——《远东》

三、辛亥革命的历史意义

1.性质:

比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

局限性?

三、辛亥革命的历史意义

1.性质:比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

2.功绩:结束了君主专制制度、建立了民主共和政体、传播了民主共和理念

推动了思想解放促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新变化,为民族资本主义发展创造了有利条件

3.局限性:

(1)没有完成民族独立、人民解放的历史任务

(2)缺乏科学的革命纲领、能够发动广大民众、组织严密的革命政党的领导

课堂小结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

清末新政

民主革命的兴起和发展

预备立宪

武昌起义

中华民国的建立

背景

爆发

结果

建立中华民国

颁布《中华民国临时约法》

袁世凯窃取革命成果

手段

过程

功 绩:政治、经济、思想文化、社会风俗

局限性

课堂检测

1.“皇帝倒了,辫子剪了。”这八个字形象地说明了辛亥革命的两大历史功绩。其中“皇帝倒了”指的是

A.结束了封建君主专制制度 B.开启了近代社会习俗的变革

C.结束了半殖民地半封建社会 D.破除了封建守旧思想

A

2.孙中山分析辛亥革命失败的原因时说到:“曾几何时,己为情势所迫,不得已而与反革命的专制阶级谋妥协。此种妥协,实间接与帝国主义相调和。遂为革命第一次失败之根源。”据此反映了

A.孙中山认为反革命的专制阶级是皇帝势力 B.孙中山认为资产阶级主动采取了灵活措施

C.孙中山找到了辛亥革命失败的真正原因 D.孙中山分析了辛亥革命失败的主观原因

D

3.辛亥革命后的十多年间,各种“主义”在社会上广泛流传,各阶级、各阶层的代表人物纷纷登台亮相;各类报刊的头版头条充斥着各色各样的政纲、政论和宣言;过去被政府严禁的政党组织,这时竞相宣告成立。辛亥革命后出现的这些变化体现了

A.民主共和观念开始形成 B.民主精神获得发展

C.移风易俗成果显著 D.中华民族实现了民主

B

4.1903年6月,伍廷芳等人鉴于上海等地无官报的现状,特呈奏折要求推广官报。他们表示“上海一隅,日出报纸不为不多,未经官方检査,又无报律以范围……近又有清议新民等报,讹言失实,不可不防”。据此可知,伍廷芳等人推广官报的实质是

A.与革命派争夺舆论阵地 B.维护清廷的话语权

C.加强清政府的思想控制 D.为新政做思想宣传

B

5.徐中约在《中国近代史》中写道:他(孙中山)的多数追随者仅致力于推翻满人,建立共和国,而很少有人关注民主重建与解决民生这些更重要的任务。当帝国被推翻、民国成立之时,他们认为自己的主要目标已经实现。作者旨在说明辛亥革命失败的主要原因是

A.帝国主义国家的阻挠和破坏 B.清朝封建势力的强大

C.袁世凯窃取革命的胜利果实 D.中国民族资产阶级的历史局限性

D

6.南京临时政府在《告各友邦书》中,承认清政府与帝国主义各国签订的一切不平等条约继续有效,这反映的根本问题是

A.为了争取帝国主义支持 B.民族资产阶级的软弱性和妥协性

C.资产阶级革命派同帝国主义妥协 D.帝国主义支持辛亥革命

B

7.武昌起义时,武汉新军以“铁血十八星旗”作为革命的标志,其中“十八星”代表汉族聚居的十八省。但该旗帜在中华民国成立时并未获选成为中华民国国旗,取而代之的是象征汉、满、蒙、回、藏五大民族共和的“五色旗”。旗帜的变化从本质上反映了

A.中国恢复主权完整的独立国家地位 B.孙中山放弃了多民族国家统一的追求

C.辛亥革命以民族平等、民族团结为目标 D.革命党人为维护主权改进民族主义思想

D

8.叶圣陶在日记中写道:“武昌据天下上——北通燕赵。从此而万恶之政府即以推倒……其在此举矣。”当他获悉各地纷纷响应,只有南京未动时,希望“英雄四起,光复神州。得南京则东南定矣。”叶圣陶评论的应是

A.辛亥革命 B.定都天京 C.北伐战争 D.南昌起义

A

9.中国同盟会成立后,在其发表的《军政府宣言》中提到:汉人有作汉好者,杀无敢有为石敬瑭、吴三桂之所为者,天下共击之。这表明

A.清政府已难以控驭社会輿论 B.同盟会有浓厚民族革命色彩

C.同盟会主要致力于政治宣传 D.中华民国力求恢复历史正统

B

10.自1901年至1911年辛亥革命爆发前夕,广大人民抗捐抗税、反洋教、反饥饿、反禁烟、反户口调查、抗租和抢米风潮等各种形式的“民变”,连绵不断,风起云涌,多达1300余起,“几乎无地无之,无时无之”,并且愈演愈烈。这反映出当时

A.反洋教斗争已遍及全国 B.民主共和观念得到迅速传播

C.清朝统治危机不断加深 D.反清成为当时民众一致要求

C

谢

谢

观

看

第19课 辛亥革命

了解资产阶级民主革命兴起的基本条件,掌握“三民主义”的基本内容;知道中华民国建立和《中华民国临时约法》的核心内容;明晰辛亥革命结束封建帝制、建立民国的意义和局限性;全面评价辛亥革命的成败。

课程标准

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

1

2

3

CONTENTS

目

录

一、资产阶级民主革命的兴起

根据兴中会会员谢缵泰1898年发表在香港报纸上的漫画改绘。

两幅图分别反映了19世纪末20世纪初中国面临哪些局面?

1901年《辛丑条约》签订图

材料一 清廷以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果:新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批反封建斗士;新政发展工商,却促进了资本主义的发展;新军淘汰了旧军,结果却铸成了把枪口指向清王朝的武装力量……

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

孙中山

(1)从“医人”到“医国”:胸怀天下的情怀

(2)《上李鸿章书》后:由改良到革命

(3)1894年:第一个资产阶级革命团体兴中会

(4)策划广州起义

(5)流亡于欧美

(6)1905年:第一个资产阶级革命政党同盟会建立

孙中山1905年前的主要活动

孙中山的三民主义

驱除鞑虏

恢复中华

民族主义

推翻满清政府统治

(民族革命)

创立民国

民权主义

核心

推翻封建君主专制

建立资产阶级共和国

(政治革命)

平均地权

民生主义

解决土地问题

(社会革命)

民族独立

民主政治

民生幸福

前提

发展

材料二 孙中山认为,“中国古昔……有所谓‘民为贵,君为轻’,此不可谓无民权思想矣。然有其思想而无其制度,故以民立国之制,不可不取资于欧美”。他强调“民国之国家,为全国国民所公有;民国之政治,为国民所共理;民国之权利,为国民所共享”。

——《孙中山全集》

1.根据材料二,概括孙中山民主思想的特点。

2.根据材料三,指出三民主义所要解决的三个问题,其有何局限性?

材料三 我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。

—— 孙中山《三民主义与中国前途》

提示:吸收传统民本思想;接受西方民主思想;重视民权。

提示:民族革命、政治革命、社会革命。未明确反帝、无彻底民权和土地纲领

邹 容(1885~1905)

材料四 我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命。革命哉!革命哉!

——邹容《革命军》

材料五

君上大权

第一条:大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

第三条:钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。

第四条:召集、开闭、停展及解散议院之权。……

第五条:设官制禄及黜陟百司之权。用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

第六条:统率陆海军及编定军制之权。……凡一切军事,皆非议院所得干预。

第七条宣战、讲和、订立条约及派遣使臣与认受使臣之权。国交之事,由君上亲裁,不付议院议决。

第十三条:皇室经费,应由君上制定常额,自国库提支,议院不得置议。

第十四条:皇室大典,应由君上督率皇族及特派大臣议定,议院不得干预。

附臣民权利义务

第二条:臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。

第三条:臣民非按照法律所定,不加以逮捕、监禁、处罚。

第六条:臣民之财产及居住,无故不加侵扰。

——摘编自1908年《钦定宪法大纲》

从内容上看《钦定宪法大纲》的实质是什么?

皇权由法定;维护封建君权

清末“皇族内阁”

当时的皇族内阁由庆亲王爱新觉罗·奕劻担任内阁总理大臣负责组阁,其他成员包括内阁协理大臣那桐、徐世昌、外务大臣梁敦彦、民政大臣肃亲王善耆、度支大臣镇国公载泽、学务大臣唐景崇、陆军大臣荫昌、海军大臣贝勒载洵、司法大臣绍昌、农工商大臣贝子加贝勒衔溥伦、邮传大臣盛宣怀、理藩大臣宗室寿耆。

“皇族内阁”的特点是什么?

政权依旧由满族人掌握,尤其是皇族掌握,未能实现真正的民主。

林觉民

广州黄花岗七十二烈士墓

(1)导火索:1911年5月,清政府将川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”后,出卖给英、法、德、美四国银行团,引发保路运动。

(2)爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响武昌起义第一枪。

(3)结果:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府。两个月内,湖南、广东等14省和上海纷纷独立。

一、武昌起义与中华民国的建立

建立共和政体 概况:

时间:1912年1月1日

临时大总统:孙中山

国旗:五色旗

国都:南京

纪念:公历;民国纪年

(2)袁世凯窃取革命成果:

①清帝退位:1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

②就任临时大总统:1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

探究:袁世凯篡夺革命果实的原因

帝国主义的支持

革命派的软弱、缺乏实力

立宪派、旧官僚的拥护

对 清:

逼宫退位

对革命派:

迫孙让位

依托:在军队中的影响

客观原因

主观原因

(2)袁世凯窃取革命成果:

①清帝退位:1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

②就任临时大总统:1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

(3)《中华民国临时约法》:

①颁布:1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。

②内容:中华民国的主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;等等。

③性质:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

④目的:限制袁世凯独裁,维护共和制度。

⑤意义:具有反对封建专制制度的进步意义。

史料:

民国初年全国报纸总数达500余家,不少报纸以“民主”“民权”“民国”“国民”命名;全国报纸发行总数达4200万份,“读报者虽限于少数人士,但报纸发表之意见,由公众的或私人的议论,几乎下等之苦力,亦受其宣传”

三、辛亥革命的历史意义

影响?

三、辛亥革命的历史意义

1.性质:比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

2.功绩:结束了君主专制制度、建立了民主共和政体、传播了民主共和理念

推动了思想解放促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新变化,为民族资本主义发展创造了有利条件

史料:

1911年在中国建立起美国政体的仿制品,真是荒唐可笑。这种政体悲惨地结束了,即悲惨地失败了。然而,失败的并不是这种政体,而是一代人。

——《远东》

三、辛亥革命的历史意义

1.性质:

比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

局限性?

三、辛亥革命的历史意义

1.性质:比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

2.功绩:结束了君主专制制度、建立了民主共和政体、传播了民主共和理念

推动了思想解放促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新变化,为民族资本主义发展创造了有利条件

3.局限性:

(1)没有完成民族独立、人民解放的历史任务

(2)缺乏科学的革命纲领、能够发动广大民众、组织严密的革命政党的领导

课堂小结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

清末新政

民主革命的兴起和发展

预备立宪

武昌起义

中华民国的建立

背景

爆发

结果

建立中华民国

颁布《中华民国临时约法》

袁世凯窃取革命成果

手段

过程

功 绩:政治、经济、思想文化、社会风俗

局限性

课堂检测

1.“皇帝倒了,辫子剪了。”这八个字形象地说明了辛亥革命的两大历史功绩。其中“皇帝倒了”指的是

A.结束了封建君主专制制度 B.开启了近代社会习俗的变革

C.结束了半殖民地半封建社会 D.破除了封建守旧思想

A

2.孙中山分析辛亥革命失败的原因时说到:“曾几何时,己为情势所迫,不得已而与反革命的专制阶级谋妥协。此种妥协,实间接与帝国主义相调和。遂为革命第一次失败之根源。”据此反映了

A.孙中山认为反革命的专制阶级是皇帝势力 B.孙中山认为资产阶级主动采取了灵活措施

C.孙中山找到了辛亥革命失败的真正原因 D.孙中山分析了辛亥革命失败的主观原因

D

3.辛亥革命后的十多年间,各种“主义”在社会上广泛流传,各阶级、各阶层的代表人物纷纷登台亮相;各类报刊的头版头条充斥着各色各样的政纲、政论和宣言;过去被政府严禁的政党组织,这时竞相宣告成立。辛亥革命后出现的这些变化体现了

A.民主共和观念开始形成 B.民主精神获得发展

C.移风易俗成果显著 D.中华民族实现了民主

B

4.1903年6月,伍廷芳等人鉴于上海等地无官报的现状,特呈奏折要求推广官报。他们表示“上海一隅,日出报纸不为不多,未经官方检査,又无报律以范围……近又有清议新民等报,讹言失实,不可不防”。据此可知,伍廷芳等人推广官报的实质是

A.与革命派争夺舆论阵地 B.维护清廷的话语权

C.加强清政府的思想控制 D.为新政做思想宣传

B

5.徐中约在《中国近代史》中写道:他(孙中山)的多数追随者仅致力于推翻满人,建立共和国,而很少有人关注民主重建与解决民生这些更重要的任务。当帝国被推翻、民国成立之时,他们认为自己的主要目标已经实现。作者旨在说明辛亥革命失败的主要原因是

A.帝国主义国家的阻挠和破坏 B.清朝封建势力的强大

C.袁世凯窃取革命的胜利果实 D.中国民族资产阶级的历史局限性

D

6.南京临时政府在《告各友邦书》中,承认清政府与帝国主义各国签订的一切不平等条约继续有效,这反映的根本问题是

A.为了争取帝国主义支持 B.民族资产阶级的软弱性和妥协性

C.资产阶级革命派同帝国主义妥协 D.帝国主义支持辛亥革命

B

7.武昌起义时,武汉新军以“铁血十八星旗”作为革命的标志,其中“十八星”代表汉族聚居的十八省。但该旗帜在中华民国成立时并未获选成为中华民国国旗,取而代之的是象征汉、满、蒙、回、藏五大民族共和的“五色旗”。旗帜的变化从本质上反映了

A.中国恢复主权完整的独立国家地位 B.孙中山放弃了多民族国家统一的追求

C.辛亥革命以民族平等、民族团结为目标 D.革命党人为维护主权改进民族主义思想

D

8.叶圣陶在日记中写道:“武昌据天下上——北通燕赵。从此而万恶之政府即以推倒……其在此举矣。”当他获悉各地纷纷响应,只有南京未动时,希望“英雄四起,光复神州。得南京则东南定矣。”叶圣陶评论的应是

A.辛亥革命 B.定都天京 C.北伐战争 D.南昌起义

A

9.中国同盟会成立后,在其发表的《军政府宣言》中提到:汉人有作汉好者,杀无敢有为石敬瑭、吴三桂之所为者,天下共击之。这表明

A.清政府已难以控驭社会輿论 B.同盟会有浓厚民族革命色彩

C.同盟会主要致力于政治宣传 D.中华民国力求恢复历史正统

B

10.自1901年至1911年辛亥革命爆发前夕,广大人民抗捐抗税、反洋教、反饥饿、反禁烟、反户口调查、抗租和抢米风潮等各种形式的“民变”,连绵不断,风起云涌,多达1300余起,“几乎无地无之,无时无之”,并且愈演愈烈。这反映出当时

A.反洋教斗争已遍及全国 B.民主共和观念得到迅速传播

C.清朝统治危机不断加深 D.反清成为当时民众一致要求

C

谢

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进