4 古代诗歌四首 教案

图片预览

文档简介

古代诗歌四首

一、教学目标

(一)单元提示

1.重视朗读课文,想象文中描绘的情景,领略景物之美;

2.把握好重音和停连,感受汉语声韵之美;

3.注意揣摩和品味语言,体会比喻和拟人等修辞手法的表达效果。

(二)课文预习和练习

1.朗读诗歌,想象诗中的情景,体会诗人的情感。

2.反复朗读,读准字音,读出节奏,读出韵律,感受诗歌的音韵美。

3.诵读《观沧海》,读出诗歌质朴刚健、音调铿锵的特点,想象作者登高临海的情形,感受诗歌的氛围。

4.理解《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中以景物起兴的手法。

5.想象《次北固山下》的情景,品味对偶的精妙。

6.感受《天净沙·秋思》以富有特色的景物组合达到渲染气氛作用的写法,感受诗歌的氛围。

7.积累以月思乡怀友的诗句.。

8.背诵默写这四首诗歌。

(三)目标确定

教学目标:

1.朗读诗歌,读准字音,读出节奏,读出韵律,感受诗歌的音韵美。

2.想象诗歌的情景,感受诗歌的氛围和意境。

3.学习景物起兴、工整对仗的写法。

教学重点:

1.以诵读感受诗歌的意境。

2.学习景物起兴、工整对仗的写法。

二、教学过程

第一课时

(《观沧海》《天净沙·秋思》)

一、导入新课(3分钟)

1.师:中国是诗歌的国度,古诗是我们中华民族最值得世代相传的精神瑰宝,对诗歌,清代诗人赵翼《论诗》中有一段这样的评价:“江山代有才人出,各领风骚数百年。”这句诗是什么意思?

2.生答。(每朝每代都有自己独特的文学作品和出类拔萃的人才。)

3.师:请同学们说说看,我们国家历代文学的代表形式。

4.生答。(唐诗、宋词、元曲。)

5.师归纳,出示PPT,引出课题。

二、朗读诗歌,重视字音和节奏(3分钟)

1.教师进行正音,要求学生标注生字词的读音,然后朗读四首诗歌。

2.学生注音、朗读。

3.教师正音,引出节奏,出示《观沧海》的节奏。

4.教师指名朗读。

5.教师点评。

6.全班齐读。

三、品析《观沧海》(15分钟)

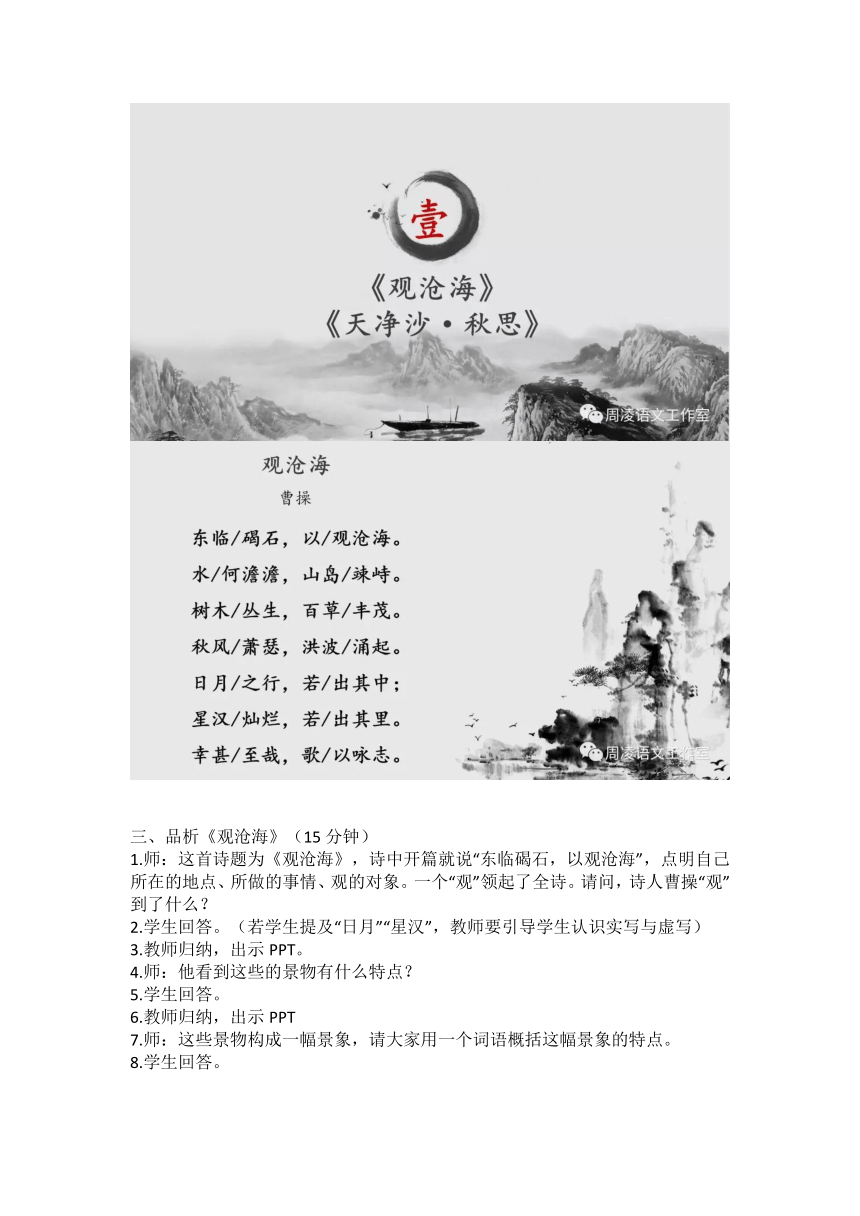

1.师:这首诗题为《观沧海》,诗中开篇就说“东临碣石,以观沧海”,点明自己所在的地点、所做的事情、观的对象。一个“观”领起了全诗。请问,诗人曹操“观”到了什么?

2.学生回答。(若学生提及“日月”“星汉”,教师要引导学生认识实写与虚写)

3.教师归纳,出示PPT。

4.师:他看到这些的景物有什么特点?

5.学生回答。

6.教师归纳,出示PPT

7.师:这些景物构成一幅景象,请大家用一个词语概括这幅景象的特点。

8.学生回答。

9.教师出示PPT,引发学生的想象,要求学生闭上眼睛,想象情景,然后进行朗读。

10.学生想象,然后朗读。

11.师:我们曾经说过一句话“一切景语皆情语”。诗人曹操描绘这样气势磅礴的景象,表明他怎样的思想感情?又可以看出,他是怎样一个人呢?

12.学生回答。

13.教师归纳总结:正是因为曹操是一个心怀天下、有着雄心壮志的人,所以萧瑟的秋天在他眼中有了不一样的气势,苍茫的大海就是风起云涌的汉末局势,就是他博大无垠的壮志,就是他吞纳天地的胸怀!让我们一起来朗诵这首诗,读出秋天的大气,读出曹操的豪情。

14.生齐读诗歌。

四、品析《天净沙·秋思》(15分钟)

1.教师出示《天净沙·秋思》的节奏,指名学生朗读。

2.学生齐读。

3.师:这首诗歌是一首元曲。“天净沙”是这首元曲的曲牌名,规定了这首曲的字数、曲调、音韵。“秋思”才是这首元曲的题目。秋思,就是秋天的思绪。马致远在秋天思什么呢?(生齐答:思乡)从诗歌哪里看出是思乡?(生齐答:断肠人在天涯)那断肠人在天涯的时候,是什么引发了他的思乡之情呢?

4.学生回答。

5.教师归纳,出示PPT。

6.师:每一句诗都构成一幅图景,每一幅图景都引起断肠不同的情感,请大家概括一下每一句诗引发了断肠人怎样的情感。

7.学生回答。

8.教师归纳,出示PPT。然后引发学生想象,要求学生闭上眼睛想象,然后朗诵诗歌。

9,学生想象,朗诵。

10.师:我们再回头看看这首诗的景物描写,和《观沧海》比较一下,这首元曲的景物描写有点特别,都是由名词构成,没有动词和形容词。我们试一试,在每个名词后面加上动词或者形容词。

11.学生小组讨论,代表上台书写展示。其他组进行优秀推荐。

12.教师出示教师的改写PPT,出示朗读要求,学生进行朗读。

13.师:老师这首诗用了很多字,可是马致远只用了28个字。正是这短短的28个字,却包含千秋游子深沉而复杂的思乡之情,这种共同的人类情感被马致远的28个字刻画得淋漓尽致,又言简义丰,真正意在言外,尽在不言中。因此,这一首《天净沙·秋思》被誉为了“秋思”之祖,传诵千古。请每位同学都韵律十足的吟诵这一首《天净沙·秋思》。

15.学生诵读。

五、总结全课(4分钟)

1.师:年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。相似的景色,相似的季节,在不同的人眼中便有了不同的色彩。同是秋天,对于意气风发、雄心壮志的曹操来说,那个秋天是风起云涌、豪情万丈的;而对于远游在外的游子来说,那个秋天是凄凉寒冷、孤独悲怆的。同是秋天,曹操看到的是,树木丛生,百草丰茂;游子看到的是枯藤老树,古道西风。同样的季节,不同的景物却能表现出不同的心情思绪。让我们再来朗诵这两首诗,感受不同的景物带来的不同风格和意境。请男同学朗读《观沧海》,女同学朗读《天净沙·秋思》。男同学先读。

2.学生分男女朗读,教师配乐。

3.教师布置作业。

第二课时

第二课时

(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》)

一、导入新课(3分钟)

1.教师出示《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》的节奏。

2.学生朗读。

3.教师简单介绍格律诗知识。

二、品析《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》(12分钟)

1.学生齐读诗歌。

2.师:这首诗中写了哪些景物?学生回答。(杨花、子规、明月)

3.师:诗歌题为《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,但是诗歌从第二句开始才写“闻道龙标过五溪”,第一句先写杨花、子规,有什么作用?

4.学生回答。

5.教师归纳,介绍“起兴”手法。

6.学生用悲伤的感情朗读全诗。

7.师:在鲜花凋零的暮春时节,子归鸟不停地悲鸣,友人被调离京城,作者自然是悲伤的,但作者却说这是“愁”。他“愁”什么呢?

8.学生回答。

9.师:作者又是用什么方式向朋友表达自己的担忧忧愁的呢?

10.学生回答。

三、拓展迁移(3分钟)

1.师:是的,诗人李白将自己的忧愁、担忧寄托给一轮明月,明月这时候成了诗人的信使,有了人的情感而显得可亲可爱,可见,李白是拟人手法运用的高手。以明月寄情不仅李白爱用,我们中国诗人都爱用。请大家读一读自己搜集的以明月来思乡怀人的诗歌。

2.教师PPT展示,学生齐声朗读。

四、品析《次北固山下》(20分钟)

1.师:我们注意到很多以明月寄情诗歌都是写思乡之情的。请问,你从诗歌哪里看出这首诗是写思乡之情。(生齐答:归雁洛阳边)是的,而且由这句诗和标题我们也可以看出,作者王湾家乡在洛阳,他现在抵达北固山。我们来看一看洛阳和北固山相隔多远。(出示中国地图进行解说)。相隔千里,路途漫漫,真如《天净沙·秋思》中所说的“断肠人在天涯”。我们就来看看王湾怎么表达这种断肠的心情。请同学们先读一遍诗歌。

2.学生朗读诗歌。

3.师:这首诗歌是律诗,一共四联,分别是额联(或称首联)、颔联、颈联和尾联,每一联写不同的内容,请大家概括每一联所写的内容。

4.学生以小组为单位进行讨论,由代表上黑板展示。

5.教师归纳整理,出示PPT,补充介绍“起承转合”;学生做笔记。

6.师:虽然每一联所写的内容不一样,但是这首诗歌的四联都运用同一修辞手法,请问,它们运用哪一种修辞手法?

7.学生回答。

8.师:是的,是对偶,或者叫做对仗。大家齐读这首词,感受对偶手法的运用,并在读完之后,用自己的话告诉老师什么是对偶。

9.学生齐读诗歌,教师点评,引导韵律的感受。然后学生回答问题。

10.师:这首诗和《天净沙·秋思》一样运用了大量的名词,请大家找出诗歌中的名词,并弄懂他们的意思。如果大家还不明确什么是名词,请参看课本P13的《名词》。

11.学生完成练习。

12.教师指名回答,其他同学补充。出示PPT,非名词的词语加红色。

13.师:这首诗歌运用最好的不是名词性的词语,而是这些非名词性的词语。比如第一联中的“外”和“前”,一个“外”表明路途在青山之外,路途迢迢;一个“前”表明行程在流水之前,行程匆匆。作者或为生计,或为前途,一直在路上奔波跋涉,如果换成“上”、“中”就没有了这些意味。大家学习老师这种方法,来品析其他联的红色字。

14.学生小组讨论,教师指名回答。重点引导“潮平两岸阔,风正一帆悬”和“海日生残夜,江春入旧年”。

15.学生朗读全诗。

16.师:从《天净沙·秋思》和《次北固山下》可以看出,名词叠加有意在言外、尽在不言中的韵味,但是动词或形容词的精准使用,可以让内涵更丰富更生动。语言文字的魅力早在古代已经被这些优秀的诗人展现出来,让我们后天吟咏感叹。请大家将这四首优秀的诗歌再朗读一遍,注意字音,注意节奏,注意韵律。

五、趣味游戏(5分钟)

1.师:这个单元的课文我们学习到这,春、秋、冬的优秀篇章,我们都学习过了。就是没有专门写夏的篇章。现在利用一点时间,写一篇夏的篇章。(出示写作要求。)

2.学生进行写作。

3.学生进行展示。

一、教学目标

(一)单元提示

1.重视朗读课文,想象文中描绘的情景,领略景物之美;

2.把握好重音和停连,感受汉语声韵之美;

3.注意揣摩和品味语言,体会比喻和拟人等修辞手法的表达效果。

(二)课文预习和练习

1.朗读诗歌,想象诗中的情景,体会诗人的情感。

2.反复朗读,读准字音,读出节奏,读出韵律,感受诗歌的音韵美。

3.诵读《观沧海》,读出诗歌质朴刚健、音调铿锵的特点,想象作者登高临海的情形,感受诗歌的氛围。

4.理解《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中以景物起兴的手法。

5.想象《次北固山下》的情景,品味对偶的精妙。

6.感受《天净沙·秋思》以富有特色的景物组合达到渲染气氛作用的写法,感受诗歌的氛围。

7.积累以月思乡怀友的诗句.。

8.背诵默写这四首诗歌。

(三)目标确定

教学目标:

1.朗读诗歌,读准字音,读出节奏,读出韵律,感受诗歌的音韵美。

2.想象诗歌的情景,感受诗歌的氛围和意境。

3.学习景物起兴、工整对仗的写法。

教学重点:

1.以诵读感受诗歌的意境。

2.学习景物起兴、工整对仗的写法。

二、教学过程

第一课时

(《观沧海》《天净沙·秋思》)

一、导入新课(3分钟)

1.师:中国是诗歌的国度,古诗是我们中华民族最值得世代相传的精神瑰宝,对诗歌,清代诗人赵翼《论诗》中有一段这样的评价:“江山代有才人出,各领风骚数百年。”这句诗是什么意思?

2.生答。(每朝每代都有自己独特的文学作品和出类拔萃的人才。)

3.师:请同学们说说看,我们国家历代文学的代表形式。

4.生答。(唐诗、宋词、元曲。)

5.师归纳,出示PPT,引出课题。

二、朗读诗歌,重视字音和节奏(3分钟)

1.教师进行正音,要求学生标注生字词的读音,然后朗读四首诗歌。

2.学生注音、朗读。

3.教师正音,引出节奏,出示《观沧海》的节奏。

4.教师指名朗读。

5.教师点评。

6.全班齐读。

三、品析《观沧海》(15分钟)

1.师:这首诗题为《观沧海》,诗中开篇就说“东临碣石,以观沧海”,点明自己所在的地点、所做的事情、观的对象。一个“观”领起了全诗。请问,诗人曹操“观”到了什么?

2.学生回答。(若学生提及“日月”“星汉”,教师要引导学生认识实写与虚写)

3.教师归纳,出示PPT。

4.师:他看到这些的景物有什么特点?

5.学生回答。

6.教师归纳,出示PPT

7.师:这些景物构成一幅景象,请大家用一个词语概括这幅景象的特点。

8.学生回答。

9.教师出示PPT,引发学生的想象,要求学生闭上眼睛,想象情景,然后进行朗读。

10.学生想象,然后朗读。

11.师:我们曾经说过一句话“一切景语皆情语”。诗人曹操描绘这样气势磅礴的景象,表明他怎样的思想感情?又可以看出,他是怎样一个人呢?

12.学生回答。

13.教师归纳总结:正是因为曹操是一个心怀天下、有着雄心壮志的人,所以萧瑟的秋天在他眼中有了不一样的气势,苍茫的大海就是风起云涌的汉末局势,就是他博大无垠的壮志,就是他吞纳天地的胸怀!让我们一起来朗诵这首诗,读出秋天的大气,读出曹操的豪情。

14.生齐读诗歌。

四、品析《天净沙·秋思》(15分钟)

1.教师出示《天净沙·秋思》的节奏,指名学生朗读。

2.学生齐读。

3.师:这首诗歌是一首元曲。“天净沙”是这首元曲的曲牌名,规定了这首曲的字数、曲调、音韵。“秋思”才是这首元曲的题目。秋思,就是秋天的思绪。马致远在秋天思什么呢?(生齐答:思乡)从诗歌哪里看出是思乡?(生齐答:断肠人在天涯)那断肠人在天涯的时候,是什么引发了他的思乡之情呢?

4.学生回答。

5.教师归纳,出示PPT。

6.师:每一句诗都构成一幅图景,每一幅图景都引起断肠不同的情感,请大家概括一下每一句诗引发了断肠人怎样的情感。

7.学生回答。

8.教师归纳,出示PPT。然后引发学生想象,要求学生闭上眼睛想象,然后朗诵诗歌。

9,学生想象,朗诵。

10.师:我们再回头看看这首诗的景物描写,和《观沧海》比较一下,这首元曲的景物描写有点特别,都是由名词构成,没有动词和形容词。我们试一试,在每个名词后面加上动词或者形容词。

11.学生小组讨论,代表上台书写展示。其他组进行优秀推荐。

12.教师出示教师的改写PPT,出示朗读要求,学生进行朗读。

13.师:老师这首诗用了很多字,可是马致远只用了28个字。正是这短短的28个字,却包含千秋游子深沉而复杂的思乡之情,这种共同的人类情感被马致远的28个字刻画得淋漓尽致,又言简义丰,真正意在言外,尽在不言中。因此,这一首《天净沙·秋思》被誉为了“秋思”之祖,传诵千古。请每位同学都韵律十足的吟诵这一首《天净沙·秋思》。

15.学生诵读。

五、总结全课(4分钟)

1.师:年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。相似的景色,相似的季节,在不同的人眼中便有了不同的色彩。同是秋天,对于意气风发、雄心壮志的曹操来说,那个秋天是风起云涌、豪情万丈的;而对于远游在外的游子来说,那个秋天是凄凉寒冷、孤独悲怆的。同是秋天,曹操看到的是,树木丛生,百草丰茂;游子看到的是枯藤老树,古道西风。同样的季节,不同的景物却能表现出不同的心情思绪。让我们再来朗诵这两首诗,感受不同的景物带来的不同风格和意境。请男同学朗读《观沧海》,女同学朗读《天净沙·秋思》。男同学先读。

2.学生分男女朗读,教师配乐。

3.教师布置作业。

第二课时

第二课时

(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》)

一、导入新课(3分钟)

1.教师出示《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》的节奏。

2.学生朗读。

3.教师简单介绍格律诗知识。

二、品析《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》(12分钟)

1.学生齐读诗歌。

2.师:这首诗中写了哪些景物?学生回答。(杨花、子规、明月)

3.师:诗歌题为《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,但是诗歌从第二句开始才写“闻道龙标过五溪”,第一句先写杨花、子规,有什么作用?

4.学生回答。

5.教师归纳,介绍“起兴”手法。

6.学生用悲伤的感情朗读全诗。

7.师:在鲜花凋零的暮春时节,子归鸟不停地悲鸣,友人被调离京城,作者自然是悲伤的,但作者却说这是“愁”。他“愁”什么呢?

8.学生回答。

9.师:作者又是用什么方式向朋友表达自己的担忧忧愁的呢?

10.学生回答。

三、拓展迁移(3分钟)

1.师:是的,诗人李白将自己的忧愁、担忧寄托给一轮明月,明月这时候成了诗人的信使,有了人的情感而显得可亲可爱,可见,李白是拟人手法运用的高手。以明月寄情不仅李白爱用,我们中国诗人都爱用。请大家读一读自己搜集的以明月来思乡怀人的诗歌。

2.教师PPT展示,学生齐声朗读。

四、品析《次北固山下》(20分钟)

1.师:我们注意到很多以明月寄情诗歌都是写思乡之情的。请问,你从诗歌哪里看出这首诗是写思乡之情。(生齐答:归雁洛阳边)是的,而且由这句诗和标题我们也可以看出,作者王湾家乡在洛阳,他现在抵达北固山。我们来看一看洛阳和北固山相隔多远。(出示中国地图进行解说)。相隔千里,路途漫漫,真如《天净沙·秋思》中所说的“断肠人在天涯”。我们就来看看王湾怎么表达这种断肠的心情。请同学们先读一遍诗歌。

2.学生朗读诗歌。

3.师:这首诗歌是律诗,一共四联,分别是额联(或称首联)、颔联、颈联和尾联,每一联写不同的内容,请大家概括每一联所写的内容。

4.学生以小组为单位进行讨论,由代表上黑板展示。

5.教师归纳整理,出示PPT,补充介绍“起承转合”;学生做笔记。

6.师:虽然每一联所写的内容不一样,但是这首诗歌的四联都运用同一修辞手法,请问,它们运用哪一种修辞手法?

7.学生回答。

8.师:是的,是对偶,或者叫做对仗。大家齐读这首词,感受对偶手法的运用,并在读完之后,用自己的话告诉老师什么是对偶。

9.学生齐读诗歌,教师点评,引导韵律的感受。然后学生回答问题。

10.师:这首诗和《天净沙·秋思》一样运用了大量的名词,请大家找出诗歌中的名词,并弄懂他们的意思。如果大家还不明确什么是名词,请参看课本P13的《名词》。

11.学生完成练习。

12.教师指名回答,其他同学补充。出示PPT,非名词的词语加红色。

13.师:这首诗歌运用最好的不是名词性的词语,而是这些非名词性的词语。比如第一联中的“外”和“前”,一个“外”表明路途在青山之外,路途迢迢;一个“前”表明行程在流水之前,行程匆匆。作者或为生计,或为前途,一直在路上奔波跋涉,如果换成“上”、“中”就没有了这些意味。大家学习老师这种方法,来品析其他联的红色字。

14.学生小组讨论,教师指名回答。重点引导“潮平两岸阔,风正一帆悬”和“海日生残夜,江春入旧年”。

15.学生朗读全诗。

16.师:从《天净沙·秋思》和《次北固山下》可以看出,名词叠加有意在言外、尽在不言中的韵味,但是动词或形容词的精准使用,可以让内涵更丰富更生动。语言文字的魅力早在古代已经被这些优秀的诗人展现出来,让我们后天吟咏感叹。请大家将这四首优秀的诗歌再朗读一遍,注意字音,注意节奏,注意韵律。

五、趣味游戏(5分钟)

1.师:这个单元的课文我们学习到这,春、秋、冬的优秀篇章,我们都学习过了。就是没有专门写夏的篇章。现在利用一点时间,写一篇夏的篇章。(出示写作要求。)

2.学生进行写作。

3.学生进行展示。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首