陕西省咸阳市三原县城关北城高级中学2021-2022学年高一上学期12月月考语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省咸阳市三原县城关北城高级中学2021-2022学年高一上学期12月月考语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 59.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-08 20:08:18 | ||

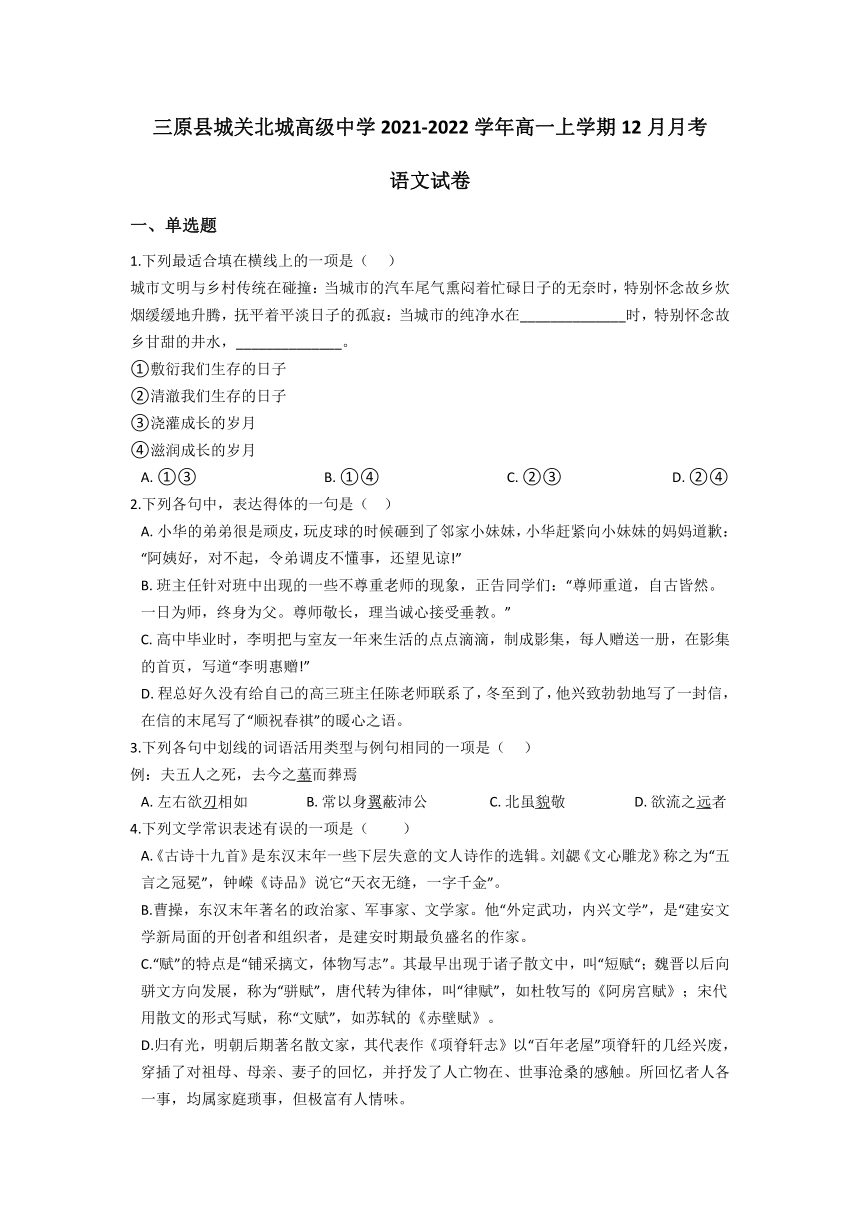

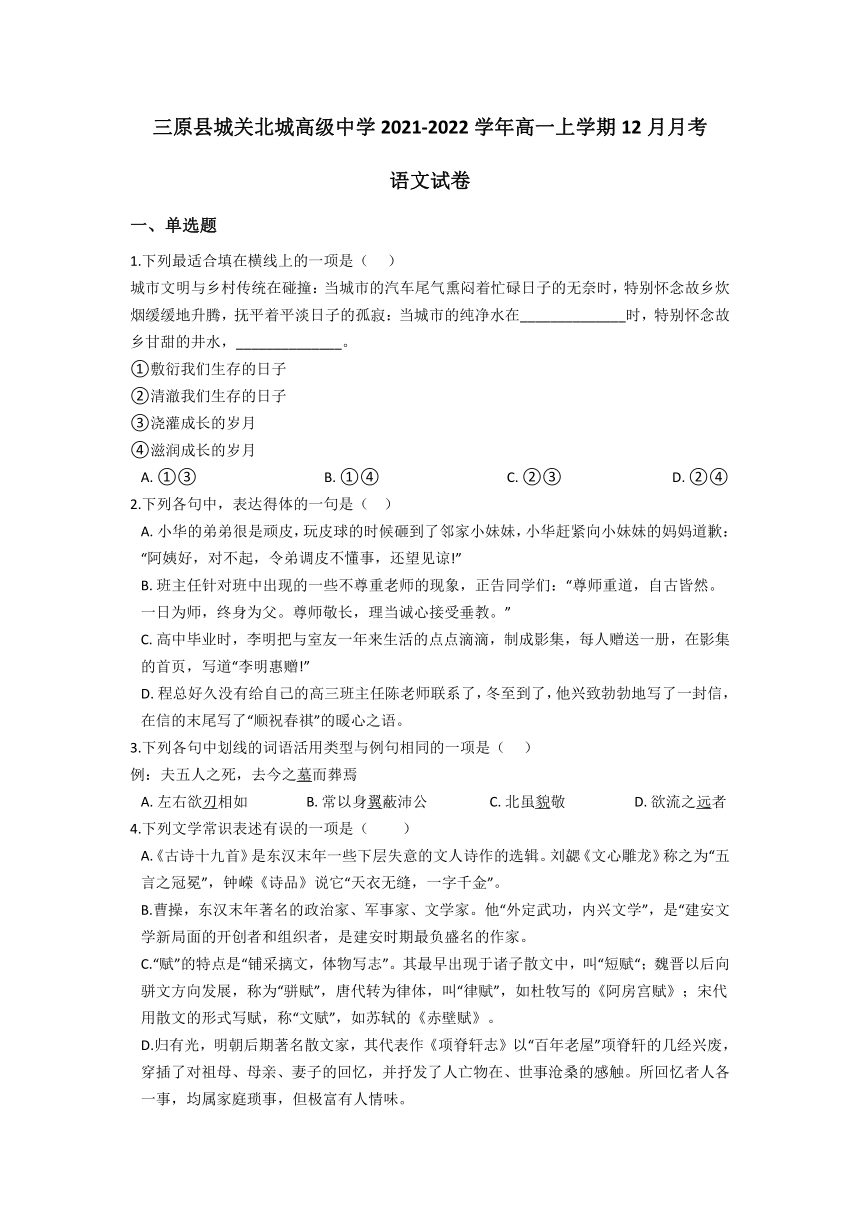

图片预览

文档简介

三原县城关北城高级中学2021-2022学年高一上学期12月月考

语文试卷

一、单选题

1.下列最适合填在横线上的一项是( )

城市文明与乡村传统在碰撞:当城市的汽车尾气熏闷着忙碌日子的无奈时,特别怀念故乡炊烟缓缓地升腾,抚平着平淡日子的孤寂:当城市的纯净水在______________时,特别怀念故乡甘甜的井水,______________。

①敷衍我们生存的日子

②清澈我们生存的日子

③浇灌成长的岁月

④滋润成长的岁月

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

2.下列各句中,表达得体的一句是( )

A. 小华的弟弟很是顽皮,玩皮球的时候砸到了邻家小妹妹,小华赶紧向小妹妹的妈妈道歉:“阿姨好,对不起,令弟调皮不懂事,还望见谅!”

B. 班主任针对班中出现的一些不尊重老师的现象,正告同学们:“尊师重道,自古皆然。一日为师,终身为父。尊师敬长,理当诚心接受垂教。”

C. 高中毕业时,李明把与室友一年来生活的点点滴滴,制成影集,每人赠送一册,在影集的首页,写道“李明惠赠!”

D. 程总好久没有给自己的高三班主任陈老师联系了,冬至到了,他兴致勃勃地写了一封信,在信的末尾写了“顺祝春祺”的暖心之语。

3.下列各句中划线的词语活用类型与例句相同的一项是( )

例:夫五人之死,去今之墓而葬焉

A. 左右欲刃相如 B. 常以身翼蔽沛公 C. 北虽貌敬 D. 欲流之远者

4.下列文学常识表述有误的一项是( )

A.《古诗十九首》是东汉末年一些下层失意的文人诗作的选辑。刘勰《文心雕龙》称之为“五言之冠冕”,钟嵘《诗品》说它“天衣无缝,一字千金”。

B.曹操,东汉末年著名的政治家、军事家、文学家。他“外定武功,内兴文学”,是“建安文学新局面的开创者和组织者,是建安时期最负盛名的作家。

C.“赋”的特点是“铺采摛文,体物写志”。其最早出现于诸子散文中,叫“短赋“;魏晋以后向骈文方向发展,称为“骈赋”,唐代转为律体,叫“律赋”,如杜牧写的《阿房宫赋》;宋代用散文的形式写赋,称“文赋”,如苏轼的《赤壁赋》。

D.归有光,明朝后期著名散文家,其代表作《项脊轩志》以“百年老屋”项脊轩的几经兴废,穿插了对祖母、母亲、妻子的回忆,并抒发了人亡物在、世事沧桑的感触。所回忆者人各一事,均属家庭琐事,但极富有人情味。

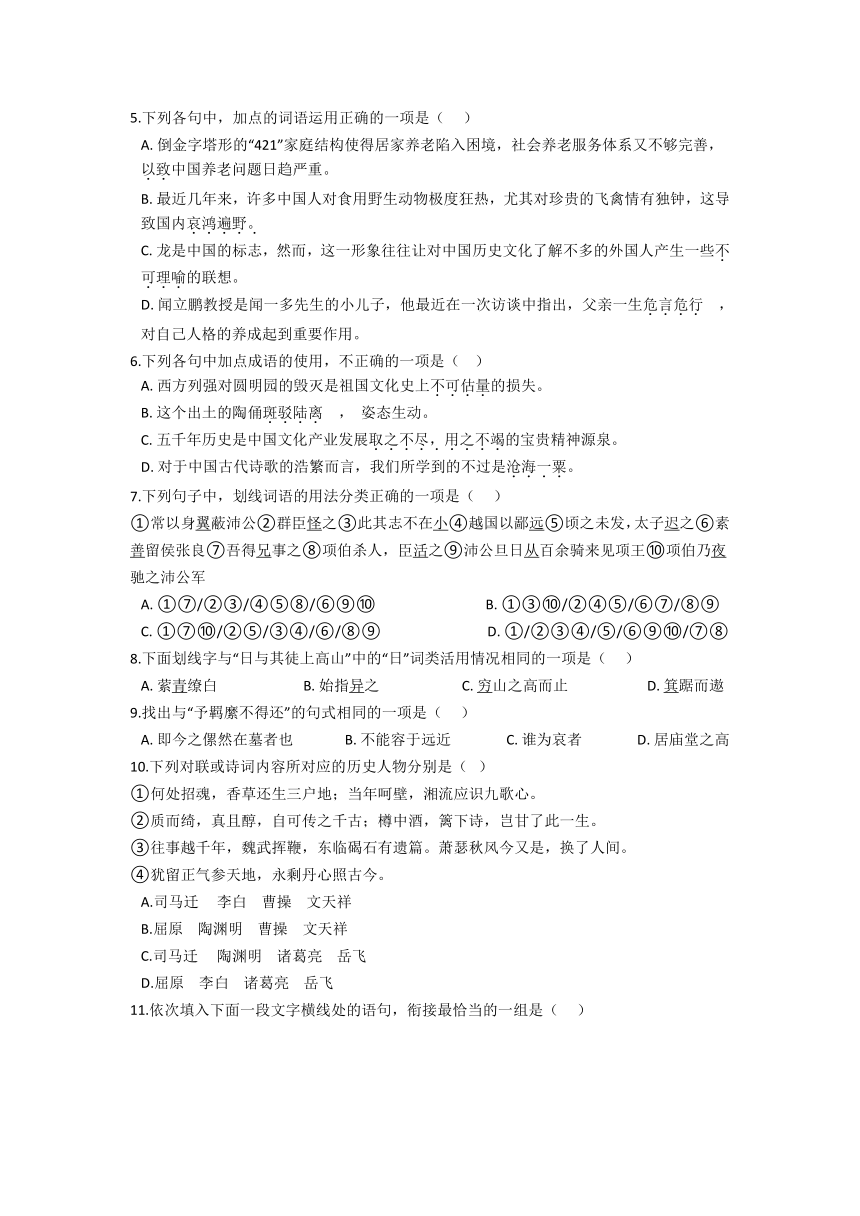

5.下列各句中,加点的词语运用正确的一项是( )

A. 倒金字塔形的“421”家庭结构使得居家养老陷入困境,社会养老服务体系又不够完善,以致中国养老问题日趋严重。

B. 最近几年来,许多中国人对食用野生动物极度狂热,尤其对珍贵的飞禽情有独钟,这导致国内哀鸿遍野。

C. 龙是中国的标志,然而,这一形象往往让对中国历史文化了解不多的外国人产生一些不可理喻的联想。

D. 闻立鹏教授是闻一多先生的小儿子,他最近在一次访谈中指出,父亲一生危言危行 , 对自己人格的养成起到重要作用。

6.下列各句中加点成语的使用,不正确的一项是( )

A. 西方列强对圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失。

B. 这个出土的陶俑斑驳陆离 , 姿态生动。

C. 五千年历史是中国文化产业发展取之不尽,用之不竭的宝贵精神源泉。

D. 对于中国古代诗歌的浩繁而言,我们所学到的不过是沧海一粟。

7.下列句子中,划线词语的用法分类正确的一项是( )

①常以身翼蔽沛公②群臣怪之③此其志不在小④越国以鄙远⑤顷之未发,太子迟之⑥素善留侯张良⑦吾得兄事之⑧项伯杀人,臣活之⑨沛公旦日从百余骑来见项王⑩项伯乃夜驰之沛公军

A. ①⑦/②③/④⑤⑧/⑥⑨⑩ B. ①③⑩/②④⑤/⑥⑦/⑧⑨

C. ①⑦⑩/②⑤/③④/⑥/⑧⑨ D. ①/②③④/⑤/⑥⑨⑩/⑦⑧

8.下面划线字与“日与其徒上高山”中的“日”词类活用情况相同的一项是( )

A. 萦青缭白 B. 始指异之 C. 穷山之高而止 D. 箕踞而遨

9.找出与“予羁縻不得还”的句式相同的一项是( )

A. 即今之傫然在墓者也 B. 不能容于远近 C. 谁为哀者 D. 居庙堂之高

10.下列对联或诗词内容所对应的历史人物分别是( )

①何处招魂,香草还生三户地;当年呵壁,湘流应识九歌心。

②质而绮,真且醇,自可传之千古;樽中酒,篱下诗,岂甘了此一生。

③往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

④犹留正气参天地,永剩丹心照古今。

A.司马迁 李白 曹操 文天祥

B.屈原 陶渊明 曹操 文天祥

C.司马迁 陶渊明 诸葛亮 岳飞

D.屈原 李白 诸葛亮 岳飞

11.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

其实,孔子对于读书有自己的看法。___________ , ___________ , ___________ , ___________ , ___________ , ___________ , 类似于“不患莫己知,求为可知也”这样的话,《论语》中至少重复了四次。

①他说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

②他还主张读书是为完善自己,鄙夷那种沽名钓誉的文人

③而无须在乎外在的名声和遭遇

④他主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的态度

⑤他曾说:“古之学者为己,今之学者为人。”

⑥他一再强调,一个人重要的是要有真才实学

A. ⑥③⑤②④① B. ④①②⑤⑥③

C. ④①⑥②⑤③ D. ⑥③⑤④②①

12.下列各项中,划线的成语使用有误的一项是()

A. 杨玉环的花容月貌非常张扬地一闪,顷刻之间,皇宫里所有的宫娥嫔妃都黯然失色!诗人用非常夸张的手法,反衬出杨玉环的倾城倾国之貌。

B. 楼下那一棵海棠花已经完全凋谢,成全了她那婉转绝美的败落,春风桃李的美艳,竟是如此短暂!

C. 蓝色是凡高晚期作品的主要色调,这种颜色上的转变正是他虚无缥缈的精神世界的真实表现,与他早期以黄色为基调的作品形成了鲜明的对比。

D. 这对夫妻因战乱而相互分离,本指望着比翼连枝、白首偕老,谁料想竟是殊途阻隔,老境凄凉。

13.依次填入下列句子横线上的词语,不恰当的一组是( )

A. 如果不重视,不给机会,不给牌子,不给扶持,很多民间艺人,包括身有绝技的艺人,世代相传的绝活等,就会明珠暗投 , 得不到展示。

B. 他在他所研究的每一个领域,甚至在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浮光掠影。

C. 后来大抵带在身边,只是情随事迁 , 已没有翻译的意思了。

D. 只要身体条件许可,我会一如既往地投入杭城的公益事业。

14.下列各句中,没有语病的一句是( )

A. 人民教育出版社虽然已辟谣说鲁迅作品全面退出义务教育阶段语文课本是不实的传闻,但鲁迅的文章在教材中越来越少,也是一个不争的事实。

B. 事故发生后,在相关部门的通力协调下,136个死难者家属很快来到了事故现场。

C. 终身教育制度的建立,不仅为那些因这样那样的原因未能完成学业的人打开了一扇门,也为那些对知识有着更高需求的人提供了机会。

D. 贝多芬的一生,创作了不少钢琴变奏曲,甚至可以说,变奏曲这种形式是通过贝多芬的艺术实践才日益发展和成熟的。

15.下列各句中,加下划线的熟语使用恰当的一句是( )

A. 直径约2米的圆桌上,一男一女两位演员丰姿绰约 , 接连做出高难度的花样滑冰动作,赢得了台下阵阵喝彩声。 B. 在中央电视台“星光大道”的舞台上,那些来自乡村的选手个个都是锦心绣口 , 演唱的歌曲优美动听,展示的才艺令人惊叹。

C. 经过紧锣密鼓的筹备,业内人士翘首以盼的全国美术作品展终于在多方协调运作下成功地拉开了帷幕。 D. 阆中山西会馆天花板上的描金彩画形成时间为清朝乾隆元年,绘画惟妙惟肖,淋漓尽致 , 蔚为大观。

二、名著导读

16.《红楼梦》原名《________》,后经作者曹雪芹披阅十载,增删五次而定。故事以贾、史、王、薛四大家族为背景,以________和________的爱情悲剧为主要线索,讲述了一个封建大家庭由富贵走向衰败的历史。第1回是开篇。先用“________”、“________”两个神话故事作楔子,为塑造人物性格、描写二人恋爱故事,染上一层浪漫主义色彩。

三、语言表达

阅读下面材料,回答问题。

17.假期中,甲组同学计划组织参观XX古村落,了解其历史文化沿革,成员设计了访谈提纲。下面提问不合适的一项是( )

A. 您对××古村落的历史了解多少?

B. 您知道××古村落最有文化价值是什么吗?

C. 什么季节是××古村落的旅游旺季呢?

D. 二十年前的××古村落与现在相比有什么变化?

18.小组成员在参观过程中看到一户老宅上一副楹联颇有传统文化意蕴,只是下联脱落一字。下面所给的字放进去最合适的是( )

上联:教子孙两行正路克勤克俭

下联:继祖先一脉真传唯读唯____

A. 钓 B. 耕 C. 樵 D. 隐

四、综合题

19.阅读下面的表格,按要求填写适当的文字。

某年大学毕业生要求求职去向调查统计表

求职地区 比例(%)

经济特区 14.2

沿海地区 24.2

大城市 24.6

中等城市 18.1

小城镇 2.1

老少边穷地区 1.1

农村 1.3

出国 11.7

其他 2.2

(1)从上表可以看出大学毕业生求职地区的选择有如下特点: (要求:对比说明,不得使用数字)

(2)这种状况如果持续下去,令人担忧的结果是 。

五、文言文阅读

20.阅读下面的文字,完成下列小题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

(《左传·僖公三十年》)

(1)下面“之”字用法不同于其他项的一项是( )

A.臣之壮也,犹不如人

B.夫晋,何厌之有

C.君之所知也

D.行李之往来,共其乏困

(2)下列句中划线词的解释,错误的一项是( )

A.夜缒而出〔用绳子拴着人(或物)从上往下送。〕

B.越国以鄙远(边远。)

C.行李之往来,共其乏困(通“供”,供给。)

D.阙秦以利晋,唯君图之(使……缺,损害。)

(3)下列各句与例句句式相同的一项是( )

例句:以其无礼于晋

A.若舍郑以为东道主

B.是寡人之过也

C.且贰于楚也

D.太子及宾客知其事者

六、诗歌鉴赏

阅读下面的古诗,按照要求完成赏析。

听蜀僧濬弹琴

李白

蜀僧抱绿绮① , 西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水② , 余响入霜钟③。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

【注释】①绿绮,古代著名的琴。②流水,《列子 汤问》:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:‘善哉,峨峨兮若泰山!’志在流水,钟子期曰:‘洋洋兮若江河!’伯牙所念,钟子期必得之。”③霜钟,《山海经 中山经》:“丰山……有九钟焉,是知钟鸣。”郭璞注:“霜降则钟鸣,故言知也。”

21.对本诗分析不恰当的一项是( )

A. 开头两句:“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。”说明这位琴师是从四川峨眉山下来的,简短的十个字,把这位音乐家写得很有气派,表达了诗人对他的倾慕。

B. “客心洗流水”是说听了蜀僧的琴声,诗人的心好像被流水洗过一般畅快、愉悦。

C. 颈联处使用俞伯牙与钟子期和“霜钟”的典故来表达自己和蜀僧濬是人生的知音,都曾具有大济苍生的抱负。

D. 李白这首诗描写音乐的独到之处是,着重表现听琴时的感受,表现弹者和听者之间感情的交流。

22.结合全诗谈谈你对第四联“不觉碧山暮,秋云暗几重”的理解。

七、写作题

23.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的议论文,表明你的态度,阐述你的看法,文中最好能运用多种论证方法。

沙粒进入蚌体内,蚌觉得不舒服,但又无法把沙粒排出。好在蚌不怨天尤人,而是逐步用体内营养把沙包围起来,后来这沙粒就变成了美丽的珍珠。

吸血蝙蝠叮在野马脚上吸血,野马觉得不舒服,但又无法把它赶走,于是就暴跳狂奔,不少野马被活活折磨而死。科学家研究发现,吸血蝙蝠吸的血量极少,根本不足以致野马死去,野马的死因就在于太过暴怒。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不得脱离材料内容及含义,不要套作,不得抄袭。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 B

2.【答案】 B

3.【答案】 A

4.【答案】 C

5.【答案】 D

6.【答案】 D

7.【答案】 C

8.【答案】 D

9.【答案】 B

10.【答案】 B

11.【答案】 B

12.【答案】 B

13.【答案】 B

14.【答案】 C

15.【答案】 C

二、名著导读

16.【答案】 石头记;贾宝玉;林黛玉;女娲补天;木石前盟

三、语言表达

【答案】 17.C

18.B

四、综合题

19.【答案】 (1)绝大多数大学毕业生选择到经济发达的经济特区、沿海地区和大中城市,只有极少 数愿意到小城镇、农村和老少边穷地区

(2)我国人才分布不合理的状况将越来越严重

五、文言文阅读

20.【答案】 (1)B

(2)B

(3)C

六、诗歌鉴赏

【答案】 21.C

22.写出了曲终时的景色。写出了作者沉醉于琴声之中的状态,侧面描写了琴声的魅力。

七、写作题

23.【答案】 【参考例文】

像蚌一样包容

生活中当我们遇到不如意的事情时,应该像蚌一样,利用自己无法改变的环境,以“蚌”的肚量去包容一切不如意的遭遇。而不能像野马一样,否则只会自食其果。

包容是人类的美德,不,它是人类最为宝贵的意识。包容是文明的标志、文明的成果,也是文明的成因。

每一个生物体,都是一个依赖“包容”创建起来的和谐的、有机的组织。从最低等的原始生物到作为万物之灵的人,任何生物体都由许多不同的物质成分、不同的元素“包容”而成。生物体要维持机体的正常运转,要维持其作为生命的存在,就一刻也不能没有“包容”。如果组成这个生物体的物质成分闹起“分裂”,等待这个生物体的就只有解体和死亡。“包容”是生命的根本机能。

对生物体如此,对社会组织也是如此。人类社会的任何组织,小至家庭,大至社会、国家,要和谐共存,都离不开这个“包容”的意识。人们的性格不同,个性各异,对事物的见解各各不同。如果缺少这个包容的意识,人人各执己见,见面只有争吵,哪里还能一起共事、创造和谐美好的生活呢?所以,“包容”也是社会组织存在和发展不可或缺的机能。

从人类历史来看,“包容”总是和繁荣、昌盛、进步联系在一起,而偏执、独断、专制总是和战争、不幸、灾难联系在一起。“百家争鸣”,乃有战国的学术繁荣:“独尊儒术”,乃有刘汉以后的文化衰颓。大唐对异域文化的兼收并蓄,遂有盛唐文明辉耀千古;满清在外来文明前的闭关自守,终致近世中国的积贫积弱。北大在现代学术文化史上的崇高地位,奠基于蔡校长的“兼容并包”:“十年浩劫”中文化学术上的万马齐喑,根源在“八个样板”的“一枝独秀”。

我以前的邻居是一对中年夫妇,带一个上中学的孩子,一家人原本生活得和和美美。我经常看见他们有说有笑地一起散步。曾几何时,这种和谐美满的气氛消失了。夫妇俩开始频繁吵架。我下班回家,经常不得不耐着性子欣赏隔壁的“战争交响乐”。家具的碰撞声、瓷器的碎裂声、男人的谩骂声、女人的嚎啕声、孩子的啜泣声,八音齐奏,此起彼伏。后来,男的带着孩子离开了,只剩了女人一个人。人整个儿变了,见天阴着脸,不哭不笑,似痴似呆,看了令人心碎。这是缺少“包容”而导致家庭解体的例子。

人类还远远没有学会“包容”。“9.11”以及随后的阿富汗战争、伊拉克战争……这些不幸的事实不断提醒我们,人类距离学会“包容”还有多远。也就是说,我们还远远没有低等的生物体“聪明”。

但是,为了和谐的生活,为了创造一个更加美好的世界,我们必须变得聪明,真正学会“包容”。

那么,怎样才能培养“包容”的意识呢?

“包容”,归根结底,根源于爱和理解。只有心中有爱,我们才能以同情的态度对待他人,才会充分尊重他人的立场和见解。只有爱,才能消除彼此的敌视、猜忌、误解,让不同民族、不同国家、不同文化的人们在这个世界上和谐共存。而爱的荒芜和消亡,将使最亲密的人彼此伤害、仇视以至兵戈相向,就像我的邻居一家。

语文试卷

一、单选题

1.下列最适合填在横线上的一项是( )

城市文明与乡村传统在碰撞:当城市的汽车尾气熏闷着忙碌日子的无奈时,特别怀念故乡炊烟缓缓地升腾,抚平着平淡日子的孤寂:当城市的纯净水在______________时,特别怀念故乡甘甜的井水,______________。

①敷衍我们生存的日子

②清澈我们生存的日子

③浇灌成长的岁月

④滋润成长的岁月

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

2.下列各句中,表达得体的一句是( )

A. 小华的弟弟很是顽皮,玩皮球的时候砸到了邻家小妹妹,小华赶紧向小妹妹的妈妈道歉:“阿姨好,对不起,令弟调皮不懂事,还望见谅!”

B. 班主任针对班中出现的一些不尊重老师的现象,正告同学们:“尊师重道,自古皆然。一日为师,终身为父。尊师敬长,理当诚心接受垂教。”

C. 高中毕业时,李明把与室友一年来生活的点点滴滴,制成影集,每人赠送一册,在影集的首页,写道“李明惠赠!”

D. 程总好久没有给自己的高三班主任陈老师联系了,冬至到了,他兴致勃勃地写了一封信,在信的末尾写了“顺祝春祺”的暖心之语。

3.下列各句中划线的词语活用类型与例句相同的一项是( )

例:夫五人之死,去今之墓而葬焉

A. 左右欲刃相如 B. 常以身翼蔽沛公 C. 北虽貌敬 D. 欲流之远者

4.下列文学常识表述有误的一项是( )

A.《古诗十九首》是东汉末年一些下层失意的文人诗作的选辑。刘勰《文心雕龙》称之为“五言之冠冕”,钟嵘《诗品》说它“天衣无缝,一字千金”。

B.曹操,东汉末年著名的政治家、军事家、文学家。他“外定武功,内兴文学”,是“建安文学新局面的开创者和组织者,是建安时期最负盛名的作家。

C.“赋”的特点是“铺采摛文,体物写志”。其最早出现于诸子散文中,叫“短赋“;魏晋以后向骈文方向发展,称为“骈赋”,唐代转为律体,叫“律赋”,如杜牧写的《阿房宫赋》;宋代用散文的形式写赋,称“文赋”,如苏轼的《赤壁赋》。

D.归有光,明朝后期著名散文家,其代表作《项脊轩志》以“百年老屋”项脊轩的几经兴废,穿插了对祖母、母亲、妻子的回忆,并抒发了人亡物在、世事沧桑的感触。所回忆者人各一事,均属家庭琐事,但极富有人情味。

5.下列各句中,加点的词语运用正确的一项是( )

A. 倒金字塔形的“421”家庭结构使得居家养老陷入困境,社会养老服务体系又不够完善,以致中国养老问题日趋严重。

B. 最近几年来,许多中国人对食用野生动物极度狂热,尤其对珍贵的飞禽情有独钟,这导致国内哀鸿遍野。

C. 龙是中国的标志,然而,这一形象往往让对中国历史文化了解不多的外国人产生一些不可理喻的联想。

D. 闻立鹏教授是闻一多先生的小儿子,他最近在一次访谈中指出,父亲一生危言危行 , 对自己人格的养成起到重要作用。

6.下列各句中加点成语的使用,不正确的一项是( )

A. 西方列强对圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失。

B. 这个出土的陶俑斑驳陆离 , 姿态生动。

C. 五千年历史是中国文化产业发展取之不尽,用之不竭的宝贵精神源泉。

D. 对于中国古代诗歌的浩繁而言,我们所学到的不过是沧海一粟。

7.下列句子中,划线词语的用法分类正确的一项是( )

①常以身翼蔽沛公②群臣怪之③此其志不在小④越国以鄙远⑤顷之未发,太子迟之⑥素善留侯张良⑦吾得兄事之⑧项伯杀人,臣活之⑨沛公旦日从百余骑来见项王⑩项伯乃夜驰之沛公军

A. ①⑦/②③/④⑤⑧/⑥⑨⑩ B. ①③⑩/②④⑤/⑥⑦/⑧⑨

C. ①⑦⑩/②⑤/③④/⑥/⑧⑨ D. ①/②③④/⑤/⑥⑨⑩/⑦⑧

8.下面划线字与“日与其徒上高山”中的“日”词类活用情况相同的一项是( )

A. 萦青缭白 B. 始指异之 C. 穷山之高而止 D. 箕踞而遨

9.找出与“予羁縻不得还”的句式相同的一项是( )

A. 即今之傫然在墓者也 B. 不能容于远近 C. 谁为哀者 D. 居庙堂之高

10.下列对联或诗词内容所对应的历史人物分别是( )

①何处招魂,香草还生三户地;当年呵壁,湘流应识九歌心。

②质而绮,真且醇,自可传之千古;樽中酒,篱下诗,岂甘了此一生。

③往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

④犹留正气参天地,永剩丹心照古今。

A.司马迁 李白 曹操 文天祥

B.屈原 陶渊明 曹操 文天祥

C.司马迁 陶渊明 诸葛亮 岳飞

D.屈原 李白 诸葛亮 岳飞

11.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

其实,孔子对于读书有自己的看法。___________ , ___________ , ___________ , ___________ , ___________ , ___________ , 类似于“不患莫己知,求为可知也”这样的话,《论语》中至少重复了四次。

①他说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

②他还主张读书是为完善自己,鄙夷那种沽名钓誉的文人

③而无须在乎外在的名声和遭遇

④他主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的态度

⑤他曾说:“古之学者为己,今之学者为人。”

⑥他一再强调,一个人重要的是要有真才实学

A. ⑥③⑤②④① B. ④①②⑤⑥③

C. ④①⑥②⑤③ D. ⑥③⑤④②①

12.下列各项中,划线的成语使用有误的一项是()

A. 杨玉环的花容月貌非常张扬地一闪,顷刻之间,皇宫里所有的宫娥嫔妃都黯然失色!诗人用非常夸张的手法,反衬出杨玉环的倾城倾国之貌。

B. 楼下那一棵海棠花已经完全凋谢,成全了她那婉转绝美的败落,春风桃李的美艳,竟是如此短暂!

C. 蓝色是凡高晚期作品的主要色调,这种颜色上的转变正是他虚无缥缈的精神世界的真实表现,与他早期以黄色为基调的作品形成了鲜明的对比。

D. 这对夫妻因战乱而相互分离,本指望着比翼连枝、白首偕老,谁料想竟是殊途阻隔,老境凄凉。

13.依次填入下列句子横线上的词语,不恰当的一组是( )

A. 如果不重视,不给机会,不给牌子,不给扶持,很多民间艺人,包括身有绝技的艺人,世代相传的绝活等,就会明珠暗投 , 得不到展示。

B. 他在他所研究的每一个领域,甚至在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浮光掠影。

C. 后来大抵带在身边,只是情随事迁 , 已没有翻译的意思了。

D. 只要身体条件许可,我会一如既往地投入杭城的公益事业。

14.下列各句中,没有语病的一句是( )

A. 人民教育出版社虽然已辟谣说鲁迅作品全面退出义务教育阶段语文课本是不实的传闻,但鲁迅的文章在教材中越来越少,也是一个不争的事实。

B. 事故发生后,在相关部门的通力协调下,136个死难者家属很快来到了事故现场。

C. 终身教育制度的建立,不仅为那些因这样那样的原因未能完成学业的人打开了一扇门,也为那些对知识有着更高需求的人提供了机会。

D. 贝多芬的一生,创作了不少钢琴变奏曲,甚至可以说,变奏曲这种形式是通过贝多芬的艺术实践才日益发展和成熟的。

15.下列各句中,加下划线的熟语使用恰当的一句是( )

A. 直径约2米的圆桌上,一男一女两位演员丰姿绰约 , 接连做出高难度的花样滑冰动作,赢得了台下阵阵喝彩声。 B. 在中央电视台“星光大道”的舞台上,那些来自乡村的选手个个都是锦心绣口 , 演唱的歌曲优美动听,展示的才艺令人惊叹。

C. 经过紧锣密鼓的筹备,业内人士翘首以盼的全国美术作品展终于在多方协调运作下成功地拉开了帷幕。 D. 阆中山西会馆天花板上的描金彩画形成时间为清朝乾隆元年,绘画惟妙惟肖,淋漓尽致 , 蔚为大观。

二、名著导读

16.《红楼梦》原名《________》,后经作者曹雪芹披阅十载,增删五次而定。故事以贾、史、王、薛四大家族为背景,以________和________的爱情悲剧为主要线索,讲述了一个封建大家庭由富贵走向衰败的历史。第1回是开篇。先用“________”、“________”两个神话故事作楔子,为塑造人物性格、描写二人恋爱故事,染上一层浪漫主义色彩。

三、语言表达

阅读下面材料,回答问题。

17.假期中,甲组同学计划组织参观XX古村落,了解其历史文化沿革,成员设计了访谈提纲。下面提问不合适的一项是( )

A. 您对××古村落的历史了解多少?

B. 您知道××古村落最有文化价值是什么吗?

C. 什么季节是××古村落的旅游旺季呢?

D. 二十年前的××古村落与现在相比有什么变化?

18.小组成员在参观过程中看到一户老宅上一副楹联颇有传统文化意蕴,只是下联脱落一字。下面所给的字放进去最合适的是( )

上联:教子孙两行正路克勤克俭

下联:继祖先一脉真传唯读唯____

A. 钓 B. 耕 C. 樵 D. 隐

四、综合题

19.阅读下面的表格,按要求填写适当的文字。

某年大学毕业生要求求职去向调查统计表

求职地区 比例(%)

经济特区 14.2

沿海地区 24.2

大城市 24.6

中等城市 18.1

小城镇 2.1

老少边穷地区 1.1

农村 1.3

出国 11.7

其他 2.2

(1)从上表可以看出大学毕业生求职地区的选择有如下特点: (要求:对比说明,不得使用数字)

(2)这种状况如果持续下去,令人担忧的结果是 。

五、文言文阅读

20.阅读下面的文字,完成下列小题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

(《左传·僖公三十年》)

(1)下面“之”字用法不同于其他项的一项是( )

A.臣之壮也,犹不如人

B.夫晋,何厌之有

C.君之所知也

D.行李之往来,共其乏困

(2)下列句中划线词的解释,错误的一项是( )

A.夜缒而出〔用绳子拴着人(或物)从上往下送。〕

B.越国以鄙远(边远。)

C.行李之往来,共其乏困(通“供”,供给。)

D.阙秦以利晋,唯君图之(使……缺,损害。)

(3)下列各句与例句句式相同的一项是( )

例句:以其无礼于晋

A.若舍郑以为东道主

B.是寡人之过也

C.且贰于楚也

D.太子及宾客知其事者

六、诗歌鉴赏

阅读下面的古诗,按照要求完成赏析。

听蜀僧濬弹琴

李白

蜀僧抱绿绮① , 西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水② , 余响入霜钟③。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

【注释】①绿绮,古代著名的琴。②流水,《列子 汤问》:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:‘善哉,峨峨兮若泰山!’志在流水,钟子期曰:‘洋洋兮若江河!’伯牙所念,钟子期必得之。”③霜钟,《山海经 中山经》:“丰山……有九钟焉,是知钟鸣。”郭璞注:“霜降则钟鸣,故言知也。”

21.对本诗分析不恰当的一项是( )

A. 开头两句:“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。”说明这位琴师是从四川峨眉山下来的,简短的十个字,把这位音乐家写得很有气派,表达了诗人对他的倾慕。

B. “客心洗流水”是说听了蜀僧的琴声,诗人的心好像被流水洗过一般畅快、愉悦。

C. 颈联处使用俞伯牙与钟子期和“霜钟”的典故来表达自己和蜀僧濬是人生的知音,都曾具有大济苍生的抱负。

D. 李白这首诗描写音乐的独到之处是,着重表现听琴时的感受,表现弹者和听者之间感情的交流。

22.结合全诗谈谈你对第四联“不觉碧山暮,秋云暗几重”的理解。

七、写作题

23.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的议论文,表明你的态度,阐述你的看法,文中最好能运用多种论证方法。

沙粒进入蚌体内,蚌觉得不舒服,但又无法把沙粒排出。好在蚌不怨天尤人,而是逐步用体内营养把沙包围起来,后来这沙粒就变成了美丽的珍珠。

吸血蝙蝠叮在野马脚上吸血,野马觉得不舒服,但又无法把它赶走,于是就暴跳狂奔,不少野马被活活折磨而死。科学家研究发现,吸血蝙蝠吸的血量极少,根本不足以致野马死去,野马的死因就在于太过暴怒。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不得脱离材料内容及含义,不要套作,不得抄袭。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 B

2.【答案】 B

3.【答案】 A

4.【答案】 C

5.【答案】 D

6.【答案】 D

7.【答案】 C

8.【答案】 D

9.【答案】 B

10.【答案】 B

11.【答案】 B

12.【答案】 B

13.【答案】 B

14.【答案】 C

15.【答案】 C

二、名著导读

16.【答案】 石头记;贾宝玉;林黛玉;女娲补天;木石前盟

三、语言表达

【答案】 17.C

18.B

四、综合题

19.【答案】 (1)绝大多数大学毕业生选择到经济发达的经济特区、沿海地区和大中城市,只有极少 数愿意到小城镇、农村和老少边穷地区

(2)我国人才分布不合理的状况将越来越严重

五、文言文阅读

20.【答案】 (1)B

(2)B

(3)C

六、诗歌鉴赏

【答案】 21.C

22.写出了曲终时的景色。写出了作者沉醉于琴声之中的状态,侧面描写了琴声的魅力。

七、写作题

23.【答案】 【参考例文】

像蚌一样包容

生活中当我们遇到不如意的事情时,应该像蚌一样,利用自己无法改变的环境,以“蚌”的肚量去包容一切不如意的遭遇。而不能像野马一样,否则只会自食其果。

包容是人类的美德,不,它是人类最为宝贵的意识。包容是文明的标志、文明的成果,也是文明的成因。

每一个生物体,都是一个依赖“包容”创建起来的和谐的、有机的组织。从最低等的原始生物到作为万物之灵的人,任何生物体都由许多不同的物质成分、不同的元素“包容”而成。生物体要维持机体的正常运转,要维持其作为生命的存在,就一刻也不能没有“包容”。如果组成这个生物体的物质成分闹起“分裂”,等待这个生物体的就只有解体和死亡。“包容”是生命的根本机能。

对生物体如此,对社会组织也是如此。人类社会的任何组织,小至家庭,大至社会、国家,要和谐共存,都离不开这个“包容”的意识。人们的性格不同,个性各异,对事物的见解各各不同。如果缺少这个包容的意识,人人各执己见,见面只有争吵,哪里还能一起共事、创造和谐美好的生活呢?所以,“包容”也是社会组织存在和发展不可或缺的机能。

从人类历史来看,“包容”总是和繁荣、昌盛、进步联系在一起,而偏执、独断、专制总是和战争、不幸、灾难联系在一起。“百家争鸣”,乃有战国的学术繁荣:“独尊儒术”,乃有刘汉以后的文化衰颓。大唐对异域文化的兼收并蓄,遂有盛唐文明辉耀千古;满清在外来文明前的闭关自守,终致近世中国的积贫积弱。北大在现代学术文化史上的崇高地位,奠基于蔡校长的“兼容并包”:“十年浩劫”中文化学术上的万马齐喑,根源在“八个样板”的“一枝独秀”。

我以前的邻居是一对中年夫妇,带一个上中学的孩子,一家人原本生活得和和美美。我经常看见他们有说有笑地一起散步。曾几何时,这种和谐美满的气氛消失了。夫妇俩开始频繁吵架。我下班回家,经常不得不耐着性子欣赏隔壁的“战争交响乐”。家具的碰撞声、瓷器的碎裂声、男人的谩骂声、女人的嚎啕声、孩子的啜泣声,八音齐奏,此起彼伏。后来,男的带着孩子离开了,只剩了女人一个人。人整个儿变了,见天阴着脸,不哭不笑,似痴似呆,看了令人心碎。这是缺少“包容”而导致家庭解体的例子。

人类还远远没有学会“包容”。“9.11”以及随后的阿富汗战争、伊拉克战争……这些不幸的事实不断提醒我们,人类距离学会“包容”还有多远。也就是说,我们还远远没有低等的生物体“聪明”。

但是,为了和谐的生活,为了创造一个更加美好的世界,我们必须变得聪明,真正学会“包容”。

那么,怎样才能培养“包容”的意识呢?

“包容”,归根结底,根源于爱和理解。只有心中有爱,我们才能以同情的态度对待他人,才会充分尊重他人的立场和见解。只有爱,才能消除彼此的敌视、猜忌、误解,让不同民族、不同国家、不同文化的人们在这个世界上和谐共存。而爱的荒芜和消亡,将使最亲密的人彼此伤害、仇视以至兵戈相向,就像我的邻居一家。

同课章节目录