第3课 中国近代至当代政党制度的演变 课件(54张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政党制度的演变 课件(54张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-09 22:39:06 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第3课

中国近代至当代政治制度的演变

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

民国时期的政治制度

目录

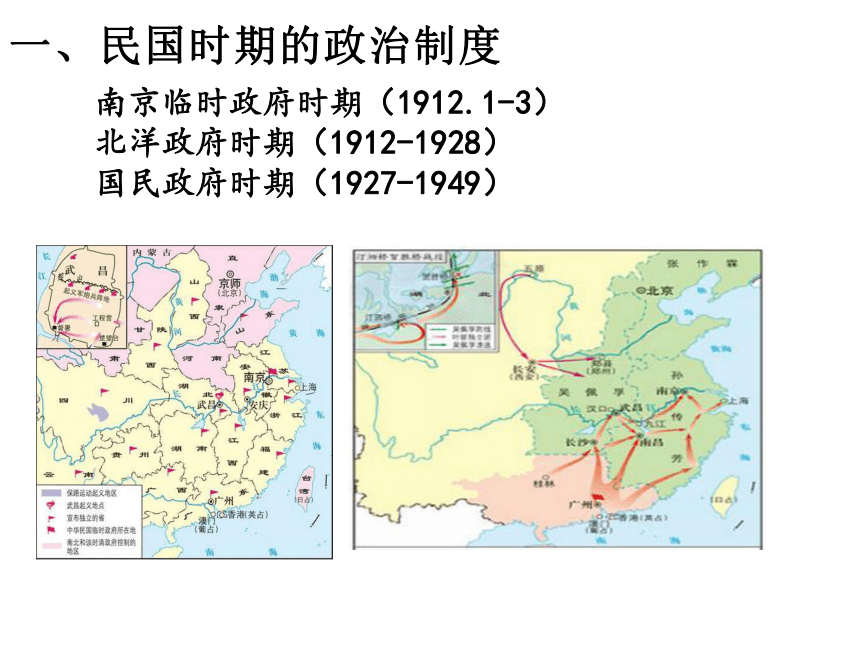

一、民国时期的政治制度

南京临时政府时期(1912.1-3)

北洋政府时期(1912-1928)

国民政府时期(1927-1949)

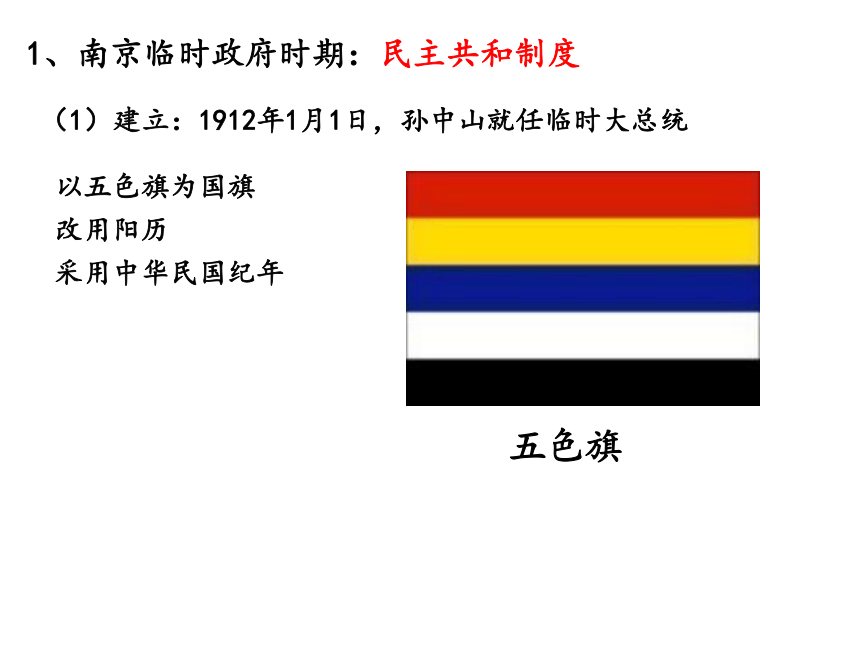

1、南京临时政府时期:民主共和制度

(1)建立:1912年1月1日,孙中山就任临时大总统

以五色旗为国旗

改用阳历

采用中华民国纪年

五色旗

中华民国之主权属于国民全体。

中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。人民得享有左列各项之自由权。

中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。中华民国之立法权,以参议院行之。

国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。参议院对于临时大总统,认为有谍叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上可决弹劾之。 ——1912年3月《中华民国临时约法》

原则:主权在民、平等自由、三权分立

变化:由总统制到责任内阁制

目的:限制袁独裁,维护共和

评价:①中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件;

②从法律上宣告君主专制制度灭亡和民主共和政体

的确立 ;

③存在“因人设法”的局限。

(2)《中华民国临时约法》,1912年3月

2、北洋政府时期(1912-1928)

(1)民国初年的政党政治

①国民党的成立:1912年8月

②正式国会选举:国民党获胜

宋教仁

(1882—1913)

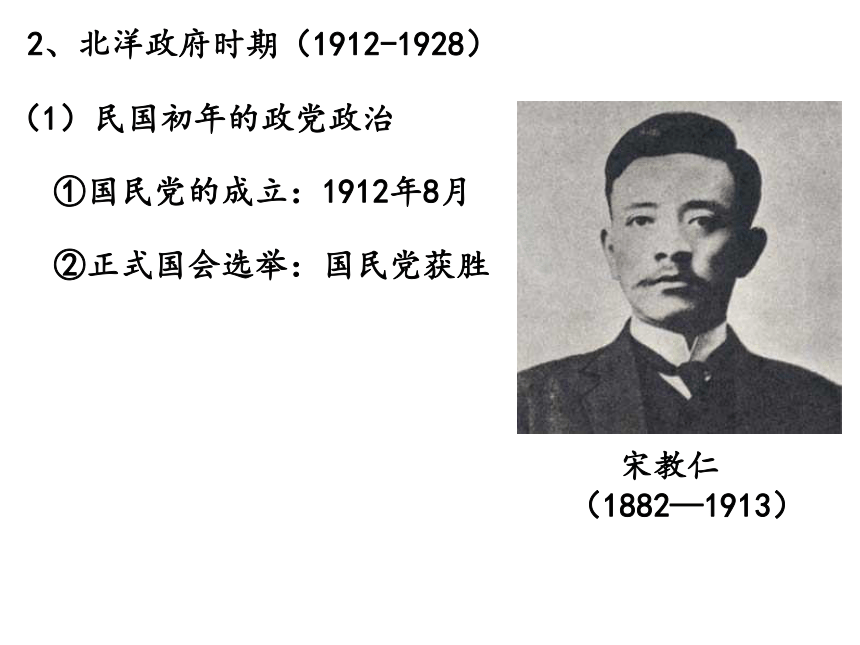

③宋教仁案

宋教仁墓位于闸北区共和新路闸北公园内。1914年建墓。1924年6月,在闸北辟地100余亩建造陵园,称未公园。

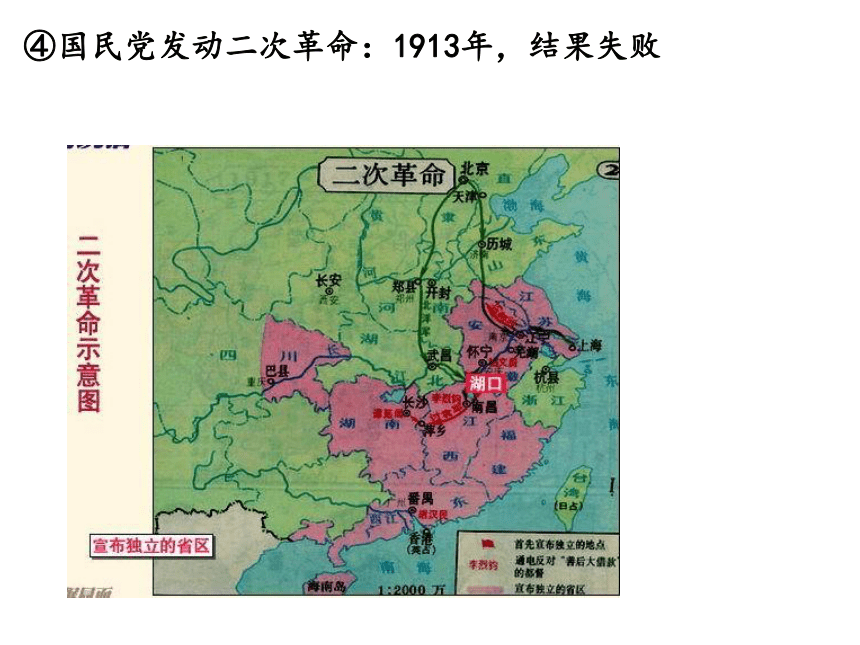

④国民党发动二次革命:1913年,结果失败

(2)袁世凯的独裁统治(1912-1916)

①举措:强迫国会选举自己为正式大总统,解散国民党和国会。

②袁世凯复辟帝制:1915年

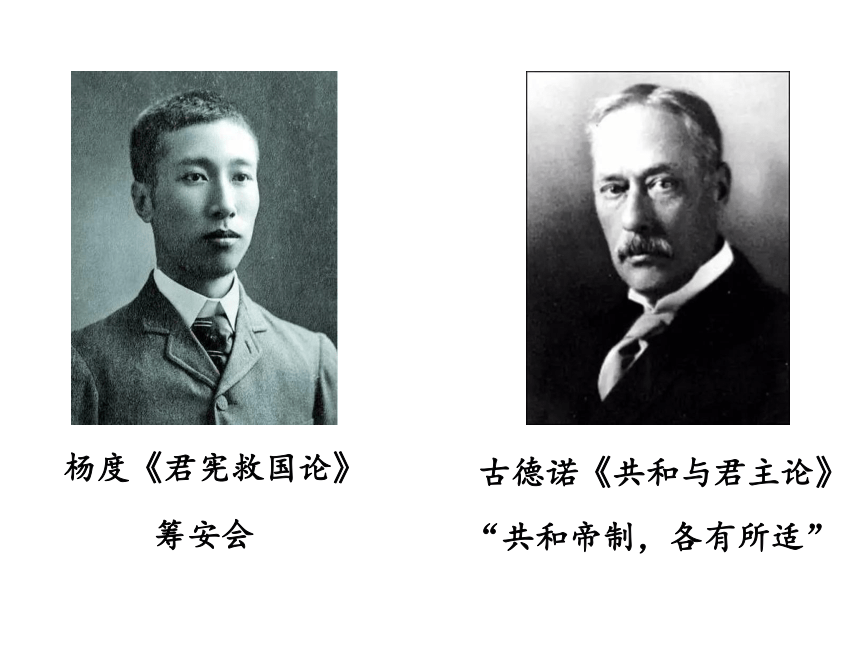

古德诺《共和与君主论》

“共和帝制,各有所适”

筹安会

杨度《君宪救国论》

“众望所归”的闹剧

③护国战争与袁世凯取消帝制

袁世凯称帝的新解读

(1)世界上当时除美国和法国外,大都还是帝制或君主立宪国家。

(2)由共和转为帝制,有例可循:法国1789年大革命创立了世界上第一个共和国,几年后拿破仑上台开始独裁,1804年则干脆宣布帝制自为,通过公民投票认可,当上了拿破仑一世,后人却也很少因此将拿破仑归为反动的一帮。

(3)军阀割据与混战(1916-1928)

直系

皖系

奉系

(4)政党政治失败的原因

②民众传统思想根深蒂固

①资本主义发展不充分,近代资产阶级力量弱小;

③脱离广大人民群众,盲目照搬英美模式。

“收买选票,或一二元、或四五元一张,出资数百元即可当选。复选时乃有数百元即俨然可为国会议员矣!”更有以暴力胁迫投票者的情况。

选出的国会议员多是“‘原清政府的官吏’(包括参加新政权的旧官吏)和‘士绅’出身的,与封建经济、政治、文化联系密切的议员”,而真正出身有产阶级的议员却为数甚少,据统计不超过全体议员的3%。

——汪朝光《中国近代通史·第六卷:民国的初建》

3、南京国民政府时期(1927-1949)

(1)孙中山的“革命程序”论

军政——训政——宪政

“军政”,指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。再看“训政”,这是“以党治国”的威权统治时期。因而以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。最后看“宪政”,孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

——彭先兵《让历史告诉未来》

(2)训政时期(1928-1947)

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲》

主权在民

①孙中山的设想:

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领1928)》

②重要机构:国民党中央执行委员会政治会议

五权宪法

③实质:剥夺人民权利的一党专政

(3)宪政时期

①实施:

1946年,制定《中华民国宪法》

1948年,行宪,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为正、副总统

1948年“国民大会”

“蒋先生以在这种小地方,他的度量都不能放宽,其为人如何也可想见。这尴尬的场景与其说使我难堪,毋宁说使他自己难堪罢了”。

——《李宗仁回忆录》

520就职

专制独裁

②实质:

一、总统在动员戡乱时期,为避免国家或人民遭遇紧急危难,或应付财政经济上重大变故,得经行政院会议之决议,为紧急处分,不受宪法第三十九或第四十三条所规定程序之限制。

——《动员戡乱时期临时条款》

二、中共在根据地和解放区的制度探索

1、土地革命时期——各级苏维埃政权

2、抗日战争时期——边区政府

3、解放战争时期——行政区、理论基础

土地革命时期

抗日战争时期

解放战争时期

(一)革命根据地的探索(1927-1936)

1、基础:到1930年夏,全国已经建立起十几块农村革命根据地

2、探索

材料:中国苏维埃政权所建设的是工人和农民的民主专政的国家。在苏维埃政权下,所有工人,农民,红军兵士及一切劳苦;只有军阀,官僚,地主,豪绅,资民众都有权选派代表掌握政权的管理本家,富农,僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931年)

(1)时间:1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会,江西瑞金

(2)内容:

①政权:中华苏维埃共和国临时中央政府,毛泽东任主席

②宪法大纲:苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦民众

③法令:土地法、劳动法

地主不分田,富农分坏田

①指导根据地建设和革命;

②创建人民政权的尝试

(3)意义:

1、基础:陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫等19个根据地的建立

(二)抗日根据地的探索(1937-1945)

(1)中日民族矛盾成为主要矛盾;

(2)国共合作建立抗日民族统一战线;

(3)独立自主探索政权建设

2、背景

3、措施:

(1)设立陕甘宁边区政府,作为民国地方政府;

(2)设置各级参议会,推行抗日民主制度,区政府委员由边区参议会选举产生;

投豆法

画圈法、画杠法、画点法、投豆法

(3)实行“三三制”原则,与党外人士实行民主合作

在民主政权组成人员的分配上,共产党员、非党员的左派进步分子、中间分子各占1/3。共产党员代表无产阶级和贫农,左派进步分子代表农民和小资产阶级,中间分子代表民族资产阶级和开明绅士。

4、意义:

(1)团结各阶层人民,进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设;

(2)为新中国政权建立积累经验。

(三)解放区的探索(1946-1949)

1、背景:解放战争期间,战局发展变化和解放区日益扩大。

2、探索

(1)行政区:在解放区设置东北、华北、华东、西南、中南、西北六大行政区。

(2)政权:行政区设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位。

2、探索

(1)行政区:在解放区设置东北、华北、华东、西南、中南、西北六大行政区。

(2)政权:行政区设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位。

西北局负责人

(四)《论人民民主专政》(新中国成立前夕)

1、主要思想:资产阶级共和国的方案破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国,要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。

2、意义:为建立人民共和国奠定了理论基础。

材料:“帝国主义侵略中国,反对中国独立,反对中国发展资本主义的历史,就是中国的近代史。历来中国革命的失败,都是被帝国主义绞杀的,无数革命的先烈,为此而抱终天之恨。”

——《毛泽东选集》第2卷

史料2:中国民族资本在它积累的最高峰的时候,不过是七十多亿元(1936年币值),合二一十多亿美元,而当时帝国主义在中国的资本估计达四十二亿八千万美元,比民族资本大一倍以上。稍后,官僚资产阶级所积累的财产达一百到二百亿美元,比民族资本大四倍至九倍。”

——据于素云、张俊华《中国近代经济史》等整理

三、中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

(一)制度建设

(二)国家治理体系和治理能力

(一)人民代表大会制度

1、性质:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式。

2、核心:保证国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会这一组织形式参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

3、发展历程

(1)建立

①规定实行:1949年9月,《共同纲领》

②标志:1954年9月,第一届全国人大一次会议召开,通过54宪法

③作用:推动社会主义民主与法制建设取得了重要进展,促进了社会主义工业化建设和社会主义改造的顺利进行。

(2)挫折:

反右斗争扩大化和“左”倾指导思想(1957)

“文化大革命”(1966-1976)

(3)恢复:“文化大革命”结束后

(4)完善:1982年宪法

①表现:

改进选举制度,把直选人大代表的范围扩大到县一级,实行差额选举;

扩大全国人大常委会的职权,固定任期,每届五年;

赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力。

②意义:82宪法是社会主义民主政治和法治建设的重要成果,是一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法,集中反映了全国各族人民的共同意志和根本利益,为全面开创社会主义现代化建设新局面提供了坚实的法律基础,成为新时期治国安邦的总章程。

4、地位:

根本政治制度,是中国社会主义政治文明的重要载体,是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。

(二)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1、基本内容

(1)中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心。

(2)各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共。

(3)人民政协是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织,其基本职能是政治协商、民主监督和参政议政。

2、地位:是我国的基本政治制度,是中国特色社会主义理论和实践的重要组成部分。

3、发展历程

(1)确立:1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议

(2)职权转变:1954年,代行人大职权结束

(3)确定方针:

①背景:1956年社会主义改造完成,国内阶级状况发生深刻变化

②内容:中共中央提出八字方针“长期共存、互相监督”

③意义:进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局

(4)形成理论:改革开放后,中共中央进一步明确中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一个特点和优点,并提出了一整套关于多党合作和政治协商的理论与政策。

(5)制度化:“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法。

王沪宁

(三)民族区域自治制度

(四)基层群众自治制度

自我管理、自我教育、自我服务、自我监督

(五)中国特色社会主义制度

1、确定全面深化改革开放的目标:2012年,中共十八大

2、确立全面深化改革的总目标:

2013年11月,中共十八届三中全会

完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

国家治理体系

国家治理能力

制度体系

制度执行能力

(1)全面总结了中国特色社会主义制度建设的历史性成就。

(2)集中概括了中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势。

(3)深刻阐述了坚持和完善党的领导、人民当家作主等制度体系。

(4)突出强调了中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。

3、理论总结:

2019年10月28日至31日,中共十九届四中全会

《若干重大问题的决定》

4、特点/优势

(1)坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来。

(2)坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来。

(3)坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

(4)既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

——三个坚持

5、巨大作用:

具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

★历史理解:中国人民代表大会制度与西方议会制有什么共同点和不同点

1、都属于民主政体,都主张人民主权原则。

2、都是由国体决定的国家管理形式,都由选举产生,间接民主制。

3、角色和功能具有相同之处,都包括民意机关和立法机关。

1、性质不同

①中国人民代表大会制度是国家的根本政治制度,是社会主义性质的。

②近代西方民主是资产阶级的民主。议会制的实质是资本主义性质的。

2、组织形式及结构不同

①中国人民代表大会制度实行人民代表大会一院制,代表大会由全体代表参加,代表大会下设常委会。

②西方议会制多实行两院制,分别由议长、议会委员会和议会党员等构成。

3、政党与政权关系不同

①中国人民代表大会制度中,实行共产党领导的多党合作和政治协商制度,中国共产党居于领导地位,是执政党,各民主党派是参政党,具有宪法规定的参政权。

②西方议会制“三权分立”,多党轮流执政。

共同点

不

同

点

第3课

中国近代至当代政治制度的演变

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

中华人民共和国的政治制度

民国时期的政治制度

目录

一、民国时期的政治制度

南京临时政府时期(1912.1-3)

北洋政府时期(1912-1928)

国民政府时期(1927-1949)

1、南京临时政府时期:民主共和制度

(1)建立:1912年1月1日,孙中山就任临时大总统

以五色旗为国旗

改用阳历

采用中华民国纪年

五色旗

中华民国之主权属于国民全体。

中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。人民得享有左列各项之自由权。

中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。中华民国之立法权,以参议院行之。

国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。参议院对于临时大总统,认为有谍叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上可决弹劾之。 ——1912年3月《中华民国临时约法》

原则:主权在民、平等自由、三权分立

变化:由总统制到责任内阁制

目的:限制袁独裁,维护共和

评价:①中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件;

②从法律上宣告君主专制制度灭亡和民主共和政体

的确立 ;

③存在“因人设法”的局限。

(2)《中华民国临时约法》,1912年3月

2、北洋政府时期(1912-1928)

(1)民国初年的政党政治

①国民党的成立:1912年8月

②正式国会选举:国民党获胜

宋教仁

(1882—1913)

③宋教仁案

宋教仁墓位于闸北区共和新路闸北公园内。1914年建墓。1924年6月,在闸北辟地100余亩建造陵园,称未公园。

④国民党发动二次革命:1913年,结果失败

(2)袁世凯的独裁统治(1912-1916)

①举措:强迫国会选举自己为正式大总统,解散国民党和国会。

②袁世凯复辟帝制:1915年

古德诺《共和与君主论》

“共和帝制,各有所适”

筹安会

杨度《君宪救国论》

“众望所归”的闹剧

③护国战争与袁世凯取消帝制

袁世凯称帝的新解读

(1)世界上当时除美国和法国外,大都还是帝制或君主立宪国家。

(2)由共和转为帝制,有例可循:法国1789年大革命创立了世界上第一个共和国,几年后拿破仑上台开始独裁,1804年则干脆宣布帝制自为,通过公民投票认可,当上了拿破仑一世,后人却也很少因此将拿破仑归为反动的一帮。

(3)军阀割据与混战(1916-1928)

直系

皖系

奉系

(4)政党政治失败的原因

②民众传统思想根深蒂固

①资本主义发展不充分,近代资产阶级力量弱小;

③脱离广大人民群众,盲目照搬英美模式。

“收买选票,或一二元、或四五元一张,出资数百元即可当选。复选时乃有数百元即俨然可为国会议员矣!”更有以暴力胁迫投票者的情况。

选出的国会议员多是“‘原清政府的官吏’(包括参加新政权的旧官吏)和‘士绅’出身的,与封建经济、政治、文化联系密切的议员”,而真正出身有产阶级的议员却为数甚少,据统计不超过全体议员的3%。

——汪朝光《中国近代通史·第六卷:民国的初建》

3、南京国民政府时期(1927-1949)

(1)孙中山的“革命程序”论

军政——训政——宪政

“军政”,指通过武装革命彻底打到军阀,实现国家的统一和独立。再看“训政”,这是“以党治国”的威权统治时期。因而以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。最后看“宪政”,孙中山认为,凡一省之内全部的县已实行自治,就可结束训政,开始宪政阶段。“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

——彭先兵《让历史告诉未来》

(2)训政时期(1928-1947)

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲》

主权在民

①孙中山的设想:

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领1928)》

②重要机构:国民党中央执行委员会政治会议

五权宪法

③实质:剥夺人民权利的一党专政

(3)宪政时期

①实施:

1946年,制定《中华民国宪法》

1948年,行宪,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为正、副总统

1948年“国民大会”

“蒋先生以在这种小地方,他的度量都不能放宽,其为人如何也可想见。这尴尬的场景与其说使我难堪,毋宁说使他自己难堪罢了”。

——《李宗仁回忆录》

520就职

专制独裁

②实质:

一、总统在动员戡乱时期,为避免国家或人民遭遇紧急危难,或应付财政经济上重大变故,得经行政院会议之决议,为紧急处分,不受宪法第三十九或第四十三条所规定程序之限制。

——《动员戡乱时期临时条款》

二、中共在根据地和解放区的制度探索

1、土地革命时期——各级苏维埃政权

2、抗日战争时期——边区政府

3、解放战争时期——行政区、理论基础

土地革命时期

抗日战争时期

解放战争时期

(一)革命根据地的探索(1927-1936)

1、基础:到1930年夏,全国已经建立起十几块农村革命根据地

2、探索

材料:中国苏维埃政权所建设的是工人和农民的民主专政的国家。在苏维埃政权下,所有工人,农民,红军兵士及一切劳苦;只有军阀,官僚,地主,豪绅,资民众都有权选派代表掌握政权的管理本家,富农,僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931年)

(1)时间:1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会,江西瑞金

(2)内容:

①政权:中华苏维埃共和国临时中央政府,毛泽东任主席

②宪法大纲:苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦民众

③法令:土地法、劳动法

地主不分田,富农分坏田

①指导根据地建设和革命;

②创建人民政权的尝试

(3)意义:

1、基础:陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫等19个根据地的建立

(二)抗日根据地的探索(1937-1945)

(1)中日民族矛盾成为主要矛盾;

(2)国共合作建立抗日民族统一战线;

(3)独立自主探索政权建设

2、背景

3、措施:

(1)设立陕甘宁边区政府,作为民国地方政府;

(2)设置各级参议会,推行抗日民主制度,区政府委员由边区参议会选举产生;

投豆法

画圈法、画杠法、画点法、投豆法

(3)实行“三三制”原则,与党外人士实行民主合作

在民主政权组成人员的分配上,共产党员、非党员的左派进步分子、中间分子各占1/3。共产党员代表无产阶级和贫农,左派进步分子代表农民和小资产阶级,中间分子代表民族资产阶级和开明绅士。

4、意义:

(1)团结各阶层人民,进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设;

(2)为新中国政权建立积累经验。

(三)解放区的探索(1946-1949)

1、背景:解放战争期间,战局发展变化和解放区日益扩大。

2、探索

(1)行政区:在解放区设置东北、华北、华东、西南、中南、西北六大行政区。

(2)政权:行政区设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位。

2、探索

(1)行政区:在解放区设置东北、华北、华东、西南、中南、西北六大行政区。

(2)政权:行政区设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位。

西北局负责人

(四)《论人民民主专政》(新中国成立前夕)

1、主要思想:资产阶级共和国的方案破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国,要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。

2、意义:为建立人民共和国奠定了理论基础。

材料:“帝国主义侵略中国,反对中国独立,反对中国发展资本主义的历史,就是中国的近代史。历来中国革命的失败,都是被帝国主义绞杀的,无数革命的先烈,为此而抱终天之恨。”

——《毛泽东选集》第2卷

史料2:中国民族资本在它积累的最高峰的时候,不过是七十多亿元(1936年币值),合二一十多亿美元,而当时帝国主义在中国的资本估计达四十二亿八千万美元,比民族资本大一倍以上。稍后,官僚资产阶级所积累的财产达一百到二百亿美元,比民族资本大四倍至九倍。”

——据于素云、张俊华《中国近代经济史》等整理

三、中华人民共和国的政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

(一)制度建设

(二)国家治理体系和治理能力

(一)人民代表大会制度

1、性质:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式。

2、核心:保证国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会这一组织形式参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

3、发展历程

(1)建立

①规定实行:1949年9月,《共同纲领》

②标志:1954年9月,第一届全国人大一次会议召开,通过54宪法

③作用:推动社会主义民主与法制建设取得了重要进展,促进了社会主义工业化建设和社会主义改造的顺利进行。

(2)挫折:

反右斗争扩大化和“左”倾指导思想(1957)

“文化大革命”(1966-1976)

(3)恢复:“文化大革命”结束后

(4)完善:1982年宪法

①表现:

改进选举制度,把直选人大代表的范围扩大到县一级,实行差额选举;

扩大全国人大常委会的职权,固定任期,每届五年;

赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力。

②意义:82宪法是社会主义民主政治和法治建设的重要成果,是一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法,集中反映了全国各族人民的共同意志和根本利益,为全面开创社会主义现代化建设新局面提供了坚实的法律基础,成为新时期治国安邦的总章程。

4、地位:

根本政治制度,是中国社会主义政治文明的重要载体,是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。

(二)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1、基本内容

(1)中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心。

(2)各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共。

(3)人民政协是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织,其基本职能是政治协商、民主监督和参政议政。

2、地位:是我国的基本政治制度,是中国特色社会主义理论和实践的重要组成部分。

3、发展历程

(1)确立:1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议

(2)职权转变:1954年,代行人大职权结束

(3)确定方针:

①背景:1956年社会主义改造完成,国内阶级状况发生深刻变化

②内容:中共中央提出八字方针“长期共存、互相监督”

③意义:进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局

(4)形成理论:改革开放后,中共中央进一步明确中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一个特点和优点,并提出了一整套关于多党合作和政治协商的理论与政策。

(5)制度化:“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法。

王沪宁

(三)民族区域自治制度

(四)基层群众自治制度

自我管理、自我教育、自我服务、自我监督

(五)中国特色社会主义制度

1、确定全面深化改革开放的目标:2012年,中共十八大

2、确立全面深化改革的总目标:

2013年11月,中共十八届三中全会

完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

国家治理体系

国家治理能力

制度体系

制度执行能力

(1)全面总结了中国特色社会主义制度建设的历史性成就。

(2)集中概括了中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势。

(3)深刻阐述了坚持和完善党的领导、人民当家作主等制度体系。

(4)突出强调了中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。

3、理论总结:

2019年10月28日至31日,中共十九届四中全会

《若干重大问题的决定》

4、特点/优势

(1)坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来。

(2)坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来。

(3)坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

(4)既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

——三个坚持

5、巨大作用:

具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

★历史理解:中国人民代表大会制度与西方议会制有什么共同点和不同点

1、都属于民主政体,都主张人民主权原则。

2、都是由国体决定的国家管理形式,都由选举产生,间接民主制。

3、角色和功能具有相同之处,都包括民意机关和立法机关。

1、性质不同

①中国人民代表大会制度是国家的根本政治制度,是社会主义性质的。

②近代西方民主是资产阶级的民主。议会制的实质是资本主义性质的。

2、组织形式及结构不同

①中国人民代表大会制度实行人民代表大会一院制,代表大会由全体代表参加,代表大会下设常委会。

②西方议会制多实行两院制,分别由议长、议会委员会和议会党员等构成。

3、政党与政权关系不同

①中国人民代表大会制度中,实行共产党领导的多党合作和政治协商制度,中国共产党居于领导地位,是执政党,各民主党派是参政党,具有宪法规定的参政权。

②西方议会制“三权分立”,多党轮流执政。

共同点

不

同

点

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理