高中生物选择性必修2 模块综合检测(含答案详解)

文档属性

| 名称 | 高中生物选择性必修2 模块综合检测(含答案详解) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 759.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-09 20:26:13 | ||

图片预览

文档简介

高中生物选择性必修2

模块综合检测

(时间:90分钟 分值:100分)

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。

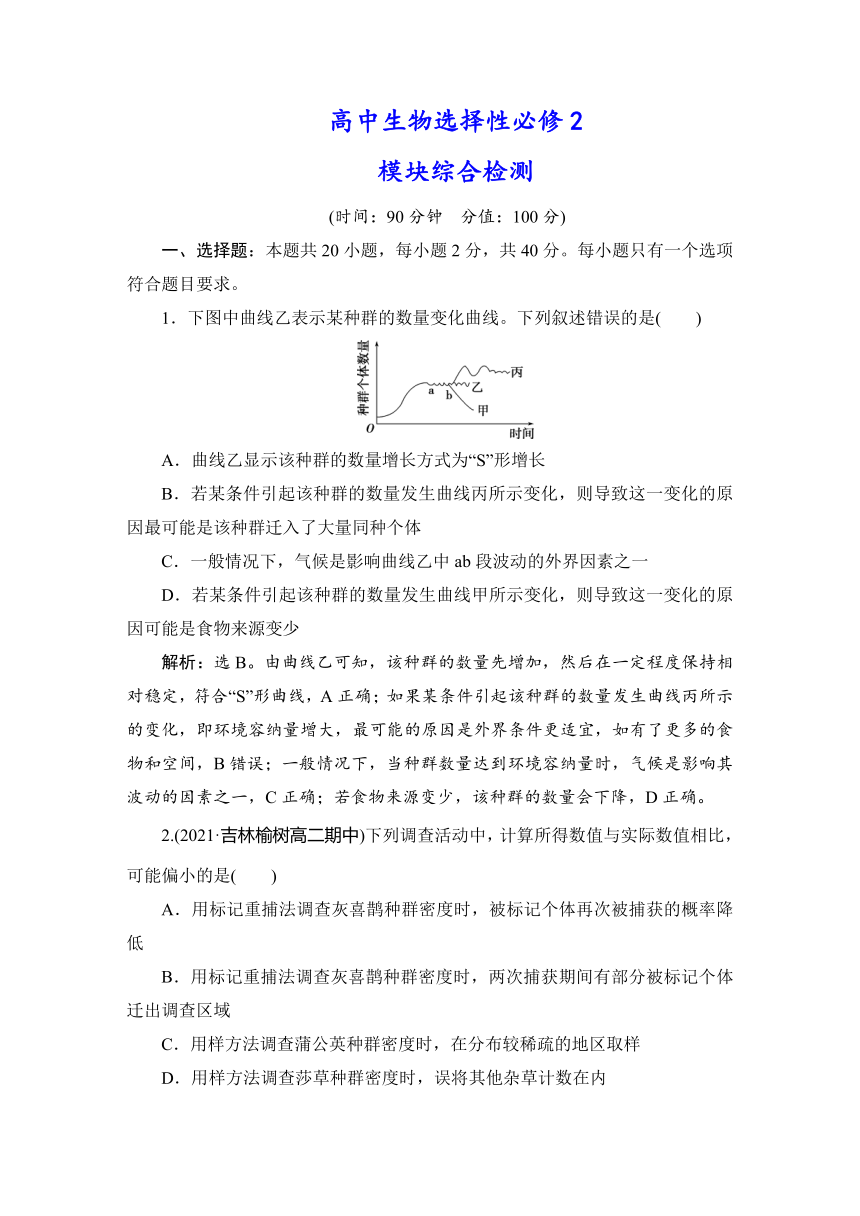

1.下图中曲线乙表示某种群的数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.曲线乙显示该种群的数量增长方式为“S”形增长

B.若某条件引起该种群的数量发生曲线丙所示变化,则导致这一变化的原因最可能是该种群迁入了大量同种个体

C.一般情况下,气候是影响曲线乙中ab段波动的外界因素之一

D.若某条件引起该种群的数量发生曲线甲所示变化,则导致这一变化的原因可能是食物来源变少

解析:选B。由曲线乙可知,该种群的数量先增加,然后在一定程度保持相对稳定,符合“S”形曲线,A正确;如果某条件引起该种群的数量发生曲线丙所示的变化,即环境容纳量增大,最可能的原因是外界条件更适宜,如有了更多的食物和空间,B错误;一般情况下,当种群数量达到环境容纳量时,气候是影响其波动的因素之一,C正确;若食物来源变少,该种群的数量会下降,D正确。

2.(2021·吉林榆树高二期中)下列调查活动中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )

A.用标记重捕法调查灰喜鹊种群密度时,被标记个体再次被捕获的概率降低

B.用标记重捕法调查灰喜鹊种群密度时,两次捕获期间有部分被标记个体迁出调查区域

C.用样方法调查蒲公英种群密度时,在分布较稀疏的地区取样

D.用样方法调查莎草种群密度时,误将其他杂草计数在内

解析:选C。标记重捕法的计算公式:种群中个体数(N)=重捕个体总数×标记个体总数÷重捕个体中被标记的个体数。若被标记个体再次被捕获的概率降低,则计算值比实际值偏大,A不符合题意;两次捕获期间,有部分被标记个体迁出调查区域,在第二次捕获相同数量的情况下,计算出的种群密度可能比实际值偏大,B不符合题意;用样方法调查蒲公英种群密度时,在分布较稀疏的地区取样会导致统计数目偏少,使计算所得值偏小,C符合题意;用样方法调查莎草种群密度时,误将其他杂草计数在内,会导致统计数据偏大,最终计算值比实际值偏大,D不符合题意。

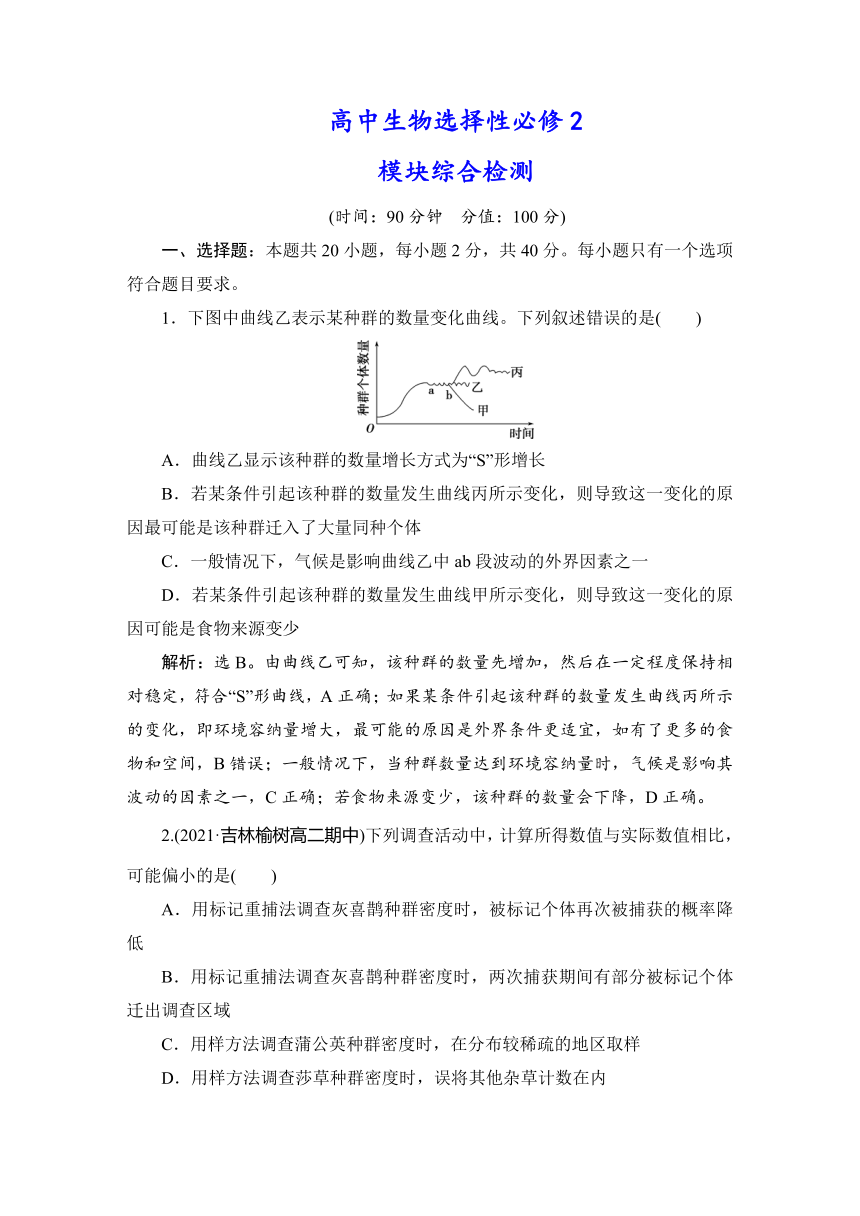

3.下图是某处沙丘发生自然演替过程中的三个阶段,下列叙述正确的是( )

A.从形成沙丘开始发生的演替是次生演替

B.阶段Ⅰ的沙丘上草本植物占优势,群落尚未形成垂直结构

C.阶段Ⅰ与阶段Ⅱ的沙丘上生长的植物种类完全不同

D.与阶段Ⅰ、Ⅱ相比,阶段Ⅲ沙丘上的群落对外界干扰的抵抗力稳定性最强

解析:选D。从形成沙丘开始发生的演替属于初生演替,A项错误;草本植物阶段的群落中也存在垂直结构,B项错误;群落演替是指优势取代而非完全的取而代之,所以阶段Ⅰ与阶段Ⅱ的沙丘上生长的植物种类有相同的,C项错误;与阶段Ⅰ、Ⅱ相比,阶段Ⅲ沙丘上的群落中生物种类最多,营养结构最复杂,故阶段Ⅲ沙丘上的群落的自我调节能力最强,对外界干扰的抵抗力稳定性最强,D项正确。

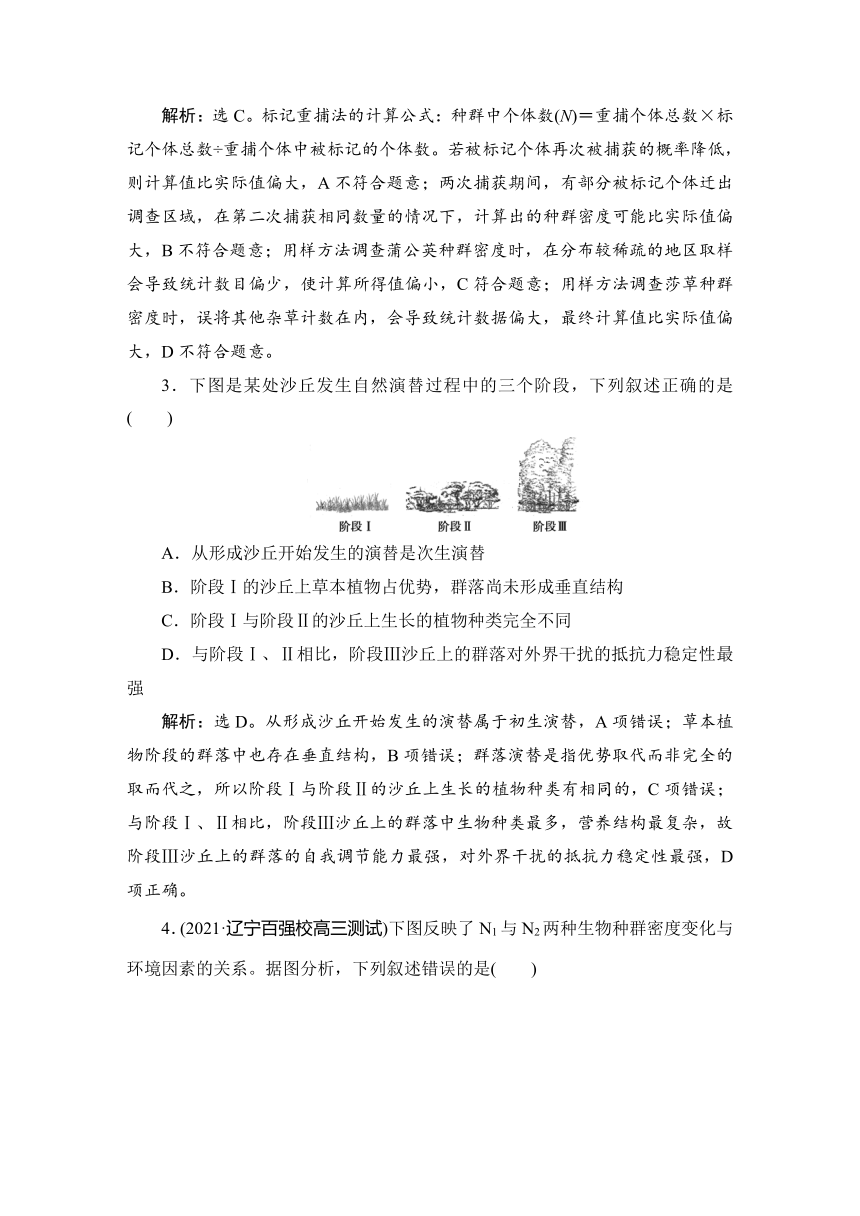

4.(2021·辽宁百强校高三测试)下图反映了N1与N2两种生物种群密度变化与环境因素的关系。据图分析,下列叙述错误的是( )

A.N1与N2之间存在竞争关系,自然界中竞争关系的结果常表现为相互抑制

B.在图甲环境条件下,N2因在竞争中处于劣势而灭亡,不利于群落的稳定

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.图甲中,N1与N2竞争强度由弱到强再到弱,同时N1的种内竞争逐渐增强

解析:选C。通过题图可知,N1与N2之间存在竞争关系,自然界中竞争关系的结果常表现为相互抑制,A正确;在图甲环境条件下,N2因在竞争中处于劣势而灭亡,不利于群落的稳定,B正确;海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,说明该处发生竞争排除现象的概率较小,而若这些水体中环境因素较为稳定,则从图甲中可知,易发生竞争排除现象,C错误;图甲中,N1与N2为竞争关系,N1与N2的竞争强度由弱到强再到弱,同时N1的种内竞争逐渐增强,使N1种群数量保持相对稳定,D正确。

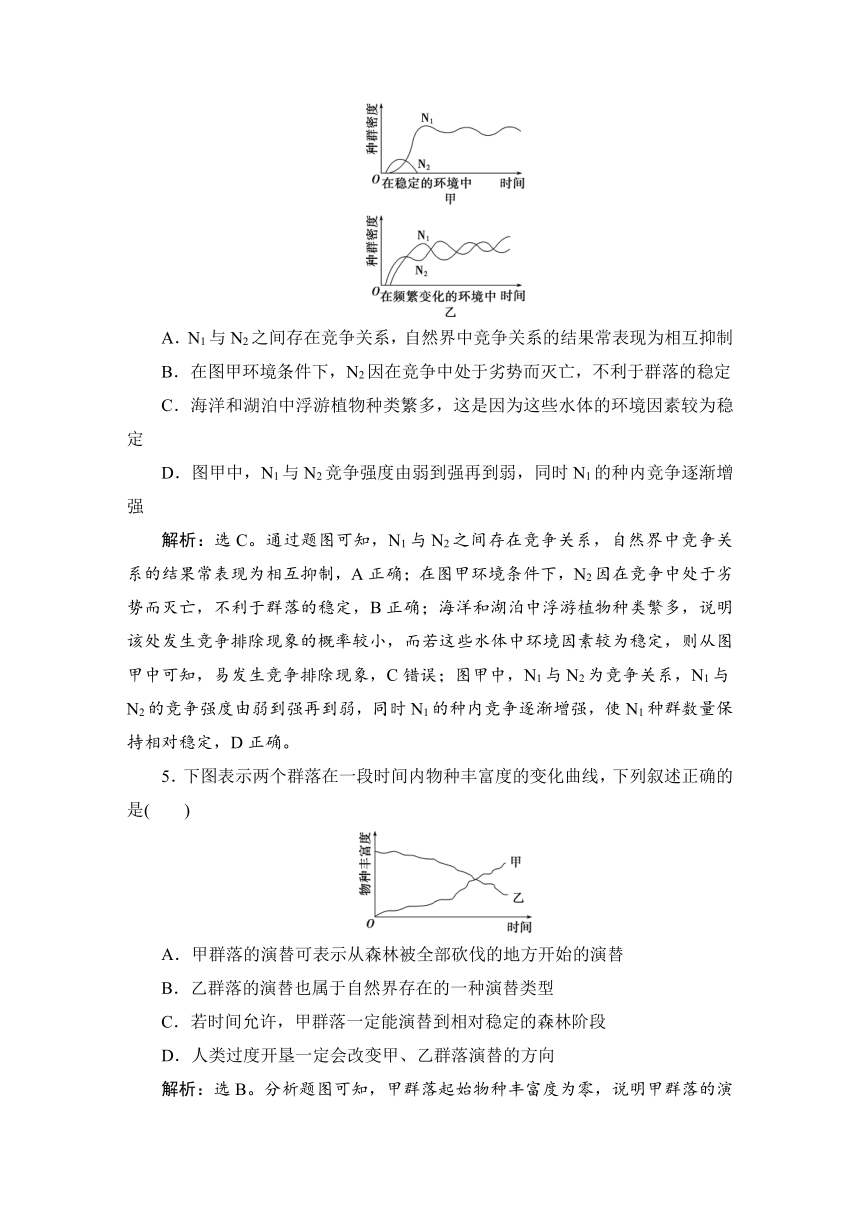

5.下图表示两个群落在一段时间内物种丰富度的变化曲线,下列叙述正确的是( )

A.甲群落的演替可表示从森林被全部砍伐的地方开始的演替

B.乙群落的演替也属于自然界存在的一种演替类型

C.若时间允许,甲群落一定能演替到相对稳定的森林阶段

D.人类过度开垦一定会改变甲、乙群落演替的方向

解析:选B。分析题图可知,甲群落起始物种丰富度为零,说明甲群落的演替属于初生演替,而从森林被全部砍伐的地方开始的演替为次生演替,A错误;乙群落的演替也属于自然界存在的一种演替类型,B正确;若环境条件不适宜,甲群落很难演替到相对稳定的森林阶段,C错误;人类过度开垦,不一定会改变乙群落演替的方向,D错误。

6.物质循环和能量流动是生态系统的两大功能,下列关于生态系统中物质循环和能量流动的叙述,正确的是( )

A.水体富营养化时出现“水华”现象,说明物质循环的平衡被破坏

B.流经所有生态系统的总能量都是生产者固定的太阳能

C.第二营养级同化能量的10%~20%会被下一营养级捕食

D.使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

解析:选A。水体富营养化时出现水华现象是藻类大量吸收氮、磷等矿质元素,迅速繁殖的结果,说明物质循环的平衡被破坏,A正确;生态系统中能量的初始来源主要是生产者固定的太阳能,也可以是利用化学能进行化能合成作用,B错误;第二营养级同化能量的10%~20%会被下一营养级同化,C错误;使用粪便作肥料,其被微生物分解产生的物质可以被植物利用,实现了物质的循环利用,但能量以热能的形式散失到大气中,D错误。

7.若某陆地生态系统中,除分解者外仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。每个种群只处于一个营养级中。一年内各种群同化的能量相对值如下表所示。下列相关分析错误的是( )

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量相对值 3.56 12.80 10.30 0.48 226.50

A.甲、乙、丙、丁都属于该生态系统中的消费者

B.输入该生态系统的总能量为226.50与戊的呼吸作用消耗的能量之和

C.第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率约为15.4%

D.该生态系统中的能量最终以热能的形式散失到环境中

解析:选B。戊属于该生态系统中的生产者,甲、乙、丙、丁都属于该生态系统中的消费者,A正确;输入该生态系统的总能量为226.50,B错误;第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率是[3.56/(12.80+10.30)]×100%≈15.4%,C正确;该生态系统中的能量最终以热能的形式散失到环境中,D正确。

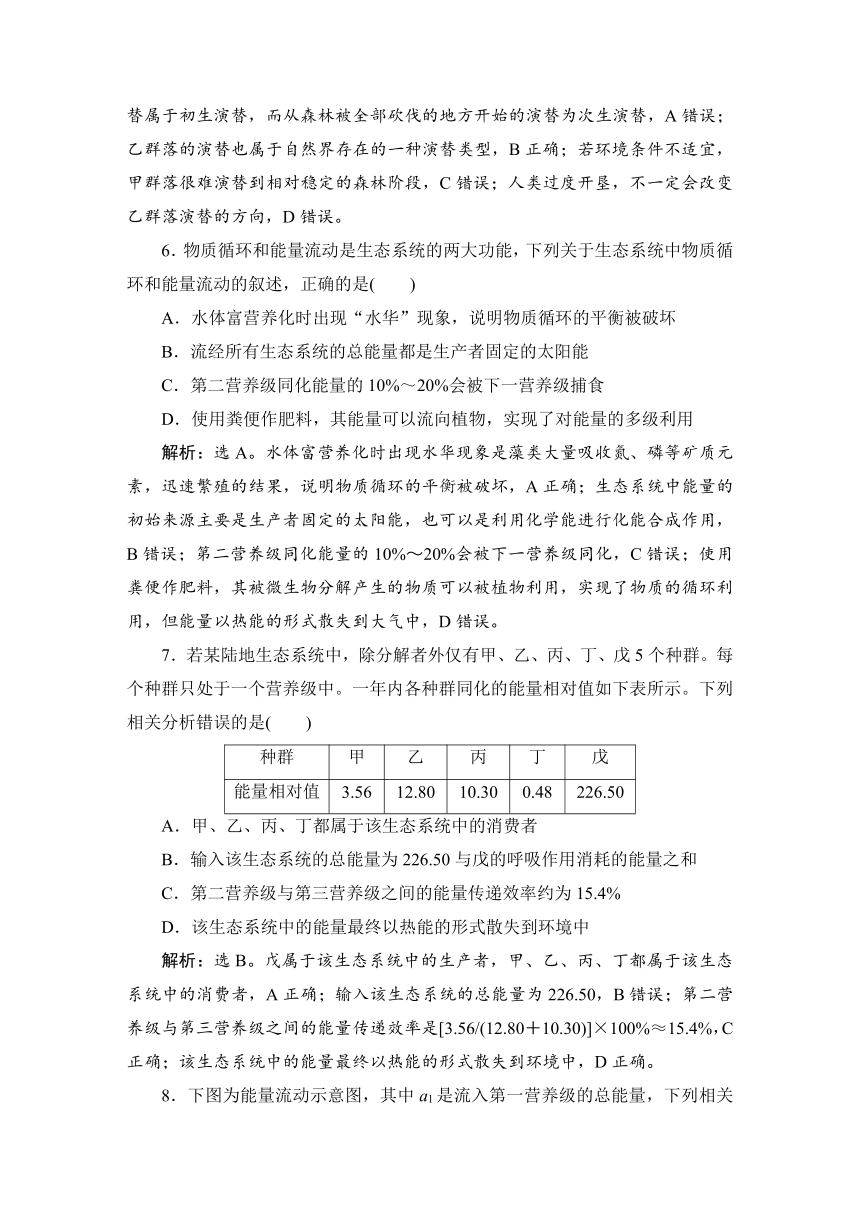

8.下图为能量流动示意图,其中a1是流入第一营养级的总能量,下列相关说法正确的是( )

A.第一营养级传递给分解者的总能量是a4

B.能量散失a3不能再被生物同化利用

C.a1、a2、a3、a6中的能量都以稳定化学能的形式存在

D.第一营养级和第二营养级之间能量传递效率是(a6÷a2)×100%

解析:选B。图中的a7是第二营养级粪便中的能量,该能量并没有被第二营养级同化,仍然属于生产者(第一营养级)流向分解者的能量,因此第一营养级传递给分解者的能量是a4+a7,A错误;a3是以热能的形式散失的能量,该能量不能再被生物同化利用,B正确,C错误;从题图中可看出,a1是流入第一营养级的总能量(第一营养级固定的总能量),而第二营养级同化的能量为a6,因此能量传递效率是(a6÷a1)×100% ,D错误。

9.(2021·江西南昌高二月考)生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节。下列不属于生态系统的负反馈调节的是( )

A.草原鼠的数量上升引起蛇的数量上升,使得鼠的增加受到抑制

B.池塘被排入了大量污水后,水生生物大量死亡,进一步引起水质变差

C.森林局部着火破坏了部分植被,但形成的空地土壤肥沃,幸存植物的种子能够更迅速地萌发

D.草原被蝗虫采食后,草原植物增强再生能力,减缓植物种群数量的下降

解析:选B。草原鼠的数量上升,则蛇的食物增加,引起蛇的数量上升,使得鼠的增加受到抑制,属于负反馈调节,A不符合题意;池塘被排入大量污水后,水生生物大量死亡,进一步引起水质变差,属于正反馈调节,B符合题意;森林局部着火破坏了部分植被,但形成的空地土壤肥沃,光照充足,幸存植物的种子能更迅速地萌发生长,属于负反馈调节,C不符合题意;草原被蝗虫采食后,草原植物增强再生能力,减缓植物种群数量的下降,属于负反馈调节,D不符合题意。

10.(2021·黑龙江牡丹江高二期中)某同学画出如下三幅生态系统部分碳循环示意图,下列分析错误的是( )

A.图1中C能加快生态系统的物质循环

B.若使图1、图2、图3表示完整的碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2

C.图2中A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物

D.三幅图中生产者都是A

解析:选D。图1中的C为消费者,消费者的存在,可以加快生态系统的物质循环,A正确;若使图1、图2、图3表示完整的碳循环,则大气中的CO2除了来自生物的呼吸作用,还来自化石燃料的燃烧,B正确;图2中A为生产者,E为分解者,B、D均为消费者,则A、B、D、E构成群落,碳在生物群落中流动的形式是有机物,C正确;图1中A为生产者,图2中A为生产者,图3中E为生产者,D错误。

11.(2021·山东潍坊高三模拟)由于人为或自然因素使东北虎种群的自然栖息地被分割成很多碎片,导致其种群密度下降甚至走向灭绝。栖息地碎片化将会( )

A.有利于东北虎个体的迁入、迁出及个体间的基因交流

B.使东北虎的捕食更方便,利于其生存与繁衍

C.使东北虎种群活动空间变小,加剧种内竞争

D.使东北虎繁殖加快,进而增加种群的遗传多样性

解析:选C。栖息地碎片化会阻碍东北虎个体间的基因交流,减少个体间交配、繁殖的机会,A、B不符合题意;栖息地碎片化会使东北虎种群活动空间变小,加剧种内竞争,C符合题意;种群变小后,其内部近亲繁殖,会使种群的遗传多样性下降,D不符合题意。

12.(2021·山西朔州高二期末)某湖泊由于大量排入污水,藻类暴发,引起水草(沉水植物)死亡,之后浮游动物及鱼类等生物死亡,水体发臭。下列有关叙述错误的是( )

A.导致沉水植物死亡最主要的非生物因素是阳光

B.藻类刚暴发时,若早晨采集水样检测,pH可能低于7.0

C.更多水生生物死亡又加重了水体污染,这属于负反馈调节

D.投放以浮游植物为食的鱼类和种植大型挺水植物有利于水华现象的治理

解析:选C。由于藻类暴发,浮在水面上的藻类遮挡了阳光,沉水植物因缺少阳光而死亡,A正确;藻类夜间只进行呼吸作用,消耗O2并产生CO2,故其刚暴发时,早晨采集水样检测,水中CO2浓度较高,故pH可能低于7.0,B正确;水体污染导致水生生物死亡,水生生物死亡又加重了水体污染,这属于正反馈调节,C错误;以浮游植物为食的鱼类可通过捕食藻类限制其数量,大型挺水植物可通过竞争阳光等资源抑制藻类的数量增长,有利于治理水华,D正确。

13.(2021·河南平顶山高二期末)黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县是一个纯牧业县,保留了原始的自然风景。下列相关叙述错误的是( )

A.若该地区过度放牧,则群落演替的速度和方向均会发生改变

B.若该地区开发牧业特色旅游,则体现了生物多样性的潜在价值

C.若该地区有一种濒危植物,则就地保护是最有效的保护途径

D.若该地区引进一种新型牧草,则该地区的生物多样性可能会降低

解析:选B。过度放牧会导致草场退化,进而改变群落演替的速度和方向,A正确;旅游观光属于生物多样性的直接价值,B错误;保护濒危物种最有效的方法是就地保护,C正确;若引进的新型牧草的竞争能力较强,则有可能导致当地的牧草减少甚至灭绝,进而导致该地区生物多样性降低,D正确。

14.某生物小组考查一农田生态系统中水稻从播种到稻秆还田的全过程。在稻田分蘖期间,农民拔草、治虫,然后排水进行搁田(亦称“烤田”),稻谷收获之后,有不少农民在田里焚烧稻秆。下列叙述不正确的是( )

A.农民拔草、治虫的目的是使能量较多地流向水稻

B.搁田时排出的水可能对水体造成污染

C.搁田有利于水稻根系生长,提高水稻抗倒伏能力

D.焚烧稻秆可促进物质循环,实现能量高效利用

解析:选D。农民拔草、治虫的目的是使能量较多地流向水稻,最终流向对人类最有益的部分,A正确;搁田时由于稻田排出的水中含有较多的N和P,会对水体造成污染,可能出现水体富营养化,B正确;搁田使稻田中水分减少,根系为吸收水分会向土壤深处生长,缺水也会使水稻纵向生长减慢,均利于抗倒伏,C正确;焚烧稻秆可加速物质循环(比微生物分解稻秆的速度快),但这种做法并不能实现能量的高效利用,能量在焚烧过程中以热能的形式白白散失,未被利用,若将稻秆投入沼气池,通过微生物分解产生沼气供人类利用,才能提高能量利用率,D错误。

15.(2021·北京西城区高二期末)据图判断,下列叙述不符合生态学原理的是( )

A.物质经过多级利用,实现了良性循环

B.每一生产环节都有产品输出,提高了生态经济效益

C.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用率降低

D.由于各级产物都可以利用,减少了废物和污染,但能量传递效率并未提高

解析:选C。农业生态系统中物质经过多级利用,实现了良性循环,提高了物质和能量的利用率,A不符合题意;据图示分析可知,每一级都有产品输出,人类都能获得产品,从而提高了生态经济效益,B不符合题意;该生态工程实现了物质的循环利用和能量的多级利用,系统总能量利用率提高,C符合题意;由于各级的废弃物变成了另一级的原料,从而减少了废物和污染,但该过程并不能提高营养级之间的能量传递效率,只能提高系统的能量利用率,D不符合题意。

16.(2021·福建莆田高二月考)羊草是一种多年生草本植物,春季返青早,秋季枯黄晚,能较长时间提供青饲料。研究发现,羊草株高达25 cm时,较适宜放牧。为研究放牧对羊草草原的影响,科研人员在一年内测定羊草的生长速率,结果如下图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.要预测未来一段时间羊草种群数量的变化,需要调查该种群的种群密度

B.若过度放牧,羊草的优势地位逐渐被其他杂草取代,会改变群落演替的方向和速度

C.羊草留茬高度为10 cm时,其生长速率最大,说明适度利用草原可提高植被的生长速率

D.在牧业生产中,羊草收割后的留茬高度越高,其生长速率就越慢

解析:选B。种群的年龄结构分为增长型、稳定型和衰退型,可用于预测未来一段时间种群数量的变化,A错误;如果过度放牧,羊草被大量啃食,其优势地位逐渐被其他杂草取代,群落演替的方向和速度将会被改变,B正确;据曲线图数据可知,留茬高度在0~15 cm之间时,随着留茬高度的增加,羊草的生长速率增大,留茬高度为15 cm左右时,其生长速率最大,此后随留茬高度增加,生长速率有所下降,C、D错误。

17.(2021·福建莆田高二期中)下图是统计得到的某生态系统中组成食物链的三个种群(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)一年内能量流动的部分数据(图中数值单位是106 kJ)。下列有关叙述不正确的是( )

A.三个种群组成的食物链是Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ

B.种群Ⅱ全部生物呼吸消耗的能量约为69.5×106 kJ

C.能量在不同营养级之间以有机物的形式流动

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为20%

解析:选B。三个种群同化的能量由大到小依次是Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ,结合能量流动的特点可知,三个种群组成的食物链是Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ,A正确;种群Ⅱ同化的能量=呼吸消耗的能量+被种群Ⅰ同化的能量+流向分解者的能量+未被利用的能量,根据图中数据可知,种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗的能量+流向分解者的能量=(111.0-15.0-41.5)×106=54.5×106kJ,而由于题中没有给出流向分解者的能量,因此种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗能量也无法求出,B错误;能量在不同营养级之间以有机物的形式流动,C正确;第二营养级到第三营养级的能量传递效率为(3.0÷15.0)×100%=20%,D正确。

18.下图表示某生态系统中的碳循环过程,据图分析,下列叙述错误的是( )

A.在生态系统的成分中A属于生产者,C属于分解者

B.①②代表的生理过程分别是光合作用和呼吸作用

C.图中化石燃料的大量燃烧会引起温室效应

D.绿色植物的光合作用和消费者的呼吸作用在生态系统中对碳循环起关键作用

解析:选D。据图分析可知,图中A表示生产者,B1、B2、B3表示消费者,C表示分解者,①表示光合作用,②表示呼吸作用,③表示化石燃料的燃烧,A、B正确;图中化石燃料的大量燃烧会导致大量二氧化碳释放到空气中,进而引起温室效应,C正确;绿色植物的光合作用可以将非生物环境中的二氧化碳固定成有机物进入生物群落,分解者的分解作用可以将生物群落里的动植物的遗体和动物排遗物中的有机物分解成二氧化碳释放到非生物环境中,所以绿色植物的光合作用和分解者的分解作用在生态系统中对碳循环起关键作用,D错误。

19.(2021·北京房山区期末)科研小组研究不同密度、不同性别比例对雌性小白鼠的影响,进行了相关实验,实验结果如下表所示:

组别 性别比例(雌∶雄) 54日龄雌鼠性成熟率/% 雌鼠妊娠率/% 幼鼠存活率/%

低密度组(8只/笼) 1∶1 100 75.0 92.9

3∶1 100 63.6 91.4

1∶3 100 100.0 79.3

高密度组(40只/笼) 1∶1 90 70.0 87.0

3∶1 80 46.7 71.4

1∶3 100 72.0 86.1

下列相关叙述正确的是( )

A.影响小白鼠性成熟的因素只有性别比例

B.实验中各组雌性小白鼠的繁殖强度无明显差异

C.高密度偏雌性组的妊娠率相对较低可能与性成熟延缓有关

D.偏雌性的性别比例有利于该小白鼠种群数量的增长

解析:选C。影响小白鼠性成熟的因素除了性别比例,还有种群密度等,A错误;实验中各组雌性小白鼠的妊娠率存在一定差别,说明实验中各组雌性小白鼠的繁殖强度有一定差异,B错误;高密度偏雌性组54日龄雌鼠的性成熟率低,推测高密度偏雌性组的妊娠率相对较低可能与性成熟延缓有关,C正确;偏雌性组的雌鼠妊娠率在低密度组和高密度组都较低,说明种群的出生率较低,而且偏雌性高密度组幼鼠的存活率也低,因此偏雌性的性别比例不利于该小白鼠种群数量的增长,D错误。

20.下图是一个庭院生态工程的模式图,下列对该生态系统的分析,错误的是( )

A.流经该生态系统的总能量大于该系统中生产者固定的太阳能总量

B.该生态系统利用了循环原理,提高了经济效益

C.饲养鸡、鸭后,由于食物链延长,生态系统中能量传递效率一定会降低

D.建沼气池处理粪尿和枝叶,目的是调整能量流动方向,使能量流向对人类有益的部分

解析:选C。由于有人工输入饲料,故流经该生态系统的总能量大于该系统中生产者固定的太阳能总量,A正确;该生态系统实现了废弃物和粪尿的再利用,实现了物质的循环利用,提高了经济效益,B正确;生态系统中能量传递效率是食物链相邻两个营养级之间的能量传递效率,其大小与食物链长短没有必然的联系,C错误;建沼气池处理粪尿和枝叶,使能量尽量流向对人类有益的部分,D正确。

二、非选择题:本题共5小题,共60分。

21.(12分)(2021·河北唐山高二期中)研究人员对某牧场进行了相关的调查研究,请回答下列问题:

(1)冷蒿是该牧场的优势种,用样方法调查冷蒿的种群密度时,可以采用的取样方法有______________________________________、____________________。

(2)调查中发现该牧场还生长着披碱草、针茅、黑麦等多种牧草,所有这些牧草________(填“能”或“不能”)构成一个生物群落,理由是

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________。

(3)下图为该牧场中的长爪沙鼠数量的调查结果,其种群数量的变化趋势是____________,理由是________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(4)研究人员对该地长爪沙鼠的种群密度进行了调查:在1 hm2范围内,第一次捕获72只,标记并放归;几天后第二次捕获了60只,其中有9只带有标记,则其种群密度是________只/hm2。若被标记的动物更容易被天敌捕食,则长爪沙鼠种群密度的估算值比实际值________。

答案:(1)五点取样法 等距取样法

(2)不能 生物群落应包含该区域内的全部生物

(3)逐渐增加 处于幼年期的个体数量较多,处于老年期的个体数量较少(种群的年龄结构为增长型)

(4)480 大(偏大)

22.(11分)某城市河流由于生活污水和工业废水的排入,水质逐渐恶化。经过治理后,河水又恢复了清澈。图1表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),图2表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

(1)图1所示食物网中,遗漏了一条能量流动途径,该途径是

________________________________________________________________。

(2)图1所示食物网中,次级消费者是______________,丁与丙之间的种间关系是____________。

(3)根据图1分析,除了图2中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有

_________________________________________________________________

______________________________________________________________。

(4)结合图2分析,图1所示食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率____________(填“大于”“小于”或“等于”)7.6%。

解析:(1)根据题意可知,图1中遗漏的能量流动途径是水草→甲→丁。(2)次级消费者属于第三营养级,故图1所示食物网中的次级消费者为丙和丁;丁可以捕食丙,而丁和丙又均可以乙为食,故丁与丙之间的种间关系是捕食和竞争。(3)乙在图中所示食物链中不是最高营养级,所以乙的能量有三个去向:流向下一营养级(包括丁和丙)、流向分解者、自身呼吸作用以热能的形式散失。(4)因为乙同化的能量为1 900 kJ/(m2·a),生产者同化的能量为25 000 kJ/(m2·a),(1 900/25 000)×100%=7.6%,而生产者同化的能量除了流向乙外还流向了甲,所以第一营养级到第二营养级能量的传递效率大于7.6%。

答案:(1)水草→甲→丁 (2)丙和丁 捕食和竞争 (3)传递给丙、自身呼吸作用以热能的形式散失

(4)大于

23.(12分)生态浮床是指将植物种植于浮于水面的床体上,充分利用各种生物有效进行水体修复的技术。下图甲为某水域中生态浮床示意图,请据图回答下列问题:

(1)生态浮床中的植物属于生态系统成分中的____________,在垂直方向上,具有明显的__________现象。

(2)生态浮床既具有处理污水的功能,同时还可以美化环境,体现了生物多样性的_____________________________________________________________价值。

(3)该水域在污水流入后仍能保持动态平衡,体现了生态系统的____________稳定性,从生态系统的结构分析,影响该稳定性的内部因素是物种的丰富度和

______________________________________________________________

______________________________________________________________。

(4)若食草性鱼类摄入的藻类含480 J能量,其粪便中含有240 J能量,呼吸消耗的能量为180 J,用于生长、发育和繁殖的能量为60 J,要满足食草鱼类正常生长,则至少需要藻类固定__________J的太阳能。

(5)运动能力很弱的底栖动物可用__________法进行种群密度的调查。上图乙表示某底栖动物种群密度Nt与Nt+1/Nt的关系图,当Nt为____________(用图中字母表示)时,种群数量相对稳定;当Nt为d时,该底栖动物的出生率__________(填“大于”“等于”或“小于”)死亡率;当Nt为a时,该种群的年龄结构为

_________________________________________________________________。

答案:(1)生产者 分层

(2)直接价值和间接

(3)抵抗力 营养结构(食物链、食物网)的复杂程度

(4)1 200

(5)样方 b、e 大于 衰退型

24.(11分)2020年世界环境日的主题为“关爱自然,刻不容缓”,旨在呼吁大家保护自然。建立起人口、环境、科技和资源消费之间的协调与平衡,才能实现可持续发展。回答下列问题:

(1)绿色植物是生态系统的主要基石,它们通过_______________________

______________________________________________________________

________________________________________作用促进生态系统的碳循环。

(2)湿地生态系统在蓄洪防旱、调节气候等方面起着重要作用,因此被人们称为地球的“肾”,这体现了生物多样性的____________价值。很多湿地被列为自然保护区,除自然保护区外,各地建立的风景名胜区也是对生物多样性的一种__________保护措施。

(3)如果环境中的某种有毒物质进入生物体内后既不能被分解,也不能排出体外,则该物质经过____________的传递后,可在不同的生物体内积累,通常生物所处的__________越高,该有毒物质在其体内的积累量越大。在环境治理时如果盲目引入外来物种,会对当地物种多样性产生影响,请说明原因:______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________。

解析:(1)绿色植物属于生产者,是生态系统的主要基石,它们通过光合作用和呼吸作用促进生态系统的碳循环。(2)湿地生态系统在蓄洪防旱、调节气候等方面起着重要作用,因此被人们称为地球的“肾”,这体现了生物多样性的间接价值。除自然保护区外,各地建立的风景名胜区也是对生物多样性的一种就地保护措施。(3)如果环境中的某种有毒物质进入生物体内后既不能被分解,也不能排出体外,则该物质经食物链或食物网的传递后,在各营养级中富集,通常生物所在的营养级越高,该有毒物质在其体内的积累量越大。在环境治理时如果盲目引入外来物种,则外来物种可能会与本地物种形成捕食、种间竞争、寄生等关系而导致当地生态系统的物种多样性降低。

答案:(1)光合作用和呼吸

(2)间接 就地

(3)食物链(网) 营养级 外来物种与当地的物种形成捕食、种间竞争或寄生等关系,造成当地生态系统的物种多样性降低

25.(14分)池塘养殖普遍存在由饵料、鱼类排泄物、换水不及时等引起的水体污染现象,研究者设计了一种循环水池塘养殖系统(如下图所示)。请回答下列问题:

(1)与自然池塘相比,人工养殖池塘生态系统恢复力稳定性__________。人工养殖池塘水体的N、P含量容易升高,会引起水体的富营养化;藻类等浮游生物大量繁殖、加之死亡后被微生物分解,引起水体的溶氧量下降,造成鱼类等死亡,进一步破坏了生态系统的稳态,这种调节方式称为_______________________

_______________________________________________________________。

(2)与传统养殖池塘相比,该养殖系统增加的生态工程设施有

__________________________。可以通过在这些设施内栽植水生植物、放养滤食动物等措施,起到对水体的__________,有效减少水体中的N、P等含量。

(3)该养殖系统设计为前一池塘上层水流入后一池塘底部,实现水层交换,其目的有____________________________________________________________、

______________________________________________________________。

(4)该养殖系统中串联的池塘不宜过多,因为

________________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(5)保持池塘水体中适当的N、P含量是必要的,该养殖系统可以通过

______________________、______________________进行调控。

解析:人工养殖池塘中生物种类相对少,抵抗力稳定性低但恢复力稳定性高。图示系统设置生态塘、潜流湿地的作用是处理从养殖塘流来的水,有效净化水体中N、P的含量。前一池塘的上层水中含有较高的溶氧量,同时可以将其残留的饵料流向下一养殖塘,提高饵料的利用率。串联的养殖塘不宜过多,过多会导致后面的养殖塘中N、P含量太高,影响生态系统的稳定性,图示装置中补水和排水的作用是及时交换池塘中的水,调节水体中的N、P含量。

答案:(1)高 正反馈调节

(2)生态塘和潜流湿地 净化作用

(3)增加水中的溶氧量 提高饵料的利用率

(4)过多会导致后面池塘水体中的N和P含量(浓度)越来越高

(5)补水和排水 水泵控制水的流量(循环频次)

模块综合检测

(时间:90分钟 分值:100分)

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.下图中曲线乙表示某种群的数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.曲线乙显示该种群的数量增长方式为“S”形增长

B.若某条件引起该种群的数量发生曲线丙所示变化,则导致这一变化的原因最可能是该种群迁入了大量同种个体

C.一般情况下,气候是影响曲线乙中ab段波动的外界因素之一

D.若某条件引起该种群的数量发生曲线甲所示变化,则导致这一变化的原因可能是食物来源变少

解析:选B。由曲线乙可知,该种群的数量先增加,然后在一定程度保持相对稳定,符合“S”形曲线,A正确;如果某条件引起该种群的数量发生曲线丙所示的变化,即环境容纳量增大,最可能的原因是外界条件更适宜,如有了更多的食物和空间,B错误;一般情况下,当种群数量达到环境容纳量时,气候是影响其波动的因素之一,C正确;若食物来源变少,该种群的数量会下降,D正确。

2.(2021·吉林榆树高二期中)下列调查活动中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )

A.用标记重捕法调查灰喜鹊种群密度时,被标记个体再次被捕获的概率降低

B.用标记重捕法调查灰喜鹊种群密度时,两次捕获期间有部分被标记个体迁出调查区域

C.用样方法调查蒲公英种群密度时,在分布较稀疏的地区取样

D.用样方法调查莎草种群密度时,误将其他杂草计数在内

解析:选C。标记重捕法的计算公式:种群中个体数(N)=重捕个体总数×标记个体总数÷重捕个体中被标记的个体数。若被标记个体再次被捕获的概率降低,则计算值比实际值偏大,A不符合题意;两次捕获期间,有部分被标记个体迁出调查区域,在第二次捕获相同数量的情况下,计算出的种群密度可能比实际值偏大,B不符合题意;用样方法调查蒲公英种群密度时,在分布较稀疏的地区取样会导致统计数目偏少,使计算所得值偏小,C符合题意;用样方法调查莎草种群密度时,误将其他杂草计数在内,会导致统计数据偏大,最终计算值比实际值偏大,D不符合题意。

3.下图是某处沙丘发生自然演替过程中的三个阶段,下列叙述正确的是( )

A.从形成沙丘开始发生的演替是次生演替

B.阶段Ⅰ的沙丘上草本植物占优势,群落尚未形成垂直结构

C.阶段Ⅰ与阶段Ⅱ的沙丘上生长的植物种类完全不同

D.与阶段Ⅰ、Ⅱ相比,阶段Ⅲ沙丘上的群落对外界干扰的抵抗力稳定性最强

解析:选D。从形成沙丘开始发生的演替属于初生演替,A项错误;草本植物阶段的群落中也存在垂直结构,B项错误;群落演替是指优势取代而非完全的取而代之,所以阶段Ⅰ与阶段Ⅱ的沙丘上生长的植物种类有相同的,C项错误;与阶段Ⅰ、Ⅱ相比,阶段Ⅲ沙丘上的群落中生物种类最多,营养结构最复杂,故阶段Ⅲ沙丘上的群落的自我调节能力最强,对外界干扰的抵抗力稳定性最强,D项正确。

4.(2021·辽宁百强校高三测试)下图反映了N1与N2两种生物种群密度变化与环境因素的关系。据图分析,下列叙述错误的是( )

A.N1与N2之间存在竞争关系,自然界中竞争关系的结果常表现为相互抑制

B.在图甲环境条件下,N2因在竞争中处于劣势而灭亡,不利于群落的稳定

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.图甲中,N1与N2竞争强度由弱到强再到弱,同时N1的种内竞争逐渐增强

解析:选C。通过题图可知,N1与N2之间存在竞争关系,自然界中竞争关系的结果常表现为相互抑制,A正确;在图甲环境条件下,N2因在竞争中处于劣势而灭亡,不利于群落的稳定,B正确;海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,说明该处发生竞争排除现象的概率较小,而若这些水体中环境因素较为稳定,则从图甲中可知,易发生竞争排除现象,C错误;图甲中,N1与N2为竞争关系,N1与N2的竞争强度由弱到强再到弱,同时N1的种内竞争逐渐增强,使N1种群数量保持相对稳定,D正确。

5.下图表示两个群落在一段时间内物种丰富度的变化曲线,下列叙述正确的是( )

A.甲群落的演替可表示从森林被全部砍伐的地方开始的演替

B.乙群落的演替也属于自然界存在的一种演替类型

C.若时间允许,甲群落一定能演替到相对稳定的森林阶段

D.人类过度开垦一定会改变甲、乙群落演替的方向

解析:选B。分析题图可知,甲群落起始物种丰富度为零,说明甲群落的演替属于初生演替,而从森林被全部砍伐的地方开始的演替为次生演替,A错误;乙群落的演替也属于自然界存在的一种演替类型,B正确;若环境条件不适宜,甲群落很难演替到相对稳定的森林阶段,C错误;人类过度开垦,不一定会改变乙群落演替的方向,D错误。

6.物质循环和能量流动是生态系统的两大功能,下列关于生态系统中物质循环和能量流动的叙述,正确的是( )

A.水体富营养化时出现“水华”现象,说明物质循环的平衡被破坏

B.流经所有生态系统的总能量都是生产者固定的太阳能

C.第二营养级同化能量的10%~20%会被下一营养级捕食

D.使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

解析:选A。水体富营养化时出现水华现象是藻类大量吸收氮、磷等矿质元素,迅速繁殖的结果,说明物质循环的平衡被破坏,A正确;生态系统中能量的初始来源主要是生产者固定的太阳能,也可以是利用化学能进行化能合成作用,B错误;第二营养级同化能量的10%~20%会被下一营养级同化,C错误;使用粪便作肥料,其被微生物分解产生的物质可以被植物利用,实现了物质的循环利用,但能量以热能的形式散失到大气中,D错误。

7.若某陆地生态系统中,除分解者外仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。每个种群只处于一个营养级中。一年内各种群同化的能量相对值如下表所示。下列相关分析错误的是( )

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量相对值 3.56 12.80 10.30 0.48 226.50

A.甲、乙、丙、丁都属于该生态系统中的消费者

B.输入该生态系统的总能量为226.50与戊的呼吸作用消耗的能量之和

C.第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率约为15.4%

D.该生态系统中的能量最终以热能的形式散失到环境中

解析:选B。戊属于该生态系统中的生产者,甲、乙、丙、丁都属于该生态系统中的消费者,A正确;输入该生态系统的总能量为226.50,B错误;第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率是[3.56/(12.80+10.30)]×100%≈15.4%,C正确;该生态系统中的能量最终以热能的形式散失到环境中,D正确。

8.下图为能量流动示意图,其中a1是流入第一营养级的总能量,下列相关说法正确的是( )

A.第一营养级传递给分解者的总能量是a4

B.能量散失a3不能再被生物同化利用

C.a1、a2、a3、a6中的能量都以稳定化学能的形式存在

D.第一营养级和第二营养级之间能量传递效率是(a6÷a2)×100%

解析:选B。图中的a7是第二营养级粪便中的能量,该能量并没有被第二营养级同化,仍然属于生产者(第一营养级)流向分解者的能量,因此第一营养级传递给分解者的能量是a4+a7,A错误;a3是以热能的形式散失的能量,该能量不能再被生物同化利用,B正确,C错误;从题图中可看出,a1是流入第一营养级的总能量(第一营养级固定的总能量),而第二营养级同化的能量为a6,因此能量传递效率是(a6÷a1)×100% ,D错误。

9.(2021·江西南昌高二月考)生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节。下列不属于生态系统的负反馈调节的是( )

A.草原鼠的数量上升引起蛇的数量上升,使得鼠的增加受到抑制

B.池塘被排入了大量污水后,水生生物大量死亡,进一步引起水质变差

C.森林局部着火破坏了部分植被,但形成的空地土壤肥沃,幸存植物的种子能够更迅速地萌发

D.草原被蝗虫采食后,草原植物增强再生能力,减缓植物种群数量的下降

解析:选B。草原鼠的数量上升,则蛇的食物增加,引起蛇的数量上升,使得鼠的增加受到抑制,属于负反馈调节,A不符合题意;池塘被排入大量污水后,水生生物大量死亡,进一步引起水质变差,属于正反馈调节,B符合题意;森林局部着火破坏了部分植被,但形成的空地土壤肥沃,光照充足,幸存植物的种子能更迅速地萌发生长,属于负反馈调节,C不符合题意;草原被蝗虫采食后,草原植物增强再生能力,减缓植物种群数量的下降,属于负反馈调节,D不符合题意。

10.(2021·黑龙江牡丹江高二期中)某同学画出如下三幅生态系统部分碳循环示意图,下列分析错误的是( )

A.图1中C能加快生态系统的物质循环

B.若使图1、图2、图3表示完整的碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2

C.图2中A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物

D.三幅图中生产者都是A

解析:选D。图1中的C为消费者,消费者的存在,可以加快生态系统的物质循环,A正确;若使图1、图2、图3表示完整的碳循环,则大气中的CO2除了来自生物的呼吸作用,还来自化石燃料的燃烧,B正确;图2中A为生产者,E为分解者,B、D均为消费者,则A、B、D、E构成群落,碳在生物群落中流动的形式是有机物,C正确;图1中A为生产者,图2中A为生产者,图3中E为生产者,D错误。

11.(2021·山东潍坊高三模拟)由于人为或自然因素使东北虎种群的自然栖息地被分割成很多碎片,导致其种群密度下降甚至走向灭绝。栖息地碎片化将会( )

A.有利于东北虎个体的迁入、迁出及个体间的基因交流

B.使东北虎的捕食更方便,利于其生存与繁衍

C.使东北虎种群活动空间变小,加剧种内竞争

D.使东北虎繁殖加快,进而增加种群的遗传多样性

解析:选C。栖息地碎片化会阻碍东北虎个体间的基因交流,减少个体间交配、繁殖的机会,A、B不符合题意;栖息地碎片化会使东北虎种群活动空间变小,加剧种内竞争,C符合题意;种群变小后,其内部近亲繁殖,会使种群的遗传多样性下降,D不符合题意。

12.(2021·山西朔州高二期末)某湖泊由于大量排入污水,藻类暴发,引起水草(沉水植物)死亡,之后浮游动物及鱼类等生物死亡,水体发臭。下列有关叙述错误的是( )

A.导致沉水植物死亡最主要的非生物因素是阳光

B.藻类刚暴发时,若早晨采集水样检测,pH可能低于7.0

C.更多水生生物死亡又加重了水体污染,这属于负反馈调节

D.投放以浮游植物为食的鱼类和种植大型挺水植物有利于水华现象的治理

解析:选C。由于藻类暴发,浮在水面上的藻类遮挡了阳光,沉水植物因缺少阳光而死亡,A正确;藻类夜间只进行呼吸作用,消耗O2并产生CO2,故其刚暴发时,早晨采集水样检测,水中CO2浓度较高,故pH可能低于7.0,B正确;水体污染导致水生生物死亡,水生生物死亡又加重了水体污染,这属于正反馈调节,C错误;以浮游植物为食的鱼类可通过捕食藻类限制其数量,大型挺水植物可通过竞争阳光等资源抑制藻类的数量增长,有利于治理水华,D正确。

13.(2021·河南平顶山高二期末)黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县是一个纯牧业县,保留了原始的自然风景。下列相关叙述错误的是( )

A.若该地区过度放牧,则群落演替的速度和方向均会发生改变

B.若该地区开发牧业特色旅游,则体现了生物多样性的潜在价值

C.若该地区有一种濒危植物,则就地保护是最有效的保护途径

D.若该地区引进一种新型牧草,则该地区的生物多样性可能会降低

解析:选B。过度放牧会导致草场退化,进而改变群落演替的速度和方向,A正确;旅游观光属于生物多样性的直接价值,B错误;保护濒危物种最有效的方法是就地保护,C正确;若引进的新型牧草的竞争能力较强,则有可能导致当地的牧草减少甚至灭绝,进而导致该地区生物多样性降低,D正确。

14.某生物小组考查一农田生态系统中水稻从播种到稻秆还田的全过程。在稻田分蘖期间,农民拔草、治虫,然后排水进行搁田(亦称“烤田”),稻谷收获之后,有不少农民在田里焚烧稻秆。下列叙述不正确的是( )

A.农民拔草、治虫的目的是使能量较多地流向水稻

B.搁田时排出的水可能对水体造成污染

C.搁田有利于水稻根系生长,提高水稻抗倒伏能力

D.焚烧稻秆可促进物质循环,实现能量高效利用

解析:选D。农民拔草、治虫的目的是使能量较多地流向水稻,最终流向对人类最有益的部分,A正确;搁田时由于稻田排出的水中含有较多的N和P,会对水体造成污染,可能出现水体富营养化,B正确;搁田使稻田中水分减少,根系为吸收水分会向土壤深处生长,缺水也会使水稻纵向生长减慢,均利于抗倒伏,C正确;焚烧稻秆可加速物质循环(比微生物分解稻秆的速度快),但这种做法并不能实现能量的高效利用,能量在焚烧过程中以热能的形式白白散失,未被利用,若将稻秆投入沼气池,通过微生物分解产生沼气供人类利用,才能提高能量利用率,D错误。

15.(2021·北京西城区高二期末)据图判断,下列叙述不符合生态学原理的是( )

A.物质经过多级利用,实现了良性循环

B.每一生产环节都有产品输出,提高了生态经济效益

C.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用率降低

D.由于各级产物都可以利用,减少了废物和污染,但能量传递效率并未提高

解析:选C。农业生态系统中物质经过多级利用,实现了良性循环,提高了物质和能量的利用率,A不符合题意;据图示分析可知,每一级都有产品输出,人类都能获得产品,从而提高了生态经济效益,B不符合题意;该生态工程实现了物质的循环利用和能量的多级利用,系统总能量利用率提高,C符合题意;由于各级的废弃物变成了另一级的原料,从而减少了废物和污染,但该过程并不能提高营养级之间的能量传递效率,只能提高系统的能量利用率,D不符合题意。

16.(2021·福建莆田高二月考)羊草是一种多年生草本植物,春季返青早,秋季枯黄晚,能较长时间提供青饲料。研究发现,羊草株高达25 cm时,较适宜放牧。为研究放牧对羊草草原的影响,科研人员在一年内测定羊草的生长速率,结果如下图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.要预测未来一段时间羊草种群数量的变化,需要调查该种群的种群密度

B.若过度放牧,羊草的优势地位逐渐被其他杂草取代,会改变群落演替的方向和速度

C.羊草留茬高度为10 cm时,其生长速率最大,说明适度利用草原可提高植被的生长速率

D.在牧业生产中,羊草收割后的留茬高度越高,其生长速率就越慢

解析:选B。种群的年龄结构分为增长型、稳定型和衰退型,可用于预测未来一段时间种群数量的变化,A错误;如果过度放牧,羊草被大量啃食,其优势地位逐渐被其他杂草取代,群落演替的方向和速度将会被改变,B正确;据曲线图数据可知,留茬高度在0~15 cm之间时,随着留茬高度的增加,羊草的生长速率增大,留茬高度为15 cm左右时,其生长速率最大,此后随留茬高度增加,生长速率有所下降,C、D错误。

17.(2021·福建莆田高二期中)下图是统计得到的某生态系统中组成食物链的三个种群(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)一年内能量流动的部分数据(图中数值单位是106 kJ)。下列有关叙述不正确的是( )

A.三个种群组成的食物链是Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ

B.种群Ⅱ全部生物呼吸消耗的能量约为69.5×106 kJ

C.能量在不同营养级之间以有机物的形式流动

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为20%

解析:选B。三个种群同化的能量由大到小依次是Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ,结合能量流动的特点可知,三个种群组成的食物链是Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ,A正确;种群Ⅱ同化的能量=呼吸消耗的能量+被种群Ⅰ同化的能量+流向分解者的能量+未被利用的能量,根据图中数据可知,种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗的能量+流向分解者的能量=(111.0-15.0-41.5)×106=54.5×106kJ,而由于题中没有给出流向分解者的能量,因此种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗能量也无法求出,B错误;能量在不同营养级之间以有机物的形式流动,C正确;第二营养级到第三营养级的能量传递效率为(3.0÷15.0)×100%=20%,D正确。

18.下图表示某生态系统中的碳循环过程,据图分析,下列叙述错误的是( )

A.在生态系统的成分中A属于生产者,C属于分解者

B.①②代表的生理过程分别是光合作用和呼吸作用

C.图中化石燃料的大量燃烧会引起温室效应

D.绿色植物的光合作用和消费者的呼吸作用在生态系统中对碳循环起关键作用

解析:选D。据图分析可知,图中A表示生产者,B1、B2、B3表示消费者,C表示分解者,①表示光合作用,②表示呼吸作用,③表示化石燃料的燃烧,A、B正确;图中化石燃料的大量燃烧会导致大量二氧化碳释放到空气中,进而引起温室效应,C正确;绿色植物的光合作用可以将非生物环境中的二氧化碳固定成有机物进入生物群落,分解者的分解作用可以将生物群落里的动植物的遗体和动物排遗物中的有机物分解成二氧化碳释放到非生物环境中,所以绿色植物的光合作用和分解者的分解作用在生态系统中对碳循环起关键作用,D错误。

19.(2021·北京房山区期末)科研小组研究不同密度、不同性别比例对雌性小白鼠的影响,进行了相关实验,实验结果如下表所示:

组别 性别比例(雌∶雄) 54日龄雌鼠性成熟率/% 雌鼠妊娠率/% 幼鼠存活率/%

低密度组(8只/笼) 1∶1 100 75.0 92.9

3∶1 100 63.6 91.4

1∶3 100 100.0 79.3

高密度组(40只/笼) 1∶1 90 70.0 87.0

3∶1 80 46.7 71.4

1∶3 100 72.0 86.1

下列相关叙述正确的是( )

A.影响小白鼠性成熟的因素只有性别比例

B.实验中各组雌性小白鼠的繁殖强度无明显差异

C.高密度偏雌性组的妊娠率相对较低可能与性成熟延缓有关

D.偏雌性的性别比例有利于该小白鼠种群数量的增长

解析:选C。影响小白鼠性成熟的因素除了性别比例,还有种群密度等,A错误;实验中各组雌性小白鼠的妊娠率存在一定差别,说明实验中各组雌性小白鼠的繁殖强度有一定差异,B错误;高密度偏雌性组54日龄雌鼠的性成熟率低,推测高密度偏雌性组的妊娠率相对较低可能与性成熟延缓有关,C正确;偏雌性组的雌鼠妊娠率在低密度组和高密度组都较低,说明种群的出生率较低,而且偏雌性高密度组幼鼠的存活率也低,因此偏雌性的性别比例不利于该小白鼠种群数量的增长,D错误。

20.下图是一个庭院生态工程的模式图,下列对该生态系统的分析,错误的是( )

A.流经该生态系统的总能量大于该系统中生产者固定的太阳能总量

B.该生态系统利用了循环原理,提高了经济效益

C.饲养鸡、鸭后,由于食物链延长,生态系统中能量传递效率一定会降低

D.建沼气池处理粪尿和枝叶,目的是调整能量流动方向,使能量流向对人类有益的部分

解析:选C。由于有人工输入饲料,故流经该生态系统的总能量大于该系统中生产者固定的太阳能总量,A正确;该生态系统实现了废弃物和粪尿的再利用,实现了物质的循环利用,提高了经济效益,B正确;生态系统中能量传递效率是食物链相邻两个营养级之间的能量传递效率,其大小与食物链长短没有必然的联系,C错误;建沼气池处理粪尿和枝叶,使能量尽量流向对人类有益的部分,D正确。

二、非选择题:本题共5小题,共60分。

21.(12分)(2021·河北唐山高二期中)研究人员对某牧场进行了相关的调查研究,请回答下列问题:

(1)冷蒿是该牧场的优势种,用样方法调查冷蒿的种群密度时,可以采用的取样方法有______________________________________、____________________。

(2)调查中发现该牧场还生长着披碱草、针茅、黑麦等多种牧草,所有这些牧草________(填“能”或“不能”)构成一个生物群落,理由是

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________。

(3)下图为该牧场中的长爪沙鼠数量的调查结果,其种群数量的变化趋势是____________,理由是________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(4)研究人员对该地长爪沙鼠的种群密度进行了调查:在1 hm2范围内,第一次捕获72只,标记并放归;几天后第二次捕获了60只,其中有9只带有标记,则其种群密度是________只/hm2。若被标记的动物更容易被天敌捕食,则长爪沙鼠种群密度的估算值比实际值________。

答案:(1)五点取样法 等距取样法

(2)不能 生物群落应包含该区域内的全部生物

(3)逐渐增加 处于幼年期的个体数量较多,处于老年期的个体数量较少(种群的年龄结构为增长型)

(4)480 大(偏大)

22.(11分)某城市河流由于生活污水和工业废水的排入,水质逐渐恶化。经过治理后,河水又恢复了清澈。图1表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),图2表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

(1)图1所示食物网中,遗漏了一条能量流动途径,该途径是

________________________________________________________________。

(2)图1所示食物网中,次级消费者是______________,丁与丙之间的种间关系是____________。

(3)根据图1分析,除了图2中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有

_________________________________________________________________

______________________________________________________________。

(4)结合图2分析,图1所示食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率____________(填“大于”“小于”或“等于”)7.6%。

解析:(1)根据题意可知,图1中遗漏的能量流动途径是水草→甲→丁。(2)次级消费者属于第三营养级,故图1所示食物网中的次级消费者为丙和丁;丁可以捕食丙,而丁和丙又均可以乙为食,故丁与丙之间的种间关系是捕食和竞争。(3)乙在图中所示食物链中不是最高营养级,所以乙的能量有三个去向:流向下一营养级(包括丁和丙)、流向分解者、自身呼吸作用以热能的形式散失。(4)因为乙同化的能量为1 900 kJ/(m2·a),生产者同化的能量为25 000 kJ/(m2·a),(1 900/25 000)×100%=7.6%,而生产者同化的能量除了流向乙外还流向了甲,所以第一营养级到第二营养级能量的传递效率大于7.6%。

答案:(1)水草→甲→丁 (2)丙和丁 捕食和竞争 (3)传递给丙、自身呼吸作用以热能的形式散失

(4)大于

23.(12分)生态浮床是指将植物种植于浮于水面的床体上,充分利用各种生物有效进行水体修复的技术。下图甲为某水域中生态浮床示意图,请据图回答下列问题:

(1)生态浮床中的植物属于生态系统成分中的____________,在垂直方向上,具有明显的__________现象。

(2)生态浮床既具有处理污水的功能,同时还可以美化环境,体现了生物多样性的_____________________________________________________________价值。

(3)该水域在污水流入后仍能保持动态平衡,体现了生态系统的____________稳定性,从生态系统的结构分析,影响该稳定性的内部因素是物种的丰富度和

______________________________________________________________

______________________________________________________________。

(4)若食草性鱼类摄入的藻类含480 J能量,其粪便中含有240 J能量,呼吸消耗的能量为180 J,用于生长、发育和繁殖的能量为60 J,要满足食草鱼类正常生长,则至少需要藻类固定__________J的太阳能。

(5)运动能力很弱的底栖动物可用__________法进行种群密度的调查。上图乙表示某底栖动物种群密度Nt与Nt+1/Nt的关系图,当Nt为____________(用图中字母表示)时,种群数量相对稳定;当Nt为d时,该底栖动物的出生率__________(填“大于”“等于”或“小于”)死亡率;当Nt为a时,该种群的年龄结构为

_________________________________________________________________。

答案:(1)生产者 分层

(2)直接价值和间接

(3)抵抗力 营养结构(食物链、食物网)的复杂程度

(4)1 200

(5)样方 b、e 大于 衰退型

24.(11分)2020年世界环境日的主题为“关爱自然,刻不容缓”,旨在呼吁大家保护自然。建立起人口、环境、科技和资源消费之间的协调与平衡,才能实现可持续发展。回答下列问题:

(1)绿色植物是生态系统的主要基石,它们通过_______________________

______________________________________________________________

________________________________________作用促进生态系统的碳循环。

(2)湿地生态系统在蓄洪防旱、调节气候等方面起着重要作用,因此被人们称为地球的“肾”,这体现了生物多样性的____________价值。很多湿地被列为自然保护区,除自然保护区外,各地建立的风景名胜区也是对生物多样性的一种__________保护措施。

(3)如果环境中的某种有毒物质进入生物体内后既不能被分解,也不能排出体外,则该物质经过____________的传递后,可在不同的生物体内积累,通常生物所处的__________越高,该有毒物质在其体内的积累量越大。在环境治理时如果盲目引入外来物种,会对当地物种多样性产生影响,请说明原因:______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________。

解析:(1)绿色植物属于生产者,是生态系统的主要基石,它们通过光合作用和呼吸作用促进生态系统的碳循环。(2)湿地生态系统在蓄洪防旱、调节气候等方面起着重要作用,因此被人们称为地球的“肾”,这体现了生物多样性的间接价值。除自然保护区外,各地建立的风景名胜区也是对生物多样性的一种就地保护措施。(3)如果环境中的某种有毒物质进入生物体内后既不能被分解,也不能排出体外,则该物质经食物链或食物网的传递后,在各营养级中富集,通常生物所在的营养级越高,该有毒物质在其体内的积累量越大。在环境治理时如果盲目引入外来物种,则外来物种可能会与本地物种形成捕食、种间竞争、寄生等关系而导致当地生态系统的物种多样性降低。

答案:(1)光合作用和呼吸

(2)间接 就地

(3)食物链(网) 营养级 外来物种与当地的物种形成捕食、种间竞争或寄生等关系,造成当地生态系统的物种多样性降低

25.(14分)池塘养殖普遍存在由饵料、鱼类排泄物、换水不及时等引起的水体污染现象,研究者设计了一种循环水池塘养殖系统(如下图所示)。请回答下列问题:

(1)与自然池塘相比,人工养殖池塘生态系统恢复力稳定性__________。人工养殖池塘水体的N、P含量容易升高,会引起水体的富营养化;藻类等浮游生物大量繁殖、加之死亡后被微生物分解,引起水体的溶氧量下降,造成鱼类等死亡,进一步破坏了生态系统的稳态,这种调节方式称为_______________________

_______________________________________________________________。

(2)与传统养殖池塘相比,该养殖系统增加的生态工程设施有

__________________________。可以通过在这些设施内栽植水生植物、放养滤食动物等措施,起到对水体的__________,有效减少水体中的N、P等含量。

(3)该养殖系统设计为前一池塘上层水流入后一池塘底部,实现水层交换,其目的有____________________________________________________________、

______________________________________________________________。

(4)该养殖系统中串联的池塘不宜过多,因为

________________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(5)保持池塘水体中适当的N、P含量是必要的,该养殖系统可以通过

______________________、______________________进行调控。

解析:人工养殖池塘中生物种类相对少,抵抗力稳定性低但恢复力稳定性高。图示系统设置生态塘、潜流湿地的作用是处理从养殖塘流来的水,有效净化水体中N、P的含量。前一池塘的上层水中含有较高的溶氧量,同时可以将其残留的饵料流向下一养殖塘,提高饵料的利用率。串联的养殖塘不宜过多,过多会导致后面的养殖塘中N、P含量太高,影响生态系统的稳定性,图示装置中补水和排水的作用是及时交换池塘中的水,调节水体中的N、P含量。

答案:(1)高 正反馈调节

(2)生态塘和潜流湿地 净化作用

(3)增加水中的溶氧量 提高饵料的利用率

(4)过多会导致后面池塘水体中的N和P含量(浓度)越来越高

(5)补水和排水 水泵控制水的流量(循环频次)