2021—2022学年统编版高中语文必修上册第五单元 整本书阅读《乡土中国》第4课差序格局定道德课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册第五单元 整本书阅读《乡土中国》第4课差序格局定道德课件(32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-09 23:04:08 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

差序格局定道德

乡土中国

1、阅读篇章:《差序格局》《系维着私人的道德》

2、学习任务:将核心概念“差序格局”和“团体道德”进行比较,认清乡土社会的结构格局,并分析受差序格局影响而具有伸缩性的道德标准。

情境激趣

在生活中,我们经常听人说这样一句话:“咱俩谁跟谁啊!”当有人对你说这句话的时候,往往是想跟你表示亲近,其言下之意往往是“咱们可是很亲近的关系啊!”。但是,假设听到过他这句话的人们之间发生了巨大的利害冲突,都有求于他,而他只有能力帮助其中一人选择帮谁 为什么 他选择的依据是什么

A、朋友 B、邻居 C、儿子 D、同事 E、远方亲戚

情境激趣

选C、儿子。一般而言,当一个人身边的人们之间利益发生巨大冲的时候,这个人会先在心里给这些人排上顺序,首选和自己关系最亲近的人去帮助。但不管怎么排序,判定和自己发生社会关系的那一群人亲疏远近的依据点是固定不变的,那就是他自己。他的人际关系和道德标准是围绕着同心圆“己”展开的。像一个石子投入水中,必然在水中产生一个圆心,激起的水纹沿这个圆心向外扩张。“每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,”按离自己距离的远近来划分亲疏。水纹推得愈远,关系愈淡薄。这其实是由差序格局的社会结构格局决定的。

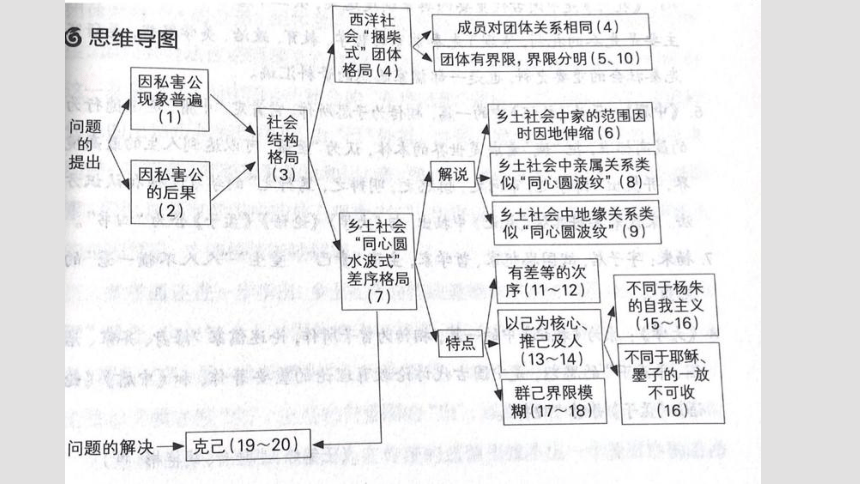

继乡下人“愚”的问题后,费孝通先生将关注点移至社会中普遍存在的“私”的现象上。本章中,作者借助与西洋社会格局的比较,以譬喻的方法形象阐释了中国乡土社会的结构特点,创造性地提出了“差序格局”这一核心概念,从社会结构的角度深入分析了造成乡土社会群己界限模糊的根本原因。

文章开头,费孝通先生列举了中国社会普遍存在的“因私害公”现象,揭示出由此引发的公德心“被自私心驱走”的后果,从而引出从社会结构格局角度探讨“群己”“人我”界限的问题。

《差序格局》章节阅读梳理

为了阐释乡土社会格局的特点,费孝通先生引入了西方社会格局作为参照,以捆柴为喻,深入浅出地阐明西方社会“团体格局”中成员平等、界限分明等特点。然后以中西方对“家庭”界限界定的差异,引出乡土社会的社会格局特点。作者以同心圆水波纹为喻,广泛关注了乡土社会中家庭关系、亲属关系及地缘关系的特点。文章先后提出“团体格局”“差序格局”“个人主义”“自我主义”等一系列概念,参照儒家经典中的相关论述,结合古代传统中的伦理道德问题,层层深入地展开论述,阐释了差序格局中有差等的次序、以己为核心、群己界限模糊等特点。在此基础上得出乡土社会处理群己关系重在“克己”的论断。

文章最后,作者指出在差序格局中私人联系的增加形成了社会关系,因此传统社会中的社会道德只在私人联系中发生意义,引出第五章《系维着私人的道德》的论述。

《差序格局》章节阅读梳理

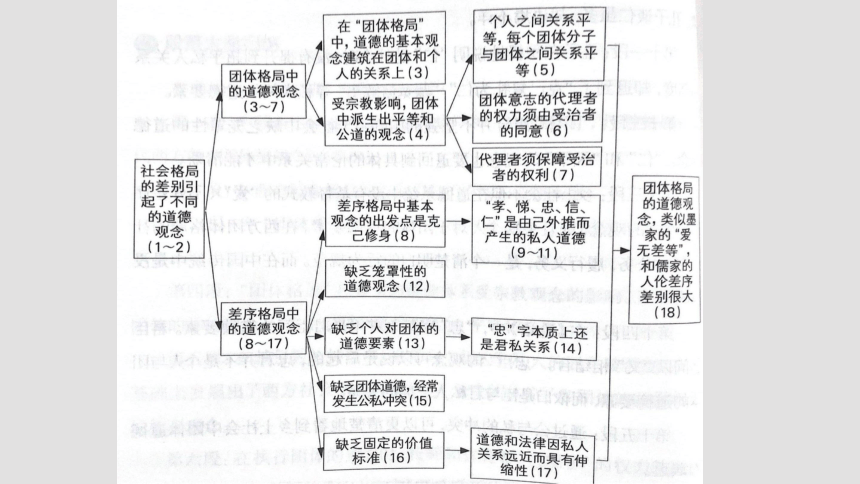

通过比对中国传统社会和现代西方社会的基层结构,费孝通先生认为,中国乡土社会的基层结构呈现出一种“差序格局”, 而西方社会则是“团体格局”。社会结构和格局的差别引发了东西方不同的道德观念。

由“团体格局”衍生出两个重要的观念:一是人与人之间的平等,二是团体对每个人的公道。团体意志的代理者的“权力”由受治者的同意而产生,因而其合法性必须建立在代理者能公平、公正地保证团体成员的权利这一基础之上。而中国乡土社会的“差序结构”是以“己”为中心的,其道德体系的出发点是克己修身,由“己”外推。对最主要的亲属,道德要素是孝和悌;对朋友,道德要素是忠和信。孝、悌、忠、信都是私人关系中的道德要素,即便是儒家学说中的核心观念“仁”, 也得退回为孝、悌、忠、信等私人的道德要素,才能被清晰地解释。

《系维着私人的道德》章节阅读梳理

费孝通还进一步指出:乡土社会的传统道德体系中欠缺不分差序的“兼爱”观念,也欠缺个人对团体的道德要素。在西方团体格局的社会中,“公务,履行义务。是一个清楚明白的行为规范,而在中国传统中是没有的”。无论是忠于职守的“忠”, 还是忠君爱国的“忠”, 都更接近的是私人关系中的“义”, 而不是针对团体。正因为在传统的道德里找不出一个笼罩性的道德观念,因而也欠缺固定的价值标准。中国的道德和法律,都得看所施对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩。

《系维着私人的道德》章节阅读梳理

“概念比较法”具体操作流程

概念比较法

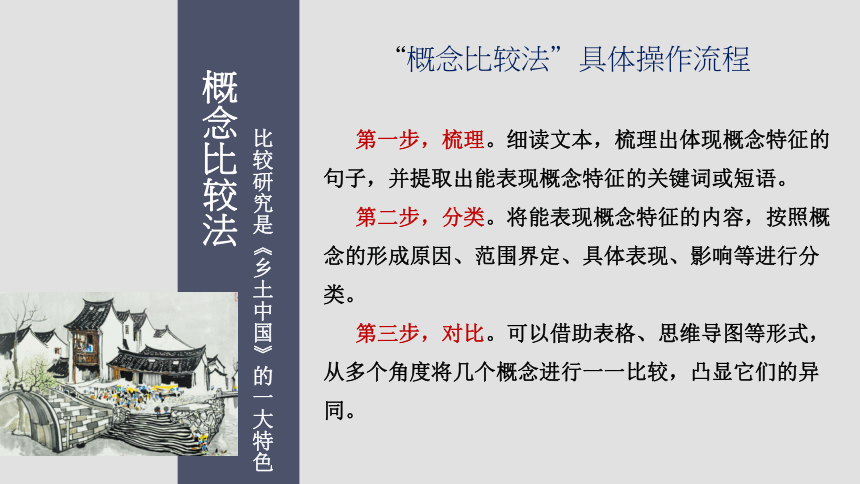

第一步,梳理。细读文本,梳理出体现概念特征的句子,并提取出能表现概念特征的关键词或短语。

第二步,分类。将能表现概念特征的内容,按照概念的形成原因、范围界定、具体表现、影响等进行分类。

第三步,对比。可以借助表格、思维导图等形式,从多个角度将几个概念进行一一比较,凸显它们的异同。

比较研究是《乡土中国》的一大特色

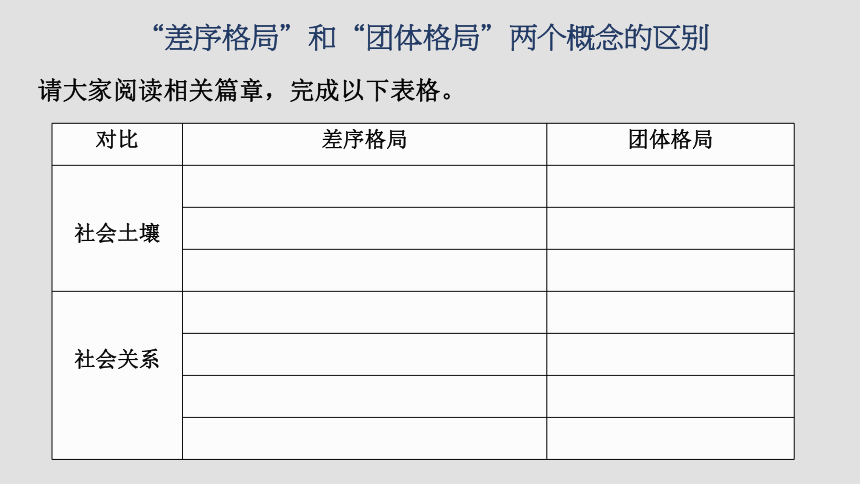

“差序格局”和“团体格局”两个概念的区别

请大家阅读相关篇章,完成以下表格。

对比 差序格局 团体格局

社会土壤

社会关系

“差序格局”和“团体格局”两个概念的区别

请大家阅读相关篇章,完成以下表格。

对比 差序格局 团体格局

社会土壤 乡土社会(身份社会) 现代社会(契约社会)

熟人社会 陌生人社会

自食其力/生活相互依赖程度低 团体合作/生活相互依赖程度高

社会关系 一根根私人联系所构成的网络 团体和个人(神和信徒)

公私、群己、人我界限模糊 公私、群己、人我界限清晰

同心圆波纹 捆柴

人伦差序,以“己”为中心 人人平等

“差序格局”和“团体格局”两个概念的区别

在“差序格局”和“团体格局” 下形成的“社会观念”和“道德体系”

社会观念 自我主义 个人主义

爱有差等 爱无差等/兼爱

道德体系 缺乏团体道德(具有伸缩性)

团体道德(有普遍的标准)

维持规范的力量是礼俗 维持规范的力量是宗教、宪法

“克己复礼”、私德在先 权利和义务

攀关系、讲交情 讲权利

概念比较法

请你也来试一试,比较“自我主义”和“个人主义”两个概念的区别。

“自我主义”和“个人主义”两个概念的区别表格参考

对比 自我主义 个人主义

社会结构的格局

特征

概念诠释

代表人物及其主张

“自我主义”和“个人主义”两个概念的区别表格参考

对比 自我主义 个人主义

社会结构的格局 差序格局 团体格局

特征 一切价值是以“己”作为中心 团体的存在是前提

平等观念、宪法观念

概念诠释 指差序格局模式下,一切价值以“己”为中心,具有相对性和伸缩性特点的价值观念 指团体格局模式下,追求平等观念、宪法观念的价值观念

代表人物及其主张 杨朱:主张“贵己”“人人不损一毫”,崇尚明哲保身,“忽略了自我主义的相对性和伸缩性”。 孔子:人情合该也有远近、亲疏、上下、尊卑的差别,即“爱有差等”。他的哲学是推己及人,具有相对性和伸缩性。 现代社会中的你我他

语言品读

请以《差序格局》和《系维着私人道德》为例,试着分析这两篇中的语句,初步感受作者写作语言特色。在阅读的过程中,圈点勾画,记录下自己的感悟与思考。

《乡土中国》的语言也很有特色。

品读语言示例

①说起私,我们就会想到“个人自扫门前雪,莫管他人屋上霜”的俗语。

②我们俗语里有“一表三千里”,也就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。

引用俗语,生动易懂、平易近人,如“各人”与“他人”,“自扫”与“莫管”,一句俗语,两处对比,说尽了只顾自己的崇“私”信条。

原文 语言特色

于是象格兰亨姆的公律,坏钱驱逐好钱一般,公德心就在这里被自私心驱走。

①西洋的社会有些象我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。……分扎得清楚不会乱的。 ②我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好象把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。 ③子曰:"为政以德,譬如北辰,居是所,而众星拱之。"这是很好的一个差序格局的譬喻,自己总是中心,象四季不移的北斗星,所有其他的人,随着他转动。

引入经济领域的一种劣币驱逐良币的现象,巧妙说明自私心驱逐公德心。

比喻,使概念变得通俗易懂、形象可感。例如,西洋社会团体格局下,社会关系是“捆柴”般的界限分明;乡土社会差序格局下,社会关系是“同心圆波纹”似的由“己”向外推。连政治格局也是如此。

原文 语言特色

①可是势力一变,树倒猢狲散,缩成一小团。到极端时,可以象苏秦潦倒归来,"妻不以为夫,嫂不以为叔。" ②或曰:"以德报怨,何如 "子曰:"何以报德 以直报怨,以德报德。"这是差序层次,孔子是决不放松的。 ③来。从它们的差别上看去,很多地方是刚刚相反的。在以自己作中心的社会关系网络中,最主要的自然是“克己复礼”,“壹是皆以修身为本。”——这是差序格局中道德体系的出发点。 ④。孟子最反对的就 是那一套。他说“夫物之不齐,物之情也,子比而同之,是乱天下也。”

大量引用古典文献,尤其是儒家经典作品,来佐证自己的学术观点,妙用无痕。例如,借“妻不以为夫,嫂不以为叔”说明苏秦的人际关系随势力潦倒而缩小到极致(连至亲也没有)。又如,孟子“夫物之不齐,物之情也”的主张,正是出于对人伦差序社会结构的肯定。

《差序格局》和《系维着私人的道德》这两篇语言生动形象、深入浅出、雅俗共赏。这既来自作者本身很强的语言表达能力,也依托于作者博古通今、学贯中西的深厚知识功底。

《乡土中国》一书,不管是其学术理论,还是其学术语言,都独树一帜,与众不同。费孝通并不是严格按照论文的格式和语言来写作本书的。本书更像是十四篇学术随笔,用深入浅出、通俗易懂的语言将乡土社会的诸多特征娓娓道来,

学以致用 解读文化

在精读文章的基础上,勾连传统,拓展眼界,在各种文化现象的勾连和分析中,深入思考书中相关理论。

内外勾连析著作,追古思今悟文化。

下面是一些古人“结亲”的现象。阅读《差序格局》和《系维着私人的道德》,你觉得人们“结亲”的心理动机可能是什么?

①民间社会,关系比较近的人家往往喜欢结“娃娃亲”。

②农民起义,很多组织内部,结为义父子或像“桃园三结义”这种结拜为兄弟的现象也很常见。

称兄道弟共扶危,沥胆披肝同赴死。

人们“结亲”的心理动机可能是为了拉近和想要亲近的人的距离,通过联姻或者结拜建立亲近的“血缘”(或接近于血缘)关系,把他拉入到自己的圈子里,成为“一家人”。在需要的时候,能从亲近的“家人”那里得到有力的帮助。

称兄道弟共扶危,沥胆披肝同赴死。

联系实际 思考生活

勾连书本内容和现实生活,让思想沟通书本内外,向其他书籍、向历史、向现实生活发散开去,体会差序格局对民族文化心理产生的深刻影响。

走进书中,从书中走向生活。

联系实际

1.阅读《差序格局》和《系维着私人的道德》,你能否从文化心理角度试着分析出现下列社会现象可能的原因。

①为什么中国人办事,喜欢四处“找关系”

②为什么人们口中常称的“自家人”不一定都具有血缘关系

2.差序格局是否仍然对当今社会产生影响 你觉得微信“朋友圈”算不算是差序格局的一种表现 微信“朋友圈”常见样的一些设定:有些人有权查看所有信息,有些人能查看半年内的信息,有些人只能查看三天内的信息。还有些人,根本不允许他加入自己的“朋友圈”。一个人对自己“朋友圈”中朋友查看权限的不同设定,依据的可能是什么

联系实际

1、①传统社会是一个人情社会。受差序格局响,传统社会的群己我界限是模糊不清的。“社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所成的网络,因之,我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义”。(《差序格局》)费孝通在研究中国乡村结构的基本特性时,独创出“差序格局”这一概念,旨在描述乡土社会亲疏远近的人际关系和受之影响而具有伸缩性的道德标准。对待事情,一个人要先弄清别人和自己关系的亲远近,“才能决定拿出什么标准来”。这种传统观念的影响至今还在,这也就是人们办事喜欢“找关系”的原因。

联系实际

②“自家人”的意思是一家人或同一团体内的人。一般情况,“自家人”指的是由生育和婚姻所构成的亲属关系。不过,还有一种情形:称对方“自家人”,是为了拉近与对方的关系。心理学上有一种“自己人效应”,指的是在人际交往中,通过把对方归入同一团体(阵营)系而建立起双方的友好关系,使得“自己”对“自己人(对方)”所说的话更值得信赖、更容易被接受。其目的往往是使对方更容易接受自己的观点、立场、甚至令人为难的请托。而对方的观点或请求,自己往往也会“礼尚往来”地表现出“是自己人,什么都好说!”的态度来。

联系实际

2.各抒己见,言之成理即可。

比如:①微信“朋友圈”算是差序格局的一种表现。微信“朋友圈”是以“己”为中心,依据别人和自己的亲疏远近来划分查看权限的网络社交圈。

②微信“朋友圈”不算是差序格局的一种表现。依据差序人伦,父母等血缘至亲是距离自己“最亲”“最近”的关系,按理应该享受最多的权限。但实际上,不少人的微信“朋友圈”对父母等开放的权限并没有好朋友多。可见,微信“朋友圈”的查看权限并未受差序格局影响。

感谢您的观看

乡土中国

此课件设计源于这本参考书

差序格局定道德

乡土中国

1、阅读篇章:《差序格局》《系维着私人的道德》

2、学习任务:将核心概念“差序格局”和“团体道德”进行比较,认清乡土社会的结构格局,并分析受差序格局影响而具有伸缩性的道德标准。

情境激趣

在生活中,我们经常听人说这样一句话:“咱俩谁跟谁啊!”当有人对你说这句话的时候,往往是想跟你表示亲近,其言下之意往往是“咱们可是很亲近的关系啊!”。但是,假设听到过他这句话的人们之间发生了巨大的利害冲突,都有求于他,而他只有能力帮助其中一人选择帮谁 为什么 他选择的依据是什么

A、朋友 B、邻居 C、儿子 D、同事 E、远方亲戚

情境激趣

选C、儿子。一般而言,当一个人身边的人们之间利益发生巨大冲的时候,这个人会先在心里给这些人排上顺序,首选和自己关系最亲近的人去帮助。但不管怎么排序,判定和自己发生社会关系的那一群人亲疏远近的依据点是固定不变的,那就是他自己。他的人际关系和道德标准是围绕着同心圆“己”展开的。像一个石子投入水中,必然在水中产生一个圆心,激起的水纹沿这个圆心向外扩张。“每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,”按离自己距离的远近来划分亲疏。水纹推得愈远,关系愈淡薄。这其实是由差序格局的社会结构格局决定的。

继乡下人“愚”的问题后,费孝通先生将关注点移至社会中普遍存在的“私”的现象上。本章中,作者借助与西洋社会格局的比较,以譬喻的方法形象阐释了中国乡土社会的结构特点,创造性地提出了“差序格局”这一核心概念,从社会结构的角度深入分析了造成乡土社会群己界限模糊的根本原因。

文章开头,费孝通先生列举了中国社会普遍存在的“因私害公”现象,揭示出由此引发的公德心“被自私心驱走”的后果,从而引出从社会结构格局角度探讨“群己”“人我”界限的问题。

《差序格局》章节阅读梳理

为了阐释乡土社会格局的特点,费孝通先生引入了西方社会格局作为参照,以捆柴为喻,深入浅出地阐明西方社会“团体格局”中成员平等、界限分明等特点。然后以中西方对“家庭”界限界定的差异,引出乡土社会的社会格局特点。作者以同心圆水波纹为喻,广泛关注了乡土社会中家庭关系、亲属关系及地缘关系的特点。文章先后提出“团体格局”“差序格局”“个人主义”“自我主义”等一系列概念,参照儒家经典中的相关论述,结合古代传统中的伦理道德问题,层层深入地展开论述,阐释了差序格局中有差等的次序、以己为核心、群己界限模糊等特点。在此基础上得出乡土社会处理群己关系重在“克己”的论断。

文章最后,作者指出在差序格局中私人联系的增加形成了社会关系,因此传统社会中的社会道德只在私人联系中发生意义,引出第五章《系维着私人的道德》的论述。

《差序格局》章节阅读梳理

通过比对中国传统社会和现代西方社会的基层结构,费孝通先生认为,中国乡土社会的基层结构呈现出一种“差序格局”, 而西方社会则是“团体格局”。社会结构和格局的差别引发了东西方不同的道德观念。

由“团体格局”衍生出两个重要的观念:一是人与人之间的平等,二是团体对每个人的公道。团体意志的代理者的“权力”由受治者的同意而产生,因而其合法性必须建立在代理者能公平、公正地保证团体成员的权利这一基础之上。而中国乡土社会的“差序结构”是以“己”为中心的,其道德体系的出发点是克己修身,由“己”外推。对最主要的亲属,道德要素是孝和悌;对朋友,道德要素是忠和信。孝、悌、忠、信都是私人关系中的道德要素,即便是儒家学说中的核心观念“仁”, 也得退回为孝、悌、忠、信等私人的道德要素,才能被清晰地解释。

《系维着私人的道德》章节阅读梳理

费孝通还进一步指出:乡土社会的传统道德体系中欠缺不分差序的“兼爱”观念,也欠缺个人对团体的道德要素。在西方团体格局的社会中,“公务,履行义务。是一个清楚明白的行为规范,而在中国传统中是没有的”。无论是忠于职守的“忠”, 还是忠君爱国的“忠”, 都更接近的是私人关系中的“义”, 而不是针对团体。正因为在传统的道德里找不出一个笼罩性的道德观念,因而也欠缺固定的价值标准。中国的道德和法律,都得看所施对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩。

《系维着私人的道德》章节阅读梳理

“概念比较法”具体操作流程

概念比较法

第一步,梳理。细读文本,梳理出体现概念特征的句子,并提取出能表现概念特征的关键词或短语。

第二步,分类。将能表现概念特征的内容,按照概念的形成原因、范围界定、具体表现、影响等进行分类。

第三步,对比。可以借助表格、思维导图等形式,从多个角度将几个概念进行一一比较,凸显它们的异同。

比较研究是《乡土中国》的一大特色

“差序格局”和“团体格局”两个概念的区别

请大家阅读相关篇章,完成以下表格。

对比 差序格局 团体格局

社会土壤

社会关系

“差序格局”和“团体格局”两个概念的区别

请大家阅读相关篇章,完成以下表格。

对比 差序格局 团体格局

社会土壤 乡土社会(身份社会) 现代社会(契约社会)

熟人社会 陌生人社会

自食其力/生活相互依赖程度低 团体合作/生活相互依赖程度高

社会关系 一根根私人联系所构成的网络 团体和个人(神和信徒)

公私、群己、人我界限模糊 公私、群己、人我界限清晰

同心圆波纹 捆柴

人伦差序,以“己”为中心 人人平等

“差序格局”和“团体格局”两个概念的区别

在“差序格局”和“团体格局” 下形成的“社会观念”和“道德体系”

社会观念 自我主义 个人主义

爱有差等 爱无差等/兼爱

道德体系 缺乏团体道德(具有伸缩性)

团体道德(有普遍的标准)

维持规范的力量是礼俗 维持规范的力量是宗教、宪法

“克己复礼”、私德在先 权利和义务

攀关系、讲交情 讲权利

概念比较法

请你也来试一试,比较“自我主义”和“个人主义”两个概念的区别。

“自我主义”和“个人主义”两个概念的区别表格参考

对比 自我主义 个人主义

社会结构的格局

特征

概念诠释

代表人物及其主张

“自我主义”和“个人主义”两个概念的区别表格参考

对比 自我主义 个人主义

社会结构的格局 差序格局 团体格局

特征 一切价值是以“己”作为中心 团体的存在是前提

平等观念、宪法观念

概念诠释 指差序格局模式下,一切价值以“己”为中心,具有相对性和伸缩性特点的价值观念 指团体格局模式下,追求平等观念、宪法观念的价值观念

代表人物及其主张 杨朱:主张“贵己”“人人不损一毫”,崇尚明哲保身,“忽略了自我主义的相对性和伸缩性”。 孔子:人情合该也有远近、亲疏、上下、尊卑的差别,即“爱有差等”。他的哲学是推己及人,具有相对性和伸缩性。 现代社会中的你我他

语言品读

请以《差序格局》和《系维着私人道德》为例,试着分析这两篇中的语句,初步感受作者写作语言特色。在阅读的过程中,圈点勾画,记录下自己的感悟与思考。

《乡土中国》的语言也很有特色。

品读语言示例

①说起私,我们就会想到“个人自扫门前雪,莫管他人屋上霜”的俗语。

②我们俗语里有“一表三千里”,也就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。

引用俗语,生动易懂、平易近人,如“各人”与“他人”,“自扫”与“莫管”,一句俗语,两处对比,说尽了只顾自己的崇“私”信条。

原文 语言特色

于是象格兰亨姆的公律,坏钱驱逐好钱一般,公德心就在这里被自私心驱走。

①西洋的社会有些象我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。……分扎得清楚不会乱的。 ②我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好象把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。 ③子曰:"为政以德,譬如北辰,居是所,而众星拱之。"这是很好的一个差序格局的譬喻,自己总是中心,象四季不移的北斗星,所有其他的人,随着他转动。

引入经济领域的一种劣币驱逐良币的现象,巧妙说明自私心驱逐公德心。

比喻,使概念变得通俗易懂、形象可感。例如,西洋社会团体格局下,社会关系是“捆柴”般的界限分明;乡土社会差序格局下,社会关系是“同心圆波纹”似的由“己”向外推。连政治格局也是如此。

原文 语言特色

①可是势力一变,树倒猢狲散,缩成一小团。到极端时,可以象苏秦潦倒归来,"妻不以为夫,嫂不以为叔。" ②或曰:"以德报怨,何如 "子曰:"何以报德 以直报怨,以德报德。"这是差序层次,孔子是决不放松的。 ③来。从它们的差别上看去,很多地方是刚刚相反的。在以自己作中心的社会关系网络中,最主要的自然是“克己复礼”,“壹是皆以修身为本。”——这是差序格局中道德体系的出发点。 ④。孟子最反对的就 是那一套。他说“夫物之不齐,物之情也,子比而同之,是乱天下也。”

大量引用古典文献,尤其是儒家经典作品,来佐证自己的学术观点,妙用无痕。例如,借“妻不以为夫,嫂不以为叔”说明苏秦的人际关系随势力潦倒而缩小到极致(连至亲也没有)。又如,孟子“夫物之不齐,物之情也”的主张,正是出于对人伦差序社会结构的肯定。

《差序格局》和《系维着私人的道德》这两篇语言生动形象、深入浅出、雅俗共赏。这既来自作者本身很强的语言表达能力,也依托于作者博古通今、学贯中西的深厚知识功底。

《乡土中国》一书,不管是其学术理论,还是其学术语言,都独树一帜,与众不同。费孝通并不是严格按照论文的格式和语言来写作本书的。本书更像是十四篇学术随笔,用深入浅出、通俗易懂的语言将乡土社会的诸多特征娓娓道来,

学以致用 解读文化

在精读文章的基础上,勾连传统,拓展眼界,在各种文化现象的勾连和分析中,深入思考书中相关理论。

内外勾连析著作,追古思今悟文化。

下面是一些古人“结亲”的现象。阅读《差序格局》和《系维着私人的道德》,你觉得人们“结亲”的心理动机可能是什么?

①民间社会,关系比较近的人家往往喜欢结“娃娃亲”。

②农民起义,很多组织内部,结为义父子或像“桃园三结义”这种结拜为兄弟的现象也很常见。

称兄道弟共扶危,沥胆披肝同赴死。

人们“结亲”的心理动机可能是为了拉近和想要亲近的人的距离,通过联姻或者结拜建立亲近的“血缘”(或接近于血缘)关系,把他拉入到自己的圈子里,成为“一家人”。在需要的时候,能从亲近的“家人”那里得到有力的帮助。

称兄道弟共扶危,沥胆披肝同赴死。

联系实际 思考生活

勾连书本内容和现实生活,让思想沟通书本内外,向其他书籍、向历史、向现实生活发散开去,体会差序格局对民族文化心理产生的深刻影响。

走进书中,从书中走向生活。

联系实际

1.阅读《差序格局》和《系维着私人的道德》,你能否从文化心理角度试着分析出现下列社会现象可能的原因。

①为什么中国人办事,喜欢四处“找关系”

②为什么人们口中常称的“自家人”不一定都具有血缘关系

2.差序格局是否仍然对当今社会产生影响 你觉得微信“朋友圈”算不算是差序格局的一种表现 微信“朋友圈”常见样的一些设定:有些人有权查看所有信息,有些人能查看半年内的信息,有些人只能查看三天内的信息。还有些人,根本不允许他加入自己的“朋友圈”。一个人对自己“朋友圈”中朋友查看权限的不同设定,依据的可能是什么

联系实际

1、①传统社会是一个人情社会。受差序格局响,传统社会的群己我界限是模糊不清的。“社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所成的网络,因之,我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义”。(《差序格局》)费孝通在研究中国乡村结构的基本特性时,独创出“差序格局”这一概念,旨在描述乡土社会亲疏远近的人际关系和受之影响而具有伸缩性的道德标准。对待事情,一个人要先弄清别人和自己关系的亲远近,“才能决定拿出什么标准来”。这种传统观念的影响至今还在,这也就是人们办事喜欢“找关系”的原因。

联系实际

②“自家人”的意思是一家人或同一团体内的人。一般情况,“自家人”指的是由生育和婚姻所构成的亲属关系。不过,还有一种情形:称对方“自家人”,是为了拉近与对方的关系。心理学上有一种“自己人效应”,指的是在人际交往中,通过把对方归入同一团体(阵营)系而建立起双方的友好关系,使得“自己”对“自己人(对方)”所说的话更值得信赖、更容易被接受。其目的往往是使对方更容易接受自己的观点、立场、甚至令人为难的请托。而对方的观点或请求,自己往往也会“礼尚往来”地表现出“是自己人,什么都好说!”的态度来。

联系实际

2.各抒己见,言之成理即可。

比如:①微信“朋友圈”算是差序格局的一种表现。微信“朋友圈”是以“己”为中心,依据别人和自己的亲疏远近来划分查看权限的网络社交圈。

②微信“朋友圈”不算是差序格局的一种表现。依据差序人伦,父母等血缘至亲是距离自己“最亲”“最近”的关系,按理应该享受最多的权限。但实际上,不少人的微信“朋友圈”对父母等开放的权限并没有好朋友多。可见,微信“朋友圈”的查看权限并未受差序格局影响。

感谢您的观看

乡土中国

此课件设计源于这本参考书

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读