2021—2022学年人教版高中语文必修二 第一单元1《荷塘月色》课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年人教版高中语文必修二 第一单元1《荷塘月色》课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 808.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-10 07:41:36 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

荷塘月色

朱自清

作者简介

朱自清(1898-1948),原名自华,字佩弦,号秋实。现代散文家、诗人、学者、民主战士。祖籍浙江绍兴。

幼年受家庭的传统教育,1916年考入北京大学预科班,次年入哲学系学习。1920年毕业后在江、浙一带中学任教。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。1948年8月病逝于北京。

1923 年发表长诗《毁灭》,震动当时诗坛,1929年出版诗文集《踪迹》,1925年任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。

诗集:《雪朝》《毁灭》

诗文集:《背影》《你我》《欧游杂记》

文论:《标准与尺度》《论雅俗共赏》

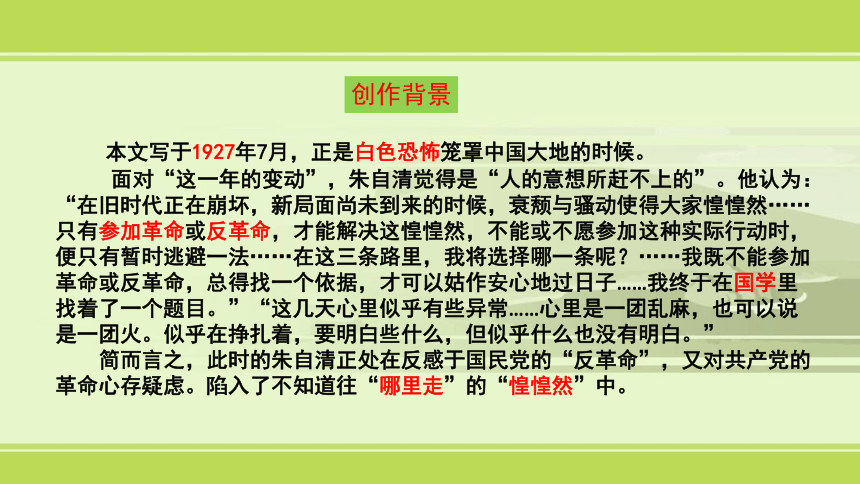

创作背景

本文写于1927年7月,正是白色恐怖笼罩中国大地的时候。

面对“这一年的变动”,朱自清觉得是“人的意想所赶不上的”。他认为:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然,不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避一法……在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”“这几天心里似乎有些异常……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”

简而言之,此时的朱自清正处在反感于国民党的“反革命”,又对共产党的革命心存疑虑。陷入了不知道往“哪里走”的“惶惶然”中。

1.形散而神不散。

2.意境深邃,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

3.语言优美凝练,富于文采。

散文的主要特点

散文的鉴赏技法

1.读散文要识得“文眼”。

文眼的设置因文而异,可是一个字、一句话、一个细节、一缕情思,乃至一景一物。

2.抓线索,理清作者思路。

3.注意散文表达手法。

4.展开联想,领会文章神韵。

5.品味散文语言。

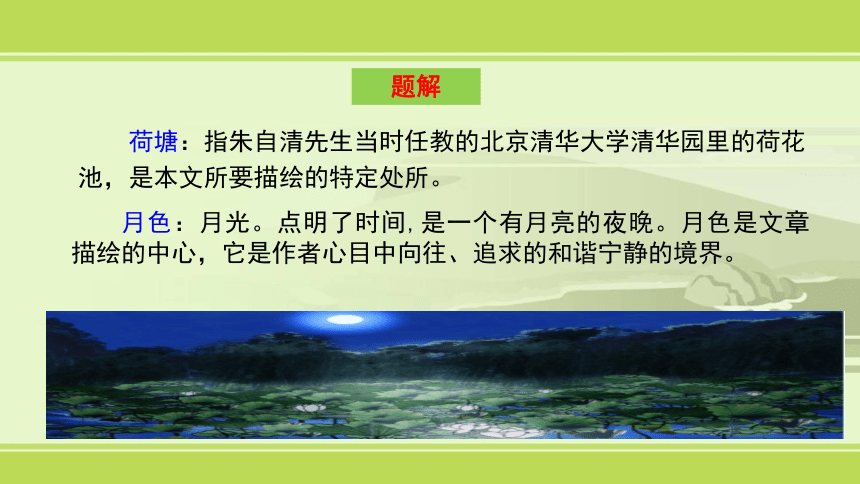

题解

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。

月色:月光。点明了时间,是一个有月亮的夜晚。月色是文章描绘的中心,它是作者心目中向往、追求的和谐宁静的境界。

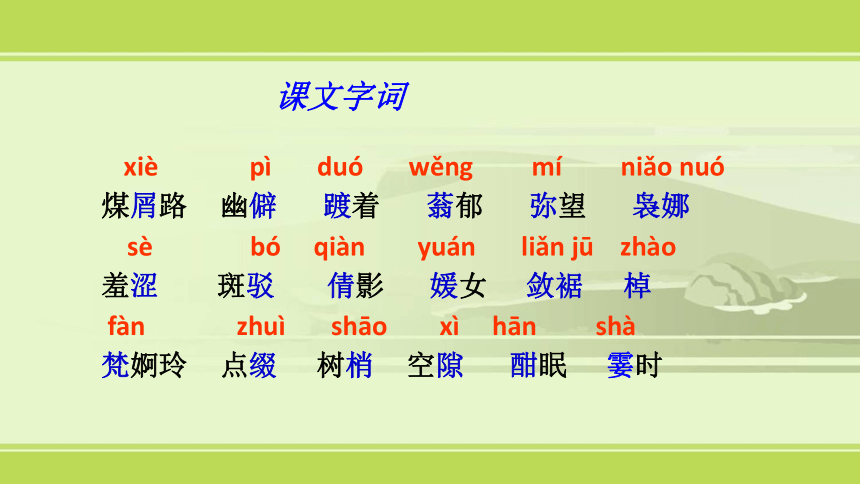

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅娜

sè bó qiàn yuán liǎn jū zhào

羞涩 斑驳 倩影 媛女 敛裾 棹

fàn zhuì shāo xì hān shà

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 霎时

课文字词

■这篇文章主要写了什么?

荷 塘

月 色

第四段侧重荷塘,写月色下的荷塘。

第五段侧重月色,写荷塘上的月色。

速读文章:找出作者的行踪以及心情变化的句子。

作者的行踪是如何的?

家

小路

荷塘

家

四周

请快速找出文中能表现出作者情感变化的语句。

1、这几天心里颇不宁静。

2、我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。

3、我且受用这无边的荷香月色好了。

4、但热闹是它们的,我什么也没有。

5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

6、这令我到底惦着江南了。

暂得宁静

失去宁静

寻求宁静

颇不宁静

小径

求宁静

不宁静

得宁静

失宁静

文章

线索

暗线:情感变化

明线:空间变化

圆形

结构

小径

文章结构:

全文分三大部分:

一、 夜游荷塘缘起 (1): (点明题旨)

二、荷塘夜景(2-6): 小路----荷塘----月色----四周(主体)

三、联想述志(7-9): 回忆江南采莲旧俗(结尾)

理清思路,划分层次

2.朱自清为什么心里不宁静呢

1.作者为何深更半夜要去“日日走过”的荷塘散步

阅读第一段,思考:

1.对现实的不满和苦闷;

2.对政局和个人前途的忧虑;

3.表现了作者对美好自由幸福生活的向往。

阅读第二段,思考:

1.本段主要写什么地方的景物?景物有何特点?

2.分析作者感情,并说说为何有“今晚却很好”的感受。

阅读第三段,思考:

1.你认为本段是记叙为主还是抒情为主?

2.在这样的环境中作者有何心境?

阅读第四段,思考:

1.第4节描写了什么画面?哪些景物?有何特点?

2.这些景物按什么顺序排列

3.景物描写主要使用了什么手法?

月下的荷塘

弥望 田田 出水很高 (比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕 (通感)

颤动(比喻、拟人)

看不见的 脉脉

静

动

幽雅宁静

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

结构详解

博喻:用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,叫博喻,又叫连比。运用博喻能加强语意,增添气势。

例如: 辽阔无边的天空掠过一只飞雁,是单纯的底色上一点灵动的色彩,是山川美景中的一点生气,一点情调。

通感是视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉互为转移,把一种感官的感觉移到另一感官上的表现手法,也有人把它称之为“移觉”。

观众的目光刺得他浑身疼 。

王老师的骂声硬梆梆地隔空砸来 。

捧一把温暖的阳光,采满一篮醉人的花香,抓住几声清脆的鸟叫 。

声音初不甚大,也觉入耳有说不出来的妙境;五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴,三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一处不畅快 。

第5节描写了塘上的月色,作者是如何描写月色的?你认为哪些词用得生动、传神?

阅读第四段,思考:

荷塘上的月色

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

荷塘的四面

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

整体的风光

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

叶:

田田

上

静

1.月下荷塘

花:

多姿

香:

缕缕

波:

凝碧

素淡宁静

→

→

动

2.塘上月色

月光:

泻

青雾:

浮

洗

叶花:

月影:

和谐

朦胧和谐

(正面描写)

(侧面烘托)

3.四周景色

树色 树姿

树梢 远山

树缝 灯光

蝉鸣 蛙声

静

清幽热闹

→

动

下

明线:游踪 (外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

文章结构

三、写作特点

1.形象美——手法多样(鲜明的比喻,明显的对比, 强烈的衬托,生动的拟人,传神的通感)

2.语言美——新颖而不失生动自然,描述传神,节奏协调(量词、叠词)

3.意境美——融情入景、即景抒情

荷塘月色

朱自清

作者简介

朱自清(1898-1948),原名自华,字佩弦,号秋实。现代散文家、诗人、学者、民主战士。祖籍浙江绍兴。

幼年受家庭的传统教育,1916年考入北京大学预科班,次年入哲学系学习。1920年毕业后在江、浙一带中学任教。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。1948年8月病逝于北京。

1923 年发表长诗《毁灭》,震动当时诗坛,1929年出版诗文集《踪迹》,1925年任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。

诗集:《雪朝》《毁灭》

诗文集:《背影》《你我》《欧游杂记》

文论:《标准与尺度》《论雅俗共赏》

创作背景

本文写于1927年7月,正是白色恐怖笼罩中国大地的时候。

面对“这一年的变动”,朱自清觉得是“人的意想所赶不上的”。他认为:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然,不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避一法……在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”“这几天心里似乎有些异常……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”

简而言之,此时的朱自清正处在反感于国民党的“反革命”,又对共产党的革命心存疑虑。陷入了不知道往“哪里走”的“惶惶然”中。

1.形散而神不散。

2.意境深邃,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

3.语言优美凝练,富于文采。

散文的主要特点

散文的鉴赏技法

1.读散文要识得“文眼”。

文眼的设置因文而异,可是一个字、一句话、一个细节、一缕情思,乃至一景一物。

2.抓线索,理清作者思路。

3.注意散文表达手法。

4.展开联想,领会文章神韵。

5.品味散文语言。

题解

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。

月色:月光。点明了时间,是一个有月亮的夜晚。月色是文章描绘的中心,它是作者心目中向往、追求的和谐宁静的境界。

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅娜

sè bó qiàn yuán liǎn jū zhào

羞涩 斑驳 倩影 媛女 敛裾 棹

fàn zhuì shāo xì hān shà

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 霎时

课文字词

■这篇文章主要写了什么?

荷 塘

月 色

第四段侧重荷塘,写月色下的荷塘。

第五段侧重月色,写荷塘上的月色。

速读文章:找出作者的行踪以及心情变化的句子。

作者的行踪是如何的?

家

小路

荷塘

家

四周

请快速找出文中能表现出作者情感变化的语句。

1、这几天心里颇不宁静。

2、我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。

3、我且受用这无边的荷香月色好了。

4、但热闹是它们的,我什么也没有。

5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

6、这令我到底惦着江南了。

暂得宁静

失去宁静

寻求宁静

颇不宁静

小径

求宁静

不宁静

得宁静

失宁静

文章

线索

暗线:情感变化

明线:空间变化

圆形

结构

小径

文章结构:

全文分三大部分:

一、 夜游荷塘缘起 (1): (点明题旨)

二、荷塘夜景(2-6): 小路----荷塘----月色----四周(主体)

三、联想述志(7-9): 回忆江南采莲旧俗(结尾)

理清思路,划分层次

2.朱自清为什么心里不宁静呢

1.作者为何深更半夜要去“日日走过”的荷塘散步

阅读第一段,思考:

1.对现实的不满和苦闷;

2.对政局和个人前途的忧虑;

3.表现了作者对美好自由幸福生活的向往。

阅读第二段,思考:

1.本段主要写什么地方的景物?景物有何特点?

2.分析作者感情,并说说为何有“今晚却很好”的感受。

阅读第三段,思考:

1.你认为本段是记叙为主还是抒情为主?

2.在这样的环境中作者有何心境?

阅读第四段,思考:

1.第4节描写了什么画面?哪些景物?有何特点?

2.这些景物按什么顺序排列

3.景物描写主要使用了什么手法?

月下的荷塘

弥望 田田 出水很高 (比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕 (通感)

颤动(比喻、拟人)

看不见的 脉脉

静

动

幽雅宁静

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

结构详解

博喻:用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,叫博喻,又叫连比。运用博喻能加强语意,增添气势。

例如: 辽阔无边的天空掠过一只飞雁,是单纯的底色上一点灵动的色彩,是山川美景中的一点生气,一点情调。

通感是视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉互为转移,把一种感官的感觉移到另一感官上的表现手法,也有人把它称之为“移觉”。

观众的目光刺得他浑身疼 。

王老师的骂声硬梆梆地隔空砸来 。

捧一把温暖的阳光,采满一篮醉人的花香,抓住几声清脆的鸟叫 。

声音初不甚大,也觉入耳有说不出来的妙境;五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴,三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一处不畅快 。

第5节描写了塘上的月色,作者是如何描写月色的?你认为哪些词用得生动、传神?

阅读第四段,思考:

荷塘上的月色

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

荷塘的四面

远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾般

整体的风光

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

由远及近、由静及动

叶:

田田

上

静

1.月下荷塘

花:

多姿

香:

缕缕

波:

凝碧

素淡宁静

→

→

动

2.塘上月色

月光:

泻

青雾:

浮

洗

叶花:

月影:

和谐

朦胧和谐

(正面描写)

(侧面烘托)

3.四周景色

树色 树姿

树梢 远山

树缝 灯光

蝉鸣 蛙声

静

清幽热闹

→

动

下

明线:游踪 (外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

文章结构

三、写作特点

1.形象美——手法多样(鲜明的比喻,明显的对比, 强烈的衬托,生动的拟人,传神的通感)

2.语言美——新颖而不失生动自然,描述传神,节奏协调(量词、叠词)

3.意境美——融情入景、即景抒情