第一章地球和地图第四节地形图的判读(第1课时)课件2021-2022学年人教版地理七年级上册(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一章地球和地图第四节地形图的判读(第1课时)课件2021-2022学年人教版地理七年级上册(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-10 13:57:22 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第四节 地形图的判读

(第1课时)

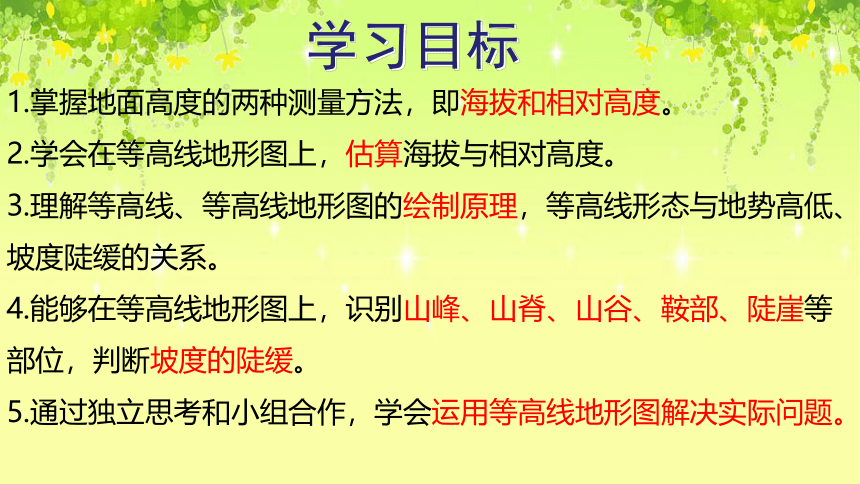

学习目标

1.掌握地面高度的两种测量方法,即海拔和相对高度。

2.学会在等高线地形图上,估算海拔与相对高度。

3.理解等高线、等高线地形图的绘制原理,等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

4.能够在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等部位,判断坡度的陡缓。

5.通过独立思考和小组合作,学会运用等高线地形图解决实际问题。

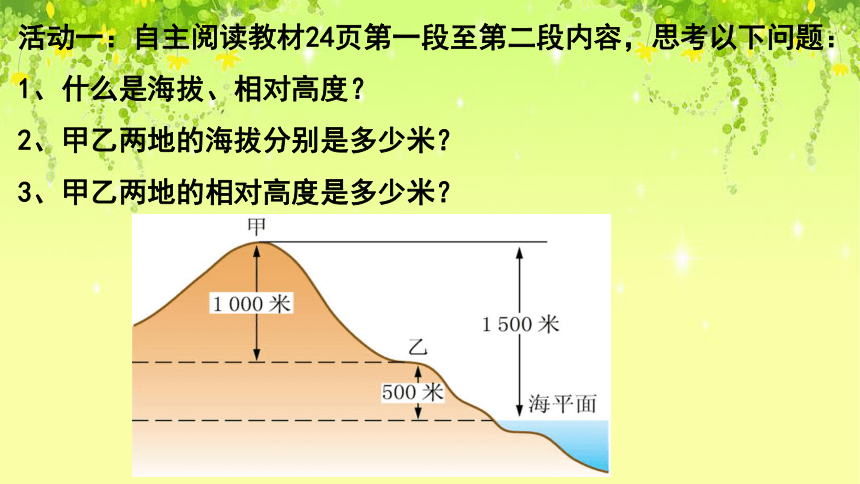

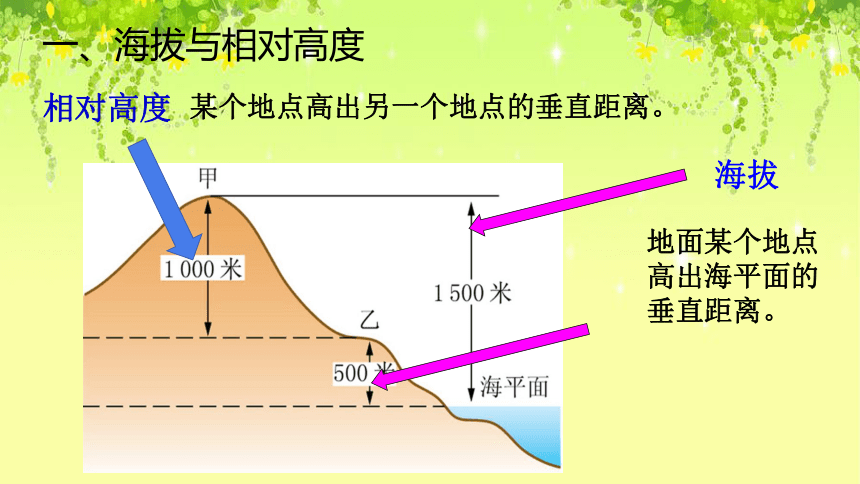

活动一:自主阅读教材24页第一段至第二段内容,思考以下问题:

1、什么是海拔、相对高度?

2、甲乙两地的海拔分别是多少米?

3、甲乙两地的相对高度是多少米?

地面某个地点高出海平面的垂直距离。

海拔

相对高度

某个地点高出另一个地点的垂直距离。

一、海拔与相对高度

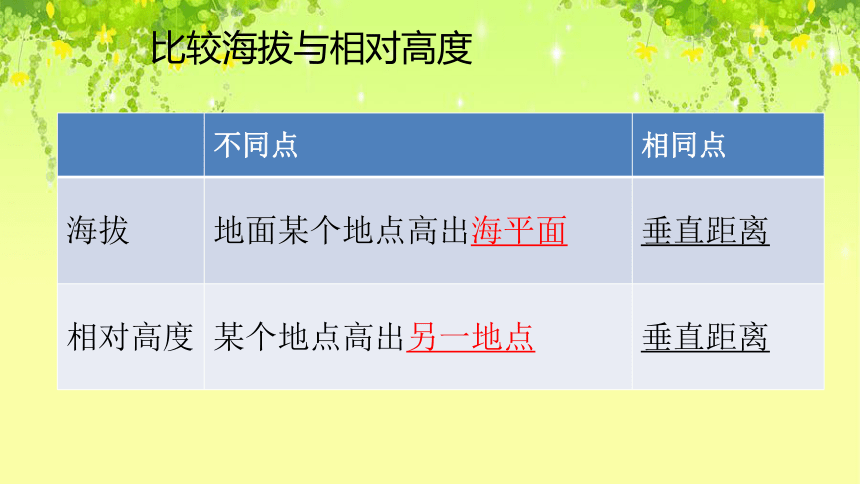

比较海拔与相对高度

不同点 相同点

海拔 地面某个地点高出海平面 垂直距离

相对高度 某个地点高出另一地点 垂直距离

1500米

1000米

500米

海 平 面

甲

乙

海拔与相对高度的单位是______。

米

相对高度

海拔

甲、乙两地的相对高度 =

甲地的海拔-乙地的海拔。

海拔

海拔约8844.43米

两地的相对高度为 米。

海拔约 -415米

8844.43-(-415)

死海

珠穆朗玛峰

世界陆地的最高点

世界陆地的最低点

求两地的相对高度

海拔的测量工具

手持GPS

指针式海拔仪

手表式海拔表

等高线

二、等高线地形图

海拔相同的点的连线

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

100

200

100

200

300

400

500

等高线地形图

等高线地形图

等高线地形图:用等高线表示高低起伏的地图

300

400

500

山

等高线绘法示意图

山峰A

山峰B

山脚C

山脚D

缓坡

陡坡

山

等高线稀疏

缓 坡

等高线密集

陡坡

等高线越密,坡度越陡

等高线越疏,坡度越缓

注意:“等高线越密,则地形坡度越陡” 只适用于同一幅图中

在等高线地形图上,可以判断坡度的陡缓。

等高线图与地形图对比

等高线稀疏坡度缓

等高线密集坡度陡

甲

乙

甲乙哪条登山路线省力些?为什么?

甲省力。

因为甲路线上的等高线稀疏,是缓坡。

陡密疏缓

1、等高线是曲线还是直线,是闭合的还是发散的?

2、同一条等高线上各点的海拔有什么不同?

3、两条相邻等高线间的高度差是否相等?

闭合的曲线

同一条等高线上的海拔相等

等高距相等

要求:在制成的山体模型中,标出等高线(如下图)

绘制等高线地形图

第一步

垂直距离

注意:标等高线时,应按垂直距离标线。

400米

500米

600米

700米

400米

500米

600米

700 米

鞍部

陡崖

山谷

山顶

山脊

正面图

背面图

A

A

B

C

D

E

说出字母所代表的山体部位名称

山峰

鞍部

陡崖

山脊

山谷

山峰

山峰

等高线数值内大外小

B盆地

B

1000

5000

3000

1700

3700

2700

A

A山顶

等高线呈闭合曲线,数值从中心向四周逐渐降低

等高线呈闭合曲线,数值从中心向四周逐渐升高

等高线向低处凸出

山脊

山谷

瞧,这里有什么?

等高线向高处凸出

山谷有河流发育

山脊

山谷

等高线弯曲时,凸出部分指向低处

等高线弯曲时,凸出部分指向高处

鞍 部

一组等高线的中间部分

鞍部

鞍部

陡崖

等高线重合的地方

适合的运动?

可能出现的景观?

攀岩

瀑布

地形 部位 序号 等高线特点

山顶 中间( )四周( )

鞍部 ( )之间的低地

山脊 等高线向( )处凸出

山谷 等高线向( )处凸出

陡崖 等高线( )

缓坡 等高线( )

陡坡 等高线( )

①

④

②

③

⑤

⑦

⑥

两个山顶

低

稀疏

密集

100

300

500

700

900

1100

5

6

1

4

3

2

7

100

300

500

重叠

总结:山体不同部位等高线特征

高

低

高

①

山峰 山脊 山谷 鞍部 陡崖

▲

等高线闭合,数值从中间向四周逐渐降低

等高线的弯曲部分向低处凸出

等高线的弯曲部分向高处凸出

两个山峰之间的低地

等高线重叠

形象记忆

山体不同部位: 、 、 、 、 。

山顶

鞍部

山脊

山谷

陡崖

山顶

鞍部

山谷

陡崖

山脊

握住拳头就是立体的地形

把手伸开就是平面的等高线图

等深线

我们把水域中深度相等的各点连接成的线,叫作等深线。

从等深线所标注的深度,可以看出海底的深浅。

从等深线的疏密状况,可以看出海底坡度的大小。

第四节 地形图的判读

(第1课时)

学习目标

1.掌握地面高度的两种测量方法,即海拔和相对高度。

2.学会在等高线地形图上,估算海拔与相对高度。

3.理解等高线、等高线地形图的绘制原理,等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

4.能够在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等部位,判断坡度的陡缓。

5.通过独立思考和小组合作,学会运用等高线地形图解决实际问题。

活动一:自主阅读教材24页第一段至第二段内容,思考以下问题:

1、什么是海拔、相对高度?

2、甲乙两地的海拔分别是多少米?

3、甲乙两地的相对高度是多少米?

地面某个地点高出海平面的垂直距离。

海拔

相对高度

某个地点高出另一个地点的垂直距离。

一、海拔与相对高度

比较海拔与相对高度

不同点 相同点

海拔 地面某个地点高出海平面 垂直距离

相对高度 某个地点高出另一地点 垂直距离

1500米

1000米

500米

海 平 面

甲

乙

海拔与相对高度的单位是______。

米

相对高度

海拔

甲、乙两地的相对高度 =

甲地的海拔-乙地的海拔。

海拔

海拔约8844.43米

两地的相对高度为 米。

海拔约 -415米

8844.43-(-415)

死海

珠穆朗玛峰

世界陆地的最高点

世界陆地的最低点

求两地的相对高度

海拔的测量工具

手持GPS

指针式海拔仪

手表式海拔表

等高线

二、等高线地形图

海拔相同的点的连线

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

100

200

100

200

300

400

500

等高线地形图

等高线地形图

等高线地形图:用等高线表示高低起伏的地图

300

400

500

山

等高线绘法示意图

山峰A

山峰B

山脚C

山脚D

缓坡

陡坡

山

等高线稀疏

缓 坡

等高线密集

陡坡

等高线越密,坡度越陡

等高线越疏,坡度越缓

注意:“等高线越密,则地形坡度越陡” 只适用于同一幅图中

在等高线地形图上,可以判断坡度的陡缓。

等高线图与地形图对比

等高线稀疏坡度缓

等高线密集坡度陡

甲

乙

甲乙哪条登山路线省力些?为什么?

甲省力。

因为甲路线上的等高线稀疏,是缓坡。

陡密疏缓

1、等高线是曲线还是直线,是闭合的还是发散的?

2、同一条等高线上各点的海拔有什么不同?

3、两条相邻等高线间的高度差是否相等?

闭合的曲线

同一条等高线上的海拔相等

等高距相等

要求:在制成的山体模型中,标出等高线(如下图)

绘制等高线地形图

第一步

垂直距离

注意:标等高线时,应按垂直距离标线。

400米

500米

600米

700米

400米

500米

600米

700 米

鞍部

陡崖

山谷

山顶

山脊

正面图

背面图

A

A

B

C

D

E

说出字母所代表的山体部位名称

山峰

鞍部

陡崖

山脊

山谷

山峰

山峰

等高线数值内大外小

B盆地

B

1000

5000

3000

1700

3700

2700

A

A山顶

等高线呈闭合曲线,数值从中心向四周逐渐降低

等高线呈闭合曲线,数值从中心向四周逐渐升高

等高线向低处凸出

山脊

山谷

瞧,这里有什么?

等高线向高处凸出

山谷有河流发育

山脊

山谷

等高线弯曲时,凸出部分指向低处

等高线弯曲时,凸出部分指向高处

鞍 部

一组等高线的中间部分

鞍部

鞍部

陡崖

等高线重合的地方

适合的运动?

可能出现的景观?

攀岩

瀑布

地形 部位 序号 等高线特点

山顶 中间( )四周( )

鞍部 ( )之间的低地

山脊 等高线向( )处凸出

山谷 等高线向( )处凸出

陡崖 等高线( )

缓坡 等高线( )

陡坡 等高线( )

①

④

②

③

⑤

⑦

⑥

两个山顶

低

稀疏

密集

100

300

500

700

900

1100

5

6

1

4

3

2

7

100

300

500

重叠

总结:山体不同部位等高线特征

高

低

高

①

山峰 山脊 山谷 鞍部 陡崖

▲

等高线闭合,数值从中间向四周逐渐降低

等高线的弯曲部分向低处凸出

等高线的弯曲部分向高处凸出

两个山峰之间的低地

等高线重叠

形象记忆

山体不同部位: 、 、 、 、 。

山顶

鞍部

山脊

山谷

陡崖

山顶

鞍部

山谷

陡崖

山脊

握住拳头就是立体的地形

把手伸开就是平面的等高线图

等深线

我们把水域中深度相等的各点连接成的线,叫作等深线。

从等深线所标注的深度,可以看出海底的深浅。

从等深线的疏密状况,可以看出海底坡度的大小。