广东省江门市恩平黄冈实验中学2021-2022学年上学期高三历史一轮复习周测卷历史(七)(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省江门市恩平黄冈实验中学2021-2022学年上学期高三历史一轮复习周测卷历史(七)(Word版,含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-12 07:49:27 | ||

图片预览

文档简介

高三一轮复习40分钟周测卷/历史

古代中国经济的基本结构与特点(上)

(考试时间40分钟,满分100分)

一、选择题(本题共16小题、每小题4分,共64分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)

1.从发现的商代铸铜遗址来看,铸铜作坊主要分布在都城遗址和地方性中心聚落遗址,一般的村落遗址中基本不见。都城遗址中的铸铜作坊在规模、铸造技艺、生产铜器的数量等方面,都遥遥领先于地方性中心聚落遗址。这从本质上体现了商代

A.官营手工业集中在都城 B.手工业文明相对发达

C.社会各个阶层等级分明 D.都城的经济职能突出

2.下图为青铜盘,内盘底铸有铭文18行,284字,是周代微氏家族一名叫墙的史官作盘并记述的,称为“史墙盘”:前段铭文颂扬文武、成、康、昭、穆六代周王的功绩,后段记叙微氏家族和作本盘者自身六代的事迹。以下说法不正确的是

A.增添了西周微氏家族的研究史料 B.可为西周制度研究提供文物证据

C.反映民营手工业不断发展的证据 D.铭文记载可与《诗经》相互印证

3.下表为先秦诸子的思想语录。据下表可知,先秦诸子

流派 人物 思想语录

儒家 孟子 不违农时,谷不可胜食也

法家 管仲(为法家假借) 强本事,去无用,然后民可使富

墨家 墨子 食不可不务也,地不可不力也

商家 计然 末病则财不出,农病则草不辟矣

A.强调推行抑商政策 B.认同农业地位

C.重视变革生产方式 D.力促国家统一

4.春秋时期,土地耕作制度从休耕制开始向连种制过渡,出现两者并存的局面,到战国时期连种制占据主导地位。导致这一变化的主要原因是

A.井田制的瓦解 B.耕种技术的进步

C.劳动人口的增长 D.小农经济的形成

5.《诗经》中的某些诗篇将对亲人的思念落实在由父母、妻子、兄弟组成的家庭中,家庭作为情感的归宿受到反复吟咏。这一现象反映了当时

A.纲常伦理社会秩序已经确立 B.传统土地制度发生变化

C.小国寡民社会心理基本形成 D.士庶宗族观念得到强化

6.在湖北云梦睡虎地秦基出土的“厩苑律"有这样的规定:负责饲养耕牛的厩苑,在四月、七月、十月和正月评比耕牛。满一年,在正月举行大考核,成绩优秀者赏赐田啬夫酒一壶,干肉十条;如果用牛耕田,牛的腰围减瘦了,每减瘦一寸要对主事者处笞刑十下。材料不能说明当时

A.较为重视农耕畜力的保护 B.耕牛在经济生活中占有重要地位

C.已有管理农业生产的官员 D.铁犁牛耕是各地主要的耕作方式

7.《礼记·月令》针对酿酒业提出“林稻必齐,曲蘖必时....毋有差贷”。《秦律·工律》规定“为器同物者,其小大、短长、广夹(狭)必等”。这说明当时的政府

A.扼杀能工巧匠的聪明才智 B.重视手工业产品质量的管理

C.维护森严的行业等级制度 D.限制手工业生产规模的扩大

8.苏州相城区古宫黄泥村的西汉古墓中出土了一批墓葬品包括青铜镜、陶壶、陶瓿和陶罐以及釉陶,都是两个一对的组合,不仅器形较大,釉色更好,而且保存完好。据此可知当时的苏州

A.手工业技术比较发达 B.铁器尚未运用于农业

C.民营手工业有所发展 D.青铜器皿的普遍使用

9.有学者依据汉代文献和秦汉简牍统计出商品有300多种,归纳为24个行业,其中有不少是小农需要购进的商品,如牲畜类、陶器类、药物类、调料类等。材料反映小农经济的发展

A.促进商品经济的发展 B.推动庄园经济的出现

C.导致铁制农具的使用 D.得益于重农抑商政策

10.下表为史籍关于汉代农业发展的历史叙述。下列推论正确的是

记述 出处

“关东富人益众,多规良田,役使贫民。 《汉书·陈汤传》

“(张禹)内殖货财,家以田为业。及富贵,多买田至四百顷,皆泾渭溉灌,极膏腴上价。 《汉书·张禹传》

“(宁成)费贷买陂田千余顷,假贫民,役使数千家。” 《汉书·酷吏列传》

“(宜帝时明子方)暴至巨富,田有七百余顷,舆马仆隶,比于邦君。” 《后汉书·阴识传附阴兴传》

政府的重农抑商观念逐步强化 B.农民遭受的封建剥削加重

C.汉代大地主土地经营得到发展 D.汉代农业商品化水平提升

11.文学作品是研究历史的重要史料之一,元稹在《织女词》中描述到:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得。”各地还有所谓“祖传秘方”的存在。上述现象最能说明

A.古代手工业技术传承的特点 B.民营手工业与市场联系密切

C.手工业专业生产水平提高 D.古代妇女的社会地位低下

12.《新唐书百官志》记载:“细镂之工,教以四年;车路乐器之工,三年;平漫刀刀鞘之工,二年,矢镞竹漆屈柳之工,半焉;冠冕弁帻之工,九月。教作者传家技,四委以令丞试工,岁终以监试之,皆物勒工名。”材料主要反映了

A.产品的市场占有率成为主要考核指标

工种技术的难易度影响工匠学制长短

产品主要用于交纳赋税和家庭的消费

D.技术传承的开放性保证产品质量精美

13.从16世纪中叶开始,玉米、香薯、马铃薯等原产于美洲的粮食作物先后传入中国,种植面积迅速扩大、逐步成为主导性的农作物品种。据此可知

A.缓和了明清人口增长压力 B.改变了明初的农业种植结构

C.精耕细作进一步走向成熟 D.对外开放加速明清经济发展

14、明初瓷都景德镇有官窑58座,民窑不过20座,但是,到明末民窑已达到二三百座,并且“官搭民烧“现象逐步增多。这反映了

A.私营手工业逐步占据主导地位 B.官营手工业已经破产

C.资本主义葫芽的产生 D.皇室贵族党器 需求量日益减少

15.清朝前期,广东各地“煤觔所出日广,商人获利日多,纷纷告争,自愿增税承采”,甚至安徽商人也来广东办煤窑。在此过程中,出现了一批以煤为业的煤窑世家和煤窑主。这反映出,此时广东

A.徽商集团垄断了采煤业 B.政府丧失对矿权的控制

C.新的生产方式获得成长 D.工矿业近代化趋势凸显

16.清代北京门头沟煤矿矿工多系无籍流民,每年七月以后,窑主“按公平时价,雇人工作”,到次年五月,煤窑就暂时停工,“以避盛暑煤毒”,矿工“即行散工”。这表明当时

A.工场手工业规模大范围广 B.矿工有一定的人身自由

C.煤窑停工使流民大量出现 D.窑主与矿工是隶属关系

二、非选择题(本题共2小题,共36分)

17.研究中国传统农业社会中的农贷问题,是理解中国农村经济生活中“国家一农民”关系的一把钥匙、阅读材料,完成下列要求。(24分)

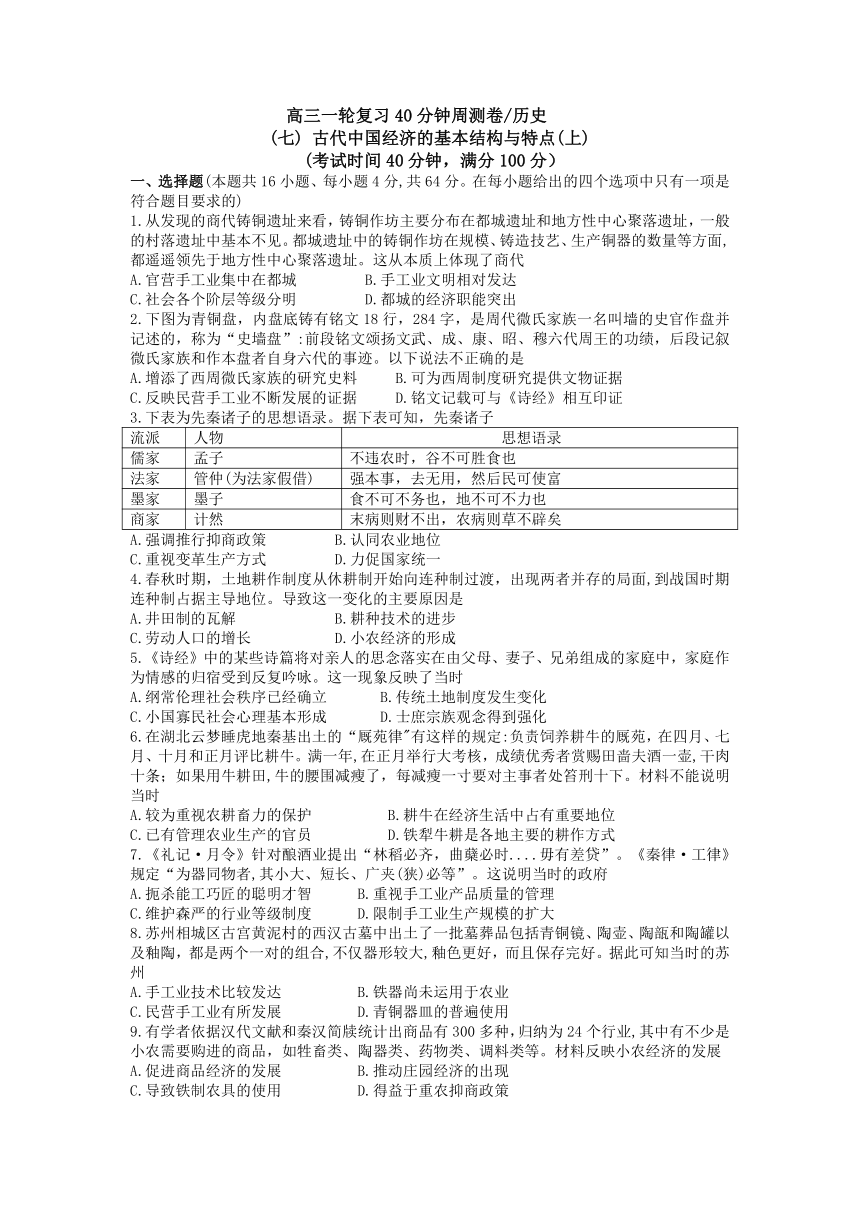

材料一 西汉时期部分国家赈贷及其用途类别

时间 史料 出处 类别

文帝三年 贷种食未入,入未备者,皆赦之 《汉书·文帝纪》 生产和消费并贷

元狩三年 徙贫民,衣食皆仰给县官,假予产业 《史记·平准书》 生产和消费并贷

本始四年 遣使者振贷困乏 《汉书·宣帝纪》 生产性借贷

清康熙年间部分国家赈货

年份 地区 事由 贷放措施 赈贷物

康熙三年 浙江海宁 刮题风、修海塘 动款 货币

康熙五年 广东 旱突 动支通省积谷散赈 谷物

康熙十年 淮扬 民饥 截留漕粮6万担,开仓米4万担 粮米

——摘编自《中国历代自然灾害 与历代盛世农业政策资料》

材料二 对于小农而言,过贫则造反,过富则独立,只有不贫不富的状态最有利于国家对小农的控制。···国长期以来国家政权与农村社会都依赖于增长缓慢的农业剩余,农民依赖于这种剩余而生存,国家依赖于这种剩余而运作,因此两者之间的紧张关系长久存在。....正因如此,在中国历史上,各个朝代大都有赈贷之举,其主要原因是维持小农不贫不富的生存状态,以防崩断国家与小农间的微弱均衡关系。

——摘编自张杰(农户、国家与中国农贷制度:一个长期视角》

材料三 夫发仓廪,本以利民,而其弊反甚;仓舍一启,豪强骈集;里胥乡老,匿贫估富。公家之积,祗以饱市井游食之徒;而野处之民,曾不得见糠秕。富者连车方舆,而贫者曾不获斗升。

(1)根据材料一,概括古代中国国家农贷的主要特征。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出国家实施农贷的目的,并说明国家农贷不能保持小农“不贫不富"状态的原因。(14 分)

(3)根据材料三,概括国家农贷在推行过程中遇到的困难。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

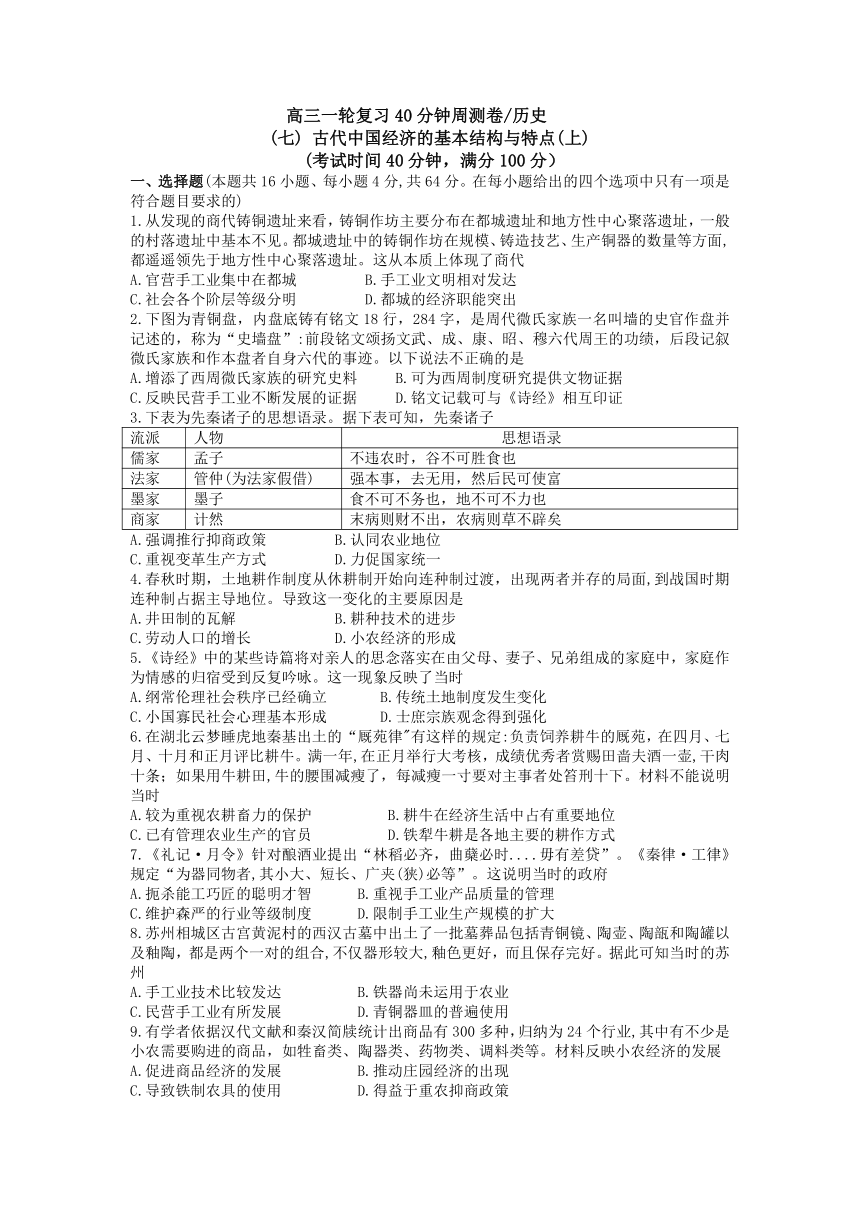

材料 汉代各农耕区劳动生产率比较表

农耕区域 劳动者 年人均垦田亩数 农作制度 平均亩产量 粮食总收入量 粮价(西汉中期为例) 折合钱币

南方农耕区 一个普通农民 9——10大亩(23小亩) 一年一熟 1.37石 32石

100钱 3200钱

中部农耕区 一个普通农民 30小亩 一年一熟 1.5石 45石 100钱 4500钱

西、北屯垦区 一个屯田卒 34大亩(74小亩) 一年一熟 0.4石 29石 100钱 2900钱

——摘编自黄今言、温乐平(汉代不同农耕区之劳动生产率的考察》

根据材料并结合所学中国古代史知识,对表格的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合)

参考答案

选择题 1—5 CCBBB 6-10 DBAAC 11-15 ABAAC 16 B

非选择题

(1)特征:生产性农贷与消费性农贷并重;实物农贷为主要形式(农贷形式包括实物与资金但以实物为主);农贷带有赈灾救济性质。(6分)

(2)目的:维护小农经济的延续;调节贫富差距,扩大国家经济来源;赚灾教济缓解社会矛盾,以巩固统治。(8分)

原因:封建国家政权的维持必须依赖于对农民的盘剥和掠夺;土地私有制(土地兼并)必将导致贫富分化。(6分)

(3)困难:地方势力巧取豪夺,国家农贷对象发生严重偏离;农民未得实利,贫富差距反而加大。(4分)

[解析] (1)根据西汉时期部分国家赈贷的类别“生产和消费并贷”可知,生产性农贷与消费性农贷并重;根据清康熙年间部分国家赈贷的“赈贷物”为“谷物”“粮米”可知,实物农贷为主要形式(农贷形式包括实物与资金,但以实物为主);根据清康熙年间部分国家赈贷的事由为“刮飓风、修海塘”“旱灾”“民饥”可知,农贷带有赈灾救济性质。

(2)目的:根据“其主要原因是维持小农不贫不富的生存状态”可知,维护小农经济的延续;根据“对于小农而言,过贫则造反,过富则独立,只有不贫不富的状态最有利于国家对小农的控制”可知,调节贫富差距;根据“国家依赖于这种剩余而运作”可知,扩大国家经济来源;根据所学知识可知,赈灾救济,级解社会矛盾,以巩固统治。原因:可以结合材料和所学,从封建私有制固有的弊端、封建国家政权依赖于对农民的剥削等方面进行分析阐述。

(3)根据“仓舍-一启,豪强骈集;里胥乡老,匿贫佑富”可知,地方势力巧取豪夺,国家农贷对象发生严重偏离;根据"富者连车方舆,而贫者曾不获斗升”可知,农民未得实利,贫富差距反而加大。

18.示例

看法:中部农耕经济得到发展。(3 分)

说明:地势平坦,土质肥沃,便于开垦;铁制农具得到推广,牛耕广为使用;精耕细作的农业传统得到发展;处于统治中心,贯彻重农政策最为得力,兴修大量水利工程,注重运用先进生产工具与技术。(9分)

示例2:

看法:南北差距较大。(3分)

说明:北部农耕经济开发较早;处于全国经济重心与统治中心;铁制农具和牛耕得到推广;兴修了较多的水利工程。南方开发晚于北方;铁制工具与牛耕推广不如北方,耕作技术相对滞后;由于国家统一,加之良好的气候与生态环境,农业经济也得到发展。 汉朝推行重农政策,推动了农业发展。(9 分)

[解析]回答本题,可以分南方、中部与西、北地区进行阐述,也可以总体上分析地区农耕发展不平衡,如南北差距较大;又如中部农耕区最高,南方次之,西、北部最低。分析说明时,注意从生产力与生产技术、水利农业文明历史劳动者素质、政治中心的影响、土地占有情况、自然环境等角度说明原因。

古代中国经济的基本结构与特点(上)

(考试时间40分钟,满分100分)

一、选择题(本题共16小题、每小题4分,共64分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)

1.从发现的商代铸铜遗址来看,铸铜作坊主要分布在都城遗址和地方性中心聚落遗址,一般的村落遗址中基本不见。都城遗址中的铸铜作坊在规模、铸造技艺、生产铜器的数量等方面,都遥遥领先于地方性中心聚落遗址。这从本质上体现了商代

A.官营手工业集中在都城 B.手工业文明相对发达

C.社会各个阶层等级分明 D.都城的经济职能突出

2.下图为青铜盘,内盘底铸有铭文18行,284字,是周代微氏家族一名叫墙的史官作盘并记述的,称为“史墙盘”:前段铭文颂扬文武、成、康、昭、穆六代周王的功绩,后段记叙微氏家族和作本盘者自身六代的事迹。以下说法不正确的是

A.增添了西周微氏家族的研究史料 B.可为西周制度研究提供文物证据

C.反映民营手工业不断发展的证据 D.铭文记载可与《诗经》相互印证

3.下表为先秦诸子的思想语录。据下表可知,先秦诸子

流派 人物 思想语录

儒家 孟子 不违农时,谷不可胜食也

法家 管仲(为法家假借) 强本事,去无用,然后民可使富

墨家 墨子 食不可不务也,地不可不力也

商家 计然 末病则财不出,农病则草不辟矣

A.强调推行抑商政策 B.认同农业地位

C.重视变革生产方式 D.力促国家统一

4.春秋时期,土地耕作制度从休耕制开始向连种制过渡,出现两者并存的局面,到战国时期连种制占据主导地位。导致这一变化的主要原因是

A.井田制的瓦解 B.耕种技术的进步

C.劳动人口的增长 D.小农经济的形成

5.《诗经》中的某些诗篇将对亲人的思念落实在由父母、妻子、兄弟组成的家庭中,家庭作为情感的归宿受到反复吟咏。这一现象反映了当时

A.纲常伦理社会秩序已经确立 B.传统土地制度发生变化

C.小国寡民社会心理基本形成 D.士庶宗族观念得到强化

6.在湖北云梦睡虎地秦基出土的“厩苑律"有这样的规定:负责饲养耕牛的厩苑,在四月、七月、十月和正月评比耕牛。满一年,在正月举行大考核,成绩优秀者赏赐田啬夫酒一壶,干肉十条;如果用牛耕田,牛的腰围减瘦了,每减瘦一寸要对主事者处笞刑十下。材料不能说明当时

A.较为重视农耕畜力的保护 B.耕牛在经济生活中占有重要地位

C.已有管理农业生产的官员 D.铁犁牛耕是各地主要的耕作方式

7.《礼记·月令》针对酿酒业提出“林稻必齐,曲蘖必时....毋有差贷”。《秦律·工律》规定“为器同物者,其小大、短长、广夹(狭)必等”。这说明当时的政府

A.扼杀能工巧匠的聪明才智 B.重视手工业产品质量的管理

C.维护森严的行业等级制度 D.限制手工业生产规模的扩大

8.苏州相城区古宫黄泥村的西汉古墓中出土了一批墓葬品包括青铜镜、陶壶、陶瓿和陶罐以及釉陶,都是两个一对的组合,不仅器形较大,釉色更好,而且保存完好。据此可知当时的苏州

A.手工业技术比较发达 B.铁器尚未运用于农业

C.民营手工业有所发展 D.青铜器皿的普遍使用

9.有学者依据汉代文献和秦汉简牍统计出商品有300多种,归纳为24个行业,其中有不少是小农需要购进的商品,如牲畜类、陶器类、药物类、调料类等。材料反映小农经济的发展

A.促进商品经济的发展 B.推动庄园经济的出现

C.导致铁制农具的使用 D.得益于重农抑商政策

10.下表为史籍关于汉代农业发展的历史叙述。下列推论正确的是

记述 出处

“关东富人益众,多规良田,役使贫民。 《汉书·陈汤传》

“(张禹)内殖货财,家以田为业。及富贵,多买田至四百顷,皆泾渭溉灌,极膏腴上价。 《汉书·张禹传》

“(宁成)费贷买陂田千余顷,假贫民,役使数千家。” 《汉书·酷吏列传》

“(宜帝时明子方)暴至巨富,田有七百余顷,舆马仆隶,比于邦君。” 《后汉书·阴识传附阴兴传》

政府的重农抑商观念逐步强化 B.农民遭受的封建剥削加重

C.汉代大地主土地经营得到发展 D.汉代农业商品化水平提升

11.文学作品是研究历史的重要史料之一,元稹在《织女词》中描述到:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得。”各地还有所谓“祖传秘方”的存在。上述现象最能说明

A.古代手工业技术传承的特点 B.民营手工业与市场联系密切

C.手工业专业生产水平提高 D.古代妇女的社会地位低下

12.《新唐书百官志》记载:“细镂之工,教以四年;车路乐器之工,三年;平漫刀刀鞘之工,二年,矢镞竹漆屈柳之工,半焉;冠冕弁帻之工,九月。教作者传家技,四委以令丞试工,岁终以监试之,皆物勒工名。”材料主要反映了

A.产品的市场占有率成为主要考核指标

工种技术的难易度影响工匠学制长短

产品主要用于交纳赋税和家庭的消费

D.技术传承的开放性保证产品质量精美

13.从16世纪中叶开始,玉米、香薯、马铃薯等原产于美洲的粮食作物先后传入中国,种植面积迅速扩大、逐步成为主导性的农作物品种。据此可知

A.缓和了明清人口增长压力 B.改变了明初的农业种植结构

C.精耕细作进一步走向成熟 D.对外开放加速明清经济发展

14、明初瓷都景德镇有官窑58座,民窑不过20座,但是,到明末民窑已达到二三百座,并且“官搭民烧“现象逐步增多。这反映了

A.私营手工业逐步占据主导地位 B.官营手工业已经破产

C.资本主义葫芽的产生 D.皇室贵族党器 需求量日益减少

15.清朝前期,广东各地“煤觔所出日广,商人获利日多,纷纷告争,自愿增税承采”,甚至安徽商人也来广东办煤窑。在此过程中,出现了一批以煤为业的煤窑世家和煤窑主。这反映出,此时广东

A.徽商集团垄断了采煤业 B.政府丧失对矿权的控制

C.新的生产方式获得成长 D.工矿业近代化趋势凸显

16.清代北京门头沟煤矿矿工多系无籍流民,每年七月以后,窑主“按公平时价,雇人工作”,到次年五月,煤窑就暂时停工,“以避盛暑煤毒”,矿工“即行散工”。这表明当时

A.工场手工业规模大范围广 B.矿工有一定的人身自由

C.煤窑停工使流民大量出现 D.窑主与矿工是隶属关系

二、非选择题(本题共2小题,共36分)

17.研究中国传统农业社会中的农贷问题,是理解中国农村经济生活中“国家一农民”关系的一把钥匙、阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一 西汉时期部分国家赈贷及其用途类别

时间 史料 出处 类别

文帝三年 贷种食未入,入未备者,皆赦之 《汉书·文帝纪》 生产和消费并贷

元狩三年 徙贫民,衣食皆仰给县官,假予产业 《史记·平准书》 生产和消费并贷

本始四年 遣使者振贷困乏 《汉书·宣帝纪》 生产性借贷

清康熙年间部分国家赈货

年份 地区 事由 贷放措施 赈贷物

康熙三年 浙江海宁 刮题风、修海塘 动款 货币

康熙五年 广东 旱突 动支通省积谷散赈 谷物

康熙十年 淮扬 民饥 截留漕粮6万担,开仓米4万担 粮米

——摘编自《中国历代自然灾害 与历代盛世农业政策资料》

材料二 对于小农而言,过贫则造反,过富则独立,只有不贫不富的状态最有利于国家对小农的控制。···国长期以来国家政权与农村社会都依赖于增长缓慢的农业剩余,农民依赖于这种剩余而生存,国家依赖于这种剩余而运作,因此两者之间的紧张关系长久存在。....正因如此,在中国历史上,各个朝代大都有赈贷之举,其主要原因是维持小农不贫不富的生存状态,以防崩断国家与小农间的微弱均衡关系。

——摘编自张杰(农户、国家与中国农贷制度:一个长期视角》

材料三 夫发仓廪,本以利民,而其弊反甚;仓舍一启,豪强骈集;里胥乡老,匿贫估富。公家之积,祗以饱市井游食之徒;而野处之民,曾不得见糠秕。富者连车方舆,而贫者曾不获斗升。

(1)根据材料一,概括古代中国国家农贷的主要特征。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出国家实施农贷的目的,并说明国家农贷不能保持小农“不贫不富"状态的原因。(14 分)

(3)根据材料三,概括国家农贷在推行过程中遇到的困难。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 汉代各农耕区劳动生产率比较表

农耕区域 劳动者 年人均垦田亩数 农作制度 平均亩产量 粮食总收入量 粮价(西汉中期为例) 折合钱币

南方农耕区 一个普通农民 9——10大亩(23小亩) 一年一熟 1.37石 32石

100钱 3200钱

中部农耕区 一个普通农民 30小亩 一年一熟 1.5石 45石 100钱 4500钱

西、北屯垦区 一个屯田卒 34大亩(74小亩) 一年一熟 0.4石 29石 100钱 2900钱

——摘编自黄今言、温乐平(汉代不同农耕区之劳动生产率的考察》

根据材料并结合所学中国古代史知识,对表格的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合)

参考答案

选择题 1—5 CCBBB 6-10 DBAAC 11-15 ABAAC 16 B

非选择题

(1)特征:生产性农贷与消费性农贷并重;实物农贷为主要形式(农贷形式包括实物与资金但以实物为主);农贷带有赈灾救济性质。(6分)

(2)目的:维护小农经济的延续;调节贫富差距,扩大国家经济来源;赚灾教济缓解社会矛盾,以巩固统治。(8分)

原因:封建国家政权的维持必须依赖于对农民的盘剥和掠夺;土地私有制(土地兼并)必将导致贫富分化。(6分)

(3)困难:地方势力巧取豪夺,国家农贷对象发生严重偏离;农民未得实利,贫富差距反而加大。(4分)

[解析] (1)根据西汉时期部分国家赈贷的类别“生产和消费并贷”可知,生产性农贷与消费性农贷并重;根据清康熙年间部分国家赈贷的“赈贷物”为“谷物”“粮米”可知,实物农贷为主要形式(农贷形式包括实物与资金,但以实物为主);根据清康熙年间部分国家赈贷的事由为“刮飓风、修海塘”“旱灾”“民饥”可知,农贷带有赈灾救济性质。

(2)目的:根据“其主要原因是维持小农不贫不富的生存状态”可知,维护小农经济的延续;根据“对于小农而言,过贫则造反,过富则独立,只有不贫不富的状态最有利于国家对小农的控制”可知,调节贫富差距;根据“国家依赖于这种剩余而运作”可知,扩大国家经济来源;根据所学知识可知,赈灾救济,级解社会矛盾,以巩固统治。原因:可以结合材料和所学,从封建私有制固有的弊端、封建国家政权依赖于对农民的剥削等方面进行分析阐述。

(3)根据“仓舍-一启,豪强骈集;里胥乡老,匿贫佑富”可知,地方势力巧取豪夺,国家农贷对象发生严重偏离;根据"富者连车方舆,而贫者曾不获斗升”可知,农民未得实利,贫富差距反而加大。

18.示例

看法:中部农耕经济得到发展。(3 分)

说明:地势平坦,土质肥沃,便于开垦;铁制农具得到推广,牛耕广为使用;精耕细作的农业传统得到发展;处于统治中心,贯彻重农政策最为得力,兴修大量水利工程,注重运用先进生产工具与技术。(9分)

示例2:

看法:南北差距较大。(3分)

说明:北部农耕经济开发较早;处于全国经济重心与统治中心;铁制农具和牛耕得到推广;兴修了较多的水利工程。南方开发晚于北方;铁制工具与牛耕推广不如北方,耕作技术相对滞后;由于国家统一,加之良好的气候与生态环境,农业经济也得到发展。 汉朝推行重农政策,推动了农业发展。(9 分)

[解析]回答本题,可以分南方、中部与西、北地区进行阐述,也可以总体上分析地区农耕发展不平衡,如南北差距较大;又如中部农耕区最高,南方次之,西、北部最低。分析说明时,注意从生产力与生产技术、水利农业文明历史劳动者素质、政治中心的影响、土地占有情况、自然环境等角度说明原因。

同课章节目录