2021-2022学年统编版高中语文必修上册7.《短歌行》《归园田居(其一)》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册7.《短歌行》《归园田居(其一)》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《短歌行》《归园田居(其一)》教学设计

学习目标:

1、读懂诗歌,掌握诗歌情感的表达方式:用典、借景抒情。(重点)

2、体会中国三大主流传统文化。(重点)

3、学会写作:写辩论词。(难点)

第一课时

自主研习《短歌行》《归园田居(其一)》

学习任务:熟读两首诗,对照《曹操的风骨》和《质朴真淳的陶渊明》,结合“导学案”资料,了解作者生平,分别概括两首诗歌的表现手法和情感。

第二课时

兼济天下之苦与独善其身之乐

活动1:感受古人面对时光流逝的多情。

活动引导:“流光容易把人抛,红了樱桃,绿芭蕉。”时间是一个奇妙而伟大的东西,有人说时间无情,有人说时间珍贵。有人说时间是最好的药剂师,可以治愈一切伤口;有人说时间是最伟大的见证者,日久能见人心。面对时间的命题,古人是敏感而多情的,他们将个人的感受、个人的命运,融入到宇宙的永恒中,思考人生的价值。先来看看下面的诗词,看看不同的诗人对时光都有怎样的感触。

采桑子·十年前是尊前客

欧阳修 (宋)

十年前是尊前客,月白风清,忧患凋零。老去光阴速可惊。

鬓华虽改心无改,试把金觥。旧曲重听。犹似当年醉里声。

明确:久经人世沧桑、宦海浮沉,纵使时光流逝、词人容颜渐老,但那颗充满活力的心,却还似从前一样。

满江红(节选)

岳飞(宋)

三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

明确:过去的时光虽已建立一些功名,但如同尘土微不足道,好男儿,要抓紧时间为国建功立业,不要空空将青春消磨,徒自悲切。

金缕衣

无名氏 (唐)

劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。花开堪折直须折,莫待无花空折枝。

明确:金钱财富很重要,但不及人生青春,珍惜当下,珍惜眼前。

春江花月夜(节选)

张若虚(唐)

江畔何人初见月?江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

明确:人生短暂,月之永恒;在时光流逝中,作者感受到了人之悲,月之孤,愁之永恒,离别是人类永远的母题。

活动2:快速阅读诗歌,找到两位诗人对时光流逝感慨的诗句,试着用一个字概括诗人对过去的认识。

明确:譬如朝露,去日苦多/误落尘网中,一去三十年。

苦与恨(悔)

任务二:分析诗人“苦”与“恨”原因。

活动1:阅读《短歌行》,说说诗人“苦”的原因,用诗句回答。

人生短暂:人生几何!譬如朝露。

人才难得:青青子衿,悠悠我心。/我有嘉宾,鼓瑟吹笙。/明明如月,何时可掇?/绕树三匝,何枝可依?

人心难得:天下归心。(统一天下)

活动2:阅读《归园田居(其一)》,说说诗人“恨”的原因,用诗句回答。

无法适应世俗:少无适俗韵,性本爱丘山。

留恋园田生活:羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

官场如同牢笼:久在樊笼里,复得返自然。

小结:

《短歌行》中诗人苦于人生短暂,时光飞逝,却苦于人才难得,而想“归”。表达了建立功业的雄心壮志及因人才难得而功业未成的苦闷。

《归园田居(其一)》中诗人恨过去浪费光阴,如同鸟入牢笼,鱼没浅池。想此,不觉悔恨不当初,而想“归”。表达了对官场生活的厌恶,对园田生活的热爱。

作务三:从两位诗人的“归心”,理解诗人不同的人生选择与追求。

活动1:重新认识两位诗人。(知人论世)诗人生活背景及诗人经历

曹操的时代背景在东汉末年。外戚与宦官交替专权,外戚强大,威胁皇权,皇帝则依靠宦官除掉外戚势力,宦官得势,又飞扬跋扈,卖官鬻爵,欺压良善,政治腐败,民不聊生。人们无法生活,便爆发了黄巾起义。朝廷无力镇压,便允许地方州府私人养兵镇压。黄巾起义被地主联合镇压下去,中央对地方的控制力也大大削弱了。宦官外戚勾心斗角,都想控制皇帝。中央的两股势力斗来斗去,没有心思力量去专制下面。州府长官便势力膨胀,集地方财政军事权利于一身,拥兵自重,割据一方。外戚何进欲借边疆董卓势力灭掉宦官。结果宦官与外戚同归于尽。董卓为自立威信废立皇帝。朝中大臣及地方长官不服,于是便有十八路诸侯讨董卓事。董卓残暴,烧杀抢掠,诸侯也各有自己的打算,不过都想借勤王发展自己的势力,并不能团结。连年的战争,灾荒,瘟疫是生产力受到极大的破坏,“白骨露于野,千里无鸡鸣。”人们都要求结束战乱,各样的人才也在为社会的前途担心,救民于水火之中这种责任感使大家都竭力奉献着自己的聪明才智。

陶渊明的时代背景在东晋末期至南朝宋初期。这个时代时局动荡不安,虽有过短暂的太平时期,但是战乱还是十分的频繁。国家政治贪腐,为了争夺权力私欲,仕途上充满了险恶,官场上充斥着贪腐贿赂之风。由于门阀制度森严,许多有志之士不能施展抱负,悲愤不已。在东晋王朝年间,北方的统治权一直是由赵国及前秦人等统治者掌管的。国家呈现分裂的状态,这个分裂的状态一直延续了两个朝代东晋、南北朝时期,前后分裂的时间为三百年。

曹操乃出身宦官之家。乱世之中散尽家财组建军队讨伐董卓,随后在征讨黄巾军的过程中收编了几十万大军,由此成为了东汉末年的霸主之一。后来又经历了官渡之战、远征乌桓、远征西凉等战役,一举消灭了北方“反曹”的势力与家族,可以说曹操虽崛起于微末之间,但却成就了鸿鹄之志,对此陈寿给了曹操八个字的评价:“非常之人,超世之杰。”

陶渊明,字元亮。或云潜,字渊明。浔阳柴桑人也。曾祖侃,晋大司马。渊明少有高趣,博学,善属文,颖脱不群,任真自得。尝著《五柳先生传》以自况,时人谓之实录。

家贫亲老,起为州祭酒。不堪吏职,少日,自解归。州召主簿,不就。躬耕自资,遂抱羸疾。江州刺史檀道济往候之,偃卧瘠馁有日矣。道济谓曰:“贤者处世,天下无道则隐,有道则至;今子生文明之世,奈何自苦如此?”对曰:“潜也何敢望贤?志不及也。”道济馈以粱肉,麾而去之。

后为镇军、建威参军。谓亲朋曰:“聊欲弦歌以为三径之资,可乎?”执事者闻之,以为彭泽令。公田悉令吏种秫,曰:“吾常得醉于酒,足矣!”妻子固请种粳,乃使二顷五十亩种秫,五十亩种粳。岁终,会郡遣督邮至,县吏请曰:“应束带见之。”渊明叹曰:“我岂能为五斗米,折腰向乡里小儿!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。

活动2:结合以上材料分析,曹操“苦”和陶渊明“恨”的根本原因。

明确:天下归一和回归园田。

不同的选择,不同的“归心”。选择的不同,各有思想的根源,其实就是文化的心理。

中国三大传统文化:佛、释、道。

儒家:拿得起。“儒”当然指儒家思想,以孔孟为代表,核心是仁、义、礼、智、信,逐步的达到“明德”、“至善”的境界。

佛家:放得下。“释”是指释迦牟尼,代表的佛家思想,追求出世,讲究清净,一心向善,相信因果循环,金刚经四句偈:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”

道家:想得开。“道”指的是道家,创始人是老子,著作《道德经》,讲的是人法地,地法天,天法道,道法自然,眼观天地,天人合一,心不要被一个东西吸引,不要偏执。

南怀瑾对于佛、释、道曾精辟的总结过:

佛学像百货店,有钱有闲,可去逛逛,逛了买东西也可,根本不逛也可,但社会需要他;

道家像药店,它包括兵家,纵横家的思想,乃至天文、地理、医药,一个国家、民族生病了非去这个药店不可;

儒家的孔孟思想是粮店,是天天要吃,要深切了解中国文化历史的演变,将来怎么办,就要研究四书。

儒、道相融:孔子曾问礼于老子,老子告曰:“君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。”

孟子据此演绎为“达则兼济天下,穷则独善其身。”

总结:

在浩瀚的历史长河中,一个人的人生是何其短暂,转眼,生命即逝。我们对于人生的选择其实并没有对错之分。积极入世,兼济天下的曹操,其大志,其有为之心令人叹服;归隐山林,独善其身,敢于放下,高洁的品质与追求也让人敬仰。积极入世,道路必定艰辛,必要承受普通人所不能承受之苦、之寂寞;独善其身,放下功名,保持自我本心,乐在悠游自在。不同的选择,相同的是对生命价值的追求,让自己的人生不留遗憾。

活动3:视频欣赏《全国抗击新冠肺炎疫情先进人物:陈薇》《李子柒:玫瑰酿》

第三课时

志之不同表达——用典和借景抒情

《尚书·尧典》中舜说,诗言志,歌永言,声依永,律和声。

“诗言志”是我国古代对诗的本质特征的认识。早期,诗、歌与乐、舞是合为一体的。诗即歌词,在实际表演中总是配合音乐、舞蹈而歌唱,后来诗、歌、乐、舞各自发展,独立成体。《尚书》:指出了诗与歌的内在联系。发心声以文字,即为诗;谐声和律,歌之以咏志。后来人们就把诗与歌并列,称为“诗歌”,已经成为诗的代名词了。

《短歌行》言求得人才,统一天下之志;《归园田居(其一)》言归隐之志。

任务一:比较两首诗,言志方式的不同。

活动1:阅读两首诗歌,从字句、朗读节拍(句式)、押韵方面的特点进行比较。

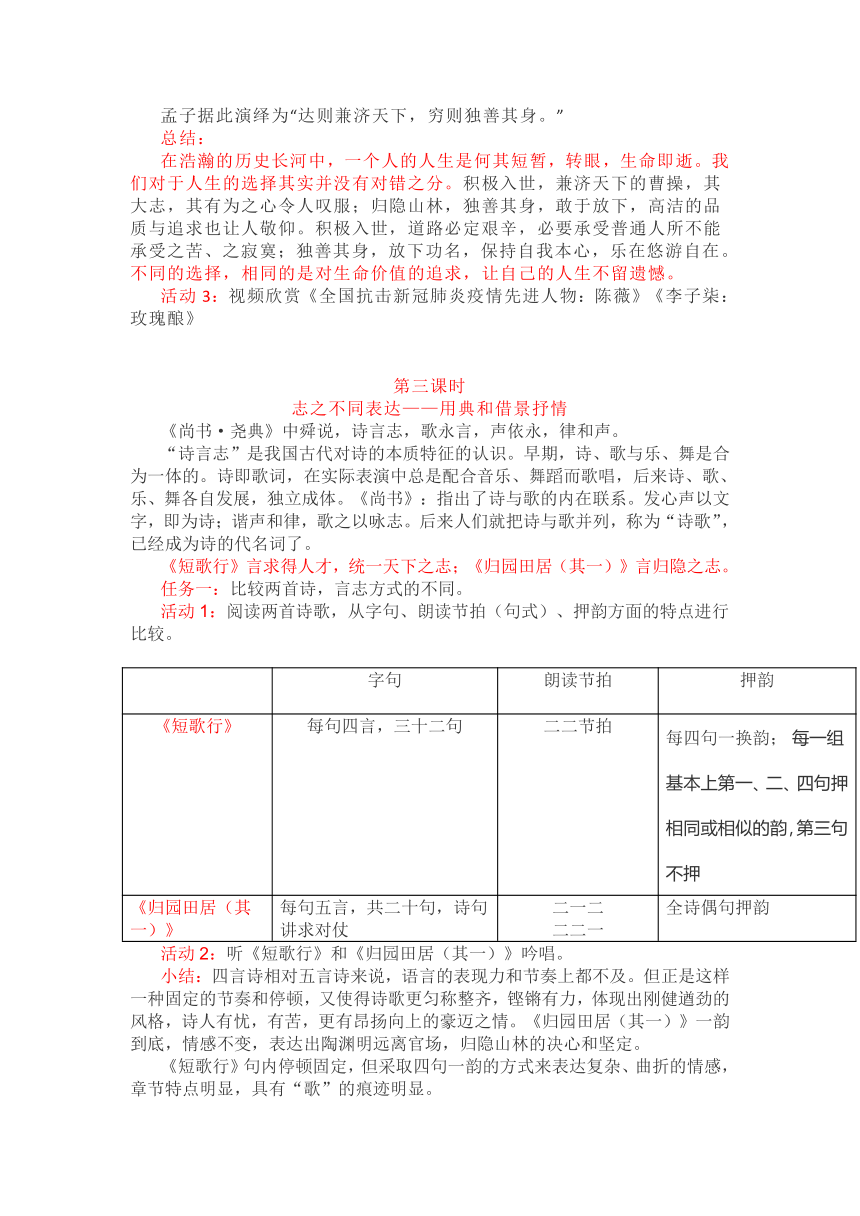

字句 朗读节拍 押韵

《短歌行》 每句四言,三十二句 二二节拍 每四句一换韵; 每一组基本上第一、二、四句押相同或相似的韵,第三句不押

《归园田居(其一)》 每句五言,共二十句,诗句讲求对仗 二一二 二二一 全诗偶句押韵

活动2:听《短歌行》和《归园田居(其一)》吟唱。

小结:四言诗相对五言诗来说,语言的表现力和节奏上都不及。但正是这样一种固定的节奏和停顿,又使得诗歌更匀称整齐,铿锵有力,体现出刚健遒劲的风格,诗人有忧,有苦,更有昂扬向上的豪迈之情。《归园田居(其一)》一韵到底,情感不变,表达出陶渊明远离官场,归隐山林的决心和坚定。

《短歌行》句内停顿固定,但采取四句一韵的方式来表达复杂、曲折的情感,章节特点明显,具有“歌”的痕迹明显。

《归园田居(其一)》五言利于表达是更多的、更丰富的内容,全诗一韵到底,对仗突出,具有独立文学形式的特点。

附古体诗资料:古体诗和古风诗是完全不相包容的。作为旧体诗当中一个古香古色大类别的古体诗,是在隋代唐初近体诗成形并流行开来之前,先后出现的多种诗体的总汇。其大致的范围是:

以《诗经》为代表的四言体;

以屈原《离骚》为代表的骚体;

以西汉“柏梁诗”和东汉张衡《思玄赋系辞》为代表的七言句体;

以无名氏《古诗十九首》及曹植为代表的五言句体;

还有适作歌谣哼唱的三言句体等。

活动3:言不同的“志”,两首诗采用了不同的抒情方式,试着分析。完成下表。

抒情方式主要指直接抒情和间接抒情(借景抒情、托物言志、用典、借古讽今)

附“用典”资料:

诗词写作中的“引典”这个概念,也包括如何在诗中引用的“人名”“地名”等写作方法。诗中的“用事”概念,可以用自己的事,可以用它人的事,可以用身边的小事,也可以用关乎江山社稷的大事。还可以用今天正在发生的事,也可以用过去的事,以至于很古远的一些传说。在诗词中运用神话、传说、历史故事或者引用前人用过的词句,都是在“用典”,也称为“用事”,这是古典诗词中十分普遍的现象。

在诗中“用典”,历来有不同的看法。有些人主张,“诗以用事为博”,甚至要求“无一字无来处”;有些人认为,“吟咏性情,何贵用事”,用典隶事有碍于感情的抒发,因此加以反对。

还有人认为,好的作品“不在用事,亦不在不用事。好用事,失之堆积;无事可用,失之枯寂;要在多读书,多识故实,引得的确,用得恰当。”看来,前两种观点带着片面性,第三种观点才是正确的,就是“典故可以用,但要用得精当、妥贴”

用诗学的角度来看,“事”本身也属于一种“意象”,把事件这个“意象”与其它例如景物风光等意象可以等同看待,它只是为了体现意境而需要的一个“道具”而已,这样,就比较好理解了。“事”为诗所利用,不是诗为“事”而着墨。

用典句 出处 含义 诗人情感

青青子衿,悠悠我心 《诗经·郑风·子衿》青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音? 青青的是你的衣领,悠悠的是我的思念。纵然我不曾去会你,难道你不把音信传? 比喻了对“贤才”的思念

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙 《诗经·小雅·鹿鸣》 只要你们到我这里来,我是一定会待以‘嘉宾’之礼的,我们是能够欢快融洽地相处并合作的。 表达了曹操求才若渴之情

海不厌深 《管子·形解》海不辞水,故能成其大;山不辞土,故能成其高;明主不厌人,故能成其众;士不厌学,故能成其圣。 希望尽可能多地接纳人才。 包容各类人才

周公吐哺,天下归心 《史记》一沐三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。 洗头时要多次挽起头发,吃一顿饭时多次停下,生怕失去天下有识之士。 引周公自比,说明求贤建业的心思

活动4:从意象和意境及描写手法的角度赏析《归园田居(其一)》中对景物的描写。

附“借景抒情”:借助景物描写来表达情感,主要有有借景抒情(写了景即可认为借景抒情)、触景生情(先有景后有情)、情景交融(寓情于景,见景不见情)。

明确:本诗主要采用了借景抒情、情景交融的手法。描绘的生活图景和表达的思想感情交融在一起,形成一种艺术境界,使读者通过想象觉得如同身临其境,感受到一种意境美,从而受到感染。如诗中我们所感触到的田亩草屋,成荫的榆柳,列植的桃李,黄昏的远村,依依的炊烟,深巷中的狗吠,桑颠上的鸡鸣。运用白描、对比手法,不着渲染,这些平平常常的事物,经过诗人的点化,都增添了无穷的情趣,构成一幅幅优美的画面。它们有近有远,有动有静,有声有色,有淡有浓,有活泼的生机,有自然的趣味。将这画面有机地组合起来,便又构成一幅清新自然,恬静美好的田园生活的图景,并从这图景中体会到诗人那归隐的无穷乐趣和乡居的安适心情,使读者感受到一种艺术的意境美。美景与乐情交融。

附“白描”:

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色。在文学创作上,“白描”则作为一种表现手法,用最简练的笔墨,不加烘托,刻画出鲜明生动的形象,不尚华丽,务求朴实。白描诗正如陆时雍所说:“善道景者,绝去形容,略加点缀,即真象显然,生韵亦流动矣。”平常之物在诗人的笔下都增添了无穷的情趣,构成了优美的画面。它要求抓住对象的特征,如实地勾勒出人物、事件、景物的情态面貌。

第四课时:兼济天下与独善其身之辩

教学重点:

1、指导学生写辩论稿。

2、组织班级辩论赛。

赛队(每队4人)参与。各参赛队中的4名成员,分别为一辩、二辩、三辩、四辩手。一辩主要是阐述本方观点;二、三辩主要是针对本方观点,开展攻辩;自由辩论四名辩手都可参与;提问环节,除四辩都可参与;四辩要能很好总结本方观点。

设主席一名:语文课代表

设投票环节:全体同学

设计时人员一名:

辩题:古人云,达则兼济天下,穷则独善其身。那么在危急之时,我们是兼济天下,还是独善其身呢?

程序及用时规定

顺序 程序 时间 备注

1 正方一辩发言,陈述本方观点 2分30秒

2 反方一辩发言,陈述本方观点 2分30秒

3 正方二辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒 每个提问不超过15秒

4 反方二辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒 每次回答不超过20秒

5 正方三辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒

6 反方三辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒

7 自由辩论(正方先开始) 8分钟

8 观众向正方提问一个问题 1分钟 除四辩外任意辩手回答

9 观众向反方提问一个问题 1分钟 同上

10 观众向正方提问一个问题 1分钟 同上

11 观众向反方提问一个问题 1分钟 同上

12 反方四辩总结陈词 3分钟

13 正方四辩总结陈词 3分钟

学习目标:

1、读懂诗歌,掌握诗歌情感的表达方式:用典、借景抒情。(重点)

2、体会中国三大主流传统文化。(重点)

3、学会写作:写辩论词。(难点)

第一课时

自主研习《短歌行》《归园田居(其一)》

学习任务:熟读两首诗,对照《曹操的风骨》和《质朴真淳的陶渊明》,结合“导学案”资料,了解作者生平,分别概括两首诗歌的表现手法和情感。

第二课时

兼济天下之苦与独善其身之乐

活动1:感受古人面对时光流逝的多情。

活动引导:“流光容易把人抛,红了樱桃,绿芭蕉。”时间是一个奇妙而伟大的东西,有人说时间无情,有人说时间珍贵。有人说时间是最好的药剂师,可以治愈一切伤口;有人说时间是最伟大的见证者,日久能见人心。面对时间的命题,古人是敏感而多情的,他们将个人的感受、个人的命运,融入到宇宙的永恒中,思考人生的价值。先来看看下面的诗词,看看不同的诗人对时光都有怎样的感触。

采桑子·十年前是尊前客

欧阳修 (宋)

十年前是尊前客,月白风清,忧患凋零。老去光阴速可惊。

鬓华虽改心无改,试把金觥。旧曲重听。犹似当年醉里声。

明确:久经人世沧桑、宦海浮沉,纵使时光流逝、词人容颜渐老,但那颗充满活力的心,却还似从前一样。

满江红(节选)

岳飞(宋)

三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

明确:过去的时光虽已建立一些功名,但如同尘土微不足道,好男儿,要抓紧时间为国建功立业,不要空空将青春消磨,徒自悲切。

金缕衣

无名氏 (唐)

劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。花开堪折直须折,莫待无花空折枝。

明确:金钱财富很重要,但不及人生青春,珍惜当下,珍惜眼前。

春江花月夜(节选)

张若虚(唐)

江畔何人初见月?江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

明确:人生短暂,月之永恒;在时光流逝中,作者感受到了人之悲,月之孤,愁之永恒,离别是人类永远的母题。

活动2:快速阅读诗歌,找到两位诗人对时光流逝感慨的诗句,试着用一个字概括诗人对过去的认识。

明确:譬如朝露,去日苦多/误落尘网中,一去三十年。

苦与恨(悔)

任务二:分析诗人“苦”与“恨”原因。

活动1:阅读《短歌行》,说说诗人“苦”的原因,用诗句回答。

人生短暂:人生几何!譬如朝露。

人才难得:青青子衿,悠悠我心。/我有嘉宾,鼓瑟吹笙。/明明如月,何时可掇?/绕树三匝,何枝可依?

人心难得:天下归心。(统一天下)

活动2:阅读《归园田居(其一)》,说说诗人“恨”的原因,用诗句回答。

无法适应世俗:少无适俗韵,性本爱丘山。

留恋园田生活:羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

官场如同牢笼:久在樊笼里,复得返自然。

小结:

《短歌行》中诗人苦于人生短暂,时光飞逝,却苦于人才难得,而想“归”。表达了建立功业的雄心壮志及因人才难得而功业未成的苦闷。

《归园田居(其一)》中诗人恨过去浪费光阴,如同鸟入牢笼,鱼没浅池。想此,不觉悔恨不当初,而想“归”。表达了对官场生活的厌恶,对园田生活的热爱。

作务三:从两位诗人的“归心”,理解诗人不同的人生选择与追求。

活动1:重新认识两位诗人。(知人论世)诗人生活背景及诗人经历

曹操的时代背景在东汉末年。外戚与宦官交替专权,外戚强大,威胁皇权,皇帝则依靠宦官除掉外戚势力,宦官得势,又飞扬跋扈,卖官鬻爵,欺压良善,政治腐败,民不聊生。人们无法生活,便爆发了黄巾起义。朝廷无力镇压,便允许地方州府私人养兵镇压。黄巾起义被地主联合镇压下去,中央对地方的控制力也大大削弱了。宦官外戚勾心斗角,都想控制皇帝。中央的两股势力斗来斗去,没有心思力量去专制下面。州府长官便势力膨胀,集地方财政军事权利于一身,拥兵自重,割据一方。外戚何进欲借边疆董卓势力灭掉宦官。结果宦官与外戚同归于尽。董卓为自立威信废立皇帝。朝中大臣及地方长官不服,于是便有十八路诸侯讨董卓事。董卓残暴,烧杀抢掠,诸侯也各有自己的打算,不过都想借勤王发展自己的势力,并不能团结。连年的战争,灾荒,瘟疫是生产力受到极大的破坏,“白骨露于野,千里无鸡鸣。”人们都要求结束战乱,各样的人才也在为社会的前途担心,救民于水火之中这种责任感使大家都竭力奉献着自己的聪明才智。

陶渊明的时代背景在东晋末期至南朝宋初期。这个时代时局动荡不安,虽有过短暂的太平时期,但是战乱还是十分的频繁。国家政治贪腐,为了争夺权力私欲,仕途上充满了险恶,官场上充斥着贪腐贿赂之风。由于门阀制度森严,许多有志之士不能施展抱负,悲愤不已。在东晋王朝年间,北方的统治权一直是由赵国及前秦人等统治者掌管的。国家呈现分裂的状态,这个分裂的状态一直延续了两个朝代东晋、南北朝时期,前后分裂的时间为三百年。

曹操乃出身宦官之家。乱世之中散尽家财组建军队讨伐董卓,随后在征讨黄巾军的过程中收编了几十万大军,由此成为了东汉末年的霸主之一。后来又经历了官渡之战、远征乌桓、远征西凉等战役,一举消灭了北方“反曹”的势力与家族,可以说曹操虽崛起于微末之间,但却成就了鸿鹄之志,对此陈寿给了曹操八个字的评价:“非常之人,超世之杰。”

陶渊明,字元亮。或云潜,字渊明。浔阳柴桑人也。曾祖侃,晋大司马。渊明少有高趣,博学,善属文,颖脱不群,任真自得。尝著《五柳先生传》以自况,时人谓之实录。

家贫亲老,起为州祭酒。不堪吏职,少日,自解归。州召主簿,不就。躬耕自资,遂抱羸疾。江州刺史檀道济往候之,偃卧瘠馁有日矣。道济谓曰:“贤者处世,天下无道则隐,有道则至;今子生文明之世,奈何自苦如此?”对曰:“潜也何敢望贤?志不及也。”道济馈以粱肉,麾而去之。

后为镇军、建威参军。谓亲朋曰:“聊欲弦歌以为三径之资,可乎?”执事者闻之,以为彭泽令。公田悉令吏种秫,曰:“吾常得醉于酒,足矣!”妻子固请种粳,乃使二顷五十亩种秫,五十亩种粳。岁终,会郡遣督邮至,县吏请曰:“应束带见之。”渊明叹曰:“我岂能为五斗米,折腰向乡里小儿!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。

活动2:结合以上材料分析,曹操“苦”和陶渊明“恨”的根本原因。

明确:天下归一和回归园田。

不同的选择,不同的“归心”。选择的不同,各有思想的根源,其实就是文化的心理。

中国三大传统文化:佛、释、道。

儒家:拿得起。“儒”当然指儒家思想,以孔孟为代表,核心是仁、义、礼、智、信,逐步的达到“明德”、“至善”的境界。

佛家:放得下。“释”是指释迦牟尼,代表的佛家思想,追求出世,讲究清净,一心向善,相信因果循环,金刚经四句偈:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”

道家:想得开。“道”指的是道家,创始人是老子,著作《道德经》,讲的是人法地,地法天,天法道,道法自然,眼观天地,天人合一,心不要被一个东西吸引,不要偏执。

南怀瑾对于佛、释、道曾精辟的总结过:

佛学像百货店,有钱有闲,可去逛逛,逛了买东西也可,根本不逛也可,但社会需要他;

道家像药店,它包括兵家,纵横家的思想,乃至天文、地理、医药,一个国家、民族生病了非去这个药店不可;

儒家的孔孟思想是粮店,是天天要吃,要深切了解中国文化历史的演变,将来怎么办,就要研究四书。

儒、道相融:孔子曾问礼于老子,老子告曰:“君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。”

孟子据此演绎为“达则兼济天下,穷则独善其身。”

总结:

在浩瀚的历史长河中,一个人的人生是何其短暂,转眼,生命即逝。我们对于人生的选择其实并没有对错之分。积极入世,兼济天下的曹操,其大志,其有为之心令人叹服;归隐山林,独善其身,敢于放下,高洁的品质与追求也让人敬仰。积极入世,道路必定艰辛,必要承受普通人所不能承受之苦、之寂寞;独善其身,放下功名,保持自我本心,乐在悠游自在。不同的选择,相同的是对生命价值的追求,让自己的人生不留遗憾。

活动3:视频欣赏《全国抗击新冠肺炎疫情先进人物:陈薇》《李子柒:玫瑰酿》

第三课时

志之不同表达——用典和借景抒情

《尚书·尧典》中舜说,诗言志,歌永言,声依永,律和声。

“诗言志”是我国古代对诗的本质特征的认识。早期,诗、歌与乐、舞是合为一体的。诗即歌词,在实际表演中总是配合音乐、舞蹈而歌唱,后来诗、歌、乐、舞各自发展,独立成体。《尚书》:指出了诗与歌的内在联系。发心声以文字,即为诗;谐声和律,歌之以咏志。后来人们就把诗与歌并列,称为“诗歌”,已经成为诗的代名词了。

《短歌行》言求得人才,统一天下之志;《归园田居(其一)》言归隐之志。

任务一:比较两首诗,言志方式的不同。

活动1:阅读两首诗歌,从字句、朗读节拍(句式)、押韵方面的特点进行比较。

字句 朗读节拍 押韵

《短歌行》 每句四言,三十二句 二二节拍 每四句一换韵; 每一组基本上第一、二、四句押相同或相似的韵,第三句不押

《归园田居(其一)》 每句五言,共二十句,诗句讲求对仗 二一二 二二一 全诗偶句押韵

活动2:听《短歌行》和《归园田居(其一)》吟唱。

小结:四言诗相对五言诗来说,语言的表现力和节奏上都不及。但正是这样一种固定的节奏和停顿,又使得诗歌更匀称整齐,铿锵有力,体现出刚健遒劲的风格,诗人有忧,有苦,更有昂扬向上的豪迈之情。《归园田居(其一)》一韵到底,情感不变,表达出陶渊明远离官场,归隐山林的决心和坚定。

《短歌行》句内停顿固定,但采取四句一韵的方式来表达复杂、曲折的情感,章节特点明显,具有“歌”的痕迹明显。

《归园田居(其一)》五言利于表达是更多的、更丰富的内容,全诗一韵到底,对仗突出,具有独立文学形式的特点。

附古体诗资料:古体诗和古风诗是完全不相包容的。作为旧体诗当中一个古香古色大类别的古体诗,是在隋代唐初近体诗成形并流行开来之前,先后出现的多种诗体的总汇。其大致的范围是:

以《诗经》为代表的四言体;

以屈原《离骚》为代表的骚体;

以西汉“柏梁诗”和东汉张衡《思玄赋系辞》为代表的七言句体;

以无名氏《古诗十九首》及曹植为代表的五言句体;

还有适作歌谣哼唱的三言句体等。

活动3:言不同的“志”,两首诗采用了不同的抒情方式,试着分析。完成下表。

抒情方式主要指直接抒情和间接抒情(借景抒情、托物言志、用典、借古讽今)

附“用典”资料:

诗词写作中的“引典”这个概念,也包括如何在诗中引用的“人名”“地名”等写作方法。诗中的“用事”概念,可以用自己的事,可以用它人的事,可以用身边的小事,也可以用关乎江山社稷的大事。还可以用今天正在发生的事,也可以用过去的事,以至于很古远的一些传说。在诗词中运用神话、传说、历史故事或者引用前人用过的词句,都是在“用典”,也称为“用事”,这是古典诗词中十分普遍的现象。

在诗中“用典”,历来有不同的看法。有些人主张,“诗以用事为博”,甚至要求“无一字无来处”;有些人认为,“吟咏性情,何贵用事”,用典隶事有碍于感情的抒发,因此加以反对。

还有人认为,好的作品“不在用事,亦不在不用事。好用事,失之堆积;无事可用,失之枯寂;要在多读书,多识故实,引得的确,用得恰当。”看来,前两种观点带着片面性,第三种观点才是正确的,就是“典故可以用,但要用得精当、妥贴”

用诗学的角度来看,“事”本身也属于一种“意象”,把事件这个“意象”与其它例如景物风光等意象可以等同看待,它只是为了体现意境而需要的一个“道具”而已,这样,就比较好理解了。“事”为诗所利用,不是诗为“事”而着墨。

用典句 出处 含义 诗人情感

青青子衿,悠悠我心 《诗经·郑风·子衿》青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音? 青青的是你的衣领,悠悠的是我的思念。纵然我不曾去会你,难道你不把音信传? 比喻了对“贤才”的思念

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙 《诗经·小雅·鹿鸣》 只要你们到我这里来,我是一定会待以‘嘉宾’之礼的,我们是能够欢快融洽地相处并合作的。 表达了曹操求才若渴之情

海不厌深 《管子·形解》海不辞水,故能成其大;山不辞土,故能成其高;明主不厌人,故能成其众;士不厌学,故能成其圣。 希望尽可能多地接纳人才。 包容各类人才

周公吐哺,天下归心 《史记》一沐三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。 洗头时要多次挽起头发,吃一顿饭时多次停下,生怕失去天下有识之士。 引周公自比,说明求贤建业的心思

活动4:从意象和意境及描写手法的角度赏析《归园田居(其一)》中对景物的描写。

附“借景抒情”:借助景物描写来表达情感,主要有有借景抒情(写了景即可认为借景抒情)、触景生情(先有景后有情)、情景交融(寓情于景,见景不见情)。

明确:本诗主要采用了借景抒情、情景交融的手法。描绘的生活图景和表达的思想感情交融在一起,形成一种艺术境界,使读者通过想象觉得如同身临其境,感受到一种意境美,从而受到感染。如诗中我们所感触到的田亩草屋,成荫的榆柳,列植的桃李,黄昏的远村,依依的炊烟,深巷中的狗吠,桑颠上的鸡鸣。运用白描、对比手法,不着渲染,这些平平常常的事物,经过诗人的点化,都增添了无穷的情趣,构成一幅幅优美的画面。它们有近有远,有动有静,有声有色,有淡有浓,有活泼的生机,有自然的趣味。将这画面有机地组合起来,便又构成一幅清新自然,恬静美好的田园生活的图景,并从这图景中体会到诗人那归隐的无穷乐趣和乡居的安适心情,使读者感受到一种艺术的意境美。美景与乐情交融。

附“白描”:

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色。在文学创作上,“白描”则作为一种表现手法,用最简练的笔墨,不加烘托,刻画出鲜明生动的形象,不尚华丽,务求朴实。白描诗正如陆时雍所说:“善道景者,绝去形容,略加点缀,即真象显然,生韵亦流动矣。”平常之物在诗人的笔下都增添了无穷的情趣,构成了优美的画面。它要求抓住对象的特征,如实地勾勒出人物、事件、景物的情态面貌。

第四课时:兼济天下与独善其身之辩

教学重点:

1、指导学生写辩论稿。

2、组织班级辩论赛。

赛队(每队4人)参与。各参赛队中的4名成员,分别为一辩、二辩、三辩、四辩手。一辩主要是阐述本方观点;二、三辩主要是针对本方观点,开展攻辩;自由辩论四名辩手都可参与;提问环节,除四辩都可参与;四辩要能很好总结本方观点。

设主席一名:语文课代表

设投票环节:全体同学

设计时人员一名:

辩题:古人云,达则兼济天下,穷则独善其身。那么在危急之时,我们是兼济天下,还是独善其身呢?

程序及用时规定

顺序 程序 时间 备注

1 正方一辩发言,陈述本方观点 2分30秒

2 反方一辩发言,陈述本方观点 2分30秒

3 正方二辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒 每个提问不超过15秒

4 反方二辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒 每次回答不超过20秒

5 正方三辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒

6 反方三辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩 1分45秒

7 自由辩论(正方先开始) 8分钟

8 观众向正方提问一个问题 1分钟 除四辩外任意辩手回答

9 观众向反方提问一个问题 1分钟 同上

10 观众向正方提问一个问题 1分钟 同上

11 观众向反方提问一个问题 1分钟 同上

12 反方四辩总结陈词 3分钟

13 正方四辩总结陈词 3分钟

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读