河南省信阳市商城县观庙镇高中2021-2022学年高三上学期12月月考历史试题(Word版含答案,选择题带解析)

文档属性

| 名称 | 河南省信阳市商城县观庙镇高中2021-2022学年高三上学期12月月考历史试题(Word版含答案,选择题带解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 63.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

观庙镇高中2021-2022学年高三上学期12月月考

历史试题

(考试范围:必修一,必修二;考试时间:90分钟;满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的考号、班级、姓名填写在答题卡上。

2.回答选择题时,用2B铅笔把答题卡上对应题目的选项涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。

3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

第I卷(单选题)

一、单选题(本题共24小题,每小题2分,共48分。)

1.商朝时分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系。但周公所分封的诸侯中,周王称同姓的为伯父、叔父,称异姓的为伯舅、叔舅。这说明西周分封制( )

A.体现了浓厚的宗法色彩 B.强化中央对地方的控制

C.只有周王亲属才能受封 D.家天下取代公天下格局

2.秦兼并六国之后,建立了以咸阳为中心的道路交通网;西汉武帝时,在秦成果的基础上,开辟了通向西南、西域、夜郎等地的交通道路;东汉的都城洛阳则是“处于中土,平夷洞达,万方幅凑”的交通枢钮。这些成就的取得( )

A.保证了秦汉疆域的巩固 B.扩大了对外交流交往通道

C.发展了边疆地区农耕经济 D.得益于政治建设的需要

3.汉代田庄的生产经营活动包括:粮食作物蔬菜、果木及染料作物栽培,蚕桑作业,禽畜养殖,药材采集。此外,酒、醋、酱、怡糖等的酿造加工,纺织、农具和兵器修造也被列入日常生产安排之中。这表明( )

A.田庄是独立经济体 B.田庄商品经济发达

C.田庄农民负担沉重 D.手工业者劳动繁重

4.唐大历十四年(公元779年)六月一日敕:“诸坊市邸店,楼屋皆不得起,楼阁临视人家,勒百日内毁拆。至九月二十日,京兆尹严郢奏:坊市邸店旧楼请不毁。”这表明当时( )

A.城市的实际区域逐渐向城外扩展 B.城市封闭式的坊市制度出现突破

C.城市空间向立体化方向发展 D.政府拆除城市违章建筑进展顺利

5.宋初,承袭唐、五代中央旧制,但在禁中朝堂(文德殿)之西设置中书门下,题榜称“中书”,印文行敕称“中书门下”,是宰相办公的机构,独立于三省机构。这表明宋初( )

A.中书省与门下省实现合并 B.中央行政体制有所调整

C.“三省”机构已不复存在 D.国家决策方式发生了异化

6.元代王祯《农书》中记载的水转大纺车,水轮“与水转碾磨工法俱同。中原麻伫之乡,凡临流处所多置之”,拥有32个纱锭,每日可加拈麻纱100斤。这反映了当时( )

A.工具革新推动经济重心南移 B.中原地区成为棉纺织业中心

C.技术进步提高了纺织业工效 D.官营手工业的技术优势明显

7.明太祖时,曾铸铁牌置宫门内:“内臣不得干预政事,犯者斩。”明成祖给宦官委以出使、专征、监军、分镇等军政大权。设立“东厂”特务机构,由亲信宦官掌管,后来例用司礼监太监提督。明宣宗时期,宦官开始识字,正式参与政务。这表明( )

A.明朝君主专制逐渐衰弱 B.内阁权力地位日益降低

C.政策调整迎合统治需要 D.宦官已经掌握决策权力

8.清朝时期,江西赣州农民多以种植苎麻为业,福建商人在二月间放钱给种苎者作工本,到夏、秋时再来收买苎麻用作织布的原料。这种情形说明( )

A.新型生产关系渗透到农业领域 B.清政府重农抑商政策逐渐松弛

C.经济作物种植超过了粮食种植 D.商人通过高利贷获得高额利润

9.甲午战争以后,西方列强为争夺在中国修筑铁路的权力进行斗争。到1911年为止,中国已修成铁路总长为9292公里,其中40%控制在列强手中。材料表明( )

A.铁路发展呈现出了半殖民地色彩 B.资本输出成为列强侵略的主要方式

C.铁路修建的重要性成为中外共识 D.中国基本上丧失了修筑铁路的主权

10. 1925年东征战役期间,黄埔军校共产党员们不仅积极参加战争,而且还做了大量的宣传和组织群众工作,例如派吴振民等人协助海丰农会训练农民自卫军;派周恩来同志负责建立东江地区各级国民党组织等等。共产党人的这些工作( )

A.隐含着国共合作破裂的危机 B.有利于土地革命的顺利展开

C.为抗日战争的胜利奠定基础 D.有利于革命统一战线的巩固

11.下表是上海在鸦片战争前到1853年茶、丝出口的数据,由此可知的是( )

A.农产品商品化程度提高 B.得益于洋务运动的开展

C.贸易中心移至上海 D.自然经济开始瓦解

12.1912年至1916年,北京政府颁布了八十多项发展实业的条例、章程、细则、法规等,内容涉及农业、工业、商业、矿业、渔业、林业等方面;同时解除了对民间兴办工商企业的限制,对新办企业予以优惠政策。这些举措( )

有利于封建专制统治的结束 B.改善了民族经济的生存环境

C.导致民族经济得到独立发展 D.推动了实业救国思潮的兴起

13.20世纪80年代初,国家在制定民族法规时,把扶助少数民族和民族地区发展放在非常重要的位置,把发展作为保障少数民族群众政治权利的重要手段。这一做法( )

A.与党和国家对工作重心的调整密切相关

B.开始明确国家对民族地区的支持态度

C.对落实依法治国方略有重大的现实意义

D.得到全国各地民众的积极回应与支持

14.邓小平曾说:“这几年我们仔细观察了形势……由此得出结论,在较长时间内不发生大规模世界战争是有可能的,任何外国不要指望中国做他们的附庸,不要指望中国会吞下损害我国利益的苦果”对该讲话理解正确的是( )

A.观察了的“形势”主要指两极格局瓦解

B.树立中国的和平形象,消除了外界对中国发展的疑虑

C.直接推动了中俄始创的新型国家关系的形成

D.表明新时期我国坚定不移奉行独立自主和平外交政策

15.1952年,我国城镇职工人数约为1580万,到1957年底,这一数字提高到2451万,比1952年增长55.1%。出现这一变化的主要原因是( )

A.城市化的进程加快 B.城镇的出生率提高

C.工人福利逐渐完善 D.国家经济战略调整

16.1992年12月,山东省诸城市政府将国营电机厂变卖给本厂职工,电机厂由此成为我国第一家改制的国有企业。“诸城改制”最终得到中央的认可。这表明我国( )

A.确立了社会主义市场经济体制 B.揭开了城市经济体制改革序幕

C.积极探索经济体制改革的道路 D.公有制的地位受到了严重冲击

17.美国法官霍姆斯对古罗马自然法的理解为:“每个人心中都有对完美的欲求,以至于那些无法拥有完美的人,通过灌醉自己来满足这种欲求。那些试图证明真理之绝对性的哲学家,都是在试图满足自己的这一欲求。”这反映出自然法( )

A.具有理想主义的色彩 B.是统治阶级意志的表现

C.以伦理化为主要目标 D.以道德完美为基本法则

18.甘蔗的种植需要充足的阳光和长时间的密集劳动,且甘蔗园往往疟疾肆虐,在中世纪蔗糖是难得的奢侈品;15世纪,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,这一数字已上升至8公斤。造成这一变化主要原因是( )

A.人口增长与医疗设施的完善 B.新航路开辟使东西贸易便捷

C.工业革命提高民众消费水平 D.殖民扩张和黑奴贸易的兴盛

19.据媒体报道,首相约翰逊表示为了完成英国脱欧,将采取多种手段,必要时甚至暂停议会。而亲欧派议员声称,将提出对政府的不信任案并力促其通过,届时如约翰逊拒绝下台,向来保持中立的女王除了将他解职外别无选择。这些情况说明( )

A.首相需顺应民意以维护内阁稳定

B.英王对行政权的影响力逐步上升

C.欧盟一体化改变了英国政治制度

D.英国政治传统可能出现弹性变化

20.1844年6月,普鲁士西里西亚地区爆发织工起义。起义织工冲击工厂,捣毁机器,烧毁记载他们债务的账簿,然后涌向工厂主的庄园前示威,最终遭到当局的残酷镇压。这表明( )

A.空想社会主义存在严重缺陷 B.普鲁士的经济发展滯后

C.工人运动亟需科学理论指导 D.资本主义制度走向衰落

21.胡佛总统多次强调应由私人慈善机构解决失业救济问题,为此他批准了“邻居互助计划”。1931年12月8日,胡佛在第三个年度国情咨文中说:“应该最少最少地介入……即使介入也是暂时的和迫不得已的。”这一观点体现的原则是( )

A.天赋人权和主权在民 B.无政府主义的方法论

C.重商主义和殖民主义 D.竞争和经营的自由化

22.下表为1913一1925年俄国(苏联)农业生产变化情况,据此可以说明。( )

项目 1913年 1920年 1925年 1925年与1913年对比的百分比

农业总产值(%) 100 67 112 112

畜牧业(%) 100 72 121 121

粮食(万吨) 7.65 4.519 7.247 94.7

A. 确立新的经济建设模式 B.实现农业现代化发展

C. 经济建设离不开市场的作用 D.总体上已完成工业化建设

23.1961年,肯尼迪当选美国总统后,提出的增加联邦教育投资、为老年人提供健康保险、大规模减税等立法方案均被国会否决,但他提出的加速太空开发的方案获得了国会的支持。这表明美国( )

A.世界霸主地位开始出现动摇 B.试图减少国家对经济的干预

C.国家政策受到国际形势影响 D.分权制衡原则发生巨大变化

24.中国加入世界贸易组织谈判代表龙永图就中国加入WTO曾说:“要参加奥运会篮球赛,不能一进球场就说“篮筐太高,是按西方人标准设定的,对西方大个子很合适,对我们不合适,得把那篮筐降下几厘米来适应我们,否则就是不公平竞争。'这是不可能的,只能面对这个事实。”他意在强调( )

A.在世界经济领域反霸权主义 B.必须遵守国际贸易通行的规则

C.要推动建立国际经济新秩序 D.发展中国家需要推动国际贸易

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(共52分。第25、26题为必考题,每个考题考生必须作答。第27、28、29题为选考题,三组题任选一组。如果多做,则按所做的第一组计分。)

25.阅读材料,完成下列要求。(本题25分)

材料一 中国传统社会曾出现过特权户种、民籍户种和贱籍户种等类别,其户籍地位逐级降低,界线分明。其中,特权户籍以宋代的官户最为典型。它可享受以下特权:荫补,即做官的资格,减免某些税收,差役免除和减免刑罚等。

宋代以后出现了保甲制,户籍管理制度进一步被赋予了社会治安功能。各行政单位、各种身份的人都要被编入其中,邻里之间相互监视、相互举报,形成一个遍布各地、各行业,将各种职业者联系并束缚在一起的社会治安网络,从而成为政府加强其统治基础的重要措施。

——江立华:《我国古代的户籍制度及其特点》

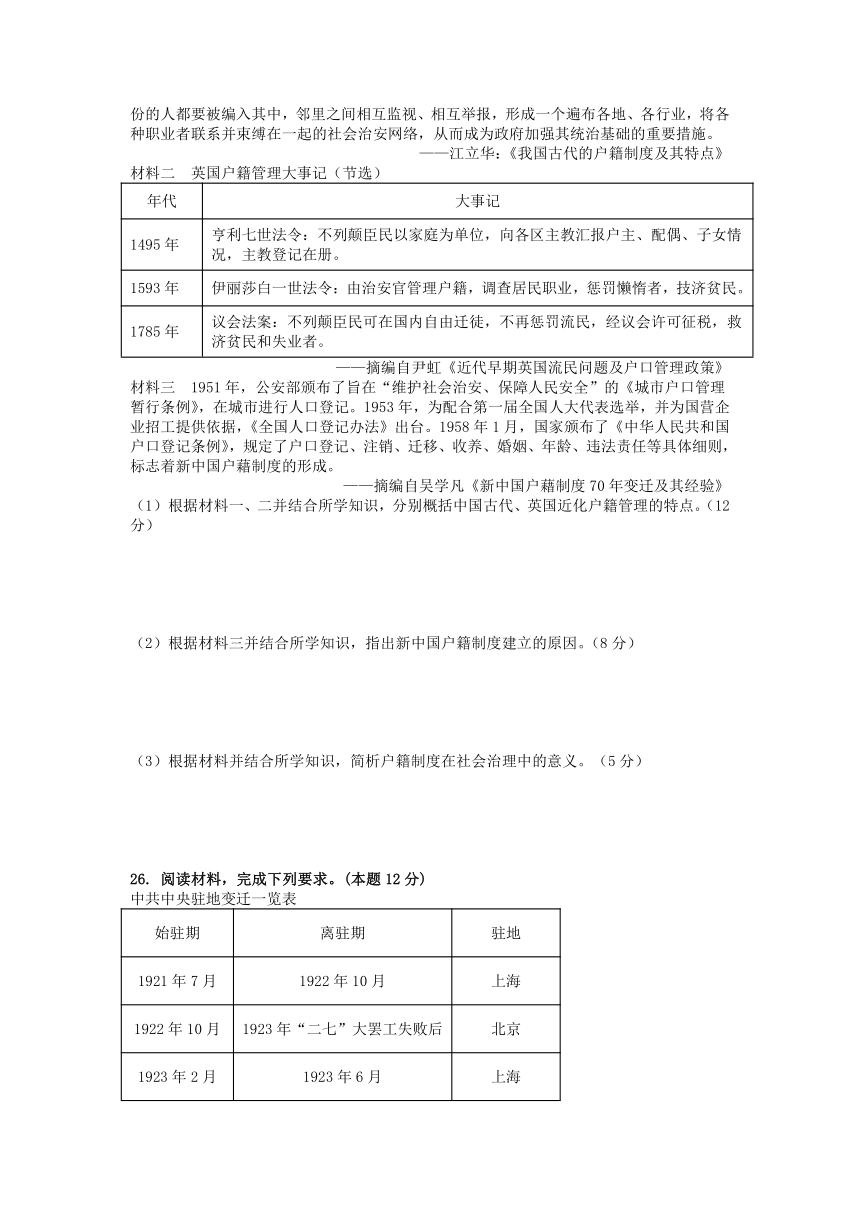

材料二 英国户籍管理大事记(节选)

年代 大事记

1495年 亨利七世法令:不列颠臣民以家庭为单位,向各区主教汇报户主、配偶、子女情况,主教登记在册。

1593年 伊丽莎白一世法令:由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,技济贫民。

1785年 议会法案:不列颠臣民可在国内自由迁徒,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失业者。

——摘编自尹虹《近代早期英国流民问题及户口管理政策》

材料三 1951年,公安部颁布了旨在“维护社会治安、保障人民安全”的《城市户口管理暂行条例》,在城市进行人口登记。1953年,为配合第一届全国人大代表选举,并为国营企业招工提供依据,《全国人口登记办法》出台。1958年1月,国家颁布了《中华人民共和国户口登记条例》,规定了户口登记、注销、迁移、收养、婚姻、年龄、违法责任等具体细则,标志着新中国户藉制度的形成。

——摘编自吴学凡《新中国户藉制度70年变迁及其经验》

根据材料一、二并结合所学知识,分别概括中国古代、英国近化户籍管理的特点。(12分)

根据材料三并结合所学知识,指出新中国户籍制度建立的原因。(8分)

根据材料并结合所学知识,简析户籍制度在社会治理中的意义。(5分)

26. 阅读材料,完成下列要求。(本题12分)

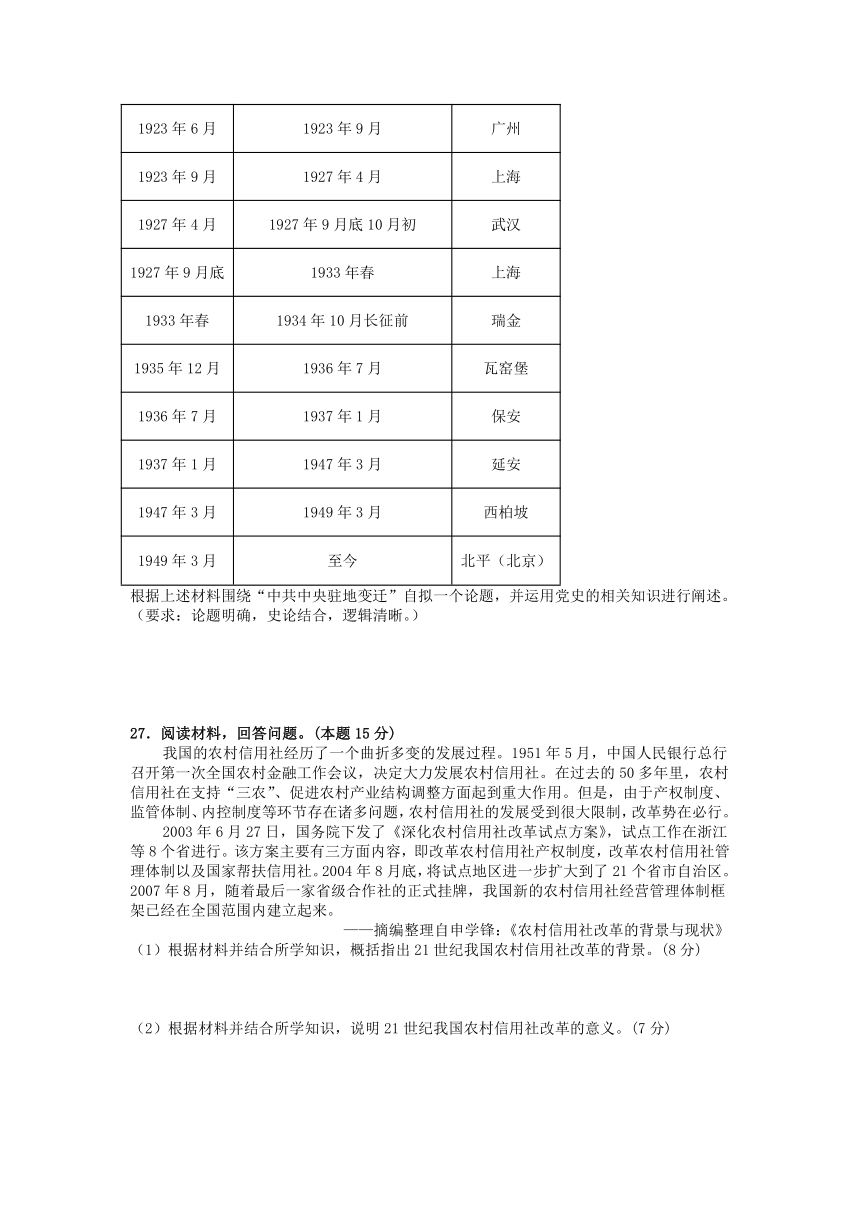

中共中央驻地变迁一览表

始驻期 离驻期 驻地

1921年7月 1922年10月 上海

1922年10月 1923年“二七”大罢工失败后 北京

1923年2月 1923年6月 上海

1923年6月 1923年9月 广州

1923年9月 1927年4月 上海

1927年4月 1927年9月底10月初 武汉

1927年9月底 1933年春 上海

1933年春 1934年10月长征前 瑞金

1935年12月 1936年7月 瓦窑堡

1936年7月 1937年1月 保安

1937年1月 1947年3月 延安

1947年3月 1949年3月 西柏坡

1949年3月 至今 北平(北京)

根据上述材料围绕“中共中央驻地变迁”自拟一个论题,并运用党史的相关知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

27.阅读材料,回答问题。(本题15分)

我国的农村信用社经历了一个曲折多变的发展过程。1951年5月,中国人民银行总行召开第一次全国农村金融工作会议,决定大力发展农村信用社。在过去的50多年里,农村信用社在支持“三农”、促进农村产业结构调整方面起到重大作用。但是,由于产权制度、监管体制、内控制度等环节存在诸多问题,农村信用社的发展受到很大限制,改革势在必行。

2003年6月27日,国务院下发了《深化农村信用社改革试点方案》,试点工作在浙江等8个省进行。该方案主要有三方面内容,即改革农村信用社产权制度,改革农村信用社管理体制以及国家帮扶信用社。2004年8月底,将试点地区进一步扩大到了21个省市自治区。2007年8月,随着最后一家省级合作社的正式挂牌,我国新的农村信用社经营管理体制框架已经在全国范围内建立起来。

——摘编整理自申学锋:《农村信用社改革的背景与现状》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出21世纪我国农村信用社改革的背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明21世纪我国农村信用社改革的意义。(7分)

28.阅读材料,完成下列要求。 (本题15分)

第二次阿富汗战争是以美国为首的联军在2001年10月7日起对阿富汗盖达组织和塔利班发动的一场战争。这场战争实际上也是一场由西方文明与伊斯兰文明之间长期互存偏见而引发的一定范围的文明冲突。美俄等国在这场战争中的积极合作实际是出于反恐怖的共同需要所促生的策略之举,它并未使相互间长期存在的矛盾和分歧全面化解,所谓“后冷战”结束的说法尚缺乏充分的事实根据。据联合国报告,第二次阿富汗战争期间,平民的伤亡人数,从2006年的929人上升至2008年的2000人。战争期间,美军指称有基地组织成员越过边境逃往巴基斯坦,一度引起邻近国家的紧张。这场战争也将使反恐怖及其国际意义成为美国今后推行新干涉主义的新的“正当理由”。

——摘编自陈新《对阿富汗战争的浅析》

根据材料并结合所学知识,概括第二次阿富汗战争爆发的原因。(6分)

根据材料并结合所学知识,简析第二次阿富汗战争的影响。(9分)

29.阅读材料,回答问题。(本题15分)

李善兰投身洋务派官僚集团,积极参与洋务新政中的学术活动,试图以此实现他的科学救国的理想。1861年秋,曾国藩在安庆筹建军械所,将李善兰“聘入戎幄,兼主书局”。李善兰一到安庆,就拿出因战乱初刊版已毁的《几何原本》等数学书籍。李善兰的科学著译,特別是他的数学著作,“仰承汉唐,荟中外,取精用宏,兼综条贯”。而他业余从事的诗、文创作,也是内容丰富、洋洋大观。李善兰生性豪迈,脱不羁,潜心科学,淡于利禄。曾国藩很赏识他,“屡欲列之荐牍,皆力辞”。他痛恨贪官污吏,在晚年所写的《陈君锡麟行状》中,表彰为官清廉、体恤民情者。晚年,他虽年授三品卿衔户部正郎、广东司行走、总理各国事务衙门章京,但从未离开过同文馆教学岗位,也没有中断过科学研究工作。在他去世前几个月,还在写新的数学著作《级数勾股》。

——摘编自白寿彝《中国通史》

根据材料并结合所学知识,分析李善兰成为著名科学家的条件。(8分)

根据材料并结合所学知识,说明李善兰对中国近代化的主要贡献。(7分)

观庙镇高中2021-2022学年高三上学期12月月考

历史答案

1、【答案】A

分封制一般分封的是周王的同姓家族,同姓和异姓的称呼体现出血缘关系的远近,实质上是宗法观念的体现,A项正确;分封制度下中央很难实现对地方控制,排除B项;分封的主体是王族,但是功臣和先代贵族也可以受封,排除C项;家天下局面形成是夏朝启的时代,排除D项。故选A项。

2、【答案】D

依据材料,可知秦汉在交通建设方面的共性,即交通成网,都城为中心,这是中央集权制度控制地方的必要手段,故选D项;秦汉中国疆域处于不断变化中,没有稳定巩固,排除A项;这些交通以国内为主,某些时代,仅限于国内,排除B项;交通建设有助于地方经济发展,但当时许多地区还未进入农耕时代,排除C项。

3、【答案】A

由材料可知,田庄的生产经营活动多样,从吃的、穿的、武器,以至疾病医药所需,涵盖了生活的各个方面,是一个经济上完全自给自足的单位,A正确;汉代庄园内部基本自给自足,闭门成市,很少对外交换,故无法反映商品经济的发达,排除B;材料并未对农民和手工业者的生活状况进行描述,无法得知手工业者劳动是否繁重和农民是否遭到沉重剥削的问题,排除C、D。

4、【答案】C

从材料“楼屋皆不得起,楼阁临视人家”可以看出当时已经出现楼房,房屋开始向空间发展,虽然政府勒令损毁,但是最后大臣奏请不要毁掉已经建好的房子。故选C。A项中“城外”材料未涉及;B项坊市制度出现突破说法错误,材料未涉及;D项说法错误,有大臣奏请不要拆除旧楼房。

5、【答案】B

材料体现的是宋朝为强化君主专制,增设中书门下作为宰相的办公机构,独立于三省机构,说明的是中央行政体制有所调整,B项正确;A项说法不符合史实,当时二者并未合并,排除;当时三省机构仍然存在,排除C项;当时国家的决策方式并未发生改变,排除D项。故选B项。

6、答案:C

由材料看,元代水转大纺车达到很高水平,利用水力,“拥有 32个纱锭,每日可加拈麻纱100斤”说明工作效率很高,C项正确。“中原麻苎之乡”“拈麻纱”说明水转大纺车应用于麻纺业而非棉纺业,且当时棉纺织业中心在东南沿海,排除B项;材料未涉及经济重心南移,也无法说明采用水转大纺车的是官营手工业,排除 A、D两项。

7、【答案】C

材料体现的是明初禁止宦官干政到允许亲信宦官掌握部分权力机构,这主要是为了牵制其它机构,迎合君主专制的需要,C项正确;明朝时期的君主专制进入新阶段,排除A项;材料与内阁地位无关,排除B项;宦官无决策权,排除D项。故选C项。

8、【答案】A

由材料可知,包买商的活动也渗透到经济作物的生产领域,苎农受到商人的控制和剥削,这是包买商控制原料生产的一种表现,A项正确;材料未提及经济作物和粮食作物的种植比重情况,无法得出经济作物种植超过粮食种植的结论,排除C项;包买商介入农业生产领域不能证明清政府重农抑商政策的松弛,排除B项;材料所述的情况并不是商人放高利贷的情况,排除D项。故选A项。

9、【答案】A

由于列强的争夺使中国已经修筑的铁路的40%都掌握在列强手中,说明列强极大的影响了中国的铁路修筑,铁路发展呈现出半殖民地的色彩,故选A;列强控制了40%的铁路,但不能说明中国修筑铁路的主权已经丧失,排除D;列强控制中国的铁路修筑不代表资本输出成列强侵略的主要方式,排除B;成为“中外共识”的说法无从体现,排除C。

10、【答案】D

东征战役期间共产党员积极参加战争,动员和组织群众,有利于扩大广州革命政府的统治基础,巩固了革命统一战线,D项正确;此时土地革命还没有开展,排除B项;抗日战争的爆发是在1931年,排除C项;共产党员动员和组织群众无法体现国共合作破裂的危机的存在,排除A项。故选D项。

11、【答案】A

由表格数据看出,上海在鸦片战争前到1853年茶、丝出口的数量不断增长,说明鸦片战争后中国日益卷入资本主义世界市场,成为西方列强的原料产地,茶、丝出口的数量不断增长,也说明农产品商品化程度提高,自然经济逐渐瓦解,故选A项;鸦片战争后自然经济开始瓦解,材料无法体现“开始”,排除D项;19世纪60年代开始洋务运动,排除B项;材料只是提供了上海一地茶、丝出口的数据,无法体现贸易中心移至上海,排除C项。故选A项。

12、【答案】B

材料反映了20世纪初,北京政府颁布发展实业的条例,推广技术,组织参加世界博览会,这些措施为民族经济发展提供了较好的环境,B项正确;辛亥革命结束了中国两千多年的封建君主专制制度,排除A项;当时民族经济尚未获得“独立发展”,排除C项;材料没有体现推动了实业救国思潮的兴起,排除D项。故选B项。

13、【答案】A

材料“把扶助少数民族和民族地区发展放在非常重要的位置,把发展作为保障少数民族群众政治权利的重要手段”体现的是国家对少数民族地区的重视,这与当时党和国家对工作重心的调整密切相关,A项正确;依法治国是1997年9月提出的,排除C项;建国后,党和政府就明确了国家对民族地区的支持态度,排除B项;材料与各地民众的回应无关,排除D项。故选A项。

14、【答案】D

根据材料“较长时间内不发生大规模世界战争是有可能的”可知,和平是时代的主流,“任何外国不要指望中国做他们的附庸”体现中国的独立自主的和平外交政策,D项正确;材料是邓小平80年代初的讲话,两极格局瓦解是在90年代后,排除A项;十一届三中全会后,中俄关系没有形成新型国家关系,排除C项;外界对中国发展的疑虑不可能消除,排除B项。故选D项。

15、【答案】D

根据“1952年,我国城镇职工人数约为1580万,到1957年底,这一数字提高到2451万,比1952年增长55.1%。”可得出城镇人口的增加与国家开展工业化建设有关,因此 是国家经济战略的调整,D项正确;A项是表现,排除A项;BC项不是主要原因,排除BC项。故选D项。

16、【答案】C

根据材料“1992年12月,山东省诸城市政府将国营电机厂变卖给本厂职工”“‘诸城改制’最终得到中央的认可”可知,这时期有些城市政府把国营企业变卖给私人,并且该制度获得中央的认可,体现了改革开放背景下我国积极进行探索和改革,这有利于进一步推动改革开放的进行,C项正确;根据所学知识可知社会主义市场经济体制初步建立是在21世纪初,不符合题干时间排除A项;根据所学知识可知,揭开城市经济体制改革是在1984年,排除B项;根据所学知识可知,材料内容体现了改革开放背景下的探索和改革,但不会冲击公有制的地位,排除D项;故选C项。

17、【答案】A

根据材料中“无法拥有完美的人通过灌醉自己来满足这种欲求”等信息,说明了自然法的局限性,其过于理想主义,故A项正确;从材料中无法看出伦理化是自然法的主要目标,故C项错误;B项在材料中无法体现,故错误;道德完美为基本法则不符合史实,且不是材料主旨,故D项错误。

18、【答案】D

根据材料并结合所学可知,新航路开辟后,欧洲人征服了美洲,在美洲建立了大量甘蔗种植园,使用从非洲贩卖到美洲的黑奴进行甘蔗种植,降低了生产成本,甘蔗不再是奢侈品,逐渐普及,所以造成材料变化的主要原因是殖民扩张和黑奴贸易的兴盛,D项正确;材料与“人口增长与医疗设施的完善”无关,排除A项;蔗糖逐渐普及,主要原因是生产成本下降,“新航路开辟使东西贸易便捷”和“工业革命提高民众消费水平”均不是主要原因,排除B、C项。故选D项。

19、【答案】D

材料内容“必要时甚至暂停议会”“将提出对政府的不信任案并力促其通过”“向来保持中立的女王除了将他解职外别无选择”可知,首相为了脱欧而暂停议会,议会对政府提出不信任案弹劾首相,面对议会和首相的制衡和僵局,原本作为权力象征的女王通过自身的政治影响力可能解除首相约翰逊,说明英国政治传统可能有所变化,D项正确;据材料可知首相是为了完成英国脱欧而采取多种手段,并非维护内阁稳定,排除A项;题干反映了围绕英国脱欧的问题,可能影响英国政治制度,并不是欧盟一体化改变了英国政治制度,排除C项;根据材料内容可知,向来作为权力象征而中立的女王面对政治僵局可能将首相解职,这符合女王的权限,不能体现英王对行政权的影响力逐步上升,排除B项。故选D项。

20、【答案】C

材料“捣毁机器,烧毁记载他们债务的账簿,然后涌向工厂主的庄园前示威,最终遭到当局的残酷镇压”体现的是当时的工人运动缺乏统一的指挥及明确的目标 ,说明的是工人运动亟需科学理论指导,C正确;材料与空想社会主义无关,A排除;材料与普鲁士经济滞后无关,B排除;当时资本主义制度尚有生命力,D排除。故选C。

21、【答案】D

“应该最少最少地介入……即使介入也是暂时的和迫不得已的”说明政府最好不要过多干涉经济,属于自由主义经济模式,D正确;材料不是说明天赋人权和主权在民的思想,A错误;无政府主义显然与材料中“即使介入也是暂时的和迫不得已的”的信息不符合,B错误;重商主义和殖民主义与材料中自由主义经济思想不符合,C错误。

22、【答案】C

【详解】根据材料可知,数据表反映了俄国在1913—1925年间农业生产的变化情况,联系战时共产主义政策和新经济政策,即可得出正是战时共产主义政策实行余粮收集制,取消自由贸易,损伤了农民生产积极性才有1920年的低点,由于新经济政策中固定的粮食税及允许自由贸易才有1921—1925年的连续增长。这说明当时经济发展离不开市场的作用,C项正确;当时并没有新的模式,只是在1921年开始推行新的政策,排除A项;BD项不符合1913-1925年的史实,排除BD项。故选C项。

23、【答案】C

1961年处于美苏争霸时期,肯尼迪提出的加速太空开发的方案获得了国会的支持,说明国家政策符合美苏争霸国际形势的需要,故选C;A材料信息无法体现,排除;材料不能看出国家减少对经济的干预,排除B;美国实行立法、司法、行政三权分立、相互制衡的原则,材料正是分权制衡原则的体现,排除D。

24、【答案】B

根据“这是不可能的,只能面对这个事实”说明龙永图意在说明中国加入世界贸易组织要遵守国际贸易通行的规则,故选B;A、C不符合材料主旨,排除;D材料信息无法体现,排除。

【答案】

(1)中国古代:具有明显等级性;与社会治安紧密结合;与土地、赋役相结合。(6分)

英国近代:通过立法逐步确立;管理部门由教会转向政府;与济贫、就业相关。(6分)

(2)原因:巩固新生政权的需要;配合第一届全国人大代表选举;国家经济建设的需求;与计划经济体制相适应。(8分)

(3)意义:有利于社会稳定;服务于经济发展;丰富了国家治理的内涵。(5分)

26、(12分)示例一论题:中共中央驻地的变迁反映了中国共产党对中国革命道路探索的不断深入。

阐述:1921年中国共产党成立后,中共把组织工人阶级、领导工人运动作为中心任务,为便于组织和发动工人群众,党中央驻地长期设在上海、北京、广州、武汉等中心城市。1933年,随着中国共产党在上海的地下组织遭到破坏,党中央将驻地转移到瑞金,在事实上认同了毛泽东同志提出的农村包围城市的革命道路,这是中国共产党遵循革命形势和中国国情所作出的正确选择。1949年,在解放战争取得决定性胜利的大好形势下,在中共七届二中全会上,中国共产党作出了将工作重心转移从农村转移到城市的决定,全方位做好成为执政党的准备,为新民主主义革命的最后胜利和新中国的内政外交工作的开展创造了条件。会后,党中央驻地由西柏坡迁到北平。

结论:中国共产党对中国革命形势的认识遵循了实事求是的原则,从而一步步走向成功。

示例二论题:1937年以前中共中央驻地频繁变迁是多种因素共同作用的结果。

阐述:1921年中国共产党成立后,中共将组织工人阶级、领导工人运动作为党的中心任务,中共中央驻地主要设在工人数量较多的上海、北京等中心城市。1927年4月,由于陈独秀的右倾投降主义错误、共产国际的错误领导和国民党右派叛变革命,中共中央驻地被迫从上海迁往武汉;7月汪精卫叛变革命,国民大革命失败,国共彻底决裂,之后党中央驻地迁回上海并转入地下。1934年10月,由于国民党发动第五次“围剿”以及中国共产党“左”倾错误,中共第五次反“围剿”失败,被迫开始长征,党中央驻地开始随长征转移,1935年12月驻扎陕北瓦窑堡,1936年7月驻扎保安。华北事变后,中日民族矛盾上升为主要矛盾。1937年随着西安事变的和平解决,国共对峙的局面基本结束,全国抗日情绪高涨,中共中央驻地迁往延安。

结论:1937年以前中国共产党在错综复杂的国内革命环境下不断探索中国革命的道路,逐渐从幼稚走向成熟。

选考题:共15分。请考生从27~29三组题中任选一组题作答。如果多做,则按照所做的第一组题计分。

27、【答案】

(1)背景:①农村信用合作社受原计划经济思想的影响,弊端不断显现;(或产权制度、监管体制、内控制度不适应发展需要)②农村经济体制改革的深入开展;③国家大力发展社会主义市场经济。④对外开放进一步扩大。(或中国加入WTO)(8分)

(2)意义:适应了社会主义市场经济体制发展的需要;适应了农村经济体制改革的需要;促进农村信用社管理体制的完善;提高农村信用社的金融服务质量;有利于农村经济的发展;有利于新型农业的发展。(7分,答出4点即可。)

28、【答案】

(1)原因:打击恐怖主义;西方文明与伊斯兰文明之间的冲突;美国干涉别国内政。(6分)

(2)影响:给阿富汗人民带来了深重的灾难;导致了周边地区局势的紧张;更便利美国干涉别国内政。(9分)

29、【答案】

(1)条件:欧美国家科学成果著作的东传;潜心科学研究;曾国藩等官员的大力支持;研究内容与国家社会需求相吻合;关注民生、心怀天下的坚强理念。(8分,答出4点即可。)

(2)贡献:助推洋务运动发展;完成多本数学专著,促进近代中国数学进步;立志科研和教学,培养了近代科学人才;体恤民情、科学救国的思想影响后世。(7分)

历史试题

(考试范围:必修一,必修二;考试时间:90分钟;满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的考号、班级、姓名填写在答题卡上。

2.回答选择题时,用2B铅笔把答题卡上对应题目的选项涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。

3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

第I卷(单选题)

一、单选题(本题共24小题,每小题2分,共48分。)

1.商朝时分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系。但周公所分封的诸侯中,周王称同姓的为伯父、叔父,称异姓的为伯舅、叔舅。这说明西周分封制( )

A.体现了浓厚的宗法色彩 B.强化中央对地方的控制

C.只有周王亲属才能受封 D.家天下取代公天下格局

2.秦兼并六国之后,建立了以咸阳为中心的道路交通网;西汉武帝时,在秦成果的基础上,开辟了通向西南、西域、夜郎等地的交通道路;东汉的都城洛阳则是“处于中土,平夷洞达,万方幅凑”的交通枢钮。这些成就的取得( )

A.保证了秦汉疆域的巩固 B.扩大了对外交流交往通道

C.发展了边疆地区农耕经济 D.得益于政治建设的需要

3.汉代田庄的生产经营活动包括:粮食作物蔬菜、果木及染料作物栽培,蚕桑作业,禽畜养殖,药材采集。此外,酒、醋、酱、怡糖等的酿造加工,纺织、农具和兵器修造也被列入日常生产安排之中。这表明( )

A.田庄是独立经济体 B.田庄商品经济发达

C.田庄农民负担沉重 D.手工业者劳动繁重

4.唐大历十四年(公元779年)六月一日敕:“诸坊市邸店,楼屋皆不得起,楼阁临视人家,勒百日内毁拆。至九月二十日,京兆尹严郢奏:坊市邸店旧楼请不毁。”这表明当时( )

A.城市的实际区域逐渐向城外扩展 B.城市封闭式的坊市制度出现突破

C.城市空间向立体化方向发展 D.政府拆除城市违章建筑进展顺利

5.宋初,承袭唐、五代中央旧制,但在禁中朝堂(文德殿)之西设置中书门下,题榜称“中书”,印文行敕称“中书门下”,是宰相办公的机构,独立于三省机构。这表明宋初( )

A.中书省与门下省实现合并 B.中央行政体制有所调整

C.“三省”机构已不复存在 D.国家决策方式发生了异化

6.元代王祯《农书》中记载的水转大纺车,水轮“与水转碾磨工法俱同。中原麻伫之乡,凡临流处所多置之”,拥有32个纱锭,每日可加拈麻纱100斤。这反映了当时( )

A.工具革新推动经济重心南移 B.中原地区成为棉纺织业中心

C.技术进步提高了纺织业工效 D.官营手工业的技术优势明显

7.明太祖时,曾铸铁牌置宫门内:“内臣不得干预政事,犯者斩。”明成祖给宦官委以出使、专征、监军、分镇等军政大权。设立“东厂”特务机构,由亲信宦官掌管,后来例用司礼监太监提督。明宣宗时期,宦官开始识字,正式参与政务。这表明( )

A.明朝君主专制逐渐衰弱 B.内阁权力地位日益降低

C.政策调整迎合统治需要 D.宦官已经掌握决策权力

8.清朝时期,江西赣州农民多以种植苎麻为业,福建商人在二月间放钱给种苎者作工本,到夏、秋时再来收买苎麻用作织布的原料。这种情形说明( )

A.新型生产关系渗透到农业领域 B.清政府重农抑商政策逐渐松弛

C.经济作物种植超过了粮食种植 D.商人通过高利贷获得高额利润

9.甲午战争以后,西方列强为争夺在中国修筑铁路的权力进行斗争。到1911年为止,中国已修成铁路总长为9292公里,其中40%控制在列强手中。材料表明( )

A.铁路发展呈现出了半殖民地色彩 B.资本输出成为列强侵略的主要方式

C.铁路修建的重要性成为中外共识 D.中国基本上丧失了修筑铁路的主权

10. 1925年东征战役期间,黄埔军校共产党员们不仅积极参加战争,而且还做了大量的宣传和组织群众工作,例如派吴振民等人协助海丰农会训练农民自卫军;派周恩来同志负责建立东江地区各级国民党组织等等。共产党人的这些工作( )

A.隐含着国共合作破裂的危机 B.有利于土地革命的顺利展开

C.为抗日战争的胜利奠定基础 D.有利于革命统一战线的巩固

11.下表是上海在鸦片战争前到1853年茶、丝出口的数据,由此可知的是( )

A.农产品商品化程度提高 B.得益于洋务运动的开展

C.贸易中心移至上海 D.自然经济开始瓦解

12.1912年至1916年,北京政府颁布了八十多项发展实业的条例、章程、细则、法规等,内容涉及农业、工业、商业、矿业、渔业、林业等方面;同时解除了对民间兴办工商企业的限制,对新办企业予以优惠政策。这些举措( )

有利于封建专制统治的结束 B.改善了民族经济的生存环境

C.导致民族经济得到独立发展 D.推动了实业救国思潮的兴起

13.20世纪80年代初,国家在制定民族法规时,把扶助少数民族和民族地区发展放在非常重要的位置,把发展作为保障少数民族群众政治权利的重要手段。这一做法( )

A.与党和国家对工作重心的调整密切相关

B.开始明确国家对民族地区的支持态度

C.对落实依法治国方略有重大的现实意义

D.得到全国各地民众的积极回应与支持

14.邓小平曾说:“这几年我们仔细观察了形势……由此得出结论,在较长时间内不发生大规模世界战争是有可能的,任何外国不要指望中国做他们的附庸,不要指望中国会吞下损害我国利益的苦果”对该讲话理解正确的是( )

A.观察了的“形势”主要指两极格局瓦解

B.树立中国的和平形象,消除了外界对中国发展的疑虑

C.直接推动了中俄始创的新型国家关系的形成

D.表明新时期我国坚定不移奉行独立自主和平外交政策

15.1952年,我国城镇职工人数约为1580万,到1957年底,这一数字提高到2451万,比1952年增长55.1%。出现这一变化的主要原因是( )

A.城市化的进程加快 B.城镇的出生率提高

C.工人福利逐渐完善 D.国家经济战略调整

16.1992年12月,山东省诸城市政府将国营电机厂变卖给本厂职工,电机厂由此成为我国第一家改制的国有企业。“诸城改制”最终得到中央的认可。这表明我国( )

A.确立了社会主义市场经济体制 B.揭开了城市经济体制改革序幕

C.积极探索经济体制改革的道路 D.公有制的地位受到了严重冲击

17.美国法官霍姆斯对古罗马自然法的理解为:“每个人心中都有对完美的欲求,以至于那些无法拥有完美的人,通过灌醉自己来满足这种欲求。那些试图证明真理之绝对性的哲学家,都是在试图满足自己的这一欲求。”这反映出自然法( )

A.具有理想主义的色彩 B.是统治阶级意志的表现

C.以伦理化为主要目标 D.以道德完美为基本法则

18.甘蔗的种植需要充足的阳光和长时间的密集劳动,且甘蔗园往往疟疾肆虐,在中世纪蔗糖是难得的奢侈品;15世纪,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,这一数字已上升至8公斤。造成这一变化主要原因是( )

A.人口增长与医疗设施的完善 B.新航路开辟使东西贸易便捷

C.工业革命提高民众消费水平 D.殖民扩张和黑奴贸易的兴盛

19.据媒体报道,首相约翰逊表示为了完成英国脱欧,将采取多种手段,必要时甚至暂停议会。而亲欧派议员声称,将提出对政府的不信任案并力促其通过,届时如约翰逊拒绝下台,向来保持中立的女王除了将他解职外别无选择。这些情况说明( )

A.首相需顺应民意以维护内阁稳定

B.英王对行政权的影响力逐步上升

C.欧盟一体化改变了英国政治制度

D.英国政治传统可能出现弹性变化

20.1844年6月,普鲁士西里西亚地区爆发织工起义。起义织工冲击工厂,捣毁机器,烧毁记载他们债务的账簿,然后涌向工厂主的庄园前示威,最终遭到当局的残酷镇压。这表明( )

A.空想社会主义存在严重缺陷 B.普鲁士的经济发展滯后

C.工人运动亟需科学理论指导 D.资本主义制度走向衰落

21.胡佛总统多次强调应由私人慈善机构解决失业救济问题,为此他批准了“邻居互助计划”。1931年12月8日,胡佛在第三个年度国情咨文中说:“应该最少最少地介入……即使介入也是暂时的和迫不得已的。”这一观点体现的原则是( )

A.天赋人权和主权在民 B.无政府主义的方法论

C.重商主义和殖民主义 D.竞争和经营的自由化

22.下表为1913一1925年俄国(苏联)农业生产变化情况,据此可以说明。( )

项目 1913年 1920年 1925年 1925年与1913年对比的百分比

农业总产值(%) 100 67 112 112

畜牧业(%) 100 72 121 121

粮食(万吨) 7.65 4.519 7.247 94.7

A. 确立新的经济建设模式 B.实现农业现代化发展

C. 经济建设离不开市场的作用 D.总体上已完成工业化建设

23.1961年,肯尼迪当选美国总统后,提出的增加联邦教育投资、为老年人提供健康保险、大规模减税等立法方案均被国会否决,但他提出的加速太空开发的方案获得了国会的支持。这表明美国( )

A.世界霸主地位开始出现动摇 B.试图减少国家对经济的干预

C.国家政策受到国际形势影响 D.分权制衡原则发生巨大变化

24.中国加入世界贸易组织谈判代表龙永图就中国加入WTO曾说:“要参加奥运会篮球赛,不能一进球场就说“篮筐太高,是按西方人标准设定的,对西方大个子很合适,对我们不合适,得把那篮筐降下几厘米来适应我们,否则就是不公平竞争。'这是不可能的,只能面对这个事实。”他意在强调( )

A.在世界经济领域反霸权主义 B.必须遵守国际贸易通行的规则

C.要推动建立国际经济新秩序 D.发展中国家需要推动国际贸易

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(共52分。第25、26题为必考题,每个考题考生必须作答。第27、28、29题为选考题,三组题任选一组。如果多做,则按所做的第一组计分。)

25.阅读材料,完成下列要求。(本题25分)

材料一 中国传统社会曾出现过特权户种、民籍户种和贱籍户种等类别,其户籍地位逐级降低,界线分明。其中,特权户籍以宋代的官户最为典型。它可享受以下特权:荫补,即做官的资格,减免某些税收,差役免除和减免刑罚等。

宋代以后出现了保甲制,户籍管理制度进一步被赋予了社会治安功能。各行政单位、各种身份的人都要被编入其中,邻里之间相互监视、相互举报,形成一个遍布各地、各行业,将各种职业者联系并束缚在一起的社会治安网络,从而成为政府加强其统治基础的重要措施。

——江立华:《我国古代的户籍制度及其特点》

材料二 英国户籍管理大事记(节选)

年代 大事记

1495年 亨利七世法令:不列颠臣民以家庭为单位,向各区主教汇报户主、配偶、子女情况,主教登记在册。

1593年 伊丽莎白一世法令:由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,技济贫民。

1785年 议会法案:不列颠臣民可在国内自由迁徒,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失业者。

——摘编自尹虹《近代早期英国流民问题及户口管理政策》

材料三 1951年,公安部颁布了旨在“维护社会治安、保障人民安全”的《城市户口管理暂行条例》,在城市进行人口登记。1953年,为配合第一届全国人大代表选举,并为国营企业招工提供依据,《全国人口登记办法》出台。1958年1月,国家颁布了《中华人民共和国户口登记条例》,规定了户口登记、注销、迁移、收养、婚姻、年龄、违法责任等具体细则,标志着新中国户藉制度的形成。

——摘编自吴学凡《新中国户藉制度70年变迁及其经验》

根据材料一、二并结合所学知识,分别概括中国古代、英国近化户籍管理的特点。(12分)

根据材料三并结合所学知识,指出新中国户籍制度建立的原因。(8分)

根据材料并结合所学知识,简析户籍制度在社会治理中的意义。(5分)

26. 阅读材料,完成下列要求。(本题12分)

中共中央驻地变迁一览表

始驻期 离驻期 驻地

1921年7月 1922年10月 上海

1922年10月 1923年“二七”大罢工失败后 北京

1923年2月 1923年6月 上海

1923年6月 1923年9月 广州

1923年9月 1927年4月 上海

1927年4月 1927年9月底10月初 武汉

1927年9月底 1933年春 上海

1933年春 1934年10月长征前 瑞金

1935年12月 1936年7月 瓦窑堡

1936年7月 1937年1月 保安

1937年1月 1947年3月 延安

1947年3月 1949年3月 西柏坡

1949年3月 至今 北平(北京)

根据上述材料围绕“中共中央驻地变迁”自拟一个论题,并运用党史的相关知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

27.阅读材料,回答问题。(本题15分)

我国的农村信用社经历了一个曲折多变的发展过程。1951年5月,中国人民银行总行召开第一次全国农村金融工作会议,决定大力发展农村信用社。在过去的50多年里,农村信用社在支持“三农”、促进农村产业结构调整方面起到重大作用。但是,由于产权制度、监管体制、内控制度等环节存在诸多问题,农村信用社的发展受到很大限制,改革势在必行。

2003年6月27日,国务院下发了《深化农村信用社改革试点方案》,试点工作在浙江等8个省进行。该方案主要有三方面内容,即改革农村信用社产权制度,改革农村信用社管理体制以及国家帮扶信用社。2004年8月底,将试点地区进一步扩大到了21个省市自治区。2007年8月,随着最后一家省级合作社的正式挂牌,我国新的农村信用社经营管理体制框架已经在全国范围内建立起来。

——摘编整理自申学锋:《农村信用社改革的背景与现状》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出21世纪我国农村信用社改革的背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明21世纪我国农村信用社改革的意义。(7分)

28.阅读材料,完成下列要求。 (本题15分)

第二次阿富汗战争是以美国为首的联军在2001年10月7日起对阿富汗盖达组织和塔利班发动的一场战争。这场战争实际上也是一场由西方文明与伊斯兰文明之间长期互存偏见而引发的一定范围的文明冲突。美俄等国在这场战争中的积极合作实际是出于反恐怖的共同需要所促生的策略之举,它并未使相互间长期存在的矛盾和分歧全面化解,所谓“后冷战”结束的说法尚缺乏充分的事实根据。据联合国报告,第二次阿富汗战争期间,平民的伤亡人数,从2006年的929人上升至2008年的2000人。战争期间,美军指称有基地组织成员越过边境逃往巴基斯坦,一度引起邻近国家的紧张。这场战争也将使反恐怖及其国际意义成为美国今后推行新干涉主义的新的“正当理由”。

——摘编自陈新《对阿富汗战争的浅析》

根据材料并结合所学知识,概括第二次阿富汗战争爆发的原因。(6分)

根据材料并结合所学知识,简析第二次阿富汗战争的影响。(9分)

29.阅读材料,回答问题。(本题15分)

李善兰投身洋务派官僚集团,积极参与洋务新政中的学术活动,试图以此实现他的科学救国的理想。1861年秋,曾国藩在安庆筹建军械所,将李善兰“聘入戎幄,兼主书局”。李善兰一到安庆,就拿出因战乱初刊版已毁的《几何原本》等数学书籍。李善兰的科学著译,特別是他的数学著作,“仰承汉唐,荟中外,取精用宏,兼综条贯”。而他业余从事的诗、文创作,也是内容丰富、洋洋大观。李善兰生性豪迈,脱不羁,潜心科学,淡于利禄。曾国藩很赏识他,“屡欲列之荐牍,皆力辞”。他痛恨贪官污吏,在晚年所写的《陈君锡麟行状》中,表彰为官清廉、体恤民情者。晚年,他虽年授三品卿衔户部正郎、广东司行走、总理各国事务衙门章京,但从未离开过同文馆教学岗位,也没有中断过科学研究工作。在他去世前几个月,还在写新的数学著作《级数勾股》。

——摘编自白寿彝《中国通史》

根据材料并结合所学知识,分析李善兰成为著名科学家的条件。(8分)

根据材料并结合所学知识,说明李善兰对中国近代化的主要贡献。(7分)

观庙镇高中2021-2022学年高三上学期12月月考

历史答案

1、【答案】A

分封制一般分封的是周王的同姓家族,同姓和异姓的称呼体现出血缘关系的远近,实质上是宗法观念的体现,A项正确;分封制度下中央很难实现对地方控制,排除B项;分封的主体是王族,但是功臣和先代贵族也可以受封,排除C项;家天下局面形成是夏朝启的时代,排除D项。故选A项。

2、【答案】D

依据材料,可知秦汉在交通建设方面的共性,即交通成网,都城为中心,这是中央集权制度控制地方的必要手段,故选D项;秦汉中国疆域处于不断变化中,没有稳定巩固,排除A项;这些交通以国内为主,某些时代,仅限于国内,排除B项;交通建设有助于地方经济发展,但当时许多地区还未进入农耕时代,排除C项。

3、【答案】A

由材料可知,田庄的生产经营活动多样,从吃的、穿的、武器,以至疾病医药所需,涵盖了生活的各个方面,是一个经济上完全自给自足的单位,A正确;汉代庄园内部基本自给自足,闭门成市,很少对外交换,故无法反映商品经济的发达,排除B;材料并未对农民和手工业者的生活状况进行描述,无法得知手工业者劳动是否繁重和农民是否遭到沉重剥削的问题,排除C、D。

4、【答案】C

从材料“楼屋皆不得起,楼阁临视人家”可以看出当时已经出现楼房,房屋开始向空间发展,虽然政府勒令损毁,但是最后大臣奏请不要毁掉已经建好的房子。故选C。A项中“城外”材料未涉及;B项坊市制度出现突破说法错误,材料未涉及;D项说法错误,有大臣奏请不要拆除旧楼房。

5、【答案】B

材料体现的是宋朝为强化君主专制,增设中书门下作为宰相的办公机构,独立于三省机构,说明的是中央行政体制有所调整,B项正确;A项说法不符合史实,当时二者并未合并,排除;当时三省机构仍然存在,排除C项;当时国家的决策方式并未发生改变,排除D项。故选B项。

6、答案:C

由材料看,元代水转大纺车达到很高水平,利用水力,“拥有 32个纱锭,每日可加拈麻纱100斤”说明工作效率很高,C项正确。“中原麻苎之乡”“拈麻纱”说明水转大纺车应用于麻纺业而非棉纺业,且当时棉纺织业中心在东南沿海,排除B项;材料未涉及经济重心南移,也无法说明采用水转大纺车的是官营手工业,排除 A、D两项。

7、【答案】C

材料体现的是明初禁止宦官干政到允许亲信宦官掌握部分权力机构,这主要是为了牵制其它机构,迎合君主专制的需要,C项正确;明朝时期的君主专制进入新阶段,排除A项;材料与内阁地位无关,排除B项;宦官无决策权,排除D项。故选C项。

8、【答案】A

由材料可知,包买商的活动也渗透到经济作物的生产领域,苎农受到商人的控制和剥削,这是包买商控制原料生产的一种表现,A项正确;材料未提及经济作物和粮食作物的种植比重情况,无法得出经济作物种植超过粮食种植的结论,排除C项;包买商介入农业生产领域不能证明清政府重农抑商政策的松弛,排除B项;材料所述的情况并不是商人放高利贷的情况,排除D项。故选A项。

9、【答案】A

由于列强的争夺使中国已经修筑的铁路的40%都掌握在列强手中,说明列强极大的影响了中国的铁路修筑,铁路发展呈现出半殖民地的色彩,故选A;列强控制了40%的铁路,但不能说明中国修筑铁路的主权已经丧失,排除D;列强控制中国的铁路修筑不代表资本输出成列强侵略的主要方式,排除B;成为“中外共识”的说法无从体现,排除C。

10、【答案】D

东征战役期间共产党员积极参加战争,动员和组织群众,有利于扩大广州革命政府的统治基础,巩固了革命统一战线,D项正确;此时土地革命还没有开展,排除B项;抗日战争的爆发是在1931年,排除C项;共产党员动员和组织群众无法体现国共合作破裂的危机的存在,排除A项。故选D项。

11、【答案】A

由表格数据看出,上海在鸦片战争前到1853年茶、丝出口的数量不断增长,说明鸦片战争后中国日益卷入资本主义世界市场,成为西方列强的原料产地,茶、丝出口的数量不断增长,也说明农产品商品化程度提高,自然经济逐渐瓦解,故选A项;鸦片战争后自然经济开始瓦解,材料无法体现“开始”,排除D项;19世纪60年代开始洋务运动,排除B项;材料只是提供了上海一地茶、丝出口的数据,无法体现贸易中心移至上海,排除C项。故选A项。

12、【答案】B

材料反映了20世纪初,北京政府颁布发展实业的条例,推广技术,组织参加世界博览会,这些措施为民族经济发展提供了较好的环境,B项正确;辛亥革命结束了中国两千多年的封建君主专制制度,排除A项;当时民族经济尚未获得“独立发展”,排除C项;材料没有体现推动了实业救国思潮的兴起,排除D项。故选B项。

13、【答案】A

材料“把扶助少数民族和民族地区发展放在非常重要的位置,把发展作为保障少数民族群众政治权利的重要手段”体现的是国家对少数民族地区的重视,这与当时党和国家对工作重心的调整密切相关,A项正确;依法治国是1997年9月提出的,排除C项;建国后,党和政府就明确了国家对民族地区的支持态度,排除B项;材料与各地民众的回应无关,排除D项。故选A项。

14、【答案】D

根据材料“较长时间内不发生大规模世界战争是有可能的”可知,和平是时代的主流,“任何外国不要指望中国做他们的附庸”体现中国的独立自主的和平外交政策,D项正确;材料是邓小平80年代初的讲话,两极格局瓦解是在90年代后,排除A项;十一届三中全会后,中俄关系没有形成新型国家关系,排除C项;外界对中国发展的疑虑不可能消除,排除B项。故选D项。

15、【答案】D

根据“1952年,我国城镇职工人数约为1580万,到1957年底,这一数字提高到2451万,比1952年增长55.1%。”可得出城镇人口的增加与国家开展工业化建设有关,因此 是国家经济战略的调整,D项正确;A项是表现,排除A项;BC项不是主要原因,排除BC项。故选D项。

16、【答案】C

根据材料“1992年12月,山东省诸城市政府将国营电机厂变卖给本厂职工”“‘诸城改制’最终得到中央的认可”可知,这时期有些城市政府把国营企业变卖给私人,并且该制度获得中央的认可,体现了改革开放背景下我国积极进行探索和改革,这有利于进一步推动改革开放的进行,C项正确;根据所学知识可知社会主义市场经济体制初步建立是在21世纪初,不符合题干时间排除A项;根据所学知识可知,揭开城市经济体制改革是在1984年,排除B项;根据所学知识可知,材料内容体现了改革开放背景下的探索和改革,但不会冲击公有制的地位,排除D项;故选C项。

17、【答案】A

根据材料中“无法拥有完美的人通过灌醉自己来满足这种欲求”等信息,说明了自然法的局限性,其过于理想主义,故A项正确;从材料中无法看出伦理化是自然法的主要目标,故C项错误;B项在材料中无法体现,故错误;道德完美为基本法则不符合史实,且不是材料主旨,故D项错误。

18、【答案】D

根据材料并结合所学可知,新航路开辟后,欧洲人征服了美洲,在美洲建立了大量甘蔗种植园,使用从非洲贩卖到美洲的黑奴进行甘蔗种植,降低了生产成本,甘蔗不再是奢侈品,逐渐普及,所以造成材料变化的主要原因是殖民扩张和黑奴贸易的兴盛,D项正确;材料与“人口增长与医疗设施的完善”无关,排除A项;蔗糖逐渐普及,主要原因是生产成本下降,“新航路开辟使东西贸易便捷”和“工业革命提高民众消费水平”均不是主要原因,排除B、C项。故选D项。

19、【答案】D

材料内容“必要时甚至暂停议会”“将提出对政府的不信任案并力促其通过”“向来保持中立的女王除了将他解职外别无选择”可知,首相为了脱欧而暂停议会,议会对政府提出不信任案弹劾首相,面对议会和首相的制衡和僵局,原本作为权力象征的女王通过自身的政治影响力可能解除首相约翰逊,说明英国政治传统可能有所变化,D项正确;据材料可知首相是为了完成英国脱欧而采取多种手段,并非维护内阁稳定,排除A项;题干反映了围绕英国脱欧的问题,可能影响英国政治制度,并不是欧盟一体化改变了英国政治制度,排除C项;根据材料内容可知,向来作为权力象征而中立的女王面对政治僵局可能将首相解职,这符合女王的权限,不能体现英王对行政权的影响力逐步上升,排除B项。故选D项。

20、【答案】C

材料“捣毁机器,烧毁记载他们债务的账簿,然后涌向工厂主的庄园前示威,最终遭到当局的残酷镇压”体现的是当时的工人运动缺乏统一的指挥及明确的目标 ,说明的是工人运动亟需科学理论指导,C正确;材料与空想社会主义无关,A排除;材料与普鲁士经济滞后无关,B排除;当时资本主义制度尚有生命力,D排除。故选C。

21、【答案】D

“应该最少最少地介入……即使介入也是暂时的和迫不得已的”说明政府最好不要过多干涉经济,属于自由主义经济模式,D正确;材料不是说明天赋人权和主权在民的思想,A错误;无政府主义显然与材料中“即使介入也是暂时的和迫不得已的”的信息不符合,B错误;重商主义和殖民主义与材料中自由主义经济思想不符合,C错误。

22、【答案】C

【详解】根据材料可知,数据表反映了俄国在1913—1925年间农业生产的变化情况,联系战时共产主义政策和新经济政策,即可得出正是战时共产主义政策实行余粮收集制,取消自由贸易,损伤了农民生产积极性才有1920年的低点,由于新经济政策中固定的粮食税及允许自由贸易才有1921—1925年的连续增长。这说明当时经济发展离不开市场的作用,C项正确;当时并没有新的模式,只是在1921年开始推行新的政策,排除A项;BD项不符合1913-1925年的史实,排除BD项。故选C项。

23、【答案】C

1961年处于美苏争霸时期,肯尼迪提出的加速太空开发的方案获得了国会的支持,说明国家政策符合美苏争霸国际形势的需要,故选C;A材料信息无法体现,排除;材料不能看出国家减少对经济的干预,排除B;美国实行立法、司法、行政三权分立、相互制衡的原则,材料正是分权制衡原则的体现,排除D。

24、【答案】B

根据“这是不可能的,只能面对这个事实”说明龙永图意在说明中国加入世界贸易组织要遵守国际贸易通行的规则,故选B;A、C不符合材料主旨,排除;D材料信息无法体现,排除。

【答案】

(1)中国古代:具有明显等级性;与社会治安紧密结合;与土地、赋役相结合。(6分)

英国近代:通过立法逐步确立;管理部门由教会转向政府;与济贫、就业相关。(6分)

(2)原因:巩固新生政权的需要;配合第一届全国人大代表选举;国家经济建设的需求;与计划经济体制相适应。(8分)

(3)意义:有利于社会稳定;服务于经济发展;丰富了国家治理的内涵。(5分)

26、(12分)示例一论题:中共中央驻地的变迁反映了中国共产党对中国革命道路探索的不断深入。

阐述:1921年中国共产党成立后,中共把组织工人阶级、领导工人运动作为中心任务,为便于组织和发动工人群众,党中央驻地长期设在上海、北京、广州、武汉等中心城市。1933年,随着中国共产党在上海的地下组织遭到破坏,党中央将驻地转移到瑞金,在事实上认同了毛泽东同志提出的农村包围城市的革命道路,这是中国共产党遵循革命形势和中国国情所作出的正确选择。1949年,在解放战争取得决定性胜利的大好形势下,在中共七届二中全会上,中国共产党作出了将工作重心转移从农村转移到城市的决定,全方位做好成为执政党的准备,为新民主主义革命的最后胜利和新中国的内政外交工作的开展创造了条件。会后,党中央驻地由西柏坡迁到北平。

结论:中国共产党对中国革命形势的认识遵循了实事求是的原则,从而一步步走向成功。

示例二论题:1937年以前中共中央驻地频繁变迁是多种因素共同作用的结果。

阐述:1921年中国共产党成立后,中共将组织工人阶级、领导工人运动作为党的中心任务,中共中央驻地主要设在工人数量较多的上海、北京等中心城市。1927年4月,由于陈独秀的右倾投降主义错误、共产国际的错误领导和国民党右派叛变革命,中共中央驻地被迫从上海迁往武汉;7月汪精卫叛变革命,国民大革命失败,国共彻底决裂,之后党中央驻地迁回上海并转入地下。1934年10月,由于国民党发动第五次“围剿”以及中国共产党“左”倾错误,中共第五次反“围剿”失败,被迫开始长征,党中央驻地开始随长征转移,1935年12月驻扎陕北瓦窑堡,1936年7月驻扎保安。华北事变后,中日民族矛盾上升为主要矛盾。1937年随着西安事变的和平解决,国共对峙的局面基本结束,全国抗日情绪高涨,中共中央驻地迁往延安。

结论:1937年以前中国共产党在错综复杂的国内革命环境下不断探索中国革命的道路,逐渐从幼稚走向成熟。

选考题:共15分。请考生从27~29三组题中任选一组题作答。如果多做,则按照所做的第一组题计分。

27、【答案】

(1)背景:①农村信用合作社受原计划经济思想的影响,弊端不断显现;(或产权制度、监管体制、内控制度不适应发展需要)②农村经济体制改革的深入开展;③国家大力发展社会主义市场经济。④对外开放进一步扩大。(或中国加入WTO)(8分)

(2)意义:适应了社会主义市场经济体制发展的需要;适应了农村经济体制改革的需要;促进农村信用社管理体制的完善;提高农村信用社的金融服务质量;有利于农村经济的发展;有利于新型农业的发展。(7分,答出4点即可。)

28、【答案】

(1)原因:打击恐怖主义;西方文明与伊斯兰文明之间的冲突;美国干涉别国内政。(6分)

(2)影响:给阿富汗人民带来了深重的灾难;导致了周边地区局势的紧张;更便利美国干涉别国内政。(9分)

29、【答案】

(1)条件:欧美国家科学成果著作的东传;潜心科学研究;曾国藩等官员的大力支持;研究内容与国家社会需求相吻合;关注民生、心怀天下的坚强理念。(8分,答出4点即可。)

(2)贡献:助推洋务运动发展;完成多本数学专著,促进近代中国数学进步;立志科研和教学,培养了近代科学人才;体恤民情、科学救国的思想影响后世。(7分)

同课章节目录