2021-2022学年上海市普陀区九年级(上)期末化学试卷(一模)(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年上海市普陀区九年级(上)期末化学试卷(一模)(word版 含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 170.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(试用本) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-11 15:40:41 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年上海市普陀区九年级(上)期末化学试卷(一模)

一、选择题(共20分)1-14题只有一个正确选项

1.下列中国民俗文化活动中,涉及化学变化的是( )

A.贴春联 B.包粽子 C.画彩蛋 D.酿米酒

2.空气中含量最多的元素是( )

A.氧元素 B.氮元素 C.碳元素 D.氢元素

3.下列建材中属于纯净物的是( )

A.水泥 B.环保涂料 C.复合木材 D.铜制电线

4.N2O中氮元素的化合价是( )

A.+1 B.+2 C.+3 D.+4

5.属于化学性质的是( )

A.熔点 B.密度 C.硬度 D.可燃性

6.Na2SO4中的原子团名称是( )

A.硫酸根 B.碳酸根 C.硝酸根 D.氢氧根

7.自来水生产中,加入“氯气”的作用是( )

A.沉降颗粒物 B.吸附悬浮物 C.杀菌消毒 D.提高口感

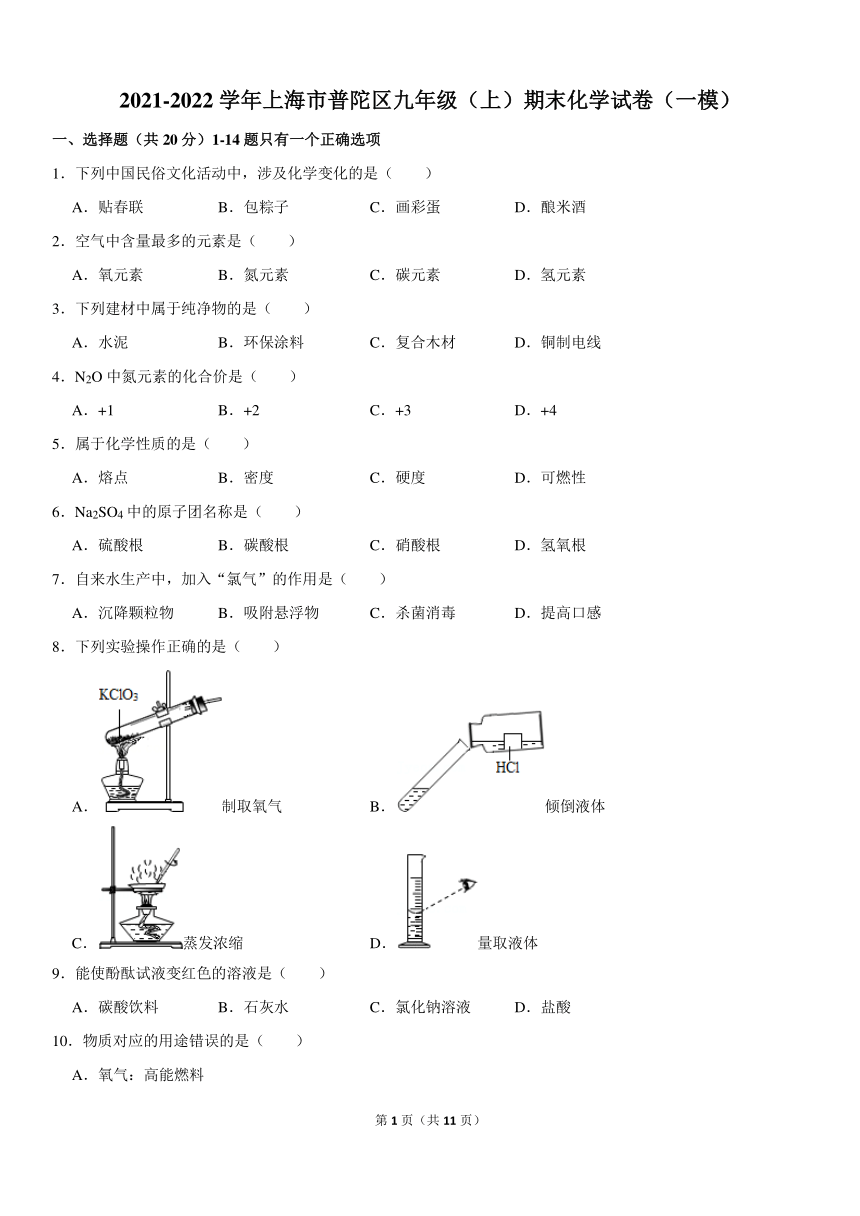

8.下列实验操作正确的是( )

A.制取氧气 B.倾倒液体

C.蒸发浓缩 D.量取液体

9.能使酚酞试液变红色的溶液是( )

A.碳酸饮料 B.石灰水 C.氯化钠溶液 D.盐酸

10.物质对应的用途错误的是( )

A.氧气:高能燃料

B.稀有气体:多用途电光源

C.二氧化碳:灭火剂

D.金刚石:切割玻璃

11.化学方程式书写正确的是( )

A.4Fe+3O22Fe2O3

B.2H2O2H2+O2

C.CH4+2O2CO2+2H2O

D.Mg+CO2MgO+C

12.下列关于2mol SO2的说法中,正确的是( )

A.质量为32克

B.含有4g氧元素

C.含有2mol硫原子

D.约含有6.02×1023个分子

13.若用和分别表示氢、氧元素的原子,表示为水分子,以下对分子原子的理解正确的是( )

A.水分子可以分解

B.不同原子的大小可以随意表示

C.水分子是由一个氧原子和一个氢分子结合而成

D.反应前后氢、氧原子的化学性质没有改变

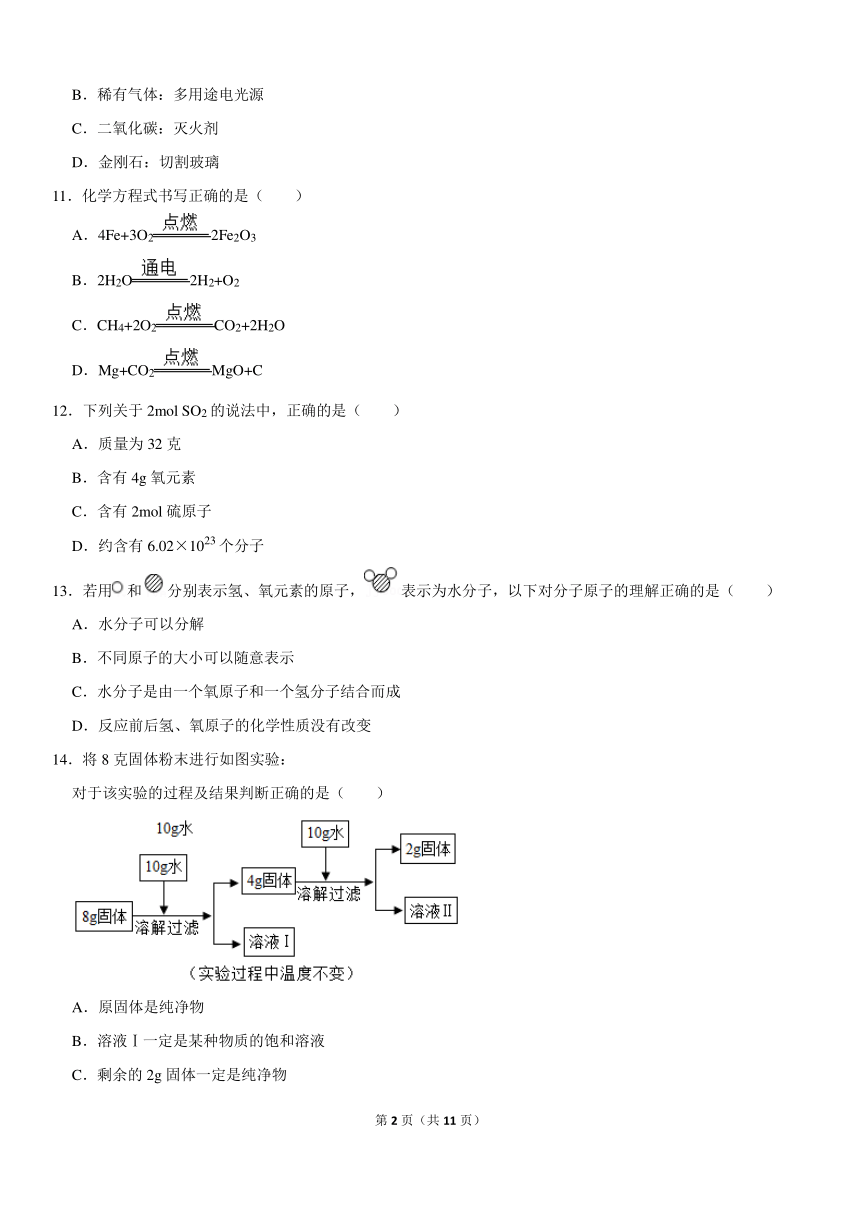

14.将8克固体粉末进行如图实验:

对于该实验的过程及结果判断正确的是( )

A.原固体是纯净物

B.溶液Ⅰ一定是某种物质的饱和溶液

C.剩余的2g固体一定是纯净物

D.溶液Ⅱ一定是不饱和溶液

二.15-17题有1-2个正确选项

15.单质在氧气中发生燃烧时,有关说法正确的是( )

A.产物一般是氧化物

B.一定比在空气中更加剧烈

C.反应发生均需要点燃或加热

D.产物在常温下一定是气体或固体

16.关于“化合物”判断正确的是( )

A.化合反应的反应物是化合物

B.分解反应的反应物是化合物

C.化合反应的产物是化合物

D.分解反应的产物是化合物

17.某温度时,一定质量的固体M(不含结晶水)溶于水形成饱和溶液甲,有关说法正确的是( )

A.甲溶液不能再溶解物质

B.降温,一定有固体M析出

C.该温度时,M形成的溶液中,甲溶液的溶质质量分数最大

D.该温度时,溶解等质量的M,形成甲溶液时所需水量最少

二、简答题(共30分)

18.碳中和是通过植树造林、节能减排等形式,以抵消二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。

①自然界中有很多含“碳”的物质。其中金刚石属于 (选填“单质”或“化合物”),它的同素异形体有 。

②含碳的矿石燃料,燃烧后均有CO2产生,大气中CO2含量过多的后果是 ,目前替代的清洁能源可以有 。

③海水可以溶解吸收一部分的CO2,写出水与CO2反应的化学方程式 ;将CO2转化为固体含碳化合物,称之为“固碳”,写出一种“固碳”的化学方程式 。

④中国科学家将CO2转变成淀粉[化学式为(C6H10O5)n],转变的过程中,你认为还需要的原料可能是 。

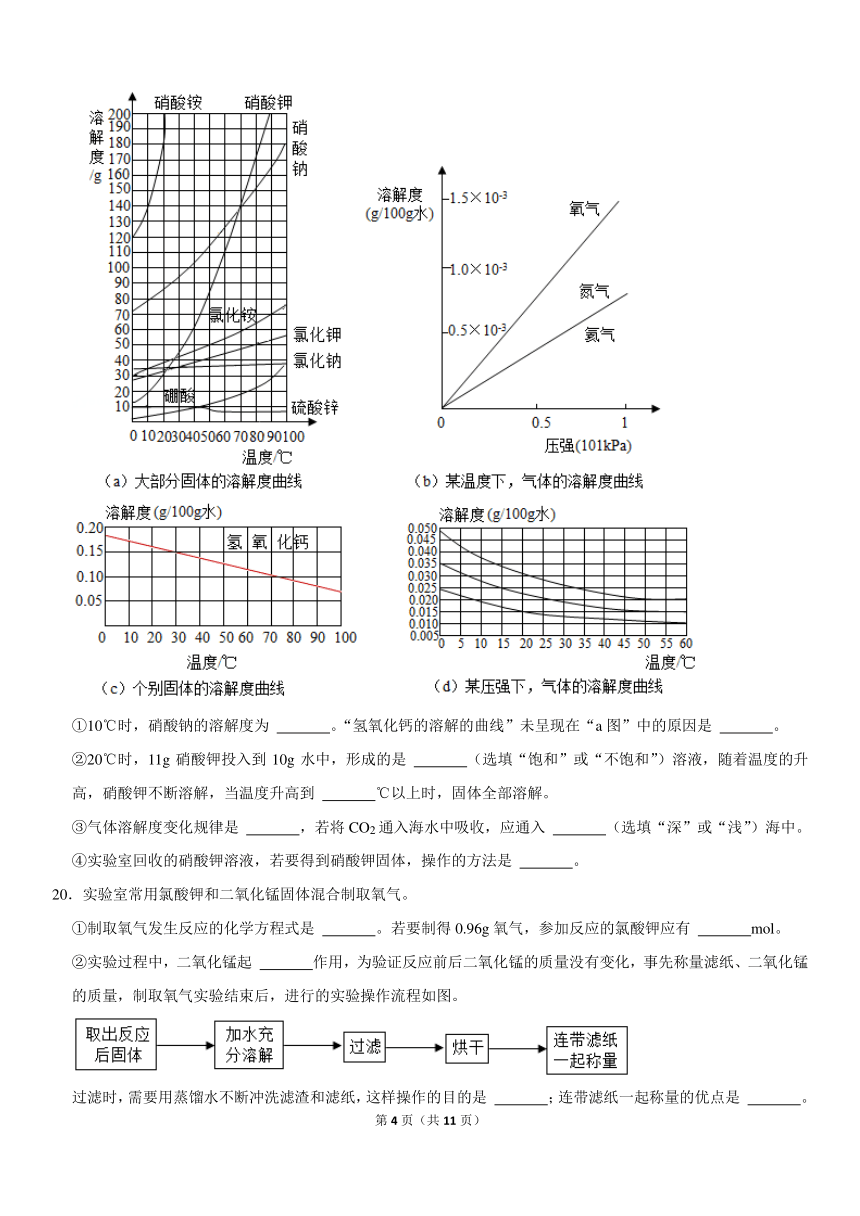

19.阅读下列溶解度曲线,并回答有关问题:

①10℃时,硝酸钠的溶解度为 。“氢氧化钙的溶解的曲线”未呈现在“a图”中的原因是 。

②20℃时,11g硝酸钾投入到10g水中,形成的是 (选填“饱和”或“不饱和”)溶液,随着温度的升高,硝酸钾不断溶解,当温度升高到 ℃以上时,固体全部溶解。

③气体溶解度变化规律是 ,若将CO2通入海水中吸收,应通入 (选填“深”或“浅”)海中。

④实验室回收的硝酸钾溶液,若要得到硝酸钾固体,操作的方法是 。

20.实验室常用氯酸钾和二氧化锰固体混合制取氧气。

①制取氧气发生反应的化学方程式是 。若要制得0.96g氧气,参加反应的氯酸钾应有 mol。

②实验过程中,二氧化锰起 作用,为验证反应前后二氧化锰的质量没有变化,事先称量滤纸、二氧化锰的质量,制取氧气实验结束后,进行的实验操作流程如图。

过滤时,需要用蒸馏水不断冲洗滤渣和滤纸,这样操作的目的是 ;连带滤纸一起称量的优点是 。

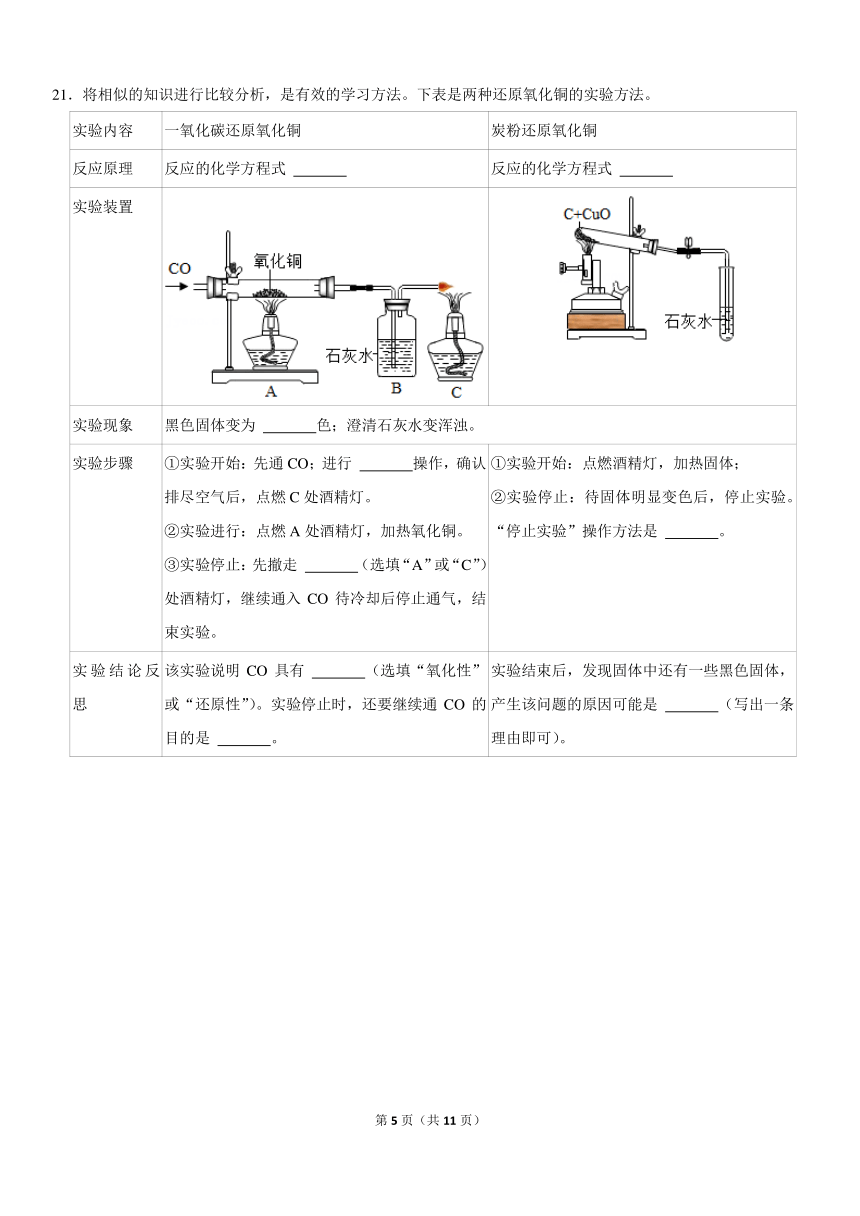

21.将相似的知识进行比较分析,是有效的学习方法。下表是两种还原氧化铜的实验方法。

实验内容 一氧化碳还原氧化铜 炭粉还原氧化铜

反应原理 反应的化学方程式 反应的化学方程式

实验装置

实验现象 黑色固体变为 色;澄清石灰水变浑浊。

实验步骤 ①实验开始:先通CO;进行 操作,确认排尽空气后,点燃C处酒精灯。②实验进行:点燃A处酒精灯,加热氧化铜。③实验停止:先撤走 (选填“A”或“C”)处酒精灯,继续通入CO待冷却后停止通气,结束实验。 ①实验开始:点燃酒精灯,加热固体;②实验停止:待固体明显变色后,停止实验。“停止实验”操作方法是 。

实验结论反思 该实验说明CO具有 (选填“氧化性”或“还原性”)。实验停止时,还要继续通CO的目的是 。 实验结束后,发现固体中还有一些黑色固体,产生该问题的原因可能是 (写出一条理由即可)。

2021-2022学年上海市普陀区九年级(上)期末化学试卷(一模)

参考答案与试题解析

一、选择题(共20分)1-14题只有一个正确选项

1.【解答】解:A、贴春联,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;

B、包粽子,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;

C、画彩蛋,没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;

D、酿米酒,酒精是新物质,属于化学变化,故D正确;

故选:D。

2.【解答】解:空气中含量最多的气体是氮气,氮气是由氮元素组成的,所以空气中含量最多的元素是氮元素。

故选:B。

3.【解答】解:A、水泥中有碳酸钙和其它杂质,属于混合物;故选项错误;

B、环保涂料中有多种成分,属于混合物;故选项错误;

C、复合木材中有木材和粘合剂等,属于混合物;故选项错误;

D、铜制电线,铜属于纯净物;故选项正确;

故选:D。

4.【解答】解:氧元素显﹣2价,设氮元素的化合价是x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,可得:2x+(﹣2)=0,则x=+1价。

故选:A。

5.【解答】解:A、熔点属于物理性质,故选项错误;

B、密度属于物理性质,故选项错误;

C、硬度属于物理性质,故选项错误;

D、可燃性属于化学性质,故选项正确;

故选:D。

6.【解答】解:Na2SO4是硫酸钠的化学式,含有的原子团的名称是硫酸根。

故选:A。

7.【解答】解:加氯气,即向水中通入氯气,氯气遇水会产生次氯酸HClO,用于杀菌消毒。

故选:C。

8.【解答】解:

A、用高锰酸钾制取氧气时,试管口应略向下倾斜以防止冷凝水倒流到试管底部炸裂试管;试管口应放一团棉花,以防止高锰酸钾粉末进入试管,故错误;

B、试剂瓶标签面向手心,可以防止瓶口残液沿外壁流下时腐蚀标签,图中标签没有向着手心,故错误;

C、在蒸发操作的过程中,加热时要 用玻璃棒不断搅拌,以防液体飞溅,当加热到有少量液体剩余时停止加热,此时剩下的少量液体可以利用余温蒸发干;故正确;

D、量筒读数时,视线应与凹液面的最低处保持水平,不应俯视,故错误;

故选:C。

9.【解答】解:A、碳酸饮料呈酸性,不能使酚酞试液变色,错误;

B、石灰水呈碱性,能使酚酞试液变色,正确;

C、氯化钠溶液呈中性,不能使酚酞试液变色,错误;

D、盐酸呈酸性,不能使酚酞试液变色,错误;

故选:B。

10.【解答】解:A、氧气具有助燃性,能支持其他物质燃烧,不能作燃料,故A错误;

B、稀有气体通电时会发出不同颜色的光,所以可以用作电光源,故B正确;

C、二氧化碳密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧,所以可用作灭火剂,故C正确;

D、金刚石是自然界中硬度最大的物质,所以可用作切割玻璃,故D正确。

故选:A。

11.【解答】解:A、铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,正确的化学方程式为3Fe+2O2Fe3O4,故选项错误。

B、该化学方程式氢气、氧气后面没有标注↑,正确的化学方程式应为2H2O2H2↑+O2↑,故选项错误。

C、该化学方程式书写完全正确,故选项正确。

D、该化学方程式没有配平,正确的化学方程式应为2Mg+CO22MgO+C,故选项错误。

故选:C。

12.【解答】解:A、2molSO2的质量为2mol×64g/mol=128g,故选项说法错误。

B、1mol二氧化硫中含有2mol氧元素,2molSO2中氧元素的质量为2mol×2×16g/mol=64g,故选项说法错误。

C、1个二氧化硫分子中含有1个硫原子,2molSO2中含2mol×1=2mol硫原子,故选项说法正确。

D、二氧化硫是由二氧化硫分子构成的,2molSO2中约含有2mol×6.02×1023=1.204×1024个分子,故选项说法错误。

故选:C。

13.【解答】解:A、分子在化学反应中首先分解为原子,即水分子可以分解,说法正确;

B、由微观示意图可知,不同原子的大小有所不同,氧原子半径比氢原子的大,因此不同原子的大小不可以随意表示,说法错误;

C、分子是由原子构成的,一个水分子由一个氧原子和两个氢原子结合而成,故说法错误;

D、氢、氧原子结合成水分子后,氢、氧原子的化学性质改变了,故说法错误。

故选:A。

14.【解答】解:A、将8克固体粉末进行如图实验,实验过程中温度不变,加入10g水,剩余固体的质量为4g,说明该温度下,10g水最多能溶解了8g﹣4g=4g固体;过滤后,向固体中再加入10g水,剩余2g,说明10g水中只溶解了2g固体,说明剩余的固体为难溶于水的杂质,或者是第二次溶解的固体中的溶质和第一次溶解的不同,则原固体是混合物,故选项说法错误。

B、将8克固体粉末进行如图实验,实验过程中温度不变,加入10g水,剩余固体的质量为4g,说明该温度下,10g水最多能溶解8g﹣4g=4g固体,则溶液Ⅰ一定是某种物质的饱和溶液,故选项说法正确。

C、剩余的2g固体不一定是纯净物,也可能是含多种物质的混合物,故选项说法错误。

D、若溶解的固体中的溶质和第一次溶解的不同,溶液Ⅱ可能是不饱和溶液,也可能是饱和溶液,故选项说法错误。

故选:B。

二.15-17题有1-2个正确选项

15.【解答】解:A、单质在氧气中燃烧,发生氧化反应,产物一定是氧化物,故A错误;

B、因为氧气中氧气的浓度大于空气,所以单质在氧气中燃烧比在空气中更加剧烈,故B正确;

C、单质在氧气中发生燃烧时,达到着火点即可,不一定需要点燃或加热,例如铝在常温下与空气中的氧气反应生成氧化铝,故C错误;

D、产物在常温下不一定是气体或固体,如氢气的燃烧产物水常温下是液体,故D错误;

故选:B。

16.【解答】解:A、化合反应反应物不一定是化合物,比如氢气和氧气经化合反应生成水,反应物都是单质,说法错误;

B、分解反应是一种物质生成两种或两种以上其他物质的化学反应,故分解反应的反应物一定是化合物,说法正确;

C、化合反应是两种或两种以上物质生成一种物质的化学反应,故化合反应产物一定是化合物,说法正确;

D、分解反应的产物不一定是化合物,比如水电解生成氢气和氧气,产物是单质,说法错误。

故选:BC。

17.【解答】解:A、某温度时,一定质量的固体M(不含结晶水)溶于水形成饱和溶液甲,甲溶液不能再溶解M物质,但还能溶解其它的溶质,故选项说法错误。

B、无法确定M的溶解度受温度变化的影响趋势,降温,不一定有固体M析出,故选项说法错误。

C、该温度时,M形成的溶液中,甲溶液为饱和溶液,则甲溶液的溶质质量分数最大,故选项说法正确。

D、该温度时,溶解等质量的M,甲溶液为饱和溶液,形成甲溶液时所需水量最少,形成不饱和溶液时所需的水的量比形成饱和溶液时多,故选项说法正确。

故选:CD。

二、简答题(共30分)

18.【解答】解:①金刚石是由同种元素组成的纯净物,属于单质,同种元素组成的单质属于同素异形体,金刚石的同素异形体有石墨、C60等;

②大气中CO2含量过多的后果是导致温室效应,目前替代矿石燃料的清洁能源可以有太阳能、水能等;

③水与CO2反应生成碳酸,反应的化学方程式:CO2+H2O=H2CO3;将CO2转化为固体含碳化合物,称之为“固碳”,如二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙,反应的化学方程式:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

④根据质量守恒定律,并结合光合作用的原理,可知将CO2转变成淀粉[化学式为(C6H10O5)n],转变的过程中,还需要的原料可能是水。

故答案为:①单质;石墨、C60等;②导致温室效应,目前替代矿石燃料的清洁能源可以有太阳能、水能等;③CO2+H2O=H2CO3;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;④水。

19.【解答】解:①10℃时,硝酸钠的溶解度为80g;

“氢氧化钙的溶解的曲线”未呈现在“a图”中的原因是氢氧化钙的溶解度较小,并且随着温度升高而减小,与大部分固体的溶解度不同。

故答案为:80g;氢氧化钙的溶解度较小,并且随着温度升高而减小,与大部分固体的溶解度不同。

②20℃时硝酸钾溶解度是30g,11g硝酸钾投入到10g水中,能够溶解3g,形成的是饱和溶液,随着温度的升高,硝酸钾不断溶解,当温度升高到60℃以上时,固体全部溶解,是因为60℃时硝酸钾溶解度是110g,并且随着温度升高硝酸钾的溶解度增大。

故答案为:饱和;60。

③气体溶解度变化规律是压强一定时,随着温度升高而减小,温度一定时,随着压强增大而增大,若将CO2通入海水中吸收,应通入深海中,是因为深海中的压强比浅海中的压强大,更容易吸收二氧化碳。

故答案为:压强一定时,随着温度升高而减小,温度一定时,随着压强增大而增大;深。

④硝酸钾的溶解度受温度变化影响较大,实验室回收的硝酸钾溶液,若要得到硝酸钾固体,操作的方法是降温结晶。

故答案为:降温结晶。

20.【解答】解:①制取氧气发生反应的化学方程式是2KClO32KCl+3O2↑;

若要制得0.96g氧气,生成的氧气的物质的量=0.03mol;设参加反应的氯酸钾的物质的量为x;

2KClO32KCl+3O2↑

2mol 3mol

x 0.03mol

x=0.02mol

②实验过程中,二氧化锰起催化作用;过滤时,需要用蒸馏水不断冲洗滤渣和滤纸,这样操作的目的是为了洗去其表面的残留液;连带滤纸一起称量的优点是减少二氧化锰的消耗。

故答案为:①2KClO32KCl+3O2↑;0.02;

②催化;为了洗去其表面的残留液;减少二氧化锰的消耗。

21.【解答】解:反应原理:在加热的条件下,氧化铜与一氧化碳反应生成铜和二氧化碳,化学方程式为CO+CuOCu+CO2;在高温的条件下,碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳气体,化学方程式为C+2CuO2Cu+CO2↑;故答案为:CO+CuOCu+CO2;C+2CuO2Cu+CO2↑;

实验现象:氧化铜是一种黑色固体,生成的铜是一种红色固体,因此实验中观察到黑色固体变为红色;故答案为:红;

实验步骤:一氧化碳还原氧化铜:

①实验开始:先通CO;进行验纯操作,确认排尽空气后,点燃C处酒精灯,以防气体不纯,加热时发生爆炸。

②实验进行:点燃A处酒精灯,加热氧化铜。

③实验停止:先撤走A处酒精灯,继续通入CO待冷却后停止通气,结束实验。

故答案为:验纯;A;

炭粉还原氧化铜:

①实验开始:点燃酒精灯,加热固体;

②实验停止:待固体明显变色后,停止实验。“停止实验”操作方法是先在橡胶管上夹上止水夹,然后再熄灭酒精喷灯,以防石灰水倒吸,造成试管炸裂;

故答案为:先在橡胶管上夹上止水夹,然后再熄灭酒精喷灯;

实验结论反思:一氧化碳还原氧化铜:

该实验中,一氧化碳能夺取氧化铜中的氧元素,说明CO具有还原性。实验停止时,还要继续通CO的目的是防止生成的铜被重新氧化,且能防止石灰水倒吸,造成玻璃管炸裂;故答案为:还原性;防止生成的铜被重新氧化,且能防止石灰水倒吸,造成玻璃管炸裂;

炭粉还原氧化铜:

实验结束后,发现固体中还有一些黑色固体,产生该问题的原因可能是炭粉剩余或碳粉不足,造成氧化铜未被全部还原;故答案为:炭粉剩余或炭粉不足,造成氧化铜未被全部还原。

第1页(共1页)

一、选择题(共20分)1-14题只有一个正确选项

1.下列中国民俗文化活动中,涉及化学变化的是( )

A.贴春联 B.包粽子 C.画彩蛋 D.酿米酒

2.空气中含量最多的元素是( )

A.氧元素 B.氮元素 C.碳元素 D.氢元素

3.下列建材中属于纯净物的是( )

A.水泥 B.环保涂料 C.复合木材 D.铜制电线

4.N2O中氮元素的化合价是( )

A.+1 B.+2 C.+3 D.+4

5.属于化学性质的是( )

A.熔点 B.密度 C.硬度 D.可燃性

6.Na2SO4中的原子团名称是( )

A.硫酸根 B.碳酸根 C.硝酸根 D.氢氧根

7.自来水生产中,加入“氯气”的作用是( )

A.沉降颗粒物 B.吸附悬浮物 C.杀菌消毒 D.提高口感

8.下列实验操作正确的是( )

A.制取氧气 B.倾倒液体

C.蒸发浓缩 D.量取液体

9.能使酚酞试液变红色的溶液是( )

A.碳酸饮料 B.石灰水 C.氯化钠溶液 D.盐酸

10.物质对应的用途错误的是( )

A.氧气:高能燃料

B.稀有气体:多用途电光源

C.二氧化碳:灭火剂

D.金刚石:切割玻璃

11.化学方程式书写正确的是( )

A.4Fe+3O22Fe2O3

B.2H2O2H2+O2

C.CH4+2O2CO2+2H2O

D.Mg+CO2MgO+C

12.下列关于2mol SO2的说法中,正确的是( )

A.质量为32克

B.含有4g氧元素

C.含有2mol硫原子

D.约含有6.02×1023个分子

13.若用和分别表示氢、氧元素的原子,表示为水分子,以下对分子原子的理解正确的是( )

A.水分子可以分解

B.不同原子的大小可以随意表示

C.水分子是由一个氧原子和一个氢分子结合而成

D.反应前后氢、氧原子的化学性质没有改变

14.将8克固体粉末进行如图实验:

对于该实验的过程及结果判断正确的是( )

A.原固体是纯净物

B.溶液Ⅰ一定是某种物质的饱和溶液

C.剩余的2g固体一定是纯净物

D.溶液Ⅱ一定是不饱和溶液

二.15-17题有1-2个正确选项

15.单质在氧气中发生燃烧时,有关说法正确的是( )

A.产物一般是氧化物

B.一定比在空气中更加剧烈

C.反应发生均需要点燃或加热

D.产物在常温下一定是气体或固体

16.关于“化合物”判断正确的是( )

A.化合反应的反应物是化合物

B.分解反应的反应物是化合物

C.化合反应的产物是化合物

D.分解反应的产物是化合物

17.某温度时,一定质量的固体M(不含结晶水)溶于水形成饱和溶液甲,有关说法正确的是( )

A.甲溶液不能再溶解物质

B.降温,一定有固体M析出

C.该温度时,M形成的溶液中,甲溶液的溶质质量分数最大

D.该温度时,溶解等质量的M,形成甲溶液时所需水量最少

二、简答题(共30分)

18.碳中和是通过植树造林、节能减排等形式,以抵消二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。

①自然界中有很多含“碳”的物质。其中金刚石属于 (选填“单质”或“化合物”),它的同素异形体有 。

②含碳的矿石燃料,燃烧后均有CO2产生,大气中CO2含量过多的后果是 ,目前替代的清洁能源可以有 。

③海水可以溶解吸收一部分的CO2,写出水与CO2反应的化学方程式 ;将CO2转化为固体含碳化合物,称之为“固碳”,写出一种“固碳”的化学方程式 。

④中国科学家将CO2转变成淀粉[化学式为(C6H10O5)n],转变的过程中,你认为还需要的原料可能是 。

19.阅读下列溶解度曲线,并回答有关问题:

①10℃时,硝酸钠的溶解度为 。“氢氧化钙的溶解的曲线”未呈现在“a图”中的原因是 。

②20℃时,11g硝酸钾投入到10g水中,形成的是 (选填“饱和”或“不饱和”)溶液,随着温度的升高,硝酸钾不断溶解,当温度升高到 ℃以上时,固体全部溶解。

③气体溶解度变化规律是 ,若将CO2通入海水中吸收,应通入 (选填“深”或“浅”)海中。

④实验室回收的硝酸钾溶液,若要得到硝酸钾固体,操作的方法是 。

20.实验室常用氯酸钾和二氧化锰固体混合制取氧气。

①制取氧气发生反应的化学方程式是 。若要制得0.96g氧气,参加反应的氯酸钾应有 mol。

②实验过程中,二氧化锰起 作用,为验证反应前后二氧化锰的质量没有变化,事先称量滤纸、二氧化锰的质量,制取氧气实验结束后,进行的实验操作流程如图。

过滤时,需要用蒸馏水不断冲洗滤渣和滤纸,这样操作的目的是 ;连带滤纸一起称量的优点是 。

21.将相似的知识进行比较分析,是有效的学习方法。下表是两种还原氧化铜的实验方法。

实验内容 一氧化碳还原氧化铜 炭粉还原氧化铜

反应原理 反应的化学方程式 反应的化学方程式

实验装置

实验现象 黑色固体变为 色;澄清石灰水变浑浊。

实验步骤 ①实验开始:先通CO;进行 操作,确认排尽空气后,点燃C处酒精灯。②实验进行:点燃A处酒精灯,加热氧化铜。③实验停止:先撤走 (选填“A”或“C”)处酒精灯,继续通入CO待冷却后停止通气,结束实验。 ①实验开始:点燃酒精灯,加热固体;②实验停止:待固体明显变色后,停止实验。“停止实验”操作方法是 。

实验结论反思 该实验说明CO具有 (选填“氧化性”或“还原性”)。实验停止时,还要继续通CO的目的是 。 实验结束后,发现固体中还有一些黑色固体,产生该问题的原因可能是 (写出一条理由即可)。

2021-2022学年上海市普陀区九年级(上)期末化学试卷(一模)

参考答案与试题解析

一、选择题(共20分)1-14题只有一个正确选项

1.【解答】解:A、贴春联,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;

B、包粽子,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;

C、画彩蛋,没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;

D、酿米酒,酒精是新物质,属于化学变化,故D正确;

故选:D。

2.【解答】解:空气中含量最多的气体是氮气,氮气是由氮元素组成的,所以空气中含量最多的元素是氮元素。

故选:B。

3.【解答】解:A、水泥中有碳酸钙和其它杂质,属于混合物;故选项错误;

B、环保涂料中有多种成分,属于混合物;故选项错误;

C、复合木材中有木材和粘合剂等,属于混合物;故选项错误;

D、铜制电线,铜属于纯净物;故选项正确;

故选:D。

4.【解答】解:氧元素显﹣2价,设氮元素的化合价是x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,可得:2x+(﹣2)=0,则x=+1价。

故选:A。

5.【解答】解:A、熔点属于物理性质,故选项错误;

B、密度属于物理性质,故选项错误;

C、硬度属于物理性质,故选项错误;

D、可燃性属于化学性质,故选项正确;

故选:D。

6.【解答】解:Na2SO4是硫酸钠的化学式,含有的原子团的名称是硫酸根。

故选:A。

7.【解答】解:加氯气,即向水中通入氯气,氯气遇水会产生次氯酸HClO,用于杀菌消毒。

故选:C。

8.【解答】解:

A、用高锰酸钾制取氧气时,试管口应略向下倾斜以防止冷凝水倒流到试管底部炸裂试管;试管口应放一团棉花,以防止高锰酸钾粉末进入试管,故错误;

B、试剂瓶标签面向手心,可以防止瓶口残液沿外壁流下时腐蚀标签,图中标签没有向着手心,故错误;

C、在蒸发操作的过程中,加热时要 用玻璃棒不断搅拌,以防液体飞溅,当加热到有少量液体剩余时停止加热,此时剩下的少量液体可以利用余温蒸发干;故正确;

D、量筒读数时,视线应与凹液面的最低处保持水平,不应俯视,故错误;

故选:C。

9.【解答】解:A、碳酸饮料呈酸性,不能使酚酞试液变色,错误;

B、石灰水呈碱性,能使酚酞试液变色,正确;

C、氯化钠溶液呈中性,不能使酚酞试液变色,错误;

D、盐酸呈酸性,不能使酚酞试液变色,错误;

故选:B。

10.【解答】解:A、氧气具有助燃性,能支持其他物质燃烧,不能作燃料,故A错误;

B、稀有气体通电时会发出不同颜色的光,所以可以用作电光源,故B正确;

C、二氧化碳密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧,所以可用作灭火剂,故C正确;

D、金刚石是自然界中硬度最大的物质,所以可用作切割玻璃,故D正确。

故选:A。

11.【解答】解:A、铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,正确的化学方程式为3Fe+2O2Fe3O4,故选项错误。

B、该化学方程式氢气、氧气后面没有标注↑,正确的化学方程式应为2H2O2H2↑+O2↑,故选项错误。

C、该化学方程式书写完全正确,故选项正确。

D、该化学方程式没有配平,正确的化学方程式应为2Mg+CO22MgO+C,故选项错误。

故选:C。

12.【解答】解:A、2molSO2的质量为2mol×64g/mol=128g,故选项说法错误。

B、1mol二氧化硫中含有2mol氧元素,2molSO2中氧元素的质量为2mol×2×16g/mol=64g,故选项说法错误。

C、1个二氧化硫分子中含有1个硫原子,2molSO2中含2mol×1=2mol硫原子,故选项说法正确。

D、二氧化硫是由二氧化硫分子构成的,2molSO2中约含有2mol×6.02×1023=1.204×1024个分子,故选项说法错误。

故选:C。

13.【解答】解:A、分子在化学反应中首先分解为原子,即水分子可以分解,说法正确;

B、由微观示意图可知,不同原子的大小有所不同,氧原子半径比氢原子的大,因此不同原子的大小不可以随意表示,说法错误;

C、分子是由原子构成的,一个水分子由一个氧原子和两个氢原子结合而成,故说法错误;

D、氢、氧原子结合成水分子后,氢、氧原子的化学性质改变了,故说法错误。

故选:A。

14.【解答】解:A、将8克固体粉末进行如图实验,实验过程中温度不变,加入10g水,剩余固体的质量为4g,说明该温度下,10g水最多能溶解了8g﹣4g=4g固体;过滤后,向固体中再加入10g水,剩余2g,说明10g水中只溶解了2g固体,说明剩余的固体为难溶于水的杂质,或者是第二次溶解的固体中的溶质和第一次溶解的不同,则原固体是混合物,故选项说法错误。

B、将8克固体粉末进行如图实验,实验过程中温度不变,加入10g水,剩余固体的质量为4g,说明该温度下,10g水最多能溶解8g﹣4g=4g固体,则溶液Ⅰ一定是某种物质的饱和溶液,故选项说法正确。

C、剩余的2g固体不一定是纯净物,也可能是含多种物质的混合物,故选项说法错误。

D、若溶解的固体中的溶质和第一次溶解的不同,溶液Ⅱ可能是不饱和溶液,也可能是饱和溶液,故选项说法错误。

故选:B。

二.15-17题有1-2个正确选项

15.【解答】解:A、单质在氧气中燃烧,发生氧化反应,产物一定是氧化物,故A错误;

B、因为氧气中氧气的浓度大于空气,所以单质在氧气中燃烧比在空气中更加剧烈,故B正确;

C、单质在氧气中发生燃烧时,达到着火点即可,不一定需要点燃或加热,例如铝在常温下与空气中的氧气反应生成氧化铝,故C错误;

D、产物在常温下不一定是气体或固体,如氢气的燃烧产物水常温下是液体,故D错误;

故选:B。

16.【解答】解:A、化合反应反应物不一定是化合物,比如氢气和氧气经化合反应生成水,反应物都是单质,说法错误;

B、分解反应是一种物质生成两种或两种以上其他物质的化学反应,故分解反应的反应物一定是化合物,说法正确;

C、化合反应是两种或两种以上物质生成一种物质的化学反应,故化合反应产物一定是化合物,说法正确;

D、分解反应的产物不一定是化合物,比如水电解生成氢气和氧气,产物是单质,说法错误。

故选:BC。

17.【解答】解:A、某温度时,一定质量的固体M(不含结晶水)溶于水形成饱和溶液甲,甲溶液不能再溶解M物质,但还能溶解其它的溶质,故选项说法错误。

B、无法确定M的溶解度受温度变化的影响趋势,降温,不一定有固体M析出,故选项说法错误。

C、该温度时,M形成的溶液中,甲溶液为饱和溶液,则甲溶液的溶质质量分数最大,故选项说法正确。

D、该温度时,溶解等质量的M,甲溶液为饱和溶液,形成甲溶液时所需水量最少,形成不饱和溶液时所需的水的量比形成饱和溶液时多,故选项说法正确。

故选:CD。

二、简答题(共30分)

18.【解答】解:①金刚石是由同种元素组成的纯净物,属于单质,同种元素组成的单质属于同素异形体,金刚石的同素异形体有石墨、C60等;

②大气中CO2含量过多的后果是导致温室效应,目前替代矿石燃料的清洁能源可以有太阳能、水能等;

③水与CO2反应生成碳酸,反应的化学方程式:CO2+H2O=H2CO3;将CO2转化为固体含碳化合物,称之为“固碳”,如二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙,反应的化学方程式:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

④根据质量守恒定律,并结合光合作用的原理,可知将CO2转变成淀粉[化学式为(C6H10O5)n],转变的过程中,还需要的原料可能是水。

故答案为:①单质;石墨、C60等;②导致温室效应,目前替代矿石燃料的清洁能源可以有太阳能、水能等;③CO2+H2O=H2CO3;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;④水。

19.【解答】解:①10℃时,硝酸钠的溶解度为80g;

“氢氧化钙的溶解的曲线”未呈现在“a图”中的原因是氢氧化钙的溶解度较小,并且随着温度升高而减小,与大部分固体的溶解度不同。

故答案为:80g;氢氧化钙的溶解度较小,并且随着温度升高而减小,与大部分固体的溶解度不同。

②20℃时硝酸钾溶解度是30g,11g硝酸钾投入到10g水中,能够溶解3g,形成的是饱和溶液,随着温度的升高,硝酸钾不断溶解,当温度升高到60℃以上时,固体全部溶解,是因为60℃时硝酸钾溶解度是110g,并且随着温度升高硝酸钾的溶解度增大。

故答案为:饱和;60。

③气体溶解度变化规律是压强一定时,随着温度升高而减小,温度一定时,随着压强增大而增大,若将CO2通入海水中吸收,应通入深海中,是因为深海中的压强比浅海中的压强大,更容易吸收二氧化碳。

故答案为:压强一定时,随着温度升高而减小,温度一定时,随着压强增大而增大;深。

④硝酸钾的溶解度受温度变化影响较大,实验室回收的硝酸钾溶液,若要得到硝酸钾固体,操作的方法是降温结晶。

故答案为:降温结晶。

20.【解答】解:①制取氧气发生反应的化学方程式是2KClO32KCl+3O2↑;

若要制得0.96g氧气,生成的氧气的物质的量=0.03mol;设参加反应的氯酸钾的物质的量为x;

2KClO32KCl+3O2↑

2mol 3mol

x 0.03mol

x=0.02mol

②实验过程中,二氧化锰起催化作用;过滤时,需要用蒸馏水不断冲洗滤渣和滤纸,这样操作的目的是为了洗去其表面的残留液;连带滤纸一起称量的优点是减少二氧化锰的消耗。

故答案为:①2KClO32KCl+3O2↑;0.02;

②催化;为了洗去其表面的残留液;减少二氧化锰的消耗。

21.【解答】解:反应原理:在加热的条件下,氧化铜与一氧化碳反应生成铜和二氧化碳,化学方程式为CO+CuOCu+CO2;在高温的条件下,碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳气体,化学方程式为C+2CuO2Cu+CO2↑;故答案为:CO+CuOCu+CO2;C+2CuO2Cu+CO2↑;

实验现象:氧化铜是一种黑色固体,生成的铜是一种红色固体,因此实验中观察到黑色固体变为红色;故答案为:红;

实验步骤:一氧化碳还原氧化铜:

①实验开始:先通CO;进行验纯操作,确认排尽空气后,点燃C处酒精灯,以防气体不纯,加热时发生爆炸。

②实验进行:点燃A处酒精灯,加热氧化铜。

③实验停止:先撤走A处酒精灯,继续通入CO待冷却后停止通气,结束实验。

故答案为:验纯;A;

炭粉还原氧化铜:

①实验开始:点燃酒精灯,加热固体;

②实验停止:待固体明显变色后,停止实验。“停止实验”操作方法是先在橡胶管上夹上止水夹,然后再熄灭酒精喷灯,以防石灰水倒吸,造成试管炸裂;

故答案为:先在橡胶管上夹上止水夹,然后再熄灭酒精喷灯;

实验结论反思:一氧化碳还原氧化铜:

该实验中,一氧化碳能夺取氧化铜中的氧元素,说明CO具有还原性。实验停止时,还要继续通CO的目的是防止生成的铜被重新氧化,且能防止石灰水倒吸,造成玻璃管炸裂;故答案为:还原性;防止生成的铜被重新氧化,且能防止石灰水倒吸,造成玻璃管炸裂;

炭粉还原氧化铜:

实验结束后,发现固体中还有一些黑色固体,产生该问题的原因可能是炭粉剩余或碳粉不足,造成氧化铜未被全部还原;故答案为:炭粉剩余或炭粉不足,造成氧化铜未被全部还原。

第1页(共1页)

同课章节目录