2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第7课隋唐制度的变化与创新 课件(36张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第7课隋唐制度的变化与创新 课件(36张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第7课

隋唐制度的变化与创新

这是唐朝诗人孟郊考中进士后,欣喜之际写的一首诗《登科后》。孟郊早年生活清贫,却不愿做官,独爱写诗。不惑之年后,他受母亲督促,赴京赶考,经过两次落榜,最终考中进士。诗作将孟郊登科后骑着快马在京城游街时那种志得意满的情景描述得酣畅淋漓。

《登科后》

(唐)孟郊

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

1957年陕西西安鲜于庭海墓出土的唐代三彩文官俑。

这里涉及到中国唐朝的一项什么制度?

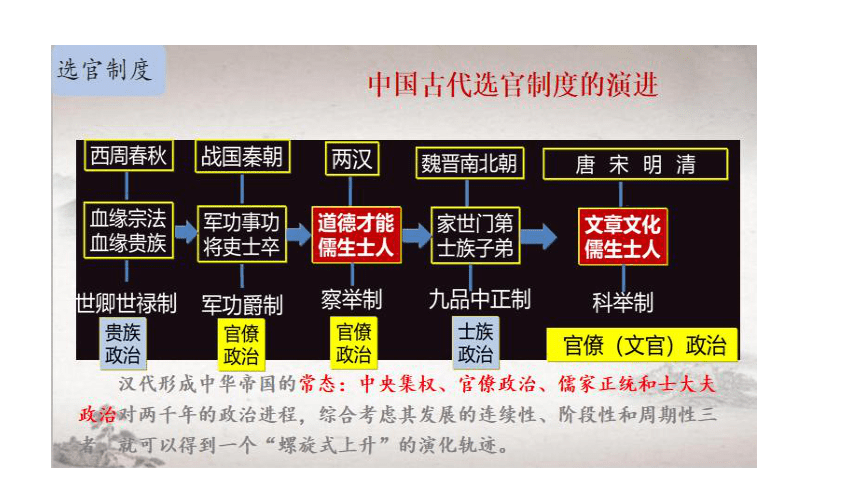

历朝历代的统治阶级都会根据自己统治职能的需要,建立起一套适合当时国情的官吏选拔制度,以便不断补充和调整各级官僚队伍,保证本阶级统治意志的顺利推行。管理选拔制度已成为封建国家上层建筑的重要组成部分。在不同的历史阶段,不同的社会形态下,都必须有一套与之相适应的选官制度。

一、选官制度

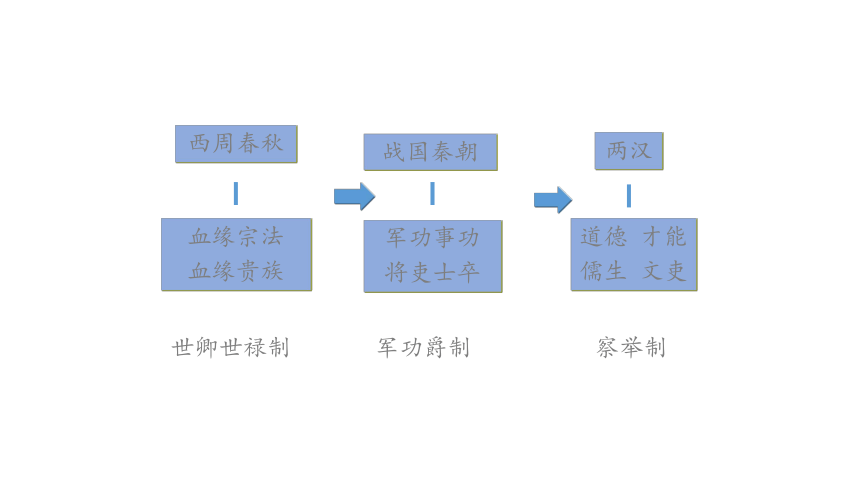

西周春秋

血缘宗法

血缘贵族

战国秦朝

军功事功

将吏士卒

世卿世禄制

军功爵制

两汉

道德 才能

儒生 文吏

察举制

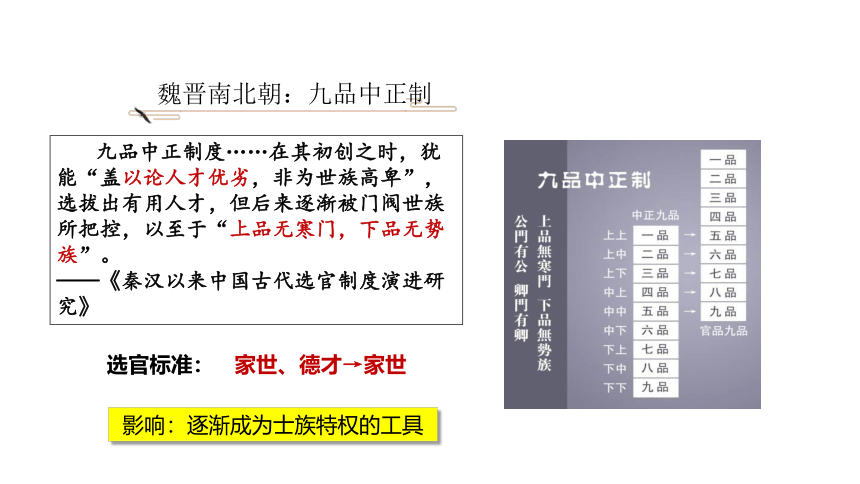

魏晋南北朝:九品中正制

选官标准:

影响:逐渐成为士族特权的工具

家世、德才→家世

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

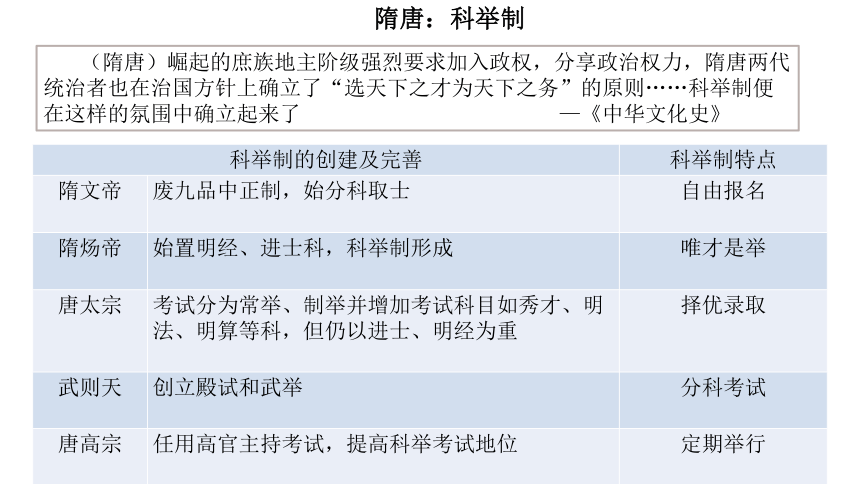

隋唐:科举制

科举制的创建及完善 科举制特点

隋文帝 废九品中正制,始分科取士 自由报名

隋炀帝 始置明经、进士科,科举制形成 唯才是举

唐太宗 考试分为常举、制举并增加考试科目如秀才、明法、明算等科,但仍以进士、明经为重 择优录取

武则天 创立殿试和武举 分科考试

唐高宗 任用高官主持考试,提高科举考试地位 定期举行

(隋唐)崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,隋唐两代统治者也在治国方针上确立了“选天下之才为天下之务”的原则……科举制便在这样的氛围中确立起来了 —《中华文化史》

科举制

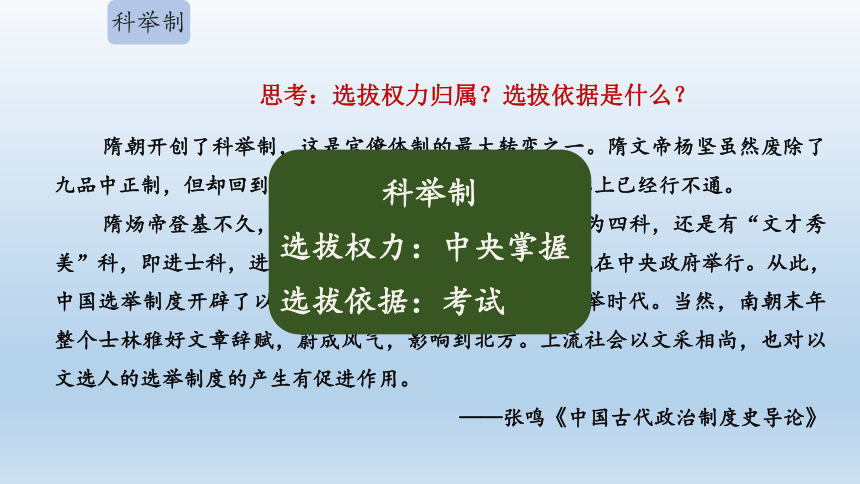

思考:选拔权力归属?选拔依据是什么?

隋朝开创了科举制,这是官僚体制的最大转变之一。隋文帝杨坚虽然废除了九品中正制,但却回到了汉代地方推举的老路上,这实际上已经行不通。

隋炀帝登基不久,就下令设十科举人,随后十科减为四科,还是有“文才秀美”科,即进士科,进士科的取士,以考策论为主,考试在中央政府举行。从此,中国选举制度开辟了以考试作为人才取舍主要标志的科举时代。当然,南朝末年整个士林雅好文章辞赋,蔚成风气,影响到北方。上流社会以文采相尚,也对以文选人的选举制度的产生有促进作用。

——张鸣《中国古代政治制度史导论》

科举制

选拔权力:中央掌握

选拔依据:考试

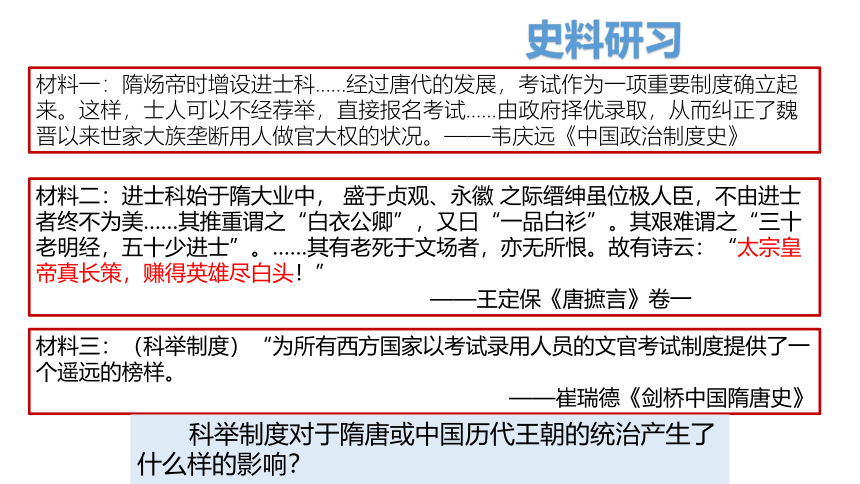

材料一:隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由政府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。——韦庆远《中国政治制度史》

材料二:进士科始于隋大业中, 盛于贞观、永徽 之际缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》卷一

材料三:(科举制度)“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。

——崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

科举制度对于隋唐或中国历代王朝的统治产生了什么样的影响?

史料研习

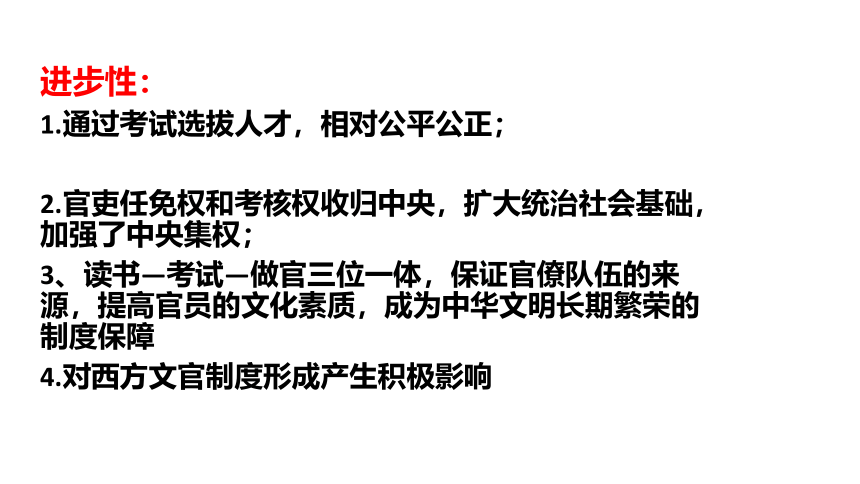

进步性:

1.通过考试选拔人才,相对公平公正;

2.官吏任免权和考核权收归中央,扩大统治社会基础,加强了中央集权;

3、读书—考试—做官三位一体,保证官僚队伍的来源,提高官员的文化素质,成为中华文明长期繁荣的制度保障

4.对西方文官制度形成产生积极影响

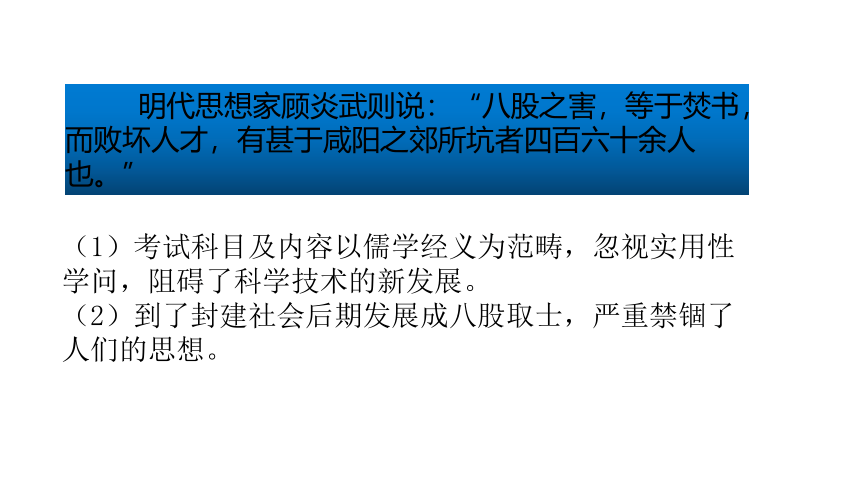

明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

(1)考试科目及内容以儒学经义为范畴,忽视实用性学问,阻碍了科学技术的新发展。

(2)到了封建社会后期发展成八股取士,严重禁锢了人们的思想。

皇帝

三公

奉常

郎中令

卫尉

太仆

廷尉

典客

宗正

治粟内史

少府

中 朝

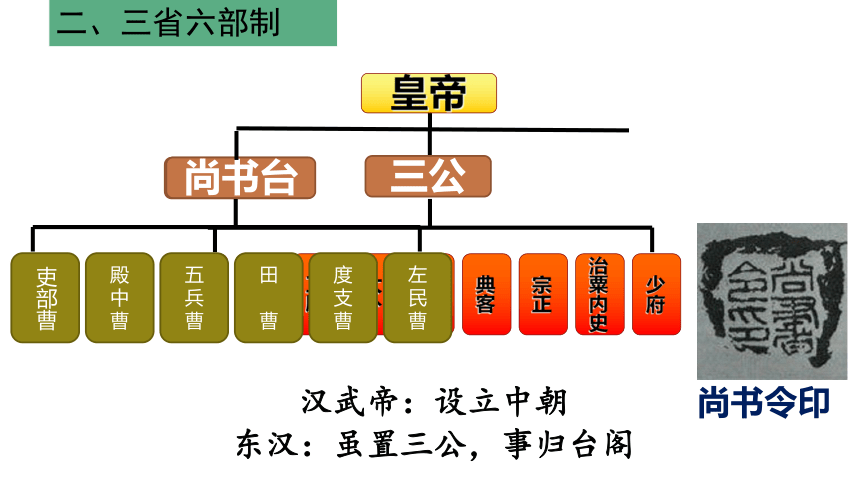

尚书台

吏部曹

左

民

曹

度

支

曹

田

曹

五

兵

曹

殿

中

曹

尚书令印

东汉:虽置三公,事归台阁

汉武帝:设立中朝

二、三省六部制

皇帝

尚书省

三公曹

三

公

曹

主

客

曹

民

曹

两

千石

曹

吏

曹

中书省

门下省

吏

工

刑

兵

礼

户

曹魏:中书省出现

西晋:门下省出现

隋代:三省六部制定型

皇帝

尚书省

中书省

门下省

草 拟

审 核

执 行

理解三省职能与分工的用意。

吏

工

刑

兵

礼

户

三省之分工

皇帝

尚书省

中书省

门下省

宰相议政会议的设置有何目的?

中书门下之印

政事堂

三省之合作

唐太宗如此任用宰相的目的是什么?

宰相之产生

太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名。

——《新唐书·百官志》

有利于避免决策失误;

有利于提高工作效率;

利于强化皇权。

依据上述问题和教材《学习聚焦》,总结三省六部制的价值。

学习聚焦

三省六部制的确立,使得中央决策和行政体系日臻完备。

三、赋税制度

从春秋末期齐国管仲的“相地而衰征” 、

鲁国开始实行“初税亩”。规定不论公田(井田)和私田,一律按实际亩数征税。这是我国征收土地税的开始。它承认私田合法,这就承认了私田主人对土地的所有权。加速了井田制的瓦解。

1

春秋时期

初税亩

2

秦汉时期

政府把农民编入户籍(称为编户),实行按编户征收租赋和征收徭役、兵役的制度。是国家征收赋税和征发徭役、兵役的依据。

编户齐民是国家赋税的主要承担者,农民的负担有四项:田租(土地税)、算赋和口赋(人头税)、徭役、兵役。

汉初:统治者吸取秦亡教训,轻徭薄赋,但汉朝田租轻而人头税重。两汉赋税制的主要内容是“租”和“赋”两项。租是土地征收的税额,赋以丁计,包括算赋、口赋。算赋是对成年人征收的人头税,口赋是专对儿童征收的人头税

编户齐民

3

魏晋南北朝

魏晋时期,开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。

北魏孝文帝改革,颁布均田令,受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调。成年男子负担一定的徭役。

4

隋唐

租庸调制度

租庸调制开始实行于隋朝,唐朝进一步加以完善。

目的:缓和阶级矛盾,保证封建剥削,巩固封建统治

指导思想:轻徭薄赋

内容:租是田租(成年男子每年向官府交纳定量的谷物);调是人头税(交纳定量的绢或布);庸是纳绢代役(指服徭役的期限内,不去服役的也可以纳绢或布代役,隋有年龄限制,唐无年龄限制,保证了农民的生产时间)。

特征:“庸”保证了农民的生产时间,有利于农业生产的发展。

作用:

A .以庸代役,一方面农业生产时间较有保证,另一方面劳动者可以自由支配自己的时间,劳动积极性也相应提高。

B .农民负担相对减轻,有利于社会经济稳定发展。唐前期从“贞观之治”到“开元盛世”,历时一百年繁荣局面的出现,正是实行租庸调制和均田制的结果。同时也促使开垦荒地;

C .保障了政府赋税收入,巩固了府兵制。

D .由租调制到租庸调制的转变,标志着对劳役地租这种最落后的赋税形式的否定,有利于封建经济的发展。

5

唐中后期

两税法

原因:唐朝后期,由于土地兼并严重,政府手里无地可分,均田制遭到破坏,租庸调制也无法维持,国家财政收入减少。唐德宗即位后,宰相杨炎建议改革赋税制度。建中元年( 780 年)唐朝政府颁布两税令,实施两税法。

目的:政府为解决财政困难增加税收,改行两税法。

租庸调、两税法对比表

租庸调 两税法

征收依据 政府依据授田记录向人民征收租庸调 中央政府确定总税额分配到各地征收

征收标准 不论贫富,一律缴纳定额的租庸调 无论主户,客户都编入居住地户籍,依照丁壮和财产的多少定出户等

征收方式 每丁每年要向国家交纳粟二石,称为“租” 每户按田亩纳米粟

每丁每年要向国家纳绢二丈,帛三两或布二丈五尺、麻三斤,称为“调” 每户依户等缴纳户税

每丁每年要为国家服力役二十天,国家若不需要其服役,每丁可“纳绢代役”,称为“庸 取消“租庸调”和一切杂捐、杂税,一年分夏秋两次纳税

两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家财政收入,减轻了政府对农民的人民控制

忘吃药的晓公子

视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点

课堂总结

课堂检测

1.政事堂制度是唐代议政制度。唐初,政事堂设在门下省,后迁至中书省,三省长官在此共议国事,执宰相之职。政事堂的变化有利于

A.加强中央集权 B.分割宰相权力 C.提高行政效率 D.限制帝王权力

C

2.隋初,黄袍衫、乌纱帽、九环带、六合靴为皇帝常服;唐高祖后,天子的常服“渐用赤黄”,“遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”。这一变化反映出

A.尊卑等级秩序的建构 B.服色制度体系的完善

C.君主专制制度的加强 D.中枢机构的运行成熟

C

3.《旧唐书》所记载的唐肃宗到唐末之间的人物,大约有将近十分之七出自名族和公卿子弟,出身于寒素者不及七分之一,如果以宰辅的家世作比较,两者的比例更加悬殊(80%:7%)。该记载说明,唐朝

A.士族垄断了人才选拔权 B.世家大族仍有一定的影响力

C.相权分化了中央决策权 D.文官阶层具有强大的统摄力

B

4.唐朝三省是三个政府机关,三省长官共为宰相,形成宰相集体,与皇帝一起在政事堂讨论国家大事并作出决定、制定政策,皇帝不能越过三省直接发布“最高指示”。据此可知,唐朝

A.君主专制得到有效遇制 B.君权相权矛盾得以解决

C.政府工作效率亟待提高 D.中央行政体系日臻完备

D

5.两税法推行后,陆贽《翰苑集》认为“每州各取大历(年号)中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”以下有关两税法的影响最能体现陆贽观点的是

A.扩大国家收税对象 B.保证国家财政收入

C.减轻农民人身控制 D.加重农民赋税负担

D

6.《贞观政要集校》记载:“……置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。或有护己之短,忌闻其失,有是有非,衔以为怨。或有苟避私隙,相惜颜面,……难违一官之小情,顿为万人之大弊。”材料表明,三省制

A.避免了政务决策失误 B.减少了行政资源浪费

C.影响了政府行政效能 D.加强了君主专制权力

C

7.唐朝两税法改变了租庸调固定的“租”“调”收税模式,货币成为税收的主要方式,政府征发徭役也以“和雇”(官府出钱雇用技工、民匠从事劳役制作)为主。材料表明两税法

A.不再征收人丁税 B.加强了对农民人身控制

C.抑制了土地兼并 D.有利于商品经济的发展

D

8.贞观元年(627年),唐太宗让吏部尚书杜淹以“参与朝政"的名义执行宰相职权,开创了以三省长官以外的官员任相的先例。此后,资历较浅但有才干的官员出任宰相的情况日益增多。这反映了唐朝

A.中枢权力体系趋向完善 B.选官冲破门第限制

C.三省运行机制遭到破坏 D.皇权专制不断加强

D

9.唐玄宗李隆基是唐朝一位非常有作为的皇帝,前期他的统治还是非常清明的,重用姚崇、宋璟等名臣。唐朝沿用了隋朝的三省六部制,据史书记载:“旧制,宰相常于门下省议事,谓之政事堂。”唐玄宗开元年间,改政事堂为中书门下,设吏房、户房等五房,分掌庶务,“其政事印亦改为中书门下之印”。这说明

A.强化君主专制 B.完善监督宰相执政 C.明确三省分工 D.中书门下体制建立

D

10.科举制在朝鲜影响之大,仿佛中国,至视为“我国公道,唯在科举”。越南推行科举制长达844年之久,仅次于朝鲜。由此可知,科举制

A.在朝鲜推行时间最长 B.推动了中华文明传播

C.在世界各国普遍实行 D.打破了士族垄断局面

B

谢

谢

观

看

第7课

隋唐制度的变化与创新

这是唐朝诗人孟郊考中进士后,欣喜之际写的一首诗《登科后》。孟郊早年生活清贫,却不愿做官,独爱写诗。不惑之年后,他受母亲督促,赴京赶考,经过两次落榜,最终考中进士。诗作将孟郊登科后骑着快马在京城游街时那种志得意满的情景描述得酣畅淋漓。

《登科后》

(唐)孟郊

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

1957年陕西西安鲜于庭海墓出土的唐代三彩文官俑。

这里涉及到中国唐朝的一项什么制度?

历朝历代的统治阶级都会根据自己统治职能的需要,建立起一套适合当时国情的官吏选拔制度,以便不断补充和调整各级官僚队伍,保证本阶级统治意志的顺利推行。管理选拔制度已成为封建国家上层建筑的重要组成部分。在不同的历史阶段,不同的社会形态下,都必须有一套与之相适应的选官制度。

一、选官制度

西周春秋

血缘宗法

血缘贵族

战国秦朝

军功事功

将吏士卒

世卿世禄制

军功爵制

两汉

道德 才能

儒生 文吏

察举制

魏晋南北朝:九品中正制

选官标准:

影响:逐渐成为士族特权的工具

家世、德才→家世

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

隋唐:科举制

科举制的创建及完善 科举制特点

隋文帝 废九品中正制,始分科取士 自由报名

隋炀帝 始置明经、进士科,科举制形成 唯才是举

唐太宗 考试分为常举、制举并增加考试科目如秀才、明法、明算等科,但仍以进士、明经为重 择优录取

武则天 创立殿试和武举 分科考试

唐高宗 任用高官主持考试,提高科举考试地位 定期举行

(隋唐)崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,隋唐两代统治者也在治国方针上确立了“选天下之才为天下之务”的原则……科举制便在这样的氛围中确立起来了 —《中华文化史》

科举制

思考:选拔权力归属?选拔依据是什么?

隋朝开创了科举制,这是官僚体制的最大转变之一。隋文帝杨坚虽然废除了九品中正制,但却回到了汉代地方推举的老路上,这实际上已经行不通。

隋炀帝登基不久,就下令设十科举人,随后十科减为四科,还是有“文才秀美”科,即进士科,进士科的取士,以考策论为主,考试在中央政府举行。从此,中国选举制度开辟了以考试作为人才取舍主要标志的科举时代。当然,南朝末年整个士林雅好文章辞赋,蔚成风气,影响到北方。上流社会以文采相尚,也对以文选人的选举制度的产生有促进作用。

——张鸣《中国古代政治制度史导论》

科举制

选拔权力:中央掌握

选拔依据:考试

材料一:隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由政府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。——韦庆远《中国政治制度史》

材料二:进士科始于隋大业中, 盛于贞观、永徽 之际缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》卷一

材料三:(科举制度)“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。

——崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

科举制度对于隋唐或中国历代王朝的统治产生了什么样的影响?

史料研习

进步性:

1.通过考试选拔人才,相对公平公正;

2.官吏任免权和考核权收归中央,扩大统治社会基础,加强了中央集权;

3、读书—考试—做官三位一体,保证官僚队伍的来源,提高官员的文化素质,成为中华文明长期繁荣的制度保障

4.对西方文官制度形成产生积极影响

明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

(1)考试科目及内容以儒学经义为范畴,忽视实用性学问,阻碍了科学技术的新发展。

(2)到了封建社会后期发展成八股取士,严重禁锢了人们的思想。

皇帝

三公

奉常

郎中令

卫尉

太仆

廷尉

典客

宗正

治粟内史

少府

中 朝

尚书台

吏部曹

左

民

曹

度

支

曹

田

曹

五

兵

曹

殿

中

曹

尚书令印

东汉:虽置三公,事归台阁

汉武帝:设立中朝

二、三省六部制

皇帝

尚书省

三公曹

三

公

曹

主

客

曹

民

曹

两

千石

曹

吏

曹

中书省

门下省

吏

工

刑

兵

礼

户

曹魏:中书省出现

西晋:门下省出现

隋代:三省六部制定型

皇帝

尚书省

中书省

门下省

草 拟

审 核

执 行

理解三省职能与分工的用意。

吏

工

刑

兵

礼

户

三省之分工

皇帝

尚书省

中书省

门下省

宰相议政会议的设置有何目的?

中书门下之印

政事堂

三省之合作

唐太宗如此任用宰相的目的是什么?

宰相之产生

太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名。

——《新唐书·百官志》

有利于避免决策失误;

有利于提高工作效率;

利于强化皇权。

依据上述问题和教材《学习聚焦》,总结三省六部制的价值。

学习聚焦

三省六部制的确立,使得中央决策和行政体系日臻完备。

三、赋税制度

从春秋末期齐国管仲的“相地而衰征” 、

鲁国开始实行“初税亩”。规定不论公田(井田)和私田,一律按实际亩数征税。这是我国征收土地税的开始。它承认私田合法,这就承认了私田主人对土地的所有权。加速了井田制的瓦解。

1

春秋时期

初税亩

2

秦汉时期

政府把农民编入户籍(称为编户),实行按编户征收租赋和征收徭役、兵役的制度。是国家征收赋税和征发徭役、兵役的依据。

编户齐民是国家赋税的主要承担者,农民的负担有四项:田租(土地税)、算赋和口赋(人头税)、徭役、兵役。

汉初:统治者吸取秦亡教训,轻徭薄赋,但汉朝田租轻而人头税重。两汉赋税制的主要内容是“租”和“赋”两项。租是土地征收的税额,赋以丁计,包括算赋、口赋。算赋是对成年人征收的人头税,口赋是专对儿童征收的人头税

编户齐民

3

魏晋南北朝

魏晋时期,开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。

北魏孝文帝改革,颁布均田令,受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调。成年男子负担一定的徭役。

4

隋唐

租庸调制度

租庸调制开始实行于隋朝,唐朝进一步加以完善。

目的:缓和阶级矛盾,保证封建剥削,巩固封建统治

指导思想:轻徭薄赋

内容:租是田租(成年男子每年向官府交纳定量的谷物);调是人头税(交纳定量的绢或布);庸是纳绢代役(指服徭役的期限内,不去服役的也可以纳绢或布代役,隋有年龄限制,唐无年龄限制,保证了农民的生产时间)。

特征:“庸”保证了农民的生产时间,有利于农业生产的发展。

作用:

A .以庸代役,一方面农业生产时间较有保证,另一方面劳动者可以自由支配自己的时间,劳动积极性也相应提高。

B .农民负担相对减轻,有利于社会经济稳定发展。唐前期从“贞观之治”到“开元盛世”,历时一百年繁荣局面的出现,正是实行租庸调制和均田制的结果。同时也促使开垦荒地;

C .保障了政府赋税收入,巩固了府兵制。

D .由租调制到租庸调制的转变,标志着对劳役地租这种最落后的赋税形式的否定,有利于封建经济的发展。

5

唐中后期

两税法

原因:唐朝后期,由于土地兼并严重,政府手里无地可分,均田制遭到破坏,租庸调制也无法维持,国家财政收入减少。唐德宗即位后,宰相杨炎建议改革赋税制度。建中元年( 780 年)唐朝政府颁布两税令,实施两税法。

目的:政府为解决财政困难增加税收,改行两税法。

租庸调、两税法对比表

租庸调 两税法

征收依据 政府依据授田记录向人民征收租庸调 中央政府确定总税额分配到各地征收

征收标准 不论贫富,一律缴纳定额的租庸调 无论主户,客户都编入居住地户籍,依照丁壮和财产的多少定出户等

征收方式 每丁每年要向国家交纳粟二石,称为“租” 每户按田亩纳米粟

每丁每年要向国家纳绢二丈,帛三两或布二丈五尺、麻三斤,称为“调” 每户依户等缴纳户税

每丁每年要为国家服力役二十天,国家若不需要其服役,每丁可“纳绢代役”,称为“庸 取消“租庸调”和一切杂捐、杂税,一年分夏秋两次纳税

两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家财政收入,减轻了政府对农民的人民控制

忘吃药的晓公子

视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点

课堂总结

课堂检测

1.政事堂制度是唐代议政制度。唐初,政事堂设在门下省,后迁至中书省,三省长官在此共议国事,执宰相之职。政事堂的变化有利于

A.加强中央集权 B.分割宰相权力 C.提高行政效率 D.限制帝王权力

C

2.隋初,黄袍衫、乌纱帽、九环带、六合靴为皇帝常服;唐高祖后,天子的常服“渐用赤黄”,“遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”。这一变化反映出

A.尊卑等级秩序的建构 B.服色制度体系的完善

C.君主专制制度的加强 D.中枢机构的运行成熟

C

3.《旧唐书》所记载的唐肃宗到唐末之间的人物,大约有将近十分之七出自名族和公卿子弟,出身于寒素者不及七分之一,如果以宰辅的家世作比较,两者的比例更加悬殊(80%:7%)。该记载说明,唐朝

A.士族垄断了人才选拔权 B.世家大族仍有一定的影响力

C.相权分化了中央决策权 D.文官阶层具有强大的统摄力

B

4.唐朝三省是三个政府机关,三省长官共为宰相,形成宰相集体,与皇帝一起在政事堂讨论国家大事并作出决定、制定政策,皇帝不能越过三省直接发布“最高指示”。据此可知,唐朝

A.君主专制得到有效遇制 B.君权相权矛盾得以解决

C.政府工作效率亟待提高 D.中央行政体系日臻完备

D

5.两税法推行后,陆贽《翰苑集》认为“每州各取大历(年号)中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”以下有关两税法的影响最能体现陆贽观点的是

A.扩大国家收税对象 B.保证国家财政收入

C.减轻农民人身控制 D.加重农民赋税负担

D

6.《贞观政要集校》记载:“……置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。或有护己之短,忌闻其失,有是有非,衔以为怨。或有苟避私隙,相惜颜面,……难违一官之小情,顿为万人之大弊。”材料表明,三省制

A.避免了政务决策失误 B.减少了行政资源浪费

C.影响了政府行政效能 D.加强了君主专制权力

C

7.唐朝两税法改变了租庸调固定的“租”“调”收税模式,货币成为税收的主要方式,政府征发徭役也以“和雇”(官府出钱雇用技工、民匠从事劳役制作)为主。材料表明两税法

A.不再征收人丁税 B.加强了对农民人身控制

C.抑制了土地兼并 D.有利于商品经济的发展

D

8.贞观元年(627年),唐太宗让吏部尚书杜淹以“参与朝政"的名义执行宰相职权,开创了以三省长官以外的官员任相的先例。此后,资历较浅但有才干的官员出任宰相的情况日益增多。这反映了唐朝

A.中枢权力体系趋向完善 B.选官冲破门第限制

C.三省运行机制遭到破坏 D.皇权专制不断加强

D

9.唐玄宗李隆基是唐朝一位非常有作为的皇帝,前期他的统治还是非常清明的,重用姚崇、宋璟等名臣。唐朝沿用了隋朝的三省六部制,据史书记载:“旧制,宰相常于门下省议事,谓之政事堂。”唐玄宗开元年间,改政事堂为中书门下,设吏房、户房等五房,分掌庶务,“其政事印亦改为中书门下之印”。这说明

A.强化君主专制 B.完善监督宰相执政 C.明确三省分工 D.中书门下体制建立

D

10.科举制在朝鲜影响之大,仿佛中国,至视为“我国公道,唯在科举”。越南推行科举制长达844年之久,仅次于朝鲜。由此可知,科举制

A.在朝鲜推行时间最长 B.推动了中华文明传播

C.在世界各国普遍实行 D.打破了士族垄断局面

B

谢

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进