《化学方程式的延伸计算》教案-人教版九年级化学上册

文档属性

| 名称 | 《化学方程式的延伸计算》教案-人教版九年级化学上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-12 22:48:51 | ||

图片预览

文档简介

《化学方程式的延伸计算》教案

1 教学目标

1.1 知识与技能:

① 在理解化学方程式的基础上,使学生掌握有关的反应物、生成物质量的计算。

② 掌握有关化学方程式计算的思路、基本题型和规范解题的格式。

1.2过程与方法 :

① 掌握解题格式和解题方法,培养学生分析计算能力。

② 知道化学方程式所表现的量均为纯物质的质量关系

1.3 情感态度与价值观 :

① 认识定量研究于化学发展的重要作用,感悟化学学习的重要性

② 在进行计算过程中,让学生形成一种辨证的思想

③ 了解根据化学方程式的计算在工、农业生产和科学实验中的意义

2 教学重点\难点

2.1 教学重点

分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

2.2 教学难点

分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

3.教学方法

探究法;讲练结合、以练为主的方法。

4教学过程

4.1 引入新课

[复习引入]

依据化学方程式的简单计算步骤:

①解,设未知量

②写出化学方程式

③标出有关物质的相对分子质量和已知量、未知量

④列比例式,求解

但是在日常生活中很多时候所提供的数据并没有完全反应或给的数据是混合物,那么我们通过这节课的学习将对这一问题做一解答。

板书:

化学方程式的延伸计算

【有关化学方程式延伸计算的基本题型】

①已知反应物的质量但是没有完全反应,求另一反应物的质量【例题1】

1. 取47.4g高锰酸钾,加热一段时间后停止,共收集到3.2g氧气。计算:反应生成的锰酸钾的质量。

2. ②不纯物质的反应计算【例题2】

(1)碳酸钠粉末、稀盐酸和烧杯总质量为mg,反应后其混合物和烧杯总质量为n g,则产生二氧化碳的质量是_____g

(2) 在实验室里加热30g氯酸钾()和二氧化锰的混合物制取氧气,完全反应后剩余固体质量为20.4g。

请计算:

①生成氧气的质量为 g;

②原混合物中氯酸钾的质量。

注意:代入化学方程式计算的量必须是纯净物(反应物或生成物)的质量,若是不纯物,则需转换。常利用质量守恒定律

【有关化学方程式计算的拓展题型】

1.在A+3B=2C+2D的反应中,14克A完全反应生成44克C和18克D,若A的相对分子质量为28,则B的相对分子质量是【 】

A.16 B.32 C.64 D.96

注意:化学反应中的质量关系,在应用相对分子质量时一定要结合化学计量数。

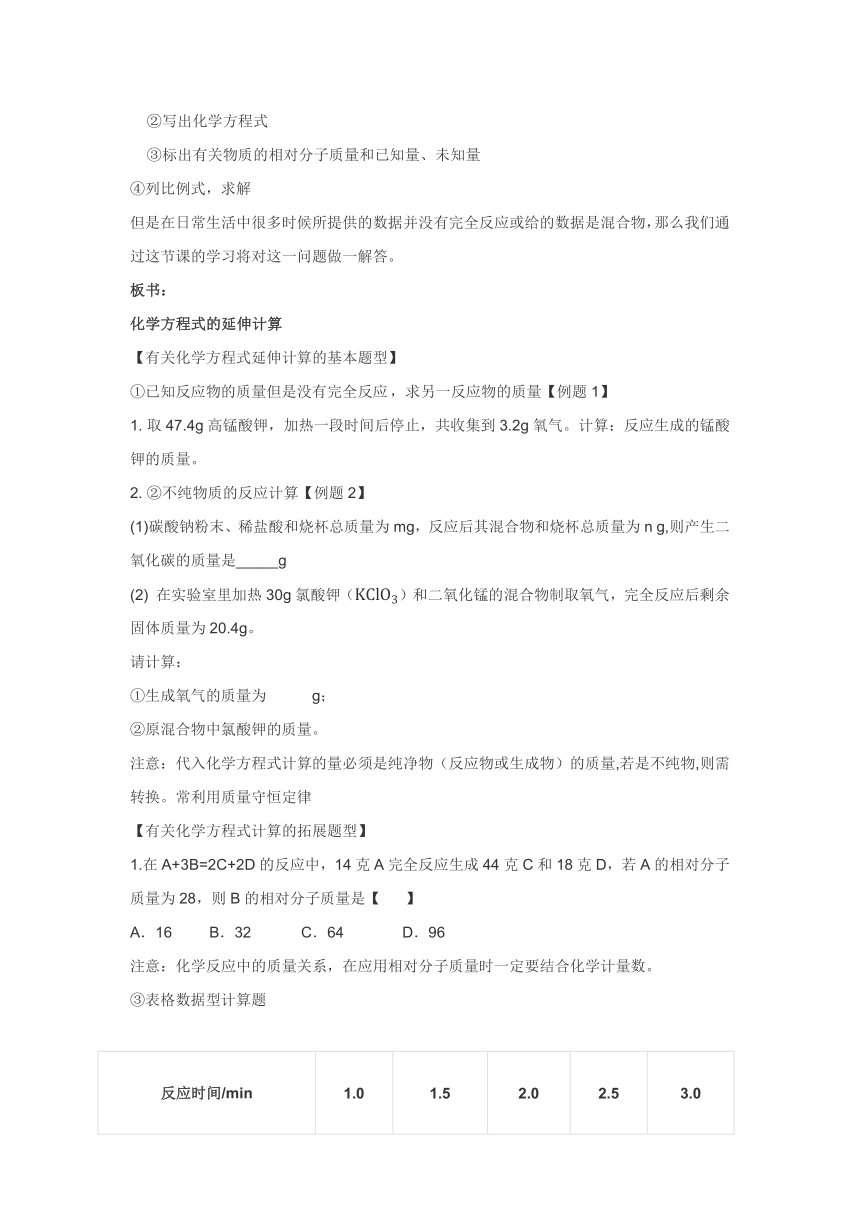

③表格数据型计算题

反应时间/min 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

发生装置内物质的总质量/g 35.3 35.0 34.9 34.8 34.8

某校兴趣小组用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气,反应前装置内物质的总质量为35.6g,反应开始后在不同时刻测定发生装置内物质的总质量(如下表):

分析表中数据,完成下列问题:

(1)完全反应后,生成氧气的质量_______g;

(2)计算参加反应的过氧化氢的质量.

④不纯物质求质量分数型计算题

化学兴趣小组为测定某石灰石样品中碳酸钙的质量分数,取26g石灰石样品放在烧杯中,然后向其中逐渐加入稀盐酸,使之与样品充分反应,恰好完全反应(杂质不参加反应)时,加入稀盐酸的质量为90g,反应后烧杯中物质的总质量为105g。+2HCl==+O+↑,

请计算:

(1)反应生成二氧化碳的质量;

(2)样品中碳酸钙的质量分数(结果保留到0.1%)

⑤化学方程式逆运算题

在反应X+2 Y = R +2 M中,已知R和M的相对分子质量之比为22 ∶ 9,当1.6g X与一定量Y完全反应时,生成4.4g R,则在此反应中Y与M质量比为【 】

A.16∶9 B.9∶16 C.23∶9 D.9∶23

小结:本节课的重心:分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

5.板书设计

板书设计:

化学方程式的延伸计算

一审题:分析出该题所发生的化学反应,并写出化学方程式

二审题:分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

三审题:分析题中所求的量,合理设未知数,列正比例关系式。求解

6.教学反思:部分同学化学方程式掌握还不太熟练,在检查学生练习时发现部分同学依据化学方程式的计算格式不太规范,今后就这些方面要多加巩固。今后课堂上应该给学生更多思考的时间。

1 教学目标

1.1 知识与技能:

① 在理解化学方程式的基础上,使学生掌握有关的反应物、生成物质量的计算。

② 掌握有关化学方程式计算的思路、基本题型和规范解题的格式。

1.2过程与方法 :

① 掌握解题格式和解题方法,培养学生分析计算能力。

② 知道化学方程式所表现的量均为纯物质的质量关系

1.3 情感态度与价值观 :

① 认识定量研究于化学发展的重要作用,感悟化学学习的重要性

② 在进行计算过程中,让学生形成一种辨证的思想

③ 了解根据化学方程式的计算在工、农业生产和科学实验中的意义

2 教学重点\难点

2.1 教学重点

分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

2.2 教学难点

分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

3.教学方法

探究法;讲练结合、以练为主的方法。

4教学过程

4.1 引入新课

[复习引入]

依据化学方程式的简单计算步骤:

①解,设未知量

②写出化学方程式

③标出有关物质的相对分子质量和已知量、未知量

④列比例式,求解

但是在日常生活中很多时候所提供的数据并没有完全反应或给的数据是混合物,那么我们通过这节课的学习将对这一问题做一解答。

板书:

化学方程式的延伸计算

【有关化学方程式延伸计算的基本题型】

①已知反应物的质量但是没有完全反应,求另一反应物的质量【例题1】

1. 取47.4g高锰酸钾,加热一段时间后停止,共收集到3.2g氧气。计算:反应生成的锰酸钾的质量。

2. ②不纯物质的反应计算【例题2】

(1)碳酸钠粉末、稀盐酸和烧杯总质量为mg,反应后其混合物和烧杯总质量为n g,则产生二氧化碳的质量是_____g

(2) 在实验室里加热30g氯酸钾()和二氧化锰的混合物制取氧气,完全反应后剩余固体质量为20.4g。

请计算:

①生成氧气的质量为 g;

②原混合物中氯酸钾的质量。

注意:代入化学方程式计算的量必须是纯净物(反应物或生成物)的质量,若是不纯物,则需转换。常利用质量守恒定律

【有关化学方程式计算的拓展题型】

1.在A+3B=2C+2D的反应中,14克A完全反应生成44克C和18克D,若A的相对分子质量为28,则B的相对分子质量是【 】

A.16 B.32 C.64 D.96

注意:化学反应中的质量关系,在应用相对分子质量时一定要结合化学计量数。

③表格数据型计算题

反应时间/min 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

发生装置内物质的总质量/g 35.3 35.0 34.9 34.8 34.8

某校兴趣小组用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气,反应前装置内物质的总质量为35.6g,反应开始后在不同时刻测定发生装置内物质的总质量(如下表):

分析表中数据,完成下列问题:

(1)完全反应后,生成氧气的质量_______g;

(2)计算参加反应的过氧化氢的质量.

④不纯物质求质量分数型计算题

化学兴趣小组为测定某石灰石样品中碳酸钙的质量分数,取26g石灰石样品放在烧杯中,然后向其中逐渐加入稀盐酸,使之与样品充分反应,恰好完全反应(杂质不参加反应)时,加入稀盐酸的质量为90g,反应后烧杯中物质的总质量为105g。+2HCl==+O+↑,

请计算:

(1)反应生成二氧化碳的质量;

(2)样品中碳酸钙的质量分数(结果保留到0.1%)

⑤化学方程式逆运算题

在反应X+2 Y = R +2 M中,已知R和M的相对分子质量之比为22 ∶ 9,当1.6g X与一定量Y完全反应时,生成4.4g R,则在此反应中Y与M质量比为【 】

A.16∶9 B.9∶16 C.23∶9 D.9∶23

小结:本节课的重心:分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

5.板书设计

板书设计:

化学方程式的延伸计算

一审题:分析出该题所发生的化学反应,并写出化学方程式

二审题:分析题中的已知数据,看是否完全反应,看是否是纯净物;若完全反应且是纯净物,可以代入化学方程式计算。若给的已知数据为混合物,应把它转化成纯净物才能代入化学方程式计算。(常应用质量守恒定律)

三审题:分析题中所求的量,合理设未知数,列正比例关系式。求解

6.教学反思:部分同学化学方程式掌握还不太熟练,在检查学生练习时发现部分同学依据化学方程式的计算格式不太规范,今后就这些方面要多加巩固。今后课堂上应该给学生更多思考的时间。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件