第四章声现象

图片预览

文档简介

第一节 声音的产生与传播

教学目标

一、知识目标:

1、了解声音是怎样产生的和传播的。声音有哪些特性。

2、知道声音在不同介质中传播的速度不同。

二、能力目标:

1.通过学习活动,锻炼学生初步的观察能力和初步的研究问题的方法。

2.通过实验活动,培养学生动手实验能力。

三、情感目标:

1.激发学生学习物理的兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

2.在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

3.体验现实世界物体的发声是丰富多彩的,更加热爱世界,热爱科学。

教学重点

1.声音由振动产生,发声体在振动。

2.声音需要介质传播,记住声音在空气中的速度。

教学难点

1.认识声音在不同的介质中的速度不同

2.认识回声现象和回声测距的原理。

教学过程

一、引入新课

同学们!我们生活在充满声音的世界之中,每天听老师讲课获取各种知识,听电台广播新闻了解天下大事,听音乐陶冶情操。请同学们看书第75页图4—1,了解声音的世界。

那么,这些声音是怎样发生的?又是如何传到我们耳朵里的?

[板书1] §4.1 声音的发生和传播

二、声音的产生

[板书1]一、声音的发生:

【学生实验l】用手抖动书页发声。 【学生实验2】用手拨动塑料尺发声。

【学生实验3】用手拨动张紧的橡皮筋发声。【学生实验4】完成书第48页图4—2实验。

问:大家看到以上5个实验中的发声体都在“动”,请同学们再重复做前三个实验,认真观察并思考这些发声体“动”的特点。

答:发生体在振动。

问:再请同学们做前三个实验,观察并思考物体在发声和不发声时有什么不同。

答:发声时物体在振动,振动停止,发声也停止。[板书2]发声体在振动。

【演示实验1】敲击音叉,用丝线吊着小泡沫塑料球。当音叉股接触小塑料球时,小塑料球被音叉弹开;用手按住音叉,音叉不发声了,小塑料球静止。这验证了什么?

答:发声的音叉在振动,音叉振动停止发声也停止。 [板书3]发声的音叉在振动。

【演示实验2】用收音机播放一小段音乐,并问,这美妙的乐声也是有发声体在振动吗? 从收音机中小心地取出喇叭,让学生想一下,用什么办法可以验证发声的喇叭在振动?

答:在喇叭的纸盆上放一些轻小物体,观察它们在喇叭发声时是否跳动。

明确:用碎纸的目的是什么?揉成纸团放在喇叭纸盆上,打开收音机音量旋钮,请几位同学到讲台上来观察共叙述观察到的现象是:小纸团在喇叭纸盆上跳动,关闭音量旋钮,纸团停止跳动。 [板书4]发声的喇叭在振动。

【学生实验5】大家一起唱音阶“1—3—5—1,1—5—3一l”,边唱边用手摸颈部喉头部分,发声时喉头是否在振动?喉头振动停止,发声是否也停止?

答:发声时喉头振动,振动停止发声也停止。 [板书5]发声时喉头在振动。

问:哪位同学知道蜜蜂、苍蝇、蚊子在飞舞时如何发出“嗡嗡”声?

答:它们是靠翅膀振动发声的。

问:蟋蟀发声时复翅举起与背部成45°角,左复翅上有音锉,右复翅上有刮器(发音镜),左右复翅迅速左右错开使复翅振动。蝗虫也是靠音锉和刮器发声,但蝗虫的音锉、刮器长的部位与蟋蟀不同。蝉靠腹部第一节两侧的两片弹性薄膜即声鼓振动发声。请同学们再举一些发声作振动的实例。

答:敲击锣、鼓,锣、鼓面振动发声;弹奏乐器:胡琴、吉他靠琴弦振动发声。

[板书6]一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。

最后请同学们看书第76页的“交流讨论”,分析一下箜篌、笛子、木琴等的声音是怎样产生的。

三、探究声音是怎样传播的

1.声音传播需要介质

通过课本P77的“观察与思考”得出:声音的传播需要一定的物质。

[板书7] 2.声音的传播。能传播声音的物质叫做介质。

空气、水、玻璃、金属等物质都是传播声音的介质。

【演示实验3】书第77页的“图4-5”。

从刚才的实验中同学们可以看到,当逐渐抽出罩内的空气,闹钟的声音会越来越小,最后几乎听不到闹钟的声音了,而再让空气逐渐进入罩内,闹钟的声音又出现,并越来越响,这些现象都说明了闹钟的声音可以在空气中传播,但不能在真空中传播。

[板书8]空气能传播声音,真空不能传播声音。

问:通常我们听到的声音是怎样靠空气传到我们的耳朵产生听觉的?

答:发声的喇叭纸盆在振动,也会在空气中激起向周围传播的声波。只是我们看得见水波,而看不见声波。声波传到我们的耳朵会引起鼓膜振动,产生听觉。

课本第50页图4—6。

[板书9]通常我们听到的声音是靠空气传播的。

问:液体也能传播声音,请同学们想一想、议一议,举些实例。

答:将要上钩的鱼,会被岸上说话声或脚步声吓跑。

问:鱼也能被它们喜欢的声音吸引,渔民可以利用电子发声器把鱼吸引到网里。这表明水能够传声.让学生讨论水传声的实例。

答:液体能够传播声音。 [板书10]液体能传播声音。

【学生实验4】伏在课桌上能听到机械表走动声。 [板书11]固体也能传声。

问:请同学们举一些固体传播声音的实例。

答:人耳贴在铁轨上能听到远处火车的轰鸣声。狗在睡觉的时候,把一只耳朵贴在地面上,能听到远处的声音。

[板书12]一切气体、液体、固体物质都是介质。声音是靠介质传播的。

真空不能传声,如:登月宇航员们虽近在咫尺,也只能靠无线电话交谈。

2.声音的传播速度

问:声音传播需要时间吗?能举一些实例吗?

答:声音传播需要时间,比如赛跑时,看见发令员鸣枪的烟雾后才能听到枪声。

答:雷电同时发生,但我们看到电闪后,才能听到雷鸣,说明声音的传播一定需要时间。

问;声音传播需要时间.请大家猜想一下声音在固体、液体、空气中传播时,在哪种介质中传播得最慢? 答:(其说不一)

看课本第78页“常温时一些物质中的声速”表。

问:表头上“m/s”的物理含义是什么?

答:“m/s”是速度的单位,是表示每秒钟传播多少米.

问:请看钢铁速度值是5200,这表示声音在钢铁中传播时,每秒钟传播5200米。请同学们自己阅读分析声速表,并议论一下以下几个问题:

(1)声速表中松木速度值3320说明什么?

(2)声速表中空气速度值340说明什么?

(3)从声速表中看声音在固体、液体中传播比声音在空气中传播得快?还是慢?

从声速表所列举的数据看出声音在空气、液体、固体中传播速度,基本上是由小到。而软木传声的速度小于所列液体中传声的速度。

大多数同学在阅读声速表前猜想声音在固体、液体中传播比声音在空气传播得快正确的。

[板书13]声音在固体、液体和气体中传播的速度不相同,空气中的声速是340m/s。

问:请计算一下,当你和同学去爬山时,你大声呼喊远离你680米山崖处的同学,你发声后多长时间他才能听到你的喊声?你还可能听到什么声音?

答:他大约在2秒后能听到我的喊声,我还能听到自己的回声。

3.回声及其利用

请同学们看书第80页作业的第4题。

[板书14]对着山崖、高墙喊话,声音会被山崖、墙壁反射回来,再传人耳朵,就听到了回声。

问:请计算:在课堂里老师和坐在后排的你相距7米时你的讲话声经多长时间老师才能听到。如果也能听到回声的话,你发声后多长时间可以听到回声?

答:老师在我发声后约0.02秒能听到我的讲话声,如果能听到回声应在0.04秒后听到,但实际上我听不到。

问:对,事实上我们在屋里谈话听不到回声,这是什么缘故呢?因为回声到达人耳如果比原声晚0.1秒以上,人耳就能把回声跟原声区分开。而我们在屋里谈话时回声到达人耳比原声晚0.04秒,不到0.1秒。人耳把回声和原声源在一起,使原声加强。在屋里谈话比在旷野里听起来响亮,就是这个缘故。

板书:回声到达人耳比原声晚0.1秒以上,人耳才能把回声和原声区分开。

问:如果你发声后2s听到回声,那么你距障碍物多远?请你再说说回声的利用。

答:障碍物距我约340米,利用回声可以测距离。

问:利用回声还可以测海底深度,判断海中物体的存在。请你们想一想利用回声测海底深度需要先知道什么?要测出什么?然后怎样计算?

答:需要先知道声音在海水中的传播速度。需要测出从向海底发出声音到接收到回声所用的时间。声音在海水中传播速度与原声和回声相隔时间乘积的一半,即是海底深度。

典型例题分析

例1.音乐会上人们听到优美的小提琴协奏曲,小提琴声是由琴弦的_______产生的,并通过_________这种介质传到人耳的。

分析:声音是由物体的振动产生的,一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。固体、液体、气体都可以作为传播声音的介质。(答案:振动;空气。)

例2.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.声音在不同介质中的传播速度相同 B.一切正在发声的物体都在振动

C.真空也能传声 D.声音在空气中的传播速度是3×10。m/s

分析:声音的传播需要介质,真空不能传声。如月球上没有空气,所以宇航员即使相距很近也只能靠无线电交谈;声音在不同介质中传播速度不同,一般情况下,声音在固体中比在液体、气体中传播得快,在气体中传播最慢。声音在空气中(15℃)的传播速度为340m/s,应该作为常数记住。(答案:B。)

四、课堂小结

根据板书,简要地对本节知识要点进行小结。

1.声音由振动产生。

2.声音靠介质传播。

3.声音在空气中的速度是340m/s。

4.回声的概念及回声测距的原理。

五、布置作业

课文第80页作业第1、2、3题。

第二节 乐音

教学目标

一、知识目标:

1.知道乐音的三个特征:音调、响度和音色。

2.知道音调的高低由频率决定,响度的大小跟发声体的振幅、发声体与听音的距离有关。

二、能力目标:

1.通过学习活动,锻炼学生初步的观察能力和初步的研究问题的方法。

2.通过实验活动,培养学生动手实验能力。

三、情感目标:

采取听、看、动脑相结合的方法,全方位调动学生参与学习的积极性。

教学重点

对音调、响度和音色三个概念加以区别。

教学难点

1.音调与频率的关系。

2.响度与振幅和远近的关系。

实验器材

1.梳子配塑料片,音叉(频率不同的各1个,带共鸣箱)、敲击音叉的橡皮谨t

2.示波器(附喇叭)。

3.录音带(内容:悦音和噪声对比,女高音和男低音对比等)。

4.学生两人一组:梳子,硬纸片,锯条。

教学过程

一、引入新课

1.复习提问:声音是怎样产生的?

答:声音是由于物体的振动而引起的。

上节课我们了解了发声的原因和传播,今天我们进一步了解声音的“千变万化”。

2.(1)听录音:放一段轻松、悦耳的音乐

乐音:悦耳动听、使人愉快的声音,像刚才听到的钢琴家的演奏和歌唱家的唱歌声

问:如果都是乐音,是否仍有区别呢?

(2)听录音:流行歌曲,女高音,戏曲。

讲解:同为乐音仍有区别,有的调高,有的调低;有的声音大,有的声音小等等,这是什么缘故呢?

二、乐音

1.音调。(板书)

举例说明生活中对声音高低的理解。

听录音:比较女高音和男低音的区别,声音的高低不同。拨动吉他上不同的弦,会听到高低不同的声音。声音高低由什么决定?。

声音是由于物体的振动而产生的,那么声音的高低必然跟物体振动情况有关。

[实验]:(1)用塑料片刮梳子,一次快刮,一次慢刮。

问:哪次声音高?哪次振动快?(学生回答)

[实验]:(2)完成书第82页的“做一做”。

问:锯条越短,振动越快,你们听到的声音是越高还是越低呢?

学生回答后,小结:发声体振动快,声音高;振动慢,声音低。(板书)

物理上可以用频率来表示物体振动的快慢。

(3)频率:物体在1秒内振动的次数叫频率。它的单位是赫兹(Hz),简称赫。

小结:物理学中用音调表示声音的高低,音调是乐音的一个要素。音调主要由发声物体振动的频率决定的。频率越大,音调越高,听起来尖细。频率越小,音调越低,听起来低沉。

[实验]用示波器显示不同音叉发声时声音的频率。

小结:音调的高低跟发声物体的形状、尺寸和所用材料的性质等多种因素都有关系。例如,笛子是靠竹管内空气柱的振动发声的,用手指按住或放开它上面不同的孔,改变空气柱的长度,就能发出高低不发同的声音。

(4)超声波与次声波

人能感受的声音频率有一定的范围。大多数人能够听到的频率范围为:20Hz~20000Hz。人们把频率高于20000 Hz的声波叫做超声波,把频率低于20 Hz的声波叫做次声波。

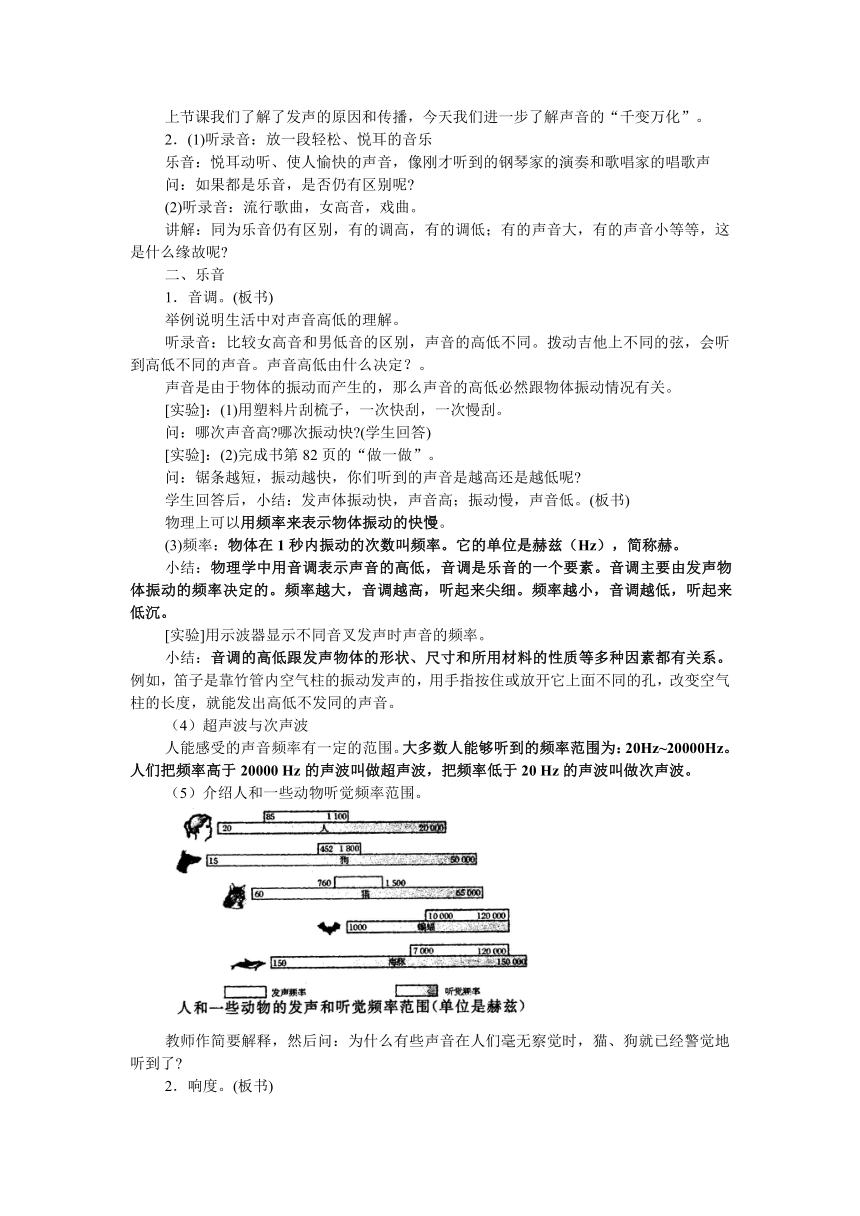

(5)介绍人和一些动物听觉频率范围。

教师作简要解释,然后问:为什么有些声音在人们毫无察觉时,猫、狗就已经警觉地听到了?

2.响度。(板书)

教师创设情景引出响度的概念: “大声说话”、“低声细语”里的“高”、“低”指的是声音的大小.物理学中把人耳感觉到的声音的强弱(或大小)叫响度.

提出问题:响度的大小和什么有关系呢?通过实验来探究.

课本P84“观察与思考”小实验:教师演示轻敲、重敲鼓面,引起纸屑的跳动进而得出鼓面振动的幅度大小不同;

教师提出问题:响度的大小与鼓面振动的幅度是否有关?

学生得出:振动的幅度越大,响度越大;振动的幅度越小,响度越小.

教师演示:图4-17用示波器显示响度与声音声源振动振幅的关系。

教师总结:响度和声源振动的幅度大小有关,声源振动的幅度越大,响度越大;声源振动的幅度越小,响度越小.

接着教师提出问题:声源的振幅相同,人们听到的声音响度是否就一定相同?

学生聆听;群马的马蹄声(由近到远),然后得出:

响度还和距离声源的远近有关.离声源越远声音越分散,声音的响度也就越小

举例:距离发声体越远,声音越小。

生活中要想增大响度,可采取减小声音分散的办法,例如我们可以做个喇叭状的纸话筒,就可以增大听到的声音的响度。还有医生的听诊器,也是为了增大声音的响度。

3.音色。(板书)

不同的声音,即使音调、响度都相同,我们也可以分辨出来。

例:找四个同学在后面念一首诗,指出是哪几个同学。

听录音:钢琴、胡琴、吉他、笛子等。

提出问题:

“不见其人,却辨其声”?如同一支曲子,用不同的乐器演奏;同一支歌,几个人同时演唱.人耳总能分辨出是什么乐器,或是谁在演唱.这是什么原因呢?原来,不同的乐器、不同的人,也就是不同的声源发出的声音,除了音调和响度可能不同之外,还有另一个要素——音色

音色也叫音质或音品,它反映了每个物体发出的声音特有的品质。

课本P85图4 -18不同音色的波形不同。

音色是由发声体的材料、结构和振动方式等因素造成的。

三、小结:

乐音的音调,响度和音色,称为乐音的三要素。

四、例题分析

例1:水牛“哞哞”的叫声和蚊子“嗡嗡”的叫声相比较,________的叫声音调高,__________的叫声响度大。用小提琴和二胡同时演奏《二泉映月》,能分辨出琴声,是因为二者的____________不同。

分析:乐音有三个特征:音调、响度和音色。也叫做乐音的三要素。音调指声音的高低,响度指声音的大小。音调和响度取决于不同的条件,它们之间没有联系。牛的叫声较低沉,即振动频率低,音调较低,蚊子声音尖细,即振动频率较高,音调较高。但水牛的叫声比蚊子的大,即响度大。

音色即声音的品质,是由发声体本身决定的。不同发声体发出的声音的音色不同,虽然用不同的乐器同时演奏同一首曲子,即使音调、响度都相同,由于它们的音色不同,因此能够分辨出琴声。

答案:蚊子;水牛;音色。

例2:针对以下四幅图,下列说法正确的是( )

A.甲图中,演奏者通过手指在弦上按压位置的变化来改变发声的响度

B.乙图中,敲锣时用力越大,所发声音的音调越高

C.丙图中,随着向外不断抽气,手机铃声越来越大

D.丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以减小噪声污染

分析:甲图中,演奏者的手指在弦上按压位置的变化可以改变发声的音调;乙图中,敲锣时用力越大,所发声音的响度越大;丙图中,随着向外不断抽气,由于传声的空气越来越少,所以外面听到的手机铃声越来越小;丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以阻挡噪声,减小噪声污染。 (答案:D。)

五、布置作业

课文第87页作业第1、2、3、4题。

第三节 噪声与环保

教学目标

1.知识与技能

(1)了解噪声的来源和危害,知道防治噪声的途径,增强环境保护意识。

(2)常识性了解用分贝表示声音的等级。

2.过程与方法

通过体验和观察,了解防治噪声的途径。

3.情感、态度与价值观

通过噪声危害的教学培养学生对社会的责任感和道德观念。

教学重点 噪声的防治途径

教材分析 本节介绍了有关噪声的知识。关于噪声的教学,要结合生活实际进行讲解,

注意选取具有代表性的生动事例。

教学过程:

一.复习引入

1.乐音有哪三要素,各与什么因素有关?

2.引入:电锯尖厉的声音使人紧张,工程车轰鸣的声音令人心烦意乱。我们把听起来杂乱刺耳的声音,称为噪声。

二.进行新课

演示实验:敲击音叉,发出的声音悦耳动听;刮玻璃或揉塑料盒,发出的声音刺耳难听.

学生猜想:乐音与噪声为什么会有两种绝然不同的效果呢?

观察示波器:用示波器观察音叉发出的声音和刮玻璃(或揉塑料盒)发出的声音的振动情况,发现音叉发出的声音振动是有规律的,而刮玻璃发出的声音的振动杂乱的、无规律的。

课本P88图4-22噪声的波形。

教师总结噪声的相关知识内容

1.噪声及其来源

(1)从物理学角度看,噪声是指发声体做杂乱无章的无规则的振动时发出的声音.(客观原因)

(2)从环境保护的角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音,都属于噪声.(主观感觉)

(3)噪声来源:街道上的汽车声,建筑工地的机器声,安静的图书馆里的说话声等。

2.噪声的等级和危害

声音的大小用声级表示,单位是分贝(dB).把人们刚刚能听到的声音定为0dB。

一般15—40分贝是较理想的安静环境,超过了50分贝会影响睡眠和休息.长期生活在90分贝以上的噪声环境里,会使人的听力受损甚至引起其他病症.

让学生阅读课本P89“小资料”:了解一些声音的声级和人们相应的主观感觉。

我国政府1981年制定了城市环境噪声标准,如下表

适用区域

等级A声级(分贝)

白天

夜间

特殊住宅区(医院,疗养院)

45

35

居民区,文教区

50

45

商业中心区,

60

50

工业集中区

65

55

交通干线两侧

70

60

为了更有效地控制噪声,我国在1996年10月29日第八届全国人民代表大会上通过了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,这是用法律的手段,保护和改善生活环境,保障人体健康,促进经济和社会的发展。

3.噪声的防治

根据课本P90“观察与思考”及下图引导学生讨论分析:怎样控制噪声的(识图说明)?

例:给噪声大的机器加隔音罩或加橡皮垫来吸收它的振动, 给汽车和摩托车安装消音器,市区内禁止汽车鸣笛.

例:在公路和住宅区内设置屏障墙和种草、植树.

例:在高噪声车间里让工人配戴消音耳塞.

教师归纳总结:

在噪声的发源地减弱它

在传输路径上隔离和吸收声波

阻止噪声进入耳朵。

另:要辨证的看待噪声问题,变噪为宝:(课下请学生看阅读材料)

除杂草

利用噪声发电

噪声来制冷

利用噪声除尘

噪声克敌

4.噪声的检测

噪声的声级可以用仪器检测。

噪声检测仪是检测噪声是否超标的一种仪表。如图4-24甲。

现代化大城市一般在主要街道上设置噪声显示牌,以监控噪声情况。如图4-24乙。

三.巩固新课

1.复述知识点。

2.噪音被称为“隐形杀手”,下列减弱噪音的措施中,属于在传播过程中减弱的是( )

A.摩托车内燃机排气管上装有消声器 B.在公路两旁和住宅间植树造林

C.用外罩把噪声源罩起来 D.戴上防噪音耳塞

分析:在传播过程中减弱噪音,我们常用的方法是在声源和人耳之间设置障碍,以达到阻挡噪音传播的目的。选项A、C是在声源处减弱,D选项指的是在人耳处减弱噪音。。选项B中所说的在公路和住宅间植树造林,可以起到阻挡、反射、吸收噪音的作用,这样到达人耳处的噪音就被大大减弱。(答案:B)

四.布置作业:

(一)课本P91第1、2、3题

(二)课外完成:

1.在健翔桥立交桥的两侧一般都装有隔板,这是为什么?

2. 调查学校(或社区)噪声污染的情况及采取的防护措施,提出进一步减少噪声污染的建议

3. 噪声是有害的,科学家们想了许多办法加以治理,而这些办法中,最奇特的一个办法是“以声治声”、做法是:用电子计算机产生与噪声振动步调相反的“抗声”,让“抗声”与噪声在空气中合成,其结果减弱或抵消噪声的强度,从而达到了治理噪声污染的目的.试分析一下,为什么这样做可以减弱噪声呢?

第四节 声现象在科技中的应用

教学目标

一、知识目标:

1.了解超声波的应用。

2.简单介绍次声波的产生。

3.通过阅读文字资料、观察图片资料、观看音像资料等方式,了解现代技术中与声有关的知识的应用。

二、能力目标:

培养学生的阅读能力。

三、情感目标:

通过了解声在现代技术中的应用,培养热爱科学的情感。

教学重点

1.了解超声波的特点。

2.初步认识超声波的应用。

教学难点

超声波在生产、生活中的应用。

教学过程

一、要求学生阅读课文第92-93页内容,回答下面的问题

1.什么叫超声波?

2.超声波有哪些特性?又有哪些应用?

二、在学生回答问题的基础上,作如下归纳、总结

(一)超声波

1.定义;频率高于20000Hz的声波,人类听不到但某些动物可以感受到。

2.特性及应用:

a.方向性强。探测海水的深度、鱼群的位置。(看书第93页图4-25)

超声波频率非常高,波长很短,近似为直线传播,具有方向性强的特点,可以定向发射,同时能够反射、折射,利用这些特点可以探测海水的深度、鱼群的位置。

b.穿透能力强,可以用于探伤。

超声波的穿透能力很强,能穿透几米厚的金属。在工业中使用超声探伤仪,可以利用它对金属、水库堤坝进行探伤。

c.在液体中传播时,能使液体内部液压冲击。清洗、加工和消毒,能够把细小物品表面的污垢除掉,用它洗眼镜更显出优越性,还可以制成超声雾化器进行加湿。

d.能发生反射和折射。应用于“B超”检查。(课本P93图4-26)

利用超声波的反射、折射可应用于医疗,对人体内部的各种器官进行检查。如“B超”,在屏幕上生成的声学图像,可以观察到胎儿和脏器,帮助医生作出诊断,同时医生还可用超声波击碎人体内的胆结石,使之可以顺畅地排出体外。

超声波的应用除了上面介绍的之外,还有很多其他方面的应用,如:超声波测速仪。请同学们看书第93页的“科学窗”,了解一下如何利用超声波测速仪来测定运动物体的速度。 除了超声波之外,还有次声波,下面我们就简单地介绍一下次声波。

(二)次声波

1.定义:频率低于20Hz的声波。

2.产生:台风、地震、核爆炸、火箭发射等都能产生。

3.特点:在空气中传播的距离远,而且不容易被吸收。

4.应用:

(1)利用仪器监测风暴发出的次声波,可在风暴到来之前发出警报。也可预报火山爆发、雷暴等自然灾害。

(2)可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性,探测出某些大规模气象的性质和规律,如沙尘暴、龙卷风及大气中电磁波的扰动等。其优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视。

(3)用高灵敏度的监测装置可以探测到核爆炸的强度和位置。

(三)语音识别

语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的高技术。 语音识别技术主要包括特征提取技术、模式匹配准则及模型训练技术三个方面。

语音识别技术与其他生物识别技术相比较,声音具有不会遗失或忘记、不需记忆、使用方便等优点,因此在保护人们的财产,防止盗窃或者其他经济犯罪方面会有更大的用途。利用声音进行身份识别可能是最自然和最经济的方法之一,更适用于电话银行、电话炒股、电子购物等领域。

三、几点说明

1.人耳能够听到的声波的频率范围在20Hz~20000Hz,但每个人能听到的声波频率范围可能不相同。

2.不同频率的声波在同一介质中传播的速度相同。

四、仿生学

许多动物有完善的发射和接收超声波的器官。如:蝙蝠、海豚。研究动物身上的器官构造和功能,用来改进现有的设备和研制新的设备。

五.巩固新课

典型例题分析

例1.医用“B超”是利用超声波来诊断病情的,但人们听不到它发出的声音,这是因为( )

A.声音的响度太小

B.声音的响度太大

C.声音的频率小于人能听到的声音频率

D.声音的频率大于人能听到的声音频率

分析:如图所示,人耳的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,但超声波的振动频率高于20000Hz,所以人耳感知不到。 (答案:D)

例2.下列应用中,不是利用超声波的是( )

A.用仪器监测台风

B.用“声呐”测量海底深度

C.蝙蝠确定目标的方向和距离

D.处理农作物种子

分析:探测鱼群、海底深度,回声定位等要利用超声波,另外,用超声波处理过的种子可以缩短发芽时间,提高发芽率。自然界中,火山爆发、地震、风暴等都能产生次声。(答案:A。)

六、布置作业

课文第96页的实践活动,要求写出一份书面报告。

教学目标

一、知识目标:

1、了解声音是怎样产生的和传播的。声音有哪些特性。

2、知道声音在不同介质中传播的速度不同。

二、能力目标:

1.通过学习活动,锻炼学生初步的观察能力和初步的研究问题的方法。

2.通过实验活动,培养学生动手实验能力。

三、情感目标:

1.激发学生学习物理的兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

2.在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

3.体验现实世界物体的发声是丰富多彩的,更加热爱世界,热爱科学。

教学重点

1.声音由振动产生,发声体在振动。

2.声音需要介质传播,记住声音在空气中的速度。

教学难点

1.认识声音在不同的介质中的速度不同

2.认识回声现象和回声测距的原理。

教学过程

一、引入新课

同学们!我们生活在充满声音的世界之中,每天听老师讲课获取各种知识,听电台广播新闻了解天下大事,听音乐陶冶情操。请同学们看书第75页图4—1,了解声音的世界。

那么,这些声音是怎样发生的?又是如何传到我们耳朵里的?

[板书1] §4.1 声音的发生和传播

二、声音的产生

[板书1]一、声音的发生:

【学生实验l】用手抖动书页发声。 【学生实验2】用手拨动塑料尺发声。

【学生实验3】用手拨动张紧的橡皮筋发声。【学生实验4】完成书第48页图4—2实验。

问:大家看到以上5个实验中的发声体都在“动”,请同学们再重复做前三个实验,认真观察并思考这些发声体“动”的特点。

答:发生体在振动。

问:再请同学们做前三个实验,观察并思考物体在发声和不发声时有什么不同。

答:发声时物体在振动,振动停止,发声也停止。[板书2]发声体在振动。

【演示实验1】敲击音叉,用丝线吊着小泡沫塑料球。当音叉股接触小塑料球时,小塑料球被音叉弹开;用手按住音叉,音叉不发声了,小塑料球静止。这验证了什么?

答:发声的音叉在振动,音叉振动停止发声也停止。 [板书3]发声的音叉在振动。

【演示实验2】用收音机播放一小段音乐,并问,这美妙的乐声也是有发声体在振动吗? 从收音机中小心地取出喇叭,让学生想一下,用什么办法可以验证发声的喇叭在振动?

答:在喇叭的纸盆上放一些轻小物体,观察它们在喇叭发声时是否跳动。

明确:用碎纸的目的是什么?揉成纸团放在喇叭纸盆上,打开收音机音量旋钮,请几位同学到讲台上来观察共叙述观察到的现象是:小纸团在喇叭纸盆上跳动,关闭音量旋钮,纸团停止跳动。 [板书4]发声的喇叭在振动。

【学生实验5】大家一起唱音阶“1—3—5—1,1—5—3一l”,边唱边用手摸颈部喉头部分,发声时喉头是否在振动?喉头振动停止,发声是否也停止?

答:发声时喉头振动,振动停止发声也停止。 [板书5]发声时喉头在振动。

问:哪位同学知道蜜蜂、苍蝇、蚊子在飞舞时如何发出“嗡嗡”声?

答:它们是靠翅膀振动发声的。

问:蟋蟀发声时复翅举起与背部成45°角,左复翅上有音锉,右复翅上有刮器(发音镜),左右复翅迅速左右错开使复翅振动。蝗虫也是靠音锉和刮器发声,但蝗虫的音锉、刮器长的部位与蟋蟀不同。蝉靠腹部第一节两侧的两片弹性薄膜即声鼓振动发声。请同学们再举一些发声作振动的实例。

答:敲击锣、鼓,锣、鼓面振动发声;弹奏乐器:胡琴、吉他靠琴弦振动发声。

[板书6]一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。

最后请同学们看书第76页的“交流讨论”,分析一下箜篌、笛子、木琴等的声音是怎样产生的。

三、探究声音是怎样传播的

1.声音传播需要介质

通过课本P77的“观察与思考”得出:声音的传播需要一定的物质。

[板书7] 2.声音的传播。能传播声音的物质叫做介质。

空气、水、玻璃、金属等物质都是传播声音的介质。

【演示实验3】书第77页的“图4-5”。

从刚才的实验中同学们可以看到,当逐渐抽出罩内的空气,闹钟的声音会越来越小,最后几乎听不到闹钟的声音了,而再让空气逐渐进入罩内,闹钟的声音又出现,并越来越响,这些现象都说明了闹钟的声音可以在空气中传播,但不能在真空中传播。

[板书8]空气能传播声音,真空不能传播声音。

问:通常我们听到的声音是怎样靠空气传到我们的耳朵产生听觉的?

答:发声的喇叭纸盆在振动,也会在空气中激起向周围传播的声波。只是我们看得见水波,而看不见声波。声波传到我们的耳朵会引起鼓膜振动,产生听觉。

课本第50页图4—6。

[板书9]通常我们听到的声音是靠空气传播的。

问:液体也能传播声音,请同学们想一想、议一议,举些实例。

答:将要上钩的鱼,会被岸上说话声或脚步声吓跑。

问:鱼也能被它们喜欢的声音吸引,渔民可以利用电子发声器把鱼吸引到网里。这表明水能够传声.让学生讨论水传声的实例。

答:液体能够传播声音。 [板书10]液体能传播声音。

【学生实验4】伏在课桌上能听到机械表走动声。 [板书11]固体也能传声。

问:请同学们举一些固体传播声音的实例。

答:人耳贴在铁轨上能听到远处火车的轰鸣声。狗在睡觉的时候,把一只耳朵贴在地面上,能听到远处的声音。

[板书12]一切气体、液体、固体物质都是介质。声音是靠介质传播的。

真空不能传声,如:登月宇航员们虽近在咫尺,也只能靠无线电话交谈。

2.声音的传播速度

问:声音传播需要时间吗?能举一些实例吗?

答:声音传播需要时间,比如赛跑时,看见发令员鸣枪的烟雾后才能听到枪声。

答:雷电同时发生,但我们看到电闪后,才能听到雷鸣,说明声音的传播一定需要时间。

问;声音传播需要时间.请大家猜想一下声音在固体、液体、空气中传播时,在哪种介质中传播得最慢? 答:(其说不一)

看课本第78页“常温时一些物质中的声速”表。

问:表头上“m/s”的物理含义是什么?

答:“m/s”是速度的单位,是表示每秒钟传播多少米.

问:请看钢铁速度值是5200,这表示声音在钢铁中传播时,每秒钟传播5200米。请同学们自己阅读分析声速表,并议论一下以下几个问题:

(1)声速表中松木速度值3320说明什么?

(2)声速表中空气速度值340说明什么?

(3)从声速表中看声音在固体、液体中传播比声音在空气中传播得快?还是慢?

从声速表所列举的数据看出声音在空气、液体、固体中传播速度,基本上是由小到。而软木传声的速度小于所列液体中传声的速度。

大多数同学在阅读声速表前猜想声音在固体、液体中传播比声音在空气传播得快正确的。

[板书13]声音在固体、液体和气体中传播的速度不相同,空气中的声速是340m/s。

问:请计算一下,当你和同学去爬山时,你大声呼喊远离你680米山崖处的同学,你发声后多长时间他才能听到你的喊声?你还可能听到什么声音?

答:他大约在2秒后能听到我的喊声,我还能听到自己的回声。

3.回声及其利用

请同学们看书第80页作业的第4题。

[板书14]对着山崖、高墙喊话,声音会被山崖、墙壁反射回来,再传人耳朵,就听到了回声。

问:请计算:在课堂里老师和坐在后排的你相距7米时你的讲话声经多长时间老师才能听到。如果也能听到回声的话,你发声后多长时间可以听到回声?

答:老师在我发声后约0.02秒能听到我的讲话声,如果能听到回声应在0.04秒后听到,但实际上我听不到。

问:对,事实上我们在屋里谈话听不到回声,这是什么缘故呢?因为回声到达人耳如果比原声晚0.1秒以上,人耳就能把回声跟原声区分开。而我们在屋里谈话时回声到达人耳比原声晚0.04秒,不到0.1秒。人耳把回声和原声源在一起,使原声加强。在屋里谈话比在旷野里听起来响亮,就是这个缘故。

板书:回声到达人耳比原声晚0.1秒以上,人耳才能把回声和原声区分开。

问:如果你发声后2s听到回声,那么你距障碍物多远?请你再说说回声的利用。

答:障碍物距我约340米,利用回声可以测距离。

问:利用回声还可以测海底深度,判断海中物体的存在。请你们想一想利用回声测海底深度需要先知道什么?要测出什么?然后怎样计算?

答:需要先知道声音在海水中的传播速度。需要测出从向海底发出声音到接收到回声所用的时间。声音在海水中传播速度与原声和回声相隔时间乘积的一半,即是海底深度。

典型例题分析

例1.音乐会上人们听到优美的小提琴协奏曲,小提琴声是由琴弦的_______产生的,并通过_________这种介质传到人耳的。

分析:声音是由物体的振动产生的,一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。固体、液体、气体都可以作为传播声音的介质。(答案:振动;空气。)

例2.关于声现象,下列说法正确的是( )

A.声音在不同介质中的传播速度相同 B.一切正在发声的物体都在振动

C.真空也能传声 D.声音在空气中的传播速度是3×10。m/s

分析:声音的传播需要介质,真空不能传声。如月球上没有空气,所以宇航员即使相距很近也只能靠无线电交谈;声音在不同介质中传播速度不同,一般情况下,声音在固体中比在液体、气体中传播得快,在气体中传播最慢。声音在空气中(15℃)的传播速度为340m/s,应该作为常数记住。(答案:B。)

四、课堂小结

根据板书,简要地对本节知识要点进行小结。

1.声音由振动产生。

2.声音靠介质传播。

3.声音在空气中的速度是340m/s。

4.回声的概念及回声测距的原理。

五、布置作业

课文第80页作业第1、2、3题。

第二节 乐音

教学目标

一、知识目标:

1.知道乐音的三个特征:音调、响度和音色。

2.知道音调的高低由频率决定,响度的大小跟发声体的振幅、发声体与听音的距离有关。

二、能力目标:

1.通过学习活动,锻炼学生初步的观察能力和初步的研究问题的方法。

2.通过实验活动,培养学生动手实验能力。

三、情感目标:

采取听、看、动脑相结合的方法,全方位调动学生参与学习的积极性。

教学重点

对音调、响度和音色三个概念加以区别。

教学难点

1.音调与频率的关系。

2.响度与振幅和远近的关系。

实验器材

1.梳子配塑料片,音叉(频率不同的各1个,带共鸣箱)、敲击音叉的橡皮谨t

2.示波器(附喇叭)。

3.录音带(内容:悦音和噪声对比,女高音和男低音对比等)。

4.学生两人一组:梳子,硬纸片,锯条。

教学过程

一、引入新课

1.复习提问:声音是怎样产生的?

答:声音是由于物体的振动而引起的。

上节课我们了解了发声的原因和传播,今天我们进一步了解声音的“千变万化”。

2.(1)听录音:放一段轻松、悦耳的音乐

乐音:悦耳动听、使人愉快的声音,像刚才听到的钢琴家的演奏和歌唱家的唱歌声

问:如果都是乐音,是否仍有区别呢?

(2)听录音:流行歌曲,女高音,戏曲。

讲解:同为乐音仍有区别,有的调高,有的调低;有的声音大,有的声音小等等,这是什么缘故呢?

二、乐音

1.音调。(板书)

举例说明生活中对声音高低的理解。

听录音:比较女高音和男低音的区别,声音的高低不同。拨动吉他上不同的弦,会听到高低不同的声音。声音高低由什么决定?。

声音是由于物体的振动而产生的,那么声音的高低必然跟物体振动情况有关。

[实验]:(1)用塑料片刮梳子,一次快刮,一次慢刮。

问:哪次声音高?哪次振动快?(学生回答)

[实验]:(2)完成书第82页的“做一做”。

问:锯条越短,振动越快,你们听到的声音是越高还是越低呢?

学生回答后,小结:发声体振动快,声音高;振动慢,声音低。(板书)

物理上可以用频率来表示物体振动的快慢。

(3)频率:物体在1秒内振动的次数叫频率。它的单位是赫兹(Hz),简称赫。

小结:物理学中用音调表示声音的高低,音调是乐音的一个要素。音调主要由发声物体振动的频率决定的。频率越大,音调越高,听起来尖细。频率越小,音调越低,听起来低沉。

[实验]用示波器显示不同音叉发声时声音的频率。

小结:音调的高低跟发声物体的形状、尺寸和所用材料的性质等多种因素都有关系。例如,笛子是靠竹管内空气柱的振动发声的,用手指按住或放开它上面不同的孔,改变空气柱的长度,就能发出高低不发同的声音。

(4)超声波与次声波

人能感受的声音频率有一定的范围。大多数人能够听到的频率范围为:20Hz~20000Hz。人们把频率高于20000 Hz的声波叫做超声波,把频率低于20 Hz的声波叫做次声波。

(5)介绍人和一些动物听觉频率范围。

教师作简要解释,然后问:为什么有些声音在人们毫无察觉时,猫、狗就已经警觉地听到了?

2.响度。(板书)

教师创设情景引出响度的概念: “大声说话”、“低声细语”里的“高”、“低”指的是声音的大小.物理学中把人耳感觉到的声音的强弱(或大小)叫响度.

提出问题:响度的大小和什么有关系呢?通过实验来探究.

课本P84“观察与思考”小实验:教师演示轻敲、重敲鼓面,引起纸屑的跳动进而得出鼓面振动的幅度大小不同;

教师提出问题:响度的大小与鼓面振动的幅度是否有关?

学生得出:振动的幅度越大,响度越大;振动的幅度越小,响度越小.

教师演示:图4-17用示波器显示响度与声音声源振动振幅的关系。

教师总结:响度和声源振动的幅度大小有关,声源振动的幅度越大,响度越大;声源振动的幅度越小,响度越小.

接着教师提出问题:声源的振幅相同,人们听到的声音响度是否就一定相同?

学生聆听;群马的马蹄声(由近到远),然后得出:

响度还和距离声源的远近有关.离声源越远声音越分散,声音的响度也就越小

举例:距离发声体越远,声音越小。

生活中要想增大响度,可采取减小声音分散的办法,例如我们可以做个喇叭状的纸话筒,就可以增大听到的声音的响度。还有医生的听诊器,也是为了增大声音的响度。

3.音色。(板书)

不同的声音,即使音调、响度都相同,我们也可以分辨出来。

例:找四个同学在后面念一首诗,指出是哪几个同学。

听录音:钢琴、胡琴、吉他、笛子等。

提出问题:

“不见其人,却辨其声”?如同一支曲子,用不同的乐器演奏;同一支歌,几个人同时演唱.人耳总能分辨出是什么乐器,或是谁在演唱.这是什么原因呢?原来,不同的乐器、不同的人,也就是不同的声源发出的声音,除了音调和响度可能不同之外,还有另一个要素——音色

音色也叫音质或音品,它反映了每个物体发出的声音特有的品质。

课本P85图4 -18不同音色的波形不同。

音色是由发声体的材料、结构和振动方式等因素造成的。

三、小结:

乐音的音调,响度和音色,称为乐音的三要素。

四、例题分析

例1:水牛“哞哞”的叫声和蚊子“嗡嗡”的叫声相比较,________的叫声音调高,__________的叫声响度大。用小提琴和二胡同时演奏《二泉映月》,能分辨出琴声,是因为二者的____________不同。

分析:乐音有三个特征:音调、响度和音色。也叫做乐音的三要素。音调指声音的高低,响度指声音的大小。音调和响度取决于不同的条件,它们之间没有联系。牛的叫声较低沉,即振动频率低,音调较低,蚊子声音尖细,即振动频率较高,音调较高。但水牛的叫声比蚊子的大,即响度大。

音色即声音的品质,是由发声体本身决定的。不同发声体发出的声音的音色不同,虽然用不同的乐器同时演奏同一首曲子,即使音调、响度都相同,由于它们的音色不同,因此能够分辨出琴声。

答案:蚊子;水牛;音色。

例2:针对以下四幅图,下列说法正确的是( )

A.甲图中,演奏者通过手指在弦上按压位置的变化来改变发声的响度

B.乙图中,敲锣时用力越大,所发声音的音调越高

C.丙图中,随着向外不断抽气,手机铃声越来越大

D.丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以减小噪声污染

分析:甲图中,演奏者的手指在弦上按压位置的变化可以改变发声的音调;乙图中,敲锣时用力越大,所发声音的响度越大;丙图中,随着向外不断抽气,由于传声的空气越来越少,所以外面听到的手机铃声越来越小;丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以阻挡噪声,减小噪声污染。 (答案:D。)

五、布置作业

课文第87页作业第1、2、3、4题。

第三节 噪声与环保

教学目标

1.知识与技能

(1)了解噪声的来源和危害,知道防治噪声的途径,增强环境保护意识。

(2)常识性了解用分贝表示声音的等级。

2.过程与方法

通过体验和观察,了解防治噪声的途径。

3.情感、态度与价值观

通过噪声危害的教学培养学生对社会的责任感和道德观念。

教学重点 噪声的防治途径

教材分析 本节介绍了有关噪声的知识。关于噪声的教学,要结合生活实际进行讲解,

注意选取具有代表性的生动事例。

教学过程:

一.复习引入

1.乐音有哪三要素,各与什么因素有关?

2.引入:电锯尖厉的声音使人紧张,工程车轰鸣的声音令人心烦意乱。我们把听起来杂乱刺耳的声音,称为噪声。

二.进行新课

演示实验:敲击音叉,发出的声音悦耳动听;刮玻璃或揉塑料盒,发出的声音刺耳难听.

学生猜想:乐音与噪声为什么会有两种绝然不同的效果呢?

观察示波器:用示波器观察音叉发出的声音和刮玻璃(或揉塑料盒)发出的声音的振动情况,发现音叉发出的声音振动是有规律的,而刮玻璃发出的声音的振动杂乱的、无规律的。

课本P88图4-22噪声的波形。

教师总结噪声的相关知识内容

1.噪声及其来源

(1)从物理学角度看,噪声是指发声体做杂乱无章的无规则的振动时发出的声音.(客观原因)

(2)从环境保护的角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音,都属于噪声.(主观感觉)

(3)噪声来源:街道上的汽车声,建筑工地的机器声,安静的图书馆里的说话声等。

2.噪声的等级和危害

声音的大小用声级表示,单位是分贝(dB).把人们刚刚能听到的声音定为0dB。

一般15—40分贝是较理想的安静环境,超过了50分贝会影响睡眠和休息.长期生活在90分贝以上的噪声环境里,会使人的听力受损甚至引起其他病症.

让学生阅读课本P89“小资料”:了解一些声音的声级和人们相应的主观感觉。

我国政府1981年制定了城市环境噪声标准,如下表

适用区域

等级A声级(分贝)

白天

夜间

特殊住宅区(医院,疗养院)

45

35

居民区,文教区

50

45

商业中心区,

60

50

工业集中区

65

55

交通干线两侧

70

60

为了更有效地控制噪声,我国在1996年10月29日第八届全国人民代表大会上通过了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,这是用法律的手段,保护和改善生活环境,保障人体健康,促进经济和社会的发展。

3.噪声的防治

根据课本P90“观察与思考”及下图引导学生讨论分析:怎样控制噪声的(识图说明)?

例:给噪声大的机器加隔音罩或加橡皮垫来吸收它的振动, 给汽车和摩托车安装消音器,市区内禁止汽车鸣笛.

例:在公路和住宅区内设置屏障墙和种草、植树.

例:在高噪声车间里让工人配戴消音耳塞.

教师归纳总结:

在噪声的发源地减弱它

在传输路径上隔离和吸收声波

阻止噪声进入耳朵。

另:要辨证的看待噪声问题,变噪为宝:(课下请学生看阅读材料)

除杂草

利用噪声发电

噪声来制冷

利用噪声除尘

噪声克敌

4.噪声的检测

噪声的声级可以用仪器检测。

噪声检测仪是检测噪声是否超标的一种仪表。如图4-24甲。

现代化大城市一般在主要街道上设置噪声显示牌,以监控噪声情况。如图4-24乙。

三.巩固新课

1.复述知识点。

2.噪音被称为“隐形杀手”,下列减弱噪音的措施中,属于在传播过程中减弱的是( )

A.摩托车内燃机排气管上装有消声器 B.在公路两旁和住宅间植树造林

C.用外罩把噪声源罩起来 D.戴上防噪音耳塞

分析:在传播过程中减弱噪音,我们常用的方法是在声源和人耳之间设置障碍,以达到阻挡噪音传播的目的。选项A、C是在声源处减弱,D选项指的是在人耳处减弱噪音。。选项B中所说的在公路和住宅间植树造林,可以起到阻挡、反射、吸收噪音的作用,这样到达人耳处的噪音就被大大减弱。(答案:B)

四.布置作业:

(一)课本P91第1、2、3题

(二)课外完成:

1.在健翔桥立交桥的两侧一般都装有隔板,这是为什么?

2. 调查学校(或社区)噪声污染的情况及采取的防护措施,提出进一步减少噪声污染的建议

3. 噪声是有害的,科学家们想了许多办法加以治理,而这些办法中,最奇特的一个办法是“以声治声”、做法是:用电子计算机产生与噪声振动步调相反的“抗声”,让“抗声”与噪声在空气中合成,其结果减弱或抵消噪声的强度,从而达到了治理噪声污染的目的.试分析一下,为什么这样做可以减弱噪声呢?

第四节 声现象在科技中的应用

教学目标

一、知识目标:

1.了解超声波的应用。

2.简单介绍次声波的产生。

3.通过阅读文字资料、观察图片资料、观看音像资料等方式,了解现代技术中与声有关的知识的应用。

二、能力目标:

培养学生的阅读能力。

三、情感目标:

通过了解声在现代技术中的应用,培养热爱科学的情感。

教学重点

1.了解超声波的特点。

2.初步认识超声波的应用。

教学难点

超声波在生产、生活中的应用。

教学过程

一、要求学生阅读课文第92-93页内容,回答下面的问题

1.什么叫超声波?

2.超声波有哪些特性?又有哪些应用?

二、在学生回答问题的基础上,作如下归纳、总结

(一)超声波

1.定义;频率高于20000Hz的声波,人类听不到但某些动物可以感受到。

2.特性及应用:

a.方向性强。探测海水的深度、鱼群的位置。(看书第93页图4-25)

超声波频率非常高,波长很短,近似为直线传播,具有方向性强的特点,可以定向发射,同时能够反射、折射,利用这些特点可以探测海水的深度、鱼群的位置。

b.穿透能力强,可以用于探伤。

超声波的穿透能力很强,能穿透几米厚的金属。在工业中使用超声探伤仪,可以利用它对金属、水库堤坝进行探伤。

c.在液体中传播时,能使液体内部液压冲击。清洗、加工和消毒,能够把细小物品表面的污垢除掉,用它洗眼镜更显出优越性,还可以制成超声雾化器进行加湿。

d.能发生反射和折射。应用于“B超”检查。(课本P93图4-26)

利用超声波的反射、折射可应用于医疗,对人体内部的各种器官进行检查。如“B超”,在屏幕上生成的声学图像,可以观察到胎儿和脏器,帮助医生作出诊断,同时医生还可用超声波击碎人体内的胆结石,使之可以顺畅地排出体外。

超声波的应用除了上面介绍的之外,还有很多其他方面的应用,如:超声波测速仪。请同学们看书第93页的“科学窗”,了解一下如何利用超声波测速仪来测定运动物体的速度。 除了超声波之外,还有次声波,下面我们就简单地介绍一下次声波。

(二)次声波

1.定义:频率低于20Hz的声波。

2.产生:台风、地震、核爆炸、火箭发射等都能产生。

3.特点:在空气中传播的距离远,而且不容易被吸收。

4.应用:

(1)利用仪器监测风暴发出的次声波,可在风暴到来之前发出警报。也可预报火山爆发、雷暴等自然灾害。

(2)可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性,探测出某些大规模气象的性质和规律,如沙尘暴、龙卷风及大气中电磁波的扰动等。其优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视。

(3)用高灵敏度的监测装置可以探测到核爆炸的强度和位置。

(三)语音识别

语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的高技术。 语音识别技术主要包括特征提取技术、模式匹配准则及模型训练技术三个方面。

语音识别技术与其他生物识别技术相比较,声音具有不会遗失或忘记、不需记忆、使用方便等优点,因此在保护人们的财产,防止盗窃或者其他经济犯罪方面会有更大的用途。利用声音进行身份识别可能是最自然和最经济的方法之一,更适用于电话银行、电话炒股、电子购物等领域。

三、几点说明

1.人耳能够听到的声波的频率范围在20Hz~20000Hz,但每个人能听到的声波频率范围可能不相同。

2.不同频率的声波在同一介质中传播的速度相同。

四、仿生学

许多动物有完善的发射和接收超声波的器官。如:蝙蝠、海豚。研究动物身上的器官构造和功能,用来改进现有的设备和研制新的设备。

五.巩固新课

典型例题分析

例1.医用“B超”是利用超声波来诊断病情的,但人们听不到它发出的声音,这是因为( )

A.声音的响度太小

B.声音的响度太大

C.声音的频率小于人能听到的声音频率

D.声音的频率大于人能听到的声音频率

分析:如图所示,人耳的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,但超声波的振动频率高于20000Hz,所以人耳感知不到。 (答案:D)

例2.下列应用中,不是利用超声波的是( )

A.用仪器监测台风

B.用“声呐”测量海底深度

C.蝙蝠确定目标的方向和距离

D.处理农作物种子

分析:探测鱼群、海底深度,回声定位等要利用超声波,另外,用超声波处理过的种子可以缩短发芽时间,提高发芽率。自然界中,火山爆发、地震、风暴等都能产生次声。(答案:A。)

六、布置作业

课文第96页的实践活动,要求写出一份书面报告。