第28课 国运兴衰,系于教育

图片预览

文档简介

第28课 国运兴衰,系于教育

【考点解读】

考点: 新中国教育事业的发展

课标要求:了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

课标解读: 新中国建立后,我国开展了扫盲教育,参照苏联模式,改造、调整了高等院校;1958年,开始实施了“教育大革命”,造成了教育界的混乱;1961年,开始对高等教育进行全面调整,高等教育进入稳定发展的轨道;十年“文革”对我国教育事业的发展造成严重破坏;“文革”结束后,对教育进行了拨乱反正,恢复高考制度;改革开放以来,我国颁布了《中华人民共和国义务教育法》,提出“科教兴国”战略,高等教育进行改革并得到了长足发展。“百年大计,教育为本”,教育直接关系到国家、民族的前途和命运。

【知识梳理】

一.扫盲教育

1.措施

(1)建国初召开全国工农教育会议,开办补习学校。

(2)扫盲被列入国家的 和教育法规。

2.成就:2001年1月1日,中国政府宣布基本扫除了 的战略目标。

二.义务教育

1.地位:是国家普及青少年教育、扫除文盲、提高 、培养 的重要手段,是国家的战略决策。

2.成就

(1) 年,《中华人民共和国义务教育法》通过。

(2)90年代把教育摆在 地位,提出“ ”战略。

(3)2001年1月1日,中国政府宣布实现了 教育目标。

三.高等教育的发展

1.初步发展: 建国初,基本参照苏联模式,对高等院校进行改造、调整。

2.曲折发展

(1)1958年,开始实施以教育与 相结合为核心的“教育大革命”,对高等教育造成一定的冲击。

(2)1961年,开始进行全面调整,高等教育进入 发展的轨道。

(3)十年“文革”对高等教育造成严重破坏,大学停止招生,专家教授被批。

3.迅速发展

(1)“文革”结束后,进行拨乱反正,1977年恢复 的制度。

(2) 改革开放以来,建立起学士→硕士→博士三级 制度,扩大了高校的 权;少数民族高等教育、成人高等教育和民办高等教育得到长足发展。

【重点突破】

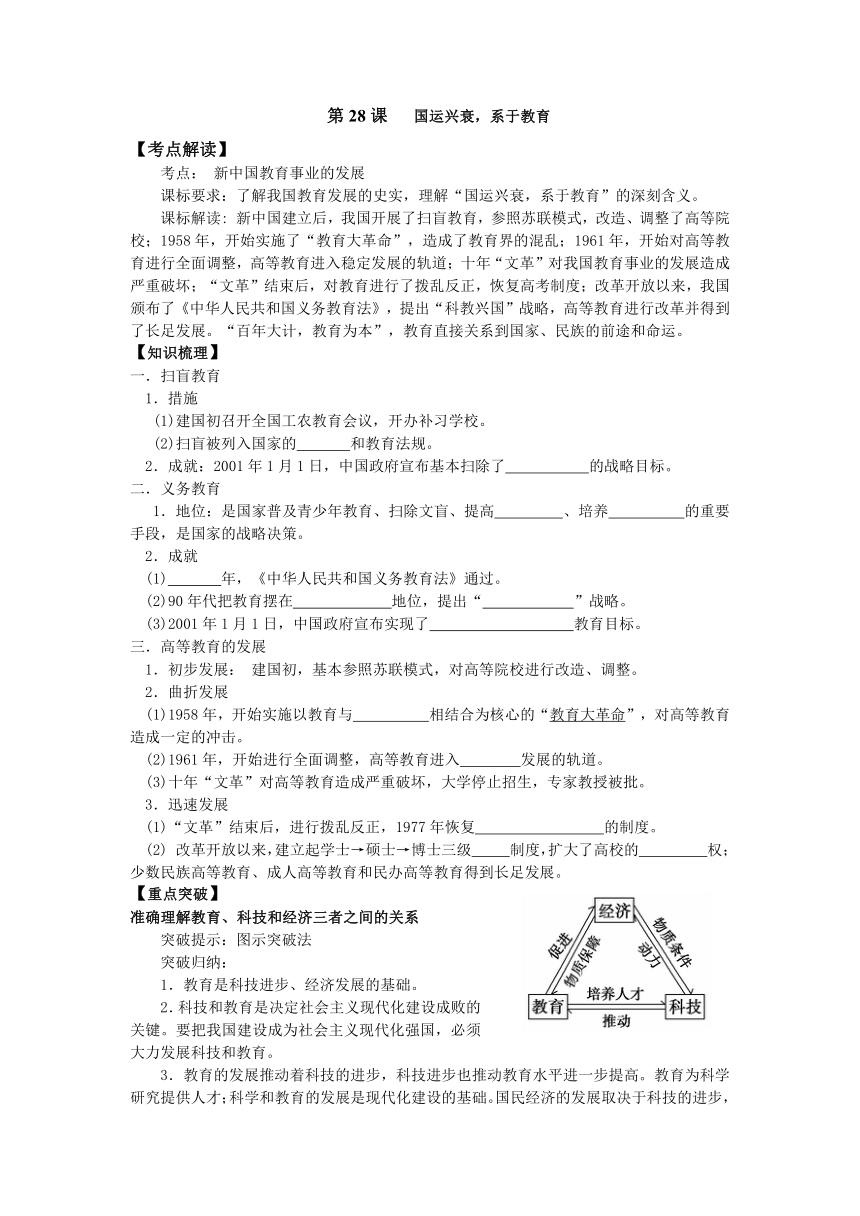

准确理解教育、科技和经济三者之间的关系

突破提示:图示突破法

突破归纳:

1.教育是科技进步、经济发展的基础。

2.科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键。要把我国建设成为社会主义现代化强国,必须大力发展科技和教育。

3.教育的发展推动着科技的进步,科技进步也推动教育水平进一步提高。教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。国民经济的发展取决于科技的进步,而科技的发展又带动国民经济的提高。

4.科技进步、经济繁荣和社会发展都离不开教育,要优先发展教育。

【典例探究】

1.(2011·山东基能)“国运兴衰,系于教育。”下列有关新中国教育的表述,按出现先后排列正确的是:①实施“科教兴国”战略 ②面向工农“开门”开办工农学校 ③恢复高考 ④教育要面向现代化,面向世界,面向未来 ( )

A.②④①③ B.②③④① C.④③②① D.④①②③

【解析】选B。本题考查历史知识的记忆与再现。①是1995年,②是建国初期,③是1977年,④是1983年,因此先后顺序为②③④①,故选B。

2.(浙江省四校2012届高三联考文综)《夫妻识字歌》唱道:“黑格隆冬天上,出呀出星星。黑板上写字,放呀么放光明。什么字,放光明?学习,学习二字我认得清。”这段反映某一历史时期我国扫盲和工农识字教育的材料所体现的教育方针属于

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》 B.毛泽东有关知识青年“上山下乡”的批示

C.邓小平关于教育要“三个面向”的指示 D.《中华人民共和国义务教育法》

【答案】:A

【解析】:题中所述扫盲教育和工农识字教育是新中国刚成立时教育方针和政策的重要内容,即选A项。

3.(山东省寿光市2011届高三一抽文综)费正清在《美国与中国》中说:“l977年后的中国转变了方针。为了现代化,国家重视专甚于红,重新建立了为国选拔人才的传统制度”。材料中的“传统制度”具体指是

A.专红结合的人才推荐制度 B.恢复高校招生高考制度

C.提出“科教兴国”战略 D.推进九年制义务教育

【答案】:B

【解析】:从题中关键词“1977年”、“重新建立为国选才的传统制度”判断。

【备考指导】

本考点在近几年综合试卷中没有设题,在复习备考中要特别关注以下角度:

1.知识角度:教育的奠基、动乱、复兴之路的具体内容及措施。

2.史观角度:以社会史观或现代史观的视角考查新中国教育的重大成就、历史沿革,从而深刻认识教育发展对社会进步的重大影响,理解“科教兴国”战略,是非常值得关注的命题角度。

3.能力角度:根据新材料判断教育的时代性,理解教育与科技、经济发展的内在必然联系。

【巩固练习】

一.选择题

1.新中国刚刚建立,就召开了“工农教育会议”,确定工农教育首先以识字教育为主,这表明当时中国教育事业的性质与目的主要是 ( )

A.占领教育阵地,壮大工农革命力量 B.培养国民的民主政治意识,提高工农的地位

C.开展人民教育,为国家建设服务 D.变半殖民地教育为社会主义性质的人民教育

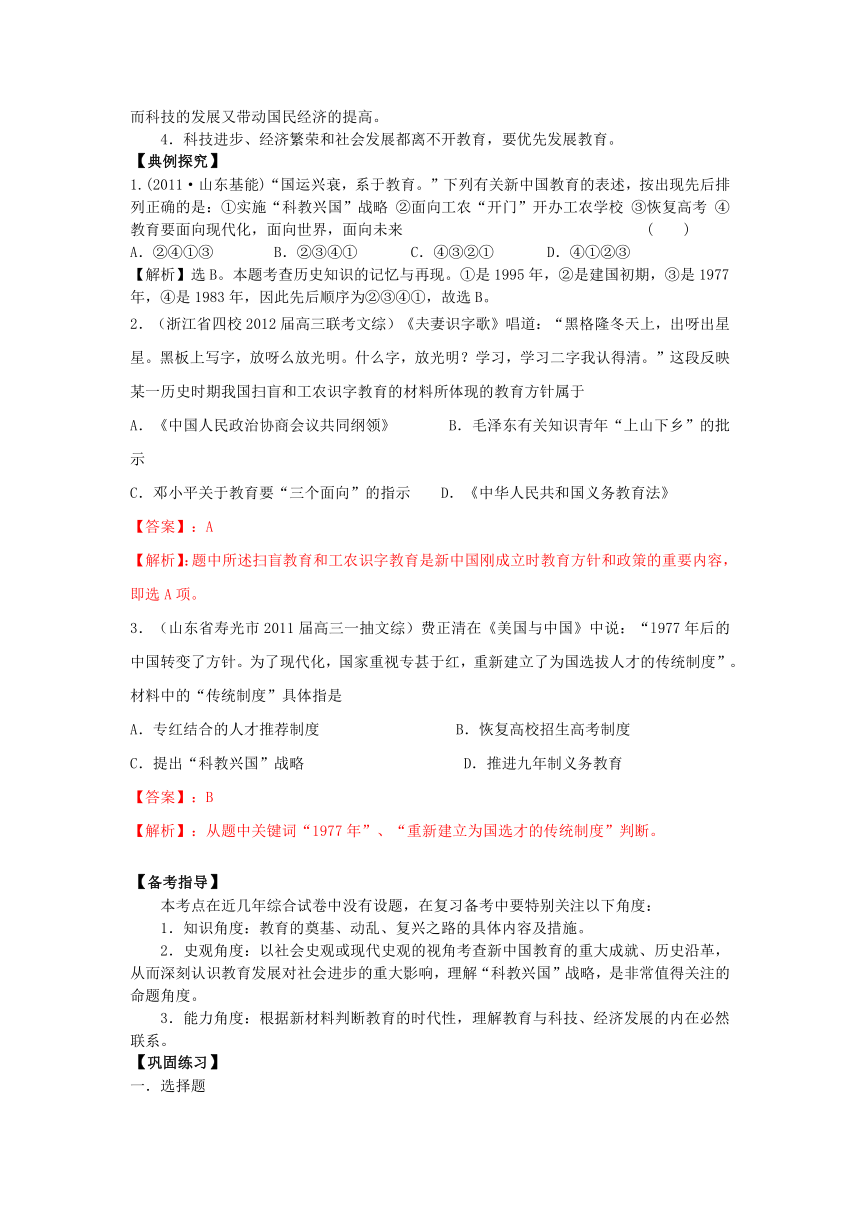

2.右图反映了近几十年来文盲、半文盲在我国总人口中的比例变化情况,以下对其原因的分析正确的是 ( )

A.国民教育体系的初步形成

B.社会主义教育制度的确立

C.“双百”方针的顺利实施

D.《义务教育法》的颁布和实施

3.20世纪90年代以来,党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略是 ( )

A.科教兴国 B.信息高速公路 C.教育革命 D.三个面向

4.改革开放以来,中国教育获得巨大发展,主要体现在:①第一次提出培养学生生活实践和创造能力的理论 ②实行了九年制义务教育 ③完善了教育立法 ④形成初等、中等、高等三级教育体系 ( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

5.山西省方山县有个圪叉咀村,村名源于那里七股八叉的山坡。这里如今已建成绿树成荫、丰衣足食、山川秀美的小天地。村里的教育办得有声有色,村里最好的房屋是学校,白天孩子们读书,晚上村民们学文化,形成了学习型的小社会。这事实说明,要振兴中华民族,必须 ( )

A.优先做好环境保护 B.优先搞好基础建设C.优先发展教育事业 D.优异提高粮食产量

6.“文革”结束后,邓小平刚复出就自告奋勇抓教育,他充分肯定新中国前17年的教育工作。他肯定的教育工作不包括 ( )

A.1949年底,第一次全国教育工作会议召开 B.确定了全面发展的教育方针

C.废止高考制度,招收“工农兵学员” D.逐步形成比较完整的国民教育体系

7.阅读以下对联:上联:学习文化重科技,尊重知识强教育。下联:科技繁荣百业荣,教育兴旺万家旺。该对联较为合适的横批是 ( )

A.科学发展 B.科教兴国 C.和谐发展 D.改革开放

8.20世纪50年代,我国调整高等院校“人文学科受到了抑制,许多所工科学院创办起来,而综合性大学则被削减……1960年,中国的25万科学家和工程师中,有90%是在中华人民共和国成立后培养出来的。”这一史实说明 ( )

A.“双百”方针得到顺利实施 B.国家工业化建设急需专业人才

C.高等教育深受传统教育体制的影响 D.“三个面向”和“科教兴国”战略得到贯彻

9.某校高二(1)班的历史研究性学习小组正在进行相关的学习和研究,他们翻阅了许多资料,其中包括以下四幅插图。请问以下插图所列事件不是发生在“文革”期间的是 ( )

A.②③ B.③④ C.①③ D.②④

10.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》指出:“教育公平的重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜,加快缩小教育差距。”以下教育思想或措施能体现这一精神的是:①“有教无类” ②颁布《九年义务教育法》 ③“三个面向”思想 ④发展“希望工程” ( )

A.①②③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③

二、非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 阅读《1957~1997年中国高等教育发展对照表》:

材料二 胡锦涛总书记在2007年8月31日的全国优秀教师代表座谈会上强调坚持把教育摆在优先发展的战略地位,大力提倡尊师重教,大力发展教育事业,大力提高全民族素质,为实现中华民族伟大复兴提供强大的人才和人力资源保证。

请回答:

(1)依据材料一说出1957~1960年和1971~1997年两个时间段高校数量呈现出怎样的发展趋势?原因是什么?(6分)

(2)1960~1971年高校数量呈现减少趋势的原因是什么?(2分)

(3)结合当前国际国内形势,谈谈对“国运兴衰,系于教育”的理解。(7分)

12.阅读下列材料:

材料一 改革教育、改革文艺、改革一切不适应社会主义经济基础的上层建筑,以利于巩固和发展社会主义制度……在这场文化大革命中,必须彻底改变资产阶级知识分子统治我们学校的现象。 ——《关于无产阶级文化大革命的决定》

材料二 1977年的中国没有冬天。这一年冬季和1978年夏季报考大学的人数,竟高达1 160万!当时百废待兴的中国,居然拿不出足够的纸来印考卷。为了解决77级考生的考试用纸问题,中共中央决定,调用印刷《毛泽东选集》第五卷的纸张。

1978年的春天来得更早。1978年3月召开了全国科学大会,邓小平在会上宣布中共中央的观点:科学技术是生产力。 ——《改革开放20年之科教篇》

材料三 邓小平同志在总结“文化大革命”和十年改革开放的历史经验教训时指出:“没有人才不行,没有知识不行。‘文化大革命’的一个大错误是耽误了十年人才的培养。现在要抓紧发展教育事业。”

他还说“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话”,“科学技术人才的培养,基础在教育”。

材料四 中共十七大报告指出,“优先发展教育,建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础”。

请回答:

(1)材料一对我国教育作出了怎样的错误估计?这种“教育革命”造成了怎样的后果?(6分)

(2)从材料二中你可以获取哪些历史信息?你如何看待“科学技术是生产力”这一论断?(6分)

(3)结合材料三和所学知识,指出改革开放以后,邓小平提出的教育思想和指导方针。(6分)

(4)材料三、四表达的观点有何共同之处?(3分)

第28课 国运兴衰,系于教育参考答案

选择题答案1—10CDABC CBBDC

11.【解析】 第(1)问趋势联系数字变化回答。原因结合时代背景。第(2)问从“文革”的角度解答。第(3)问从教育的地位、作用等角度分析。

【答案】(1)趋势:增长(递增)。

原因:第一阶段:①“教育革命”;②“大跃进”。

第二阶段:①“文革”后,拨乱反正,平反冤假错案;②1983年,邓小平提出“三个面向”,成为新时期教育工作的指导方针;③1995年“科教兴国”战略的提出。

(2) 原因:①“左”倾错误导致“文革”的发生;②大学停止招生,学校秩序陷入混乱状态。

(3) 理解:①当今世界的竞争是综合国力的竞争,综合国力竞争的实质是科技和人才的竞争,而科技和人才的竞争关键在于教育。②教育的成败,直接关系到一个国家的兴旺和民族的前途。我国的劳动力素质、知识创新和技术创新能力还不高,已经成为制约我国经济发展和国际竞争力增强的一个主要因素。③我们要坚持“科教兴国”的战略,坚持“三个面向”的基本方针,使中华民族屹立于世界民族之林。

12.【解析】本题考查学生分析理解材料及概括分析问题的能力。第(1)问抓住材料一中的“必须彻底改变资产阶级知识分子统治我们学校的现象”这一信息分析。第(2)问注意分析材料二中的第二段话和第四段话,分别介绍的是1977年恢复高考和1978年全国科学大会上邓小平提出“科学技术是生产力”的观点。第(3)问可结合材料的中心发展教育事业及所学知识归纳。第(4)问注意两则材料表明了不同时期党和国家领导人都十分重视和关心教育事业的发展,将教育置于“国运兴衰”的战略地位。

【答案】(1)错误估计:认为资产阶级知识分子已经统治了学校,必须在“文化大革命”中彻底改变这种现象。

后果:“左”倾错误统治了教育阵地,教育事业遭到了极其严重的破坏,使中国在一个时期内出现“文化断层”、“人才断层”的局面。

(2) 历史信息:高考制度的恢复,带来很大的社会反响;党中央进一步认识到了科技的重要性。

认识:这一论断反映了科技发展和社会发展的基本特点,是对科学技术在当代生产力和社会发展中的变革作用的理论概括。

(3) 教育思想和指导方针:提出确立教育优先发展的战略地位的思想;提出“科教兴国”的发展战略;提出“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的教育改革指导方针。

(4)都强调教育的重要性,都指出教育的重要战略地位,即“国运兴衰,系于教育”(或百年大计,教育为本)。

【考点解读】

考点: 新中国教育事业的发展

课标要求:了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

课标解读: 新中国建立后,我国开展了扫盲教育,参照苏联模式,改造、调整了高等院校;1958年,开始实施了“教育大革命”,造成了教育界的混乱;1961年,开始对高等教育进行全面调整,高等教育进入稳定发展的轨道;十年“文革”对我国教育事业的发展造成严重破坏;“文革”结束后,对教育进行了拨乱反正,恢复高考制度;改革开放以来,我国颁布了《中华人民共和国义务教育法》,提出“科教兴国”战略,高等教育进行改革并得到了长足发展。“百年大计,教育为本”,教育直接关系到国家、民族的前途和命运。

【知识梳理】

一.扫盲教育

1.措施

(1)建国初召开全国工农教育会议,开办补习学校。

(2)扫盲被列入国家的 和教育法规。

2.成就:2001年1月1日,中国政府宣布基本扫除了 的战略目标。

二.义务教育

1.地位:是国家普及青少年教育、扫除文盲、提高 、培养 的重要手段,是国家的战略决策。

2.成就

(1) 年,《中华人民共和国义务教育法》通过。

(2)90年代把教育摆在 地位,提出“ ”战略。

(3)2001年1月1日,中国政府宣布实现了 教育目标。

三.高等教育的发展

1.初步发展: 建国初,基本参照苏联模式,对高等院校进行改造、调整。

2.曲折发展

(1)1958年,开始实施以教育与 相结合为核心的“教育大革命”,对高等教育造成一定的冲击。

(2)1961年,开始进行全面调整,高等教育进入 发展的轨道。

(3)十年“文革”对高等教育造成严重破坏,大学停止招生,专家教授被批。

3.迅速发展

(1)“文革”结束后,进行拨乱反正,1977年恢复 的制度。

(2) 改革开放以来,建立起学士→硕士→博士三级 制度,扩大了高校的 权;少数民族高等教育、成人高等教育和民办高等教育得到长足发展。

【重点突破】

准确理解教育、科技和经济三者之间的关系

突破提示:图示突破法

突破归纳:

1.教育是科技进步、经济发展的基础。

2.科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键。要把我国建设成为社会主义现代化强国,必须大力发展科技和教育。

3.教育的发展推动着科技的进步,科技进步也推动教育水平进一步提高。教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。国民经济的发展取决于科技的进步,而科技的发展又带动国民经济的提高。

4.科技进步、经济繁荣和社会发展都离不开教育,要优先发展教育。

【典例探究】

1.(2011·山东基能)“国运兴衰,系于教育。”下列有关新中国教育的表述,按出现先后排列正确的是:①实施“科教兴国”战略 ②面向工农“开门”开办工农学校 ③恢复高考 ④教育要面向现代化,面向世界,面向未来 ( )

A.②④①③ B.②③④① C.④③②① D.④①②③

【解析】选B。本题考查历史知识的记忆与再现。①是1995年,②是建国初期,③是1977年,④是1983年,因此先后顺序为②③④①,故选B。

2.(浙江省四校2012届高三联考文综)《夫妻识字歌》唱道:“黑格隆冬天上,出呀出星星。黑板上写字,放呀么放光明。什么字,放光明?学习,学习二字我认得清。”这段反映某一历史时期我国扫盲和工农识字教育的材料所体现的教育方针属于

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》 B.毛泽东有关知识青年“上山下乡”的批示

C.邓小平关于教育要“三个面向”的指示 D.《中华人民共和国义务教育法》

【答案】:A

【解析】:题中所述扫盲教育和工农识字教育是新中国刚成立时教育方针和政策的重要内容,即选A项。

3.(山东省寿光市2011届高三一抽文综)费正清在《美国与中国》中说:“l977年后的中国转变了方针。为了现代化,国家重视专甚于红,重新建立了为国选拔人才的传统制度”。材料中的“传统制度”具体指是

A.专红结合的人才推荐制度 B.恢复高校招生高考制度

C.提出“科教兴国”战略 D.推进九年制义务教育

【答案】:B

【解析】:从题中关键词“1977年”、“重新建立为国选才的传统制度”判断。

【备考指导】

本考点在近几年综合试卷中没有设题,在复习备考中要特别关注以下角度:

1.知识角度:教育的奠基、动乱、复兴之路的具体内容及措施。

2.史观角度:以社会史观或现代史观的视角考查新中国教育的重大成就、历史沿革,从而深刻认识教育发展对社会进步的重大影响,理解“科教兴国”战略,是非常值得关注的命题角度。

3.能力角度:根据新材料判断教育的时代性,理解教育与科技、经济发展的内在必然联系。

【巩固练习】

一.选择题

1.新中国刚刚建立,就召开了“工农教育会议”,确定工农教育首先以识字教育为主,这表明当时中国教育事业的性质与目的主要是 ( )

A.占领教育阵地,壮大工农革命力量 B.培养国民的民主政治意识,提高工农的地位

C.开展人民教育,为国家建设服务 D.变半殖民地教育为社会主义性质的人民教育

2.右图反映了近几十年来文盲、半文盲在我国总人口中的比例变化情况,以下对其原因的分析正确的是 ( )

A.国民教育体系的初步形成

B.社会主义教育制度的确立

C.“双百”方针的顺利实施

D.《义务教育法》的颁布和实施

3.20世纪90年代以来,党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略是 ( )

A.科教兴国 B.信息高速公路 C.教育革命 D.三个面向

4.改革开放以来,中国教育获得巨大发展,主要体现在:①第一次提出培养学生生活实践和创造能力的理论 ②实行了九年制义务教育 ③完善了教育立法 ④形成初等、中等、高等三级教育体系 ( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

5.山西省方山县有个圪叉咀村,村名源于那里七股八叉的山坡。这里如今已建成绿树成荫、丰衣足食、山川秀美的小天地。村里的教育办得有声有色,村里最好的房屋是学校,白天孩子们读书,晚上村民们学文化,形成了学习型的小社会。这事实说明,要振兴中华民族,必须 ( )

A.优先做好环境保护 B.优先搞好基础建设C.优先发展教育事业 D.优异提高粮食产量

6.“文革”结束后,邓小平刚复出就自告奋勇抓教育,他充分肯定新中国前17年的教育工作。他肯定的教育工作不包括 ( )

A.1949年底,第一次全国教育工作会议召开 B.确定了全面发展的教育方针

C.废止高考制度,招收“工农兵学员” D.逐步形成比较完整的国民教育体系

7.阅读以下对联:上联:学习文化重科技,尊重知识强教育。下联:科技繁荣百业荣,教育兴旺万家旺。该对联较为合适的横批是 ( )

A.科学发展 B.科教兴国 C.和谐发展 D.改革开放

8.20世纪50年代,我国调整高等院校“人文学科受到了抑制,许多所工科学院创办起来,而综合性大学则被削减……1960年,中国的25万科学家和工程师中,有90%是在中华人民共和国成立后培养出来的。”这一史实说明 ( )

A.“双百”方针得到顺利实施 B.国家工业化建设急需专业人才

C.高等教育深受传统教育体制的影响 D.“三个面向”和“科教兴国”战略得到贯彻

9.某校高二(1)班的历史研究性学习小组正在进行相关的学习和研究,他们翻阅了许多资料,其中包括以下四幅插图。请问以下插图所列事件不是发生在“文革”期间的是 ( )

A.②③ B.③④ C.①③ D.②④

10.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》指出:“教育公平的重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜,加快缩小教育差距。”以下教育思想或措施能体现这一精神的是:①“有教无类” ②颁布《九年义务教育法》 ③“三个面向”思想 ④发展“希望工程” ( )

A.①②③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③

二、非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 阅读《1957~1997年中国高等教育发展对照表》:

材料二 胡锦涛总书记在2007年8月31日的全国优秀教师代表座谈会上强调坚持把教育摆在优先发展的战略地位,大力提倡尊师重教,大力发展教育事业,大力提高全民族素质,为实现中华民族伟大复兴提供强大的人才和人力资源保证。

请回答:

(1)依据材料一说出1957~1960年和1971~1997年两个时间段高校数量呈现出怎样的发展趋势?原因是什么?(6分)

(2)1960~1971年高校数量呈现减少趋势的原因是什么?(2分)

(3)结合当前国际国内形势,谈谈对“国运兴衰,系于教育”的理解。(7分)

12.阅读下列材料:

材料一 改革教育、改革文艺、改革一切不适应社会主义经济基础的上层建筑,以利于巩固和发展社会主义制度……在这场文化大革命中,必须彻底改变资产阶级知识分子统治我们学校的现象。 ——《关于无产阶级文化大革命的决定》

材料二 1977年的中国没有冬天。这一年冬季和1978年夏季报考大学的人数,竟高达1 160万!当时百废待兴的中国,居然拿不出足够的纸来印考卷。为了解决77级考生的考试用纸问题,中共中央决定,调用印刷《毛泽东选集》第五卷的纸张。

1978年的春天来得更早。1978年3月召开了全国科学大会,邓小平在会上宣布中共中央的观点:科学技术是生产力。 ——《改革开放20年之科教篇》

材料三 邓小平同志在总结“文化大革命”和十年改革开放的历史经验教训时指出:“没有人才不行,没有知识不行。‘文化大革命’的一个大错误是耽误了十年人才的培养。现在要抓紧发展教育事业。”

他还说“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话”,“科学技术人才的培养,基础在教育”。

材料四 中共十七大报告指出,“优先发展教育,建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础”。

请回答:

(1)材料一对我国教育作出了怎样的错误估计?这种“教育革命”造成了怎样的后果?(6分)

(2)从材料二中你可以获取哪些历史信息?你如何看待“科学技术是生产力”这一论断?(6分)

(3)结合材料三和所学知识,指出改革开放以后,邓小平提出的教育思想和指导方针。(6分)

(4)材料三、四表达的观点有何共同之处?(3分)

第28课 国运兴衰,系于教育参考答案

选择题答案1—10CDABC CBBDC

11.【解析】 第(1)问趋势联系数字变化回答。原因结合时代背景。第(2)问从“文革”的角度解答。第(3)问从教育的地位、作用等角度分析。

【答案】(1)趋势:增长(递增)。

原因:第一阶段:①“教育革命”;②“大跃进”。

第二阶段:①“文革”后,拨乱反正,平反冤假错案;②1983年,邓小平提出“三个面向”,成为新时期教育工作的指导方针;③1995年“科教兴国”战略的提出。

(2) 原因:①“左”倾错误导致“文革”的发生;②大学停止招生,学校秩序陷入混乱状态。

(3) 理解:①当今世界的竞争是综合国力的竞争,综合国力竞争的实质是科技和人才的竞争,而科技和人才的竞争关键在于教育。②教育的成败,直接关系到一个国家的兴旺和民族的前途。我国的劳动力素质、知识创新和技术创新能力还不高,已经成为制约我国经济发展和国际竞争力增强的一个主要因素。③我们要坚持“科教兴国”的战略,坚持“三个面向”的基本方针,使中华民族屹立于世界民族之林。

12.【解析】本题考查学生分析理解材料及概括分析问题的能力。第(1)问抓住材料一中的“必须彻底改变资产阶级知识分子统治我们学校的现象”这一信息分析。第(2)问注意分析材料二中的第二段话和第四段话,分别介绍的是1977年恢复高考和1978年全国科学大会上邓小平提出“科学技术是生产力”的观点。第(3)问可结合材料的中心发展教育事业及所学知识归纳。第(4)问注意两则材料表明了不同时期党和国家领导人都十分重视和关心教育事业的发展,将教育置于“国运兴衰”的战略地位。

【答案】(1)错误估计:认为资产阶级知识分子已经统治了学校,必须在“文化大革命”中彻底改变这种现象。

后果:“左”倾错误统治了教育阵地,教育事业遭到了极其严重的破坏,使中国在一个时期内出现“文化断层”、“人才断层”的局面。

(2) 历史信息:高考制度的恢复,带来很大的社会反响;党中央进一步认识到了科技的重要性。

认识:这一论断反映了科技发展和社会发展的基本特点,是对科学技术在当代生产力和社会发展中的变革作用的理论概括。

(3) 教育思想和指导方针:提出确立教育优先发展的战略地位的思想;提出“科教兴国”的发展战略;提出“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的教育改革指导方针。

(4)都强调教育的重要性,都指出教育的重要战略地位,即“国运兴衰,系于教育”(或百年大计,教育为本)。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣