1.北京的春节 课件(47张PPT)

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

单元主题:

民风民俗

语文要素:

1.分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的。

2.习作时注意抓住重点,写出特点。

“百里不同风,千里不同俗”,你们是如何过春节的?你们家乡春节时都有哪些习俗呢?

(吃年夜饭、贴春联、放鞭炮、拜年……)

六语下

统编

第一课时

课时目标:

1.初读课文,掌握生字词,初步了解老北京的春节有哪些习俗。

2.浏览课文,找出表示时间的重点词语,揣摩文章的表达顺序。【语文要素】

走近作者

老舍,原名舒庆春,字舍予,满族,中国现代著名作家,1950年因创作话剧《龙须沟》被授予“人民艺术家”荣誉称号。

著有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。作品收录在《老舍文集》里。

01

读准字音,理解词语,读通课文。

02

找出春节经历的几个时间段。

初读感知

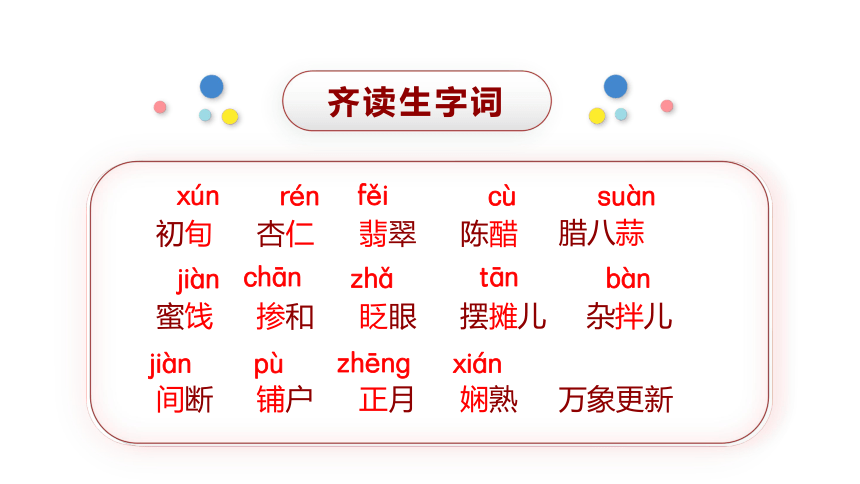

齐读生字词

初旬

杏仁

翡翠

陈醋

xún

fěi

蜜饯

掺和

眨眼

摆摊儿

杂拌儿

间断

铺户

正月

娴熟

万象更新

jiàn

zhǎ

bàn

zhēng

xián

rén

suàn

腊八蒜

cù

chān

tān

jiàn

pù

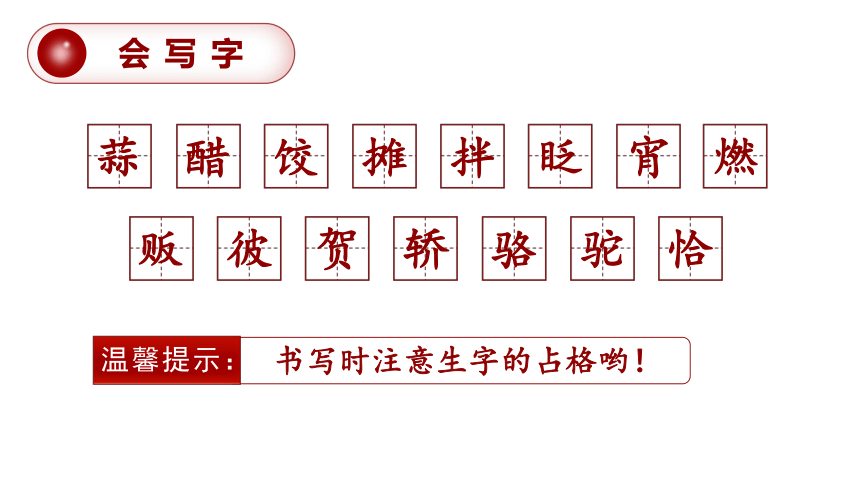

会写字

蒜

醋

饺

摊

拌

眨

宵

贩

彼

贺

轿

骆

驼

恰

燃

书写时注意生字的占格哟!

温馨提示:

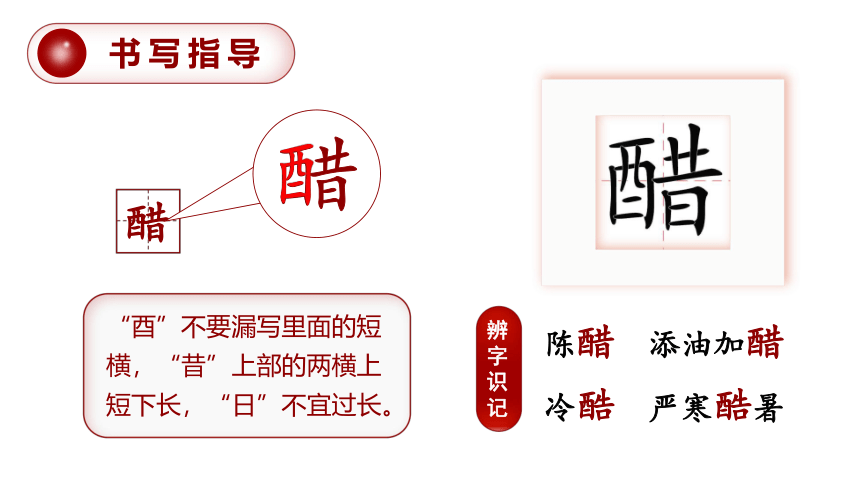

书写指导

醋

“酉”不要漏写里面的短横,“昔”上部的两横上短下长,“日”不宜过长。

辨

字

识

记

陈醋 添油加醋

冷酷 严寒酷暑

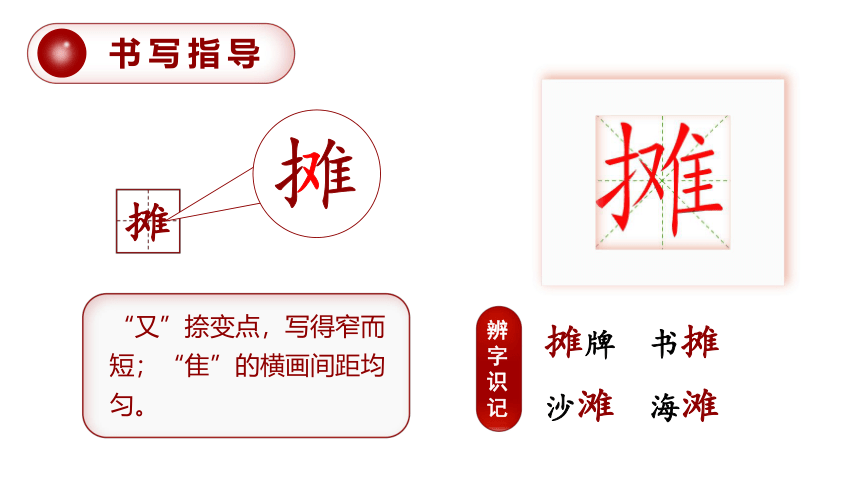

书写指导

摊

“又”捺变点,写得窄而短;“隹”的横画间距均匀。

辨

字

识

记

摊牌 书摊

沙滩 海滩

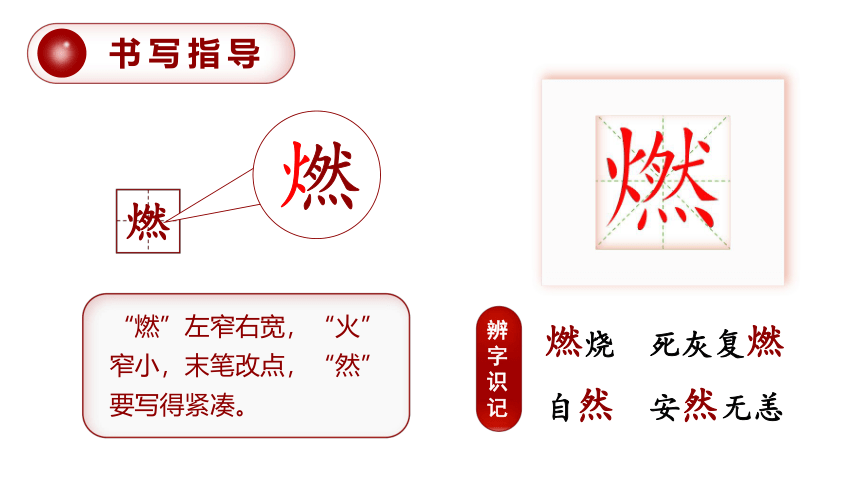

书写指导

燃

“燃”左窄右宽,“火”窄小,末笔改点,“然”要写得紧凑。

辨

字

识

记

燃烧 死灰复燃

自然 安然无恙

光景

境况;状况;情景。

熟练。

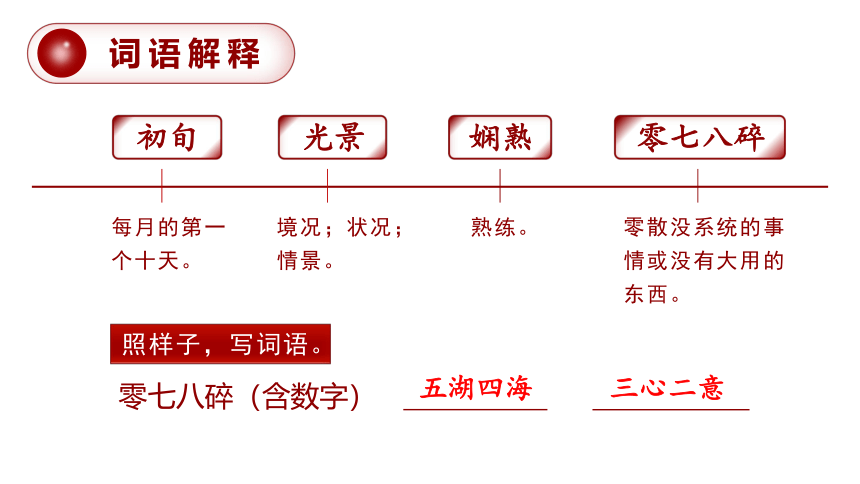

词语解释

娴熟

照样子,写词语。

零散没系统的事情或没有大用的东西。

零七八碎

初旬

每月的第一个十天。

零七八碎(含数字)

五湖四海

三心二意

万象更新

一切事物或景象都变得焕然一新。

词语解释

试着用“万象更新”造句

形容两种事物毫无共同之处。

截然不同

分外

超过平常,特别。

回到祖国,那万象更新的景象使我们心潮起伏。

理清脉络

1. 指名读课文第1、14自然段,了解春节开始和结束的时间。

2. 浏览课文,画出春节经历的几个时间段,找出每个时间段的风俗习惯。

春节开始的时间:

按照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。……

春节结束的时间:

一眨眼,到了残灯末庙,学生该去上学,大人又去照常做事,春节在正月十九结束了。……

默读课文,了解老北京过春节的习俗,与同桌合作,填写下表。

时间

风俗习惯

腊八

熬腊八粥,泡腊八蒜

腊月二十三

过了二十三

除夕

正月初一

正月初六

元宵节

正月十九

过小年,放鞭炮,祭灶王

大扫除,把吃的预备充足

做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,祭祖……

店铺关门,男人拜年,女人待客,逛庙会

铺户开张,还可以逛庙会、逛天桥和听戏

看花灯,小孩放花炮,吃元宵

残灯末庙,春节结束

合作探究

结合刚才的表格,联系生活实际,说说你们家乡过春节时的风俗习惯。

第二课时

课时目标:

1.学习作者抓住有特色的民俗活动进行细致描写的方法,体会详写、略写的好处。(重难点)

2.体会老舍“京味儿”语言的特点,感受老北京春节的民风民俗。

快速默读,边读边想哪些部分是课文的主要部分。

深读课文,用心感悟写法

选择其中一个主要部分仔细品读,体会作者是如何将这一部分写具体的。

时间

详略安排

腊八

详写

腊月二十三

过了二十三

除夕

正月初一

正月初六

元宵节

正月十九

详写

略写

详写

详写

略写

详写

略写

说一说,哪些部分是详写,哪些部分是略写。

在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

腊八时的风俗:

写出了腊八粥的制作方式和腊八粥里的食材。

讨论交流

“小型的农业产品展览会”说明了什么?这样写有什么好处?

“小型的农业产品展览会”说明腊八粥里的米、豆、干果的品种丰富多样,汇聚在一起好像一场“农业产品展览会”。此句运用比喻的修辞手法,把粥比作“小型的农业产品展览会”,生动形象地表现了腊八粥里的材料丰富,表达了人们对富足生活的自豪和期盼。

腊八这天还要泡腊八蒜。把蒜瓣放到高醋里,封起来,为过年吃饺子用。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。在北京,过年时,家家吃饺子。

腊八时的风俗:

从制作过程、颜色、味道等方面形象地突出了腊八蒜的特点。

腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。在老年间,这天晚上家家祭灶王,从一擦黑儿,鞭炮就响起来,人们随着鞭炮声把灶王的纸像焚化,美其名曰送灶王上天。

腊月二十三时的风俗:

写自古就有放鞭炮祭灶王的习俗。

小年的时候,人们会用麦芽糖和江米糖来祭灶王,有“糖粘嘴”的说法,从中反映了人们追求吉祥幸福生活的美好愿望。

在前几天,街上就有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为大小瓜形。按旧日的说法,用糖粘住灶王的嘴,他到了天上就不会向玉帝报告家中的坏事了。

除夕时的风俗:

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万

不得已,必定赶回家来,吃团圆饭,祭

祖。这一夜,除了很小的孩子,没有什

么人睡觉,都要守岁。

自由表达

试着用自己的话说一说,在这一自然段中,作者是怎样具体描写“除夕真热闹”的。

一是通过人们的活动描写除夕的热闹,比如做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、赶回家吃团圆饭等;二是从味、色、声的角度描写除夕的热闹,比如“酒肉的香味”“红红的对联”“各色的年画”“鞭炮声日夜不绝”等。

示例:

初一的光景与除夕截然不同:除夕,街上挤满了人;初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

正月初一时的习俗:

写初一与除夕街上截然不同的景象,除夕的“闹”与初一的“静”形成了鲜明的对比。

男人们在午前就出动,到亲戚家、朋友家去拜年。女人们在家中接待客人。城内城外有许多寺院开放,任人游览,小贩们在庙外摆摊儿,卖茶、食品和各种玩具……

写了初一这一天,不同人群的活动。

同学们可以自己选取一个主要部分,和同桌说说作者是如何将这一部分写具体的。

总结提升

课文中哪几天写得详细?哪几天写得简略?这样写有什么好处呢?

详细:

腊八、腊月二十三、除夕、初一、元宵节这几天的民俗活动。

简略:

腊八之后至腊月二十三之前、腊月二十三之后至除夕前、正月初六、正月十九这几天的民俗活动。

好处:

详略得当,主次分明,重点突出,有利于读者对北京的风俗习惯有深刻的了解。

跳读课文,找出描写小孩子过春节的相关句子。

聚焦孩子,自由体悟情感

默读这些句子,体会其中的情感特点和语言特点。

孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。……孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

孩子们准备过年的三件事:

介绍了孩子们准备过年的三件事:买杂拌儿、买爆竹、买玩意儿,表现出了孩子们欢喜的心情以及对春节的期盼。

孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。……孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

你觉得这些加点的词语有什么特点呢?

合作探究

加点的词语体现了“京味儿”语言的一个重要特点——口语化的语言中常用儿化韵,这样的语言读起来质朴、令人倍感亲切。

到了初五初六,庙会开始风光起来。孩子们特别热心去逛,为的是到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。

春节期间逛庙会:

写孩子们的活动,突出了小孩儿好动、爱玩、好奇心强的性格特点。

孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

孩子们在元宵节玩耍的情景:

写了孩子们热闹地过元宵节。

想一想,如果课文只写小孩子过春节的情景,行不行?如果不写这些内容,感觉又是怎样的?

阅读课后斯妤的《除夕》片段,思考并交流:老北京的春节习俗与闽南的春节习俗有什么不同呢?

拓展延伸,感悟、传承文化

阅读链接

我于是猛地想起今天是一个特别的日子。记忆中这个日子在老外婆手里是从凌晨三点开始的。凌晨三点外婆就赤着脚下床,然后开始佝偻着腰紧张而麻利地忙着。

今天是腊月二十九。是围炉的日子,迎新送旧的日子。

在闽南老家,这一天是大忙特忙的日子。要擦桌擦床擦门洗地板,要蒸桌面那样大的白糖年糕、红糖年糕、咸味年糕,要炸成缸的“炸枣”,做整盆的五香肠,还要换上新浆

洗的窗帘床单,铺上雪白的台布。然后,要开始热气腾腾地忙围炉的年饭。

夜幕降临时,大家便团团围坐在圆桌前。外婆开始祷告,舅舅们开始祝酒,小孩子们开始整段整段地往嘴里塞五香肠。

妈妈和老外公开始悠悠扬扬地哼起乡剧来。

于是,除夕噼里啪啦大笑着走来,又噼里啪啦大笑着离去。

——选自斯妤的《除夕》,有改动

阅读材料中重点写了“我”关于腊月二十九“围炉”之日的一段回忆,描写了闽南的过节习俗,使人了解了不同地区的不同风俗,也使人感受到了其乐融融、温馨快乐的氛围。

合作探究

老北京过春节的习俗渗透了哪些民俗文化的内涵?

老北京过春节时的传统习俗蕴藏着丰富的民俗文化内涵。如,除夕到来时穿新衣、贴对联、贴年画,这既是为了增加节日的喜庆气氛,也是为了表达除旧布新的美好愿望。除夕之夜团圆饭反映了中华儿女那份浓浓的亲情、乡情。除夕之夜的守岁体现了人们对时光的珍惜和对长辈幸福、安康、长寿的期盼。

结构梳理

北京的春节

腊月初旬

腊月二十三

除夕

初一

元宵节

正月十九

——春节开始

——过春节的“彩排”

——热闹喜庆

——各色活动 无比休闲

——美好欢乐

——残灯末庙 春节结束

热闹的节日

传统的民俗

时间顺序

腊八

——熬腊八粥,泡腊八蒜

课后

作业

过春节时,你印象最深刻的是什么?结合生活实际,写写你们“本地的春节”。

小练笔:

单元主题:

民风民俗

语文要素:

1.分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的。

2.习作时注意抓住重点,写出特点。

“百里不同风,千里不同俗”,你们是如何过春节的?你们家乡春节时都有哪些习俗呢?

(吃年夜饭、贴春联、放鞭炮、拜年……)

六语下

统编

第一课时

课时目标:

1.初读课文,掌握生字词,初步了解老北京的春节有哪些习俗。

2.浏览课文,找出表示时间的重点词语,揣摩文章的表达顺序。【语文要素】

走近作者

老舍,原名舒庆春,字舍予,满族,中国现代著名作家,1950年因创作话剧《龙须沟》被授予“人民艺术家”荣誉称号。

著有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。作品收录在《老舍文集》里。

01

读准字音,理解词语,读通课文。

02

找出春节经历的几个时间段。

初读感知

齐读生字词

初旬

杏仁

翡翠

陈醋

xún

fěi

蜜饯

掺和

眨眼

摆摊儿

杂拌儿

间断

铺户

正月

娴熟

万象更新

jiàn

zhǎ

bàn

zhēng

xián

rén

suàn

腊八蒜

cù

chān

tān

jiàn

pù

会写字

蒜

醋

饺

摊

拌

眨

宵

贩

彼

贺

轿

骆

驼

恰

燃

书写时注意生字的占格哟!

温馨提示:

书写指导

醋

“酉”不要漏写里面的短横,“昔”上部的两横上短下长,“日”不宜过长。

辨

字

识

记

陈醋 添油加醋

冷酷 严寒酷暑

书写指导

摊

“又”捺变点,写得窄而短;“隹”的横画间距均匀。

辨

字

识

记

摊牌 书摊

沙滩 海滩

书写指导

燃

“燃”左窄右宽,“火”窄小,末笔改点,“然”要写得紧凑。

辨

字

识

记

燃烧 死灰复燃

自然 安然无恙

光景

境况;状况;情景。

熟练。

词语解释

娴熟

照样子,写词语。

零散没系统的事情或没有大用的东西。

零七八碎

初旬

每月的第一个十天。

零七八碎(含数字)

五湖四海

三心二意

万象更新

一切事物或景象都变得焕然一新。

词语解释

试着用“万象更新”造句

形容两种事物毫无共同之处。

截然不同

分外

超过平常,特别。

回到祖国,那万象更新的景象使我们心潮起伏。

理清脉络

1. 指名读课文第1、14自然段,了解春节开始和结束的时间。

2. 浏览课文,画出春节经历的几个时间段,找出每个时间段的风俗习惯。

春节开始的时间:

按照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。……

春节结束的时间:

一眨眼,到了残灯末庙,学生该去上学,大人又去照常做事,春节在正月十九结束了。……

默读课文,了解老北京过春节的习俗,与同桌合作,填写下表。

时间

风俗习惯

腊八

熬腊八粥,泡腊八蒜

腊月二十三

过了二十三

除夕

正月初一

正月初六

元宵节

正月十九

过小年,放鞭炮,祭灶王

大扫除,把吃的预备充足

做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,祭祖……

店铺关门,男人拜年,女人待客,逛庙会

铺户开张,还可以逛庙会、逛天桥和听戏

看花灯,小孩放花炮,吃元宵

残灯末庙,春节结束

合作探究

结合刚才的表格,联系生活实际,说说你们家乡过春节时的风俗习惯。

第二课时

课时目标:

1.学习作者抓住有特色的民俗活动进行细致描写的方法,体会详写、略写的好处。(重难点)

2.体会老舍“京味儿”语言的特点,感受老北京春节的民风民俗。

快速默读,边读边想哪些部分是课文的主要部分。

深读课文,用心感悟写法

选择其中一个主要部分仔细品读,体会作者是如何将这一部分写具体的。

时间

详略安排

腊八

详写

腊月二十三

过了二十三

除夕

正月初一

正月初六

元宵节

正月十九

详写

略写

详写

详写

略写

详写

略写

说一说,哪些部分是详写,哪些部分是略写。

在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

腊八时的风俗:

写出了腊八粥的制作方式和腊八粥里的食材。

讨论交流

“小型的农业产品展览会”说明了什么?这样写有什么好处?

“小型的农业产品展览会”说明腊八粥里的米、豆、干果的品种丰富多样,汇聚在一起好像一场“农业产品展览会”。此句运用比喻的修辞手法,把粥比作“小型的农业产品展览会”,生动形象地表现了腊八粥里的材料丰富,表达了人们对富足生活的自豪和期盼。

腊八这天还要泡腊八蒜。把蒜瓣放到高醋里,封起来,为过年吃饺子用。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。在北京,过年时,家家吃饺子。

腊八时的风俗:

从制作过程、颜色、味道等方面形象地突出了腊八蒜的特点。

腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。在老年间,这天晚上家家祭灶王,从一擦黑儿,鞭炮就响起来,人们随着鞭炮声把灶王的纸像焚化,美其名曰送灶王上天。

腊月二十三时的风俗:

写自古就有放鞭炮祭灶王的习俗。

小年的时候,人们会用麦芽糖和江米糖来祭灶王,有“糖粘嘴”的说法,从中反映了人们追求吉祥幸福生活的美好愿望。

在前几天,街上就有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为大小瓜形。按旧日的说法,用糖粘住灶王的嘴,他到了天上就不会向玉帝报告家中的坏事了。

除夕时的风俗:

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万

不得已,必定赶回家来,吃团圆饭,祭

祖。这一夜,除了很小的孩子,没有什

么人睡觉,都要守岁。

自由表达

试着用自己的话说一说,在这一自然段中,作者是怎样具体描写“除夕真热闹”的。

一是通过人们的活动描写除夕的热闹,比如做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、赶回家吃团圆饭等;二是从味、色、声的角度描写除夕的热闹,比如“酒肉的香味”“红红的对联”“各色的年画”“鞭炮声日夜不绝”等。

示例:

初一的光景与除夕截然不同:除夕,街上挤满了人;初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

正月初一时的习俗:

写初一与除夕街上截然不同的景象,除夕的“闹”与初一的“静”形成了鲜明的对比。

男人们在午前就出动,到亲戚家、朋友家去拜年。女人们在家中接待客人。城内城外有许多寺院开放,任人游览,小贩们在庙外摆摊儿,卖茶、食品和各种玩具……

写了初一这一天,不同人群的活动。

同学们可以自己选取一个主要部分,和同桌说说作者是如何将这一部分写具体的。

总结提升

课文中哪几天写得详细?哪几天写得简略?这样写有什么好处呢?

详细:

腊八、腊月二十三、除夕、初一、元宵节这几天的民俗活动。

简略:

腊八之后至腊月二十三之前、腊月二十三之后至除夕前、正月初六、正月十九这几天的民俗活动。

好处:

详略得当,主次分明,重点突出,有利于读者对北京的风俗习惯有深刻的了解。

跳读课文,找出描写小孩子过春节的相关句子。

聚焦孩子,自由体悟情感

默读这些句子,体会其中的情感特点和语言特点。

孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。……孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

孩子们准备过年的三件事:

介绍了孩子们准备过年的三件事:买杂拌儿、买爆竹、买玩意儿,表现出了孩子们欢喜的心情以及对春节的期盼。

孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。……孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

你觉得这些加点的词语有什么特点呢?

合作探究

加点的词语体现了“京味儿”语言的一个重要特点——口语化的语言中常用儿化韵,这样的语言读起来质朴、令人倍感亲切。

到了初五初六,庙会开始风光起来。孩子们特别热心去逛,为的是到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。

春节期间逛庙会:

写孩子们的活动,突出了小孩儿好动、爱玩、好奇心强的性格特点。

孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

孩子们在元宵节玩耍的情景:

写了孩子们热闹地过元宵节。

想一想,如果课文只写小孩子过春节的情景,行不行?如果不写这些内容,感觉又是怎样的?

阅读课后斯妤的《除夕》片段,思考并交流:老北京的春节习俗与闽南的春节习俗有什么不同呢?

拓展延伸,感悟、传承文化

阅读链接

我于是猛地想起今天是一个特别的日子。记忆中这个日子在老外婆手里是从凌晨三点开始的。凌晨三点外婆就赤着脚下床,然后开始佝偻着腰紧张而麻利地忙着。

今天是腊月二十九。是围炉的日子,迎新送旧的日子。

在闽南老家,这一天是大忙特忙的日子。要擦桌擦床擦门洗地板,要蒸桌面那样大的白糖年糕、红糖年糕、咸味年糕,要炸成缸的“炸枣”,做整盆的五香肠,还要换上新浆

洗的窗帘床单,铺上雪白的台布。然后,要开始热气腾腾地忙围炉的年饭。

夜幕降临时,大家便团团围坐在圆桌前。外婆开始祷告,舅舅们开始祝酒,小孩子们开始整段整段地往嘴里塞五香肠。

妈妈和老外公开始悠悠扬扬地哼起乡剧来。

于是,除夕噼里啪啦大笑着走来,又噼里啪啦大笑着离去。

——选自斯妤的《除夕》,有改动

阅读材料中重点写了“我”关于腊月二十九“围炉”之日的一段回忆,描写了闽南的过节习俗,使人了解了不同地区的不同风俗,也使人感受到了其乐融融、温馨快乐的氛围。

合作探究

老北京过春节的习俗渗透了哪些民俗文化的内涵?

老北京过春节时的传统习俗蕴藏着丰富的民俗文化内涵。如,除夕到来时穿新衣、贴对联、贴年画,这既是为了增加节日的喜庆气氛,也是为了表达除旧布新的美好愿望。除夕之夜团圆饭反映了中华儿女那份浓浓的亲情、乡情。除夕之夜的守岁体现了人们对时光的珍惜和对长辈幸福、安康、长寿的期盼。

结构梳理

北京的春节

腊月初旬

腊月二十三

除夕

初一

元宵节

正月十九

——春节开始

——过春节的“彩排”

——热闹喜庆

——各色活动 无比休闲

——美好欢乐

——残灯末庙 春节结束

热闹的节日

传统的民俗

时间顺序

腊八

——熬腊八粥,泡腊八蒜

课后

作业

过春节时,你印象最深刻的是什么?结合生活实际,写写你们“本地的春节”。

小练笔:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐