统编版六年级下册第一单元 习作一 家乡的风俗 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版六年级下册第一单元 习作一 家乡的风俗 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-13 20:41:22 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

六语下

统编

习作一

——家乡的风俗

1.介绍一种风俗时能抓住重点,写出特点,在表达中融入自己的体验。【语文要素】

2.愿意分享自己的作品,并在交流中进一步修改、完善自己的习作,激发对家乡的热爱之情。

教学目标:

今天我们将举行一次家乡风俗展,请同学们为自己家乡的风俗代言,我们将投票选出最受欢迎的六种风俗,看谁介绍的风俗能荣登班级的“家乡风俗榜”。

……

闹元宵

赏花灯

包饺子

大家一起来介绍一下自己家乡的风俗吧。

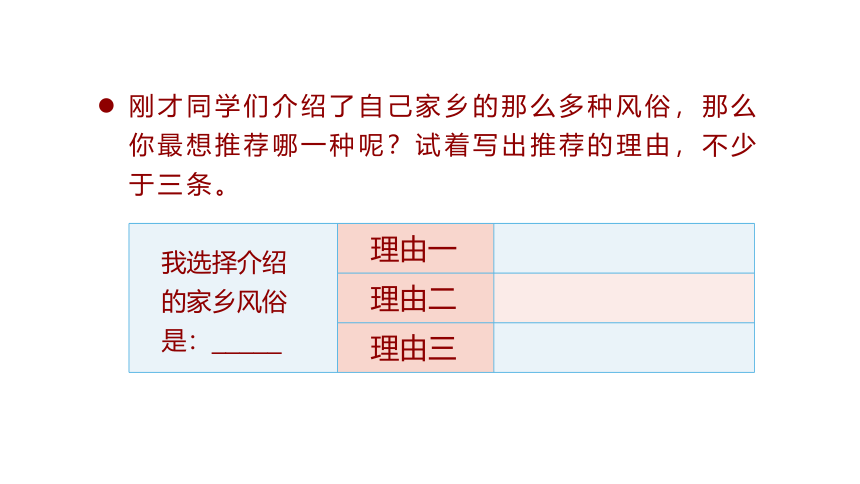

刚才同学们介绍了自己家乡的那么多种风俗,那么你最想推荐哪一种呢?试着写出推荐的理由,不少于三条。

我选择介绍

的家乡风俗

是:_____

理由一

理由二

理由三

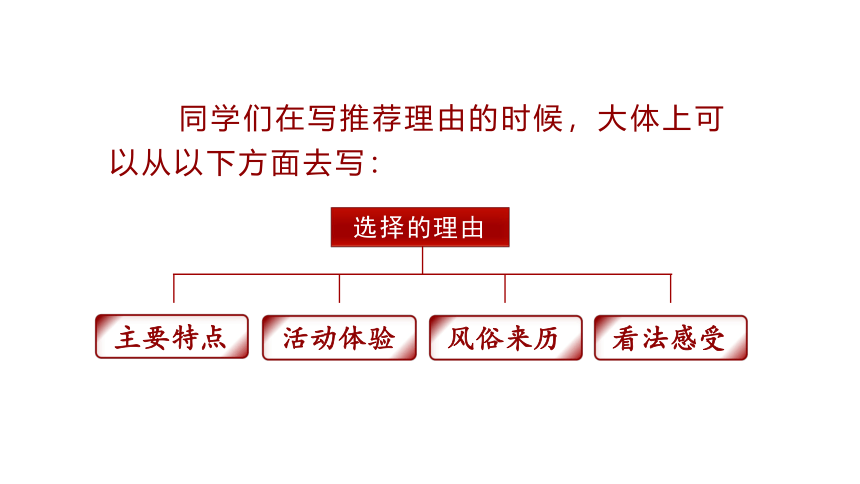

同学们在写推荐理由的时候,大体上可以从以下方面去写:

选择的理由

主要特点

活动体验

风俗来历

看法感受

要想让你介绍的风俗脱颖而出,获得大家的认可,你打算怎么来介绍呢?我们先来回顾一下本单元的课文,看看课文是怎么来为我们介绍风俗及其活动的。

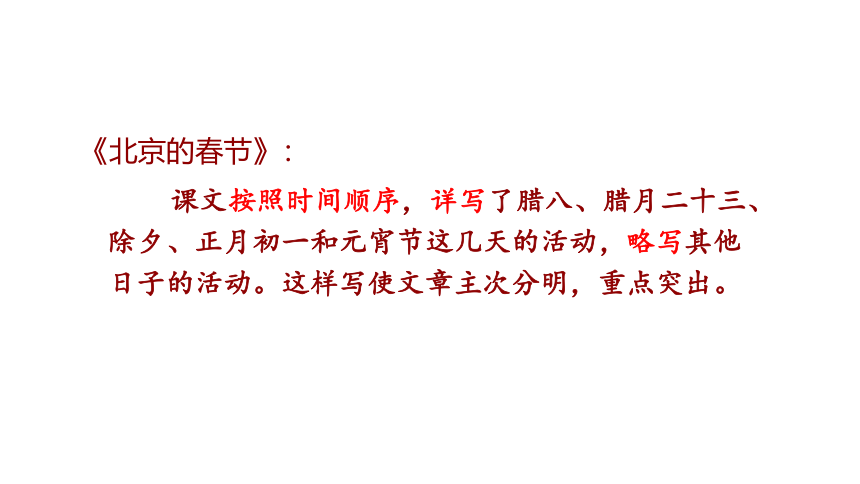

《北京的春节》:

课文按照时间顺序,详写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一和元宵节这几天的活动,略写其他日子的活动。这样写使文章主次分明,重点突出。

《藏戏》:

课文按照总——分——总的结构来组织全文。文章开篇先用三个反问句概括介绍了藏戏的主要特色,接下来详细介绍开山鼻祖唐东杰布开创藏戏的传奇故事、藏戏的特征,最后用一句话总结全文。如此安排,使文章脉络清楚,有详有略。

方法指导

介绍一种风俗,先想一想这种风俗的主要特点是什么,可以分几个方面介绍,明确重点介绍什么。如果写自己参加风俗活动的亲身经历,则可以把这种风俗的特点或来历自然地穿插在合适的地方,然后重点描写活动现场的情况和自身的感受。如果对这种风俗习惯有自己的看法,也可以表达出来。

明确自己想要介绍的风俗是什么,然后试着填写下面的“习作导航单”,初步构思自己的写作内容。

我选择介绍的家乡风俗是:

___________

重点

介绍

简单

介绍

1.

2.

……

1.

2.

……

习作要求

你的家乡有哪些特别的风俗习惯?请你介绍一种风俗,或写一写你参加一次风俗活动的经历。

介绍一种风俗

重点写这种风俗的特点

参加风俗活动的经历

重点描写活动现场的情况和自身的感受

依据你们之前填写的“习作导航单”,开始动笔写作吧。

组内品评

读

和同桌交换阅读习作。

画

你从哪些语句中感受到了这一风俗的特点?画出波浪线。

评

风俗特点介绍得特别具体的得三星,稍有体现的得两星。

为什么有的同学的介绍不够吸引人呢?看来好的介绍还需要技巧。

(锦囊妙计:融入体验)

分享交流

“呃……”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

……饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。

——沈从文《腊八粥》

我于是猛地想起今天是一个特别的日子。……凌晨三点外婆就赤着脚下床,然后开始佝偻着腰紧张而麻利地忙着。 ——斯妤《除夕》

融入自己的体验

在介绍时,融入活动体验,家乡风俗的特点就更加鲜明突出了,可以让介绍的风俗更加吸引人。试着在介绍风俗的过程中加上自己的感受和体验。

动笔改一改自己的习作吧。

自评自改

(1)是否能让人读出所介绍的家乡风俗的主要

特点。

(2)是否从不同方面或亲身经历表现所介绍的

风俗活动。

(3)详写部分是否给你留下了深刻印象。

根据下面的评改要求,先自我评价,然后对照修改。

组内互读,对照评改要求互相评价,并提出自己的建议。

个人结合建议修改自己的习作,组内推荐一篇优秀作文分享。

范文讲解,行文借鉴

分析范文的写作思路、表达方式,

明确如何写好本次作文。

跟着老师一起欣赏范文,

结合讲解,获取习作灵感,修改

习作。

在我儿时的记忆中,除了春节以外,端午节最为热闹。由于父母工作都很忙,小时候的我常常跟外婆一起待在家乡。那时的端午节使我难以忘怀。

那年端午的早晨,我早早地就起床了,穿好衣服直奔厨房。此时外婆已把过节的食材全准备好了,灶台上方绑着几捆桂叶和桂绳,白白嫩嫩的糯米静静地躺在盛满水的小木桶中,像一粒粒晶莹的珍珠,灶台上放着几个小碟,里面盛着各种各样的料,有花生、豆沙、肉、红糖等。

儿时的端午

开头交待了“我”和外婆过端午。

运用了比喻的修辞手法,写

出了糯米的晶莹剔透。

范文示例

外婆给我做好早饭,我便坐在桌边,一边吃着早饭一边看着外婆忙碌着。

外婆家的灶台是两个连在一起的,一个用来烧水,一个用来炒菜煮饭。只见,外婆把早已洗干净的鸭蛋放入大锅里,用木瓢从另一个热水锅里舀几瓢水倒入放了鸭蛋的大锅中,然后放入一小勺盐,接着就往火里添了几根枯枝,便坐在我旁边,开始给我编络子了。外婆的手由于长期劳动已经十分粗糙,像树皮一般,却不失灵巧,三下五除二,一个红色的络子就编成了。

通过场景的描述和外婆动作

的刻画,写出外婆的勤劳。

“三下五除二”写出了外婆手的灵巧和编络子时的熟练。

此时,鸭蛋也煮好了,外婆连忙捞起一个最大的,接着用红纸沾水将鸭蛋染成了红色,再用干布擦拭干净,装进络子里,挂在我的脖子上。最后,外婆往我衣兜里装满了瓜子、糖果、花生。我十分高兴,因为这样,我就可以和小伙伴们一起去看赛龙舟了。

外婆总是把我送到大门口,并嘱咐我要快些回来吃粽子。常常没等外婆说完,我便一溜烟儿消失了。

小伙伴们此刻都到齐了,由邻家的大姐姐当头,领着我们这一群小毛孩到河边看赛龙舟。因

从孩子的视角写出赛龙舟的热闹场面。

为河道较窄,所以只有两条龙舟,每条龙舟有13

个人,12个人划桨,1个人打鼓喊口号,“一、二、嘿呦,一、二、快快……”12个皮肤黝黑的小伙子动作整齐地划着,两条龙舟你追我赶地向前驶去。

可是,小孩子会看什么呢?我们只不过图个热闹罢了。女孩子一般看了一会儿便觉得无趣,就坐在一旁分享零食。男孩子则不然,他们总喜欢沿着岸边追着龙舟跑,由于划桨的人力度较大,几乎每个男孩子身上都有水花溅起的痕迹。

孩子眼中无忧无虑的快乐童年生活,这样写符合主人公的年龄特点,显得真实可信。

锣响了,大概是龙舟到终点了吧,刚好东西也吃完了,站起身,与伙伴们手拉着手,高高兴兴回家去。

太阳也慢慢爬到正空中,外婆家的厨房里已经飘出了桂叶的清香,我连忙蹿进厨房,去挑已出锅的个大的粽子。一般我都会坐在门槛上把那个粽子吃得干干净净,偶尔会剩下几颗糯米粒给鸡吃,看着大公鸡贪吃的样,我也被逗乐了……

如今过端午节,母亲每年都会包粽子、编络子给我,尽管母亲的手艺一点儿也不比外婆逊色,但我总觉得少了些什么。

我真怀念儿时的端午节啊!

通过外婆和母亲的对比描写,表现了“我”对外婆的无尽思念。

范文总评

该习作介绍了端午节的传统习俗,看赛龙舟、编鸭蛋络子……娓娓道来,勾起了读者对这个节日的回忆和喜爱,结尾画龙点睛,点明了“我”对外婆的无尽思念。本文虽是忆端午,但也表达了思念外婆这一主题。

六语下

统编

习作一

——家乡的风俗

1.介绍一种风俗时能抓住重点,写出特点,在表达中融入自己的体验。【语文要素】

2.愿意分享自己的作品,并在交流中进一步修改、完善自己的习作,激发对家乡的热爱之情。

教学目标:

今天我们将举行一次家乡风俗展,请同学们为自己家乡的风俗代言,我们将投票选出最受欢迎的六种风俗,看谁介绍的风俗能荣登班级的“家乡风俗榜”。

……

闹元宵

赏花灯

包饺子

大家一起来介绍一下自己家乡的风俗吧。

刚才同学们介绍了自己家乡的那么多种风俗,那么你最想推荐哪一种呢?试着写出推荐的理由,不少于三条。

我选择介绍

的家乡风俗

是:_____

理由一

理由二

理由三

同学们在写推荐理由的时候,大体上可以从以下方面去写:

选择的理由

主要特点

活动体验

风俗来历

看法感受

要想让你介绍的风俗脱颖而出,获得大家的认可,你打算怎么来介绍呢?我们先来回顾一下本单元的课文,看看课文是怎么来为我们介绍风俗及其活动的。

《北京的春节》:

课文按照时间顺序,详写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一和元宵节这几天的活动,略写其他日子的活动。这样写使文章主次分明,重点突出。

《藏戏》:

课文按照总——分——总的结构来组织全文。文章开篇先用三个反问句概括介绍了藏戏的主要特色,接下来详细介绍开山鼻祖唐东杰布开创藏戏的传奇故事、藏戏的特征,最后用一句话总结全文。如此安排,使文章脉络清楚,有详有略。

方法指导

介绍一种风俗,先想一想这种风俗的主要特点是什么,可以分几个方面介绍,明确重点介绍什么。如果写自己参加风俗活动的亲身经历,则可以把这种风俗的特点或来历自然地穿插在合适的地方,然后重点描写活动现场的情况和自身的感受。如果对这种风俗习惯有自己的看法,也可以表达出来。

明确自己想要介绍的风俗是什么,然后试着填写下面的“习作导航单”,初步构思自己的写作内容。

我选择介绍的家乡风俗是:

___________

重点

介绍

简单

介绍

1.

2.

……

1.

2.

……

习作要求

你的家乡有哪些特别的风俗习惯?请你介绍一种风俗,或写一写你参加一次风俗活动的经历。

介绍一种风俗

重点写这种风俗的特点

参加风俗活动的经历

重点描写活动现场的情况和自身的感受

依据你们之前填写的“习作导航单”,开始动笔写作吧。

组内品评

读

和同桌交换阅读习作。

画

你从哪些语句中感受到了这一风俗的特点?画出波浪线。

评

风俗特点介绍得特别具体的得三星,稍有体现的得两星。

为什么有的同学的介绍不够吸引人呢?看来好的介绍还需要技巧。

(锦囊妙计:融入体验)

分享交流

“呃……”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

……饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。

——沈从文《腊八粥》

我于是猛地想起今天是一个特别的日子。……凌晨三点外婆就赤着脚下床,然后开始佝偻着腰紧张而麻利地忙着。 ——斯妤《除夕》

融入自己的体验

在介绍时,融入活动体验,家乡风俗的特点就更加鲜明突出了,可以让介绍的风俗更加吸引人。试着在介绍风俗的过程中加上自己的感受和体验。

动笔改一改自己的习作吧。

自评自改

(1)是否能让人读出所介绍的家乡风俗的主要

特点。

(2)是否从不同方面或亲身经历表现所介绍的

风俗活动。

(3)详写部分是否给你留下了深刻印象。

根据下面的评改要求,先自我评价,然后对照修改。

组内互读,对照评改要求互相评价,并提出自己的建议。

个人结合建议修改自己的习作,组内推荐一篇优秀作文分享。

范文讲解,行文借鉴

分析范文的写作思路、表达方式,

明确如何写好本次作文。

跟着老师一起欣赏范文,

结合讲解,获取习作灵感,修改

习作。

在我儿时的记忆中,除了春节以外,端午节最为热闹。由于父母工作都很忙,小时候的我常常跟外婆一起待在家乡。那时的端午节使我难以忘怀。

那年端午的早晨,我早早地就起床了,穿好衣服直奔厨房。此时外婆已把过节的食材全准备好了,灶台上方绑着几捆桂叶和桂绳,白白嫩嫩的糯米静静地躺在盛满水的小木桶中,像一粒粒晶莹的珍珠,灶台上放着几个小碟,里面盛着各种各样的料,有花生、豆沙、肉、红糖等。

儿时的端午

开头交待了“我”和外婆过端午。

运用了比喻的修辞手法,写

出了糯米的晶莹剔透。

范文示例

外婆给我做好早饭,我便坐在桌边,一边吃着早饭一边看着外婆忙碌着。

外婆家的灶台是两个连在一起的,一个用来烧水,一个用来炒菜煮饭。只见,外婆把早已洗干净的鸭蛋放入大锅里,用木瓢从另一个热水锅里舀几瓢水倒入放了鸭蛋的大锅中,然后放入一小勺盐,接着就往火里添了几根枯枝,便坐在我旁边,开始给我编络子了。外婆的手由于长期劳动已经十分粗糙,像树皮一般,却不失灵巧,三下五除二,一个红色的络子就编成了。

通过场景的描述和外婆动作

的刻画,写出外婆的勤劳。

“三下五除二”写出了外婆手的灵巧和编络子时的熟练。

此时,鸭蛋也煮好了,外婆连忙捞起一个最大的,接着用红纸沾水将鸭蛋染成了红色,再用干布擦拭干净,装进络子里,挂在我的脖子上。最后,外婆往我衣兜里装满了瓜子、糖果、花生。我十分高兴,因为这样,我就可以和小伙伴们一起去看赛龙舟了。

外婆总是把我送到大门口,并嘱咐我要快些回来吃粽子。常常没等外婆说完,我便一溜烟儿消失了。

小伙伴们此刻都到齐了,由邻家的大姐姐当头,领着我们这一群小毛孩到河边看赛龙舟。因

从孩子的视角写出赛龙舟的热闹场面。

为河道较窄,所以只有两条龙舟,每条龙舟有13

个人,12个人划桨,1个人打鼓喊口号,“一、二、嘿呦,一、二、快快……”12个皮肤黝黑的小伙子动作整齐地划着,两条龙舟你追我赶地向前驶去。

可是,小孩子会看什么呢?我们只不过图个热闹罢了。女孩子一般看了一会儿便觉得无趣,就坐在一旁分享零食。男孩子则不然,他们总喜欢沿着岸边追着龙舟跑,由于划桨的人力度较大,几乎每个男孩子身上都有水花溅起的痕迹。

孩子眼中无忧无虑的快乐童年生活,这样写符合主人公的年龄特点,显得真实可信。

锣响了,大概是龙舟到终点了吧,刚好东西也吃完了,站起身,与伙伴们手拉着手,高高兴兴回家去。

太阳也慢慢爬到正空中,外婆家的厨房里已经飘出了桂叶的清香,我连忙蹿进厨房,去挑已出锅的个大的粽子。一般我都会坐在门槛上把那个粽子吃得干干净净,偶尔会剩下几颗糯米粒给鸡吃,看着大公鸡贪吃的样,我也被逗乐了……

如今过端午节,母亲每年都会包粽子、编络子给我,尽管母亲的手艺一点儿也不比外婆逊色,但我总觉得少了些什么。

我真怀念儿时的端午节啊!

通过外婆和母亲的对比描写,表现了“我”对外婆的无尽思念。

范文总评

该习作介绍了端午节的传统习俗,看赛龙舟、编鸭蛋络子……娓娓道来,勾起了读者对这个节日的回忆和喜爱,结尾画龙点睛,点明了“我”对外婆的无尽思念。本文虽是忆端午,但也表达了思念外婆这一主题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐