2022年中考化学一轮复习 【重难点精讲】学案:第5讲 物质构成的奥秘(解析版)

文档属性

| 名称 | 2022年中考化学一轮复习 【重难点精讲】学案:第5讲 物质构成的奥秘(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 547.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-13 22:15:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第5讲 物质构成的奥秘

知识点一 微观粒子的特点

【思考】向盛有水的烧杯中加入少量红墨水,会有什么现象?

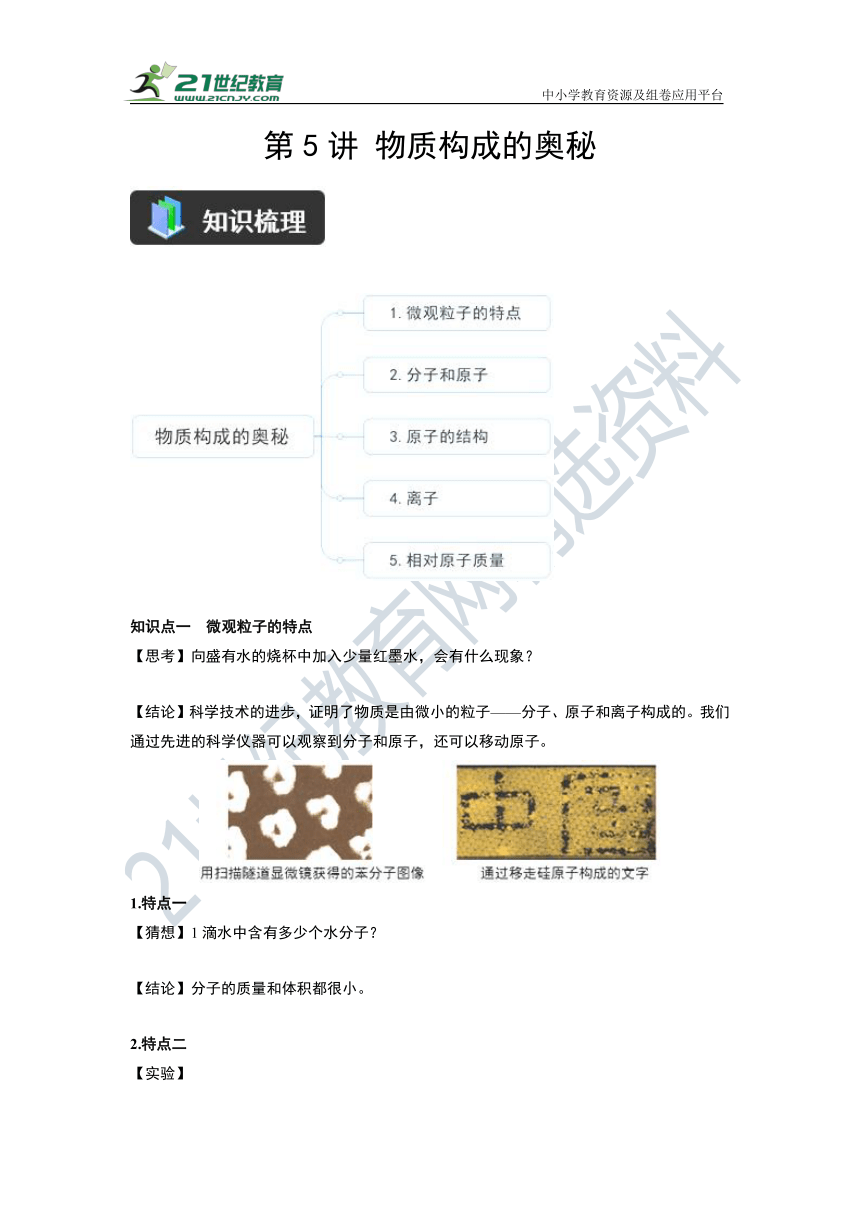

【结论】科学技术的进步,证明了物质是由微小的粒子——分子、原子和离子构成的。我们通过先进的科学仪器可以观察到分子和原子,还可以移动原子。

1.特点一

【猜想】1滴水中含有多少个水分子?

【结论】分子的质量和体积都很小。

2.特点二

【实验】

实验操作 实验图示 实验现象 实验结论

向盛有40ml蒸馏水的烧杯中加入5~6滴酚酞试液,搅拌均匀,观察溶液的颜色

取少量上述溶液置于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察溶液颜色有什么变化

将烧杯中的酚酞试液分别倒入A、B的两个小烧杯中,另取一个小烧杯C,加入约5ml浓氨水。用一个大烧杯罩住A、C两个小烧杯,烧杯B处于大烧杯外,观察现象

【结论】微观粒子(如分子)总是在不断运动且温度越高,微粒运动速度越快。

【举例】闻到花香、酒精挥发。

3.特点三

【实验】将100mL水与100mL酒精混合,所得体积是否等于200mL

【结论】微观粒子(如分子)之间有间隔,一般而言,气态分子间隔>液态分子间隔>固态分子间隔。温度越高,分子间的间隔就越大;压强越大,分子间的间隔就越小。

【举例】物体的热胀冷缩,给车胎打气。

1.榴莲被誉为“果中之王”,切开榴莲时可闻到特殊香味,这说明( )

A.分子在不断运动 B.分子质量很小

C.分子体积很小 D.分子间有间隔

【答案】A

【解析】我们能闻到榴莲散发出来的特殊香味,是因为榴莲中含有特殊香味的分子在不断地运动,运动到了我们的鼻子中,说明了分子在不断运动。

2.一定条件下,6000L氧气可压入40L的钢瓶中。对此现象的微观解释正确的是( )

A.氧分子间的间隔变小 B.氧分子的质量变小

C.氧分子的体积变小 D.氧分子的数目减少

【答案】A

【解析】由于分子间有间隔,在受压时间隔变小,所以,容积40L的钢瓶中可压入6000L氧气。故选A。

3.下列客现事实对应的微观解释错误的是( )

A.酒香不怕巷子深——分子在不断运动

B.金属很难被压缩——分子间没有间隔

C.过氧化氢溶液是混合物——由不同种分子构成

D.金刚石、石墨的物理性质差异较大——碳原子的排列方式不同

【答案】B

【解析】A、由于分子在不断运动,人们很容易闻到气味,酒香不怕巷子深, 微观解释正确,不符合题意;B、金属很难被压缩是由于分子间间隔较小,微观解释不正确,符合题意;C、过氧化氢溶液中含有水分子和过氧化氢分子,是由不同种分子构成,属于混合物,微观解释正确,不符合题意;D、由于碳原子的排列方式不同,金刚石、石墨的物理性质差异较大,解释正确,不符合题。故选B。

4.对下列现象解释正确的是( )

A.汽油挥发——分子可分 B.花香四溢——分子不断运动

C.冰雪融化——分子很小 D.氧气液化——分子体积变小

【答案】B

【解析】A、汽油挥发,是因为分子在不断运动,从而导致汽油挥发出去,不符合题意;B、花香四溢,是因为分子在不断运动,引起花香的分子四处扩散,从而花香四溢,符合题意;C、冰雪融化,是因为分子之间存在间隔,冰融化成水,分子之间的间隔变小,不符合题意;D、氧气液化,是因为分子之间的间隔变小,不符合题意。故选B。

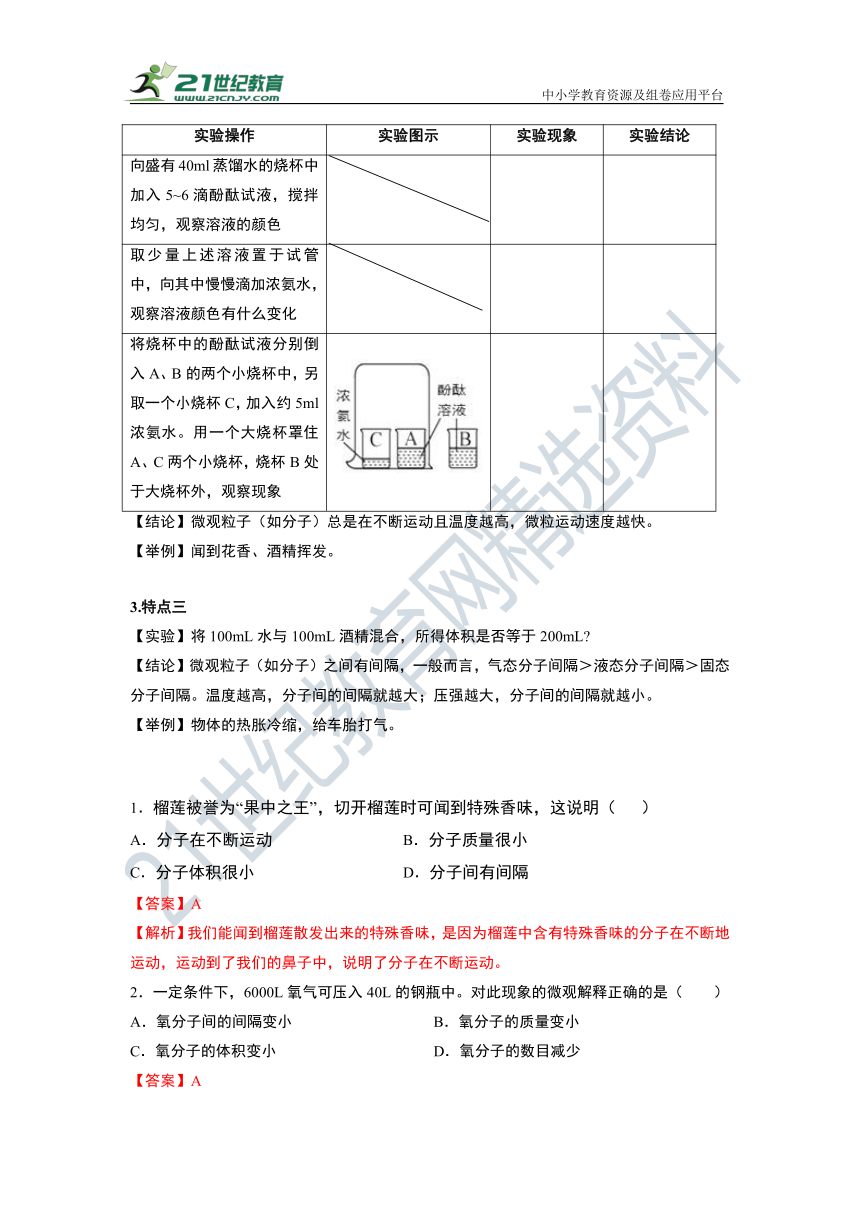

5.下列客观事实对应的微观解释错误的是( )

选项 客观事实 微观解释

A 金刚石和石墨物理性质存在明显差异 碳原子排列方式不同

B 炒菜时闻到香味 分子在不停地运动

C 压缩的乒乓球放入热水中重新鼓起 乒乓球内每个分子的体积都增大

D CO2和CO的化学性质不同 分子构成不同

【答案】C

【解析】A、金刚石中碳原子是成网状排列,一个碳原子周围有四个碳原子,石墨中的碳原子是成片层排列,碳原子排列方式不同,金刚石和石墨物理性质存在明显差异,不符合题意;B、炒菜时闻到香味,说明香味分子在不断运动,运动到空气中,进入人们的鼻腔,便闻到了香味,不符合题意;C、压缩的乒乓球放入热水中,乒乓球内每个分子间的分子间隔增大,而重新鼓起,符合题意;D、CO2和CO的化学性质不同,是因为它们分子的构成不同,不同种的分子化学性质不同,不符合题意。故选C。

1.湘潭又名“莲城”,初夏时节,荷花盛开,花香怡人,这主要是因为( )

A.分子之间有间隔 B.分子质量很小

C.分子在不断运动 D.分子由原子构成

【答案】C

【详解】

花香怡人说明分子在不停地运动,使人们闻到花香,故体现了分子在不断运动,故选C。

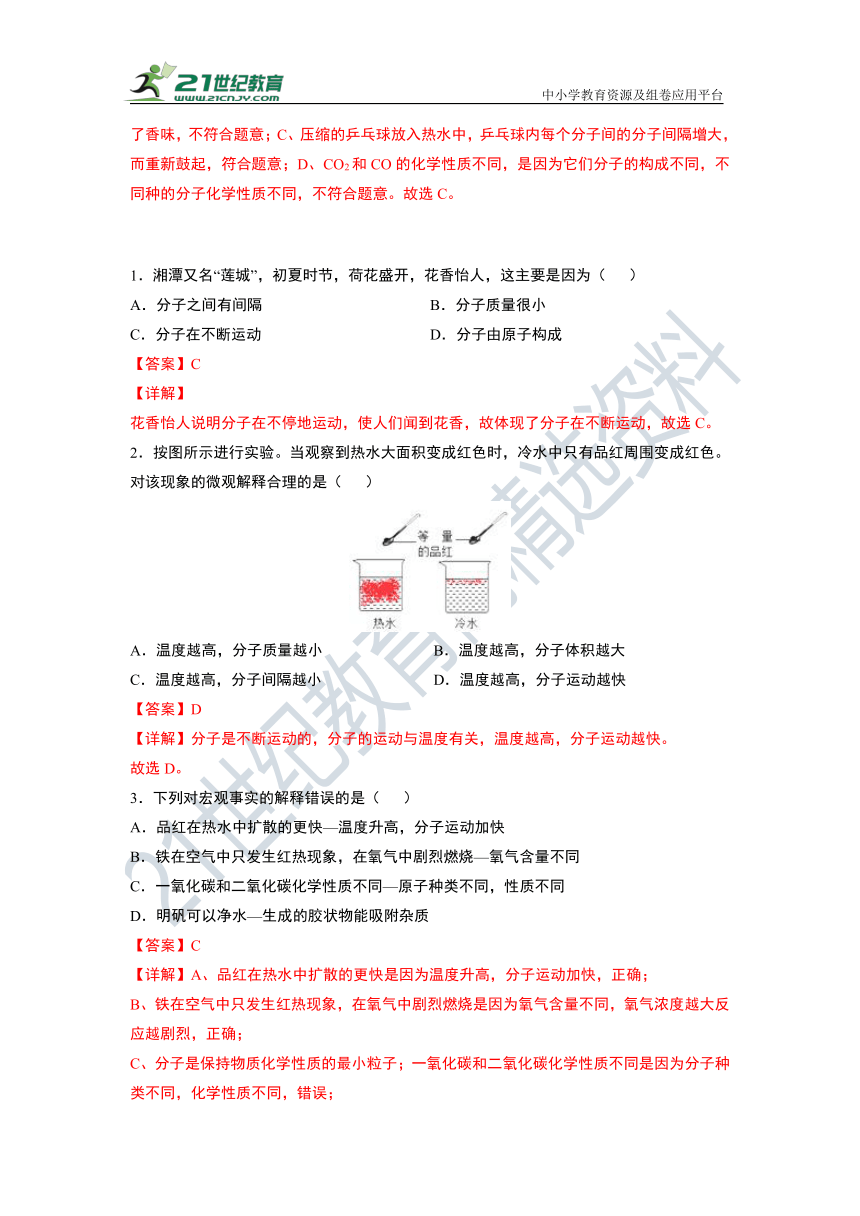

2.按图所示进行实验。当观察到热水大面积变成红色时,冷水中只有品红周围变成红色。对该现象的微观解释合理的是( )

A.温度越高,分子质量越小 B.温度越高,分子体积越大

C.温度越高,分子间隔越小 D.温度越高,分子运动越快

【答案】D

【详解】分子是不断运动的,分子的运动与温度有关,温度越高,分子运动越快。

故选D。

3.下列对宏观事实的解释错误的是( )

A.品红在热水中扩散的更快—温度升高,分子运动加快

B.铁在空气中只发生红热现象,在氧气中剧烈燃烧—氧气含量不同

C.一氧化碳和二氧化碳化学性质不同—原子种类不同,性质不同

D.明矾可以净水—生成的胶状物能吸附杂质

【答案】C

【详解】A、品红在热水中扩散的更快是因为温度升高,分子运动加快,正确;

B、铁在空气中只发生红热现象,在氧气中剧烈燃烧是因为氧气含量不同,氧气浓度越大反应越剧烈,正确;

C、分子是保持物质化学性质的最小粒子;一氧化碳和二氧化碳化学性质不同是因为分子种类不同,化学性质不同,错误;

D、明矾可以净水是因为生成的胶状物能吸附杂质,正确。

故选C。

4. “荷花送香气”说明了( )

A.分子之间有间隔 B.分子具有一定质量

C.分子可以分成原子 D.分子在不断运动

【答案】D

【详解】

A、荷花送香气,能闻到荷花香与分子之间有间隔无关,选项说法不正确;

B、荷花送香气,能闻到荷花香与分子具有一定质量无关,选项说法不正确;

C、荷花送香气,能闻到荷花香与分子可以分成原子无关,选项说法不正确;

D、荷花送香气,是因为荷花中含有的香味分子在不断运动,向四周扩散,所以人们能闻到荷花香味,故选项说法正确。故选D。

5.俗话说:“酒香不怕巷子深”。从分子的角度解释正确的是( )

A.分子大小发生改变 B.分子之间有间隔

C.分子可以再分 D.分子在不断运动

【答案】D

【详解】“酒香不怕巷子深”,是因为分子在不断运动,分子的大小不变,与分子之间有间隔、分子可以再分无关。

故选D。

知识点二 分子和原子

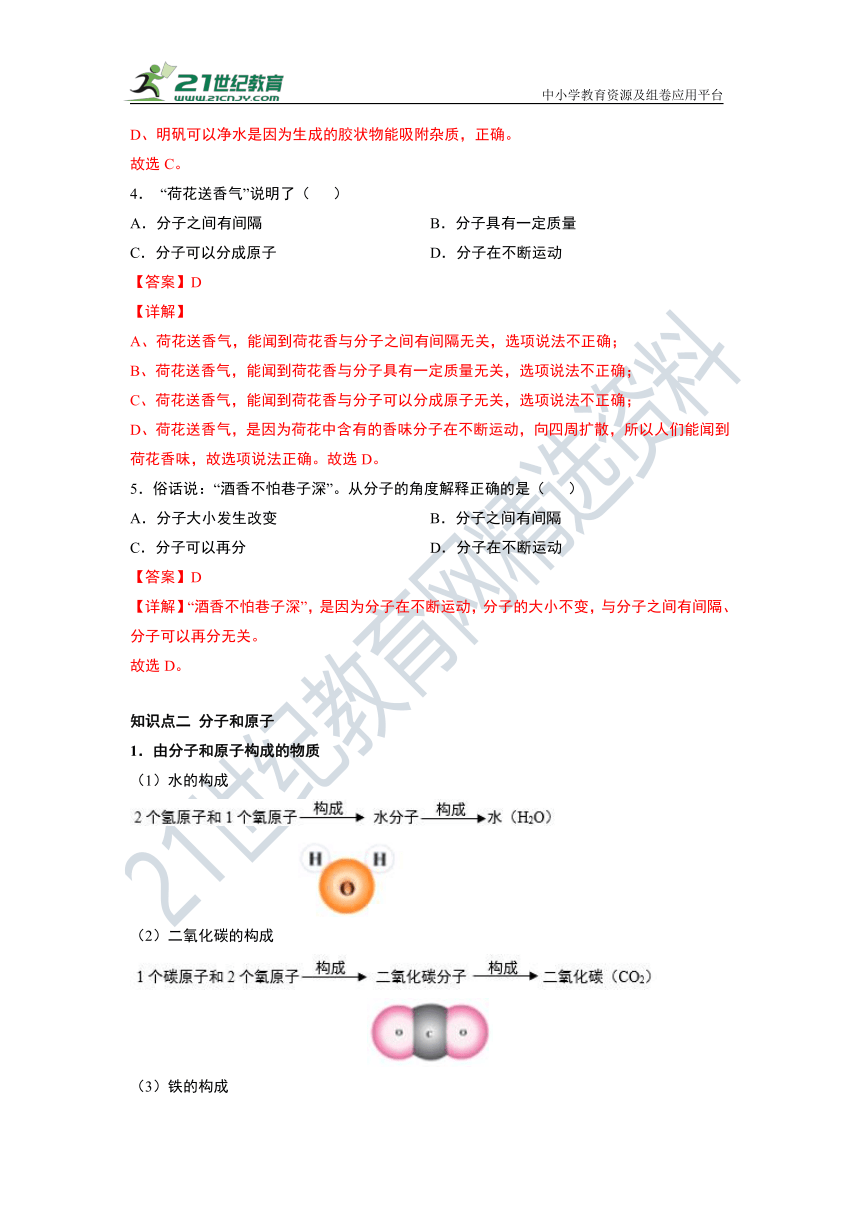

1.由分子和原子构成的物质

(1)水的构成

(2)二氧化碳的构成

(3)铁的构成

【结论】

分子由原子构成;由分子构成的物质:水、氧气、二氧化碳、氢气等;由原子构成的物质:金属、稀有气体、固态非金属(碳、硫等)。

2.物质变化的实质

从分子的角度看,水的蒸发和水的分解两种变化有什么不同?

(1)水的蒸发:

水由液态变为气态,水分子本身没有变,水的化学性质也没有变。只是分子的间隔和排列方式发生了改变。

(2)水的分解:

每个水分子分裂成两个氢原子和一个氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子。水分子变为氢分子和氧分子,分子发生了改变,不再保持水的化学性质。

3.分子的定义

由分子构成的物质,分子是其保持物质化学性质的最小粒子。举例:水分子是保持水化学性质的最小粒子;氧分子是保持氧气化学性质的最小粒子。

【注意】①“保持”的含义是指构成该物质的每一个分子与该物质的化学性质是一致的;②分子只能保持物质的化学性质,不能保持物质的物理性质;③“最小”不是绝对意义上的“没有比它更小的粒子”的意思,而是“保持物质化学性质的最小”。

4.原子的定义

化学变化的微观本质:分子的破裂和原子的重新组合。

原子的定义:原子是化学变化中的最小粒子。 (原子在化学变化中不可再分)

【注意】①原子也是构成物质的基本粒子之一,如稀有气体、金属都是由原子直接构成的;②原子在化学变化中不能再分,即化学反应中不能将原子分成更小的粒子,但脱离“化学反应”这一起前提,原子仍可分成更小的粒子;③由原子构成的物质,原子保持其化学性质。

用微观理论区别混合物和纯净物、物理变化和化学变化

宏观 微观

化学变化 有新物质生成 有新分子生成

物理变化 没有新物质生成 没有新分子生成

纯净物 只含一种物质 只含一种分子

混合物 含有两种或以上物质 含有两种或以上分子

注意:需要考虑有些物质由原子直接构成

6.分子、原子的联系与区别

分子 原子

概念 分子是其保持物质化学性质的最小粒子 原子是化学变化中的最小粒子

性质 质量和体积都很小 不断地运动 分子间有间隔 同种物质的分子性质相同 质量和体积都很小 不断地运动 原子间有间隔 同种原子性质相同

联系 有的物质由分子构成,有的物质由原子直接构成,分子是由原子构成的

区别 在化学变化中,分子可分,原子不可分

1.下列物质由分子构成的是( )

A.铜 B.汞 C.氢气 D.硫酸镁

【答案】C

【解析】A、铜由铜原子构成,不符合题意;B、汞由汞原子构成,不符合题意;C、氢气由氢分子构成,符合题意;D、硫酸镁由镁离子和硫酸根离子构成,不符合题意。故选C。

2.物质是由微观粒子构成的,下列物质由原子直接构成的是( )

A.金刚石 B.水蒸气

C.氯化钠 D.碳酸钠

【答案】A

【解析】A、金刚石是由碳原子直接构成,符合题意。B、水蒸气是由水分子直接构成,不符合题意。C、氯化钠是由氯离子和钠离子构成,不符合题意。D、碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子构成的,不符合题意。故选A。

1.下列关于原子、分子的叙述中,正确的是( )

①分子、原子都是构成物质的粒子;②分子大、原子小;③分子之间有间隔,原子之间没有;④分子能保持物质的化学性质,原子不能;⑤分子在化学变化中可以再分,原子在化学变化中不能再分;⑥分子、原子都在不停地运动。

A.①②③ B.②③④ C.④⑤⑥ D.①⑤⑥

【解析】D。

【解析】①分子、原子都是构成物质的粒子,正确;②分子和原子不能直接比较大小,错误;③分子和原子之间都有一定的间隔,错误;④由原子构成的物质,其化学性质由原子保持,错误;⑤分子在化学变化中可以再分,原子在化学变化中不能再分,正确;⑥分子、原子都在不停地运动,正确。

2.下列物质由分子构成的是( )

A.氢氧化钾 B.铝 C.金刚石 D.水

【答案】D

【详解】

A、氢氧化钾是由钾离子和氢氧根离子构成的,不符合题意;

B、铝是由铝原子构成的,不符合题意;

C、金刚石由碳原子构成的,不符合题意;

D、水由水分子构成的,符合题意;故选D。

3.莫道雪融便无迹,雪融成水水成冰”,其中涉及有关物质的说法错误的是( )

A.冰和水的化学性质不同 B.冰和水的相对分子质量相同

C.雪和水的分子间隔不同 D.雪融成水是物理变化

【答案】A

【详解】

A、分子是保持物质化学性质的最小粒子,冰和水都是水分子构成的,化学性质相同,说法错误;

B、冰和水的相对分子质量相同,说法正确;

C、雪融化成水是因为分之间的间隔变小的缘故,雪和水的分子间隔不同,说法正确;

D、雪融成水是由固态变为液态,只是状态的改变,没有新物质生成,属于物理变化,说法正确;

故选:A。

4.如图所示为今年在三星堆遗址中发现的金面具残片,经测定该面具含金量约为85%。下列有关说法正确的是( )

A.金的元素符号为aU B.金容易被锈蚀

C.金单质由金原子构成 D.金的相对原子质量为197g

【答案】C

【详解】

A、书写元素符号时,由两个字母表示的元素符号,第二个字母必须小写,故金的元素符号为:Au,不符合题意;

B、金的化学性质稳定,不容易被锈蚀,不符合题意;

C、金是由金原子构成,符合题意;

D、相对原子质量是一个比值,单位为“1”,不是“g”,故金的相对原子质量为197,不符合题意。故选C。

知识点三 原子的结构

1.原子的构成

原子的构成示意图

质子(每个质子带一个单位正电荷)

原子核

原子 中子(不带电)

核外电子(每个电子带一个单位负电荷)

【解释】

(1)原子核所带的正电荷数与核外电子所带的负电荷数,电量相等,电性相反,所以原子不显电性。

(2)在原子中, 质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数

几种原子的构成

原子种类 质子数 中子数 核外电子数

氢 1 0 1

碳 6 6 6

氧 8 8 8

钠 11 12 11

氯 17 18 17

(3)原子的质量主要集中在原子核上。

粒子种类 质量

质子 1.6726×10-27Kg

中子 1.6749×10-27Kg

电子 质子质量的1/1836

(4)原子核质量大,体积小,电子在空间里作高速的运动,并不是所有的原子都有中子。

1.科学家最近研发出用铝镓合金制备氢气的新工艺。镓原子的质子数为31,相对原子质量为70.则镓原子的核外电子数为( )

A.31 B.39 C.70 D.101

【答案】A。

【解析】因为在原子中:核电荷数=质子数=核外电子数,由题意镓原子的质子数为31,则镓原子的核外电子数为31。

2.不久前,某国决定将核废水排放入海引发国际争论。核废水中含有氚、锶、铯等放射性元素。已知氚原子的核内质子数为1,中子数为2.下列关于氚、氢两种原子的说法正确的是( )

A.属于不同种元素 B.都有中子,但数目不同

C.最外层电子数相同 D.相对原子质量相同

【答案】C

【详解】

A、氚原子和氢原子质子数都为1,属于同种元素,A错误。

B、氢原子没有中子,氚原子中子数为2,B错误。

C、氚原子和氢原子质子数都为1,最外层电子数相同也为1,C正确。

D、氢原子相对原子质量1,氚原子的核内质子数为1,中子数为2相对原子质量1+2=3,不相同,D错误。

故选:C。

1.下列关于原子的叙述中,正确的是( )

A.原子的质量主要集中在原子核上

B.原子中质子数一定等于中子数

C.原子一定是由质子、中子、电子三种微粒构成

D.原子核带正电荷,电子带负电荷,因此原子是显电性的

【答案】A。

【解析】A、电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上。故正确;

B、在原子里质子数=电子数,但中子数不一定相等;故错误;

C、氢原子原子核内只有质子,没有中子;故错误;

D、由于原子核和电子所带的电量相等但电性相反,所以整个原子不显电性;故错误。

知识点四 离子

1.核外电子排布

(1)分层排布

核外电子在分层排布时,总是优先排布在能量较低、离核较近的电子层上。每一个电子层上所能容纳的电子数不同:第一层最多容纳2个电子;第二层最多容纳8个电子;最外层最多不超过8个电子。

(2)原子结构示意图

氧原子结构示意图

请写出前20号原子的结构示意图

(3)原子结构与性质的关系

原子的分类 最外层电子数 得失电子趋势 化学性质 举例

稀有气体原子 8个(氦为2个) 相对稳定 稳定 氦、氖、氩等

金属原子 一般少于4个 易失去最外层电子 不稳定 锂、钠、镁等

非金属原子 一般多于4个 易得到电子 不稳定 氧、硫、氯等

①相对稳定结构:当粒子只有一个电子层时,该层上有2个电子为稳定结构;当粒子有多个电子层时,最外层有8个电子为相对稳定结构;

②原子的化学性质主要取决于原子的最外层电子数。

2. 离子是带电的原子或原子团

(1)离子的形成

①金属原子的最外层电子一般少于4个,在化学反应过程中易失去电子,质子数大于核外电子数,所以带正电荷,为阳离子,电子层数减少1层。

②非金属原子的最外层电子一般多于4个,在化学反应过程中易得到电子,质子数小于核外电子数,所以带负电荷,为阴离子,电子层数不变。

(2)离子符号的意义

表示一种离子及一个离子所带的电荷数。

(3)离子符号周围数字的意义:如下图所示(数字“2”的意义)

表示每个镁离子带2个单位正电荷

2Mg2+

表示2个镁离子

3. 常见离子及其符号

离子 定义 离子的名称及其符号

阳离子 失去电子的原子带正电荷,叫做阳离子。 氢离子(H+)、钠离子(Na+)、镁离子(Mg2+)、 铝离子(Al3+)、 铵根离子(NH4+)等

阴离子 得到电子的原子带负电荷,叫做阴离子。 氯离子(Cl-)、氧离子(O2-)、硫离子(S2-)、氢氧根离子(OH-)、 硫酸根离子(SO42-)等

常见的原子团 硫酸根离子:SO42-、 碳酸根离子:CO32-、 硝酸根离子:NO3-、 氢氧根离子:OH-、 铵根离子: NH4+

4. 离子化合物形成的过程

以氯化钠形成为例:钠原子失去一个电子,氯原子得到一个电子,最外层都达到稳定结构,二者在静电的作用下相互结合,成为氯化钠,如下所示:

1.关于钠原子(Na)和钠离子(Na+)的叙述中判断正确的是( )

①核电荷数相同 ②核外电子数相同 ③钠离子(Na+)较稳定 ④核内质子数相等

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

【答案】B。

【解析】①钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,核电荷数不变,钠原子和钠离子具有相同的核电荷数,故此说法正确。

②钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,钠原子和钠离子的核外电子数不同,故此说法错误。③钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,最外层达到8个电子的稳定结构,所以钠离子(Na+)较稳定,故此说法正确。

④钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,核内质子数不变,钠原子和钠离子具有相同的质子数,故此说法正确。

故①③④说法正确。

2.如图为氧原子的结构示意图,从图中可获得的信息是( )

A.氧原子核内质子数为8、中子数为0,核外电子数为8

B.氧原子核外第一层上有6个电子

C.氧原子的原子核在整个原子中所占体积极小

D.氧原子在化学反应中容易得到2个电子

【答案】D

【解析】A、氧原子核内质子数为8、中子数为,质子数=核外电子数,核外电子数为8,故A不正确;B、氧原子核外第一层上有2个电子,故B不正确;C、原子是由原子核和核外电子构成的,原子核在原子中所占体积极小,则氧原子的原子核在整个原子中所占体积极小,但是原子结构示意图不能得到该信息,故C错误;D、氧原子的最外层电子数为6,大于4,在化学反应中容易得到2个电子,故D正确。故选D。故选D。

3.如图为某粒子结构示意图,下列说法错误的是( )

A.该粒子属于非金属元素

B.该粒子核外电子数为17

C.该粒子具有3个电子层

D.在化学反应中,该元素原子易得电子形成Cl-

【答案】B

【解析】A、该粒子的质子数是17,属于氯元素,其原子的最外层电子数为7,多于4个,易得电子,氯元素属于非金属元素,选项A正确;B、由图可知该粒子核外电子数为18,选项B错误;C、由图可知该粒子具有3个电子层,选项C正确;D、原子中,质子数=核外电子数,因此氯原子的最外层电子数为7。在化学反应中,1个氯原子易得1个电子形成Cl-,选项D正确。故选B。

4.如图为氯原子的原子结构示意图。下列说法不正确的是( )

A.氯原子的质子数为17

B.氯原子在化学变化中易失电子

C.氯原子的第二层电子数为8

D.氯原子核外有3个电子层

【答案】B

【解析】A、由氯原子的结构示意图可以看出:圆圈内的数字是17,该元素原子核内有17个质子,故正确;

B、氯原子的最外层上电子数是7,大于4,在反应中易得到电子,故不正确;C、由氯原子的结构示意图可知,氯原子的第二层电子数为8,故正确;D、由氯原子的结构示意图可知,氯原子有三个电子层,故正确。故选B。

5. “宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一。下图是四种粒子的结构示意图,下列说法不正确的是( )

A.③④属于同种元素 B.①④均表示离子

C.③④化学性质相似 D.②和③可形成化合物AlCl3

【答案】C

【解析】A、元素是质子数相同的一类原子的总称,③④质子数相同,属于同种元素,不符合题意;B、①质子数大于核外电子数,表示阳离子;④质子数小于核外电子数,表示阴离子,均表示离子,不符合题意;

C、③④最外层电子数不同,化学性质不相似,符合题意;D、质子数=原子序数,13号元素是铝元素,通常显+3价,17号元素是氯元素,通常显-1价,故②和③可形成化合物AlCl3,不符合题意。故选C。

1.某元素R的原子序数为m,能够形成核外有x个电子的Rn+离子,则下列关系式一定正确的是( )

A.m=n B.m=n+x C.m=n﹣x D.m=x﹣n

【答案】B。

【解析】A、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m不一定等于n;

B、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m=n + x,故B正确;

C、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m=n + x,而不是m=n﹣x;

D、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m=n + x,而不是m=x﹣n。

2.某元素的原子结构示意图如图,其中y=_____。该元素与原子序数为11的元素组成的化合物的化学式为_____。

【答案】16 Na2S

【解析】由该原子结构示意图可知,该原子核外有三个电子层,第一层有2个电子,第三层上有6个电子,则第二层上有8个电子;在原子中,质子数=核外电子数,即y=2+8+6=16;该原子在化学反应中易得到2个电子而显﹣2价,原子序数为11的元素是钠元素,在化合物中显+1价,二者组成的化合物的化学式为Na2S。

3.氟的原子结构示意图为,氟离子的符号为______________,则单氟磷酸钠( Na2PO3F)中磷元素的化合价为________________________。

【答案】F- +5

【解析】由氟原子结构示意图可知,氟原子的最外层有7个电子,在化学反应中易得到1个电子而形成带有1个单位负电荷的氟离子:F-;在化合物中,钠元素的化合价为+1,氧元素的化合价为-2,氟元素的化合价为-1,设单氟磷酸钠中磷元素的化合价为x,根据在化合物中正负化合价代数和为零得:(+1)×2+x+(-2)×3+(-1)=0,x=+5。

4.根据下列所提供的粒子结构示意图回答问题。

(1)五种粒子对应的元素中属于同种元素的是_____________(填序号)。

(2)粒子E所对应的元素位于元素周期表的第____________周期。

(3)A、B、C所对应的三种元素能组成一种常见的盐,该盐的化学式为_______________。

【答案】(1)CD ;(2)四;(3)NH4NO3

【解析】(1)元素是质子数相同的一类原子的总称,C、D质子数相同,属于同种元素;(2)粒子E,质子数大于核外电子数,故是原子失去了最外层一个电子后形成的阳离子,原子核外有4个电子层,位于第四周期;(3)质子数=原子序数,A是1号元素,是氢元素;B是7号元素是氮元素;C是8号元素,是氧元素,它们能组成一种常见的盐硝酸铵,化学式为:NH4NO3。

知识点五 相对原子质量

1.定义

以碳12原子的质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它相比较得到的比,作为这种原子的相对原子质量。

注:①符号为Ar; ②碳12原子是含有6个质子,6个中子的碳原子,它的质量为1.992×10-26Kg。

2.计算公式

3.单位

相对原子质量是一个比值,单位为“1”,省略不写。

注:相对原子质量是一个比值,它不是一个原子的实际质量,但是能够反映出一个原子实际质量的相对大小。

4.近似公式

相对原子质量≈质子数+中子数

1.(2019 市中区校级模拟)已知在某原子中共有的粒子数为40,其中不带电的粒子数为14,则该原子的相对原子质量为( )

A.54 B.13 C.27 D.26

【答案】C。

【解析】原子一般是由质子、中子、电子构成的,其中中子不带电,一个质子带一个单位的正电荷,一个电子带一个单位的负电荷,已知该元素的一个原子中14个微粒不带电,也就是说有14个中子,质子和电子共有40﹣14=26,又因为在原子中质子数=核外电子数,故质子数为13,而相对原子质量≈质子数+中子数,故该原子的相对原子质量=13+14=27。

1.已知可作为相对原子质量标准的一个碳12原子的质量为m kg,若一个铁原子的质量为n kg,则铁的相对原子质量为?(写出计算过程)

【答案】铁的相对原子质量为。

【解析】已知一个碳原子的质量为m kg,一个铁原子的质量为n kg,则铁原子的相对原子质量为:=。

1.用微粒的观念学习化学有助于更好地学习物质的构成,对下列现象的微观解释不正确的是( )

A.5mL苯和5mL冰醋酸混合后体积大于10mL﹣﹣分子体积变大

B.将少量白糖加入水中,不久后白糖“消失”﹣﹣微粒是不断运动的

C.氧化汞受热分解生成汞和氧气﹣﹣在化学变化中,分子可分

D.氧气和液氧都具有助燃性﹣﹣相同物质的分子,其化学性质相同

【答案】A。

【解析】A、5mL苯和5mL冰醋酸混合后体积大于10mL,是因为分子间的间隔发生了改变,故选项解释错误。

B、将少量白糖加入水中,不久后白糖”消失”,是因为微粒是不断运动的。

C、氧化汞受热分解生成汞和氧气,说明在化学变化中,分子可分。

D、氧气和液氧都具有助燃性,是因为它们分子的构成相同,同种的分子性质相同。

2.从分子和原子的角度解释下列事实,其中不正确的是( )

A.热胀冷缩说明分子间有间隔

B.花香四溢说明分子不断运动

C.食物腐烂说明分子本身发生改变

D.分子可以分成原子说明原子是最小的粒子

【答案】D。

【解析】A、热胀冷缩,是因为分子间的间隔发生了改变。

B、花香四溢,是因为花香中含有的分子是在不断运动的,向四周扩散,使人们闻到花香。

C、食物腐败,是因为分子本身发生了改变。

D、分子可以分成原子不能说明原子是最小的粒子,故选项解释错误。

3.下列关于干冰和二氧化碳气体说法正确的是( )

A.分子间的间隔不同 B.化学性质不同

C.分子质量不同 D.分子运动速率相同

【答案】A。

【解析】A、干冰和二氧化碳的状态不同,分子之间间隔不同,故A正确;

B、同种分子化学性质相同,干冰和二氧化碳都是由二氧化碳分子构成;

C、干冰和二氧化碳都是由二氧化碳分子构成,分子质量相同;

D、干冰和二氧化碳的状态不同,分子之间间隔不同,分子运动速率不同。

4.小明用如图所示装置探究分子的性质。下列有关现象和结论的说法错误的是( )

A.①和④中无明显现象 B.③中无色酚酞比②中先变红

C.①中无明显现象,④中迅速变红 D.温度越高分子运动速率越快

【答案】C。

【解析】A.浓氨水具有挥发性,挥发出氨气,氨气溶于水显碱性,能使酚酞试液变红,所以一段时间后,观察到的现象是无色酚酞溶液变红,浓氨水颜色不变;

B.温度越高,分子运动速率越快,所以③中无色酚酞比②中先变红;

C.①和④中的浓氨水都不变色,故错误;

D.实验中,③中的无色酚酞试液先变成红色,②中的无色酚酞试液后变红色,此现象说明温度越高,分子运动速率越快。

5.下列各种粒子,带负电荷的是( )

A.电子 B.中子 C.质子 D.原子核

【答案】A。

【解析】A、电子带负电荷,故此项正确。

B、中子不带电荷,呈电中性。

C、质子带正电荷,不带负电。

D、原子核带正电。

6.下列描述错误的是( )

A.微观粒子总是在不断运动着

B.决定原子质量大小的主要是质子和中子

C.原子中一定含有质子和电子

D.钠原子和钠离子具有相同的化学性质

【答案】D。

【解析】A、微观粒子总是在不断运动着。

B、电子的质量很小,可以忽略不计,决定原子质量大小的主要是质子和中子。

C、原子中一定含有质子和电子。

D、1个钠原子失去1个电子形成钠离子,钠原子和钠离子的最外层电子数不同,化学性质不相似,故选项说法错误。

7.有核电荷数都小于18的x、y两种元素,y元素的核电荷数为a,x3+与y2﹣的核外电子数相同,x元素的核电荷数是( )

A.a﹣5 B.a+5 C.a﹣3 D.a+2

【答案】B。

【解析】根据核电荷数与核外电子数的关系:核电荷数=核外电子数=质子数,呈中性,为原子;核电荷数(质子数)>核外电子数,带正电,为阳离子,且核电荷数(质子数)﹣电荷数=核外电子数;核电荷数(质子数)<核外电子数,带负电,为阴离子,且核电荷数(质子数)+电荷数=核外电子数。y的核电荷数为a,y2﹣的核外电子数为a+2;根据x、y两种元素离子x3+与y2﹣的核外电子数相同核外电子数相同即核外电子排布相同,所以x3+的核外电子数为a+2,故x原子的核电荷数为a+3+2=a+5。

8.元素X的核电荷数为a,它的阳离子Xm+与元素Y的阴离子Yn﹣的电子层结构相同,则元素Y的核内质子数是( )

A.a + m + n B.a﹣m + n C.a﹣m﹣n D.a + m﹣n

【答案】D。

【解析】在原子中,核电荷数=核内质子数=核外电子数,带电荷的原子或原子团是离子。由于X的核电荷数为a,X m+的是失去m个电子才变成离子的,所以电子数为a +m,Yn﹣的电子数也是a +m,但是Yn﹣得到n个电子才是a +m的,所以Y的质子数是:a +m﹣n。

9.下列关于Mg、Mg2+两种粒子的判断中,正确的是( )

①核电荷数相同;②核外电子数相等;③电子层结构相同;④质量几乎相等;⑤质子数相等;⑥Mg2+比Mg稳定

A.①④⑤ B.①③⑤⑥ C.①④⑤⑥ D.②③④

【答案】C。

【解析】①镁原子失去2个电子后形成镁离子,所以核电荷数相同,故正确;

②镁原子失去2个电子后形成镁离子,所以核外电子数不相等,故错误;

③镁原子失去2个电子后形成镁离子,它们电子层结构不相同,故错误;

④镁原子失去2个电子后形成镁离子,电子的质量很小,所以质量几乎相等,故正确;

⑤镁原子失去2个电子后形成镁离子,所以质子数相等,故正确;

⑥镁原子失去2个电子后形成镁离子,镁离子最外层电子数为8,所以Mg2+比Mg稳定。

10.如图是五种微粒的结构示意图,下列说法不正确的是( )

A.上述五种微粒只涉及四种元素

B.②③⑤表示的微粒性质较稳定

C.①②④属于原子,③⑤属于阴离子

D.①④对应元素组成化合物的化学式为NaF

【答案】C

【详解】

A、核内质子数决定元素的种类,故上述五种微粒只涉及四种元素,此选项表述正确;

B、最外层电子数决定元素的化学性质,当最外层是8电子时,化学性质比较稳定,此选项表述正确;

C、原子不带电,核内质子数等于核外电子数,阴离子带负电,核内质子数小于核外电子数,阳离子带正电,核内质子数大于核外电子数,故①②④属于原子,③属于阳离子,⑤属于阴离子,此选项表述不正确;

D、①对应的元素是F,④对应的元素是Na,两种元素组成化合物的化学式为NaF,此选项表述正确。

故选C。

11.1911年,英国科学家卢瑟福进行了著名的a粒子轰击金箔实验(如图),根据这个实验获得的正确结论是( )

A.金原子核带正电荷

B.金原子是实心球体,紧密排列

C.金原子中有带负电的电子

D.金原子核的质量与a粒子质量相当

【答案】A

【详解】

A、a粒子带正电,一小部分a粒子改变了原来的方向,说明遇到了带正电的微粒才改变了方向,因此金原子核带正电,A正确;

B、由a粒子轰击金箔实验,绝大多数a粒子未发生偏转,可得金原子并非是实心球体,紧密排列,B错误;

C、该实验的三种现象根本不能说明核外电子所带电荷情况,C错误;

D、有极少数的a粒子被反弹了回来,说明遇到了质量很大的东西,即原子核质量很大,D错误。故选A。

12.如图为氟原子的结构示意图,下列有关说法错误的是( )

A.氟原子的最外层电子数为7

B.氟原子核外有2个电子层

C.氟原子易失电子

D.氟原子的核电荷数为9

【答案】C

【详解】

由分析可知:

A、氟原子的最外层电子数为7,说法正确;

B、氟原子核外有2个电子层,说法正确;

C、氟原子最外层电子数为7,大于4,容易得到1个电子形成稳定结构,说法错误;

D、原子中质子数=核电荷数,氟原子的核电荷数为9,说法正确。

13.干冰可以制造云雾缭绕的效果,当喷出的干冰周围出现云雾时,不会发生变化的是

A.二氧化碳分子的质量

B.二氧化碳分子间的相互作用力

C.水分子间的间隔

D.水分子的运动速率

【答案】A

【分析】

干冰升华吸热,温度降低,空气中水蒸气冷凝,可以制造云雾缭绕的效果,该变化没有生成新物质,属于物理变化;

【详解】

A、干冰升华吸热变成气体,二氧化碳分子本身的质量没有改变,符合题意;

B、二氧化碳分子间间隔变大,分子间的相互作用力改变,不符合题意;

C、水蒸气冷凝,水分子间的间隔变小,不符合题意;

D、温度降低,水分子的运动速率变小,不符合题意。

故选A。

14.下列对事实的微观解释不正确的是( )

A.蔗糖放入水中溶解——蔗糖分子分解了

B.墙内开花墙外可闻到花香——分子在不断地运动

C.水壶中的水烧开沸腾后,壶盖被顶起——水分子间的间隔增

D.氧气和液氧都能支持燃烧——构成物质的分子相同,其化学性质相同

【答案】A

【详解】

A、蔗糖放入水中溶解是一个物理变化,蔗糖分子在不断地运动,分子本身没有改变,错误;

B、墙内开花墙外可闻到花香,说明分子在不断地运动,运动到人周围被闻到花香,正确;

C、水壶中的水烧开沸腾后,壶盖被顶起,是因为温度升高,水分子间的间隔增大了,正确;

D、分子是保持物质化学性质的最小粒子;氧气和液氧都能支持燃烧,说明构成物质的分子相同,其化学性质相同,正确。

故选A。

15.下列关于原子的说法不正确的是( )

A.原子在化学变化中能再分 B.原子是不断运动着的

C.原子能直接构成物质 D.原子能构成分子

【答案】A。

【解析】A.原子是化学变化中的最小粒子,所以原子在化学变化中不能再分,故错误;

B.原子是在不断运动的,故正确;

C.原子可以直接构成某些物质,如金属单质、稀有气体等,故正确;

D.分子是由原子构成的,故正确。

16.有关分子和原子说法错误的是( )

A.原子的质量主要集中在原子核上

B.电解水过程中最小的粒子是氢原子和氧原子

C.H2O和H2O2的化学性质不同是因为它们的分子构成不同

D.变瘪的乒乓球放入热水中能鼓起来,是因为分子受热膨胀变大

【答案】D。

【解析】A、原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量可以忽略不计,故A说法正确;

B、原子是化学变化中的最小粒子,所以电解水过程中最小的粒子是氢原子和氧原子,故B说法正确;

C、同种分子性质相同,不同分子性质不同,H2O和H2O2的化学性质不同是因为它们的分子构成不同,故C说法正确;

D、变瘪的乒乓球放入热水中能鼓起来,是因为分子受热分子之间间隔变大,故D说法错误。

17.25m3的石油气在加压的情况下可装入容积为0.024m3的钢瓶中,这说明( )

A.分子是运动的 B.分子的大小可改变

C.分子本身可改变 D.分子之间有间隔

【答案】D。

【解析】解:石油气分子之间有一定的间隔,在加压时分子之间的间隔变小,故25m3的石油气加压液化以后,可以装入0.024m3的钢瓶中。

18.不能说明分子间有间隔的是( )

A.物质的热胀冷缩现象 B.食盐溶解在水中

C.食盐和蔗糖混合均匀 D.等质量的氧气和液氧,氧气体积比液氧大

【答案】C。

【解析】A、物质的热胀冷缩等现象,能说明分子之间有间隔;

B、将食盐溶解于水中,所得食盐溶液各部分的性质相同,能说明分子之间有间隔;

C、食盐和蔗糖均匀混合,是宏观物质之间的问题,不能说明分子之间有间隔;

D、等质量的氧气体积比液氧的大说明分子之间有间隔。

19.我国已启动“嫦娥工程”探月计划,拟于2007年前发射绕月飞行的探测卫星——“嫦娥一号”。人类探月的重要目的之一是勘察、获取地球上蕴藏量很小而月球上却极为丰富的核聚变燃料——“C﹣13”是指原子核内含有6个质子、7个中子的碳原子,则“He﹣3”所指的氦原子核内( )

A.含有3个质子,没有中子 B.含有2个质子,1个中子

C.含有1个质子,2个中子 D.含有3个中子,没有质子

【答案】B。

【解析】由题中信息“13C是指原子核内含有6个质子、7个中子的碳原子”可类比推知3He中的数据3是指相对原子质量,相对原子质量=质子数+中子数,氦原子的质子数是2,所以中子数是1。

20.如图为A、B、C、D、E五种粒子的结构示意图,请按要求填空:

(1)x的值是______。

(2)微粒A对应的元素位于元素周期表第______周期。

(3)微粒D和微粒E形成化合物的化学式为______。

(4)A、B、C、D、E五种粒子对应的元素有______种。

【答案】8 二 Na2S 四

【详解】

(1)在原子中,质子数=核外电子数,x=2+6=8;

(2)微粒A的原子核外有2个电子层,位于元素周期表第二周期;

(3)D、质子数=原子序数,11号元素是钠元素,该微粒中,质子数大于核外电子数,是钠原子失去一个电子后形成的钠离子,E、质子数=原子序数,16号元素是硫元素,该微粒中,质子数小于核外电子数,是硫原子得到2个电子后形成的硫离子,故形成化合物的化学式为:Na2S;

(4)元素是质子数相同的一类原子的总称,B、C质子数相同,属于同种元素,故A、B、C、D、E五种粒子对应的元素有4种。

21.根据以下粒子结构示意图,请回答下列问题:

(1)写出B粒子的符号___________。

(2)以上粒子中化学性质相似的是___________(填字母)。

(3)写出B和D元素组成化合物的化学式___________。

【答案】Mg2+ A 、C MgO

【详解】

(1)B粒子中质子数为12,是12号元素镁元素,核外电子有10个小于质子数,故为带2个单位正电荷的镁离子,Mg2+。

(2)元素化学性质和最外层电子数有密切关系,AC粒子的最外层电子数均为4,其化学性质相似。

(3)B和D元素分别为12号、8号元素,分别为镁元素、氧元素,两者化合价分别为+2、-2,化合物中正负化合价代数和为零,故两者组成化合物的化学式为MgO。

第5讲 物质构成的奥秘

知识点一 微观粒子的特点

【思考】向盛有水的烧杯中加入少量红墨水,会有什么现象?

【结论】科学技术的进步,证明了物质是由微小的粒子——分子、原子和离子构成的。我们通过先进的科学仪器可以观察到分子和原子,还可以移动原子。

1.特点一

【猜想】1滴水中含有多少个水分子?

【结论】分子的质量和体积都很小。

2.特点二

【实验】

实验操作 实验图示 实验现象 实验结论

向盛有40ml蒸馏水的烧杯中加入5~6滴酚酞试液,搅拌均匀,观察溶液的颜色

取少量上述溶液置于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察溶液颜色有什么变化

将烧杯中的酚酞试液分别倒入A、B的两个小烧杯中,另取一个小烧杯C,加入约5ml浓氨水。用一个大烧杯罩住A、C两个小烧杯,烧杯B处于大烧杯外,观察现象

【结论】微观粒子(如分子)总是在不断运动且温度越高,微粒运动速度越快。

【举例】闻到花香、酒精挥发。

3.特点三

【实验】将100mL水与100mL酒精混合,所得体积是否等于200mL

【结论】微观粒子(如分子)之间有间隔,一般而言,气态分子间隔>液态分子间隔>固态分子间隔。温度越高,分子间的间隔就越大;压强越大,分子间的间隔就越小。

【举例】物体的热胀冷缩,给车胎打气。

1.榴莲被誉为“果中之王”,切开榴莲时可闻到特殊香味,这说明( )

A.分子在不断运动 B.分子质量很小

C.分子体积很小 D.分子间有间隔

【答案】A

【解析】我们能闻到榴莲散发出来的特殊香味,是因为榴莲中含有特殊香味的分子在不断地运动,运动到了我们的鼻子中,说明了分子在不断运动。

2.一定条件下,6000L氧气可压入40L的钢瓶中。对此现象的微观解释正确的是( )

A.氧分子间的间隔变小 B.氧分子的质量变小

C.氧分子的体积变小 D.氧分子的数目减少

【答案】A

【解析】由于分子间有间隔,在受压时间隔变小,所以,容积40L的钢瓶中可压入6000L氧气。故选A。

3.下列客现事实对应的微观解释错误的是( )

A.酒香不怕巷子深——分子在不断运动

B.金属很难被压缩——分子间没有间隔

C.过氧化氢溶液是混合物——由不同种分子构成

D.金刚石、石墨的物理性质差异较大——碳原子的排列方式不同

【答案】B

【解析】A、由于分子在不断运动,人们很容易闻到气味,酒香不怕巷子深, 微观解释正确,不符合题意;B、金属很难被压缩是由于分子间间隔较小,微观解释不正确,符合题意;C、过氧化氢溶液中含有水分子和过氧化氢分子,是由不同种分子构成,属于混合物,微观解释正确,不符合题意;D、由于碳原子的排列方式不同,金刚石、石墨的物理性质差异较大,解释正确,不符合题。故选B。

4.对下列现象解释正确的是( )

A.汽油挥发——分子可分 B.花香四溢——分子不断运动

C.冰雪融化——分子很小 D.氧气液化——分子体积变小

【答案】B

【解析】A、汽油挥发,是因为分子在不断运动,从而导致汽油挥发出去,不符合题意;B、花香四溢,是因为分子在不断运动,引起花香的分子四处扩散,从而花香四溢,符合题意;C、冰雪融化,是因为分子之间存在间隔,冰融化成水,分子之间的间隔变小,不符合题意;D、氧气液化,是因为分子之间的间隔变小,不符合题意。故选B。

5.下列客观事实对应的微观解释错误的是( )

选项 客观事实 微观解释

A 金刚石和石墨物理性质存在明显差异 碳原子排列方式不同

B 炒菜时闻到香味 分子在不停地运动

C 压缩的乒乓球放入热水中重新鼓起 乒乓球内每个分子的体积都增大

D CO2和CO的化学性质不同 分子构成不同

【答案】C

【解析】A、金刚石中碳原子是成网状排列,一个碳原子周围有四个碳原子,石墨中的碳原子是成片层排列,碳原子排列方式不同,金刚石和石墨物理性质存在明显差异,不符合题意;B、炒菜时闻到香味,说明香味分子在不断运动,运动到空气中,进入人们的鼻腔,便闻到了香味,不符合题意;C、压缩的乒乓球放入热水中,乒乓球内每个分子间的分子间隔增大,而重新鼓起,符合题意;D、CO2和CO的化学性质不同,是因为它们分子的构成不同,不同种的分子化学性质不同,不符合题意。故选C。

1.湘潭又名“莲城”,初夏时节,荷花盛开,花香怡人,这主要是因为( )

A.分子之间有间隔 B.分子质量很小

C.分子在不断运动 D.分子由原子构成

【答案】C

【详解】

花香怡人说明分子在不停地运动,使人们闻到花香,故体现了分子在不断运动,故选C。

2.按图所示进行实验。当观察到热水大面积变成红色时,冷水中只有品红周围变成红色。对该现象的微观解释合理的是( )

A.温度越高,分子质量越小 B.温度越高,分子体积越大

C.温度越高,分子间隔越小 D.温度越高,分子运动越快

【答案】D

【详解】分子是不断运动的,分子的运动与温度有关,温度越高,分子运动越快。

故选D。

3.下列对宏观事实的解释错误的是( )

A.品红在热水中扩散的更快—温度升高,分子运动加快

B.铁在空气中只发生红热现象,在氧气中剧烈燃烧—氧气含量不同

C.一氧化碳和二氧化碳化学性质不同—原子种类不同,性质不同

D.明矾可以净水—生成的胶状物能吸附杂质

【答案】C

【详解】A、品红在热水中扩散的更快是因为温度升高,分子运动加快,正确;

B、铁在空气中只发生红热现象,在氧气中剧烈燃烧是因为氧气含量不同,氧气浓度越大反应越剧烈,正确;

C、分子是保持物质化学性质的最小粒子;一氧化碳和二氧化碳化学性质不同是因为分子种类不同,化学性质不同,错误;

D、明矾可以净水是因为生成的胶状物能吸附杂质,正确。

故选C。

4. “荷花送香气”说明了( )

A.分子之间有间隔 B.分子具有一定质量

C.分子可以分成原子 D.分子在不断运动

【答案】D

【详解】

A、荷花送香气,能闻到荷花香与分子之间有间隔无关,选项说法不正确;

B、荷花送香气,能闻到荷花香与分子具有一定质量无关,选项说法不正确;

C、荷花送香气,能闻到荷花香与分子可以分成原子无关,选项说法不正确;

D、荷花送香气,是因为荷花中含有的香味分子在不断运动,向四周扩散,所以人们能闻到荷花香味,故选项说法正确。故选D。

5.俗话说:“酒香不怕巷子深”。从分子的角度解释正确的是( )

A.分子大小发生改变 B.分子之间有间隔

C.分子可以再分 D.分子在不断运动

【答案】D

【详解】“酒香不怕巷子深”,是因为分子在不断运动,分子的大小不变,与分子之间有间隔、分子可以再分无关。

故选D。

知识点二 分子和原子

1.由分子和原子构成的物质

(1)水的构成

(2)二氧化碳的构成

(3)铁的构成

【结论】

分子由原子构成;由分子构成的物质:水、氧气、二氧化碳、氢气等;由原子构成的物质:金属、稀有气体、固态非金属(碳、硫等)。

2.物质变化的实质

从分子的角度看,水的蒸发和水的分解两种变化有什么不同?

(1)水的蒸发:

水由液态变为气态,水分子本身没有变,水的化学性质也没有变。只是分子的间隔和排列方式发生了改变。

(2)水的分解:

每个水分子分裂成两个氢原子和一个氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子。水分子变为氢分子和氧分子,分子发生了改变,不再保持水的化学性质。

3.分子的定义

由分子构成的物质,分子是其保持物质化学性质的最小粒子。举例:水分子是保持水化学性质的最小粒子;氧分子是保持氧气化学性质的最小粒子。

【注意】①“保持”的含义是指构成该物质的每一个分子与该物质的化学性质是一致的;②分子只能保持物质的化学性质,不能保持物质的物理性质;③“最小”不是绝对意义上的“没有比它更小的粒子”的意思,而是“保持物质化学性质的最小”。

4.原子的定义

化学变化的微观本质:分子的破裂和原子的重新组合。

原子的定义:原子是化学变化中的最小粒子。 (原子在化学变化中不可再分)

【注意】①原子也是构成物质的基本粒子之一,如稀有气体、金属都是由原子直接构成的;②原子在化学变化中不能再分,即化学反应中不能将原子分成更小的粒子,但脱离“化学反应”这一起前提,原子仍可分成更小的粒子;③由原子构成的物质,原子保持其化学性质。

用微观理论区别混合物和纯净物、物理变化和化学变化

宏观 微观

化学变化 有新物质生成 有新分子生成

物理变化 没有新物质生成 没有新分子生成

纯净物 只含一种物质 只含一种分子

混合物 含有两种或以上物质 含有两种或以上分子

注意:需要考虑有些物质由原子直接构成

6.分子、原子的联系与区别

分子 原子

概念 分子是其保持物质化学性质的最小粒子 原子是化学变化中的最小粒子

性质 质量和体积都很小 不断地运动 分子间有间隔 同种物质的分子性质相同 质量和体积都很小 不断地运动 原子间有间隔 同种原子性质相同

联系 有的物质由分子构成,有的物质由原子直接构成,分子是由原子构成的

区别 在化学变化中,分子可分,原子不可分

1.下列物质由分子构成的是( )

A.铜 B.汞 C.氢气 D.硫酸镁

【答案】C

【解析】A、铜由铜原子构成,不符合题意;B、汞由汞原子构成,不符合题意;C、氢气由氢分子构成,符合题意;D、硫酸镁由镁离子和硫酸根离子构成,不符合题意。故选C。

2.物质是由微观粒子构成的,下列物质由原子直接构成的是( )

A.金刚石 B.水蒸气

C.氯化钠 D.碳酸钠

【答案】A

【解析】A、金刚石是由碳原子直接构成,符合题意。B、水蒸气是由水分子直接构成,不符合题意。C、氯化钠是由氯离子和钠离子构成,不符合题意。D、碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子构成的,不符合题意。故选A。

1.下列关于原子、分子的叙述中,正确的是( )

①分子、原子都是构成物质的粒子;②分子大、原子小;③分子之间有间隔,原子之间没有;④分子能保持物质的化学性质,原子不能;⑤分子在化学变化中可以再分,原子在化学变化中不能再分;⑥分子、原子都在不停地运动。

A.①②③ B.②③④ C.④⑤⑥ D.①⑤⑥

【解析】D。

【解析】①分子、原子都是构成物质的粒子,正确;②分子和原子不能直接比较大小,错误;③分子和原子之间都有一定的间隔,错误;④由原子构成的物质,其化学性质由原子保持,错误;⑤分子在化学变化中可以再分,原子在化学变化中不能再分,正确;⑥分子、原子都在不停地运动,正确。

2.下列物质由分子构成的是( )

A.氢氧化钾 B.铝 C.金刚石 D.水

【答案】D

【详解】

A、氢氧化钾是由钾离子和氢氧根离子构成的,不符合题意;

B、铝是由铝原子构成的,不符合题意;

C、金刚石由碳原子构成的,不符合题意;

D、水由水分子构成的,符合题意;故选D。

3.莫道雪融便无迹,雪融成水水成冰”,其中涉及有关物质的说法错误的是( )

A.冰和水的化学性质不同 B.冰和水的相对分子质量相同

C.雪和水的分子间隔不同 D.雪融成水是物理变化

【答案】A

【详解】

A、分子是保持物质化学性质的最小粒子,冰和水都是水分子构成的,化学性质相同,说法错误;

B、冰和水的相对分子质量相同,说法正确;

C、雪融化成水是因为分之间的间隔变小的缘故,雪和水的分子间隔不同,说法正确;

D、雪融成水是由固态变为液态,只是状态的改变,没有新物质生成,属于物理变化,说法正确;

故选:A。

4.如图所示为今年在三星堆遗址中发现的金面具残片,经测定该面具含金量约为85%。下列有关说法正确的是( )

A.金的元素符号为aU B.金容易被锈蚀

C.金单质由金原子构成 D.金的相对原子质量为197g

【答案】C

【详解】

A、书写元素符号时,由两个字母表示的元素符号,第二个字母必须小写,故金的元素符号为:Au,不符合题意;

B、金的化学性质稳定,不容易被锈蚀,不符合题意;

C、金是由金原子构成,符合题意;

D、相对原子质量是一个比值,单位为“1”,不是“g”,故金的相对原子质量为197,不符合题意。故选C。

知识点三 原子的结构

1.原子的构成

原子的构成示意图

质子(每个质子带一个单位正电荷)

原子核

原子 中子(不带电)

核外电子(每个电子带一个单位负电荷)

【解释】

(1)原子核所带的正电荷数与核外电子所带的负电荷数,电量相等,电性相反,所以原子不显电性。

(2)在原子中, 质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数

几种原子的构成

原子种类 质子数 中子数 核外电子数

氢 1 0 1

碳 6 6 6

氧 8 8 8

钠 11 12 11

氯 17 18 17

(3)原子的质量主要集中在原子核上。

粒子种类 质量

质子 1.6726×10-27Kg

中子 1.6749×10-27Kg

电子 质子质量的1/1836

(4)原子核质量大,体积小,电子在空间里作高速的运动,并不是所有的原子都有中子。

1.科学家最近研发出用铝镓合金制备氢气的新工艺。镓原子的质子数为31,相对原子质量为70.则镓原子的核外电子数为( )

A.31 B.39 C.70 D.101

【答案】A。

【解析】因为在原子中:核电荷数=质子数=核外电子数,由题意镓原子的质子数为31,则镓原子的核外电子数为31。

2.不久前,某国决定将核废水排放入海引发国际争论。核废水中含有氚、锶、铯等放射性元素。已知氚原子的核内质子数为1,中子数为2.下列关于氚、氢两种原子的说法正确的是( )

A.属于不同种元素 B.都有中子,但数目不同

C.最外层电子数相同 D.相对原子质量相同

【答案】C

【详解】

A、氚原子和氢原子质子数都为1,属于同种元素,A错误。

B、氢原子没有中子,氚原子中子数为2,B错误。

C、氚原子和氢原子质子数都为1,最外层电子数相同也为1,C正确。

D、氢原子相对原子质量1,氚原子的核内质子数为1,中子数为2相对原子质量1+2=3,不相同,D错误。

故选:C。

1.下列关于原子的叙述中,正确的是( )

A.原子的质量主要集中在原子核上

B.原子中质子数一定等于中子数

C.原子一定是由质子、中子、电子三种微粒构成

D.原子核带正电荷,电子带负电荷,因此原子是显电性的

【答案】A。

【解析】A、电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上。故正确;

B、在原子里质子数=电子数,但中子数不一定相等;故错误;

C、氢原子原子核内只有质子,没有中子;故错误;

D、由于原子核和电子所带的电量相等但电性相反,所以整个原子不显电性;故错误。

知识点四 离子

1.核外电子排布

(1)分层排布

核外电子在分层排布时,总是优先排布在能量较低、离核较近的电子层上。每一个电子层上所能容纳的电子数不同:第一层最多容纳2个电子;第二层最多容纳8个电子;最外层最多不超过8个电子。

(2)原子结构示意图

氧原子结构示意图

请写出前20号原子的结构示意图

(3)原子结构与性质的关系

原子的分类 最外层电子数 得失电子趋势 化学性质 举例

稀有气体原子 8个(氦为2个) 相对稳定 稳定 氦、氖、氩等

金属原子 一般少于4个 易失去最外层电子 不稳定 锂、钠、镁等

非金属原子 一般多于4个 易得到电子 不稳定 氧、硫、氯等

①相对稳定结构:当粒子只有一个电子层时,该层上有2个电子为稳定结构;当粒子有多个电子层时,最外层有8个电子为相对稳定结构;

②原子的化学性质主要取决于原子的最外层电子数。

2. 离子是带电的原子或原子团

(1)离子的形成

①金属原子的最外层电子一般少于4个,在化学反应过程中易失去电子,质子数大于核外电子数,所以带正电荷,为阳离子,电子层数减少1层。

②非金属原子的最外层电子一般多于4个,在化学反应过程中易得到电子,质子数小于核外电子数,所以带负电荷,为阴离子,电子层数不变。

(2)离子符号的意义

表示一种离子及一个离子所带的电荷数。

(3)离子符号周围数字的意义:如下图所示(数字“2”的意义)

表示每个镁离子带2个单位正电荷

2Mg2+

表示2个镁离子

3. 常见离子及其符号

离子 定义 离子的名称及其符号

阳离子 失去电子的原子带正电荷,叫做阳离子。 氢离子(H+)、钠离子(Na+)、镁离子(Mg2+)、 铝离子(Al3+)、 铵根离子(NH4+)等

阴离子 得到电子的原子带负电荷,叫做阴离子。 氯离子(Cl-)、氧离子(O2-)、硫离子(S2-)、氢氧根离子(OH-)、 硫酸根离子(SO42-)等

常见的原子团 硫酸根离子:SO42-、 碳酸根离子:CO32-、 硝酸根离子:NO3-、 氢氧根离子:OH-、 铵根离子: NH4+

4. 离子化合物形成的过程

以氯化钠形成为例:钠原子失去一个电子,氯原子得到一个电子,最外层都达到稳定结构,二者在静电的作用下相互结合,成为氯化钠,如下所示:

1.关于钠原子(Na)和钠离子(Na+)的叙述中判断正确的是( )

①核电荷数相同 ②核外电子数相同 ③钠离子(Na+)较稳定 ④核内质子数相等

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

【答案】B。

【解析】①钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,核电荷数不变,钠原子和钠离子具有相同的核电荷数,故此说法正确。

②钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,钠原子和钠离子的核外电子数不同,故此说法错误。③钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,最外层达到8个电子的稳定结构,所以钠离子(Na+)较稳定,故此说法正确。

④钠原子失去最外层的1个电子形成钠离子,核内质子数不变,钠原子和钠离子具有相同的质子数,故此说法正确。

故①③④说法正确。

2.如图为氧原子的结构示意图,从图中可获得的信息是( )

A.氧原子核内质子数为8、中子数为0,核外电子数为8

B.氧原子核外第一层上有6个电子

C.氧原子的原子核在整个原子中所占体积极小

D.氧原子在化学反应中容易得到2个电子

【答案】D

【解析】A、氧原子核内质子数为8、中子数为,质子数=核外电子数,核外电子数为8,故A不正确;B、氧原子核外第一层上有2个电子,故B不正确;C、原子是由原子核和核外电子构成的,原子核在原子中所占体积极小,则氧原子的原子核在整个原子中所占体积极小,但是原子结构示意图不能得到该信息,故C错误;D、氧原子的最外层电子数为6,大于4,在化学反应中容易得到2个电子,故D正确。故选D。故选D。

3.如图为某粒子结构示意图,下列说法错误的是( )

A.该粒子属于非金属元素

B.该粒子核外电子数为17

C.该粒子具有3个电子层

D.在化学反应中,该元素原子易得电子形成Cl-

【答案】B

【解析】A、该粒子的质子数是17,属于氯元素,其原子的最外层电子数为7,多于4个,易得电子,氯元素属于非金属元素,选项A正确;B、由图可知该粒子核外电子数为18,选项B错误;C、由图可知该粒子具有3个电子层,选项C正确;D、原子中,质子数=核外电子数,因此氯原子的最外层电子数为7。在化学反应中,1个氯原子易得1个电子形成Cl-,选项D正确。故选B。

4.如图为氯原子的原子结构示意图。下列说法不正确的是( )

A.氯原子的质子数为17

B.氯原子在化学变化中易失电子

C.氯原子的第二层电子数为8

D.氯原子核外有3个电子层

【答案】B

【解析】A、由氯原子的结构示意图可以看出:圆圈内的数字是17,该元素原子核内有17个质子,故正确;

B、氯原子的最外层上电子数是7,大于4,在反应中易得到电子,故不正确;C、由氯原子的结构示意图可知,氯原子的第二层电子数为8,故正确;D、由氯原子的结构示意图可知,氯原子有三个电子层,故正确。故选B。

5. “宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一。下图是四种粒子的结构示意图,下列说法不正确的是( )

A.③④属于同种元素 B.①④均表示离子

C.③④化学性质相似 D.②和③可形成化合物AlCl3

【答案】C

【解析】A、元素是质子数相同的一类原子的总称,③④质子数相同,属于同种元素,不符合题意;B、①质子数大于核外电子数,表示阳离子;④质子数小于核外电子数,表示阴离子,均表示离子,不符合题意;

C、③④最外层电子数不同,化学性质不相似,符合题意;D、质子数=原子序数,13号元素是铝元素,通常显+3价,17号元素是氯元素,通常显-1价,故②和③可形成化合物AlCl3,不符合题意。故选C。

1.某元素R的原子序数为m,能够形成核外有x个电子的Rn+离子,则下列关系式一定正确的是( )

A.m=n B.m=n+x C.m=n﹣x D.m=x﹣n

【答案】B。

【解析】A、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m不一定等于n;

B、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m=n + x,故B正确;

C、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m=n + x,而不是m=n﹣x;

D、Rn+离子是表示失去n个电子后形成的阳离子,所以m=n + x,而不是m=x﹣n。

2.某元素的原子结构示意图如图,其中y=_____。该元素与原子序数为11的元素组成的化合物的化学式为_____。

【答案】16 Na2S

【解析】由该原子结构示意图可知,该原子核外有三个电子层,第一层有2个电子,第三层上有6个电子,则第二层上有8个电子;在原子中,质子数=核外电子数,即y=2+8+6=16;该原子在化学反应中易得到2个电子而显﹣2价,原子序数为11的元素是钠元素,在化合物中显+1价,二者组成的化合物的化学式为Na2S。

3.氟的原子结构示意图为,氟离子的符号为______________,则单氟磷酸钠( Na2PO3F)中磷元素的化合价为________________________。

【答案】F- +5

【解析】由氟原子结构示意图可知,氟原子的最外层有7个电子,在化学反应中易得到1个电子而形成带有1个单位负电荷的氟离子:F-;在化合物中,钠元素的化合价为+1,氧元素的化合价为-2,氟元素的化合价为-1,设单氟磷酸钠中磷元素的化合价为x,根据在化合物中正负化合价代数和为零得:(+1)×2+x+(-2)×3+(-1)=0,x=+5。

4.根据下列所提供的粒子结构示意图回答问题。

(1)五种粒子对应的元素中属于同种元素的是_____________(填序号)。

(2)粒子E所对应的元素位于元素周期表的第____________周期。

(3)A、B、C所对应的三种元素能组成一种常见的盐,该盐的化学式为_______________。

【答案】(1)CD ;(2)四;(3)NH4NO3

【解析】(1)元素是质子数相同的一类原子的总称,C、D质子数相同,属于同种元素;(2)粒子E,质子数大于核外电子数,故是原子失去了最外层一个电子后形成的阳离子,原子核外有4个电子层,位于第四周期;(3)质子数=原子序数,A是1号元素,是氢元素;B是7号元素是氮元素;C是8号元素,是氧元素,它们能组成一种常见的盐硝酸铵,化学式为:NH4NO3。

知识点五 相对原子质量

1.定义

以碳12原子的质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它相比较得到的比,作为这种原子的相对原子质量。

注:①符号为Ar; ②碳12原子是含有6个质子,6个中子的碳原子,它的质量为1.992×10-26Kg。

2.计算公式

3.单位

相对原子质量是一个比值,单位为“1”,省略不写。

注:相对原子质量是一个比值,它不是一个原子的实际质量,但是能够反映出一个原子实际质量的相对大小。

4.近似公式

相对原子质量≈质子数+中子数

1.(2019 市中区校级模拟)已知在某原子中共有的粒子数为40,其中不带电的粒子数为14,则该原子的相对原子质量为( )

A.54 B.13 C.27 D.26

【答案】C。

【解析】原子一般是由质子、中子、电子构成的,其中中子不带电,一个质子带一个单位的正电荷,一个电子带一个单位的负电荷,已知该元素的一个原子中14个微粒不带电,也就是说有14个中子,质子和电子共有40﹣14=26,又因为在原子中质子数=核外电子数,故质子数为13,而相对原子质量≈质子数+中子数,故该原子的相对原子质量=13+14=27。

1.已知可作为相对原子质量标准的一个碳12原子的质量为m kg,若一个铁原子的质量为n kg,则铁的相对原子质量为?(写出计算过程)

【答案】铁的相对原子质量为。

【解析】已知一个碳原子的质量为m kg,一个铁原子的质量为n kg,则铁原子的相对原子质量为:=。

1.用微粒的观念学习化学有助于更好地学习物质的构成,对下列现象的微观解释不正确的是( )

A.5mL苯和5mL冰醋酸混合后体积大于10mL﹣﹣分子体积变大

B.将少量白糖加入水中,不久后白糖“消失”﹣﹣微粒是不断运动的

C.氧化汞受热分解生成汞和氧气﹣﹣在化学变化中,分子可分

D.氧气和液氧都具有助燃性﹣﹣相同物质的分子,其化学性质相同

【答案】A。

【解析】A、5mL苯和5mL冰醋酸混合后体积大于10mL,是因为分子间的间隔发生了改变,故选项解释错误。

B、将少量白糖加入水中,不久后白糖”消失”,是因为微粒是不断运动的。

C、氧化汞受热分解生成汞和氧气,说明在化学变化中,分子可分。

D、氧气和液氧都具有助燃性,是因为它们分子的构成相同,同种的分子性质相同。

2.从分子和原子的角度解释下列事实,其中不正确的是( )

A.热胀冷缩说明分子间有间隔

B.花香四溢说明分子不断运动

C.食物腐烂说明分子本身发生改变

D.分子可以分成原子说明原子是最小的粒子

【答案】D。

【解析】A、热胀冷缩,是因为分子间的间隔发生了改变。

B、花香四溢,是因为花香中含有的分子是在不断运动的,向四周扩散,使人们闻到花香。

C、食物腐败,是因为分子本身发生了改变。

D、分子可以分成原子不能说明原子是最小的粒子,故选项解释错误。

3.下列关于干冰和二氧化碳气体说法正确的是( )

A.分子间的间隔不同 B.化学性质不同

C.分子质量不同 D.分子运动速率相同

【答案】A。

【解析】A、干冰和二氧化碳的状态不同,分子之间间隔不同,故A正确;

B、同种分子化学性质相同,干冰和二氧化碳都是由二氧化碳分子构成;

C、干冰和二氧化碳都是由二氧化碳分子构成,分子质量相同;

D、干冰和二氧化碳的状态不同,分子之间间隔不同,分子运动速率不同。

4.小明用如图所示装置探究分子的性质。下列有关现象和结论的说法错误的是( )

A.①和④中无明显现象 B.③中无色酚酞比②中先变红

C.①中无明显现象,④中迅速变红 D.温度越高分子运动速率越快

【答案】C。

【解析】A.浓氨水具有挥发性,挥发出氨气,氨气溶于水显碱性,能使酚酞试液变红,所以一段时间后,观察到的现象是无色酚酞溶液变红,浓氨水颜色不变;

B.温度越高,分子运动速率越快,所以③中无色酚酞比②中先变红;

C.①和④中的浓氨水都不变色,故错误;

D.实验中,③中的无色酚酞试液先变成红色,②中的无色酚酞试液后变红色,此现象说明温度越高,分子运动速率越快。

5.下列各种粒子,带负电荷的是( )

A.电子 B.中子 C.质子 D.原子核

【答案】A。

【解析】A、电子带负电荷,故此项正确。

B、中子不带电荷,呈电中性。

C、质子带正电荷,不带负电。

D、原子核带正电。

6.下列描述错误的是( )

A.微观粒子总是在不断运动着

B.决定原子质量大小的主要是质子和中子

C.原子中一定含有质子和电子

D.钠原子和钠离子具有相同的化学性质

【答案】D。

【解析】A、微观粒子总是在不断运动着。

B、电子的质量很小,可以忽略不计,决定原子质量大小的主要是质子和中子。

C、原子中一定含有质子和电子。

D、1个钠原子失去1个电子形成钠离子,钠原子和钠离子的最外层电子数不同,化学性质不相似,故选项说法错误。

7.有核电荷数都小于18的x、y两种元素,y元素的核电荷数为a,x3+与y2﹣的核外电子数相同,x元素的核电荷数是( )

A.a﹣5 B.a+5 C.a﹣3 D.a+2

【答案】B。

【解析】根据核电荷数与核外电子数的关系:核电荷数=核外电子数=质子数,呈中性,为原子;核电荷数(质子数)>核外电子数,带正电,为阳离子,且核电荷数(质子数)﹣电荷数=核外电子数;核电荷数(质子数)<核外电子数,带负电,为阴离子,且核电荷数(质子数)+电荷数=核外电子数。y的核电荷数为a,y2﹣的核外电子数为a+2;根据x、y两种元素离子x3+与y2﹣的核外电子数相同核外电子数相同即核外电子排布相同,所以x3+的核外电子数为a+2,故x原子的核电荷数为a+3+2=a+5。

8.元素X的核电荷数为a,它的阳离子Xm+与元素Y的阴离子Yn﹣的电子层结构相同,则元素Y的核内质子数是( )

A.a + m + n B.a﹣m + n C.a﹣m﹣n D.a + m﹣n

【答案】D。

【解析】在原子中,核电荷数=核内质子数=核外电子数,带电荷的原子或原子团是离子。由于X的核电荷数为a,X m+的是失去m个电子才变成离子的,所以电子数为a +m,Yn﹣的电子数也是a +m,但是Yn﹣得到n个电子才是a +m的,所以Y的质子数是:a +m﹣n。

9.下列关于Mg、Mg2+两种粒子的判断中,正确的是( )

①核电荷数相同;②核外电子数相等;③电子层结构相同;④质量几乎相等;⑤质子数相等;⑥Mg2+比Mg稳定

A.①④⑤ B.①③⑤⑥ C.①④⑤⑥ D.②③④

【答案】C。

【解析】①镁原子失去2个电子后形成镁离子,所以核电荷数相同,故正确;

②镁原子失去2个电子后形成镁离子,所以核外电子数不相等,故错误;

③镁原子失去2个电子后形成镁离子,它们电子层结构不相同,故错误;

④镁原子失去2个电子后形成镁离子,电子的质量很小,所以质量几乎相等,故正确;

⑤镁原子失去2个电子后形成镁离子,所以质子数相等,故正确;

⑥镁原子失去2个电子后形成镁离子,镁离子最外层电子数为8,所以Mg2+比Mg稳定。

10.如图是五种微粒的结构示意图,下列说法不正确的是( )

A.上述五种微粒只涉及四种元素

B.②③⑤表示的微粒性质较稳定

C.①②④属于原子,③⑤属于阴离子

D.①④对应元素组成化合物的化学式为NaF

【答案】C

【详解】

A、核内质子数决定元素的种类,故上述五种微粒只涉及四种元素,此选项表述正确;

B、最外层电子数决定元素的化学性质,当最外层是8电子时,化学性质比较稳定,此选项表述正确;

C、原子不带电,核内质子数等于核外电子数,阴离子带负电,核内质子数小于核外电子数,阳离子带正电,核内质子数大于核外电子数,故①②④属于原子,③属于阳离子,⑤属于阴离子,此选项表述不正确;

D、①对应的元素是F,④对应的元素是Na,两种元素组成化合物的化学式为NaF,此选项表述正确。

故选C。

11.1911年,英国科学家卢瑟福进行了著名的a粒子轰击金箔实验(如图),根据这个实验获得的正确结论是( )

A.金原子核带正电荷

B.金原子是实心球体,紧密排列

C.金原子中有带负电的电子

D.金原子核的质量与a粒子质量相当

【答案】A

【详解】

A、a粒子带正电,一小部分a粒子改变了原来的方向,说明遇到了带正电的微粒才改变了方向,因此金原子核带正电,A正确;

B、由a粒子轰击金箔实验,绝大多数a粒子未发生偏转,可得金原子并非是实心球体,紧密排列,B错误;

C、该实验的三种现象根本不能说明核外电子所带电荷情况,C错误;

D、有极少数的a粒子被反弹了回来,说明遇到了质量很大的东西,即原子核质量很大,D错误。故选A。

12.如图为氟原子的结构示意图,下列有关说法错误的是( )

A.氟原子的最外层电子数为7

B.氟原子核外有2个电子层

C.氟原子易失电子

D.氟原子的核电荷数为9

【答案】C

【详解】

由分析可知:

A、氟原子的最外层电子数为7,说法正确;

B、氟原子核外有2个电子层,说法正确;

C、氟原子最外层电子数为7,大于4,容易得到1个电子形成稳定结构,说法错误;

D、原子中质子数=核电荷数,氟原子的核电荷数为9,说法正确。

13.干冰可以制造云雾缭绕的效果,当喷出的干冰周围出现云雾时,不会发生变化的是

A.二氧化碳分子的质量

B.二氧化碳分子间的相互作用力

C.水分子间的间隔

D.水分子的运动速率

【答案】A

【分析】

干冰升华吸热,温度降低,空气中水蒸气冷凝,可以制造云雾缭绕的效果,该变化没有生成新物质,属于物理变化;

【详解】

A、干冰升华吸热变成气体,二氧化碳分子本身的质量没有改变,符合题意;

B、二氧化碳分子间间隔变大,分子间的相互作用力改变,不符合题意;

C、水蒸气冷凝,水分子间的间隔变小,不符合题意;

D、温度降低,水分子的运动速率变小,不符合题意。

故选A。

14.下列对事实的微观解释不正确的是( )

A.蔗糖放入水中溶解——蔗糖分子分解了

B.墙内开花墙外可闻到花香——分子在不断地运动

C.水壶中的水烧开沸腾后,壶盖被顶起——水分子间的间隔增

D.氧气和液氧都能支持燃烧——构成物质的分子相同,其化学性质相同

【答案】A

【详解】

A、蔗糖放入水中溶解是一个物理变化,蔗糖分子在不断地运动,分子本身没有改变,错误;

B、墙内开花墙外可闻到花香,说明分子在不断地运动,运动到人周围被闻到花香,正确;

C、水壶中的水烧开沸腾后,壶盖被顶起,是因为温度升高,水分子间的间隔增大了,正确;

D、分子是保持物质化学性质的最小粒子;氧气和液氧都能支持燃烧,说明构成物质的分子相同,其化学性质相同,正确。

故选A。

15.下列关于原子的说法不正确的是( )

A.原子在化学变化中能再分 B.原子是不断运动着的

C.原子能直接构成物质 D.原子能构成分子

【答案】A。

【解析】A.原子是化学变化中的最小粒子,所以原子在化学变化中不能再分,故错误;

B.原子是在不断运动的,故正确;

C.原子可以直接构成某些物质,如金属单质、稀有气体等,故正确;

D.分子是由原子构成的,故正确。

16.有关分子和原子说法错误的是( )

A.原子的质量主要集中在原子核上

B.电解水过程中最小的粒子是氢原子和氧原子

C.H2O和H2O2的化学性质不同是因为它们的分子构成不同

D.变瘪的乒乓球放入热水中能鼓起来,是因为分子受热膨胀变大

【答案】D。

【解析】A、原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量可以忽略不计,故A说法正确;

B、原子是化学变化中的最小粒子,所以电解水过程中最小的粒子是氢原子和氧原子,故B说法正确;

C、同种分子性质相同,不同分子性质不同,H2O和H2O2的化学性质不同是因为它们的分子构成不同,故C说法正确;

D、变瘪的乒乓球放入热水中能鼓起来,是因为分子受热分子之间间隔变大,故D说法错误。

17.25m3的石油气在加压的情况下可装入容积为0.024m3的钢瓶中,这说明( )

A.分子是运动的 B.分子的大小可改变

C.分子本身可改变 D.分子之间有间隔

【答案】D。

【解析】解:石油气分子之间有一定的间隔,在加压时分子之间的间隔变小,故25m3的石油气加压液化以后,可以装入0.024m3的钢瓶中。

18.不能说明分子间有间隔的是( )

A.物质的热胀冷缩现象 B.食盐溶解在水中

C.食盐和蔗糖混合均匀 D.等质量的氧气和液氧,氧气体积比液氧大

【答案】C。

【解析】A、物质的热胀冷缩等现象,能说明分子之间有间隔;

B、将食盐溶解于水中,所得食盐溶液各部分的性质相同,能说明分子之间有间隔;

C、食盐和蔗糖均匀混合,是宏观物质之间的问题,不能说明分子之间有间隔;

D、等质量的氧气体积比液氧的大说明分子之间有间隔。

19.我国已启动“嫦娥工程”探月计划,拟于2007年前发射绕月飞行的探测卫星——“嫦娥一号”。人类探月的重要目的之一是勘察、获取地球上蕴藏量很小而月球上却极为丰富的核聚变燃料——“C﹣13”是指原子核内含有6个质子、7个中子的碳原子,则“He﹣3”所指的氦原子核内( )

A.含有3个质子,没有中子 B.含有2个质子,1个中子

C.含有1个质子,2个中子 D.含有3个中子,没有质子

【答案】B。

【解析】由题中信息“13C是指原子核内含有6个质子、7个中子的碳原子”可类比推知3He中的数据3是指相对原子质量,相对原子质量=质子数+中子数,氦原子的质子数是2,所以中子数是1。

20.如图为A、B、C、D、E五种粒子的结构示意图,请按要求填空:

(1)x的值是______。

(2)微粒A对应的元素位于元素周期表第______周期。

(3)微粒D和微粒E形成化合物的化学式为______。

(4)A、B、C、D、E五种粒子对应的元素有______种。

【答案】8 二 Na2S 四

【详解】

(1)在原子中,质子数=核外电子数,x=2+6=8;

(2)微粒A的原子核外有2个电子层,位于元素周期表第二周期;

(3)D、质子数=原子序数,11号元素是钠元素,该微粒中,质子数大于核外电子数,是钠原子失去一个电子后形成的钠离子,E、质子数=原子序数,16号元素是硫元素,该微粒中,质子数小于核外电子数,是硫原子得到2个电子后形成的硫离子,故形成化合物的化学式为:Na2S;

(4)元素是质子数相同的一类原子的总称,B、C质子数相同,属于同种元素,故A、B、C、D、E五种粒子对应的元素有4种。

21.根据以下粒子结构示意图,请回答下列问题:

(1)写出B粒子的符号___________。

(2)以上粒子中化学性质相似的是___________(填字母)。

(3)写出B和D元素组成化合物的化学式___________。

【答案】Mg2+ A 、C MgO

【详解】

(1)B粒子中质子数为12,是12号元素镁元素,核外电子有10个小于质子数,故为带2个单位正电荷的镁离子,Mg2+。

(2)元素化学性质和最外层电子数有密切关系,AC粒子的最外层电子数均为4,其化学性质相似。

(3)B和D元素分别为12号、8号元素,分别为镁元素、氧元素,两者化合价分别为+2、-2,化合物中正负化合价代数和为零,故两者组成化合物的化学式为MgO。

同课章节目录