华师大版七年级上册第18课:我说“民族融合”——探究活动(三)

文档属性

| 名称 | 华师大版七年级上册第18课:我说“民族融合”——探究活动(三) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-11-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。民族大融合故事会第18课 探究活动——“民族融合”民族融合故事会一、赵武灵王胡服骑射

赵武灵王,约生于赵肃侯十年(前340年),卒于赵惠文王四年(前295年),名雍,三家分晋后赵国的第六代国君(前325年至前299年在位,执政27年)。周赧王十六年(前299年),他将王位传给了次子赵何,即赵惠文王,自称“主父”他是我国封建社会初期一位雄才大略的政治家和军事家,他所推行的“胡服骑射”政策,对于当时和以后中国社会的发展都产生了积极的影响。

史家又称他为“赵主父”。 赵武灵王在位期间,正处在战国中后期,列国间战争频仍,兼并之势愈演愈烈,各诸侯国均在发愤图强,以图立于不败之地。进而吞并诸国,称霸华夏。当时,赵都邯郸,疆土主要有当今河北省南部、山西省中部和陕西省东北隅。其周围被齐、中山、燕、林胡、楼烦、东胡、秦、韩、魏等国包围着。时人称赵为“四战之国”,其形势之险恶可以想见。赵武灵王即位前,赵的国势很弱,往往无力抗击二、三等小国中山国的侵扰。赵武灵王即位后,在实行“胡服骑射”前的18年中,赵屡败于秦、魏,除损兵折将,国力大衰外,还不得不忍辱割地。林胡、楼烦也乘此机会,连年向赵发动军事掠夺,赵国几乎没有还击之力。 在这样严峻的形势面前,赵武灵王决心发愤图强,以振兴日渐衰弱的赵国。他客观地分析了当时赵国的实际情况和所处的环境,认真研究了壮大赵国力量的办法,以超凡的才略和气魄,毅然抛弃了中原传统的衣冠制度和作战形式,大胆学习北方游牧族军事上的优点,下令在全国推行“胡服骑射”。他认为要从根本上改变赵国被动挨打的局面,削除中山国这个“心腹之患”,进而继承先祖赵襄子“兼戎取代,以攘诸胡”的事业,靠中原传统的步兵和战车配合作战的方式是不能成功的,因为笨重的战车只宜在较为平坦的地方作战,在复杂的地形中运转十分不便;众多的步卒也无力对付那奔驰迅猛,机动灵活的骑兵。必须学习诸胡的长处,壮大自己,才能免于被动挨打。只有以骑兵对抗骑兵,是增强赵国军事力量的唯一出路。同时,只有改中原地区的宽袖长袍为短衣紧袖、皮带束身、脚穿皮靴的胡服,才能适应骑战的需要。在普遍以中原正统和华夏礼乐文化自负的氛围中,他敢于改革传统的舆服制度,而取法胡人的服饰习俗,足见他的确是一位雄才大略、气魄宏大的军事家和政治家。

由于胡服骑射不单是一个军事改革措施,同时也是一个国家移风易俗的改革,是一次对传统观念的更新,因此,在施行之初,阻力很大,除了百姓接受有困难外,朝廷内的抵触情绪也很大。以公子成、赵文、赵造、周绍等人为代表的贵族官僚,抱着“循法无过,修礼无邪”的传统观念,拒绝胡服骑射。他们或公开反对,或称疾不朝。群臣也都不愿意穿戴胡服,怨言四起。在这样巨大的阻力面前,赵武灵王没有灰心,以坚定不移的信念和毅力,耐心说服教育,以理服人。由于胡服骑射顺应时代的要求,代表

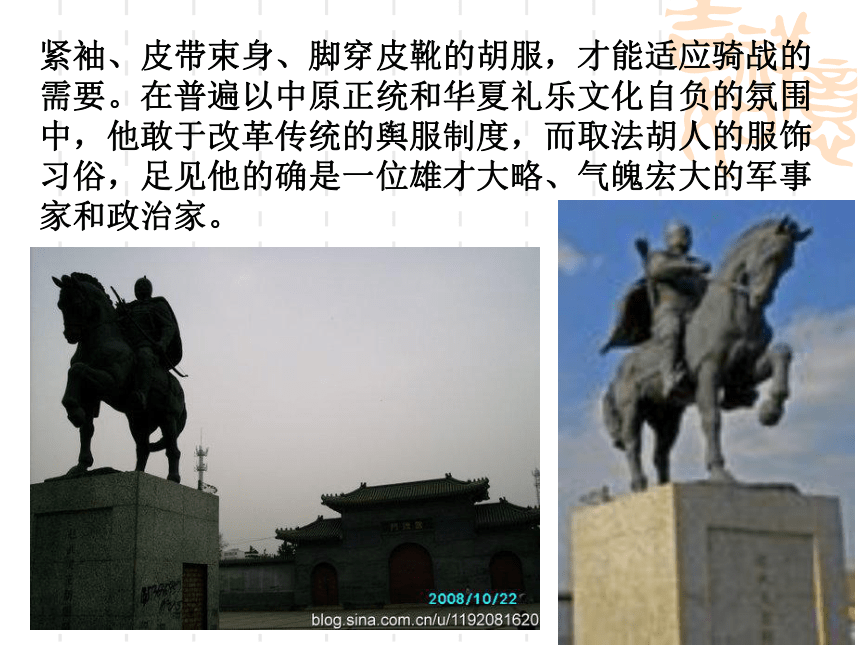

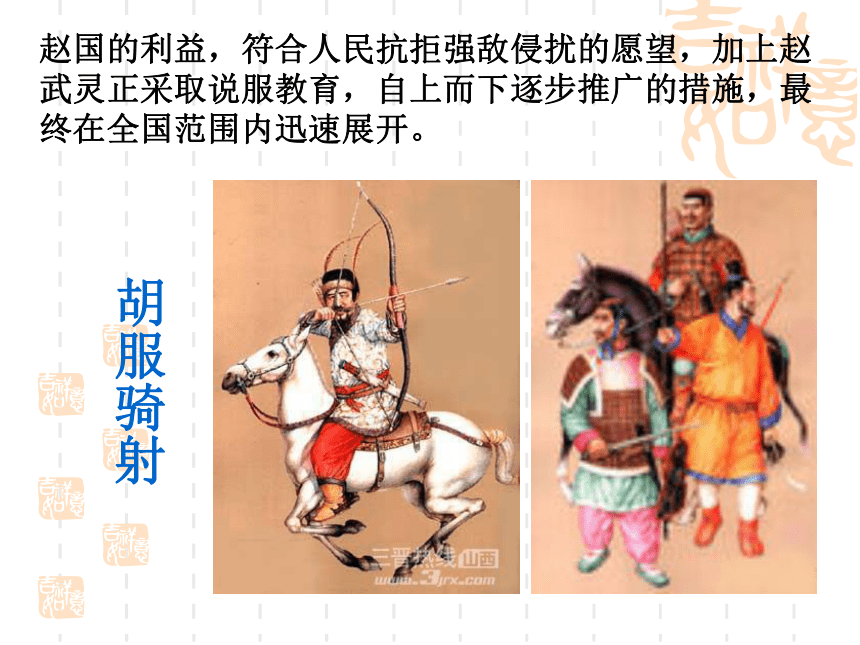

赵国的利益,符合人民抗拒强敌侵扰的愿望,加上赵武灵正采取说服教育,自上而下逐步推广的措施,最终在全国范围内迅速展开。胡服骑射 胡服骑射的影响不仅局限于当时,它对以后中国社会的发展也产生了十分积极的影响。赵武灵王变胡服是出于骑射的客观要求,但事实上,胡服不仅只适应于作战的需要,它比中原原来的衣冠更便于人们的生产劳动与其他社会活动,从而在历史上产生了深远的影响。除当时楚、齐两国已有人效法外,汉代即已成为官定武服;北朝以降,文武官员皆着胡服,后来一般百姓,甚至妇女、儿童也逐渐穿上胡服。胡服的优越性日益被中原人民所接受。赵武灵王倡导的习骑射对于此后中国的战争与交通也有很大的影响。春秋以前,中原地区的战争与交通皆用马车,马只是驾车的,不作为骑乘。随着骑射的发展,马便逐渐用于骑乘,大大加强了各地区间的交往与?联系,促进了 意义各地间,尤其是中原汉族与边地各少数民族间的经济、文化交流。由此我们可以说,赵武灵王胡服骑射促进了中原华夏族与北方游牧族的文化融合,对中华民族文化的发展起了积极的推动作用。 ????

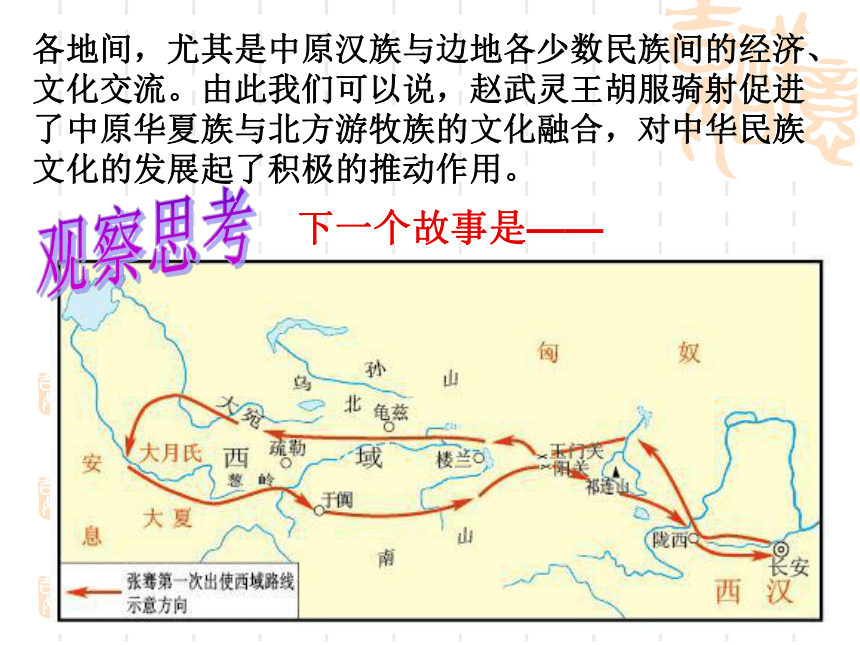

观察思考下一个故事是——二、张骞出使西域 张骞是西汉时伟大的探险家。他自请出使西域,历经13年,足迹遍及天山南北和中亚、西亚各地,是中原去西域诸国的第一人。 当时,汉朝正在准备进行一场抗击匈奴的战争。一个偶然的机会,汉武帝从一个匈奴俘虏口中了解到,西域有个大月氏,其王族被匈奴单于杀死了。于是汉武帝想联合大月氏,以"断匈右臂",决定派使者出使大月氏。公元前139年,张骞由匈奴人堂邑父做向导,率领100多人,浩浩荡荡从陇西(今甘肃一带)冒险西行。张骞一行一路逐水草、簧野火,躲避一切可疑的乱蹄踪迹,提防着随时可能发生的明攻暗袭。可是即便如此小心,他们还是一出甘肃临洮就与一队匈奴马队遭遇。除张骞和堂邑父被俘外,其他人无一幸免。 匈奴单于知道了张骞西行的目的之后,自然不会轻易放过他。张骞和堂邑父被迫分开去放羊牧马,并由匈奴人严加管制。他们还强迫张骞娶了匈奴女子为妻,一是监视他,二是诱使他投降。但是,张骞坚贞不屈,

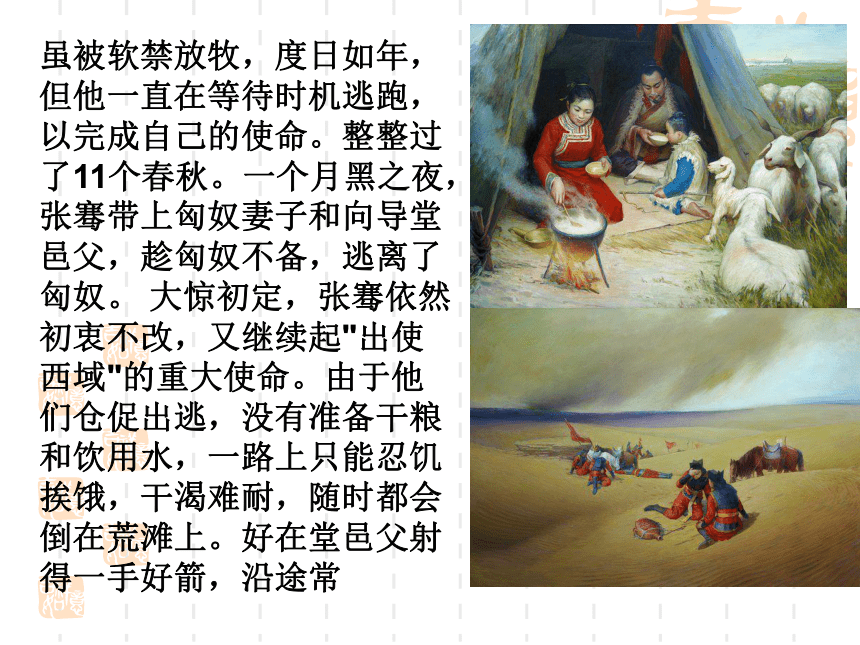

虽被软禁放牧,度日如年,但他一直在等待时机逃跑,以完成自己的使命。整整过了11个春秋。一个月黑之夜,张骞带上匈奴妻子和向导堂邑父,趁匈奴不备,逃离了匈奴。 大惊初定,张骞依然初衷不改,又继续起"出使西域"的重大使命。由于他们仓促出逃,没有准备干粮和饮用水,一路上只能忍饥挨饿,干渴难耐,随时都会倒在荒滩上。好在堂邑父射得一手好箭,沿途常射猎一些飞禽走兽,饮血解渴,食肉充饥,才躲过了死神之手。张骞在大夏等地考察了一年多后启程回国。归途中,张骞为避开匈奴控制地区,改道向南。他们翻过葱岭,沿昆仑山北麓而行,经莎车(今新疆莎车)、于阗(今新疆和田)、鄯善(今新疆若羌)等地,进入羌人居住地区。途中又为匈奴骑兵所获,被扣押一年多。 公元前126年,匈奴内乱,张骞等3人乘机逃回汉朝。汉武帝详细地听取了他对西域情况的汇报后,十分高兴,封他为博望侯。公元前119年,他又率队从四川出发,对中国西南地区进行了大规模探险活动,但因蛮人阻杀而失败。之后,他又以中郎将身份,第二次出使西域,取得了外交进展。公元114年,也就是二次出使西域后一年,张骞病逝于长安。人们以"张骞凿空"四字概括了他出使西域的贡献和传奇的一生。

张骞出使西域后15年,汉朝军队在西域大败匈奴,控制了张掖、酒泉等关口,疏通了西域交通线。约公元前105年,汉朝派出了一个丝绸商队到达安息,使边境出现了中国与西域间的物产大交流。这就是著名的"丝绸之路"。 意义丝绸之路三、班超重开丝绸之路 班超是东汉时期杰出的名将、外交家。班超是著名史学家班彪的幼子,其长兄班固、妹妹班昭也是著名的史学家。班超为人有大志,不修细节。但内心孝敬恭谨,居家常亲事勤苦之役,不耻劳辱。他口齿辩给,博览群书,能够权衡轻重,审察事理。

班超 - 个人简介

班超(32—102年),字仲升,扶风平陵(今陕西咸阳东北)人,著名史官班彪之子,东汉著名的军事家和外交家。汉明帝永平五年(62),随兄班固至洛阳,以缮写为生。后投笔从戎,欲效法张骞建功西域。他以非凡的政治和军事才能,在西域的三十一年中,正确地执行了汉王朝“断匈奴右臂”的政策,自始至终立足于争取多数,分化、瓦解和驱逐匈奴势力,因而战必胜,攻必取。不仅维护了祖国的安全,而且加强了与西域各族的联系,为我国多民族国家的形成、巩固和发展,作出了卓越贡献。 班超出使西域班超 - 西域生涯 西域历程

(1)明帝永平十六年(公元73),随窦固伐北匈奴,为假司马,将兵别击伊吾,战于蒲类海(今新疆巴里坤湖),有功。(2)随后又出使西域南道,先到鄯善(今新疆若羌一带)。适遇北匈奴也遣使者来鄯善,班超定计,消灭了匈奴使者,鄯善遂专心臣服于汉。超升为军司马。班超复受命出使到于阗(今新疆和田一带),于阗也听从了他的命令。(3)十七年,班超到疏勒(今新疆喀什一带)。疏勒王兜题为龟兹(今新疆库车一带)所立,非本国人,班超废除兜题,另立疏勒前王兄子忠为王,深得疏勒国人拥护。

(4)章和元年(公元87),班超率于阗诸国兵大破莎车,莎车降,超威震西域。贵霜王遣使奉献,并求娶汉公主,超拒绝他的请求,因此怀怨。

((5)和帝永元二年(公元90),贵霜王遣副王谢率兵越过葱岭攻超。班超坚壁清野,谢粮尽援绝,即遣使请罪,超放其生还,许其撤退,贵霜王此后不敢再侵犯汉朝。

(6)三年,龟兹、姑墨皆降,汉廷以超为西域都护,驻龟兹境。

(7)六年,超率龟兹、鄯善诸国兵讨焉耆,大破之,斩其王。西域遂平,50余国都遣质子臣属于汉。

(8)七年,封超为定远侯。(9)九年,班超遣甘英出使大秦,抵达安息西境,未到大秦而还。

(10)十二年,班超年老,上疏请归,乃诏超还。

(11)十四年(102),班超到洛阳,拜射声校尉,当年去世。投笔从戎

汉明帝永平五年(62),班超的兄长班固被召入京中任校书郎,班超和母亲跟随着迁居洛阳。由于家境贫寒,班超替官府抄写文书,维持生计。班超每日伏案挥毫,常辍业投笔而叹:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研闲乎”(《后汉书·班超列传》)?旁人皆笑之。班超说:“小子安

知壮士志哉” !(《后汉书·班超列传》)入虎穴,平西域

永平十六年(73年),奉车都尉窦固出兵攻打匈奴,班超随从北征,在军中任假司马(代理司马)之职。假司马官很小,但它是班超文墨生涯转向军旅生活的第一步。班超一到军旅之中,就显示了与众不同的才能。他率兵进击伊吾(今新疆哈密西四堡),战于蒲类海(今新疆巴里昆湖),小试牛刀,斩俘很多敌人。窦固很赏识他的军事才干,派他和从事郭恂一起出使西域。经过短暂而认真的准备之后,班超就和郭恂率领三十六名部下向西域进发。班超先到鄯善(今新疆罗布泊西南)。鄯善王对班超等人先是嘘寒问暖,礼敬备致,后突然改变态度,变得疏懈冷淡了。班超凭着自己的敏感,估计必有原因。他对部下说:“宁觉广礼意薄乎?此必有北虏使来,狐疑未知所从故也。明者睹未萌,况已着邪”(《后汉书·班超列传》)。

班超率领将士直奔匈奴使者驻地。时天刮大风,班超命令十个人拿着鼓藏在敌人驻地之后,约好一见火起,就猛敲战鼓,大声呐喊。并命令其他人拿着刀枪弓弩埋伏在门两边。安排已毕,班超顺风纵火,一时,三十六人前后鼓噪,声势喧天。匈奴人乱作一团,逃遁无门。班超亲手搏杀了三个匈奴人,他的部下也杀死了三十多人,其余的匈奴人都葬身火海。第二天,班超将此事报知郭恂。郭恂先是吃惊,接着脸上出现了不平之色。班超知道他心存嫉妒,便抬起手来对他说:“掾虽不行,班超何心独擅之乎”(《后汉书·班超列传》)?郭恂喜动颜色。班超于是请来了鄯善王,把匈奴使者的首级给他看,鄯善王大惊失色,举国震恐。班超好言抚慰,晓之以理,鄯善王表示愿意归附汉朝,并且同意把王子送到汉朝作质子。班超完成使命,率众回都,把情况向窦固作了汇报。窦固大喜,上表奏明班超出使经过和所取得的成就,并请皇帝选派使者再度出使西域。 四、苏武牧羊

汉武帝派卫青、霍去病打败了匈奴,又派张骞通西域,都还顺利。匈奴逃到漠北,休息了好几年,表面上又要跟汉朝和好了。单于要求把被扣留匈奴的使者放回来。汉武帝就派中郎将苏武送匈奴的使者回去。但是,苏武到了匈奴,单于对苏武不讲礼貌。苏武没想到,以前有个汉朝的使者叫卫律,投降了匈奴,匈奴封他为王。卫律有个副手叫虞常,见卫律替匈奴出主意侵犯中原,老想杀了卫律,逃回去。他跟苏武的副手张胜本来是朋友,就暗地里对张胜说,准备把卫律杀死。

张胜愿意帮他暗杀卫律。谁知道泄漏了消息,单于叫卫律审问虞常,张胜害怕,把虞常跟他说的话告诉了苏武。苏武着急了,堂堂使者,如果像犯人一样被匈奴审问,会给朝廷丢脸,他就拔出刀来向脖子上抹去。张胜和另一个副手常惠连忙夺下刀,没让他死。单于叫卫律劝苏武他们投降。苏武一见卫律来叫他投降,又拔出刀来向脖子上抹去。卫律慌忙把他抱住,苏武已经倒在地上,浑身是血。卫律叫人去请医生。常惠他们哭得不成样子。医生给苏武灌了药,让他醒过来,然后给他涂上药膏,扎住伤口,把他抬到营房里去。张胜就被关到监狱里去了。

单于早晚派人去问候苏武,还是叫卫律想办法劝他投降。卫律想,软劝不成来硬的。他先举起刀来吓张胜。张胜贪生怕死,投降了。卫律又拿起刀来要砍

苏武。苏武脖子一挺,不动声色地等着。这一挺,反倒叫卫律的手缩回去了。

鉴于苏武的气节单于更要想办法叫苏武投降了。他想折磨苏武,叫他屈服,就把他下了地窖不给他吃的、喝的。这时候正好下大雪,苏武就吃着雪和扔在地窖里的破皮带、羊皮片什么的。过了几天,单于见苏武还活着,以为老天爷在帮苏武,就把他放出来,要封他为王,他不干。单于只得把他送到北海(今贝加尔湖),叫他在那边放羊,还说哪天公羊下小羊,你再回去吧。 苏武到了北海,匈奴不给口粮,他就挖野菜,逮田鼠吃。死活他都不在乎,最叫他念念不忘的是,他是汉朝的使者。他拿着使节放羊,抱着使节睡觉,他想总有一天能拿着使节回去。

一年一年地过去了,苏武手里的那个代表朝廷的使节上的穗子全掉了。可是他把那个光杆子的使节看成自己的命根子。

公元前87年,汉武帝死了,即位的汉昭帝才八岁。公元前85年,匈奴起了内乱,单于没有力量再跟汉朝打仗,又打发使者要求和好了。汉昭帝派出使者来到匈奴,要求放回苏武、常惠等人。匈奴骗使者说苏武已经死了。

第二次,汉朝又派使者到匈奴去。常惠买通了单于的手下人,私底下跟使者见面。使者明白了底细,就严厉地责备单于说:“我们皇上在上林园射下了一只大雁,大雁的脚上拴着一条绸子,是苏武亲笔写的一封信。他说他在北海放羊。您怎么可以骗人呢?”单于听了吓了一 跳,说:“苏武的忠义感动飞鸟了!”他向使者道歉,答应一定送回苏武。

当初苏武出使时,随从的人有一百多,这次跟着他回来的只剩了常惠等几个人了;苏武出使时刚四十岁,在匈奴受难十九年,今天终于回国了。长安的人民听说苏武回来,都出来看。他们瞧见白胡须、白头发的苏武没有不受感动的,说他真是个大丈夫。五、昭君出塞

昭君出塞是我国历史上的一个真实故事。

王昭君,名嫱(qiáng),字昭君,原为汉宫宫女。公元前54年,匈奴呼韩邪单于被他哥哥郅支单于打 败,南迁至长城外的 光禄塞下,同西汉结好,约定“汉与匈奴为一家,毋得相诈相攻”。并三次进长安入朝,向汉元帝请求和亲。王昭君听说后请求出塞和亲。她到匈奴后,被封为“宁胡阏氏”(阏氏,音焉支,意思是“王后”)象征她将给匈奴带来和平、安宁和兴旺。后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境,从而使匈奴同汉朝和好达半个世纪。由呼韩邪单于杀兄(攻打哥哥郅支单于)可见在那个时代亲兄弟明算账;权利的魅力无法抵挡。 西汉到了汉宣帝当皇帝的时候,汉朝又强盛了一个时期。那时北方的匈奴由于内部相互争斗,结果越来越衰落,最后分裂为五个单于势力。其中有一个单于,名叫呼韩邪,一直和汉朝交好,曾亲自带部下来朝见汉宣帝。汉宣帝死后,元帝即位,呼韩邪于公元前33年再次亲自到长安,要求同汉朝和亲。元帝同意了,决定挑选一个宫女当公主嫁给呼韩邪单于。

王昭君在汉朝和匈奴官员的护送下,骑着马,离开了长安。她冒着塞外刺骨的寒风,千里迢迢地来到匈奴地域,做了呼韩邪单于的妻子。 昭君慢慢地习惯了匈奴的生活,和匈奴人相处得很好。她一面劝单于不要打仗,一面把中原的文化传给匈奴,使匈奴和汉朝和睦相处了60年。昭君死后葬在匈奴人控制的大青山,匈奴人民为她修了坟墓,并奉为神仙。昭君墓即青冢。

昭君去世后,她的女儿须卜居次、当云居次、外孙大且渠奢、侄子王歙和王飒等人,都继续为汉匈和平友好做过努力。昭君出塞六十年,“边成宴闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役。”六、孝文帝改革 孝文帝迁都洛阳的举措,不仅展现了一代帝王的雄才大略,其结果使洛阳在曹魏、西晋之后再度繁华、辉煌。 孝文帝还是一位卓越的少数民族的政治家和改革家。 北魏孝文帝,鲜卑族,姓拓跋名宏,

后改汉姓元,故又称元宏(467——499)我国南北朝时期北魏皇帝。是我国古代少数民族杰出的政治家、改革家之一。 实行汉制与移风易俗

1.易服装:鲜卑贵族一律改穿汉装。 2.讲汉语:孝文帝宣布以汉语为“正音”, 称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断诸北语,一从正音”。 3.改汉姓:定门第等级。孝文帝下诏,将鲜卑人原有的姓氏改为汉姓。他还参照汉族门阀制度的做法,来确定鲜卑贵族的门第高下,并按照门第高低来选拔人才,任命官吏。 4.通婚姻:孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚,通过这种政治联姻把两族统治者的利益和命运紧密联在一起,以巩固统治。 5.改籍贯:凡已迁到洛阳的鲜卑人,一律以洛阳为原籍。 为了拉拢汉族地主,扩大统治基础,孝文帝还主张同汉族通婚。他自己率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。这种姻亲关系,把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。而且,血统的交融,加速了鲜卑的汉化。孝文帝还废除了鲜卑族原来的政治制度,让王肃仿照南朝齐,重新制定了一套官制礼仪,修订法律,改革官职名称等。 改革成果展汉人胡食汉族妇女做馒头、烙饼汉族士大夫在烧烤起居 孝文帝对北魏宗教艺术的发展也有很大贡献。孝文帝的父亲献文帝就是个极其虔诚的佛教徒,他本人也崇信佛教。因此,孝文帝大力提倡佛教。在他统治期间,佛教迅速发展起来。佛教的发展推动了佛教艺术的发展。当时最重要的佛教艺术形式,就是石窟艺术。我国三大石窟之一的洛阳龙门石窟就是孝文帝正式迁都洛阳那一年开始开凿的。 石窟艺术 有利于我国的民族大融合,有利于我国少数民族的经济发展,有利于我国少数民族从奴隶制向封建制的过渡,有利于北方经济的恢复和发展,也促进了鲜卑族的发展,是鲜卑族最终汇入我国中华民族的大家庭,有利于我国民族的团结。意义 孝文帝的改革是北魏政治、经济发展以及鲜卑族进一步封建化的必然结果。但从另一方面,孝文帝的改革也促进了北魏政治、经济的发展,体现了民族融合的巨大作用。鲜卑族用武力征服了汉族及其他少数民族,但却不得不被汉族较高的文化所征服, 并从中吸收了汉族文化精华,更加促进了自身的发展、巩固了封建统治。同时汉民族也从中吸收了鲜卑族文化中优秀的部分,使自己的发展更为完善。

七、七擒孟获

孟获

中国三国时期南中少数族首领。系三国时期蜀汉益州建宁郡( 今云南晋宁东 )大姓。生卒年不详。后官至御史中丞相。 蜀建兴三年(225),诸葛亮亲自率兵南征。诸葛亮好友马良的弟弟、参军马谡(sù)送诸葛亮出城,一直送了几十里地。临别的时候,马谡说:“南中的人依仗地形险要,离开都城又远,早就不服管了。即使我们用大军把他们征服了,以后还是要闹事的。我听说用兵的办法,主要在于攻心,攻城是次要的。丞相这次南征,一定要叫南人心服,才能够一劳永逸呢。”马谡的话,正合诸葛亮的心意。

双方首战,诸葛亮就大获全胜,擒住了南蛮首领孟获。但孟获却不服气说什么胜败及兵家常事,诸葛亮说:“既然这样,您就回去好好准备一下再打吧!”孟获被释放以后,逃回自己部落,重整旗鼓,又一次进攻蜀军。但孟获本是一个有勇无谋的人,根本不是诸葛亮对手,第二次又乖乖地被活捉。诸葛亮下令放了孟获,像这样又放又捉,一次又一次,一直 把孟获捉了七次。到了孟获第七次被捉的时候,诸葛亮还要再放。孟获却不愿意走了。他流着眼泪说:“丞相七擒七纵,待我可说是仁至义尽了。我打心底里敬服。从今以后,不敢再反了。” 诸葛亮对孟获七擒七纵后,仍要继续放他走。(关于七擒七纵的具体过程在正史中没有明确记载)孟获及其他土著首领终于对诸葛亮彻底信服了,不肯离去,孟获说:“公,天威也,南人不复反矣。(您代表着天上的神威,南中人不会再反叛了。)”于是带领蜀汉大军到滇池,与诸葛亮盟誓,蜀军成功平定南中。孟获后来迁为御史中丞。蜀军归还后,因诸葛亮一反两汉以来委官统治、遣兵屯守的惯例,采取“不留兵,不运粮”,重用地方势力,保障他们的利益的政策,任用马忠、吕凯等人采取怀柔政策治理南方,大量起用当地少数族的上层分子,此后南中再没有发生过大规模叛乱。在现代生活中寻找民族融合的故事和人物再见壶关县树人学校 陈彩霞

由于胡服骑射不单是一个军事改革措施,同时也是一个国家移风易俗的改革,是一次对传统观念的更新,因此,在施行之初,阻力很大,除了百姓接受有困难外,朝廷内的抵触情绪也很大。以公子成、赵文、赵造、周绍等人为代表的贵族官僚,抱着“循法无过,修礼无邪”的传统观念,拒绝胡服骑射。他们或公开反对,或称疾不朝。群臣也都不愿意穿戴胡服,怨言四起。在这样巨大的阻力面前,赵武灵王没有灰心,以坚定不移的信念和毅力,耐心说服教育,以理服人。由于胡服骑射顺应时代的要求,代表

赵国的利益,符合人民抗拒强敌侵扰的愿望,加上赵武灵正采取说服教育,自上而下逐步推广的措施,最终在全国范围内迅速展开。胡服骑射 胡服骑射的影响不仅局限于当时,它对以后中国社会的发展也产生了十分积极的影响。赵武灵王变胡服是出于骑射的客观要求,但事实上,胡服不仅只适应于作战的需要,它比中原原来的衣冠更便于人们的生产劳动与其他社会活动,从而在历史上产生了深远的影响。除当时楚、齐两国已有人效法外,汉代即已成为官定武服;北朝以降,文武官员皆着胡服,后来一般百姓,甚至妇女、儿童也逐渐穿上胡服。胡服的优越性日益被中原人民所接受。赵武灵王倡导的习骑射对于此后中国的战争与交通也有很大的影响。春秋以前,中原地区的战争与交通皆用马车,马只是驾车的,不作为骑乘。随着骑射的发展,马便逐渐用于骑乘,大大加强了各地区间的交往与?联系,促进了 意义各地间,尤其是中原汉族与边地各少数民族间的经济、文化交流。由此我们可以说,赵武灵王胡服骑射促进了中原华夏族与北方游牧族的文化融合,对中华民族文化的发展起了积极的推动作用。 ????

观察思考下一个故事是——二、张骞出使西域 张骞是西汉时伟大的探险家。他自请出使西域,历经13年,足迹遍及天山南北和中亚、西亚各地,是中原去西域诸国的第一人。 当时,汉朝正在准备进行一场抗击匈奴的战争。一个偶然的机会,汉武帝从一个匈奴俘虏口中了解到,西域有个大月氏,其王族被匈奴单于杀死了。于是汉武帝想联合大月氏,以"断匈右臂",决定派使者出使大月氏。公元前139年,张骞由匈奴人堂邑父做向导,率领100多人,浩浩荡荡从陇西(今甘肃一带)冒险西行。张骞一行一路逐水草、簧野火,躲避一切可疑的乱蹄踪迹,提防着随时可能发生的明攻暗袭。可是即便如此小心,他们还是一出甘肃临洮就与一队匈奴马队遭遇。除张骞和堂邑父被俘外,其他人无一幸免。 匈奴单于知道了张骞西行的目的之后,自然不会轻易放过他。张骞和堂邑父被迫分开去放羊牧马,并由匈奴人严加管制。他们还强迫张骞娶了匈奴女子为妻,一是监视他,二是诱使他投降。但是,张骞坚贞不屈,

虽被软禁放牧,度日如年,但他一直在等待时机逃跑,以完成自己的使命。整整过了11个春秋。一个月黑之夜,张骞带上匈奴妻子和向导堂邑父,趁匈奴不备,逃离了匈奴。 大惊初定,张骞依然初衷不改,又继续起"出使西域"的重大使命。由于他们仓促出逃,没有准备干粮和饮用水,一路上只能忍饥挨饿,干渴难耐,随时都会倒在荒滩上。好在堂邑父射得一手好箭,沿途常射猎一些飞禽走兽,饮血解渴,食肉充饥,才躲过了死神之手。张骞在大夏等地考察了一年多后启程回国。归途中,张骞为避开匈奴控制地区,改道向南。他们翻过葱岭,沿昆仑山北麓而行,经莎车(今新疆莎车)、于阗(今新疆和田)、鄯善(今新疆若羌)等地,进入羌人居住地区。途中又为匈奴骑兵所获,被扣押一年多。 公元前126年,匈奴内乱,张骞等3人乘机逃回汉朝。汉武帝详细地听取了他对西域情况的汇报后,十分高兴,封他为博望侯。公元前119年,他又率队从四川出发,对中国西南地区进行了大规模探险活动,但因蛮人阻杀而失败。之后,他又以中郎将身份,第二次出使西域,取得了外交进展。公元114年,也就是二次出使西域后一年,张骞病逝于长安。人们以"张骞凿空"四字概括了他出使西域的贡献和传奇的一生。

张骞出使西域后15年,汉朝军队在西域大败匈奴,控制了张掖、酒泉等关口,疏通了西域交通线。约公元前105年,汉朝派出了一个丝绸商队到达安息,使边境出现了中国与西域间的物产大交流。这就是著名的"丝绸之路"。 意义丝绸之路三、班超重开丝绸之路 班超是东汉时期杰出的名将、外交家。班超是著名史学家班彪的幼子,其长兄班固、妹妹班昭也是著名的史学家。班超为人有大志,不修细节。但内心孝敬恭谨,居家常亲事勤苦之役,不耻劳辱。他口齿辩给,博览群书,能够权衡轻重,审察事理。

班超 - 个人简介

班超(32—102年),字仲升,扶风平陵(今陕西咸阳东北)人,著名史官班彪之子,东汉著名的军事家和外交家。汉明帝永平五年(62),随兄班固至洛阳,以缮写为生。后投笔从戎,欲效法张骞建功西域。他以非凡的政治和军事才能,在西域的三十一年中,正确地执行了汉王朝“断匈奴右臂”的政策,自始至终立足于争取多数,分化、瓦解和驱逐匈奴势力,因而战必胜,攻必取。不仅维护了祖国的安全,而且加强了与西域各族的联系,为我国多民族国家的形成、巩固和发展,作出了卓越贡献。 班超出使西域班超 - 西域生涯 西域历程

(1)明帝永平十六年(公元73),随窦固伐北匈奴,为假司马,将兵别击伊吾,战于蒲类海(今新疆巴里坤湖),有功。(2)随后又出使西域南道,先到鄯善(今新疆若羌一带)。适遇北匈奴也遣使者来鄯善,班超定计,消灭了匈奴使者,鄯善遂专心臣服于汉。超升为军司马。班超复受命出使到于阗(今新疆和田一带),于阗也听从了他的命令。(3)十七年,班超到疏勒(今新疆喀什一带)。疏勒王兜题为龟兹(今新疆库车一带)所立,非本国人,班超废除兜题,另立疏勒前王兄子忠为王,深得疏勒国人拥护。

(4)章和元年(公元87),班超率于阗诸国兵大破莎车,莎车降,超威震西域。贵霜王遣使奉献,并求娶汉公主,超拒绝他的请求,因此怀怨。

((5)和帝永元二年(公元90),贵霜王遣副王谢率兵越过葱岭攻超。班超坚壁清野,谢粮尽援绝,即遣使请罪,超放其生还,许其撤退,贵霜王此后不敢再侵犯汉朝。

(6)三年,龟兹、姑墨皆降,汉廷以超为西域都护,驻龟兹境。

(7)六年,超率龟兹、鄯善诸国兵讨焉耆,大破之,斩其王。西域遂平,50余国都遣质子臣属于汉。

(8)七年,封超为定远侯。(9)九年,班超遣甘英出使大秦,抵达安息西境,未到大秦而还。

(10)十二年,班超年老,上疏请归,乃诏超还。

(11)十四年(102),班超到洛阳,拜射声校尉,当年去世。投笔从戎

汉明帝永平五年(62),班超的兄长班固被召入京中任校书郎,班超和母亲跟随着迁居洛阳。由于家境贫寒,班超替官府抄写文书,维持生计。班超每日伏案挥毫,常辍业投笔而叹:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研闲乎”(《后汉书·班超列传》)?旁人皆笑之。班超说:“小子安

知壮士志哉” !(《后汉书·班超列传》)入虎穴,平西域

永平十六年(73年),奉车都尉窦固出兵攻打匈奴,班超随从北征,在军中任假司马(代理司马)之职。假司马官很小,但它是班超文墨生涯转向军旅生活的第一步。班超一到军旅之中,就显示了与众不同的才能。他率兵进击伊吾(今新疆哈密西四堡),战于蒲类海(今新疆巴里昆湖),小试牛刀,斩俘很多敌人。窦固很赏识他的军事才干,派他和从事郭恂一起出使西域。经过短暂而认真的准备之后,班超就和郭恂率领三十六名部下向西域进发。班超先到鄯善(今新疆罗布泊西南)。鄯善王对班超等人先是嘘寒问暖,礼敬备致,后突然改变态度,变得疏懈冷淡了。班超凭着自己的敏感,估计必有原因。他对部下说:“宁觉广礼意薄乎?此必有北虏使来,狐疑未知所从故也。明者睹未萌,况已着邪”(《后汉书·班超列传》)。

班超率领将士直奔匈奴使者驻地。时天刮大风,班超命令十个人拿着鼓藏在敌人驻地之后,约好一见火起,就猛敲战鼓,大声呐喊。并命令其他人拿着刀枪弓弩埋伏在门两边。安排已毕,班超顺风纵火,一时,三十六人前后鼓噪,声势喧天。匈奴人乱作一团,逃遁无门。班超亲手搏杀了三个匈奴人,他的部下也杀死了三十多人,其余的匈奴人都葬身火海。第二天,班超将此事报知郭恂。郭恂先是吃惊,接着脸上出现了不平之色。班超知道他心存嫉妒,便抬起手来对他说:“掾虽不行,班超何心独擅之乎”(《后汉书·班超列传》)?郭恂喜动颜色。班超于是请来了鄯善王,把匈奴使者的首级给他看,鄯善王大惊失色,举国震恐。班超好言抚慰,晓之以理,鄯善王表示愿意归附汉朝,并且同意把王子送到汉朝作质子。班超完成使命,率众回都,把情况向窦固作了汇报。窦固大喜,上表奏明班超出使经过和所取得的成就,并请皇帝选派使者再度出使西域。 四、苏武牧羊

汉武帝派卫青、霍去病打败了匈奴,又派张骞通西域,都还顺利。匈奴逃到漠北,休息了好几年,表面上又要跟汉朝和好了。单于要求把被扣留匈奴的使者放回来。汉武帝就派中郎将苏武送匈奴的使者回去。但是,苏武到了匈奴,单于对苏武不讲礼貌。苏武没想到,以前有个汉朝的使者叫卫律,投降了匈奴,匈奴封他为王。卫律有个副手叫虞常,见卫律替匈奴出主意侵犯中原,老想杀了卫律,逃回去。他跟苏武的副手张胜本来是朋友,就暗地里对张胜说,准备把卫律杀死。

张胜愿意帮他暗杀卫律。谁知道泄漏了消息,单于叫卫律审问虞常,张胜害怕,把虞常跟他说的话告诉了苏武。苏武着急了,堂堂使者,如果像犯人一样被匈奴审问,会给朝廷丢脸,他就拔出刀来向脖子上抹去。张胜和另一个副手常惠连忙夺下刀,没让他死。单于叫卫律劝苏武他们投降。苏武一见卫律来叫他投降,又拔出刀来向脖子上抹去。卫律慌忙把他抱住,苏武已经倒在地上,浑身是血。卫律叫人去请医生。常惠他们哭得不成样子。医生给苏武灌了药,让他醒过来,然后给他涂上药膏,扎住伤口,把他抬到营房里去。张胜就被关到监狱里去了。

单于早晚派人去问候苏武,还是叫卫律想办法劝他投降。卫律想,软劝不成来硬的。他先举起刀来吓张胜。张胜贪生怕死,投降了。卫律又拿起刀来要砍

苏武。苏武脖子一挺,不动声色地等着。这一挺,反倒叫卫律的手缩回去了。

鉴于苏武的气节单于更要想办法叫苏武投降了。他想折磨苏武,叫他屈服,就把他下了地窖不给他吃的、喝的。这时候正好下大雪,苏武就吃着雪和扔在地窖里的破皮带、羊皮片什么的。过了几天,单于见苏武还活着,以为老天爷在帮苏武,就把他放出来,要封他为王,他不干。单于只得把他送到北海(今贝加尔湖),叫他在那边放羊,还说哪天公羊下小羊,你再回去吧。 苏武到了北海,匈奴不给口粮,他就挖野菜,逮田鼠吃。死活他都不在乎,最叫他念念不忘的是,他是汉朝的使者。他拿着使节放羊,抱着使节睡觉,他想总有一天能拿着使节回去。

一年一年地过去了,苏武手里的那个代表朝廷的使节上的穗子全掉了。可是他把那个光杆子的使节看成自己的命根子。

公元前87年,汉武帝死了,即位的汉昭帝才八岁。公元前85年,匈奴起了内乱,单于没有力量再跟汉朝打仗,又打发使者要求和好了。汉昭帝派出使者来到匈奴,要求放回苏武、常惠等人。匈奴骗使者说苏武已经死了。

第二次,汉朝又派使者到匈奴去。常惠买通了单于的手下人,私底下跟使者见面。使者明白了底细,就严厉地责备单于说:“我们皇上在上林园射下了一只大雁,大雁的脚上拴着一条绸子,是苏武亲笔写的一封信。他说他在北海放羊。您怎么可以骗人呢?”单于听了吓了一 跳,说:“苏武的忠义感动飞鸟了!”他向使者道歉,答应一定送回苏武。

当初苏武出使时,随从的人有一百多,这次跟着他回来的只剩了常惠等几个人了;苏武出使时刚四十岁,在匈奴受难十九年,今天终于回国了。长安的人民听说苏武回来,都出来看。他们瞧见白胡须、白头发的苏武没有不受感动的,说他真是个大丈夫。五、昭君出塞

昭君出塞是我国历史上的一个真实故事。

王昭君,名嫱(qiáng),字昭君,原为汉宫宫女。公元前54年,匈奴呼韩邪单于被他哥哥郅支单于打 败,南迁至长城外的 光禄塞下,同西汉结好,约定“汉与匈奴为一家,毋得相诈相攻”。并三次进长安入朝,向汉元帝请求和亲。王昭君听说后请求出塞和亲。她到匈奴后,被封为“宁胡阏氏”(阏氏,音焉支,意思是“王后”)象征她将给匈奴带来和平、安宁和兴旺。后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境,从而使匈奴同汉朝和好达半个世纪。由呼韩邪单于杀兄(攻打哥哥郅支单于)可见在那个时代亲兄弟明算账;权利的魅力无法抵挡。 西汉到了汉宣帝当皇帝的时候,汉朝又强盛了一个时期。那时北方的匈奴由于内部相互争斗,结果越来越衰落,最后分裂为五个单于势力。其中有一个单于,名叫呼韩邪,一直和汉朝交好,曾亲自带部下来朝见汉宣帝。汉宣帝死后,元帝即位,呼韩邪于公元前33年再次亲自到长安,要求同汉朝和亲。元帝同意了,决定挑选一个宫女当公主嫁给呼韩邪单于。

王昭君在汉朝和匈奴官员的护送下,骑着马,离开了长安。她冒着塞外刺骨的寒风,千里迢迢地来到匈奴地域,做了呼韩邪单于的妻子。 昭君慢慢地习惯了匈奴的生活,和匈奴人相处得很好。她一面劝单于不要打仗,一面把中原的文化传给匈奴,使匈奴和汉朝和睦相处了60年。昭君死后葬在匈奴人控制的大青山,匈奴人民为她修了坟墓,并奉为神仙。昭君墓即青冢。

昭君去世后,她的女儿须卜居次、当云居次、外孙大且渠奢、侄子王歙和王飒等人,都继续为汉匈和平友好做过努力。昭君出塞六十年,“边成宴闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役。”六、孝文帝改革 孝文帝迁都洛阳的举措,不仅展现了一代帝王的雄才大略,其结果使洛阳在曹魏、西晋之后再度繁华、辉煌。 孝文帝还是一位卓越的少数民族的政治家和改革家。 北魏孝文帝,鲜卑族,姓拓跋名宏,

后改汉姓元,故又称元宏(467——499)我国南北朝时期北魏皇帝。是我国古代少数民族杰出的政治家、改革家之一。 实行汉制与移风易俗

1.易服装:鲜卑贵族一律改穿汉装。 2.讲汉语:孝文帝宣布以汉语为“正音”, 称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断诸北语,一从正音”。 3.改汉姓:定门第等级。孝文帝下诏,将鲜卑人原有的姓氏改为汉姓。他还参照汉族门阀制度的做法,来确定鲜卑贵族的门第高下,并按照门第高低来选拔人才,任命官吏。 4.通婚姻:孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚,通过这种政治联姻把两族统治者的利益和命运紧密联在一起,以巩固统治。 5.改籍贯:凡已迁到洛阳的鲜卑人,一律以洛阳为原籍。 为了拉拢汉族地主,扩大统治基础,孝文帝还主张同汉族通婚。他自己率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。这种姻亲关系,把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。而且,血统的交融,加速了鲜卑的汉化。孝文帝还废除了鲜卑族原来的政治制度,让王肃仿照南朝齐,重新制定了一套官制礼仪,修订法律,改革官职名称等。 改革成果展汉人胡食汉族妇女做馒头、烙饼汉族士大夫在烧烤起居 孝文帝对北魏宗教艺术的发展也有很大贡献。孝文帝的父亲献文帝就是个极其虔诚的佛教徒,他本人也崇信佛教。因此,孝文帝大力提倡佛教。在他统治期间,佛教迅速发展起来。佛教的发展推动了佛教艺术的发展。当时最重要的佛教艺术形式,就是石窟艺术。我国三大石窟之一的洛阳龙门石窟就是孝文帝正式迁都洛阳那一年开始开凿的。 石窟艺术 有利于我国的民族大融合,有利于我国少数民族的经济发展,有利于我国少数民族从奴隶制向封建制的过渡,有利于北方经济的恢复和发展,也促进了鲜卑族的发展,是鲜卑族最终汇入我国中华民族的大家庭,有利于我国民族的团结。意义 孝文帝的改革是北魏政治、经济发展以及鲜卑族进一步封建化的必然结果。但从另一方面,孝文帝的改革也促进了北魏政治、经济的发展,体现了民族融合的巨大作用。鲜卑族用武力征服了汉族及其他少数民族,但却不得不被汉族较高的文化所征服, 并从中吸收了汉族文化精华,更加促进了自身的发展、巩固了封建统治。同时汉民族也从中吸收了鲜卑族文化中优秀的部分,使自己的发展更为完善。

七、七擒孟获

孟获

中国三国时期南中少数族首领。系三国时期蜀汉益州建宁郡( 今云南晋宁东 )大姓。生卒年不详。后官至御史中丞相。 蜀建兴三年(225),诸葛亮亲自率兵南征。诸葛亮好友马良的弟弟、参军马谡(sù)送诸葛亮出城,一直送了几十里地。临别的时候,马谡说:“南中的人依仗地形险要,离开都城又远,早就不服管了。即使我们用大军把他们征服了,以后还是要闹事的。我听说用兵的办法,主要在于攻心,攻城是次要的。丞相这次南征,一定要叫南人心服,才能够一劳永逸呢。”马谡的话,正合诸葛亮的心意。

双方首战,诸葛亮就大获全胜,擒住了南蛮首领孟获。但孟获却不服气说什么胜败及兵家常事,诸葛亮说:“既然这样,您就回去好好准备一下再打吧!”孟获被释放以后,逃回自己部落,重整旗鼓,又一次进攻蜀军。但孟获本是一个有勇无谋的人,根本不是诸葛亮对手,第二次又乖乖地被活捉。诸葛亮下令放了孟获,像这样又放又捉,一次又一次,一直 把孟获捉了七次。到了孟获第七次被捉的时候,诸葛亮还要再放。孟获却不愿意走了。他流着眼泪说:“丞相七擒七纵,待我可说是仁至义尽了。我打心底里敬服。从今以后,不敢再反了。” 诸葛亮对孟获七擒七纵后,仍要继续放他走。(关于七擒七纵的具体过程在正史中没有明确记载)孟获及其他土著首领终于对诸葛亮彻底信服了,不肯离去,孟获说:“公,天威也,南人不复反矣。(您代表着天上的神威,南中人不会再反叛了。)”于是带领蜀汉大军到滇池,与诸葛亮盟誓,蜀军成功平定南中。孟获后来迁为御史中丞。蜀军归还后,因诸葛亮一反两汉以来委官统治、遣兵屯守的惯例,采取“不留兵,不运粮”,重用地方势力,保障他们的利益的政策,任用马忠、吕凯等人采取怀柔政策治理南方,大量起用当地少数族的上层分子,此后南中再没有发生过大规模叛乱。在现代生活中寻找民族融合的故事和人物再见壶关县树人学校 陈彩霞

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 第1课 中国远古人类

- 第2课 原始农耕文化

- 第3课 中华民族的祖先

- 第二单元 国家的产生和社会变革

- 第4课 从“公天下”到“家天下”

- 第5课 夏商周时代的社会

- 第6课 商鞅变法与社会革新

- 第7课 我看“商鞅变法”——探究活动(一)

- 第三单元 统一国家的建立

- 第8课 秦的统一

- 第9课 第一次农民大起义

- 第10课 “休养生息”与“文景之治”

- 第11课 统一国家的巩固

- 第12课 东汉的盛衰

- 第13课 汉朝的中外交流

- 第14课 我走“丝绸之路”——探究活动(二)

- 第四单元 政权的分立与民族大融合

- 第15课 三国鼎立

- 第16课 南方经济的发展

- 第17课 北方民族大融合

- 第18课 我说“民族交往”——探究活动(三)

- 第五单元古代科技与文化

- 第19课 文字演变

- 第20课 青铜铸鼎

- 第21课 诸子百家

- 第22课 文化艺术

- 第23课 科学技术(上)

- 第24课 科学技术(下)