四川省成都市玉林中学高二上学期期中考试语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 四川省成都市玉林中学高二上学期期中考试语文试题(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 42.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-11-13 19:01:53 | ||

图片预览

文档简介

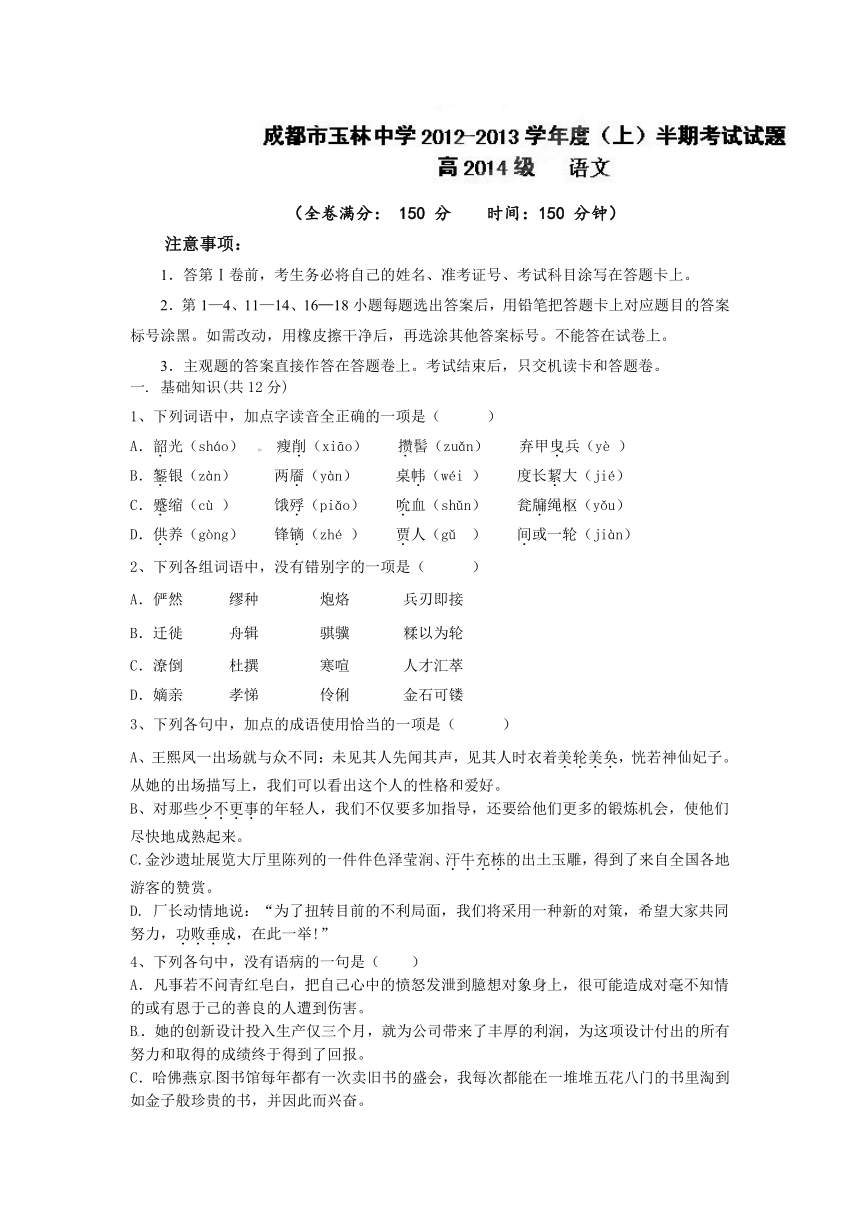

(全卷满分: 150 分 时间:150 分钟)

注意事项:

1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。

2.第1—4、11—14、16—18小题每题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试卷上。

3.主观题的答案直接作答在答题卷上。考试结束后,只交机读卡和答题卷。

一. 基础知识(共12分)

1、下列词语中,加点字读音全正确的一项是( )

A.韶光(sháo) 瘦削(xiāo) 攒髻(zuǎn) 弃甲曳兵(yè )

B.錾银(zàn) 两靥(yàn) 桌帏(wéi ) 度长絜大(jié)

C.蹙缩(cù ) 饿殍(piǎo) 吮血(shǔn) 瓮牖绳枢(yǒu)

D.供养(gòng) 锋镝(zhé ) 贾人(gǔ ) 间或一轮(jiàn)

2、下列各组词语中,没有错别字的一项是( )

A.俨然 缪种 炮烙 兵刃即接

B.迁徙 舟辑 骐骥 糅以为轮

C.潦倒 杜撰 寒喧 人才汇萃

D.嫡亲 孝悌 伶俐 金石可镂

3、下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A、王熙凤一出场就与众不同:未见其人先闻其声,见其人时衣着美轮美奂,恍若神仙妃子。从她的出场描写上,我们可以看出这个人的性格和爱好。

B、对那些少不更事的年轻人,我们不仅要多加指导,还要给他们更多的锻炼机会,使他们尽快地成熟起来。

C.金沙遗址展览大厅里陈列的一件件色泽莹润、汗牛充栋的出土玉雕,得到了来自全国各地游客的赞赏。

D. 厂长动情地说:“为了扭转目前的不利局面,我们将采用一种新的对策,希望大家共同努力,功败垂成,在此一举!”

4、下列各句中,没有语病的一句是( )

A.凡事若不问青红皂白,把自己心中的愤怒发泄到臆想对象身上,很可能造成对毫不知情的或有恩于己的善良的人遭到伤害。

B.她的创新设计投入生产仅三个月,就为公司带来了丰厚的利润,为这项设计付出的所有努力和取得的成绩终于得到了回报。

C.哈佛燕京图书馆每年都有一次卖旧书的盛会,我每次都能在一堆堆五花八门的书里淘到如金子般珍贵的书,并因此而兴奋。

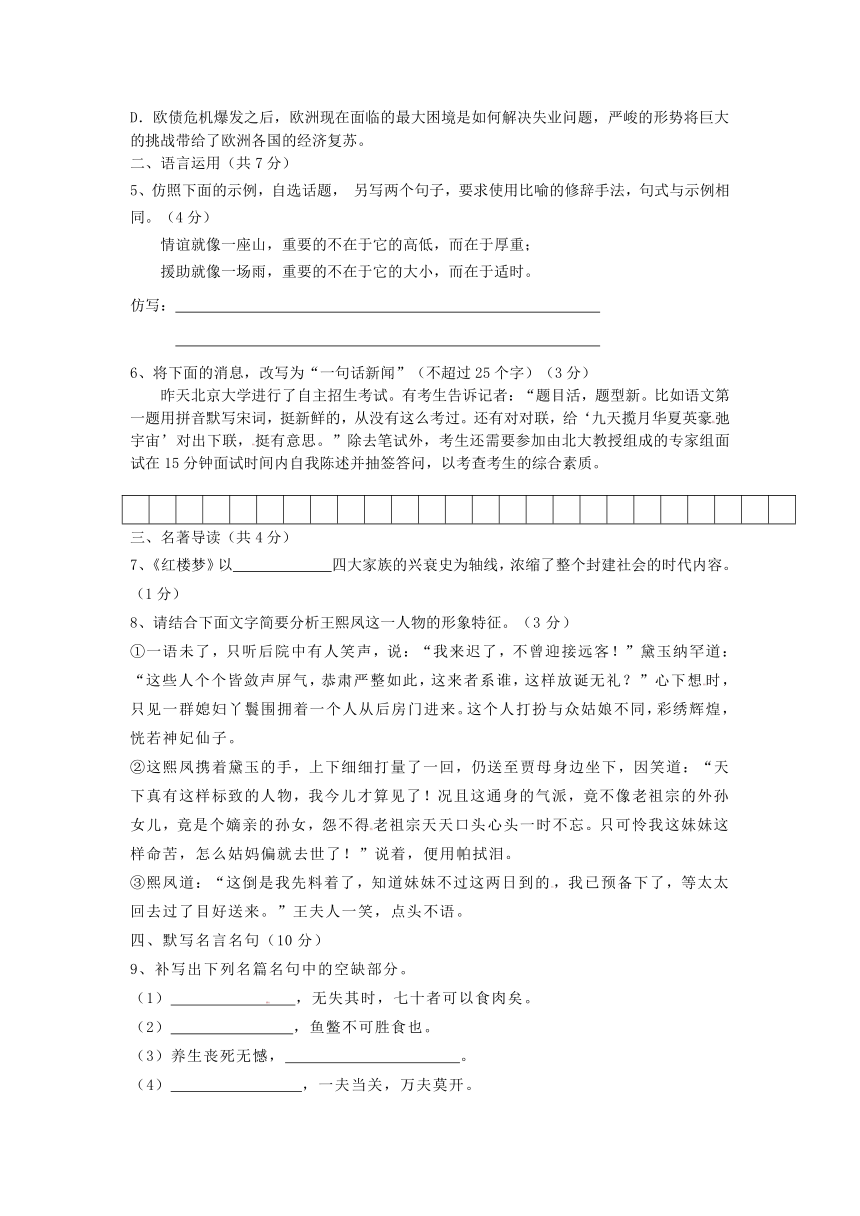

D.欧债危机爆发之后,欧洲现在面临的最大困境是如何解决失业问题,严峻的形势将巨大的挑战带给了欧洲各国的经济复苏。

二、语言运用(共7分)

5、仿照下面的示例,自选话题, 另写两个句子,要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。(4分)

情谊就像一座山,重要的不在于它的高低,而在于厚重;

援助就像一场雨,重要的不在于它的大小,而在于适时。

仿写:

6、将下面的消息,改写为“一句话新闻”(不超过25个字)(3分)

昨天北京大学进行了自主招生考试。有考生告诉记者:“题目活,题型新。比如语文第一题用拼音默写宋词,挺新鲜的,从没有这么考过。还有对对联,给‘九天揽月华夏英豪弛宇宙’对出下联,挺有意思。”除去笔试外,考生还需要参加由北大教授组成的专家组面试在15分钟面试时间内自我陈述并抽签答问,以考查考生的综合素质。

三、名著导读(共4分)

7、《红楼梦》以 四大家族的兴衰史为轴线,浓缩了整个封建社会的时代内容。(1分)

8、请结合下面文字简要分析王熙凤这一人物的形象特征。(3分)

①一语未了,只听后院中有人笑声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气,恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”心下想时,只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子。

②这熙凤携着黛玉的手,上下细细打量了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕拭泪。

③熙凤道:“这倒是我先料着了,知道妹妹不过这两日到的,我已预备下了,等太太回去过了目好送来。”王夫人一笑,点头不语。

四、默写名言名句(10分)

9、补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1) ,无失其时,七十者可以食肉矣。

(2) ,鱼鳖不可胜食也。

(3)养生丧死无憾, 。

(4) ,一夫当关,万夫莫开。

(5)东船西舫悄无言, 。

(6) ,则知明而行无过矣。

(7)故不积跬步, 。

(8)蟹六跪而二螯, ,用心躁也。

(9) ,不尽长江滚滚来。

(10) ,生长明妃尚有村。

五、阅读与鉴赏(共57分)

(一)古诗鉴赏(共8分)

10、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。(8分)

登金陵凤凰台

李白

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,一水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

【注】①一水:亦作“二水”。

(1)分别概括这首诗颔联和颈联的内容,并说说其中寄寓了诗人什么样的感慨。(4分)

(2)“总为浮云能蔽日”一句用了何种修辞手法?尾联表达诗人什么样的思想感情?(4分)

(二)阅读下列文段,完成11—15题。(共22分)

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反也。试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也!

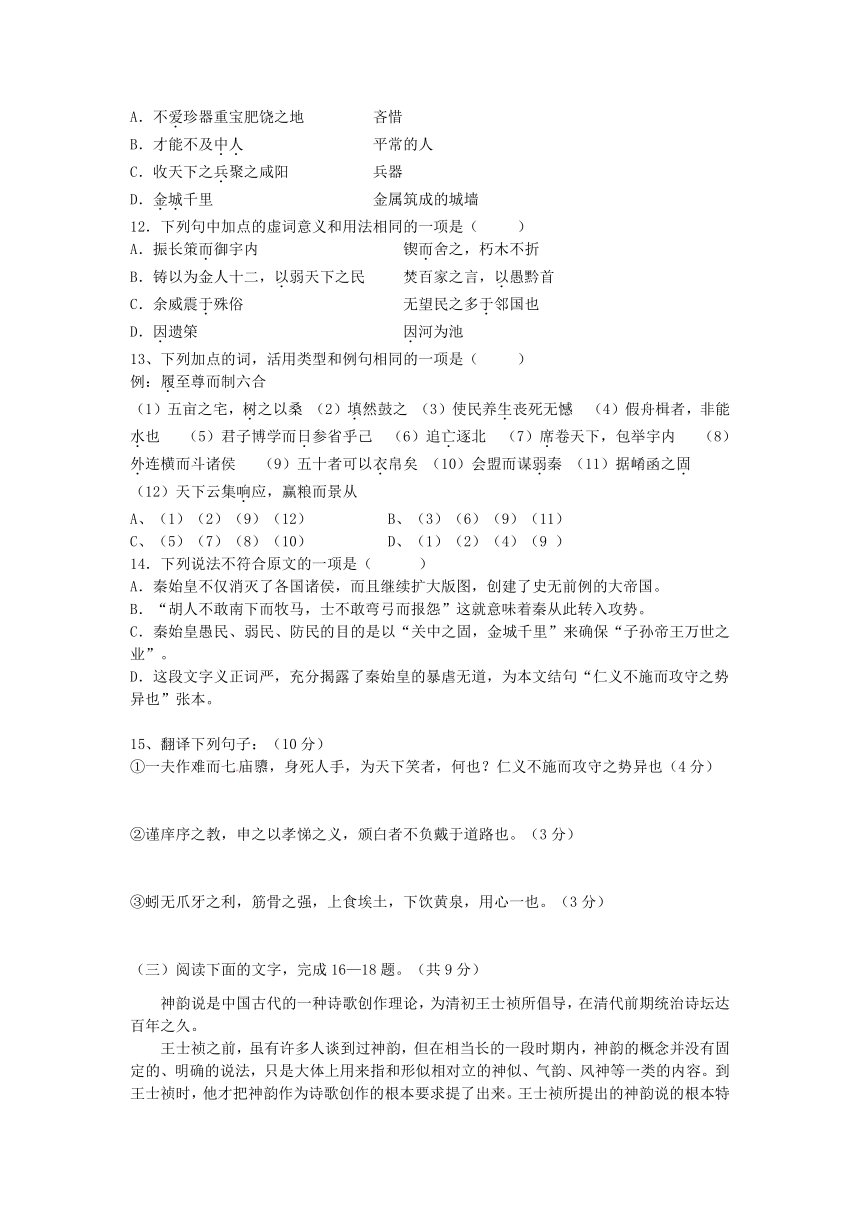

11.下列句中加点的词解释错误的一项是( )

A.不爱珍器重宝肥饶之地 吝惜

B.才能不及中人 平常的人

C.收天下之兵聚之咸阳 兵器

D.金城千里 金属筑成的城墙

12.下列句中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

A.振长策而御宇内 锲而舍之,朽木不折

B.铸以为金人十二,以弱天下之民 焚百家之言,以愚黔首

C.余威震于殊俗 无望民之多于邻国也

D.因遗筞 因河为池

13、下列加点的词,活用类型和例句相同的一项是( )

例:履至尊而制六合

(1)五亩之宅,树之以桑 (2)填然鼓之 (3)使民养生丧死无憾 (4)假舟楫者,非能水也 (5)君子博学而日参省乎己 (6)追亡逐北 (7)席卷天下,包举宇内 (8)外连横而斗诸侯 (9)五十者可以衣帛矣 (10)会盟而谋弱秦 (11)据崤函之固

(12)天下云集响应,赢粮而景从

A、(1)(2)(9)(12) B、(3)(6)(9)(11)

C、(5)(7)(8)(10) D、(1)(2)(4)(9 )

14.下列说法不符合原文的一项是( )

A.秦始皇不仅消灭了各国诸侯,而且继续扩大版图,创建了史无前例的大帝国。

B.“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨”这就意味着秦从此转入攻势。

C.秦始皇愚民、弱民、防民的目的是以“关中之固,金城千里”来确保“子孙帝王万世之业”。

D.这段文字义正词严,充分揭露了秦始皇的暴虐无道,为本文结句“仁义不施而攻守之势

异也”张本。

15、翻译下列句子:(10分)

①一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也(4分)

②谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路也。(3分)

③蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(3分)

(三)阅读下面的文字,完成16—18题。(共9分)

神韵说是中国古代的一种诗歌创作理论,为清初王士祯所倡导,在清代前期统治诗坛达百年之久。

王士祯之前,虽有许多人谈到过神韵,但在相当长的一段时期内,神韵的概念并没有固定的、明确的说法,只是大体上用来指和形似相对立的神似、气韵、风神等一类的内容。到王士祯时,他才把神韵作为诗歌创作的根本要求提了出来。王士祯所提出的神韵说的根本特点是,在诗歌的艺术表现上追求一种空寂超选、镜花水月、不着形迹的境界。

神韵为诗中最高境界,王士祯提倡神韵,自无可厚非,但并非只有空寂超逸,才有神韵。严羽在《沧浪诗话》中说:“诗之品有九:曰高,曰古,曰深,曰远,曰长,曰雄浑,曰飘逸,曰悲壮,曰凄婉。”可见神韵并非诗之逸品所独有,而为各品之好诗所共有。王士祯将神韵视为逸品所独具,恰是其偏失之处。

王士祯对严羽的“以禅喻诗”或“借禅喻诗”深表赞许,同时更进一步提倡诗要入禅,达到禅家所说的“色相俱空”的境界。他说:“严沧浪以禅喻诗,余深契其说;而五言尤为近之。”还说:“诗禅一致,等无差别。”他认为根植于现实的诗的“化境”和以空空为旨归的禅的“悟境”,是毫无区别的,而最好的诗歌,就是“色相俱空”“羚羊挂角,无迹可求”的“逸品”。从诗歌反映现实不应太执著于实写这一点讲,他的诗论有一定的合理因素;但从根本上来说,他是以远离现实为旨归的。

关于诗歌风格,王士祯推许“冲淡”“自然”“清奇”三品,而不提“雄浑”“劲健”“豪放”“悲慨”等。他反对诗歌“以沈著痛快为极致”,一再强调严羽的“言有尽而意无穷”和司空图的“不著一字,尽得风流”等,并认为“唐诗主情,故多蕴藉;宋诗主气,故多径露”。最明显的是他对几首咏息夫人的诗的评论,有评论认为杜牧的“至竞息亡缘底事?可怜金谷坠楼人”,是“正言以大义责之”,他颇不赞成;他认为只有王维的“看花满眼泪,不共楚王言”,才“更不著判断一语,此盛唐所以为高”。正因为如此,所以王士祯撰《唐贤三昧集》时,竞不选李白、杜甫的诗。

在王士祯之前,由于明代前后七子的复古主义运动,言必汉、魏、盛唐,造成了诗走向肤廓、貌袭的流弊,而公安派矫正前后七子之失,其弊又流于浅率。王士祯企图矫正两派之失,提倡神韵说,倡导诗应清远、冲淡、超逸,在表现上应含蓄、蕴藉,片面强调诗的空寂超逸、镜花水月的境界,这在当时是有积极意义的。但同时他反对现实性强的诗歌及“沈著痛快”、酣畅淋漓的风格,抹杀了诗歌积极的社会作用,这又导致诗歌走上了脱离生活、脱离现实的道路。

(节选自2012年《诗歌美学》第1期,有删改)

16.下列关于“神韵说”的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.神韵说是清初王士祯倡导的在清朝前期统治诗坛达百年之久的一种诗歌创作理论。

B.神韵说强调在诗歌的艺术表现上要追求一种空寂超逸、镜花水月、不着形迹的境界。

C.神韵说推崇“冲淡”“自然”“清奇”的创作风格,反对“雄浑”“劲健”等风格。

D.神韵说导致诗歌走上脱离生活、脱离现实的道路,这抹杀了诗歌积极的社会作用。

17.下列诗句中,符合“神韵说”的创作主张的一项是( )

A.出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。(陆游《书愤》)

B.回看天际下中流,岩上无心云相逐。(柳宗元《渔翁》)

C.两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。(秦观《鹊桥仙》)

D.聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑。(陶渊明《归去来兮辞》)

18.下列推断,不符合原文内容的一项是( )

A.一种文学理论的提出离不开前人的理论基础,“神韵说”的提出就是如此。

B.在诗歌创作主张上,王士祯和严羽有同有异,相同点是都主张含蓄蕴藉的创作风格。

C.“神韵说”尽管也有不足之处,但在清代前期的诗坛上是占统治地位的一种创作理论。

D.同是咏息夫人的诗歌,王士祯认为从诗歌的主旨考虑,杜牧的诗比不上王维的诗。

(四)阅读下面的文字,完成19—22题(共18分)

永远的门

邵宝健

江南古镇。普通的有一口古井的小杂院。院里住了八九户普通人家。一式古老的平屋,格局多年未变,尽管人们房内的现代化摆设是愈来愈多了。

这八九户人家中,有两户是一人独居——单身汉郑若奎和老姑娘潘雪娥。

郑若奎就在住在潘雪娥隔壁。

“你早。”他向她致意。

“出去啊?”她回话,随即擦身而过。

多少次了,只要有人幸运地看到他和她在院子里相遇,听到的总是这么几句。这种简单的缺乏温情的重复,真使邻居们泄气。

潘雪娥大概过了四十吧。苗条得有点单薄,瓜子脸,肤色白皙,五官端庄。衣饰虽时髦又很素雅。她在西街那家花店工作。邻居们很不理解,这位端丽的女人为什么要独居,只知道她有权利得到爱情却确确实实没有结过婚。

郑若奎在五年前,迁居于此。他是一家电影院的美工,据说是一个缺乏天才的工作负责而又拘谨的画师。四十五六的人,倒像个老头儿了。头发黄焦焦、乱蓬蓬的,背有点驼。瘦削的脸庞,瘦削的身躯,只有那双眼睛大大的,闪烁着年轻的光,闪烁着他的渴望。

回家的时候,他常常带回来一束鲜花,玫瑰、蔷薇、海棠、腊梅,应有尽有,四季不断。

他总是把鲜花插在一只蓝得透明的高脚步花瓶里。

他没有串门的习惯,经常久久地呆在屋内。有时他也到井边,洗衣服,洗碗,洗那只透明的蓝色高脚花瓶。洗罢花瓶,他总是斟上明净的井水,噘着嘴,极小心地捧回屋子里。

一道厚厚的墙把他和潘雪娥的卧室隔开了。

一只陈旧的一人高的花竹书架贴紧墙壁置在床旁。这只书架的右上端,便是那只花瓶永久性的所在。

除此之外,室内或是悬挂,或是旁靠着一些中国的、外国的,别人的和他自己的画作。

从家具的布局和蒙受灰尘的程度可以看得出,这屋里缺少女人,缺少只有女人才能制造得出的那种温馨的气息。可是,那只花瓶总是被主人擦拭得一尘不染,瓶里的水总是清清洌洌,瓶上的花总是鲜艳的、盛开着的。

同院的邻居们,曾经那么热切地盼望着,他捧回来的鲜花,能有一天在他的隔壁——潘雪娥的房里出现。当然,这个奇迹就从业没有出现过。

于是,人们自然对郑若奎产生深深的遗憾和绵绵的同情。

秋季的一个微雨的清晨。

郑若奎撑着伞依旧向她致意:“你早。”

潘雪娥撑着伞依旧回答他:“出去啊?”

傍晚,雨止了,她下班回来了。却不见他回家来。

即刻有消息传来:郑若奎在单位的工作室作画时,心脏跳搏异常,猝然倒地,刚送进医院,就永远地睡去了。

这普通的院子里就有了哭泣。

那位潘雪娥没有哭,眼睛委实是红红的。

花圈。一只又一只。

那只大大的缀满各式鲜花的没有挽联的花圈,是她献给他的。

这个普通的院子里,一下子少了一个普通的生活里没有爱情的单身汉,真是莫大的缺憾。

没几天,潘雪娥搬走了,走得匆忙又唐突。

人们在整理画师遗物的时候,不得不表示惊讶了。打开锁着的房门,他的屋子里尽管到处灰蒙蒙的,但那只花瓶却像不久前被人擦拭地空心似的,明晃晃,蓝晶晶,并且,那瓶里的一束白菊花,没有枯萎。

当搬开那只老式花竹书架的时候,在场者的眼睛都瞪圆了。

门!墙上分明有一扇紫红色的精巧的门,门拉手是黄铜的。

人们的心悬了起来又沉了下去。原来如此!

邻居们闹闹嚷嚷起来。几天前对这位单身汉的哀情和敬意,顿时化为乌有,变成了一种不能言状的甚至不能言明的愤懑。

不过,当有人伸手想去拉开这扇门的时候,“哇”地喊出声来——黄铜拉手是平面的,门和门框平滑如壁。

一扇画在墙上的门!

(选自《微型小说选刊》,1995年7期,有改动。)

19.结合全文,简要分析小说开篇的环境描写有何作用。(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

20.小说中的人物郑若奎去世后,作品写道:“这个普通的院子里,一下子少了一个普通的生活里没有爱情的单身汉,真是莫大的缺憾。” 这里的“莫大的缺憾”是针对哪些人而言的?(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

21、一支透明的蓝色花瓶,在作品中反复出现,有什么作用?(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

22、请结合小说内容简要分析标题“永远的门”的含义,并谈谈结尾有关门的情节设计取得的效果。(7分).

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

六、阅读下面的文字,按要求作文。(60分)

狂风呼喊着,咆哮着,狞笑着奔袭过来,企图把大地上的一切都席卷而去。

一棵大树挺起胸膛,顽强地与狂风搏斗着。狂风暴虐地纠缠着它,想按下它高贵的头,压弯它不屈的腰。但是,它奋力抗争,不屈不挠。大树下面有一片小草。狂风根本不把它们放在眼里,像擀面条一样把它们揉来揉去。几乎要把它们撕成碎片,辗成粉末。小草在狂风中抖动颤栗,屈腰伏身,把脸紧紧地贴在大地上。

狂风终于累了,走了。人们发现,大树折断了腰,小草却慢慢扬起了脸。

学生问苏格拉底:“老师,你认为大树和小草谁值得赞美?”苏格拉底说:“我赞美大树,也赞美小草。”

看了以上材料,你有何感悟或看法?请自定角度,自拟题目,写一篇不少于800字的议论文。不要脱离材料内容及含义,不要套作,不得抄袭。

同课章节目录