高一语文流浪人,你若到斯巴

图片预览

文档简介

课件51张PPT。流浪人,你若到斯巴寒 菊

□ 郑思肖【注】 ①并:合,合并。②篱:篱笆。

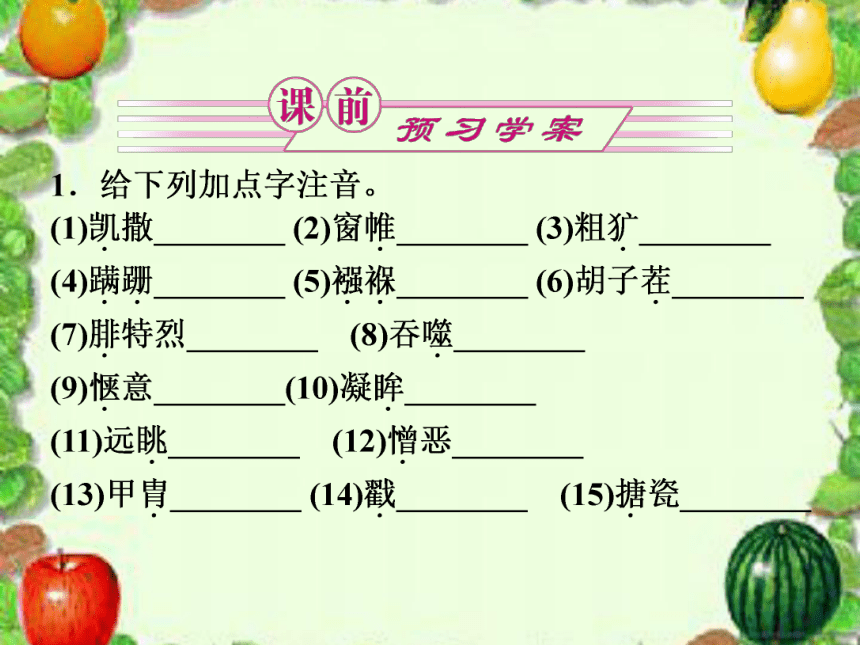

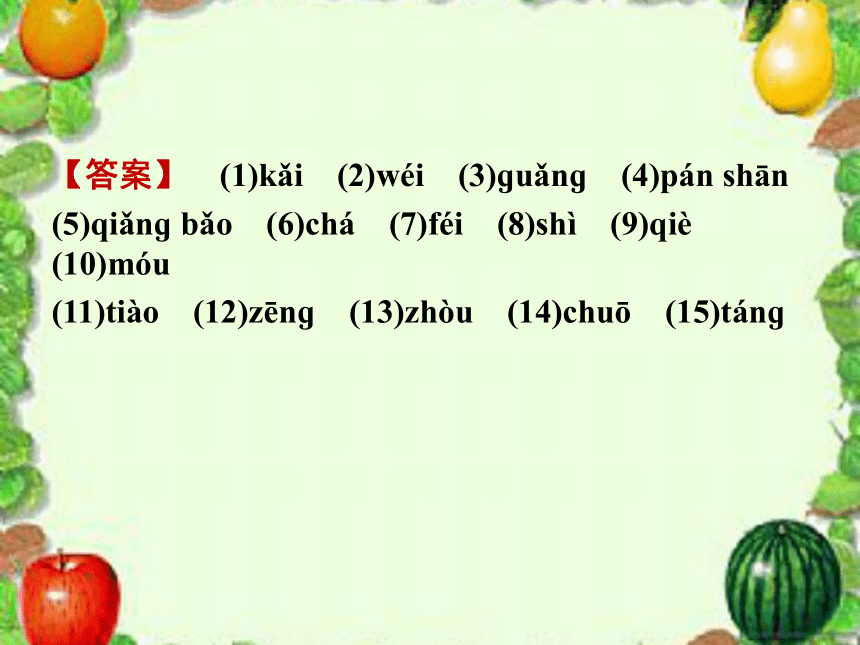

【鉴赏提示】 郑思肖(1241~1318),字忆翁,号所南,自称三外野人,连江(今属福建)人。少为太学上舍,应博学宏词试。元兵南下,痛国事日非,上书,不报。后隐居苏州。这是一首托物言志的诗,它通过对菊花的歌颂,表现出诗人高尚的爱国情操。【答案】 (1)kǎi (2)wéi (3)ɡuǎnɡ (4)pán shān

(5)qiǎnɡ bǎo (6)chá (7)féi (8)shì (9)qiè (10)móu

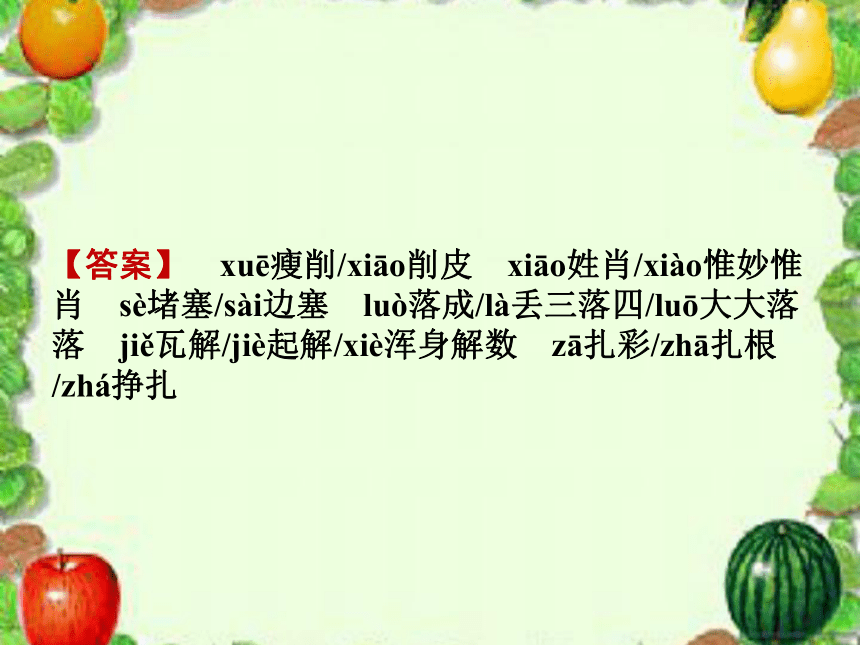

(11)tiào (12)zēnɡ (13)zhòu (14)chuō (15)tánɡ【答案】 xuē瘦削/xiāo削皮 xiāo姓肖/xiào惟妙惟肖 sè堵塞/sài边塞 luò落成/là丢三落四/luō大大落落 jiě瓦解/jiè起解/xiè浑身解数 zā扎彩/zhā扎根/zhá挣扎【答案】 啐一口/淬火/精粹/荟萃/鞠躬尽瘁 惊骇/尸骸/弹劾/言简意赅/垓下之围 蹒跚/珊瑚/姗姗来迟/栅栏 眩晕/炫目 戳穿/杀戮 恺撒/铠甲 愕然/下腭 天色已暝/死不瞑目

目光炯炯/迥然不同4.辨析词义,选择最恰当的词语填写在句中横线上。

(1)精巧·精致

A.5月31日,沈阳华晨汽车工厂车间,电视片《奋斗》主演佟大为开着一辆时尚________的玫红色骏捷FRV缓缓驶进会场,演绎着“我奋斗,GO精彩”的精彩生活。

B.超市里的商品品种越来越多,包装越来越________,都市白领一年比一年俊俏风流,家居装修越来越精细,新出的书籍装帧更精致,好莱坞大片一部比一部豪华精装。(2)震动·震撼

A.教师们声情并茂地朗诵,声音几度哽咽,一幅幅的画面似乎涌现在眼前,泪水禁不住充满了眼眶,一首首感人肺腑的诗歌让教师们的心灵一次次受到强烈的________。

B.从今年10月开始,新车扎堆上市就将开始发挥效应,届时整个紧凑型轿车市场价格区间也会产生不小的________。(3)疲倦·疲乏

A.当我们已经对高清与全高清电视的争论渐渐感到________的时候,还有什么能够唤起我们对于产品更大的兴趣呢?

B.风雨中,她们那________瘦弱的女性背影,却仍不失大爱的妩媚容姿。【解析】 (1)“精致”指制造精巧细致,比“精巧”适用范围大,“精巧”指技术、器物构造等精细巧妙。

(2)“震撼”重在“撼”,指剧烈地、大幅度地震动。“震动”重在“动”,指事物脱离静止状态,力量和程度不如“震撼”大。

(3)“疲倦”的意思是疲乏困倦,重在困倦,“疲乏”的意思是疲劳困乏,重在乏力。

【答案】 (1)A.精致 B.精巧 (2)A.震撼 B.震动 (3)A.疲倦 B.疲乏5.文学常识填空。

海因里希·伯尔(1917~1985),________国小说家,出生于科隆一个雕刻匠家庭。1939年入科隆大学学习。二战爆发,征兵入伍,历时6年,1945年4月被俘入战俘营,12月获释。1947年发表小说,1951年成为专业作家。1972年因“他对时代的广阔视野,结合典型的灵敏技巧和对复兴德国文学作出了贡献”,获________奖。1985年去世,举国哀悼。作品有《________》、《丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆》等。

【答案】 德 诺贝尔 火车正点一、探讨小说标题的作用

(1)解开了小说的一个悬念 (2)是对“我”的处境的讽刺

(3)是当时军国主义教育的见证 (4)表达了反战的主题二、小说三要素

环境:战地医院,盟军攻入德国,夜晚,火光冲天,炮声不断。

人物:“我”,一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵。

情节:一个原中学八年级学生,现在的德国伤兵,他始终想知道自己到底受的什么伤,究竟在什么地方。1.课文始终在描写学校的环境,你觉得这样写有什么好处?

明确:战争对文明的摧残,学校和伤兵医院本来是两个毫不相干的地方,可传播人类文明的地方成了充满血腥的伤兵医院,美术教室成了“停尸间”,战争给人带来的是无尽的痛苦和哀伤。2.看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”?

明确:惨不忍睹的场面四肢仅存一肢、残酷的现实青春不再潇洒英雄梦完结,年轻的学生再也不能对战争满不在乎,等待他的是残酷的现实。客观上揭示了战争的罪恶。3.最后,“我”有没有明白自己的遭遇?为什么要以“牛奶”来结束全文?

明确:那黑板上的手迹、那彻底的疼痛让“我”顿悟,“牛奶”、“画画”都已成为了梦想,炸弹炸毁的不仅是一个人的身体,更是一个人的未来和一个人的心灵。4.小说中的“我”是个什么样的人?

明确:“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物。在战争环境中早熟,有点玩世不恭,不满学校的单调的学习生活,对侵略战争则缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知道为什么打仗,也不知道生命的价值。这一形象比较准确地概括了纳粹德国时期青少年真实的思想状况。5.“我”被蒙蔽的根源是什么?

明确:纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命的可悲现实。(一)阅读下面选段,完成1~4题。

我感到左大腿上挨了一针,全身猛地震颤了一下,我想抬起身子,可是坐不起来;我向自己的身子望去,现在我看到了,因为他们已经把我的包扎解开了,我失去了双臂,右腿也没有了!我猛地仰面躺了下来,因为我不能支撑自己。①我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我。②可是医生只耸了耸肩膀,继续推他的注射器,筒心缓缓地、平稳地推到了底。我又想看看黑板,可是现在消防队员就站在我跟前,把黑板挡住了。他紧紧地按住我的肩膀,我闻到的是一股烟熏火燎的糊味和脏味,这是从他油腻的制服上发散出来的。③我看到的只是他那张疲惫忧伤的面孔,现在我终于认出他来了——原来是比尔格勒!

“牛奶,”我喃喃地说……1.读①②句,回答问题。

(1)我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我。“我”为什么呼叫?医生和消防队员又为何“愕然”?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________(2)可是医生只耸了耸肩膀,继续推他的注射器,筒心缓缓地、平稳地推到了底。如何理解医生“耸了耸肩膀”这一动作?

________________________________________________________________________【解析】 结合文意可知“我”的呼叫是因为“我”知道自己残废后的惊呼,医生等人的愕然是因为我的表现不同于其他伤员,一般的伤员下来后都是昏迷状态;医生“耸了耸肩膀”的表现是因为他们对此类事情见多不怪,习以为常了。【答案】 (1)“我失声呼叫”是因为“我”终于知道了自己残废的事实;医生和消防队员吃惊,是因为战场上下来的人多半昏沉或者死亡,我能大声呼叫,这很让人“愕然”。(2)医生对此习以为常。2.年轻的德国兵四肢仅存一肢,作者结尾才将这个谜底揭开,而实际上,前文中就有很多暗示和伏笔。找出有关句子,体会情节构思的好处。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 前文多次提到有关胳膊和腿受伤的句子,可以从原文中找出,答案不唯一。这是一种悬念和暗示手法,可起到吸引读者阅读的作用,同时,多次提起,可以起到强调反战的主题的作用。【答案】 示例:我记不清是怎么受伤的;我只知道我的胳膊不听使唤了,右腿也动不了了,只有左腿还能动弹一下。我想,他们大概把我的胳膊捆在身上了,捆得这么紧,使我动弹不得。文章用悬念和暗示,情节曲折,吸引读者,同时写出战争的残酷、命运的捉弄,给人强烈的震撼,深化了作品的反战主题。3.第③句是对人物面部表情的特写,这样的描写文中还有许多,找出其中两句,说说这些人物的共同特征是什么。

________________________________________________________________________

【解析】 文中有好多处有关人物肖像描写的句子,但都围绕“疲倦、冷漠、忧伤”展开。【答案】 示例:①这是一张疲惫苍老的脸,没有刮胡子,身上穿着消防队的制服。②身材高大而苍老的消防队员站在木板前,他向我微笑着,疲倦而忧伤地微笑着,那张长满胡子茬的肮脏的脸,像是睡着了似的。人物描写的共同特征:疲倦、冷漠、忧伤。4.结尾“我”在知道自己失去了双臂和右腿的同时认出了比尔格勒,但这时“我”喃喃而出的不是比尔格勒的名字,而是“牛奶”,为什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 伤势很重的“我”在半昏迷状态下一下子看到了自己熟悉的环境,禁不住引发了联想记忆,想到了以往的生活情景,禁不住喊出了“牛奶”的呼声。【答案】 因为“喝牛奶”“抽烟”,这些鲜明的生活印象已经深深地烙在“我”的头脑中,比尔格勒就是“牛奶”,一看到比尔格勒,条件反射,昏沉的记忆一下子变得清晰起来,三个月前日常生活场景石破天惊地苏生。这“牛奶”,既是对自己参战而成为残疾事实的确认,也是“我”对往日和平生活的留恋和向往。词简意丰。(二)阅读下文,完成5~10题。

“这一切都不是证据。”我心想。“毕竟每一所文科中学都有一间美术教室,都有刷成黄色和绿色的走廊,墙上也都有老式弯形衣钩;就连一年级甲、乙两班之间的《美狄亚》和九年级甲、乙两班之间尼采的小胡子,也不能证明我现在是在自己的母校。肯定有必须挂尼采像的明文规定。普鲁士文科中学的环境布置规定为:《美狄亚》挂在一年级甲、乙两班之间;《挑刺的少年》放在二年级甲、乙班之间;恺撒、马可·奥勒留和西赛罗放在过道里;尼采挂在楼上——一楼上的学生已经学习哲学了。还有雅典娜神庙庙柱中楣,一幅多哥的彩色画。《挑刺的少年》和雅典娜神庙庙柱中楣已组成了世代相传的、美好而又古老的学校摆设。而且可以肯定,一时心血来潮在香蕉上写上‘多哥万岁!’的不会就是我一个。学生们在学校里闹的恶作剧也都是老一套。此外,也可能我在发烧,我在做梦。”5.“这一切都不是证据”,“我”寻找证据要证明什么?

________________________________________________________________________

【答案】 伤兵医院是不是自己的学校。6.此时的“我”是什么样的精神状态?

________________________________________________________________________

【答案】 我在发烧,我在做梦。7.学校中为什么挂多哥的彩色画?

________________________________________________________________________

【答案】 希特勒企图恢复德国的殖民地,对学生进行殖民主义宣传。8.文科中学的环境布置都一样,写“多哥万岁!”的不会就是我一个,这说明了什么?

________________________________________________________________________

【答案】 环境布置都一样,说明纳粹德国给青少年灌输军国主义思想;写“多哥万岁!”的学生不止“我”一个,说明青少年盲从,受欺骗。9.在小说中,作者为什么反复描写学校的环境布置?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 环境描写烘托了小说的主题。学校成了战地医院,学生成了伤兵,形成了巨大的反差,反映了战争对文明、人性的摧残。10.“我”的疑心在小说情节设置上有何特点?起什么作用?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 制造悬念。作用:引起读者兴趣,推动情节发展,有助于揭示作品的主题。(三)阅读下文,完成11~13题。

我的目光扫过他的肩膀投向木板上了油漆的背面。就在这上面我看见了什么,自我来到这个停尸间之后,它第一次触动了我的心灵,震撼了我内心某个隐秘的角落,使我惊骇万状,我的心开始剧烈地跳动:黑板上有我的笔迹。在上端第一行,我认出了我的笔迹!这比照镜子还要清晰,还要令人不安,我不用再怀疑了,这是我自己的手迹!其余的一切全都不足为凭,不论是美狄亚还是尼采,也不论是迪那里山地人的侧面照片,或是多哥的香蕉,连门上的十字印痕也不能算数。这些在别的学校里也都是一模一样的,但是我决不相信在别的学校有谁能用我的笔迹在黑板上写字。仅仅在三个月以前,就在那绝望的日子里,我们都必须写下这段铭文。现在这段铭文还依旧赫然在目:“流浪人,你若到斯巴……”哦,我现在想起来了,那时因为黑板太短,美术教师还骂过我,说我没有安排好,字体写得太大了。他摇着头,自己却也用同样大的字在下面写了:“流浪人,你若到斯巴……”11.从小说的情节来看,这部分是小说的________。

【答案】 高潮

12.“我”认出了什么?证据是什么?

________________________________________________________________________

【答案】 “我”认出手术室就是自己读书的教室。证据是看到了黑板上自己留下的笔迹。13.教师命令学生学写这段铭文的用意是什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命的可悲现实。练规范、练技能、练速度

□ 郑思肖【注】 ①并:合,合并。②篱:篱笆。

【鉴赏提示】 郑思肖(1241~1318),字忆翁,号所南,自称三外野人,连江(今属福建)人。少为太学上舍,应博学宏词试。元兵南下,痛国事日非,上书,不报。后隐居苏州。这是一首托物言志的诗,它通过对菊花的歌颂,表现出诗人高尚的爱国情操。【答案】 (1)kǎi (2)wéi (3)ɡuǎnɡ (4)pán shān

(5)qiǎnɡ bǎo (6)chá (7)féi (8)shì (9)qiè (10)móu

(11)tiào (12)zēnɡ (13)zhòu (14)chuō (15)tánɡ【答案】 xuē瘦削/xiāo削皮 xiāo姓肖/xiào惟妙惟肖 sè堵塞/sài边塞 luò落成/là丢三落四/luō大大落落 jiě瓦解/jiè起解/xiè浑身解数 zā扎彩/zhā扎根/zhá挣扎【答案】 啐一口/淬火/精粹/荟萃/鞠躬尽瘁 惊骇/尸骸/弹劾/言简意赅/垓下之围 蹒跚/珊瑚/姗姗来迟/栅栏 眩晕/炫目 戳穿/杀戮 恺撒/铠甲 愕然/下腭 天色已暝/死不瞑目

目光炯炯/迥然不同4.辨析词义,选择最恰当的词语填写在句中横线上。

(1)精巧·精致

A.5月31日,沈阳华晨汽车工厂车间,电视片《奋斗》主演佟大为开着一辆时尚________的玫红色骏捷FRV缓缓驶进会场,演绎着“我奋斗,GO精彩”的精彩生活。

B.超市里的商品品种越来越多,包装越来越________,都市白领一年比一年俊俏风流,家居装修越来越精细,新出的书籍装帧更精致,好莱坞大片一部比一部豪华精装。(2)震动·震撼

A.教师们声情并茂地朗诵,声音几度哽咽,一幅幅的画面似乎涌现在眼前,泪水禁不住充满了眼眶,一首首感人肺腑的诗歌让教师们的心灵一次次受到强烈的________。

B.从今年10月开始,新车扎堆上市就将开始发挥效应,届时整个紧凑型轿车市场价格区间也会产生不小的________。(3)疲倦·疲乏

A.当我们已经对高清与全高清电视的争论渐渐感到________的时候,还有什么能够唤起我们对于产品更大的兴趣呢?

B.风雨中,她们那________瘦弱的女性背影,却仍不失大爱的妩媚容姿。【解析】 (1)“精致”指制造精巧细致,比“精巧”适用范围大,“精巧”指技术、器物构造等精细巧妙。

(2)“震撼”重在“撼”,指剧烈地、大幅度地震动。“震动”重在“动”,指事物脱离静止状态,力量和程度不如“震撼”大。

(3)“疲倦”的意思是疲乏困倦,重在困倦,“疲乏”的意思是疲劳困乏,重在乏力。

【答案】 (1)A.精致 B.精巧 (2)A.震撼 B.震动 (3)A.疲倦 B.疲乏5.文学常识填空。

海因里希·伯尔(1917~1985),________国小说家,出生于科隆一个雕刻匠家庭。1939年入科隆大学学习。二战爆发,征兵入伍,历时6年,1945年4月被俘入战俘营,12月获释。1947年发表小说,1951年成为专业作家。1972年因“他对时代的广阔视野,结合典型的灵敏技巧和对复兴德国文学作出了贡献”,获________奖。1985年去世,举国哀悼。作品有《________》、《丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆》等。

【答案】 德 诺贝尔 火车正点一、探讨小说标题的作用

(1)解开了小说的一个悬念 (2)是对“我”的处境的讽刺

(3)是当时军国主义教育的见证 (4)表达了反战的主题二、小说三要素

环境:战地医院,盟军攻入德国,夜晚,火光冲天,炮声不断。

人物:“我”,一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵。

情节:一个原中学八年级学生,现在的德国伤兵,他始终想知道自己到底受的什么伤,究竟在什么地方。1.课文始终在描写学校的环境,你觉得这样写有什么好处?

明确:战争对文明的摧残,学校和伤兵医院本来是两个毫不相干的地方,可传播人类文明的地方成了充满血腥的伤兵医院,美术教室成了“停尸间”,战争给人带来的是无尽的痛苦和哀伤。2.看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”?

明确:惨不忍睹的场面四肢仅存一肢、残酷的现实青春不再潇洒英雄梦完结,年轻的学生再也不能对战争满不在乎,等待他的是残酷的现实。客观上揭示了战争的罪恶。3.最后,“我”有没有明白自己的遭遇?为什么要以“牛奶”来结束全文?

明确:那黑板上的手迹、那彻底的疼痛让“我”顿悟,“牛奶”、“画画”都已成为了梦想,炸弹炸毁的不仅是一个人的身体,更是一个人的未来和一个人的心灵。4.小说中的“我”是个什么样的人?

明确:“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物。在战争环境中早熟,有点玩世不恭,不满学校的单调的学习生活,对侵略战争则缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知道为什么打仗,也不知道生命的价值。这一形象比较准确地概括了纳粹德国时期青少年真实的思想状况。5.“我”被蒙蔽的根源是什么?

明确:纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命的可悲现实。(一)阅读下面选段,完成1~4题。

我感到左大腿上挨了一针,全身猛地震颤了一下,我想抬起身子,可是坐不起来;我向自己的身子望去,现在我看到了,因为他们已经把我的包扎解开了,我失去了双臂,右腿也没有了!我猛地仰面躺了下来,因为我不能支撑自己。①我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我。②可是医生只耸了耸肩膀,继续推他的注射器,筒心缓缓地、平稳地推到了底。我又想看看黑板,可是现在消防队员就站在我跟前,把黑板挡住了。他紧紧地按住我的肩膀,我闻到的是一股烟熏火燎的糊味和脏味,这是从他油腻的制服上发散出来的。③我看到的只是他那张疲惫忧伤的面孔,现在我终于认出他来了——原来是比尔格勒!

“牛奶,”我喃喃地说……1.读①②句,回答问题。

(1)我失声呼叫,医生和消防队员愕然地望着我。“我”为什么呼叫?医生和消防队员又为何“愕然”?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________(2)可是医生只耸了耸肩膀,继续推他的注射器,筒心缓缓地、平稳地推到了底。如何理解医生“耸了耸肩膀”这一动作?

________________________________________________________________________【解析】 结合文意可知“我”的呼叫是因为“我”知道自己残废后的惊呼,医生等人的愕然是因为我的表现不同于其他伤员,一般的伤员下来后都是昏迷状态;医生“耸了耸肩膀”的表现是因为他们对此类事情见多不怪,习以为常了。【答案】 (1)“我失声呼叫”是因为“我”终于知道了自己残废的事实;医生和消防队员吃惊,是因为战场上下来的人多半昏沉或者死亡,我能大声呼叫,这很让人“愕然”。(2)医生对此习以为常。2.年轻的德国兵四肢仅存一肢,作者结尾才将这个谜底揭开,而实际上,前文中就有很多暗示和伏笔。找出有关句子,体会情节构思的好处。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 前文多次提到有关胳膊和腿受伤的句子,可以从原文中找出,答案不唯一。这是一种悬念和暗示手法,可起到吸引读者阅读的作用,同时,多次提起,可以起到强调反战的主题的作用。【答案】 示例:我记不清是怎么受伤的;我只知道我的胳膊不听使唤了,右腿也动不了了,只有左腿还能动弹一下。我想,他们大概把我的胳膊捆在身上了,捆得这么紧,使我动弹不得。文章用悬念和暗示,情节曲折,吸引读者,同时写出战争的残酷、命运的捉弄,给人强烈的震撼,深化了作品的反战主题。3.第③句是对人物面部表情的特写,这样的描写文中还有许多,找出其中两句,说说这些人物的共同特征是什么。

________________________________________________________________________

【解析】 文中有好多处有关人物肖像描写的句子,但都围绕“疲倦、冷漠、忧伤”展开。【答案】 示例:①这是一张疲惫苍老的脸,没有刮胡子,身上穿着消防队的制服。②身材高大而苍老的消防队员站在木板前,他向我微笑着,疲倦而忧伤地微笑着,那张长满胡子茬的肮脏的脸,像是睡着了似的。人物描写的共同特征:疲倦、冷漠、忧伤。4.结尾“我”在知道自己失去了双臂和右腿的同时认出了比尔格勒,但这时“我”喃喃而出的不是比尔格勒的名字,而是“牛奶”,为什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________【解析】 伤势很重的“我”在半昏迷状态下一下子看到了自己熟悉的环境,禁不住引发了联想记忆,想到了以往的生活情景,禁不住喊出了“牛奶”的呼声。【答案】 因为“喝牛奶”“抽烟”,这些鲜明的生活印象已经深深地烙在“我”的头脑中,比尔格勒就是“牛奶”,一看到比尔格勒,条件反射,昏沉的记忆一下子变得清晰起来,三个月前日常生活场景石破天惊地苏生。这“牛奶”,既是对自己参战而成为残疾事实的确认,也是“我”对往日和平生活的留恋和向往。词简意丰。(二)阅读下文,完成5~10题。

“这一切都不是证据。”我心想。“毕竟每一所文科中学都有一间美术教室,都有刷成黄色和绿色的走廊,墙上也都有老式弯形衣钩;就连一年级甲、乙两班之间的《美狄亚》和九年级甲、乙两班之间尼采的小胡子,也不能证明我现在是在自己的母校。肯定有必须挂尼采像的明文规定。普鲁士文科中学的环境布置规定为:《美狄亚》挂在一年级甲、乙两班之间;《挑刺的少年》放在二年级甲、乙班之间;恺撒、马可·奥勒留和西赛罗放在过道里;尼采挂在楼上——一楼上的学生已经学习哲学了。还有雅典娜神庙庙柱中楣,一幅多哥的彩色画。《挑刺的少年》和雅典娜神庙庙柱中楣已组成了世代相传的、美好而又古老的学校摆设。而且可以肯定,一时心血来潮在香蕉上写上‘多哥万岁!’的不会就是我一个。学生们在学校里闹的恶作剧也都是老一套。此外,也可能我在发烧,我在做梦。”5.“这一切都不是证据”,“我”寻找证据要证明什么?

________________________________________________________________________

【答案】 伤兵医院是不是自己的学校。6.此时的“我”是什么样的精神状态?

________________________________________________________________________

【答案】 我在发烧,我在做梦。7.学校中为什么挂多哥的彩色画?

________________________________________________________________________

【答案】 希特勒企图恢复德国的殖民地,对学生进行殖民主义宣传。8.文科中学的环境布置都一样,写“多哥万岁!”的不会就是我一个,这说明了什么?

________________________________________________________________________

【答案】 环境布置都一样,说明纳粹德国给青少年灌输军国主义思想;写“多哥万岁!”的学生不止“我”一个,说明青少年盲从,受欺骗。9.在小说中,作者为什么反复描写学校的环境布置?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 环境描写烘托了小说的主题。学校成了战地医院,学生成了伤兵,形成了巨大的反差,反映了战争对文明、人性的摧残。10.“我”的疑心在小说情节设置上有何特点?起什么作用?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 制造悬念。作用:引起读者兴趣,推动情节发展,有助于揭示作品的主题。(三)阅读下文,完成11~13题。

我的目光扫过他的肩膀投向木板上了油漆的背面。就在这上面我看见了什么,自我来到这个停尸间之后,它第一次触动了我的心灵,震撼了我内心某个隐秘的角落,使我惊骇万状,我的心开始剧烈地跳动:黑板上有我的笔迹。在上端第一行,我认出了我的笔迹!这比照镜子还要清晰,还要令人不安,我不用再怀疑了,这是我自己的手迹!其余的一切全都不足为凭,不论是美狄亚还是尼采,也不论是迪那里山地人的侧面照片,或是多哥的香蕉,连门上的十字印痕也不能算数。这些在别的学校里也都是一模一样的,但是我决不相信在别的学校有谁能用我的笔迹在黑板上写字。仅仅在三个月以前,就在那绝望的日子里,我们都必须写下这段铭文。现在这段铭文还依旧赫然在目:“流浪人,你若到斯巴……”哦,我现在想起来了,那时因为黑板太短,美术教师还骂过我,说我没有安排好,字体写得太大了。他摇着头,自己却也用同样大的字在下面写了:“流浪人,你若到斯巴……”11.从小说的情节来看,这部分是小说的________。

【答案】 高潮

12.“我”认出了什么?证据是什么?

________________________________________________________________________

【答案】 “我”认出手术室就是自己读书的教室。证据是看到了黑板上自己留下的笔迹。13.教师命令学生学写这段铭文的用意是什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命的可悲现实。练规范、练技能、练速度