第七单元 实验活动3燃烧的条件—2021—2022学年九年级化学人教版上册(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 第七单元 实验活动3燃烧的条件—2021—2022学年九年级化学人教版上册(word版 含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 381.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第七单元燃料及其利用实验活动3燃烧的条件2021_2022学年九年级化学上册(人教版)

一、单选题,共12小题

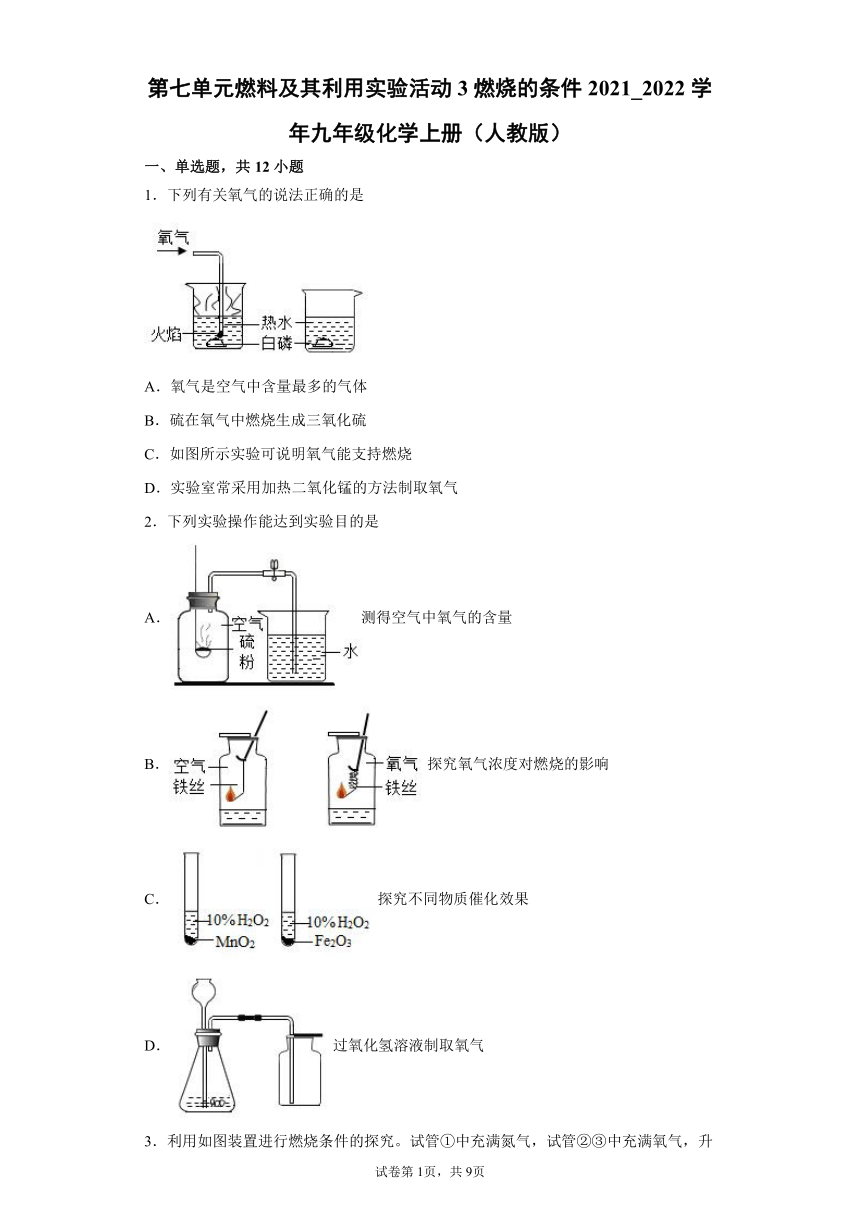

1.下列有关氧气的说法正确的是

A.氧气是空气中含量最多的气体

B.硫在氧气中燃烧生成三氧化硫

C.如图所示实验可说明氧气能支持燃烧

D.实验室常采用加热二氧化锰的方法制取氧气

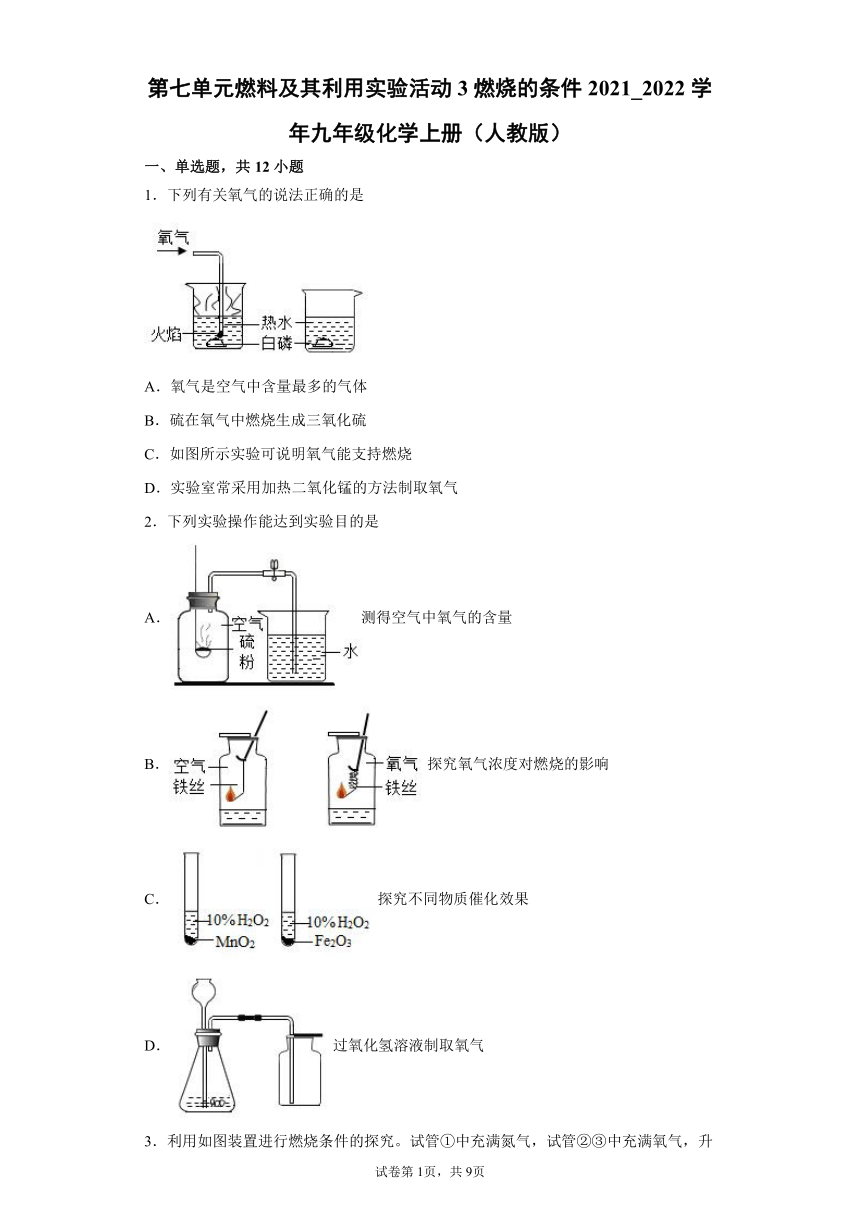

2.下列实验操作能达到实验目的是

A.测得空气中氧气的含量

B.探究氧气浓度对燃烧的影响

C.探究不同物质催化效果

D.过氧化氢溶液制取氧气

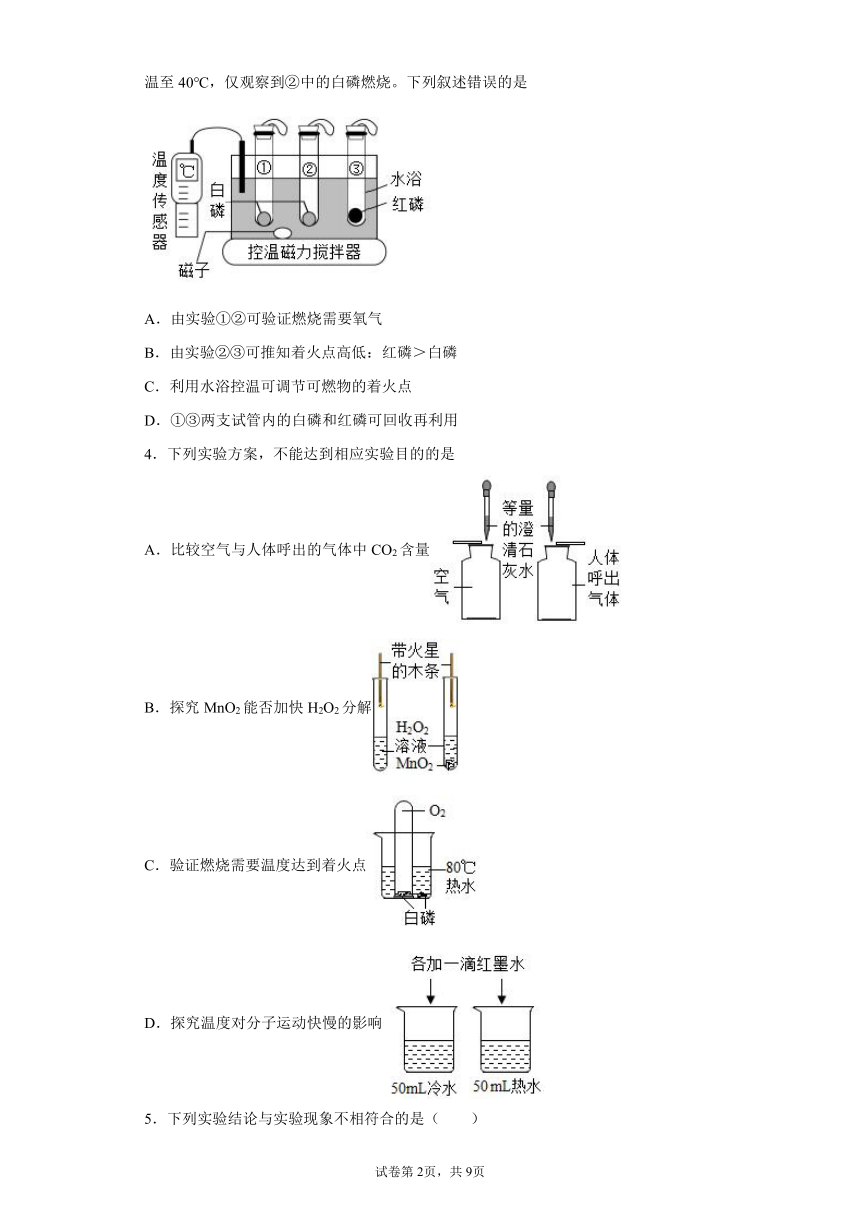

3.利用如图装置进行燃烧条件的探究。试管①中充满氮气,试管②③中充满氧气,升温至40℃,仅观察到②中的白磷燃烧。下列叙述错误的是

A.由实验①②可验证燃烧需要氧气

B.由实验②③可推知着火点高低:红磷>白磷

C.利用水浴控温可调节可燃物的着火点

D.①③两支试管内的白磷和红磷可回收再利用

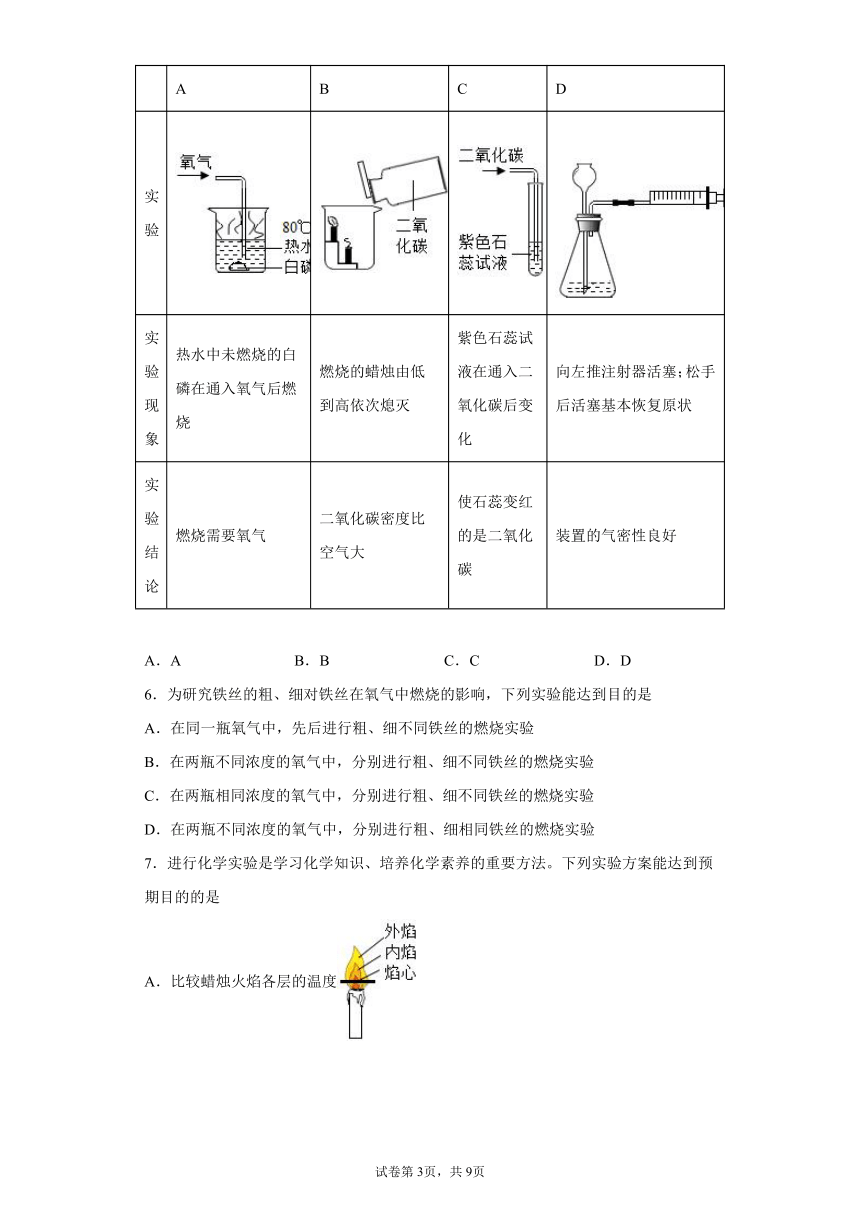

4.下列实验方案,不能达到相应实验目的的是

A.比较空气与人体呼出的气体中CO2含量

B.探究MnO2能否加快H2O2分解

C.验证燃烧需要温度达到着火点

D.探究温度对分子运动快慢的影响

5.下列实验结论与实验现象不相符合的是( )

A B C D

实验

实验现象 热水中未燃烧的白磷在通入氧气后燃烧 燃烧的蜡烛由低到高依次熄灭 紫色石蕊试液在通入二氧化碳后变化 向左推注射器活塞;松手后活塞基本恢复原状

实验结论 燃烧需要氧气 二氧化碳密度比空气大 使石蕊变红的是二氧化碳 装置的气密性良好

A.A B.B C.C D.D

6.为研究铁丝的粗、细对铁丝在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细相同铁丝的燃烧实验

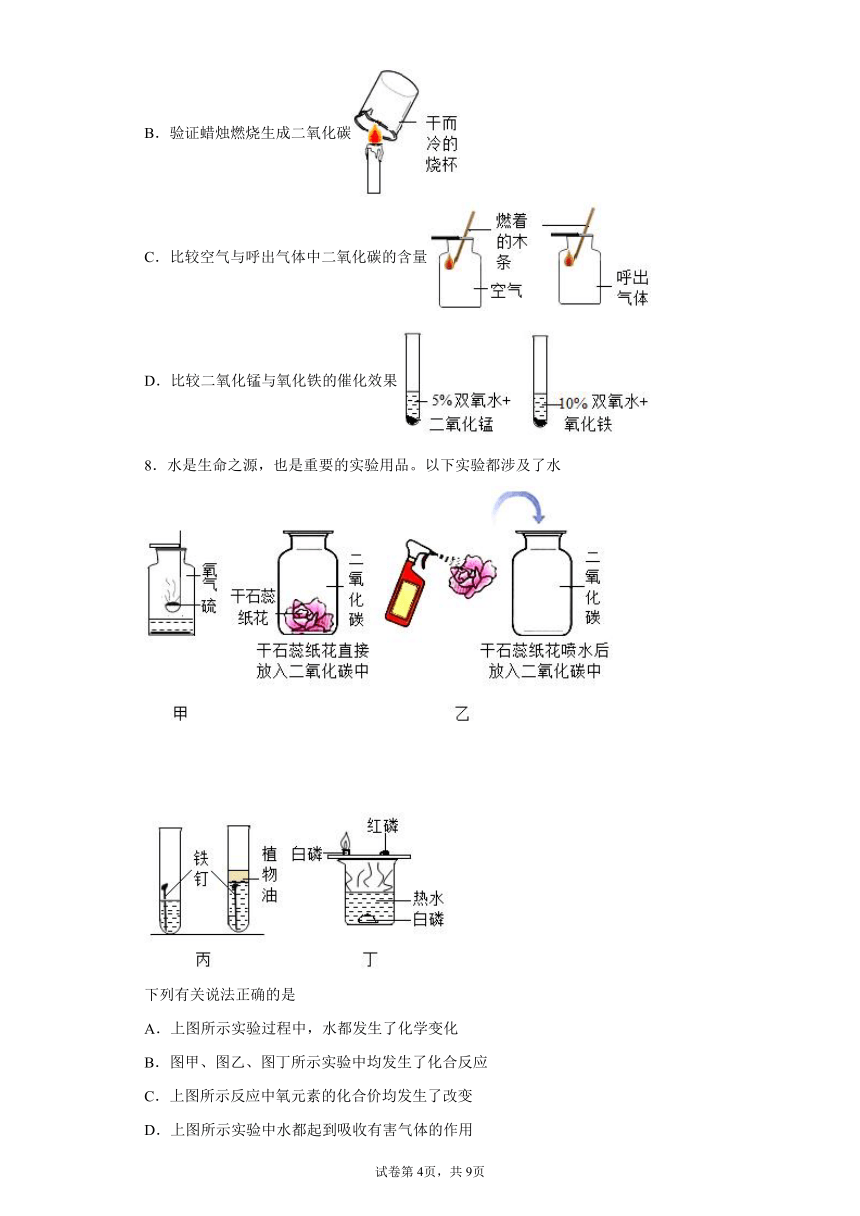

7.进行化学实验是学习化学知识、培养化学素养的重要方法。下列实验方案能达到预期目的的是

A.比较蜡烛火焰各层的温度

B.验证蜡烛燃烧生成二氧化碳

C.比较空气与呼出气体中二氧化碳的含量

D.比较二氧化锰与氧化铁的催化效果

8.水是生命之源,也是重要的实验用品。以下实验都涉及了水

下列有关说法正确的是

A.上图所示实验过程中,水都发生了化学变化

B.图甲、图乙、图丁所示实验中均发生了化合反应

C.上图所示反应中氧元素的化合价均发生了改变

D.上图所示实验中水都起到吸收有害气体的作用

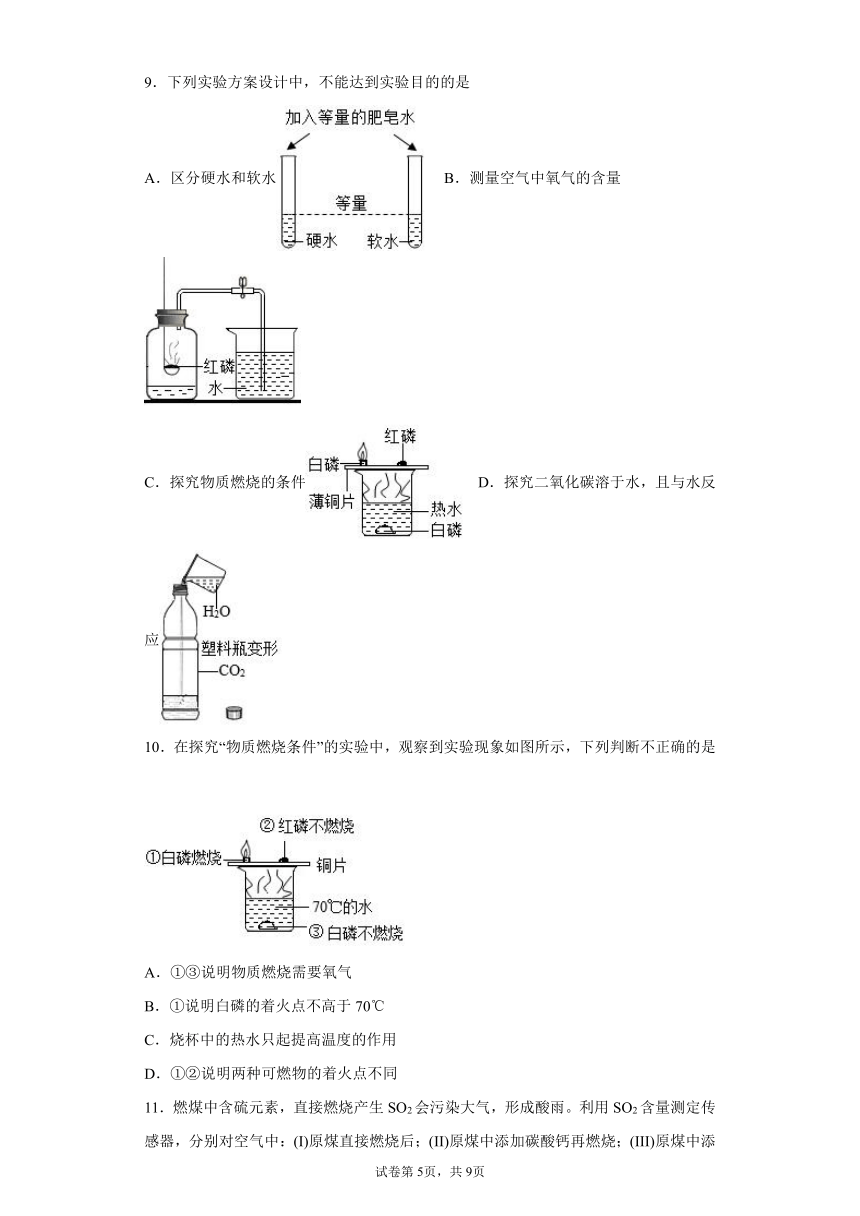

9.下列实验方案设计中,不能达到实验目的的是

A.区分硬水和软水 B.测量空气中氧气的含量

C.探究物质燃烧的条件 D.探究二氧化碳溶于水,且与水反应

10.在探究“物质燃烧条件”的实验中,观察到实验现象如图所示,下列判断不正确的是

A.①③说明物质燃烧需要氧气

B.①说明白磷的着火点不高于70℃

C.烧杯中的热水只起提高温度的作用

D.①②说明两种可燃物的着火点不同

11.燃煤中含硫元素,直接燃烧产生SO2会污染大气,形成酸雨。利用SO2含量测定传感器,分别对空气中:(I)原煤直接燃烧后;(II)原煤中添加碳酸钙再燃烧;(III)原煤中添加碱石灰(NaOH和CaO的混合物)再燃烧,所排放的烟气中SO2的含量进行测定,得到SO2含量(ppm)与时间(s) 的关系曲线图。下列分析错误的是

A.所称取的三份原煤质量应相等,但固体颗粒大小可不一致

B.将原煤和碳酸钙粉碎后混合均匀,可提高反应速率

C.将原煤加入碱石灰(5:1)后燃烧,SO2的峰值下降了4.9ppm

D.在其他条件下相同时,碱石灰较碳酸钙的脱硫效率更高

12.如图所示实验,下列说法错误的是

A.由甲图可知,O2占空气质量的21% B.由乙图可知,白磷燃烧需要和空气接触

C.薄铜片上的白磷燃烧,冒出白烟 D.点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中

二、非选择题,共5小题

13.分类、类比是学习化学常用的方法。

(1)做化学实验时常常有温馨提示,如:按照正确的实验步骤进行以防止发生爆炸,需要在通风橱中进行以减少室内空气污染物等,据此应将下列实验中的A与____(填“B”“C”或“D”)归为一类,依据是 _____。

硫在氧气中燃烧 测定空气里氧气的含量 氢气还原氧化铜 燃烧条件的实验

A B C D

(2)化学反应C+CO22CO属于氧化还原反应,碳元素的化合价在化学反应前后有升高、有降低,元素化合价降低的物质具有氧化性,在此反应中具有氧化性的物质是_____,请写出在初中范围内,同一种元素在同一个化学反应前后元素化合价也有升高、有降低的分解反应,其化学方程式是 _____。

14.下列是初中化学中的一些常见实验,请回答下列问题∶

(1)A实验中,为了更好地吸收二氧化硫,可将水替换为______溶液;(填一种具体物质名称)

(2)B实验中,观察到先燃烧的物质是______;

(3)C实验中,玻璃棒不断搅拌的目的是______;

(4)D实验中,一段时间后观察到的现象是______。

15.(1)用如图装置进行实验。升温至60℃的过程中,仅①燃烧;继续升温至260℃的过程中,③开始燃烧。红磷燃烧的化学方程式为_______。

(2)实验过程中,能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点的现象是_______。

(3)升温至260℃时,对比_______实验现象,能证明可燃物燃烧的另一个条件。实验过程中,欲使②中的红磷燃烧,应进行的操作是_______。

16.如图是关于探究燃烧条件的三个实验装置.

(1)写出白磷燃烧的化学方程式_______________;

(2)与甲图装置相比,乙图装置的优点是:____________。

17.与中华民族五千年文明相比,人类用火、防火的历史则更为久远。

(1)诗人陆游的笔记中记载“书灯勿用铜盏,惟瓷盏最省油,蜀中有夹瓷盏……可省油之半”。“一端作小窍,注清冷水于其中,每夕一易之”。夹瓷盏被称为省油灯,用棉绳做炷(灯芯),上层盏盛油,下层盏盛水,其结构示意图如图1。

①图中属于可燃物的是________和________,这是燃烧的_______个条件之一。

②省油灯的原理是___________。

③“注清冷水于其中,每夕一易之”说明下层盏中的水不断减少。对该现象的微观解释正确的是____(填字母序号)。

a.水分子受热分解b.水分子不断运动c.水分子间隔变大d.水分子数目减少

(2)依据灭火原理,徽派防火墙如图2(又叫马头墙,能阻止火灾蔓延)的主要作用是_____。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

【详解】

A、氮气是空气中含量最多的气体,约占空气体积的78%,不是氧气,不符合题意;

B、硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,不符合题意;

C、右边烧杯中白磷在热水中温度达到了着火点,隔绝氧气,不能燃烧,左边烧杯中白磷,温度达到了着火点,通入氧气后,白磷燃烧,说明氧气能支持燃烧,符合题意;

D、实验室通常采用加热高锰酸钾或加热氯酸钾和二氧化锰的方法制取氧气,不符合题意。

故选D。

2.C

【详解】

A、测空气中氧气含量的实验中,如果选择硫粉作除氧剂,硫与氧气反应生成二氧化硫气体,实验前后装置中的气体体积变化不大,导致实验结果不准确,选项错误;

B、探究氧气浓度对燃烧的影响时,变量是氧气的浓度,其它的量应该相同,即实验中参加反应的铁丝的形状应该相同,选项错误;

C、探究不同物质的催化效果,实验中作催化剂的物质的种类不同,用到的过氧化氢溶液的质量分数相同,能够比较不同物质的催化效果,选项正确;

D、没有催化剂的催化作用,过氧化氢分解生成氧气的速率太慢,不能够在合适的时间内收集到所需的氧气,选项错误,故选C。

3.C

【详解】

A、实验①白磷不燃烧是因为白磷不接触氧气,实验②中白磷能与氧气接触能燃烧,所以对比实验①②可验证燃烧需要氧气,故A选项正确;

B、实验③中红磷不燃烧是因为温度为达到着火点,对比实验②③可推知着火点高低:红磷>白磷,故B选项正确;

C、可燃物的着火点是物质固有的属性,一般不能改变,故C选项错误;

D、①③两支试管内的白磷和红磷均未反应,可回收再利用,故D选项正确。

故选C。

4.C

【详解】

A、比较空气与人体呼出的气体中CO2含量,分别滴入等量的澄清石灰水,根据是否变浑浊,可以比较两者气体中二氧化碳的含量,故实验能达到相应实验目的,不符合题意;

B、一支试管加入二氧化锰,另一只试管没有加入二氧化锰,根据带火星的木条是否复燃,可以探究MnO2能否加快H2O2分解,故实验能达到相应实验目的,不符合题意;

C、图中的实验,烧杯中试管外的白磷不能燃烧,试管中的白磷燃烧,可以验证燃烧需要氧气,故故实验不能达到相应实验目的,符合题意;

D、图中的实验,可以根据红墨水在冷水、热水中不同的扩散速度来探究温度对分子运动快慢的影响,故实验能达到相应实验目的,不符合题意;

故选C。

5.C

【详解】

A、热水中未燃烧的白磷,在通入氧气后燃烧,说明燃烧需要氧气,故选项说法正确;

B、下层的蜡烛先熄灭,上层的蜡烛后熄灭,说明了CO2密度比空气的大,故选项说法正确;

C、紫色石蕊试液在通入二氧化碳后变红色,使石蕊变红的不是二氧化碳,而是二氧化碳与水反应生成的碳酸,故选项说法错误;

D、向左推注射器活塞,锥形瓶内的空气体积减小压强增大,把水压入长颈漏斗中,若气密性好则会形成一段稳定的水柱,松手后活塞基本恢复原状,故选项说法正确。

故选:C。

【点睛】

本题难度不是很大,化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型,同时也是实验教与学难点,在具体解题时要对其原理透彻理解,可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

6.C

【详解】

为探究铁丝的粗细程度对铁在氧气中燃烧的影响,利用控制变量法可以知道应该保证氧气的浓度相同的条件下采取一粗一细的铁丝来进行同时点燃,分析所给的选项可以知道选项C是正确的,故选:C。

7.A

【详解】

A、温度越高,木条碳化的越快,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,约1秒后取出,根据接触火焰的火柴梗碳化的速率快慢,可以比较蜡烛火焰各层的温度,故选项实验方案能达到预期目的,符合题意;

B、干冷的烧杯能检验水蒸气的存在,不能检验二氧化碳的存在,故选项实验方案不能达到预期目的,不符合题意;

C、比较空气与呼出气体中二氧化碳的含量,不能使用燃着的木条,应使用澄清石灰水,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故选项实验方案不能达到预期目的,不符合题意;

D、图中实验,双氧水的浓度不同,不能用于比较二氧化锰与氧化铁的催化效果,故选项实验方案不能达到预期目的,不符合题意。

故选:A。

8.B

【详解】

A、甲中水与二氧化硫反应生成亚硫酸,乙中水与二氧化碳反应生成碳酸,丙中铁与氧气、水发生反应生成铁锈,丁中的水是提供热量、隔绝氧气作用,没有化学变化,故错误;

B、化合反应是多种物质反应生成一种物质,甲中硫与氧气点燃后生成二氧化硫属于化合反应,乙中水与二氧化碳反应生成碳酸属于化合反应,丁中的白磷与氧气点燃后生成五氧化二磷属于化合反应,故正确;

C、甲中硫与氧气点燃后生成二氧化硫,氧元素的化合价由0价变为-2价,乙中水与二氧化碳反应生成碳酸,氧元素的化合价没有改变,丙中铁与氧气、水发生反应生成铁锈,氧元素的化合价由0价变为-2价,丁中的白磷与氧气点燃后生成五氧化二磷,氧元素的化合价由0价变为-2价,故错误;

D、甲中的水吸收有害气体的作用,乙、丙的水是参与化学反应,没有吸收有害气体的作用,丁的水是提供热量、隔绝氧气作用,故错误;

故选B。

9.D

【详解】

A、硬水和软水的区别在于所含的钙镁离子的多少,可用肥皂水来区分硬水和软水,加入肥皂水,若产生泡沫较多,则是软水,若产生泡沫较少,则是硬水,可以鉴别,故选项实验能达到实验目的。

B、红磷本身是固体,能在空气中燃烧,生成五氧化二磷固体,没有生成新的气体,故选项实验能达到实验目的。

C、铜片的白磷燃烧,红磷不燃烧,水中的白磷不能燃烧,薄铜片上的白磷能与氧气接触,温度能达到着火点,水中的白磷不能与氧气接触,红磷温度没有达到着火点;可得出燃烧需要与氧气接触,且温度达到着火点,故选项对比实验中能达到实验目的。

D、软塑料瓶变瘪了,可能是因为二氧化碳溶于水造成的、也可能是与水反应造成的,故选项实验不能达到实验目的。

故选:D。

10.C

【详解】

A、①铜片上的白磷与氧气接触,温度达到着火点,白磷燃烧,③水中白磷没有与氧气接触,温度达到着火点,白磷不燃烧,说明燃烧需要氧气,A正确;

B、①铜片上的白磷在70 ℃的热水上方燃烧,说明白磷的着火点不高于70℃,B正确;

C、烧杯中的热水既能提高温度,还起隔绝氧气的作用,C错误;

D、①铜片上的白磷燃烧,②铜片上的红磷不燃烧,说明两种可燃物的着火点不同,D正确。

故选C。

11.A

【详解】

A、为控制单一变量,所称取的三份原煤质量应相等,固体颗粒大小也要一致,说法错误;

B、将原煤和碳酸钙粉碎后混合均匀,增大反应物接触面积,可提高反应速率,说法正确;

C、由图知,将原煤加入碱石灰(5:1)后燃烧,SO2的峰值由6.3ppm将为1.4ppm,下降了4.9ppm,说法正确;

D、由图知,使用碱石灰SO2的峰值下降较多,故在其他条件下相同时,碱石灰较碳酸钙的脱硫效率更高,说法正确;

故选:A。

12.A

【详解】

A、由甲图可知,O2占空气体积的21%,不是空气质量的21%,说法错误,符合题意;

B、乙图中,水下的白磷未燃烧,铜片上的白磷燃烧了,说明磷燃烧需要和空气接触,说法正确,不符合题意;

C、薄铜片上的白磷燃烧,生成白色固体P2O5固体,冒出白烟,说法正确,不符合题意;

D、点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中,说法正确,不符合题意;

故选A。

13.

(1) BD 生成物污染空气

(2) 二氧化碳 2H2O22H2O+O2↑

【分析】

(1)

硫和氧气点燃生成二氧化硫,二氧化硫有毒污染空气;红磷和白磷燃烧都生成五氧化二磷,五氧化二磷是白色固体,跑到空气中污染空气;氢气和氧化铜生成铜和水,不会产生污染。故选:BD;

(2)

二氧化碳中碳元素化合价反应前后分别为+4、+2,化合价降低,故二氧化碳具有氧化性;过氧化氢制取氧气生成水和氧气,其中氧元素的化合价由﹣1价变为﹣2价和0价,该反应属于分解反应,反应的化学方程式:2H2O22H2O+O2↑。

14.氢氧化钠(合理给分) 乒乓球碎片 防止局部温度过高,造成液滴飞溅 2中溶液由紫色变成红色

【详解】

(1)氢氧化钠能与二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水,所以为了更好地吸收二氧化硫,可将水替换为氢氧化钠溶液,故填:氢氧化钠(合理即可);

(2)乒乓球碎片的着火点比滤纸碎片低,所以B实验中,观察到先燃烧的物质是乒乓球碎片,故填:乒乓球碎片;

(3)C实验中,玻璃棒不断搅拌的目的是防止局部温度过高,造成液滴飞溅,故填:防止局部温度过高,造成液滴飞溅;

(4)浓盐酸具有挥发性,挥发出来的氯化氢分子运动到2中,溶于水,形成盐酸,盐酸显酸性,使2中石蕊溶液由紫色变红色,故填:2中溶液由紫色变成红色。

15.4P+5O22P2O5 升温至60℃的过程中,仅①燃烧,③不燃烧 与氧气充分接触 清理覆盖在红磷上的沙子,使之与空气接触

【详解】

(1)红磷燃烧是磷和氧气在点燃条件下生成五氧化二磷,化学方程式为4P+5O22P2O5;

(2)根据控制变量原则,实验过程中,能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点的现象是升温至60℃的过程中,仅①燃烧,③不燃烧,因二者都是可燃物,与氧气的接触程度和温度都相同,只有着火点不同;

(3)升温至260℃时,③开始燃烧,而②处红磷仍不燃烧,对比②③的实验现象,能证明燃烧需要可燃物与氧气充分接触。实验过程中,欲使②中的红磷燃烧,应进行的操作是将覆盖在红磷表面的沙子清理掉,使红磷与空气接触。

16.

(1)4P+5O22P2O5

(2)减少污染(环保)

【分析】

(1)

白磷燃烧生成五氧化二磷。故填:

(2)

乙装置中的白磷、红磷都密封在试管中,生成的五氧化二磷不能逸出,大大减少了污染。

故填:减少污染

【点睛】

装置中的白磷、红磷都密封在试管中,生成的五氧化二磷不能逸出。

17.

(1) 炷

油

三 油燃烧放热,上层油温度升高,下层盏内水吸热,减少油的蒸发,以达到省油的目的

bcd

(2)隔离可燃物

【解析】

(1)

①夹瓷盏被称为省油灯,用棉绳做炷(灯芯),上层盏盛油,下层盏盛水。炷即灯芯,用棉绳做成,属于可燃物;灯的燃料为油,油有可燃性,属于可燃物;燃烧需要物质是可燃物、与氧气接触、温度达到着火点三个条件。

②省油灯的原理是:油燃烧放热,上层油温度升高,下层盏内水吸热,减少油的蒸发,以达到省油的目的;

③下层盏中的水不断减少的原因是水受热蒸发了,水由液态变为气态, 水分子间距离变大,水分子运动到空气中,灯盏内的水分子减小了,故选bcd。

(2)

徽派防火墙能阻止火势蔓延,是因为防火墙能将可燃物隔离。

答案第1页,共2页

一、单选题,共12小题

1.下列有关氧气的说法正确的是

A.氧气是空气中含量最多的气体

B.硫在氧气中燃烧生成三氧化硫

C.如图所示实验可说明氧气能支持燃烧

D.实验室常采用加热二氧化锰的方法制取氧气

2.下列实验操作能达到实验目的是

A.测得空气中氧气的含量

B.探究氧气浓度对燃烧的影响

C.探究不同物质催化效果

D.过氧化氢溶液制取氧气

3.利用如图装置进行燃烧条件的探究。试管①中充满氮气,试管②③中充满氧气,升温至40℃,仅观察到②中的白磷燃烧。下列叙述错误的是

A.由实验①②可验证燃烧需要氧气

B.由实验②③可推知着火点高低:红磷>白磷

C.利用水浴控温可调节可燃物的着火点

D.①③两支试管内的白磷和红磷可回收再利用

4.下列实验方案,不能达到相应实验目的的是

A.比较空气与人体呼出的气体中CO2含量

B.探究MnO2能否加快H2O2分解

C.验证燃烧需要温度达到着火点

D.探究温度对分子运动快慢的影响

5.下列实验结论与实验现象不相符合的是( )

A B C D

实验

实验现象 热水中未燃烧的白磷在通入氧气后燃烧 燃烧的蜡烛由低到高依次熄灭 紫色石蕊试液在通入二氧化碳后变化 向左推注射器活塞;松手后活塞基本恢复原状

实验结论 燃烧需要氧气 二氧化碳密度比空气大 使石蕊变红的是二氧化碳 装置的气密性良好

A.A B.B C.C D.D

6.为研究铁丝的粗、细对铁丝在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细相同铁丝的燃烧实验

7.进行化学实验是学习化学知识、培养化学素养的重要方法。下列实验方案能达到预期目的的是

A.比较蜡烛火焰各层的温度

B.验证蜡烛燃烧生成二氧化碳

C.比较空气与呼出气体中二氧化碳的含量

D.比较二氧化锰与氧化铁的催化效果

8.水是生命之源,也是重要的实验用品。以下实验都涉及了水

下列有关说法正确的是

A.上图所示实验过程中,水都发生了化学变化

B.图甲、图乙、图丁所示实验中均发生了化合反应

C.上图所示反应中氧元素的化合价均发生了改变

D.上图所示实验中水都起到吸收有害气体的作用

9.下列实验方案设计中,不能达到实验目的的是

A.区分硬水和软水 B.测量空气中氧气的含量

C.探究物质燃烧的条件 D.探究二氧化碳溶于水,且与水反应

10.在探究“物质燃烧条件”的实验中,观察到实验现象如图所示,下列判断不正确的是

A.①③说明物质燃烧需要氧气

B.①说明白磷的着火点不高于70℃

C.烧杯中的热水只起提高温度的作用

D.①②说明两种可燃物的着火点不同

11.燃煤中含硫元素,直接燃烧产生SO2会污染大气,形成酸雨。利用SO2含量测定传感器,分别对空气中:(I)原煤直接燃烧后;(II)原煤中添加碳酸钙再燃烧;(III)原煤中添加碱石灰(NaOH和CaO的混合物)再燃烧,所排放的烟气中SO2的含量进行测定,得到SO2含量(ppm)与时间(s) 的关系曲线图。下列分析错误的是

A.所称取的三份原煤质量应相等,但固体颗粒大小可不一致

B.将原煤和碳酸钙粉碎后混合均匀,可提高反应速率

C.将原煤加入碱石灰(5:1)后燃烧,SO2的峰值下降了4.9ppm

D.在其他条件下相同时,碱石灰较碳酸钙的脱硫效率更高

12.如图所示实验,下列说法错误的是

A.由甲图可知,O2占空气质量的21% B.由乙图可知,白磷燃烧需要和空气接触

C.薄铜片上的白磷燃烧,冒出白烟 D.点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中

二、非选择题,共5小题

13.分类、类比是学习化学常用的方法。

(1)做化学实验时常常有温馨提示,如:按照正确的实验步骤进行以防止发生爆炸,需要在通风橱中进行以减少室内空气污染物等,据此应将下列实验中的A与____(填“B”“C”或“D”)归为一类,依据是 _____。

硫在氧气中燃烧 测定空气里氧气的含量 氢气还原氧化铜 燃烧条件的实验

A B C D

(2)化学反应C+CO22CO属于氧化还原反应,碳元素的化合价在化学反应前后有升高、有降低,元素化合价降低的物质具有氧化性,在此反应中具有氧化性的物质是_____,请写出在初中范围内,同一种元素在同一个化学反应前后元素化合价也有升高、有降低的分解反应,其化学方程式是 _____。

14.下列是初中化学中的一些常见实验,请回答下列问题∶

(1)A实验中,为了更好地吸收二氧化硫,可将水替换为______溶液;(填一种具体物质名称)

(2)B实验中,观察到先燃烧的物质是______;

(3)C实验中,玻璃棒不断搅拌的目的是______;

(4)D实验中,一段时间后观察到的现象是______。

15.(1)用如图装置进行实验。升温至60℃的过程中,仅①燃烧;继续升温至260℃的过程中,③开始燃烧。红磷燃烧的化学方程式为_______。

(2)实验过程中,能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点的现象是_______。

(3)升温至260℃时,对比_______实验现象,能证明可燃物燃烧的另一个条件。实验过程中,欲使②中的红磷燃烧,应进行的操作是_______。

16.如图是关于探究燃烧条件的三个实验装置.

(1)写出白磷燃烧的化学方程式_______________;

(2)与甲图装置相比,乙图装置的优点是:____________。

17.与中华民族五千年文明相比,人类用火、防火的历史则更为久远。

(1)诗人陆游的笔记中记载“书灯勿用铜盏,惟瓷盏最省油,蜀中有夹瓷盏……可省油之半”。“一端作小窍,注清冷水于其中,每夕一易之”。夹瓷盏被称为省油灯,用棉绳做炷(灯芯),上层盏盛油,下层盏盛水,其结构示意图如图1。

①图中属于可燃物的是________和________,这是燃烧的_______个条件之一。

②省油灯的原理是___________。

③“注清冷水于其中,每夕一易之”说明下层盏中的水不断减少。对该现象的微观解释正确的是____(填字母序号)。

a.水分子受热分解b.水分子不断运动c.水分子间隔变大d.水分子数目减少

(2)依据灭火原理,徽派防火墙如图2(又叫马头墙,能阻止火灾蔓延)的主要作用是_____。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

【详解】

A、氮气是空气中含量最多的气体,约占空气体积的78%,不是氧气,不符合题意;

B、硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,不符合题意;

C、右边烧杯中白磷在热水中温度达到了着火点,隔绝氧气,不能燃烧,左边烧杯中白磷,温度达到了着火点,通入氧气后,白磷燃烧,说明氧气能支持燃烧,符合题意;

D、实验室通常采用加热高锰酸钾或加热氯酸钾和二氧化锰的方法制取氧气,不符合题意。

故选D。

2.C

【详解】

A、测空气中氧气含量的实验中,如果选择硫粉作除氧剂,硫与氧气反应生成二氧化硫气体,实验前后装置中的气体体积变化不大,导致实验结果不准确,选项错误;

B、探究氧气浓度对燃烧的影响时,变量是氧气的浓度,其它的量应该相同,即实验中参加反应的铁丝的形状应该相同,选项错误;

C、探究不同物质的催化效果,实验中作催化剂的物质的种类不同,用到的过氧化氢溶液的质量分数相同,能够比较不同物质的催化效果,选项正确;

D、没有催化剂的催化作用,过氧化氢分解生成氧气的速率太慢,不能够在合适的时间内收集到所需的氧气,选项错误,故选C。

3.C

【详解】

A、实验①白磷不燃烧是因为白磷不接触氧气,实验②中白磷能与氧气接触能燃烧,所以对比实验①②可验证燃烧需要氧气,故A选项正确;

B、实验③中红磷不燃烧是因为温度为达到着火点,对比实验②③可推知着火点高低:红磷>白磷,故B选项正确;

C、可燃物的着火点是物质固有的属性,一般不能改变,故C选项错误;

D、①③两支试管内的白磷和红磷均未反应,可回收再利用,故D选项正确。

故选C。

4.C

【详解】

A、比较空气与人体呼出的气体中CO2含量,分别滴入等量的澄清石灰水,根据是否变浑浊,可以比较两者气体中二氧化碳的含量,故实验能达到相应实验目的,不符合题意;

B、一支试管加入二氧化锰,另一只试管没有加入二氧化锰,根据带火星的木条是否复燃,可以探究MnO2能否加快H2O2分解,故实验能达到相应实验目的,不符合题意;

C、图中的实验,烧杯中试管外的白磷不能燃烧,试管中的白磷燃烧,可以验证燃烧需要氧气,故故实验不能达到相应实验目的,符合题意;

D、图中的实验,可以根据红墨水在冷水、热水中不同的扩散速度来探究温度对分子运动快慢的影响,故实验能达到相应实验目的,不符合题意;

故选C。

5.C

【详解】

A、热水中未燃烧的白磷,在通入氧气后燃烧,说明燃烧需要氧气,故选项说法正确;

B、下层的蜡烛先熄灭,上层的蜡烛后熄灭,说明了CO2密度比空气的大,故选项说法正确;

C、紫色石蕊试液在通入二氧化碳后变红色,使石蕊变红的不是二氧化碳,而是二氧化碳与水反应生成的碳酸,故选项说法错误;

D、向左推注射器活塞,锥形瓶内的空气体积减小压强增大,把水压入长颈漏斗中,若气密性好则会形成一段稳定的水柱,松手后活塞基本恢复原状,故选项说法正确。

故选:C。

【点睛】

本题难度不是很大,化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型,同时也是实验教与学难点,在具体解题时要对其原理透彻理解,可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

6.C

【详解】

为探究铁丝的粗细程度对铁在氧气中燃烧的影响,利用控制变量法可以知道应该保证氧气的浓度相同的条件下采取一粗一细的铁丝来进行同时点燃,分析所给的选项可以知道选项C是正确的,故选:C。

7.A

【详解】

A、温度越高,木条碳化的越快,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,约1秒后取出,根据接触火焰的火柴梗碳化的速率快慢,可以比较蜡烛火焰各层的温度,故选项实验方案能达到预期目的,符合题意;

B、干冷的烧杯能检验水蒸气的存在,不能检验二氧化碳的存在,故选项实验方案不能达到预期目的,不符合题意;

C、比较空气与呼出气体中二氧化碳的含量,不能使用燃着的木条,应使用澄清石灰水,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故选项实验方案不能达到预期目的,不符合题意;

D、图中实验,双氧水的浓度不同,不能用于比较二氧化锰与氧化铁的催化效果,故选项实验方案不能达到预期目的,不符合题意。

故选:A。

8.B

【详解】

A、甲中水与二氧化硫反应生成亚硫酸,乙中水与二氧化碳反应生成碳酸,丙中铁与氧气、水发生反应生成铁锈,丁中的水是提供热量、隔绝氧气作用,没有化学变化,故错误;

B、化合反应是多种物质反应生成一种物质,甲中硫与氧气点燃后生成二氧化硫属于化合反应,乙中水与二氧化碳反应生成碳酸属于化合反应,丁中的白磷与氧气点燃后生成五氧化二磷属于化合反应,故正确;

C、甲中硫与氧气点燃后生成二氧化硫,氧元素的化合价由0价变为-2价,乙中水与二氧化碳反应生成碳酸,氧元素的化合价没有改变,丙中铁与氧气、水发生反应生成铁锈,氧元素的化合价由0价变为-2价,丁中的白磷与氧气点燃后生成五氧化二磷,氧元素的化合价由0价变为-2价,故错误;

D、甲中的水吸收有害气体的作用,乙、丙的水是参与化学反应,没有吸收有害气体的作用,丁的水是提供热量、隔绝氧气作用,故错误;

故选B。

9.D

【详解】

A、硬水和软水的区别在于所含的钙镁离子的多少,可用肥皂水来区分硬水和软水,加入肥皂水,若产生泡沫较多,则是软水,若产生泡沫较少,则是硬水,可以鉴别,故选项实验能达到实验目的。

B、红磷本身是固体,能在空气中燃烧,生成五氧化二磷固体,没有生成新的气体,故选项实验能达到实验目的。

C、铜片的白磷燃烧,红磷不燃烧,水中的白磷不能燃烧,薄铜片上的白磷能与氧气接触,温度能达到着火点,水中的白磷不能与氧气接触,红磷温度没有达到着火点;可得出燃烧需要与氧气接触,且温度达到着火点,故选项对比实验中能达到实验目的。

D、软塑料瓶变瘪了,可能是因为二氧化碳溶于水造成的、也可能是与水反应造成的,故选项实验不能达到实验目的。

故选:D。

10.C

【详解】

A、①铜片上的白磷与氧气接触,温度达到着火点,白磷燃烧,③水中白磷没有与氧气接触,温度达到着火点,白磷不燃烧,说明燃烧需要氧气,A正确;

B、①铜片上的白磷在70 ℃的热水上方燃烧,说明白磷的着火点不高于70℃,B正确;

C、烧杯中的热水既能提高温度,还起隔绝氧气的作用,C错误;

D、①铜片上的白磷燃烧,②铜片上的红磷不燃烧,说明两种可燃物的着火点不同,D正确。

故选C。

11.A

【详解】

A、为控制单一变量,所称取的三份原煤质量应相等,固体颗粒大小也要一致,说法错误;

B、将原煤和碳酸钙粉碎后混合均匀,增大反应物接触面积,可提高反应速率,说法正确;

C、由图知,将原煤加入碱石灰(5:1)后燃烧,SO2的峰值由6.3ppm将为1.4ppm,下降了4.9ppm,说法正确;

D、由图知,使用碱石灰SO2的峰值下降较多,故在其他条件下相同时,碱石灰较碳酸钙的脱硫效率更高,说法正确;

故选:A。

12.A

【详解】

A、由甲图可知,O2占空气体积的21%,不是空气质量的21%,说法错误,符合题意;

B、乙图中,水下的白磷未燃烧,铜片上的白磷燃烧了,说明磷燃烧需要和空气接触,说法正确,不符合题意;

C、薄铜片上的白磷燃烧,生成白色固体P2O5固体,冒出白烟,说法正确,不符合题意;

D、点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中,说法正确,不符合题意;

故选A。

13.

(1) BD 生成物污染空气

(2) 二氧化碳 2H2O22H2O+O2↑

【分析】

(1)

硫和氧气点燃生成二氧化硫,二氧化硫有毒污染空气;红磷和白磷燃烧都生成五氧化二磷,五氧化二磷是白色固体,跑到空气中污染空气;氢气和氧化铜生成铜和水,不会产生污染。故选:BD;

(2)

二氧化碳中碳元素化合价反应前后分别为+4、+2,化合价降低,故二氧化碳具有氧化性;过氧化氢制取氧气生成水和氧气,其中氧元素的化合价由﹣1价变为﹣2价和0价,该反应属于分解反应,反应的化学方程式:2H2O22H2O+O2↑。

14.氢氧化钠(合理给分) 乒乓球碎片 防止局部温度过高,造成液滴飞溅 2中溶液由紫色变成红色

【详解】

(1)氢氧化钠能与二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水,所以为了更好地吸收二氧化硫,可将水替换为氢氧化钠溶液,故填:氢氧化钠(合理即可);

(2)乒乓球碎片的着火点比滤纸碎片低,所以B实验中,观察到先燃烧的物质是乒乓球碎片,故填:乒乓球碎片;

(3)C实验中,玻璃棒不断搅拌的目的是防止局部温度过高,造成液滴飞溅,故填:防止局部温度过高,造成液滴飞溅;

(4)浓盐酸具有挥发性,挥发出来的氯化氢分子运动到2中,溶于水,形成盐酸,盐酸显酸性,使2中石蕊溶液由紫色变红色,故填:2中溶液由紫色变成红色。

15.4P+5O22P2O5 升温至60℃的过程中,仅①燃烧,③不燃烧 与氧气充分接触 清理覆盖在红磷上的沙子,使之与空气接触

【详解】

(1)红磷燃烧是磷和氧气在点燃条件下生成五氧化二磷,化学方程式为4P+5O22P2O5;

(2)根据控制变量原则,实验过程中,能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点的现象是升温至60℃的过程中,仅①燃烧,③不燃烧,因二者都是可燃物,与氧气的接触程度和温度都相同,只有着火点不同;

(3)升温至260℃时,③开始燃烧,而②处红磷仍不燃烧,对比②③的实验现象,能证明燃烧需要可燃物与氧气充分接触。实验过程中,欲使②中的红磷燃烧,应进行的操作是将覆盖在红磷表面的沙子清理掉,使红磷与空气接触。

16.

(1)4P+5O22P2O5

(2)减少污染(环保)

【分析】

(1)

白磷燃烧生成五氧化二磷。故填:

(2)

乙装置中的白磷、红磷都密封在试管中,生成的五氧化二磷不能逸出,大大减少了污染。

故填:减少污染

【点睛】

装置中的白磷、红磷都密封在试管中,生成的五氧化二磷不能逸出。

17.

(1) 炷

油

三 油燃烧放热,上层油温度升高,下层盏内水吸热,减少油的蒸发,以达到省油的目的

bcd

(2)隔离可燃物

【解析】

(1)

①夹瓷盏被称为省油灯,用棉绳做炷(灯芯),上层盏盛油,下层盏盛水。炷即灯芯,用棉绳做成,属于可燃物;灯的燃料为油,油有可燃性,属于可燃物;燃烧需要物质是可燃物、与氧气接触、温度达到着火点三个条件。

②省油灯的原理是:油燃烧放热,上层油温度升高,下层盏内水吸热,减少油的蒸发,以达到省油的目的;

③下层盏中的水不断减少的原因是水受热蒸发了,水由液态变为气态, 水分子间距离变大,水分子运动到空气中,灯盏内的水分子减小了,故选bcd。

(2)

徽派防火墙能阻止火势蔓延,是因为防火墙能将可燃物隔离。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件