5.3二氧化碳的性质和制法—2021-2022学年九年级化学科粤版(2012)上册(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 5.3二氧化碳的性质和制法—2021-2022学年九年级化学科粤版(2012)上册(word版 含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 281.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5.3二氧化碳的性质和制法第五章燃料2021_2022学年九年级化学上册(科粤版2012)

一、单选题,共12小题

1.国家速滑馆“冰丝带”是北京2022年冬奥会的标志性场馆,届时场馆将利用无处不在的“空气能”为3000平米场馆管理用房供暖,从而每年可实现减排二氧化碳160吨,进而有效缓解的环境问题是( )

A.酸雨 B.白色污染 C.温室效应 D.臭氧空洞

2.如图所示装置中,有四支充满不同气体的试管,倒立在水槽中,当拔开塞子时,试管中水位上升最高的是

A.一氧化碳

B.氧气

C.二氧化碳

D.氢气

3.下列关于二氧化碳的说法错误的是( )

A.二氧化碳的排放会污染空气

B.二氧化碳可以用来灭火

C.二氧化碳可以用作气体肥料

D.固体二氧化碳可用于人工降雨

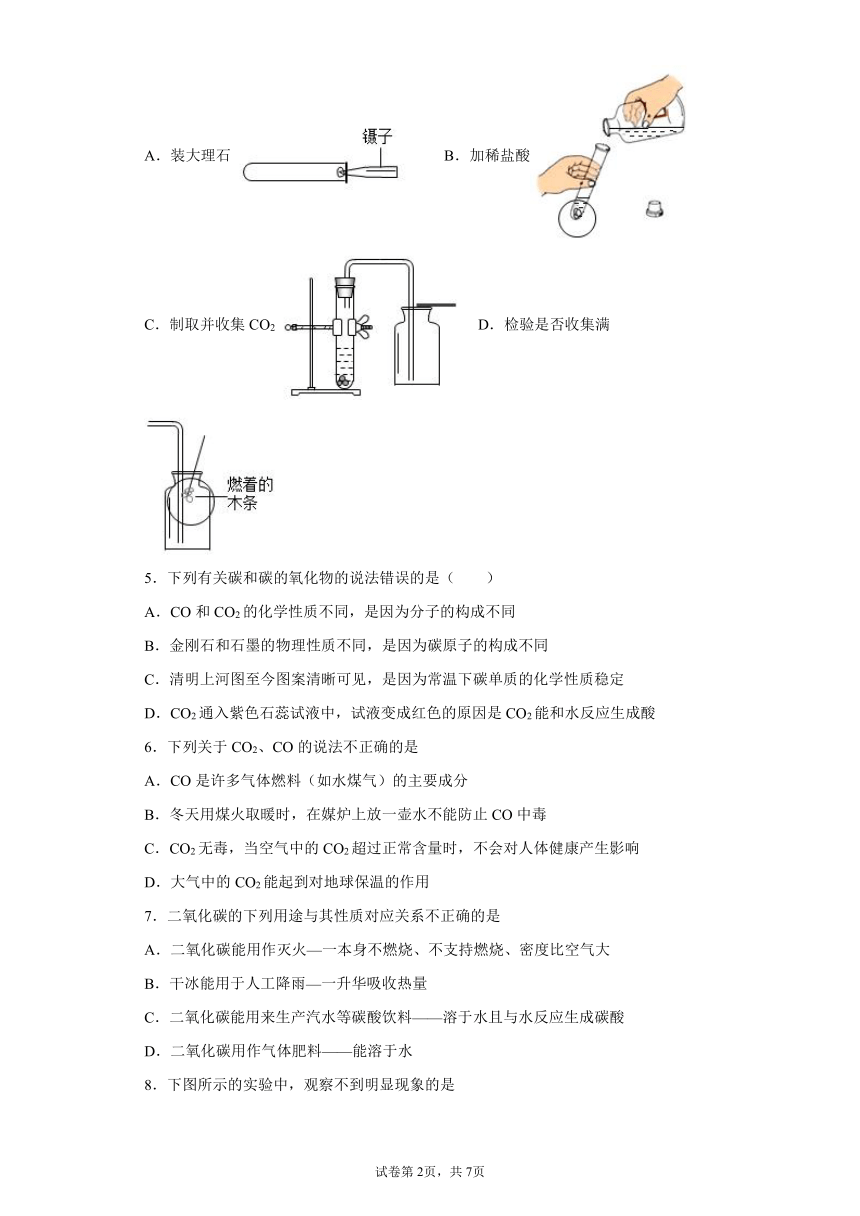

4.实验操作考试中,小红同学抽到“实验室制取二氧化碳”,以下是她的部分实验操作,其中有错误的一项是( )

A.装大理石 B.加稀盐酸

C.制取并收集CO2 D.检验是否收集满

5.下列有关碳和碳的氧化物的说法错误的是( )

A.CO和CO2的化学性质不同,是因为分子的构成不同

B.金刚石和石墨的物理性质不同,是因为碳原子的构成不同

C.清明上河图至今图案清晰可见,是因为常温下碳单质的化学性质稳定

D.CO2通入紫色石蕊试液中,试液变成红色的原因是CO2能和水反应生成酸

6.下列关于CO2、CO的说法不正确的是

A.CO是许多气体燃料(如水煤气)的主要成分

B.冬天用煤火取暖时,在媒炉上放一壶水不能防止CO中毒

C.CO2无毒,当空气中的CO2超过正常含量时,不会对人体健康产生影响

D.大气中的CO2能起到对地球保温的作用

7.二氧化碳的下列用途与其性质对应关系不正确的是

A.二氧化碳能用作灭火—一本身不燃烧、不支持燃烧、密度比空气大

B.干冰能用于人工降雨—一升华吸收热量

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料——溶于水且与水反应生成碳酸

D.二氧化碳用作气体肥料——能溶于水

8.下图所示的实验中,观察不到明显现象的是

A. B.

C.

D.

9.用如图所示装置探究CO2能否与H2O反应。滴加盐酸,待试管乙中液体变红后,将其加热至沸腾,红色不褪去。下列说法正确的是

A.甲中逸出的气体只含CO2

B.乙中液体变红,证明CO2能与水反应

C.加热后红色不褪去,说明碳酸受热不分解

D.欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸

10.氧循环和碳循环是自然界中的重要循环(如图)。分析两种循环,其中不正确的是

A.碳循环和氧循环过程中均发生了化学反应

B.氧气只有通过燃烧才能参与碳循环

C.通过减少化石燃料的使用和大力植树造林以控制二氧化碳的排放量

D.碳循环和氧循环有利于维持自然界中氧气和二氧化碳含量的相对稳定

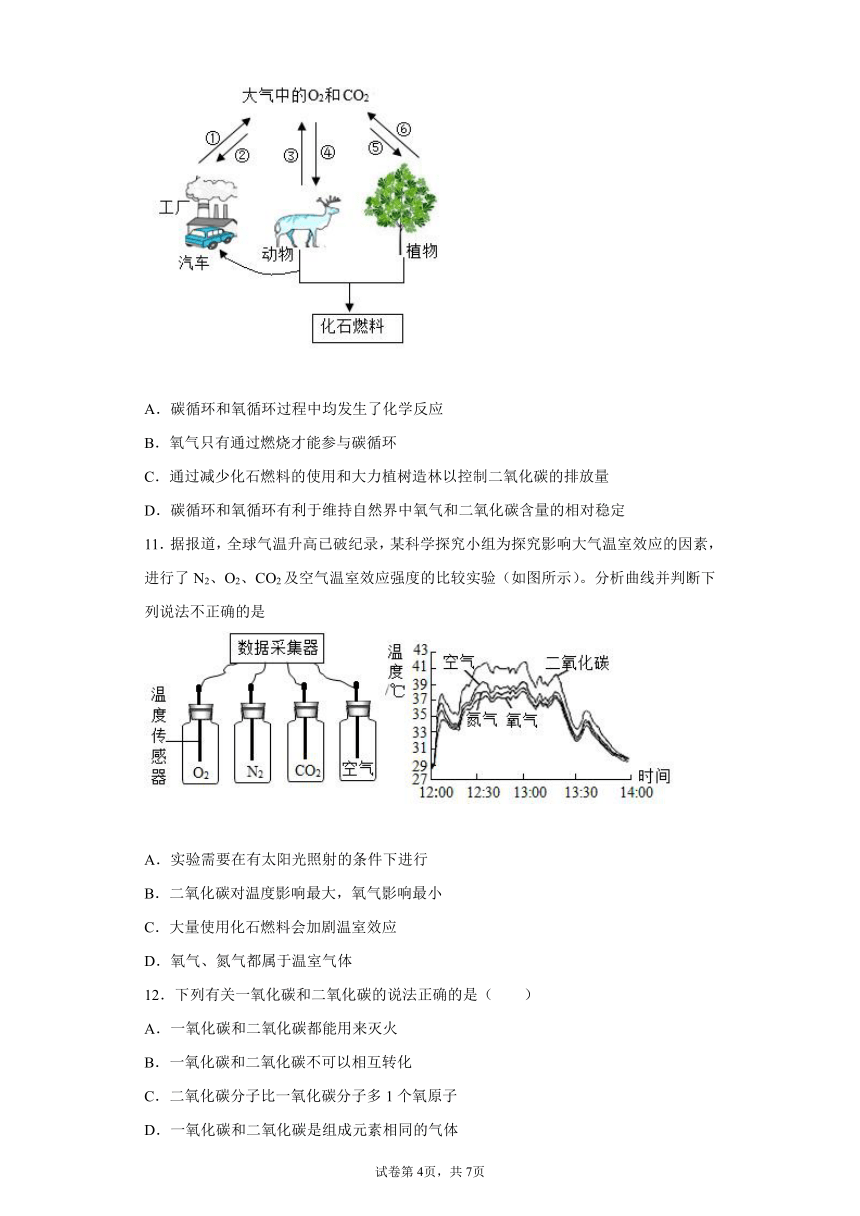

11.据报道,全球气温升高已破纪录,某科学探究小组为探究影响大气温室效应的因素,进行了N2、O2、CO2及空气温室效应强度的比较实验(如图所示)。分析曲线并判断下列说法不正确的是

A.实验需要在有太阳光照射的条件下进行

B.二氧化碳对温度影响最大,氧气影响最小

C.大量使用化石燃料会加剧温室效应

D.氧气、氮气都属于温室气体

12.下列有关一氧化碳和二氧化碳的说法正确的是( )

A.一氧化碳和二氧化碳都能用来灭火

B.一氧化碳和二氧化碳不可以相互转化

C.二氧化碳分子比一氧化碳分子多1个氧原子

D.一氧化碳和二氧化碳是组成元素相同的气体

二、非选择题,共5小题

13.如下所示是燃料在使用过程中的碳循环示意图:

(1)除了燃料燃烧释放大量外,常见释放的途径还有______,空气中的含量增多导致的后果是______。

(2)利用海水进行碳储存,可以缓解空气中过多的问题,写出水吸收发生反应的化学方程式:______。

(3)科学家采取“组合转化”技术,将转化为化工原料,其反应的化学方程式:,则X的化学式为______。

(4)生物燃料(如酒精)可来源于植物体,结合图中信息,从碳循环角度说出生物燃料的优点有______。

14.如图甲、乙为自然界中碳、氧循环的简图,请根据要求回答下列问题。

(1)在甲图中,转化1表示水吸收二氧化碳的过程,则该反应的化学方程式为______。

(2)在乙图中,转化2是自然界中碳、氧循环的重要反应之一——动植物的呼吸作用,则转化1为植物的______。

(3)上述两个转化1的反应中,反应物相同但得到的产物却完全不同,其原因是______。

(4)在丙图中,若M、N各代表一种纯净物,W是一种常见的氧化物,分别写出转化1和转化2的化学方程式:______。

15.二氧化碳的用途(性质决定用途,用途体现性质)

用途 所反映的性质

灭火 物理性质:______化学性质:______

用作科学实验和工业生产的保护气 二氧化碳的化学性质______且没有毒性

气体肥料 能参与______

是生产尿素、甲醇、碳酸氢铵和碳酸氢钠等的重要原料

制造汽水 二氧化碳______溶于水

用作制冷剂,用于人工降雨、制造舞台云雾效果等 干冰不熔化成液体,直接升华为二氧化碳气体,升华时会______大量的热

16.如图是教材中“二氧化碳的溶解性实验”﹣﹣向一个收集满二氧化碳气体的质 地较软的塑料瓶中加入约1/3体积的水,立即旋紧瓶盖,观察塑料瓶的变化.请问

(1)指出仪器 A 的名称_____.

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,还须进行的操作是_____.

(3)最后可观察到的实验现象是_____.

(4)实验时得出的结论是二氧化碳能溶于水,化学方程式_____.

17.下图是实验室用石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳并验证其性质的的实验装置图,试根据题目要求回答下列问题:

(1)仪器a的名称是________ ;装置A中发生反应的化学方程式________ ;装置C中观察到的现象是________ 。

(2)装置D中观察到的现象是________ ,说明二氧化碳的密度比空气大,它不能燃烧,也不能支持燃烧。由此可知,二氧化碳在生活中可用于________。

(3)实验室用装置E来收集二氧化碳时,二氧化碳应从________ (填“c端”或“d端”)通入。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

【详解】

空气中二氧化碳增多,能加剧温室效应,减少二氧化碳的排放,能缓解温室效应。故选C。

2.C

【分析】

本题根据物质的溶解性考虑,水中溶解的气体多了,导致试管内气压降低较大,水位上升的就高。

【详解】

A、一氧化碳难溶于水,当拔开塞子时,试管中水位基本不变,A选项不正确,不符合题意;

B、氧气不易溶于水,试管内气压降低很小,水位上升不是最高的,B选项不正确,不符合题意;

C、二氧化碳能溶于水,比B选项氧气在水中溶解的量更多,试管内气压降低较大,在一氧化碳、二氧化碳、氧气、氢气四种气体中二氧化碳溶解的最多,所以水位上升的最高,C选项正确,符合题意;

D、氢气难溶于水,当拔开塞子时,试管中水位基本不变,D选项不正确,不符合题意。故选C。

3.A

【分析】

根据二氧化碳的性质、用途,以及二氧化碳对环境的影响分析判断。

【详解】

A.在空气污染指数的项目中,未把二氧化碳作为空气污染物。因此,二氧化碳的排放不会污染空气,故A错误。

B.由于二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,且密度比空气大,因此可用来灭火。故B正确。

C.因为植物的光合作用需要二氧化碳,在塑料大棚内适当增加二氧化碳可以促进植物生长,提高作物的产量,所以CO2可用作气体肥料。故C正确。

D.由于固体二氧化碳易升华,因此可用于人工降雨。故D正确。

故选:A。

【点评】

此题考查二氧化碳的性质、用途,以及对环境的影响。只要记住有关知识点就能正确解答。

4.D

【详解】

A、实验室制取二氧化碳的原理是利用大理石或石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,大理石为固体颗粒状药品,取用时先将试管横放,用镊子夹取大理石置于试管口,再缓缓竖起试管,使大理石滑入试管底部,A选项装大理石的实验操作正确,不符合题意;

B、实验室制取二氧化碳的原理是利用大理石或石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,稀盐酸为液体药品,通过倾倒法加入,取下瓶塞倒放在桌面上,一手拿起试管,一手拿起细口瓶,标签向着手心,瓶口紧挨试管口慢慢倒入,B选项加稀盐酸的实验操作正确,不符合题意;

C、实验室制取二氧化碳的原理是利用大理石或石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,发生装置选择固液不加热型发生装置,二氧化碳的密度比空气的密度大,采用向上排空气法进行收集,导管口伸入到集气瓶底部,C选项制取并收集CO2的实验操作正确,不符合题意;

D、二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,利用燃着的木条置于集气瓶口进行二氧化碳的验满,若燃着的木条熄灭,说明二氧化碳已经收集满,图中将燃着的木条伸入集气瓶中,D选项检验是否收集满的实验操作错误,符合题意。故选D。

5.B

【详解】

A、一氧化碳是由一氧化碳分子构成的,二氧化碳是由二氧化碳分子构成的,分子构成不同,故化学性质不同,不符合题意;

B、金刚石和石墨都是由碳元素组成的碳单质,由于它们碳原子的排列方式不同,故物理性质差异很大,符合题意;

C、常温下,碳单质的化学性质比较稳定,碳受日光照射或与空气、水分接触,都不容易起变化,故清明上河图至今图案清晰可见,不符合题意;

D、CO2通入紫色石蕊试液中,试液变成红色的原因是CO2能和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红,不符合题意。

故选B。

6.C

【详解】

A、一氧化碳具有可燃性的化学性质,因此可以作为燃料,A选项正确,不合题意;

B、一氧化碳难溶于水,因此在煤炉上加一壶水不能防止一氧化碳中毒,B选项正确,不合题意;

C、二氧化碳无毒,但是二氧化碳也不支持呼吸,因此当二氧化碳含量超标,会导致人无法呼吸,导致窒息,故C选项错误,符合题意;

D、二氧化碳具有温时效应,可以保温,D选项正确,不合题意;

故选C。

7.D

【详解】

A、二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,密度比空气大,常用来灭火,故A说法正确;

B、干冰升华吸收热量,能用于人工降雨,故B说法正确;

C、二氧化碳溶于水且与水反应生成碳酸,能用来生产汽水等碳酸饮料,故C说法正确;

D、二氧化碳是光合作用的原料,故可作气体肥料,不是因为二氧化碳能溶于水,故D说法错误;

故选:D。

8.B

【详解】

A、蜡烛火焰分成三层,并且各层的温度不同,所以木条会产生不同的烧痕,此选项不符合题意;

B、澄清石灰水与氧气不反应,所以没有明显现象,此选项符合题意;

C、干冷的小烧杯罩在燃烧的蜡烛火焰上,燃烧产生的水蒸气遇冷凝结成水雾,有明显的现象,此选项不符合题意;

D、呼出的气体中含有大量的二氧化碳,二氧化碳不支持燃烧,所以燃着的小木条会立即熄灭,有明显的现象,此选项不符合题意。

故选B。

9.D

【详解】

A.由于盐酸的浓度较大,所以甲中逸出的气体含HCl和CO2,故错误;

B.乙中液体变红,可能是挥发出的HCl使紫色石蕊试液变红,无法证明CO2能与水反应,故错误;

C.加热后红色不褪去,不能说明碳酸受热不分解,因为溶液变红是盐酸在起作用,而盐酸不分解,故错误;

D.欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸,因为稀硫酸没有挥发性,故正确。故选D。

10.B

【详解】

A、生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳,经光合作用转化为葡萄糖,并放出氧气,氧循环过程中有新物质氧气、二氧化碳等生成,均发生了化学反应,故说法正确;

B、氧气还可以通过生物的呼吸作用参与碳循环,错误,符合题意。

C、减少化石燃料的使用可以使空气中的二氧化碳排放量减少,植树造林可以通过植物的光合作用减少空气中的二氧化碳含量,从而控制二氧化碳的排放量,正确。

D、碳循环和氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定,故说法正确;

故选B。

11.D

【详解】

A、模拟温室效应,实验需要在有太阳光照射的条件下进行,A正确。

B、由图可知二氧化碳温度最高,氧气最低,二氧化碳对温度影响最大,氧气影响最小,B正确。

C、大量使用化石燃料产生大量二氧化碳,会加剧温室效应,C正确。

D、由图可知二氧化碳属于温室气体,D错误。

故选:D。

12.D

【详解】

A、一氧化碳具有可燃性不能用来灭火,错误;

B、一氧化碳在氧气中燃烧能转化为二氧化碳,二氧化碳与碳在高温条件能反应生成一氧化碳,因此二者可以相互转化,错误;

C、一个二氧化碳分子比一个一氧化碳分子多1个氧原子,不是二氧化碳分子比一氧化碳分子多1个氧原子,错误;

D、一氧化碳和二氧化碳是组成元素相同的气体,正确;

故选D。

13.动植物的呼吸 温室效应增强 节约石油,减少空气污染

【详解】

(1)根据自然界碳循环示意图信息,自然界产生的途径有化石燃料的燃烧和动植物呼吸等;空气中的含量增多导致的后果是温室效应增强;

(2)二氧化碳与水反应生成了碳酸,反应的化学方程式为;

(3)根据质量守恒定律,反应物中共有2个碳原子,4个氧原子,而生成物中共有2个碳原子,4个氧原子和12个氢原子,因此X的化学式为;

(4)使用生物燃料,能节约能源,减少有害气体的排放。

14. 光合作用 反应条件不同 、

【详解】

(1)水与二氧化碳发生反应的化学方程式为;

(2)动植物呼吸作用产生二氧化碳和水,植物的光合作用能吸收二氧化碳,放出氧气;

(3)题述反应中两个反应的反应物相同,但得到的产物却完全不同,原因是反应条件不同;

(4)根据图示可知:若M、N各代表一种纯净物,W是一种常见的氧化物,那么M、N可以是氢气和氧气,两者反应生成水,水通电分解生成氢气和氧气,则转化1为氢气在氧气中燃烧,化学方程式为,转化2为水通电分解生成氧气和氧气,化学方程式为。

15.密度比空气大 不能燃烧,也不支持燃烧 稳定 光合作用 能 吸收

【详解】

解:二氧化碳密度比空气大,不能燃烧,不支持燃烧,所以可用来灭火;二氧化碳的化学性质稳定且没有毒性,可用作科学实验和工业生产的保护气;二氧化碳是植物光合作用的原料,所以可用增加粮食产量,作为气肥;二氧化碳能溶于水,可制造汽水;干冰不熔化成液体,直接升华为二氧化碳气体,升华时会吸收大量的热,可用作制冷剂,用于人工降雨、制造舞台云雾效果等。

16.烧杯 振荡 塑料瓶变瘪了 CO2+H2O═H2CO3

【分析】

二氧化碳能溶于水,和水反应生成碳酸。

【详解】

(1)仪器 A 的名称是烧杯。

(2)旋紧瓶盖后,振荡使之充分接触,故还需进行的操作是振荡。

(3)二氧化碳能溶于水,瓶内压强减小了,最后可观察到的实验现象是塑料瓶变瘪了。

(4)实验时得出的结论是二氧化碳能溶于水,二氧化碳和水反应生成碳酸,故反应的化学方程式为CO2+H2O=H2CO3。

17.长颈漏斗 CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ 紫色石蕊试液变红 下层蜡烛先熄灭 灭火 c端

【详解】

(1)仪器a是长颈漏斗;装置A中是石灰石与稀盐酸的反应,石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、水、二氧化碳;装置A中产生的二氧化碳经B进入C中,二氧化碳能使紫色石蕊试液变红。

(2)由于二氧化碳的密度比空气的密度大,故D中的下层蜡烛先熄灭。该实验说明二氧化碳的密度比空气大,二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧。由此可知,二氧化碳在生活中可用于灭火。

(3)实验室用装置E来收集二氧化碳时,由于二氧化碳的密度比空气的密度大,进入以后占据下方空间,空气被赶到上方空间而易从d端排出,故二氧化碳从c端通入。

答案第1页,共2页

一、单选题,共12小题

1.国家速滑馆“冰丝带”是北京2022年冬奥会的标志性场馆,届时场馆将利用无处不在的“空气能”为3000平米场馆管理用房供暖,从而每年可实现减排二氧化碳160吨,进而有效缓解的环境问题是( )

A.酸雨 B.白色污染 C.温室效应 D.臭氧空洞

2.如图所示装置中,有四支充满不同气体的试管,倒立在水槽中,当拔开塞子时,试管中水位上升最高的是

A.一氧化碳

B.氧气

C.二氧化碳

D.氢气

3.下列关于二氧化碳的说法错误的是( )

A.二氧化碳的排放会污染空气

B.二氧化碳可以用来灭火

C.二氧化碳可以用作气体肥料

D.固体二氧化碳可用于人工降雨

4.实验操作考试中,小红同学抽到“实验室制取二氧化碳”,以下是她的部分实验操作,其中有错误的一项是( )

A.装大理石 B.加稀盐酸

C.制取并收集CO2 D.检验是否收集满

5.下列有关碳和碳的氧化物的说法错误的是( )

A.CO和CO2的化学性质不同,是因为分子的构成不同

B.金刚石和石墨的物理性质不同,是因为碳原子的构成不同

C.清明上河图至今图案清晰可见,是因为常温下碳单质的化学性质稳定

D.CO2通入紫色石蕊试液中,试液变成红色的原因是CO2能和水反应生成酸

6.下列关于CO2、CO的说法不正确的是

A.CO是许多气体燃料(如水煤气)的主要成分

B.冬天用煤火取暖时,在媒炉上放一壶水不能防止CO中毒

C.CO2无毒,当空气中的CO2超过正常含量时,不会对人体健康产生影响

D.大气中的CO2能起到对地球保温的作用

7.二氧化碳的下列用途与其性质对应关系不正确的是

A.二氧化碳能用作灭火—一本身不燃烧、不支持燃烧、密度比空气大

B.干冰能用于人工降雨—一升华吸收热量

C.二氧化碳能用来生产汽水等碳酸饮料——溶于水且与水反应生成碳酸

D.二氧化碳用作气体肥料——能溶于水

8.下图所示的实验中,观察不到明显现象的是

A. B.

C.

D.

9.用如图所示装置探究CO2能否与H2O反应。滴加盐酸,待试管乙中液体变红后,将其加热至沸腾,红色不褪去。下列说法正确的是

A.甲中逸出的气体只含CO2

B.乙中液体变红,证明CO2能与水反应

C.加热后红色不褪去,说明碳酸受热不分解

D.欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸

10.氧循环和碳循环是自然界中的重要循环(如图)。分析两种循环,其中不正确的是

A.碳循环和氧循环过程中均发生了化学反应

B.氧气只有通过燃烧才能参与碳循环

C.通过减少化石燃料的使用和大力植树造林以控制二氧化碳的排放量

D.碳循环和氧循环有利于维持自然界中氧气和二氧化碳含量的相对稳定

11.据报道,全球气温升高已破纪录,某科学探究小组为探究影响大气温室效应的因素,进行了N2、O2、CO2及空气温室效应强度的比较实验(如图所示)。分析曲线并判断下列说法不正确的是

A.实验需要在有太阳光照射的条件下进行

B.二氧化碳对温度影响最大,氧气影响最小

C.大量使用化石燃料会加剧温室效应

D.氧气、氮气都属于温室气体

12.下列有关一氧化碳和二氧化碳的说法正确的是( )

A.一氧化碳和二氧化碳都能用来灭火

B.一氧化碳和二氧化碳不可以相互转化

C.二氧化碳分子比一氧化碳分子多1个氧原子

D.一氧化碳和二氧化碳是组成元素相同的气体

二、非选择题,共5小题

13.如下所示是燃料在使用过程中的碳循环示意图:

(1)除了燃料燃烧释放大量外,常见释放的途径还有______,空气中的含量增多导致的后果是______。

(2)利用海水进行碳储存,可以缓解空气中过多的问题,写出水吸收发生反应的化学方程式:______。

(3)科学家采取“组合转化”技术,将转化为化工原料,其反应的化学方程式:,则X的化学式为______。

(4)生物燃料(如酒精)可来源于植物体,结合图中信息,从碳循环角度说出生物燃料的优点有______。

14.如图甲、乙为自然界中碳、氧循环的简图,请根据要求回答下列问题。

(1)在甲图中,转化1表示水吸收二氧化碳的过程,则该反应的化学方程式为______。

(2)在乙图中,转化2是自然界中碳、氧循环的重要反应之一——动植物的呼吸作用,则转化1为植物的______。

(3)上述两个转化1的反应中,反应物相同但得到的产物却完全不同,其原因是______。

(4)在丙图中,若M、N各代表一种纯净物,W是一种常见的氧化物,分别写出转化1和转化2的化学方程式:______。

15.二氧化碳的用途(性质决定用途,用途体现性质)

用途 所反映的性质

灭火 物理性质:______化学性质:______

用作科学实验和工业生产的保护气 二氧化碳的化学性质______且没有毒性

气体肥料 能参与______

是生产尿素、甲醇、碳酸氢铵和碳酸氢钠等的重要原料

制造汽水 二氧化碳______溶于水

用作制冷剂,用于人工降雨、制造舞台云雾效果等 干冰不熔化成液体,直接升华为二氧化碳气体,升华时会______大量的热

16.如图是教材中“二氧化碳的溶解性实验”﹣﹣向一个收集满二氧化碳气体的质 地较软的塑料瓶中加入约1/3体积的水,立即旋紧瓶盖,观察塑料瓶的变化.请问

(1)指出仪器 A 的名称_____.

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,还须进行的操作是_____.

(3)最后可观察到的实验现象是_____.

(4)实验时得出的结论是二氧化碳能溶于水,化学方程式_____.

17.下图是实验室用石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳并验证其性质的的实验装置图,试根据题目要求回答下列问题:

(1)仪器a的名称是________ ;装置A中发生反应的化学方程式________ ;装置C中观察到的现象是________ 。

(2)装置D中观察到的现象是________ ,说明二氧化碳的密度比空气大,它不能燃烧,也不能支持燃烧。由此可知,二氧化碳在生活中可用于________。

(3)实验室用装置E来收集二氧化碳时,二氧化碳应从________ (填“c端”或“d端”)通入。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

【详解】

空气中二氧化碳增多,能加剧温室效应,减少二氧化碳的排放,能缓解温室效应。故选C。

2.C

【分析】

本题根据物质的溶解性考虑,水中溶解的气体多了,导致试管内气压降低较大,水位上升的就高。

【详解】

A、一氧化碳难溶于水,当拔开塞子时,试管中水位基本不变,A选项不正确,不符合题意;

B、氧气不易溶于水,试管内气压降低很小,水位上升不是最高的,B选项不正确,不符合题意;

C、二氧化碳能溶于水,比B选项氧气在水中溶解的量更多,试管内气压降低较大,在一氧化碳、二氧化碳、氧气、氢气四种气体中二氧化碳溶解的最多,所以水位上升的最高,C选项正确,符合题意;

D、氢气难溶于水,当拔开塞子时,试管中水位基本不变,D选项不正确,不符合题意。故选C。

3.A

【分析】

根据二氧化碳的性质、用途,以及二氧化碳对环境的影响分析判断。

【详解】

A.在空气污染指数的项目中,未把二氧化碳作为空气污染物。因此,二氧化碳的排放不会污染空气,故A错误。

B.由于二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,且密度比空气大,因此可用来灭火。故B正确。

C.因为植物的光合作用需要二氧化碳,在塑料大棚内适当增加二氧化碳可以促进植物生长,提高作物的产量,所以CO2可用作气体肥料。故C正确。

D.由于固体二氧化碳易升华,因此可用于人工降雨。故D正确。

故选:A。

【点评】

此题考查二氧化碳的性质、用途,以及对环境的影响。只要记住有关知识点就能正确解答。

4.D

【详解】

A、实验室制取二氧化碳的原理是利用大理石或石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,大理石为固体颗粒状药品,取用时先将试管横放,用镊子夹取大理石置于试管口,再缓缓竖起试管,使大理石滑入试管底部,A选项装大理石的实验操作正确,不符合题意;

B、实验室制取二氧化碳的原理是利用大理石或石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,稀盐酸为液体药品,通过倾倒法加入,取下瓶塞倒放在桌面上,一手拿起试管,一手拿起细口瓶,标签向着手心,瓶口紧挨试管口慢慢倒入,B选项加稀盐酸的实验操作正确,不符合题意;

C、实验室制取二氧化碳的原理是利用大理石或石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,发生装置选择固液不加热型发生装置,二氧化碳的密度比空气的密度大,采用向上排空气法进行收集,导管口伸入到集气瓶底部,C选项制取并收集CO2的实验操作正确,不符合题意;

D、二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,利用燃着的木条置于集气瓶口进行二氧化碳的验满,若燃着的木条熄灭,说明二氧化碳已经收集满,图中将燃着的木条伸入集气瓶中,D选项检验是否收集满的实验操作错误,符合题意。故选D。

5.B

【详解】

A、一氧化碳是由一氧化碳分子构成的,二氧化碳是由二氧化碳分子构成的,分子构成不同,故化学性质不同,不符合题意;

B、金刚石和石墨都是由碳元素组成的碳单质,由于它们碳原子的排列方式不同,故物理性质差异很大,符合题意;

C、常温下,碳单质的化学性质比较稳定,碳受日光照射或与空气、水分接触,都不容易起变化,故清明上河图至今图案清晰可见,不符合题意;

D、CO2通入紫色石蕊试液中,试液变成红色的原因是CO2能和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红,不符合题意。

故选B。

6.C

【详解】

A、一氧化碳具有可燃性的化学性质,因此可以作为燃料,A选项正确,不合题意;

B、一氧化碳难溶于水,因此在煤炉上加一壶水不能防止一氧化碳中毒,B选项正确,不合题意;

C、二氧化碳无毒,但是二氧化碳也不支持呼吸,因此当二氧化碳含量超标,会导致人无法呼吸,导致窒息,故C选项错误,符合题意;

D、二氧化碳具有温时效应,可以保温,D选项正确,不合题意;

故选C。

7.D

【详解】

A、二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,密度比空气大,常用来灭火,故A说法正确;

B、干冰升华吸收热量,能用于人工降雨,故B说法正确;

C、二氧化碳溶于水且与水反应生成碳酸,能用来生产汽水等碳酸饮料,故C说法正确;

D、二氧化碳是光合作用的原料,故可作气体肥料,不是因为二氧化碳能溶于水,故D说法错误;

故选:D。

8.B

【详解】

A、蜡烛火焰分成三层,并且各层的温度不同,所以木条会产生不同的烧痕,此选项不符合题意;

B、澄清石灰水与氧气不反应,所以没有明显现象,此选项符合题意;

C、干冷的小烧杯罩在燃烧的蜡烛火焰上,燃烧产生的水蒸气遇冷凝结成水雾,有明显的现象,此选项不符合题意;

D、呼出的气体中含有大量的二氧化碳,二氧化碳不支持燃烧,所以燃着的小木条会立即熄灭,有明显的现象,此选项不符合题意。

故选B。

9.D

【详解】

A.由于盐酸的浓度较大,所以甲中逸出的气体含HCl和CO2,故错误;

B.乙中液体变红,可能是挥发出的HCl使紫色石蕊试液变红,无法证明CO2能与水反应,故错误;

C.加热后红色不褪去,不能说明碳酸受热不分解,因为溶液变红是盐酸在起作用,而盐酸不分解,故错误;

D.欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸,因为稀硫酸没有挥发性,故正确。故选D。

10.B

【详解】

A、生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳,经光合作用转化为葡萄糖,并放出氧气,氧循环过程中有新物质氧气、二氧化碳等生成,均发生了化学反应,故说法正确;

B、氧气还可以通过生物的呼吸作用参与碳循环,错误,符合题意。

C、减少化石燃料的使用可以使空气中的二氧化碳排放量减少,植树造林可以通过植物的光合作用减少空气中的二氧化碳含量,从而控制二氧化碳的排放量,正确。

D、碳循环和氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定,故说法正确;

故选B。

11.D

【详解】

A、模拟温室效应,实验需要在有太阳光照射的条件下进行,A正确。

B、由图可知二氧化碳温度最高,氧气最低,二氧化碳对温度影响最大,氧气影响最小,B正确。

C、大量使用化石燃料产生大量二氧化碳,会加剧温室效应,C正确。

D、由图可知二氧化碳属于温室气体,D错误。

故选:D。

12.D

【详解】

A、一氧化碳具有可燃性不能用来灭火,错误;

B、一氧化碳在氧气中燃烧能转化为二氧化碳,二氧化碳与碳在高温条件能反应生成一氧化碳,因此二者可以相互转化,错误;

C、一个二氧化碳分子比一个一氧化碳分子多1个氧原子,不是二氧化碳分子比一氧化碳分子多1个氧原子,错误;

D、一氧化碳和二氧化碳是组成元素相同的气体,正确;

故选D。

13.动植物的呼吸 温室效应增强 节约石油,减少空气污染

【详解】

(1)根据自然界碳循环示意图信息,自然界产生的途径有化石燃料的燃烧和动植物呼吸等;空气中的含量增多导致的后果是温室效应增强;

(2)二氧化碳与水反应生成了碳酸,反应的化学方程式为;

(3)根据质量守恒定律,反应物中共有2个碳原子,4个氧原子,而生成物中共有2个碳原子,4个氧原子和12个氢原子,因此X的化学式为;

(4)使用生物燃料,能节约能源,减少有害气体的排放。

14. 光合作用 反应条件不同 、

【详解】

(1)水与二氧化碳发生反应的化学方程式为;

(2)动植物呼吸作用产生二氧化碳和水,植物的光合作用能吸收二氧化碳,放出氧气;

(3)题述反应中两个反应的反应物相同,但得到的产物却完全不同,原因是反应条件不同;

(4)根据图示可知:若M、N各代表一种纯净物,W是一种常见的氧化物,那么M、N可以是氢气和氧气,两者反应生成水,水通电分解生成氢气和氧气,则转化1为氢气在氧气中燃烧,化学方程式为,转化2为水通电分解生成氧气和氧气,化学方程式为。

15.密度比空气大 不能燃烧,也不支持燃烧 稳定 光合作用 能 吸收

【详解】

解:二氧化碳密度比空气大,不能燃烧,不支持燃烧,所以可用来灭火;二氧化碳的化学性质稳定且没有毒性,可用作科学实验和工业生产的保护气;二氧化碳是植物光合作用的原料,所以可用增加粮食产量,作为气肥;二氧化碳能溶于水,可制造汽水;干冰不熔化成液体,直接升华为二氧化碳气体,升华时会吸收大量的热,可用作制冷剂,用于人工降雨、制造舞台云雾效果等。

16.烧杯 振荡 塑料瓶变瘪了 CO2+H2O═H2CO3

【分析】

二氧化碳能溶于水,和水反应生成碳酸。

【详解】

(1)仪器 A 的名称是烧杯。

(2)旋紧瓶盖后,振荡使之充分接触,故还需进行的操作是振荡。

(3)二氧化碳能溶于水,瓶内压强减小了,最后可观察到的实验现象是塑料瓶变瘪了。

(4)实验时得出的结论是二氧化碳能溶于水,二氧化碳和水反应生成碳酸,故反应的化学方程式为CO2+H2O=H2CO3。

17.长颈漏斗 CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ 紫色石蕊试液变红 下层蜡烛先熄灭 灭火 c端

【详解】

(1)仪器a是长颈漏斗;装置A中是石灰石与稀盐酸的反应,石灰石与稀盐酸反应生成氯化钙、水、二氧化碳;装置A中产生的二氧化碳经B进入C中,二氧化碳能使紫色石蕊试液变红。

(2)由于二氧化碳的密度比空气的密度大,故D中的下层蜡烛先熄灭。该实验说明二氧化碳的密度比空气大,二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧。由此可知,二氧化碳在生活中可用于灭火。

(3)实验室用装置E来收集二氧化碳时,由于二氧化碳的密度比空气的密度大,进入以后占据下方空间,空气被赶到上方空间而易从d端排出,故二氧化碳从c端通入。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料