第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件---2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件---2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-16 20:35:41 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第 5 课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……

若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理。……

诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。——陈寿:《三国志·蜀志·诸葛亮传》

课堂导入

挟天子以令诸侯

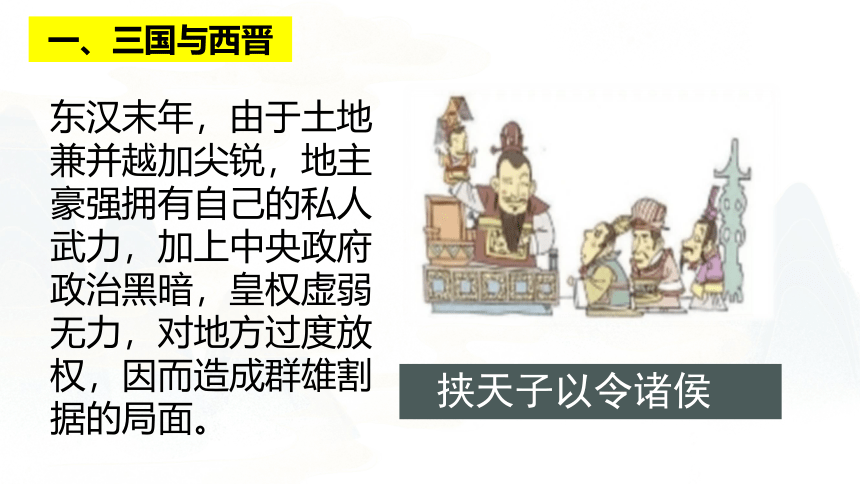

东汉末年,由于土地兼并越加尖锐,地主豪强拥有自己的私人武力,加上中央政府政治黑暗,皇权虚弱无力,对地方过度放权,因而造成群雄割据的局面。

一、三国与西晋

魏

建 立 者:曹丕

都 城:洛阳

起止时间:220-265

蜀汉

建 立 者:刘备

都 城:成都

起止时间:221-263

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

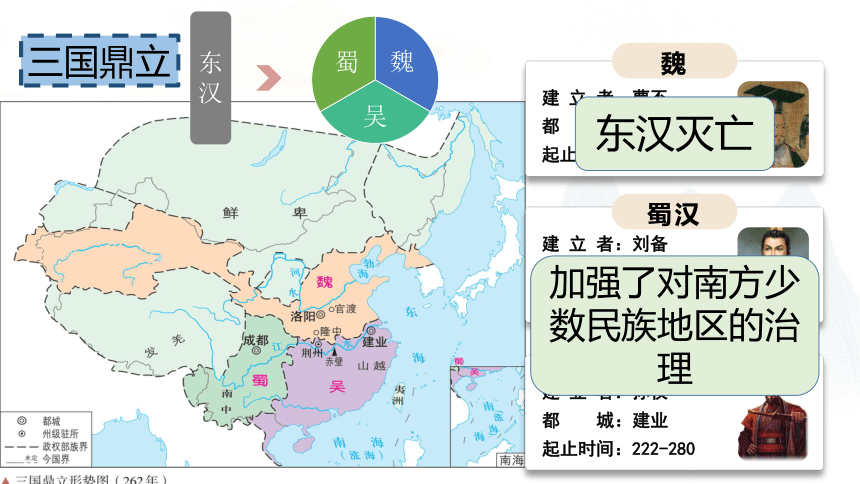

三国鼎立

加强了对南方少数民族地区的治理

东

汉

东汉灭亡

东

汉

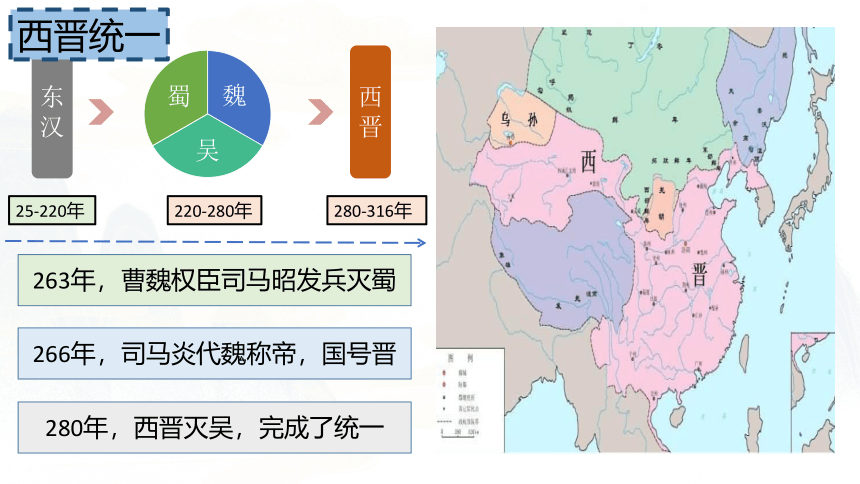

西晋

25-220年

220-280年

280-316年

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马炎代魏称帝,国号晋

280年,西晋灭吴,完成了统一

西晋统一

五胡内迁

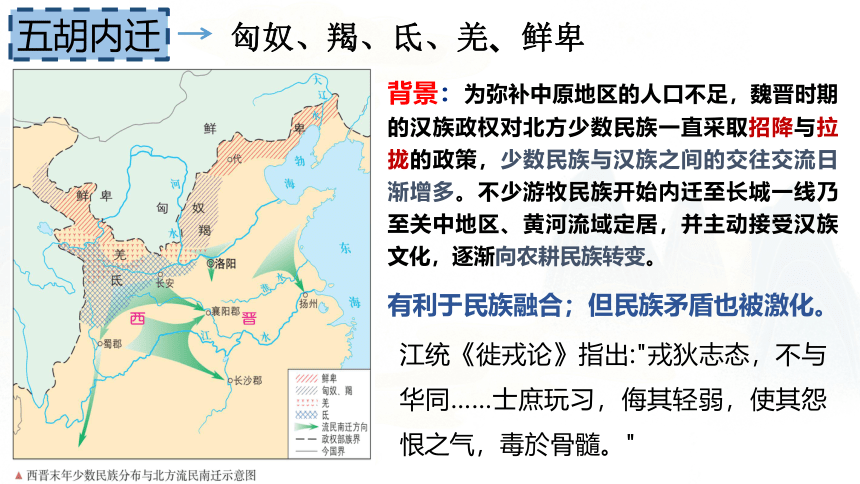

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

背景:为弥补中原地区的人口不足,魏晋时期的汉族政权对北方少数民族一直采取招降与拉拢的政策,少数民族与汉族之间的交往交流日渐增多。不少游牧民族开始内迁至长城一线乃至关中地区、黄河流域定居,并主动接受汉族文化,逐渐向农耕民族转变。

有利于民族融合;但民族矛盾也被激化。

江统《徙戎论》指出:"戎狄志态,不与华同……士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。"

260年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久。八王之乱严重破坏了社会生产,加剧了社会矛盾。

八王之乱

五胡乱华

内迁少数民族趁虚而入,并趁机建立属于自己的政权,相互攻伐。316年,西晋最终被内迁的匈奴族所灭。

短暂统一之后,又是长时间的分裂

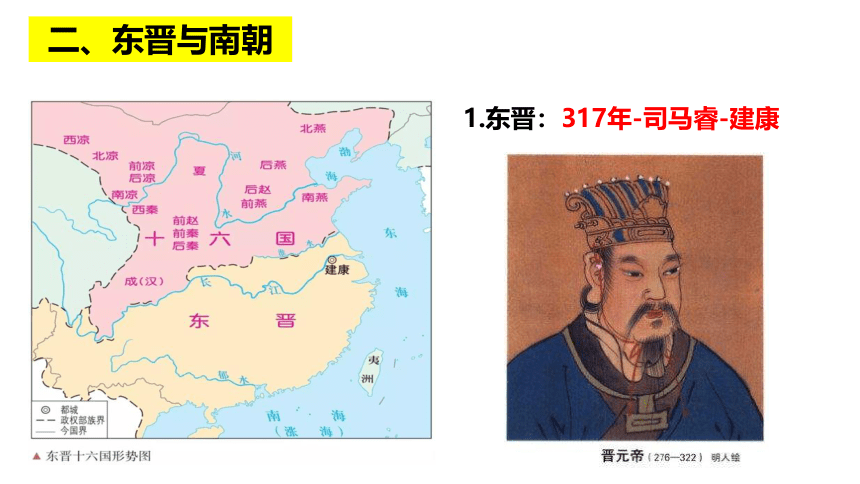

二、东晋与南朝

1.东晋:317年-司马睿-建康

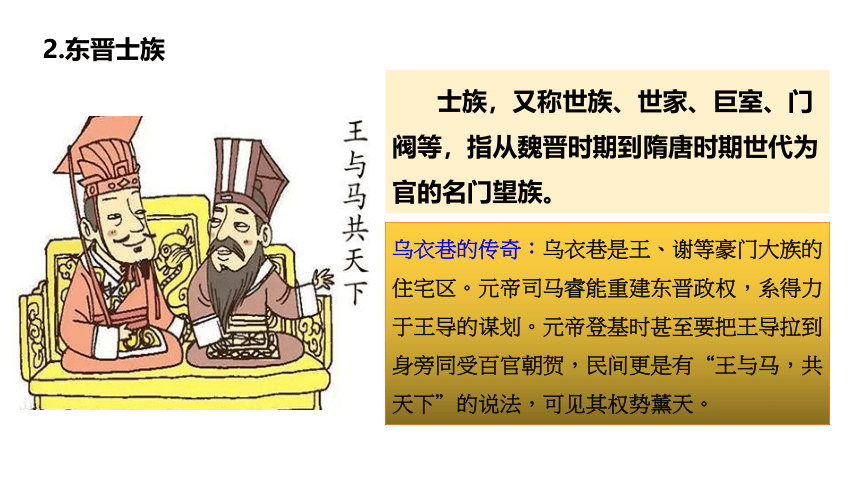

2.东晋士族

士族,又称世族、世家、巨室、门阀等,指从魏晋时期到隋唐时期世代为官的名门望族。

乌衣巷的传奇:乌衣巷是王、谢等豪门大族的住宅区。元帝司马睿能重建东晋政权,系得力于王导的谋划。元帝登基时甚至要把王导拉到身旁同受百官朝贺,民间更是有“王与马,共天下”的说法,可见其权势薰天。

晋朝皇帝流亡至南方建立统治,威信不稳固,需要借助士族的支持。

庾与马

桓与马

谢与马

皇权与士族共同掌握政权

士族政治

王与马共天下

3.江南地区的开发

结合教材,概括东晋南朝时期,南方经济得以发展的原因及主要表现。

+

3、江南地区的开发

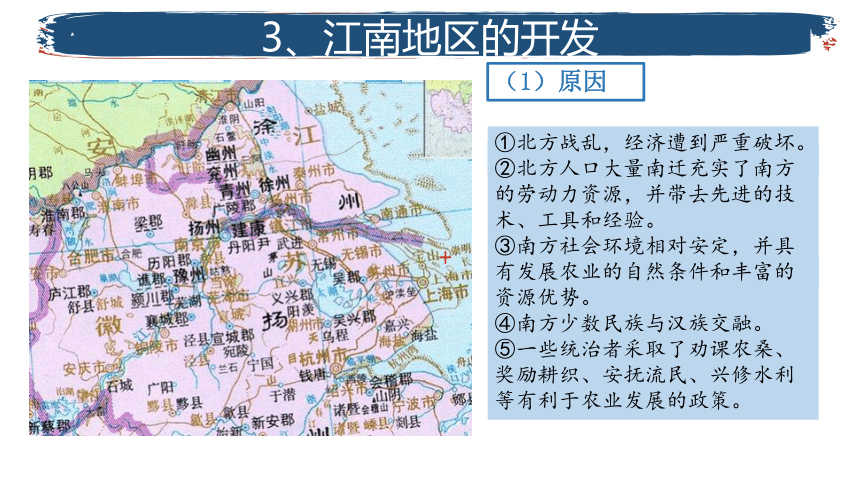

(1)原因

①北方战乱,经济遭到严重破坏。②北方人口大量南迁充实了南方的劳动力资源,并带去先进的技术、工具和经验。

③南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

④南方少数民族与汉族交融。

⑤一些统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策。

大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修很多水利。农业技术也有很大改进。

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

小麦推广

水稻为主

(2)表现

发展种桑养蚕,培植果木,种植药材等,实行农业的多种经营。

(2)表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

魏晋南北朝大袖衫、间色条纹裙

江南地区经济发展的表现

(2)表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋青瓷羊尊

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段

东晋越窑小瓶

(2)表现

农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。南朝时的建康是当时商业最为活跃的大都市。

影响:

①江南经济的逐渐开发,使南北方的经济差距逐渐缩小,为经济重心的南移奠定了基础。

②南方的开发直接影响了古代中国政治中心向东向南移动。

③南方社会的开发也促进了南方地区文化教育事业的发展。

④南方经济的发展,吸引了北方人口的进一步南迁,促进了民族融合。

(3)影响

启示:

①政局的稳定是经济发展的必要条件。

②统治者对经济发展的重视程度是影响国家经济发展的重要因素。

③及时引进、运用先进的科学技术是促进经济快速发展的重要保证。

(4)启示

刘裕建立(420—479)

萧道成建立(479—502)

萧道成建立(479—502)

陈霸先建立(557—589)

4.南方政权更迭

三、十六国与北朝

民族交融未充分的结果

民族交融充分的……

措施

平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书.任城王传》

崤函:指洛阳附近的崤山和函谷关。

均田制

迁都洛阳

移风易俗

说汉语

穿汉服

改汉姓

通婚姻

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)子女作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。 ---逯耀东《从平城到洛阳》

措施

胡服俑

汉服俑

定门第

材料一:自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。 ——《洛阳伽蓝记》

材料二:(北魏)南迁,革夷从夏(注:即孝文帝改革)。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——唐代史学家刘知几

材料四:北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

1

促进了北魏经济

发展和社会繁荣

2

促进了民族交融

缓解了民族矛盾

3

为隋唐的统一

强盛奠定基础

评价

课堂检测

1.北魏孝文帝改革时规定,士人品第有九,官分清浊,士族属于清品,当清官,寒门小人属浊品,只能充任浊官,这说明孝文帝注重( )

A.提高官员素质 B.缓和民族矛盾 C.少数民族发展 D.规范制度建设

D

2.东晋时,御史台完全取代司隶校尉,最初御史台无权监察尚书台,尚书左丞承担监察尚书的职责,后来这种对御史台的限制被取消。这( )

A.容易导致当朝吏治腐败 B.保证了监察官员忠于职守

C.反映了监察制度的发展 D.造成了政府财政开支增加

C

3.日本史学家宫崎市定认为,由于“他”的汉化政策,“以新都洛阳为中心出现了汉文化的复兴”,“他”

也“由鲜卑国主化为中华皇帝”。“他”是( )

A.拓跋宏 B.司马睿 C.司马昭 D.曹操

A

4.下列关于北魏统一北方影响分析正确的是( )

①结束了北方地区长期战乱的局面 ②为生产的发展提供了相对安定的环境

③削弱了北方世家大族的社会地位 ④为各民族的交融创造了有利条件

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

B

5.宋应星在《天工开物》里说:“凡铁分生、熟,出炉未炒则生,既炒则熟。生熟相和,炼成则钢。”此炼钢法指的是( )

A.高炉炼钢法 B.块炼法 C.渗碳炼钢法 D.灌钢法

D

6.“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。”江南地区得到开发的表现包括( )

①土地大量开垦 ②农作物品种增加 ③纺织、造船等有了明显进步 ④番禺成为主要外贸港口

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

D

7.《魏书 官氏志》记载:“有三世官在给事已上,及州刺史、镇大将,及品登王公者为姓……而有三世为中散、监已上,外为太守、子都,品登子男者为族。”由此可知孝文帝改革( )

A.参照了魏晋的门阀士族制度 B.消释了汉族与鲜卑族的隔阂

C.打击了鲜卑族贵族政治特权 D.缓解阶层矛盾便于稳定统治

A

8.《宋书·志序》载:“自戎狄内侮,有晋东迁,中土遗氓,播徙江外。……百郡千城,流寓比室。人伫

鸿雁之歌,士蓄怀本之念,莫不各树邦邑,思复旧井。”这主要是说( )

A.少数民族内迁 B.北方战乱,北方人民南迁

C.北方战乱,北方人民北迁 D.江南开发,经济逐步发展

B

9.据《史记》记载,汉中期以前,江南“地广人稀”,百姓“无积聚之贫”,而据《宋书》记载,南朝前

期江南已经“地广野丰”,“丝绵布帛之饶,覆衣天下”。促成这一变化的主要原因是( )

A.江南优越的自然环境 B.经济重心的进一步南移

C.先进生产技术的传播 D.江南农产品商品化趋势明显

C

10.魏晋南北朝时期,生羊脍、胡饼、奶酪进入北方汉族人的食谱,原产地为北方的粟、小麦、葫芦也在南方得到大面积推广。这一现象出现的原因是( )

A.国家统一 B.经济重心南移 C.人口迁徙 D.生产技术进步

C

第 5 课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……

若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理。……

诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。——陈寿:《三国志·蜀志·诸葛亮传》

课堂导入

挟天子以令诸侯

东汉末年,由于土地兼并越加尖锐,地主豪强拥有自己的私人武力,加上中央政府政治黑暗,皇权虚弱无力,对地方过度放权,因而造成群雄割据的局面。

一、三国与西晋

魏

建 立 者:曹丕

都 城:洛阳

起止时间:220-265

蜀汉

建 立 者:刘备

都 城:成都

起止时间:221-263

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

三国鼎立

加强了对南方少数民族地区的治理

东

汉

东汉灭亡

东

汉

西晋

25-220年

220-280年

280-316年

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马炎代魏称帝,国号晋

280年,西晋灭吴,完成了统一

西晋统一

五胡内迁

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

背景:为弥补中原地区的人口不足,魏晋时期的汉族政权对北方少数民族一直采取招降与拉拢的政策,少数民族与汉族之间的交往交流日渐增多。不少游牧民族开始内迁至长城一线乃至关中地区、黄河流域定居,并主动接受汉族文化,逐渐向农耕民族转变。

有利于民族融合;但民族矛盾也被激化。

江统《徙戎论》指出:"戎狄志态,不与华同……士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。"

260年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久。八王之乱严重破坏了社会生产,加剧了社会矛盾。

八王之乱

五胡乱华

内迁少数民族趁虚而入,并趁机建立属于自己的政权,相互攻伐。316年,西晋最终被内迁的匈奴族所灭。

短暂统一之后,又是长时间的分裂

二、东晋与南朝

1.东晋:317年-司马睿-建康

2.东晋士族

士族,又称世族、世家、巨室、门阀等,指从魏晋时期到隋唐时期世代为官的名门望族。

乌衣巷的传奇:乌衣巷是王、谢等豪门大族的住宅区。元帝司马睿能重建东晋政权,系得力于王导的谋划。元帝登基时甚至要把王导拉到身旁同受百官朝贺,民间更是有“王与马,共天下”的说法,可见其权势薰天。

晋朝皇帝流亡至南方建立统治,威信不稳固,需要借助士族的支持。

庾与马

桓与马

谢与马

皇权与士族共同掌握政权

士族政治

王与马共天下

3.江南地区的开发

结合教材,概括东晋南朝时期,南方经济得以发展的原因及主要表现。

+

3、江南地区的开发

(1)原因

①北方战乱,经济遭到严重破坏。②北方人口大量南迁充实了南方的劳动力资源,并带去先进的技术、工具和经验。

③南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

④南方少数民族与汉族交融。

⑤一些统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策。

大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修很多水利。农业技术也有很大改进。

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

小麦推广

水稻为主

(2)表现

发展种桑养蚕,培植果木,种植药材等,实行农业的多种经营。

(2)表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

魏晋南北朝大袖衫、间色条纹裙

江南地区经济发展的表现

(2)表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋青瓷羊尊

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段

东晋越窑小瓶

(2)表现

农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。南朝时的建康是当时商业最为活跃的大都市。

影响:

①江南经济的逐渐开发,使南北方的经济差距逐渐缩小,为经济重心的南移奠定了基础。

②南方的开发直接影响了古代中国政治中心向东向南移动。

③南方社会的开发也促进了南方地区文化教育事业的发展。

④南方经济的发展,吸引了北方人口的进一步南迁,促进了民族融合。

(3)影响

启示:

①政局的稳定是经济发展的必要条件。

②统治者对经济发展的重视程度是影响国家经济发展的重要因素。

③及时引进、运用先进的科学技术是促进经济快速发展的重要保证。

(4)启示

刘裕建立(420—479)

萧道成建立(479—502)

萧道成建立(479—502)

陈霸先建立(557—589)

4.南方政权更迭

三、十六国与北朝

民族交融未充分的结果

民族交融充分的……

措施

平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书.任城王传》

崤函:指洛阳附近的崤山和函谷关。

均田制

迁都洛阳

移风易俗

说汉语

穿汉服

改汉姓

通婚姻

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)子女作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。 ---逯耀东《从平城到洛阳》

措施

胡服俑

汉服俑

定门第

材料一:自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。 ——《洛阳伽蓝记》

材料二:(北魏)南迁,革夷从夏(注:即孝文帝改革)。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——唐代史学家刘知几

材料四:北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

1

促进了北魏经济

发展和社会繁荣

2

促进了民族交融

缓解了民族矛盾

3

为隋唐的统一

强盛奠定基础

评价

课堂检测

1.北魏孝文帝改革时规定,士人品第有九,官分清浊,士族属于清品,当清官,寒门小人属浊品,只能充任浊官,这说明孝文帝注重( )

A.提高官员素质 B.缓和民族矛盾 C.少数民族发展 D.规范制度建设

D

2.东晋时,御史台完全取代司隶校尉,最初御史台无权监察尚书台,尚书左丞承担监察尚书的职责,后来这种对御史台的限制被取消。这( )

A.容易导致当朝吏治腐败 B.保证了监察官员忠于职守

C.反映了监察制度的发展 D.造成了政府财政开支增加

C

3.日本史学家宫崎市定认为,由于“他”的汉化政策,“以新都洛阳为中心出现了汉文化的复兴”,“他”

也“由鲜卑国主化为中华皇帝”。“他”是( )

A.拓跋宏 B.司马睿 C.司马昭 D.曹操

A

4.下列关于北魏统一北方影响分析正确的是( )

①结束了北方地区长期战乱的局面 ②为生产的发展提供了相对安定的环境

③削弱了北方世家大族的社会地位 ④为各民族的交融创造了有利条件

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

B

5.宋应星在《天工开物》里说:“凡铁分生、熟,出炉未炒则生,既炒则熟。生熟相和,炼成则钢。”此炼钢法指的是( )

A.高炉炼钢法 B.块炼法 C.渗碳炼钢法 D.灌钢法

D

6.“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。”江南地区得到开发的表现包括( )

①土地大量开垦 ②农作物品种增加 ③纺织、造船等有了明显进步 ④番禺成为主要外贸港口

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

D

7.《魏书 官氏志》记载:“有三世官在给事已上,及州刺史、镇大将,及品登王公者为姓……而有三世为中散、监已上,外为太守、子都,品登子男者为族。”由此可知孝文帝改革( )

A.参照了魏晋的门阀士族制度 B.消释了汉族与鲜卑族的隔阂

C.打击了鲜卑族贵族政治特权 D.缓解阶层矛盾便于稳定统治

A

8.《宋书·志序》载:“自戎狄内侮,有晋东迁,中土遗氓,播徙江外。……百郡千城,流寓比室。人伫

鸿雁之歌,士蓄怀本之念,莫不各树邦邑,思复旧井。”这主要是说( )

A.少数民族内迁 B.北方战乱,北方人民南迁

C.北方战乱,北方人民北迁 D.江南开发,经济逐步发展

B

9.据《史记》记载,汉中期以前,江南“地广人稀”,百姓“无积聚之贫”,而据《宋书》记载,南朝前

期江南已经“地广野丰”,“丝绵布帛之饶,覆衣天下”。促成这一变化的主要原因是( )

A.江南优越的自然环境 B.经济重心的进一步南移

C.先进生产技术的传播 D.江南农产品商品化趋势明显

C

10.魏晋南北朝时期,生羊脍、胡饼、奶酪进入北方汉族人的食谱,原产地为北方的粟、小麦、葫芦也在南方得到大面积推广。这一现象出现的原因是( )

A.国家统一 B.经济重心南移 C.人口迁徙 D.生产技术进步

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进