第9课两宋的政治和军事 课件(34张)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第9课两宋的政治和军事 课件(34张)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-17 07:47:57 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第9课 两宋的政治和军事

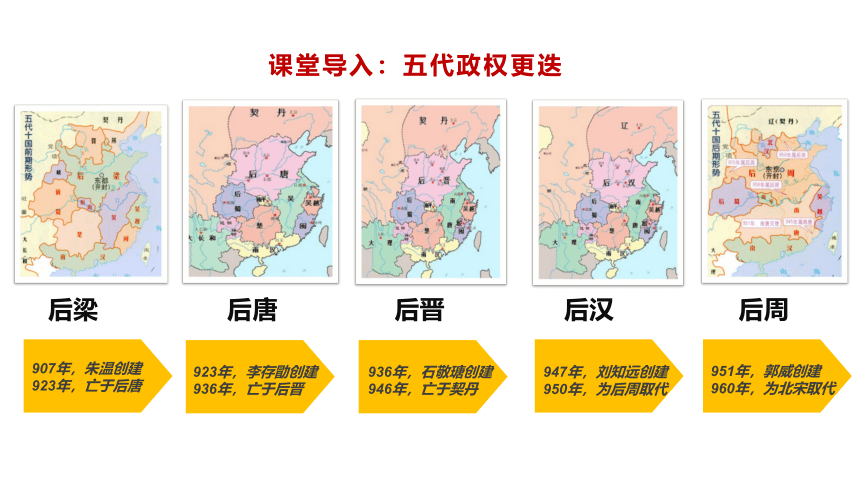

课堂导入:五代政权更迭

后梁

907年,朱温创建

923年,亡于后唐

后唐

923年,李存勖创建

936年,亡于后晋

后晋

936年,石敬瑭创建

946年,亡于契丹

后汉

947年,刘知远创建

950年,为后周取代

后周

951年,郭威创建

960年,为北宋取代

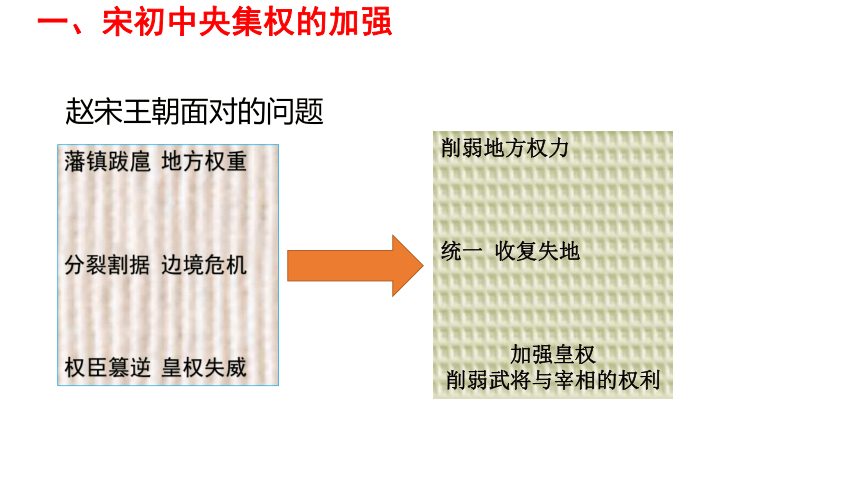

赵宋王朝面对的问题

藩镇跋扈 地方权重

分裂割据 边境危机

权臣篡逆 皇权失威

削弱地方权力

统一 收复失地

加强皇权

削弱武将与宰相的权利

一、宋初中央集权的加强

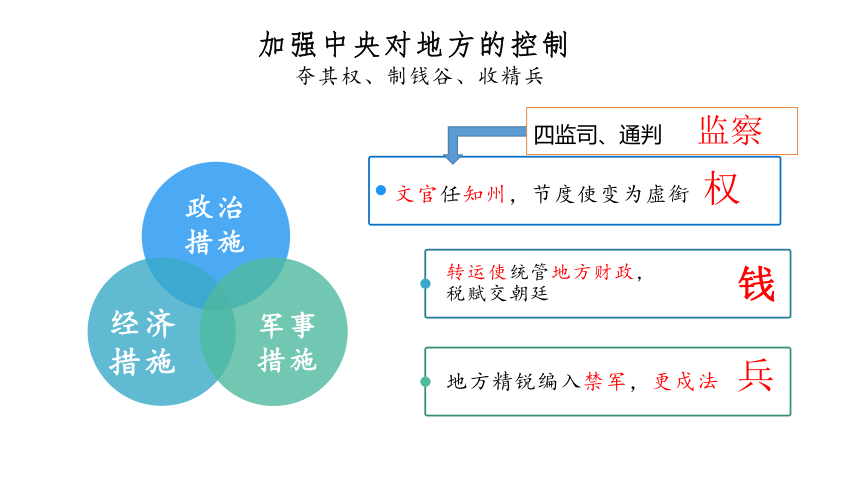

加强中央对地方的控制

夺其权、制钱谷、收精兵

政治

措施

文官任知州,节度使变为虚銜 权

四监司、通判 监察

经济

措施

转运使统管地方财政,

税赋交朝廷

钱

军事

措施

地方精锐编入禁军,更戍法

兵

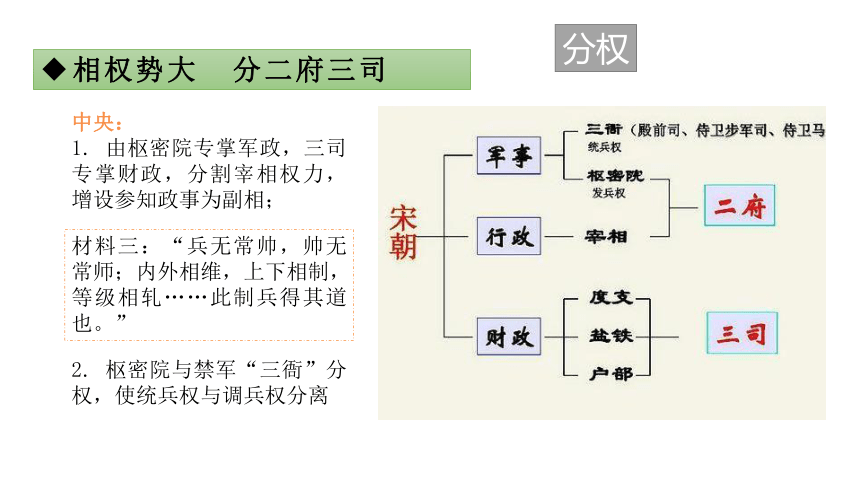

相权势大 分二府三司

中央:

1. 由枢密院专掌军政,三司专掌财政,分割宰相权力,增设参知政事为副相;

材料三:“兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……此制兵得其道也。”

2. 枢密院与禁军“三衙”分权,使统兵权与调兵权分离

分权

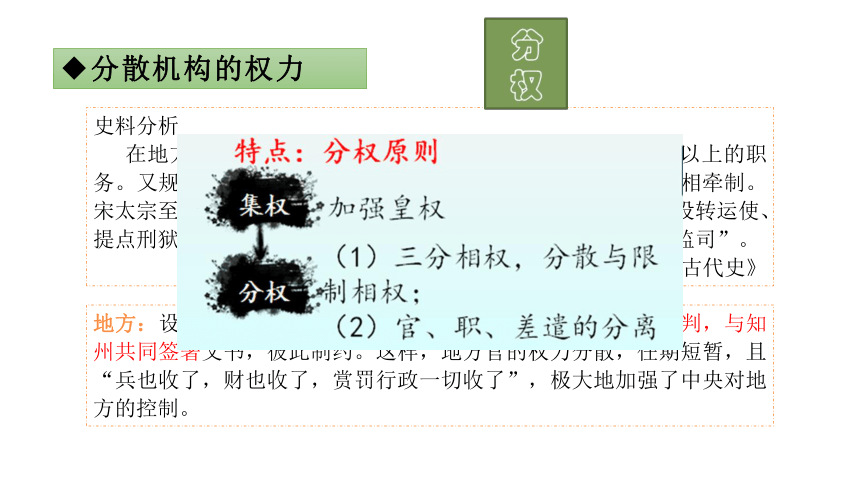

分散机构的权力

史料分析

在地方削减州郡一级长官的权力,不许他们兼任一个州郡以上的职务。又规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。宋太宗至道三年,又将全国州郡划分为十五路,并陆续在各路设转运使、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,除安抚司外,统称“监司”。

——朱绍侯《中国古代史》

地方:设四监司,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。这样,地方官的权力分散,任期短暂,且“兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了”,极大地加强了中央对地方的控制。

重文抑武

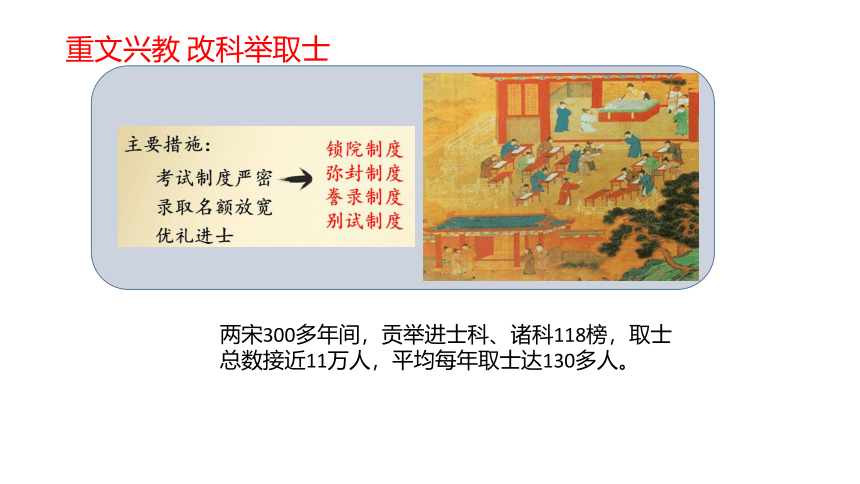

重文兴教 改科举取士

两宋300多年间,贡举进士科、诸科118榜,取士总数接近11万人,平均每年取士达130多人。

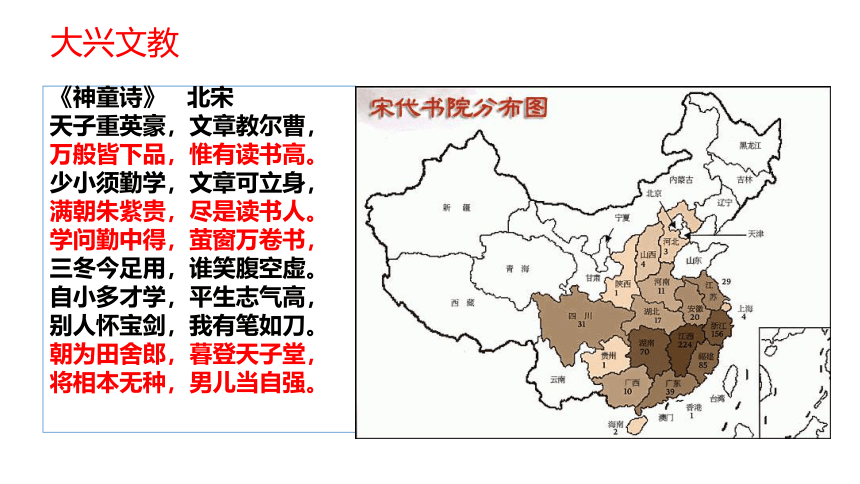

大兴文教

《神童诗》 北宋

天子重英豪,文章教尔曹,

万般皆下品,惟有读书高。

少小须勤学,文章可立身,

满朝朱紫贵,尽是读书人。

学问勤中得,萤窗万卷书,

三冬今足用,谁笑腹空虚。

自小多才学,平生志气高,

别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂,

将相本无种,男儿当自强。

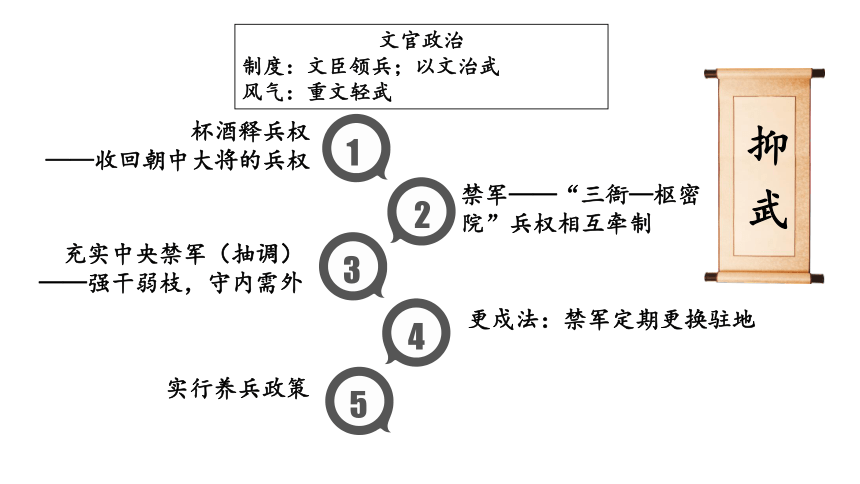

杯酒释兵权

——收回朝中大将的兵权

禁军——“三衙—枢密院”兵权相互牵制

充实中央禁军(抽调)

——强干弱枝,守内需外

更戍法:禁军定期更换驻地

1

2

3

4

实行养兵政策

5

文官政治

制度:文臣领兵;以文治武

风气:重文轻武

抑 武

澶渊之盟:

宋神宗时,辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。是为“澶渊之盟”。此后,宋、辽之间百年间不再有大规模的战事,礼尚往来,通使殷勤。

宋夏和议:

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。西夏虽屡胜,但掳掠所获财物与先前依照和约及通过榷场贸易所得物资相比,实在是得不偿失。双方最终达成和议。是为“庆历和议”。内容包括:夏取消帝号,名义上向宋称臣;北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

二、边防压力与财政危机

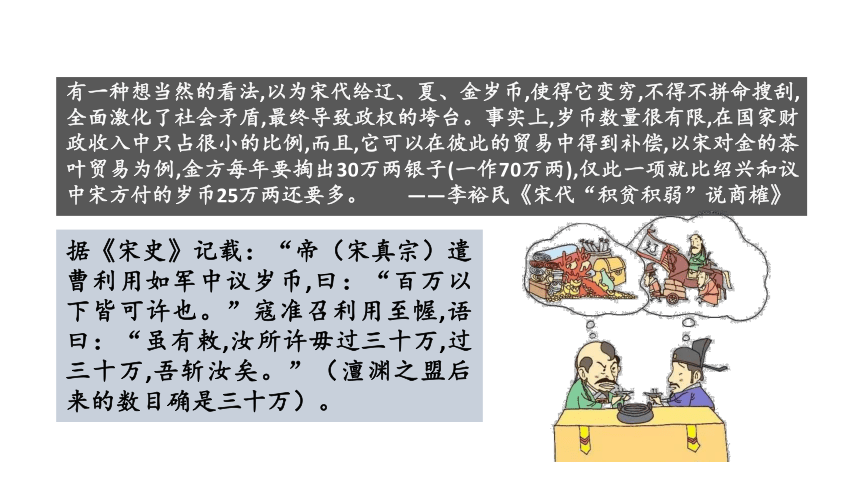

有一种想当然的看法,以为宋代给辽、夏、金岁币,使得它变穷,不得不拼命搜刮,全面激化了社会矛盾,最终导致政权的垮台。事实上,岁币数量很有限,在国家财政收入中只占很小的比例,而且,它可以在彼此的贸易中得到补偿,以宋对金的茶叶贸易为例,金方每年要掏出30万两银子(一作70万两),仅此一项就比绍兴和议中宋方付的岁币25万两还要多。 ——李裕民《宋代“积贫积弱”说商榷》

据《宋史》记载:“帝(宋真宗)遣曹利用如军中议岁币,曰:“百万以下皆可许也。”寇准召利用至幄,语曰:“虽有敕,汝所许毋过三十万,过三十万,吾斩汝矣。”(澶渊之盟后来的数目确是三十万)。

三冗危机

【冗官】:北宋政府机构设置重叠,官僚机构庞大而臃肿;同时采用恩荫制、奉行“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官僚队伍不断膨胀。

【冗兵】:为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系(募兵制)。

【冗费】:军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。

◎募兵场景构想图

三、王安石变法

庆历新政

1.背景:北宋政治风气因循守旧,行政效率低下

2.改革者:范仲淹

3.支持者:宋仁宗

4.改革目的:整顿官僚机构

5.改革结果:失败

6.失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

王安石变法

1.王安石变法背景

①阶级矛盾、民族矛盾尖锐;

②三冗问题,导致积贫积弱;

2.有利条件

①庆历新政为王安石变法奠定基础

②宋神宗的支持

宋神宗

作用

内容

措施

项目

领域

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

均输法

增加了政府收入,农民得到实惠

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

方田均税法

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

在东京设市易务

市易法

有利于经济发展,增加了政府的财政收入

纳钱代役

募役(免役)法

保证灌溉,防洪抗灾

鼓励垦荒和兴修水利

农田水利法

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

青苗法

经济上富国之法(改变积贫局面)

3.变法的内容

作用

内容

措施

项目

领域

重改革、破成规

唯才用人

编纂教科书,太学生成绩优异者直接为官,设专门学校

整顿太学

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

废明经诸科,改革进士科;设明法科

改革科举制度

政治上取士之法 (培养变法人才)

武器的产量、质量提高

监督制造兵器

军器监

提高了军队战斗力

在各路设“将”

将兵法

节约了政府开支,提高了马匹的质量和数量

鼓励百姓养马

保马法

维护了秩序,兵农合一

把农民编为保甲,实行连坐法

保甲法

军事上强兵之法 (改变积弱局面)

商鞅变法 王安石变法

不 同 点 背景 新旧社会制度交替的社会大变革时期 北宋中期面临统治危机

目的 废除旧制度,建立新制度 挽救统治危机

实质 一场封建化的改革 对封建生产关系进行局部调整

相同点 都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系

商鞅变法和王安石变法的异同

四、南宋的偏安

公元960年—1127年

公元1127年—1276年

结合地图和南宋政治、军事措施思考:何为南宋偏安?

靖康耻,武穆御金

满江红

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

岳飞

臣子恨,绍兴和议

南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。

宋高宗赵构

风波亭,英雄冤死

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

小结

事为之防

曲为之制

控制地方

抑制武将

削弱相权

中央高度集权

皇权大大加强

冗兵、冗官、冗费

积贫、积弱

庆历新政

王安石变法

南宋偏安

课堂检测

1.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图

A.尽量减轻政府的救灾负担 B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题 D.建立政府抗灾救荒体系

C

2.五代时期,后汉将领史弘肇曾公然宣称:“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,若‘毛锥子’安足用哉?”此类主张在当时很有影响力。北宋建立后,为扭转这种状况

A.实行分割事权的制度设计 B.改变重外轻内的政治局面

C.确立崇文抑武的治国方针 D.“和平收买”功臣大将兵权

C

3.宋太祖说:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”为此,宋太祖采取的最重要的措施是

A.派文臣做知州 B.设“三衙”收精兵

C.设三司使管财政 D.“强干弱枝”“守内虚外”

A

4.下列事件中命名方式与其他三项不同的是

A.澶渊之盟 B.绍兴和议 C.庆历新政 D.靖康之变

B

5.宋太祖时,全国有禁军十九万三千人。宋仁宗时对西夏用兵,禁军激增到八十二万六千人,军队规模空前庞大。这种急剧变化最有可能

A.提高军队的战斗力 B.造成财政状况恶化

C.增强对社会的控制力 D.消除周边的政权威胁

D

6.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国古代杰出的封建帝王,下列有关四位帝王说法有悖于历史事实的是

①秦始皇首创郡县制,实现了官僚政治取代贵族政治,加强了中央集权

②汉武帝选拔人才非常注重道德学问和议政能力,推动了选官制度的发展

③唐太宗在攻下西突厥后,设置羁縻府州,以突厥首领为都督、刺史

④宋太祖废除中书门下,设参知政事、三司和枢密院,加强了皇权

A.①③ B.②④ C.②③④ D.①③④

C

7.在宋朝,诏书的起草,原则上都需经宰相所辖的中书舍人之手,必须有宰相的副署,才得以成为朝廷的正式政令。诏书若无宰相之副署,则不具备法律效力。材料表明

A.宰相与君主之间存在尖锐矛盾 B.宋初皇权基本被相权架空

C.官僚政治体系影响君主行为 D.宋代皇权遭到极大的削弱

D

8.有资料记载,我国历史上有一个朝代的大臣谥号多以“文”字为荣。整整这个朝代,谥号为“文”者达一百四十多人,为“武”者仅二十人。这个朝代最有可能是

A.西周 B.秦朝 C.唐朝 D.北宋

B

9.南宋时期实行宰辅互兼体制,宰相常兼任枢密使,参知政事兼任枢密副使。这一做法

A.削弱了中央集权 B.提高了决策与行政效率

C.加剧了冗官现象 D.体现了崇文抑武的治国理念

A

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩为优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后可授官。这一做法的主要目的是

A.培养变法需要的人才 B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育 D.强化儒家思想的影响

C

THANKS

第9课 两宋的政治和军事

课堂导入:五代政权更迭

后梁

907年,朱温创建

923年,亡于后唐

后唐

923年,李存勖创建

936年,亡于后晋

后晋

936年,石敬瑭创建

946年,亡于契丹

后汉

947年,刘知远创建

950年,为后周取代

后周

951年,郭威创建

960年,为北宋取代

赵宋王朝面对的问题

藩镇跋扈 地方权重

分裂割据 边境危机

权臣篡逆 皇权失威

削弱地方权力

统一 收复失地

加强皇权

削弱武将与宰相的权利

一、宋初中央集权的加强

加强中央对地方的控制

夺其权、制钱谷、收精兵

政治

措施

文官任知州,节度使变为虚銜 权

四监司、通判 监察

经济

措施

转运使统管地方财政,

税赋交朝廷

钱

军事

措施

地方精锐编入禁军,更戍法

兵

相权势大 分二府三司

中央:

1. 由枢密院专掌军政,三司专掌财政,分割宰相权力,增设参知政事为副相;

材料三:“兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……此制兵得其道也。”

2. 枢密院与禁军“三衙”分权,使统兵权与调兵权分离

分权

分散机构的权力

史料分析

在地方削减州郡一级长官的权力,不许他们兼任一个州郡以上的职务。又规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。宋太宗至道三年,又将全国州郡划分为十五路,并陆续在各路设转运使、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,除安抚司外,统称“监司”。

——朱绍侯《中国古代史》

地方:设四监司,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。这样,地方官的权力分散,任期短暂,且“兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了”,极大地加强了中央对地方的控制。

重文抑武

重文兴教 改科举取士

两宋300多年间,贡举进士科、诸科118榜,取士总数接近11万人,平均每年取士达130多人。

大兴文教

《神童诗》 北宋

天子重英豪,文章教尔曹,

万般皆下品,惟有读书高。

少小须勤学,文章可立身,

满朝朱紫贵,尽是读书人。

学问勤中得,萤窗万卷书,

三冬今足用,谁笑腹空虚。

自小多才学,平生志气高,

别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂,

将相本无种,男儿当自强。

杯酒释兵权

——收回朝中大将的兵权

禁军——“三衙—枢密院”兵权相互牵制

充实中央禁军(抽调)

——强干弱枝,守内需外

更戍法:禁军定期更换驻地

1

2

3

4

实行养兵政策

5

文官政治

制度:文臣领兵;以文治武

风气:重文轻武

抑 武

澶渊之盟:

宋神宗时,辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。是为“澶渊之盟”。此后,宋、辽之间百年间不再有大规模的战事,礼尚往来,通使殷勤。

宋夏和议:

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。西夏虽屡胜,但掳掠所获财物与先前依照和约及通过榷场贸易所得物资相比,实在是得不偿失。双方最终达成和议。是为“庆历和议”。内容包括:夏取消帝号,名义上向宋称臣;北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

二、边防压力与财政危机

有一种想当然的看法,以为宋代给辽、夏、金岁币,使得它变穷,不得不拼命搜刮,全面激化了社会矛盾,最终导致政权的垮台。事实上,岁币数量很有限,在国家财政收入中只占很小的比例,而且,它可以在彼此的贸易中得到补偿,以宋对金的茶叶贸易为例,金方每年要掏出30万两银子(一作70万两),仅此一项就比绍兴和议中宋方付的岁币25万两还要多。 ——李裕民《宋代“积贫积弱”说商榷》

据《宋史》记载:“帝(宋真宗)遣曹利用如军中议岁币,曰:“百万以下皆可许也。”寇准召利用至幄,语曰:“虽有敕,汝所许毋过三十万,过三十万,吾斩汝矣。”(澶渊之盟后来的数目确是三十万)。

三冗危机

【冗官】:北宋政府机构设置重叠,官僚机构庞大而臃肿;同时采用恩荫制、奉行“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官僚队伍不断膨胀。

【冗兵】:为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系(募兵制)。

【冗费】:军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。

◎募兵场景构想图

三、王安石变法

庆历新政

1.背景:北宋政治风气因循守旧,行政效率低下

2.改革者:范仲淹

3.支持者:宋仁宗

4.改革目的:整顿官僚机构

5.改革结果:失败

6.失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

王安石变法

1.王安石变法背景

①阶级矛盾、民族矛盾尖锐;

②三冗问题,导致积贫积弱;

2.有利条件

①庆历新政为王安石变法奠定基础

②宋神宗的支持

宋神宗

作用

内容

措施

项目

领域

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

均输法

增加了政府收入,农民得到实惠

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

方田均税法

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

在东京设市易务

市易法

有利于经济发展,增加了政府的财政收入

纳钱代役

募役(免役)法

保证灌溉,防洪抗灾

鼓励垦荒和兴修水利

农田水利法

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

青苗法

经济上富国之法(改变积贫局面)

3.变法的内容

作用

内容

措施

项目

领域

重改革、破成规

唯才用人

编纂教科书,太学生成绩优异者直接为官,设专门学校

整顿太学

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

废明经诸科,改革进士科;设明法科

改革科举制度

政治上取士之法 (培养变法人才)

武器的产量、质量提高

监督制造兵器

军器监

提高了军队战斗力

在各路设“将”

将兵法

节约了政府开支,提高了马匹的质量和数量

鼓励百姓养马

保马法

维护了秩序,兵农合一

把农民编为保甲,实行连坐法

保甲法

军事上强兵之法 (改变积弱局面)

商鞅变法 王安石变法

不 同 点 背景 新旧社会制度交替的社会大变革时期 北宋中期面临统治危机

目的 废除旧制度,建立新制度 挽救统治危机

实质 一场封建化的改革 对封建生产关系进行局部调整

相同点 都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系

商鞅变法和王安石变法的异同

四、南宋的偏安

公元960年—1127年

公元1127年—1276年

结合地图和南宋政治、军事措施思考:何为南宋偏安?

靖康耻,武穆御金

满江红

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

岳飞

臣子恨,绍兴和议

南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。

宋高宗赵构

风波亭,英雄冤死

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

小结

事为之防

曲为之制

控制地方

抑制武将

削弱相权

中央高度集权

皇权大大加强

冗兵、冗官、冗费

积贫、积弱

庆历新政

王安石变法

南宋偏安

课堂检测

1.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图

A.尽量减轻政府的救灾负担 B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题 D.建立政府抗灾救荒体系

C

2.五代时期,后汉将领史弘肇曾公然宣称:“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,若‘毛锥子’安足用哉?”此类主张在当时很有影响力。北宋建立后,为扭转这种状况

A.实行分割事权的制度设计 B.改变重外轻内的政治局面

C.确立崇文抑武的治国方针 D.“和平收买”功臣大将兵权

C

3.宋太祖说:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”为此,宋太祖采取的最重要的措施是

A.派文臣做知州 B.设“三衙”收精兵

C.设三司使管财政 D.“强干弱枝”“守内虚外”

A

4.下列事件中命名方式与其他三项不同的是

A.澶渊之盟 B.绍兴和议 C.庆历新政 D.靖康之变

B

5.宋太祖时,全国有禁军十九万三千人。宋仁宗时对西夏用兵,禁军激增到八十二万六千人,军队规模空前庞大。这种急剧变化最有可能

A.提高军队的战斗力 B.造成财政状况恶化

C.增强对社会的控制力 D.消除周边的政权威胁

D

6.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国古代杰出的封建帝王,下列有关四位帝王说法有悖于历史事实的是

①秦始皇首创郡县制,实现了官僚政治取代贵族政治,加强了中央集权

②汉武帝选拔人才非常注重道德学问和议政能力,推动了选官制度的发展

③唐太宗在攻下西突厥后,设置羁縻府州,以突厥首领为都督、刺史

④宋太祖废除中书门下,设参知政事、三司和枢密院,加强了皇权

A.①③ B.②④ C.②③④ D.①③④

C

7.在宋朝,诏书的起草,原则上都需经宰相所辖的中书舍人之手,必须有宰相的副署,才得以成为朝廷的正式政令。诏书若无宰相之副署,则不具备法律效力。材料表明

A.宰相与君主之间存在尖锐矛盾 B.宋初皇权基本被相权架空

C.官僚政治体系影响君主行为 D.宋代皇权遭到极大的削弱

D

8.有资料记载,我国历史上有一个朝代的大臣谥号多以“文”字为荣。整整这个朝代,谥号为“文”者达一百四十多人,为“武”者仅二十人。这个朝代最有可能是

A.西周 B.秦朝 C.唐朝 D.北宋

B

9.南宋时期实行宰辅互兼体制,宰相常兼任枢密使,参知政事兼任枢密副使。这一做法

A.削弱了中央集权 B.提高了决策与行政效率

C.加剧了冗官现象 D.体现了崇文抑武的治国理念

A

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩为优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后可授官。这一做法的主要目的是

A.培养变法需要的人才 B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育 D.强化儒家思想的影响

C

THANKS

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进