【部编版】语文八年级下册 第六单元第24课《唐诗三首》课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 【部编版】语文八年级下册 第六单元第24课《唐诗三首》课件(共60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-21 09:44:56 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

2022/1/6

1

唐诗三首

部编版八年级语文下册课件

世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若

情境导入

1.了解与诗人有关的文学常识,理解诗歌内容,体会诗歌描述的社会现实。

2.了解古体诗在句式、用韵方面的特点,品味叙事诗语言的特点。

3.感悟作者对人民疾苦的深切同情,培养关注现实、关注民生的人文意识。

情境导入

杜甫(712-770),字子美,号“少陵野老”,祖籍襄阳,河南巩县(今河南巩义)人。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。他创作了《春望》《北征》,“三吏”“三别”等名作。诗人共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

作者简介

唐肃宗乾元元年(758),为平息安史之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。乾元二年春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关等地,根据亲眼所见写了一组诗歌。《石壕吏》便是其中的一首。

创作背景

古体诗是与近体诗相对而言的,唐人称唐代形成的格律严密的诗歌为近体诗,而将唐以前的各种体裁的诗以及仿照唐以前的诗体写作的诗称为古体诗。古体诗在平仄、句数等方面不像近体诗那样受到格律的严格限定,因而吟诵时行腔使调比较自由,表现出的是一种自然的音乐美。汉魏以后的五七言歌谣、乐府古辞、拟题乐府、歌行诗、新乐府和其他五、七言古诗,都属于古体诗。

文体常识

1.把握停顿节奏、语气,读熟成诵。

2.利用工具书、对照文下注释,结合语境,疏通文义,扫清阅读障碍。

3.初步感知诗歌内容和层次。

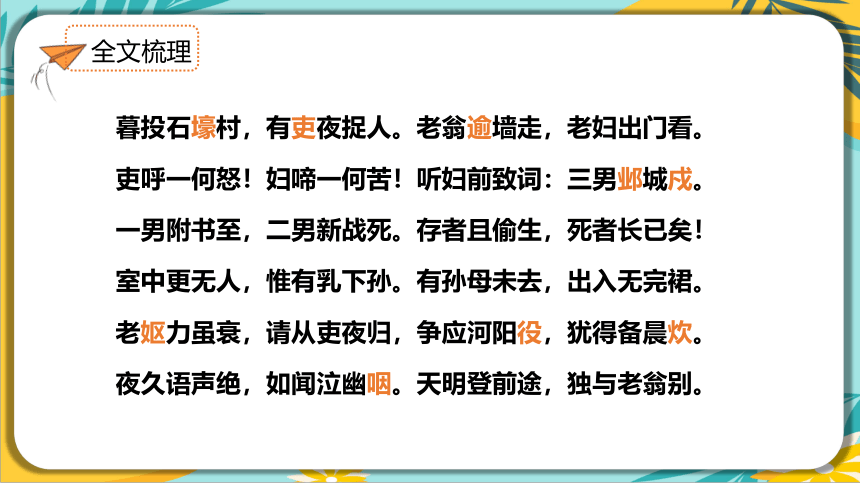

全文梳理

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,争应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

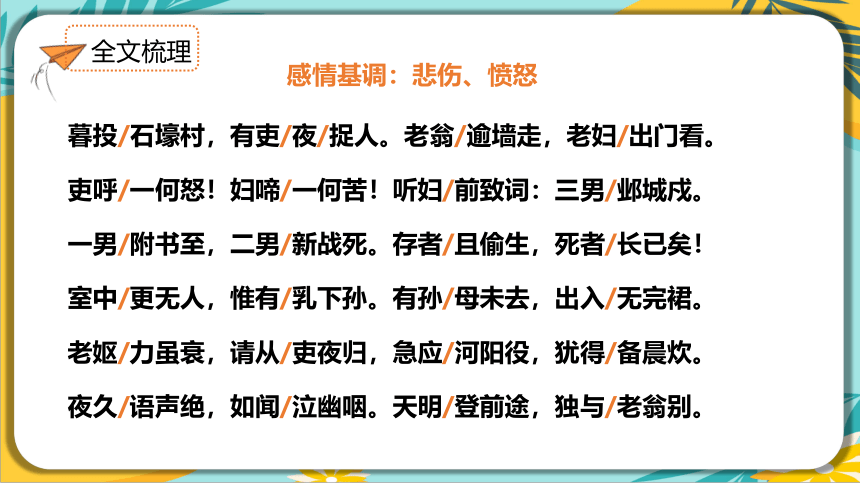

全文梳理

感情基调:悲伤、愤怒

暮投/石壕村,有吏/夜/捉人。老翁/逾墙走,老妇/出门看。

吏呼/一何怒!妇啼/一何苦!听妇/前致词:三男/邺城戍。

一男/附书至,二男/新战死。存者/且偷生,死者/长已矣!

室中/更无人,惟有/乳下孙。有孙/母未去,出入/无完裙。

老妪/力虽衰,请从/吏夜归,急应/河阳役,犹得/备晨炊。

夜久/语声绝,如闻/泣幽咽。天明/登前途,独与/老翁别。

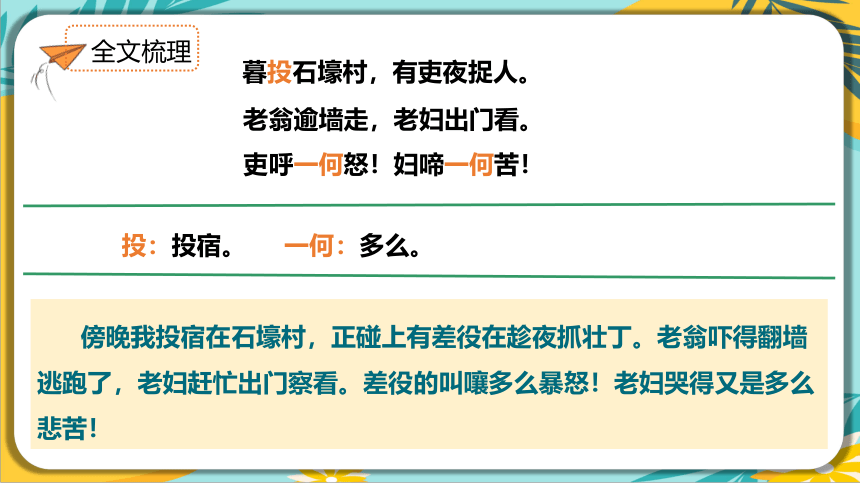

全文梳理

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

投:投宿。 一何:多么。

傍晚我投宿在石壕村,正碰上有差役在趁夜抓壮丁。老翁吓得翻墙逃跑了,老妇赶忙出门察看。差役的叫嚷多么暴怒!老妇哭得又是多么悲苦!

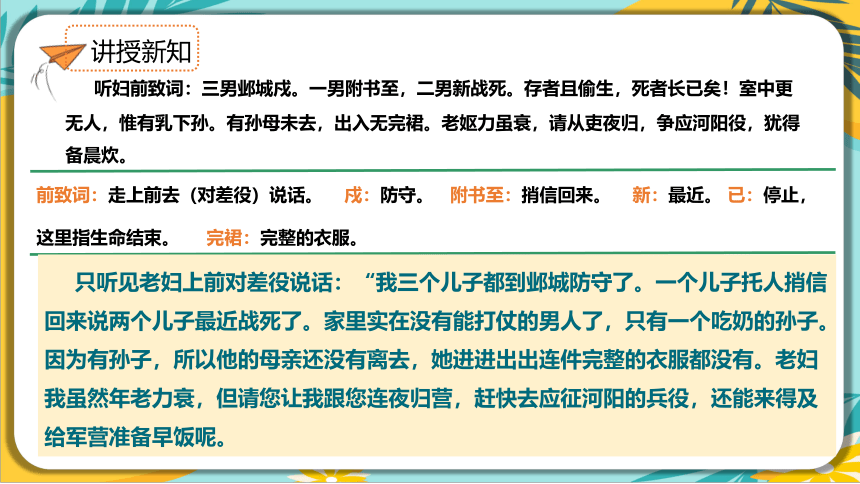

全文梳理

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,争应河阳役,犹得备晨炊。

前致词:走上前去(对差役)说话。 戍:防守。 附书至:捎信回来。 新:最近。 已:停止,这里指生命结束。 完裙:完整的衣服。

只听见老妇上前对差役说话:“我三个儿子都到邺城防守了。一个儿子托人捎信回来说两个儿子最近战死了。家里实在没有能打仗的男人了,只有一个吃奶的孙子。因为有孙子,所以他的母亲还没有离去,她进进出出连件完整的衣服都没有。老妇我虽然年老力衰,但请您让我跟您连夜归营,赶快去应征河阳的兵役,还能来得及给军营准备早饭呢。

讲授新知

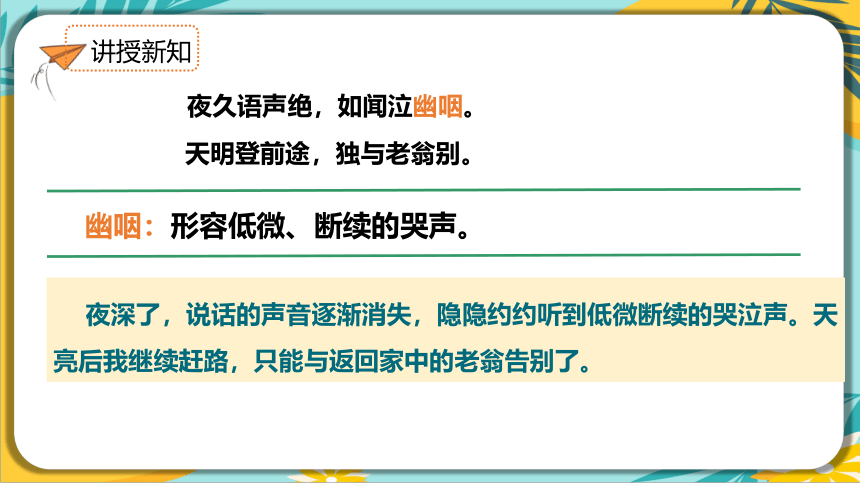

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

幽咽:形容低微、断续的哭声。

夜深了,说话的声音逐渐消失,隐隐约约听到低微断续的哭泣声。天亮后我继续赶路,只能与返回家中的老翁告别了。

讲授新知

时间:

地点:

人物:

起因:

经过:

结果:

安史之乱的某个夜晚

石壕村

吏、妇人、老翁、诗人

支援战争前线,官吏半夜捉人

老翁逃跑,妇人痛陈家庭悲剧

妇人随军赴前线,老翁送别诗人

这是一首叙事诗,请讲述这首诗所叙事件的六要素。

讲授新知

1.通读课文,说说“有吏夜捉人”在文中起什么作用?为什么用“捉人”而不用“征兵”“招兵”?

明确:“有吏夜捉人”一句,起到了总领全文的作用,它是全篇的提纲,后面的情节都从这里生发出来。

用“捉人”而不用“征兵”“招兵”,因为“捉”字暗示当时老百姓都不愿意去当兵,但是官吏不顾及百姓们的意愿,采取捉的方式,强迫百姓当兵,表现了官吏们的凶残和霸道,社会的黑暗。

讲授新知

2.官吏夜晚捉人时,“老翁逾墙走”这一句有何作用?

“逾墙走”写出了官吏夜晚捉壮丁时百姓惊惶不安的场景,渲染了一种紧张的气氛。可见百姓对这些差役的惧怕。

讲授新知

3.“吏呼一何怒,妇啼一何苦”中的两个“一何”有怎样的表达效果?

感彩

两个“一何”加重了感彩,有力地渲染出官吏如狼似虎、横行叫嚣的横蛮气势,并为老妇的诉说制造出悲愤的气氛。

讲授新知

4.细读“三男邺城戍”“一男附书至,二男新战死”和“室中更无人……,出入无完裙”,并思考反映了当时怎样的社会环境?

反映了“安史之乱”给广大劳动人民带来的深重灾难,“二男新战死”表现了当时战争的惨烈。“室中更无人……,出入无完裙”反映了战争给人民带来的深重灾难。

社会环境

讲授新知

5.“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”老妇人说这句话的真正目的是什么?

在官吏的一再威逼下,老妇人怕儿媳被抓,饿死孙子,同时也为了掩护老翁,她挺身而出,请求去服兵役,实则不得已而为之。

6.“天明登前途,独与老翁别。”“独”字有怎样的表达效果?

“独”字暗示老妇已被带走。诗人日暮投宿,老翁与老妇共同接待,一夜之间,只剩老翁,“独”字表现了诗人的凄苦、悲愤之情。

讲授新知

1.文章省略了“吏”的话,请你想象“吏”可能说些什么,将其补充完整,并说说作者为什么要省略“吏”的话?

“吏呼一何怒”可能省略的是“家里所有的男丁统统给我出来!”

“室中更无人”前可能省略的是“那家中还有其他什么人呢?”

“老妪力虽衰”前可能省略的是“那怎么办呢?如果没有人大家都交不了差。”

作者主要笔墨集中写老妪的陈述,是为了突出战乱给百姓带来的灾难和痛苦,而通过老妪的悲惨遭遇更加侧面表现出官吏的蛮横无情。体现作者对百姓的同情。

讲授新知

2.本诗中主要描写了哪些人物?他们各自有什么特点?

壹

老妪:主要人物形象,她在危急之下挺身而出,主动从军,有敢于承担苦难的精神。

贰

石壕吏:开头出现,中间便隐入幕后,“捉人”“一何怒”可以看出石壕吏态度蛮横,凶暴无比。

讲授新知

(1)寓褒贬于叙事。

一百二十个字叙述了一个完整的故事,句句叙事,无抒情语,也无议论,但却通过叙事抒发了感情,表达了心中的愤慨。

(2)精炼概括,前后照应。

开头和结尾很简练,重点是老妇的申诉,写得具体详细。诗中老妇人的形象,主要是通过她的诉苦来完成的,刻画得栩栩如生。其他人着墨不多,但都很鲜明。

写作特色

公元761年8月,在经历长期颠沛流离后的诗人栖身在成都浣花溪旁的一所简陋茅屋中,但一场突如其来的风雨将茅屋摧破,辗转在凄风苦雨中的诗人写了《茅屋为秋风所破歌》。今天我们就通过学习这首诗,走入诗人的时代,走进他的内心。

导入新课

1.了解本诗的写作背景,反复诵读,结合注释理解诗歌内容。

2. 体会古体诗在句式、用韵方面的特点,品味诗中对环境、人物的精彩描写。

3.学习诗人忧国忧民的思想,树立以天下为己任的崇高理想。

学习目标

杜甫(712—770),字子美,祖籍襄阳,生于河南巩县。自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。他与李白合称“大李杜”,后世称其杜拾遗、杜工部,也称杜少陵、杜草堂。代表作有《春望》《北征》“三吏”“三别”等,作品大多集于《杜工部集》。

作者简介

杜甫生于士大夫家庭,怀有“致君尧舜上”的理想,却因奸臣李林甫当道,屡试不第,756年才得一小官,“安史之乱”时被俘,757年逃出虎口,投奔肃宗,任左拾遗。759年,关内大饥,遂弃官西行至成都,在西郊浣花溪盖一间茅屋栖身。

创作背景

唐肃宗上元二年(761),即杜甫在草堂定居后的第二年八月。当时“安史之乱”尚未平定,杜甫流寓成都三年,靠亲戚朋友帮助维持生活。这年春天,杜甫求亲告友,好不容易在城西七里的浣花溪边找到一块荒地,盖起了一间茅屋,总算有了个栖身之所。不料到了八月,大风破屋,大雨又至。诗人长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。

创作背景

歌行,是古代诗歌体裁之一,是初唐时期在汉魏乐府诗的基础上建立起来的歌行体,音节、格律比较自由,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。 其特点:

一是篇幅可短可长;二是保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动;三是声律、韵脚比较自由,平仄不拘,可以换韵。四是句式比较灵活,一般是七言;五是通常用“歌”“行”“歌行”命名。

文体常识

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

秋高:秋深。 怒号:大声吼叫。 三重茅:多层茅草。 挂罥:挂着,挂住。罥,挂结。 长:高。 坳:水势低的地方。

八月里秋深狂风怒号,卷走我屋上多层茅草。茅草飞渡过江水洒落江边,飞得高的挂在高高的树梢,飞得低的飘转沉到池塘水中。

讲授新知

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,

归来倚杖自叹息。

忍:狠心。 能:如此、这样。 对面:当面。 呼不得:喝止不住。

南村一群顽童欺负我年老无力,竟然狠心这样当面做偷窃的事。公然抱着茅草跑入竹林去,我喊得唇焦口干也喝止不住,回来后拄着手杖独自叹息。

讲授新知

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

俄顷:一会儿。 漠漠:阴沉迷蒙的样子。 向:接近。 布衾:布质的被子。 恶卧:睡相不好。 裂:使……裂。 雨脚:雨点。 丧乱:战乱,指安史之乱。 何由彻:如何挨到天亮。何由,怎能、如何。彻,到。

一会儿风停了,黑云墨色一般,秋季天空阴沉迷蒙渐渐黑下来了。被子已用多年冰冷如铁板,孩子睡相不好,把被里蹬破了。屋顶漏雨床上没有干的地方,雨淋茅屋好似麻线不断。自从战乱(多年)很少得到安眠,又湿又冷的长夜如何挨到天亮!

讲授新知

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

安:怎么。 广厦:宽敞的大屋。 大庇:全部遮盖、掩护。寒士:贫寒的士人。突兀:高耸的样子。 见:通“现”,出现。 足:满足,心甘。

如何能得到宽敞的大屋千万间,庇护天下贫寒的士人都喜欢!风雨中不动安稳如大山。唉!什么时候人间才能耸现这么多的房屋,(到那时)即使唯我屋破受冻而死也心甘!

讲授新知

怒号。运用拟人的修辞手法,生动地写出了秋风的大、猛烈和无情。

1.诗人用哪个词来描写秋风?有何作用?

2.“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?

“卷”字好。既形象又有力度。

讲授新知

“飞渡”—“洒”—“挂”—“飘转”—“沉”等动词。刻画了茅草飞扬的动感场面。

3.后面的动词还有哪些?其用法有什么好处?

4.概括本节主要内容。

写诗人茅屋被秋风所破的惨状。

讲授新知

诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力憔悴。

1.诗人说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?

2.群童为何抱茅?

本身也是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,也许是调皮,也许还有社会现实的原因:动乱的社会造成人民的贫困、灾难。

赏析第二节

讲授新知

3.“归来倚杖自叹息”,他叹息什么?

一叹自己命苦,茅屋被风吹破。接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。

4.概括本节主要内容。

写南村群童抱茅的情景。

讲授新知

下雨

1.茅屋被风吹破之后,最怕什么?

2.文中的哪两个句子表现了作者痛苦难眠的心情?

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

赏析第三节

3.概括本节主要内容。

写诗人屋漏又遭连夜雨,长夜沾湿难入眠的痛苦。

讲授新知

1.漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?

安得广厦千万间……吾庐独破受冻死亦足

2.由此可见杜甫是一个怎样的人?

忧国忧民

赏析第四节

3.概括本节主要内容。

写诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。

忧国忧民

写诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。

讲授新知

用自己喜欢的方式朗读本诗,用一个含“痛”的词语来描述各段作者的情感,探讨诗歌表达了作者怎样的思想感情?

秋风破屋—痛惜

群童抢茅—痛心

破屋漏雨—痛苦

愿得广厦—痛忧

诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

讲授新知

1.通过描写秋风破茅屋的过程,反映思想感情的发展、变化 。先写狂风破屋,次写群童抢茅,再写屋破雨漏,最后表达理想和愿望,清晰、紧凑 。

2.善于通过有特征的细节,运用精练的语言,将他所经历的生活,绘声绘形地描写出来,使人读了仿佛身临其境。如描写秋风破茅屋的情形,先写秋风怒号,接着写怒号的狂风一层,一层,又一层揭走屋上的茅草。

3.用诗歌的方式写现实,体现主人公忧国忧民的高尚情操。

写作特色

全诗描述了茅屋遭受风卷雨淋的情景,诗人由个人的痛苦想到了饱经战乱、至今流离失所的广大人民,表现了诗人关心民生疾苦的宽广胸怀和崇高理想。

主旨归纳

上节课,我们通过学习《茅屋为秋风所破歌》感受到杜甫忧国忧民的博大胸襟,同时也看到作为官场小吏的代表——杜甫生活的疾苦,那么社会底层老百姓的生活是什么样子呢?今天我们一起学习白居易的《卖炭翁》,看看诗人描述了什么样的社会现实。

新课导入

1. 反复诵读,结合注释把握诗歌内容,感受诗歌所反映的社会现实。 2.品味诗中精彩的外貌描写、心理描写,分析卖炭翁和宫使的形象。

3.体会诗人对卖炭翁的深切同情,培养爱国、为民的人生观、价值观。

学习目标

白居易(772-846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原,生于河南新郑。唐代伟大的现实主义诗人。

他主张“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,倡导新乐府运动。世人称他与元稹为“元白”,与刘禹锡并称“刘白”,有“诗魔”和“诗王”之称。

白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言通俗。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

作者简介

所谓新乐府,是相对古乐府而言的。这一概念首先由白居易提出来。他曾把担任左拾遗时写的“美刺比兴”、“因事立题”的50多首诗编为《新乐府》。新乐府的特点有三:一是用新题。建安以来的作家们歌写时事,多因袭古题,往往内容受限制,且文题不协。白居易以新题写时事,故又名“新题乐府”。二是写时事。建安后作家有自创新题的,但多无关时事。既用新题,又写时事,始于杜甫。白居易继其传统,以新乐府专门美刺现实。三是不以入乐与否为衡量标准。新乐府诗多来尝“播于乐章歌曲”。从音乐角度看是徒有乐府之名,而在内容上则是直接继承了汉乐府的现实主义精神,是真正的乐府。

文体知识

这首诗是白居易《新乐府》中的第32首,作于元和四年(809)。题下自注:“苦宫市也”,说明了诗的主旨:一是百姓苦于宫市的巧取豪夺;二是宦官的恶行,败坏宫市之名,毁了皇家声誉。既为民生叫屈,又为皇上担忧。“宫”指皇宫,“市”是买的意思。自贞元末年起,宫中日用所需,不再经官府承办,由太监直接向民间“采购”,谓之“宫市”。太监常率爪牙在长安东市、西市和热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索进奉的“门户钱”及“脚价钱”,百姓深受其害。

《卖炭翁》从体裁上看,是首乐府诗;从内容上看,是首叙事讽喻诗。

创作背景

1.把握停顿节奏、语气,读熟成诵。

2.利用工具书、对照文下注释,结合语境,疏通文义,扫清阅读障碍。

3.初步感知诗歌内容和层次。

讲授新知

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

薪:木柴。 苍苍:灰白。 何所营:做什么用。营,谋求、需求。 市:城市中划定的集中进行交易的场所。

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。卖炭得到的钱做什么用?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭贱卖不出去,还希望天更寒冷。夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车轧着冰冻的车辙往集市上赶去。牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞的道路中歇息。

讲授新知

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

翩翩:轻快的样子。 黄衣使者:太监。 白衫儿:太监手下的爪牙。 文书:公文。 敕:皇帝的命令。 回:调转。 叱:吆喝。 驱将:驱,赶着走。将,助词。 惜不得:吝惜不得。 系:挂。 直:同“值”,价钱。

那得意忘形的骑着两匹马来的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里说是皇帝的命令,调转车头,吆喝着赶着牛朝皇宫走去。一车炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁舍不得(它),却也没有办法。那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当买炭的钱了。

讲授新知

1.诗歌中出现了哪些人物?

卖炭翁和黄衣使者白衫儿(宫使)。

2.诗歌主要讲了一个什么故事?

一个卖炭翁辛苦烧的一车炭最终被宫使用半匹红纱一丈绫掠夺一空。

3.诗歌围绕炭可以分为哪几个层次?

烧炭——运炭——被夺炭

讲授新知

二、句子赏析。

首句交代地点在长安附近的南山上。为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路难行。

1.卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

2.满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

诗人用简练的笔触勾勒出人物外貌,抓住三个部位(脸、鬓、手)、三种颜色(脸色焦黄,鬓发灰白,十指乌黑),形象地描绘出卖炭翁的生存状态:一是劳动艰辛,二是年岁已老,说明烧炭的艰辛。“苍苍”与“黑”形成鲜明对照。

讲授新知

卖炭翁年老体衰,却仍不得不在深山从事繁重艰辛的体力劳动。这自问自答, 让文章不显呆板,文势跌宕起伏。其贫困悲惨的境遇说明了生活的不幸,然而不幸还不止这些。因此,这又为下文作了铺垫。

3.卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

讲授新知

4.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

“衣正单”,本该希望天暖,然而却“愿天寒”,只因为他把解决衣食问题的全部希望都寄托在“卖炭得钱”上。这两句写出了主人公艰难的处境和复杂矛盾的内心活动,深刻地揭示了卖炭翁的悲惨处境。“可怜”二字,倾注着诗人深深的同情,不平之感,自在不言之中。

讲授新知

三、文中多处运用了对比,请分别找出,并说说各自的作用。

“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫” 对比,写出了宫使掠夺的残酷。

“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊:劳动者的艰辛,宫使的得意忘形、骄横无理。

“衣正单”与“愿天寒”对比,写出卖炭翁买衣食的迫切心情及艰难处境。

讲授新知

卖炭翁是一个怎样的人?诗人是如何进行描写的?

卖炭翁是生活在苦难之中无以为计、遭受掠夺、衣食无着的普通老百姓形象。诗人运用多种描写方法来表现卖炭翁的苦难。首先运用外貌描写,“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”,将一个终日劳作、外表憔悴的老人形象展现了出来;其次,运用心理描写,

讲授新知

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”,将老人的复杂心理描摹得十分生动且符合实际;再次从动作行为上进行描写,“晓驾炭车辗冰辙”“市南门外泥中歇”,将卖炭翁起早摸黑,辛苦劳作的情形描写得十分具体传神,以上种种都将卖炭翁身心之苦表现得淋漓尽致。结尾处的“惜不得”,则表现了卖炭翁希望破灭后的无奈和悲哀。卖炭翁承受的苦,既来自艰辛的劳作,更来自宫使的霸道。

讲授新知

1.通过肖像、语言、动作等描写刻画、塑造人物形象。

2.材料选择典型。

3.鲜明的对比表现人物的不幸遭遇,宫使掠夺的残酷。

写作特色

这首乐府叙事诗以个别事例表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的艰难,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

主旨归纳

卖炭翁

烧炭艰辛

运炭艰难

炭被掠夺

肖像描写心理描写动作描写

生活困苦艰辛

宫 使

夺 炭

肖像描写动作描写

仗势凌人

蛮横冷酷

对比

讲授新知

课后作业

试将本诗改成课本剧。

注意:

1.表演要保留原意,不得改得面目全非。

2.确定好角色,表演时要符合人物形象。

3.要恰当运用旁白,充分运用神态、动作、语言来展示诗歌内容主旨。

2022/1/6

60

同学们,下课啦!

部编版八年级语文下册课件

注:本课件所有素材来源于网络,如有侵权,请联系我们。

2022/1/6

1

唐诗三首

部编版八年级语文下册课件

世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若

情境导入

1.了解与诗人有关的文学常识,理解诗歌内容,体会诗歌描述的社会现实。

2.了解古体诗在句式、用韵方面的特点,品味叙事诗语言的特点。

3.感悟作者对人民疾苦的深切同情,培养关注现实、关注民生的人文意识。

情境导入

杜甫(712-770),字子美,号“少陵野老”,祖籍襄阳,河南巩县(今河南巩义)人。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。他创作了《春望》《北征》,“三吏”“三别”等名作。诗人共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

作者简介

唐肃宗乾元元年(758),为平息安史之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。乾元二年春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关等地,根据亲眼所见写了一组诗歌。《石壕吏》便是其中的一首。

创作背景

古体诗是与近体诗相对而言的,唐人称唐代形成的格律严密的诗歌为近体诗,而将唐以前的各种体裁的诗以及仿照唐以前的诗体写作的诗称为古体诗。古体诗在平仄、句数等方面不像近体诗那样受到格律的严格限定,因而吟诵时行腔使调比较自由,表现出的是一种自然的音乐美。汉魏以后的五七言歌谣、乐府古辞、拟题乐府、歌行诗、新乐府和其他五、七言古诗,都属于古体诗。

文体常识

1.把握停顿节奏、语气,读熟成诵。

2.利用工具书、对照文下注释,结合语境,疏通文义,扫清阅读障碍。

3.初步感知诗歌内容和层次。

全文梳理

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,争应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

全文梳理

感情基调:悲伤、愤怒

暮投/石壕村,有吏/夜/捉人。老翁/逾墙走,老妇/出门看。

吏呼/一何怒!妇啼/一何苦!听妇/前致词:三男/邺城戍。

一男/附书至,二男/新战死。存者/且偷生,死者/长已矣!

室中/更无人,惟有/乳下孙。有孙/母未去,出入/无完裙。

老妪/力虽衰,请从/吏夜归,急应/河阳役,犹得/备晨炊。

夜久/语声绝,如闻/泣幽咽。天明/登前途,独与/老翁别。

全文梳理

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

投:投宿。 一何:多么。

傍晚我投宿在石壕村,正碰上有差役在趁夜抓壮丁。老翁吓得翻墙逃跑了,老妇赶忙出门察看。差役的叫嚷多么暴怒!老妇哭得又是多么悲苦!

全文梳理

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,争应河阳役,犹得备晨炊。

前致词:走上前去(对差役)说话。 戍:防守。 附书至:捎信回来。 新:最近。 已:停止,这里指生命结束。 完裙:完整的衣服。

只听见老妇上前对差役说话:“我三个儿子都到邺城防守了。一个儿子托人捎信回来说两个儿子最近战死了。家里实在没有能打仗的男人了,只有一个吃奶的孙子。因为有孙子,所以他的母亲还没有离去,她进进出出连件完整的衣服都没有。老妇我虽然年老力衰,但请您让我跟您连夜归营,赶快去应征河阳的兵役,还能来得及给军营准备早饭呢。

讲授新知

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

幽咽:形容低微、断续的哭声。

夜深了,说话的声音逐渐消失,隐隐约约听到低微断续的哭泣声。天亮后我继续赶路,只能与返回家中的老翁告别了。

讲授新知

时间:

地点:

人物:

起因:

经过:

结果:

安史之乱的某个夜晚

石壕村

吏、妇人、老翁、诗人

支援战争前线,官吏半夜捉人

老翁逃跑,妇人痛陈家庭悲剧

妇人随军赴前线,老翁送别诗人

这是一首叙事诗,请讲述这首诗所叙事件的六要素。

讲授新知

1.通读课文,说说“有吏夜捉人”在文中起什么作用?为什么用“捉人”而不用“征兵”“招兵”?

明确:“有吏夜捉人”一句,起到了总领全文的作用,它是全篇的提纲,后面的情节都从这里生发出来。

用“捉人”而不用“征兵”“招兵”,因为“捉”字暗示当时老百姓都不愿意去当兵,但是官吏不顾及百姓们的意愿,采取捉的方式,强迫百姓当兵,表现了官吏们的凶残和霸道,社会的黑暗。

讲授新知

2.官吏夜晚捉人时,“老翁逾墙走”这一句有何作用?

“逾墙走”写出了官吏夜晚捉壮丁时百姓惊惶不安的场景,渲染了一种紧张的气氛。可见百姓对这些差役的惧怕。

讲授新知

3.“吏呼一何怒,妇啼一何苦”中的两个“一何”有怎样的表达效果?

感彩

两个“一何”加重了感彩,有力地渲染出官吏如狼似虎、横行叫嚣的横蛮气势,并为老妇的诉说制造出悲愤的气氛。

讲授新知

4.细读“三男邺城戍”“一男附书至,二男新战死”和“室中更无人……,出入无完裙”,并思考反映了当时怎样的社会环境?

反映了“安史之乱”给广大劳动人民带来的深重灾难,“二男新战死”表现了当时战争的惨烈。“室中更无人……,出入无完裙”反映了战争给人民带来的深重灾难。

社会环境

讲授新知

5.“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”老妇人说这句话的真正目的是什么?

在官吏的一再威逼下,老妇人怕儿媳被抓,饿死孙子,同时也为了掩护老翁,她挺身而出,请求去服兵役,实则不得已而为之。

6.“天明登前途,独与老翁别。”“独”字有怎样的表达效果?

“独”字暗示老妇已被带走。诗人日暮投宿,老翁与老妇共同接待,一夜之间,只剩老翁,“独”字表现了诗人的凄苦、悲愤之情。

讲授新知

1.文章省略了“吏”的话,请你想象“吏”可能说些什么,将其补充完整,并说说作者为什么要省略“吏”的话?

“吏呼一何怒”可能省略的是“家里所有的男丁统统给我出来!”

“室中更无人”前可能省略的是“那家中还有其他什么人呢?”

“老妪力虽衰”前可能省略的是“那怎么办呢?如果没有人大家都交不了差。”

作者主要笔墨集中写老妪的陈述,是为了突出战乱给百姓带来的灾难和痛苦,而通过老妪的悲惨遭遇更加侧面表现出官吏的蛮横无情。体现作者对百姓的同情。

讲授新知

2.本诗中主要描写了哪些人物?他们各自有什么特点?

壹

老妪:主要人物形象,她在危急之下挺身而出,主动从军,有敢于承担苦难的精神。

贰

石壕吏:开头出现,中间便隐入幕后,“捉人”“一何怒”可以看出石壕吏态度蛮横,凶暴无比。

讲授新知

(1)寓褒贬于叙事。

一百二十个字叙述了一个完整的故事,句句叙事,无抒情语,也无议论,但却通过叙事抒发了感情,表达了心中的愤慨。

(2)精炼概括,前后照应。

开头和结尾很简练,重点是老妇的申诉,写得具体详细。诗中老妇人的形象,主要是通过她的诉苦来完成的,刻画得栩栩如生。其他人着墨不多,但都很鲜明。

写作特色

公元761年8月,在经历长期颠沛流离后的诗人栖身在成都浣花溪旁的一所简陋茅屋中,但一场突如其来的风雨将茅屋摧破,辗转在凄风苦雨中的诗人写了《茅屋为秋风所破歌》。今天我们就通过学习这首诗,走入诗人的时代,走进他的内心。

导入新课

1.了解本诗的写作背景,反复诵读,结合注释理解诗歌内容。

2. 体会古体诗在句式、用韵方面的特点,品味诗中对环境、人物的精彩描写。

3.学习诗人忧国忧民的思想,树立以天下为己任的崇高理想。

学习目标

杜甫(712—770),字子美,祖籍襄阳,生于河南巩县。自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。他与李白合称“大李杜”,后世称其杜拾遗、杜工部,也称杜少陵、杜草堂。代表作有《春望》《北征》“三吏”“三别”等,作品大多集于《杜工部集》。

作者简介

杜甫生于士大夫家庭,怀有“致君尧舜上”的理想,却因奸臣李林甫当道,屡试不第,756年才得一小官,“安史之乱”时被俘,757年逃出虎口,投奔肃宗,任左拾遗。759年,关内大饥,遂弃官西行至成都,在西郊浣花溪盖一间茅屋栖身。

创作背景

唐肃宗上元二年(761),即杜甫在草堂定居后的第二年八月。当时“安史之乱”尚未平定,杜甫流寓成都三年,靠亲戚朋友帮助维持生活。这年春天,杜甫求亲告友,好不容易在城西七里的浣花溪边找到一块荒地,盖起了一间茅屋,总算有了个栖身之所。不料到了八月,大风破屋,大雨又至。诗人长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。

创作背景

歌行,是古代诗歌体裁之一,是初唐时期在汉魏乐府诗的基础上建立起来的歌行体,音节、格律比较自由,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。 其特点:

一是篇幅可短可长;二是保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动;三是声律、韵脚比较自由,平仄不拘,可以换韵。四是句式比较灵活,一般是七言;五是通常用“歌”“行”“歌行”命名。

文体常识

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

秋高:秋深。 怒号:大声吼叫。 三重茅:多层茅草。 挂罥:挂着,挂住。罥,挂结。 长:高。 坳:水势低的地方。

八月里秋深狂风怒号,卷走我屋上多层茅草。茅草飞渡过江水洒落江边,飞得高的挂在高高的树梢,飞得低的飘转沉到池塘水中。

讲授新知

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,

归来倚杖自叹息。

忍:狠心。 能:如此、这样。 对面:当面。 呼不得:喝止不住。

南村一群顽童欺负我年老无力,竟然狠心这样当面做偷窃的事。公然抱着茅草跑入竹林去,我喊得唇焦口干也喝止不住,回来后拄着手杖独自叹息。

讲授新知

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

俄顷:一会儿。 漠漠:阴沉迷蒙的样子。 向:接近。 布衾:布质的被子。 恶卧:睡相不好。 裂:使……裂。 雨脚:雨点。 丧乱:战乱,指安史之乱。 何由彻:如何挨到天亮。何由,怎能、如何。彻,到。

一会儿风停了,黑云墨色一般,秋季天空阴沉迷蒙渐渐黑下来了。被子已用多年冰冷如铁板,孩子睡相不好,把被里蹬破了。屋顶漏雨床上没有干的地方,雨淋茅屋好似麻线不断。自从战乱(多年)很少得到安眠,又湿又冷的长夜如何挨到天亮!

讲授新知

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

安:怎么。 广厦:宽敞的大屋。 大庇:全部遮盖、掩护。寒士:贫寒的士人。突兀:高耸的样子。 见:通“现”,出现。 足:满足,心甘。

如何能得到宽敞的大屋千万间,庇护天下贫寒的士人都喜欢!风雨中不动安稳如大山。唉!什么时候人间才能耸现这么多的房屋,(到那时)即使唯我屋破受冻而死也心甘!

讲授新知

怒号。运用拟人的修辞手法,生动地写出了秋风的大、猛烈和无情。

1.诗人用哪个词来描写秋风?有何作用?

2.“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?

“卷”字好。既形象又有力度。

讲授新知

“飞渡”—“洒”—“挂”—“飘转”—“沉”等动词。刻画了茅草飞扬的动感场面。

3.后面的动词还有哪些?其用法有什么好处?

4.概括本节主要内容。

写诗人茅屋被秋风所破的惨状。

讲授新知

诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力憔悴。

1.诗人说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?

2.群童为何抱茅?

本身也是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,也许是调皮,也许还有社会现实的原因:动乱的社会造成人民的贫困、灾难。

赏析第二节

讲授新知

3.“归来倚杖自叹息”,他叹息什么?

一叹自己命苦,茅屋被风吹破。接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。

4.概括本节主要内容。

写南村群童抱茅的情景。

讲授新知

下雨

1.茅屋被风吹破之后,最怕什么?

2.文中的哪两个句子表现了作者痛苦难眠的心情?

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

赏析第三节

3.概括本节主要内容。

写诗人屋漏又遭连夜雨,长夜沾湿难入眠的痛苦。

讲授新知

1.漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?

安得广厦千万间……吾庐独破受冻死亦足

2.由此可见杜甫是一个怎样的人?

忧国忧民

赏析第四节

3.概括本节主要内容。

写诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。

忧国忧民

写诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。

讲授新知

用自己喜欢的方式朗读本诗,用一个含“痛”的词语来描述各段作者的情感,探讨诗歌表达了作者怎样的思想感情?

秋风破屋—痛惜

群童抢茅—痛心

破屋漏雨—痛苦

愿得广厦—痛忧

诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

讲授新知

1.通过描写秋风破茅屋的过程,反映思想感情的发展、变化 。先写狂风破屋,次写群童抢茅,再写屋破雨漏,最后表达理想和愿望,清晰、紧凑 。

2.善于通过有特征的细节,运用精练的语言,将他所经历的生活,绘声绘形地描写出来,使人读了仿佛身临其境。如描写秋风破茅屋的情形,先写秋风怒号,接着写怒号的狂风一层,一层,又一层揭走屋上的茅草。

3.用诗歌的方式写现实,体现主人公忧国忧民的高尚情操。

写作特色

全诗描述了茅屋遭受风卷雨淋的情景,诗人由个人的痛苦想到了饱经战乱、至今流离失所的广大人民,表现了诗人关心民生疾苦的宽广胸怀和崇高理想。

主旨归纳

上节课,我们通过学习《茅屋为秋风所破歌》感受到杜甫忧国忧民的博大胸襟,同时也看到作为官场小吏的代表——杜甫生活的疾苦,那么社会底层老百姓的生活是什么样子呢?今天我们一起学习白居易的《卖炭翁》,看看诗人描述了什么样的社会现实。

新课导入

1. 反复诵读,结合注释把握诗歌内容,感受诗歌所反映的社会现实。 2.品味诗中精彩的外貌描写、心理描写,分析卖炭翁和宫使的形象。

3.体会诗人对卖炭翁的深切同情,培养爱国、为民的人生观、价值观。

学习目标

白居易(772-846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原,生于河南新郑。唐代伟大的现实主义诗人。

他主张“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,倡导新乐府运动。世人称他与元稹为“元白”,与刘禹锡并称“刘白”,有“诗魔”和“诗王”之称。

白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言通俗。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

作者简介

所谓新乐府,是相对古乐府而言的。这一概念首先由白居易提出来。他曾把担任左拾遗时写的“美刺比兴”、“因事立题”的50多首诗编为《新乐府》。新乐府的特点有三:一是用新题。建安以来的作家们歌写时事,多因袭古题,往往内容受限制,且文题不协。白居易以新题写时事,故又名“新题乐府”。二是写时事。建安后作家有自创新题的,但多无关时事。既用新题,又写时事,始于杜甫。白居易继其传统,以新乐府专门美刺现实。三是不以入乐与否为衡量标准。新乐府诗多来尝“播于乐章歌曲”。从音乐角度看是徒有乐府之名,而在内容上则是直接继承了汉乐府的现实主义精神,是真正的乐府。

文体知识

这首诗是白居易《新乐府》中的第32首,作于元和四年(809)。题下自注:“苦宫市也”,说明了诗的主旨:一是百姓苦于宫市的巧取豪夺;二是宦官的恶行,败坏宫市之名,毁了皇家声誉。既为民生叫屈,又为皇上担忧。“宫”指皇宫,“市”是买的意思。自贞元末年起,宫中日用所需,不再经官府承办,由太监直接向民间“采购”,谓之“宫市”。太监常率爪牙在长安东市、西市和热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索进奉的“门户钱”及“脚价钱”,百姓深受其害。

《卖炭翁》从体裁上看,是首乐府诗;从内容上看,是首叙事讽喻诗。

创作背景

1.把握停顿节奏、语气,读熟成诵。

2.利用工具书、对照文下注释,结合语境,疏通文义,扫清阅读障碍。

3.初步感知诗歌内容和层次。

讲授新知

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

薪:木柴。 苍苍:灰白。 何所营:做什么用。营,谋求、需求。 市:城市中划定的集中进行交易的场所。

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。卖炭得到的钱做什么用?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭贱卖不出去,还希望天更寒冷。夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车轧着冰冻的车辙往集市上赶去。牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞的道路中歇息。

讲授新知

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

翩翩:轻快的样子。 黄衣使者:太监。 白衫儿:太监手下的爪牙。 文书:公文。 敕:皇帝的命令。 回:调转。 叱:吆喝。 驱将:驱,赶着走。将,助词。 惜不得:吝惜不得。 系:挂。 直:同“值”,价钱。

那得意忘形的骑着两匹马来的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里说是皇帝的命令,调转车头,吆喝着赶着牛朝皇宫走去。一车炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁舍不得(它),却也没有办法。那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当买炭的钱了。

讲授新知

1.诗歌中出现了哪些人物?

卖炭翁和黄衣使者白衫儿(宫使)。

2.诗歌主要讲了一个什么故事?

一个卖炭翁辛苦烧的一车炭最终被宫使用半匹红纱一丈绫掠夺一空。

3.诗歌围绕炭可以分为哪几个层次?

烧炭——运炭——被夺炭

讲授新知

二、句子赏析。

首句交代地点在长安附近的南山上。为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路难行。

1.卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

2.满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

诗人用简练的笔触勾勒出人物外貌,抓住三个部位(脸、鬓、手)、三种颜色(脸色焦黄,鬓发灰白,十指乌黑),形象地描绘出卖炭翁的生存状态:一是劳动艰辛,二是年岁已老,说明烧炭的艰辛。“苍苍”与“黑”形成鲜明对照。

讲授新知

卖炭翁年老体衰,却仍不得不在深山从事繁重艰辛的体力劳动。这自问自答, 让文章不显呆板,文势跌宕起伏。其贫困悲惨的境遇说明了生活的不幸,然而不幸还不止这些。因此,这又为下文作了铺垫。

3.卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

讲授新知

4.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

“衣正单”,本该希望天暖,然而却“愿天寒”,只因为他把解决衣食问题的全部希望都寄托在“卖炭得钱”上。这两句写出了主人公艰难的处境和复杂矛盾的内心活动,深刻地揭示了卖炭翁的悲惨处境。“可怜”二字,倾注着诗人深深的同情,不平之感,自在不言之中。

讲授新知

三、文中多处运用了对比,请分别找出,并说说各自的作用。

“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫” 对比,写出了宫使掠夺的残酷。

“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊:劳动者的艰辛,宫使的得意忘形、骄横无理。

“衣正单”与“愿天寒”对比,写出卖炭翁买衣食的迫切心情及艰难处境。

讲授新知

卖炭翁是一个怎样的人?诗人是如何进行描写的?

卖炭翁是生活在苦难之中无以为计、遭受掠夺、衣食无着的普通老百姓形象。诗人运用多种描写方法来表现卖炭翁的苦难。首先运用外貌描写,“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”,将一个终日劳作、外表憔悴的老人形象展现了出来;其次,运用心理描写,

讲授新知

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”,将老人的复杂心理描摹得十分生动且符合实际;再次从动作行为上进行描写,“晓驾炭车辗冰辙”“市南门外泥中歇”,将卖炭翁起早摸黑,辛苦劳作的情形描写得十分具体传神,以上种种都将卖炭翁身心之苦表现得淋漓尽致。结尾处的“惜不得”,则表现了卖炭翁希望破灭后的无奈和悲哀。卖炭翁承受的苦,既来自艰辛的劳作,更来自宫使的霸道。

讲授新知

1.通过肖像、语言、动作等描写刻画、塑造人物形象。

2.材料选择典型。

3.鲜明的对比表现人物的不幸遭遇,宫使掠夺的残酷。

写作特色

这首乐府叙事诗以个别事例表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的艰难,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

主旨归纳

卖炭翁

烧炭艰辛

运炭艰难

炭被掠夺

肖像描写心理描写动作描写

生活困苦艰辛

宫 使

夺 炭

肖像描写动作描写

仗势凌人

蛮横冷酷

对比

讲授新知

课后作业

试将本诗改成课本剧。

注意:

1.表演要保留原意,不得改得面目全非。

2.确定好角色,表演时要符合人物形象。

3.要恰当运用旁白,充分运用神态、动作、语言来展示诗歌内容主旨。

2022/1/6

60

同学们,下课啦!

部编版八年级语文下册课件

注:本课件所有素材来源于网络,如有侵权,请联系我们。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读