西藏拉萨市2021-2022学年高一上学期期末考试历史试卷(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 西藏拉萨市2021-2022学年高一上学期期末考试历史试卷(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 218.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-18 07:12:22 | ||

图片预览

文档简介

2024届高一第一学期期末考试历史试卷

总分:100分 时间:60分钟

一、选择题(本题20小题,每题3分,共60分)

1.西周是中华文明和早期国家的发展时期,也是奴隶制社会的繁荣时期。《三字经)道“周武王,始诛纣,八百载,最长久”。周朝“最长久”的制度保障不包括( )

A.分封制 B.宗法制 C.礼乐制度 D.中央集权制度

2.下表是春秋战国时期的货币铸造情况。这一变化

A.反映了区域经济进一步发展 B.体现货币走向统一的趋势

C.促进了赋役制度的日益完善 D.导致地方割据势力的膨胀

3.根据下表材料,可以得出的最确切结论是秦朝

《史记·秦始皇本纪》 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监……一法度衡石丈尺。车同轨、书同文。

《史记·李斯列传》 明法度,定律令,皆以始皇起。

《汉书·主父偃传》 (秦始皇)并吞战国,海内为一,功齐三代。

柳宗元《封建论》 秦之所以革之者,其为制,公之大者也。

A.统一天下、疆域辽阔 B.建立统一中央集权国家

C.以吏为师、刑法严苛 D.通过改革确立君主专制

4.清代史学家赵翼据西汉初“其君既起自布衣,其臣亦自多亡命无赖之徒”的现象,认为“秦汉间为天地一大变局”,下列主张体现了这种“大变局”的是

A.结束分裂割据 B.建立专制主义中央集权

C.官僚政治建立 D.出现布衣将相局面

5.北魏孝文帝改革加快了鲜卑族封建化的进程,促进了民族交融。下面各项中不属于孝文帝改革内容的是( )

A.将都城从平城迁都洛阳

B.鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚

C.要求汉人讲鲜卑语,禁止使用其他民族语言交流

D.仿照汉族社会的士族阶层,将一部分鲜卑贵族定为高门

6.隋朝盛极一时,虽短命而亡,但影响深远。下列与此相关的有

①结束南北长期分裂局面 ②耕犁的改进和定型

③开通大运河,贯通南北 ④广设仓库,积储丰富

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

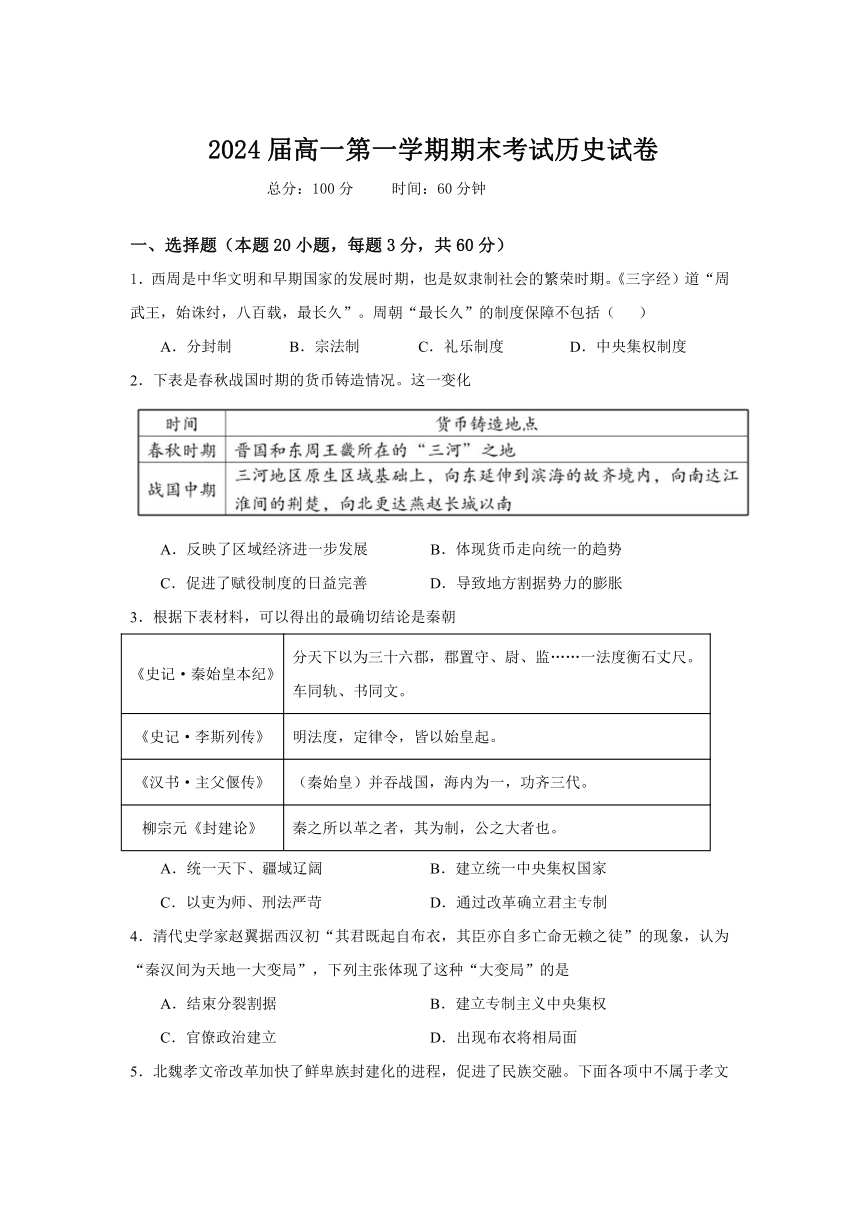

7.下图是某一朝代西北地区的疆域图,这个朝代是

A.汉朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

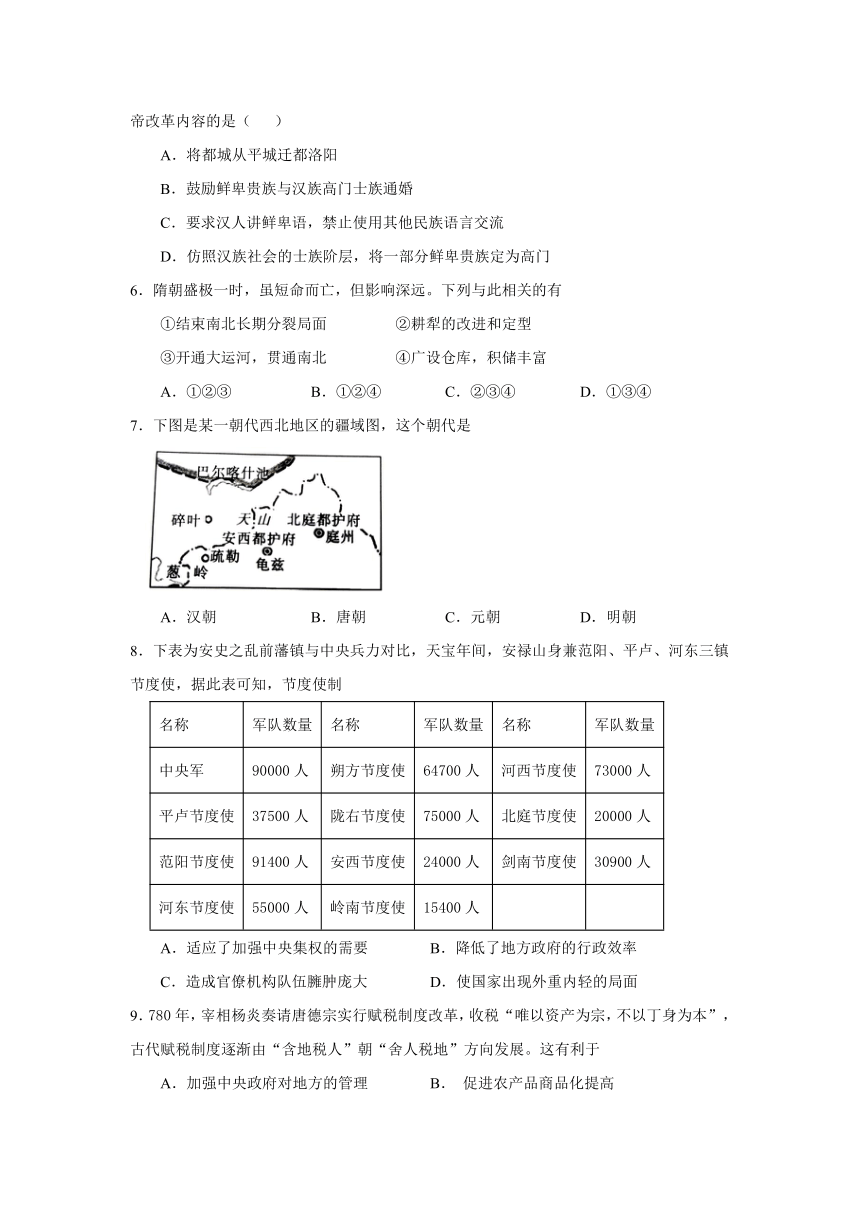

8.下表为安史之乱前藩镇与中央兵力对比,天宝年间,安禄山身兼范阳、平卢、河东三镇节度使,据此表可知,节度使制

名称 军队数量 名称 军队数量 名称 军队数量

中央军 90000人 朔方节度使 64700人 河西节度使 73000人

平卢节度使 37500人 陇右节度使 75000人 北庭节度使 20000人

范阳节度使 91400人 安西节度使 24000人 剑南节度使 30900人

河东节度使 55000人 岭南节度使 15400人

A.适应了加强中央集权的需要 B.降低了地方政府的行政效率

C.造成官僚机构队伍臃肿庞大 D.使国家出现外重内轻的局面

9.780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“含地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于

A.加强中央政府对地方的管理 B. 促进农产品商品化提高

C.减轻政府对农民的人身控制 D. 促进均田制的稳定发展

10.圣人,旧指品德智慧极高的人。下列对我国古代有关圣人评述不正确的是

A.孔子——我国古代著名的思想家、教育家,思想核心是“仁”,被誉为“至圣”

B.张仲景——东汉末年的名医,著有《伤寒杂病论》,被誉为“医圣”

C.王羲之——东晋著名书法家,其作《兰亭集序》被誉为第一行书,被誉为“书圣”

D.李白——唐朝著名诗人,其以现实主义的“诗史”,被誉为“诗圣”

11.秦朝三公九卿,西汉中外朝,隋唐三省六部,北宋二府三司。共同体现了

A.中央集权不断加强 B.专制皇权不断加强

C.相权不断加强 D.统一多民族国家巩固发展

12.王安石变法以“理财”“整军”为中心,改革内容涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面。变法( )

A.减轻了人民负担,改善了民众生活 B.实现了强兵目的,消除了边境威胁

C.促进了统治集团内部的统一,巩固了统治 D.增加了政府收入,达到了富国目的

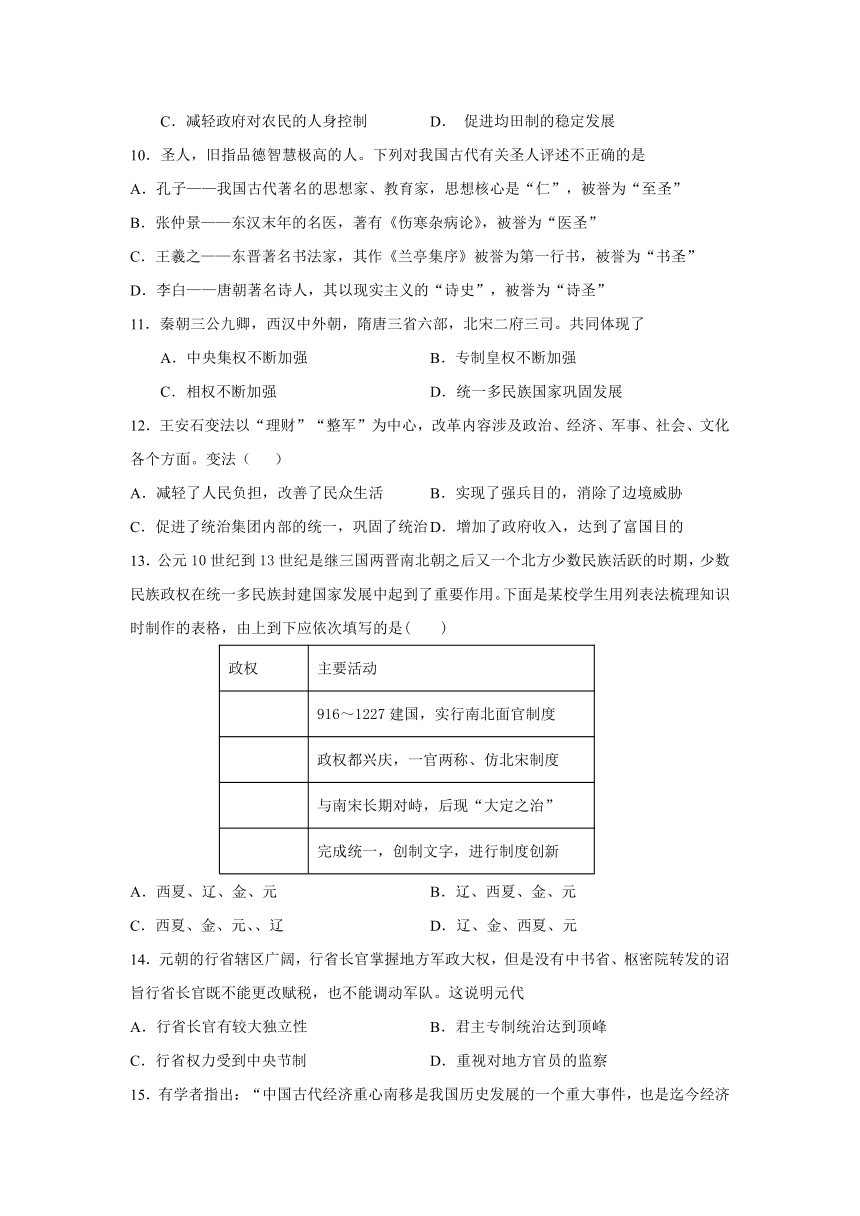

13.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应依次填写的是( )

政权 主要活动

916~1227建国,实行南北面官制度

政权都兴庆,一官两称、仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行制度创新

A.西夏、辽、金、元 B.辽、西夏、金、元

C.西夏、金、元、、辽 D.辽、金、西夏、元

14.元朝的行省辖区广阔,行省长官掌握地方军政大权,但是没有中书省、枢密院转发的诏旨行省长官既不能更改赋税,也不能调动军队。这说明元代

A.行省长官有较大独立性 B.君主专制统治达到顶峰

C.行省权力受到中央节制 D.重视对地方官员的监察

15.有学者指出:“中国古代经济重心南移是我国历史发展的一个重大事件,也是迄今经济地理格局的一次巨大变迁。”中国经济重心南移完成于哪个事件之后

A.赤壁之战 B.八王之乱 C.安史之乱 D.靖康之变

16.中国古代科技曾取得举世瞩目的成就,下列科技成就出现的先后排序正确的是

①《齐民要术》②《九章算术》③指南针广泛应用于航海④雕版印刷术

A.③④②① B.②④③① C.①②③④ D.②①④③

17.“以一个公司作比喻的话,皇帝是董事长,宰相就是总经理,内阁是秘书部,而内阁首辅只是董事长的私人秘书。”这说明内阁的主要职责是

A.皇帝的侍从顾问 B.主持朝政大事 C.替皇帝批答奏章 D.管理六部官员

18.张岂之在《中国历史·元明清卷》中指出:“以土地为主的自然资源无法承载日益过剩的人口,以致康乾盛世还没有落下帷幕,酝酿已久的社会危机便爆发开来。”这里的“社会危机”主要是指

A.财政危机 B.闭关锁国

C.军备废弛 D.土地兼并激化阶级矛盾

19.自明朝后期起,商品经济进入新的繁荣期,商业领域出现了一些新现象。这些“新现象”主要有

①白银大量流入中国,外贸税收成为国库主要财源②实力雄厚的地域商人群体形成

③一大批工商业市镇成为地区贸易网络的核心④纸币在全国范围内开始作为主币发行

A.①② B.②③ C.①②③ D.②③④

20.孟子主张“民贵君轻”,董仲舒主张“君权神授”,黄宗羲认为君主专制是“天下之大害”。以下的解释正确的是

A.孟子和黄宗羲都否定了君主专制制度 B.三种主张都与当时社会状况密切相关

C.三种主张都遭到当时统治集团的轻视 D.三种主张都反映社会转型时期的剧变

二、非选择题(21题25分,22题分15,共40分)

21.选官用人关乎国家长治久安,中国古代的选官制度源远流长。阅读材料,完成要求。

材料一 东汉桓帝、灵帝时的童谣说:“举秀才,不知书;察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第(门第)良将怯如鸡”。

——《中国通史》

材料二 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试来选拔人才,首先设立秀才、明经等……一律按才学标准录……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

(1)材料一反映了什么制度?根据材料说明这一制度受到抨击的原因是什么?(4分)

(2)据材料二,指出两晋时期的选官制度并结合所学知识分析其弊端。(6分)

(3)据材料三并结合所学知识,分析科举制的的积极作用。(9分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,从选拔标准和选拔方式的角度指出中国古代选官制度的演变趋势。(6分)

22.阅读材料,回答问题。

材料一 即如唐制,中书舍人拟稿……然后再呈送皇帝画一“敕”字……然后行达门下省……待门下省主管长官侍中及副长官侍郎接获此项诏书后,即加予复核……诏敕自中书定旨,门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 有明(明朝)之无善治,自高皇帝罢宰相始也。

——黄宗羲《明夷待访录 置相》

请回答:

(2)根据材料一,写出唐朝实行的政治制度名称。(2分)结合所学知识,概括这一制度的内容及运作程序。(7分)

(3)根据材料二,指出“罢宰相”的皇帝是谁?(2分)综合上述材料,概括中国古代政治制度变革的主要趋势。(4分)

2024届高一第一学期期末考试历史答案

一、选择题(本题20小题,每题3分,共60分)

题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

答案 D A B D C D B D C D

题号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

答案 B D B C D D A D B B

二、非选择题(67题25分,68题15分,共40分)

67.

(1)制度:察举制。(2分)

原因:察举所推荐的人才严重名不符实,出现腐败。(2分)

(2)制度:九品中正制。(2分)

弊端:①中正官独揽人才的选拔与评判;②世家大族垄断高级官职;③寒门才俊遭到埋没。(4分,1点2分,任意两点即可)

(3)积极作用:①科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治基础;②将读书、考试、做官结合起来,提高了官员的文化素质;③把官吏的任免权和考核权收归中央,加强了中央集权。(1点3分,共9分)

(4)趋势:①选拔标准从重品行、重门第到重才学;②选拔方式从地方举荐、官员个人评定到国家统一考试选拔。(1点3分,共6分)

68.

(1)制度:三省六部制。(2分)

内容:中书省、门下省、尚书省,吏户礼兵刑工六部;(3分)

程序:中书省负责拟定诏令,门下省负责审核诏令,有不妥者驳回,尚书省负责执行,三省分工明确,又彼此牵制。(4分)

(2)皇帝:朱元璋。(2分)

趋势:①君权不断强化,相权不断削弱直至废除;②中央权力不断加强,地方权力不断削弱。(4分)

总分:100分 时间:60分钟

一、选择题(本题20小题,每题3分,共60分)

1.西周是中华文明和早期国家的发展时期,也是奴隶制社会的繁荣时期。《三字经)道“周武王,始诛纣,八百载,最长久”。周朝“最长久”的制度保障不包括( )

A.分封制 B.宗法制 C.礼乐制度 D.中央集权制度

2.下表是春秋战国时期的货币铸造情况。这一变化

A.反映了区域经济进一步发展 B.体现货币走向统一的趋势

C.促进了赋役制度的日益完善 D.导致地方割据势力的膨胀

3.根据下表材料,可以得出的最确切结论是秦朝

《史记·秦始皇本纪》 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监……一法度衡石丈尺。车同轨、书同文。

《史记·李斯列传》 明法度,定律令,皆以始皇起。

《汉书·主父偃传》 (秦始皇)并吞战国,海内为一,功齐三代。

柳宗元《封建论》 秦之所以革之者,其为制,公之大者也。

A.统一天下、疆域辽阔 B.建立统一中央集权国家

C.以吏为师、刑法严苛 D.通过改革确立君主专制

4.清代史学家赵翼据西汉初“其君既起自布衣,其臣亦自多亡命无赖之徒”的现象,认为“秦汉间为天地一大变局”,下列主张体现了这种“大变局”的是

A.结束分裂割据 B.建立专制主义中央集权

C.官僚政治建立 D.出现布衣将相局面

5.北魏孝文帝改革加快了鲜卑族封建化的进程,促进了民族交融。下面各项中不属于孝文帝改革内容的是( )

A.将都城从平城迁都洛阳

B.鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚

C.要求汉人讲鲜卑语,禁止使用其他民族语言交流

D.仿照汉族社会的士族阶层,将一部分鲜卑贵族定为高门

6.隋朝盛极一时,虽短命而亡,但影响深远。下列与此相关的有

①结束南北长期分裂局面 ②耕犁的改进和定型

③开通大运河,贯通南北 ④广设仓库,积储丰富

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

7.下图是某一朝代西北地区的疆域图,这个朝代是

A.汉朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

8.下表为安史之乱前藩镇与中央兵力对比,天宝年间,安禄山身兼范阳、平卢、河东三镇节度使,据此表可知,节度使制

名称 军队数量 名称 军队数量 名称 军队数量

中央军 90000人 朔方节度使 64700人 河西节度使 73000人

平卢节度使 37500人 陇右节度使 75000人 北庭节度使 20000人

范阳节度使 91400人 安西节度使 24000人 剑南节度使 30900人

河东节度使 55000人 岭南节度使 15400人

A.适应了加强中央集权的需要 B.降低了地方政府的行政效率

C.造成官僚机构队伍臃肿庞大 D.使国家出现外重内轻的局面

9.780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“含地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于

A.加强中央政府对地方的管理 B. 促进农产品商品化提高

C.减轻政府对农民的人身控制 D. 促进均田制的稳定发展

10.圣人,旧指品德智慧极高的人。下列对我国古代有关圣人评述不正确的是

A.孔子——我国古代著名的思想家、教育家,思想核心是“仁”,被誉为“至圣”

B.张仲景——东汉末年的名医,著有《伤寒杂病论》,被誉为“医圣”

C.王羲之——东晋著名书法家,其作《兰亭集序》被誉为第一行书,被誉为“书圣”

D.李白——唐朝著名诗人,其以现实主义的“诗史”,被誉为“诗圣”

11.秦朝三公九卿,西汉中外朝,隋唐三省六部,北宋二府三司。共同体现了

A.中央集权不断加强 B.专制皇权不断加强

C.相权不断加强 D.统一多民族国家巩固发展

12.王安石变法以“理财”“整军”为中心,改革内容涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面。变法( )

A.减轻了人民负担,改善了民众生活 B.实现了强兵目的,消除了边境威胁

C.促进了统治集团内部的统一,巩固了统治 D.增加了政府收入,达到了富国目的

13.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应依次填写的是( )

政权 主要活动

916~1227建国,实行南北面官制度

政权都兴庆,一官两称、仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行制度创新

A.西夏、辽、金、元 B.辽、西夏、金、元

C.西夏、金、元、、辽 D.辽、金、西夏、元

14.元朝的行省辖区广阔,行省长官掌握地方军政大权,但是没有中书省、枢密院转发的诏旨行省长官既不能更改赋税,也不能调动军队。这说明元代

A.行省长官有较大独立性 B.君主专制统治达到顶峰

C.行省权力受到中央节制 D.重视对地方官员的监察

15.有学者指出:“中国古代经济重心南移是我国历史发展的一个重大事件,也是迄今经济地理格局的一次巨大变迁。”中国经济重心南移完成于哪个事件之后

A.赤壁之战 B.八王之乱 C.安史之乱 D.靖康之变

16.中国古代科技曾取得举世瞩目的成就,下列科技成就出现的先后排序正确的是

①《齐民要术》②《九章算术》③指南针广泛应用于航海④雕版印刷术

A.③④②① B.②④③① C.①②③④ D.②①④③

17.“以一个公司作比喻的话,皇帝是董事长,宰相就是总经理,内阁是秘书部,而内阁首辅只是董事长的私人秘书。”这说明内阁的主要职责是

A.皇帝的侍从顾问 B.主持朝政大事 C.替皇帝批答奏章 D.管理六部官员

18.张岂之在《中国历史·元明清卷》中指出:“以土地为主的自然资源无法承载日益过剩的人口,以致康乾盛世还没有落下帷幕,酝酿已久的社会危机便爆发开来。”这里的“社会危机”主要是指

A.财政危机 B.闭关锁国

C.军备废弛 D.土地兼并激化阶级矛盾

19.自明朝后期起,商品经济进入新的繁荣期,商业领域出现了一些新现象。这些“新现象”主要有

①白银大量流入中国,外贸税收成为国库主要财源②实力雄厚的地域商人群体形成

③一大批工商业市镇成为地区贸易网络的核心④纸币在全国范围内开始作为主币发行

A.①② B.②③ C.①②③ D.②③④

20.孟子主张“民贵君轻”,董仲舒主张“君权神授”,黄宗羲认为君主专制是“天下之大害”。以下的解释正确的是

A.孟子和黄宗羲都否定了君主专制制度 B.三种主张都与当时社会状况密切相关

C.三种主张都遭到当时统治集团的轻视 D.三种主张都反映社会转型时期的剧变

二、非选择题(21题25分,22题分15,共40分)

21.选官用人关乎国家长治久安,中国古代的选官制度源远流长。阅读材料,完成要求。

材料一 东汉桓帝、灵帝时的童谣说:“举秀才,不知书;察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第(门第)良将怯如鸡”。

——《中国通史》

材料二 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试来选拔人才,首先设立秀才、明经等……一律按才学标准录……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

(1)材料一反映了什么制度?根据材料说明这一制度受到抨击的原因是什么?(4分)

(2)据材料二,指出两晋时期的选官制度并结合所学知识分析其弊端。(6分)

(3)据材料三并结合所学知识,分析科举制的的积极作用。(9分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,从选拔标准和选拔方式的角度指出中国古代选官制度的演变趋势。(6分)

22.阅读材料,回答问题。

材料一 即如唐制,中书舍人拟稿……然后再呈送皇帝画一“敕”字……然后行达门下省……待门下省主管长官侍中及副长官侍郎接获此项诏书后,即加予复核……诏敕自中书定旨,门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 有明(明朝)之无善治,自高皇帝罢宰相始也。

——黄宗羲《明夷待访录 置相》

请回答:

(2)根据材料一,写出唐朝实行的政治制度名称。(2分)结合所学知识,概括这一制度的内容及运作程序。(7分)

(3)根据材料二,指出“罢宰相”的皇帝是谁?(2分)综合上述材料,概括中国古代政治制度变革的主要趋势。(4分)

2024届高一第一学期期末考试历史答案

一、选择题(本题20小题,每题3分,共60分)

题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

答案 D A B D C D B D C D

题号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

答案 B D B C D D A D B B

二、非选择题(67题25分,68题15分,共40分)

67.

(1)制度:察举制。(2分)

原因:察举所推荐的人才严重名不符实,出现腐败。(2分)

(2)制度:九品中正制。(2分)

弊端:①中正官独揽人才的选拔与评判;②世家大族垄断高级官职;③寒门才俊遭到埋没。(4分,1点2分,任意两点即可)

(3)积极作用:①科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治基础;②将读书、考试、做官结合起来,提高了官员的文化素质;③把官吏的任免权和考核权收归中央,加强了中央集权。(1点3分,共9分)

(4)趋势:①选拔标准从重品行、重门第到重才学;②选拔方式从地方举荐、官员个人评定到国家统一考试选拔。(1点3分,共6分)

68.

(1)制度:三省六部制。(2分)

内容:中书省、门下省、尚书省,吏户礼兵刑工六部;(3分)

程序:中书省负责拟定诏令,门下省负责审核诏令,有不妥者驳回,尚书省负责执行,三省分工明确,又彼此牵制。(4分)

(2)皇帝:朱元璋。(2分)

趋势:①君权不断强化,相权不断削弱直至废除;②中央权力不断加强,地方权力不断削弱。(4分)

同课章节目录