【部编版】语文九年级下册 第四单元第13课《短文两篇》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 【部编版】语文九年级下册 第四单元第13课《短文两篇》课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

情境导入

英国著名历史学家麦考莱曾给一个小女孩写信:“如果有人要我当最伟大的国王,一辈子住在宫殿里,有花园、佳肴、美酒、马车、华丽的服饰和成百的仆人,条件是不允许我读书,那么我决不当国王。”同学们,你们会怎么选呢?

学习目标

1.了解文章内容,理清思路,理解并积累文中的名言警句。

2.学习并掌握比喻论证和对比论证。

3.领悟文中的读书方法,养成良好的读书习惯。

作者简介

【培根】(Francis Bacon,1561-1626),英国著名的唯物主义哲学家、现代实验科学的始祖,作家。著有《随笔》《新工具论》等。

《随笔》共58篇,开创英国随笔这特有体裁。

名言:知识就是力量

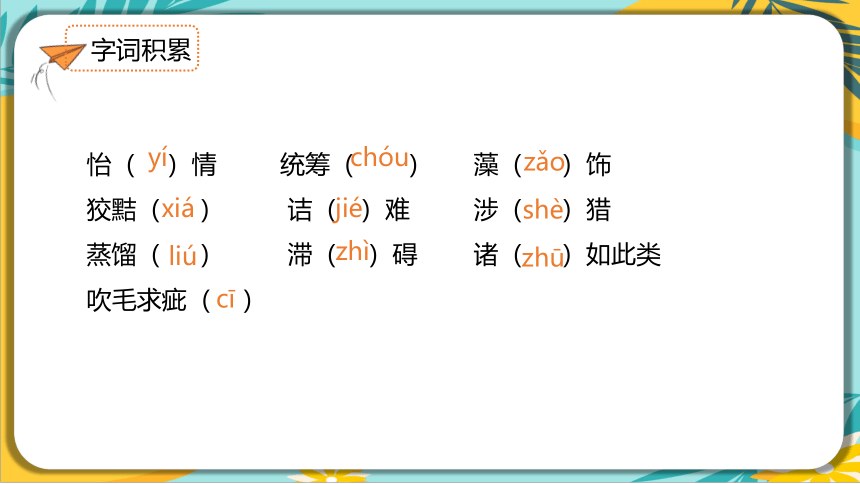

字词积累

怡( )情 统筹( ) 藻( )饰

狡黠( ) 诘( )难 涉( )猎

蒸馏( ) 滞( )碍 诸( )如此类

吹毛求疵( )

yí

chóu

zǎo

xiá

jié

shè

liú

zhì

zhū

cī

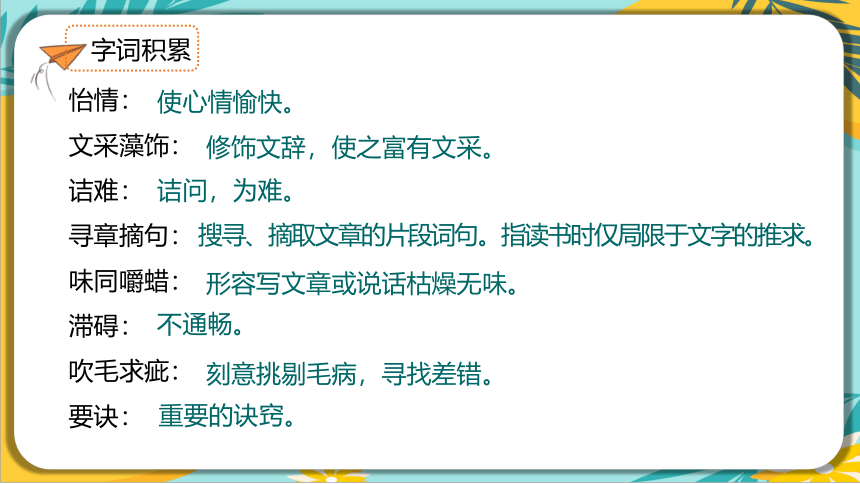

字词积累

怡情:

文采藻饰:

诘难:

寻章摘句:

味同嚼蜡:

滞碍:

吹毛求疵:

要诀:

使心情愉快。

修饰文辞,使之富有文采。

诘问,为难。

形容写文章或说话枯燥无味。

不通畅。

刻意挑剔毛病,寻找差错。

重要的诀窍。

搜寻、摘取文章的片段词句。指读书时仅局限于文字的推求。

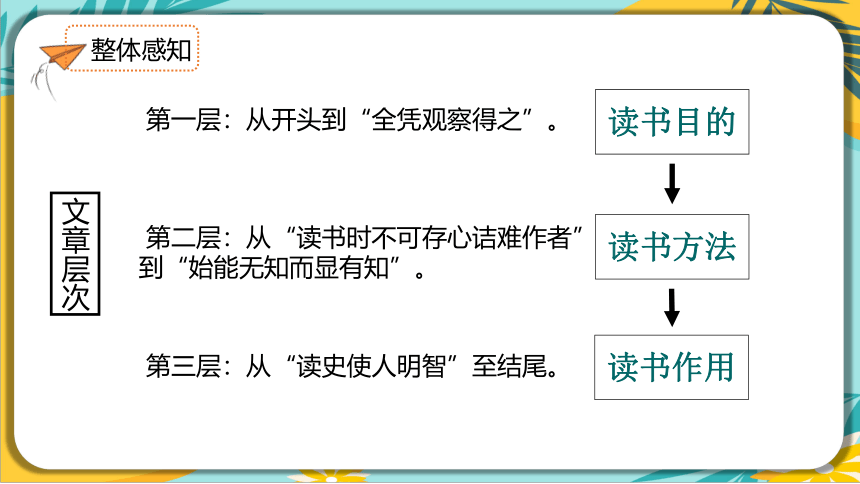

整体感知

1.试着找出作者是从哪几个方面谈读书的?

2.试着给本文划分层次。

整体感知

文章层次

第一层:从开头到“全凭观察得之”。

第二层:从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”。

第三层:从“读史使人明智”至结尾。

读书目的

读书方法

读书作用

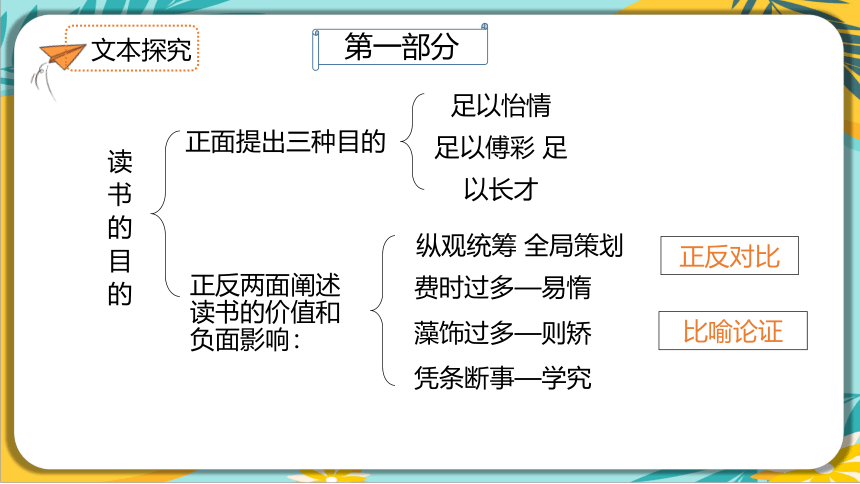

文本探究

第一部分

读书的目的

正面提出三种目的

正反两面阐述读书的价值和负面影响:

足以怡情 足以傅彩 足以长才

费时过多—易惰

藻饰过多—则矫

凭条断事—学究

纵观统筹 全局策划

正反对比

比喻论证

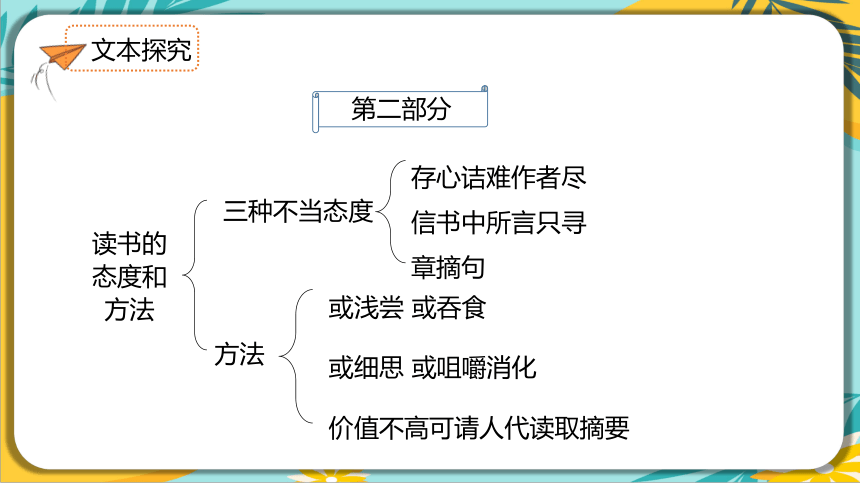

文本探究

读书的态度和方法

方法

存心诘难作者尽信书中所言只寻章摘句

第二部分

三种不当态度

或浅尝 或吞食

或细思 或咀嚼消化

价值不高可请人代读取摘要

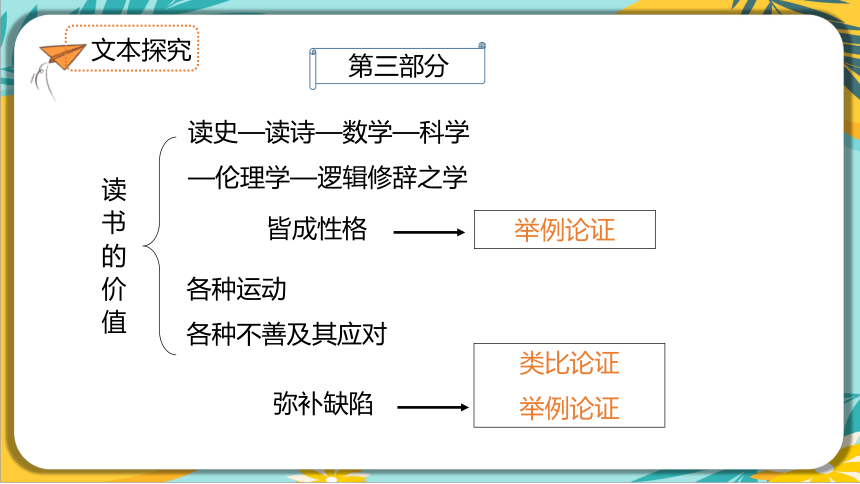

文本探究

读书的价值

读史—读诗—数学—科学

—伦理学—逻辑修辞之学

各种运动

各种不善及其应对

皆成性格

弥补缺陷

类比论证

举例论证

举例论证

第三部分

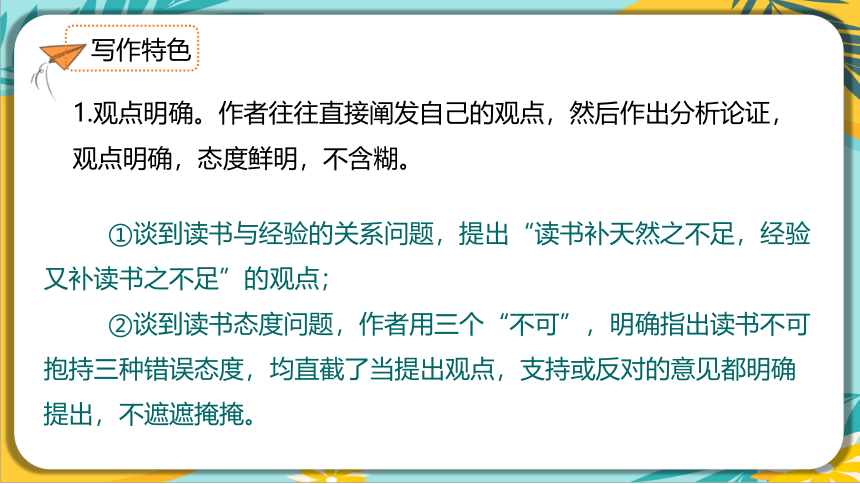

写作特色

1.观点明确。作者往往直接阐发自己的观点,然后作出分析论证,观点明确,态度鲜明,不含糊。

①谈到读书与经验的关系问题,提出“读书补天然之不足,经验又补读书之不足”的观点;

②谈到读书态度问题,作者用三个“不可”,明确指出读书不可抱持三种错误态度,均直截了当提出观点,支持或反对的意见都明确提出,不遮遮掩掩。

写作特色

2.持论严谨。严谨的说理起于周详的思考,思考全面,认识深刻,说理就透辟、客观,更有说服力。

①文章突出读书的价值和功用,但也辩证分析了不会读书可能带来的弊端,从正反两面申述,对事物一分为二看待,自然结论也会全面、完善。

②谈及读书方法,提出“书亦可请人代读,取其所作摘要”,但紧跟着加了限制条件——“但只限于题材较次或价值不高者”,论述严谨,避免受人指摘。

写作特色

3.善用多种说理方法。文章多采用比喻、对比、举例子等说理方法,一方面化抽象为具体,使说理通俗易懂;一方面增强文采,使语言生动有趣,避免枯燥乏味。

①比喻说理,使文章更显生动形象,通俗易懂;文笔老练,说理透彻。如:“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”——说明读书对人的天赋的作用。

写作特色

②排比说理,使所说道理十分显赫,读起来富于气势,增强了说服力和感染力。如:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。”

③正反对比说理,使说理更加全面、有力。例如,开头正面说读书的目的,接着从反面说读书的三种偏向。又如,结尾先从正面说读书可以塑造人的性格,又从反面说读书可以弥补性格、精神上的缺陷。

写作特色

论证方法及其作用归纳总结

比喻说理:通俗易懂、生动形象、具体可感

对比说理:全面有力、使人信服

排比说理:句式整齐、说理有力

归纳说理:内容详实、使人信服

拓展延伸

1.说说本文你最喜欢的是哪一句话?为什么?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则舍好学深思者莫属。

盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。

……

拓展延伸

2.名人论读书

①开卷有益。 ——[宋]赵光义

②书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。

——[英]莎士比亚

③书籍是人类进步的阶梯。 ——[苏联]高尔基

④不好的书也像不好的朋友那样,可能会把你戕害。

——[英]菲尔丁

⑤读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。

——[德]歌德

……

拓展延伸

3.说说你所知道的读书名言警句

①腹有诗书气自华。

②好读书时不好读书,好读书时不好读书。

③书到用时方恨少。

④书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

⑤读书破万卷,下笔如有神。

……

课堂总结

本文主要为我们阐述了读书的正确目的、读书的方法以及读书的作用。作者运用比喻论证、对比论证、举例论证等方法进行论证,有理有据、观点分明、层次清晰、论证有力。因为“读书好”,所以我们要“好读书,读好书”。

板书设计

读书目的

读书方法

读书作用

反面指出偏向:

费时过多—易惰

藻饰太盛—则矫

凭条文断事—学究

仔细推敲细思;

不同的书,不同的读法;“三结合”

皆成性格

弥补缺陷

谈读书

正面阐述好处:

怡情、傅彩、长才

对比论证

比喻论证

比喻论证

举例论证

比喻论证

课后作业

1.识记重点字词;

2.完成课后习题;

3. 熟记并练习论证方法及其作用。

情境导入

前文重点谈读书的益处,具体该怎样读书呢?有人说,读书要“咬文嚼字”,也有人说应“不求甚解”。你知道“不求甚解”该怎么理解吗?今天请大家带着思考来看看马南邨是怎样理解的。

学习目标

1.学习文中运用比喻、排比等修辞进行说理的方法。

2.理解积累文中的精彩语句,反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

3.认识读书的益处,养成良好的读书习惯,学会根据不同的文章选择不同的读书方法。

作者简介

邓拓,原名邓子健,邓云特,笔名马南邨、向阳生等。福建闽侯(今福州)人,新闻记者、作家。主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《邓拓诗词选》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

邓拓

(1912-1966)

资料链接

“不求甚解”出处

出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

字词积累

要诀( ):

劝诫( ):

狂妄( )自大:

咬文嚼( )字:

豁( )然贯通:

开卷有益:

jué

jiè

wànɡ

jiáo

huò

重要的诀窍。

劝告人们改正缺点错误,警惕未来。

极端的自高自大。

过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼而不注意精神实质)。

指一下子弄通了某个道理。

打开书本看一看,就会有收益 。

整体感知

问题一:仔细阅读课文,思考:本文的主要内容是什么?

全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行否定,在批驳的过程中阐述“读书的要诀全在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读”的观点。

整体感知

问题二:分析课文内容,梳理文章结构,理清论证思路。

第一部分(1):摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”

第二部分(2-4):从“不求甚解”的出处入手,全面分析了陶渊明的读书态度,指出“不求甚解”的两层含义。

整体感知

第三部分(5-6):提出虚心的“不求甚解”的读书态度,并举例加以说明。

第四部分(7-8):全面解释“不求甚解”,指出读书不是死抠字眼儿,不因某一局部而放弃整体。

第五部分(9):提出自己的观点,强调重要的书要反复阅读。

文本细读

1.作者是怎样质疑对方观点的?

用“对任何问题”指出这种否定属于看问题绝对化,不作具体分析;用“一般人”“常常”指出持这种观点的为数不少,并非偶然。“其实也不尽然”表明对今人否定之否定,然而语气委婉。“不尽然”是不把话说死。这样就自然而然地要正面表明自己的态度:“虽然不必提倡,但也不应‘盲目地反对’”。不必提倡的是什么样的“不求甚解”?什么叫做盲目地反对“不求甚解”?角度不同,结论迥异,这正是本文关键之所在。

文本细读

2.“好读书”和“不求甚解”有什么关系?

“好读书”讲的是一个人要养成好的读书习惯;

“不求甚解”则强调的是读书的谦虚态度和正确的方法。

3.作者是怎样把自己的观点讲透的?

①正面阐释陶渊明的本义。

②通过具体事例来进一步强调:不能求只记住这一些字句的“甚解”,要“活”读书,要理解“精神实质”。

文本细读

4.作者所选的事例有什么特点?

(1)列宁批评普列汉诺夫

从态度上说明

进一步证明

(3)引陆象山的话

从方法上说明

(2)诸葛亮的读书方法

三处例证、引证,或外或中,或今或古,或正或误,信手拈来,自由骋笔,又恰到好处。选例典型,论说周到。

合作探究

比较阅读《不求甚解》和《谈读书》,归纳两文的论证方式。

对比论证

比喻论证

举例论证

谈读书

读书的目的

读书的方法

读书的作用

驳论

合作探究

树靶子

不求甚解

引出处

释新义

援例子

引语录

结上文

举例论证

道理论证

对比论证

驳论

写作特色

1.边驳边立,条理分明。

作者在批驳别人的观点的过程中,使文章的观点顺理成章地树立起来。文章开头,作者开门见山,摆出要批驳的靶子,接着就“不求甚解”的出处,指出陶渊明这句话的两层含义,继而提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,这就阐明了自己的观点。进而,作者又从“会意”的角度入手,指出古人即以“不求甚解”的态度读书,阐明自己的观点:读书在于会意,不要死抠一字一句,为某一局部而放弃整体。最后,作者又强调了重要的书要反复阅读的主张。全文思路清晰,条理分明,在批驳对方观点的同时,一步步地阐明了自己的观点。

文本细读

2.谈古论今,旁征博引。

作者在文章开头直接引入一般人的观点---对任何问题不求甚解都是不好的,树起了批驳的靶子。为了驳倒一般人的观点,作者分析了陶渊明的读书态度,举了诸葛亮的例子。诸葛亮读书是“观其大略”,比徐庶等人高明,知识更广泛,了解问题更全面。又引用了陆象山的话,旨在阐述“不求甚解”的真正含义,从而对否定“不求甚解”的观点作了否定。如此旁征博引,谈古论今,熔思想性、知识性、趣味性于一炉,正是作者写法高妙所在。

课堂小结

本文全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行否定,在批驳的过程中阐述“读书的要诀全在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读”的观点。

拓展延伸

学习《不求甚解》的写法,对下列成语进行辩证分析,运用求异思维,口述新的立意。

①“见风使舵”新解

②“班门弄斧”辩

③“滥竿充数”辩

提示:成语新解,重在从不同的角度去诠释,划清必要的界限;另外要紧密联系实际,借题发挥,做到有感而发,有的放矢。

拓展延伸

参考:①“见风使舵”一词,多用于那些不讲原则的世故之徒,但如果我们赋予“风”以新的含义,喻指实际情况的变化或者规律,我们可以翻出新意:“根据实际情况的变化,掌握方向,采取相应的措施,推动社会向前发展。”

②“班门弄斧”这个成语,可以从故事入手,翻出“不迷信权威,敢于向权威挑战”的新意。

③“滥竽充数”这个成语,可以从故事入手,翻出“滥竽之所以能充数,在于欣赏者的水平低下”的新意。

课后作业

1.识记重点字词;

2.完成课后习题;

3. 理清文章的论证思路

4.熟记并练习论证方法及其作用。

情境导入

英国著名历史学家麦考莱曾给一个小女孩写信:“如果有人要我当最伟大的国王,一辈子住在宫殿里,有花园、佳肴、美酒、马车、华丽的服饰和成百的仆人,条件是不允许我读书,那么我决不当国王。”同学们,你们会怎么选呢?

学习目标

1.了解文章内容,理清思路,理解并积累文中的名言警句。

2.学习并掌握比喻论证和对比论证。

3.领悟文中的读书方法,养成良好的读书习惯。

作者简介

【培根】(Francis Bacon,1561-1626),英国著名的唯物主义哲学家、现代实验科学的始祖,作家。著有《随笔》《新工具论》等。

《随笔》共58篇,开创英国随笔这特有体裁。

名言:知识就是力量

字词积累

怡( )情 统筹( ) 藻( )饰

狡黠( ) 诘( )难 涉( )猎

蒸馏( ) 滞( )碍 诸( )如此类

吹毛求疵( )

yí

chóu

zǎo

xiá

jié

shè

liú

zhì

zhū

cī

字词积累

怡情:

文采藻饰:

诘难:

寻章摘句:

味同嚼蜡:

滞碍:

吹毛求疵:

要诀:

使心情愉快。

修饰文辞,使之富有文采。

诘问,为难。

形容写文章或说话枯燥无味。

不通畅。

刻意挑剔毛病,寻找差错。

重要的诀窍。

搜寻、摘取文章的片段词句。指读书时仅局限于文字的推求。

整体感知

1.试着找出作者是从哪几个方面谈读书的?

2.试着给本文划分层次。

整体感知

文章层次

第一层:从开头到“全凭观察得之”。

第二层:从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”。

第三层:从“读史使人明智”至结尾。

读书目的

读书方法

读书作用

文本探究

第一部分

读书的目的

正面提出三种目的

正反两面阐述读书的价值和负面影响:

足以怡情 足以傅彩 足以长才

费时过多—易惰

藻饰过多—则矫

凭条断事—学究

纵观统筹 全局策划

正反对比

比喻论证

文本探究

读书的态度和方法

方法

存心诘难作者尽信书中所言只寻章摘句

第二部分

三种不当态度

或浅尝 或吞食

或细思 或咀嚼消化

价值不高可请人代读取摘要

文本探究

读书的价值

读史—读诗—数学—科学

—伦理学—逻辑修辞之学

各种运动

各种不善及其应对

皆成性格

弥补缺陷

类比论证

举例论证

举例论证

第三部分

写作特色

1.观点明确。作者往往直接阐发自己的观点,然后作出分析论证,观点明确,态度鲜明,不含糊。

①谈到读书与经验的关系问题,提出“读书补天然之不足,经验又补读书之不足”的观点;

②谈到读书态度问题,作者用三个“不可”,明确指出读书不可抱持三种错误态度,均直截了当提出观点,支持或反对的意见都明确提出,不遮遮掩掩。

写作特色

2.持论严谨。严谨的说理起于周详的思考,思考全面,认识深刻,说理就透辟、客观,更有说服力。

①文章突出读书的价值和功用,但也辩证分析了不会读书可能带来的弊端,从正反两面申述,对事物一分为二看待,自然结论也会全面、完善。

②谈及读书方法,提出“书亦可请人代读,取其所作摘要”,但紧跟着加了限制条件——“但只限于题材较次或价值不高者”,论述严谨,避免受人指摘。

写作特色

3.善用多种说理方法。文章多采用比喻、对比、举例子等说理方法,一方面化抽象为具体,使说理通俗易懂;一方面增强文采,使语言生动有趣,避免枯燥乏味。

①比喻说理,使文章更显生动形象,通俗易懂;文笔老练,说理透彻。如:“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”——说明读书对人的天赋的作用。

写作特色

②排比说理,使所说道理十分显赫,读起来富于气势,增强了说服力和感染力。如:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。”

③正反对比说理,使说理更加全面、有力。例如,开头正面说读书的目的,接着从反面说读书的三种偏向。又如,结尾先从正面说读书可以塑造人的性格,又从反面说读书可以弥补性格、精神上的缺陷。

写作特色

论证方法及其作用归纳总结

比喻说理:通俗易懂、生动形象、具体可感

对比说理:全面有力、使人信服

排比说理:句式整齐、说理有力

归纳说理:内容详实、使人信服

拓展延伸

1.说说本文你最喜欢的是哪一句话?为什么?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则舍好学深思者莫属。

盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。

……

拓展延伸

2.名人论读书

①开卷有益。 ——[宋]赵光义

②书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。

——[英]莎士比亚

③书籍是人类进步的阶梯。 ——[苏联]高尔基

④不好的书也像不好的朋友那样,可能会把你戕害。

——[英]菲尔丁

⑤读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。

——[德]歌德

……

拓展延伸

3.说说你所知道的读书名言警句

①腹有诗书气自华。

②好读书时不好读书,好读书时不好读书。

③书到用时方恨少。

④书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

⑤读书破万卷,下笔如有神。

……

课堂总结

本文主要为我们阐述了读书的正确目的、读书的方法以及读书的作用。作者运用比喻论证、对比论证、举例论证等方法进行论证,有理有据、观点分明、层次清晰、论证有力。因为“读书好”,所以我们要“好读书,读好书”。

板书设计

读书目的

读书方法

读书作用

反面指出偏向:

费时过多—易惰

藻饰太盛—则矫

凭条文断事—学究

仔细推敲细思;

不同的书,不同的读法;“三结合”

皆成性格

弥补缺陷

谈读书

正面阐述好处:

怡情、傅彩、长才

对比论证

比喻论证

比喻论证

举例论证

比喻论证

课后作业

1.识记重点字词;

2.完成课后习题;

3. 熟记并练习论证方法及其作用。

情境导入

前文重点谈读书的益处,具体该怎样读书呢?有人说,读书要“咬文嚼字”,也有人说应“不求甚解”。你知道“不求甚解”该怎么理解吗?今天请大家带着思考来看看马南邨是怎样理解的。

学习目标

1.学习文中运用比喻、排比等修辞进行说理的方法。

2.理解积累文中的精彩语句,反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

3.认识读书的益处,养成良好的读书习惯,学会根据不同的文章选择不同的读书方法。

作者简介

邓拓,原名邓子健,邓云特,笔名马南邨、向阳生等。福建闽侯(今福州)人,新闻记者、作家。主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《邓拓诗词选》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

邓拓

(1912-1966)

资料链接

“不求甚解”出处

出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

字词积累

要诀( ):

劝诫( ):

狂妄( )自大:

咬文嚼( )字:

豁( )然贯通:

开卷有益:

jué

jiè

wànɡ

jiáo

huò

重要的诀窍。

劝告人们改正缺点错误,警惕未来。

极端的自高自大。

过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼而不注意精神实质)。

指一下子弄通了某个道理。

打开书本看一看,就会有收益 。

整体感知

问题一:仔细阅读课文,思考:本文的主要内容是什么?

全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行否定,在批驳的过程中阐述“读书的要诀全在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读”的观点。

整体感知

问题二:分析课文内容,梳理文章结构,理清论证思路。

第一部分(1):摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”

第二部分(2-4):从“不求甚解”的出处入手,全面分析了陶渊明的读书态度,指出“不求甚解”的两层含义。

整体感知

第三部分(5-6):提出虚心的“不求甚解”的读书态度,并举例加以说明。

第四部分(7-8):全面解释“不求甚解”,指出读书不是死抠字眼儿,不因某一局部而放弃整体。

第五部分(9):提出自己的观点,强调重要的书要反复阅读。

文本细读

1.作者是怎样质疑对方观点的?

用“对任何问题”指出这种否定属于看问题绝对化,不作具体分析;用“一般人”“常常”指出持这种观点的为数不少,并非偶然。“其实也不尽然”表明对今人否定之否定,然而语气委婉。“不尽然”是不把话说死。这样就自然而然地要正面表明自己的态度:“虽然不必提倡,但也不应‘盲目地反对’”。不必提倡的是什么样的“不求甚解”?什么叫做盲目地反对“不求甚解”?角度不同,结论迥异,这正是本文关键之所在。

文本细读

2.“好读书”和“不求甚解”有什么关系?

“好读书”讲的是一个人要养成好的读书习惯;

“不求甚解”则强调的是读书的谦虚态度和正确的方法。

3.作者是怎样把自己的观点讲透的?

①正面阐释陶渊明的本义。

②通过具体事例来进一步强调:不能求只记住这一些字句的“甚解”,要“活”读书,要理解“精神实质”。

文本细读

4.作者所选的事例有什么特点?

(1)列宁批评普列汉诺夫

从态度上说明

进一步证明

(3)引陆象山的话

从方法上说明

(2)诸葛亮的读书方法

三处例证、引证,或外或中,或今或古,或正或误,信手拈来,自由骋笔,又恰到好处。选例典型,论说周到。

合作探究

比较阅读《不求甚解》和《谈读书》,归纳两文的论证方式。

对比论证

比喻论证

举例论证

谈读书

读书的目的

读书的方法

读书的作用

驳论

合作探究

树靶子

不求甚解

引出处

释新义

援例子

引语录

结上文

举例论证

道理论证

对比论证

驳论

写作特色

1.边驳边立,条理分明。

作者在批驳别人的观点的过程中,使文章的观点顺理成章地树立起来。文章开头,作者开门见山,摆出要批驳的靶子,接着就“不求甚解”的出处,指出陶渊明这句话的两层含义,继而提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,这就阐明了自己的观点。进而,作者又从“会意”的角度入手,指出古人即以“不求甚解”的态度读书,阐明自己的观点:读书在于会意,不要死抠一字一句,为某一局部而放弃整体。最后,作者又强调了重要的书要反复阅读的主张。全文思路清晰,条理分明,在批驳对方观点的同时,一步步地阐明了自己的观点。

文本细读

2.谈古论今,旁征博引。

作者在文章开头直接引入一般人的观点---对任何问题不求甚解都是不好的,树起了批驳的靶子。为了驳倒一般人的观点,作者分析了陶渊明的读书态度,举了诸葛亮的例子。诸葛亮读书是“观其大略”,比徐庶等人高明,知识更广泛,了解问题更全面。又引用了陆象山的话,旨在阐述“不求甚解”的真正含义,从而对否定“不求甚解”的观点作了否定。如此旁征博引,谈古论今,熔思想性、知识性、趣味性于一炉,正是作者写法高妙所在。

课堂小结

本文全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行否定,在批驳的过程中阐述“读书的要诀全在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读”的观点。

拓展延伸

学习《不求甚解》的写法,对下列成语进行辩证分析,运用求异思维,口述新的立意。

①“见风使舵”新解

②“班门弄斧”辩

③“滥竿充数”辩

提示:成语新解,重在从不同的角度去诠释,划清必要的界限;另外要紧密联系实际,借题发挥,做到有感而发,有的放矢。

拓展延伸

参考:①“见风使舵”一词,多用于那些不讲原则的世故之徒,但如果我们赋予“风”以新的含义,喻指实际情况的变化或者规律,我们可以翻出新意:“根据实际情况的变化,掌握方向,采取相应的措施,推动社会向前发展。”

②“班门弄斧”这个成语,可以从故事入手,翻出“不迷信权威,敢于向权威挑战”的新意。

③“滥竽充数”这个成语,可以从故事入手,翻出“滥竽之所以能充数,在于欣赏者的水平低下”的新意。

课后作业

1.识记重点字词;

2.完成课后习题;

3. 理清文章的论证思路

4.熟记并练习论证方法及其作用。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读