人民版必修1专题二第三课 伟大的抗日战争 说课课件

文档属性

| 名称 | 人民版必修1专题二第三课 伟大的抗日战争 说课课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 503.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-11-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

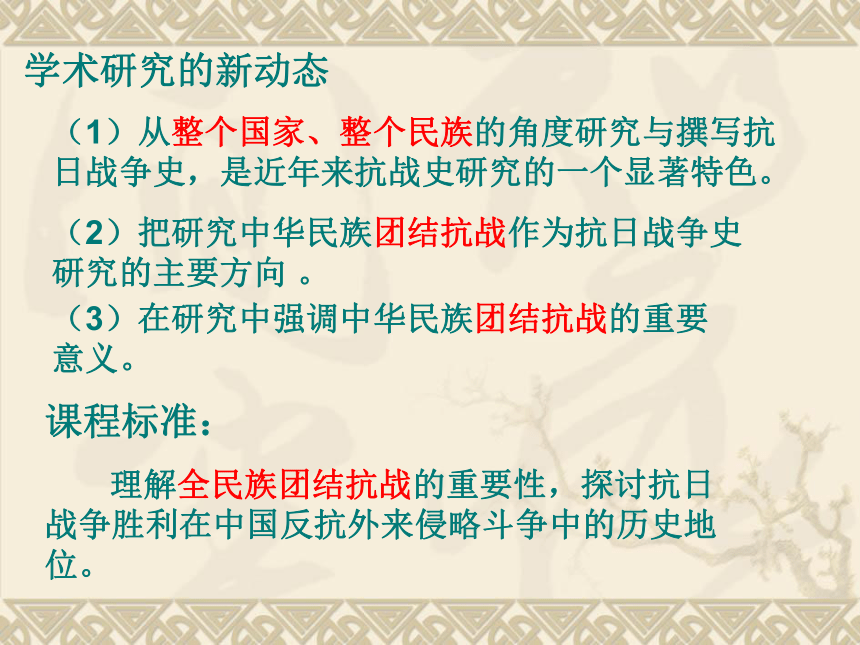

课件32张PPT。学术研究的新动态课程标准:

理解全民族团结抗战的重要性,探讨抗日战争胜利在中国反抗外来侵略斗争中的历史地位。 团结就是力量——领袖们眼中的抗日战争课时:1课时(45分钟) 对象:高一学生

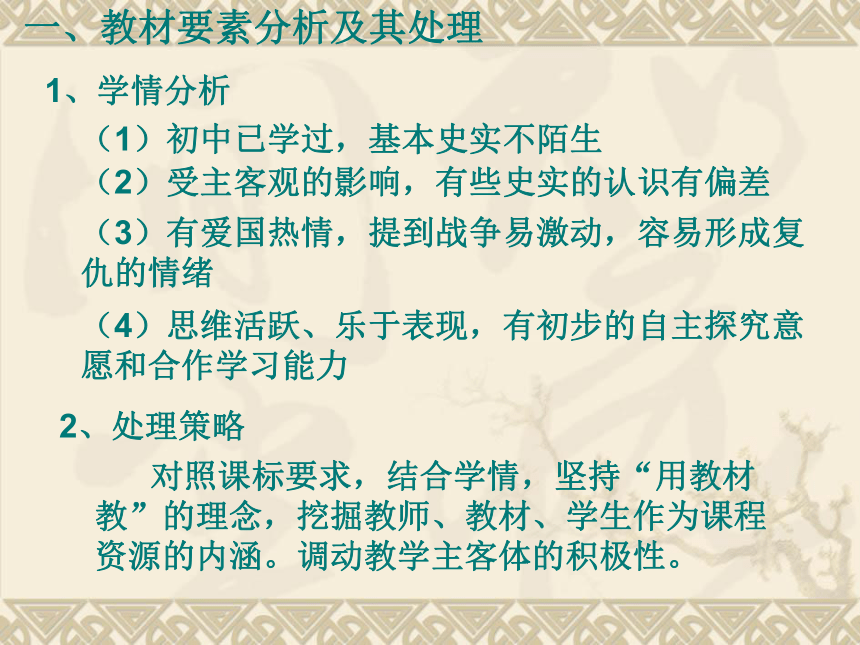

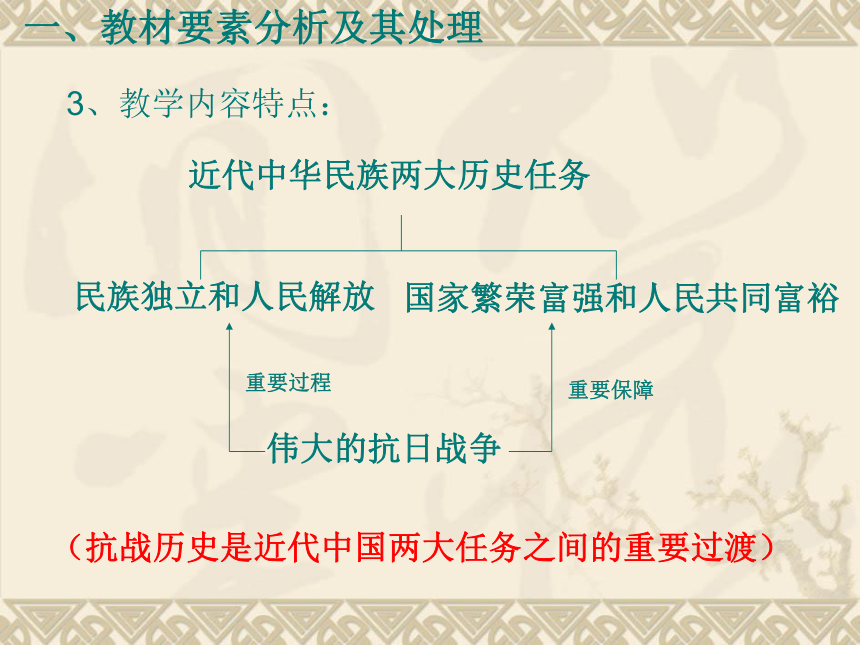

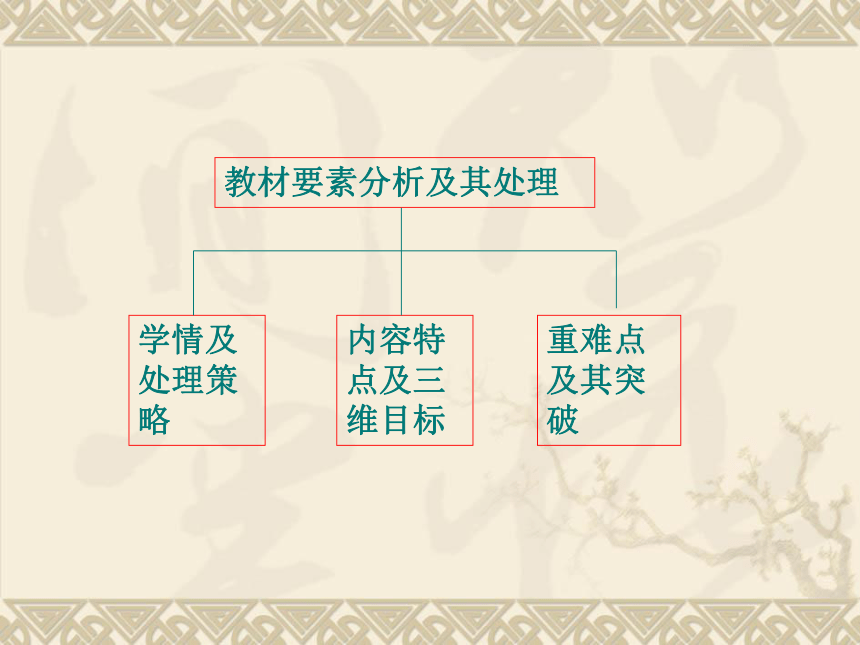

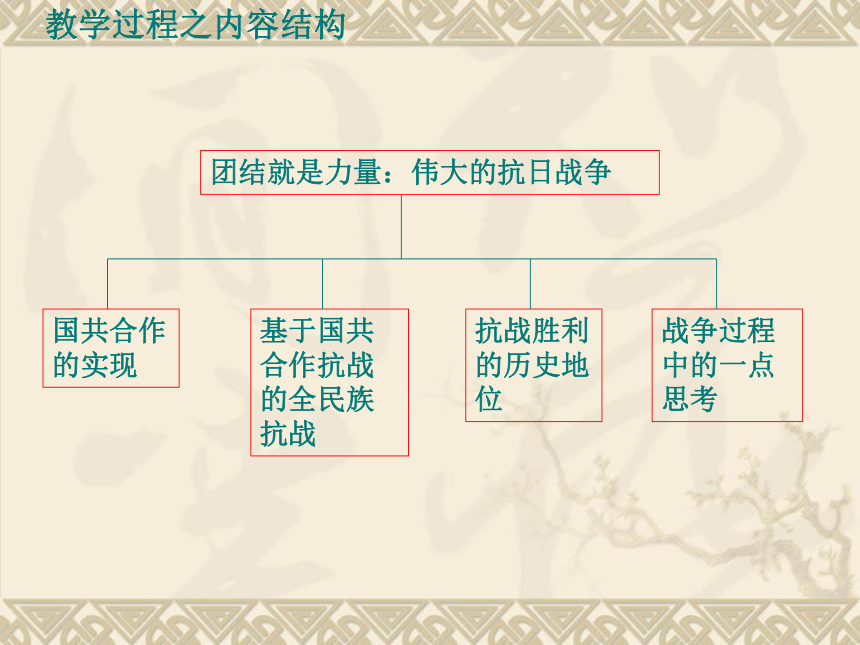

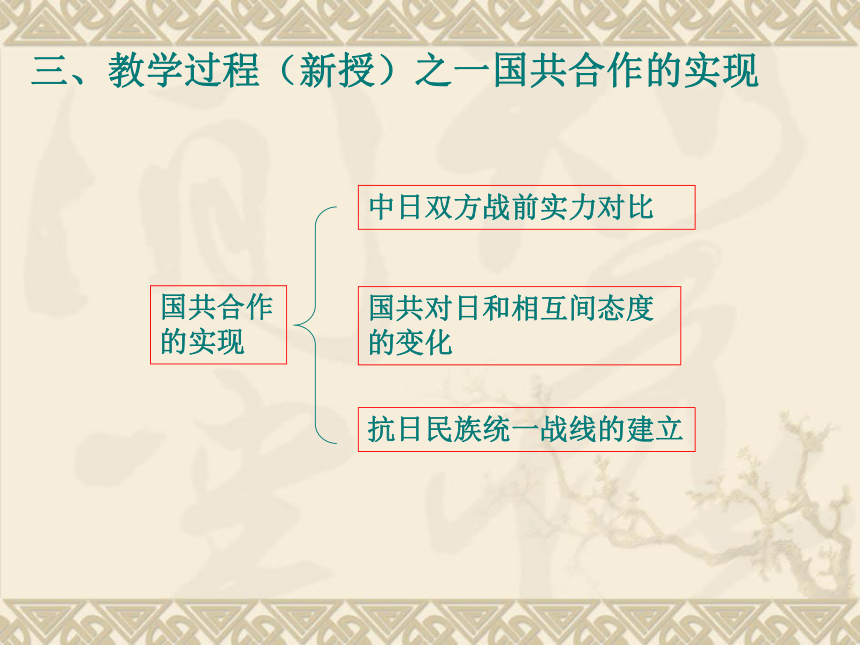

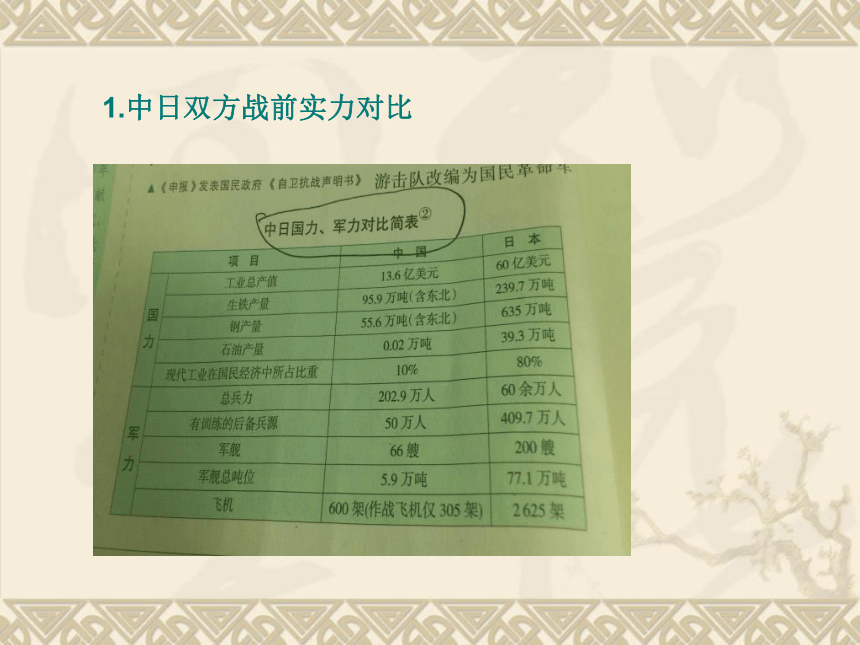

课型:新授课 教材版本:人民版一、教材要素分析及其处理1、学情分析(1)初中已学过,基本史实不陌生(2)受主客观的影响,有些史实的认识有偏差(3)有爱国热情,提到战争易激动,容易形成复 仇的情绪(4)思维活跃、乐于表现,有初步的自主探究意愿和合作学习能力 2、处理策略 对照课标要求,结合学情,坚持“用教材教”的理念,挖掘教师、教材、学生作为课程资源的内涵。调动教学主客体的积极性。3、教学内容特点:国家繁荣富强和人民共同富裕近代中华民族两大历史任务民族独立和人民解放伟大的抗日战争重要过程重要保障(抗战历史是近代中国两大任务之间的重要过渡)一、教材要素分析及其处理4、三维目标要求:一、教材要素分析及其处理(1)通过阅读材料、分析处理信息,能在时间上勾勒抗战史的轮廓、列举日军的罪行、简述国共的团结抗战史实,并在此基础上深刻理解和平与生命的珍贵,体会爱国主义与民族利益的结合。(2)通过教师的讲授和学生模仿、描述、概括等,能掌握抗战史中的重要概念,能分析抗战胜利的原因和历史地位,从中能进一步提升中华民族的自豪感和自信心。5.重难点及其突破重点:全民族的团结抗战,抗战胜利的历史地位难点:从战争中明白和平、生命的珍贵;从斗争中领会团结的力量;从胜利中明白个人、党派与民族的关系。 突破策略:史料教学法,利用课内外丰富的史料,引导学生阅读、观察、比较、思考等,在体验中获取知识,在探究中学会学习。突破策略:讲授法、对话法,在学生与文本、学生与教师的对话中,将静态的知识“活化”,在体验中得到情感的升华。一、教材要素分析及其处理教材要素分析及其处理学情及处理策略内容特点及三维目标重难点及其突破二、教学过程之导入教学过程之内容结构三、教学过程(新授)之一国共合作的实现1.中日双方战前实力对比蒋介石:“和平未到至绝望时期,决不放弃和平,牺牲未到最后关头,决不轻言牺牲。”(1935年11月)“我们希望和平,而不求苟安;准备应战,而决不求战。”(1937年7月)毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》:?“当着革命的形势已经改变的时候,革命的策略,革命的领导方式,也必须跟着改变。日本帝国主义和汉奸卖国贼的任务,是变中国为殖民地;我们的任务,是变中国为独立、自由和领土完整的国家。 ” (1935年12月)2.国共双方对日态度的变化3.国共双方相互间态度的变化1936年中共斡旋 ,国共两党由内战到和平、有分裂到合作。

1937年8月,中共接受国民党的军事改编。

1937年9月, ,抗日民族统一战线正式建立。

4.抗日民族统一战线的建立教学过程(新授)之二

基于国共合作抗战的全民族抗战1.国共双方主要抗战史实抗战初期蒋介石致八路军方面的战斗嘉奖电

2.两个战场的特点和关系 3.各阶层的抗日斗争4.抗日战争的胜利(视频观看)日本投降不久在重庆的一次庆祝酒会上,有过这样一个谜语,谜面是“抗战胜利”,谜底是打中国古代人物。结果有4种答案,“苏武”、“屈原”、“蒋干”和“共工”。后人认为还可以是“华雄”、“华佗”。教学过程(新授)之三抗战胜利的历史地位抗战胜利的历史地位中国由屈辱走向复兴民族自尊、自信的重要起点中国崛起于世界舞台2.(民族精神)抗战胜利是民族自尊、自信的重要起点。3.(中国的国际地位)中国从此站了起来!教学过程(新授)之四 基于现实的一点思考基于现实的一点历史思考个人、党派与民族教学过程(小结)之 核心内容全呈现团结就是力量——伟大的抗日战争国共合作的实现中日双方战前实力对比国共双方态度的变化抗日民族统一战线的建立基于国共合作抗战的全民族抗战主要的抗战史实两个战场的特点和关系抗战的胜利抗战胜利的历史地位中国由屈辱走向复兴中国崛起于世界舞台民族自尊、自信的重要起点基于现实的一点历史思考个人、党派与民族其它各阶层的抗战本课设计的新颖之处与亮点所在1、设计时力求做到三个结合:将学术研究动态和课标相结合,将课内外教学资源相结合,将教师的教和学生的学相结合。2、在三维目标的确立上,不是将其机械的割裂,而是基于知识,借助于过程与方法,在学生认知的历程中体验和理解情感、态度与价值观。3、在教学过程中教师时刻关注学生的行为,基于他们的行为而考虑应对的策略。4、本课反复使用人民版教材所提供的史料,这是在用教材教而不是教教材 课堂形势千变万化,上课如果仅是照本宣科,再精彩的设计也会变得平淡无奇。为此,我个人觉得还要做到以下两点:

1、在充分研读课标、教材和学生的基础上,多备几套方案。

2、课堂上要时刻关注学生,与学生展开对话,在对话中提高教学的质量和效益。谢谢指导

理解全民族团结抗战的重要性,探讨抗日战争胜利在中国反抗外来侵略斗争中的历史地位。 团结就是力量——领袖们眼中的抗日战争课时:1课时(45分钟) 对象:高一学生

课型:新授课 教材版本:人民版一、教材要素分析及其处理1、学情分析(1)初中已学过,基本史实不陌生(2)受主客观的影响,有些史实的认识有偏差(3)有爱国热情,提到战争易激动,容易形成复 仇的情绪(4)思维活跃、乐于表现,有初步的自主探究意愿和合作学习能力 2、处理策略 对照课标要求,结合学情,坚持“用教材教”的理念,挖掘教师、教材、学生作为课程资源的内涵。调动教学主客体的积极性。3、教学内容特点:国家繁荣富强和人民共同富裕近代中华民族两大历史任务民族独立和人民解放伟大的抗日战争重要过程重要保障(抗战历史是近代中国两大任务之间的重要过渡)一、教材要素分析及其处理4、三维目标要求:一、教材要素分析及其处理(1)通过阅读材料、分析处理信息,能在时间上勾勒抗战史的轮廓、列举日军的罪行、简述国共的团结抗战史实,并在此基础上深刻理解和平与生命的珍贵,体会爱国主义与民族利益的结合。(2)通过教师的讲授和学生模仿、描述、概括等,能掌握抗战史中的重要概念,能分析抗战胜利的原因和历史地位,从中能进一步提升中华民族的自豪感和自信心。5.重难点及其突破重点:全民族的团结抗战,抗战胜利的历史地位难点:从战争中明白和平、生命的珍贵;从斗争中领会团结的力量;从胜利中明白个人、党派与民族的关系。 突破策略:史料教学法,利用课内外丰富的史料,引导学生阅读、观察、比较、思考等,在体验中获取知识,在探究中学会学习。突破策略:讲授法、对话法,在学生与文本、学生与教师的对话中,将静态的知识“活化”,在体验中得到情感的升华。一、教材要素分析及其处理教材要素分析及其处理学情及处理策略内容特点及三维目标重难点及其突破二、教学过程之导入教学过程之内容结构三、教学过程(新授)之一国共合作的实现1.中日双方战前实力对比蒋介石:“和平未到至绝望时期,决不放弃和平,牺牲未到最后关头,决不轻言牺牲。”(1935年11月)“我们希望和平,而不求苟安;准备应战,而决不求战。”(1937年7月)毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》:?“当着革命的形势已经改变的时候,革命的策略,革命的领导方式,也必须跟着改变。日本帝国主义和汉奸卖国贼的任务,是变中国为殖民地;我们的任务,是变中国为独立、自由和领土完整的国家。 ” (1935年12月)2.国共双方对日态度的变化3.国共双方相互间态度的变化1936年中共斡旋 ,国共两党由内战到和平、有分裂到合作。

1937年8月,中共接受国民党的军事改编。

1937年9月, ,抗日民族统一战线正式建立。

4.抗日民族统一战线的建立教学过程(新授)之二

基于国共合作抗战的全民族抗战1.国共双方主要抗战史实抗战初期蒋介石致八路军方面的战斗嘉奖电

2.两个战场的特点和关系 3.各阶层的抗日斗争4.抗日战争的胜利(视频观看)日本投降不久在重庆的一次庆祝酒会上,有过这样一个谜语,谜面是“抗战胜利”,谜底是打中国古代人物。结果有4种答案,“苏武”、“屈原”、“蒋干”和“共工”。后人认为还可以是“华雄”、“华佗”。教学过程(新授)之三抗战胜利的历史地位抗战胜利的历史地位中国由屈辱走向复兴民族自尊、自信的重要起点中国崛起于世界舞台2.(民族精神)抗战胜利是民族自尊、自信的重要起点。3.(中国的国际地位)中国从此站了起来!教学过程(新授)之四 基于现实的一点思考基于现实的一点历史思考个人、党派与民族教学过程(小结)之 核心内容全呈现团结就是力量——伟大的抗日战争国共合作的实现中日双方战前实力对比国共双方态度的变化抗日民族统一战线的建立基于国共合作抗战的全民族抗战主要的抗战史实两个战场的特点和关系抗战的胜利抗战胜利的历史地位中国由屈辱走向复兴中国崛起于世界舞台民族自尊、自信的重要起点基于现实的一点历史思考个人、党派与民族其它各阶层的抗战本课设计的新颖之处与亮点所在1、设计时力求做到三个结合:将学术研究动态和课标相结合,将课内外教学资源相结合,将教师的教和学生的学相结合。2、在三维目标的确立上,不是将其机械的割裂,而是基于知识,借助于过程与方法,在学生认知的历程中体验和理解情感、态度与价值观。3、在教学过程中教师时刻关注学生的行为,基于他们的行为而考虑应对的策略。4、本课反复使用人民版教材所提供的史料,这是在用教材教而不是教教材 课堂形势千变万化,上课如果仅是照本宣科,再精彩的设计也会变得平淡无奇。为此,我个人觉得还要做到以下两点:

1、在充分研读课标、教材和学生的基础上,多备几套方案。

2、课堂上要时刻关注学生,与学生展开对话,在对话中提高教学的质量和效益。谢谢指导

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭