专题21 生命起源和生物进化【名师导航】中考生物一轮复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 专题21 生命起源和生物进化【名师导航】中考生物一轮复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-17 20:47:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

专题21 生命起源和生物进化

对地球上生命的起源的理解认识的考查,难度不大,题型多样,米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。对生物进化的原因的认识,生物进化的总体趋势知识点属于基础知识,是中考热点,一般为选择题、填空题,常结合生物进化的大致过程图出题。

一:生命的起源

1、原始大气成分:水蒸气、氢气、甲烷、氨、二氧化碳和硫化氢等。原始大气没有氧气。

2、米勒的实验:

3、实验结论:原始地球条件下虽不能形成生命,但从小分子无机物到小分子有机物(氨基酸)这个过程是可以实现的。

(1)密闭实验装置内循环流动气体模拟的是原始地球中的原始大气。

(2)火花放电模拟的是原始地球中的紫外线、闪电、高温等条件。

(3)反应后的气体和水蒸气形成的液体相当于原始海洋。

(4)米勒实验的结论:在原始地球上,无机小分子物质可以形成有机小分子物质。

4、研究生命起源的方法:推测法。

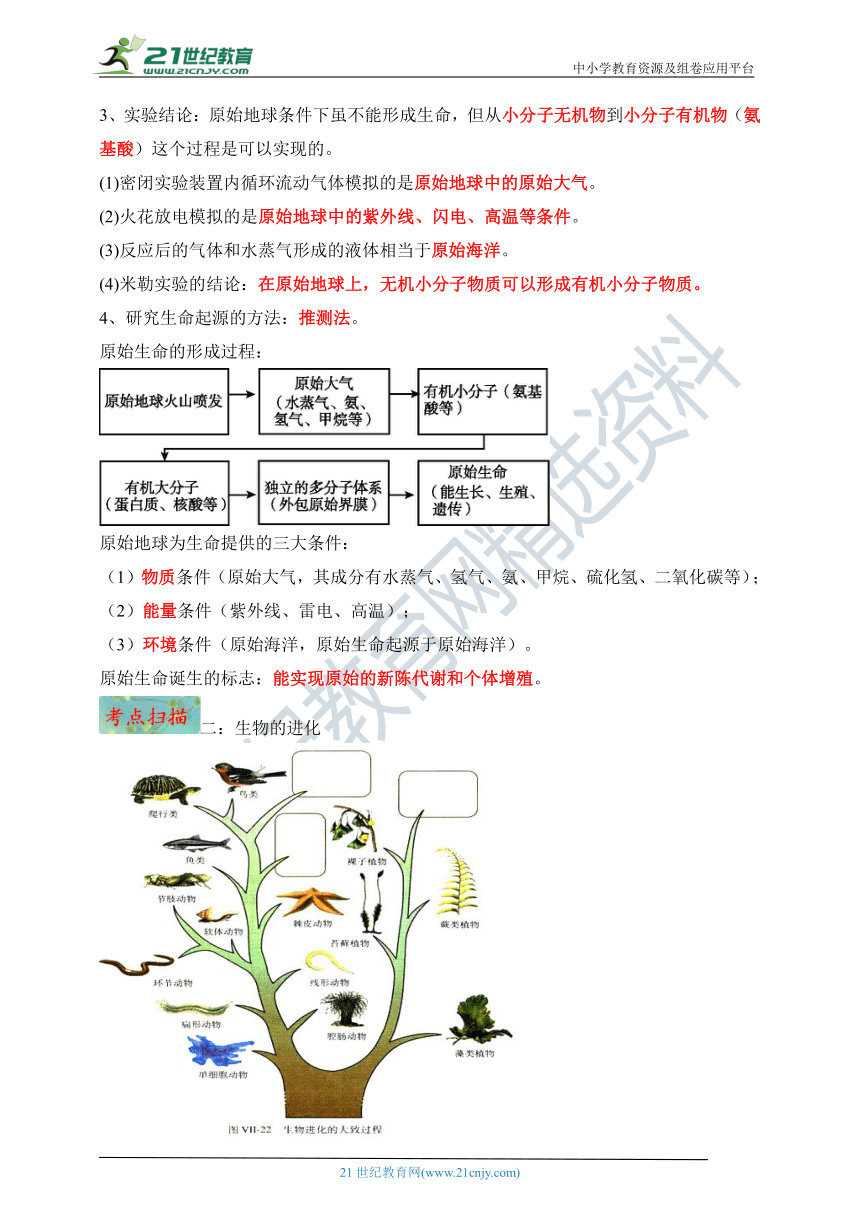

原始生命的形成过程:

原始地球为生命提供的三大条件:

(1)物质条件(原始大气,其成分有水蒸气、氢气、氨、甲烷、硫化氢、二氧化碳等);

(2)能量条件(紫外线、雷电、高温);

(3)环境条件(原始海洋,原始生命起源于原始海洋)。

原始生命诞生的标志:能实现原始的新陈代谢和个体增殖。

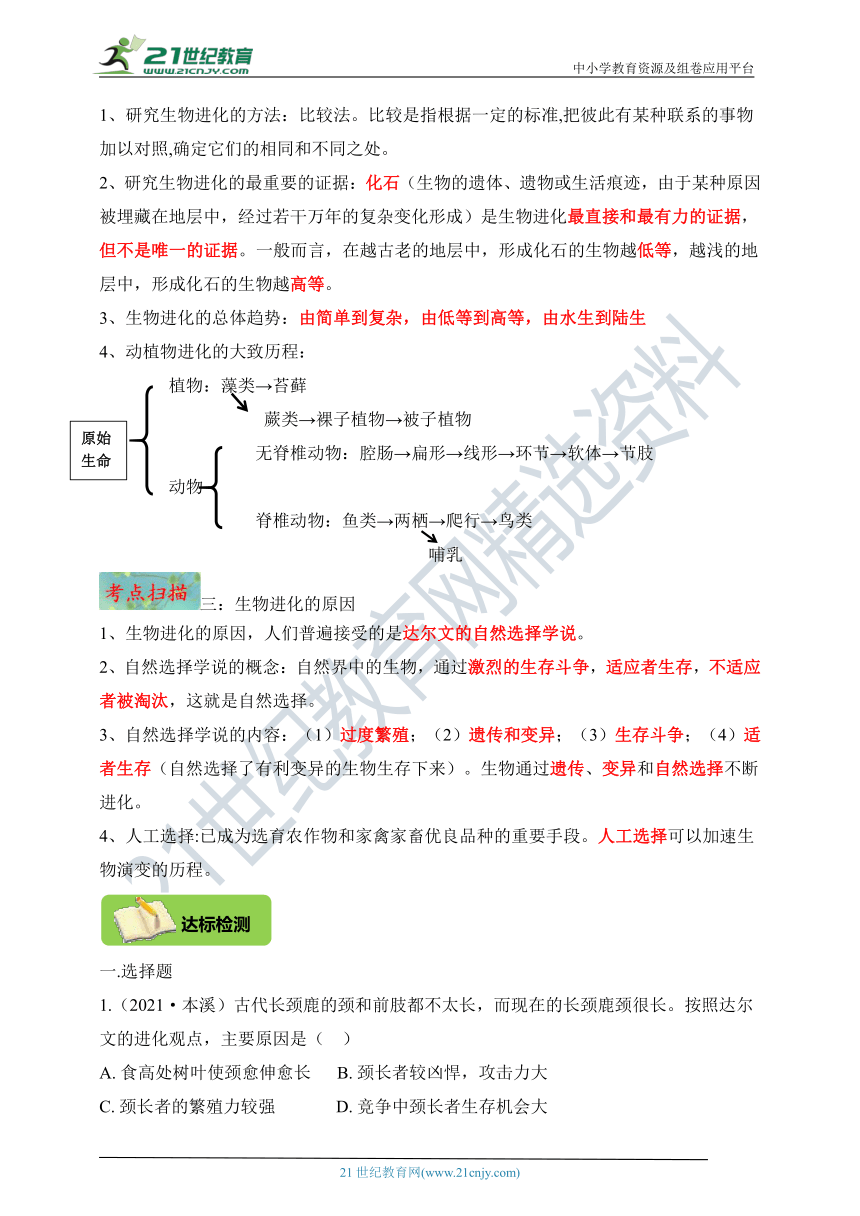

二:生物的进化

1、研究生物进化的方法:比较法。比较是指根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处。

2、研究生物进化的最重要的证据:化石(生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成)是生物进化最直接和最有力的证据,但不是唯一的证据。一般而言,在越古老的地层中,形成化石的生物越低等,越浅的地层中,形成化石的生物越高等。

3、生物进化的总体趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

4、动植物进化的大致历程:

植物:藻类→苔藓

蕨类→裸子植物→被子植物

无脊椎动物:腔肠→扁形→线形→环节→软体→节肢

动物

脊椎动物:鱼类→两栖→爬行→鸟类

哺乳

三:生物进化的原因

1、生物进化的原因,人们普遍接受的是达尔文的自然选择学说。

2、自然选择学说的概念:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。

3、自然选择学说的内容:(1)过度繁殖;(2)遗传和变异;(3)生存斗争;(4)适者生存(自然选择了有利变异的生物生存下来)。生物通过遗传、变异和自然选择不断进化。

4、人工选择:已成为选育农作物和家禽家畜优良品种的重要手段。人工选择可以加速生物演变的历程。

一.选择题

1.(2021·本溪)古代长颈鹿的颈和前肢都不太长,而现在的长颈鹿颈很长。按照达尔文的进化观点,主要原因是( )

A. 食高处树叶使颈愈伸愈长 B. 颈长者较凶悍,攻击力大

C. 颈长者的繁殖力较强 D. 竞争中颈长者生存机会大

2.(2021·湘西)用达尔文的进化论观点分析,动物的保护色是( )

A. 环境进化的结果 B. 生存竞争的结果

C. 自然选择的结果 D. 人工选择的结果

3.(2021·荆门)青毒素是人类发现的第一种抗生素,刚开始杀菌效果非常好。随着青霉素在全世界广泛使用,细菌对青霉素的抗药性逐渐增强,青霉素的使用剂量越来越大,而杀菌效果却越来越弱。如今,青霉素正淡出历史舞台,被其它抗生素所替代。对此解释合理的是( )

A. 细菌为了适应青霉素,产生了抗药性变异

B. 长期使用青霉素,刺激细菌产生了抗药性变异

C. 在青霉素的选择下,具抗药性的变异细菌更易生存,导致抗药性细菌比例逐渐增高

D. 青毒素的药性不稳定,长期使用过程中慢慢失效了

4.(2021·株洲)如图是反映滥用抗生素现象的漫画,以下说法错误的是( )

A. 滥用抗生素可能会导致超级细菌的产生

B. 抗生素会诱导细菌发生变异

C. 细菌发生的变异有的是有利的,有的是不利的

D. 服用抗生素不但会杀死体内的有害细菌,也会杀死体内的有益细菌

5.(2021·永州)下列关于生命起源和生物进化的叙述,错误的是( )

A. 生命起源的化学演化学说逐渐为大多数人所认同

B. 越复杂、越高等的生物化石总是出现在越古老的地层里

C. 人类进化过程中脑容量的逐渐增加是最显著的变化之一

D. 对同种生物而言,具有有利变异的个体容易在生存斗争中获胜,并繁殖后代

6.(2021·江津)下列生物现象中,属于拟态的是( )

A. 雷鸟的羽毛夏季为棕褐色,冬季变成白色

B. 枯叶蝶双翅合拢时像枯叶

C. 绿色青蛙浮在池塘浮萍中,很难被昆虫发现

D. 菟丝子寄生在豆科植物上

7.(2021·江津)下列有关生命的起源和生物进化的叙述,正确的是( )

A. 化石为生物的进化提供了唯一的证据

B. 生物的遗传、变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化

C. 生物的变异是定向的,决定着生物进化的方向

D. 生物的进化遵循从水生到陆生,从小型到大型,从简单到复杂的规律

8.(2021·营口)下列与达尔文的自然选择学说不相符的是( )

A. 生物普遍具有很强的繁殖能力

B. 变异的存在为自然选择提供了丰富的素材

C. 生物的变异是不定向的,自然选择也是不定向的

D. 自然选择是通过生存斗争,适者生存,不适者被淘汰的过程

9.(2021·娄底)通过对不同种类生物的基因和蛋白质(如细胞色素C)进行比较,可以知道这些生物之间亲缘关系的远近。下面表格中与人类亲缘关系最远的是( )

物种 黑猩猩 马 小麦 酵母菌

差异氨基酸数目 0 12 35 44

(注:数字表示相应物种的细胞色素C与人的细胞色素C不同的氨基酸数目)

A. 黑猩猩 B. 马 C. 小麦 D. 酵母菌

10.(2021·娄底)某种兰花有细长的花矩,花矩底部贮存着花蜜,这种兰花的传粉需借助具有细长口器的蛾在吸食花蜜的过程中完成。下列叙述正确的是( )

A. 花矩变长是长期自然选择的结果

B. 花矩和口器的进化与遗传变异无关

C. 蛾的口器会因吸食花蜜而越变越长

D. 蛾口器的特征决定兰花花矩变异的方向

11.(2021·南海)下列关于生物进化的叙述错误的是( )

A. 化石是研究生物进化的唯一证据

B. 生物进化的趋势是由低等到高等

C. 在生存斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来

D. 达尔文认为,生物会为争夺必需的生活资源进行生存斗争

12.(2021·北京)考古学家在三星堆遗址发现了古象牙,通过将象牙中残存的DNA与现有象群DNA进行比较,可以推测两者的亲缘关系。下列相关叙述错误的是( )

A. 通过一定技术手段可估测古象生存年代

B. 所发现的古象牙能为生物进化提供证据

C. 古象牙中残存的DNA携带了遗传信息

D. 两者的DNA差异越小,亲缘关系越远

13.(2021·太原)研究发现,多数新型农药应用多年后就逐渐失效。下列对这一现象的解释符合达尔文进化理论的是( )

A. 农药质量下降,喷洒技术落后

B. 害虫为了适应环境,产生了抗药性

C. 农药选择了具有抗药性变异的害虫存活下来

D. 部分害虫可以对农药进行选择性逃避,通过学习行为产生抗药性

14.(2021·通辽)下列关于生命起源和进化的叙述中,正确的是( )

A. 脊椎动物的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

B. 长颈鹿的脖子变长是长期使用的结果

C. 米勒模拟原始地球的条件和大气成分,合成了多种蛋白质

D. 在地质年代较晚近的地层中也可能找到低等生物的化石

15.(2021·长沙)比较法是研究生物进化的常用方法。比较鲸的鳍状前肢、鹰翅膀的骨骼形态及排列,可推测两者( )

A. 运动方式相同 B. 食物来源相同 C. 有共同的祖先 D. 生活环境相同

16.(2021·张家界)推测是根据已知的事物,通过思维活动,对未知事物的真相提出一定的看法。“地球上的生命来自外星球”这一生命起源的推测得到了部分人的认可,理由是( )

A. 米勒的实验为该推测提供了证据 B. 原始地球条件下不可能形成有机物

C. 陨石和星际空间发现了数十种有机物 D. 目前在其它星球上已经发现了原始生命

17.(2021·张家界)远离陆地的某海洋小岛风景秀丽,周围海域风大浪急。观察岛上的昆虫时发现,岛上生活着正常翅、无翅和残翅的昆虫。下列相关叙述错误的是( )

A. 为适应风大浪急的环境,昆虫出现了无翅和残翅的变异

B. 在遗传学上,昆虫的无翅或残翅属于可遗传的变异

C. 对于生活在岛上的昆虫来说,无翅或残翅都是有利变异

D. 海岛的特殊环境对昆虫的翅形起着选择的作用

18.(2021·齐齐哈尔)下列关于生命起源和生物进化的叙述,正确的是( )

A. 原始大气中含有氧气

B. 生物由陆生向水生进化

C. 人类的祖先是黑猩猩

D. 化石是生物进化的重要证据

19.(2021·海南)下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A. 孔子鸟既像鸟又像爬行动物,由此可以推断鸟类可能是由爬行类进化来的

B. 不同物种之间在相互影响中不断进化和发展

C. 原始哺乳动物为适应不同环境而进化为现存的各种哺乳动物

D. 脊椎动物由低等到高等的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类

20.(2021·海南)下列动物中,与其它动物亲缘关系最远的是( )

A. 海葵 B. 海马 C. 鲸鱼 D. 海豹

二.综合题

21.(2021·大同)中国古动物博物馆是一座介绍史前脊椎动物起源和进化的国家级博物馆,展现了各类群动物的丰富化石,清晰的勾勒出脊椎动物的发展。根据图中各类脊椎动物的化石,回答问题:

(1).图中化石反映了动物类群由海洋向陆地进化,并不断征服陆地的过程。这些生物通过________、________和________, 不断进化。

(2).上述形成化石的动物中,真正开始完全适应陆地生活的是从化石[________ ]开始,原因是此类动物的________不受水的限制。

(3).孔子鸟化石发现于中国辽宁省,是迄今为止发现的与现代鸟类特征最接近的古鸟类。大部分现代鸟类能够飞行,体现了生物结构与功能的________ 性。

22.(2021·烟台)经过三年的学习,我们在理解生物学概念的同时更加深了对生命的认知。让我们从不同的认知水平来认识生命,解释生命现象。

(1).从分子水平看、如图一中[________ ] ________是位于染色体上的生物大分子,其上有遗传效应的片段叫做________ , 可以控制生物的性状,说明结构与功能是相适应的。

(2).从细胞水平看,叶绿体和________ 是细胞中的两种能量转换器,细胞内物质的合成与分解总是伴随着能量的储存与释放。细胞中分解有机物释放能量的表达式为________________________________________ 。

(3).从器官(系统)水平看,人体内经过如图一中A、B、C、D、E等生理过程,组织细胞从血液中获得了养料和氧气用于生命活动,代谢废物最终由肺和肾脏等排出体外,从而维持了内环境的稳定。其中,肾脏在净化血液的同时,也调节了人体内________的平衡,图中D表示________的过滤作用。

(4).从个体(群体)水平看、生物的多样性和适应性是进化的结果。如图二显示植物各类群间的亲缘关系,最早出现在陆地的植物类群是[________]________植物,是由原始的藻类植物进化来的。乙出现了________ 组织,但仍用孢子繁殖,而种子植物才是真正适应陆地生活的类群。由此体现了植物进化的总体趋势是________。

23.(2021·晋中)海洋探秘

资料一 《海错图》是我国清代画家兼生物爱好者聂璜绘制的一本海洋生物图鉴,也是中国海洋文化的宝库。以下是书中描绘的一些海洋动物:

资料二 自20世纪90年代末起,中国在深海勘查方面获得了一批创新性成果,正在跨入海洋强国的行列。特别是“蛟龙”号、“奋斗者”号等载人潜水器的应用,逐渐揭开了海洋深处的神秘面纱。科学家发现,海底有热泉、冷泉等不同类型的生态系统。自养细菌以甲烷、硫化物等作为营养物质和能量的来源,成为热泉和冷泉生态系统的生产者。直接或间接以这些自养细菌为食的动物有蛤类、蠕虫、海虾、螃蟹和少数鱼类等。这些鲜为人知的生物在压力巨大、漆黑一片的海底世界形成了繁华的生命奇景。

分析以上资料,结合所学知识回答问题:

(1)请从资料一所示动物中任选其二,将其所属动物类群名称,以及该类群的主要特征填入下表:【温馨提示:不同动物的内容不能答成一样哦!】

所选动物

所属类群

该类群的主要特征(各答一点即可)

(2)海底有热泉、冷泉等生态系统,与浅海生态系统存在较大差异,这体现了________的多样性。其生物种类也有明显的不同。这体现了物种的多样性,其实质是________的多样性。

(3)你认为海底生态系统与我们所熟知的海洋生态系统相比,有什么不同呢 (答出两点即可)

(4)海底热泉成为科学家研究地球生命起源的一个重要窗口,原因之一是目前大多数科学家认同原始生命诞生的场所是________。

(5)科学家从海底沉积物中分离出一些来自古细菌的DNA片段,而这些DNA片段所包含的某此基因已被发现存在于真核生物中,这说明________。

(6)山西属于内陆省份,但对于保护海洋我们也有一份责任。为什么远离海洋的我们也有可能对海洋产生影响呢

24.(2021·娄底)科学家们通过对不同年代化石的纵向比较,以及对现存生物的横向比较等方法,推断出了生物进化的大致过程如上图所示,据图回答:

(1)海马是一种经济价值较高的名贵中药,具有强身健体、补肾壮阳、舒筋活络、消炎止痛、镇静安神、止咳平喘等药用功能。因生活在海中,外形似马而得名,其实属于鱼类,判断的依据是________(答出两点主要特征)。

(2)鲸属于图中的________(填字母),其特点是________(答出两点主要特征)。

(3)有些无脊椎动物能够分泌石灰质,固定二氧化碳,在维持生物圈的碳——氧平衡中有一定的作用,它们属于________动物。为缓解全球气候变暖,我国承诺2060年达到“碳中和”,请你说出两种减少大气中二氧化碳的措施________。

25.(2021·宜昌)生物从无到有、到如今种类繁多,经历了漫长的进化过程,该过程中进化与适应观、结构与功能观等生命观念体现得淋漓尽致。请作答:

(1)原始地球上尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的________,它们汇集到原始海洋中经过漫长岁月才形成原始生命,最终进化成现在的生命,其中人类和现代类人猿的共同祖先是________。

(2)关于进化的原因,以洞穴生活的墨西哥脂鲤盲鱼(如图)种群出现为例说明:脂鲤有很强的繁殖能力,它们为了获得足够的食物和空间进行________,脂鲤具有遗传和变异的特性,变异是________的(填“定向”或“不定向”);正常脂鲤遗传时变异产生了盲鱼,而盲鱼在洞穴生活中是有利变异更容易生存,并将这些变异遗传给下一代,最终形成新的种群。

(3)各种生物在进化过程中,形成了各自适应环境的形态结构和________;在现存的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在进化过程中绝灭,而且分布还非常广泛,为什么?________

(4)生物的适应性普遍存在,请填表。

生物的形态结构特征 特征适应点解读

①:小肠________(具有何结构,答一条) 与消化和吸收功能相适应

②:蛔虫体表有角质层 能防止人体消化液侵蚀,适于________生活

(5)生物通过________使得生命在生物圈中世代相续、生生不息,而生物的进化又使得生命不断发展。从“进化和适应观”来说,你如何看待现在紧张的学习和生活?(答一条)________。

答案解析部分

1.【答案】 D

【解析】A.“食高处树叶使颈愈伸愈长”属于用进废退观点,不能科学解释生物进化,A不符合题意。

B.“颈长者”主要优势在于可以吃到高处树叶,B不符合题意。

C.“颈长者”主要优势在于可以吃到高处树叶,C不符合题意。

D.“颈长”属于有利变异,有利于吃到高处树叶。竞争中颈长者生存机会大,D符合题意。

2.【答案】 C

【解析】动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。动物的保护色有利于躲避敌害或捕食猎物。保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果。

3.【答案】 C

【解析】A.自然界中的细菌具有很强的繁殖能力,生物个体都有遗传和变异的特性,因此细菌的抗药性本来就存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,抗药性弱的个体最终被淘汰,A不符合题意。

B.极少数抗药性强的细菌活下来并繁殖后代,表明抗药性强的细菌是适应环境的,因此这是适者生存,不是产生了抗药性变异,B不符合题意。

C.细菌的变异是不定向的,细菌产生抗药性的原因是抗毒素起到了选择作用,使抗药性强的个体生存下来,C符合题意。

D.细菌对青霉素的抗药性增强是长期自然选择的结果,不是青毒素的药性不稳定,D不符合题意。

4.【答案】 B

【解析】A.滥用抗生素可能会导致超级细菌的产生,不符合题意。

B.细菌的变异是在使用抗生素之前就有的,抗生素只能对细菌的变异进行选择,符合题意。

C.细菌发生的变异有的是有利的,有的是不利的,不符合题意。

D.抗生素在杀死一些病原体的时候,也会杀死对人体有益的细菌,不符合题意。

5.【答案】 B

【解析】A.在众多的生命起源学说中,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说,A不符合题意。

B.化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期形成的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生。所以化石记录显示,在越晚形成的地层里形成化石的生物越复杂、高等,陆生的越多,但是也有简单的、低等的、水生生物,B符合题意。

C.在人类进化过程中脑容量的增加是最显著的变化之一,C不符合题意。

D.对同种生物而言,具有有利变异的个体容易在生存斗争中获胜,并繁殖后代,这叫适者生存,D不符合题意。

6.【答案】 B

【解析】A.雷鸟的羽毛夏季为棕褐色,冬季变成白色,是保护色,A不符合题意。

B.枯叶蝶双翅合拢时像枯叶,属于拟态,B符合题意。

C.绿色青蛙浮在池塘浮萍中,很难被昆虫发现,是保护色,C不符合题意。

D.菟丝子寄生在豆科植物上,体现了物种之间的寄生关系,D不符合题意。

7.【答案】 B

【解析】A.生物进化的证据有化石证据、比较解剖上的证据、胚胎学上的证据等,化石是生物进化的重要证据但不是唯一证据,A不符合题意。

B.根据自然选择理论:遗传和变异是基础,过度繁殖是前提,生存斗争是手段,适者生存是结果。故生物的遗传、变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化,B符合题意。

C.生物的变异是不定向的,自然选择决定着生物进化的方向,C不符合题意。

D.生物的进化的一般规律是: 由简单到复杂,由水生到陆生,由低等到高等,D不符合题意。

8.【答案】 C

【解析】A.生物普遍具有很强的繁殖能力,称为“过度繁殖”,A不符合题意。

B.变异的存在为自然选择提供了丰富的素材,是自然选择的基础,B不符合题意。

C.生物的变异是不定向的,但一定的环境条件下,自然选择是定向的,C符合题意。

D.由分析可知:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择,D不符合题意。

9.【答案】 D

【解析】由表格可知:人与酵母菌氨基酸数目差异最大,因此亲缘关系最远,D符合题意。

10.【答案】 A

【解析】A.花矩变长是长期自然选择的结果,口器与花矩的相互适应是共同进化的结果,A符合题意。

B.遗传变异是生物进化的基础,花矩和口器的进化与遗传变异息息相关,B不符合题意。

C.蛾的口器越来越长是兰花花矩选择的结果,C不符合题意。

D.变异是不定向的,娥的口器对兰花花矩进行了选择作用,但不能决定兰花花矩变异的方向,D不符合题意。

11.【答案】 A

【解析】A.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、比较全面的证据,不是唯一证据,符合题意。

B.在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。不符合题意。

C.自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。不符合题意。

D.自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代,即过度繁殖。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。不符合题意。

12.【答案】 D

【解析】AB.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,因此通过一定技术手段可估测古象生存年代,所发现的古象牙能为生物进化提供证据,AB不符合题意。

C.DNA是生物体的主要遗传物质,携带遗传信息,C不符合题意。

D.两者的DNA差异越小,亲缘关系越近,D符合题意。

13.【答案】 C

【解析】新型农药失效,其原因是:害虫存在遗传和变异,既有不抗药的个体,也有抗药的个体,施加农药后,杀死无抗药性的害虫,有抗药性的害虫存活下来,并将抗药性基因保留下来遗传给后代,使得无抗药性个体淘汰,种群的抗药性增强。这是农药对抗药性变异进行了定向选择,是长期自然选择的结果。

14.【答案】 D

【解析】A.脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类,A不符合题意。

B.达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢长和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢短和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢短和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿。因此,达尔文认为长颈鹿脖子变长的原因是自然选择的结果,B不符合题意。

C.在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程,米勒用实验验证了这一步,米勒实验模拟了原始大气的成分,在火花放电的情况下最终产生了多种氨基酸等有机小分子物质,C不符合题意。

D.化石在地层中出现的顺序,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多,没有高等的生物。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,而低等的生物化石相对较少。但是不能太绝对,因为由于地质作用可能把地质年代较老的地层粉碎后变质成较新的地层,常见的是沉积岩,因此地质年代较近的地层中有可能有低等生物化石,D符合题意。

15.【答案】 C

【解析】比较鲸的鳍状前肢、鹰翅膀的骨骼形态及排列 ,发现他们有许多共同特征,科学家把它们进行比较分析,推测它们是由共同祖先进化而来的。

16.【答案】 C

【解析】A.米勒的实验向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,A不符合题意。

B.米勒实验证明在原始地球条件下可能形成有机物,B不符合题意。

C.“陨石和星际空间发现了数十种有机物”为“地球上的生命来自外星球”这一生命起源的推测提供了证据,C符合题意。

D.目前在其它星球上尚未发现了原始生命,D不符合题意。

17.【答案】 A

【解析】A.变异不是生物的自主选择,故昆虫不能通过主动的变异,产生无翅和残翅的性状,A符合题意。

B.生物的变异是由于遗传物质发生改变引起的,这种变异能遗传给下一代,称为可遗传的变异。生物的变异是由于环境条件引起的,遗传物质没有发生改变,这种变异一般不能遗传给下一代,称为不可遗传的变异。故在遗传学上,昆虫的无翅或残翅能够遗传给下一代,属于可遗传的变异,B不符合题意。

C.小岛周围海域风大浪急,有翅的昆虫常常被大风吹到海里淹死,因而生存和繁殖后代的机会较少,故有翅属于不利变异,而无翅或残翅是有利变异,C不符合题意。

D.结合分析可知:海岛的特殊环境对昆虫的翅形起着自然选择的作用,D不符合题意。

18.【答案】 D

【解析】A.原始大气包括水蒸气、氢、氨、甲烷等,与现在大气主要的区别是没有氧气,A不符合题意。

B.由分析可知,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,与古老地层相比,近代地层陆生生物的化石种类所占比率较高,这一现象说明生物由水生到陆生进化,B不符合题意。

C.在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支进化为现代类人猿,以树栖生活为主;另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,因此人类的祖先是森林古猿,C不符合题意。

D.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、最重要的、比较全面的证据,D符合题意。

19.【答案】 C

【解析】A.通过对郑氏始孔子鸟化石的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物,根据以上特征,科学家认为始祖鸟是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,由此可以推断鸟类可能是由爬 行类进化来的,A不符合题意。

B.不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。生物进化过程实际上是生物与生物、生物与无机环境共同进化的过程,进化导致生物多样性,B不符合题意。

C.生物与环境相适应,原始哺乳动物的生活环境不同,经过长期的自然选择形成了适应各自环境的不同特点,进化为原始的各类哺乳动物,这是自然选择的结果。而不是原始哺乳动物为适应不同的环境而主动进化,C符合题意。

D.结合分析可知:脊椎动物由低等到高等的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类,D不符合题意。

20.【答案】 A

【解析】海葵属于腔肠动物,体内没有脊柱,属于无脊椎动物,海马属于鱼,鲸鱼、海豹属于哺乳动物,生活在水中,体内都有脊柱,属于脊椎动物。

21.【答案】 (1)遗传;变异;自然选择

(2)C;生殖发育

(3)适应

【解析】(1)生物通过遗传、变异和自然选择不断进化。

(2)图中的C恐龙属于爬行动物。爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,这些结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活。

(3)孔子鸟化石发现于中国辽宁省,是迄今为止发现的与现代鸟类特征最接近的古鸟类。多数鸟类营飞行生活,其结构特征总是与其功能相适应的。如鸟的体形呈流线型,可减少飞行时空气的阻力,适于飞行。

22.【答案】 (1)①;DNA;基因

(2)线粒体;有机物+氧→二氧化碳+水+能量

(3)水和无机盐;肾小球和肾小囊内壁

【解析】(1)从分子水平看、图一中①DNA分子由两条长链组成,它们像旋转的楼梯一样互相盘旋,构成了规则的双螺旋结构。DNA上决定生物性状的小单位,叫基因,基因是DNA上具有特定遗传效应的片段。基因含有特定的遗传信息能决定生物的性状,生物的性状是由基因决定的。一条染色体一般有一个DNA分子,一条DNA上有许许多多的基因。

(2)细胞中的能量转换器有叶绿体和线粒体。叶绿体是绿色植物细胞中广泛存在的一种含有叶绿素等色素的质体,是植物细胞进行光合作用的场所。线粒体是广泛存在于动物细胞和植物细胞中的细胞器,是细胞呼吸产生能量的主要场所。在线粒体内,有机物与氧结合,经过复杂的过程,分解为简单的小分子物质水和二氧化碳同时将有机物中的能量释放出来,供生物利用。呼吸作用消耗氧气分解有机物释放能量。呼吸作用的表达式为:有机物+氧→二氧化碳+水+能量。

(3)肾脏中形成的尿液,经过肾盂流入输尿管,再流入膀胱,在膀胱内暂时储存。膀胱内储存了一定的尿液后,膀胱就会绷紧,产生尿意。在大脑的支配下,尿经尿道排出体外。人体排尿,不但起排出废物的作用,而且对调节体内水分和无机盐的平衡,维持组织细胞正常的生理功能也有重要作用。血液流经图中D肾小球时,除了血细胞和大分子的蛋白质外,血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质过滤到肾小囊内,形成原尿。图中E表示肾小管重吸收作用。原尿流经肾小管时,被进一步地吸收,称为重吸收。

(4)从个体(群体)水平看、生物的多样性和适应性是进化的结果。地球上多样的生物都是由古代的生物进化而来的.如图二显示植物各类群间的亲缘关系,最早出现在陆地的植物类群是甲苔藓植物,是由原始的藻类植物进化来的。乙蕨类植物出现了输导组织,但仍用孢子繁殖,而种子植物才是真正适应陆地生活的类群。从图中可以看出生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

23.【答案】 (1)

所选动物 章鱼 海鲫鱼 海葵 螃蟹

所属类群 软体动物 鱼类 腔肠动物 节肢动物

该类群的主要特征(各答一点即可) ①柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳;②运动器官是足(任答一点即可) ①生活在水中;②体表常有鳞片覆盖;③用鳃呼吸;④通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳(任答一点即可) ①身体呈辐射对称;②体表有刺细胞;③有口无肛门(任答一点即可) ①体表有坚韧的外骨骼;②身体和附肢都分节(任答一点即可)

(2)生态系统;基因(或“遗传物质”)

(3)生产者为自养细菌(或“没有绿色植物”);食物链比较简单;生物种类相对较少;缺少大型动物(或“动物多为小型动物”);水的压力较大;环境黑暗(或“没有光”);缺少氧

(4)原始海洋

(5)古细菌与真核生物有一定的亲缘关系(或“古细菌与真核生物可能有共同的祖先”)

(6)生态系统之间有着密切的联系(或“生物圈是一个统一的整体”。答“我们身边的河流最终会汇入海洋”、“大气在不停地有规律地循环流动,水和水蒸气也在全球范围内运动”亦可)

【解析】(1)图中,章鱼是软体动物,基本特征如下:柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳,运动器官是足;海鲫鱼属于鱼类,基本特征:生活在水中,体表常有鳞片覆盖,用鳃呼吸,通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳;海葵属于腔肠动物,腔肠动物身体呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门;螃蟹属于节肢动物,节肢动物体表有坚韧的外骨骼,身体和附肢都分节。

(2)生态系统是环境与生物的统一整体,海底的热泉、冷泉生态系统中,因环境不同,生活的生物类群不同,与浅海生态系统存在较大差异,这体现了生态系统的多样性,生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,生物种类的多样性是指一定区域内生物钟类(包括动物、植物、微生物)的丰富性,基因的多样性是指物种的种内个体或种群间的基因变化,不同物种之间基因组成差别很大,生物的性

状是由基因决定的,组成生物的基因也成千上万,但同种生物之间的基因也有差别,基因的多样性决定了生物种类的多样性,因此生物种类的多样性实质上是基因的多样性,即遗传多样性。

(3)海底没有光照,不适合绿色植物生活,所以,海底生态系统中的生产者一般为自养型的细菌,因海底温度低,生活的生物少,食物链比较简单,海底压力较大,因为没有绿色植物,所以水中缺少氧气。

(4)海底热泉成为科学家研究地球生命起源的一个重要窗口,原因之一是目前大多数科学家认同原始生命诞生的场所是原始海洋。

(5)根据题干所述,科学家从海底沉积物中分离出一些来自古细菌的DNA片段,而这些DNA片段所包含的某此基因已被发现存在于真核生物中,这说明古细菌与真核生物有一定的亲缘关系(或“古细菌与真核生物可能有共同的祖先”)。

(6)生物圈是有生物生存的圈层,包括所有生物生活及生物生活的环境,是我们生活的共同家园,是地球上最大的生态系统,包括了地球上有的生态系统,各生态系统之间有着密切的联系,尽管我们生活在内陆,但我们的行为也会对环境产生影响,我们身边的河流最终会汇入海洋,所以我们要爱护身边的河流,爱护河流就是间接的爱护了海洋。

24.【答案】 (1)海马生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游冰,体表有鳞片

(2)A;胎生、哺乳

(3)腔肠、软体;植树造林,减少化石燃料的使用、大力发展新能源

【解析】(1)海马用鳃呼吸,用鳍游泳,因此属于鱼类。

(2)鲸属于图中的A哺乳类动物,其特点是胎生、哺乳。

(3)珊瑚虫分泌的石灰质物质堆积能够构成珊瑚礁,珊瑚虫属于腔肠动物,珊瑚礁能形成岛屿、加固海岸、为鱼类提供栖息地,能固定二氧化碳;一些软体动物的外套膜能够分泌石灰质形成贝壳,能固定二氧化碳,在维持生物圈的碳——氧平衡中有一定的作用。植树造林,减少化石燃料的使用、大力发展新能源都能减少大气中的二氧化碳。

25.【答案】 (1)有机物;森林古猿

(2)生存斗争;不定向应该努力学习,争取做个对社会有用的人;努力学习各种知识、文化、生活技能等

(3)生活习性;因为这些生物能够适应环境的不断变化(答出要点“能适应环境”即可)

(4)很长、有皱襞、有小肠绒毛、小肠绒毛内有丰富的毛细血管、小肠绒毛壁很薄、毛细血管壁很薄等;寄生

(5)生殖和发育;适应社会发展;为了更好地适应社会的发展,我应该努力学习,争取做个对社会有用的人;努力学习各种知识、文化、生活技能等

【解析】(1)原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的小分子有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机大分子物质,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。人猿的共同祖先是森林古猿。

(2)生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代.而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。脂鲤具有遗传和变异的特性,变异是不定向的,只有具有有利变异的盲鱼,在生存斗争中才容易活下来。

(3)现存的生物种类繁多,有简单、低等的生物,也有复杂、高等的生物,但都能够适应环境的不断变

化,因此它们可以生存下来。各种生物在进化过程中,形成了各自适应环境的形态结构和生活习性,适者生存。

(4)小肠长6米左右,内表面有皱襞和小肠绒毛,加大了消化和吸收的面积;小肠中含有多种消化液,能够消化多种食物;小肠绒毛壁、绒毛内的毛细血管壁都很薄,只有一层上皮细胞构成,有利于吸收营养物质。因此小肠是消化和吸收的主要场所。蛔虫营寄生生活,身体呈圆柱形,有口有肛门。体表有角质层,起保护作用,能防止人体消化液侵蚀,适于寄生生活。

(5)生物的遗传和变异是生物进化的基础,遗传和变异是通过生殖和发育实现的,生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化,使得生命在生物圈中世代相续、生生不息。为了更好地适应社会的发展,应该努力学习,争取做个对社会有用的人。

考纲解读

知识网络图

知识清单

原始

生命

达标检测

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

专题21 生命起源和生物进化

对地球上生命的起源的理解认识的考查,难度不大,题型多样,米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。对生物进化的原因的认识,生物进化的总体趋势知识点属于基础知识,是中考热点,一般为选择题、填空题,常结合生物进化的大致过程图出题。

一:生命的起源

1、原始大气成分:水蒸气、氢气、甲烷、氨、二氧化碳和硫化氢等。原始大气没有氧气。

2、米勒的实验:

3、实验结论:原始地球条件下虽不能形成生命,但从小分子无机物到小分子有机物(氨基酸)这个过程是可以实现的。

(1)密闭实验装置内循环流动气体模拟的是原始地球中的原始大气。

(2)火花放电模拟的是原始地球中的紫外线、闪电、高温等条件。

(3)反应后的气体和水蒸气形成的液体相当于原始海洋。

(4)米勒实验的结论:在原始地球上,无机小分子物质可以形成有机小分子物质。

4、研究生命起源的方法:推测法。

原始生命的形成过程:

原始地球为生命提供的三大条件:

(1)物质条件(原始大气,其成分有水蒸气、氢气、氨、甲烷、硫化氢、二氧化碳等);

(2)能量条件(紫外线、雷电、高温);

(3)环境条件(原始海洋,原始生命起源于原始海洋)。

原始生命诞生的标志:能实现原始的新陈代谢和个体增殖。

二:生物的进化

1、研究生物进化的方法:比较法。比较是指根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处。

2、研究生物进化的最重要的证据:化石(生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成)是生物进化最直接和最有力的证据,但不是唯一的证据。一般而言,在越古老的地层中,形成化石的生物越低等,越浅的地层中,形成化石的生物越高等。

3、生物进化的总体趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

4、动植物进化的大致历程:

植物:藻类→苔藓

蕨类→裸子植物→被子植物

无脊椎动物:腔肠→扁形→线形→环节→软体→节肢

动物

脊椎动物:鱼类→两栖→爬行→鸟类

哺乳

三:生物进化的原因

1、生物进化的原因,人们普遍接受的是达尔文的自然选择学说。

2、自然选择学说的概念:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。

3、自然选择学说的内容:(1)过度繁殖;(2)遗传和变异;(3)生存斗争;(4)适者生存(自然选择了有利变异的生物生存下来)。生物通过遗传、变异和自然选择不断进化。

4、人工选择:已成为选育农作物和家禽家畜优良品种的重要手段。人工选择可以加速生物演变的历程。

一.选择题

1.(2021·本溪)古代长颈鹿的颈和前肢都不太长,而现在的长颈鹿颈很长。按照达尔文的进化观点,主要原因是( )

A. 食高处树叶使颈愈伸愈长 B. 颈长者较凶悍,攻击力大

C. 颈长者的繁殖力较强 D. 竞争中颈长者生存机会大

2.(2021·湘西)用达尔文的进化论观点分析,动物的保护色是( )

A. 环境进化的结果 B. 生存竞争的结果

C. 自然选择的结果 D. 人工选择的结果

3.(2021·荆门)青毒素是人类发现的第一种抗生素,刚开始杀菌效果非常好。随着青霉素在全世界广泛使用,细菌对青霉素的抗药性逐渐增强,青霉素的使用剂量越来越大,而杀菌效果却越来越弱。如今,青霉素正淡出历史舞台,被其它抗生素所替代。对此解释合理的是( )

A. 细菌为了适应青霉素,产生了抗药性变异

B. 长期使用青霉素,刺激细菌产生了抗药性变异

C. 在青霉素的选择下,具抗药性的变异细菌更易生存,导致抗药性细菌比例逐渐增高

D. 青毒素的药性不稳定,长期使用过程中慢慢失效了

4.(2021·株洲)如图是反映滥用抗生素现象的漫画,以下说法错误的是( )

A. 滥用抗生素可能会导致超级细菌的产生

B. 抗生素会诱导细菌发生变异

C. 细菌发生的变异有的是有利的,有的是不利的

D. 服用抗生素不但会杀死体内的有害细菌,也会杀死体内的有益细菌

5.(2021·永州)下列关于生命起源和生物进化的叙述,错误的是( )

A. 生命起源的化学演化学说逐渐为大多数人所认同

B. 越复杂、越高等的生物化石总是出现在越古老的地层里

C. 人类进化过程中脑容量的逐渐增加是最显著的变化之一

D. 对同种生物而言,具有有利变异的个体容易在生存斗争中获胜,并繁殖后代

6.(2021·江津)下列生物现象中,属于拟态的是( )

A. 雷鸟的羽毛夏季为棕褐色,冬季变成白色

B. 枯叶蝶双翅合拢时像枯叶

C. 绿色青蛙浮在池塘浮萍中,很难被昆虫发现

D. 菟丝子寄生在豆科植物上

7.(2021·江津)下列有关生命的起源和生物进化的叙述,正确的是( )

A. 化石为生物的进化提供了唯一的证据

B. 生物的遗传、变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化

C. 生物的变异是定向的,决定着生物进化的方向

D. 生物的进化遵循从水生到陆生,从小型到大型,从简单到复杂的规律

8.(2021·营口)下列与达尔文的自然选择学说不相符的是( )

A. 生物普遍具有很强的繁殖能力

B. 变异的存在为自然选择提供了丰富的素材

C. 生物的变异是不定向的,自然选择也是不定向的

D. 自然选择是通过生存斗争,适者生存,不适者被淘汰的过程

9.(2021·娄底)通过对不同种类生物的基因和蛋白质(如细胞色素C)进行比较,可以知道这些生物之间亲缘关系的远近。下面表格中与人类亲缘关系最远的是( )

物种 黑猩猩 马 小麦 酵母菌

差异氨基酸数目 0 12 35 44

(注:数字表示相应物种的细胞色素C与人的细胞色素C不同的氨基酸数目)

A. 黑猩猩 B. 马 C. 小麦 D. 酵母菌

10.(2021·娄底)某种兰花有细长的花矩,花矩底部贮存着花蜜,这种兰花的传粉需借助具有细长口器的蛾在吸食花蜜的过程中完成。下列叙述正确的是( )

A. 花矩变长是长期自然选择的结果

B. 花矩和口器的进化与遗传变异无关

C. 蛾的口器会因吸食花蜜而越变越长

D. 蛾口器的特征决定兰花花矩变异的方向

11.(2021·南海)下列关于生物进化的叙述错误的是( )

A. 化石是研究生物进化的唯一证据

B. 生物进化的趋势是由低等到高等

C. 在生存斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来

D. 达尔文认为,生物会为争夺必需的生活资源进行生存斗争

12.(2021·北京)考古学家在三星堆遗址发现了古象牙,通过将象牙中残存的DNA与现有象群DNA进行比较,可以推测两者的亲缘关系。下列相关叙述错误的是( )

A. 通过一定技术手段可估测古象生存年代

B. 所发现的古象牙能为生物进化提供证据

C. 古象牙中残存的DNA携带了遗传信息

D. 两者的DNA差异越小,亲缘关系越远

13.(2021·太原)研究发现,多数新型农药应用多年后就逐渐失效。下列对这一现象的解释符合达尔文进化理论的是( )

A. 农药质量下降,喷洒技术落后

B. 害虫为了适应环境,产生了抗药性

C. 农药选择了具有抗药性变异的害虫存活下来

D. 部分害虫可以对农药进行选择性逃避,通过学习行为产生抗药性

14.(2021·通辽)下列关于生命起源和进化的叙述中,正确的是( )

A. 脊椎动物的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

B. 长颈鹿的脖子变长是长期使用的结果

C. 米勒模拟原始地球的条件和大气成分,合成了多种蛋白质

D. 在地质年代较晚近的地层中也可能找到低等生物的化石

15.(2021·长沙)比较法是研究生物进化的常用方法。比较鲸的鳍状前肢、鹰翅膀的骨骼形态及排列,可推测两者( )

A. 运动方式相同 B. 食物来源相同 C. 有共同的祖先 D. 生活环境相同

16.(2021·张家界)推测是根据已知的事物,通过思维活动,对未知事物的真相提出一定的看法。“地球上的生命来自外星球”这一生命起源的推测得到了部分人的认可,理由是( )

A. 米勒的实验为该推测提供了证据 B. 原始地球条件下不可能形成有机物

C. 陨石和星际空间发现了数十种有机物 D. 目前在其它星球上已经发现了原始生命

17.(2021·张家界)远离陆地的某海洋小岛风景秀丽,周围海域风大浪急。观察岛上的昆虫时发现,岛上生活着正常翅、无翅和残翅的昆虫。下列相关叙述错误的是( )

A. 为适应风大浪急的环境,昆虫出现了无翅和残翅的变异

B. 在遗传学上,昆虫的无翅或残翅属于可遗传的变异

C. 对于生活在岛上的昆虫来说,无翅或残翅都是有利变异

D. 海岛的特殊环境对昆虫的翅形起着选择的作用

18.(2021·齐齐哈尔)下列关于生命起源和生物进化的叙述,正确的是( )

A. 原始大气中含有氧气

B. 生物由陆生向水生进化

C. 人类的祖先是黑猩猩

D. 化石是生物进化的重要证据

19.(2021·海南)下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A. 孔子鸟既像鸟又像爬行动物,由此可以推断鸟类可能是由爬行类进化来的

B. 不同物种之间在相互影响中不断进化和发展

C. 原始哺乳动物为适应不同环境而进化为现存的各种哺乳动物

D. 脊椎动物由低等到高等的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类

20.(2021·海南)下列动物中,与其它动物亲缘关系最远的是( )

A. 海葵 B. 海马 C. 鲸鱼 D. 海豹

二.综合题

21.(2021·大同)中国古动物博物馆是一座介绍史前脊椎动物起源和进化的国家级博物馆,展现了各类群动物的丰富化石,清晰的勾勒出脊椎动物的发展。根据图中各类脊椎动物的化石,回答问题:

(1).图中化石反映了动物类群由海洋向陆地进化,并不断征服陆地的过程。这些生物通过________、________和________, 不断进化。

(2).上述形成化石的动物中,真正开始完全适应陆地生活的是从化石[________ ]开始,原因是此类动物的________不受水的限制。

(3).孔子鸟化石发现于中国辽宁省,是迄今为止发现的与现代鸟类特征最接近的古鸟类。大部分现代鸟类能够飞行,体现了生物结构与功能的________ 性。

22.(2021·烟台)经过三年的学习,我们在理解生物学概念的同时更加深了对生命的认知。让我们从不同的认知水平来认识生命,解释生命现象。

(1).从分子水平看、如图一中[________ ] ________是位于染色体上的生物大分子,其上有遗传效应的片段叫做________ , 可以控制生物的性状,说明结构与功能是相适应的。

(2).从细胞水平看,叶绿体和________ 是细胞中的两种能量转换器,细胞内物质的合成与分解总是伴随着能量的储存与释放。细胞中分解有机物释放能量的表达式为________________________________________ 。

(3).从器官(系统)水平看,人体内经过如图一中A、B、C、D、E等生理过程,组织细胞从血液中获得了养料和氧气用于生命活动,代谢废物最终由肺和肾脏等排出体外,从而维持了内环境的稳定。其中,肾脏在净化血液的同时,也调节了人体内________的平衡,图中D表示________的过滤作用。

(4).从个体(群体)水平看、生物的多样性和适应性是进化的结果。如图二显示植物各类群间的亲缘关系,最早出现在陆地的植物类群是[________]________植物,是由原始的藻类植物进化来的。乙出现了________ 组织,但仍用孢子繁殖,而种子植物才是真正适应陆地生活的类群。由此体现了植物进化的总体趋势是________。

23.(2021·晋中)海洋探秘

资料一 《海错图》是我国清代画家兼生物爱好者聂璜绘制的一本海洋生物图鉴,也是中国海洋文化的宝库。以下是书中描绘的一些海洋动物:

资料二 自20世纪90年代末起,中国在深海勘查方面获得了一批创新性成果,正在跨入海洋强国的行列。特别是“蛟龙”号、“奋斗者”号等载人潜水器的应用,逐渐揭开了海洋深处的神秘面纱。科学家发现,海底有热泉、冷泉等不同类型的生态系统。自养细菌以甲烷、硫化物等作为营养物质和能量的来源,成为热泉和冷泉生态系统的生产者。直接或间接以这些自养细菌为食的动物有蛤类、蠕虫、海虾、螃蟹和少数鱼类等。这些鲜为人知的生物在压力巨大、漆黑一片的海底世界形成了繁华的生命奇景。

分析以上资料,结合所学知识回答问题:

(1)请从资料一所示动物中任选其二,将其所属动物类群名称,以及该类群的主要特征填入下表:【温馨提示:不同动物的内容不能答成一样哦!】

所选动物

所属类群

该类群的主要特征(各答一点即可)

(2)海底有热泉、冷泉等生态系统,与浅海生态系统存在较大差异,这体现了________的多样性。其生物种类也有明显的不同。这体现了物种的多样性,其实质是________的多样性。

(3)你认为海底生态系统与我们所熟知的海洋生态系统相比,有什么不同呢 (答出两点即可)

(4)海底热泉成为科学家研究地球生命起源的一个重要窗口,原因之一是目前大多数科学家认同原始生命诞生的场所是________。

(5)科学家从海底沉积物中分离出一些来自古细菌的DNA片段,而这些DNA片段所包含的某此基因已被发现存在于真核生物中,这说明________。

(6)山西属于内陆省份,但对于保护海洋我们也有一份责任。为什么远离海洋的我们也有可能对海洋产生影响呢

24.(2021·娄底)科学家们通过对不同年代化石的纵向比较,以及对现存生物的横向比较等方法,推断出了生物进化的大致过程如上图所示,据图回答:

(1)海马是一种经济价值较高的名贵中药,具有强身健体、补肾壮阳、舒筋活络、消炎止痛、镇静安神、止咳平喘等药用功能。因生活在海中,外形似马而得名,其实属于鱼类,判断的依据是________(答出两点主要特征)。

(2)鲸属于图中的________(填字母),其特点是________(答出两点主要特征)。

(3)有些无脊椎动物能够分泌石灰质,固定二氧化碳,在维持生物圈的碳——氧平衡中有一定的作用,它们属于________动物。为缓解全球气候变暖,我国承诺2060年达到“碳中和”,请你说出两种减少大气中二氧化碳的措施________。

25.(2021·宜昌)生物从无到有、到如今种类繁多,经历了漫长的进化过程,该过程中进化与适应观、结构与功能观等生命观念体现得淋漓尽致。请作答:

(1)原始地球上尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的________,它们汇集到原始海洋中经过漫长岁月才形成原始生命,最终进化成现在的生命,其中人类和现代类人猿的共同祖先是________。

(2)关于进化的原因,以洞穴生活的墨西哥脂鲤盲鱼(如图)种群出现为例说明:脂鲤有很强的繁殖能力,它们为了获得足够的食物和空间进行________,脂鲤具有遗传和变异的特性,变异是________的(填“定向”或“不定向”);正常脂鲤遗传时变异产生了盲鱼,而盲鱼在洞穴生活中是有利变异更容易生存,并将这些变异遗传给下一代,最终形成新的种群。

(3)各种生物在进化过程中,形成了各自适应环境的形态结构和________;在现存的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在进化过程中绝灭,而且分布还非常广泛,为什么?________

(4)生物的适应性普遍存在,请填表。

生物的形态结构特征 特征适应点解读

①:小肠________(具有何结构,答一条) 与消化和吸收功能相适应

②:蛔虫体表有角质层 能防止人体消化液侵蚀,适于________生活

(5)生物通过________使得生命在生物圈中世代相续、生生不息,而生物的进化又使得生命不断发展。从“进化和适应观”来说,你如何看待现在紧张的学习和生活?(答一条)________。

答案解析部分

1.【答案】 D

【解析】A.“食高处树叶使颈愈伸愈长”属于用进废退观点,不能科学解释生物进化,A不符合题意。

B.“颈长者”主要优势在于可以吃到高处树叶,B不符合题意。

C.“颈长者”主要优势在于可以吃到高处树叶,C不符合题意。

D.“颈长”属于有利变异,有利于吃到高处树叶。竞争中颈长者生存机会大,D符合题意。

2.【答案】 C

【解析】动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。动物的保护色有利于躲避敌害或捕食猎物。保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果。

3.【答案】 C

【解析】A.自然界中的细菌具有很强的繁殖能力,生物个体都有遗传和变异的特性,因此细菌的抗药性本来就存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,抗药性弱的个体最终被淘汰,A不符合题意。

B.极少数抗药性强的细菌活下来并繁殖后代,表明抗药性强的细菌是适应环境的,因此这是适者生存,不是产生了抗药性变异,B不符合题意。

C.细菌的变异是不定向的,细菌产生抗药性的原因是抗毒素起到了选择作用,使抗药性强的个体生存下来,C符合题意。

D.细菌对青霉素的抗药性增强是长期自然选择的结果,不是青毒素的药性不稳定,D不符合题意。

4.【答案】 B

【解析】A.滥用抗生素可能会导致超级细菌的产生,不符合题意。

B.细菌的变异是在使用抗生素之前就有的,抗生素只能对细菌的变异进行选择,符合题意。

C.细菌发生的变异有的是有利的,有的是不利的,不符合题意。

D.抗生素在杀死一些病原体的时候,也会杀死对人体有益的细菌,不符合题意。

5.【答案】 B

【解析】A.在众多的生命起源学说中,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说,A不符合题意。

B.化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期形成的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生。所以化石记录显示,在越晚形成的地层里形成化石的生物越复杂、高等,陆生的越多,但是也有简单的、低等的、水生生物,B符合题意。

C.在人类进化过程中脑容量的增加是最显著的变化之一,C不符合题意。

D.对同种生物而言,具有有利变异的个体容易在生存斗争中获胜,并繁殖后代,这叫适者生存,D不符合题意。

6.【答案】 B

【解析】A.雷鸟的羽毛夏季为棕褐色,冬季变成白色,是保护色,A不符合题意。

B.枯叶蝶双翅合拢时像枯叶,属于拟态,B符合题意。

C.绿色青蛙浮在池塘浮萍中,很难被昆虫发现,是保护色,C不符合题意。

D.菟丝子寄生在豆科植物上,体现了物种之间的寄生关系,D不符合题意。

7.【答案】 B

【解析】A.生物进化的证据有化石证据、比较解剖上的证据、胚胎学上的证据等,化石是生物进化的重要证据但不是唯一证据,A不符合题意。

B.根据自然选择理论:遗传和变异是基础,过度繁殖是前提,生存斗争是手段,适者生存是结果。故生物的遗传、变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化,B符合题意。

C.生物的变异是不定向的,自然选择决定着生物进化的方向,C不符合题意。

D.生物的进化的一般规律是: 由简单到复杂,由水生到陆生,由低等到高等,D不符合题意。

8.【答案】 C

【解析】A.生物普遍具有很强的繁殖能力,称为“过度繁殖”,A不符合题意。

B.变异的存在为自然选择提供了丰富的素材,是自然选择的基础,B不符合题意。

C.生物的变异是不定向的,但一定的环境条件下,自然选择是定向的,C符合题意。

D.由分析可知:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择,D不符合题意。

9.【答案】 D

【解析】由表格可知:人与酵母菌氨基酸数目差异最大,因此亲缘关系最远,D符合题意。

10.【答案】 A

【解析】A.花矩变长是长期自然选择的结果,口器与花矩的相互适应是共同进化的结果,A符合题意。

B.遗传变异是生物进化的基础,花矩和口器的进化与遗传变异息息相关,B不符合题意。

C.蛾的口器越来越长是兰花花矩选择的结果,C不符合题意。

D.变异是不定向的,娥的口器对兰花花矩进行了选择作用,但不能决定兰花花矩变异的方向,D不符合题意。

11.【答案】 A

【解析】A.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、比较全面的证据,不是唯一证据,符合题意。

B.在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。不符合题意。

C.自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。不符合题意。

D.自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代,即过度繁殖。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。不符合题意。

12.【答案】 D

【解析】AB.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,因此通过一定技术手段可估测古象生存年代,所发现的古象牙能为生物进化提供证据,AB不符合题意。

C.DNA是生物体的主要遗传物质,携带遗传信息,C不符合题意。

D.两者的DNA差异越小,亲缘关系越近,D符合题意。

13.【答案】 C

【解析】新型农药失效,其原因是:害虫存在遗传和变异,既有不抗药的个体,也有抗药的个体,施加农药后,杀死无抗药性的害虫,有抗药性的害虫存活下来,并将抗药性基因保留下来遗传给后代,使得无抗药性个体淘汰,种群的抗药性增强。这是农药对抗药性变异进行了定向选择,是长期自然选择的结果。

14.【答案】 D

【解析】A.脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类,A不符合题意。

B.达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢长和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢短和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢短和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿。因此,达尔文认为长颈鹿脖子变长的原因是自然选择的结果,B不符合题意。

C.在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程,米勒用实验验证了这一步,米勒实验模拟了原始大气的成分,在火花放电的情况下最终产生了多种氨基酸等有机小分子物质,C不符合题意。

D.化石在地层中出现的顺序,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多,没有高等的生物。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,而低等的生物化石相对较少。但是不能太绝对,因为由于地质作用可能把地质年代较老的地层粉碎后变质成较新的地层,常见的是沉积岩,因此地质年代较近的地层中有可能有低等生物化石,D符合题意。

15.【答案】 C

【解析】比较鲸的鳍状前肢、鹰翅膀的骨骼形态及排列 ,发现他们有许多共同特征,科学家把它们进行比较分析,推测它们是由共同祖先进化而来的。

16.【答案】 C

【解析】A.米勒的实验向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,A不符合题意。

B.米勒实验证明在原始地球条件下可能形成有机物,B不符合题意。

C.“陨石和星际空间发现了数十种有机物”为“地球上的生命来自外星球”这一生命起源的推测提供了证据,C符合题意。

D.目前在其它星球上尚未发现了原始生命,D不符合题意。

17.【答案】 A

【解析】A.变异不是生物的自主选择,故昆虫不能通过主动的变异,产生无翅和残翅的性状,A符合题意。

B.生物的变异是由于遗传物质发生改变引起的,这种变异能遗传给下一代,称为可遗传的变异。生物的变异是由于环境条件引起的,遗传物质没有发生改变,这种变异一般不能遗传给下一代,称为不可遗传的变异。故在遗传学上,昆虫的无翅或残翅能够遗传给下一代,属于可遗传的变异,B不符合题意。

C.小岛周围海域风大浪急,有翅的昆虫常常被大风吹到海里淹死,因而生存和繁殖后代的机会较少,故有翅属于不利变异,而无翅或残翅是有利变异,C不符合题意。

D.结合分析可知:海岛的特殊环境对昆虫的翅形起着自然选择的作用,D不符合题意。

18.【答案】 D

【解析】A.原始大气包括水蒸气、氢、氨、甲烷等,与现在大气主要的区别是没有氧气,A不符合题意。

B.由分析可知,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,与古老地层相比,近代地层陆生生物的化石种类所占比率较高,这一现象说明生物由水生到陆生进化,B不符合题意。

C.在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支进化为现代类人猿,以树栖生活为主;另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,因此人类的祖先是森林古猿,C不符合题意。

D.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、最重要的、比较全面的证据,D符合题意。

19.【答案】 C

【解析】A.通过对郑氏始孔子鸟化石的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物,根据以上特征,科学家认为始祖鸟是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,由此可以推断鸟类可能是由爬 行类进化来的,A不符合题意。

B.不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。生物进化过程实际上是生物与生物、生物与无机环境共同进化的过程,进化导致生物多样性,B不符合题意。

C.生物与环境相适应,原始哺乳动物的生活环境不同,经过长期的自然选择形成了适应各自环境的不同特点,进化为原始的各类哺乳动物,这是自然选择的结果。而不是原始哺乳动物为适应不同的环境而主动进化,C符合题意。

D.结合分析可知:脊椎动物由低等到高等的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类,D不符合题意。

20.【答案】 A

【解析】海葵属于腔肠动物,体内没有脊柱,属于无脊椎动物,海马属于鱼,鲸鱼、海豹属于哺乳动物,生活在水中,体内都有脊柱,属于脊椎动物。

21.【答案】 (1)遗传;变异;自然选择

(2)C;生殖发育

(3)适应

【解析】(1)生物通过遗传、变异和自然选择不断进化。

(2)图中的C恐龙属于爬行动物。爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,这些结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活。

(3)孔子鸟化石发现于中国辽宁省,是迄今为止发现的与现代鸟类特征最接近的古鸟类。多数鸟类营飞行生活,其结构特征总是与其功能相适应的。如鸟的体形呈流线型,可减少飞行时空气的阻力,适于飞行。

22.【答案】 (1)①;DNA;基因

(2)线粒体;有机物+氧→二氧化碳+水+能量

(3)水和无机盐;肾小球和肾小囊内壁

【解析】(1)从分子水平看、图一中①DNA分子由两条长链组成,它们像旋转的楼梯一样互相盘旋,构成了规则的双螺旋结构。DNA上决定生物性状的小单位,叫基因,基因是DNA上具有特定遗传效应的片段。基因含有特定的遗传信息能决定生物的性状,生物的性状是由基因决定的。一条染色体一般有一个DNA分子,一条DNA上有许许多多的基因。

(2)细胞中的能量转换器有叶绿体和线粒体。叶绿体是绿色植物细胞中广泛存在的一种含有叶绿素等色素的质体,是植物细胞进行光合作用的场所。线粒体是广泛存在于动物细胞和植物细胞中的细胞器,是细胞呼吸产生能量的主要场所。在线粒体内,有机物与氧结合,经过复杂的过程,分解为简单的小分子物质水和二氧化碳同时将有机物中的能量释放出来,供生物利用。呼吸作用消耗氧气分解有机物释放能量。呼吸作用的表达式为:有机物+氧→二氧化碳+水+能量。

(3)肾脏中形成的尿液,经过肾盂流入输尿管,再流入膀胱,在膀胱内暂时储存。膀胱内储存了一定的尿液后,膀胱就会绷紧,产生尿意。在大脑的支配下,尿经尿道排出体外。人体排尿,不但起排出废物的作用,而且对调节体内水分和无机盐的平衡,维持组织细胞正常的生理功能也有重要作用。血液流经图中D肾小球时,除了血细胞和大分子的蛋白质外,血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质过滤到肾小囊内,形成原尿。图中E表示肾小管重吸收作用。原尿流经肾小管时,被进一步地吸收,称为重吸收。

(4)从个体(群体)水平看、生物的多样性和适应性是进化的结果。地球上多样的生物都是由古代的生物进化而来的.如图二显示植物各类群间的亲缘关系,最早出现在陆地的植物类群是甲苔藓植物,是由原始的藻类植物进化来的。乙蕨类植物出现了输导组织,但仍用孢子繁殖,而种子植物才是真正适应陆地生活的类群。从图中可以看出生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

23.【答案】 (1)

所选动物 章鱼 海鲫鱼 海葵 螃蟹

所属类群 软体动物 鱼类 腔肠动物 节肢动物

该类群的主要特征(各答一点即可) ①柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳;②运动器官是足(任答一点即可) ①生活在水中;②体表常有鳞片覆盖;③用鳃呼吸;④通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳(任答一点即可) ①身体呈辐射对称;②体表有刺细胞;③有口无肛门(任答一点即可) ①体表有坚韧的外骨骼;②身体和附肢都分节(任答一点即可)

(2)生态系统;基因(或“遗传物质”)

(3)生产者为自养细菌(或“没有绿色植物”);食物链比较简单;生物种类相对较少;缺少大型动物(或“动物多为小型动物”);水的压力较大;环境黑暗(或“没有光”);缺少氧

(4)原始海洋

(5)古细菌与真核生物有一定的亲缘关系(或“古细菌与真核生物可能有共同的祖先”)

(6)生态系统之间有着密切的联系(或“生物圈是一个统一的整体”。答“我们身边的河流最终会汇入海洋”、“大气在不停地有规律地循环流动,水和水蒸气也在全球范围内运动”亦可)

【解析】(1)图中,章鱼是软体动物,基本特征如下:柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳,运动器官是足;海鲫鱼属于鱼类,基本特征:生活在水中,体表常有鳞片覆盖,用鳃呼吸,通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳;海葵属于腔肠动物,腔肠动物身体呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门;螃蟹属于节肢动物,节肢动物体表有坚韧的外骨骼,身体和附肢都分节。

(2)生态系统是环境与生物的统一整体,海底的热泉、冷泉生态系统中,因环境不同,生活的生物类群不同,与浅海生态系统存在较大差异,这体现了生态系统的多样性,生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,生物种类的多样性是指一定区域内生物钟类(包括动物、植物、微生物)的丰富性,基因的多样性是指物种的种内个体或种群间的基因变化,不同物种之间基因组成差别很大,生物的性

状是由基因决定的,组成生物的基因也成千上万,但同种生物之间的基因也有差别,基因的多样性决定了生物种类的多样性,因此生物种类的多样性实质上是基因的多样性,即遗传多样性。

(3)海底没有光照,不适合绿色植物生活,所以,海底生态系统中的生产者一般为自养型的细菌,因海底温度低,生活的生物少,食物链比较简单,海底压力较大,因为没有绿色植物,所以水中缺少氧气。

(4)海底热泉成为科学家研究地球生命起源的一个重要窗口,原因之一是目前大多数科学家认同原始生命诞生的场所是原始海洋。

(5)根据题干所述,科学家从海底沉积物中分离出一些来自古细菌的DNA片段,而这些DNA片段所包含的某此基因已被发现存在于真核生物中,这说明古细菌与真核生物有一定的亲缘关系(或“古细菌与真核生物可能有共同的祖先”)。

(6)生物圈是有生物生存的圈层,包括所有生物生活及生物生活的环境,是我们生活的共同家园,是地球上最大的生态系统,包括了地球上有的生态系统,各生态系统之间有着密切的联系,尽管我们生活在内陆,但我们的行为也会对环境产生影响,我们身边的河流最终会汇入海洋,所以我们要爱护身边的河流,爱护河流就是间接的爱护了海洋。

24.【答案】 (1)海马生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游冰,体表有鳞片

(2)A;胎生、哺乳

(3)腔肠、软体;植树造林,减少化石燃料的使用、大力发展新能源

【解析】(1)海马用鳃呼吸,用鳍游泳,因此属于鱼类。

(2)鲸属于图中的A哺乳类动物,其特点是胎生、哺乳。

(3)珊瑚虫分泌的石灰质物质堆积能够构成珊瑚礁,珊瑚虫属于腔肠动物,珊瑚礁能形成岛屿、加固海岸、为鱼类提供栖息地,能固定二氧化碳;一些软体动物的外套膜能够分泌石灰质形成贝壳,能固定二氧化碳,在维持生物圈的碳——氧平衡中有一定的作用。植树造林,减少化石燃料的使用、大力发展新能源都能减少大气中的二氧化碳。

25.【答案】 (1)有机物;森林古猿

(2)生存斗争;不定向应该努力学习,争取做个对社会有用的人;努力学习各种知识、文化、生活技能等

(3)生活习性;因为这些生物能够适应环境的不断变化(答出要点“能适应环境”即可)

(4)很长、有皱襞、有小肠绒毛、小肠绒毛内有丰富的毛细血管、小肠绒毛壁很薄、毛细血管壁很薄等;寄生

(5)生殖和发育;适应社会发展;为了更好地适应社会的发展,我应该努力学习,争取做个对社会有用的人;努力学习各种知识、文化、生活技能等

【解析】(1)原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的小分子有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机大分子物质,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。人猿的共同祖先是森林古猿。

(2)生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代.而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。脂鲤具有遗传和变异的特性,变异是不定向的,只有具有有利变异的盲鱼,在生存斗争中才容易活下来。

(3)现存的生物种类繁多,有简单、低等的生物,也有复杂、高等的生物,但都能够适应环境的不断变

化,因此它们可以生存下来。各种生物在进化过程中,形成了各自适应环境的形态结构和生活习性,适者生存。

(4)小肠长6米左右,内表面有皱襞和小肠绒毛,加大了消化和吸收的面积;小肠中含有多种消化液,能够消化多种食物;小肠绒毛壁、绒毛内的毛细血管壁都很薄,只有一层上皮细胞构成,有利于吸收营养物质。因此小肠是消化和吸收的主要场所。蛔虫营寄生生活,身体呈圆柱形,有口有肛门。体表有角质层,起保护作用,能防止人体消化液侵蚀,适于寄生生活。

(5)生物的遗传和变异是生物进化的基础,遗传和变异是通过生殖和发育实现的,生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化,使得生命在生物圈中世代相续、生生不息。为了更好地适应社会的发展,应该努力学习,争取做个对社会有用的人。

考纲解读

知识网络图

知识清单

原始

生命

达标检测

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录