2021-2022学年八年级地理上册-湘教版2.2中国的气候—复杂多样教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年八年级地理上册-湘教版2.2中国的气候—复杂多样教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-19 22:31:32 | ||

图片预览

文档简介

《中国的气候—复杂多样》教学设计

教学目标

1.知识与技能

(1)阅读中国1月、7月平均气温分布图,记住我国冬夏气温分布特点,培养学生分析等温线分布图的技能。

(2)通过读图分析比较,了解我国冬季和夏季温度差异产生原因,培养学生的读图能力及对现象产生原因的分析能力。

(3)通过指图、抢答、贴图等游戏,了解中国温度带的划分和分布及其对农业生产的影响。

2.过程与方法

(1)通过判读中国1月、7月平均气温分布图,归纳我国冬季、夏季气温分布特点。

(2)通过分析图表,得出我国冬季温差比夏季温差大的原因。

(3)通过指图、抢答来掌握中国温度带的名称与分布,运用贴图来了解它对自然植被和农业生产的影响。

3.情感态度与价值观

通过学习我国气温分布特点,了解我国温度带的分布,树立因地制宜的基本理念。

教学重难点

重点:

中国冬、夏气温的分布特点及形成原因

难点:

平均气温分布图的分析判读

温度带与人们的生产和生活的关系。

教学环节 教学过程 学生

活动 设计

意图

导入

新课 通过课前调查,采用对话的形式引出研学旅行,通过图片直观的体会我国各地自然景观的差异。 学生参与课前调查,积极发言。

随后,通过研学旅行案列体会我国各地自然景观的差异。

思考:造成这些景观差异的原因是什么? 通过学生的积极参与,活跃了课堂气氛,并通过问答,激发学生思维,引入新课。

承转 今天就让我们一起重温他们的研学之旅,感受我国气温和降水的差异。

环 节

一

:

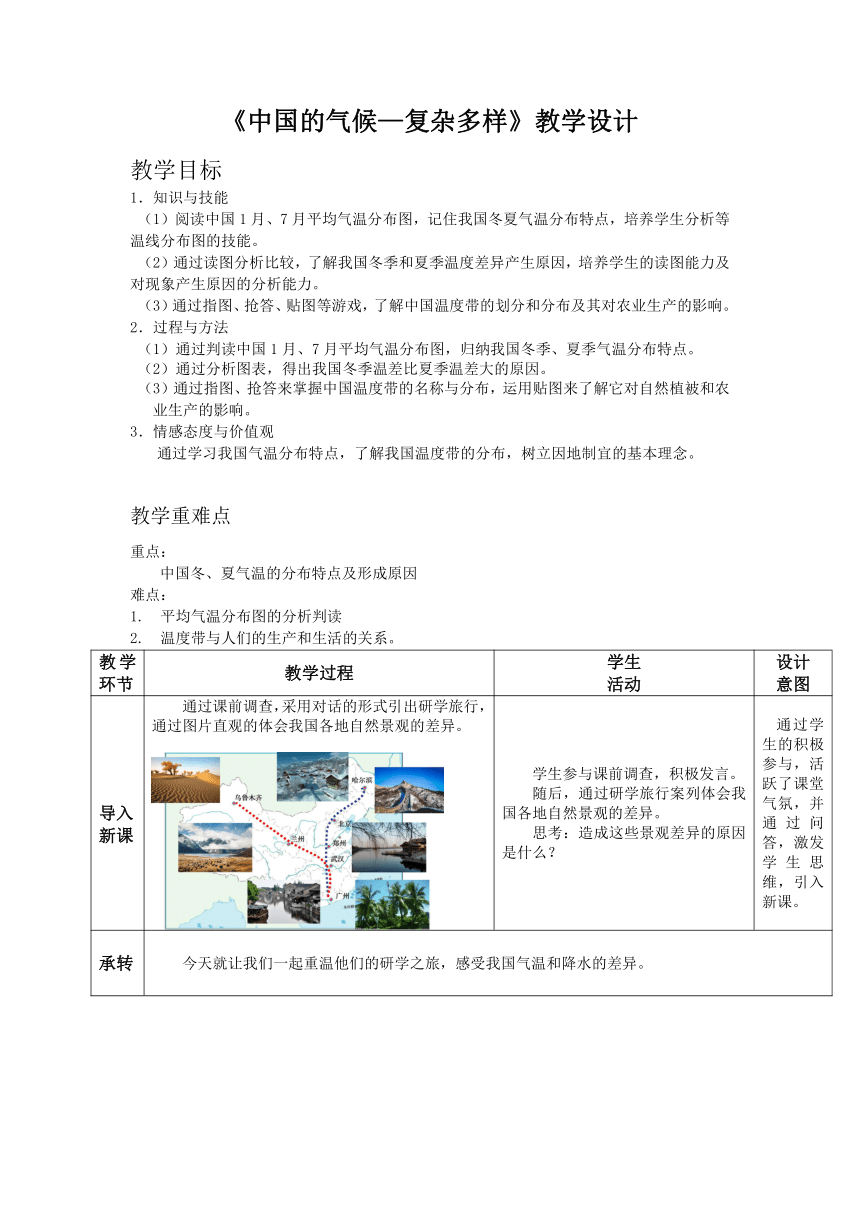

我国气温的分布特点 情景导入:

在寒假的时候,xxx去了黑龙江,一路北上的过程中,满满的行李箱变空了,身上的衣服却越来越厚了!大家知道这是为什么吗?

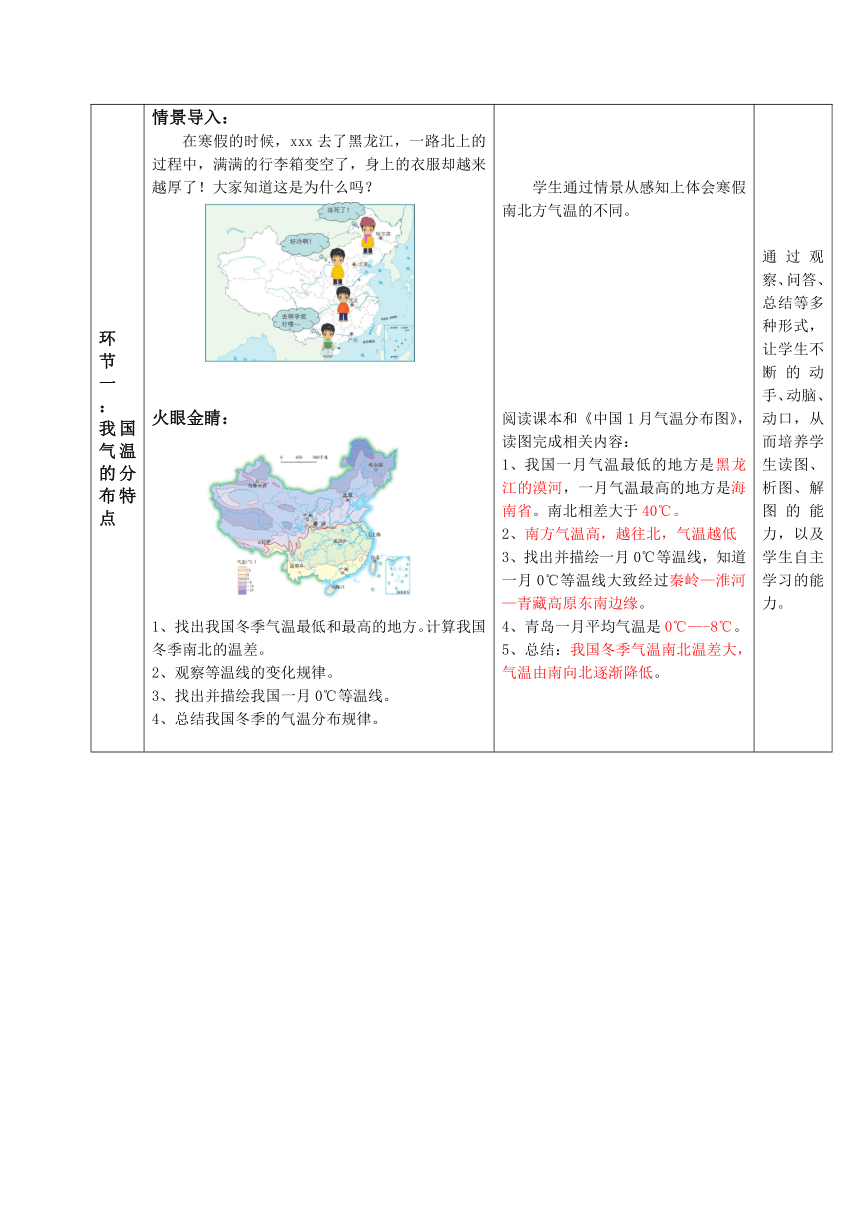

火眼金睛:

找出我国冬季气温最低和最高的地方。计算我国冬季南北的温差。

观察等温线的变化规律。

找出并描绘我国一月0℃等温线。

总结我国冬季的气温分布规律。

学生通过情景从感知上体会寒假南北方气温的不同。

阅读课本和《中国1月气温分布图》,读图完成相关内容:

我国一月气温最低的地方是黑龙江的漠河,一月气温最高的地方是海南省。南北相差大于40℃。

南方气温高,越往北,气温越低

3、找出并描绘一月0℃等温线,知道一月0℃等温线大致经过秦岭—淮河—青藏高原东南边缘。

4、青岛一月平均气温是0℃—-8℃。

5、总结:我国冬季气温南北温差大,气温由南向北逐渐降低。

通过观察、问答、总结等多种形式,让学生不断的动手、动脑、动口,从而培养学生读图、析图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

环 节

一

:

我国气温的分布特点 探究一:

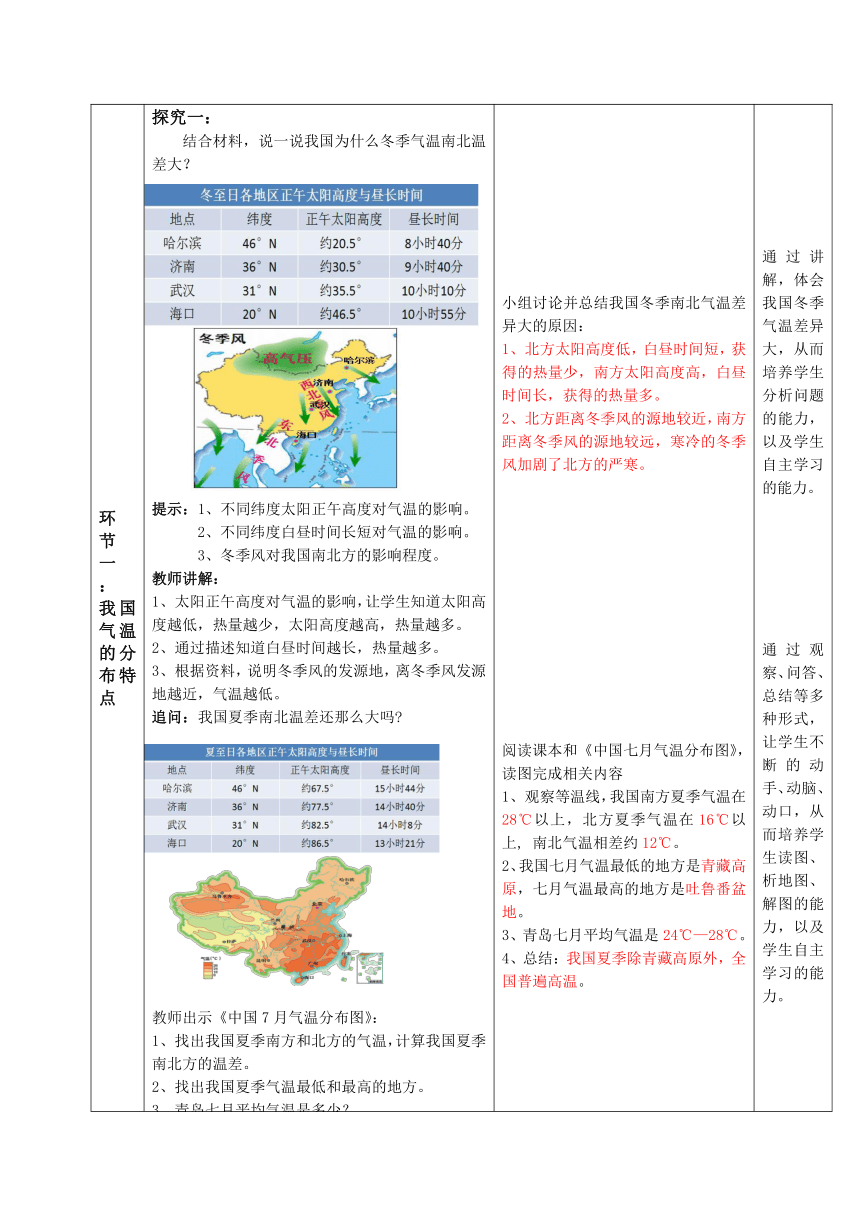

结合材料,说一说我国为什么冬季气温南北温差大?

提示:1、不同纬度太阳正午高度对气温的影响。

2、不同纬度白昼时间长短对气温的影响。

3、冬季风对我国南北方的影响程度。

教师讲解:

太阳正午高度对气温的影响,让学生知道太阳高度越低,热量越少,太阳高度越高,热量越多。

通过描述知道白昼时间越长,热量越多。

根据资料,说明冬季风的发源地,离冬季风发源地越近,气温越低。

追问:我国夏季南北温差还那么大吗?

教师出示《中国7月气温分布图》:

找出我国夏季南方和北方的气温,计算我国夏季南北方的温差。

找出我国夏季气温最低和最高的地方。

青岛七月平均气温是多少?

4、总结我国夏季的气温分布规律。

小组讨论并总结我国冬季南北气温差异大的原因:

北方太阳高度低,白昼时间短,获得的热量少,南方太阳高度高,白昼时间长,获得的热量多。

北方距离冬季风的源地较近,南方距离冬季风的源地较远,寒冷的冬季风加剧了北方的严寒。

阅读课本和《中国七月气温分布图》,读图完成相关内容

观察等温线,我国南方夏季气温在28℃以上,北方夏季气温在16℃以上, 南北气温相差约12℃。

2、我国七月气温最低的地方是青藏高原,七月气温最高的地方是吐鲁番盆地。

3、青岛七月平均气温是24℃—28℃。

4、总结:我国夏季除青藏高原外,全国普遍高温。

通过讲解,体会我国冬季气温差异大,从而培养学生分析问题的能力,以及学生自主学习的能力。

通过观察、问答、总结等多种形式,让学生不断的动手、动脑、动口,从而培养学生读图、析地图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

环 节

一

:

我国气温的分布特点

知识扩展

气温的差异对农业的影响

活动一:

找出我国主要的温度带,并描出各带分界线。

青岛属于哪个温度带?

观察1月平均气温分布图,指出暖温带与亚热带的分界线与哪一条等温线大体一致?

通过图片了解我国气温的差异对农业的影响

学生读图,回答问题:

1、我国的温度带有:寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带和青藏高原区。

2、青岛属于暖温带。

3、暖温带与亚热带的分界线大体与1月0℃等温线大体一致。

培养学生读图、析图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

承转

以上是寒假的黑龙江之旅,下面我们再一起看看暑假的新疆之行,从南方的小桥流水人家到西北的戈壁沙滩,截然不同的景观是由于什么造成的?

环 节

二

:

我国降水的分布特点

探究二:

结合材料,分析我国降水的时空分布特点?

学生结合材料自主探究我国降水的时空分布特点。

学生分别描出800mm、400mm、200mm年等降水量线。

降水的空间分布规律:空间分布不均,降水由东南沿海向西北内陆递减。

降水的时间分布规律:时间分布不均,降水集中在夏秋季节,年际变化大。

通过自主探究,培养学生读图、析图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

环 节

二

:

我国降水的分布特点

教师讲解:

通过微课《中国降水的特点》讲解我国降水的时空分布特点。

教师概括总结:

降水的空间分布规律:空间分布不均,降水由东南沿海向西北内陆递减。

降水的时间分布规律:时间分布不均,降水集中在夏秋季节,年际变化大。

根据蒸发量和降水量的对比关系,我国分为湿润区、半湿润区、半干旱区和干旱区

扩展训练:

归纳秦岭——淮河一线的地理意义。

活动二:

假如你是一位水果商,想采购以下水果,你知道这些水果在哪采购吗?

通过微课视频,对我国降水的时空分布特点及原因进行学习

学生通过教师的图文总结,进一步认识我国降水的时空分布特点和温度带的分布。

通过扩展,回顾知识点,归纳总结秦岭——淮河一线的地理意义。

1、1月份0℃等温线

暖温带和亚热带的分界线

800mm年降水量线

湿润区和半湿润区的分界线

小组讨论各种水果的分布地区。并在图上的相应位置上指出。

通过学生展示与教师归纳,突破重点问题,图文结合,掌握效果好。

通过训练,总结知识,培养学生的归纳总结的能力。

将生活实际与知识相结合,培养学生知识应用的能力。

承转 两次研学旅行,同学们共计行程8000多公里,既体会了我国南北气温的不同,又感受了我国东西干湿程度的变化,感受到了我国复杂多样的气候,此外,由于地形多样,地势高低悬殊,更增加了气候的复杂多样性。

课堂总结

课外延伸 请同学们课下收集资料,结合我们这节课的学习方法,归纳总结山东省的气温和降水的分布规律。

教学目标

1.知识与技能

(1)阅读中国1月、7月平均气温分布图,记住我国冬夏气温分布特点,培养学生分析等温线分布图的技能。

(2)通过读图分析比较,了解我国冬季和夏季温度差异产生原因,培养学生的读图能力及对现象产生原因的分析能力。

(3)通过指图、抢答、贴图等游戏,了解中国温度带的划分和分布及其对农业生产的影响。

2.过程与方法

(1)通过判读中国1月、7月平均气温分布图,归纳我国冬季、夏季气温分布特点。

(2)通过分析图表,得出我国冬季温差比夏季温差大的原因。

(3)通过指图、抢答来掌握中国温度带的名称与分布,运用贴图来了解它对自然植被和农业生产的影响。

3.情感态度与价值观

通过学习我国气温分布特点,了解我国温度带的分布,树立因地制宜的基本理念。

教学重难点

重点:

中国冬、夏气温的分布特点及形成原因

难点:

平均气温分布图的分析判读

温度带与人们的生产和生活的关系。

教学环节 教学过程 学生

活动 设计

意图

导入

新课 通过课前调查,采用对话的形式引出研学旅行,通过图片直观的体会我国各地自然景观的差异。 学生参与课前调查,积极发言。

随后,通过研学旅行案列体会我国各地自然景观的差异。

思考:造成这些景观差异的原因是什么? 通过学生的积极参与,活跃了课堂气氛,并通过问答,激发学生思维,引入新课。

承转 今天就让我们一起重温他们的研学之旅,感受我国气温和降水的差异。

环 节

一

:

我国气温的分布特点 情景导入:

在寒假的时候,xxx去了黑龙江,一路北上的过程中,满满的行李箱变空了,身上的衣服却越来越厚了!大家知道这是为什么吗?

火眼金睛:

找出我国冬季气温最低和最高的地方。计算我国冬季南北的温差。

观察等温线的变化规律。

找出并描绘我国一月0℃等温线。

总结我国冬季的气温分布规律。

学生通过情景从感知上体会寒假南北方气温的不同。

阅读课本和《中国1月气温分布图》,读图完成相关内容:

我国一月气温最低的地方是黑龙江的漠河,一月气温最高的地方是海南省。南北相差大于40℃。

南方气温高,越往北,气温越低

3、找出并描绘一月0℃等温线,知道一月0℃等温线大致经过秦岭—淮河—青藏高原东南边缘。

4、青岛一月平均气温是0℃—-8℃。

5、总结:我国冬季气温南北温差大,气温由南向北逐渐降低。

通过观察、问答、总结等多种形式,让学生不断的动手、动脑、动口,从而培养学生读图、析图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

环 节

一

:

我国气温的分布特点 探究一:

结合材料,说一说我国为什么冬季气温南北温差大?

提示:1、不同纬度太阳正午高度对气温的影响。

2、不同纬度白昼时间长短对气温的影响。

3、冬季风对我国南北方的影响程度。

教师讲解:

太阳正午高度对气温的影响,让学生知道太阳高度越低,热量越少,太阳高度越高,热量越多。

通过描述知道白昼时间越长,热量越多。

根据资料,说明冬季风的发源地,离冬季风发源地越近,气温越低。

追问:我国夏季南北温差还那么大吗?

教师出示《中国7月气温分布图》:

找出我国夏季南方和北方的气温,计算我国夏季南北方的温差。

找出我国夏季气温最低和最高的地方。

青岛七月平均气温是多少?

4、总结我国夏季的气温分布规律。

小组讨论并总结我国冬季南北气温差异大的原因:

北方太阳高度低,白昼时间短,获得的热量少,南方太阳高度高,白昼时间长,获得的热量多。

北方距离冬季风的源地较近,南方距离冬季风的源地较远,寒冷的冬季风加剧了北方的严寒。

阅读课本和《中国七月气温分布图》,读图完成相关内容

观察等温线,我国南方夏季气温在28℃以上,北方夏季气温在16℃以上, 南北气温相差约12℃。

2、我国七月气温最低的地方是青藏高原,七月气温最高的地方是吐鲁番盆地。

3、青岛七月平均气温是24℃—28℃。

4、总结:我国夏季除青藏高原外,全国普遍高温。

通过讲解,体会我国冬季气温差异大,从而培养学生分析问题的能力,以及学生自主学习的能力。

通过观察、问答、总结等多种形式,让学生不断的动手、动脑、动口,从而培养学生读图、析地图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

环 节

一

:

我国气温的分布特点

知识扩展

气温的差异对农业的影响

活动一:

找出我国主要的温度带,并描出各带分界线。

青岛属于哪个温度带?

观察1月平均气温分布图,指出暖温带与亚热带的分界线与哪一条等温线大体一致?

通过图片了解我国气温的差异对农业的影响

学生读图,回答问题:

1、我国的温度带有:寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带和青藏高原区。

2、青岛属于暖温带。

3、暖温带与亚热带的分界线大体与1月0℃等温线大体一致。

培养学生读图、析图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

承转

以上是寒假的黑龙江之旅,下面我们再一起看看暑假的新疆之行,从南方的小桥流水人家到西北的戈壁沙滩,截然不同的景观是由于什么造成的?

环 节

二

:

我国降水的分布特点

探究二:

结合材料,分析我国降水的时空分布特点?

学生结合材料自主探究我国降水的时空分布特点。

学生分别描出800mm、400mm、200mm年等降水量线。

降水的空间分布规律:空间分布不均,降水由东南沿海向西北内陆递减。

降水的时间分布规律:时间分布不均,降水集中在夏秋季节,年际变化大。

通过自主探究,培养学生读图、析图、解图的能力,以及学生自主学习的能力。

环 节

二

:

我国降水的分布特点

教师讲解:

通过微课《中国降水的特点》讲解我国降水的时空分布特点。

教师概括总结:

降水的空间分布规律:空间分布不均,降水由东南沿海向西北内陆递减。

降水的时间分布规律:时间分布不均,降水集中在夏秋季节,年际变化大。

根据蒸发量和降水量的对比关系,我国分为湿润区、半湿润区、半干旱区和干旱区

扩展训练:

归纳秦岭——淮河一线的地理意义。

活动二:

假如你是一位水果商,想采购以下水果,你知道这些水果在哪采购吗?

通过微课视频,对我国降水的时空分布特点及原因进行学习

学生通过教师的图文总结,进一步认识我国降水的时空分布特点和温度带的分布。

通过扩展,回顾知识点,归纳总结秦岭——淮河一线的地理意义。

1、1月份0℃等温线

暖温带和亚热带的分界线

800mm年降水量线

湿润区和半湿润区的分界线

小组讨论各种水果的分布地区。并在图上的相应位置上指出。

通过学生展示与教师归纳,突破重点问题,图文结合,掌握效果好。

通过训练,总结知识,培养学生的归纳总结的能力。

将生活实际与知识相结合,培养学生知识应用的能力。

承转 两次研学旅行,同学们共计行程8000多公里,既体会了我国南北气温的不同,又感受了我国东西干湿程度的变化,感受到了我国复杂多样的气候,此外,由于地形多样,地势高低悬殊,更增加了气候的复杂多样性。

课堂总结

课外延伸 请同学们课下收集资料,结合我们这节课的学习方法,归纳总结山东省的气温和降水的分布规律。